语文版中考《词语、成语的理解与运用》复习课件

文档属性

| 名称 | 语文版中考《词语、成语的理解与运用》复习课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 321.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-01-28 10:28:01 | ||

图片预览

文档简介

课件72张PPT。第2课时 词语(成语)

的理解与运用 《新课程标准》对词语教学的规定十分明确:“能借助词典阅读,理解词语在语言环境中的恰当意义,辨别词语的感彩。联系上下文和自己的积累,推想课文中有关词句的意思,体会其表达效果。”教材也以课文为背景,通过注释和课后“读一读,写一写”作了具体安排。

近年来全国中考试题中,对词语的考查有如下特点:

1.由原来直接考查词语的释义变为以考查词语在上下文中的含义为主。

2.对同义词的考查,重在比较辨析。

3.加大成语考查的力度。 对词语考查的题型主要有:

1.选择题:(1)选出所给句子中加点词语理解不正确或解释不当的一项;(2)选出依次填入句子或语段中的词语或关联词语最恰当的一项;(3)选出所给句子中加点词语或关联词语或成语、熟语使用有误或不当的一项。

2.填空题:(1)在语段中用相关的词语替换画线文字;(2)根据语言环境要求填写相应的成语;(3)从备选词语中选择最恰当的词语或用序号按要求填空。

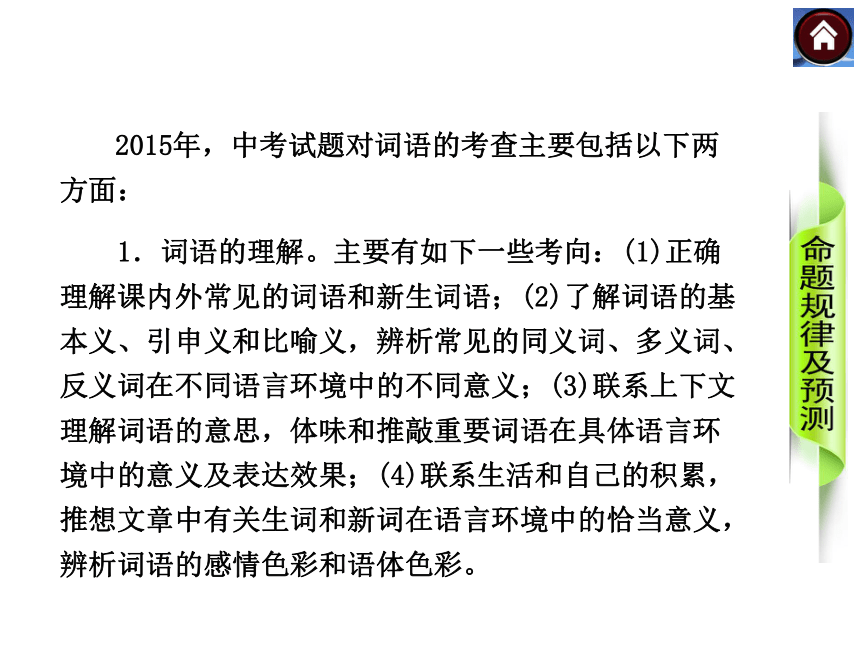

3.简答题:结合具体语境解释指定词语的意思并用新词造句。 2015年,中考试题对词语的考查主要包括以下两方面:

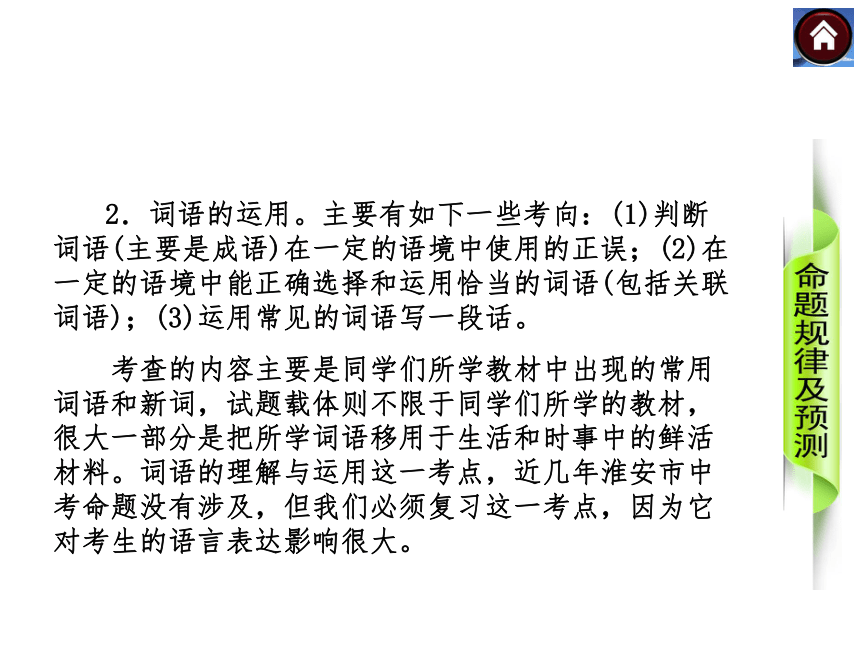

1.词语的理解。主要有如下一些考向:(1)正确理解课内外常见的词语和新生词语;(2)了解词语的基本义、引申义和比喻义,辨析常见的同义词、多义词、反义词在不同语言环境中的不同意义;(3)联系上下文理解词语的意思,体味和推敲重要词语在具体语言环境中的意义及表达效果;(4)联系生活和自己的积累,推想文章中有关生词和新词在语言环境中的恰当意义,辨析词语的感彩和语体色彩。 2.词语的运用。主要有如下一些考向:(1)判断词语(主要是成语)在一定的语境中使用的正误;(2)在一定的语境中能正确选择和运用恰当的词语(包括关联词语);(3)运用常见的词语写一段话。

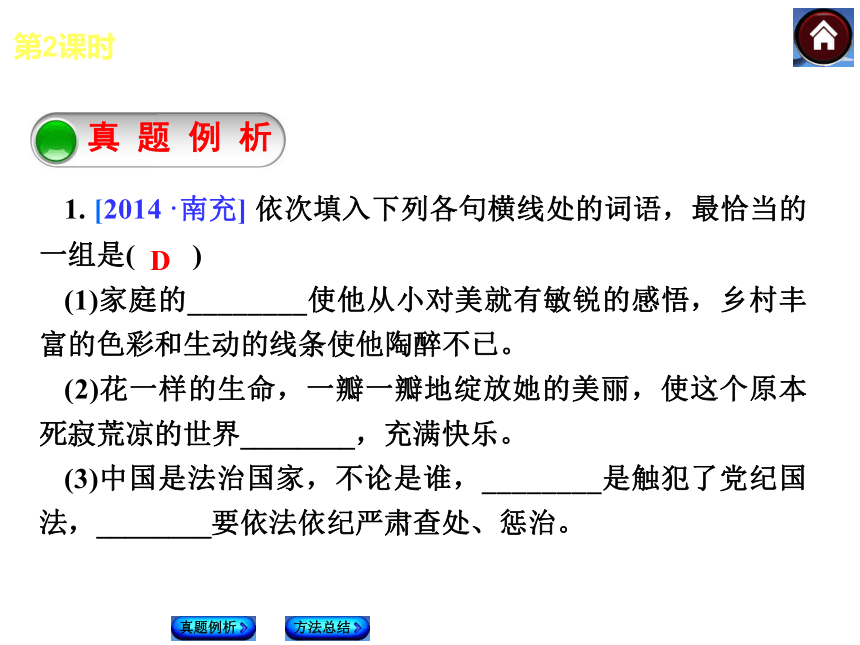

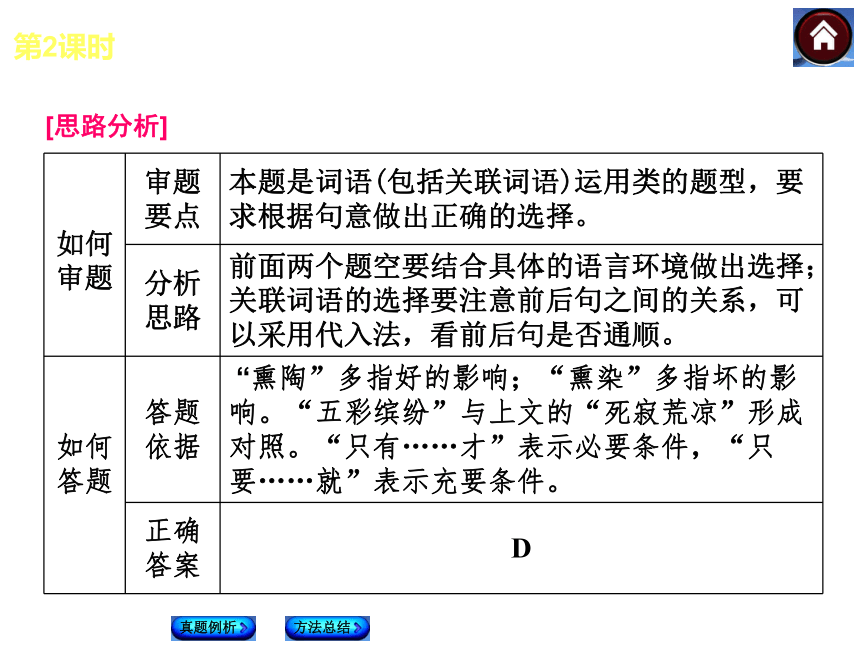

考查的内容主要是同学们所学教材中出现的常用词语和新词,试题载体则不限于同学们所学的教材,很大一部分是把所学词语移用于生活和时事中的鲜活材料。词语的理解与运用这一考点,近几年淮安市中考命题没有涉及,但我们必须复习这一考点,因为它对考生的语言表达影响很大。真 题 例 析真题例析方法总结1. [2014·南充] 依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

(1)家庭的________使他从小对美就有敏锐的感悟,乡村丰富的色彩和生动的线条使他陶醉不已。

(2)花一样的生命,一瓣一瓣地绽放她的美丽,使这个原本死寂荒凉的世界________,充满快乐。

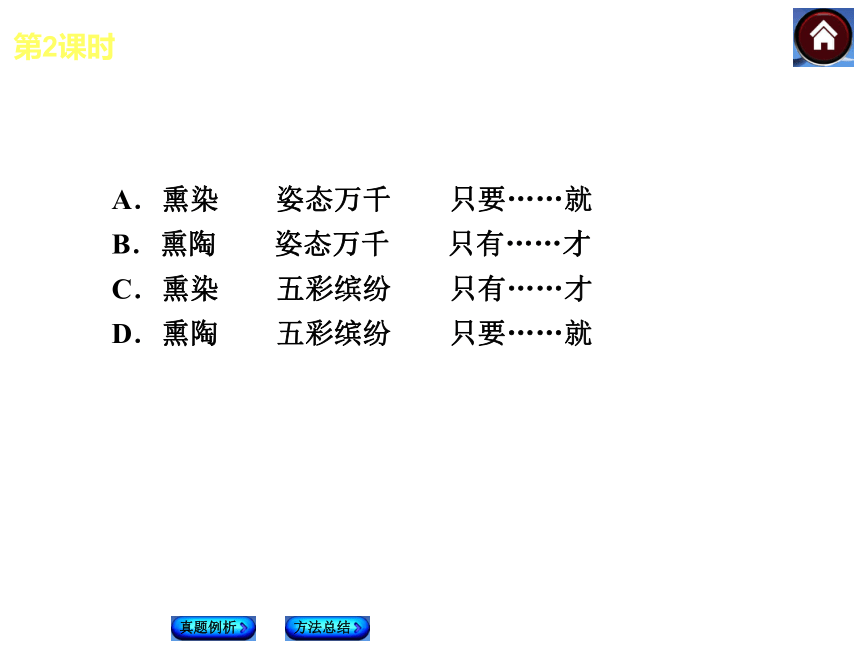

(3)中国是法治国家,不论是谁,________是触犯了党纪国法,________要依法依纪严肃查处、惩治。D第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结A.熏染 姿态万千 只要……就

B.熏陶 姿态万千 只有……才

C.熏染 五彩缤纷 只有……才

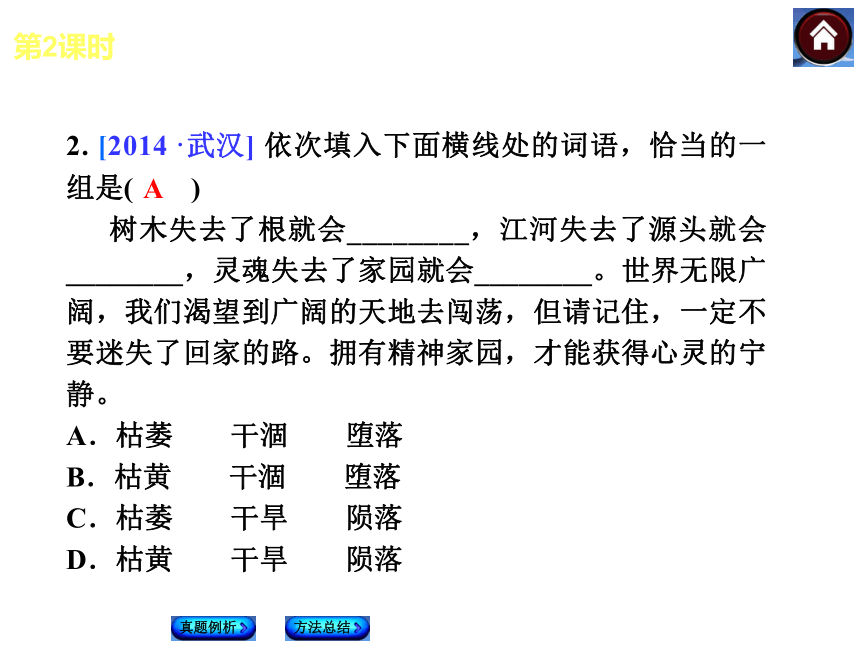

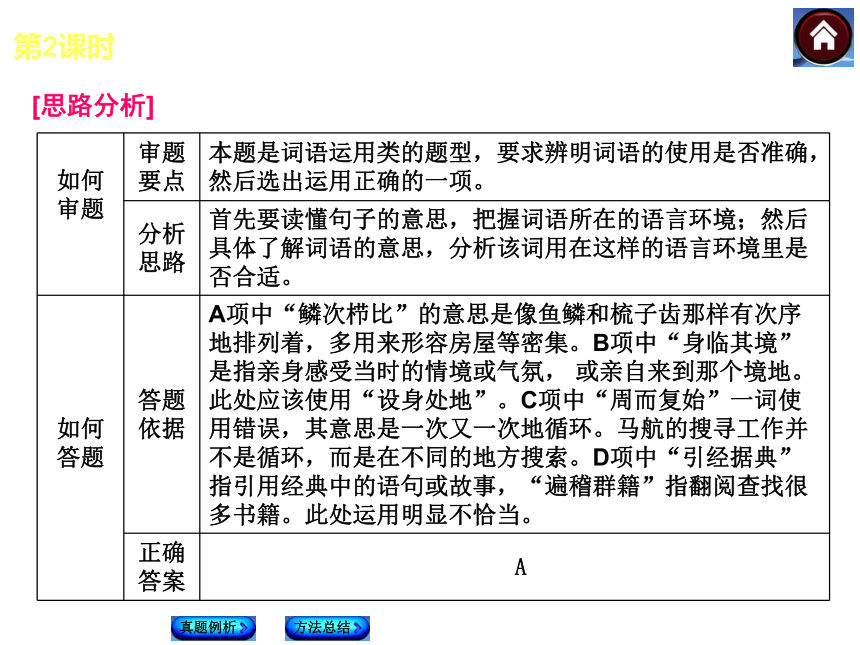

D.熏陶 五彩缤纷 只要……就第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 2. [2014·武汉] 依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( )

树木失去了根就会________,江河失去了源头就会________,灵魂失去了家园就会________。世界无限广阔,我们渴望到广阔的天地去闯荡,但请记住,一定不要迷失了回家的路。拥有精神家园,才能获得心灵的宁静。

A.枯萎 干涸 堕落

B.枯黄 干涸 堕落

C.枯萎 干旱 陨落

D.枯黄 干旱 陨落真题例析方法总结A第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 第2课时┃词语(成语)的理解与运用

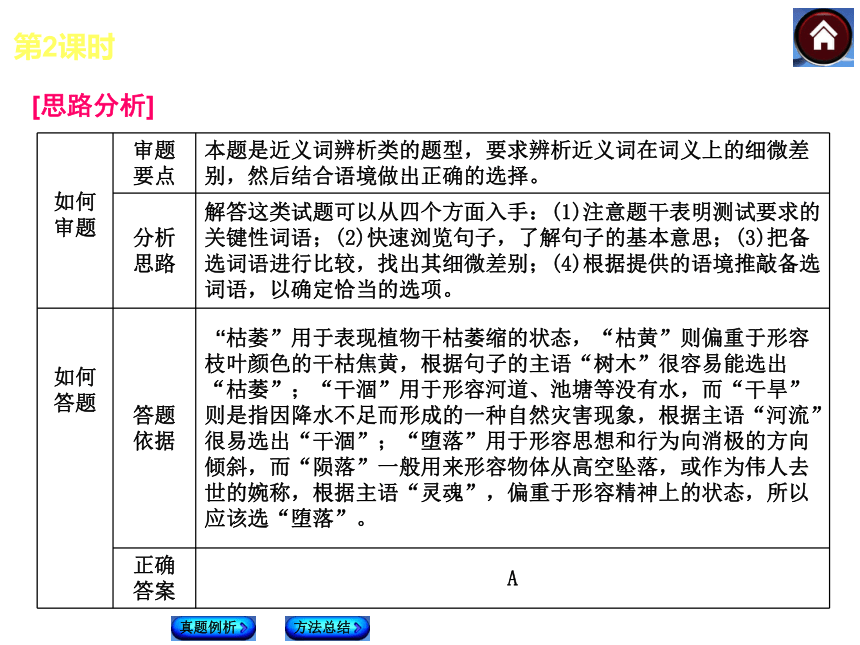

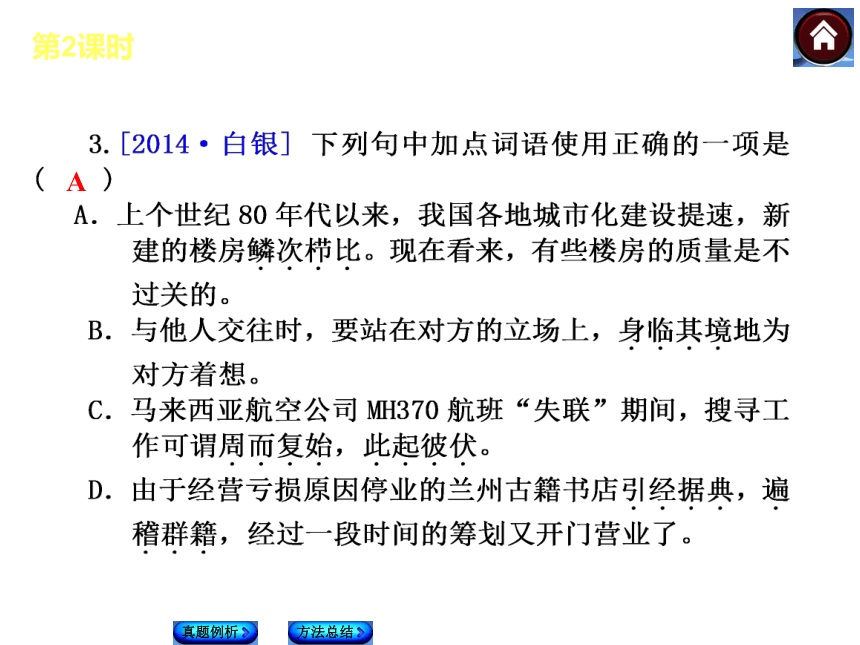

真题例析方法总结A真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 第2课时┃词语(成语)的理解与运用

真题例析方法总结B真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 1.从词的构成上分析。

如“周密—严密—精密”,其辨析重点在“周、严、精”三字上,“周”意在全,“严”意在紧,“精”意在细。

2.从词语意义上辨析。

辨析过程中,可根据语意的轻重来判断,如“优良—优秀”,语意前轻后重;也可根据范围的大小来判断,如“战役—战争”,范围前者小而后者大,又如“教学—教育”,范围前者小而后者大。 一、辨析近义词 方 法 总 结真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 3.从词语的感彩上辨析。

如“鼓励—鼓动”两词,前者是褒义词,后者是贬义词;又如“机智—狡猾”,前者是褒义词,后者是贬义词。

4.从语体色彩上辨析。

一般地说,口语表达比较亲切、和谐,书面语表达则严肃、庄重。如“妈妈—母亲”,前者是口语表达,较亲切,后者是书面语表达,较庄重;又如“惦记—思念”,前者用于口语,后者用于书面语。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 5.从语法功能上辨析。

在辨析过程中根据搭配的对象来判断,如“颁布—颁发”两词,“颁布”通常和法律、法规、条例等词相搭配,而“颁发”侧重于授予、发出,对象通常是证书、奖品等。还可根据造句的习惯来判断。如“就义—献身”,可以说“英勇就义”,也可以说“英勇献身”,而“献身革命”就不能说成“就义革命”。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 成语的辨析与运用近年来考查的比较多,一般考查成语中同音字的改错、形近字的改错以及在具体语境中成语的恰当使用,做成语运用题的方法有:

1.看准成语内涵。

成语的意思是约定俗成的,我们不能用现代的眼光去理解它,更不能望文生义。如:“美轮美奂”本形容房屋华美高大而众多,我们不能理解为美好的意思;“首当其冲”比喻最先受到攻击或遭遇灾难,而不能错误地理解为“首先、第一个”;“文不加点”是指文章不经修改,一气写成,形容才思敏捷,下笔成章,不能理解为“文章没有加上标点符号”。 真题例析方法总结二、辨析成语的六个方法第2课时┃词语(成语)的理解与运用 2.弄清表述对象。

有些成语有特定的使用范围。有的只能用于人,如“眉飞色舞”;有的只能用于物,如“汗牛充栋”;有的只能用于事,如“左右逢源”;有的只能用于自身,如谦辞“抛砖引玉”“敝帚自珍”等。还有一些特指的成语,如“罄竹难书”特指罪行极多。

3.辨清感彩。

成语从感彩上可分为褒义、中性、贬义三种。分辨成语运用是否恰当,还可以从成语的感彩角度去明辨,看看有没有出现“褒词贬用”或“贬词褒用”的现象。如“无所不为”是贬义词,意思是“什么坏事都做”,我们不能当褒义词用;“胸无城府”是褒义词,我们不能当贬义词用。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 4.分析词句重复。

分辨成语运用是否恰当,我们还可从整个句子和该成语的意思上分析,看是否造成了重复。如“忍俊不禁地笑起来”“一览无余地看到”“口若悬河地说个不停”“潜移默化地影响着”“三令五申地强调”“难言之隐的苦衷”“浑身遍体鳞伤”“百姓生灵涂炭”“到处漫山遍野”等。

5.辨析形似神异。

有的成语与另一成语由于读音、字形或意义相近,粗一看似乎像孪生姐妹,很容易混为一谈。如“设身处地”与“身临其境”,前者指设想自己处在别人的地位或环境中,指替别人着想;而后者指自己亲临那种环境。再如:“漫不经心”与“漠不关心”,“改天换日”与“移天易日”,“无所不至”与“无微不至”。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 6.弄清双重语义。

有的成语还具有双重含义,我们要全面分析成语的双重身份,不仅知其一,还要知其二。如:“灯红酒绿”既可形容寻欢作乐的腐化生活,又可以形容都市或娱乐场所夜晚的繁华景象;“处之泰然”既形容处理事情不慌不忙,沉着镇定,也可以指对事物无动于衷;“想入非非”既形容想法大胆、新奇,也可以指荒唐离奇、不着边际地胡思乱想。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 1.所填关联词语要符合语句表达的具体内容,语句结构所表达的是怎样的意义关系,就选取与之相应的关联词语。

2.在运用和填充关联词语时,要注意关联词语常成对成套的特点,如果随意改变其前后呼应的词语,就会引起意义和关系上的混乱。

3.如果要求填充的题是由几个复句组成的较长的文字,那么就要从两方面考虑:一是总观全题,分清这段文字有几个复句、几个分句;二是在总观的基础上再推敲同一复句中各分句的意义关系、复句与复句的层次关系,根据不同的关系,选出不同的关联词语。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 三、填充关联词语的方法 1.理解词语在具体语言环境中的含义,首先要弄清词语的本义,然后结合具体语境,分析词语使用的是本义还是引中文或比喻义,最后准确解释词语的语境义。

2.选择近义词,着重辨析近义词相异的部分,还要考虑前后词语之间的搭配。

3.判断成语使用的正误,首先要准确理解成语的含义,其次要分析成语的语境义,感彩、适用对象等,切忌望文生义。 真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 名师支招理解词语三方法附录四 复句常用关联词语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录五 常见易混词辨析附录五┃常见易混词辨析 [必须 必需] “必须”,副词,侧重于“应当怎样”。“必需”,动词,侧重于“不可或缺”。

[包含 包涵] “包含”,对象多是抽象事物,如:这句话包含好几层意思。“包涵”,客套话,请人原谅的意思,如:请多包涵。

[篡改 窜改] “篡改”,用作伪的手段改动或曲解(经典、理论、政策等)。“窜改”,改动(成语、文件、古书等),如:他将“望洋兴叹”窜改成“望山兴叹”。

[出生 出身] “出生”,指胎儿从母体中分离出来,如:甲子年出生。“出身”,指个人早期的经历或身份,如:工人出身。 [度过 渡过] “度过”,用于与时间推移有关的情况。“渡过”,专指从此岸至彼岸,也引申至“渡过难关”等。

[遏止 遏制] “遏止”,对象多是战争、暴动、洪流等来势凶猛而突然发生的重大事件。“遏制”,压抑控制,使不发作,对象多是自己的情绪,有时也指敌人或某种力量。

[尔后 而后] “尔后”,着重指从此以后,常作句首状语。“而后”,着重于然后,在某事之后,在句中作状语。

[反应 反映] “反应”,多指由外界刺激(包括言论、事物或纯粹是物理刺激)而引起的主体相应活动,带有某种“被动”色彩。“反映”,则指主体把客观存在的情况(包括言论、意见或某种带有规律性的东西)原封不动地表现出来。附录五┃常见易混词辨析 [分辨 分辩] “分辨”,着重在区分、辨明差别。“分辩”,着重在解释清楚理由。

[富余 富裕] “富余”,动词,指把东西剩下来。“富裕”,多用作形容词,指财物富足充裕。

[抚养 扶养] “抚养”,兼指保护、教养和供养,一般说来,指长辈对子女或晚辈的保护和教养。“扶养”,帮助,扶助养活,一般用于平辈之间。

[肤浅 浮浅] “肤浅”,局限于表面,常指学识浅薄,理解不深不透等。“浮浅”,着重于浮在表面,指认识浅薄,不扎实。附录五┃常见易混词辨析 [分子 份子] “分子”,属于某一阶级、阶层、集团或具有某种特征的人,如:知识分子、积极分子。“份子”,合伙送礼时各人分摊的钱,如:凑份子。

[竿子 杆子] “竿子”,竹竿,截取竹子的主干而成,如:钓竿、百尺竿头等。“杆子”,有一定用处的细长木头或类似的东西,如:电线杆子。

[化装 化妆] “化装”,本指演员修饰外貌,使变得像所扮演的角色,也指从容貌、衣着等方面假扮成另一种人,目的在于欺骗对方,如:他不断化装,敌人无法发觉。“化妆”,专指用脂粉等修饰容貌,使美丽,有时用于比喻美化。

[坚苦 艰苦] “坚苦”,指坚忍刻苦,常形容工作精神和工作作风。“艰苦”,是艰难困苦的意思,常用来描述条件较差的客观情况。附录五┃常见易混词辨析 [截止 截至] “截止”,(到一定时期)停止,如:报名已截止。“截至”,截止到(某个时期),如:截至8月中旬。

[界限 界线] “界限”,着重于不同事物的分界,意义较抽象。“界线”,着重于两个地区的分界线,意义较具体。

[及时 即时] “及时”,①正赶上时候,如:及时雨;②不拖延,如:及时解决问题。“即时”,立即,如:即时投入战斗。

[交待 交代] “交待”,完结(指结局不如意的,含诙谐意)。如:要是飞机出了事,这条命也就交待了。“交代”,移交,嘱咐。如:交代工作。附录五┃常见易混词辨析 [利害 厉害] “利害”,利益和损害,如:这是利害攸关的事。“厉害”,难以对付和忍受;剧烈;凶猛。如:天热得厉害。

[年轻 年青] “年轻”,表达的意义范围是相对的,用于两个人的年龄比较,在比较中,可以说六十岁的人比七十岁的人年轻。“年青”,指年龄相当于青年人这个阶段,并只能用于青年。从语法角度看,“年青”一般作定语,而“年轻”可作定语,也可作谓语。

[品味 品位] “品味”,动词,品尝、欣赏的意思。“品位”,名词,指矿石中有用元素或有用矿物含量的百分率,百分率越大,品位越高,现引申为人或事物的品质、水平。

[启用 起用] “启用”,多指设备、设施的开始使用,陈述对象一般是某类事物。“起用”,多指退职、免职人员的任用,支配对象一般是某类人物。附录五┃常见易混词辨析 [清净 清静] “清净”,没有事物打扰,如:耳根清净。“清静”,安静,不嘈杂,如:环境清静。

[启事 启示] “启事”,公开声明某事的文字,名词,如:征稿启事。“启示”,启发,既作动词,也作名词,如:文章给人很大的启示。(这里用作名词)

[情景 情境] “情景”,指具体场合的景象,对象多是感人场面、动人景色等。“情境”指境地、境况,如:欢乐陶醉的情境。

[权利 权力] “权利”,公民或法人依法行使的权力和享受的利益(跟义务相对),对象指公民、法人,也指国家、企事业单位等。“权力”指职责范围内的支配力量。附录五┃常见易混词辨析 [声明 申明] “声明”,①表示态度或说明立场,如:声明立场;②声明的文告,如:发表声明。“申明”,郑重说明,如:申明理由。

[统率 统帅] “统率”,统辖率领,动词,如:统率三军。“统帅”,统领武装力量的最高领导人,名词,如:三军统帅。

[统治 统制] “统治”,凭借政权来控制、管理国家或地区,如:封建统治。“统制”,统一控制,如:统制军用物资。

[违反 违犯] “违反”,指对劳动纪律、规章制度等的违背,程度较轻。“违犯”,指对宪法、刑法、社会秩序等的不遵守,程度较重。附录五┃常见易混词辨析 [污辱 侮辱] “污辱”,指玷污,可指当面的,也指背后的。“侮辱”,指用欺辱、轻慢的言行使人蒙受耻辱,一般是当面的。

[委曲 委屈] “委曲”,事情的底细和原委,如:告知委曲。“委屈”,受到不应该有的指责或待遇,心里难过,如:受委屈。

[消失 消逝 消释] “消失”,表示从存在到不存在,强调过程。“消逝”,包含一个事物随时间的流逝而不复存在的意思,强调结果。“消失”在变化中历时较短,而“消逝”变化时间可长可短,还要注意形容时间、声音、云雾等失去,要用“消逝”。“消释”多用于疑虑、嫌隙、痛苦等消失、解除,它还有消融的意思。附录五┃常见易混词辨析 [形式 形势] “形式”,事物的形状、结构等,如:内容和形式。“形势”,事物的发展趋势,如:国际形势。

[学力 学历] “学力”,在学习上达到的程度,如:同等学力。“学历”,学习的经历,指曾在哪些学校肄业或毕业,如:大学本科学历。

[一齐 一起] “一齐”,副词,指同时,如:一齐动手,一齐研究。“一起”,副词,多指在同一处所或同一时间,如:在一起工作。

[纵容 怂恿] “纵容”,指对别人干坏事故意不管,只用于贬义。“怂恿”,指使、撺掇别人干某事,有时不带贬义。附录五┃常见易混词辨析 [制订 制定] “制订”,创制拟定,重在“订”,用于一般的具体事项,如:制订工作计划。“制定”,定出(法律、规程、政策等),重在“定”,用于有关全局的重大问题,如:制定宪法。

[中止 终止] “中止”,做事中途停止,如:刚做了一半就中止。“终止”,结束,停止,如:演奏终止。

[征候 症候] “征候”,发生某种情况的迹象,“征”指迹象,如:病人有好转的征候。“症候”,病症,病状,如:感冒后有发烧、咳嗽的症候。

[自愿 志愿] “自愿”,指没有丝毫勉强,不是被迫,而是自己愿意。“志愿”,指志向和愿望,也指出于自愿。

附录五┃常见易混词辨析附录六 常见易混近义成语辨析附录六┃常见易混近义成语辨析 某些成语意义比较接近,中考中有些题目要求辨析其意义或用法上的差异。如果不能明辨其差异,自然就难以选出正确答案,备考时必须注意。下面列举部分重要的易混成语。 [安之若素 随遇而安] 均能表示对任何遭遇都能安然处之。前者多指处于困境,仍能跟往常一样(素:平日、往常);后者强调能适应任何环境。如:水在流淌时是不择道路的,树在风中摇摆时是自在的,它们都懂得随遇而安的道理,所以它们是快乐的。 [半斤八两 伯仲之间] 八两即半斤(旧制一斤等于十六两),一个半斤,一个八两,强调水平相当,通常比喻彼此不分上下,多用于贬义。伯仲,古时兄弟排行的次序,分别指老大、老二,比喻二者相当,不分上下。

[本末倒置 舍本逐末] 都有“主次关系处理不当”的意思。但前者强调把主次关系弄颠倒了;后者重在强调丢掉主要的,追求次要的。如:作文训练中忽略语言训练而大谈审题或技巧,这是舍本逐末的做法。附录六┃常见易混近义成语辨析 [病入膏肓 不可救药] 都表病情严重,无法医治。前者偏重于“病”,比喻病情严重到了不可挽救的地步;后者偏重于“救”,强调无法挽救。如:多年的教育经验告诉我们,真正的教育者手下没有不可救药的孩子。

[捕风捉影 无中生有] 都含“凭空捏造”之意。前者偏重于没有事实根据;后者偏重于“本来没有”,语气也较重。如:有关我国有可能今年年底开征奢侈品消费税的说法,是无中生有的事。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不刊之论 不易之论] 都有“不能改变”之意。前者强调不可磨灭,不可更改(刊:消除,修改);后者重在强调论断正确,不可改变。如:在遵守了眼下比较合乎理智的规则之后,我们是否就应当奉之为不刊之论呢?不是,因为时代是不断发展的,当规则不合乎真理的时候,制定新的规则将不可避免。

[不胫而走 不翼而飞] 前者多形容消息、言论传播得迅速;后者多形容东西突然消失。如:前天,市民江某进超市购完物品后,发现自己放在存包柜里的东西不翼而飞。警方提醒,节前类似案件较多,购物市民需加强防范。附录六┃常见易混近义成语辨析 [饱经沧桑 饱经风霜] 二者都指阅历深。但前者侧重于经历许多世事变化;后者则侧重于经历长期困苦生活的磨炼。如:她那恬淡的面孔上,满刻着饱经沧桑的皱纹。

[不堪设想 不可思议] 二者都有“不能想象”之意。但前者适用于严重的、不良的后果;后者一般适用于奇妙深奥的、不可理解的事情或道理。如:古埃及人建造金字塔时所运用的高超技艺,至今仍让人觉得不可思议。附录六┃常见易混近义成语辨析 [参差不齐 良莠不齐] 二者都指“不整齐”。用于人,前者指水平不一,后者指好人、坏人本质有别;用于物,前者指高低、长短、大小不一,后者指好的坏的混在一起。如:改革开放初期,在某些方面出现一些良莠不齐的现象是在所难免的。

[如虎添翼 为虎添翼] 前者指使强的更强,一般用于人,带褒义;后者则比喻给恶人做帮凶,助长恶人的势力,带贬义。如:第二次世界大战前,帝国主义者不但不制止希特勒发动侵略战争,反而为虎添翼,给了他许多帮助。附录六┃常见易混近义成语辨析 [另眼相看 刮目相看] 二者都有“特别看待”之意。但前者作横向比较,表示对某个人用不同于一般的眼光看待;后者作纵向比较,表示去掉老印象,用新眼光看待。如:小红这丫头竟敢只身斗小偷,不能不让我对她刮目相看。

[变化无常 变化多端] 前者侧重于变化没有规律,常用于天气、性情等;后者形容善变,变化方式多,常用于手段、方法等。附录六┃常见易混近义成语辨析 [风言风语 流言蜚语] 都表示没有根据的话。前者多指无意,传说者多出于无知、怀疑或猜测;后者多指有意,传说者往往出于某种险恶用心。

[耸人听闻 骇人听闻] 都含有“使人吃惊”的意思。但其区别在于,用“耸人听闻”时,所说的是故意夸大了的事,甚至未必是事实,说者的目的就是要使人震惊;用“骇人听闻”时,说明发生的事是事实,指惊人的、卑劣的坏事。附录六┃常见易混近义成语辨析 [挥金如土 一掷千金] 都形容极度挥霍。前者偏重于对钱财的轻视;后者偏重于一次花费之多。

[恋恋不舍 流连忘返] 都有舍不得离开的意思。前者语义范围广,可指一切所留恋的人、事、景等;后者则偏重对景物的留恋。

[安分守己 循规蹈矩] 都有“规矩老实”的意思。前者偏重于守本分,不胡来;后者偏重于拘泥于成规,不敢稍做变通。附录六┃常见易混近义成语辨析 [包办代替 越俎代庖] 都有“包办”之意。前者重在“包办”;后者重在“超越权限”。

[标新立异 独树一帜] 都有“自成一套,提出的主张与众不同”的意思。前者偏重于显示差异;后者偏重于创造出独特的风格或另外开创局面,多含褒义。

[博闻强识 见多识广] 都含有“见识广”的意思。前者偏重于见闻广博,记忆力强,多用于书面语;后者偏重于阅历多,多用于口语。附录六┃常见易混近义成语辨析 [大公无私 铁面无私] 都表示没有私心。前者表示一心为公;后者指不畏权势,不讲私情。

[得寸进尺 得陇望蜀] 都比喻贪得无厌,不知满足。前者侧重逐步紧逼,要求越来越高;后者强调的是得到这个,还想那个。

[阿谀逢迎 趋炎附势] 都有“巴结奉承”之意。前者指用好听的话讨好人;后者比喻投靠依附有权势的人(炎、势:比喻权势)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [耳闻目睹 耳濡目染] 都有“耳朵听到、眼睛看到”的意思。前者强调亲自听到、看到,受没受到影响则不管;后者强调经常听到、看到,并不知不觉受到深刻的影响(濡:沾湿、润泽;染:沾染)。

[防患未然 未雨绸缪] 都表示事前做好准备。前者重在预防;后者重在准备。

[孤注一掷 破釜沉舟] 都有“最后拼一下以求胜利”的意思。前者偏重于尽所有力量做最后的一次冒险(注:赌博时押上的钱),多含贬义;后者偏重于下决心决一胜负,多含褒义。附录六┃常见易混近义成语辨析 [固执己见 一意孤行] 都有“坚持自己的意思”之意。前者的侧重点在坚持自己的意见;后者的侧重点在坚持自己的行为。

[厚颜无耻 恬不知耻] 都形容不知羞耻,常可通用。前者偏重在脸皮厚;后者偏重在做了坏事仍满不在乎(恬:满不在乎;坦然)。

[回味无穷 耐人寻味] 都形容意味深长。前者只限于事后回忆,在回忆中体会到意趣很深;后者不仅指事后,也可以指当时。附录六┃常见易混近义成语辨析 [巧夺天工 鬼斧神工] 都指技艺高超巧妙。但前者侧重于人工;后者侧重于天然。

[谈笑风生 谈笑自若] 都有“谈话时有说有笑”的意思。前者表示谈话时兴致勃勃,气氛活跃,多用于形容平时谈话;后者表示不改常态,多用于形容紧张或危急的情况下的谈笑。

[义不容辞 责无旁贷] 都含有“应该承担,不能推辞”的意思。前者偏重于道义上不允许推托;后者偏重于责任上不可推卸(贷:推卸)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [每况愈下 江河日下] 都有“越来越坏”的意思。前者偏重于笼统地表示情况越来越坏(愈:越,更加);后者偏重于指情况一天天坏下去。

[瑕不掩瑜 瑕瑜互见] 都表示同时具有优点和缺点。前者是“缺点遮不住优点”,偏重于优点;后者比喻有优点也有缺点,优缺点没有主次之分。这两个成语不能通用。

[销声匿迹 偃旗息鼓] 前者多形容不公开露面,或故意隐藏自己的踪迹;后者多用于中止正在进行的事情。附录六┃常见易混近义成语辨析 [斑驳陆离 光怪陆离] 适用对象有区别。前者只指具体东西的色彩;后者除形容色彩外,还可以用于形容形状怪异以及社会现象。

[触目皆是 比比皆是] 前者着眼于视觉,满眼都是;后者着眼于空间,到处都是。

[置若罔闻 置之度外] 前者指对批评、劝告、请求、抗议等不予理睬;后者指把生死、荣辱、安危、苦乐等放在个人考虑之外。附录六┃常见易混近义成语辨析 [一挥而就 一气呵成] 前者形容书法、绘画或写作熟练敏捷;后者形容文章的气势首尾贯通,还可以用来比喻做事时不间断、不松懈。

[闻风而逃 闻风丧胆] 都含有“听到一点风声就害怕”的意思。“而逃”偏重在吓得连忙逃跑;“丧胆”重在吓破了胆,丧失了勇气。

[恰到好处 恰如其分] 都表示做事、说话达到适当的程度,常可通用。前者偏重恰巧达到最好的地步;后者偏重说话办事十分恰当合适,正合分寸。附录六┃常见易混近义成语辨析 [目不暇接 应接不暇] “目不暇接”形容吸引人的东西很多,看不过来;“应接不暇”原指景物很多,顾不上观赏,后形容太繁忙,应付不过来。都形容东西很多,看不过来,但“应接不暇”有被动接受、应付的意思,“目不暇接”则是主动地去看,只是忙不过来。

[美不胜收 琳琅满目] 都形容美好的事物很多。前者偏重在来不及看,来不及一一欣赏;后者偏重在满眼都是。再就是前者强调的是“美”多,后者强调的是珍贵的东西多(多指精美物品很多)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [爱财如命 一毛不拔] 都形容极其吝啬。前者偏重于性格上的吝啬,语意重;后者偏重于行为上的自私吝啬,语意轻一些。

[爱憎分明 泾渭分明] 都有“界限清楚”的意思。前者专指思 想感情的爱与恨;后者多指人或事的好坏显然不同,界限清楚,是非分明。

[按部就班 循序渐进] 都有“遵循一定的次序”的意思。前者强调按一定步骤和规矩进行;后者强调逐渐深入或提高。附录六┃常见易混近义成语辨析 [暗箭伤人 含沙射影] 都比喻暗中诽谤、攻击或陷害别人,但使用的手段有差别。前者使用的手段包括语言、行动,比“含沙射影”重;后者的手段只是语言,并有影射某人某事的意思。

[八面玲珑 面面俱到] 都有“对各方面应付得周到”的意思,有时可通用。前者多含贬义,偏重于处事手腕圆滑;后者是中性词,偏重于应付得十分周到。附录六┃常见易混近义成语辨析 [百依百顺 唯命是从] 都有“对方怎么说,就怎么做”的意思。前者含有由于爱而表现出来的顺从,既可用于亲密的人际关系,如妻子对丈夫,也可用于带有一定强制性的非亲密的人际关系,如奴仆对主子;后者强调绝对服从对方的命令,只用于强制性的下对上的人际关系方面,其语义程度较重,语义范围不如“百依百顺”宽,含有贬义。

[半途而废 浅尝辄止] 都有“中途停止”之意。前者偏重在“半”,中途停止,有惋惜之意;后者偏重在“浅”,不深入。附录六┃常见易混近义成语辨析 [抱残守缺 故步自封 墨守成规] 都有“因循守旧”的意思。“抱残守缺”偏重在不肯革新,不肯接受新事物;“故步自封”偏重在停顿,不肯上进,不求进取;“墨守成规”偏重在按规矩办事。

[别具一格 别开生面] 都有“与众不同,给人一种新的印象、新的感觉”的意思。前者偏重在“格”,表示风格、样子与众不同,一般用于文艺创作和某些事物;后者偏重在“生面”,表示新的局面或形式,适用范围较广。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不闻不问 漠不关心] 都有“冷漠,不关心”之意。前者重在行动;后者重在态度。

[陈词滥调 老生常谈] 都指讲听厌的话。前者谈的内容既陈旧,又不切合实际(滥:不切实际),含贬义;后者谈的虽是老话,但不一定没有现实意义,属中性词。

[唇齿相依 唇亡齿寒] 都比喻关系密切,互相依存。前者强调相互依存;后者强调利害与共,一方遭难,另一方也跟着遭难。附录六┃常见易混近义成语辨析 [大庭广众 众目睽睽] 都可以表示有许多人的场合。前者指聚集了很多人的公开场合;后者指很多人注目的场合(睽睽:睁大眼睛注视的样子)。

[改过自新 痛改前非] 都有“改正错误”的意思。前者偏重未来,强调重新做人;后者偏重过去,强调改正错误的程度。

[苟且偷安 得过且过] 都形容只图眼前,不顾将来。前者偏重贪图眼前安逸(苟且:敷衍马虎,得过且过;偷安:只求眼下过得去);后者偏重胸无大志,工作马虎,不负责任。附录六┃常见易混近义成语辨析 [截然不同 天壤之别] 前者形容两者界限分明,后者形容两者差别非常之大。

[活灵活现 栩栩如生 惟妙惟肖] “活灵活现”形容描述或模仿的人或事物生动逼真,不存在的东西好像真的存在一样。“栩栩如生”形容文学、艺术作品对人和其他生物的形象表现得非常逼真,好像活的一样;“惟妙惟肖”形容刻画或描摹得非常逼真,好像真的一样。

[等量齐观 一视同仁] 前者意为不管事物间的差异同等看待,这是一种错误的态度;后者意为对不应视作有差别的人和事不分厚薄,同等看待,这是一种正确的态度。附录六┃常见易混近义成语辨析 [司空见惯 习以为常] 前者表示对某种稀奇的事物因经常看到而感到不足为奇;后者指某种事情经常去做或某种现象经常看到,就成了常规或习惯,觉得很平常了。前者强调因经常见而感到不稀奇,后者常用于强调因经常做而形成了习惯。两者在对某种现象或事情感到平常这点上有相通之处,但“司空见惯”涉及的对象多为确实稀奇的现象或事物,“习以为常”多为生活中不应出现的现象或事物。

[锦上添花 雪中送炭 如虎添翼] “锦上添花”意为好上加好;“雪中送炭”比喻在别人急需的时候给以帮助。常言“与其锦上添花,不如雪中送炭”。“如虎添翼”比喻强者得到了有力的帮助而更加强大。附录六┃常见易混近义成语辨析 [分崩离析 土崩瓦解] 前者形容国家或集团分裂瓦解,不可收拾;后者比喻完全崩溃,不可收拾,好像土的崩塌、瓦的分解一样。

[源源不断 络绎不绝] 前者形容物资供应连续不断;后者形容来往的人或车马连续不断。

[相得益彰 相映成趣] 前者意为两者相互配合协助,双方的优点和长处就更能显现出来;后者意为互相对照映衬着就显得更有趣味。前者强调相互作用后两者都更好,后者强调相互作用后的整体效果。附录六┃常见易混近义成语辨析 [漠不关心 漫不经心] 前者形容对人或事物冷淡,不关心;后者指精力不集中,随随便便,不放在心上。前者强调态度冷漠、不关心;后者强调精力分散、不用心。

[鱼目混珠 鱼龙混杂] 前者指鱼眼睛掺杂在珍珠里面,比喻以假乱真;后者比喻坏人好人混杂在一起,成分复杂。

[息息相关 休戚相关] 前者意为呼吸时进出的气息相互关联,形容关系或联系非常密切;后者形容关系密切,利害相关。前者涉及的双方不存在利益上的关系,但存在相互影响、相互制约的关系;后者涉及的双方都有各自的利害福祸,存在着“一损俱损,一荣俱荣”的关系。附录六┃常见易混近义成语辨析 [一蹴而就 一举成功] 前者本意为踏一步就成功,形容轻而易举;后者意为一次就成功,形容事情进展顺利。

[不以为然 不以为意] 前者意为不认为对,不赞同;后者意为不需介意,表示轻视,不放在心上。

[不知所云 不知所以] 前者形容说话颠三倒四、语言混乱,令人莫名其妙;后者意为不知道为什么会如此。前者指说话人说不清楚;后者(如用于听话)指听话人自己听不清楚。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不由自主 情不自禁] 前者意为由不得自己做主,指自己无法控制住自己;后者指感情自然流露而无法控制自己。

[刻不容缓 迫不及待] 这两个成语都形容“紧迫”。“刻不容缓”重在不许拖延,多指情势紧迫;“迫不及待”重在不及等待,指心情迫切。

[寥寥可数 屈指可数] 这两个成语都形容数目很少。“寥寥可数”多形容某一方的“人”少,或者某种可数的“物”少,但不能形容具体的“日子”少;“屈指可数”可以形容具体的“人”“物”少,也可形容具体的“日子”少。值得注意的是,握在手里的或出现在眼前的“物”形容其量少,一般用“寥寥可数”,或用“寥寥无几”,不用“屈指可数”。附录六┃常见易混近义成语辨析 [流言蜚语 无稽之谈] 二者都指毫无根据的话。“流言蜚语”多指险恶的、诬蔑的、挑拨性的、无中生有的话,常跟“制造”“散布”等动词搭配,“流言蜚语”者往往出自险恶用心,躲在背后,不出头露面。“无稽之谈”多指荒唐的、怪诞的、无可查考的、经不起检验的话,它往往出自迷信、愚昧无知或别有用心,发表者有时可以露面。

[无微不至 无所不至] 都含有“没有一处不到”的意思。前者形容处事待人细致周到,体贴入微,含褒义;后者多指什么事都干得出来,含贬义。附录六┃常见易混近义成语辨析 [望尘莫及 鞭长莫及] “望尘莫及”本指望见前面人马扬起的尘土而追赶不上,后多用来比喻远远落在后面,相差甚远。“鞭长莫及”原意是鞭子虽长,不能打在马腹上,比喻力量达不到。前者意为“有差距,赶不上”;后者意为“能力有限,管不着”。

附录六┃常见易混近义成语辨析

的理解与运用 《新课程标准》对词语教学的规定十分明确:“能借助词典阅读,理解词语在语言环境中的恰当意义,辨别词语的感彩。联系上下文和自己的积累,推想课文中有关词句的意思,体会其表达效果。”教材也以课文为背景,通过注释和课后“读一读,写一写”作了具体安排。

近年来全国中考试题中,对词语的考查有如下特点:

1.由原来直接考查词语的释义变为以考查词语在上下文中的含义为主。

2.对同义词的考查,重在比较辨析。

3.加大成语考查的力度。 对词语考查的题型主要有:

1.选择题:(1)选出所给句子中加点词语理解不正确或解释不当的一项;(2)选出依次填入句子或语段中的词语或关联词语最恰当的一项;(3)选出所给句子中加点词语或关联词语或成语、熟语使用有误或不当的一项。

2.填空题:(1)在语段中用相关的词语替换画线文字;(2)根据语言环境要求填写相应的成语;(3)从备选词语中选择最恰当的词语或用序号按要求填空。

3.简答题:结合具体语境解释指定词语的意思并用新词造句。 2015年,中考试题对词语的考查主要包括以下两方面:

1.词语的理解。主要有如下一些考向:(1)正确理解课内外常见的词语和新生词语;(2)了解词语的基本义、引申义和比喻义,辨析常见的同义词、多义词、反义词在不同语言环境中的不同意义;(3)联系上下文理解词语的意思,体味和推敲重要词语在具体语言环境中的意义及表达效果;(4)联系生活和自己的积累,推想文章中有关生词和新词在语言环境中的恰当意义,辨析词语的感彩和语体色彩。 2.词语的运用。主要有如下一些考向:(1)判断词语(主要是成语)在一定的语境中使用的正误;(2)在一定的语境中能正确选择和运用恰当的词语(包括关联词语);(3)运用常见的词语写一段话。

考查的内容主要是同学们所学教材中出现的常用词语和新词,试题载体则不限于同学们所学的教材,很大一部分是把所学词语移用于生活和时事中的鲜活材料。词语的理解与运用这一考点,近几年淮安市中考命题没有涉及,但我们必须复习这一考点,因为它对考生的语言表达影响很大。真 题 例 析真题例析方法总结1. [2014·南充] 依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是( )

(1)家庭的________使他从小对美就有敏锐的感悟,乡村丰富的色彩和生动的线条使他陶醉不已。

(2)花一样的生命,一瓣一瓣地绽放她的美丽,使这个原本死寂荒凉的世界________,充满快乐。

(3)中国是法治国家,不论是谁,________是触犯了党纪国法,________要依法依纪严肃查处、惩治。D第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结A.熏染 姿态万千 只要……就

B.熏陶 姿态万千 只有……才

C.熏染 五彩缤纷 只有……才

D.熏陶 五彩缤纷 只要……就第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 2. [2014·武汉] 依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( )

树木失去了根就会________,江河失去了源头就会________,灵魂失去了家园就会________。世界无限广阔,我们渴望到广阔的天地去闯荡,但请记住,一定不要迷失了回家的路。拥有精神家园,才能获得心灵的宁静。

A.枯萎 干涸 堕落

B.枯黄 干涸 堕落

C.枯萎 干旱 陨落

D.枯黄 干旱 陨落真题例析方法总结A第2课时┃词语(成语)的理解与运用 真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 第2课时┃词语(成语)的理解与运用

真题例析方法总结A真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 第2课时┃词语(成语)的理解与运用

真题例析方法总结B真题例析方法总结 [思路分析]第2课时┃词语(成语)的理解与运用 1.从词的构成上分析。

如“周密—严密—精密”,其辨析重点在“周、严、精”三字上,“周”意在全,“严”意在紧,“精”意在细。

2.从词语意义上辨析。

辨析过程中,可根据语意的轻重来判断,如“优良—优秀”,语意前轻后重;也可根据范围的大小来判断,如“战役—战争”,范围前者小而后者大,又如“教学—教育”,范围前者小而后者大。 一、辨析近义词 方 法 总 结真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 3.从词语的感彩上辨析。

如“鼓励—鼓动”两词,前者是褒义词,后者是贬义词;又如“机智—狡猾”,前者是褒义词,后者是贬义词。

4.从语体色彩上辨析。

一般地说,口语表达比较亲切、和谐,书面语表达则严肃、庄重。如“妈妈—母亲”,前者是口语表达,较亲切,后者是书面语表达,较庄重;又如“惦记—思念”,前者用于口语,后者用于书面语。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 5.从语法功能上辨析。

在辨析过程中根据搭配的对象来判断,如“颁布—颁发”两词,“颁布”通常和法律、法规、条例等词相搭配,而“颁发”侧重于授予、发出,对象通常是证书、奖品等。还可根据造句的习惯来判断。如“就义—献身”,可以说“英勇就义”,也可以说“英勇献身”,而“献身革命”就不能说成“就义革命”。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 成语的辨析与运用近年来考查的比较多,一般考查成语中同音字的改错、形近字的改错以及在具体语境中成语的恰当使用,做成语运用题的方法有:

1.看准成语内涵。

成语的意思是约定俗成的,我们不能用现代的眼光去理解它,更不能望文生义。如:“美轮美奂”本形容房屋华美高大而众多,我们不能理解为美好的意思;“首当其冲”比喻最先受到攻击或遭遇灾难,而不能错误地理解为“首先、第一个”;“文不加点”是指文章不经修改,一气写成,形容才思敏捷,下笔成章,不能理解为“文章没有加上标点符号”。 真题例析方法总结二、辨析成语的六个方法第2课时┃词语(成语)的理解与运用 2.弄清表述对象。

有些成语有特定的使用范围。有的只能用于人,如“眉飞色舞”;有的只能用于物,如“汗牛充栋”;有的只能用于事,如“左右逢源”;有的只能用于自身,如谦辞“抛砖引玉”“敝帚自珍”等。还有一些特指的成语,如“罄竹难书”特指罪行极多。

3.辨清感彩。

成语从感彩上可分为褒义、中性、贬义三种。分辨成语运用是否恰当,还可以从成语的感彩角度去明辨,看看有没有出现“褒词贬用”或“贬词褒用”的现象。如“无所不为”是贬义词,意思是“什么坏事都做”,我们不能当褒义词用;“胸无城府”是褒义词,我们不能当贬义词用。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 4.分析词句重复。

分辨成语运用是否恰当,我们还可从整个句子和该成语的意思上分析,看是否造成了重复。如“忍俊不禁地笑起来”“一览无余地看到”“口若悬河地说个不停”“潜移默化地影响着”“三令五申地强调”“难言之隐的苦衷”“浑身遍体鳞伤”“百姓生灵涂炭”“到处漫山遍野”等。

5.辨析形似神异。

有的成语与另一成语由于读音、字形或意义相近,粗一看似乎像孪生姐妹,很容易混为一谈。如“设身处地”与“身临其境”,前者指设想自己处在别人的地位或环境中,指替别人着想;而后者指自己亲临那种环境。再如:“漫不经心”与“漠不关心”,“改天换日”与“移天易日”,“无所不至”与“无微不至”。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 6.弄清双重语义。

有的成语还具有双重含义,我们要全面分析成语的双重身份,不仅知其一,还要知其二。如:“灯红酒绿”既可形容寻欢作乐的腐化生活,又可以形容都市或娱乐场所夜晚的繁华景象;“处之泰然”既形容处理事情不慌不忙,沉着镇定,也可以指对事物无动于衷;“想入非非”既形容想法大胆、新奇,也可以指荒唐离奇、不着边际地胡思乱想。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 1.所填关联词语要符合语句表达的具体内容,语句结构所表达的是怎样的意义关系,就选取与之相应的关联词语。

2.在运用和填充关联词语时,要注意关联词语常成对成套的特点,如果随意改变其前后呼应的词语,就会引起意义和关系上的混乱。

3.如果要求填充的题是由几个复句组成的较长的文字,那么就要从两方面考虑:一是总观全题,分清这段文字有几个复句、几个分句;二是在总观的基础上再推敲同一复句中各分句的意义关系、复句与复句的层次关系,根据不同的关系,选出不同的关联词语。真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 三、填充关联词语的方法 1.理解词语在具体语言环境中的含义,首先要弄清词语的本义,然后结合具体语境,分析词语使用的是本义还是引中文或比喻义,最后准确解释词语的语境义。

2.选择近义词,着重辨析近义词相异的部分,还要考虑前后词语之间的搭配。

3.判断成语使用的正误,首先要准确理解成语的含义,其次要分析成语的语境义,感彩、适用对象等,切忌望文生义。 真题例析方法总结第2课时┃词语(成语)的理解与运用 名师支招理解词语三方法附录四 复句常用关联词语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录四┃复句常用关联短语一览表附录五 常见易混词辨析附录五┃常见易混词辨析 [必须 必需] “必须”,副词,侧重于“应当怎样”。“必需”,动词,侧重于“不可或缺”。

[包含 包涵] “包含”,对象多是抽象事物,如:这句话包含好几层意思。“包涵”,客套话,请人原谅的意思,如:请多包涵。

[篡改 窜改] “篡改”,用作伪的手段改动或曲解(经典、理论、政策等)。“窜改”,改动(成语、文件、古书等),如:他将“望洋兴叹”窜改成“望山兴叹”。

[出生 出身] “出生”,指胎儿从母体中分离出来,如:甲子年出生。“出身”,指个人早期的经历或身份,如:工人出身。 [度过 渡过] “度过”,用于与时间推移有关的情况。“渡过”,专指从此岸至彼岸,也引申至“渡过难关”等。

[遏止 遏制] “遏止”,对象多是战争、暴动、洪流等来势凶猛而突然发生的重大事件。“遏制”,压抑控制,使不发作,对象多是自己的情绪,有时也指敌人或某种力量。

[尔后 而后] “尔后”,着重指从此以后,常作句首状语。“而后”,着重于然后,在某事之后,在句中作状语。

[反应 反映] “反应”,多指由外界刺激(包括言论、事物或纯粹是物理刺激)而引起的主体相应活动,带有某种“被动”色彩。“反映”,则指主体把客观存在的情况(包括言论、意见或某种带有规律性的东西)原封不动地表现出来。附录五┃常见易混词辨析 [分辨 分辩] “分辨”,着重在区分、辨明差别。“分辩”,着重在解释清楚理由。

[富余 富裕] “富余”,动词,指把东西剩下来。“富裕”,多用作形容词,指财物富足充裕。

[抚养 扶养] “抚养”,兼指保护、教养和供养,一般说来,指长辈对子女或晚辈的保护和教养。“扶养”,帮助,扶助养活,一般用于平辈之间。

[肤浅 浮浅] “肤浅”,局限于表面,常指学识浅薄,理解不深不透等。“浮浅”,着重于浮在表面,指认识浅薄,不扎实。附录五┃常见易混词辨析 [分子 份子] “分子”,属于某一阶级、阶层、集团或具有某种特征的人,如:知识分子、积极分子。“份子”,合伙送礼时各人分摊的钱,如:凑份子。

[竿子 杆子] “竿子”,竹竿,截取竹子的主干而成,如:钓竿、百尺竿头等。“杆子”,有一定用处的细长木头或类似的东西,如:电线杆子。

[化装 化妆] “化装”,本指演员修饰外貌,使变得像所扮演的角色,也指从容貌、衣着等方面假扮成另一种人,目的在于欺骗对方,如:他不断化装,敌人无法发觉。“化妆”,专指用脂粉等修饰容貌,使美丽,有时用于比喻美化。

[坚苦 艰苦] “坚苦”,指坚忍刻苦,常形容工作精神和工作作风。“艰苦”,是艰难困苦的意思,常用来描述条件较差的客观情况。附录五┃常见易混词辨析 [截止 截至] “截止”,(到一定时期)停止,如:报名已截止。“截至”,截止到(某个时期),如:截至8月中旬。

[界限 界线] “界限”,着重于不同事物的分界,意义较抽象。“界线”,着重于两个地区的分界线,意义较具体。

[及时 即时] “及时”,①正赶上时候,如:及时雨;②不拖延,如:及时解决问题。“即时”,立即,如:即时投入战斗。

[交待 交代] “交待”,完结(指结局不如意的,含诙谐意)。如:要是飞机出了事,这条命也就交待了。“交代”,移交,嘱咐。如:交代工作。附录五┃常见易混词辨析 [利害 厉害] “利害”,利益和损害,如:这是利害攸关的事。“厉害”,难以对付和忍受;剧烈;凶猛。如:天热得厉害。

[年轻 年青] “年轻”,表达的意义范围是相对的,用于两个人的年龄比较,在比较中,可以说六十岁的人比七十岁的人年轻。“年青”,指年龄相当于青年人这个阶段,并只能用于青年。从语法角度看,“年青”一般作定语,而“年轻”可作定语,也可作谓语。

[品味 品位] “品味”,动词,品尝、欣赏的意思。“品位”,名词,指矿石中有用元素或有用矿物含量的百分率,百分率越大,品位越高,现引申为人或事物的品质、水平。

[启用 起用] “启用”,多指设备、设施的开始使用,陈述对象一般是某类事物。“起用”,多指退职、免职人员的任用,支配对象一般是某类人物。附录五┃常见易混词辨析 [清净 清静] “清净”,没有事物打扰,如:耳根清净。“清静”,安静,不嘈杂,如:环境清静。

[启事 启示] “启事”,公开声明某事的文字,名词,如:征稿启事。“启示”,启发,既作动词,也作名词,如:文章给人很大的启示。(这里用作名词)

[情景 情境] “情景”,指具体场合的景象,对象多是感人场面、动人景色等。“情境”指境地、境况,如:欢乐陶醉的情境。

[权利 权力] “权利”,公民或法人依法行使的权力和享受的利益(跟义务相对),对象指公民、法人,也指国家、企事业单位等。“权力”指职责范围内的支配力量。附录五┃常见易混词辨析 [声明 申明] “声明”,①表示态度或说明立场,如:声明立场;②声明的文告,如:发表声明。“申明”,郑重说明,如:申明理由。

[统率 统帅] “统率”,统辖率领,动词,如:统率三军。“统帅”,统领武装力量的最高领导人,名词,如:三军统帅。

[统治 统制] “统治”,凭借政权来控制、管理国家或地区,如:封建统治。“统制”,统一控制,如:统制军用物资。

[违反 违犯] “违反”,指对劳动纪律、规章制度等的违背,程度较轻。“违犯”,指对宪法、刑法、社会秩序等的不遵守,程度较重。附录五┃常见易混词辨析 [污辱 侮辱] “污辱”,指玷污,可指当面的,也指背后的。“侮辱”,指用欺辱、轻慢的言行使人蒙受耻辱,一般是当面的。

[委曲 委屈] “委曲”,事情的底细和原委,如:告知委曲。“委屈”,受到不应该有的指责或待遇,心里难过,如:受委屈。

[消失 消逝 消释] “消失”,表示从存在到不存在,强调过程。“消逝”,包含一个事物随时间的流逝而不复存在的意思,强调结果。“消失”在变化中历时较短,而“消逝”变化时间可长可短,还要注意形容时间、声音、云雾等失去,要用“消逝”。“消释”多用于疑虑、嫌隙、痛苦等消失、解除,它还有消融的意思。附录五┃常见易混词辨析 [形式 形势] “形式”,事物的形状、结构等,如:内容和形式。“形势”,事物的发展趋势,如:国际形势。

[学力 学历] “学力”,在学习上达到的程度,如:同等学力。“学历”,学习的经历,指曾在哪些学校肄业或毕业,如:大学本科学历。

[一齐 一起] “一齐”,副词,指同时,如:一齐动手,一齐研究。“一起”,副词,多指在同一处所或同一时间,如:在一起工作。

[纵容 怂恿] “纵容”,指对别人干坏事故意不管,只用于贬义。“怂恿”,指使、撺掇别人干某事,有时不带贬义。附录五┃常见易混词辨析 [制订 制定] “制订”,创制拟定,重在“订”,用于一般的具体事项,如:制订工作计划。“制定”,定出(法律、规程、政策等),重在“定”,用于有关全局的重大问题,如:制定宪法。

[中止 终止] “中止”,做事中途停止,如:刚做了一半就中止。“终止”,结束,停止,如:演奏终止。

[征候 症候] “征候”,发生某种情况的迹象,“征”指迹象,如:病人有好转的征候。“症候”,病症,病状,如:感冒后有发烧、咳嗽的症候。

[自愿 志愿] “自愿”,指没有丝毫勉强,不是被迫,而是自己愿意。“志愿”,指志向和愿望,也指出于自愿。

附录五┃常见易混词辨析附录六 常见易混近义成语辨析附录六┃常见易混近义成语辨析 某些成语意义比较接近,中考中有些题目要求辨析其意义或用法上的差异。如果不能明辨其差异,自然就难以选出正确答案,备考时必须注意。下面列举部分重要的易混成语。 [安之若素 随遇而安] 均能表示对任何遭遇都能安然处之。前者多指处于困境,仍能跟往常一样(素:平日、往常);后者强调能适应任何环境。如:水在流淌时是不择道路的,树在风中摇摆时是自在的,它们都懂得随遇而安的道理,所以它们是快乐的。 [半斤八两 伯仲之间] 八两即半斤(旧制一斤等于十六两),一个半斤,一个八两,强调水平相当,通常比喻彼此不分上下,多用于贬义。伯仲,古时兄弟排行的次序,分别指老大、老二,比喻二者相当,不分上下。

[本末倒置 舍本逐末] 都有“主次关系处理不当”的意思。但前者强调把主次关系弄颠倒了;后者重在强调丢掉主要的,追求次要的。如:作文训练中忽略语言训练而大谈审题或技巧,这是舍本逐末的做法。附录六┃常见易混近义成语辨析 [病入膏肓 不可救药] 都表病情严重,无法医治。前者偏重于“病”,比喻病情严重到了不可挽救的地步;后者偏重于“救”,强调无法挽救。如:多年的教育经验告诉我们,真正的教育者手下没有不可救药的孩子。

[捕风捉影 无中生有] 都含“凭空捏造”之意。前者偏重于没有事实根据;后者偏重于“本来没有”,语气也较重。如:有关我国有可能今年年底开征奢侈品消费税的说法,是无中生有的事。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不刊之论 不易之论] 都有“不能改变”之意。前者强调不可磨灭,不可更改(刊:消除,修改);后者重在强调论断正确,不可改变。如:在遵守了眼下比较合乎理智的规则之后,我们是否就应当奉之为不刊之论呢?不是,因为时代是不断发展的,当规则不合乎真理的时候,制定新的规则将不可避免。

[不胫而走 不翼而飞] 前者多形容消息、言论传播得迅速;后者多形容东西突然消失。如:前天,市民江某进超市购完物品后,发现自己放在存包柜里的东西不翼而飞。警方提醒,节前类似案件较多,购物市民需加强防范。附录六┃常见易混近义成语辨析 [饱经沧桑 饱经风霜] 二者都指阅历深。但前者侧重于经历许多世事变化;后者则侧重于经历长期困苦生活的磨炼。如:她那恬淡的面孔上,满刻着饱经沧桑的皱纹。

[不堪设想 不可思议] 二者都有“不能想象”之意。但前者适用于严重的、不良的后果;后者一般适用于奇妙深奥的、不可理解的事情或道理。如:古埃及人建造金字塔时所运用的高超技艺,至今仍让人觉得不可思议。附录六┃常见易混近义成语辨析 [参差不齐 良莠不齐] 二者都指“不整齐”。用于人,前者指水平不一,后者指好人、坏人本质有别;用于物,前者指高低、长短、大小不一,后者指好的坏的混在一起。如:改革开放初期,在某些方面出现一些良莠不齐的现象是在所难免的。

[如虎添翼 为虎添翼] 前者指使强的更强,一般用于人,带褒义;后者则比喻给恶人做帮凶,助长恶人的势力,带贬义。如:第二次世界大战前,帝国主义者不但不制止希特勒发动侵略战争,反而为虎添翼,给了他许多帮助。附录六┃常见易混近义成语辨析 [另眼相看 刮目相看] 二者都有“特别看待”之意。但前者作横向比较,表示对某个人用不同于一般的眼光看待;后者作纵向比较,表示去掉老印象,用新眼光看待。如:小红这丫头竟敢只身斗小偷,不能不让我对她刮目相看。

[变化无常 变化多端] 前者侧重于变化没有规律,常用于天气、性情等;后者形容善变,变化方式多,常用于手段、方法等。附录六┃常见易混近义成语辨析 [风言风语 流言蜚语] 都表示没有根据的话。前者多指无意,传说者多出于无知、怀疑或猜测;后者多指有意,传说者往往出于某种险恶用心。

[耸人听闻 骇人听闻] 都含有“使人吃惊”的意思。但其区别在于,用“耸人听闻”时,所说的是故意夸大了的事,甚至未必是事实,说者的目的就是要使人震惊;用“骇人听闻”时,说明发生的事是事实,指惊人的、卑劣的坏事。附录六┃常见易混近义成语辨析 [挥金如土 一掷千金] 都形容极度挥霍。前者偏重于对钱财的轻视;后者偏重于一次花费之多。

[恋恋不舍 流连忘返] 都有舍不得离开的意思。前者语义范围广,可指一切所留恋的人、事、景等;后者则偏重对景物的留恋。

[安分守己 循规蹈矩] 都有“规矩老实”的意思。前者偏重于守本分,不胡来;后者偏重于拘泥于成规,不敢稍做变通。附录六┃常见易混近义成语辨析 [包办代替 越俎代庖] 都有“包办”之意。前者重在“包办”;后者重在“超越权限”。

[标新立异 独树一帜] 都有“自成一套,提出的主张与众不同”的意思。前者偏重于显示差异;后者偏重于创造出独特的风格或另外开创局面,多含褒义。

[博闻强识 见多识广] 都含有“见识广”的意思。前者偏重于见闻广博,记忆力强,多用于书面语;后者偏重于阅历多,多用于口语。附录六┃常见易混近义成语辨析 [大公无私 铁面无私] 都表示没有私心。前者表示一心为公;后者指不畏权势,不讲私情。

[得寸进尺 得陇望蜀] 都比喻贪得无厌,不知满足。前者侧重逐步紧逼,要求越来越高;后者强调的是得到这个,还想那个。

[阿谀逢迎 趋炎附势] 都有“巴结奉承”之意。前者指用好听的话讨好人;后者比喻投靠依附有权势的人(炎、势:比喻权势)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [耳闻目睹 耳濡目染] 都有“耳朵听到、眼睛看到”的意思。前者强调亲自听到、看到,受没受到影响则不管;后者强调经常听到、看到,并不知不觉受到深刻的影响(濡:沾湿、润泽;染:沾染)。

[防患未然 未雨绸缪] 都表示事前做好准备。前者重在预防;后者重在准备。

[孤注一掷 破釜沉舟] 都有“最后拼一下以求胜利”的意思。前者偏重于尽所有力量做最后的一次冒险(注:赌博时押上的钱),多含贬义;后者偏重于下决心决一胜负,多含褒义。附录六┃常见易混近义成语辨析 [固执己见 一意孤行] 都有“坚持自己的意思”之意。前者的侧重点在坚持自己的意见;后者的侧重点在坚持自己的行为。

[厚颜无耻 恬不知耻] 都形容不知羞耻,常可通用。前者偏重在脸皮厚;后者偏重在做了坏事仍满不在乎(恬:满不在乎;坦然)。

[回味无穷 耐人寻味] 都形容意味深长。前者只限于事后回忆,在回忆中体会到意趣很深;后者不仅指事后,也可以指当时。附录六┃常见易混近义成语辨析 [巧夺天工 鬼斧神工] 都指技艺高超巧妙。但前者侧重于人工;后者侧重于天然。

[谈笑风生 谈笑自若] 都有“谈话时有说有笑”的意思。前者表示谈话时兴致勃勃,气氛活跃,多用于形容平时谈话;后者表示不改常态,多用于形容紧张或危急的情况下的谈笑。

[义不容辞 责无旁贷] 都含有“应该承担,不能推辞”的意思。前者偏重于道义上不允许推托;后者偏重于责任上不可推卸(贷:推卸)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [每况愈下 江河日下] 都有“越来越坏”的意思。前者偏重于笼统地表示情况越来越坏(愈:越,更加);后者偏重于指情况一天天坏下去。

[瑕不掩瑜 瑕瑜互见] 都表示同时具有优点和缺点。前者是“缺点遮不住优点”,偏重于优点;后者比喻有优点也有缺点,优缺点没有主次之分。这两个成语不能通用。

[销声匿迹 偃旗息鼓] 前者多形容不公开露面,或故意隐藏自己的踪迹;后者多用于中止正在进行的事情。附录六┃常见易混近义成语辨析 [斑驳陆离 光怪陆离] 适用对象有区别。前者只指具体东西的色彩;后者除形容色彩外,还可以用于形容形状怪异以及社会现象。

[触目皆是 比比皆是] 前者着眼于视觉,满眼都是;后者着眼于空间,到处都是。

[置若罔闻 置之度外] 前者指对批评、劝告、请求、抗议等不予理睬;后者指把生死、荣辱、安危、苦乐等放在个人考虑之外。附录六┃常见易混近义成语辨析 [一挥而就 一气呵成] 前者形容书法、绘画或写作熟练敏捷;后者形容文章的气势首尾贯通,还可以用来比喻做事时不间断、不松懈。

[闻风而逃 闻风丧胆] 都含有“听到一点风声就害怕”的意思。“而逃”偏重在吓得连忙逃跑;“丧胆”重在吓破了胆,丧失了勇气。

[恰到好处 恰如其分] 都表示做事、说话达到适当的程度,常可通用。前者偏重恰巧达到最好的地步;后者偏重说话办事十分恰当合适,正合分寸。附录六┃常见易混近义成语辨析 [目不暇接 应接不暇] “目不暇接”形容吸引人的东西很多,看不过来;“应接不暇”原指景物很多,顾不上观赏,后形容太繁忙,应付不过来。都形容东西很多,看不过来,但“应接不暇”有被动接受、应付的意思,“目不暇接”则是主动地去看,只是忙不过来。

[美不胜收 琳琅满目] 都形容美好的事物很多。前者偏重在来不及看,来不及一一欣赏;后者偏重在满眼都是。再就是前者强调的是“美”多,后者强调的是珍贵的东西多(多指精美物品很多)。附录六┃常见易混近义成语辨析 [爱财如命 一毛不拔] 都形容极其吝啬。前者偏重于性格上的吝啬,语意重;后者偏重于行为上的自私吝啬,语意轻一些。

[爱憎分明 泾渭分明] 都有“界限清楚”的意思。前者专指思 想感情的爱与恨;后者多指人或事的好坏显然不同,界限清楚,是非分明。

[按部就班 循序渐进] 都有“遵循一定的次序”的意思。前者强调按一定步骤和规矩进行;后者强调逐渐深入或提高。附录六┃常见易混近义成语辨析 [暗箭伤人 含沙射影] 都比喻暗中诽谤、攻击或陷害别人,但使用的手段有差别。前者使用的手段包括语言、行动,比“含沙射影”重;后者的手段只是语言,并有影射某人某事的意思。

[八面玲珑 面面俱到] 都有“对各方面应付得周到”的意思,有时可通用。前者多含贬义,偏重于处事手腕圆滑;后者是中性词,偏重于应付得十分周到。附录六┃常见易混近义成语辨析 [百依百顺 唯命是从] 都有“对方怎么说,就怎么做”的意思。前者含有由于爱而表现出来的顺从,既可用于亲密的人际关系,如妻子对丈夫,也可用于带有一定强制性的非亲密的人际关系,如奴仆对主子;后者强调绝对服从对方的命令,只用于强制性的下对上的人际关系方面,其语义程度较重,语义范围不如“百依百顺”宽,含有贬义。

[半途而废 浅尝辄止] 都有“中途停止”之意。前者偏重在“半”,中途停止,有惋惜之意;后者偏重在“浅”,不深入。附录六┃常见易混近义成语辨析 [抱残守缺 故步自封 墨守成规] 都有“因循守旧”的意思。“抱残守缺”偏重在不肯革新,不肯接受新事物;“故步自封”偏重在停顿,不肯上进,不求进取;“墨守成规”偏重在按规矩办事。

[别具一格 别开生面] 都有“与众不同,给人一种新的印象、新的感觉”的意思。前者偏重在“格”,表示风格、样子与众不同,一般用于文艺创作和某些事物;后者偏重在“生面”,表示新的局面或形式,适用范围较广。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不闻不问 漠不关心] 都有“冷漠,不关心”之意。前者重在行动;后者重在态度。

[陈词滥调 老生常谈] 都指讲听厌的话。前者谈的内容既陈旧,又不切合实际(滥:不切实际),含贬义;后者谈的虽是老话,但不一定没有现实意义,属中性词。

[唇齿相依 唇亡齿寒] 都比喻关系密切,互相依存。前者强调相互依存;后者强调利害与共,一方遭难,另一方也跟着遭难。附录六┃常见易混近义成语辨析 [大庭广众 众目睽睽] 都可以表示有许多人的场合。前者指聚集了很多人的公开场合;后者指很多人注目的场合(睽睽:睁大眼睛注视的样子)。

[改过自新 痛改前非] 都有“改正错误”的意思。前者偏重未来,强调重新做人;后者偏重过去,强调改正错误的程度。

[苟且偷安 得过且过] 都形容只图眼前,不顾将来。前者偏重贪图眼前安逸(苟且:敷衍马虎,得过且过;偷安:只求眼下过得去);后者偏重胸无大志,工作马虎,不负责任。附录六┃常见易混近义成语辨析 [截然不同 天壤之别] 前者形容两者界限分明,后者形容两者差别非常之大。

[活灵活现 栩栩如生 惟妙惟肖] “活灵活现”形容描述或模仿的人或事物生动逼真,不存在的东西好像真的存在一样。“栩栩如生”形容文学、艺术作品对人和其他生物的形象表现得非常逼真,好像活的一样;“惟妙惟肖”形容刻画或描摹得非常逼真,好像真的一样。

[等量齐观 一视同仁] 前者意为不管事物间的差异同等看待,这是一种错误的态度;后者意为对不应视作有差别的人和事不分厚薄,同等看待,这是一种正确的态度。附录六┃常见易混近义成语辨析 [司空见惯 习以为常] 前者表示对某种稀奇的事物因经常看到而感到不足为奇;后者指某种事情经常去做或某种现象经常看到,就成了常规或习惯,觉得很平常了。前者强调因经常见而感到不稀奇,后者常用于强调因经常做而形成了习惯。两者在对某种现象或事情感到平常这点上有相通之处,但“司空见惯”涉及的对象多为确实稀奇的现象或事物,“习以为常”多为生活中不应出现的现象或事物。

[锦上添花 雪中送炭 如虎添翼] “锦上添花”意为好上加好;“雪中送炭”比喻在别人急需的时候给以帮助。常言“与其锦上添花,不如雪中送炭”。“如虎添翼”比喻强者得到了有力的帮助而更加强大。附录六┃常见易混近义成语辨析 [分崩离析 土崩瓦解] 前者形容国家或集团分裂瓦解,不可收拾;后者比喻完全崩溃,不可收拾,好像土的崩塌、瓦的分解一样。

[源源不断 络绎不绝] 前者形容物资供应连续不断;后者形容来往的人或车马连续不断。

[相得益彰 相映成趣] 前者意为两者相互配合协助,双方的优点和长处就更能显现出来;后者意为互相对照映衬着就显得更有趣味。前者强调相互作用后两者都更好,后者强调相互作用后的整体效果。附录六┃常见易混近义成语辨析 [漠不关心 漫不经心] 前者形容对人或事物冷淡,不关心;后者指精力不集中,随随便便,不放在心上。前者强调态度冷漠、不关心;后者强调精力分散、不用心。

[鱼目混珠 鱼龙混杂] 前者指鱼眼睛掺杂在珍珠里面,比喻以假乱真;后者比喻坏人好人混杂在一起,成分复杂。

[息息相关 休戚相关] 前者意为呼吸时进出的气息相互关联,形容关系或联系非常密切;后者形容关系密切,利害相关。前者涉及的双方不存在利益上的关系,但存在相互影响、相互制约的关系;后者涉及的双方都有各自的利害福祸,存在着“一损俱损,一荣俱荣”的关系。附录六┃常见易混近义成语辨析 [一蹴而就 一举成功] 前者本意为踏一步就成功,形容轻而易举;后者意为一次就成功,形容事情进展顺利。

[不以为然 不以为意] 前者意为不认为对,不赞同;后者意为不需介意,表示轻视,不放在心上。

[不知所云 不知所以] 前者形容说话颠三倒四、语言混乱,令人莫名其妙;后者意为不知道为什么会如此。前者指说话人说不清楚;后者(如用于听话)指听话人自己听不清楚。附录六┃常见易混近义成语辨析 [不由自主 情不自禁] 前者意为由不得自己做主,指自己无法控制住自己;后者指感情自然流露而无法控制自己。

[刻不容缓 迫不及待] 这两个成语都形容“紧迫”。“刻不容缓”重在不许拖延,多指情势紧迫;“迫不及待”重在不及等待,指心情迫切。

[寥寥可数 屈指可数] 这两个成语都形容数目很少。“寥寥可数”多形容某一方的“人”少,或者某种可数的“物”少,但不能形容具体的“日子”少;“屈指可数”可以形容具体的“人”“物”少,也可形容具体的“日子”少。值得注意的是,握在手里的或出现在眼前的“物”形容其量少,一般用“寥寥可数”,或用“寥寥无几”,不用“屈指可数”。附录六┃常见易混近义成语辨析 [流言蜚语 无稽之谈] 二者都指毫无根据的话。“流言蜚语”多指险恶的、诬蔑的、挑拨性的、无中生有的话,常跟“制造”“散布”等动词搭配,“流言蜚语”者往往出自险恶用心,躲在背后,不出头露面。“无稽之谈”多指荒唐的、怪诞的、无可查考的、经不起检验的话,它往往出自迷信、愚昧无知或别有用心,发表者有时可以露面。

[无微不至 无所不至] 都含有“没有一处不到”的意思。前者形容处事待人细致周到,体贴入微,含褒义;后者多指什么事都干得出来,含贬义。附录六┃常见易混近义成语辨析 [望尘莫及 鞭长莫及] “望尘莫及”本指望见前面人马扬起的尘土而追赶不上,后多用来比喻远远落在后面,相差甚远。“鞭长莫及”原意是鞭子虽长,不能打在马腹上,比喻力量达不到。前者意为“有差距,赶不上”;后者意为“能力有限,管不着”。

附录六┃常见易混近义成语辨析

同课章节目录

- 第一单元

- 1 家

- 2 *石缝间的生命

- 3废墟的召唤

- 4 *更浩瀚的海洋

- 第二单元

- 5 词两首

- 6 再别康桥

- 7 *这是四点零八分的北京

- 8 *外国诗两首

- 第三单元

- 9 《家》的序和跋

- 10 读《堂吉诃德》

- 11 *永远新生

- 12 *科学与艺术

- 第四单元

- 13 故乡

- 14 *小男孩

- 15 百合花

- 16 *奥伊达的理想

- 第五单元

- 17 笑

- 18 南州六月荔枝丹

- 19 *善待家园

- 20 *龙永图趣说WTO

- 第六单元

- 21 古文二则

- 22 与朱元思书

- 23 *送东阳马生序

- 24 *与妻书

- 25 诗词六首

- 第七单元

- 26 《庄子》二则

- 27 *周公诫子

- 28 出师表

- 29 *答司马谏议书

- 30 诗词五首