第一章 物质及其变化(含解析)——2023-2024学年高一化学人教版(2019)必修第一册大单元复习学案

文档属性

| 名称 | 第一章 物质及其变化(含解析)——2023-2024学年高一化学人教版(2019)必修第一册大单元复习学案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 551.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 17:55:24 | ||

图片预览

文档简介

第一章 物质及其变化

一、大单元思维知识整合

物质的分类及其转化

一、物质的分类

(一)分类方法

同素异形体:由同一种元素形成的几种(物理)性质不同的单质。

碳的同素异形体:金刚石、石墨、C60;

注:同素异形体物理性质不同,化学性质相同

同素异形体之间的转化属于化学变化

分类法:交叉分类法和树状分类法

酸性氧化物:能与碱反应生成盐和水的氧化物(大多数非金属氧化物都是酸性氧化物)

注:酸性氧化物不一定是金属氧化物,如

非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如不成盐氧化物

碱性氧化物:能与酸反应生成盐和水的氧化物(大多数金属氧化物都是碱性氧化物)

注:碱性氧化物一定是金属氧化物

金属氧化物不一定是碱性氧化物

分散系及其分类

分散系:一种(或多种)物质分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物

分散系的组成:分散质和分散剂

分散系的分类:(本质区别:分散质粒子直径的大小)

溶液:分散质粒子直径<1nm

胶体:分散质粒子直径为1-100nm

浊液:分散质粒子直径>100nm

胶体的分类:根据分散剂的不同可分为气溶胶、液溶胶和固溶胶

胶体的制备(氢氧化铁胶体的制备)

步骤:在沸水中滴入5-6滴FeCl3溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,即可得Fe(OH)3胶体。

胶体的性质

丁达尔效应——用于区分胶体和溶液

电泳

聚沉:加电解质溶液或者加热都会使胶体聚沉

常见的胶体

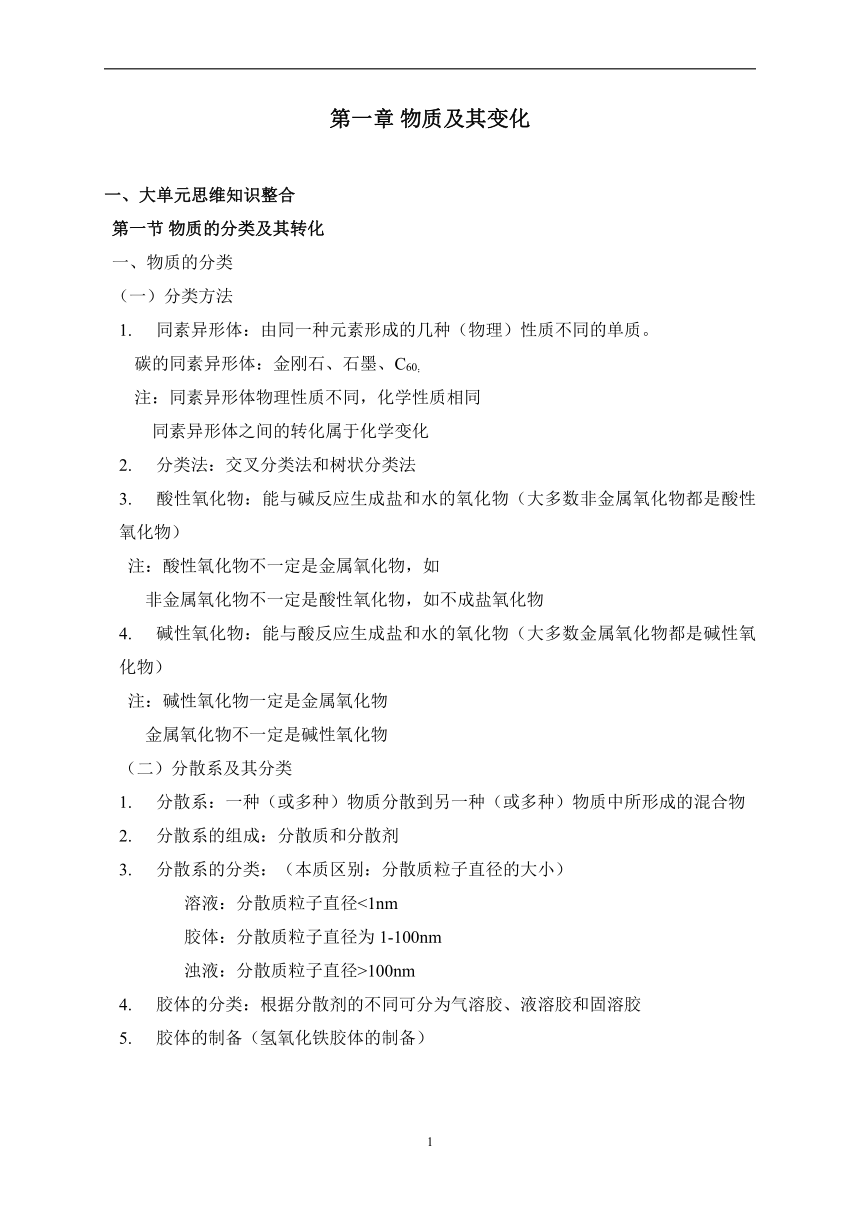

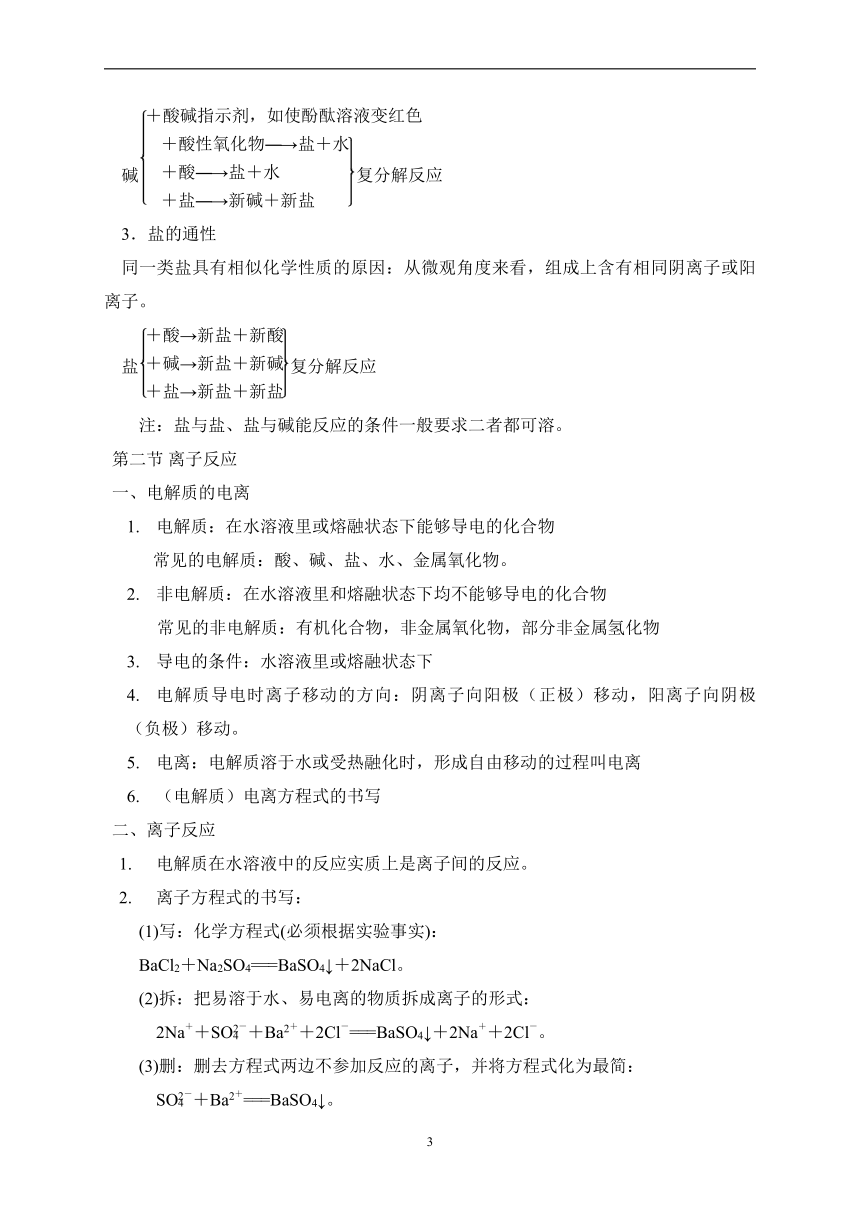

溶液、胶体和浊液的比较

分散系 溶液 胶体 浊液

分散质粒子种类 分子、离子 大量分子聚集体或大分子 大量分子聚集体

分散质粒子直径 小于1nm 1-100nm 大于100nm

外部特征 均一、稳定、透明 较均一、较稳定 不均一、不稳定

能否透过滤纸 能 能 不能

能否透过半透膜 能 不能 不能

二、物质的转化

1.酸的通性

酸具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,不同的酸溶液中都含有H+。

酸

2.碱的通性

碱具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,不同的碱溶液中都含有OH-。

碱

3.盐的通性

同一类盐具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,组成上含有相同阴离子或阳离子。

盐复分解反应

注:盐与盐、盐与碱能反应的条件一般要求二者都可溶。

离子反应

电解质的电离

电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物

常见的电解质:酸、碱、盐、水、金属氧化物。

非电解质:在水溶液里和熔融状态下均不能够导电的化合物

常见的非电解质:有机化合物,非金属氧化物,部分非金属氢化物

导电的条件:水溶液里或熔融状态下

电解质导电时离子移动的方向:阴离子向阳极(正极)移动,阳离子向阴极(负极)移动。

电离:电解质溶于水或受热融化时,形成自由移动的过程叫电离

(电解质)电离方程式的书写

离子反应

电解质在水溶液中的反应实质上是离子间的反应。

离子方程式的书写:

(1)写:化学方程式(必须根据实验事实):

BaCl2+Na2SO4===BaSO4↓+2NaCl。

(2)拆:把易溶于水、易电离的物质拆成离子的形式:

2Na++SO+Ba2++2Cl-===BaSO4↓+2Na++2Cl-。

(3)删:删去方程式两边不参加反应的离子,并将方程式化为最简:

SO+Ba2+===BaSO4↓。

(4)查:检查方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等以及反应条件、沉淀符号、气体符号等。

3.离子方程式中的“拆”与“不拆”

(1)可拆:强酸、强碱、可溶盐等可拆。

(2)不拆:弱酸、弱碱、氧化物、单质、水、气体、沉淀等不拆。

(3)在溶液中的NaHSO4应拆写成Na+H+和SO42-,NaHCO3应拆写成Na+和HCO3-。

(4)对微溶物,如Ca(OH)2,如果是反应物且为澄清石灰水,应拆成Ca2+和OH-的形式,如果是生成物或是石灰乳等,则保留化学式Ca(OH)2。

4 离子方程式不仅可以表示某个具体的化学反应,还可以表示同一类型的离子反应

离子方程式的判断

(1)看离子反应是否符合客观事实,不可主观臆造产物及反应。如铁与稀硫酸的反应不能写成2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑,应写成Fe+2H+===Fe2++H2↑。

(2)看各物质的化学式拆写是否正确。如石灰石与稀盐酸的反应不能写成

CO+2H+===H2O+CO2↑,应写成CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑。注意:微溶物在生成物中当成沉淀,不拆写,若为反应物且为澄清溶液则拆成离子,如Ca(OH)2。

(3)看是否漏写参加反应的离子。如硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液的反应,离子方程式不能写成SO+Ba2+===BaSO4↓,应写成Cu2++SO+Ba2++2OH-===Cu(OH)2↓+BaSO4↓。

(4)看原子和电荷是否守恒。如Cu与AgNO3溶液反应的离子方程式不能写成

Cu+Ag+===Cu2++Ag,而应写成Cu+2Ag+===Cu2++2Ag。

(5)看反应物或生成物的配比是否正确。如稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应不能写成

H++OH-+SO+Ba2+===BaSO4↓+H2O,

应写成2H++2OH-+SO+Ba2+===BaSO4↓+2H2O。

离子共存

“三看”突破溶液中离子能否大量共存问题

(1)看要求

是“能大量共存”还是“不能大量共存”;是“一定大量共存”还是“可能大量共存”。

(2)看条件

题干是否有隐含条件:①“无色透明”溶液不存在有色离子,例如:Cu2+(蓝色)、Fe3+(棕黄色)、Fe2+(浅绿色)、MnO(紫红色);②酸性溶液不能大量存在与H+反应的离子;③碱性溶液不能大量存在与OH-反应的离子。

(3)看反应(能反应的不能共存)

能否生成难溶物或络合物。如Mg2+与OH-,Ca2+与CO、SO都不能大量共存;

能否生成水。如在酸性溶液中OH-不能大量共存,在碱性溶液中H+不能大量共存;

能否生成挥发性物质。如H+与CO、HCO、S2-等不能大量共存。

能否发生氧化还原反应

氧化还原反应

概念:氧化反应和还原反应在一个反应中同时发生的反应

主要特征:反应前后元素化合价发生变化

本质:反应过程中一定存在电子的转移(电子得失或共用电子对)

(1)还原剂:化合价升高→失去电子→发生氧化反应(被氧化)→生成氧化产物。

(2)氧化剂:化合价降低→得到电子→发生还原反应(被还原)→生成还原产物。

巧记:“升失氧,降得还,剂相反”。

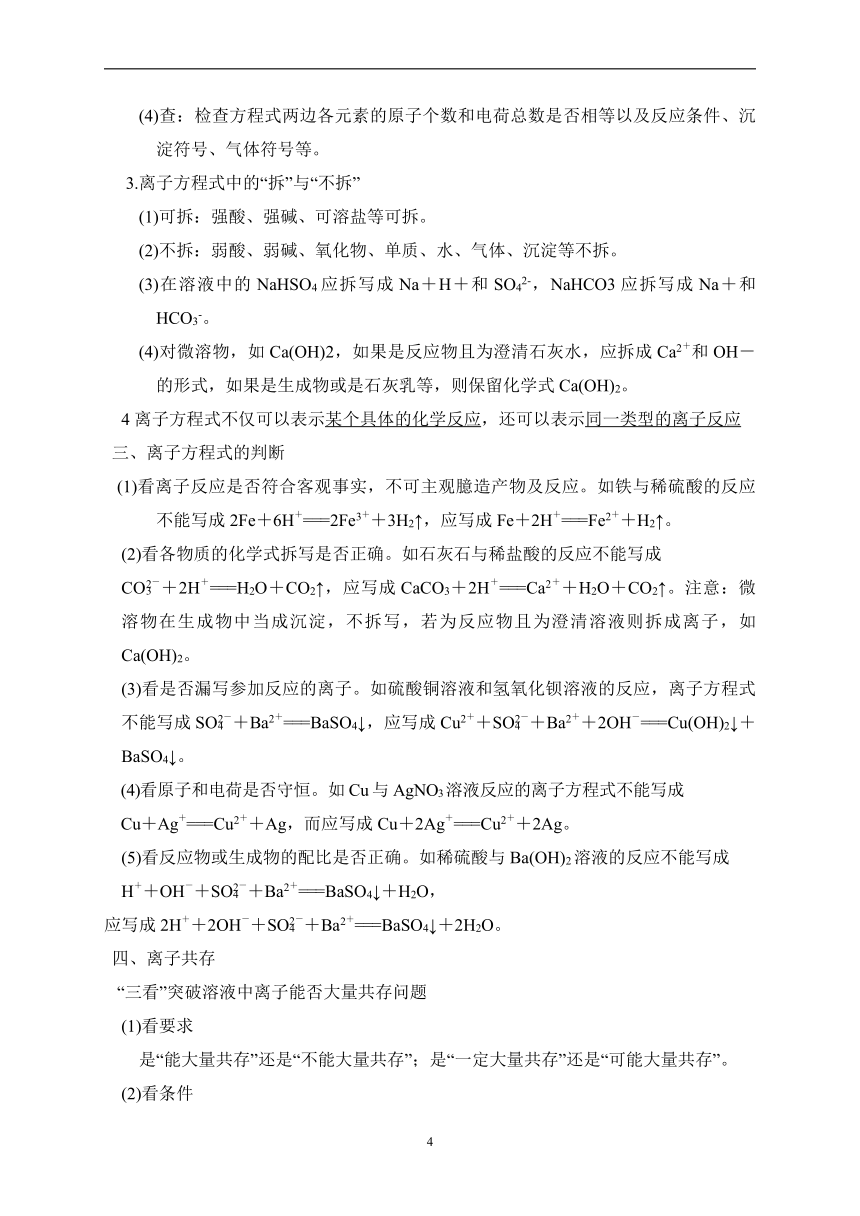

双线桥法

表示反应前后同一元素由反应物转化为生成物时电子转移的情况。

①箭头、箭尾必须对应化合价变化的同种元素的原子;

②必须注明“得到”或“失去”;

③电子转移数用a×be-形式表示,a表示发生氧化反应或还原反应的原子个数,b表示每个原子得到或失去的电子数,当a=1或b=1时,要省略;

④被还原的物质和被氧化的物质得失电子数守恒。

单线桥法

表示反应过程中不同元素原子间的电子转移情况。

(2)注意事项

①不需要标明“得到”或“失去”,只标明电子转移数目;

②要用箭头标明电子转移的方向;

③箭头由反应物中失电子元素原子指向得电子元素原子。

6.氧化性和还原性的判断

氧化性:氧化剂>氧化产物

还原性:还原剂>还原产物

二、大单元综合试题训练

1.羟基氧化铝是一种“纳米材料”,粒子直径为1~100 nm。若将其均匀地分散到蒸馏水中,会形成某一分散系,下列对该分散系的描述中正确的是( )

①是溶液

②是胶体

③能产生丁达尔效应

④能通过滤纸

⑤不能通过滤纸

⑥静置后,会析出沉淀

A.①④⑥ B.②③④ C.②③⑤ D.①③④⑥

2.一定条件下,下列各组离子一定能大量共存的是( )

A.常温pH<7的溶液:

B.含有大量的溶液中:

C.遇酚酞试剂变红的溶液:

D.含有大量的溶液中:

3.有三种溶液分别标记为①、②、③,在溶液中加入①时有白色沉淀产生,再加入②时白色沉淀全部溶解同时产生气泡,最后加入③时又产生白色沉淀。设每次加入的反应物都能完全反应,则上述①、②、③所代表的溶液可能是( )

选项 ① ② ③

A 溶液 溶液 溶液

B 溶液 溶液 溶液

C 溶液 溶液 溶液

D 溶液 溶液 溶液

A.A B.B C.C D.D

4.在常温下,发生下列几种反应:

①,

②,

③。

根据上述反应,判断下列结论中错误的是( )

A.溶液中可发生反应:

B.Z元素在反应①③中均被氧化

C.氧化性由强到弱的顺序为

D.反应①中,是的还原产物

5.有一包白色固体粉末,其中可能含有中的一种或几种,现做以下实验(所加试剂均足量):

则下列说法正确的是( )

A.原粉末中一定有

B.KCl是否存在无法确定

C.白色沉淀乙可能是AgCl和的混合物

D.原粉末中一定没有,可能有KCl

6.某兴趣小组的同学向一定体积的溶液中逐滴加入稀硫酸,并测得混合溶液的导电能力随时间变化的曲线如图所示,该小组的同学关于如图的说法中错误的是( )

A.段溶液的导电能力不断减弱,说明生成的不是电解质

B.B处溶液的导电能力约为0,说明溶液中几乎没有自由移动的离子

C.段溶液的导电能力不断增大,主要是由于过量的电离出的离子导电

D.a时刻溶液与稀硫酸恰好完全中和

7.一种制备KOH的流程如图所示,下列关于该流程的说法中错误的是( )

A.该流程中可循环利用的物质有

B.该流程不涉及氧化还原反应

C.生石灰和熟石灰都能溶于稀盐酸,均属于碱性氧化物

D.由制备流程可知,该流程既含有化合反应,又含有分解反应

8.下列反应的离子方程式不正确的是( )

A.向沸水中滴加饱和溶液制备

B.用小苏打治疗胃酸过多:

C.溶液中加入足量锌粉:

D.向溶液中滴加稀硫酸:

9.离子交换法净化水的过程如下图所示。下列说法中错误的是( )

A.经过阳离子交换树脂后,水中阳离子的总数不变

B.水中的通过阴离子交换树脂后被除去

C.通过净化处理后,水的导电性降低

D.阴离子交换树脂填充段存在反应:

10.a、b、c、d是四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如表所示,由表中现象可推知a、b、c、d依次是( )

反应物 a+b c+d a+d a+c b+d

现象 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 无色气体

A. B.

C. D.

11.含碲(Te)元素的几种物质存在如图所示转化关系。

下列说法错误的是( )

A.反应①利用了的还原性

B.反应②中作氧化剂

C.反应③利用了的氧化性

D.转化为发生了氧化还原反应

12.根据所学知识,回答下列问题。

(1)有以下几种物质:

①固体

②

③酒精

④溶液

⑤碳酸钠溶液

⑥溶液

⑦

⑧固体

上述物质中,属于非电解质的是________(填序号,下同),属于电解质的是________,可以导电的是________。向上述⑤中逐滴加入⑥,写出发生反应的离子方程式:________________。

(2)通常为晶体,易溶于水。写出在熔融状态下的电离方程式:___________。在物质分类中属于_______(填字母)。

A.钠盐 B.含氧酸 C.酸式盐 D.氧化物

(3)某实验小组在对(1)中某些物质进行性质探究实验后,将废液收集得到了澄清的溶液,该澄清溶液中可能含有中的若干种,取该澄清溶液进行以下实验:

①用pH试纸检验,结果表明溶液呈强酸性,可以排除_______(填离子符号,下同)的存在。

②取出部分溶液于试管中,逐滴加入NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐变为碱性,继续滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成,则可证明_______的存在。

③取部分②中碱性溶液于试管中,滴加溶液,有白色沉淀生成,证明_______的存在,同时可以排除_______的存在。

④综上实验分析,该澄清溶液中肯定存在的离子是______________。

13.高锰酸盐具有强氧化性,常用于杀菌消毒。回答下列问题:

(1)已知是一种不稳定的物质,具有强氧化性,可发生反应:。

①配平该反应的离子方程式:____。

②该反应的实验现象为____。

③上述反应中,发生还原反应的粒子是____(写化学式),每消耗3个,反应转移电子的个数为____。

(2)已知某容器中发生了一个化学反应,反应过程中存在六种粒子。在反应过程中测得和的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。

①写出该反应的离子方程式:_____。

②该反应中,氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。

③若消耗11.9g,则生成氧气的质量为_____。

14.温室效应加剧导致全球各地出现极端天气,我国“十四五”规划中已明确提到“碳达峰”“碳中和”的目标,体现了大国担当。请回答下列问题。

(1)“碳达峰”“碳中和”中的“碳”指的是________(填名称)。

(2)我国科学家合成一种新型催化剂,催化二氧化碳与水反应生成甲烷和氧气,该反应的化学方程式为________,该反应中还原剂是________。

(3)陆地生态系统的土壤是二氧化碳、甲烷等温室气体的源与库。已知土壤胶体的胶粒带负电荷,具有选择吸附能力,在土壤里施用含氮量相同的下列肥料,肥效较差的是________(填字母)。

A. B. C. D.

(4)某化学兴趣小组的同学将燃烧的镁条插入盛满的集气瓶内,发现镁条继续燃烧,生成白色固体,并有黑色物质附着在集气瓶内壁,写出该反应的化学方程式,并用双线桥分析该反应中电子的转移情况:________________。

15.(1)写出制备氢氧化铁胶体的离子方程式:_________。

(2)二氧化氯是一种高效消毒剂,工业制备的反应为:

①氧化性:_____(填“<”或“>”)。

②在杀菌消毒过程中会产生副产物亚氯酸盐(),需将其转化为,下列试剂中可将转化为的是_________(填序号)。

a. b. c.KI d.

(3)汞单质及其化合物在工业生产和科学研究上有广泛用途,丹砂炼汞的反应原理包括以下两个反应:

反应Ⅰ:

反应Ⅱ:(未配平)

①反应Ⅰ中,还原产物是_______,反应中每生成1分子,转移电子的数目为______。

②配平反应Ⅱ并用双线桥法标出反应中电子转移的方向和数目:__________。

(4)亚氯酸钠()是一种高效的消毒剂和漂白剂。Mathieson法制备亚氯酸钠的流程如图:

①反应Ⅰ中,氧化剂与还原剂的分子数之比为______,反应Ⅱ中的氧化产物是________。

②与传统消毒剂比较,消毒效率是的______倍(产物视为,消毒效率指单位质量的该物质得到的电子数,结果精确到0.01)。

答案以及解析

1.答案:B

解析:胶体粒子直径为1~100 nm,已知羟基氧化铝粒子直径为1~100 nm,所以将羟基氧化铝均匀地分散到蒸馏水中,所形成的分散系为胶体。胶体属于介稳体系,比较稳定,一般不会沉淀,能产生丁达尔效应,能通过滤纸,故②③④正确。

2.答案:D

解析:A.常温下pH<7的溶液显酸性,在这样的溶液中不能大量共存;B.与都不能大量共存;C.遇酚酞变红的溶液显碱性,存在大量的与不能大量共存。

3.答案:A

解析:溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入溶液,和反应生成和,沉淀全部溶解,最后加入溶液,与反应生成白色沉淀,故A符合题意;溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入溶液,与反应生成和,沉淀全部溶解,最后加入KCl溶液,不能生成沉淀,故B不符合题意;溶液中加入KCl溶液不能生成沉淀,故C不符合题意;溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入硫酸,和反应生成白色沉淀、和,沉淀不能溶解,故D不符合题意。

4.答案:B

解析:①中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:;②中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:;③中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:。由于氧化性:,所以溶液中能发生,A正确;反应①中Z元素被氧化,反应③中Z元素被还原,B错误;由以上分析可知,氧化性:,C正确;反应①中,是氧化剂,则是的还原产物,D正确。

5.答案:A

解析:固体粉末加水溶解后过滤,滤渣能完全溶于稀硝酸,该滤渣可能是或,则原粉末中一定有;滤液加稀硫酸产生白色沉淀甲,该白色沉淀只能是,则原粉末中一定有,一定没有,且滤液中含,不含;滤液加溶液产生白色沉淀乙,该白色沉淀只能是AgCl,则原粉末中一定有KCl。故选A。

6.答案:A

解析:段,该过程生成水和硫酸钡。硫酸钡难溶于水,溶液中离子浓度减小,但是电解质。

7.答案:C

解析:碳酸钾与熟石灰反应生成KOH和可用于第一步煅烧,该流程中可循环利用的物质有,故A正确;各步反应中元素的化合价均不变,该流程不涉及氧化还原反应,故B正确;熟石灰是氢氧化钙,氢氧化钙属于碱,故C错误;氧化钙与水生成氢氧化钙的反应属于化合反应,碳酸钙高温分解为氧化钙和二氧化碳的反应属于分解反应,故D正确。

8.答案:BD

解析:小苏打是碳酸氢钠,胃酸的主要成分为盐酸,用小苏打治疗胃酸过多,反应的离子方程式为;向溶液中滴加稀硫酸,和反应的离子方程式为。故选B、D。

9.答案:A

解析:离子交换树脂净化水的原理是当含有等阳离子及等阴离子的原水通过阳离子交换树脂时,水中的阳离子被树脂所吸附,而树脂上的阳离子则被交换到水中,并和水中的阴离子组成相应的无机酸;当含有无机酸的水再通过阴离子交换树脂时,水中的阴离子也被树脂所吸附,树脂上的阴离子也被交换到水中,同时与水中的结合生成水。根据电荷守恒,1个均可交换出2个,因此经过阳离子交换树脂后水中阳离子的总数增加,A错误;根据以上分析可知,水中的等阴离子通过阴离子交换树脂后被除去,B正确;通过净化处理后,溶液中离子的浓度降低,导电性降低,C正确;根据以上分析可知,阴离子交换树脂填充段存在反应:,D正确。

10.答案:B

解析:本题可采用排除法解答。b、d混合生成无色气体,因此它们是与HCl中的一种,可排除A、D选项。又因为d与a、c都有白色沉淀产生,因此d为,b为HCl。a、b混合有白色沉淀生成,因此a为,c为。

11.答案:D

解析:反应①中被氧化生成Te,体现的还原性,A正确;反应②中Te与反应生成,Te元素的化合价升高,则Te是还原剂,为氧化剂,B正确;反应③中,Te元素的化合价升高,发生氧化反应,则作氧化剂,体现氧化性,C正确;转化为时,无元素化合价的变化,未发生氧化还原反应,D错误。

12.答案:(1)③⑦;①⑧;④⑤⑥;

(2);AC

(3)①

②

③;

④

解析:(1)①固体不能导电,属于盐,属于电解质;②不能导电,是单质,不属于电解质,也不属于非电解质;③酒精是有机物,不能导电,属于非电解质;④溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑤碳酸钠溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑥溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑦不能导电,属于非电解质;⑧固体不能导电,属于电解质。因此属于非电解质的是③⑦,属于电解质的是①⑧,可以导电的是④⑤⑥。向溶液中加入溶液,反应生成沉淀和NaOH,该反应的离子方程式。

(3)①用pH试纸检验,结果表明溶液呈强酸性,则溶液中含有大量能与反应,所以可以排除的存在。②取出部分溶液于试管中,逐滴加入NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐变为碱性,继续滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成,说明与反应生成白色沉淀,则可证明的存在。③取部分②中碱性溶液于试管中,滴加溶液,有白色沉淀生成,说明与反应生成白色沉淀,则可证明的存在,由于能与反应生成沉淀,因此可以排除的存在。④综上实验分析,该澄清溶液中不存在的离子有,肯定存在的离子有,由于溶液呈电中性,所以溶液中还存在。

13.答案:(1)①;②有气泡产生,溶液变成紫红色;③;15

(2)①;②2:5;③8g

解析:(1)①由得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒可得反应的离子方程式为。③由反应的离子方程式可知,每消耗3个,反应转移电子的个数为15。

(2)①由题图知,反应过程中逐渐减少,为反应物;逐渐增多,为生成物。则反应的离子方程式为。②氧化剂为,还原剂为,故氧化剂与还原剂的粒子数目之比为2:5。③设生成的质量为x,由两种粒子的对应关系得

解得x=8g。

14.答案:(1)二氧化碳

(2);

(3)C

(4)

解析:(1)“碳达峰”是指我国承诺2030年前,的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低,故“碳”指的是二氧化碳。

(3)土壤胶体胶粒带负电荷,具有选择吸附能力,硝酸根离子带负电,二者互相排斥,吸收氮元素不充分,肥效较差。

(4)根据元素组成分析,镁与反应生成的白色固体应该是MgO,黑色物质是C,反应的化学方程式及用双线桥表示电子的转移情况为。

15.答案:(1)(胶体)

(2)①>

②bc

(3)①;6

②

(4)①2:1;

②1.57

解析:(2)②的过程中,氯元素化合价下降,即需要还原剂来完成该转化过程。符合条件的有和KI。

(3)①氧化剂对应的是还原产物,HgS中Hg的化合价由+2降至0价,中O的化合价由0降至-2价,与HgS均为氧化剂,因此还原产物为Hg、。

(4)①反应Ⅰ的化学方程式为,氧化剂()与还原剂()的分子数之比为2:1。分析反应Ⅱ的反应物与产物,做氧化剂,做还原剂,因此氧化产物为。②得4个电子,得2个电子,因比清毒数率之比为。

2

一、大单元思维知识整合

物质的分类及其转化

一、物质的分类

(一)分类方法

同素异形体:由同一种元素形成的几种(物理)性质不同的单质。

碳的同素异形体:金刚石、石墨、C60;

注:同素异形体物理性质不同,化学性质相同

同素异形体之间的转化属于化学变化

分类法:交叉分类法和树状分类法

酸性氧化物:能与碱反应生成盐和水的氧化物(大多数非金属氧化物都是酸性氧化物)

注:酸性氧化物不一定是金属氧化物,如

非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如不成盐氧化物

碱性氧化物:能与酸反应生成盐和水的氧化物(大多数金属氧化物都是碱性氧化物)

注:碱性氧化物一定是金属氧化物

金属氧化物不一定是碱性氧化物

分散系及其分类

分散系:一种(或多种)物质分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物

分散系的组成:分散质和分散剂

分散系的分类:(本质区别:分散质粒子直径的大小)

溶液:分散质粒子直径<1nm

胶体:分散质粒子直径为1-100nm

浊液:分散质粒子直径>100nm

胶体的分类:根据分散剂的不同可分为气溶胶、液溶胶和固溶胶

胶体的制备(氢氧化铁胶体的制备)

步骤:在沸水中滴入5-6滴FeCl3溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,即可得Fe(OH)3胶体。

胶体的性质

丁达尔效应——用于区分胶体和溶液

电泳

聚沉:加电解质溶液或者加热都会使胶体聚沉

常见的胶体

溶液、胶体和浊液的比较

分散系 溶液 胶体 浊液

分散质粒子种类 分子、离子 大量分子聚集体或大分子 大量分子聚集体

分散质粒子直径 小于1nm 1-100nm 大于100nm

外部特征 均一、稳定、透明 较均一、较稳定 不均一、不稳定

能否透过滤纸 能 能 不能

能否透过半透膜 能 不能 不能

二、物质的转化

1.酸的通性

酸具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,不同的酸溶液中都含有H+。

酸

2.碱的通性

碱具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,不同的碱溶液中都含有OH-。

碱

3.盐的通性

同一类盐具有相似化学性质的原因:从微观角度来看,组成上含有相同阴离子或阳离子。

盐复分解反应

注:盐与盐、盐与碱能反应的条件一般要求二者都可溶。

离子反应

电解质的电离

电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物

常见的电解质:酸、碱、盐、水、金属氧化物。

非电解质:在水溶液里和熔融状态下均不能够导电的化合物

常见的非电解质:有机化合物,非金属氧化物,部分非金属氢化物

导电的条件:水溶液里或熔融状态下

电解质导电时离子移动的方向:阴离子向阳极(正极)移动,阳离子向阴极(负极)移动。

电离:电解质溶于水或受热融化时,形成自由移动的过程叫电离

(电解质)电离方程式的书写

离子反应

电解质在水溶液中的反应实质上是离子间的反应。

离子方程式的书写:

(1)写:化学方程式(必须根据实验事实):

BaCl2+Na2SO4===BaSO4↓+2NaCl。

(2)拆:把易溶于水、易电离的物质拆成离子的形式:

2Na++SO+Ba2++2Cl-===BaSO4↓+2Na++2Cl-。

(3)删:删去方程式两边不参加反应的离子,并将方程式化为最简:

SO+Ba2+===BaSO4↓。

(4)查:检查方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等以及反应条件、沉淀符号、气体符号等。

3.离子方程式中的“拆”与“不拆”

(1)可拆:强酸、强碱、可溶盐等可拆。

(2)不拆:弱酸、弱碱、氧化物、单质、水、气体、沉淀等不拆。

(3)在溶液中的NaHSO4应拆写成Na+H+和SO42-,NaHCO3应拆写成Na+和HCO3-。

(4)对微溶物,如Ca(OH)2,如果是反应物且为澄清石灰水,应拆成Ca2+和OH-的形式,如果是生成物或是石灰乳等,则保留化学式Ca(OH)2。

4 离子方程式不仅可以表示某个具体的化学反应,还可以表示同一类型的离子反应

离子方程式的判断

(1)看离子反应是否符合客观事实,不可主观臆造产物及反应。如铁与稀硫酸的反应不能写成2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑,应写成Fe+2H+===Fe2++H2↑。

(2)看各物质的化学式拆写是否正确。如石灰石与稀盐酸的反应不能写成

CO+2H+===H2O+CO2↑,应写成CaCO3+2H+===Ca2++H2O+CO2↑。注意:微溶物在生成物中当成沉淀,不拆写,若为反应物且为澄清溶液则拆成离子,如Ca(OH)2。

(3)看是否漏写参加反应的离子。如硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液的反应,离子方程式不能写成SO+Ba2+===BaSO4↓,应写成Cu2++SO+Ba2++2OH-===Cu(OH)2↓+BaSO4↓。

(4)看原子和电荷是否守恒。如Cu与AgNO3溶液反应的离子方程式不能写成

Cu+Ag+===Cu2++Ag,而应写成Cu+2Ag+===Cu2++2Ag。

(5)看反应物或生成物的配比是否正确。如稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应不能写成

H++OH-+SO+Ba2+===BaSO4↓+H2O,

应写成2H++2OH-+SO+Ba2+===BaSO4↓+2H2O。

离子共存

“三看”突破溶液中离子能否大量共存问题

(1)看要求

是“能大量共存”还是“不能大量共存”;是“一定大量共存”还是“可能大量共存”。

(2)看条件

题干是否有隐含条件:①“无色透明”溶液不存在有色离子,例如:Cu2+(蓝色)、Fe3+(棕黄色)、Fe2+(浅绿色)、MnO(紫红色);②酸性溶液不能大量存在与H+反应的离子;③碱性溶液不能大量存在与OH-反应的离子。

(3)看反应(能反应的不能共存)

能否生成难溶物或络合物。如Mg2+与OH-,Ca2+与CO、SO都不能大量共存;

能否生成水。如在酸性溶液中OH-不能大量共存,在碱性溶液中H+不能大量共存;

能否生成挥发性物质。如H+与CO、HCO、S2-等不能大量共存。

能否发生氧化还原反应

氧化还原反应

概念:氧化反应和还原反应在一个反应中同时发生的反应

主要特征:反应前后元素化合价发生变化

本质:反应过程中一定存在电子的转移(电子得失或共用电子对)

(1)还原剂:化合价升高→失去电子→发生氧化反应(被氧化)→生成氧化产物。

(2)氧化剂:化合价降低→得到电子→发生还原反应(被还原)→生成还原产物。

巧记:“升失氧,降得还,剂相反”。

双线桥法

表示反应前后同一元素由反应物转化为生成物时电子转移的情况。

①箭头、箭尾必须对应化合价变化的同种元素的原子;

②必须注明“得到”或“失去”;

③电子转移数用a×be-形式表示,a表示发生氧化反应或还原反应的原子个数,b表示每个原子得到或失去的电子数,当a=1或b=1时,要省略;

④被还原的物质和被氧化的物质得失电子数守恒。

单线桥法

表示反应过程中不同元素原子间的电子转移情况。

(2)注意事项

①不需要标明“得到”或“失去”,只标明电子转移数目;

②要用箭头标明电子转移的方向;

③箭头由反应物中失电子元素原子指向得电子元素原子。

6.氧化性和还原性的判断

氧化性:氧化剂>氧化产物

还原性:还原剂>还原产物

二、大单元综合试题训练

1.羟基氧化铝是一种“纳米材料”,粒子直径为1~100 nm。若将其均匀地分散到蒸馏水中,会形成某一分散系,下列对该分散系的描述中正确的是( )

①是溶液

②是胶体

③能产生丁达尔效应

④能通过滤纸

⑤不能通过滤纸

⑥静置后,会析出沉淀

A.①④⑥ B.②③④ C.②③⑤ D.①③④⑥

2.一定条件下,下列各组离子一定能大量共存的是( )

A.常温pH<7的溶液:

B.含有大量的溶液中:

C.遇酚酞试剂变红的溶液:

D.含有大量的溶液中:

3.有三种溶液分别标记为①、②、③,在溶液中加入①时有白色沉淀产生,再加入②时白色沉淀全部溶解同时产生气泡,最后加入③时又产生白色沉淀。设每次加入的反应物都能完全反应,则上述①、②、③所代表的溶液可能是( )

选项 ① ② ③

A 溶液 溶液 溶液

B 溶液 溶液 溶液

C 溶液 溶液 溶液

D 溶液 溶液 溶液

A.A B.B C.C D.D

4.在常温下,发生下列几种反应:

①,

②,

③。

根据上述反应,判断下列结论中错误的是( )

A.溶液中可发生反应:

B.Z元素在反应①③中均被氧化

C.氧化性由强到弱的顺序为

D.反应①中,是的还原产物

5.有一包白色固体粉末,其中可能含有中的一种或几种,现做以下实验(所加试剂均足量):

则下列说法正确的是( )

A.原粉末中一定有

B.KCl是否存在无法确定

C.白色沉淀乙可能是AgCl和的混合物

D.原粉末中一定没有,可能有KCl

6.某兴趣小组的同学向一定体积的溶液中逐滴加入稀硫酸,并测得混合溶液的导电能力随时间变化的曲线如图所示,该小组的同学关于如图的说法中错误的是( )

A.段溶液的导电能力不断减弱,说明生成的不是电解质

B.B处溶液的导电能力约为0,说明溶液中几乎没有自由移动的离子

C.段溶液的导电能力不断增大,主要是由于过量的电离出的离子导电

D.a时刻溶液与稀硫酸恰好完全中和

7.一种制备KOH的流程如图所示,下列关于该流程的说法中错误的是( )

A.该流程中可循环利用的物质有

B.该流程不涉及氧化还原反应

C.生石灰和熟石灰都能溶于稀盐酸,均属于碱性氧化物

D.由制备流程可知,该流程既含有化合反应,又含有分解反应

8.下列反应的离子方程式不正确的是( )

A.向沸水中滴加饱和溶液制备

B.用小苏打治疗胃酸过多:

C.溶液中加入足量锌粉:

D.向溶液中滴加稀硫酸:

9.离子交换法净化水的过程如下图所示。下列说法中错误的是( )

A.经过阳离子交换树脂后,水中阳离子的总数不变

B.水中的通过阴离子交换树脂后被除去

C.通过净化处理后,水的导电性降低

D.阴离子交换树脂填充段存在反应:

10.a、b、c、d是四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如表所示,由表中现象可推知a、b、c、d依次是( )

反应物 a+b c+d a+d a+c b+d

现象 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 无色气体

A. B.

C. D.

11.含碲(Te)元素的几种物质存在如图所示转化关系。

下列说法错误的是( )

A.反应①利用了的还原性

B.反应②中作氧化剂

C.反应③利用了的氧化性

D.转化为发生了氧化还原反应

12.根据所学知识,回答下列问题。

(1)有以下几种物质:

①固体

②

③酒精

④溶液

⑤碳酸钠溶液

⑥溶液

⑦

⑧固体

上述物质中,属于非电解质的是________(填序号,下同),属于电解质的是________,可以导电的是________。向上述⑤中逐滴加入⑥,写出发生反应的离子方程式:________________。

(2)通常为晶体,易溶于水。写出在熔融状态下的电离方程式:___________。在物质分类中属于_______(填字母)。

A.钠盐 B.含氧酸 C.酸式盐 D.氧化物

(3)某实验小组在对(1)中某些物质进行性质探究实验后,将废液收集得到了澄清的溶液,该澄清溶液中可能含有中的若干种,取该澄清溶液进行以下实验:

①用pH试纸检验,结果表明溶液呈强酸性,可以排除_______(填离子符号,下同)的存在。

②取出部分溶液于试管中,逐滴加入NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐变为碱性,继续滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成,则可证明_______的存在。

③取部分②中碱性溶液于试管中,滴加溶液,有白色沉淀生成,证明_______的存在,同时可以排除_______的存在。

④综上实验分析,该澄清溶液中肯定存在的离子是______________。

13.高锰酸盐具有强氧化性,常用于杀菌消毒。回答下列问题:

(1)已知是一种不稳定的物质,具有强氧化性,可发生反应:。

①配平该反应的离子方程式:____。

②该反应的实验现象为____。

③上述反应中,发生还原反应的粒子是____(写化学式),每消耗3个,反应转移电子的个数为____。

(2)已知某容器中发生了一个化学反应,反应过程中存在六种粒子。在反应过程中测得和的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。

①写出该反应的离子方程式:_____。

②该反应中,氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。

③若消耗11.9g,则生成氧气的质量为_____。

14.温室效应加剧导致全球各地出现极端天气,我国“十四五”规划中已明确提到“碳达峰”“碳中和”的目标,体现了大国担当。请回答下列问题。

(1)“碳达峰”“碳中和”中的“碳”指的是________(填名称)。

(2)我国科学家合成一种新型催化剂,催化二氧化碳与水反应生成甲烷和氧气,该反应的化学方程式为________,该反应中还原剂是________。

(3)陆地生态系统的土壤是二氧化碳、甲烷等温室气体的源与库。已知土壤胶体的胶粒带负电荷,具有选择吸附能力,在土壤里施用含氮量相同的下列肥料,肥效较差的是________(填字母)。

A. B. C. D.

(4)某化学兴趣小组的同学将燃烧的镁条插入盛满的集气瓶内,发现镁条继续燃烧,生成白色固体,并有黑色物质附着在集气瓶内壁,写出该反应的化学方程式,并用双线桥分析该反应中电子的转移情况:________________。

15.(1)写出制备氢氧化铁胶体的离子方程式:_________。

(2)二氧化氯是一种高效消毒剂,工业制备的反应为:

①氧化性:_____(填“<”或“>”)。

②在杀菌消毒过程中会产生副产物亚氯酸盐(),需将其转化为,下列试剂中可将转化为的是_________(填序号)。

a. b. c.KI d.

(3)汞单质及其化合物在工业生产和科学研究上有广泛用途,丹砂炼汞的反应原理包括以下两个反应:

反应Ⅰ:

反应Ⅱ:(未配平)

①反应Ⅰ中,还原产物是_______,反应中每生成1分子,转移电子的数目为______。

②配平反应Ⅱ并用双线桥法标出反应中电子转移的方向和数目:__________。

(4)亚氯酸钠()是一种高效的消毒剂和漂白剂。Mathieson法制备亚氯酸钠的流程如图:

①反应Ⅰ中,氧化剂与还原剂的分子数之比为______,反应Ⅱ中的氧化产物是________。

②与传统消毒剂比较,消毒效率是的______倍(产物视为,消毒效率指单位质量的该物质得到的电子数,结果精确到0.01)。

答案以及解析

1.答案:B

解析:胶体粒子直径为1~100 nm,已知羟基氧化铝粒子直径为1~100 nm,所以将羟基氧化铝均匀地分散到蒸馏水中,所形成的分散系为胶体。胶体属于介稳体系,比较稳定,一般不会沉淀,能产生丁达尔效应,能通过滤纸,故②③④正确。

2.答案:D

解析:A.常温下pH<7的溶液显酸性,在这样的溶液中不能大量共存;B.与都不能大量共存;C.遇酚酞变红的溶液显碱性,存在大量的与不能大量共存。

3.答案:A

解析:溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入溶液,和反应生成和,沉淀全部溶解,最后加入溶液,与反应生成白色沉淀,故A符合题意;溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入溶液,与反应生成和,沉淀全部溶解,最后加入KCl溶液,不能生成沉淀,故B不符合题意;溶液中加入KCl溶液不能生成沉淀,故C不符合题意;溶液中加入溶液生成白色沉淀,再加入硫酸,和反应生成白色沉淀、和,沉淀不能溶解,故D不符合题意。

4.答案:B

解析:①中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:;②中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:;③中,是氧化剂,是氧化产物,氧化性:。由于氧化性:,所以溶液中能发生,A正确;反应①中Z元素被氧化,反应③中Z元素被还原,B错误;由以上分析可知,氧化性:,C正确;反应①中,是氧化剂,则是的还原产物,D正确。

5.答案:A

解析:固体粉末加水溶解后过滤,滤渣能完全溶于稀硝酸,该滤渣可能是或,则原粉末中一定有;滤液加稀硫酸产生白色沉淀甲,该白色沉淀只能是,则原粉末中一定有,一定没有,且滤液中含,不含;滤液加溶液产生白色沉淀乙,该白色沉淀只能是AgCl,则原粉末中一定有KCl。故选A。

6.答案:A

解析:段,该过程生成水和硫酸钡。硫酸钡难溶于水,溶液中离子浓度减小,但是电解质。

7.答案:C

解析:碳酸钾与熟石灰反应生成KOH和可用于第一步煅烧,该流程中可循环利用的物质有,故A正确;各步反应中元素的化合价均不变,该流程不涉及氧化还原反应,故B正确;熟石灰是氢氧化钙,氢氧化钙属于碱,故C错误;氧化钙与水生成氢氧化钙的反应属于化合反应,碳酸钙高温分解为氧化钙和二氧化碳的反应属于分解反应,故D正确。

8.答案:BD

解析:小苏打是碳酸氢钠,胃酸的主要成分为盐酸,用小苏打治疗胃酸过多,反应的离子方程式为;向溶液中滴加稀硫酸,和反应的离子方程式为。故选B、D。

9.答案:A

解析:离子交换树脂净化水的原理是当含有等阳离子及等阴离子的原水通过阳离子交换树脂时,水中的阳离子被树脂所吸附,而树脂上的阳离子则被交换到水中,并和水中的阴离子组成相应的无机酸;当含有无机酸的水再通过阴离子交换树脂时,水中的阴离子也被树脂所吸附,树脂上的阴离子也被交换到水中,同时与水中的结合生成水。根据电荷守恒,1个均可交换出2个,因此经过阳离子交换树脂后水中阳离子的总数增加,A错误;根据以上分析可知,水中的等阴离子通过阴离子交换树脂后被除去,B正确;通过净化处理后,溶液中离子的浓度降低,导电性降低,C正确;根据以上分析可知,阴离子交换树脂填充段存在反应:,D正确。

10.答案:B

解析:本题可采用排除法解答。b、d混合生成无色气体,因此它们是与HCl中的一种,可排除A、D选项。又因为d与a、c都有白色沉淀产生,因此d为,b为HCl。a、b混合有白色沉淀生成,因此a为,c为。

11.答案:D

解析:反应①中被氧化生成Te,体现的还原性,A正确;反应②中Te与反应生成,Te元素的化合价升高,则Te是还原剂,为氧化剂,B正确;反应③中,Te元素的化合价升高,发生氧化反应,则作氧化剂,体现氧化性,C正确;转化为时,无元素化合价的变化,未发生氧化还原反应,D错误。

12.答案:(1)③⑦;①⑧;④⑤⑥;

(2);AC

(3)①

②

③;

④

解析:(1)①固体不能导电,属于盐,属于电解质;②不能导电,是单质,不属于电解质,也不属于非电解质;③酒精是有机物,不能导电,属于非电解质;④溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑤碳酸钠溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑥溶液能导电,是混合物,不属于电解质,也不属于非电解质;⑦不能导电,属于非电解质;⑧固体不能导电,属于电解质。因此属于非电解质的是③⑦,属于电解质的是①⑧,可以导电的是④⑤⑥。向溶液中加入溶液,反应生成沉淀和NaOH,该反应的离子方程式。

(3)①用pH试纸检验,结果表明溶液呈强酸性,则溶液中含有大量能与反应,所以可以排除的存在。②取出部分溶液于试管中,逐滴加入NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐变为碱性,继续滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成,说明与反应生成白色沉淀,则可证明的存在。③取部分②中碱性溶液于试管中,滴加溶液,有白色沉淀生成,说明与反应生成白色沉淀,则可证明的存在,由于能与反应生成沉淀,因此可以排除的存在。④综上实验分析,该澄清溶液中不存在的离子有,肯定存在的离子有,由于溶液呈电中性,所以溶液中还存在。

13.答案:(1)①;②有气泡产生,溶液变成紫红色;③;15

(2)①;②2:5;③8g

解析:(1)①由得失电子守恒、原子守恒和电荷守恒可得反应的离子方程式为。③由反应的离子方程式可知,每消耗3个,反应转移电子的个数为15。

(2)①由题图知,反应过程中逐渐减少,为反应物;逐渐增多,为生成物。则反应的离子方程式为。②氧化剂为,还原剂为,故氧化剂与还原剂的粒子数目之比为2:5。③设生成的质量为x,由两种粒子的对应关系得

解得x=8g。

14.答案:(1)二氧化碳

(2);

(3)C

(4)

解析:(1)“碳达峰”是指我国承诺2030年前,的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低,故“碳”指的是二氧化碳。

(3)土壤胶体胶粒带负电荷,具有选择吸附能力,硝酸根离子带负电,二者互相排斥,吸收氮元素不充分,肥效较差。

(4)根据元素组成分析,镁与反应生成的白色固体应该是MgO,黑色物质是C,反应的化学方程式及用双线桥表示电子的转移情况为。

15.答案:(1)(胶体)

(2)①>

②bc

(3)①;6

②

(4)①2:1;

②1.57

解析:(2)②的过程中,氯元素化合价下降,即需要还原剂来完成该转化过程。符合条件的有和KI。

(3)①氧化剂对应的是还原产物,HgS中Hg的化合价由+2降至0价,中O的化合价由0降至-2价,与HgS均为氧化剂,因此还原产物为Hg、。

(4)①反应Ⅰ的化学方程式为,氧化剂()与还原剂()的分子数之比为2:1。分析反应Ⅱ的反应物与产物,做氧化剂,做还原剂,因此氧化产物为。②得4个电子,得2个电子,因比清毒数率之比为。

2