古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共59张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》课件(共59张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 21:48:42 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

《你见或者不见我》

你见,或者不见我

我就在那里

不悲 不喜

你念,或者不念我

情就在那里

不来 不去

你爱,或者不爱我

爱就在那里

不增 不减

--仓央嘉措

你跟,或者不跟我

我的手就在你手里

不舍不弃

来我的怀里, 或者

让我住进你的心里

默然相爱 寂静欢喜

花 妖

我是那年轮上流浪的眼泪 你仍然能闻到风中的胭脂味 我若是将诺言刻在那江畔上 一江水冷月光满城的汪洋 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头 你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 我的心似流沙放逐在车辙旁 他日你若再返必颠沛在世上 若遇那秋夜雨倦鸟也淋淋 那却是花墙下弥留的枯黄

君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄 寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭

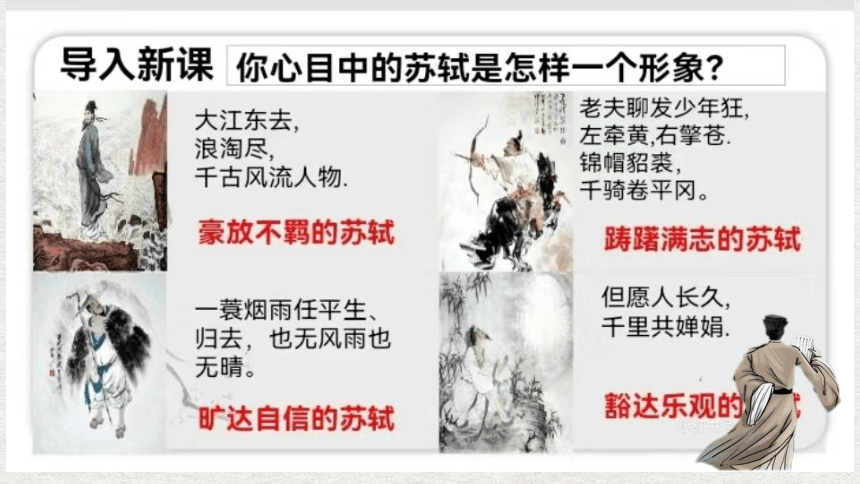

苏轼幼年时即极为出色,深得老师赏识。21岁时,苏轼与弟弟苏辙一起随父苏洵离家进京,第二年兄弟二人都中了进士。当时的文坛领袖欧阳修读了22岁的苏轼所写的文章后说:“不觉汗出 。快哉,快哉!老夫当避路,放他出人头地也。可喜!可喜!”并预言未来文坛将属于苏轼。

苏轼简历

熙宁二年(1069) 反对变法卷入党争。

苏轼的政治思想比较保守,宋神宗时,王安石当政,行新法,苏轼极力反对,便请求外调,他先后被派往密州、徐州等地任地方官。革新除弊,因法便民,颇有政绩。

元丰二年(1079) 乌台诗案被贬黄州。

那些曾经依附过王安石的小人搜集苏轼对新政不满的诗句,弹劾苏轼,致其入狱。这就是宋代第一起文字狱——“乌台诗案”。苏轼被捕入狱,入狱后,受尽凌辱,酷刑棒打,几致死地。历时五个月,营救者络绎不绝(包括王安石),最后,神宗才决定不杀苏轼,将苏轼贬到黄州。

北宋著名的文字狱。元丰二年(1079)苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。

苏轼在黄州生活的这七年,他没有俸禄、生活困苦、衣食不足,而且受到监督,没有住的地方,只好暂居庙里,后来得了一块荒地,耕种,造屋。

元祐元年(1086) 重获启用官至礼部。

旧党执政。受到皇太后重用保护,苏轼被调回京都任翰林学士、知制诰等职。后自请外任杭州太守。后被召回京师,担任兵部尚书、礼部尚书。

绍圣元年 (1094) 又遭贬职惠州儋州。

皇太后驾崩,新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南),

元符三年(1100) 渡海北返次年病逝。

66岁死于常州。

面对现代城市快餐式的爱情,我们更渴望一份恒久绵长的不老情,更想拥有一份“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的执着相依。一千年前的王弗是幸运的,她不仅拥有一个男人对她的千般依恋,还拥有这个男人亲手为她种下的三万株松树。斯人已逝,但这份千年不老的爱情依旧温暖着现代都市里的饮食男女。

今天让我们一起走进苏轼的《江城子》,感受这份深情。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

那些永不可逆的遗憾

学习目标1、感受语言,体味词中的典型、生动的意象。2、赏析本词虚实相生的艺术特色。3、体会词人对亡妻强烈的思念之情,背诵整首词。词牌概述

江城子,一作《江神子》。唐词单调,始见《花间集》韦庄词,单调三十五字,七句五平韵。或谓调因欧阳炯词中有“如(衬字)西子镜照江城”句而取名。宋人改为双调,七十字,上下片都是七句五平韵。欧阳炯单调词将结尾两个三字句加一衬字成为七言句,开宋词衬字之法。后蜀尹鹗单调词将起首七言句改作三字两句,开宋词减字、摊破之法。

知人论世

先婚后爱

1055年,16岁的王弗嫁给了19岁的苏轼,二人婚后,王弗不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音、事业上的贤内助。可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁时(1065年)就去世了。

宋神宗熙宁八年(1075年)苏轼因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经快40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”的悼亡词。

(响彻云天,下达黄泉)

相关链接——悼亡诗

悼亡诗,古代汉族诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘安的《悼亡诗三首》。现在广义的也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌,与西方的悼亡诗意思接轨。诗中所流露的真挚、自然、深沉的夫妻之情,颇为后人赞赏,此诗也得以广泛流传。

知人论世

先婚后爱

其始,未尝自言其知书也。见轼读书,则终日不去,亦不知其能通也。其后,轼有所忘,君辄能记之。问其他书,则皆略知之,由是始知其敏而静也。

——《亡妻王氏墓志铭》

1.词作中出现了哪些意象

这些意象构成了怎样的意境

从词中你读出了词人何种感情

活动一:整体感知,初识情感

2.串译全词,铅笔标注疑问,同桌交流讨论。

意象:孤坟、小轩窗、泪、月、松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

江城子

十年/生死/两/茫茫,

不/思量(liánɡ),自/难忘。千里/孤坟,无处/话/凄凉。纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓(bìn)/如霜。

夜来/幽梦/忽/还乡,小轩窗,正/梳妆。相顾/无言,惟有/泪/千行。料得/年年/肠断处,明月夜,短松冈。

诗歌翻译学法指导:

关注动词,确定主语。

如:

十年(你与我)生死两茫茫。(我)不思量,自难忘(你)。

(你)千里孤坟,(我)无处话凄凉。

纵使(你我)相逢(你)应不识(我),(我)尘满面,鬓如霜。

请同学们尝试自己翻译下片。

你我一生一死,隔绝已十年,相互思念却很茫然,无法相见。不想让自己去思念,却难以忘怀。你的孤坟远在千里,没有地方向你诉说心中的凄凉悲伤。即使相逢你也该认不出我了,因为四处奔波,我早已灰尘满面,鬓发如霜。

晚上忽然在梦境中又回到了家乡,只见你在小窗前对镜梳妆。你我默默相望,千言万语不知从何说起,只有无言的泪水落下千行。料想那明月照耀着的长着小松树的坟山,是你年复一年地思念我而痛欲断肠的地方。

诗意理解

整体感知朗读辨境

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

谈谈你读完这首词的感受。

“世上有一种别离叫伤心欲绝。世上有一种回忆叫痛彻心扉”

诵读指导

十年/生死/两茫茫,不/思量,自/难忘。

两茫茫:空寂、凄清之感

思量:轻读 难忘:重读

千里/孤坟,无处/话凄凉。

千里:拉长音调

无处:无奈与凄凉之感

纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓/如霜。

纵使:拉长音调 “尘满面,鬓如霜”:短促,读出悲感

诵读指导

夜来/幽梦/忽还乡,小/轩窗,正/梳妆。

感情基调:与亡妻梦中相见,欢欣同时又夹杂着思念的痛苦的复杂情感

相顾/无言,惟有/泪千行。

语速减慢,读出词人内心痛苦之情

料得/年年/肠断处,明月/夜,短/松冈。

肠断处:深沉而悲伤

短:缓慢而凝重

理解诗意

本词题为“记梦”,请你围绕“梦”概括本词的内容。

— 十年生死两茫茫,……鬓如霜。

— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

— 料得年年肠断处, ……短松冈。

记梦

梦前(怀念)

梦中(相逢)

梦醒(悲凉)

这是一个怎样的十年?

1068娶王闰之

1069返京任职史馆

1071任杭州通判

1074任密州太守

丧妻之痛:生死无常,恩爱不再,知音难寻。

仕途之痛:多遭贬斥,颠沛流离,沧桑悲凉。

赏析诗歌

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

发了词人深沉悲痛的感情,表现了对妻子的深切怀念,也寄寓了自己的身世之感。

此句中的“两茫茫”如何理解?

②“茫茫”二字为全诗奠定了凄婉哀伤的基调。“两茫茫”,既指词人的感受,也指九泉之下妻子的感受。生者和死者是相同的情思和哀绪。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏(shū)忽,转瞬十年。

①“两茫茫”是词人和亡妻生死之间永恒的相隔,更见夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。是词人对亡妻思念至深的表达。

赏析诗歌

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

为何“不思量”,却“自难忘” ?是否矛盾呢?

①思念深沉。不是一种有意识的每时每刻的思念,而是一种难以中断的无意识的思念。

②不敢思念。相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。直接倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和伤悼。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为这种思念,是一种无意识的生命状态,这比刻意的仪式感的思念更动人心。

细品悟深情

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

此句中的“千里”写出了什么?

赏析诗歌

梦前

千里孤坟,无处话凄凉。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

此句中的“凄凉”有哪些含义?

①相思之情的凄凉。满腔的哀怨和思念无处倾诉,亡妻之恨,相思之痛,孤寂之苦只能遥寄于千里之外的孤坟。

②政治失意之凄凉。苏轼当时官运不佳,屡被贬放,此时被贬密州,流离坎坷的文豪满肚子的委屈需要发泄和倾诉,可他没地方诉说,也没人敢听他诉说,更没有可以诉说的人。

赏析诗歌

梦前

千里孤坟,无处话凄凉。

尘满面,鬓(bìn)如霜,使用了什么手法?概括诗人形象。

白描、外貌描写。

梦前

纵使相逢应不识,尘满面,鬓(bìn)如霜。

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

作者说自己“尘”,而其时不过40岁,如何理解?(仅仅是胡子多了些,不洗脸?又是什么让他早生华发呢?)

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派之间的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进这场漩涡,身不由己,宦海沉浮,不断地左迁,流徙,历尽沧桑,备尝艰辛,已是“尘满面,鬓如霜”了。

不仅是大地上的灰尘,也是岁月的风尘、情感的风尘,“鬓如霜”是艰难苦恨繁霜鬓,是多情应笑我,早生华发。

将对妻子的思念和现实中自己的遭遇联系起来,表达对妻子刻苦铭心的思念。

梦前

纵使相逢应不识,尘满面,鬓(bìn)如霜。

纵使相逢应不识

记忆中的你永远年轻,而我已经不是当年最好的我了。

细品悟深情

梦前

这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

上阕小结

明确:铺垫作用。

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

赏析“夜来幽梦忽还乡”一句中“忽”字的妙处。

赏析诗歌

梦中

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

①“忽”字给幽梦别开一境界,“忽还乡”是对上片“两茫茫”“无处”“不识”的承接和转折,有惊喜之感;

②“忽”,与上阙“十年”“千里”漫长的时间及阔远的空间相照应,入梦是轻快的,所表现的感情却极为沉重——似喜实悲。

②白描,“小轩窗,正梳妆”,用白描的手法,以妻子对镜梳妆的日常生活镜头,再现当年闺房生活的温馨。

梦中

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

这几句使用了什么手法?表达了作者什么感情?

①虚写,在梦境中见到妻子同往常一样在窗前梳妆打扮。十年的时间,那些幸福生活中的场景词人始终忘不掉,表达了词人对亡妻执着不舍的深情。

③细节描写,“惟有泪千行”无声有泪,凄楚哀婉,痛彻骨髓。

一般情况下,“虚”包括三种类型:

1.虚幻世界和梦境。例如辛弃疾《破阵子醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

2.想象和回忆。《虞关人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象,作者将“雕栏玉砌”与“朱颜”对照着写,颇有故国凄凉,物是人非之感。

3.设想之境。例如柳永的《雨玲》一词上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写:下片写对别后生活的设想,是虚写着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

虚实结合

“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

虚实结合的表现手法,有时能形成强烈的对比效果,从而突出诗歌的中心。例如谢材得的《庆全庵桃花》一诗“寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。花飞莫造随流水,怕有郎来问津。”全诗借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实和陶渊明笔下的理想世界巧妙地结合起来,表达了作者避进山中的孤寂之情。

虚实结合的表现手法,有时能形成渲染烘托的作用,从而突出诗歌的中心。例如崔护《题都城南庄》“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”写一年的清明节,诗人去都城郊外南庄踏青,因为口渴,就向一位农家姑娘讨水喝,姑娘给了他一杯水,并倚在桃树旁凝视着他,这情景难以忘怀,第二年,他又来到这里,虽然景物依旧,但姑娘却不知哪里去了,于是在紧闭的门上写了这首诗,表达了对并不在眼前的姑娘的思念。

虚实结合

白描手法

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

1、一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

2、方宅十余亩,草屋八九间

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

3、大漠孤烟直,长河落日圆。

4、人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

5、明月松间照,清泉石上流。

本句运用了哪些手法表达情感?请简要分析。

赏析诗歌

梦醒

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

①对写,虚写,词人从梦中醒来,想象在千里之外的妻子一定会年复一年地因为思念自己而悲伤。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。

②白描、以景结情。在明月的夜晚,长着矮松树的山冈上,有作者日夜思念的妻子。用明月、短松冈来传达、暗示作者对亡妻的思念,言有尽而意无穷,给读者留下想象的空间。

知识补充

从对面写来,指诗人在构思时反宾为主,从对方落笔,设身处地描绘对方的情景,使感情表达得更为深沉的一种艺术手法。

对写法

诗歌的一种构思立意技巧,指用景物来传达、暗示作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

以景结情

浓重色彩的抒情与客观冷静的场景,两种结尾,你更喜欢哪一种?

理解诗意

梦中

梦前

梦后

“无限怀念”

“因思成梦”

·现实·

·现实·

·梦境·

“相思成苦”

总结主旨

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,内容层层推进,引出梦中相遇,将“现实——梦境——现实”交织起来。

题目虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

梦前

梦中

梦醒

— 现实

— 梦境

— 现实

请用一小句诗小结梦前、梦中、梦后的情感

梦前 ———— 此情无计可消除

梦中 ———— 此时无声胜有声

梦后 ———— 此恨绵绵无绝期

妻已逝,夫独留,万般凄清蚀九肠。

人归去,情依旧,千载缘分绵且稠

1000年前如果能用AI“复活”最爱的人,你想

苏轼会对王弗说些什么?王弗又会对苏轼说什么呢?

活动三:回归情景,真情告白

本词有哪些艺术特色

对比鉴赏

一首宋词渴望的是建功立业,抒发的是豪情壮志。但是在这一首江城子当中所表现出的是对于亡妻的深切悼念,是对于人生无常的感慨,是对于人生,对于命运的深切思考。

同样是江城子的词牌名,但是两首词却是一首豪放一首婉约。苏轼虽然用的是同一个词牌名,不过在所表达的感情当中,却能够自由切换,让我们更加看到了他的诗词才华,也让我们感受到了他内心情感的丰富。

对比鉴赏

1、风格方面:一个是气韵高旷,一个是声情凄婉,风格迥异。

2、表现手法方面:

《江城子·密州出猎》主要运用了用典的表现手法。表示希望得到朝廷起用,委以边任,抗敌建功。《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》以“梦”的形式用虚实结合的方式来表现对忘妻的思念之情。

3、意境方面:

《江城子·密州出猎》突破“词为艳科”的藩篱,用小词写习武狩猎,将词从花间月下解放出来,走向更为广阔的天地。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》境界开阔,感情纯真,品格高尚,读来使人耳目一新。用词来悼亡,是苏轼首创。在扩大词的题材,在丰富词的表现力方面,占有一定的地位

拓 读

最有名的悼亡诗

见过汹涌的大海,他方的水不值一提;

除却巫山彩云,别处的云就相形失色。

经过花丛,懒得回头一看,

半是因为修道,半是因为想你。

离思 元稹

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

诗歌题材

悼亡诗

悼亡诗,一般是丈夫追悼亡妻之作。始于西晋潘岳的《悼亡诗三首》

西晋文学家潘安,美姿容。据说驾车走在路上,女人们无不为之倾倒,“皆连手萦绕,投之以果”,掷果盈车。但是,他和妻子情深意笃。二十四岁结婚,五十岁妻子不幸死亡,夫妇和睦相随二十六载。潘安悲痛之极,为她服丧一年,期满赴任作《悼亡诗三首》。 “望庐思其人,入室想所历。”睹物思人,抚衿长叹,徘徊墓前,不忍离去,最后“挥涕强就车”,“路极悲有余”。诗中所流露的真挚、自然、深沉的夫妻之情,颇为后人赞赏,此诗广泛流传。此后,《悼亡诗》便成为丈夫哀悼亡妻的专用诗题。

最悲情的悼亡诗

唐琬是陆游的结发妻子,情投意合,可由于陆母的干涉阻挠,黯然分手,另娶另嫁。多年后,沈园重遇。陆游怅然良久,写下一首《钗头凤》。据说,唐琬也和了一首,郁郁寡欢,不久抱憾而死。陆游自此更加重了心灵的创伤,悲悼之情始终郁积于怀,五十余年间,陆续写了多首悼亡诗。

沈园 陆游

城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。

伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。

最酸楚的悼亡诗

秋风吹冷,孤独的情怀有谁惦念?

看片片黄叶飞舞遮掩了疏窗,伫立夕阳下,往事追忆茫茫。

酒后小睡,春日好景正长,闺中赌赛,衣襟满带茶香。

昔日平常往事,已不能如愿以偿。

浣溪沙 纳兰性德

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。

画堂春

纳兰性德

一生一代一双人,

争教两处销魂。

相思相望不相亲,

天为谁春?

浆向蓝桥易乞,

药成碧海难奔。

若容相访饮牛津,

相对忘贫。

明明是一生一世,天作之合,却偏偏不能在一起,两地分隔。经常想念、盼望却不能在一起,看着这一年一年的春色,真不知都是为谁而来?

蓝桥相遇并不是难事,难的是即使有不死的灵药,也不能像嫦娥那样飞入月宫与她相会。如果能够像牛郎织女一样,渡过天河团聚,即使抛却荣华富贵也甘心。

拓 读

执子之手,与子偕老。

日日思君不见君,共饮长江水。

只愿君心似我心,定不负相思意。

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

问世间情为何物,直教人生死相许。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

带给我们感动歌诗词名句

拓读——带给我们感动歌诗词名句

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮。

如何让你遇见我,在这最美丽的时刻,

为这,我已在佛前求了五百年,求佛让我们结一段尘缘。

带给我们感动歌诗词名句

阅读下面两首宋词,完成1-2题。

江城子 乙卯正月二十日夜记梦 苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

鹧鸪天 贺铸

重过阊门①万事非,同来何事不同归?梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞②,旧栖新垅两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣!

注:①阊门:苏州西门,词人旧居。②晞:晒干。

1.这两首词同写对亡妻的深切怀念。苏词上阕有“无处话凄凉”一语,贺词上阕虽无“凄凉”二字,却无一语不凄凉,说说《鹧鸪天》上阕是如何表达情感的。

2.这两首悼亡词都写出了妻子的美好形象,说说两首词采用的不同写法是什么,表现了怎样的意境。

1.这两首词同写对亡妻的深切怀念。苏词上阕有“无处话凄凉”一语,贺词上阕虽无“凄凉”二字,却无一语不凄凉,说说《鹧鸪天》上阕是如何表达情感的。

答:________________________________

【答案】①直抒胸臆:《鹧鸪天》上阕先写自己重归故地,睹物思人,物是而人非,“为何不能同归”的感叹表达出作者悲从中来又无可奈何的伤感之情和满腔的思念之情。②借景抒情:以“梧桐半死”和“鸳鸯失伴”渲染了极为悲伤的氛围,暗示自己丧偶之痛和老来孤独之情。③运用比喻修辞手法。以“梧桐半死”和“鸳鸯失伴”比喻自己知天命之年却成为鳏夫,孑身独存的苦状,寂寞之情,溢于言表。“清霜”二字,以秋天霜降后梧桐枝叶凋零,生意索然,比喻妻子死后自己也垂垂老矣。“头白”二字一语双关,鸳鸯头上有白毛,而词人此时也到了满头青丝渐成雪的年龄。这两句形象地刻画出了作者的孤独的凄凉。

2.这两首悼亡词都写出了妻子的美好形象,说说两首词采用的不同写法是什么,表现了怎样的意境。

答:________________________________

【答案】①苏词通过梦境来写人,描绘出妻子对镜梳妆、见到久别的丈夫喜极而泣的情景,表现了夫妻间生死不渝的恩爱之情。②贺词通过细节来写人,追忆妻子深夜为自己补衣的情景,表现了贫贱夫妻患难与共之情。

1、苏轼《江城子》 句道出了词人对亡妻阴阳永隔、再无聚首之日的哀痛和喟叹,为全词奠定了凄哀的感情基调。

2、苏轼《江城子》看似写梦,实则是以前夫妻恩爱生活的一个生动写照诗句是 , 。

3、苏轼《江城子》十年死别,苦苦思念,一旦相见,纵有千言万语也不知从何说起,只有相视无语,默默凝咽,此情此景正应了此时无声胜有声的意境的两句是 , 。

4、苏轼《江城子》“ , ”两句用白描手法简约生动地勾勒出词人四处奔波、生活艰难、仕途坎坷、心力交瘁的形象特征。

十年生死两茫茫

小轩窗, 正梳妆

相顾无言, 惟有泪千行

尘满面, 鬓如霜

千古豪情—苏轼的爱情

他的结发之妻叫王弗,是四川眉州青神县进士王方的女儿,她年轻貌美,知书达礼,性情温和。庆历六年(1054),19岁的苏轼娶16岁的王弗为妻。王弗与苏轼共同生活了11年,治平二年(1065)五月,妻王弗卒于京师,年仅27岁。王弗生前,不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音,事业上的贤内助。

王弗去世后,苏轼悲痛万分,他按照父亲苏洵的安排,将妻子安葬在母亲的坟旁。并在埋葬王弗的山头上种植了30000株松树,以寄托他的哀思。又过了10年,苏轼为王弗写下了被誉为悼亡词千古第一的《江城子·记梦》

苏轼的第二任妻子叫王闰之,是王弗的堂妹,在王弗逝世后第三年嫁给了苏轼。她比苏轼小11岁,自小对苏轼崇拜有加,生性温柔,处处依着苏轼。王闰之伴随苏轼走过了他人生中最重要的25年,历经乌台诗案,黄州贬谪,在苏轼的宦海浮沉中,与之同甘共苦。25年之后,王闰之去世。苏东坡痛断肝肠,写祭文道:“曾不少许,弃我而先。孰迎我门,孰馈我田?已矣奈何!泪尽目干。旅殡国门,我少实恩。惟有同穴,尚蹈此言。呜呼哀哉!”在妻子死后百日,苏轼请他的朋友、大画家李龙眠画了十张罗汉像,在请和尚给她诵经超度时,将此十张足以传世的佛像献给了妻子的亡魂。苏轼去世后,其弟苏辙按照兄长的意思,将其与王闰之合葬,实现了祭文中“惟有同穴”的愿望。

苏轼的第三任妻子叫王朝云,字子霞,是杭州钱塘人。王朝云比他小26岁。在苏轼最困难的时候,王朝云一直陪伴其左右,和他共渡难关。王朝云是苏轼的红颜知己,苏轼写给王朝云的诗歌最多,称其为“天女维摩”。在苏轼晚年的流放生涯中,王朝云始终紧紧相随,是他一生中最忠贞的伴侣和朋友。但不幸的是,朝云被扶正后过了11年,即先于苏轼病逝。年仅34岁。

朝云逝后,苏轼一直鳏居,再未婚娶。遵照朝云的遗愿,苏轼将亡妻葬于惠州西湖孤山南麓栖禅寺大圣塔下的松林之中,并在墓边修筑六如亭以纪念,他撰写悼念亡妻的楹联是:“不合时宜,惟有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿”。朝云墓如今已成为当地万人参拜的名胜古迹。

《你见或者不见我》

你见,或者不见我

我就在那里

不悲 不喜

你念,或者不念我

情就在那里

不来 不去

你爱,或者不爱我

爱就在那里

不增 不减

--仓央嘉措

你跟,或者不跟我

我的手就在你手里

不舍不弃

来我的怀里, 或者

让我住进你的心里

默然相爱 寂静欢喜

花 妖

我是那年轮上流浪的眼泪 你仍然能闻到风中的胭脂味 我若是将诺言刻在那江畔上 一江水冷月光满城的汪洋 我在时间的树下等了你很久 尘凡儿缠我谤我笑我白了头 你看那天边追逐落日的纸鸢 像一盏回首道别夤夜的风灯 我的心似流沙放逐在车辙旁 他日你若再返必颠沛在世上 若遇那秋夜雨倦鸟也淋淋 那却是花墙下弥留的枯黄

君住在钱塘东 妾在临安北 君去时褐衣红 小奴家腰上黄 寻差了罗盘经 错投在泉亭 奴辗转到杭城 君又生余杭

苏轼幼年时即极为出色,深得老师赏识。21岁时,苏轼与弟弟苏辙一起随父苏洵离家进京,第二年兄弟二人都中了进士。当时的文坛领袖欧阳修读了22岁的苏轼所写的文章后说:“不觉汗出 。快哉,快哉!老夫当避路,放他出人头地也。可喜!可喜!”并预言未来文坛将属于苏轼。

苏轼简历

熙宁二年(1069) 反对变法卷入党争。

苏轼的政治思想比较保守,宋神宗时,王安石当政,行新法,苏轼极力反对,便请求外调,他先后被派往密州、徐州等地任地方官。革新除弊,因法便民,颇有政绩。

元丰二年(1079) 乌台诗案被贬黄州。

那些曾经依附过王安石的小人搜集苏轼对新政不满的诗句,弹劾苏轼,致其入狱。这就是宋代第一起文字狱——“乌台诗案”。苏轼被捕入狱,入狱后,受尽凌辱,酷刑棒打,几致死地。历时五个月,营救者络绎不绝(包括王安石),最后,神宗才决定不杀苏轼,将苏轼贬到黄州。

北宋著名的文字狱。元丰二年(1079)苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,初寓定惠院,后迁临皋亭。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。

苏轼在黄州生活的这七年,他没有俸禄、生活困苦、衣食不足,而且受到监督,没有住的地方,只好暂居庙里,后来得了一块荒地,耕种,造屋。

元祐元年(1086) 重获启用官至礼部。

旧党执政。受到皇太后重用保护,苏轼被调回京都任翰林学士、知制诰等职。后自请外任杭州太守。后被召回京师,担任兵部尚书、礼部尚书。

绍圣元年 (1094) 又遭贬职惠州儋州。

皇太后驾崩,新党再度秉政后,又贬惠州,再贬儋州(今海南),

元符三年(1100) 渡海北返次年病逝。

66岁死于常州。

面对现代城市快餐式的爱情,我们更渴望一份恒久绵长的不老情,更想拥有一份“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的执着相依。一千年前的王弗是幸运的,她不仅拥有一个男人对她的千般依恋,还拥有这个男人亲手为她种下的三万株松树。斯人已逝,但这份千年不老的爱情依旧温暖着现代都市里的饮食男女。

今天让我们一起走进苏轼的《江城子》,感受这份深情。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》

那些永不可逆的遗憾

学习目标1、感受语言,体味词中的典型、生动的意象。2、赏析本词虚实相生的艺术特色。3、体会词人对亡妻强烈的思念之情,背诵整首词。词牌概述

江城子,一作《江神子》。唐词单调,始见《花间集》韦庄词,单调三十五字,七句五平韵。或谓调因欧阳炯词中有“如(衬字)西子镜照江城”句而取名。宋人改为双调,七十字,上下片都是七句五平韵。欧阳炯单调词将结尾两个三字句加一衬字成为七言句,开宋词衬字之法。后蜀尹鹗单调词将起首七言句改作三字两句,开宋词减字、摊破之法。

知人论世

先婚后爱

1055年,16岁的王弗嫁给了19岁的苏轼,二人婚后,王弗不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音、事业上的贤内助。可惜天妒良缘,红颜薄命,王弗26岁时(1065年)就去世了。

宋神宗熙宁八年(1075年)苏轼因与王安石政见不和,自请外调,在密州做地方官。这时他已经快40岁了,二十年仕途奔波沉浮,妻子亡故已十年。这年正月二十日夜,苏轼梦见亡妻王氏,便写下这首“有声当彻天,有泪当彻泉 ”的悼亡词。

(响彻云天,下达黄泉)

相关链接——悼亡诗

悼亡诗,古代汉族诗歌题材之一,一般是丈夫追悼亡妻之作,始于西晋潘安的《悼亡诗三首》。现在广义的也指对亡故亲人或朋友表达追悼、哀思的诗歌,与西方的悼亡诗意思接轨。诗中所流露的真挚、自然、深沉的夫妻之情,颇为后人赞赏,此诗也得以广泛流传。

知人论世

先婚后爱

其始,未尝自言其知书也。见轼读书,则终日不去,亦不知其能通也。其后,轼有所忘,君辄能记之。问其他书,则皆略知之,由是始知其敏而静也。

——《亡妻王氏墓志铭》

1.词作中出现了哪些意象

这些意象构成了怎样的意境

从词中你读出了词人何种感情

活动一:整体感知,初识情感

2.串译全词,铅笔标注疑问,同桌交流讨论。

意象:孤坟、小轩窗、泪、月、松冈

意境:阴冷凄凉

情感:深挚思念、孤寂哀伤

江城子

十年/生死/两/茫茫,

不/思量(liánɡ),自/难忘。千里/孤坟,无处/话/凄凉。纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓(bìn)/如霜。

夜来/幽梦/忽/还乡,小轩窗,正/梳妆。相顾/无言,惟有/泪/千行。料得/年年/肠断处,明月夜,短松冈。

诗歌翻译学法指导:

关注动词,确定主语。

如:

十年(你与我)生死两茫茫。(我)不思量,自难忘(你)。

(你)千里孤坟,(我)无处话凄凉。

纵使(你我)相逢(你)应不识(我),(我)尘满面,鬓如霜。

请同学们尝试自己翻译下片。

你我一生一死,隔绝已十年,相互思念却很茫然,无法相见。不想让自己去思念,却难以忘怀。你的孤坟远在千里,没有地方向你诉说心中的凄凉悲伤。即使相逢你也该认不出我了,因为四处奔波,我早已灰尘满面,鬓发如霜。

晚上忽然在梦境中又回到了家乡,只见你在小窗前对镜梳妆。你我默默相望,千言万语不知从何说起,只有无言的泪水落下千行。料想那明月照耀着的长着小松树的坟山,是你年复一年地思念我而痛欲断肠的地方。

诗意理解

整体感知朗读辨境

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

十年生死两茫茫,不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

谈谈你读完这首词的感受。

“世上有一种别离叫伤心欲绝。世上有一种回忆叫痛彻心扉”

诵读指导

十年/生死/两茫茫,不/思量,自/难忘。

两茫茫:空寂、凄清之感

思量:轻读 难忘:重读

千里/孤坟,无处/话凄凉。

千里:拉长音调

无处:无奈与凄凉之感

纵使/相逢/应不识,尘/满面,鬓/如霜。

纵使:拉长音调 “尘满面,鬓如霜”:短促,读出悲感

诵读指导

夜来/幽梦/忽还乡,小/轩窗,正/梳妆。

感情基调:与亡妻梦中相见,欢欣同时又夹杂着思念的痛苦的复杂情感

相顾/无言,惟有/泪千行。

语速减慢,读出词人内心痛苦之情

料得/年年/肠断处,明月/夜,短/松冈。

肠断处:深沉而悲伤

短:缓慢而凝重

理解诗意

本词题为“记梦”,请你围绕“梦”概括本词的内容。

— 十年生死两茫茫,……鬓如霜。

— 夜来幽梦忽还乡,……惟有泪千行。

— 料得年年肠断处, ……短松冈。

记梦

梦前(怀念)

梦中(相逢)

梦醒(悲凉)

这是一个怎样的十年?

1068娶王闰之

1069返京任职史馆

1071任杭州通判

1074任密州太守

丧妻之痛:生死无常,恩爱不再,知音难寻。

仕途之痛:多遭贬斥,颠沛流离,沧桑悲凉。

赏析诗歌

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

发了词人深沉悲痛的感情,表现了对妻子的深切怀念,也寄寓了自己的身世之感。

此句中的“两茫茫”如何理解?

②“茫茫”二字为全诗奠定了凄婉哀伤的基调。“两茫茫”,既指词人的感受,也指九泉之下妻子的感受。生者和死者是相同的情思和哀绪。恩爱夫妻,撒手永诀,时间倏(shū)忽,转瞬十年。

①“两茫茫”是词人和亡妻生死之间永恒的相隔,更见夫妻二人生前相知相爱之深,死后刻骨相思之切,以及相思而不得相见之痛。是词人对亡妻思念至深的表达。

赏析诗歌

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

为何“不思量”,却“自难忘” ?是否矛盾呢?

①思念深沉。不是一种有意识的每时每刻的思念,而是一种难以中断的无意识的思念。

②不敢思念。相思实在太苦,太伤人,故而不敢思量,但结果却是“自难忘”。直接倾诉了作者对亡妻十年来的深挚怀念和伤悼。

“不思量”不是真的不去思量,而是因为这种思念,是一种无意识的生命状态,这比刻意的仪式感的思念更动人心。

细品悟深情

梦前

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。

此句中的“千里”写出了什么?

赏析诗歌

梦前

千里孤坟,无处话凄凉。

死者在千里之外,没有昔日的伴侣近在咫尺相陪,连诉话凄凉的地方也没有。这该多么孤寂清冷!

作者通过生者与死者在时间与空间上的隔离,表达了对亡妻沉痛的思念以及永远不得相逢的遗恨。

此句中的“凄凉”有哪些含义?

①相思之情的凄凉。满腔的哀怨和思念无处倾诉,亡妻之恨,相思之痛,孤寂之苦只能遥寄于千里之外的孤坟。

②政治失意之凄凉。苏轼当时官运不佳,屡被贬放,此时被贬密州,流离坎坷的文豪满肚子的委屈需要发泄和倾诉,可他没地方诉说,也没人敢听他诉说,更没有可以诉说的人。

赏析诗歌

梦前

千里孤坟,无处话凄凉。

尘满面,鬓(bìn)如霜,使用了什么手法?概括诗人形象。

白描、外貌描写。

梦前

纵使相逢应不识,尘满面,鬓(bìn)如霜。

一个老者、饱经风霜、灰尘满面、鬓角如霜、生活坎坷……

一个饱经风霜的老者,十年的奔波劳碌、辛劳坎坷,让满腔豪情的苏轼灰尘满面、鬓角如霜,而此时才四十岁的苏轼,一个正成熟的年龄却过早的衰老了。

作者说自己“尘”,而其时不过40岁,如何理解?(仅仅是胡子多了些,不洗脸?又是什么让他早生华发呢?)

这十年,正是围绕王安石变法,革新派与守旧派之间的斗争愈演愈烈的时候。苏轼被卷进这场漩涡,身不由己,宦海沉浮,不断地左迁,流徙,历尽沧桑,备尝艰辛,已是“尘满面,鬓如霜”了。

不仅是大地上的灰尘,也是岁月的风尘、情感的风尘,“鬓如霜”是艰难苦恨繁霜鬓,是多情应笑我,早生华发。

将对妻子的思念和现实中自己的遭遇联系起来,表达对妻子刻苦铭心的思念。

梦前

纵使相逢应不识,尘满面,鬓(bìn)如霜。

纵使相逢应不识

记忆中的你永远年轻,而我已经不是当年最好的我了。

细品悟深情

梦前

这首词是记梦,可文已至半却还没有写到梦境,为什么?上阙的内容在词中有什么作用?

上阕小结

明确:铺垫作用。

上阙阐明了“自难忘”,但是“十年”漫长的时间,“千里”广阔的空间,在这漫长广阔的时空之中,又隔阻着难以逾越的生死之间的界限,时、空、生死这种种界限难以跨越,那只好乞诸于梦中相会了。作者又怎能不倍增“无处话凄凉”的感叹呢?所以,上阙这四句为“记梦”作好了铺垫 。

赏析“夜来幽梦忽还乡”一句中“忽”字的妙处。

赏析诗歌

梦中

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

①“忽”字给幽梦别开一境界,“忽还乡”是对上片“两茫茫”“无处”“不识”的承接和转折,有惊喜之感;

②“忽”,与上阙“十年”“千里”漫长的时间及阔远的空间相照应,入梦是轻快的,所表现的感情却极为沉重——似喜实悲。

②白描,“小轩窗,正梳妆”,用白描的手法,以妻子对镜梳妆的日常生活镜头,再现当年闺房生活的温馨。

梦中

夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,惟有泪千行。

这几句使用了什么手法?表达了作者什么感情?

①虚写,在梦境中见到妻子同往常一样在窗前梳妆打扮。十年的时间,那些幸福生活中的场景词人始终忘不掉,表达了词人对亡妻执着不舍的深情。

③细节描写,“惟有泪千行”无声有泪,凄楚哀婉,痛彻骨髓。

一般情况下,“虚”包括三种类型:

1.虚幻世界和梦境。例如辛弃疾《破阵子醉里挑灯看剑》中梦中胜利的虚幻之景与醒来时的白发现实形成鲜明的对比,让读者体味出诗人空有大志,报国无门的悲哀。

2.想象和回忆。《虞关人》中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”,句中“故国”的“雕栏玉砌”存在,但此时并不在眼前,也是虚象,作者将“雕栏玉砌”与“朱颜”对照着写,颇有故国凄凉,物是人非之感。

3.设想之境。例如柳永的《雨玲》一词上片除“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”外写的都是眼前实景实事实情,写此词人和心爱的人不忍分别又不得不别的心情,是实写:下片写对别后生活的设想,是虚写着意描绘词人孤独寂寞的心情。虚实结合,淋漓尽致地写出了离别的依依不舍。

虚实结合

“虚实相生”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

虚实结合的表现手法,有时能形成强烈的对比效果,从而突出诗歌的中心。例如谢材得的《庆全庵桃花》一诗“寻得桃源好避秦,桃红又是一年春。花飞莫造随流水,怕有郎来问津。”全诗借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实和陶渊明笔下的理想世界巧妙地结合起来,表达了作者避进山中的孤寂之情。

虚实结合的表现手法,有时能形成渲染烘托的作用,从而突出诗歌的中心。例如崔护《题都城南庄》“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”写一年的清明节,诗人去都城郊外南庄踏青,因为口渴,就向一位农家姑娘讨水喝,姑娘给了他一杯水,并倚在桃树旁凝视着他,这情景难以忘怀,第二年,他又来到这里,虽然景物依旧,但姑娘却不知哪里去了,于是在紧闭的门上写了这首诗,表达了对并不在眼前的姑娘的思念。

虚实结合

白描手法

白描是诗歌的表现手法之一,即用最朴素最简练的文字描摹形象,不事辞藻雕饰,不加渲染烘托,它要求抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事物与景物的情态面貌。

1、一去二三里,烟村四五家。

亭台六七座,八九十枝花。

2、方宅十余亩,草屋八九间

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

3、大漠孤烟直,长河落日圆。

4、人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

5、明月松间照,清泉石上流。

本句运用了哪些手法表达情感?请简要分析。

赏析诗歌

梦醒

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

①对写,虚写,词人从梦中醒来,想象在千里之外的妻子一定会年复一年地因为思念自己而悲伤。语言平易质朴,将对亡妻的思念表达得深沉哀婉,感人至深,催人泪下。

②白描、以景结情。在明月的夜晚,长着矮松树的山冈上,有作者日夜思念的妻子。用明月、短松冈来传达、暗示作者对亡妻的思念,言有尽而意无穷,给读者留下想象的空间。

知识补充

从对面写来,指诗人在构思时反宾为主,从对方落笔,设身处地描绘对方的情景,使感情表达得更为深沉的一种艺术手法。

对写法

诗歌的一种构思立意技巧,指用景物来传达、暗示作者的感情、寄托。往往是在诗歌的议论或抒情过程中,戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,形象含蓄,耐人寻味。

以景结情

浓重色彩的抒情与客观冷静的场景,两种结尾,你更喜欢哪一种?

理解诗意

梦中

梦前

梦后

“无限怀念”

“因思成梦”

·现实·

·现实·

·梦境·

“相思成苦”

总结主旨

这首词以“梦前——梦中——梦后”为时间线索,内容层层推进,引出梦中相遇,将“现实——梦境——现实”交织起来。

题目虽为记梦,实际是通过记梦来抒写对亡妻真挚的爱情和深沉的思念。全词感情深挚,充满一种凄婉哀伤的基调。

梦前

梦中

梦醒

— 现实

— 梦境

— 现实

请用一小句诗小结梦前、梦中、梦后的情感

梦前 ———— 此情无计可消除

梦中 ———— 此时无声胜有声

梦后 ———— 此恨绵绵无绝期

妻已逝,夫独留,万般凄清蚀九肠。

人归去,情依旧,千载缘分绵且稠

1000年前如果能用AI“复活”最爱的人,你想

苏轼会对王弗说些什么?王弗又会对苏轼说什么呢?

活动三:回归情景,真情告白

本词有哪些艺术特色

对比鉴赏

一首宋词渴望的是建功立业,抒发的是豪情壮志。但是在这一首江城子当中所表现出的是对于亡妻的深切悼念,是对于人生无常的感慨,是对于人生,对于命运的深切思考。

同样是江城子的词牌名,但是两首词却是一首豪放一首婉约。苏轼虽然用的是同一个词牌名,不过在所表达的感情当中,却能够自由切换,让我们更加看到了他的诗词才华,也让我们感受到了他内心情感的丰富。

对比鉴赏

1、风格方面:一个是气韵高旷,一个是声情凄婉,风格迥异。

2、表现手法方面:

《江城子·密州出猎》主要运用了用典的表现手法。表示希望得到朝廷起用,委以边任,抗敌建功。《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》以“梦”的形式用虚实结合的方式来表现对忘妻的思念之情。

3、意境方面:

《江城子·密州出猎》突破“词为艳科”的藩篱,用小词写习武狩猎,将词从花间月下解放出来,走向更为广阔的天地。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》境界开阔,感情纯真,品格高尚,读来使人耳目一新。用词来悼亡,是苏轼首创。在扩大词的题材,在丰富词的表现力方面,占有一定的地位

拓 读

最有名的悼亡诗

见过汹涌的大海,他方的水不值一提;

除却巫山彩云,别处的云就相形失色。

经过花丛,懒得回头一看,

半是因为修道,半是因为想你。

离思 元稹

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

诗歌题材

悼亡诗

悼亡诗,一般是丈夫追悼亡妻之作。始于西晋潘岳的《悼亡诗三首》

西晋文学家潘安,美姿容。据说驾车走在路上,女人们无不为之倾倒,“皆连手萦绕,投之以果”,掷果盈车。但是,他和妻子情深意笃。二十四岁结婚,五十岁妻子不幸死亡,夫妇和睦相随二十六载。潘安悲痛之极,为她服丧一年,期满赴任作《悼亡诗三首》。 “望庐思其人,入室想所历。”睹物思人,抚衿长叹,徘徊墓前,不忍离去,最后“挥涕强就车”,“路极悲有余”。诗中所流露的真挚、自然、深沉的夫妻之情,颇为后人赞赏,此诗广泛流传。此后,《悼亡诗》便成为丈夫哀悼亡妻的专用诗题。

最悲情的悼亡诗

唐琬是陆游的结发妻子,情投意合,可由于陆母的干涉阻挠,黯然分手,另娶另嫁。多年后,沈园重遇。陆游怅然良久,写下一首《钗头凤》。据说,唐琬也和了一首,郁郁寡欢,不久抱憾而死。陆游自此更加重了心灵的创伤,悲悼之情始终郁积于怀,五十余年间,陆续写了多首悼亡诗。

沈园 陆游

城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。

伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。

最酸楚的悼亡诗

秋风吹冷,孤独的情怀有谁惦念?

看片片黄叶飞舞遮掩了疏窗,伫立夕阳下,往事追忆茫茫。

酒后小睡,春日好景正长,闺中赌赛,衣襟满带茶香。

昔日平常往事,已不能如愿以偿。

浣溪沙 纳兰性德

谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。

被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。

画堂春

纳兰性德

一生一代一双人,

争教两处销魂。

相思相望不相亲,

天为谁春?

浆向蓝桥易乞,

药成碧海难奔。

若容相访饮牛津,

相对忘贫。

明明是一生一世,天作之合,却偏偏不能在一起,两地分隔。经常想念、盼望却不能在一起,看着这一年一年的春色,真不知都是为谁而来?

蓝桥相遇并不是难事,难的是即使有不死的灵药,也不能像嫦娥那样飞入月宫与她相会。如果能够像牛郎织女一样,渡过天河团聚,即使抛却荣华富贵也甘心。

拓 读

执子之手,与子偕老。

日日思君不见君,共饮长江水。

只愿君心似我心,定不负相思意。

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

问世间情为何物,直教人生死相许。

天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

带给我们感动歌诗词名句

拓读——带给我们感动歌诗词名句

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮。

如何让你遇见我,在这最美丽的时刻,

为这,我已在佛前求了五百年,求佛让我们结一段尘缘。

带给我们感动歌诗词名句

阅读下面两首宋词,完成1-2题。

江城子 乙卯正月二十日夜记梦 苏轼

十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。相顾无言,唯有泪千行。料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

鹧鸪天 贺铸

重过阊门①万事非,同来何事不同归?梧桐半死清霜后,头白鸳鸯失伴飞。

原上草,露初晞②,旧栖新垅两依依。空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣!

注:①阊门:苏州西门,词人旧居。②晞:晒干。

1.这两首词同写对亡妻的深切怀念。苏词上阕有“无处话凄凉”一语,贺词上阕虽无“凄凉”二字,却无一语不凄凉,说说《鹧鸪天》上阕是如何表达情感的。

2.这两首悼亡词都写出了妻子的美好形象,说说两首词采用的不同写法是什么,表现了怎样的意境。

1.这两首词同写对亡妻的深切怀念。苏词上阕有“无处话凄凉”一语,贺词上阕虽无“凄凉”二字,却无一语不凄凉,说说《鹧鸪天》上阕是如何表达情感的。

答:________________________________

【答案】①直抒胸臆:《鹧鸪天》上阕先写自己重归故地,睹物思人,物是而人非,“为何不能同归”的感叹表达出作者悲从中来又无可奈何的伤感之情和满腔的思念之情。②借景抒情:以“梧桐半死”和“鸳鸯失伴”渲染了极为悲伤的氛围,暗示自己丧偶之痛和老来孤独之情。③运用比喻修辞手法。以“梧桐半死”和“鸳鸯失伴”比喻自己知天命之年却成为鳏夫,孑身独存的苦状,寂寞之情,溢于言表。“清霜”二字,以秋天霜降后梧桐枝叶凋零,生意索然,比喻妻子死后自己也垂垂老矣。“头白”二字一语双关,鸳鸯头上有白毛,而词人此时也到了满头青丝渐成雪的年龄。这两句形象地刻画出了作者的孤独的凄凉。

2.这两首悼亡词都写出了妻子的美好形象,说说两首词采用的不同写法是什么,表现了怎样的意境。

答:________________________________

【答案】①苏词通过梦境来写人,描绘出妻子对镜梳妆、见到久别的丈夫喜极而泣的情景,表现了夫妻间生死不渝的恩爱之情。②贺词通过细节来写人,追忆妻子深夜为自己补衣的情景,表现了贫贱夫妻患难与共之情。

1、苏轼《江城子》 句道出了词人对亡妻阴阳永隔、再无聚首之日的哀痛和喟叹,为全词奠定了凄哀的感情基调。

2、苏轼《江城子》看似写梦,实则是以前夫妻恩爱生活的一个生动写照诗句是 , 。

3、苏轼《江城子》十年死别,苦苦思念,一旦相见,纵有千言万语也不知从何说起,只有相视无语,默默凝咽,此情此景正应了此时无声胜有声的意境的两句是 , 。

4、苏轼《江城子》“ , ”两句用白描手法简约生动地勾勒出词人四处奔波、生活艰难、仕途坎坷、心力交瘁的形象特征。

十年生死两茫茫

小轩窗, 正梳妆

相顾无言, 惟有泪千行

尘满面, 鬓如霜

千古豪情—苏轼的爱情

他的结发之妻叫王弗,是四川眉州青神县进士王方的女儿,她年轻貌美,知书达礼,性情温和。庆历六年(1054),19岁的苏轼娶16岁的王弗为妻。王弗与苏轼共同生活了11年,治平二年(1065)五月,妻王弗卒于京师,年仅27岁。王弗生前,不但是苏轼生活上的伴侣,而且是文学上的知音,事业上的贤内助。

王弗去世后,苏轼悲痛万分,他按照父亲苏洵的安排,将妻子安葬在母亲的坟旁。并在埋葬王弗的山头上种植了30000株松树,以寄托他的哀思。又过了10年,苏轼为王弗写下了被誉为悼亡词千古第一的《江城子·记梦》

苏轼的第二任妻子叫王闰之,是王弗的堂妹,在王弗逝世后第三年嫁给了苏轼。她比苏轼小11岁,自小对苏轼崇拜有加,生性温柔,处处依着苏轼。王闰之伴随苏轼走过了他人生中最重要的25年,历经乌台诗案,黄州贬谪,在苏轼的宦海浮沉中,与之同甘共苦。25年之后,王闰之去世。苏东坡痛断肝肠,写祭文道:“曾不少许,弃我而先。孰迎我门,孰馈我田?已矣奈何!泪尽目干。旅殡国门,我少实恩。惟有同穴,尚蹈此言。呜呼哀哉!”在妻子死后百日,苏轼请他的朋友、大画家李龙眠画了十张罗汉像,在请和尚给她诵经超度时,将此十张足以传世的佛像献给了妻子的亡魂。苏轼去世后,其弟苏辙按照兄长的意思,将其与王闰之合葬,实现了祭文中“惟有同穴”的愿望。

苏轼的第三任妻子叫王朝云,字子霞,是杭州钱塘人。王朝云比他小26岁。在苏轼最困难的时候,王朝云一直陪伴其左右,和他共渡难关。王朝云是苏轼的红颜知己,苏轼写给王朝云的诗歌最多,称其为“天女维摩”。在苏轼晚年的流放生涯中,王朝云始终紧紧相随,是他一生中最忠贞的伴侣和朋友。但不幸的是,朝云被扶正后过了11年,即先于苏轼病逝。年仅34岁。

朝云逝后,苏轼一直鳏居,再未婚娶。遵照朝云的遗愿,苏轼将亡妻葬于惠州西湖孤山南麓栖禅寺大圣塔下的松林之中,并在墓边修筑六如亭以纪念,他撰写悼念亡妻的楹联是:“不合时宜,惟有朝云能识我;独弹古调,每逢暮雨倍思卿”。朝云墓如今已成为当地万人参拜的名胜古迹。