第16课《我的叔叔于勒》课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 第16课《我的叔叔于勒》课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-11 21:13:50 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

我的叔叔于勒

莫泊桑(法国)

有人说钱能使黑的变成白的,能使丑的变成美的,能使亲人反目成仇,能使仇人推手言和……钱真的有这么大的魔力吗?还是让我们从《我的叔叔于勒》一文中寻找答案吧!

新课导入

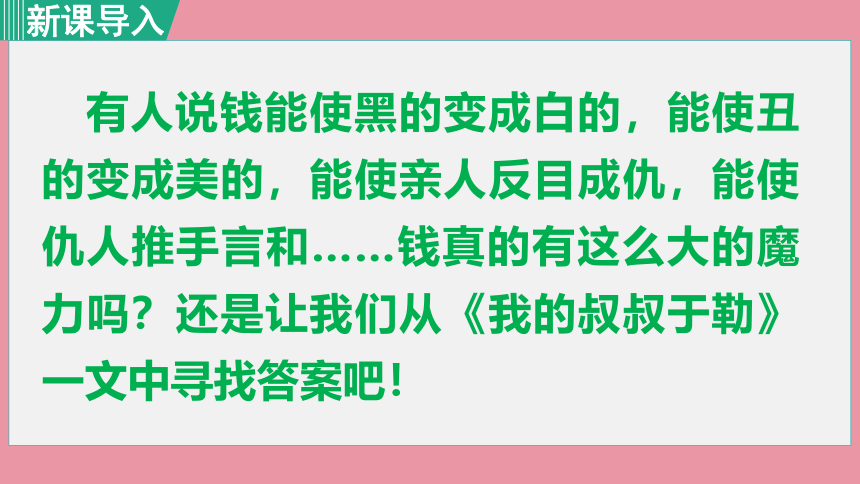

莫泊桑法国作家。1850年8月5日生于法国西北部诺曼底省的一个没落贵族家庭。1870年到巴黎攻读法学,适逢普法战争爆发,遂应征入伍。退伍后,先后在海军部和教育部任职。19世纪70年代是他文学创作的重要准备阶段,他的舅父和母亲的好友、作家福楼拜是他的文学导师。

莫泊桑的文学成就以短篇小说最为突出,有世界短篇小说巨匠的美称。他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片断,以小见大地概括出生活的真实。他的短篇小说侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾均有独到之处。

除了《羊脂球》(1880)这一短篇文库中的珍品之外,莫泊桑还创作了包括《一家人》(1881)、《我的叔叔于勒》(1883)、《米隆老爹》(1883)、《两个朋友》(1883)、《项链》(1884)等在内的一大批思想性和艺术性完美结合的短篇佳作。莫泊桑的长篇小说也达到比较高的成就。

作者简介

文题解说

题目中的“我”指若瑟夫,“我的叔叔”这个称呼既包含对于勒的同情,也包含对父母的不满。强调了于勒在作品中的地位,点明于勒与菲利普一家的关系。

创作背景

《我的叔叔于勒》最初发表于1883年8月7日《高卢人日报》。本文选自短篇小说集《羊脂球》,写于1883年,是莫泊桑前期的作品。当时的法国,资产阶级不仅和工人阶级的矛盾日益尖锐激烈,而且和小资产阶级的矛盾也日益尖锐激烈起来。小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分不甘心破产的小资产阶级成员,纷纷踏上了漂洋过海的险途,期望在美洲、亚洲甚至非洲闯出一条大发横财的生路,梦想着有朝一日腰缠万贯荣归故里。本篇小说就是在这样的社会背景下写出来的。

知识链接

批判现实主义

批判现实主义是十九世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。

它的主要特点是深刻真实地反映社会现实,揭露资本主义制度的弊端和矛盾。其代表作品有法国巴尔扎克的《人间喜剧》、俄国列夫·托尔斯泰的《复活》等。

1.解决字词障碍

(1)给加点字注音

撬开( ) 煞白( ) 诧异( ) 牡蛎( )( ) 别墅( )

褴褛( )( ) 女婿( ) 嘟哝( )( )

2.根据拼音写出汉字

jié( )据 zhàn ( )桥 阔chu( ) zāota( ) 手pà( )

端xiáng( ) zhuàn( )钱 莫míng( )其妙

3.解释词语

拮据 褴褛 阔绰 恭维 张皇 端详 十拿九稳 与日俱增 狼狈不堪

字词积累

整体感知

第一部分(开头至“如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”)这是故事的开端,作者抓住几件琐细的小事,通过细节描写,渲染了菲利普拮据的家境,初步揭示出人物爱慕虚荣的性格特征,并点出全文的主要矛盾——菲利普一家迫不及待地盼望于勒早日归来。

第二部分(从“父亲的弟弟于勒叔叔,那时候是全家唯一的希望”至“并且决定在举行婚礼之后全家到哲尔赛岛去游玩一次”)插叙了于勒的过去和全家急切盼望他归来的原因,作为故事进一步发展的铺垫。

第三部分(从“哲尔赛岛是穷人们最理想的游玩的地方”到结束),是小说的中心部分,可分为四个层次。

第一层(到“心里异常紧张”)故事的发展。菲利普夫妇迟疑之余决定向船长打听买牡蛎人的底细,故事情节急剧向前发展。

第二层(到“她说完就站起来,给了我一个五法郎的银币,就走开了”)这是故事发展的高潮。菲利普夫妇一切美好的愿望全部破灭了,不由发出了谩骂与诅咒。

第三层(到“那就是哲尔赛岛了”)这是故事的结局。菲利普夫妇让小儿子出面付钱,自己避开于勒,脱身而去。

第四层(最后一句)故事的尾声,余音绕梁,耐人寻味。

梳理小说情节

1.课文中菲利普夫妇称呼于勒的词语有哪些?为什么会有这些变化?

梳理小说情节

坏蛋、流氓、无赖——正直的人、有良心的人——小子、家伙、老流氓、贼、流氓。因为于勒当初花了菲利普夫妇的钱,然后于勒到美洲赚了钱,不仅愿意还他们钱,而且还可以多给他们钱。可是后来于勒破产又失去了钱,还可能会回来花他们的钱。总之,他们对于勒的称呼因于勒的贫富而发生变化。

梳理小说情节

2.小说围绕菲利普夫妇对于勒的态度变化,展开曲折的情节。试根据下面的提示。多角度梳理课文的情节结构。

梳理小说情节

于勒挥霍家产,被送到海外。菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境。菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困。于勒破产成了穷光蛋,菲利普夫妇弃他而去。(逻辑)

于勒发财,菲利普一家盼望于勒归来解困。于勒成了穷光蛋,希望破灭了。(心理)

菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境。菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困。船上发现于勒破产成了穷光蛋,菲利普夫妇弃他而去。(情节发展)

菲利普一家等待于勒归来,为什么?于勒在海外发财了。不料于勒成了穷光蛋,菲利普夫妇失望怨恨而归。(技巧)

菲利普夫妇是怎样的一种人?结合具体情节说明理由。

爱慕虚荣,自私虚伪,势利贪婪,冷酷无情,但又不免小

人物的辛酸与无奈。

——从语言、动作、神态、心情细节描写中可看出来;

——从菲利普夫妇对弟弟前后不态度变化中可看出来;

——从与“我”对叔叔的不同态度比较中可以看出来;

——从社会背景及家庭现状及痛苦心境中可以看出来。

小说从哪些不同侧面勾勒出了于勒怎样的人物形象?

(1)第6段,传说的于勒:品行不好,挥霍钱财。

(2)第10段,信中的于勒:希望回报家人,渴望亲情,不愿家人为他担心。

(3)第33段,船长谈于勒:沦为穷水手,无颜见家人,不愿再次成为家人负担。

(4)第42段,“我”眼中的于勒:衰老,愁苦,疲惫,让人同情和怜悯。

概述故事:于勒是怎样一个人?

年轻时________________,于是_______________;后来__________________,于是_____________________,但是__________________________,终于_____________________。

于勒年轻时,是个浪荡子。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普一些钱,因而被家里的人看不起,甚至视为全家的“恐怖”。于是,他被送到美洲。后来,据说他在那里作生意赚了钱,并且给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,哥哥、嫂子把他看作全家的“希望”和“福音”。但是,于勒在美洲阔了一阵之后,重又潦倒落魄下来,沦落成一个穷光蛋,被法国船长带回来,在船上摆摊靠卖牡蛎过日子,跟讨饭差不多,他又重新成为哥哥、嫂子的“恐怖”,终于被弃之家门外)

“我”在整篇小说中是怎样的形象?有什么作用?

“我”是一个涉世未深、富有同情心和正义感的少年。“我”在小说中的作用主要有三点:①“我”是本文的叙事线索。文章以“我”的所见所闻所感组织材料,构筑全文。②“我”是菲利普夫妇丑恶灵魂的见证人,同时“我”的行为的“纯真”又衬托出了菲利普夫妇行为的“丑陋”。③“我”起寄托作者感情和希望的作用。

本文的主人公是谁?

这篇小说虽然题为《我的叔叔于勒》,而事实上却重在表现菲利普夫妇的人物形象,并且是通过菲利普夫妇来揭示文章主题的,所以说菲利普夫妇才是这篇小说的主人公。

作品主题

这篇小说,通过菲利普一家对待于勒态度的前后变化,形象地展示了小资产阶级爱虚荣、向上爬的卑俗心理,揭露了资本主义制度下人和人的关系,是“赤裸裸的利害关系”,是“冷酷的现金交易”,反映了资本主义制度的黑暗和腐朽。

不过,这篇小说揭露批判人性的自私冷酷、极度虚荣的心理的时候,也反映了小人物的辛酸与无奈;同时,也通过写约瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了看重骨肉情意、同情贫弱者的思想感情。

通过人物语言、行动、表情揭示人物丰富的心理活动,细腻地刻画人物韵性格特点。如菲利普认出卖牡蛎的穷水手就是于勒时,“突然好像不安起来”,这是心里骤然紧张所致;“他向旁边走了几步”,是想躲开于勒的目光,怕他认出自己来;“瞪着眼”看女儿、女婿,是怕他们觉察出这个秘密。这里一系列行动描写,加上表情的描写,层次分明地写出了人物紧张、恐慌以致失魂落魄的心理状态。菲利普夫妇的性格特征,随着语言和心理变化,一层层的发展。

艺术特色

课后练笔:

借鉴写作特色,进行想象写作:

“我们在船上发现一位百万富翁长的非常像于勒……”

张忆帆

谢谢观看

我的叔叔于勒

莫泊桑(法国)

有人说钱能使黑的变成白的,能使丑的变成美的,能使亲人反目成仇,能使仇人推手言和……钱真的有这么大的魔力吗?还是让我们从《我的叔叔于勒》一文中寻找答案吧!

新课导入

莫泊桑法国作家。1850年8月5日生于法国西北部诺曼底省的一个没落贵族家庭。1870年到巴黎攻读法学,适逢普法战争爆发,遂应征入伍。退伍后,先后在海军部和教育部任职。19世纪70年代是他文学创作的重要准备阶段,他的舅父和母亲的好友、作家福楼拜是他的文学导师。

莫泊桑的文学成就以短篇小说最为突出,有世界短篇小说巨匠的美称。他擅长从平凡琐屑的事物中截取富有典型意义的片断,以小见大地概括出生活的真实。他的短篇小说侧重摹写人情世态,构思布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾均有独到之处。

除了《羊脂球》(1880)这一短篇文库中的珍品之外,莫泊桑还创作了包括《一家人》(1881)、《我的叔叔于勒》(1883)、《米隆老爹》(1883)、《两个朋友》(1883)、《项链》(1884)等在内的一大批思想性和艺术性完美结合的短篇佳作。莫泊桑的长篇小说也达到比较高的成就。

作者简介

文题解说

题目中的“我”指若瑟夫,“我的叔叔”这个称呼既包含对于勒的同情,也包含对父母的不满。强调了于勒在作品中的地位,点明于勒与菲利普一家的关系。

创作背景

《我的叔叔于勒》最初发表于1883年8月7日《高卢人日报》。本文选自短篇小说集《羊脂球》,写于1883年,是莫泊桑前期的作品。当时的法国,资产阶级不仅和工人阶级的矛盾日益尖锐激烈,而且和小资产阶级的矛盾也日益尖锐激烈起来。小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分不甘心破产的小资产阶级成员,纷纷踏上了漂洋过海的险途,期望在美洲、亚洲甚至非洲闯出一条大发横财的生路,梦想着有朝一日腰缠万贯荣归故里。本篇小说就是在这样的社会背景下写出来的。

知识链接

批判现实主义

批判现实主义是十九世纪在欧洲形成的一种文艺思潮和创作方法。是在继承以往文学中的现实主义传统的基础上形成的。

它的主要特点是深刻真实地反映社会现实,揭露资本主义制度的弊端和矛盾。其代表作品有法国巴尔扎克的《人间喜剧》、俄国列夫·托尔斯泰的《复活》等。

1.解决字词障碍

(1)给加点字注音

撬开( ) 煞白( ) 诧异( ) 牡蛎( )( ) 别墅( )

褴褛( )( ) 女婿( ) 嘟哝( )( )

2.根据拼音写出汉字

jié( )据 zhàn ( )桥 阔chu( ) zāota( ) 手pà( )

端xiáng( ) zhuàn( )钱 莫míng( )其妙

3.解释词语

拮据 褴褛 阔绰 恭维 张皇 端详 十拿九稳 与日俱增 狼狈不堪

字词积累

整体感知

第一部分(开头至“如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”)这是故事的开端,作者抓住几件琐细的小事,通过细节描写,渲染了菲利普拮据的家境,初步揭示出人物爱慕虚荣的性格特征,并点出全文的主要矛盾——菲利普一家迫不及待地盼望于勒早日归来。

第二部分(从“父亲的弟弟于勒叔叔,那时候是全家唯一的希望”至“并且决定在举行婚礼之后全家到哲尔赛岛去游玩一次”)插叙了于勒的过去和全家急切盼望他归来的原因,作为故事进一步发展的铺垫。

第三部分(从“哲尔赛岛是穷人们最理想的游玩的地方”到结束),是小说的中心部分,可分为四个层次。

第一层(到“心里异常紧张”)故事的发展。菲利普夫妇迟疑之余决定向船长打听买牡蛎人的底细,故事情节急剧向前发展。

第二层(到“她说完就站起来,给了我一个五法郎的银币,就走开了”)这是故事发展的高潮。菲利普夫妇一切美好的愿望全部破灭了,不由发出了谩骂与诅咒。

第三层(到“那就是哲尔赛岛了”)这是故事的结局。菲利普夫妇让小儿子出面付钱,自己避开于勒,脱身而去。

第四层(最后一句)故事的尾声,余音绕梁,耐人寻味。

梳理小说情节

1.课文中菲利普夫妇称呼于勒的词语有哪些?为什么会有这些变化?

梳理小说情节

坏蛋、流氓、无赖——正直的人、有良心的人——小子、家伙、老流氓、贼、流氓。因为于勒当初花了菲利普夫妇的钱,然后于勒到美洲赚了钱,不仅愿意还他们钱,而且还可以多给他们钱。可是后来于勒破产又失去了钱,还可能会回来花他们的钱。总之,他们对于勒的称呼因于勒的贫富而发生变化。

梳理小说情节

2.小说围绕菲利普夫妇对于勒的态度变化,展开曲折的情节。试根据下面的提示。多角度梳理课文的情节结构。

梳理小说情节

于勒挥霍家产,被送到海外。菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境。菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困。于勒破产成了穷光蛋,菲利普夫妇弃他而去。(逻辑)

于勒发财,菲利普一家盼望于勒归来解困。于勒成了穷光蛋,希望破灭了。(心理)

菲利普一家因于勒的挥霍陷入困境。菲利普一家等待在海外发财的于勒归来解困。船上发现于勒破产成了穷光蛋,菲利普夫妇弃他而去。(情节发展)

菲利普一家等待于勒归来,为什么?于勒在海外发财了。不料于勒成了穷光蛋,菲利普夫妇失望怨恨而归。(技巧)

菲利普夫妇是怎样的一种人?结合具体情节说明理由。

爱慕虚荣,自私虚伪,势利贪婪,冷酷无情,但又不免小

人物的辛酸与无奈。

——从语言、动作、神态、心情细节描写中可看出来;

——从菲利普夫妇对弟弟前后不态度变化中可看出来;

——从与“我”对叔叔的不同态度比较中可以看出来;

——从社会背景及家庭现状及痛苦心境中可以看出来。

小说从哪些不同侧面勾勒出了于勒怎样的人物形象?

(1)第6段,传说的于勒:品行不好,挥霍钱财。

(2)第10段,信中的于勒:希望回报家人,渴望亲情,不愿家人为他担心。

(3)第33段,船长谈于勒:沦为穷水手,无颜见家人,不愿再次成为家人负担。

(4)第42段,“我”眼中的于勒:衰老,愁苦,疲惫,让人同情和怜悯。

概述故事:于勒是怎样一个人?

年轻时________________,于是_______________;后来__________________,于是_____________________,但是__________________________,终于_____________________。

于勒年轻时,是个浪荡子。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普一些钱,因而被家里的人看不起,甚至视为全家的“恐怖”。于是,他被送到美洲。后来,据说他在那里作生意赚了钱,并且给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,哥哥、嫂子把他看作全家的“希望”和“福音”。但是,于勒在美洲阔了一阵之后,重又潦倒落魄下来,沦落成一个穷光蛋,被法国船长带回来,在船上摆摊靠卖牡蛎过日子,跟讨饭差不多,他又重新成为哥哥、嫂子的“恐怖”,终于被弃之家门外)

“我”在整篇小说中是怎样的形象?有什么作用?

“我”是一个涉世未深、富有同情心和正义感的少年。“我”在小说中的作用主要有三点:①“我”是本文的叙事线索。文章以“我”的所见所闻所感组织材料,构筑全文。②“我”是菲利普夫妇丑恶灵魂的见证人,同时“我”的行为的“纯真”又衬托出了菲利普夫妇行为的“丑陋”。③“我”起寄托作者感情和希望的作用。

本文的主人公是谁?

这篇小说虽然题为《我的叔叔于勒》,而事实上却重在表现菲利普夫妇的人物形象,并且是通过菲利普夫妇来揭示文章主题的,所以说菲利普夫妇才是这篇小说的主人公。

作品主题

这篇小说,通过菲利普一家对待于勒态度的前后变化,形象地展示了小资产阶级爱虚荣、向上爬的卑俗心理,揭露了资本主义制度下人和人的关系,是“赤裸裸的利害关系”,是“冷酷的现金交易”,反映了资本主义制度的黑暗和腐朽。

不过,这篇小说揭露批判人性的自私冷酷、极度虚荣的心理的时候,也反映了小人物的辛酸与无奈;同时,也通过写约瑟夫对穷于勒的怜悯,表达了看重骨肉情意、同情贫弱者的思想感情。

通过人物语言、行动、表情揭示人物丰富的心理活动,细腻地刻画人物韵性格特点。如菲利普认出卖牡蛎的穷水手就是于勒时,“突然好像不安起来”,这是心里骤然紧张所致;“他向旁边走了几步”,是想躲开于勒的目光,怕他认出自己来;“瞪着眼”看女儿、女婿,是怕他们觉察出这个秘密。这里一系列行动描写,加上表情的描写,层次分明地写出了人物紧张、恐慌以致失魂落魄的心理状态。菲利普夫妇的性格特征,随着语言和心理变化,一层层的发展。

艺术特色

课后练笔:

借鉴写作特色,进行想象写作:

“我们在船上发现一位百万富翁长的非常像于勒……”

张忆帆

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)