云南省部分名校2023-2024学年高二上学期第一次联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 云南省部分名校2023-2024学年高二上学期第一次联考历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 256.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

云南省部分名校2023-2024学年高二上学期第一次联考

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)(下),选择性必修1第一、二单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.诸侯国与天子有着一系列复杂的权利义务关系,这是以往所没有的创制。由于这种“创制”,各诸侯国建立在政治、血缘关系之上的造物形态具有“同构”特征,以便王室通过器物馈赠、赏赐等方式实现社会控制,并得以延续。这种“创制”是( )

A.分封制 B.内外服制度 C.官僚制 D.中央集权制

2.《战国策·齐策六》记载,在战国后期,鲁仲连劝燕将投降齐国时说:“裂地定封,富比陶(穰侯)、卫(商君),世世称寡,与齐久存。”这表明当时( )

A.分封制成为定制 B.选官制发生巨变

C.举荐制得到认同 D.世袭制广泛存在

3.表1所示为某同学学习中国古代史的笔记(节选)。据表判断该同学的学习主题可能是( )

表1

地域经济发展

奖励耕战,吏治清明,“运交近攻”策略

修建水利工程,物质基础雄厚

地理位置优越,“固塞险、形势便”

励精图治,广纳贤才

A.春秋战国时期的变法运动 B.秦统一多民族封建国家建立的条件

C.西汉统一多民族封建国家的巩固 D.魏晋南北朝时期的民族交融

4.《新唐书·卷一百二十四》记载:“夫文之弊,至于尚官;官之弊,至于尚姓;姓之弊,至于尚诈。隋承其弊,不知其所以弊,乃反古道,罢乡举……”造成“官之弊,至于尚姓”的选官制度是( )

A.世官制度 B.科举制度 C.九品中正制度 D.军功爵制度

5.文献中对某一机构职务有以下描述:其一,守卫值宿;其二,侦察与逮捕;其三,典诏狱。这一机构是( )

A.刺史 B.通判 C.锦衣卫 D.知州

6.“百日维新”期间,光绪皇帝下达的与变法有关的谕旨共有207件。其中的重要谕旨和关键语句均未使用“维新”一词,在这207件谕旨中,“维新”字样只出现了两次。这说明( )

A.维新变法未得到光绪的支持 B.维新思潮成为时代主流

C.变法运动具有广泛社会基础 D.统治者对变法较为谨慎

7.图1所示为某馆征集到的“省县公职候选人考试及格证书”,其正文内容如下:刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。该证书体现出( )

图1

A.民国政府废除了科举制 B.文书类档案一直保存完好无缺

C.选官方式较为公开公正 D.以考试为核心的选官体系形成

8.抗战开始时,《科学》杂志的关注点集中于“科学与战争”“科学与国防”等国家、社会建设方面的讨论,专门撰写文章论述“科学救国”思想,提出科学应与现代国防相结合并为战争服务。这说明( )

A.科学救国开始成为时代潮流 B.现代国防力量取决于科学思想

C.思想文化领域形成统一战线 D.民族危机影响科学研究的方向

9.表2所示是边区部分新区(1940年以后建立政权)县政府委员和参议会议员党派比例统计,这些地区的政权建设遵循( )

表2

县别 庆阳 合水 富县 镇原 清涧 绥德 葭县

机关 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员

党 派 中共 23 3 20 3 — 4 20 2 54 7 55 5 — —

国民党 17 3 14 3 — 4 17 — 33 3 50 7 — 4

无党派 24 3 27 3 — 4 12 6 67 1 102 1 — 2

A.聘任原则 B.“三三制”原则 C.普选原则 D.精兵简政原则

10.1956年,国际奥委会邀请台湾地区的体育组织单独派队参加在墨尔本举办的第十六届奥林匹克运动会,我国宣布退出此次奥运会;此后,在国际奥委会的会议上,西方代表蛮横地干涉中国代表的言论自由;1958年,中国奥委会宣布退出国际奥林匹克运动。这折射出该时期的中国( )

A.致力于同周边国家改善关系 B.外交政策受到国际形势影响

C.坚持“一边倒”的外交方针 D.国家利益影响了体育政策

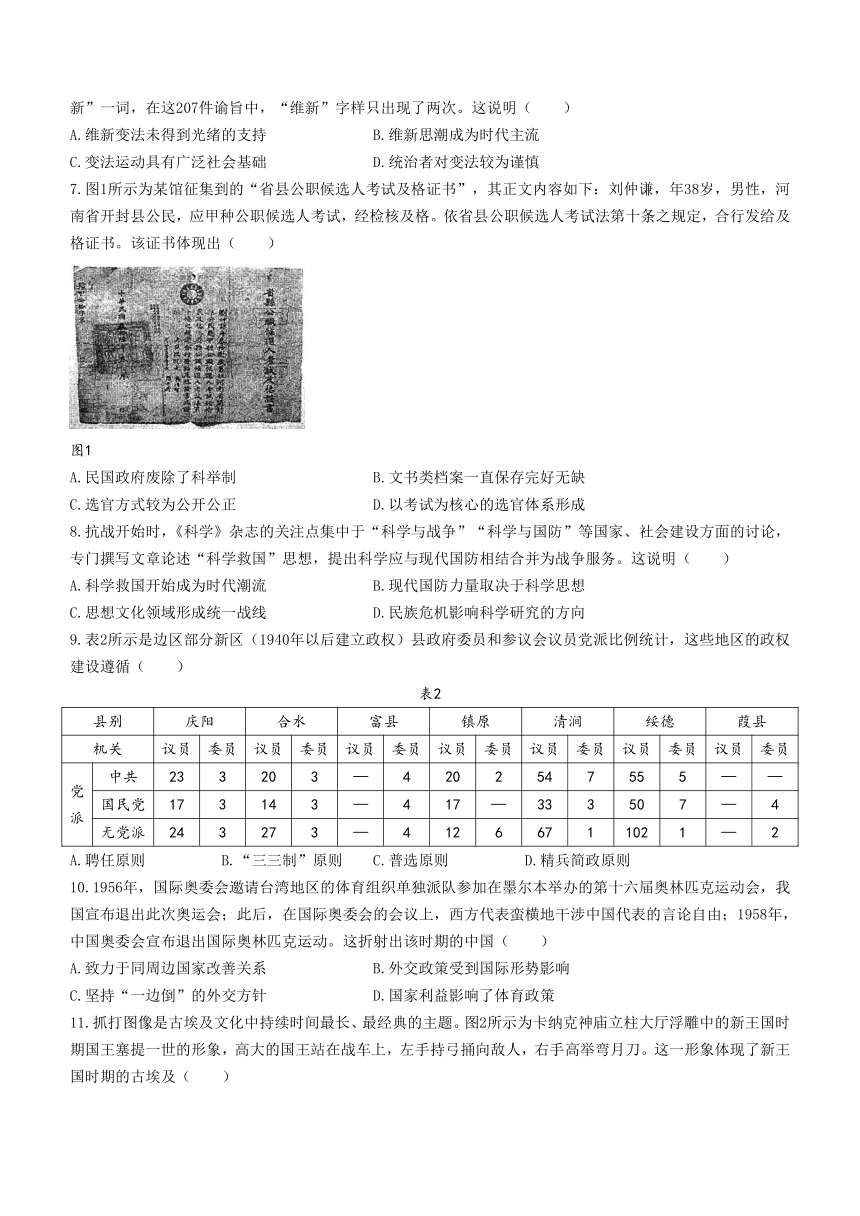

11.抓打图像是古埃及文化中持续时间最长、最经典的主题。图2所示为卡纳克神庙立柱大厅浮雕中的新王国时期国王塞提一世的形象,高大的国王站在战车上,左手持弓捅向敌人,右手高举弯月刀。这一形象体现了新王国时期的古埃及( )

图2

A.王权观念得到强化 B.王权得到不断扩大

C.君权神授观念浓厚 D.对外扩张活动频繁

12.17世纪初,在荷兰饮中国茶的只限于少数富裕阶层。但到了18世纪后半叶,普通人家也习惯在午餐后不久饮茶,较富裕家庭的饮茶时间则移至午后末尾:与此同时,人们在早餐前或早餐时喝茶的习惯也逐渐出现。这反映了当时荷兰( )

A.等级观念明显淡化 B.与东方贸易的扩大

C.贫富差距日益缩小 D.崇尚东方生活方式

13.卢梭在《社会契约论》中指出:“一个真正有才能的人出任阁臣同一个傻瓜出任共和政府的首脑一样,是很罕见的事。倘若一个治国能人在一个充满了矫揉造作的君主制宫廷里执掌了政权的话,他会为那个国家开辟一个新时代。”卢梭旨在强调( )

A.君主制与共和制不可调和 B.共和制提升政府行政效能

C.君主制影响人民民主权利 D.民主制更适合法国的国情

14.1793年,美国总统华盛顿提出“孤立主义”政策,即严禁美国以任何形式参与、帮助或支持欧洲活动。1823年,门罗总统发表《门罗宣言》,宣称:“今后欧洲任何大国不得把美洲大陆业已独立自由的国家当作将来殖民的对象。”这一转变旨在( )

A.改变传统国家外交政策 B.树立自身良好执政形象

C.扩大美国在美洲的利益 D.否定现行国家政治体制

15.1861—1864年,一贯对任人唯亲非常不屑一顾的美国总统林肯,在他有权任命的1639个职位中,更换了其中的1457个。林肯的这一做法( )

A.有利于政府工作的稳定 B.不利于政府工作的连续性

C.反映了总统权力的扩张 D.有助于打破任人唯亲的影响

16.随着互联网的出现,人们开始重新连接,在宽阔的世界里与更多各种各样的人相连,受其影响就会改变想法,改变想法就会改变行为。工业革命把人变成机器,信息革命把机器变成人。由此可推知( )

A.科技革命影响世界历史发展进程

B.信息革命使机器完全取代了人脑

C.工厂制度逐渐消失于信息革命中

D.科技改变人们思维以及生活方式

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

在江苏省连云港市孔望山隋唐墓地中,不仅出土了起源于我国长江中下游地区的水稻作物遗存,还出上了起源于我国北方黄河流域的粟、黍和大豆作物造存,更发现了起源于西亚地区的小麦和大麦作物遗存……江苏淮北地区连云港孔望山遗址浮选结果统计显示,炭化水稻、粟、小麦、大麦、黍和大豆种子出土的农作物数量百分比分别为19.75%、11.73%、12.35%、6.79%、0.61%和0.61%。

——摘编自黎海明等《江苏淮北地区隋唐时期农业经济探究——以连云港

孔望山墓地农业考古研究为例》

材料二

表3 海州(今连云港市)户数和口数变化表

时间 贞观十三年(639年) 天宝十一年(752年) 增幅

户数/户 8999 28549 217.2%

口数/人 43693 184009 321.1%

——摘编自《新唐书》卷三八《地理志二》

(1)根据材料一,概括隋唐时期江苏连云港地区农业经济的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析隋唐时期江苏连云港地区农业发展的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

10—14世纪,中国的选官制度已趋成熟,但仍存在多元性、复杂性。辽朝在形式上以南枢密院掌文选,北枢密院掌武远,但将北枢密院视为兵部,南枢密院视为吏部。因此,辽朝实质上是承袭了唐朝吏部掌文选,兵部掌武选的选官机构设置,并将此制很好地融入本民族政权职官机构设置之中,做到了将中原制度文化与本民族政权实际情况很好地协调融合。

——摘编自魏淑度《借鉴、趋同、变迁:辽西夏金远官制比较》

材料二

培养和配备少数民族干部是民族自治的重要标志。人事管理自治权的核心在于要保障少数民族依法管理本民族和本地方事务。这项权利的主要内容包括:自治地方要大量培养少数民族千部和妇女干部;自治地方的人员录用要对实行区城自治的少数民族和其他少数民族给予优先照顾。

——摘编自张春宇《什么是社会主义民族区域自治制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析10—14世纪中国选官制度具有复杂性的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈新中国选拔和培养民族干部的作用。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

雅典民主制的根本原则是政治平等,公民享有近乎绝对平等的政治权利,直接参与国家的管理。雅典人相信,只要给予充分参与的机会,普通民众和社会精英一样拥有政治智慧。相比起来,现代民主制普遍实行“代议制民主制”。在古希腊人的概念里,所谓“代议的”或者“间接的”,非但不可能是民主的,甚至是反民主的……公元前2世纪的古希腊历史学家波利比乌斯对罗马共和国的政治制度也作了精辟的分析,称其为一个包含了君主、民主和贵族政治三种因素的混合政体。其由选举产生、任期限为一年的最高行政长官——执政官——代表了君主政治的成分,决定国家内外政策:道过法律的元老院代表了贵族政治的成分;而具有选举权和立法权的公民大会则代表了民主政治的成分。在波利比乌斯看来,这是一种最为完善的政治制度,因为三个因素在权力上既相互制衡,又相互配合,而它也同样适用于现代西方民主政体。从制度上说,现代民主制更多地借鉴了古罗马共和政体,而不是古希腊民主制。因此可以说,西方现代民主制度是在吸收古希腊民主思想和古罗马政治制度的基础上,为了适应现代需要而进行的一个全新创造。

——摘编自黄洋《古代希腊政治与社会初探》

根据材料并结合所学知识,围绕“西方的民主制”自拟一个具体的论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表达严谨。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

美国总统威尔逊在一战前后对美国国家身份的塑造,实际上起到了为0世纪的美国提供风向标的作用。他试图告诉美国人,在美国已经崛起为世界大国和对外部世界依赖日深的新形势下,作为一个美国人意味着什么,美国在国际舞台上要扮演什么样的角色,美国作为国家存在的意义是什么,他为崛起的美国勾画了一个崭新的国家身份与国际角色——“自由卫士”和“世界领袖”,这实现了新形势下美国自我认知的转变。威尔逊竭力塑造的美国国家特性和国际角色虽然在20世纪20年代共和党执政时期遭到一定程度的拒绝,但在20世纪40年代之后被美国社会普遍接受,成为20世纪占主导地位的对美国自身及其国际角色的理解。威尔逊对美国存在意义的阐述和国家身份的重塑对20世纪美国外交政策产生了深远的影响。

——摘编自王立新《我们是谁?威尔逊、一战与美国国家身份的重塑》

材料二

第一次世界大战的社会记忆以及二战前和平主义思潮的盛行,使得一战期间英国政府“为了国王和国家而战”的口号失去吸引力。在二战前的和平主义运动中,经验丰富的政治家和数百万民众寄希望于国联来防止战争。英国对德宣战后,和平主义和绥靖主义思潮在英国仍有很大影响力。英国民众不再像一战时那样用欢呼声以及对军事荣耀的期待去迎接战争,相反,二战被视为一场人们缓慢接受的、不可避免的战争。政府与人民之间缺乏信任,政府的战争动员话语较少涉及人民。负责政府战时宣传的信息部由于机构庞杂、分工不明、人员业余等弊病,给人留下愚蠢且无能的负面印象。在此背景下,政府动员话语逐渐出现“人民战争”的转向。

——摘编自莫磊《第二次世界大战期间英国“人民战争”话语的生成、传播及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出威尔逊对美国国家身份阐述的历史影响。(7分)

(2)根据材料二,概括英国“人民战争”话语生成的历史背景。(7分)

高二历史试卷参考答案

1.A【解析】根据材料关键词“诸侯”“权利义务关系”“同构”“王室”可知,这种“创制”是西周实行的分封制,故选A项,排除D项;内外服制度下,诸侯与商王的联系并不紧密,故排除B项;官僚制是以皇帝为中心,以地主阶级为基础的,与血缘关系不大,且封建官僚制度萌生于春秋战国,故排除C项。

2.D【解析】材料中的文言文意为:齐国会封赐您一部分土地,您的富贵就可以与陶(穰侯)、卫(商君)相比,世世代代称孤道寡,与齐国长存。这意味着鲁仲连以分封爵位为条件吸引燕将投降齐国,说明当时世袭制仍得到广泛认同,故选D项,排除B项;春秋时期,分封制已经开始瓦解,故排除A项;材料未涉及举荐制,故排除C项。

3.B【解析】根据“远交近攻”策略、奖励耕战、地理位置优越等信息可以判断该学习主题是秦统一多民族封建国家建立的条件,故选B项,排除A、C、D三项。

4.C【解析】材料中的文言文意为:选文的弊端,莫过于以官为准;选官的弊端,莫过于以姓为准;因崇尚姓氏的弊端,以至于伪造。隋继承了这些弊端而不知为何而起,于是一反古道,停止乡举。选官的弊端,莫过于以姓为准指的是西晋时期主要看重家世的九品中正制度,故选C项;排除A、B、D三项。

5.C【解析】根据所学知识可知,作为明初皇帝的侍卫军事机构,锦衣卫主要从事侦察、逮捕、审问等活动,符合题意,故选C项;刺史是汉武帝时期设立的监察官,其初期职能是监察地方官,故排除A项;通判是北宋初设立于州一级的官员,用于制约知州,故排除B项;知州是北宋州级政区的地方行政官员,故排除D项。

6.D【解析】皇帝下达的与变法有关的谕旨共有207件,其中的重要谕旨和关键语句均未使用“维新”一词,由此可知,统治者对变法较为谨慎,故选D项,排除A项;材料未体现维新思潮成为时代主流,故排除B项;C项表述不符合史实,故排除C项。

7.C【解析】据材料可知,刘氏通过自己的努力,获得了省县参议员候选人的资格,这说明当时国民政府实施较为公开公正的选官制度,故选C项;1905年,清政府废除了科举制度,故排除A项;图1所示是个例,不能代表“文书类档案”,故排除B项;以考试为核心的选官体系形成始于科举制,故排除D项。

8.D【解析】依据材料,受抗战影响,《科学》杂志的关注点集中于科学与战争领域,可知民族危机影响科学研究方向,故选D项;材料未体现科学救国开始成为时代潮流和思想文化领域形成统一战线,故排除A、C两项;现代国防力量并不取决于科学思想,而是国家实力,故排除B项。

9.B【解析】“三三制”政权主要是指在根据地政权的人员分配上,共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一,表2所示反映了边区县级政府与参议会基本上遵循“三三制”原则,故选B项;表格无法体现A、C、D三项,故排除A、C、D三项。

10.D【解析】1956—1958年,国际奥委会粗暴干涉我国内政的行为致使中国退出该组织,我国这一系列的退出举措态度鲜明、决心坚定,遵循独立自主,坚持一个中国原则和立场不可动摇,故选D项;A、C两项与材料信息无关,故排除A、C两项;材料主旨不是整体外交政策的变化,且新中国成立后我国始终坚持独立自主的和平外交政策,故排除B项。

11.A【解析】材料中的古埃及抓打图像体现了国王高大、威严的形象,强化了埃及人的王权观念,故选A项;根据材料无法得出古埃及国王权力的不断扩大和对外扩张活动频繁的结论,故排除B、D两项;材料没有体现出君权神授观念浓厚,故排除C项。

12.B【解析】从17世纪到18世纪后半叶,荷兰饮茶群体的不断扩大主要是因为全球贸易的发展,流入荷兰的茶叶不断增多,故选B项;题干信息强调的是饮茶群体从少数富裕阶层扩大到其他社会群体,与等级观念没有关系,故排除A项;贫富差距日益缩小与史实不符,故排除C项;饮茶之风盛行,反映的是东方茶叶对荷兰的影响,并不能直接看出荷兰人对东方文化的态度,故排除D项。

13.B【解析】卢梭的话解释了君主制政府永远比不上共和制政府的根本原因是:在后者之中,几乎只有英明能干的人,公共舆论才会把他们提到首脑的职位上,而他们也会很好地履行职务,从而提高行政效率,故选B项;A、C两项与材料主旨不符,故排除A、C两项;材料未提及法国国情,故排除D项。

14.C【解析】华盛顿为了美国的尊严和安全,一直坚持着“孤立主义”的方针,1823年,门罗总统为了维护美国在美洲的权益,提出了门罗主义,故选C项;改变传统外交政策不是门罗的根本目的,故排除A项;树立良好的执政形象也并非门罗的主要目的,故排除B项;D项不符合史实,故排除D项。

15.B【解析】由于任期有限,更换大批政府官员的做法严重影响政府工作的连续性和稳定性,不利于保证行政效率,故选B项,排除A项;任命政府官员是美国总统的职责所在,加快总统权力的扩张是对材料现象的误读,故排除C项;材料未提及林肯总统新任命职员的身份,无法得出其打破任人唯亲的影响的结论,故排除D项。

16.D【解析】计算机和互联网的相继出现,让人与人之间的距离骤然缩短,整个地球变成了一个“地球村”,人们的思维方式和生活方式都悄然改变,故选D项;材料未涉及科技对世界历史进程的影响,故排除A项;B、C两项不符合社会现实,故排除B、C两项。

17.(1)特点:形成多样化的作物种植模式;水稻种植居于首位。(4分)

(2)原因:政治大一统的实现;均田制度的实施和赋役制度的调整;我国北方人口的迁移;先进的农业工具和耕种技术的传播;人口增长的压力;农作物种植的悠久传统和文化积淀。(8分,答出四点即可)

18.(1)原因:中原王朝与民族政权并立;辽、西夏、金民族地区的经济发展相对落后;中原王朝典章制度的强大吸引力;少数民族风俗习惯的影响。(8分)

(2)作用:有利于更好地贯彻党和国家的大政方针;加快了民族地区经济社会发展;有利于为实现民族地区的可持续发展提供重要保障;有利于推动中华民族命运共同体的构建;有利于促进少数民族文化的传承与发展。(6分,答出三点即可)

19.示例

论题:西方民主政治源自古希腊罗马。(2分)

阐述:雅典民主政治的核心观念是全体公民直接参与国家的管理,在实践上通过抽签的手段轮番而治。古代雅典绝大部分的公职都是通过抽签的方式任命的。公民大会是雅典城邦最高权力机构,它向成年男性公民开放,以投票方式对所有重大事物进行决策。除了少数需要专门才能的官员由公民大会选举产生且能连任外,所有其他官员均从年满30岁的公民中抽签选出,任期一年,不得连任。而实施陶片放逐法的主要目的是防止个人权威构成对民主制度的威胁,因而以投票的方式放逐那些最具有声望的人。古代罗马共和国的政治机构与西方近代资产阶级君主立宪制度的国家元首、议会和民众选举实际上相对应,其权力制衡的原则也颇为相似。(8分)

综上所述,古代希腊的民主思想、古罗马的共和政体为近现代西方民主政治奠定了基础。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

20.(1)影响:改变了美国人对国家身份的理解;影响了20世纪美国外交政策的制定;促进了美国国家认同观念的增强;为美国的全球霸权行径提供了理论依据。(7分,答出两点给4分,三点给7分)

(2)历史背景:一战的历史教训;和平主义思潮的盛行;国联的破产;绥靖政策的影响;政府对战争动员的缺乏。(7分,答出两点给4分,三点给7分)

历史试卷

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)(下),选择性必修1第一、二单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.诸侯国与天子有着一系列复杂的权利义务关系,这是以往所没有的创制。由于这种“创制”,各诸侯国建立在政治、血缘关系之上的造物形态具有“同构”特征,以便王室通过器物馈赠、赏赐等方式实现社会控制,并得以延续。这种“创制”是( )

A.分封制 B.内外服制度 C.官僚制 D.中央集权制

2.《战国策·齐策六》记载,在战国后期,鲁仲连劝燕将投降齐国时说:“裂地定封,富比陶(穰侯)、卫(商君),世世称寡,与齐久存。”这表明当时( )

A.分封制成为定制 B.选官制发生巨变

C.举荐制得到认同 D.世袭制广泛存在

3.表1所示为某同学学习中国古代史的笔记(节选)。据表判断该同学的学习主题可能是( )

表1

地域经济发展

奖励耕战,吏治清明,“运交近攻”策略

修建水利工程,物质基础雄厚

地理位置优越,“固塞险、形势便”

励精图治,广纳贤才

A.春秋战国时期的变法运动 B.秦统一多民族封建国家建立的条件

C.西汉统一多民族封建国家的巩固 D.魏晋南北朝时期的民族交融

4.《新唐书·卷一百二十四》记载:“夫文之弊,至于尚官;官之弊,至于尚姓;姓之弊,至于尚诈。隋承其弊,不知其所以弊,乃反古道,罢乡举……”造成“官之弊,至于尚姓”的选官制度是( )

A.世官制度 B.科举制度 C.九品中正制度 D.军功爵制度

5.文献中对某一机构职务有以下描述:其一,守卫值宿;其二,侦察与逮捕;其三,典诏狱。这一机构是( )

A.刺史 B.通判 C.锦衣卫 D.知州

6.“百日维新”期间,光绪皇帝下达的与变法有关的谕旨共有207件。其中的重要谕旨和关键语句均未使用“维新”一词,在这207件谕旨中,“维新”字样只出现了两次。这说明( )

A.维新变法未得到光绪的支持 B.维新思潮成为时代主流

C.变法运动具有广泛社会基础 D.统治者对变法较为谨慎

7.图1所示为某馆征集到的“省县公职候选人考试及格证书”,其正文内容如下:刘仲谦,年38岁,男性,河南省开封县公民,应甲种公职候选人考试,经检核及格。依省县公职候选人考试法第十条之规定,合行发给及格证书。该证书体现出( )

图1

A.民国政府废除了科举制 B.文书类档案一直保存完好无缺

C.选官方式较为公开公正 D.以考试为核心的选官体系形成

8.抗战开始时,《科学》杂志的关注点集中于“科学与战争”“科学与国防”等国家、社会建设方面的讨论,专门撰写文章论述“科学救国”思想,提出科学应与现代国防相结合并为战争服务。这说明( )

A.科学救国开始成为时代潮流 B.现代国防力量取决于科学思想

C.思想文化领域形成统一战线 D.民族危机影响科学研究的方向

9.表2所示是边区部分新区(1940年以后建立政权)县政府委员和参议会议员党派比例统计,这些地区的政权建设遵循( )

表2

县别 庆阳 合水 富县 镇原 清涧 绥德 葭县

机关 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员 议员 委员

党 派 中共 23 3 20 3 — 4 20 2 54 7 55 5 — —

国民党 17 3 14 3 — 4 17 — 33 3 50 7 — 4

无党派 24 3 27 3 — 4 12 6 67 1 102 1 — 2

A.聘任原则 B.“三三制”原则 C.普选原则 D.精兵简政原则

10.1956年,国际奥委会邀请台湾地区的体育组织单独派队参加在墨尔本举办的第十六届奥林匹克运动会,我国宣布退出此次奥运会;此后,在国际奥委会的会议上,西方代表蛮横地干涉中国代表的言论自由;1958年,中国奥委会宣布退出国际奥林匹克运动。这折射出该时期的中国( )

A.致力于同周边国家改善关系 B.外交政策受到国际形势影响

C.坚持“一边倒”的外交方针 D.国家利益影响了体育政策

11.抓打图像是古埃及文化中持续时间最长、最经典的主题。图2所示为卡纳克神庙立柱大厅浮雕中的新王国时期国王塞提一世的形象,高大的国王站在战车上,左手持弓捅向敌人,右手高举弯月刀。这一形象体现了新王国时期的古埃及( )

图2

A.王权观念得到强化 B.王权得到不断扩大

C.君权神授观念浓厚 D.对外扩张活动频繁

12.17世纪初,在荷兰饮中国茶的只限于少数富裕阶层。但到了18世纪后半叶,普通人家也习惯在午餐后不久饮茶,较富裕家庭的饮茶时间则移至午后末尾:与此同时,人们在早餐前或早餐时喝茶的习惯也逐渐出现。这反映了当时荷兰( )

A.等级观念明显淡化 B.与东方贸易的扩大

C.贫富差距日益缩小 D.崇尚东方生活方式

13.卢梭在《社会契约论》中指出:“一个真正有才能的人出任阁臣同一个傻瓜出任共和政府的首脑一样,是很罕见的事。倘若一个治国能人在一个充满了矫揉造作的君主制宫廷里执掌了政权的话,他会为那个国家开辟一个新时代。”卢梭旨在强调( )

A.君主制与共和制不可调和 B.共和制提升政府行政效能

C.君主制影响人民民主权利 D.民主制更适合法国的国情

14.1793年,美国总统华盛顿提出“孤立主义”政策,即严禁美国以任何形式参与、帮助或支持欧洲活动。1823年,门罗总统发表《门罗宣言》,宣称:“今后欧洲任何大国不得把美洲大陆业已独立自由的国家当作将来殖民的对象。”这一转变旨在( )

A.改变传统国家外交政策 B.树立自身良好执政形象

C.扩大美国在美洲的利益 D.否定现行国家政治体制

15.1861—1864年,一贯对任人唯亲非常不屑一顾的美国总统林肯,在他有权任命的1639个职位中,更换了其中的1457个。林肯的这一做法( )

A.有利于政府工作的稳定 B.不利于政府工作的连续性

C.反映了总统权力的扩张 D.有助于打破任人唯亲的影响

16.随着互联网的出现,人们开始重新连接,在宽阔的世界里与更多各种各样的人相连,受其影响就会改变想法,改变想法就会改变行为。工业革命把人变成机器,信息革命把机器变成人。由此可推知( )

A.科技革命影响世界历史发展进程

B.信息革命使机器完全取代了人脑

C.工厂制度逐渐消失于信息革命中

D.科技改变人们思维以及生活方式

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

在江苏省连云港市孔望山隋唐墓地中,不仅出土了起源于我国长江中下游地区的水稻作物遗存,还出上了起源于我国北方黄河流域的粟、黍和大豆作物造存,更发现了起源于西亚地区的小麦和大麦作物遗存……江苏淮北地区连云港孔望山遗址浮选结果统计显示,炭化水稻、粟、小麦、大麦、黍和大豆种子出土的农作物数量百分比分别为19.75%、11.73%、12.35%、6.79%、0.61%和0.61%。

——摘编自黎海明等《江苏淮北地区隋唐时期农业经济探究——以连云港

孔望山墓地农业考古研究为例》

材料二

表3 海州(今连云港市)户数和口数变化表

时间 贞观十三年(639年) 天宝十一年(752年) 增幅

户数/户 8999 28549 217.2%

口数/人 43693 184009 321.1%

——摘编自《新唐书》卷三八《地理志二》

(1)根据材料一,概括隋唐时期江苏连云港地区农业经济的特点。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析隋唐时期江苏连云港地区农业发展的原因。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

10—14世纪,中国的选官制度已趋成熟,但仍存在多元性、复杂性。辽朝在形式上以南枢密院掌文选,北枢密院掌武远,但将北枢密院视为兵部,南枢密院视为吏部。因此,辽朝实质上是承袭了唐朝吏部掌文选,兵部掌武选的选官机构设置,并将此制很好地融入本民族政权职官机构设置之中,做到了将中原制度文化与本民族政权实际情况很好地协调融合。

——摘编自魏淑度《借鉴、趋同、变迁:辽西夏金远官制比较》

材料二

培养和配备少数民族干部是民族自治的重要标志。人事管理自治权的核心在于要保障少数民族依法管理本民族和本地方事务。这项权利的主要内容包括:自治地方要大量培养少数民族千部和妇女干部;自治地方的人员录用要对实行区城自治的少数民族和其他少数民族给予优先照顾。

——摘编自张春宇《什么是社会主义民族区域自治制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析10—14世纪中国选官制度具有复杂性的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈新中国选拔和培养民族干部的作用。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

雅典民主制的根本原则是政治平等,公民享有近乎绝对平等的政治权利,直接参与国家的管理。雅典人相信,只要给予充分参与的机会,普通民众和社会精英一样拥有政治智慧。相比起来,现代民主制普遍实行“代议制民主制”。在古希腊人的概念里,所谓“代议的”或者“间接的”,非但不可能是民主的,甚至是反民主的……公元前2世纪的古希腊历史学家波利比乌斯对罗马共和国的政治制度也作了精辟的分析,称其为一个包含了君主、民主和贵族政治三种因素的混合政体。其由选举产生、任期限为一年的最高行政长官——执政官——代表了君主政治的成分,决定国家内外政策:道过法律的元老院代表了贵族政治的成分;而具有选举权和立法权的公民大会则代表了民主政治的成分。在波利比乌斯看来,这是一种最为完善的政治制度,因为三个因素在权力上既相互制衡,又相互配合,而它也同样适用于现代西方民主政体。从制度上说,现代民主制更多地借鉴了古罗马共和政体,而不是古希腊民主制。因此可以说,西方现代民主制度是在吸收古希腊民主思想和古罗马政治制度的基础上,为了适应现代需要而进行的一个全新创造。

——摘编自黄洋《古代希腊政治与社会初探》

根据材料并结合所学知识,围绕“西方的民主制”自拟一个具体的论题并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表达严谨。)

20.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

美国总统威尔逊在一战前后对美国国家身份的塑造,实际上起到了为0世纪的美国提供风向标的作用。他试图告诉美国人,在美国已经崛起为世界大国和对外部世界依赖日深的新形势下,作为一个美国人意味着什么,美国在国际舞台上要扮演什么样的角色,美国作为国家存在的意义是什么,他为崛起的美国勾画了一个崭新的国家身份与国际角色——“自由卫士”和“世界领袖”,这实现了新形势下美国自我认知的转变。威尔逊竭力塑造的美国国家特性和国际角色虽然在20世纪20年代共和党执政时期遭到一定程度的拒绝,但在20世纪40年代之后被美国社会普遍接受,成为20世纪占主导地位的对美国自身及其国际角色的理解。威尔逊对美国存在意义的阐述和国家身份的重塑对20世纪美国外交政策产生了深远的影响。

——摘编自王立新《我们是谁?威尔逊、一战与美国国家身份的重塑》

材料二

第一次世界大战的社会记忆以及二战前和平主义思潮的盛行,使得一战期间英国政府“为了国王和国家而战”的口号失去吸引力。在二战前的和平主义运动中,经验丰富的政治家和数百万民众寄希望于国联来防止战争。英国对德宣战后,和平主义和绥靖主义思潮在英国仍有很大影响力。英国民众不再像一战时那样用欢呼声以及对军事荣耀的期待去迎接战争,相反,二战被视为一场人们缓慢接受的、不可避免的战争。政府与人民之间缺乏信任,政府的战争动员话语较少涉及人民。负责政府战时宣传的信息部由于机构庞杂、分工不明、人员业余等弊病,给人留下愚蠢且无能的负面印象。在此背景下,政府动员话语逐渐出现“人民战争”的转向。

——摘编自莫磊《第二次世界大战期间英国“人民战争”话语的生成、传播及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出威尔逊对美国国家身份阐述的历史影响。(7分)

(2)根据材料二,概括英国“人民战争”话语生成的历史背景。(7分)

高二历史试卷参考答案

1.A【解析】根据材料关键词“诸侯”“权利义务关系”“同构”“王室”可知,这种“创制”是西周实行的分封制,故选A项,排除D项;内外服制度下,诸侯与商王的联系并不紧密,故排除B项;官僚制是以皇帝为中心,以地主阶级为基础的,与血缘关系不大,且封建官僚制度萌生于春秋战国,故排除C项。

2.D【解析】材料中的文言文意为:齐国会封赐您一部分土地,您的富贵就可以与陶(穰侯)、卫(商君)相比,世世代代称孤道寡,与齐国长存。这意味着鲁仲连以分封爵位为条件吸引燕将投降齐国,说明当时世袭制仍得到广泛认同,故选D项,排除B项;春秋时期,分封制已经开始瓦解,故排除A项;材料未涉及举荐制,故排除C项。

3.B【解析】根据“远交近攻”策略、奖励耕战、地理位置优越等信息可以判断该学习主题是秦统一多民族封建国家建立的条件,故选B项,排除A、C、D三项。

4.C【解析】材料中的文言文意为:选文的弊端,莫过于以官为准;选官的弊端,莫过于以姓为准;因崇尚姓氏的弊端,以至于伪造。隋继承了这些弊端而不知为何而起,于是一反古道,停止乡举。选官的弊端,莫过于以姓为准指的是西晋时期主要看重家世的九品中正制度,故选C项;排除A、B、D三项。

5.C【解析】根据所学知识可知,作为明初皇帝的侍卫军事机构,锦衣卫主要从事侦察、逮捕、审问等活动,符合题意,故选C项;刺史是汉武帝时期设立的监察官,其初期职能是监察地方官,故排除A项;通判是北宋初设立于州一级的官员,用于制约知州,故排除B项;知州是北宋州级政区的地方行政官员,故排除D项。

6.D【解析】皇帝下达的与变法有关的谕旨共有207件,其中的重要谕旨和关键语句均未使用“维新”一词,由此可知,统治者对变法较为谨慎,故选D项,排除A项;材料未体现维新思潮成为时代主流,故排除B项;C项表述不符合史实,故排除C项。

7.C【解析】据材料可知,刘氏通过自己的努力,获得了省县参议员候选人的资格,这说明当时国民政府实施较为公开公正的选官制度,故选C项;1905年,清政府废除了科举制度,故排除A项;图1所示是个例,不能代表“文书类档案”,故排除B项;以考试为核心的选官体系形成始于科举制,故排除D项。

8.D【解析】依据材料,受抗战影响,《科学》杂志的关注点集中于科学与战争领域,可知民族危机影响科学研究方向,故选D项;材料未体现科学救国开始成为时代潮流和思想文化领域形成统一战线,故排除A、C两项;现代国防力量并不取决于科学思想,而是国家实力,故排除B项。

9.B【解析】“三三制”政权主要是指在根据地政权的人员分配上,共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一,表2所示反映了边区县级政府与参议会基本上遵循“三三制”原则,故选B项;表格无法体现A、C、D三项,故排除A、C、D三项。

10.D【解析】1956—1958年,国际奥委会粗暴干涉我国内政的行为致使中国退出该组织,我国这一系列的退出举措态度鲜明、决心坚定,遵循独立自主,坚持一个中国原则和立场不可动摇,故选D项;A、C两项与材料信息无关,故排除A、C两项;材料主旨不是整体外交政策的变化,且新中国成立后我国始终坚持独立自主的和平外交政策,故排除B项。

11.A【解析】材料中的古埃及抓打图像体现了国王高大、威严的形象,强化了埃及人的王权观念,故选A项;根据材料无法得出古埃及国王权力的不断扩大和对外扩张活动频繁的结论,故排除B、D两项;材料没有体现出君权神授观念浓厚,故排除C项。

12.B【解析】从17世纪到18世纪后半叶,荷兰饮茶群体的不断扩大主要是因为全球贸易的发展,流入荷兰的茶叶不断增多,故选B项;题干信息强调的是饮茶群体从少数富裕阶层扩大到其他社会群体,与等级观念没有关系,故排除A项;贫富差距日益缩小与史实不符,故排除C项;饮茶之风盛行,反映的是东方茶叶对荷兰的影响,并不能直接看出荷兰人对东方文化的态度,故排除D项。

13.B【解析】卢梭的话解释了君主制政府永远比不上共和制政府的根本原因是:在后者之中,几乎只有英明能干的人,公共舆论才会把他们提到首脑的职位上,而他们也会很好地履行职务,从而提高行政效率,故选B项;A、C两项与材料主旨不符,故排除A、C两项;材料未提及法国国情,故排除D项。

14.C【解析】华盛顿为了美国的尊严和安全,一直坚持着“孤立主义”的方针,1823年,门罗总统为了维护美国在美洲的权益,提出了门罗主义,故选C项;改变传统外交政策不是门罗的根本目的,故排除A项;树立良好的执政形象也并非门罗的主要目的,故排除B项;D项不符合史实,故排除D项。

15.B【解析】由于任期有限,更换大批政府官员的做法严重影响政府工作的连续性和稳定性,不利于保证行政效率,故选B项,排除A项;任命政府官员是美国总统的职责所在,加快总统权力的扩张是对材料现象的误读,故排除C项;材料未提及林肯总统新任命职员的身份,无法得出其打破任人唯亲的影响的结论,故排除D项。

16.D【解析】计算机和互联网的相继出现,让人与人之间的距离骤然缩短,整个地球变成了一个“地球村”,人们的思维方式和生活方式都悄然改变,故选D项;材料未涉及科技对世界历史进程的影响,故排除A项;B、C两项不符合社会现实,故排除B、C两项。

17.(1)特点:形成多样化的作物种植模式;水稻种植居于首位。(4分)

(2)原因:政治大一统的实现;均田制度的实施和赋役制度的调整;我国北方人口的迁移;先进的农业工具和耕种技术的传播;人口增长的压力;农作物种植的悠久传统和文化积淀。(8分,答出四点即可)

18.(1)原因:中原王朝与民族政权并立;辽、西夏、金民族地区的经济发展相对落后;中原王朝典章制度的强大吸引力;少数民族风俗习惯的影响。(8分)

(2)作用:有利于更好地贯彻党和国家的大政方针;加快了民族地区经济社会发展;有利于为实现民族地区的可持续发展提供重要保障;有利于推动中华民族命运共同体的构建;有利于促进少数民族文化的传承与发展。(6分,答出三点即可)

19.示例

论题:西方民主政治源自古希腊罗马。(2分)

阐述:雅典民主政治的核心观念是全体公民直接参与国家的管理,在实践上通过抽签的手段轮番而治。古代雅典绝大部分的公职都是通过抽签的方式任命的。公民大会是雅典城邦最高权力机构,它向成年男性公民开放,以投票方式对所有重大事物进行决策。除了少数需要专门才能的官员由公民大会选举产生且能连任外,所有其他官员均从年满30岁的公民中抽签选出,任期一年,不得连任。而实施陶片放逐法的主要目的是防止个人权威构成对民主制度的威胁,因而以投票的方式放逐那些最具有声望的人。古代罗马共和国的政治机构与西方近代资产阶级君主立宪制度的国家元首、议会和民众选举实际上相对应,其权力制衡的原则也颇为相似。(8分)

综上所述,古代希腊的民主思想、古罗马的共和政体为近现代西方民主政治奠定了基础。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

20.(1)影响:改变了美国人对国家身份的理解;影响了20世纪美国外交政策的制定;促进了美国国家认同观念的增强;为美国的全球霸权行径提供了理论依据。(7分,答出两点给4分,三点给7分)

(2)历史背景:一战的历史教训;和平主义思潮的盛行;国联的破产;绥靖政策的影响;政府对战争动员的缺乏。(7分,答出两点给4分,三点给7分)

同课章节目录