14-2《荷塘月色》课件(共37张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 14-2《荷塘月色》课件(共37张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

出淤泥而不染,

濯青莲而不妖。

荷塘月色

朱自清

朱自清简介

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,上大学时,朱自清开始创作新诗,发表过长诗《毁灭》,出版过诗集《踪迹》和散文集《背影》。

他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

3

朱自清(1900——1948)

主要作品有:

《雪朝》(诗集)1922,

《踪迹》(诗与散文)1924,

《背影》(散文集)1928,

《欧游杂记》(散文集)1934。

散文名篇

《春》、《绿》、《背影》、《威尼斯》、《匆匆》

《荷塘月色》(1927.7)、《桨声灯影里的秦淮河》

写作背景

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个还没有掌握马列主义的知识分子,作者既对现实不满,又无法理解这样复杂的斗争形 势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

5

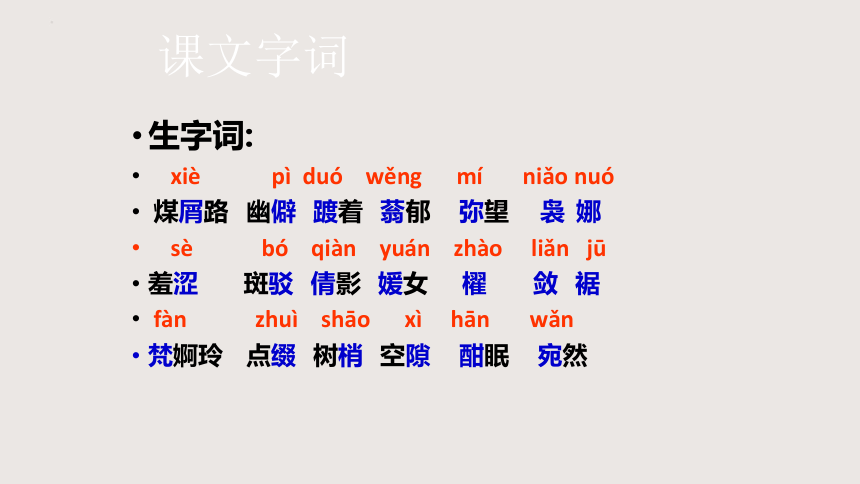

课文字词

生字词:

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuán zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

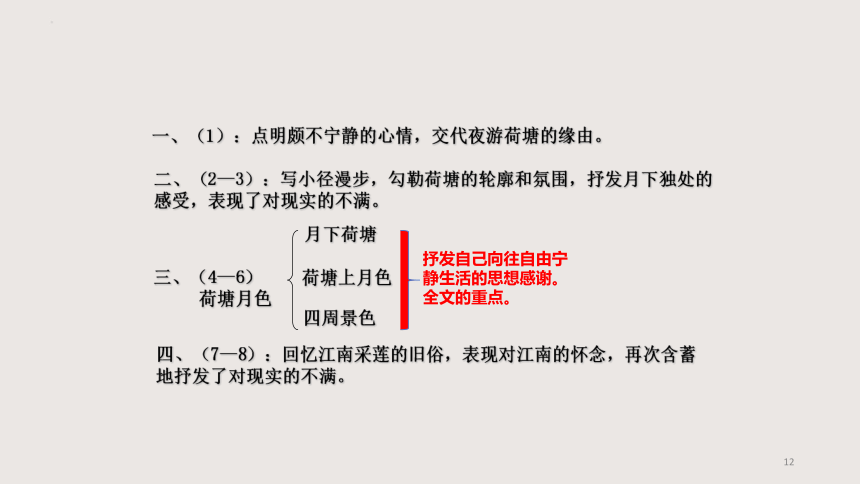

chā 差别 差价 差额 阴差阳错 差强人意

cī 参差不齐 犬牙差互

差 chà 差不多 就差你一个 真差劲

chāi 差使 差事 当差 信差 受人差遣

bēi 背包袱 背负

背 bèi 背影 背井离乡

bó 单薄 鄙薄 日薄西山

薄 báo 薄被 薄饼

bò 薄荷

āi(挨近)

挨

ái(挨打)

11

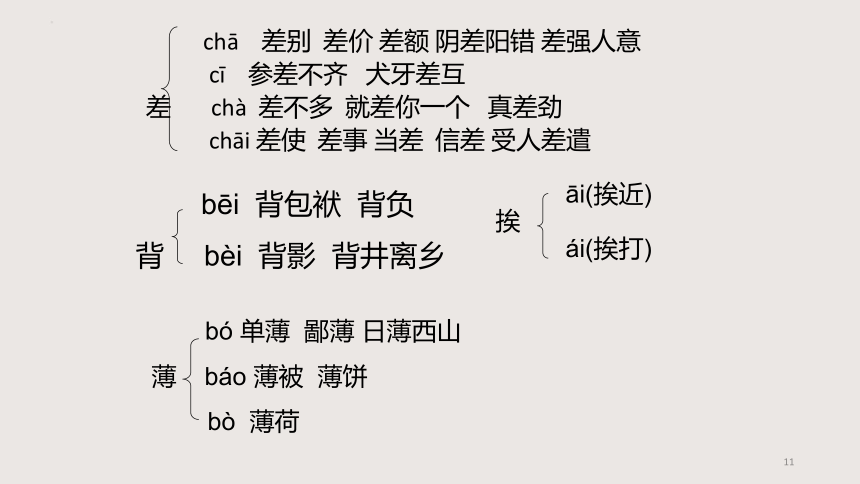

一、(1):点明颇不宁静的心情,交代夜游荷塘的缘由。

三、(4—6)

荷塘月色

月下荷塘

荷塘上月色

四周景色

四、(7—8):回忆江南采莲的旧俗,表现对江南的怀念,再次含蓄地抒发了对现实的不满。

12

二、(2—3):写小径漫步,勾勒荷塘的轮廓和氛围,抒发月下独处的感受,表现了对现实的不满。

抒发自己向往自由宁静生活的思想感谢。全文的重点。

作品结构分析

缘起: (不宁静)第一段:独游荷塘的时间、地点和缘由。

去荷塘:(求宁静)第二段:通往荷塘的小路、树木、月色。

第三段:行在小路时的感受。

(追寻清冷、幽僻的环境)

观荷塘:(得宁静)第四段:月下荷塘景色。

第五段:荷塘上的月色。

第六段:荷塘四周的景物。

离荷塘:(回归不宁静)第七、八段:联想古代江南采莲的旧俗。

在思乡与遐想中踱回家门。

13

本文的写作线索

本文的写作线索,很有特色,如同经、纬两条线穿织在一起。

经线:以行踪为线索

纬线:以情感为线索

14

线索

1.以行踪为线索

2.以情感为线索

家

小径

荷塘

颇不宁静

渴求宁静

片刻宁静

走出宁静

家

15

文章结构小结

不宁静

求宁静

得宁静

回归不宁静

小径

小径

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章

线索

圆形

结构

16

本文的三“美”

画面美

语言美

情调美

.情调美

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。——王国维《人间词话》

1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢

----心里颇不宁静

本文文眼

2.朱自清为什么心里不宁静呢

----要联系当时的时代背景

2.第2自然段中的情与景是如何结合的?

抒写月下独处的自由感正是对“心里颇不宁静”的自我调节,蕴涵了对黑暗现实的不满。这“情”没有离开“景”,如果不是月下独行在那条极幽僻的路上,又怎么能抒发所谓“独处”之情呢?

3.第3自然段中有“这是独处的妙处”,这妙处何在,表达作者什么样的情感?

这是过渡句,提示下文重笔写荷塘月色,这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。

20

4.第4自然段描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列 并思考:

(1)“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么用裙来比喻叶子?(比喻的作用)

(2)如果把“曲曲折折”换成“曲折”好不好?

(3)这里写的是月下的荷塘,从哪些地方可以看出月亮的影子?

(4)作者对月光下的荷塘仅仅是做静态的描绘么?

(5)荷香与歌声有什么可比的共同点?

(6)一个人在这月夜,能够如此细致地欣赏这样的美景,他的心情如何?

朱自清去月下散步的目的是什么

----寻找宁静

画面美:

文中写景的语段,勾勒了一幅幅经典的画面。

(4-6)集中体现了这点

4.月光下的荷塘

5.荷塘上的月色

6.荷塘四周的景色

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠

又如碧天里的星星

4.月下荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

荷叶

荷叶

亭亭的舞女的裙

(比喻)

为什么此处要用博喻手法来修饰荷花?

1.博喻:用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句.

2.用博喻写出了月光下的荷花的各种姿态,形象生动.

通感,将嗅觉形象诉诸听觉形象,扩大意境,烘托环境优雅、宁静,这是月夜独处的独特感受。

荷香

荷香

远处高楼上渺茫的歌声,

(时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾)

流水脉脉,拟人,默而有深情。

由叶子的风韵想象到叶子下的水,

言有尽而意无穷。

荷波

荷波

闪电

比喻

(突出快速凝碧,以静写动)

流水

2. 语言美:

修辞:拟人、比喻、通感

动词:泻、浮、洗、画

叠词:曲曲折折、田田、蓊蓊郁郁、亭亭、隐隐约约、淡淡、远远近近、高高低低

语言 作用小结:

比喻

拟人

通感

动词

叠词

加强描写对象的具体性、形象性使我们在遐思中获得无尽的美感享受。

更添景物灵动秀人的气质。

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力。

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新。

本文的结构:

颇不宁静 路上 荷塘 回来的路上 回家

(想起荷塘)

4.月下荷塘

5.荷塘月色

6.荷塘四周

联想

7.《采莲赋》

9.《西洲曲》

全文小结:

本文是一篇优美的写景抒情散文.文中描绘了美的景、美的情。其特点是写月光和写荷塘交叉,动的刻画与静的描写交错,抒情和写景交融,形成一幅素雅、朦胧、静美的画面。文章用词精当,语言清丽,富有表现力和感染力。如动词的选择、叠词的使用、博喻和通感的运用,不仅描写形象,而且十分传神。

36

作业:

背诵课文4—6段

识记生字词

整理基础知识(比喻,拟人,通感,排比的特点和作用,动静结合手法的特点和作用,以及情景交融的特点和意义)

37

出淤泥而不染,

濯青莲而不妖。

荷塘月色

朱自清

朱自清简介

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴,上大学时,朱自清开始创作新诗,发表过长诗《毁灭》,出版过诗集《踪迹》和散文集《背影》。

他是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”。著作有《朱自清全集》。

3

朱自清(1900——1948)

主要作品有:

《雪朝》(诗集)1922,

《踪迹》(诗与散文)1924,

《背影》(散文集)1928,

《欧游杂记》(散文集)1934。

散文名篇

《春》、《绿》、《背影》、《威尼斯》、《匆匆》

《荷塘月色》(1927.7)、《桨声灯影里的秦淮河》

写作背景

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,大肆屠杀共产党人,使国家人民陷于水深火热之中。作为一个还没有掌握马列主义的知识分子,作者既对现实不满,又无法理解这样复杂的斗争形 势,做不到投笔从戎,拿起枪来革命,于是“心里颇不宁静”,在夜深人静的时候忽然想到荷塘去,找一个幽静的环境平息自己心中的不平静。

5

课文字词

生字词:

xiè pì duó wěng mí niǎo nuó

煤屑路 幽僻 踱着 蓊郁 弥望 袅 娜

sè bó qiàn yuán zhào liǎn jū

羞涩 斑驳 倩影 媛女 櫂 敛 裾

fàn zhuì shāo xì hān wǎn

梵婀玲 点缀 树梢 空隙 酣眠 宛然

chā 差别 差价 差额 阴差阳错 差强人意

cī 参差不齐 犬牙差互

差 chà 差不多 就差你一个 真差劲

chāi 差使 差事 当差 信差 受人差遣

bēi 背包袱 背负

背 bèi 背影 背井离乡

bó 单薄 鄙薄 日薄西山

薄 báo 薄被 薄饼

bò 薄荷

āi(挨近)

挨

ái(挨打)

11

一、(1):点明颇不宁静的心情,交代夜游荷塘的缘由。

三、(4—6)

荷塘月色

月下荷塘

荷塘上月色

四周景色

四、(7—8):回忆江南采莲的旧俗,表现对江南的怀念,再次含蓄地抒发了对现实的不满。

12

二、(2—3):写小径漫步,勾勒荷塘的轮廓和氛围,抒发月下独处的感受,表现了对现实的不满。

抒发自己向往自由宁静生活的思想感谢。全文的重点。

作品结构分析

缘起: (不宁静)第一段:独游荷塘的时间、地点和缘由。

去荷塘:(求宁静)第二段:通往荷塘的小路、树木、月色。

第三段:行在小路时的感受。

(追寻清冷、幽僻的环境)

观荷塘:(得宁静)第四段:月下荷塘景色。

第五段:荷塘上的月色。

第六段:荷塘四周的景物。

离荷塘:(回归不宁静)第七、八段:联想古代江南采莲的旧俗。

在思乡与遐想中踱回家门。

13

本文的写作线索

本文的写作线索,很有特色,如同经、纬两条线穿织在一起。

经线:以行踪为线索

纬线:以情感为线索

14

线索

1.以行踪为线索

2.以情感为线索

家

小径

荷塘

颇不宁静

渴求宁静

片刻宁静

走出宁静

家

15

文章结构小结

不宁静

求宁静

得宁静

回归不宁静

小径

小径

明线:空间变化

暗线:情感变化

文章

线索

圆形

结构

16

本文的三“美”

画面美

语言美

情调美

.情调美

有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。——王国维《人间词话》

1.本文写了作者的一次月下散步的经

历,作者为什么深更半夜的时候去月下散

步呢

----心里颇不宁静

本文文眼

2.朱自清为什么心里不宁静呢

----要联系当时的时代背景

2.第2自然段中的情与景是如何结合的?

抒写月下独处的自由感正是对“心里颇不宁静”的自我调节,蕴涵了对黑暗现实的不满。这“情”没有离开“景”,如果不是月下独行在那条极幽僻的路上,又怎么能抒发所谓“独处”之情呢?

3.第3自然段中有“这是独处的妙处”,这妙处何在,表达作者什么样的情感?

这是过渡句,提示下文重笔写荷塘月色,这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。

20

4.第4自然段描写了哪些景物?这些景物按什么顺序排列 并思考:

(1)“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么用裙来比喻叶子?(比喻的作用)

(2)如果把“曲曲折折”换成“曲折”好不好?

(3)这里写的是月下的荷塘,从哪些地方可以看出月亮的影子?

(4)作者对月光下的荷塘仅仅是做静态的描绘么?

(5)荷香与歌声有什么可比的共同点?

(6)一个人在这月夜,能够如此细致地欣赏这样的美景,他的心情如何?

朱自清去月下散步的目的是什么

----寻找宁静

画面美:

文中写景的语段,勾勒了一幅幅经典的画面。

(4-6)集中体现了这点

4.月光下的荷塘

5.荷塘上的月色

6.荷塘四周的景色

叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

有羞涩地打着朵儿的

正如一粒粒的明珠

又如碧天里的星星

4.月下荷塘

荷叶

荷花

荷香

荷波

流水

荷叶

荷叶

亭亭的舞女的裙

(比喻)

为什么此处要用博喻手法来修饰荷花?

1.博喻:用两个或两个以上的喻体从不同角度反复描绘说明同一个本体的比喻句.

2.用博喻写出了月光下的荷花的各种姿态,形象生动.

通感,将嗅觉形象诉诸听觉形象,扩大意境,烘托环境优雅、宁静,这是月夜独处的独特感受。

荷香

荷香

远处高楼上渺茫的歌声,

(时断时续,若有若无,轻淡飘渺,沁人心脾)

流水脉脉,拟人,默而有深情。

由叶子的风韵想象到叶子下的水,

言有尽而意无穷。

荷波

荷波

闪电

比喻

(突出快速凝碧,以静写动)

流水

2. 语言美:

修辞:拟人、比喻、通感

动词:泻、浮、洗、画

叠词:曲曲折折、田田、蓊蓊郁郁、亭亭、隐隐约约、淡淡、远远近近、高高低低

语言 作用小结:

比喻

拟人

通感

动词

叠词

加强描写对象的具体性、形象性使我们在遐思中获得无尽的美感享受。

更添景物灵动秀人的气质。

使迷人境界又增无限韵致,迷离精妙,令人情动神摇。

精当生动,富于表现力。

传神地表现了事物的特征和姿态,又使行文轻缓舒徐,读起来节奏鲜明,令人耳目一新。

本文的结构:

颇不宁静 路上 荷塘 回来的路上 回家

(想起荷塘)

4.月下荷塘

5.荷塘月色

6.荷塘四周

联想

7.《采莲赋》

9.《西洲曲》

全文小结:

本文是一篇优美的写景抒情散文.文中描绘了美的景、美的情。其特点是写月光和写荷塘交叉,动的刻画与静的描写交错,抒情和写景交融,形成一幅素雅、朦胧、静美的画面。文章用词精当,语言清丽,富有表现力和感染力。如动词的选择、叠词的使用、博喻和通感的运用,不仅描写形象,而且十分传神。

36

作业:

背诵课文4—6段

识记生字词

整理基础知识(比喻,拟人,通感,排比的特点和作用,动静结合手法的特点和作用,以及情景交融的特点和意义)

37

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读