【轻松备课】沪教版(全国)化学九年级上册第1章第2节 化学研究些什么 教学详案

文档属性

| 名称 | 【轻松备课】沪教版(全国)化学九年级上册第1章第2节 化学研究些什么 教学详案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 387.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 09:56:52 | ||

图片预览

文档简介

第1章 开启化学之门

第2节 化学研究些什么

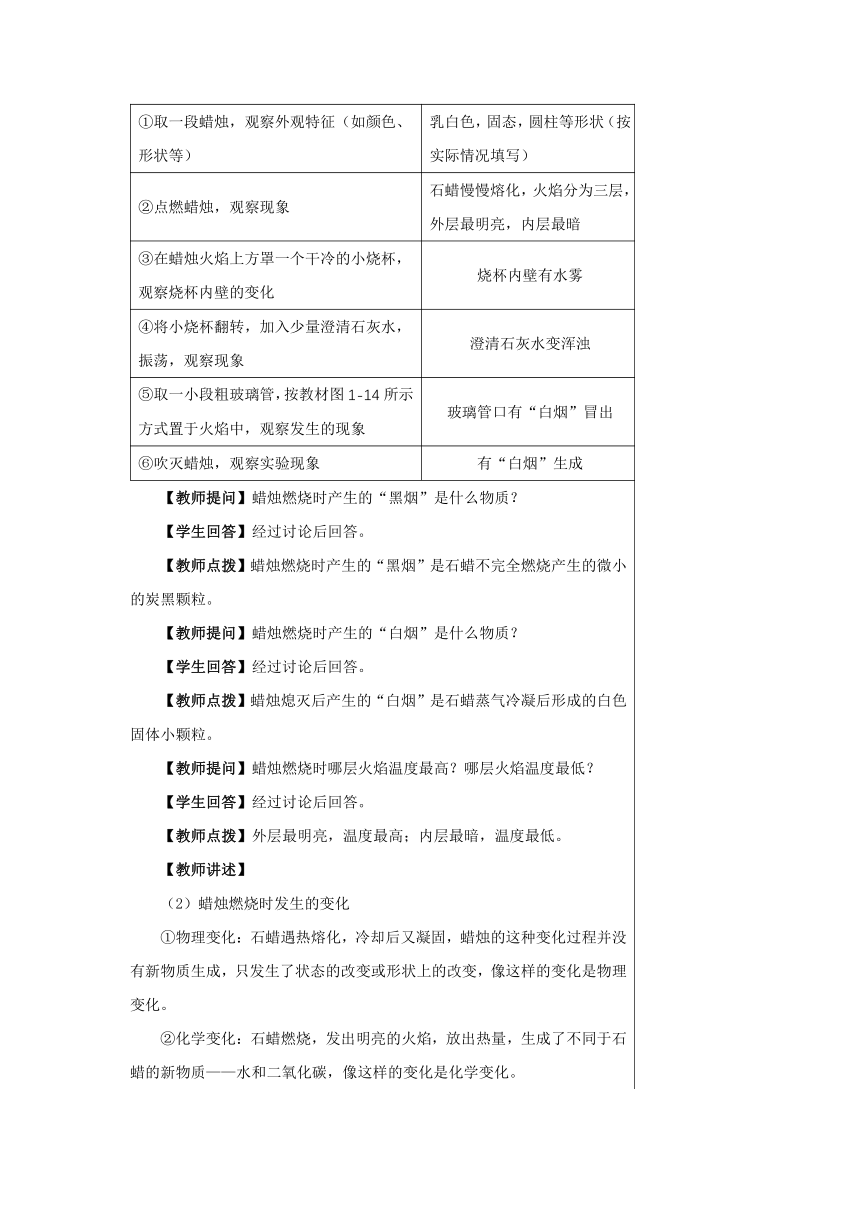

设计说明 本节教学活动设计要有利于实现四个目标:一要充分调动学生学习化学的兴趣;二要用典型的事例和简明的语言帮助学生了解化学研究的内容;三要让学生参与简单的实验探究活动,体会到化学学习离不开实验观察和分析思考;四要帮助学生建立化学变化和化学性质、纯净物和混合物的概念,认识空气是混合物,了解空气的主要成分。 教学目标 【知识与技能】 1.能用实验事实说明空气是混合物;了解空气中的主要成分在生产、生活中的用途。 2.初步理解物理变化和化学变化、物理性质和化学性质、混合物和纯净物等化学概念的含义,并能举例说明。 3.知道物质发生化学变化时伴随能量变化,初步认识通过化学反应实现能量转化的重要性。 【过程与方法】 1.通过活动与探究,认识化学变化的特征和伴随发生的现象。 2.在活动与探究中,初步学会“观察”的基本方法。 【情感、态度与价值观】 1.通过对蜡烛及其燃烧的探究,激发学生学习化学的兴趣。 2.通过实验探究,使学生体会发现的乐趣和成功的喜悦。 3.养成探究物质及其变化的好奇心,激发求知欲望,树立学好化学的信心。 重点难点 教学重点 1.知道物理变化与化学变化的概念与本质区别,认识化学变化的基本特征,会区分一些典型的物理变化与化学变化,知道化学变化常伴随一些现象,知道化学变化时伴随能量的转化,初步认识通过化学反应获得能量的重要性。 2.知道什么是物质的化学性质,能够列举物质常见的物理性质;初步了解物质性质与物质变化之间存在内在联系。 3.知道并能辨析混合物与纯净物这两个不同的概念,能区分一些典型的混合物与纯净物。 4.初步学习观察、记录实验的方法,并能理解该方法对学习化学的重要性,并体验化学实验是进行科学探究的一种手段。 教学难点 1.混合物与纯净物概念的辨析。 2.实验现象的观察与分析。 教学方法 1.用对比法学习物理变化和化学变化、物理性质和化学性质、物质的性质和物质的变化、纯净物和混合物等。 2.充分重视教学中的观察和实验探究活动。教材在“观察与思考”“活动与探究”“交流与讨论”栏目中为学生提供了演示实验、影像资料、趣味实验等活动。教学中必须留有足够的活动时间,使学生通过活动认识观察的重要性,体验实验和探究的乐趣,初步学习观察和探究的方法。 3.多联系生活和生产实际,特别要善于从学生身边、从学生感兴趣的事物中取材,使学生认识化学研究的内容就在自己身边,与日常生活密切相关,使其感到亲切,容易接受。 4.学会用观察的方法了解物质的变化。 教具、学具 蜡烛、火柴、玻璃管、烧杯、澄清的石灰水、试管、酒精灯、单孔橡皮塞、导管、试管夹、煤油、蒸发皿、燃烧匙、集气瓶、氯化氢、氨气、碘化钾、硝酸银、葡萄糖、砂糖、面粉、多媒体课件等。 授课时数 2课时 第1课时 教学过程 导入新课 【多媒体展示】 【教师提问】 亲爱的同学们,《西游记》是我国四大名著之一,大家都看过电视剧或纸质书。师徒四人你更喜欢哪一个呢? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】 相信大多数人,包括我在内都喜欢孙悟空。为什么呢?因为孙悟空神通广大,会“七十二”般变化。那么,生活中也有各种变化,如食物变质、水果榨汁、牛奶变酸、酿酒、制醋等,所有这些变化都与化学有关。今天我们就学习有关物质变化的相关知识。 讲授新课 【教师讲述】 一、化学研究物质的性质与变化 1.物质的变化——物理变化和化学变化 (1)蜡烛及其燃烧 【多媒体展示】 【演示实验】 实验步骤实验现象①取一段蜡烛,观察外观特征(如颜色、形状等)乳白色,固态,圆柱等形状(按实际情况填写)②点燃蜡烛,观察现象石蜡慢慢熔化,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗③在蜡烛火焰上方罩一个干冷的小烧杯,观察烧杯内壁的变化烧杯内壁有水雾④将小烧杯翻转,加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象澄清石灰水变浑浊⑤取一小段粗玻璃管,按教材图1-14所示方式置于火焰中,观察发生的现象玻璃管口有“白烟”冒出⑥吹灭蜡烛,观察实验现象有“白烟”生成

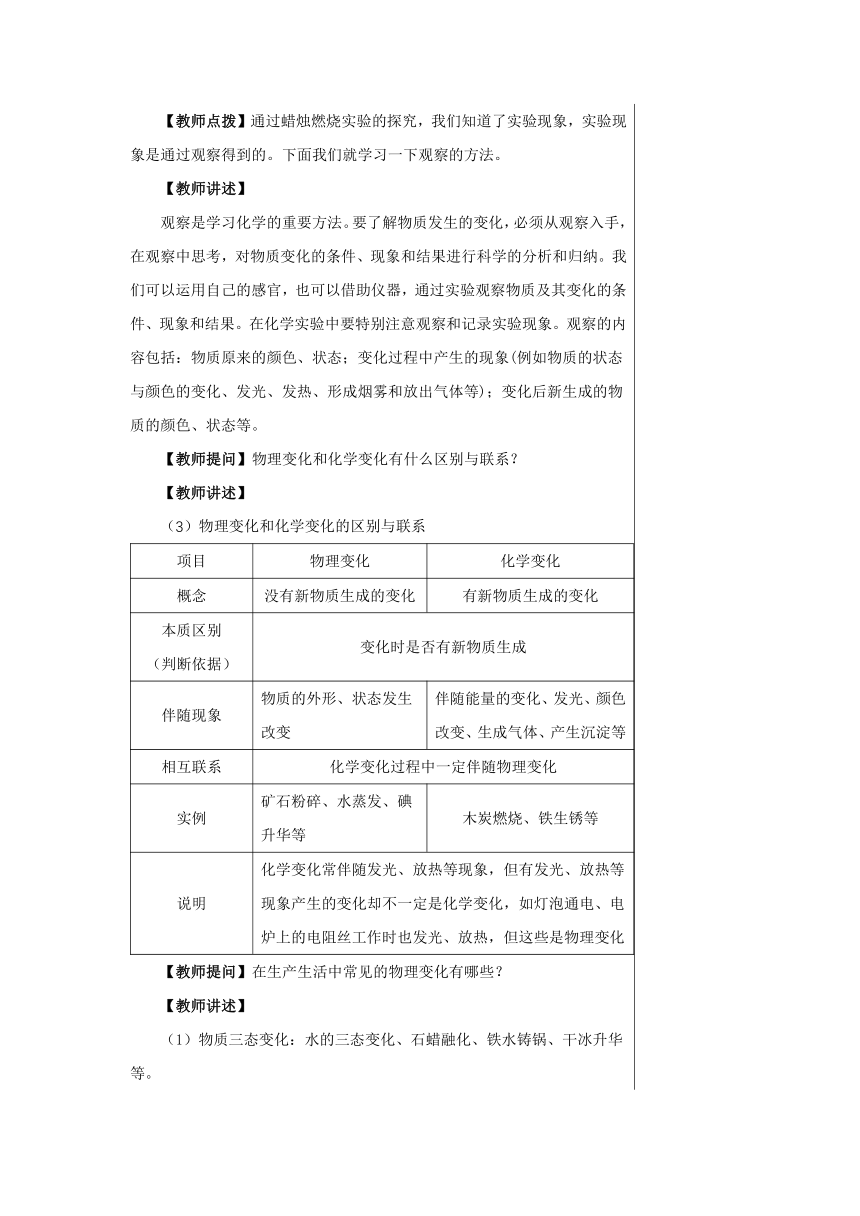

【教师提问】蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是什么物质? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是石蜡不完全燃烧产生的微小的炭黑颗粒。 【教师提问】蜡烛燃烧时产生的“白烟”是什么物质? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】蜡烛熄灭后产生的“白烟”是石蜡蒸气冷凝后形成的白色固体小颗粒。 【教师提问】蜡烛燃烧时哪层火焰温度最高?哪层火焰温度最低? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】外层最明亮,温度最高;内层最暗,温度最低。 【教师讲述】 (2)蜡烛燃烧时发生的变化 ①物理变化:石蜡遇热熔化,冷却后又凝固,蜡烛的这种变化过程并没有新物质生成,只发生了状态的改变或形状上的改变,像这样的变化是物理变化。 ②化学变化:石蜡燃烧,发出明亮的火焰,放出热量,生成了不同于石蜡的新物质——水和二氧化碳,像这样的变化是化学变化。 【教师点拨】通过蜡烛燃烧实验的探究,我们知道了实验现象,实验现象是通过观察得到的。下面我们就学习一下观察的方法。 【教师讲述】 观察是学习化学的重要方法。要了解物质发生的变化,必须从观察入手,在观察中思考,对物质变化的条件、现象和结果进行科学的分析和归纳。我们可以运用自己的感官,也可以借助仪器,通过实验观察物质及其变化的条件、现象和结果。在化学实验中要特别注意观察和记录实验现象。观察的内容包括:物质原来的颜色、状态;变化过程中产生的现象(例如物质的状态与颜色的变化、发光、发热、形成烟雾和放出气体等);变化后新生成的物质的颜色、状态等。 【教师提问】物理变化和化学变化有什么区别与联系? 【教师讲述】 (3)物理变化和化学变化的区别与联系 项目物理变化化学变化概念没有新物质生成的变化有新物质生成的变化本质区别 (判断依据)变化时是否有新物质生成伴随现象物质的外形、状态发生改变伴随能量的变化、发光、颜色改变、生成气体、产生沉淀等相互联系化学变化过程中一定伴随物理变化实例矿石粉碎、水蒸发、碘升华等木炭燃烧、铁生锈等说明化学变化常伴随发光、放热等现象,但有发光、放热等现象产生的变化却不一定是化学变化,如灯泡通电、电炉上的电阻丝工作时也发光、放热,但这些是物理变化

【教师提问】在生产生活中常见的物理变化有哪些? 【教师讲述】 (1)物质三态变化:水的三态变化、石蜡融化、铁水铸锅、干冰升华等。 (2)物质形状变化:玻璃等破碎、水果榨汁、矿石粉碎、剪纸成花、木材制成桌椅等。 (3)物质挥发:汽油挥发、酒精挥发、盐酸挥发等。 (4)物质溶于水:食盐溶于水、蔗糖溶于水等。 (5)气味扩散:花香四溢、酒香不怕巷子深等。 (6)有关光的现象:光的反射、光的折射、海市蜃楼等。 (7)物理爆炸:汽车爆胎、气球爆炸等。 (8)金属导电、电灯发光。 【教师提问】成语、谚语和古诗词是中华文化中的瑰宝,近几年有关成语、谚语和古诗词中物理变化的考查在中考中比较常见,成语、谚语和古诗词中的物理变化有哪些呢?我们总结如下。 【教师讲述】 海市蜃楼 木已成舟 凿壁偷光 悬梁刺股 刻舟求剑 投鞭断流 花香四溢 水乳交融 滴水成冰 大海捞针 量体裁衣 积土成山 杯弓蛇影 春风得意 草木皆兵 水中捞月 破釜沉舟 扬汤止沸 聚沙成塔 大浪淘沙 积水成渊 披荆斩棘 绳锯木断 掩耳盗铃 泥菩萨过河,自身难保 淘尽黄沙始到金 白玉为床,金作马 夜来风雨声,花落知多少 只要功夫深,铁杵磨成针 千里冰封,万里雪飘 北风卷地白草折 日照香炉生紫烟 忽如一夜春风来,千树万树梨花开 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 蒹葭苍苍,白露为霜 冰冻三尺,非一日之寒 露从今夜白,月是故乡明 风雨送春归,飞雪迎春到 遥知不是雪,为有暗香来 气蒸云梦泽,波撼岳阳城 日日思君不见君,共饮长江水 飞流直下三千尺,疑是银河落九天 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山 【教师提问】在生产生活中常见的化学变化有哪些? 【教师讲述】 (1)物质燃烧:木材燃烧、纸张燃烧、镁条燃烧。 (2)金属锈蚀:钢铁生锈、镁条(铝片)氧化、铜器生锈等。 (3)物质酿造:酿酒、酿醋、牛奶发酵等。 (4)食物腐败变质:面包发霉、粮食霉变等。 (5)动植物的呼吸作用、绿色植物的光合作用。 【教师提问】成语、谚语和古诗词中的化学变化又有哪些呢?我们总结如下。 【教师讲述】 火烧赤壁 钻木取火 百炼成钢 火上浇油 死灰复燃 蜡炬成灰 刀耕火耨(nòu) 釜底抽薪 抱薪救火 星火燎原 玉石俱焚 烈火焚烧若等闲 野火烧不尽,春风吹又生 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏 炉火照天地,红星乱紫烟 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠 爝(jué)火燃回春浩浩,烘炉照破夜沉沉 粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间 落红不是无情物,化作春泥更护花 【教师提问】通过上面的总结同学们能否总结一些化学变化的规律? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】上面的反应大部分都涉及燃烧,我们可以总结这样一个规律:燃烧都是化学变化。 【教师提问】 判断下列变化属于物理变化还是属于化学变化。 (1)水的三态变化。 (2)汽油的挥发。 (3)煤油的燃烧。 (4)氯化氢和氨气混合,产生白烟。 (5)碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,产生黄色沉淀。 (6)金刚石加工成钻石。 (7)植物的光合作用。 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师总结】 (1)物理变化。 (2)物理变化。 (3)化学变化。 (4)化学变化。 (5)化学变化。 (6)物理变化。 (7)化学变化。 【教师讲述】 2.物质的性质——物理性质和化学性质 (1)物理性质:物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质,如颜色、状态、熔点、沸点、硬度、密度、气味、导电性、延展性、挥发性和溶解性等。 (2)化学性质:物质在发生化学变化时表现出来的性质,如可燃性、助燃性、还原性、氧化性、稳定性、毒性等。 【教师点拨】 金刚石硬度大的性质不需要经过化学变化就能表现出来,属于金刚石的物理性质,而金刚石能燃烧这一性质,只有在金刚石燃烧这一化学变化中才能表现出来,属于金刚石的化学性质。 【教师提问】我们学习了物质的性质与物质的变化,物质的性质与物质的变化有什么区别与联系? 【教师讲述】 (3)物质的性质与物质的变化的区别和联系 项目物质的性质物质的变化区别物质的性质是物质本身固有的属性,是物质变化的内因。物质的性质在语言描述时常用“能、可以、会、容易、是、具有”等词语物质的变化是一个动态的过程,它的发生需要时间且常伴随各种可以感知的现象,是性质的具体体现,描述时常用“生成了”“变成了”等词语实例汽油易挥发、碳能燃烧、真金不怕火炼汽油挥发、碳燃烧联系物质的性质决定物质的变化,而物质的变化又能体现物质的某些性质

【教师点拨】 3.化学变化中能量的变化 化学变化伴随能量的变化,有的化学变化释放能量,如燃烧释放热能和光能;干电池放电释放电能。有的化学变化吸收能量,如光合作用需要吸收太阳能才能进行。 【教师讲述】 4.实验现象的观察和描述 实验前反应物的颜色、状态、气味等实验中是否发光、放热、变色、放出气体、产生沉淀、形成烟雾等实验后生成物的颜色、状态、气味等

【教师点拨】 实验现象的描述不能与实验结论混淆,如“蜡烛燃烧,放热,生成可使澄清石灰水变浑浊的气体,罩在火焰上方干燥的烧杯内壁有水雾”,这是描述蜡烛燃烧的现象,“蜡烛燃烧生成了水和二氧化碳”则为实验结论,二者不可混淆。即描述现象时不能出现生成物的名称。 课堂小结 本节课我们学习了化学研究物质的性质与变化,物质的性质决定物质的变化,而物质的变化又能体现物质的某些性质。孙悟空的“七十二”变,逃不出如来佛的手心。只要你学好化学知识,大千世界的物质变化也会被你掌控在手中。 当堂达标 1.下列变化属于化学变化的是( ) A.蜡烛燃烧 B.冰雪融化 C.酒精挥发 D.试管破裂 答案:A 2.诗词是中华民族灿烂文化的瑰宝。下列古诗中不涉及化学变化的是( ) A.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏 B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 C.落红不是无情物,化作春泥更护花 D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲 答案:B 3.下列性质属于物理性质的是( ) A.可燃性 B.毒性 C.稳定性 D.挥发性 答案:D 4.如图所示是一些物质的自我介绍,其中介绍自己化学性质的是( ) A.我是紫红色固体 B.我在自然界中硬度最大 C.我在常温下是气体 D.我会生锈 答案:D 5.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是( ) A.利用电热器取暖 B.发电厂利用水力发电 C.在手电筒中使用干电池 D.利用蜡烛照明 答案:C 6.下列有关蜡烛燃烧的叙述错误的是( ) A.可观察到蜡烛燃烧产生明亮的火焰,火焰分三层 B.蜡烛熔化产生“烛泪” C.在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯,烧杯内壁有水雾 D.用燃着的火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛不能被点燃 答案:D 7.通过观察蜡烛的燃烧以及对其燃烧产物的实验探究,得出的结论正确的有( ) ①火焰温度最高处是外焰 ②蜡烛燃烧能生成二氧化碳 ③燃烧火焰为橘黄色 ④燃烧发生了化学变化 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④ 答案:C 8.在下列描述中: 属于物理变化的是( );属于化学变化的是( )。 属于物理性质的是( );属于化学性质的是( )。 A.氧气能使木条燃烧更旺 B.纯净的水是无色无味的液体 C.镁带在空气中燃烧生成氧化镁 D.水在0 ℃时变成冰 答案:D C B A 板书设计 第1章 开启化学之门 第2节 化学研究些什么 第1课时 一、化学研究物质的性质与变化 1.物质的变化——物理变化和化学变化 (1)蜡烛及其燃烧 (2)蜡烛燃烧时发生的变化 (3)物理变化和化学变化的区别与联系 2.物质的性质——物理性质和化学性质 (1)物理性质 (2)化学性质 (3)物质的性质与物质的变化的区别和联系 3. 化学变化中能量的变化 4. 实验现象的观察和描述 第2课时 教学过程 导入新课 上节课我们学习了化学研究物质的性质与变化,本节课我们继续学习化学研究物质的组成和结构、用途与制法。 讲授新课 【教师提问】 二、化学研究物质的组成和结构 空气看不见,也摸不着,但实实在在存在着。你能证明它的存在吗?你知道空气中含有哪些物质吗? 【学生回答】学生根据所学知识思考后后回答。 【教师点拨】 证明空气存在的方法: 1.把杯子倒扣在水中,水无法进入杯子,证明杯子中的空气存在。 2.拿个塑料袋开口向风,然后捏紧开口,鼓起塑料袋里面就是空气。 … … 空气中含有的物质: 空气中含有氧气、氮气、二氧化碳、稀有气体等。 【教师提问】 1.空气中氧气含量的测定 既然空气有这些成分,那么如何验证空气的成分呢?我们看一个实验——空气中氧气含量的测定。 【实验演示】 实验原理:利用红磷燃烧消耗密闭容器内空气中的氧气,使密闭容器内压强减小,在大气压的作用下,进入容器内水的体积即为减少的氧气的体积。 实验用品:集气瓶、燃烧匙、酒精灯、导管、烧杯、止水夹、胶管、橡皮塞、火柴、红磷、水。 实验装置:如图所示。 实验步骤:(1)连接装置; (2)检查装置的气密性; (3)塞好橡皮塞后,将集气瓶的容积划分为5等份,并加以标记; (4)用止水夹夹紧胶管,将燃烧匙内装满红磷; (5)在酒精灯上点燃红磷后,迅速伸入集气瓶内并把橡皮塞塞紧,观察现象; (6)燃烧结束冷却到室温后,把导管插入盛水的烧杯中,打开止水夹,观察现象。 实验现象:红磷在集气瓶内燃烧,产生黄色火焰,放出大量热,生成大量白烟。冷却后,打开止水夹,烧杯中的水倒吸,进入水的体积约占集气瓶内空气总体积的1/5。 实验分析:红磷燃烧消耗了集气瓶内的氧气,生成的五氧化二磷为固体,集气瓶内气体的压强减少。冷却后打开止水夹,大气压把烧杯内的水压进集气瓶,进入的水的体积约等于集气瓶内消耗的氧气的体积。 实验结论:氧气约占空气总体积的1/5。 【教师点拨】红磷燃烧反应的文字表达式为磷+氧气五氧化二磷。 【教师提问】如果集气瓶中吸入的水少于集气瓶内空气体积的1/5,可能的原因是什么? 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】装置漏气;红磷量不足;装置未冷却至室温就打开止水夹等。 【教师提问】如果集气瓶中吸入的水大于集气瓶内空气体积的1/5,可能的原因是什么? 【学生回答】学生讨论后后回答。 【教师点拨】燃着的红磷插入集气瓶中的操作太慢,集气瓶内空气受热逸出;止水夹没夹紧,集气瓶内红磷燃烧时放热,瓶内空气从导管逸出等。 【教师提问】可不可以用蜡烛代替红磷进行相同的实验,原因是什么? 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】不可以。因为蜡烛燃烧后的生成物是二氧化碳和水,而二氧化碳是气体,会弥补所消耗的氧气的体积,导致实验失败。 【教师讲述】 测定空气中氧气含量时,需要注意以下几点: (1)装置的气密性要良好,否则瓶外空气进入集气瓶内,导致进入水的体积减小,使测得的氧气的体积分数偏小。 (2)红磷要过量,如果红磷的量不足,则不能将集气瓶内空气中的氧气完全反应掉,导致测得的空气中氧气的体积分数偏小。 (3)不能用木炭、硫等代替红磷,木炭、硫燃烧后的生成物分别是二氧化碳、二氧化硫气体,会弥补所消耗氧气的体积,瓶内压强不会减小。 (4)必须冷却至室温后再打开止水夹,由于气体体积随温度升高而增大,如不冷却到室温就打开止水夹,会使进入水的体积偏小,导致测量结果偏低。 (5)烧杯内的水要足量。 (6)该实验同时证明了剩余气体(氮气)的性质:不支持燃烧,难溶于水。 【教师点拨】 2.测定空气中氧气含量的其他方法 【多媒体展示】 【教师讲述】 ①破底集气瓶内水面上升,上升的水的体积约占其内空气总体积的1/5。 ②通电后,白磷燃烧,一段时间后左侧水面升高至约刻度1处。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ③白磷燃烧,冷却至室温后,打开止水夹,水倒吸进入集气瓶,约占集气瓶内空气体积的1/5。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ④白磷燃烧,冷却后,活塞左移至约刻度4处。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ⑤实验时应交替缓慢推动注射器活塞,使氧气与细铜丝充分反应,熄灭酒精灯冷却至室温后将气体推进一个注射器内,根据刻度读出体积。减少的体积为氧气的体积,再将它与原空气体积比较,就可得氧气的体积分数。 ⑥用酒精灯加热充分反应一段时间,熄灭酒精灯,冷却稳定后,注射器内减少的气体体积为注射器和硬质玻璃管内气体总体积的1/5。 【教师提问】空气中含有氧气、氮气等多种物质,是混合物。那么什么是混合物?氧气单独存在属于哪类物质呢?我们学习一下混合物与纯净物的相关知识。 【教师讲述】 3.混合物与纯净物 空气是由氮气和氧气等多种物质组成的混合物,而氮气、氧气都是由一种物质组成的纯净物,两者的区别和联系如下表所示: 物质混合物纯净物组成由两种或两种以上物质混合而成,组成不固定由一种物质组成,组成固定表示方法无固定符号有固定的符号,如氮气(N2)性质无固定的物理性质,混合物中各组分都保持各自的化学性质有固定的物理性质和化学性质举例空气、海水、糖水等氧气(O2)、二氧化碳(CO2)等联系混合物纯净物

【教师点拨】 (1)判断一种物质是纯净物还是混合物,关键看其由几种物质组成,不能与物质的名称混淆。如五氧化二磷是一种物质的名称,属于纯净物。 (2)不要被一些字词误导,如清新(或纯净)的空气仍是混合物,冰水混合物只是不同状态的同种物质混合,为纯净物。 【教师提问】空气的成分是何时?由什么人发现的呢? 【教师讲述】 4.空气成分的发现 (1)18世纪70年代,瑞典科学家舍勒和英国化学家普里斯特利分别制得了氧气。 (2)1774年,法国化学家拉瓦锡通过实验,得出了空气是由氧气和氮气组成的结论。 (3)后来,许多科学家研究发现,空气中还含有氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)等稀有气体。 【实验演示】加热葡萄糖、砂糖、面粉。 实验步骤:取少量葡萄糖、砂糖和面粉,分别放在燃烧匙中,在酒精灯上加热。 实验现象:完全烧焦后,得到黑色的残渣。 实验结论:这几种物质的组成中均含有碳元素。 【教师讲述】 5.世间万物仅仅由100多种元素组成 (1)少量物质只由一种元素组成,如氧气由氧元素组成,金刚石由碳元素组成。 金刚石、石墨都是由碳元素组成的,也都是由碳原子直接构成的,但由于碳原子的排列方式不同,导致二者在物理性质上有很大的差异。如图所示。 【多媒体展示】 金刚石及其微观结构模型 石墨及其微观结构模型 【教师讲述】 (2)多数物质由两种或更多种元素组成,如二氧化碳由碳和氧两种元素组成,碳酸氢铵由碳、氢、氧、氮四种元素组成。 (3)各种物质都是由肉眼看不见的、极小的微粒构成的,且都具有一定的组成与结构。物质组成和结构的不同导致了物质性质的差异。 【教师点拨】物质的变化是有规律可循的。 【教师讲述】 6.物质的变化遵循一定的规律 一种物质通过化学变化可以变成其他物质,但反应物、生成物中应含有相同的元素。即在化学变化中,组成物质的元素种类不变。如铁矿石可以炼成铁,却不能炼成金;用水可以制取氢气,却不能通过化学方法把水变成油。 【教师提问】 请指出下列用途中,哪些是金刚石的用途,哪些是石墨的用途,并说明该用途分别利用了金刚石或石墨的哪些性质? 1.制作钻石; 2.作为电池的电极; 3.制作铅笔的铅笔芯; 4.切割玻璃。 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】 1.金刚石的用途,利用了金刚石是无色透明的晶体,具有特殊的光学性质。 2.石墨的用途,石墨是一种能导电的物质。 3.石墨的用途,利用了石墨为黑色质软的固体,在纸上划过会留下痕迹。 4.金刚石的用途,利用了金刚石的硬度大。 【教师导入】 以上几个问题中,涉及了物质的性质和用途,其实化学也研究物质的用途与制法。 【教师讲述】 三、化学研究物质的用途与制法 1.研究物质的化学反应,可以揭示物质之间的转化规律。以此为基础,科学家充分利用自然界的自然资源,生产出现代社会中人们需要的各种用品,并不断拓展着各种物质的使用范围。 【教师点拨】化学研究的是物质而不是物体。占有空间、具有质量、具有特性的东西称为物质,如玻璃、木材等;由物质组成,具有一定形状、大小和用途的东西称为物体,如玻璃杯、桌椅等。化学主要研究物质,物理学主要研究物体及其运动。 【教师提问】物质的性质与物质变化、用途、制法之间存在什么样的关系呢?我们看这张图。 【多媒体展示】 2.物质的性质与物质变化、用途、制法之间的关系。 【教师讲述】物质的性质决定物质的用途,物质的用途又反映物质的性质;物质的性质决定物质的变化,物质的变化又反映物质的性质;物质的性质也决定物质的制法;性质是变化的内因,而变化是一个过程。 【教师讲述】 3.人们以煤、石油、天然气等为原料,通过化学工艺,制造和合成价值更高的药物、化学纤维、塑料和合成橡胶等产品。 4.历史上几项重要的化学研究成果 (1)法国化学家拉瓦锡通过实验研究空气的成分。 (2)门捷列夫于1869年发表了元素周期表。 (3)著名化学家、发明家诺贝尔多年研究炸药,改进引爆装置。 (4)1898年,居里夫妇从沥青铀矿中发现了有放射性的钋和镭。 (5)1965年,我国化学家首次人工合成了结晶牛胰岛素。 (6)三位科学家研究导电塑料,获得2000年诺贝尔化学奖。 课堂小结 本节课我们学习了化学研究物质的组成和结构、用途与制法。物质的性质、物质的用途、物质的变化贯穿化学学习的始终,同学们要从现在做起,努力学习化学知识,掌握化学规律,为学好化学打下基础。 当堂达标 1.如图所示是“测定空气中氧气体积分数”的实验装置,关于该实验下列说法正确的是( ) A.不用考虑装置气密性是否良好 B.红磷火焰熄灭后立即打开止水夹 C.依据实验现象推测,氧气约占空气总体积的1/5 D.红磷点燃后,慢慢伸入瓶中并塞紧橡皮塞 答案:C 2.下列研究课题不属于化学研究领域的是( ) A.研究物质的组成和结构 B.研究物质的性质与变化 C.研究物体的运动规律 D.研究物质的用途与制法 答案:C 3.下列物质属于混合物的是( ) A.氧气 B.澄清的石灰水 C.碳酸氢铵 D.五氧化二磷 答案:B 4.下列科技成果不属于化学成就的是( ) A.科学家发现“宇宙微波背景辐射的的黑体形式”,获得诺贝尔奖 B.科学家用单个分子制成“纳米车”,它能在人工操纵下运输药物分子 C.科学家发现“真核转录的分子基础”,获得诺贝尔奖 D.1965年,我国化学家首次人工合成了结晶牛胰岛素 答案:A 5.研究性学习小组的同学为探究空气中氧气的体积分数,设计了如图所示的装置。请根据图示实验回答下列问题: (1)闭合电源开关,可以观察到白磷 。 (2)装置冷却至室温时,可观察到U形管内左侧液面 。 (3)通过这个实验得出的结论是 。 (4)通过此实验还可推知反应后剩余气体的性质是 、 。 答案:(1)白磷燃烧,产生白烟 (2)上升 (3)氧气约占空气体积的1/5 (4)不易溶于水 不燃烧、不支持燃烧 板书设计 第1章 开启化学之门 第2节 化学研究些什么 第2课时 二、化学研究物质的组成和结构 1.空气中氧气含量的测定 2.测定空气中氧气含量的其他方法 3.混合物与纯净物 4.空气成分的发现 5.世间万物仅仅由100多种元素组成 6.物质的变化遵循一定的规律 三、化学研究物质的用途与制法 1.研究物质的化学反应,可以揭示物质之间的转化规律。以此为基础,科学家充分利用自然界的自然资源,生产出现代社会中人们需要的各种用品,并不断拓展着各种物质的使用范围。 2.物质的性质与物质变化、用途、制法之间的关系。 3.人们以煤、石油、天然气等为原料,通过化学工艺,制造和合成价值更高的药物、化学纤维、塑料和合成橡胶等产品。 4.历史上几项重要的化学研究成果 教学反思

第2节 化学研究些什么

设计说明 本节教学活动设计要有利于实现四个目标:一要充分调动学生学习化学的兴趣;二要用典型的事例和简明的语言帮助学生了解化学研究的内容;三要让学生参与简单的实验探究活动,体会到化学学习离不开实验观察和分析思考;四要帮助学生建立化学变化和化学性质、纯净物和混合物的概念,认识空气是混合物,了解空气的主要成分。 教学目标 【知识与技能】 1.能用实验事实说明空气是混合物;了解空气中的主要成分在生产、生活中的用途。 2.初步理解物理变化和化学变化、物理性质和化学性质、混合物和纯净物等化学概念的含义,并能举例说明。 3.知道物质发生化学变化时伴随能量变化,初步认识通过化学反应实现能量转化的重要性。 【过程与方法】 1.通过活动与探究,认识化学变化的特征和伴随发生的现象。 2.在活动与探究中,初步学会“观察”的基本方法。 【情感、态度与价值观】 1.通过对蜡烛及其燃烧的探究,激发学生学习化学的兴趣。 2.通过实验探究,使学生体会发现的乐趣和成功的喜悦。 3.养成探究物质及其变化的好奇心,激发求知欲望,树立学好化学的信心。 重点难点 教学重点 1.知道物理变化与化学变化的概念与本质区别,认识化学变化的基本特征,会区分一些典型的物理变化与化学变化,知道化学变化常伴随一些现象,知道化学变化时伴随能量的转化,初步认识通过化学反应获得能量的重要性。 2.知道什么是物质的化学性质,能够列举物质常见的物理性质;初步了解物质性质与物质变化之间存在内在联系。 3.知道并能辨析混合物与纯净物这两个不同的概念,能区分一些典型的混合物与纯净物。 4.初步学习观察、记录实验的方法,并能理解该方法对学习化学的重要性,并体验化学实验是进行科学探究的一种手段。 教学难点 1.混合物与纯净物概念的辨析。 2.实验现象的观察与分析。 教学方法 1.用对比法学习物理变化和化学变化、物理性质和化学性质、物质的性质和物质的变化、纯净物和混合物等。 2.充分重视教学中的观察和实验探究活动。教材在“观察与思考”“活动与探究”“交流与讨论”栏目中为学生提供了演示实验、影像资料、趣味实验等活动。教学中必须留有足够的活动时间,使学生通过活动认识观察的重要性,体验实验和探究的乐趣,初步学习观察和探究的方法。 3.多联系生活和生产实际,特别要善于从学生身边、从学生感兴趣的事物中取材,使学生认识化学研究的内容就在自己身边,与日常生活密切相关,使其感到亲切,容易接受。 4.学会用观察的方法了解物质的变化。 教具、学具 蜡烛、火柴、玻璃管、烧杯、澄清的石灰水、试管、酒精灯、单孔橡皮塞、导管、试管夹、煤油、蒸发皿、燃烧匙、集气瓶、氯化氢、氨气、碘化钾、硝酸银、葡萄糖、砂糖、面粉、多媒体课件等。 授课时数 2课时 第1课时 教学过程 导入新课 【多媒体展示】 【教师提问】 亲爱的同学们,《西游记》是我国四大名著之一,大家都看过电视剧或纸质书。师徒四人你更喜欢哪一个呢? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】 相信大多数人,包括我在内都喜欢孙悟空。为什么呢?因为孙悟空神通广大,会“七十二”般变化。那么,生活中也有各种变化,如食物变质、水果榨汁、牛奶变酸、酿酒、制醋等,所有这些变化都与化学有关。今天我们就学习有关物质变化的相关知识。 讲授新课 【教师讲述】 一、化学研究物质的性质与变化 1.物质的变化——物理变化和化学变化 (1)蜡烛及其燃烧 【多媒体展示】 【演示实验】 实验步骤实验现象①取一段蜡烛,观察外观特征(如颜色、形状等)乳白色,固态,圆柱等形状(按实际情况填写)②点燃蜡烛,观察现象石蜡慢慢熔化,火焰分为三层,外层最明亮,内层最暗③在蜡烛火焰上方罩一个干冷的小烧杯,观察烧杯内壁的变化烧杯内壁有水雾④将小烧杯翻转,加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象澄清石灰水变浑浊⑤取一小段粗玻璃管,按教材图1-14所示方式置于火焰中,观察发生的现象玻璃管口有“白烟”冒出⑥吹灭蜡烛,观察实验现象有“白烟”生成

【教师提问】蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是什么物质? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】蜡烛燃烧时产生的“黑烟”是石蜡不完全燃烧产生的微小的炭黑颗粒。 【教师提问】蜡烛燃烧时产生的“白烟”是什么物质? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】蜡烛熄灭后产生的“白烟”是石蜡蒸气冷凝后形成的白色固体小颗粒。 【教师提问】蜡烛燃烧时哪层火焰温度最高?哪层火焰温度最低? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】外层最明亮,温度最高;内层最暗,温度最低。 【教师讲述】 (2)蜡烛燃烧时发生的变化 ①物理变化:石蜡遇热熔化,冷却后又凝固,蜡烛的这种变化过程并没有新物质生成,只发生了状态的改变或形状上的改变,像这样的变化是物理变化。 ②化学变化:石蜡燃烧,发出明亮的火焰,放出热量,生成了不同于石蜡的新物质——水和二氧化碳,像这样的变化是化学变化。 【教师点拨】通过蜡烛燃烧实验的探究,我们知道了实验现象,实验现象是通过观察得到的。下面我们就学习一下观察的方法。 【教师讲述】 观察是学习化学的重要方法。要了解物质发生的变化,必须从观察入手,在观察中思考,对物质变化的条件、现象和结果进行科学的分析和归纳。我们可以运用自己的感官,也可以借助仪器,通过实验观察物质及其变化的条件、现象和结果。在化学实验中要特别注意观察和记录实验现象。观察的内容包括:物质原来的颜色、状态;变化过程中产生的现象(例如物质的状态与颜色的变化、发光、发热、形成烟雾和放出气体等);变化后新生成的物质的颜色、状态等。 【教师提问】物理变化和化学变化有什么区别与联系? 【教师讲述】 (3)物理变化和化学变化的区别与联系 项目物理变化化学变化概念没有新物质生成的变化有新物质生成的变化本质区别 (判断依据)变化时是否有新物质生成伴随现象物质的外形、状态发生改变伴随能量的变化、发光、颜色改变、生成气体、产生沉淀等相互联系化学变化过程中一定伴随物理变化实例矿石粉碎、水蒸发、碘升华等木炭燃烧、铁生锈等说明化学变化常伴随发光、放热等现象,但有发光、放热等现象产生的变化却不一定是化学变化,如灯泡通电、电炉上的电阻丝工作时也发光、放热,但这些是物理变化

【教师提问】在生产生活中常见的物理变化有哪些? 【教师讲述】 (1)物质三态变化:水的三态变化、石蜡融化、铁水铸锅、干冰升华等。 (2)物质形状变化:玻璃等破碎、水果榨汁、矿石粉碎、剪纸成花、木材制成桌椅等。 (3)物质挥发:汽油挥发、酒精挥发、盐酸挥发等。 (4)物质溶于水:食盐溶于水、蔗糖溶于水等。 (5)气味扩散:花香四溢、酒香不怕巷子深等。 (6)有关光的现象:光的反射、光的折射、海市蜃楼等。 (7)物理爆炸:汽车爆胎、气球爆炸等。 (8)金属导电、电灯发光。 【教师提问】成语、谚语和古诗词是中华文化中的瑰宝,近几年有关成语、谚语和古诗词中物理变化的考查在中考中比较常见,成语、谚语和古诗词中的物理变化有哪些呢?我们总结如下。 【教师讲述】 海市蜃楼 木已成舟 凿壁偷光 悬梁刺股 刻舟求剑 投鞭断流 花香四溢 水乳交融 滴水成冰 大海捞针 量体裁衣 积土成山 杯弓蛇影 春风得意 草木皆兵 水中捞月 破釜沉舟 扬汤止沸 聚沙成塔 大浪淘沙 积水成渊 披荆斩棘 绳锯木断 掩耳盗铃 泥菩萨过河,自身难保 淘尽黄沙始到金 白玉为床,金作马 夜来风雨声,花落知多少 只要功夫深,铁杵磨成针 千里冰封,万里雪飘 北风卷地白草折 日照香炉生紫烟 忽如一夜春风来,千树万树梨花开 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 蒹葭苍苍,白露为霜 冰冻三尺,非一日之寒 露从今夜白,月是故乡明 风雨送春归,飞雪迎春到 遥知不是雪,为有暗香来 气蒸云梦泽,波撼岳阳城 日日思君不见君,共饮长江水 飞流直下三千尺,疑是银河落九天 欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山 【教师提问】在生产生活中常见的化学变化有哪些? 【教师讲述】 (1)物质燃烧:木材燃烧、纸张燃烧、镁条燃烧。 (2)金属锈蚀:钢铁生锈、镁条(铝片)氧化、铜器生锈等。 (3)物质酿造:酿酒、酿醋、牛奶发酵等。 (4)食物腐败变质:面包发霉、粮食霉变等。 (5)动植物的呼吸作用、绿色植物的光合作用。 【教师提问】成语、谚语和古诗词中的化学变化又有哪些呢?我们总结如下。 【教师讲述】 火烧赤壁 钻木取火 百炼成钢 火上浇油 死灰复燃 蜡炬成灰 刀耕火耨(nòu) 釜底抽薪 抱薪救火 星火燎原 玉石俱焚 烈火焚烧若等闲 野火烧不尽,春风吹又生 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏 炉火照天地,红星乱紫烟 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠 爝(jué)火燃回春浩浩,烘炉照破夜沉沉 粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间 落红不是无情物,化作春泥更护花 【教师提问】通过上面的总结同学们能否总结一些化学变化的规律? 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师点拨】上面的反应大部分都涉及燃烧,我们可以总结这样一个规律:燃烧都是化学变化。 【教师提问】 判断下列变化属于物理变化还是属于化学变化。 (1)水的三态变化。 (2)汽油的挥发。 (3)煤油的燃烧。 (4)氯化氢和氨气混合,产生白烟。 (5)碘化钾溶液和硝酸银溶液混合,产生黄色沉淀。 (6)金刚石加工成钻石。 (7)植物的光合作用。 【学生回答】经过讨论后回答。 【教师总结】 (1)物理变化。 (2)物理变化。 (3)化学变化。 (4)化学变化。 (5)化学变化。 (6)物理变化。 (7)化学变化。 【教师讲述】 2.物质的性质——物理性质和化学性质 (1)物理性质:物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质,如颜色、状态、熔点、沸点、硬度、密度、气味、导电性、延展性、挥发性和溶解性等。 (2)化学性质:物质在发生化学变化时表现出来的性质,如可燃性、助燃性、还原性、氧化性、稳定性、毒性等。 【教师点拨】 金刚石硬度大的性质不需要经过化学变化就能表现出来,属于金刚石的物理性质,而金刚石能燃烧这一性质,只有在金刚石燃烧这一化学变化中才能表现出来,属于金刚石的化学性质。 【教师提问】我们学习了物质的性质与物质的变化,物质的性质与物质的变化有什么区别与联系? 【教师讲述】 (3)物质的性质与物质的变化的区别和联系 项目物质的性质物质的变化区别物质的性质是物质本身固有的属性,是物质变化的内因。物质的性质在语言描述时常用“能、可以、会、容易、是、具有”等词语物质的变化是一个动态的过程,它的发生需要时间且常伴随各种可以感知的现象,是性质的具体体现,描述时常用“生成了”“变成了”等词语实例汽油易挥发、碳能燃烧、真金不怕火炼汽油挥发、碳燃烧联系物质的性质决定物质的变化,而物质的变化又能体现物质的某些性质

【教师点拨】 3.化学变化中能量的变化 化学变化伴随能量的变化,有的化学变化释放能量,如燃烧释放热能和光能;干电池放电释放电能。有的化学变化吸收能量,如光合作用需要吸收太阳能才能进行。 【教师讲述】 4.实验现象的观察和描述 实验前反应物的颜色、状态、气味等实验中是否发光、放热、变色、放出气体、产生沉淀、形成烟雾等实验后生成物的颜色、状态、气味等

【教师点拨】 实验现象的描述不能与实验结论混淆,如“蜡烛燃烧,放热,生成可使澄清石灰水变浑浊的气体,罩在火焰上方干燥的烧杯内壁有水雾”,这是描述蜡烛燃烧的现象,“蜡烛燃烧生成了水和二氧化碳”则为实验结论,二者不可混淆。即描述现象时不能出现生成物的名称。 课堂小结 本节课我们学习了化学研究物质的性质与变化,物质的性质决定物质的变化,而物质的变化又能体现物质的某些性质。孙悟空的“七十二”变,逃不出如来佛的手心。只要你学好化学知识,大千世界的物质变化也会被你掌控在手中。 当堂达标 1.下列变化属于化学变化的是( ) A.蜡烛燃烧 B.冰雪融化 C.酒精挥发 D.试管破裂 答案:A 2.诗词是中华民族灿烂文化的瑰宝。下列古诗中不涉及化学变化的是( ) A.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏 B.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 C.落红不是无情物,化作春泥更护花 D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲 答案:B 3.下列性质属于物理性质的是( ) A.可燃性 B.毒性 C.稳定性 D.挥发性 答案:D 4.如图所示是一些物质的自我介绍,其中介绍自己化学性质的是( ) A.我是紫红色固体 B.我在自然界中硬度最大 C.我在常温下是气体 D.我会生锈 答案:D 5.人类生活需要的能量有些来自化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是( ) A.利用电热器取暖 B.发电厂利用水力发电 C.在手电筒中使用干电池 D.利用蜡烛照明 答案:C 6.下列有关蜡烛燃烧的叙述错误的是( ) A.可观察到蜡烛燃烧产生明亮的火焰,火焰分三层 B.蜡烛熔化产生“烛泪” C.在蜡烛火焰上方罩一个干燥的烧杯,烧杯内壁有水雾 D.用燃着的火柴去点燃蜡烛刚熄灭时的白烟,蜡烛不能被点燃 答案:D 7.通过观察蜡烛的燃烧以及对其燃烧产物的实验探究,得出的结论正确的有( ) ①火焰温度最高处是外焰 ②蜡烛燃烧能生成二氧化碳 ③燃烧火焰为橘黄色 ④燃烧发生了化学变化 A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④ 答案:C 8.在下列描述中: 属于物理变化的是( );属于化学变化的是( )。 属于物理性质的是( );属于化学性质的是( )。 A.氧气能使木条燃烧更旺 B.纯净的水是无色无味的液体 C.镁带在空气中燃烧生成氧化镁 D.水在0 ℃时变成冰 答案:D C B A 板书设计 第1章 开启化学之门 第2节 化学研究些什么 第1课时 一、化学研究物质的性质与变化 1.物质的变化——物理变化和化学变化 (1)蜡烛及其燃烧 (2)蜡烛燃烧时发生的变化 (3)物理变化和化学变化的区别与联系 2.物质的性质——物理性质和化学性质 (1)物理性质 (2)化学性质 (3)物质的性质与物质的变化的区别和联系 3. 化学变化中能量的变化 4. 实验现象的观察和描述 第2课时 教学过程 导入新课 上节课我们学习了化学研究物质的性质与变化,本节课我们继续学习化学研究物质的组成和结构、用途与制法。 讲授新课 【教师提问】 二、化学研究物质的组成和结构 空气看不见,也摸不着,但实实在在存在着。你能证明它的存在吗?你知道空气中含有哪些物质吗? 【学生回答】学生根据所学知识思考后后回答。 【教师点拨】 证明空气存在的方法: 1.把杯子倒扣在水中,水无法进入杯子,证明杯子中的空气存在。 2.拿个塑料袋开口向风,然后捏紧开口,鼓起塑料袋里面就是空气。 … … 空气中含有的物质: 空气中含有氧气、氮气、二氧化碳、稀有气体等。 【教师提问】 1.空气中氧气含量的测定 既然空气有这些成分,那么如何验证空气的成分呢?我们看一个实验——空气中氧气含量的测定。 【实验演示】 实验原理:利用红磷燃烧消耗密闭容器内空气中的氧气,使密闭容器内压强减小,在大气压的作用下,进入容器内水的体积即为减少的氧气的体积。 实验用品:集气瓶、燃烧匙、酒精灯、导管、烧杯、止水夹、胶管、橡皮塞、火柴、红磷、水。 实验装置:如图所示。 实验步骤:(1)连接装置; (2)检查装置的气密性; (3)塞好橡皮塞后,将集气瓶的容积划分为5等份,并加以标记; (4)用止水夹夹紧胶管,将燃烧匙内装满红磷; (5)在酒精灯上点燃红磷后,迅速伸入集气瓶内并把橡皮塞塞紧,观察现象; (6)燃烧结束冷却到室温后,把导管插入盛水的烧杯中,打开止水夹,观察现象。 实验现象:红磷在集气瓶内燃烧,产生黄色火焰,放出大量热,生成大量白烟。冷却后,打开止水夹,烧杯中的水倒吸,进入水的体积约占集气瓶内空气总体积的1/5。 实验分析:红磷燃烧消耗了集气瓶内的氧气,生成的五氧化二磷为固体,集气瓶内气体的压强减少。冷却后打开止水夹,大气压把烧杯内的水压进集气瓶,进入的水的体积约等于集气瓶内消耗的氧气的体积。 实验结论:氧气约占空气总体积的1/5。 【教师点拨】红磷燃烧反应的文字表达式为磷+氧气五氧化二磷。 【教师提问】如果集气瓶中吸入的水少于集气瓶内空气体积的1/5,可能的原因是什么? 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】装置漏气;红磷量不足;装置未冷却至室温就打开止水夹等。 【教师提问】如果集气瓶中吸入的水大于集气瓶内空气体积的1/5,可能的原因是什么? 【学生回答】学生讨论后后回答。 【教师点拨】燃着的红磷插入集气瓶中的操作太慢,集气瓶内空气受热逸出;止水夹没夹紧,集气瓶内红磷燃烧时放热,瓶内空气从导管逸出等。 【教师提问】可不可以用蜡烛代替红磷进行相同的实验,原因是什么? 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】不可以。因为蜡烛燃烧后的生成物是二氧化碳和水,而二氧化碳是气体,会弥补所消耗的氧气的体积,导致实验失败。 【教师讲述】 测定空气中氧气含量时,需要注意以下几点: (1)装置的气密性要良好,否则瓶外空气进入集气瓶内,导致进入水的体积减小,使测得的氧气的体积分数偏小。 (2)红磷要过量,如果红磷的量不足,则不能将集气瓶内空气中的氧气完全反应掉,导致测得的空气中氧气的体积分数偏小。 (3)不能用木炭、硫等代替红磷,木炭、硫燃烧后的生成物分别是二氧化碳、二氧化硫气体,会弥补所消耗氧气的体积,瓶内压强不会减小。 (4)必须冷却至室温后再打开止水夹,由于气体体积随温度升高而增大,如不冷却到室温就打开止水夹,会使进入水的体积偏小,导致测量结果偏低。 (5)烧杯内的水要足量。 (6)该实验同时证明了剩余气体(氮气)的性质:不支持燃烧,难溶于水。 【教师点拨】 2.测定空气中氧气含量的其他方法 【多媒体展示】 【教师讲述】 ①破底集气瓶内水面上升,上升的水的体积约占其内空气总体积的1/5。 ②通电后,白磷燃烧,一段时间后左侧水面升高至约刻度1处。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ③白磷燃烧,冷却至室温后,打开止水夹,水倒吸进入集气瓶,约占集气瓶内空气体积的1/5。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ④白磷燃烧,冷却后,活塞左移至约刻度4处。 【多媒体展示】 【教师讲述】 ⑤实验时应交替缓慢推动注射器活塞,使氧气与细铜丝充分反应,熄灭酒精灯冷却至室温后将气体推进一个注射器内,根据刻度读出体积。减少的体积为氧气的体积,再将它与原空气体积比较,就可得氧气的体积分数。 ⑥用酒精灯加热充分反应一段时间,熄灭酒精灯,冷却稳定后,注射器内减少的气体体积为注射器和硬质玻璃管内气体总体积的1/5。 【教师提问】空气中含有氧气、氮气等多种物质,是混合物。那么什么是混合物?氧气单独存在属于哪类物质呢?我们学习一下混合物与纯净物的相关知识。 【教师讲述】 3.混合物与纯净物 空气是由氮气和氧气等多种物质组成的混合物,而氮气、氧气都是由一种物质组成的纯净物,两者的区别和联系如下表所示: 物质混合物纯净物组成由两种或两种以上物质混合而成,组成不固定由一种物质组成,组成固定表示方法无固定符号有固定的符号,如氮气(N2)性质无固定的物理性质,混合物中各组分都保持各自的化学性质有固定的物理性质和化学性质举例空气、海水、糖水等氧气(O2)、二氧化碳(CO2)等联系混合物纯净物

【教师点拨】 (1)判断一种物质是纯净物还是混合物,关键看其由几种物质组成,不能与物质的名称混淆。如五氧化二磷是一种物质的名称,属于纯净物。 (2)不要被一些字词误导,如清新(或纯净)的空气仍是混合物,冰水混合物只是不同状态的同种物质混合,为纯净物。 【教师提问】空气的成分是何时?由什么人发现的呢? 【教师讲述】 4.空气成分的发现 (1)18世纪70年代,瑞典科学家舍勒和英国化学家普里斯特利分别制得了氧气。 (2)1774年,法国化学家拉瓦锡通过实验,得出了空气是由氧气和氮气组成的结论。 (3)后来,许多科学家研究发现,空气中还含有氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)等稀有气体。 【实验演示】加热葡萄糖、砂糖、面粉。 实验步骤:取少量葡萄糖、砂糖和面粉,分别放在燃烧匙中,在酒精灯上加热。 实验现象:完全烧焦后,得到黑色的残渣。 实验结论:这几种物质的组成中均含有碳元素。 【教师讲述】 5.世间万物仅仅由100多种元素组成 (1)少量物质只由一种元素组成,如氧气由氧元素组成,金刚石由碳元素组成。 金刚石、石墨都是由碳元素组成的,也都是由碳原子直接构成的,但由于碳原子的排列方式不同,导致二者在物理性质上有很大的差异。如图所示。 【多媒体展示】 金刚石及其微观结构模型 石墨及其微观结构模型 【教师讲述】 (2)多数物质由两种或更多种元素组成,如二氧化碳由碳和氧两种元素组成,碳酸氢铵由碳、氢、氧、氮四种元素组成。 (3)各种物质都是由肉眼看不见的、极小的微粒构成的,且都具有一定的组成与结构。物质组成和结构的不同导致了物质性质的差异。 【教师点拨】物质的变化是有规律可循的。 【教师讲述】 6.物质的变化遵循一定的规律 一种物质通过化学变化可以变成其他物质,但反应物、生成物中应含有相同的元素。即在化学变化中,组成物质的元素种类不变。如铁矿石可以炼成铁,却不能炼成金;用水可以制取氢气,却不能通过化学方法把水变成油。 【教师提问】 请指出下列用途中,哪些是金刚石的用途,哪些是石墨的用途,并说明该用途分别利用了金刚石或石墨的哪些性质? 1.制作钻石; 2.作为电池的电极; 3.制作铅笔的铅笔芯; 4.切割玻璃。 【学生回答】学生讨论后回答。 【教师点拨】 1.金刚石的用途,利用了金刚石是无色透明的晶体,具有特殊的光学性质。 2.石墨的用途,石墨是一种能导电的物质。 3.石墨的用途,利用了石墨为黑色质软的固体,在纸上划过会留下痕迹。 4.金刚石的用途,利用了金刚石的硬度大。 【教师导入】 以上几个问题中,涉及了物质的性质和用途,其实化学也研究物质的用途与制法。 【教师讲述】 三、化学研究物质的用途与制法 1.研究物质的化学反应,可以揭示物质之间的转化规律。以此为基础,科学家充分利用自然界的自然资源,生产出现代社会中人们需要的各种用品,并不断拓展着各种物质的使用范围。 【教师点拨】化学研究的是物质而不是物体。占有空间、具有质量、具有特性的东西称为物质,如玻璃、木材等;由物质组成,具有一定形状、大小和用途的东西称为物体,如玻璃杯、桌椅等。化学主要研究物质,物理学主要研究物体及其运动。 【教师提问】物质的性质与物质变化、用途、制法之间存在什么样的关系呢?我们看这张图。 【多媒体展示】 2.物质的性质与物质变化、用途、制法之间的关系。 【教师讲述】物质的性质决定物质的用途,物质的用途又反映物质的性质;物质的性质决定物质的变化,物质的变化又反映物质的性质;物质的性质也决定物质的制法;性质是变化的内因,而变化是一个过程。 【教师讲述】 3.人们以煤、石油、天然气等为原料,通过化学工艺,制造和合成价值更高的药物、化学纤维、塑料和合成橡胶等产品。 4.历史上几项重要的化学研究成果 (1)法国化学家拉瓦锡通过实验研究空气的成分。 (2)门捷列夫于1869年发表了元素周期表。 (3)著名化学家、发明家诺贝尔多年研究炸药,改进引爆装置。 (4)1898年,居里夫妇从沥青铀矿中发现了有放射性的钋和镭。 (5)1965年,我国化学家首次人工合成了结晶牛胰岛素。 (6)三位科学家研究导电塑料,获得2000年诺贝尔化学奖。 课堂小结 本节课我们学习了化学研究物质的组成和结构、用途与制法。物质的性质、物质的用途、物质的变化贯穿化学学习的始终,同学们要从现在做起,努力学习化学知识,掌握化学规律,为学好化学打下基础。 当堂达标 1.如图所示是“测定空气中氧气体积分数”的实验装置,关于该实验下列说法正确的是( ) A.不用考虑装置气密性是否良好 B.红磷火焰熄灭后立即打开止水夹 C.依据实验现象推测,氧气约占空气总体积的1/5 D.红磷点燃后,慢慢伸入瓶中并塞紧橡皮塞 答案:C 2.下列研究课题不属于化学研究领域的是( ) A.研究物质的组成和结构 B.研究物质的性质与变化 C.研究物体的运动规律 D.研究物质的用途与制法 答案:C 3.下列物质属于混合物的是( ) A.氧气 B.澄清的石灰水 C.碳酸氢铵 D.五氧化二磷 答案:B 4.下列科技成果不属于化学成就的是( ) A.科学家发现“宇宙微波背景辐射的的黑体形式”,获得诺贝尔奖 B.科学家用单个分子制成“纳米车”,它能在人工操纵下运输药物分子 C.科学家发现“真核转录的分子基础”,获得诺贝尔奖 D.1965年,我国化学家首次人工合成了结晶牛胰岛素 答案:A 5.研究性学习小组的同学为探究空气中氧气的体积分数,设计了如图所示的装置。请根据图示实验回答下列问题: (1)闭合电源开关,可以观察到白磷 。 (2)装置冷却至室温时,可观察到U形管内左侧液面 。 (3)通过这个实验得出的结论是 。 (4)通过此实验还可推知反应后剩余气体的性质是 、 。 答案:(1)白磷燃烧,产生白烟 (2)上升 (3)氧气约占空气体积的1/5 (4)不易溶于水 不燃烧、不支持燃烧 板书设计 第1章 开启化学之门 第2节 化学研究些什么 第2课时 二、化学研究物质的组成和结构 1.空气中氧气含量的测定 2.测定空气中氧气含量的其他方法 3.混合物与纯净物 4.空气成分的发现 5.世间万物仅仅由100多种元素组成 6.物质的变化遵循一定的规律 三、化学研究物质的用途与制法 1.研究物质的化学反应,可以揭示物质之间的转化规律。以此为基础,科学家充分利用自然界的自然资源,生产出现代社会中人们需要的各种用品,并不断拓展着各种物质的使用范围。 2.物质的性质与物质变化、用途、制法之间的关系。 3.人们以煤、石油、天然气等为原料,通过化学工艺,制造和合成价值更高的药物、化学纤维、塑料和合成橡胶等产品。 4.历史上几项重要的化学研究成果 教学反思

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质