第3讲 统一多民族封建国家的建立与国家治理 课件(共19张PPT)—2024届统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 第3讲 统一多民族封建国家的建立与国家治理 课件(共19张PPT)—2024届统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-13 10:42:35 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第3讲 统一多民族封建国家的建立与国家治理

——秦朝(前221—前207年)

第一单元 秦汉统一多民族封建国家的形成与巩固

课标要求:

(1)了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。(中外历史纲要上)

(2)了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;了解秦朝的民族政策和边疆管理制度。(选择性必修1)

嬴政

复习第一环节

(时间:10分钟)

回归教材:全面阅读教材

《纲要(上)》P14-18

《选必1》P3/30-31/45/60/86/92/98

复习第二环节

课程标准解读

课程标准

1.通过了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。通过了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。(《中外历史纲要》(上))

2.了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;了解秦朝的民族政策和边疆管理制度。(《选择性必修1》)

复习第三环节

高考考情分析

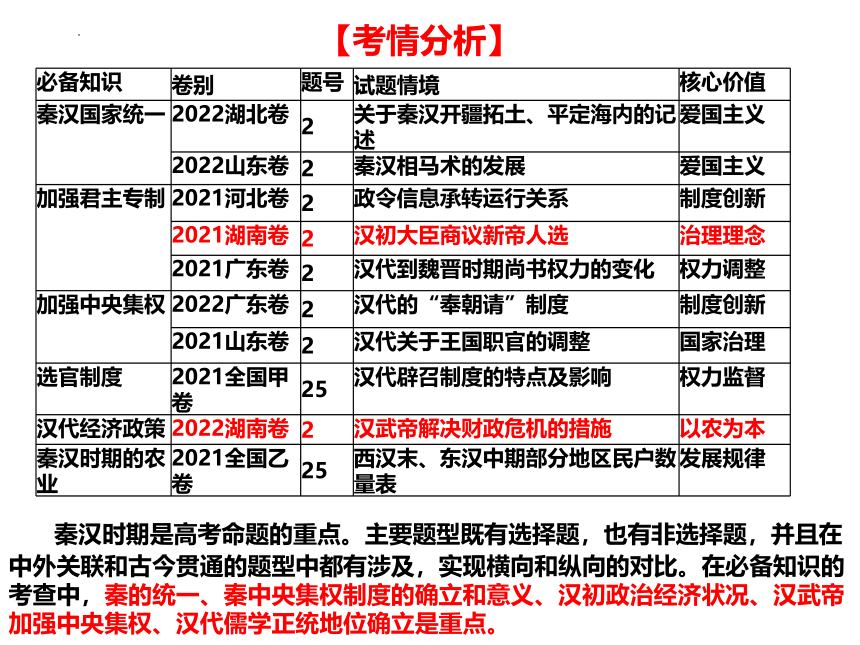

必备知识 卷别 题号 试题情境 核心价值

秦汉国家统一 2022湖北卷 2 关于秦汉开疆拓土、平定海内的记述 爱国主义

2022山东卷 2 秦汉相马术的发展 爱国主义

加强君主专制 2021河北卷 2 政令信息承转运行关系 制度创新

2021湖南卷 2 汉初大臣商议新帝人选 治理理念

2021广东卷 2 汉代到魏晋时期尚书权力的变化 权力调整

加强中央集权 2022广东卷 2 汉代的“奉朝请”制度 制度创新

2021山东卷 2 汉代关于王国职官的调整 国家治理

选官制度 2021全国甲卷 25 汉代辟召制度的特点及影响 权力监督

汉代经济政策 2022湖南卷 2 汉武帝解决财政危机的措施 以农为本

秦汉时期的农业 2021全国乙卷 25 西汉末、东汉中期部分地区民户数量表 发展规律

秦汉时期是高考命题的重点。主要题型既有选择题,也有非选择题,并且在中外关联和古今贯通的题型中都有涉及,实现横向和纵向的对比。在必备知识的考查中,秦的统一、秦中央集权制度的确立和意义、汉初政治经济状况、汉武帝加强中央集权、汉代儒学正统地位确立是重点。

【考情分析】

复习第四环节

基础知识梳理

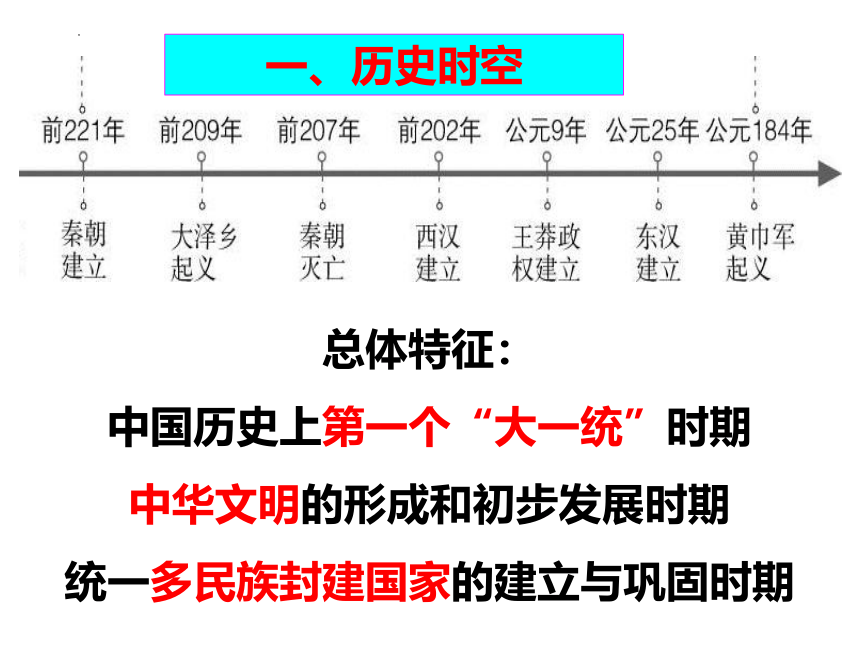

总体特征:

中国历史上第一个“大一统”时期

中华文明的形成和初步发展时期

统一多民族封建国家的建立与巩固时期

一、历史时空

从中国历史发展来看,秦汉史处于一个突出的地位。秦汉历史与先秦历史相比,秦汉:

确立了统一的专制主义中央集权的官僚制国家

官僚制取代了世卿世禄制

郡县制取代了分封制

国家意识由法而道,最终独尊儒术

……从此制约、规定着中国古代社会发展的走向。

政治

经济

思文

民族 关系

二、阶段特征

统一多民族封建国家形成,奠定了中国的政治版图;专制主义中央集权制度确立并得到巩固。

封建土地私有制得以确立和巩固,小农经济不断发展,精耕细作的农业技术逐渐成熟,黄河流域成为封建经济的重心;手工业和商业获得发展;国家统一度量衡和货币。

“焚书坑儒”再到“独尊儒术”,思想统一,文化专制;科技文化领先世界;

通过战争、交流等方式加速了民族交融。

三、概念解读

1.“专制主义”与“中央集权”

(1)专制主义:是与民主相对立的概念,是一种决策方式。其主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身。

(2)中央集权:是一种相对于地方分权的制度。其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

2.贵族政治与官僚政治

(1)贵族政治:是指奴隶制国家和封建制国家由世袭贵族的代表人物掌握政权的一种统治形式。官吏选拔及其权力来源均由“世卿世禄”制产生。

(2)官僚政治:起源于春秋战国之际的诸侯国变法,并在秦统一后不断发展演化。官吏选拔由皇帝任免,由察举、科举制等办法产生;权力来源由皇帝授予。

四、基础知识梳理

(一)秦统一多民族封建国家的建立:条件、过程、意义

(二)秦朝的统治

1.政治:建立专制主义中央集权制度:

皇帝制度、三公九卿、郡县制度

选必教材 选官 以法为教”、“以吏为师”

考核 上计制: 每年岁末,郡国汇总,上报中央,御史参与审核

监察 中央:御史大夫 地方:监御史

地方 文书制度;乡里制和什伍组织;迁六国贵族豪强;大规模的移民;

户籍管理 分类登记制度:除一般百姓的户籍外,还有宗室籍(宗室贵族)、宦籍(官吏)、市籍(商贾)等

法律教化 律令并行。发布法律文告称“令”。律、令都具有法律效力。

民族关系 秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务;北筑长城、南抚夷越;设南海郡、桂林郡、象郡等

2.经济:

经济 统一货币(圆形方孔钱)、度量衡;统一车轨;

修筑驰道、直道、五尺道等,构成以咸阳为中心的全国性道路网;

开凿灵渠,沟通长江和珠江两大水系(必2 第12课)

赋税制度:田赋税率高,人头税极重;徭役有更卒、正卒、戍卒三种

3.思想文化:统一文字与焚书坑儒

(1)统一文字:秦始皇命李斯作“小篆”,促进了文化的交流和传播。

(2)焚书坑儒

①根源:封建君主专制的强化。

②实质:思想文化专制的措施,反映了专制主义的本质

③评价:维护专制,有利于政权的巩固;灭学之祸、否定先秦思想文化;文化浩劫、儒学发展进入低潮。

探讨:秦因何而亡?

独断专行

焚书坑儒

赋役严苛

私欲膨胀

刑法严峻

民不聊生

官逼民反

秦亡于政而非亡于制

(1)秦朝的暴政激化了阶级矛盾和统治阶层内部矛盾(根本原因);

(2)秦朝缺乏治理统一大国的经验;

(3)对东方六国旧势力缺乏有效的融合和控制;

(4)陈胜吴广起义和反秦势力的壮大(直接原因)。

基础知识

1.秦亡对中国古代政治的影响

儒家独尊

地位确立

鉴于秦亡的教训,汉武帝接受了董仲舒的建议,把改造后的儒家思想作为王朝的正统思想,儒学成为学术文化思想的主流。

民本思想

有限回归

秦亡充分展示了人民的力量,使统治者重新认识了民众的力量,促使君主调整治民政策,有利于人民的休养生息和王朝的长治久安

君主权力

适度制约

秦朝灭亡后,后世君主和思想家深刻反思,在承认君权至上的前提下,如何对君主权力加以适度限制,防范君权走向极端而失控,保证君主政治的正常运行。

民族问题

羁縻政策

汉代以来,统治阶级反思了秦朝民族政策上的教训,制定了羁縻政策,包含了对民族地区政治现状的宽容和默认,以及通过分化实现“以夷制夷”。

深化拓展

1)中央君主权力由分散到集中:由商周天子权力的尚未集中到秦朝君主集权的“皇帝制”。

2)地方权力由分散独立到中央集权:由独立性较强的分封制到集权于中央的郡县制。

3)由贵族政治到官僚政治:由商周时期的贵族世袭到秦朝官员由皇帝任命。

4)大一统:从名义上的“天下共主”、观念上的“天下一家”到制度上的大一统,地域上真正的统一,思想上的统一,经济文化层面的统一,统一多民族封建国家真正形成。

2.周秦之际政治文明的转型

【归纳总结】秦统一多民族封建国家的建立。

政治:天下统一、专制集权、官僚政治、三公郡县。

专制主义中央集权制度的建立

包括:1.至高无上的皇帝制度;

2.中央行政体制(君主专制);

3.地方行政体制(中央集权);

4.监察考课与官员选举;

5.军事制度;

6.法律体系。

经济:统一货币、度量衡器、交通发达、服务经济。

文化:法家理论、专制根基、焚书坑儒、思想统一。

社会:编户齐民、整顿风俗、赋役繁重、苛政暴行。

本课总结:秦朝(约公元前221—前207年)

复习第五环节

知识迁移、真题演练

【2012·海南卷,3】秦灭六国后,秦王嬴政兼采古史及传说中的“三皇”“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是

A.宣扬托古改制 B.承袭华夏传统

C.突出个人功业 D.标榜君权神授

c

【2010年全国卷25】柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:“其为制,公之大者也……公天下之端自秦始。”郡县制为“公天下”之开端,主要体现在

A.百姓不再是封君的属民 B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一 D.依据才干政绩任免官吏

D

第3讲 统一多民族封建国家的建立与国家治理

——秦朝(前221—前207年)

第一单元 秦汉统一多民族封建国家的形成与巩固

课标要求:

(1)了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。(中外历史纲要上)

(2)了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;了解秦朝的民族政策和边疆管理制度。(选择性必修1)

嬴政

复习第一环节

(时间:10分钟)

回归教材:全面阅读教材

《纲要(上)》P14-18

《选必1》P3/30-31/45/60/86/92/98

复习第二环节

课程标准解读

课程标准

1.通过了解秦朝的统一业绩,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。通过了解秦朝的社会矛盾和农民起义,认识秦朝崩溃的原因。(《中外历史纲要》(上))

2.了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;了解秦朝的民族政策和边疆管理制度。(《选择性必修1》)

复习第三环节

高考考情分析

必备知识 卷别 题号 试题情境 核心价值

秦汉国家统一 2022湖北卷 2 关于秦汉开疆拓土、平定海内的记述 爱国主义

2022山东卷 2 秦汉相马术的发展 爱国主义

加强君主专制 2021河北卷 2 政令信息承转运行关系 制度创新

2021湖南卷 2 汉初大臣商议新帝人选 治理理念

2021广东卷 2 汉代到魏晋时期尚书权力的变化 权力调整

加强中央集权 2022广东卷 2 汉代的“奉朝请”制度 制度创新

2021山东卷 2 汉代关于王国职官的调整 国家治理

选官制度 2021全国甲卷 25 汉代辟召制度的特点及影响 权力监督

汉代经济政策 2022湖南卷 2 汉武帝解决财政危机的措施 以农为本

秦汉时期的农业 2021全国乙卷 25 西汉末、东汉中期部分地区民户数量表 发展规律

秦汉时期是高考命题的重点。主要题型既有选择题,也有非选择题,并且在中外关联和古今贯通的题型中都有涉及,实现横向和纵向的对比。在必备知识的考查中,秦的统一、秦中央集权制度的确立和意义、汉初政治经济状况、汉武帝加强中央集权、汉代儒学正统地位确立是重点。

【考情分析】

复习第四环节

基础知识梳理

总体特征:

中国历史上第一个“大一统”时期

中华文明的形成和初步发展时期

统一多民族封建国家的建立与巩固时期

一、历史时空

从中国历史发展来看,秦汉史处于一个突出的地位。秦汉历史与先秦历史相比,秦汉:

确立了统一的专制主义中央集权的官僚制国家

官僚制取代了世卿世禄制

郡县制取代了分封制

国家意识由法而道,最终独尊儒术

……从此制约、规定着中国古代社会发展的走向。

政治

经济

思文

民族 关系

二、阶段特征

统一多民族封建国家形成,奠定了中国的政治版图;专制主义中央集权制度确立并得到巩固。

封建土地私有制得以确立和巩固,小农经济不断发展,精耕细作的农业技术逐渐成熟,黄河流域成为封建经济的重心;手工业和商业获得发展;国家统一度量衡和货币。

“焚书坑儒”再到“独尊儒术”,思想统一,文化专制;科技文化领先世界;

通过战争、交流等方式加速了民族交融。

三、概念解读

1.“专制主义”与“中央集权”

(1)专制主义:是与民主相对立的概念,是一种决策方式。其主要特征是皇帝个人的专断独裁,集国家最高权力于一身。

(2)中央集权:是一种相对于地方分权的制度。其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须严格服从中央政府的命令,一切受制于中央。

2.贵族政治与官僚政治

(1)贵族政治:是指奴隶制国家和封建制国家由世袭贵族的代表人物掌握政权的一种统治形式。官吏选拔及其权力来源均由“世卿世禄”制产生。

(2)官僚政治:起源于春秋战国之际的诸侯国变法,并在秦统一后不断发展演化。官吏选拔由皇帝任免,由察举、科举制等办法产生;权力来源由皇帝授予。

四、基础知识梳理

(一)秦统一多民族封建国家的建立:条件、过程、意义

(二)秦朝的统治

1.政治:建立专制主义中央集权制度:

皇帝制度、三公九卿、郡县制度

选必教材 选官 以法为教”、“以吏为师”

考核 上计制: 每年岁末,郡国汇总,上报中央,御史参与审核

监察 中央:御史大夫 地方:监御史

地方 文书制度;乡里制和什伍组织;迁六国贵族豪强;大规模的移民;

户籍管理 分类登记制度:除一般百姓的户籍外,还有宗室籍(宗室贵族)、宦籍(官吏)、市籍(商贾)等

法律教化 律令并行。发布法律文告称“令”。律、令都具有法律效力。

民族关系 秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务;北筑长城、南抚夷越;设南海郡、桂林郡、象郡等

2.经济:

经济 统一货币(圆形方孔钱)、度量衡;统一车轨;

修筑驰道、直道、五尺道等,构成以咸阳为中心的全国性道路网;

开凿灵渠,沟通长江和珠江两大水系(必2 第12课)

赋税制度:田赋税率高,人头税极重;徭役有更卒、正卒、戍卒三种

3.思想文化:统一文字与焚书坑儒

(1)统一文字:秦始皇命李斯作“小篆”,促进了文化的交流和传播。

(2)焚书坑儒

①根源:封建君主专制的强化。

②实质:思想文化专制的措施,反映了专制主义的本质

③评价:维护专制,有利于政权的巩固;灭学之祸、否定先秦思想文化;文化浩劫、儒学发展进入低潮。

探讨:秦因何而亡?

独断专行

焚书坑儒

赋役严苛

私欲膨胀

刑法严峻

民不聊生

官逼民反

秦亡于政而非亡于制

(1)秦朝的暴政激化了阶级矛盾和统治阶层内部矛盾(根本原因);

(2)秦朝缺乏治理统一大国的经验;

(3)对东方六国旧势力缺乏有效的融合和控制;

(4)陈胜吴广起义和反秦势力的壮大(直接原因)。

基础知识

1.秦亡对中国古代政治的影响

儒家独尊

地位确立

鉴于秦亡的教训,汉武帝接受了董仲舒的建议,把改造后的儒家思想作为王朝的正统思想,儒学成为学术文化思想的主流。

民本思想

有限回归

秦亡充分展示了人民的力量,使统治者重新认识了民众的力量,促使君主调整治民政策,有利于人民的休养生息和王朝的长治久安

君主权力

适度制约

秦朝灭亡后,后世君主和思想家深刻反思,在承认君权至上的前提下,如何对君主权力加以适度限制,防范君权走向极端而失控,保证君主政治的正常运行。

民族问题

羁縻政策

汉代以来,统治阶级反思了秦朝民族政策上的教训,制定了羁縻政策,包含了对民族地区政治现状的宽容和默认,以及通过分化实现“以夷制夷”。

深化拓展

1)中央君主权力由分散到集中:由商周天子权力的尚未集中到秦朝君主集权的“皇帝制”。

2)地方权力由分散独立到中央集权:由独立性较强的分封制到集权于中央的郡县制。

3)由贵族政治到官僚政治:由商周时期的贵族世袭到秦朝官员由皇帝任命。

4)大一统:从名义上的“天下共主”、观念上的“天下一家”到制度上的大一统,地域上真正的统一,思想上的统一,经济文化层面的统一,统一多民族封建国家真正形成。

2.周秦之际政治文明的转型

【归纳总结】秦统一多民族封建国家的建立。

政治:天下统一、专制集权、官僚政治、三公郡县。

专制主义中央集权制度的建立

包括:1.至高无上的皇帝制度;

2.中央行政体制(君主专制);

3.地方行政体制(中央集权);

4.监察考课与官员选举;

5.军事制度;

6.法律体系。

经济:统一货币、度量衡器、交通发达、服务经济。

文化:法家理论、专制根基、焚书坑儒、思想统一。

社会:编户齐民、整顿风俗、赋役繁重、苛政暴行。

本课总结:秦朝(约公元前221—前207年)

复习第五环节

知识迁移、真题演练

【2012·海南卷,3】秦灭六国后,秦王嬴政兼采古史及传说中的“三皇”“五帝”之名而称“皇帝”,其首要目的是

A.宣扬托古改制 B.承袭华夏传统

C.突出个人功业 D.标榜君权神授

c

【2010年全国卷25】柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:“其为制,公之大者也……公天下之端自秦始。”郡县制为“公天下”之开端,主要体现在

A.百姓不再是封君的属民 B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一 D.依据才干政绩任免官吏

D

同课章节目录