6《飞向蓝天的恐龙》第二课时 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 6《飞向蓝天的恐龙》第二课时 课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 16:34:17 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第1课时

6 飞向蓝天的恐龙

第1课时

课文写了件什么事?

这篇科普文章主要向我们介绍了科学家们根据研究提出的一种假说:鸟类很可能是一种小型恐龙的后裔。科学家们经过不懈努力,有了一些发现,他们希望找到更多、更充分的证据,重现恐龙飞向蓝天这一历史进程。

复 习 导 入

交流学习第1自然段。

第1自然段中,作者是如何提出自己的观点的?

品 读 感 悟

作者用生动形象的语言将笨重、迟钝的恐龙与轻巧灵活的鸟类这两种在人们印象中似乎毫不相干的动物联系在一起,通过比较引出观点:在中生代时期,恐龙的一支经过漫长的演化,最终变成了凌空翱翔的鸟儿。

二者似乎毫不相干,但近年来发现的大量化石显示:在中生代时期,恐龙的一支经过漫长的演化,最终变成了凌空翱翔的鸟儿。

“一支”和“漫长的演化”分别指出了什么?

品 读 感 悟

“一支”指的是恐龙的某一个分支,而不是全部;“漫长”指很长时间,而不是突如其来。作者用词十分准确。

在第2自然段中,哪句话是科学家提出鸟类起源于恐龙的假说依据?

早在19世纪,英国学者赫胥黎就注意到恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

学习交流第2自然段

品 读 感 悟

认真读哟

品析:“根据这一假说,一些与鸟类亲缘关系较近的恐龙应该长有羽毛,但相关化石一直没有被找到。”体会语言的准确性。

“一些”表示不是所有的恐龙。“应该”表示推测,说明在没有找到证据之前,不能确定。体现出说明文语言的严谨性、准确性。

品 读 感 悟

辽西的发现向世人展示了恐龙长羽毛的证据,给这幅古生物学家们描绘的画卷涂上了点睛之笔。

这句运用了什么修辞手法?有何作用?

品 读 感 悟

运用了比喻的修辞手法。把古生物学家们历时百年的漫长研究历程与取得的成果比喻为“画卷”,把在辽西的重大发现比喻为“点睛之笔”,恰当地说明了这一发现对古生物学研究的重大意义。

为什么说辽西的发现是“点睛之笔”?

“点睛之笔”是指最重要、最关键的内容。科学家们根据恐龙与鸟类骨骼上呈现的许多相似之处,提出了鸟类是由恐龙演变而来的假说,但始终缺少强有力的证据。直至20世纪末期,终于辽西发现了保存有羽毛的恐龙化石,这为该项研究工作提供了强有力的证据,加速了此项研究的进程,因此说它是“点睛之笔”。

品 读 感 悟

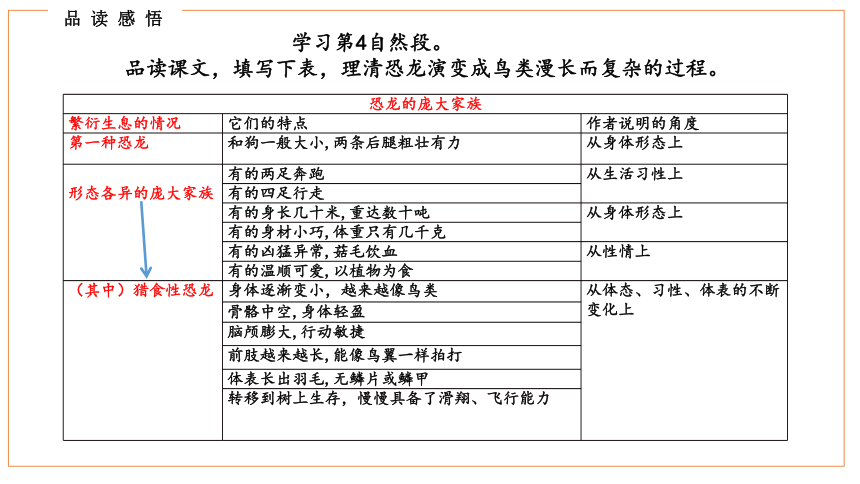

学习第4自然段。

品 读 感 悟

品读课文,填写下表,理清恐龙演变成鸟类漫长而复杂的过程。

恐龙的庞大家族

繁衍生息的情况 它们的特点 作者说明的角度

第一种恐龙 和狗一般大小,两条后腿粗壮有力 从身体形态上

有的两足奔跑 从生活习性上

形态各异的庞大家族 有的四足行走

有的身长几十米,重达数十吨 从身体形态上

有的身材小巧,体重只有几千克

有的凶猛异常,菇毛饮血 从性情上

有的温顺可爱,以植物为食

(其中)猎食性恐龙 身体逐渐变小,越来越像鸟类 从体态、习性、体表的不断变化上

骨骼中空,身体轻盈

脑颅膨大,行动敏捷

前肢越来越长,能像鸟翼一样拍打

体表长出羽毛,无鳞片或鳞甲

转移到树上生存,慢慢具备了滑翔、飞行能力

认真读哟

品读语句,感受采用的说明方法。

地球上的第一种恐龙大约出现在两亿四千万年前。它和狗一般大小,两条后腿粗壮有力,能够支撑起整个身体。

这句话介绍的是地球上的第一种恐龙,运用了作比较的说明方法。

品 读 感 悟

数千万年后,它的后代繁衍成一个形态各异的庞大家族。有些恐龙像它们的祖先一样用两足奔跑,有些恐龙则用四足行走。有些恐龙身长几十米,重达数十吨;有些恐龙则身材小巧,体重只有几千克。有些恐龙凶猛异常,是茹毛饮血的食肉动物;有些恐龙则温顺可爱,以植物为食。

作者运用了举例子和列数字的说明方法介绍了形态各异的、庞大的恐龙家族。它们的形态各异主要体现在行走方式、体形、食性等方面。

作者是怎样介绍恐龙家族的发展过程的?恐龙的形态各异主要表现在哪些方面?

以时间为线索介绍了恐龙家族的发展历程:先简要介绍了两亿四千万年前第一种恐龙的大小、形态和行走方式;然后具体介绍了数千万年后,它的后代经过繁衍变化,形态各异的情况。它们的形态各异主要表现在行走方式、体形、性情和食性等方面。

品 读 感 悟

科学家针对恐龙学会飞翔有怎样的推测?

科学家有两种推测:一种是树栖恐龙在树木间跳跃、降落的过程中慢慢学会了飞行;另一种是地面上的带羽毛恐龙在奔跑中学会了飞翔。

品 读 感 悟

阅读5自然段

“这一历史进程”指的是恐龙家族的一支——猎食性恐龙长出羽毛、学会飞翔、演化为鸟类的漫长历史过程。

品 读 感 悟

交流、思考:第5自然段中“这一历史进程”指的是什么?

恐龙的灭绝

在我们的地球上,像恐龙这样一个庞大的占统治地位的家族,突然之间从地球上消失了,这不能不引起我们的种种猜测。有的说是地球在那个时候发生了造山运动,沼泽减少了,气候变得不那么湿润温暖了。恐龙的呼吸器官不适应干冷干热的空气,到冬天,恐龙的食物也没有了,所以就走上了绝落。有的说是超新星爆发引起地球气候发生强烈变化,温度骤然升高后又降得很低的缘故。还有的说是恐龙吃了大量的有花植物,这些花中有很多毒素,恐龙中毒而死,证据是那个时候开始出现了有花植物。甚至还有人说是外星人跑到地球来猎杀的结果,因为他们觉得恐龙肉好吃,证据是在北极发现的恐龙骨骼化石有像被激光切割的痕迹。但是,普遍被大家认可的是陨石撞击说。

阅读

拓 展 阅 读

1980年,美国科学家在6500万年前的地层中发现了高浓度的铱,其含量超过正常含量几十倍甚至教百倍。这样浓度的铱在陨石中可以找到,因此,科学家们就把它与恐龙灭绝联系起来了。根据铱的含量还推算出撞击物体是相当于直径10公里的一颗小行星,这么大的陨石撞击地球,以地震的强度计算,大约是里氏10级,而撞击产生的陨石坑直径将超过100公里。科学工作者用了10年的时间,终于有了初步结果,他们在中美洲尤卡坦半岛的地层中找到了这个大坑。

阅读

拓 展 阅 读

科学家们开始为我们描绘6500万年前那壮烈的一幕。有一天,恐龙们还在地球乐园中无忧无虑地尽情吃喝。突然天空中出现了一道刺眼的白光,一颗直径10公里相当于一座中等城市般大的巨石从天而降。陨石撞击地球引发了火山喷发,产生了铺天盖地的灰尘,极地雪融化,气温骤降,大雨滂沱,山洪暴发,泥石流将恐龙卷走并埋葬。在以后的数月乃至数年里,天空依然尘烟翻滚,乌云密布,地球因终年不见阳光而进入低温中,苍茫大地一时间沉寂无声。

课 堂 练 习

阅读理解:

早在19世纪,英国学者赫胥黎就注意到恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。在研究了大量恐龙和鸟类化石之后,科学家们提出,鸟类( )和恐龙有亲缘关系,( )很可能就是一种小型恐龙的后裔。根据这一假说,一些与鸟类亲缘关系较近的恐龙应该长有羽毛,但一直没有找到化石证据。20世纪末期,我国科学家在辽宁西部首次发现了保存有羽毛的恐龙化石,顿时使全世界的研究者们欣喜若狂。辽西的发现向世人展示了恐龙长羽毛的证据,给这幅古生物学家们描绘的画卷涂上了点睛之笔。

1.在选文中的括号里填上恰当的关联词语。

课 堂 练 习

不仅

而且

2.科学家们提出“鸟类和恐龙有亲缘关系”这一假说的依据是

3.选文中的“点睛之笔”指的是( )

A.鸟类和恐龙有亲缘关系的假说。

B.恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

C.科学家们在辽西发现了保存有羽毛的恐龙化石这件事。

4.你觉得选文中的哪个句子表达得十分形象?用“____”画出来,并谈谈你的看法。

课 堂 练 习

恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

C

辽西的发现……点睛之笔。 这句话把古生物学家们历时

多年的研究所取得的成果比作“画卷”,把辽西的发现说

成是“点睛之笔”,生动形象。

这一段写出了嘎子机智勇敢、不畏强敌、不怕牺牲的精神

飞向蓝天的恐龙

化石显示:恐龙的一支演化成了鸟类

19世纪科学家提出假设

科学发现

20世纪末期辽西发现 科学发现 历史进程

第一种恐龙——庞大家族

演化过程

猎食性恐龙——演化成鸟类

科学家的美好愿望

板 书 设 计

课 堂 总 结

《飞向蓝天的恐龙》介绍了恐龙飞向蓝天的演化过程,揭示了科学家们在古生物研究方面的重大发现,激发了我们热爱科学、探索求知的浓厚兴趣。

这一段写出了嘎子机智勇敢、不畏强敌、不怕牺牲的精神

把你知道的恐恐龙知识,介绍给家人,和他们一起分享。

作业布置

第1课时

6 飞向蓝天的恐龙

第1课时

课文写了件什么事?

这篇科普文章主要向我们介绍了科学家们根据研究提出的一种假说:鸟类很可能是一种小型恐龙的后裔。科学家们经过不懈努力,有了一些发现,他们希望找到更多、更充分的证据,重现恐龙飞向蓝天这一历史进程。

复 习 导 入

交流学习第1自然段。

第1自然段中,作者是如何提出自己的观点的?

品 读 感 悟

作者用生动形象的语言将笨重、迟钝的恐龙与轻巧灵活的鸟类这两种在人们印象中似乎毫不相干的动物联系在一起,通过比较引出观点:在中生代时期,恐龙的一支经过漫长的演化,最终变成了凌空翱翔的鸟儿。

二者似乎毫不相干,但近年来发现的大量化石显示:在中生代时期,恐龙的一支经过漫长的演化,最终变成了凌空翱翔的鸟儿。

“一支”和“漫长的演化”分别指出了什么?

品 读 感 悟

“一支”指的是恐龙的某一个分支,而不是全部;“漫长”指很长时间,而不是突如其来。作者用词十分准确。

在第2自然段中,哪句话是科学家提出鸟类起源于恐龙的假说依据?

早在19世纪,英国学者赫胥黎就注意到恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

学习交流第2自然段

品 读 感 悟

认真读哟

品析:“根据这一假说,一些与鸟类亲缘关系较近的恐龙应该长有羽毛,但相关化石一直没有被找到。”体会语言的准确性。

“一些”表示不是所有的恐龙。“应该”表示推测,说明在没有找到证据之前,不能确定。体现出说明文语言的严谨性、准确性。

品 读 感 悟

辽西的发现向世人展示了恐龙长羽毛的证据,给这幅古生物学家们描绘的画卷涂上了点睛之笔。

这句运用了什么修辞手法?有何作用?

品 读 感 悟

运用了比喻的修辞手法。把古生物学家们历时百年的漫长研究历程与取得的成果比喻为“画卷”,把在辽西的重大发现比喻为“点睛之笔”,恰当地说明了这一发现对古生物学研究的重大意义。

为什么说辽西的发现是“点睛之笔”?

“点睛之笔”是指最重要、最关键的内容。科学家们根据恐龙与鸟类骨骼上呈现的许多相似之处,提出了鸟类是由恐龙演变而来的假说,但始终缺少强有力的证据。直至20世纪末期,终于辽西发现了保存有羽毛的恐龙化石,这为该项研究工作提供了强有力的证据,加速了此项研究的进程,因此说它是“点睛之笔”。

品 读 感 悟

学习第4自然段。

品 读 感 悟

品读课文,填写下表,理清恐龙演变成鸟类漫长而复杂的过程。

恐龙的庞大家族

繁衍生息的情况 它们的特点 作者说明的角度

第一种恐龙 和狗一般大小,两条后腿粗壮有力 从身体形态上

有的两足奔跑 从生活习性上

形态各异的庞大家族 有的四足行走

有的身长几十米,重达数十吨 从身体形态上

有的身材小巧,体重只有几千克

有的凶猛异常,菇毛饮血 从性情上

有的温顺可爱,以植物为食

(其中)猎食性恐龙 身体逐渐变小,越来越像鸟类 从体态、习性、体表的不断变化上

骨骼中空,身体轻盈

脑颅膨大,行动敏捷

前肢越来越长,能像鸟翼一样拍打

体表长出羽毛,无鳞片或鳞甲

转移到树上生存,慢慢具备了滑翔、飞行能力

认真读哟

品读语句,感受采用的说明方法。

地球上的第一种恐龙大约出现在两亿四千万年前。它和狗一般大小,两条后腿粗壮有力,能够支撑起整个身体。

这句话介绍的是地球上的第一种恐龙,运用了作比较的说明方法。

品 读 感 悟

数千万年后,它的后代繁衍成一个形态各异的庞大家族。有些恐龙像它们的祖先一样用两足奔跑,有些恐龙则用四足行走。有些恐龙身长几十米,重达数十吨;有些恐龙则身材小巧,体重只有几千克。有些恐龙凶猛异常,是茹毛饮血的食肉动物;有些恐龙则温顺可爱,以植物为食。

作者运用了举例子和列数字的说明方法介绍了形态各异的、庞大的恐龙家族。它们的形态各异主要体现在行走方式、体形、食性等方面。

作者是怎样介绍恐龙家族的发展过程的?恐龙的形态各异主要表现在哪些方面?

以时间为线索介绍了恐龙家族的发展历程:先简要介绍了两亿四千万年前第一种恐龙的大小、形态和行走方式;然后具体介绍了数千万年后,它的后代经过繁衍变化,形态各异的情况。它们的形态各异主要表现在行走方式、体形、性情和食性等方面。

品 读 感 悟

科学家针对恐龙学会飞翔有怎样的推测?

科学家有两种推测:一种是树栖恐龙在树木间跳跃、降落的过程中慢慢学会了飞行;另一种是地面上的带羽毛恐龙在奔跑中学会了飞翔。

品 读 感 悟

阅读5自然段

“这一历史进程”指的是恐龙家族的一支——猎食性恐龙长出羽毛、学会飞翔、演化为鸟类的漫长历史过程。

品 读 感 悟

交流、思考:第5自然段中“这一历史进程”指的是什么?

恐龙的灭绝

在我们的地球上,像恐龙这样一个庞大的占统治地位的家族,突然之间从地球上消失了,这不能不引起我们的种种猜测。有的说是地球在那个时候发生了造山运动,沼泽减少了,气候变得不那么湿润温暖了。恐龙的呼吸器官不适应干冷干热的空气,到冬天,恐龙的食物也没有了,所以就走上了绝落。有的说是超新星爆发引起地球气候发生强烈变化,温度骤然升高后又降得很低的缘故。还有的说是恐龙吃了大量的有花植物,这些花中有很多毒素,恐龙中毒而死,证据是那个时候开始出现了有花植物。甚至还有人说是外星人跑到地球来猎杀的结果,因为他们觉得恐龙肉好吃,证据是在北极发现的恐龙骨骼化石有像被激光切割的痕迹。但是,普遍被大家认可的是陨石撞击说。

阅读

拓 展 阅 读

1980年,美国科学家在6500万年前的地层中发现了高浓度的铱,其含量超过正常含量几十倍甚至教百倍。这样浓度的铱在陨石中可以找到,因此,科学家们就把它与恐龙灭绝联系起来了。根据铱的含量还推算出撞击物体是相当于直径10公里的一颗小行星,这么大的陨石撞击地球,以地震的强度计算,大约是里氏10级,而撞击产生的陨石坑直径将超过100公里。科学工作者用了10年的时间,终于有了初步结果,他们在中美洲尤卡坦半岛的地层中找到了这个大坑。

阅读

拓 展 阅 读

科学家们开始为我们描绘6500万年前那壮烈的一幕。有一天,恐龙们还在地球乐园中无忧无虑地尽情吃喝。突然天空中出现了一道刺眼的白光,一颗直径10公里相当于一座中等城市般大的巨石从天而降。陨石撞击地球引发了火山喷发,产生了铺天盖地的灰尘,极地雪融化,气温骤降,大雨滂沱,山洪暴发,泥石流将恐龙卷走并埋葬。在以后的数月乃至数年里,天空依然尘烟翻滚,乌云密布,地球因终年不见阳光而进入低温中,苍茫大地一时间沉寂无声。

课 堂 练 习

阅读理解:

早在19世纪,英国学者赫胥黎就注意到恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。在研究了大量恐龙和鸟类化石之后,科学家们提出,鸟类( )和恐龙有亲缘关系,( )很可能就是一种小型恐龙的后裔。根据这一假说,一些与鸟类亲缘关系较近的恐龙应该长有羽毛,但一直没有找到化石证据。20世纪末期,我国科学家在辽宁西部首次发现了保存有羽毛的恐龙化石,顿时使全世界的研究者们欣喜若狂。辽西的发现向世人展示了恐龙长羽毛的证据,给这幅古生物学家们描绘的画卷涂上了点睛之笔。

1.在选文中的括号里填上恰当的关联词语。

课 堂 练 习

不仅

而且

2.科学家们提出“鸟类和恐龙有亲缘关系”这一假说的依据是

3.选文中的“点睛之笔”指的是( )

A.鸟类和恐龙有亲缘关系的假说。

B.恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

C.科学家们在辽西发现了保存有羽毛的恐龙化石这件事。

4.你觉得选文中的哪个句子表达得十分形象?用“____”画出来,并谈谈你的看法。

课 堂 练 习

恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。

C

辽西的发现……点睛之笔。 这句话把古生物学家们历时

多年的研究所取得的成果比作“画卷”,把辽西的发现说

成是“点睛之笔”,生动形象。

这一段写出了嘎子机智勇敢、不畏强敌、不怕牺牲的精神

飞向蓝天的恐龙

化石显示:恐龙的一支演化成了鸟类

19世纪科学家提出假设

科学发现

20世纪末期辽西发现 科学发现 历史进程

第一种恐龙——庞大家族

演化过程

猎食性恐龙——演化成鸟类

科学家的美好愿望

板 书 设 计

课 堂 总 结

《飞向蓝天的恐龙》介绍了恐龙飞向蓝天的演化过程,揭示了科学家们在古生物研究方面的重大发现,激发了我们热爱科学、探索求知的浓厚兴趣。

这一段写出了嘎子机智勇敢、不畏强敌、不怕牺牲的精神

把你知道的恐恐龙知识,介绍给家人,和他们一起分享。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗词三首

- 2 乡下人家

- 3 天窗

- 4* 三月桃花水

- 口语交际:转述

- 习作:我的乐园

- 语文园地

- 第二单元

- 5 琥珀

- 6 飞向蓝天的恐龙

- 7 纳米技术就在我们身边

- 8* 千年梦圆在今朝

- 口语交际:说新闻

- 习作:我的奇思妙想

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 短诗三首

- 10 绿

- 11 白桦

- 12* 在天晴了的时候

- 语文园地

- 第四单元

- 13 猫

- 14 母鸡

- 15 白鹅

- 习作:我的动物朋友

- 语文园地

- 第五单元

- 16 海上日出

- 17 记金华的双龙洞

- 习作例文

- 习作:游____

- 第六单元

- 18 文言文二则

- 19 小英雄雨来(节选)

- 20* 我们家的男子汉

- 21* 芦花鞋

- 口语交际:朋友相处的秘诀

- 习作:我学会了____

- 语文园地

- 第七单元

- 22 古诗三首

- 23 “诺曼底”号遇难记

- 25* 挑山工

- 24* 黄继光

- 口语交际:自我介绍

- 习作:我的“自画像”

- 语文园地

- 第八单元

- 26 宝葫芦的秘密(节选)

- 27 巨人的花园

- 28* 海的女儿

- 习作:故事新编

- 语文园地