14.《促织》《变形记》群文对比阅读教学设计统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 14.《促织》《变形记》群文对比阅读教学设计统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 138.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 17:12:28 | ||

图片预览

文档简介

教学设计真实中的荒诞社会荒诞下的异化现实《促织》《变形记》群文对比阅读

【教学设想】

统编高中语文教材必修下第六单元将两篇中外“变形”题材的小说合二为一,用以引导学生进行比较阅读:蒲松龄的《促织》和奥地利卡夫卡的《变形记》,叙述的都是人化为虫的故事,但因叙事手法不同,形成了不同的风格,“变形”而生的艺术张力,体现出同中有异的艺术风格。

【教学目标】

1. 分析小说的情节,认识幻想与现实创作手法的相互作用

2. 解读小说的结局,体会结局中幻想与现实创作手法的妙用

3. 体味幻想构思下的异化现实,分析小说主题

【教学过程】

导入:

同学们,我们开始上课,在中国文学史上和世界文学史上有这样两篇经典文章,他们都讲了人化虫的故事,这两篇文章是?咱们经过上周的学习,已经完成了《促织》和《变形记》的单篇精读学习,咱们这节课主要是把两篇文章对比阅读,因叙事手法不同,形成了不同风格,但是幻想与现实手法创作运用,是这两篇文章最大的艺术特色。板书 幻想与现实课件展示学习目标,学生齐读好,同学们,首先我检查一下大家课前任务完成情况。

一、课前任务

任务一阅读老师共享的资源:

《浅谈文学的“真实”》(刘江玲)《话题:虚构》(人教版选修教材《中外小说欣赏》)尝试完成以下填空题,概括“幻想”与“现实”对于小说创作的重要性阅读资料并填空:

幻想是小说创作的_____灵魂、血肉、________;现实是小说创作的______起点、归宿_______。找两位同学回答,让学生自由回答,并说明答案并不唯一奚瑞卿、唐逸宁、杨晨菲回答

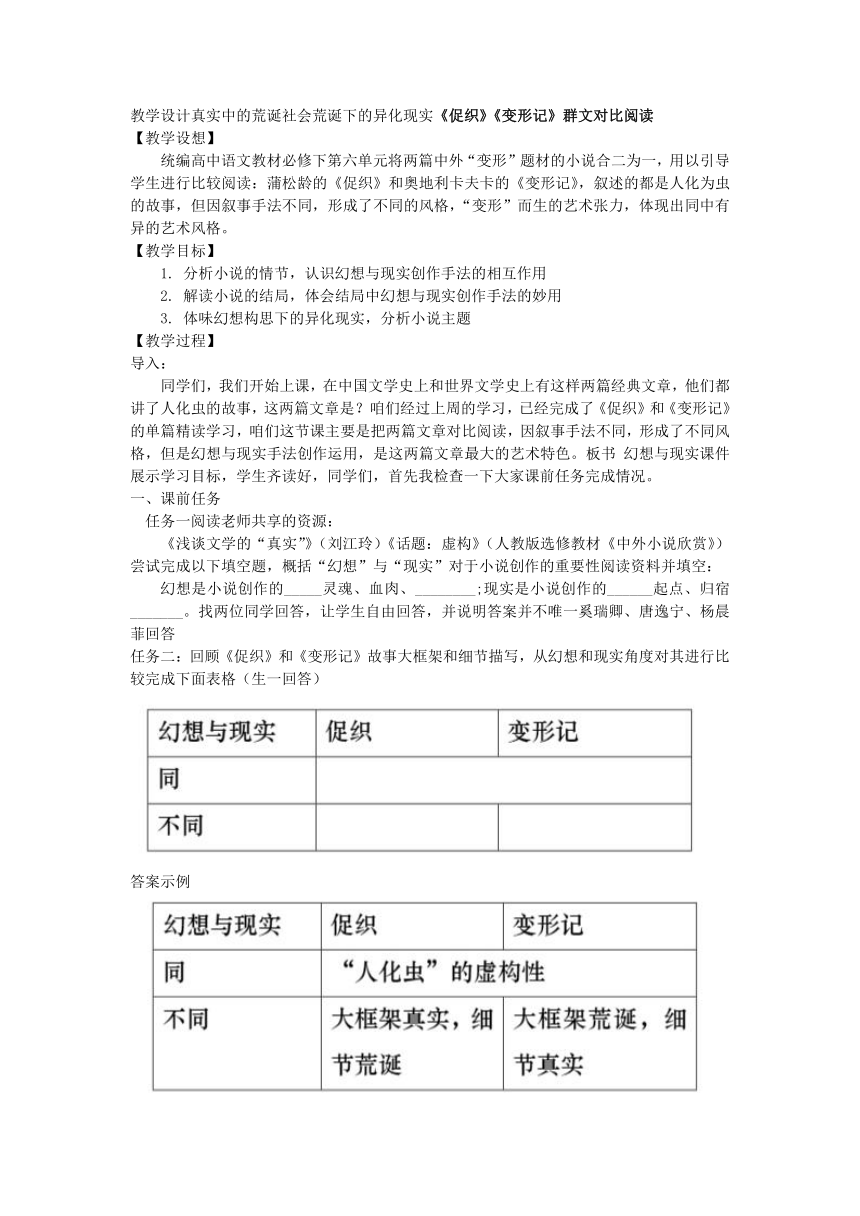

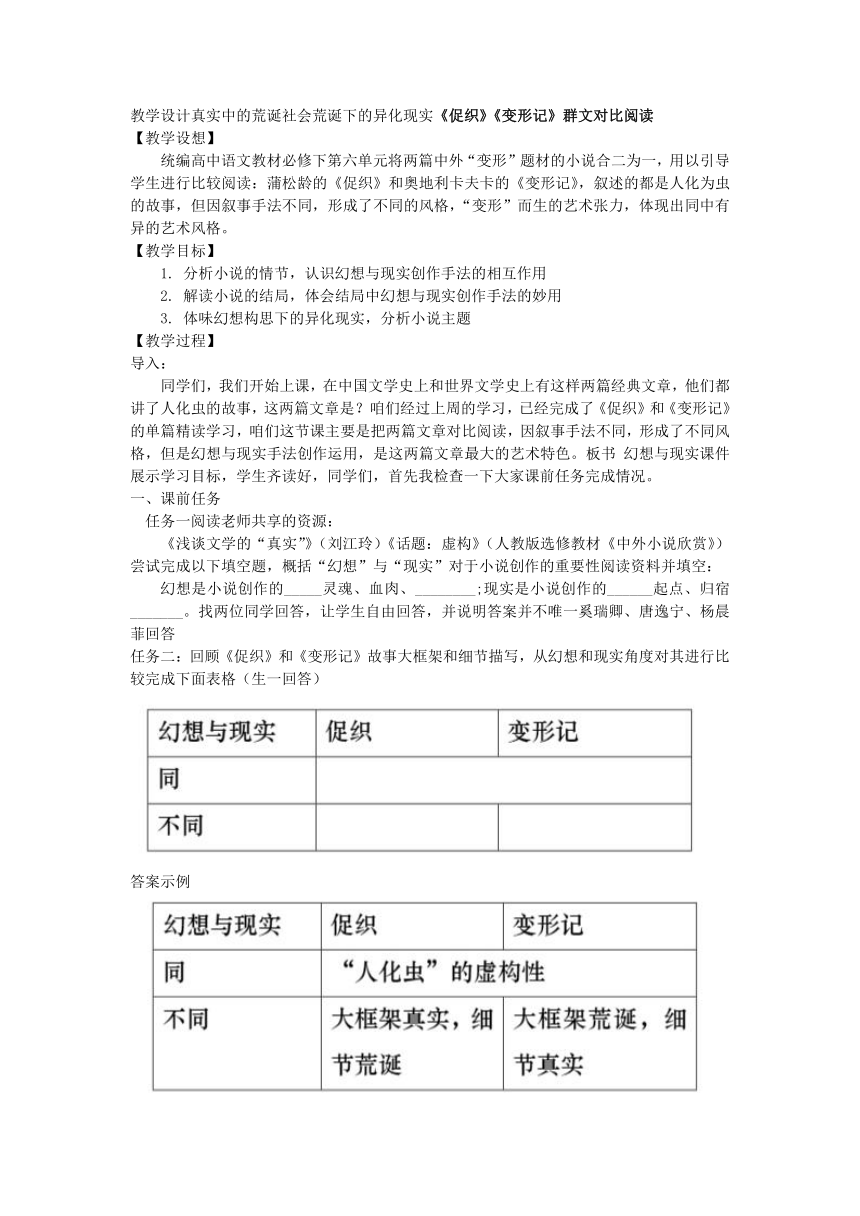

任务二:回顾《促织》和《变形记》故事大框架和细节描写,从幻想和现实角度对其进行比较完成下面表格(生一回答)

答案示例

二、课时情景

为了致敬中外经典小说,沉浸式体味小说中“幻想与现实”的创作手法,校园话剧社选择了《促织》和《变形记》两篇小说,决定对其进行改编并演出。

任务一:推荐典型情节你觉得小说中的什么情节能够表现小说中“幻想与现实”创作手法的运用?请尝试推荐。(采用小组合作探究的方式,前后 6人为一个小组,相互讨论,最后达成共识,每个小组选择一个情节推荐,让学生投影展示,说明理由)常语诺《促织》情节,刘益睿《变形记》情节

从同学们推荐的情节来看,《促织》中容易打动人的是虚幻情节的设置,因为更能揭露现实之黑暗;《变形记》中容易打动人的是写实镜头的刻画,因为更能引起读者切身之体会。所以对比来看,两篇小说的“虚构与写实”的不同侧重,恰恰体现了“幻想与现实”的互相促进作用,即“幻想让现实更真实,写实让幻想不荒诞”。

任务二描写结局画外音

两篇小说都采用了“幻想与现实”的写作手法,都对社会现实进行了深沉的批判,但在结局上却是一悲一喜,你如何看待《促织》在幻想中走向喜剧结局,《变形记》在现实中走向悲剧结局?请为话剧演出撰写结局画外音,引导观众对结局进行深刻思考与解读。这也是咱们这节课需要完成的一个难点李文舒、宫浩阳画外音投影展示

示例一:《促织》结局画外音——喜剧结局的外衣下,是悲剧的内核。

板书《促织》

幻想 现实

喜 悲

示例二:《变形记》结局画外音——死亡,是悲的结局,觉醒,是喜的寄托。

小结:但当我们读懂他们的手段与意图,我们可以从前者的喜剧结局中认清悲的现实,从后者悲的结局中感知喜的寄托,真可谓是“幻想铸喜实为悲,现实致悲可为喜。”

任务三:演绎大师对话通过情节征集和结局画外音撰写,剧组成员们对两篇小说的深刻性有了别样体会,也由衷地敬佩蒲松龄和卡夫卡两位大师。经过商讨,剧组决定在话剧的结尾加上一个“大师对话”的彩蛋,让相隔百年的两位大师跨越时空有一次短暂的交流。你认为两位大师会有怎样的思想碰撞与情感共鸣,结合文章的主旨,请设计一段台词,并邀请一位小伙伴和你共同演绎这段对话。

表演者

一、生 1、生 2;

二、生 3、生 4

本课小结:两位作家对“幻想与真实”手法的娴熟运用,将读者推向惊异震撼的故事中,推向水到渠成的合理化结局中,即使一悲一喜,看似殊途,实则同归,最终归宿皆是指向“异化”现实的深刻披露,揭开幻想的外衣,我们理应看到当时“人性异化”的残酷现实。以史为鉴,以此共勉。启示:同学们在现实生活当中,我们是不是也面对一些困境呢?面对这些困境,我们应该怎么对待呢?

三、【课后任务】

两部作品都虚构了“人变成虫”的故事,这种在现实中不可能发生的事,被两位作者用荒诞和夸张的手法呈现了出来。因为文化环境的差异,两部作品的叙事风格存在差异。请比较其异同,写一则三百字左右的文学短评,并把文章投给校刊。

【板书设计】

附

话题:虚构

人教版选修教材《中外小说欣赏》

1.“虚构”的意义要想理解虚构对于小说的重要性其实并不困难,只要我们看一下“小说”这个词汇在英语里的表述,就会产生恍然大悟之感。英语里的“小说”词用“fiction”来表达,而“fiction”同时还兼有着“虚构、想象、杜撰”的意思,当然,也许你会说英语不只是用“fiction”来指称小说,另一个单间“novel”同样也有小说的意思。但是这个“novel”,它也拥有“新颖的、奇妙的”的含义。无论是 fiction抑或是 novel,我们可以看到,它们都与循规蹈矩和墨守陈规的法则无缘。这也就是说,在英语的世界里,虚构是小说的合法化身份,我们甚至可以认为,虚构是小说的灵魂,没有虚构就没有小说。

2.虚构意识的逐步确立事实上,西方传统时代的小说,跟中国古典时期的小说十分相仿,对于虚构这权力的运用还是相当避讳的。许多小说家都是把自已的小说当做历史或传记来创作的,如英国小说家亨利·菲尔丁的《汤姆·琼斯》,其完整的名字应是《弃儿汤姆·琼斯的历史》;狄更斯的《大卫·科波菲尔》,其真正的名字则是《大卫·科波菲尔的个人历史》。然而,随着现代小说家们文体意识的逐渐增强。他们让读者认识到,小说本身应是一个独立自为的世界,它绝然有别于我们置身于其中的那个伸手可及的现实世界。小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情:小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等于生活的真实。

3.小说,一种想象的艺术马尔克斯曾经透露,是卡夫卡使他对成为一名作家有了信心和兴趣。他说:“当我十七岁第一次读到《变形记》的时候,我发现自己会成为一个作家。我看到主人公格里高尔·萨姆沙一天早晨醒来时变成了一个偌大的甲虫,于是想到:“我以前不知道可以这样写,如果能这样的话,我还是喜欢写作的。”归根结底,小说是一种想象的艺术,它经由想象所呈示出的那个世界是一个相对独立于现实的建构世界。在这个世界里,同样隐含着种真实,这是种更为深刻的真实,它并不与现实里的客观事物一一对应。小说之所以能成为小说,就在于它是一种创造性的劳动,而这种劳动正是通过虚构来完成

【教学设想】

统编高中语文教材必修下第六单元将两篇中外“变形”题材的小说合二为一,用以引导学生进行比较阅读:蒲松龄的《促织》和奥地利卡夫卡的《变形记》,叙述的都是人化为虫的故事,但因叙事手法不同,形成了不同的风格,“变形”而生的艺术张力,体现出同中有异的艺术风格。

【教学目标】

1. 分析小说的情节,认识幻想与现实创作手法的相互作用

2. 解读小说的结局,体会结局中幻想与现实创作手法的妙用

3. 体味幻想构思下的异化现实,分析小说主题

【教学过程】

导入:

同学们,我们开始上课,在中国文学史上和世界文学史上有这样两篇经典文章,他们都讲了人化虫的故事,这两篇文章是?咱们经过上周的学习,已经完成了《促织》和《变形记》的单篇精读学习,咱们这节课主要是把两篇文章对比阅读,因叙事手法不同,形成了不同风格,但是幻想与现实手法创作运用,是这两篇文章最大的艺术特色。板书 幻想与现实课件展示学习目标,学生齐读好,同学们,首先我检查一下大家课前任务完成情况。

一、课前任务

任务一阅读老师共享的资源:

《浅谈文学的“真实”》(刘江玲)《话题:虚构》(人教版选修教材《中外小说欣赏》)尝试完成以下填空题,概括“幻想”与“现实”对于小说创作的重要性阅读资料并填空:

幻想是小说创作的_____灵魂、血肉、________;现实是小说创作的______起点、归宿_______。找两位同学回答,让学生自由回答,并说明答案并不唯一奚瑞卿、唐逸宁、杨晨菲回答

任务二:回顾《促织》和《变形记》故事大框架和细节描写,从幻想和现实角度对其进行比较完成下面表格(生一回答)

答案示例

二、课时情景

为了致敬中外经典小说,沉浸式体味小说中“幻想与现实”的创作手法,校园话剧社选择了《促织》和《变形记》两篇小说,决定对其进行改编并演出。

任务一:推荐典型情节你觉得小说中的什么情节能够表现小说中“幻想与现实”创作手法的运用?请尝试推荐。(采用小组合作探究的方式,前后 6人为一个小组,相互讨论,最后达成共识,每个小组选择一个情节推荐,让学生投影展示,说明理由)常语诺《促织》情节,刘益睿《变形记》情节

从同学们推荐的情节来看,《促织》中容易打动人的是虚幻情节的设置,因为更能揭露现实之黑暗;《变形记》中容易打动人的是写实镜头的刻画,因为更能引起读者切身之体会。所以对比来看,两篇小说的“虚构与写实”的不同侧重,恰恰体现了“幻想与现实”的互相促进作用,即“幻想让现实更真实,写实让幻想不荒诞”。

任务二描写结局画外音

两篇小说都采用了“幻想与现实”的写作手法,都对社会现实进行了深沉的批判,但在结局上却是一悲一喜,你如何看待《促织》在幻想中走向喜剧结局,《变形记》在现实中走向悲剧结局?请为话剧演出撰写结局画外音,引导观众对结局进行深刻思考与解读。这也是咱们这节课需要完成的一个难点李文舒、宫浩阳画外音投影展示

示例一:《促织》结局画外音——喜剧结局的外衣下,是悲剧的内核。

板书《促织》

幻想 现实

喜 悲

示例二:《变形记》结局画外音——死亡,是悲的结局,觉醒,是喜的寄托。

小结:但当我们读懂他们的手段与意图,我们可以从前者的喜剧结局中认清悲的现实,从后者悲的结局中感知喜的寄托,真可谓是“幻想铸喜实为悲,现实致悲可为喜。”

任务三:演绎大师对话通过情节征集和结局画外音撰写,剧组成员们对两篇小说的深刻性有了别样体会,也由衷地敬佩蒲松龄和卡夫卡两位大师。经过商讨,剧组决定在话剧的结尾加上一个“大师对话”的彩蛋,让相隔百年的两位大师跨越时空有一次短暂的交流。你认为两位大师会有怎样的思想碰撞与情感共鸣,结合文章的主旨,请设计一段台词,并邀请一位小伙伴和你共同演绎这段对话。

表演者

一、生 1、生 2;

二、生 3、生 4

本课小结:两位作家对“幻想与真实”手法的娴熟运用,将读者推向惊异震撼的故事中,推向水到渠成的合理化结局中,即使一悲一喜,看似殊途,实则同归,最终归宿皆是指向“异化”现实的深刻披露,揭开幻想的外衣,我们理应看到当时“人性异化”的残酷现实。以史为鉴,以此共勉。启示:同学们在现实生活当中,我们是不是也面对一些困境呢?面对这些困境,我们应该怎么对待呢?

三、【课后任务】

两部作品都虚构了“人变成虫”的故事,这种在现实中不可能发生的事,被两位作者用荒诞和夸张的手法呈现了出来。因为文化环境的差异,两部作品的叙事风格存在差异。请比较其异同,写一则三百字左右的文学短评,并把文章投给校刊。

【板书设计】

附

话题:虚构

人教版选修教材《中外小说欣赏》

1.“虚构”的意义要想理解虚构对于小说的重要性其实并不困难,只要我们看一下“小说”这个词汇在英语里的表述,就会产生恍然大悟之感。英语里的“小说”词用“fiction”来表达,而“fiction”同时还兼有着“虚构、想象、杜撰”的意思,当然,也许你会说英语不只是用“fiction”来指称小说,另一个单间“novel”同样也有小说的意思。但是这个“novel”,它也拥有“新颖的、奇妙的”的含义。无论是 fiction抑或是 novel,我们可以看到,它们都与循规蹈矩和墨守陈规的法则无缘。这也就是说,在英语的世界里,虚构是小说的合法化身份,我们甚至可以认为,虚构是小说的灵魂,没有虚构就没有小说。

2.虚构意识的逐步确立事实上,西方传统时代的小说,跟中国古典时期的小说十分相仿,对于虚构这权力的运用还是相当避讳的。许多小说家都是把自已的小说当做历史或传记来创作的,如英国小说家亨利·菲尔丁的《汤姆·琼斯》,其完整的名字应是《弃儿汤姆·琼斯的历史》;狄更斯的《大卫·科波菲尔》,其真正的名字则是《大卫·科波菲尔的个人历史》。然而,随着现代小说家们文体意识的逐渐增强。他们让读者认识到,小说本身应是一个独立自为的世界,它绝然有别于我们置身于其中的那个伸手可及的现实世界。小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情:小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等于生活的真实。

3.小说,一种想象的艺术马尔克斯曾经透露,是卡夫卡使他对成为一名作家有了信心和兴趣。他说:“当我十七岁第一次读到《变形记》的时候,我发现自己会成为一个作家。我看到主人公格里高尔·萨姆沙一天早晨醒来时变成了一个偌大的甲虫,于是想到:“我以前不知道可以这样写,如果能这样的话,我还是喜欢写作的。”归根结底,小说是一种想象的艺术,它经由想象所呈示出的那个世界是一个相对独立于现实的建构世界。在这个世界里,同样隐含着种真实,这是种更为深刻的真实,它并不与现实里的客观事物一一对应。小说之所以能成为小说,就在于它是一种创造性的劳动,而这种劳动正是通过虚构来完成

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])