高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共45张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册12.《拿来主义》(共45张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-12 17:19:39 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

鲁迅

拿来主义

第一课时

在我国改革开放初期,著名作家冯骥才到法国去访问,有位记者问他:“尊敬的冯先生,贵国实行改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们难道就不担心变成资本主义国家吗?”冯先生说:“不,人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉也不会变成牛。”冯先生机智幽默的回答赢得了满堂喝彩。

事实证明,我们实行改革开放,学习西方的东西,并没有让我们变成资本主义,反而让我们的中国特色社会主义发展得更好。因为我们把握了一个原则,这个原则就是“拿来主义”。

导入

1.了解鲁迅生平以及文章创作的历史背景,积累文学常识;

2.了解“杂文”的相关文体知识,梳理文章论述的脉络层次,学习先破后立的论证结构;

3.理解作者如何论述“拿来主义”;

4.明确作者在对待文化遗产问题的态度,学习作者正确对待传统文化和外来文化的方法—批判性地继承与创新。

学习目标

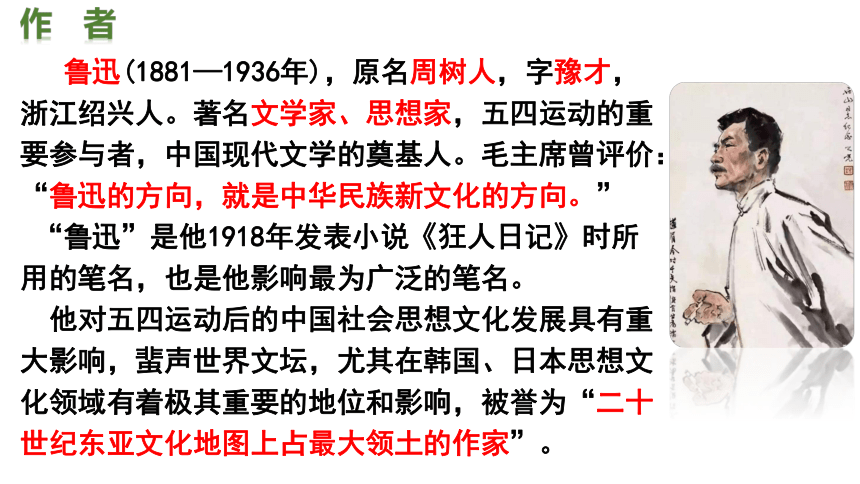

鲁迅(1881—1936年),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛主席曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

“鲁迅”是他1918年发表小说《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名。

他对五四运动后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有着极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

作者

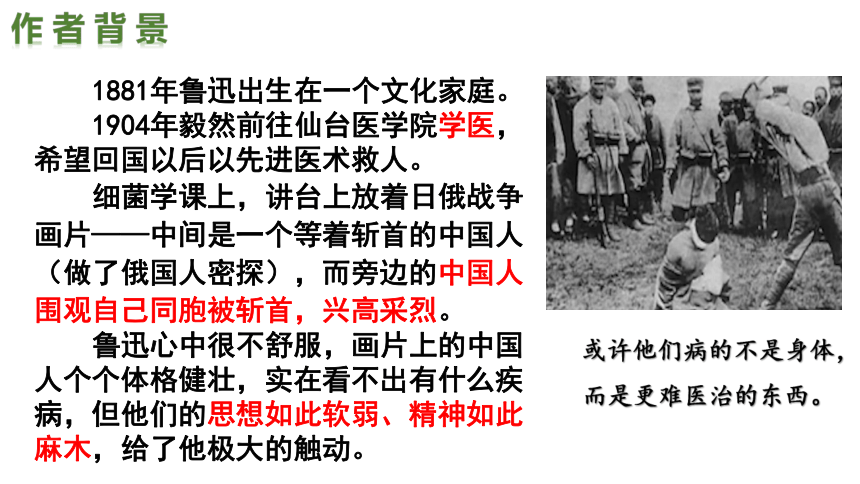

1881年鲁迅出生在一个文化家庭。

1904年毅然前往仙台医学院学医,希望回国以后以先进医术救人。

细菌学课上,讲台上放着日俄战争画片——中间是一个等着斩首的中国人(做了俄国人密探),而旁边的中国人围观自己同胞被斩首,兴高采烈。

鲁迅心中很不舒服,画片上的中国人个个体格健壮,实在看不出有什么疾病,但他们的思想如此软弱、精神如此麻木,给了他极大的触动。

作者背景

或许他们病的不是身体,而是更难医治的东西。

鲁迅的小说取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。

杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

散文以追忆儿时往事为主,语言平易晓畅,风趣生动。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《华盖集》、《坟》、《二心集》、《而已集》、 《南腔北调集》《且介亭杂文》

作者

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民,即使体格如何健全、如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要害是在改变他们的精神。

——《呐喊 自序》

作者名言

①内涵:杂文,是文艺性的社会论文。我们现在所说的杂文,主要是指“五四”以来,以鲁迅作品为代表的那种精辟犀利、带有浓厚的文艺色彩的议论文章。

②特点:杂文兼有政论、文艺两种因素,但以议论为主。杂文不像一般的议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。

③内容:杂文的题材广泛,内容丰富,篇幅短小,形式灵活。杂感、随笔、短评、札记、书信、日记、编后、序跋、演讲等,都可以成为一篇好的杂文。

杂文

首先,当时国民党反动派对革命根据地进行军事围剿的同时,也实行了反革命的文化围剿,使得各种错误思潮随之泛滥;

第二,当时封建残余势力的复古思想开始抬头发力;

第三,资本主义主张全盘西化,彻底否定中国本土文化。

由此可见,当时的历史背景非常复杂。

正是在这样的历史背景之下,鲁迅先生写下这个杂文名篇《拿来主义》。

写作背景

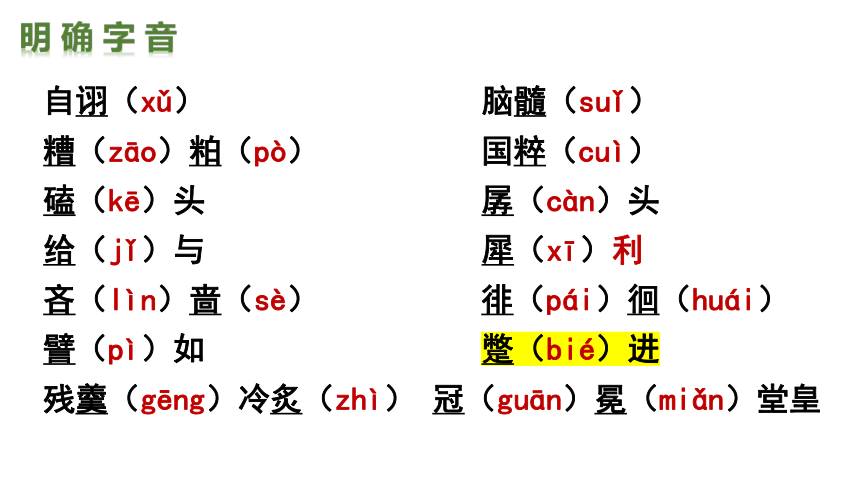

自诩(xǔ) 脑髓(suǐ)

糟(zāo)粕(pò) 国粹(cuì)

磕(kē)头 孱(càn)头

给(jǐ)与 犀(xī)利

吝(lìn)啬(sè) 徘(pái)徊(huái)

譬(pì)如 蹩(bié)进

残羹(gēng)冷炙(zhì) 冠(guān)冕(miǎn)堂皇

明确字音

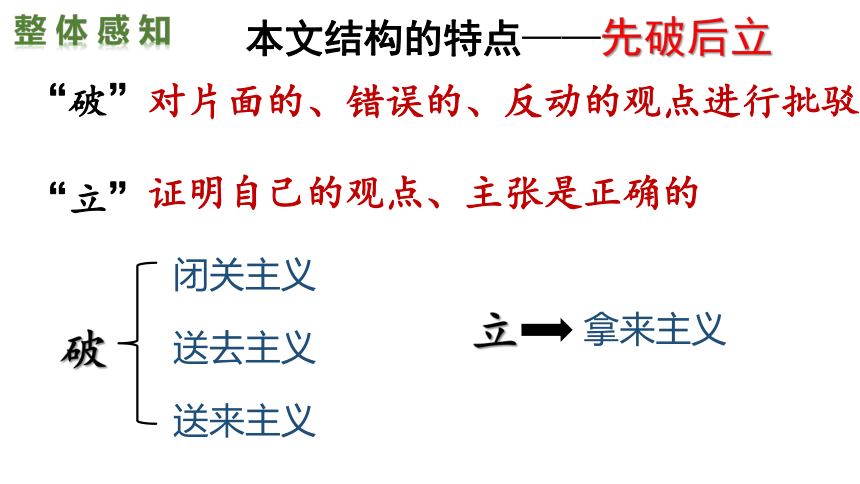

本文结构的特点——先破后立

证明自己的观点、主张是正确的

对片面的、错误的、反动的观点进行批驳

“破”

“立”

整体感知

破

闭关主义

送去主义

送来主义

立

拿来主义

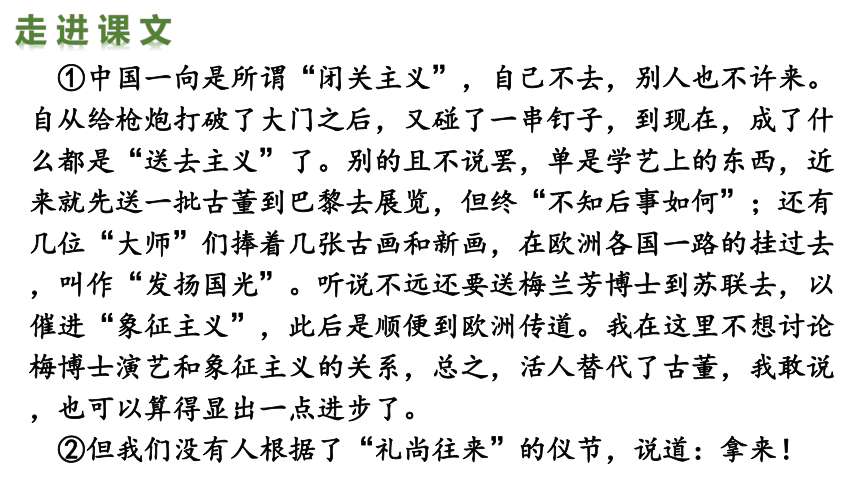

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

走进课文

答: 闭关主义和送去主义。

思考1:作者在第一段批判了哪两种主义?

文本研读

思考2:作者对这两种主义分别是如何批判的?

自己不去

别人也不许来

被打破大门,碰钉子

闭

关

主

义

闭关锁国

落后挨打

直接批判

文本研读

思考2:作者对这两种主义分别是如何批判的?

别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”。

送

去

主

义

(1)“不知后事如何”,古董“送去”后有去无回,讽刺“送去主义”者用古董讨好列强,媚外求荣。

(2)“别的”是指一系列媚外求荣的行为,如经济上的赔款、领土的丧失,国家主权的出卖等。作者虽说“别的且不说罢”,但是当时的人们一看就知道是什么,用闲来之笔讽刺“送去主义”。

文本研读

还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。

送

去

主

义

(1)“几位”“几张”说明“大师”并不多,作品极少,几乎少到了可怜的地步,说明这些“大师”其实名不副实,徒有虚名。

(2)“捧”字表示尊重、小心翼翼,形象生动地描绘出大师们毕恭毕敬、谄媚讨好的奴性嘴脸。

(3)“在欧洲各国一路的”和“挂”字则勾画出“大师”们大张旗鼓、自鸣得意的丑陋之态。

(4)“发扬国光”是反语,讽刺“大师们”的丑恶嘴脸。

文本研读

我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

送

去

主

义

“进步”运用反语,揭露了这种行为表面是一种进步,实则是学术的退步和文化堕落。“算得”“显出一点”更加体现了作者对这种行为的不屑与不齿。

描绘形象、反语、闲笔提及

送去主义——崇洋媚外,毫无自信

文本研读

思考3:仔细体会第2段中“说道:拿来!”这句话的语气和感叹号的作用。

(1)“说道:拿来!”两个词单独成句,语气铿锵有力、正义凛然。

(2)感叹号包含了作者对一系列“送去主义”行径的厌恶,对西方列强文化侵略的痛恨,以及对实行拿来主义的强烈渴望。

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

走进课文

文本研读

思考4:第1段已经写到了“送去主义”,第3段又来写,这样是否矛盾?为什么?

答:不矛盾。第1段主要描写的是“送去主义”的具体表现,揭露丑恶嘴脸;第3段主要揭示“送去主义”的危害。

思考5:“送去主义”有什么危害?

“要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。”

答:危害:国弱民贫,贻害子孙。

文本研读

思考6:作者是如何论述“送去主义”危害的?

——“丰富”和“大度”运用反语,讽刺“送去主义”者的自欺欺人、媚外求荣。

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

尼采——“只是给与,不想取得”

中国——“掘起地下的煤来,

就足够全世界几百年只用”

→发了疯

→讨一点残羹冷炙做奖赏

类比论证

类比论证

根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也有相同或相似。

知识点拨

《邹忌讽齐王纳谏》:臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

鲁迅

拿来主义

第二课时

文本研读

思考1:第4段中,“抛来”和“抛给”有何区别?

答:“抛来”有着更多的随意性和盲目性,你可以不接受。

而“抛给”有着明确的方向性和目的性,即瞄准目标,专门抛过来“给”你,你必须接受。

思考2:这种区别说明了什么?

这种区别说明了当时西方列强和我们的文化交往并不平等,而是一种文化侵略。

有选择权

无选择权

文本研读

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

“吝啬”本是贬义词,作者贬词褒用,用“吝啬”与上文的“大度”相对照,意为“珍惜”,既再次讽刺了上文的“大度、丰富”,又表明了作者对我国经济、文化财富的正确态度。

文本研读

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

思考3:西方国家当时“送来”了哪些东西?这些东西的背后都隐藏着哪些历史?

文本研读

思考4:列强当时“送来”了哪些东西?这些东西的背后都隐藏着哪些历史?

英国:鸦片

德国:废枪炮

法国:香粉

美国:电影

日本:印着“完全国货的各种小东西”

鸦片战争

甲午海战

八国联军侵华

日本侵华战争

列强每一次的“送来”都给中华民族带来了巨大的灾难!!

文本研读

思考5:当时的人们对于这些“送来”的东西是什么态度?这种态度会导致什么结果?

答:“被‘送来’的东西吓怕了”、“对于洋货发生了恐怖”(恐惧)。

这种态度,要么会导致奴颜婢膝,毫无民族自信;要么又会导致故步自封、闭关自守。都是不可取的。

文本研读

思考6:“送来”和“拿来”有什么不同?“送来”的本质是什么?

答:“送来”是被动接受,而“拿来”是主动获取。

“送来”的是别人剩余的东西,“拿来”是经过挑选的有用的东西。

其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

“送来”的本质就是“抛给”,就是侵略。

小结梳理

破

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关锁国

媚外求荣

文化侵略

嬉笑怒骂,皆成文章

反语、讽刺、类比……

文本研读

正面提出自己的观点,主题鲜明。

“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见 ——会思考

“放出眼光”指要看得清,有辨别力 ——能辨别

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

“自己来拿”指要主动地亲自来拿 ——有自信

⑧譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

走进课文

文本研读

思考1:“大宅子”,指的是什么?

答:“大宅子”就是文化遗产。

不敢进门

我们之中的一个穷青年,……得了一所大宅子……,

思考2:对待“大宅子”,文章共列举了几种态度?其本质分别是?

→孱头

放火烧光

→昏蛋

接受一切

→废物

不敢接触

全盘否定

全盘接受

“拿来主义”者是全不这样的。

文本研读

“徘徊”,指走来走去,犹豫不决,形象地刻画出“孱头”的胆小、懦弱。

①徘徊不敢走进门,是孱头。

②勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。

“勃然大怒,放一把火烧光”,生动地刻画出“昏蛋”蛮横而没有见识的形象。

“欣欣然”,指得意忘形、沾沾自喜之态;“蹩”指走路不稳的样子,形象地刻画出“废物”的病弱与吸食鸦片的堕落与贪婪。

③欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。

⑨他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

走进课文

文本研读

思考3:第9段中,作者认为“拿来主义”者是怎样“拿来”的?

占有

挑选

拿来

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

姨太太

→吃掉

→送药房治病

→送博物馆

→各自走散

精华

吸收

精华+糟粕

去粗取精

旧形式

反面教材

糟粕

抛弃

取其精华,去其糟粕,批判吸收

比喻论证

比喻论证

用具体、生动、形象的事物(例)作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。

作用:使论证生动形象、浅显易懂。

知识点拨

本文中,作者运用比喻论证,用具体的事例生动形象地说明了对待文化遗产中不同成分的态度,使抽象的论证过程浅显易懂,增强了文章的说服力。

⑩总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

走进课文

思考4:本段共有5句话,若是这5句话分别是5个问题的答案,那么分别是什么问题呢?

文本研读

①“总之,我们要拿来。”

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”

③“那么,主人是新主人,宅子也就

会成为新宅子。”

我们该怎么做?

④“然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

“拿来”后怎样?

“拿来”有何意义

“拿来”主义者的条件

有无别的途径?

小结梳理

破

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关锁国

媚外求荣

文化侵略

反语、讽刺、类比……

本文结构的特点——先破后立

立

拿来主义

比喻论证

取其精华,去其糟粕

先破后立

①列现象

②示弊端

③探根源

对现实中不合道德、有碍社会健康发展的现象进行列举。

④指出路

揭示丑陋的现象对人们和社会造成的危害和损失。

从实际角度挖掘敌对观点的思想根源。

提出正确的论点,进行充分论证。

拓展学习

奖惩原因——分数

“分数至上”会导致错误的价值观

有两位同学:一位在拿满分后,却因下次成绩稍有退步而挨了打;另一位则在不及格挨打后,在下一次因进步到及格而受表扬。这则漫画看似简单,实则折射出教育者单一的价值评判标准——只以考试分数的高低作为评价孩子的唯一标准。

范文解读

列现象:开篇概述材料,列举现象,引出错误观点。

一次、两次或几次的分数便能反映一个人的真实水平,体现一个人的价值吗 答案是否定的。作为教育者,对孩子价值的评判,不能仅仅通过分数来裁定。“分高者则优,分低者则劣”,这是一种错误的“分数至上”价值观。

探根源:明确指出题中观点的错误。

错误的价值观会导致畸形思想,引爆罪恶的弹药。如果不是有唯我独尊的价值观,又怎么会有第二次世界大战的发生 如果不是有金钱至上的价值观,又怎么会有令人发指的毒奶粉、毒胶囊事件 如果不是有享乐至上的价值观,又怎么会有那么多辱德败行的贪官污吏 追求暴力,追求金钱,追求短暂快感的价值观只能催生出无知甚至邪恶。

范文解读

示弊端:列举错误的观点所引发的严重后果。

因此,我认为,要摒弃“唯分数论”的错误观念,就要改变评价孩子的方式并引导孩子树立正确的价值观。

指出路:提出文章中心论点。

正确的价值观是引领成功的航标。正如孔子以仁爱孝悌为修身的原则,勾践以艰苦奋斗为成功的契机,苏武以忠贞爱国为心中不变的信仰,林俊德以国家事业为终身之责……他们闪光点虽不同,但实质上都是追求精神上的富足——积极而又高尚的人生价值观。就是在这样的价值观航标下,孔子克己复礼成万世师表;勾践卧薪尝胆终胜利复国;苏武十九年的守贞持节得以流芳百世;林俊德也因至死都坚守在工作岗位上而被评为“感动中国人物”……正是他们积极正确的价值观使他们一往无前,坚持心中所想,最终走出一条璀璨的成功之路。

范文解读

用充分论据证明中心论点的正确。

教育最重要的就是培养“人”,而不是研制科技产品。一个人没有“人”的意识,没有正确的价值观,成绩再好,分数再高,在我看来,这个人也是不成功的。学校和家庭教育是非常重要的教育领域,是培养孩子成“人”的素质课堂,教育者的一言一行,一点一滴,都会让自己的孩子有所熏陶。不以分数的高低作为评判的唯一标准,引导孩子树立正确的价值观,应该是每一个教育者肩负的责任。

范文解读

总结全文,从正反两方面再次论述、强调中心论点。

鲁迅

拿来主义

第一课时

在我国改革开放初期,著名作家冯骥才到法国去访问,有位记者问他:“尊敬的冯先生,贵国实行改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们难道就不担心变成资本主义国家吗?”冯先生说:“不,人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉也不会变成牛。”冯先生机智幽默的回答赢得了满堂喝彩。

事实证明,我们实行改革开放,学习西方的东西,并没有让我们变成资本主义,反而让我们的中国特色社会主义发展得更好。因为我们把握了一个原则,这个原则就是“拿来主义”。

导入

1.了解鲁迅生平以及文章创作的历史背景,积累文学常识;

2.了解“杂文”的相关文体知识,梳理文章论述的脉络层次,学习先破后立的论证结构;

3.理解作者如何论述“拿来主义”;

4.明确作者在对待文化遗产问题的态度,学习作者正确对待传统文化和外来文化的方法—批判性地继承与创新。

学习目标

鲁迅(1881—1936年),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛主席曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

“鲁迅”是他1918年发表小说《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名。

他对五四运动后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有着极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

作者

1881年鲁迅出生在一个文化家庭。

1904年毅然前往仙台医学院学医,希望回国以后以先进医术救人。

细菌学课上,讲台上放着日俄战争画片——中间是一个等着斩首的中国人(做了俄国人密探),而旁边的中国人围观自己同胞被斩首,兴高采烈。

鲁迅心中很不舒服,画片上的中国人个个体格健壮,实在看不出有什么疾病,但他们的思想如此软弱、精神如此麻木,给了他极大的触动。

作者背景

或许他们病的不是身体,而是更难医治的东西。

鲁迅的小说取材于当时病态的现实社会,旨在“揭出病苦,引起疗救的注意”。

杂文数量极多,题材广泛,形象鲜明,论辩犀利,文风多变。

散文以追忆儿时往事为主,语言平易晓畅,风趣生动。

小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《华盖集》、《坟》、《二心集》、《而已集》、 《南腔北调集》《且介亭杂文》

作者

从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民,即使体格如何健全、如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要害是在改变他们的精神。

——《呐喊 自序》

作者名言

①内涵:杂文,是文艺性的社会论文。我们现在所说的杂文,主要是指“五四”以来,以鲁迅作品为代表的那种精辟犀利、带有浓厚的文艺色彩的议论文章。

②特点:杂文兼有政论、文艺两种因素,但以议论为主。杂文不像一般的议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。

③内容:杂文的题材广泛,内容丰富,篇幅短小,形式灵活。杂感、随笔、短评、札记、书信、日记、编后、序跋、演讲等,都可以成为一篇好的杂文。

杂文

首先,当时国民党反动派对革命根据地进行军事围剿的同时,也实行了反革命的文化围剿,使得各种错误思潮随之泛滥;

第二,当时封建残余势力的复古思想开始抬头发力;

第三,资本主义主张全盘西化,彻底否定中国本土文化。

由此可见,当时的历史背景非常复杂。

正是在这样的历史背景之下,鲁迅先生写下这个杂文名篇《拿来主义》。

写作背景

自诩(xǔ) 脑髓(suǐ)

糟(zāo)粕(pò) 国粹(cuì)

磕(kē)头 孱(càn)头

给(jǐ)与 犀(xī)利

吝(lìn)啬(sè) 徘(pái)徊(huái)

譬(pì)如 蹩(bié)进

残羹(gēng)冷炙(zhì) 冠(guān)冕(miǎn)堂皇

明确字音

本文结构的特点——先破后立

证明自己的观点、主张是正确的

对片面的、错误的、反动的观点进行批驳

“破”

“立”

整体感知

破

闭关主义

送去主义

送来主义

立

拿来主义

①中国一向是所谓“闭关主义”,自己不去,别人也不许来。自从给枪炮打破了大门之后,又碰了一串钉子,到现在,成了什么都是“送去主义”了。别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”;还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进“象征主义”,此后是顺便到欧洲传道。我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

②但我们没有人根据了“礼尚往来”的仪节,说道:拿来!

走进课文

答: 闭关主义和送去主义。

思考1:作者在第一段批判了哪两种主义?

文本研读

思考2:作者对这两种主义分别是如何批判的?

自己不去

别人也不许来

被打破大门,碰钉子

闭

关

主

义

闭关锁国

落后挨打

直接批判

文本研读

思考2:作者对这两种主义分别是如何批判的?

别的且不说罢,单是学艺上的东西,近来就先送一批古董到巴黎去展览,但终“不知后事如何”。

送

去

主

义

(1)“不知后事如何”,古董“送去”后有去无回,讽刺“送去主义”者用古董讨好列强,媚外求荣。

(2)“别的”是指一系列媚外求荣的行为,如经济上的赔款、领土的丧失,国家主权的出卖等。作者虽说“别的且不说罢”,但是当时的人们一看就知道是什么,用闲来之笔讽刺“送去主义”。

文本研读

还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫作“发扬国光”。

送

去

主

义

(1)“几位”“几张”说明“大师”并不多,作品极少,几乎少到了可怜的地步,说明这些“大师”其实名不副实,徒有虚名。

(2)“捧”字表示尊重、小心翼翼,形象生动地描绘出大师们毕恭毕敬、谄媚讨好的奴性嘴脸。

(3)“在欧洲各国一路的”和“挂”字则勾画出“大师”们大张旗鼓、自鸣得意的丑陋之态。

(4)“发扬国光”是反语,讽刺“大师们”的丑恶嘴脸。

文本研读

我在这里不想讨论梅博士演艺和象征主义的关系,总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

送

去

主

义

“进步”运用反语,揭露了这种行为表面是一种进步,实则是学术的退步和文化堕落。“算得”“显出一点”更加体现了作者对这种行为的不屑与不齿。

描绘形象、反语、闲笔提及

送去主义——崇洋媚外,毫无自信

文本研读

思考3:仔细体会第2段中“说道:拿来!”这句话的语气和感叹号的作用。

(1)“说道:拿来!”两个词单独成句,语气铿锵有力、正义凛然。

(2)感叹号包含了作者对一系列“送去主义”行径的厌恶,对西方列强文化侵略的痛恨,以及对实行拿来主义的强烈渴望。

③当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。尼采就自诩过他是太阳,光热无穷,只是给与,不想取得。然而尼采究竟不是太阳,他发了疯。中国也不是,虽然有人说,掘起地下的煤来,就足够全世界几百年之用,但是,几百年之后呢?几百年之后,我们当然是化为魂灵,或上天堂,或落了地狱,但我们的子孙是在的,所以还应该给他们留下一点礼品。要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。

④这种奖赏,不要误解为“抛来”的东西,这是“抛给”的,说得冠冕些,可以称之为“送来”,我在这里不想举出实例。

走进课文

文本研读

思考4:第1段已经写到了“送去主义”,第3段又来写,这样是否矛盾?为什么?

答:不矛盾。第1段主要描写的是“送去主义”的具体表现,揭露丑恶嘴脸;第3段主要揭示“送去主义”的危害。

思考5:“送去主义”有什么危害?

“要不然,则当佳节大典之际,他们拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏。”

答:危害:国弱民贫,贻害子孙。

文本研读

思考6:作者是如何论述“送去主义”危害的?

——“丰富”和“大度”运用反语,讽刺“送去主义”者的自欺欺人、媚外求荣。

当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

尼采——“只是给与,不想取得”

中国——“掘起地下的煤来,

就足够全世界几百年只用”

→发了疯

→讨一点残羹冷炙做奖赏

类比论证

类比论证

根据两个对象在某些属性上的相同或相似,推论两者在其他属性上也有相同或相似。

知识点拨

《邹忌讽齐王纳谏》:臣诚知不如徐公美。臣之妻私臣,臣之妾畏臣,臣之客欲有求于臣,皆以美于徐公。今齐地方千里,百二十城,宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王:由此观之,王之蔽甚矣。”

鲁迅

拿来主义

第二课时

文本研读

思考1:第4段中,“抛来”和“抛给”有何区别?

答:“抛来”有着更多的随意性和盲目性,你可以不接受。

而“抛给”有着明确的方向性和目的性,即瞄准目标,专门抛过来“给”你,你必须接受。

思考2:这种区别说明了什么?

这种区别说明了当时西方列强和我们的文化交往并不平等,而是一种文化侵略。

有选择权

无选择权

文本研读

⑤我在这里也并不想对于“送去”再说什么,否则太不“摩登”了。我只想鼓吹我们再吝啬一点,“送去”之外,还得“拿来”,是为“拿来主义”。

“吝啬”本是贬义词,作者贬词褒用,用“吝啬”与上文的“大度”相对照,意为“珍惜”,既再次讽刺了上文的“大度、丰富”,又表明了作者对我国经济、文化财富的正确态度。

文本研读

⑥但我们被“送来”的东西吓怕了。先有英国的鸦片,德国的废枪炮,后有法国的香粉,美国的电影,日本的印着“完全国货”的各种小东西。于是连清醒的青年们,也对于洋货发生了恐怖。其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

思考3:西方国家当时“送来”了哪些东西?这些东西的背后都隐藏着哪些历史?

文本研读

思考4:列强当时“送来”了哪些东西?这些东西的背后都隐藏着哪些历史?

英国:鸦片

德国:废枪炮

法国:香粉

美国:电影

日本:印着“完全国货的各种小东西”

鸦片战争

甲午海战

八国联军侵华

日本侵华战争

列强每一次的“送来”都给中华民族带来了巨大的灾难!!

文本研读

思考5:当时的人们对于这些“送来”的东西是什么态度?这种态度会导致什么结果?

答:“被‘送来’的东西吓怕了”、“对于洋货发生了恐怖”(恐惧)。

这种态度,要么会导致奴颜婢膝,毫无民族自信;要么又会导致故步自封、闭关自守。都是不可取的。

文本研读

思考6:“送来”和“拿来”有什么不同?“送来”的本质是什么?

答:“送来”是被动接受,而“拿来”是主动获取。

“送来”的是别人剩余的东西,“拿来”是经过挑选的有用的东西。

其实,这正是因为那是“送来”的,而不是“拿来”的缘故。

“送来”的本质就是“抛给”,就是侵略。

小结梳理

破

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关锁国

媚外求荣

文化侵略

嬉笑怒骂,皆成文章

反语、讽刺、类比……

文本研读

正面提出自己的观点,主题鲜明。

“运用脑髓”指用脑筋独立思考,有主见 ——会思考

“放出眼光”指要看得清,有辨别力 ——能辨别

⑦所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

“自己来拿”指要主动地亲自来拿 ——有自信

⑧譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

走进课文

文本研读

思考1:“大宅子”,指的是什么?

答:“大宅子”就是文化遗产。

不敢进门

我们之中的一个穷青年,……得了一所大宅子……,

思考2:对待“大宅子”,文章共列举了几种态度?其本质分别是?

→孱头

放火烧光

→昏蛋

接受一切

→废物

不敢接触

全盘否定

全盘接受

“拿来主义”者是全不这样的。

文本研读

“徘徊”,指走来走去,犹豫不决,形象地刻画出“孱头”的胆小、懦弱。

①徘徊不敢走进门,是孱头。

②勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。

“勃然大怒,放一把火烧光”,生动地刻画出“昏蛋”蛮横而没有见识的形象。

“欣欣然”,指得意忘形、沾沾自喜之态;“蹩”指走路不稳的样子,形象地刻画出“废物”的病弱与吸食鸦片的堕落与贪婪。

③欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。

⑨他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在茅厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。

走进课文

文本研读

思考3:第9段中,作者认为“拿来主义”者是怎样“拿来”的?

占有

挑选

拿来

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

姨太太

→吃掉

→送药房治病

→送博物馆

→各自走散

精华

吸收

精华+糟粕

去粗取精

旧形式

反面教材

糟粕

抛弃

取其精华,去其糟粕,批判吸收

比喻论证

比喻论证

用具体、生动、形象的事物(例)作比喻,来证明较抽象道理的论证方法。

作用:使论证生动形象、浅显易懂。

知识点拨

本文中,作者运用比喻论证,用具体的事例生动形象地说明了对待文化遗产中不同成分的态度,使抽象的论证过程浅显易懂,增强了文章的说服力。

⑩总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。

走进课文

思考4:本段共有5句话,若是这5句话分别是5个问题的答案,那么分别是什么问题呢?

文本研读

①“总之,我们要拿来。”

②“我们要或使用,或存放,或毁灭。”

③“那么,主人是新主人,宅子也就

会成为新宅子。”

我们该怎么做?

④“然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。”

⑤“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”

“拿来”后怎样?

“拿来”有何意义

“拿来”主义者的条件

有无别的途径?

小结梳理

破

闭关主义

送去主义

送来主义

闭关锁国

媚外求荣

文化侵略

反语、讽刺、类比……

本文结构的特点——先破后立

立

拿来主义

比喻论证

取其精华,去其糟粕

先破后立

①列现象

②示弊端

③探根源

对现实中不合道德、有碍社会健康发展的现象进行列举。

④指出路

揭示丑陋的现象对人们和社会造成的危害和损失。

从实际角度挖掘敌对观点的思想根源。

提出正确的论点,进行充分论证。

拓展学习

奖惩原因——分数

“分数至上”会导致错误的价值观

有两位同学:一位在拿满分后,却因下次成绩稍有退步而挨了打;另一位则在不及格挨打后,在下一次因进步到及格而受表扬。这则漫画看似简单,实则折射出教育者单一的价值评判标准——只以考试分数的高低作为评价孩子的唯一标准。

范文解读

列现象:开篇概述材料,列举现象,引出错误观点。

一次、两次或几次的分数便能反映一个人的真实水平,体现一个人的价值吗 答案是否定的。作为教育者,对孩子价值的评判,不能仅仅通过分数来裁定。“分高者则优,分低者则劣”,这是一种错误的“分数至上”价值观。

探根源:明确指出题中观点的错误。

错误的价值观会导致畸形思想,引爆罪恶的弹药。如果不是有唯我独尊的价值观,又怎么会有第二次世界大战的发生 如果不是有金钱至上的价值观,又怎么会有令人发指的毒奶粉、毒胶囊事件 如果不是有享乐至上的价值观,又怎么会有那么多辱德败行的贪官污吏 追求暴力,追求金钱,追求短暂快感的价值观只能催生出无知甚至邪恶。

范文解读

示弊端:列举错误的观点所引发的严重后果。

因此,我认为,要摒弃“唯分数论”的错误观念,就要改变评价孩子的方式并引导孩子树立正确的价值观。

指出路:提出文章中心论点。

正确的价值观是引领成功的航标。正如孔子以仁爱孝悌为修身的原则,勾践以艰苦奋斗为成功的契机,苏武以忠贞爱国为心中不变的信仰,林俊德以国家事业为终身之责……他们闪光点虽不同,但实质上都是追求精神上的富足——积极而又高尚的人生价值观。就是在这样的价值观航标下,孔子克己复礼成万世师表;勾践卧薪尝胆终胜利复国;苏武十九年的守贞持节得以流芳百世;林俊德也因至死都坚守在工作岗位上而被评为“感动中国人物”……正是他们积极正确的价值观使他们一往无前,坚持心中所想,最终走出一条璀璨的成功之路。

范文解读

用充分论据证明中心论点的正确。

教育最重要的就是培养“人”,而不是研制科技产品。一个人没有“人”的意识,没有正确的价值观,成绩再好,分数再高,在我看来,这个人也是不成功的。学校和家庭教育是非常重要的教育领域,是培养孩子成“人”的素质课堂,教育者的一言一行,一点一滴,都会让自己的孩子有所熏陶。不以分数的高低作为评判的唯一标准,引导孩子树立正确的价值观,应该是每一个教育者肩负的责任。

范文解读

总结全文,从正反两方面再次论述、强调中心论点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读