第13课 从明朝建立到清军入关课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 从明朝建立到清军入关课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第12课

从明朝建立到清军入关

【课程标准】

1.通过了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

2.通过了解明朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、明朝政治制度的变化

二、海上交通与沿海形势

三、内陆交通与明清易代

目录

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

(1)背景

(2)建立政权

(3)完成统一

1351年,元朝爆发农民起义。起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

朱元璋就是明太祖。

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人。 ——朱元璋:《皇明祖训》

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

材料二

材料一

近睹有元之末,主居深宫,臣操威福,官以贿成,罪以情免,宪台举亲而刻仇,有司差贫而优富。庙堂不以为虑,主添冗官,又改钞法,役数十万民,湮塞黄河,死者枕藉于道,哀苦声闻于天。 ——朱元璋:《讨张士诚檄》

材料三

前朝教训:元朝丞相权势过重,威胁皇权

历史原因:专制主义中央集权中,宰相与皇权矛盾尖锐

直接原因:废行省设三司,宰相职权扩大,胡惟庸骄横擅权

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

2、废除宰相制度

探究合作(1):根据以下几则材料,归纳朱元璋罢免宰相的原因:

废宰相

皇帝管六部

明朝

①目的:

加强专制皇权。

②废除:

明太祖废除自秦以来一直实行的宰相制度,严令子孙永远不许设立宰相。

限宰相

二府三司制

宋朝

众宰相

三省六部制

唐朝

抑宰相

中外朝制度

汉朝

设宰相

三公九卿制

秦朝

独宰相

中书省

元朝

③影响:

对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——朱元璋

材 料

一、明朝政治制度的变化

2、废除宰相制度

一、明朝政治制度的变化

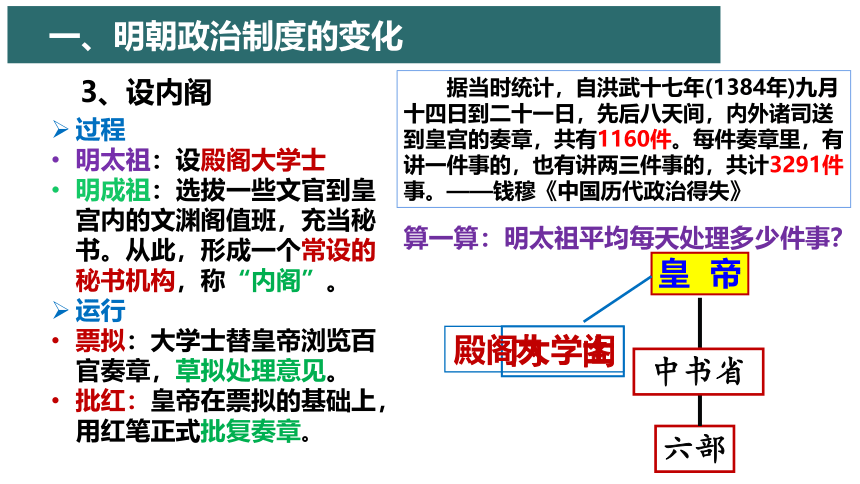

据当时统计,自洪武十七年(1384年)九月十四日到二十一日,先后八天间,内外诸司送到皇宫的奏章,共有1160件。每件奏章里,有讲一件事的,也有讲两三件事的,共计3291件事。——钱穆《中国历代政治得失》

六部

皇 帝

内 阁

殿阁大学士

过程

明太祖:设殿阁大学士

明成祖:选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。从此,形成一个常设的秘书机构,称“内阁”。

运行

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。

中书省

算一算:明太祖平均每天处理多少件事?

一、明朝政治制度的变化

3、设内阁

宰相 内阁大学士

地位 法定的最高行政官员 皇帝的顾问和侍从人员

权力来源 官僚制度所赋予 皇帝的信任和支持

职权 拥有一定的决定权,参与决策 有票拟权,但需皇帝批红

内阁是君主专制加强的产物

对比宰相与内阁大学士的地位、权力来源与职权,思考内阁与君主专制的关系。

一、明朝政治制度的变化

相同之处:辅佐皇帝处理政务

一、明朝政治制度的变化

4、宦官专权

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

一、明朝政治制度的变化

4、宦官专权

①原因:

②表现:

宦官比内阁更多地得到皇帝信任。

A、司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

B.负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

③实质:

宦官无法制约皇权,必须依托于皇权,实质是专制皇权的强化。

废除宰相

设立内阁

宦官专权

厂卫制度

强化

君主专制

二、海上交通与沿海形势

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

(1)时间:

(2)目的:

15世纪前期

“耀兵异域,示中国富强”

(宣扬国威)

1405年-1433年共7次

访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

(3)范围:

1、郑和下西洋

郑和下西洋 哥伦布航海

首航时间 1405年 1492年

航行次数 7 4

船只数量 最多有200多艘 3—17艘

船只大小 大宝船长151.8米,宽57米 长24.5米,宽6米

最远到达 红海沿岸和非洲东海岸 美洲

随行人数 达27000多人 1000多人

时间长、规模大、范围广、领先世界

二、海上交通与沿海形势

思考:有何特点?

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。(加重财政负担,未能持续)

(4)意义:

合作探究(2):

应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化

答案提示

郑和下西洋的积极作用和历史意义非常突出,但与许多正面历史事件一样,存在着局限性。简而言之,就是它主要出于政治目的而非经济目的,成本明显高于收益、难以长期持续。

二、海上交通与沿海形势

二、海上交通与沿海形势

2、倭寇侵扰东南沿海

倭寇入侵的原因,与国际贸易有不可分割的关系。本朝禁止民间的海运通商,虽然律有明文,但是实际上却无法彻底执行。……在中国政府海上巡逻力量所不能达到的近陆岛屿上,他们指定了走私贸易的港口。 ……

这些海寇乘坐可以装载百人左右的船只登陆。大举人侵时,常常集结30—50艘船只,人数多达几千。在他们的凶焰最为高炽之际,可以有两万人据守占领区内的军事要地。本地的居民在威逼利诱之下也有不少人参与他们的行列,其中有的人在以后被押送至日本作为奴隶。

——黄仁宇《万历十五年》

思考:明初倭寇为何如此猖獗?产生了怎样的影响?

戚继光抗倭

经济封锁+军事不振→走私猖獗

↓

破坏百姓生活,威胁统治

↓

二、海上交通与沿海形势

15-16世纪,西班牙、葡萄牙最早扩张。16世纪中期葡萄牙窃据澳门;稍晚东来的荷兰和西班牙,先后占据了台湾岛的南部和北部

17世纪,荷兰成为“海上马车夫”明朝末年荷兰打败西班牙,独占台湾

3、西方殖民者入侵

二、海上交通与沿海形势

三、内陆边疆与明清易代

合作探究(3):根据教材P74页,概述明朝政府治理蒙古、西藏与东北地区的举措,并归纳其特点及影响。

修长城、战争、和议、册封 、互市

蒙古族

女真族

藏族

设奴儿干都司、册封

册封、设立行都指挥使司、任用藏族上层人士管理

特点:形式多样,因俗而治

三、内陆边疆与明清易代

影响:维护了边疆地区的稳定,促进民族交融,推动了统一多民族封建国家的巩固。

1、内陆边疆问题

归纳明清易代的大事记?

1616年

努尔哈赤建金

1636年皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年

崇祯帝自缢,明亡

1664年,清基本消灭明残余势力,确立了在全国的统治。

三、内陆边疆与明清易代

三、内陆边疆与明清易代

结合本课内容,思考从明朝到清朝朝代的更替变化,你能得出什么经验教训?

参考答案

1、君主高度集权,皇权无制约,官吏,御史和宦官的权利来自皇权,其职权、任免、考察、罢黜都取决于皇帝的个人意志,遇到开明的君主没问题,遇到昏君就造成政局动荡。

2、重用宦官当道,且结党营私严重。

3、监督体制有很多缺陷,定位适当是无法从根本上遏制官场贪腐行为的。

4、民族矛盾、阶级矛盾、社会矛盾都没有处理好,后期内忧外患,内有农民起义不断,外有少数民族入侵等。

本课小结

四

课堂训练

课堂训练

1. (2020·全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

【解析】据材料“以利不胜费止之”和“得停发太仓银十万两”据材料可知内阁成功的限制皇帝要求,对皇权起到一定限制作用,权势巨大,故选A项;材料体现内阁对皇权的制约,据材料“面谏力争”说明皇帝掌握最终决定权,据所学内阁是内侍机构不能严重的制约皇权,排除B项;材料反映的明代政治状况不是社会经济,排除 C项;据所学内阁始终是内侍机构不是宰相,且此时丞相制度已经废除,排除D项。

课堂训练

2. (2020.1·浙江高考·6)今天人们有关明朝的印象中,除了锦衣卫、飞鱼服、绣春刀外,还有不能不提的政治体制的重大变化。恰是这种变化,形塑了明朝的政治生态。下列项中,属于这种变化的是

①罢除丞相 ②设立内阁 ③设司礼监 ④六部直属皇帝

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

【解析】明朝君主专制加强,罢除丞相,加强皇权,故①正确;内阁是君主专制强化的产物,故②正确;设司礼监牵制内阁,加强皇权,故③正确;六部直属皇帝,皇帝直接控制最高行政机构,加强皇权,故④正确;选择D项符合题意。

感谢聆听

第12课

从明朝建立到清军入关

【课程标准】

1.通过了解明朝统一全国和经略边疆的相关举措,认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

2.通过了解明朝封建专制的发展、世界的变化对中国的影响,认识中国社会面临的危机。

一、明朝政治制度的变化

二、海上交通与沿海形势

三、内陆交通与明清易代

目录

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

一、明朝政治制度的变化

1、明朝的建立

(1)背景

(2)建立政权

(3)完成统一

1351年,元朝爆发农民起义。起义将领朱元璋势力逐渐强大,统一了南方大部分地区。

1368年,朱元璋称帝,定都应天府(江苏南京),国号大明。

朱元璋就是明太祖。

1368年明军攻占大都,结束了元朝在全国的统治。

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人。 ——朱元璋:《皇明祖训》

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。 ——《明史·胡惟庸传》

材料二

材料一

近睹有元之末,主居深宫,臣操威福,官以贿成,罪以情免,宪台举亲而刻仇,有司差贫而优富。庙堂不以为虑,主添冗官,又改钞法,役数十万民,湮塞黄河,死者枕藉于道,哀苦声闻于天。 ——朱元璋:《讨张士诚檄》

材料三

前朝教训:元朝丞相权势过重,威胁皇权

历史原因:专制主义中央集权中,宰相与皇权矛盾尖锐

直接原因:废行省设三司,宰相职权扩大,胡惟庸骄横擅权

一、明朝政治制度的变化

一、明朝政治制度的变化

2、废除宰相制度

探究合作(1):根据以下几则材料,归纳朱元璋罢免宰相的原因:

废宰相

皇帝管六部

明朝

①目的:

加强专制皇权。

②废除:

明太祖废除自秦以来一直实行的宰相制度,严令子孙永远不许设立宰相。

限宰相

二府三司制

宋朝

众宰相

三省六部制

唐朝

抑宰相

中外朝制度

汉朝

设宰相

三公九卿制

秦朝

独宰相

中书省

元朝

③影响:

对以后五百余年的政治制度产生了深远影响。

我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。

——朱元璋

材 料

一、明朝政治制度的变化

2、废除宰相制度

一、明朝政治制度的变化

据当时统计,自洪武十七年(1384年)九月十四日到二十一日,先后八天间,内外诸司送到皇宫的奏章,共有1160件。每件奏章里,有讲一件事的,也有讲两三件事的,共计3291件事。——钱穆《中国历代政治得失》

六部

皇 帝

内 阁

殿阁大学士

过程

明太祖:设殿阁大学士

明成祖:选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。从此,形成一个常设的秘书机构,称“内阁”。

运行

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

批红:皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章。

中书省

算一算:明太祖平均每天处理多少件事?

一、明朝政治制度的变化

3、设内阁

宰相 内阁大学士

地位 法定的最高行政官员 皇帝的顾问和侍从人员

权力来源 官僚制度所赋予 皇帝的信任和支持

职权 拥有一定的决定权,参与决策 有票拟权,但需皇帝批红

内阁是君主专制加强的产物

对比宰相与内阁大学士的地位、权力来源与职权,思考内阁与君主专制的关系。

一、明朝政治制度的变化

相同之处:辅佐皇帝处理政务

一、明朝政治制度的变化

4、宦官专权

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

一、明朝政治制度的变化

4、宦官专权

①原因:

②表现:

宦官比内阁更多地得到皇帝信任。

A、司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

B.负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

③实质:

宦官无法制约皇权,必须依托于皇权,实质是专制皇权的强化。

废除宰相

设立内阁

宦官专权

厂卫制度

强化

君主专制

二、海上交通与沿海形势

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

(1)时间:

(2)目的:

15世纪前期

“耀兵异域,示中国富强”

(宣扬国威)

1405年-1433年共7次

访问了亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

(3)范围:

1、郑和下西洋

郑和下西洋 哥伦布航海

首航时间 1405年 1492年

航行次数 7 4

船只数量 最多有200多艘 3—17艘

船只大小 大宝船长151.8米,宽57米 长24.5米,宽6米

最远到达 红海沿岸和非洲东海岸 美洲

随行人数 达27000多人 1000多人

时间长、规模大、范围广、领先世界

二、海上交通与沿海形势

思考:有何特点?

二、海上交通与沿海形势

1、郑和下西洋

郑和下西洋是世界历史上规模空前的远洋航行,在资金、装备、技术等方面大大领先于半个多世纪之后的欧洲远洋航海家的航行。(加重财政负担,未能持续)

(4)意义:

合作探究(2):

应当如何看待明朝统治者“下西洋”政策的变化

答案提示

郑和下西洋的积极作用和历史意义非常突出,但与许多正面历史事件一样,存在着局限性。简而言之,就是它主要出于政治目的而非经济目的,成本明显高于收益、难以长期持续。

二、海上交通与沿海形势

二、海上交通与沿海形势

2、倭寇侵扰东南沿海

倭寇入侵的原因,与国际贸易有不可分割的关系。本朝禁止民间的海运通商,虽然律有明文,但是实际上却无法彻底执行。……在中国政府海上巡逻力量所不能达到的近陆岛屿上,他们指定了走私贸易的港口。 ……

这些海寇乘坐可以装载百人左右的船只登陆。大举人侵时,常常集结30—50艘船只,人数多达几千。在他们的凶焰最为高炽之际,可以有两万人据守占领区内的军事要地。本地的居民在威逼利诱之下也有不少人参与他们的行列,其中有的人在以后被押送至日本作为奴隶。

——黄仁宇《万历十五年》

思考:明初倭寇为何如此猖獗?产生了怎样的影响?

戚继光抗倭

经济封锁+军事不振→走私猖獗

↓

破坏百姓生活,威胁统治

↓

二、海上交通与沿海形势

15-16世纪,西班牙、葡萄牙最早扩张。16世纪中期葡萄牙窃据澳门;稍晚东来的荷兰和西班牙,先后占据了台湾岛的南部和北部

17世纪,荷兰成为“海上马车夫”明朝末年荷兰打败西班牙,独占台湾

3、西方殖民者入侵

二、海上交通与沿海形势

三、内陆边疆与明清易代

合作探究(3):根据教材P74页,概述明朝政府治理蒙古、西藏与东北地区的举措,并归纳其特点及影响。

修长城、战争、和议、册封 、互市

蒙古族

女真族

藏族

设奴儿干都司、册封

册封、设立行都指挥使司、任用藏族上层人士管理

特点:形式多样,因俗而治

三、内陆边疆与明清易代

影响:维护了边疆地区的稳定,促进民族交融,推动了统一多民族封建国家的巩固。

1、内陆边疆问题

归纳明清易代的大事记?

1616年

努尔哈赤建金

1636年皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年

崇祯帝自缢,明亡

1664年,清基本消灭明残余势力,确立了在全国的统治。

三、内陆边疆与明清易代

三、内陆边疆与明清易代

结合本课内容,思考从明朝到清朝朝代的更替变化,你能得出什么经验教训?

参考答案

1、君主高度集权,皇权无制约,官吏,御史和宦官的权利来自皇权,其职权、任免、考察、罢黜都取决于皇帝的个人意志,遇到开明的君主没问题,遇到昏君就造成政局动荡。

2、重用宦官当道,且结党营私严重。

3、监督体制有很多缺陷,定位适当是无法从根本上遏制官场贪腐行为的。

4、民族矛盾、阶级矛盾、社会矛盾都没有处理好,后期内忧外患,内有农民起义不断,外有少数民族入侵等。

本课小结

四

课堂训练

课堂训练

1. (2020·全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

【解析】据材料“以利不胜费止之”和“得停发太仓银十万两”据材料可知内阁成功的限制皇帝要求,对皇权起到一定限制作用,权势巨大,故选A项;材料体现内阁对皇权的制约,据材料“面谏力争”说明皇帝掌握最终决定权,据所学内阁是内侍机构不能严重的制约皇权,排除B项;材料反映的明代政治状况不是社会经济,排除 C项;据所学内阁始终是内侍机构不是宰相,且此时丞相制度已经废除,排除D项。

课堂训练

2. (2020.1·浙江高考·6)今天人们有关明朝的印象中,除了锦衣卫、飞鱼服、绣春刀外,还有不能不提的政治体制的重大变化。恰是这种变化,形塑了明朝的政治生态。下列项中,属于这种变化的是

①罢除丞相 ②设立内阁 ③设司礼监 ④六部直属皇帝

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②③④

【解析】明朝君主专制加强,罢除丞相,加强皇权,故①正确;内阁是君主专制强化的产物,故②正确;设司礼监牵制内阁,加强皇权,故③正确;六部直属皇帝,皇帝直接控制最高行政机构,加强皇权,故④正确;选择D项符合题意。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进