高中历史(统编版)第8课 三国至隋唐的文化 说课课件(共27张PPT)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 高中历史(统编版)第8课 三国至隋唐的文化 说课课件(共27张PPT)必修 中外历史纲要(上) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 29.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

众流归海意 万国奉君心

——第8课 三国至隋唐的文化 说课

统编版《中外历史纲要(上)》

一、教学主题

二、核心目标

三、教学要目与过程

四、教学反思

在树立正确历史观基础上,从历史的角度认识中国的国情,形成对祖国的认同感和正确的国家观;能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族自信心和自豪感;……认同社会主义核心价值观,认同走中国特色社会主义道路是历史的必然,树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;能够确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观。

一、教学主题

课标依据

一、教学主题

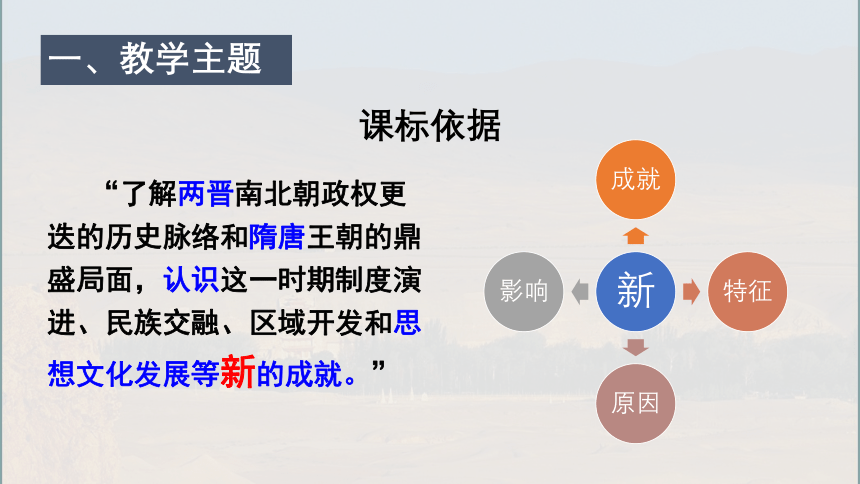

课标依据

“了解两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。”

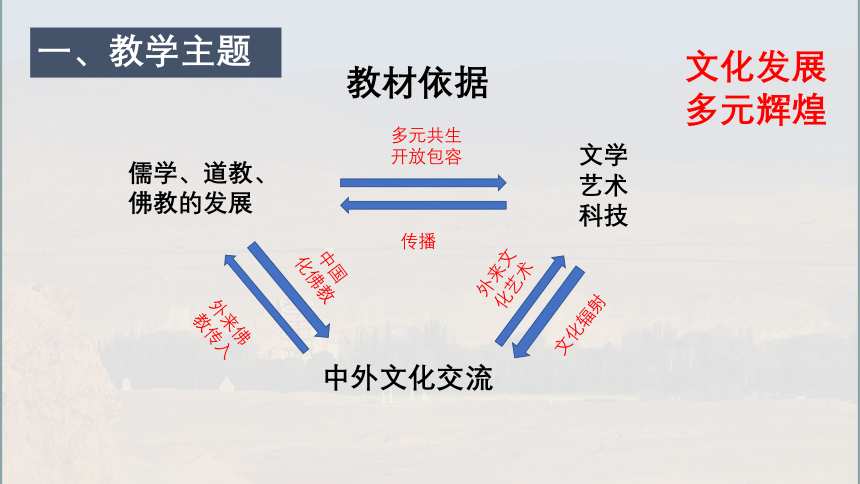

一、教学主题

教材依据

儒学、道教、佛教的发展

文学

艺术

科技

中外文化交流

外来佛教传入

文化辐射

多元共生

开放包容

中国

化佛教

传播

外来文化艺术

文化发展

多元辉煌

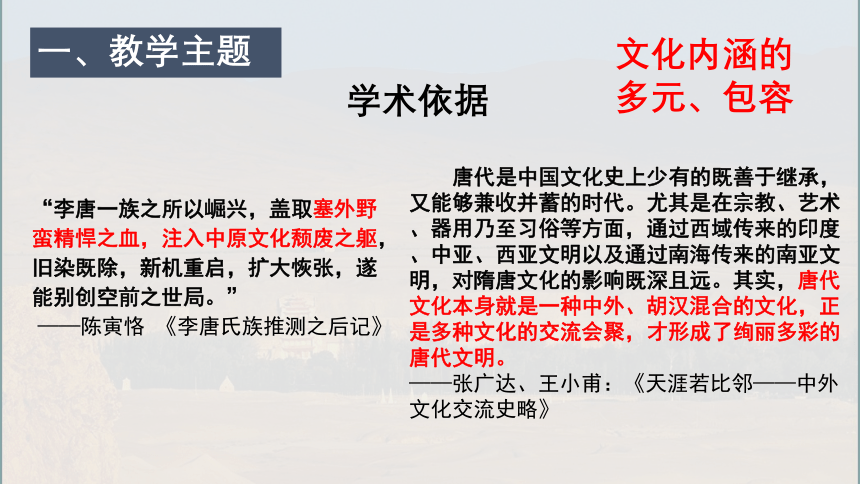

一、教学主题

学术依据

唐代是中国文化史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对隋唐文化的影响既深且远。其实,唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫:《天涯若比邻——中外文化交流史略》

“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

——陈寅恪 《李唐氏族推测之后记》

文化内涵的

多元、包容

一、教学主题

教学主题

三国至隋唐文化的多元发展与文化认同。

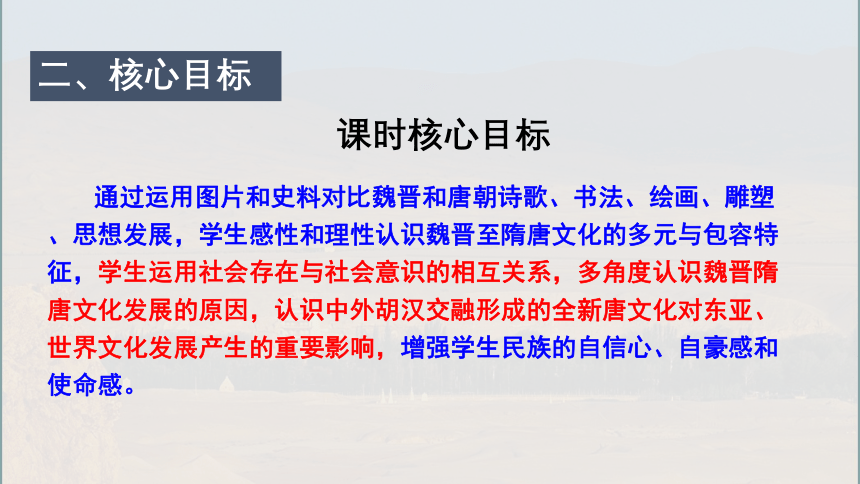

课时核心目标

通过运用图片和史料对比魏晋和唐朝诗歌、书法、绘画、雕塑、思想发展,学生感性和理性认识魏晋至隋唐文化的多元与包容特征,学生运用社会存在与社会意识的相互关系,多角度认识魏晋隋唐文化发展的原因,认识中外胡汉交融形成的全新唐文化对东亚、世界文化发展产生的重要影响,增强学生民族的自信心、自豪感和使命感。

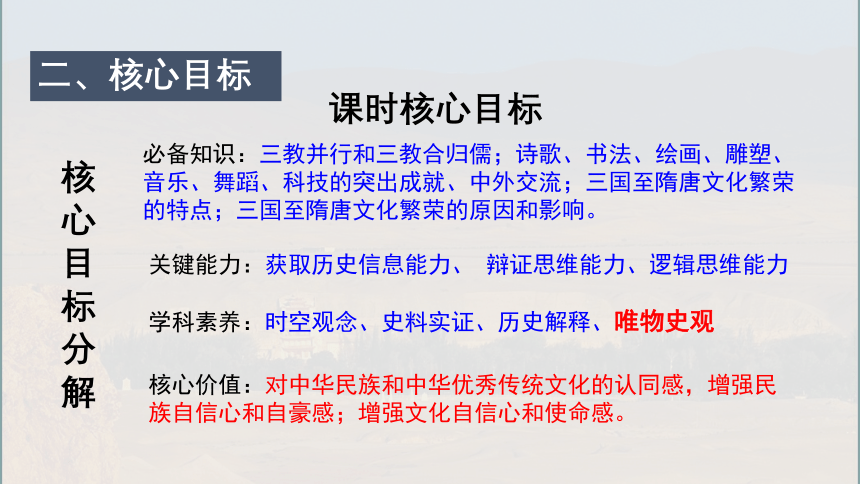

二、核心目标

课时核心目标

核心目标

分解

必备知识:三教并行和三教合归儒;诗歌、书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、科技的突出成就、中外交流;三国至隋唐文化繁荣的特点;三国至隋唐文化繁荣的原因和影响。

关键能力:获取历史信息能力、 辩证思维能力、逻辑思维能力

学科素养:时空观念、史料实证、历史解释、唯物史观

核心价值:对中华民族和中华优秀传统文化的认同感,增强民族自信心和自豪感;增强文化自信心和使命感。

二、核心目标

教学环节

设计思路

导入激趣

《唐宫夜宴》

感受文化新发展及特征

理解文化新发展成因

认识文化的新影响

对比感性认识

史料理性分析

史料定位

返照现实

三、教学要目与过程

众流归海意 万国奉君心

——第8课 三国至隋唐的文化

、放歌万象:赏文化之美

、众海归流:探文化之因

、万国来朝:品文化之响

教学要目

三、教学要目与过程

课堂导入

设计意图:

建立历史与现实的联系;

激发兴趣

三、教学要目与过程

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、鉴赏能力水平

三、教学要目与过程

(1)阅读材料,指出魏晋、隋唐两个时期诗歌、书法的不同。

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

三、教学要目与过程

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、鉴赏能力水平

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

三、教学要目与过程

“南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。”

“李白和杜甫访名山、寻仙人、找仙草、炼仙丹。”

“白居易既学炼丹,又虔诚礼佛;王维亦官亦隐;柳宗元公开宣扬自己‘援佛入儒’。”

(1)阅读材料,指出魏晋、隋唐两个时期思想的不同。

三教并行、融合趋势明显

“阮籍喝酒可以大醉六十日不醒。”

刘玲饮酒脱衣裸体,放达自乐。“我以天地为房屋,以房屋为衣裤子,诸位为什么钻进我的裤裆里来。”

——卜宪群,《中国通史》

传播:佛道兴盛,儒学受冲击;冲突;吸收。

思想

“观世音一般为男身,但为取悦和招徕妇女信徒,也为创造女性神以与众多道教女神一争高下,观音自唐宋以降便完全成为妇女形象。她慈眉善目,又专职救苦救难,深受生活在最底层的妇女的喜爱。”

佛教中国化、民间化

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、史料实证、历史解释

魏晋是一个动乱而迷惘的时代,名士们思治而不得苟全性命于乱世,心态发生了畸形的裂变,对文化、思想、社会风气产生了巨大的影响。传统的无形约束消失了,法律的明文制裁无效了,对天下对自己陷入了绝望,对人生对未来丧失了信心,摆脱名教而自命通达,成了当当时的流行风尚。

——樊树志,国史概要,复旦大学出版社,2018.05,第150页

社会动荡、战争频繁;政权并立;民族交流交往交融

(2)根据材料并结合所学知识,分别分析魏晋、隋唐文化特点出现的原因。

二、众海归流:探文化之因

社会存在决定社会意识,

社会意识是社会存在的反映。

材料2 唐代是中国文化史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对隋唐文化的影响既深且远。其实,唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫:《天涯若比邻——中外文化交流史略》

唐

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”(《贞观政要·征伐》)

任务二 众流归海:探文化之因

(2)根据材料并结合所学知识,分别分析魏晋、隋唐文化特点出现的原因。

三、教学要目与过程

文化特质开放创新多元包容

恢弘自信

中国文化和外来文化

(佛道儒的交融)

汉文化与少数民族文化交融

全新的唐文化

(以汉文化和中国文化为主体融合其他文化)

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

社会意识对社会存在具有反作用。

三、教学要目与过程

任务二 众流归海:探文化之因

任务三 万国来朝:品文化之响

三、教学要目与过程

环节1:认识盛唐文化的特征

它“以其博大的内容恢宏的气势,雍容华贵的风度,昂扬向上、坚定执著的进取精神,生动自然、兼容并蓄的开放性格,多种多样的表现形式和艳丽明快的色彩而具有其独特的魅力”

——郑师渠主编,中国文化通史 隋唐五代卷,北京师范大学出社,2009,第5页

(3)用一个词形容你对盛唐文化的感受。

多元、盛世、开放、创新

乐观、自信、大气、包容

师生共感

走向理性

提升理解

文化特质开放创新多元包容

恢弘自信

中国文化和外来文化

(佛道儒的交融)

汉文化与少数民族文化交融

全新的唐文化

(以汉文化和中国文化为主体融合其他文化)

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

社会意识对社会存在具有反作用。

三、教学要目与过程

任务三 万国来朝:品文化之响

环节2:唐文化的影响

三、教学要目与过程

设计意图:学生能够多方面了解唐文化影响,提升民族自信心。

任务三 万国来朝:品文化之响

环节2:文化的回响

三、教学要目与过程

设计意图:总结生活,历史反照现实,引导学生学会用历史的眼光去认识历史,增强使命感。

“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。所谓文化自信,本质上就是对传统文化、传统思想价值体系的认同与尊崇,以及由此带来的对外来文化的包容、对未来的信心。历史表明,越开放越包容,越包容越自信,越自信越进取。这种文化自信,成为中华民族弥足珍贵的文化精神财富。”

三、教学要目与过程

总结升华

文化认同

文化自信

四、教学反思

1.单元主题——课时主题——课时目标——教学环节落实。

2.强调《纲要》与选择性必修的联系。

1.在儒家观念中,服装为礼仪之基础。佛教传入后,原本布幅裏身、袒露肩臂的服装形制不断変化,至唐朝时期发展为与世俗服装相近的交领右衽、两袖俱全的款式。这一变化说明

A.佛教服饰开始走向世俗化 B.佛教逐渐同儒家思想融合

C.唐朝文化的包容与开放性 D.佛教在中国的本土化倾向

练习巩固

【答案】D

2.9世纪朝鲜人崔致远在《长安旅舍与于慎微长安接邻》中有这样脍炙人口的诗句:上国羁栖久,多惭万里人。……少知己,莫厌访君频。始建于14世纪的景福宫是朝鲜王朝的王宫,位于韩国首都首尔,景福宫的结构和样式是中国皇宫的翻版……上述材料说明

A.中华文化对周边国家的辐射和传播

B.朝鲜的文化深受中国儒家思想的影响

C.外域文化是中华传统文化发展的动力

D.中国的先进文化已经扩展到了全世界

【答案】A

【谢谢聆听】

众流归海意 万国奉君心

——第8课 三国至隋唐的文化 说课

统编版《中外历史纲要(上)》

一、教学主题

二、核心目标

三、教学要目与过程

四、教学反思

在树立正确历史观基础上,从历史的角度认识中国的国情,形成对祖国的认同感和正确的国家观;能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族自信心和自豪感;……认同社会主义核心价值观,认同走中国特色社会主义道路是历史的必然,树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信;能够确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格,树立正确的世界观、人生观和价值观。

一、教学主题

课标依据

一、教学主题

课标依据

“了解两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进、民族交融、区域开发和思想文化发展等新的成就。”

一、教学主题

教材依据

儒学、道教、佛教的发展

文学

艺术

科技

中外文化交流

外来佛教传入

文化辐射

多元共生

开放包容

中国

化佛教

传播

外来文化艺术

文化发展

多元辉煌

一、教学主题

学术依据

唐代是中国文化史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对隋唐文化的影响既深且远。其实,唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫:《天涯若比邻——中外文化交流史略》

“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”

——陈寅恪 《李唐氏族推测之后记》

文化内涵的

多元、包容

一、教学主题

教学主题

三国至隋唐文化的多元发展与文化认同。

课时核心目标

通过运用图片和史料对比魏晋和唐朝诗歌、书法、绘画、雕塑、思想发展,学生感性和理性认识魏晋至隋唐文化的多元与包容特征,学生运用社会存在与社会意识的相互关系,多角度认识魏晋隋唐文化发展的原因,认识中外胡汉交融形成的全新唐文化对东亚、世界文化发展产生的重要影响,增强学生民族的自信心、自豪感和使命感。

二、核心目标

课时核心目标

核心目标

分解

必备知识:三教并行和三教合归儒;诗歌、书法、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、科技的突出成就、中外交流;三国至隋唐文化繁荣的特点;三国至隋唐文化繁荣的原因和影响。

关键能力:获取历史信息能力、 辩证思维能力、逻辑思维能力

学科素养:时空观念、史料实证、历史解释、唯物史观

核心价值:对中华民族和中华优秀传统文化的认同感,增强民族自信心和自豪感;增强文化自信心和使命感。

二、核心目标

教学环节

设计思路

导入激趣

《唐宫夜宴》

感受文化新发展及特征

理解文化新发展成因

认识文化的新影响

对比感性认识

史料理性分析

史料定位

返照现实

三、教学要目与过程

众流归海意 万国奉君心

——第8课 三国至隋唐的文化

、放歌万象:赏文化之美

、众海归流:探文化之因

、万国来朝:品文化之响

教学要目

三、教学要目与过程

课堂导入

设计意图:

建立历史与现实的联系;

激发兴趣

三、教学要目与过程

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、鉴赏能力水平

三、教学要目与过程

(1)阅读材料,指出魏晋、隋唐两个时期诗歌、书法的不同。

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

三、教学要目与过程

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、鉴赏能力水平

任务一 气象万千:赏文化之美

环节1:直观感受魏晋隋唐的文化

三、教学要目与过程

“南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。”

“李白和杜甫访名山、寻仙人、找仙草、炼仙丹。”

“白居易既学炼丹,又虔诚礼佛;王维亦官亦隐;柳宗元公开宣扬自己‘援佛入儒’。”

(1)阅读材料,指出魏晋、隋唐两个时期思想的不同。

三教并行、融合趋势明显

“阮籍喝酒可以大醉六十日不醒。”

刘玲饮酒脱衣裸体,放达自乐。“我以天地为房屋,以房屋为衣裤子,诸位为什么钻进我的裤裆里来。”

——卜宪群,《中国通史》

传播:佛道兴盛,儒学受冲击;冲突;吸收。

思想

“观世音一般为男身,但为取悦和招徕妇女信徒,也为创造女性神以与众多道教女神一争高下,观音自唐宋以降便完全成为妇女形象。她慈眉善目,又专职救苦救难,深受生活在最底层的妇女的喜爱。”

佛教中国化、民间化

设计意图:对比差异、明确变化、获取信息能力、史料实证、历史解释

魏晋是一个动乱而迷惘的时代,名士们思治而不得苟全性命于乱世,心态发生了畸形的裂变,对文化、思想、社会风气产生了巨大的影响。传统的无形约束消失了,法律的明文制裁无效了,对天下对自己陷入了绝望,对人生对未来丧失了信心,摆脱名教而自命通达,成了当当时的流行风尚。

——樊树志,国史概要,复旦大学出版社,2018.05,第150页

社会动荡、战争频繁;政权并立;民族交流交往交融

(2)根据材料并结合所学知识,分别分析魏晋、隋唐文化特点出现的原因。

二、众海归流:探文化之因

社会存在决定社会意识,

社会意识是社会存在的反映。

材料2 唐代是中国文化史上少有的既善于继承,又能够兼收并蓄的时代。尤其是在宗教、艺术、器用乃至习俗等方面,通过西域传来的印度、中亚、西亚文明以及通过南海传来的南亚文明,对隋唐文化的影响既深且远。其实,唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫:《天涯若比邻——中外文化交流史略》

唐

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母”(《贞观政要·征伐》)

任务二 众流归海:探文化之因

(2)根据材料并结合所学知识,分别分析魏晋、隋唐文化特点出现的原因。

三、教学要目与过程

文化特质开放创新多元包容

恢弘自信

中国文化和外来文化

(佛道儒的交融)

汉文化与少数民族文化交融

全新的唐文化

(以汉文化和中国文化为主体融合其他文化)

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

社会意识对社会存在具有反作用。

三、教学要目与过程

任务二 众流归海:探文化之因

任务三 万国来朝:品文化之响

三、教学要目与过程

环节1:认识盛唐文化的特征

它“以其博大的内容恢宏的气势,雍容华贵的风度,昂扬向上、坚定执著的进取精神,生动自然、兼容并蓄的开放性格,多种多样的表现形式和艳丽明快的色彩而具有其独特的魅力”

——郑师渠主编,中国文化通史 隋唐五代卷,北京师范大学出社,2009,第5页

(3)用一个词形容你对盛唐文化的感受。

多元、盛世、开放、创新

乐观、自信、大气、包容

师生共感

走向理性

提升理解

文化特质开放创新多元包容

恢弘自信

中国文化和外来文化

(佛道儒的交融)

汉文化与少数民族文化交融

全新的唐文化

(以汉文化和中国文化为主体融合其他文化)

社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映。

社会意识对社会存在具有反作用。

三、教学要目与过程

任务三 万国来朝:品文化之响

环节2:唐文化的影响

三、教学要目与过程

设计意图:学生能够多方面了解唐文化影响,提升民族自信心。

任务三 万国来朝:品文化之响

环节2:文化的回响

三、教学要目与过程

设计意图:总结生活,历史反照现实,引导学生学会用历史的眼光去认识历史,增强使命感。

“文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。所谓文化自信,本质上就是对传统文化、传统思想价值体系的认同与尊崇,以及由此带来的对外来文化的包容、对未来的信心。历史表明,越开放越包容,越包容越自信,越自信越进取。这种文化自信,成为中华民族弥足珍贵的文化精神财富。”

三、教学要目与过程

总结升华

文化认同

文化自信

四、教学反思

1.单元主题——课时主题——课时目标——教学环节落实。

2.强调《纲要》与选择性必修的联系。

1.在儒家观念中,服装为礼仪之基础。佛教传入后,原本布幅裏身、袒露肩臂的服装形制不断変化,至唐朝时期发展为与世俗服装相近的交领右衽、两袖俱全的款式。这一变化说明

A.佛教服饰开始走向世俗化 B.佛教逐渐同儒家思想融合

C.唐朝文化的包容与开放性 D.佛教在中国的本土化倾向

练习巩固

【答案】D

2.9世纪朝鲜人崔致远在《长安旅舍与于慎微长安接邻》中有这样脍炙人口的诗句:上国羁栖久,多惭万里人。……少知己,莫厌访君频。始建于14世纪的景福宫是朝鲜王朝的王宫,位于韩国首都首尔,景福宫的结构和样式是中国皇宫的翻版……上述材料说明

A.中华文化对周边国家的辐射和传播

B.朝鲜的文化深受中国儒家思想的影响

C.外域文化是中华传统文化发展的动力

D.中国的先进文化已经扩展到了全世界

【答案】A

【谢谢聆听】

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进