八上语文一单元复习课件

图片预览

文档简介

课件115张PPT。人教新课标八上语文单元期末复习导学课件

第一单元 5课时导学+1课时写作第一单元

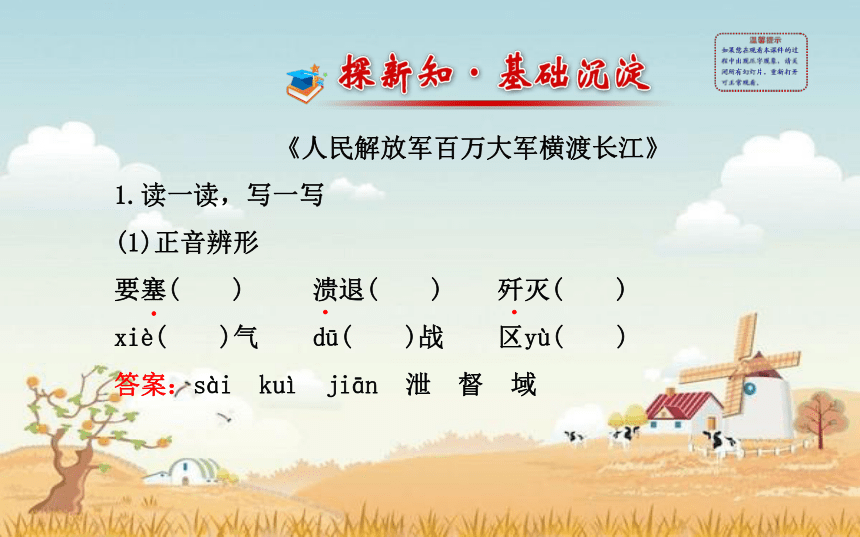

第1课 新闻两则《人民解放军百万大军横渡长江》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形

要塞( ) 溃退( ) 歼灭( )

xiè( )气 dū( )战 区yù( )

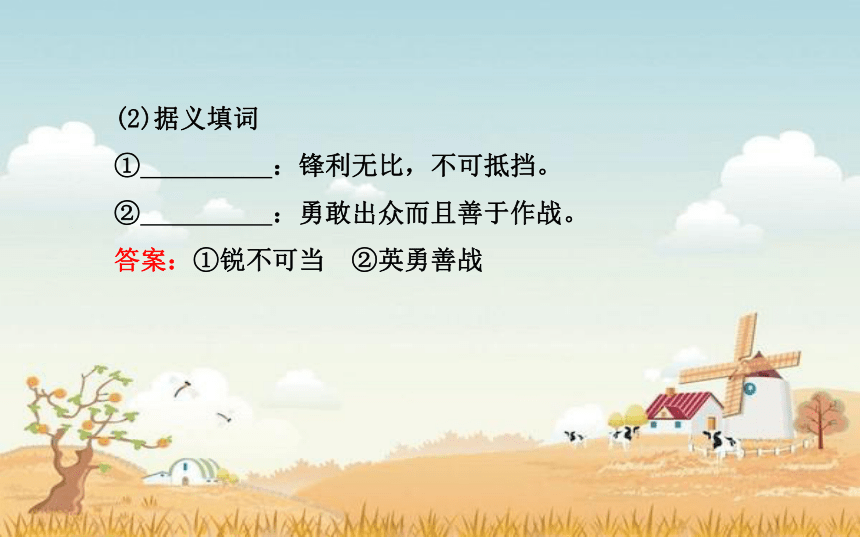

答案:sài kuì jiān 泄 督 域...(2)据义填词

① :锋利无比,不可抵挡。

② :勇敢出众而且善于作战。

答案:①锐不可当 ②英勇善战【词义辨析】

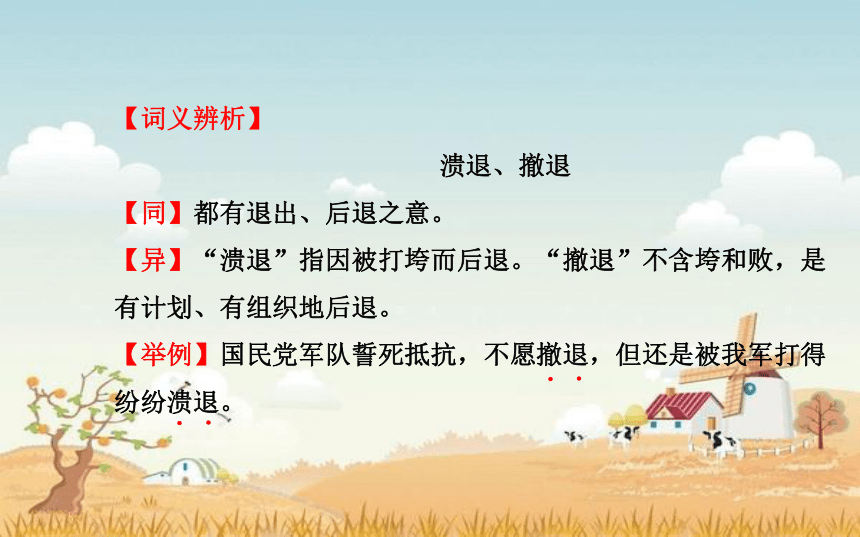

溃退、撤退

【同】都有退出、后退之意。

【异】“溃退”指因被打垮而后退。“撤退”不含垮和败,是

有计划、有组织地后退。

【举例】国民党军队誓死抵抗,不愿撤退,但还是被我军打得

纷纷溃退。2.读一读,做一做

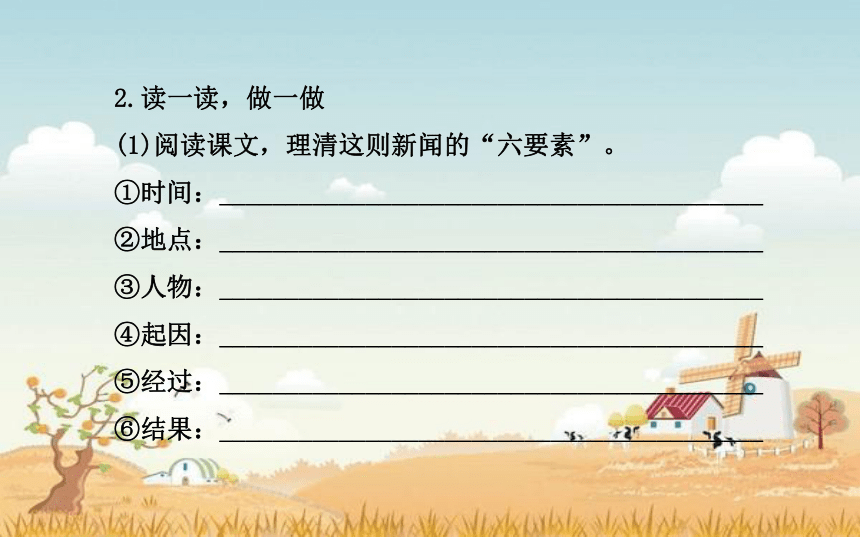

(1)阅读课文,理清这则新闻的“六要素”。

①时间:_________________________________________

②地点:_________________________________________ ?

③人物:_________________________________________ ?

④起因:_________________________________________ ?

⑤经过:_________________________________________ ?

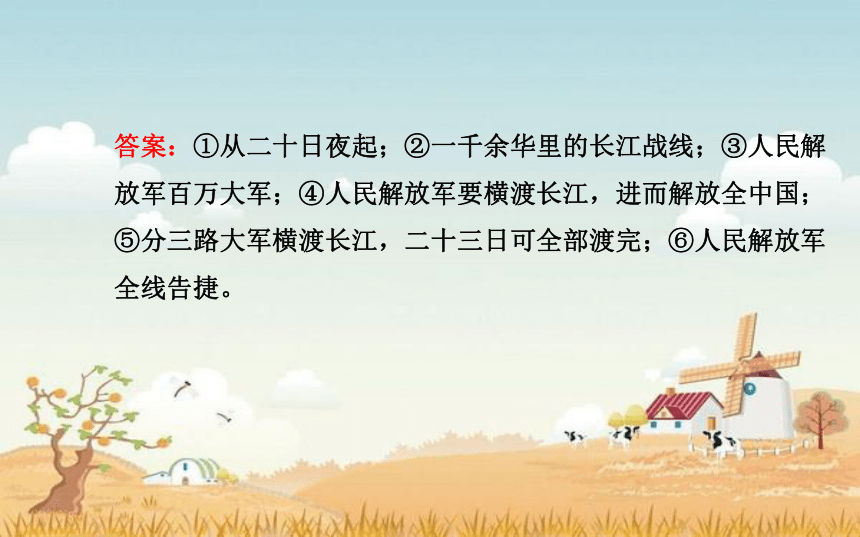

⑥结果:_________________________________________答案:①从二十日夜起;②一千余华里的长江战线;③人民解放军百万大军;④人民解放军要横渡长江,进而解放全中国;⑤分三路大军横渡长江,二十三日可全部渡完;⑥人民解放军全线告捷。(2)阅读课文,画出新闻的标题、导语和主体部分。

答案:标题:人民解放军百万大军横渡长江。导语:人民解放军百万大军……均是人民解放军的渡江区域。主体:“二十日夜起”至结尾。【知识博览】

1.背景介绍

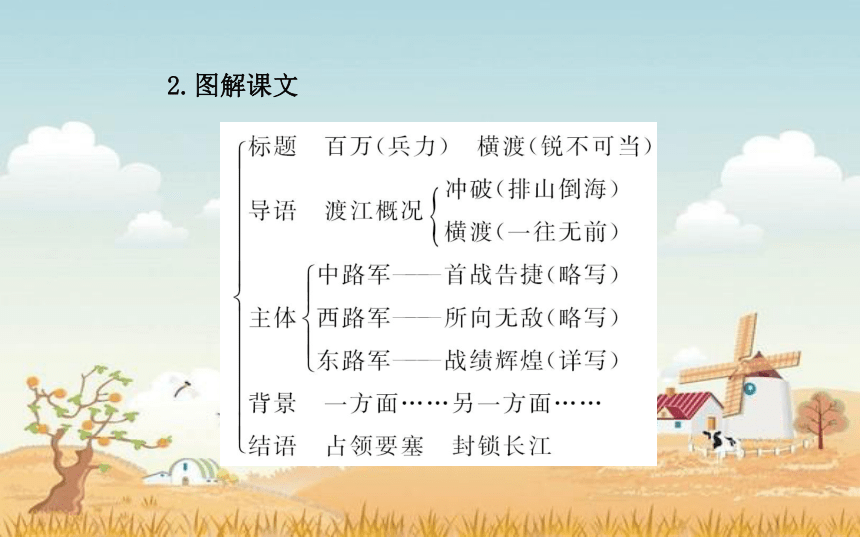

1949年4月20日,国民党政府拒绝签订和平协定。解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令“向全国进军”的命令,举行了规模空前的全面大进军。中国人民解放军于4月20日夜发起了渡江战役。《人民解放军百万大军横渡长江》就是毛泽东主席当时写的一则全面报道前线战况的新闻稿。 2.图解课文作者名片

毛泽东,字润之,湖南湘潭人。中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖。伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家、诗人和书法家。他的诗词收在《毛泽东诗词全集》里,名篇有《沁园春 雪》《七律 长征》等。《中原我军解放南阳》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形

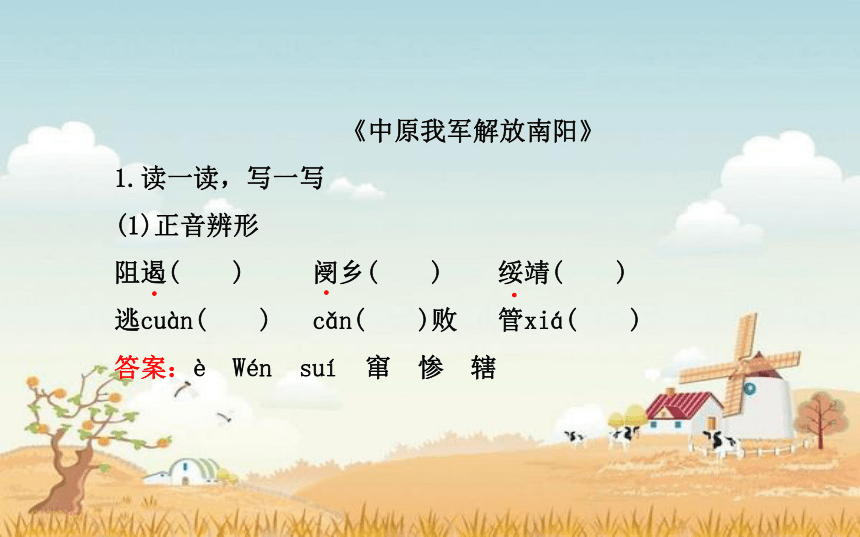

阻遏( ) 阌乡( ) 绥靖( )

逃cuàn( ) cǎn( )败 管xiá( )

答案:è Wén suí 窜 惨 辖...(2)据义填词

① :安抚,平定。

② :阻止。

③ :(精神、力量、东西等)因使用或受损失而渐渐减少;使消耗。

④ :消灭(敌人)。

答案:①绥靖 ②阻遏 ③消耗 ④歼灭2.读一读,做一做

(1)指出该新闻的导语和主体部分。

答案:开头第一句“在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳”是导语,以下是主体部分。(2)请找出这则新闻的“六要素”。

①时间: ②地点: ?

③人物: ④起因: ?

⑤经过:? ?

⑥结果:? ?

答案:①1948年11月4日下午;②南阳;③中原我军;④困守南阳的敌军被迫弃城南逃;⑤南线人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人;⑥河南基本解放。【知识博览】

1.背景介绍

这则新闻发于1948年11月5日,此时,辽沈战役业已胜利结束,淮海战役也将于6日发起。自古以来,南阳就是战略要地,我军解放南阳,标志着蒋军走上了节节败退的道路,我军走上了节节胜利的道路。毛泽东在此时亲笔撰写这则新闻,极大地鼓舞了解放区军民乘胜前进的斗志。 2.图解课文《人民解放军百万大军横渡长江》

探究一 布局谋篇

1.三路大军的渡江经过作者是如何安排详略的?为什么这样安排?

答案:略写中路军、西路军的渡江经过,详写东路军的渡江经过。因为中、西两路所遇抵抗都很微弱,东路军所遇抵抗较为顽强,再加上东路军的渡江区域战略意义重大,所以这样安排。2.作者在写作中是怎样把三路大军的渡江情况紧密衔接在一起的?阅读课文,填写下表。答案:探究二 语言品析

3.本文用词准确,语言凝练,概括性强;同时又鲜明生动、富有感彩。请仿照参考示例,结合语境品析加点词语的表达效果。

【参考示例】不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

赏析:“不料”一词充满嘲讽蔑视的语气,战犯的“不料”恰恰表明了我军的英勇善战,出其不意,表达出作者对敌人的强烈嘲讽。【一课一法】【即学即用】

(1)西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

答案:“不含”一词,准确地表明当时九江尚未解放的状况,去掉就成了包括九江在内了,避免了歧义。(2)我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸

县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

答案:“歼灭”“击溃”“占领”“控制”等动词的连用,使

语言雄健有力。表现出我军英勇善战、锐不可当、节节胜利、

所向无敌的气概。(3)至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

答案:“至发电时止”表明时间概念确切,暗含渡江胜利的豪迈之情。.【拓展探究微博】

大家一起聊:这则新闻报道了中、西路军的进军情况之后,插入了简要的议论,记叙中的议论有什么作用呢?

学生甲:这种议论既交代了我军取胜、敌军失败的政治上和军事上的原因,又突出了我军的英勇善战!

我的观点:示例:我认为这里的议论使读者进一步了解了整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。【知识链接】

记叙文中议论的作用

记叙文在对所叙事件发表意见、主张和看法时,就要用到议论的表达方式。

记叙中议论的位置和作用:

①用在文章的开头,起统领全文、点明中心、引出下文的作用,并能使文章的主题思想得到鲜明的表达,同时能使文章条理分明,层次清楚。揭示了记叙的事物所蕴含的道理和意义。 ②用在文章的中间,起承上启下的作用,使事与事之间紧密地连接起来,使文章结构显得严谨。

③用在文章的结尾,一般是为了提高对所叙事物的认识,深化文章的主题思想,点明和加深所叙事物的意义,起画龙点睛的作用,如《走一步,再走一步》。有的议论用在文章的结尾部分是为了与文章开头相照应,使文章结构更加严谨。

总之,议论一般用于记叙文开头是解决为什么记叙的问题;用于中间是为了起衔接作用,加强上下文的联系;用于文章结尾是为了收束全文、深化中心、画龙点睛。《中原我军解放南阳》

探究一 布局谋篇

1.指出这则新闻的“背景”,说说其在文中的作用。

答案:背景:南阳为古宛县……多是出生于南阳一带。作用:证明南阳自古以来就是战略要地,从而表明我军解放南阳,意义重大,战果辉煌。2.一年多来,我军取得了哪些伟大胜利?作者为什么回顾这些战绩?

答案:①恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地;②歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党的武装力量;③纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

总结回顾一年多来的战绩,可以说明蒋军弃城南逃的原因。探究二 语言品析

3.结合加点的词语品析下列语句的表达效果。

(1)在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四

日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

答案:“弃”和“逃”写出了敌军抱头鼠窜、狼狈不堪的窘

相。“当即”写出了我军出击迅速,势如破竹,锐不可当。..(2)我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。

不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

答案:“树木”“森林”“生了根”“枝叶茂盛”是运用了比

喻的修辞手法,生动形象地写出了我军根据地的日益壮大,生

气勃勃,表现出我们党和军队得到更多的人民群众的拥护、支

持的事实。【拓展探究微博】

大家一起聊:这两则新闻在具体写法上有何不同?

学生甲:《人民解放军百万大军横渡长江》巧用对比,中国人民解放军的英勇善战与敌军的节节败退形成对比。

我的观点:《中原我军解放南阳》妙用暗示,关于历史上南阳所发生的重要战事的介绍,点明南阳位置之重要,暗示出南阳解放的重大意义及蒋介石的暗淡前途。第2课

芦 花 荡1.读一读,写一写

(1)正音辨形

寒噤( ) 提防( ) 剥莲蓬( )

仄歪( ) 悠闲( ) 白洋淀( )

qiú( )水 阴cǎn( ) 往上cuān( )

答案:jìn dī bāo zè yōu diàn 泅 惨 蹿......【巧辨字形】

噤jìn 寒噤 寒噤冷战口难张

襟jīn 衣襟 衣襟相连不可分..(2)据义填词

① :因寒冷而哆嗦。文中指疟疾发作时的症状。

② :慌慌张张,不知怎么办才好。

③ :形容说话、做事不直截了当。

答案:①寒噤 ②张皇失措 ③转弯抹角2.读一读,做一做

(1)速读课文,我们知道文章讲述了这样一个故事:_______

(时间),主人公 (人物)护送 、 (人

物)进 (地点)休息、打针,穿越封锁线时,一个女孩

负了伤。第二天,他单身智斗敌人,为女孩报了仇。

答案:一天夜里 老头子 大菱 二菱 苇塘(2)请仿照示例补全课文的故事情节。

开端:素描传奇英雄 发展: ?

高潮: 结局:目睹英雄风采

答案:护送女孩受挫 智斗日本鬼子【知识博览】

1.作者名片

孙犁,原名孙树勋,小说家、散文家。主要作品有中篇小说《铁木前传》,长篇小说《风云初记》,小说散文合集《白洋淀纪事》。《荷花淀》和《芦花荡》等作品已成为广为传诵的名篇。因自成风格且影响带动了一大批年轻作家而被称为“荷花淀派”开创者。 2.文体知识

(1)小说的三要素:人物、情节、环境。

(2)人物塑造的方法:外貌、动作、语言、心理、神态描写。

(3)情节:开端、发展、高潮、结局。

(4)环境:自然环境和社会环境。 3.图解课文背景介绍

本文创作于1945年。由于作者在冀中平原一带生活了很长时间,对这里的生活,尤其是这里的人民抗击日寇侵略者的斗争生活非常熟悉,因而收集了一些抗日故事,这位老英雄的故事即是其中之一。孙犁以白洋淀为背景,创作了一系列的优美故事,如《荷花淀》等。探究一 人物形象

1.文中用了哪些描写方法来刻画老头子这个人物形象?请仿照下面的参考示例,对相关的描写进行赏析。

描写方法:__________________________________________

答案:外貌、语言、动作、心理、神态。【参考示例】老头子浑身没有多少肉,干瘦得像老了的鱼鹰。可是那晒得干黑的脸,短短的花白胡子却特别精神,那一对深陷的眼睛却特别明亮。

赏析:运用外貌描写,刻画了一个精明干练、敏锐、机智、特别有精神的抗日英雄的形象。【一课一法】【即学即用】

(1)他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。

答案:运用语言描写,生动地刻画了老头子的无畏精神和英雄气概,同时也表现了他过于自信的特点。(2)大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?……怎么张嘴说话?

答案:运用心理描写,表现了老头子非常自责、懊悔的心理,表现出老头子责任心极强的性格特点。

(3)老头子把船一撑来到他们的身边,举起篙来砸着鬼子们的脑袋,像敲打顽固的老玉米一样。

答案:运用动作描写,突出了老头子机智勇敢、爱憎分明的性格特点。【备选例句】

例句1:“不怕,小火轮上的探照灯,它照不见我们。”“不怕。他打不着我们!”

赏析:运用语言描写,刻画了老头子勇敢、自信的性格特点。例句2:老头子向他们看了一眼,就又低下头去。还是有一篙没一篙地撑着船,剥着莲蓬。船却慢慢地冲着这里来了。

赏析:运用动作描写,既表现出他的悠闲,又说明他有斗敌经验,把握十足。

例句3:老头子的身体往上蹿了一蹿,随着,那小船很厉害地仄歪了一下。

赏析:运用动作描写,表现出了老头子得知大菱受伤时的震惊和痛苦。【知识链接】

“人物”是小说的三要素之一,分析人物形象可以从以下几点入手:

(1)注意人物做了哪些事,从这些事中提炼人物的基本性格特点;

(2)抓住人物的外貌、神态、语言、动作、心理等正面描写,认真分析归纳;

(3)注意侧面描写,其中常蕴含着作者的感情倾向,为主人公性格定位起重要作用; (4)注重引用作者在文中对相关人物评价的词语。

分析主要人物形象的作用,主要分析人物形象的社会意义:首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示等。

次要人物作用一般有:对主要人物起衬托作用;揭示或体现文章主旨。线索人物的作用是贯串全文的线索。探究二 景物描写

2.下面是文章中关于环境描写的句子,请揣摩这些句子的作用。

(1)夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。

答案:这里的环境描写交代了故事发生的时间、地点及时代背景,渲染了一种紧张的气氛。(2)第二天,中午的时候,非常闷热。一轮红日当天,水面上浮着一层烟气。

答案:此处的环境描写为下文写打鬼子埋下了伏笔,推动了故事情节的发展。

(3)鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘撒。

答案:这句环境描写衬托出了老头子痛打鬼子时的痛快淋漓的心情。3.通过以上分析可以看出,景物描写在本文中有什么作用?

答案:①交代故事发生的时间、地点,揭示背景;②渲染气氛;③烘托人物;④推动情节发展。【拓展探究微博】

大家一起聊:小说既然主要讲述了有关老头子的故事,那么为什么不以“老头子”为题,而以“芦花荡”为题呢?

学生甲:“芦花荡”是老头子和抗日战士与日寇交战的地方。老头子的英雄壮举与芦花荡这个地方息息相关。

我的观点:示例:“芦花荡”如诗如画的美丽风景处处映衬着老头子与抗日战士沉静从容的作战英姿。作者把老头子的传奇故事一直放在芦花荡的背景下进行描述,两者情景交融、寓意深远。【知识链接】

小说标题的作用

小说标题的作用主要有:

①作为情节线索贯串全文。标题若是文中出现的某一事物,该事物很可能是文章的线索,有意无意地贯串情节始终,甚至是推动故事情节发展的关键。 ②点明时间、地点,交代故事背景,渲染氛围。如果以时间、地点、环境为题,则标题可能是要向读者提示某方面的信息,而这个信息对读者理解文章有至关重要的作用。如孙犁的小说《荷花淀》,标题交代了故事发生的地点,让人物在芦苇洁白、荷花飘香的环境中活动,描绘出一幅诗情画意的风俗图,更能突出中华儿女为了保卫美好的祖国河山浴血奋斗的主题。 ③小说标题往往有比喻义、象征义、深层义、双关义等。小说的标题,有的十分含蓄,如果结合社会现实,深入思考之后,会发现它实际上还具有深层的含义,语义双关。

④反映小说的主要内容,寄托作者的思想情感,揭示文章中心主旨。标题是小说的眼睛,有的标题直接点出了事件的主要情节,反映了小说的主要内容;有的标题暗示了作者的写作目的,点出小说的主旨;有的标题具有反讽意义,体会文章主旨要结合社会现实来理解。第3课

*蜡 烛1.读一读,写一写

(1)正音辨形

鞠躬( ) 拂晓( ) 瓦砾( )

烧灼( ) 间歇( ) 屏障( )

匍fú( ) sǒnɡ( )立 地jiào( )

答案:jū fú lì zhuó jiàn pínɡ 匐 耸 窖......(2)据义填词

① :(姓名、事迹、精神等)永远流传,不磨灭。

② :名称或名声与实际相符合。

③ :精神非常疲劳,体力消耗已尽,形容极度疲乏。

答案:①永垂不朽 ②名副其实 ③精疲力竭2.读一读,做一做

(1)阅读课文,理清记叙的六要素并填在下面。

时间: __________________________________________

地点: __________________________________________

人物: __________________________________________ ?

起因: __________________________________________ ?

经过: __________________________________________ ?

结果: __________________________________________ ?答案:时间:第二次世界大战期间,1944年9月19日、20日。

地点:贝尔格莱德的萨伐河上的一座桥前的方场。

人物:老妇人玛利·育乞西、苏联红军战士契柯拉耶夫。

起因:五个红军战士决定要偷袭萨伐河上的一座桥,一位苏联红军战士牺牲在必经的一块方场上。

经过:南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士。

结果:拿出自己唯一珍爱的结婚喜烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。(2)课文中的老妇人是本文的主人公,你能概括一下她的形象吗?

答案:她是一位对侵略者满怀深仇大恨,渴望解放,渴望和平,对苏联红军满怀敬意的老妇人。

(3)文中10多处对“炮火”的描写,对表现人物有什么作用?

答案:为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突显了老妇人的不顾生死、临危不惧。【知识链接】

环境包括自然环境和社会环境。其作用如下:

自然环境描写的作用:①推动情节的发展;②烘托人物感情,表现人物性格;③衬托主题;④渲染气氛;⑤交代故事发生的时间、地点。

社会环境描写的作用:①渲染气氛;②为情节做铺垫;③推动情节发展,突出小说主题。

分析环境描写的答题步骤:分清环境描写的类型(自然环境、社会环境),根据所掌握的环境描写的作用,结合文本内容,写出答案。(4)说说以“蜡烛”为题,有什么作用。

答案:“蜡烛”是本文的线索。蜡烛象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思,是南苏两国人民战斗情谊的象征。【知识博览】

1.文体知识

通讯,是反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

通讯的种类有人物通讯和事件通讯,和消息一样,通讯要求及时、准确地报道生活中有意义的人和事,但报道的内容比消息更具体更系统。 2.图解课文作者名片

西蒙诺夫,苏联小说家、诗人、剧作

家。多以战争题材创作为主,代表作有剧

本《俄罗斯人》,小说《日日夜夜》。背景介绍

第二次世界大战期间,(前)苏联、南斯拉夫等国组成了反法西斯同盟。1944年9月,苏军进入南斯拉夫,帮助南斯拉夫人民打击法西斯侵略者。而作者当时以随军记者的身份经过东欧各国,直至柏林,写下了这篇赞美反法西斯同盟各国战斗友谊的战地通讯。第4课

*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信1.读一读,写一写

(1)正音辨形

晨曦( ) 惊骇( ) 瞥见( )

制裁( ) 箱箧( ) 珐琅( )

jié( )掠 liáo( )乱 zānɡ( )物

zhuì( )满 huǎnɡ( )若 绸duàn( )

答案:xī hài piē cái qiè fà 劫 缭 赃 缀 恍 缎......(2)据义填词

① :不能够用语言形容。

② :眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

③ :伟大的功绩。

答案:①不可名状 ②眼花缭乱 ③丰功伟绩2.读一读,做一做

(1)雨果用哪些词句称呼、评价圆明园?又是运用哪些词句来谴责英法联军的强盗行为的?表达了作者怎样的情感?思考以上问题,完成下表。答案:①世界奇迹、巨大的典范、言语无法形容的建筑、恍若月宫的建筑、令人眼花缭乱的洞府、令人惊骇而不知名的杰作、亚洲文明的剪影 ②运用反语进行讽刺 ③对东方艺术、亚洲文明的尊重,对中华民族的尊重和赞美,表现了雨果的博大胸怀和对全人类文化成果的热爱(2)就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

答案:站在全人类的立场上,立场鲜明,态度坚决。强烈谴责和辛辣讽刺了英法联军的罪恶行径。【知识博览】

1.作者名片

雨果,法国作家,法国浪漫主义文学的重要代表。贯串他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。代表作有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。 2.图解课文背景介绍

1860年10月,英法联军火烧了圆明园。时隔一年之后,巴特勒上尉想利用雨果显赫的声望为他远征中国的所谓“胜利”捧场,但雨果这位正直的作家借此机会以书信的形式愤怒谴责了英法联军的强盗行为,给巴特勒等人沉重一击,给予中国人民以深切的同情。第5课

*亲爱的爸爸妈妈1.读一读,写一写

(1)正音辨形

荒谬( ) 呵护( ) 悼念( )

憧憬( ) 赤裸( ) 纳粹( )

肃mù( ) jiàn( )忘 huǎnɡ( )惚

yì( )立 杀lù( ) liáo( )绕

答案:miù hē dào chōnɡ luǒ cuì 穆 健 恍 屹 戮 缭......(2)据义填词

① :极端错误;非常不合情理。

② :完全丧失了人的理性。形容凶恶残暴,没有人性,像野兽一样。

③ :指零碎的文字材料。

答案:①荒谬 ②灭绝人性 ③片纸只字【词义辨析】

荒谬、荒唐

【同】都是形容词,都是贬义词,都有“不合情理”的意思。

【异】“荒谬”一般用于言词所表示的思想认识等。“荒唐”

指错误到使人觉得奇怪的程度,可用于言行或思想。

【举例】他滔滔不绝地讲了一番荒谬的理论,人们都觉得他是

一个荒唐的人。2.读一读,做一做

(1)课文记述了纪念活动的四个片段,请你给每个片段加个小标题。

答案:纪念地见闻;看纪念演出;参加座谈会;参观纪念馆。

(2)“那就是我带走的沉重记忆。但这是个美丽的记忆”一句中的“沉重”和“美丽”如何理解?

答案:“沉重”指纳粹屠杀无辜者的凶残,“美丽”指塞尔维亚人民的英勇。(3)文章为什么着重再现孩子们被屠杀的历史?

答案:孩子们天真无邪,思想单纯,力量弱小,不可能做出对纳粹“不利”的事来,纳粹分子却把屠刀举向孩子,这让我们强烈地感受到屠杀的野蛮残酷,使我们对法西斯强盗的本质有更深刻的认识。

(4)结尾为什么引用“被残杀的人留下的片纸只字”?

答案:拾取人性中最为闪光的几个瞬间,控诉泯灭人性的战争。【知识博览】

1.背景介绍

1988年10月21日,作者在南斯拉夫克拉库耶伐次参加悼念活动。47年前,纳粹在这里,一天之间杀死了7 000多人,其中包括300个孩子。从1945年起,每年10月21日,成千上万的人从四面八方来此举行悼念活动。作者在当年纳粹大屠杀的地点,感受到历史的残酷与沉痛,感受到人民的悲哀和愿望,写下了这篇文章。 2.图解课文作者名片

聂华苓,笔名思远,美籍华裔作家。当

代著名女作家,文学翻译家。因创办国际作

家写作室,被称为“世界文学组织的建筑师”

“世界文学组织之母”。著有《一朵小白花》

《失去的金铃子》《千山外、水长流》等小

说,《梦谷集》《三十年后》等散文集。单元写作指导

第 一 单 元学习写消息

写消息,应写好消息的标题、导语和主体,坚持用事实说话,做到真实准确,不夸大事实,不虚构细节。为使标题准确、醒目、新颖,可以先写好导语和主体。导语部分要用简洁的文字扼要表述最主要或最新鲜的事实。主体部分要具体展开导语中交代的主要事实,做到层次清晰。如《人民解放军百万大军横渡长江》的导语是开头两句,从渡江作战兵力、战线、战况三个方面总领全文。主体部分分三个层次,分述中路军、西路军、东路军渡江作战情况。 请阅读下面的文字,根据要求作文,注意消息的结构。

现在,我们进入了信息高速发展的时期,我们随时会听到许多最新消息,请你写一则消息,来报道本校或社会上最新发生的事情。

要求:真实准确,迅速及时,简洁明快,用事实说话。【优秀作文】

“红领巾”的挑战①

本报讯 今年放暑假这天,巨鹿县育红小学实验班二年级35名学生中,已有25名学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸了。班主任满风趣地说:“这是红领巾的挑战。”②【专家点评】

①标题新颖,有吸引力,“挑战”激发读者的阅读兴趣。

②用简洁的语言,突出“学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸”的事实。 这个班小学生不用公家的纸,是从今年4月下旬开始

的。一天,辅导员杨绍秋老师在这个班上辅导课时,先把

“争做洁净的红领巾”8个字端端正正地写在黑板上,然后

对孩子们说:“谁书包里有公家的纸举手!” “唰”的一

声,全班35只小手一齐举了起来。“学生用公家的纸对不

对?”“不对!”“不对怎么办呢?”杨老师话音刚落,学

生都把书包里大小不一、长短不齐的公文纸、处方笺、发货

票、记工簿等掏在桌子上。杨老师说:“学生不占公家的便宜,才能保持红领巾的鲜艳夺目。”他让学生把纸装回书包,和同学们商量:“从今天起,咱们用本子让家长花钱买,都不再用公家的纸,好不好?”③③主体部分具体介绍报道的事实:巨鹿县育红小学实验班二年级学生赞成不使用公家的纸。 这个班的“红领巾”,大的10岁,小的8岁。孩子们用

他们想到的办法去做爸爸、妈妈的“工作”,拒绝使用公家

的纸张。10岁的张晓丽,把公家的纸还给家长,而且给爸

爸、妈妈讲了一个故事:一个小学生的爸爸在电影院工作,

从来不让孩子白看一次电影。这件事受到老师的夸奖。9岁

的王晓军向爸爸、妈妈“宣布”:“从今天开始,把吃冰糕

的钱省下来买作业本,不再使用公家的信纸。”班长胡晓娜

见同桌继续使用公家的纸写作业,便从自己的储蓄罐里拿出5角钱,给她买了一个数学作业本,使这位同学的家长很受感动。④④“红领巾”纷纷拒绝使用公家的纸张,事实确凿。 孩子们的举动,使爸爸、妈妈们受到教育。一位家长说,原来没想到让孩子用点公家的纸是个事儿,现在看来,这可不是一件小事,家长的一言一行都要考虑对孩子们的心灵会产生什么影响。⑤ ⑤简明地阐释了“红领巾”拒绝使用公家纸张的意义。 【总评】这则消息标题新颖、鲜明,概括了这则消息的主要内容。导语点明了学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸的事实,引起读者的兴趣和注意。主体部分具体报道了“红领巾”纷纷拒绝使用公家的纸张的行动。结语简单明了,阐明意义。整则新闻内容具体,条理清晰。 技法一 合理安排结构

【问题习作】校园网3月26日电 经过两周时间的酝酿、讨论,初二(3)班于3月26日举行了班委会改选。选举前首先是民主提议候选人,共产生了8名候选人。依次做竞选演讲,然后全班50人进行无记名投票,最后根据选票多少确定5名班委会成员。全班同学对选举结果十分满意。

【诊断分析】缺少标题,结构不符合消息的写作模式,层次不够清晰。【修改提升】

班委会改选成功

——选举结果令人满意

校园网3月26日电 初二(3)班于3月26日举行了班委会改选,全班同学对选举结果十分满意。

初二(3)班经过两周时间的酝酿、讨论,终于决定于3月26日举行了班委会改选。选举前首先是民主提议候选人,共产生了8名候选人。选举过程是由8名候选人依次做竞选演讲,然后全班50人进行无记名投票,最后根据选票多少确定5名班委会成员。写法小结一 消息结构要齐全

消息的结构比较特殊。新闻正文内容前面要有标题,一般包括主标、引标、副标。正文一般包括导语、主体、背景和结语(后两部分有时暗含在主体中)四部分。技法二 突出事实,先主后次

【问题习作】 我校建起生物园

校园网2014年4月15日电 过去遇到刮风下雨,校园黄沙横飞,遍地淤泥,人们戏言道:下雨是“水泥地”,天晴是“扬(洋)灰场”。情况虽然谈不上严重,但着实叫人不便。

前日,我校在学生宿舍楼通向教学楼的道路两旁,筑起栏杆,建起了生物园。

现在,生物园的种子已经发出嫩芽,希望同学们能保护好。【诊断分析】中间的段落是消息的主要事实,应放在突出位置,可以作为导语。主体部分介绍不够详细。【修改提升】

服务教学 美化环境 防止水土流失

——我校建起生物园

校园网2014年4月15日电 前日,我校在学生宿舍楼通向

教学楼的道路两旁,筑起栏杆,建起了生物园。

过去遇到刮风下雨,校园黄沙横飞,遍地淤泥,人们戏言

道:下雨是“水泥地”,天晴是“扬(洋)灰场”。情况虽然谈

不上严重,但着实叫人不便。如今,学校因地制宜,在道路两

旁建起了生物园,不仅美化了环境,而且能使教师的生物课更形象更生动。生物课上多多少少会有些小实验,为了做个小实验,同学们要准备好多天,如今有了生物园,同学们就不用愁了。

现在,生物园的种子已经发出嫩芽,希望同学们能保护好它们。写法小结二 叙述事件运用“倒金字塔”结构

“倒金字塔”结构,也称“倒三角”结构,是消息写作中最常用的一种结构方式,是先重要后次要的顺序。它以事实的重要性程度或受众关心程度依次递减的次序,把最重要的写在前面,然后将各个事实按其重要性程度依次写下去。技法三 语言生动,印象深刻

【问题习作】“嫦娥”三号避开月岩和陨石,朝着陆点飞去。降落相机拍摄的月面图像越来越清晰,在阳光照射下,月岩在月面上形成了阴影。

【诊断分析】这段文字准确、简明,在此基础上,可追求具体、生动。【修改提升】

“嫦娥”三号像一个灵巧的舞者,精准地避开一块块月岩和陨石,继续朝着陆点飞去。降落相机拍摄的月面图像越来越清晰,在阳光照射下,奇形怪状的月岩在月面上形成了黝黑的阴影。写法小结三 生动形象凸显鲜明特征

新闻语言在准确具体、简洁明了、通俗易懂的基础上,可以追求生动形象。所谓生动形象,就是运用富有表现力的词语和适当的修辞手法,把人物、事件、情景,具体鲜明地凸现出来,吸引读者深刻领会新闻报道的内容,使读者如临其境,如触其物,如同把读者带到现场,看到画面,听到声音。

第一单元 5课时导学+1课时写作第一单元

第1课 新闻两则《人民解放军百万大军横渡长江》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形

要塞( ) 溃退( ) 歼灭( )

xiè( )气 dū( )战 区yù( )

答案:sài kuì jiān 泄 督 域...(2)据义填词

① :锋利无比,不可抵挡。

② :勇敢出众而且善于作战。

答案:①锐不可当 ②英勇善战【词义辨析】

溃退、撤退

【同】都有退出、后退之意。

【异】“溃退”指因被打垮而后退。“撤退”不含垮和败,是

有计划、有组织地后退。

【举例】国民党军队誓死抵抗,不愿撤退,但还是被我军打得

纷纷溃退。2.读一读,做一做

(1)阅读课文,理清这则新闻的“六要素”。

①时间:_________________________________________

②地点:_________________________________________ ?

③人物:_________________________________________ ?

④起因:_________________________________________ ?

⑤经过:_________________________________________ ?

⑥结果:_________________________________________答案:①从二十日夜起;②一千余华里的长江战线;③人民解放军百万大军;④人民解放军要横渡长江,进而解放全中国;⑤分三路大军横渡长江,二十三日可全部渡完;⑥人民解放军全线告捷。(2)阅读课文,画出新闻的标题、导语和主体部分。

答案:标题:人民解放军百万大军横渡长江。导语:人民解放军百万大军……均是人民解放军的渡江区域。主体:“二十日夜起”至结尾。【知识博览】

1.背景介绍

1949年4月20日,国民党政府拒绝签订和平协定。解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令“向全国进军”的命令,举行了规模空前的全面大进军。中国人民解放军于4月20日夜发起了渡江战役。《人民解放军百万大军横渡长江》就是毛泽东主席当时写的一则全面报道前线战况的新闻稿。 2.图解课文作者名片

毛泽东,字润之,湖南湘潭人。中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领袖。伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家、诗人和书法家。他的诗词收在《毛泽东诗词全集》里,名篇有《沁园春 雪》《七律 长征》等。《中原我军解放南阳》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形

阻遏( ) 阌乡( ) 绥靖( )

逃cuàn( ) cǎn( )败 管xiá( )

答案:è Wén suí 窜 惨 辖...(2)据义填词

① :安抚,平定。

② :阻止。

③ :(精神、力量、东西等)因使用或受损失而渐渐减少;使消耗。

④ :消灭(敌人)。

答案:①绥靖 ②阻遏 ③消耗 ④歼灭2.读一读,做一做

(1)指出该新闻的导语和主体部分。

答案:开头第一句“在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳”是导语,以下是主体部分。(2)请找出这则新闻的“六要素”。

①时间: ②地点: ?

③人物: ④起因: ?

⑤经过:? ?

⑥结果:? ?

答案:①1948年11月4日下午;②南阳;③中原我军;④困守南阳的敌军被迫弃城南逃;⑤南线人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人;⑥河南基本解放。【知识博览】

1.背景介绍

这则新闻发于1948年11月5日,此时,辽沈战役业已胜利结束,淮海战役也将于6日发起。自古以来,南阳就是战略要地,我军解放南阳,标志着蒋军走上了节节败退的道路,我军走上了节节胜利的道路。毛泽东在此时亲笔撰写这则新闻,极大地鼓舞了解放区军民乘胜前进的斗志。 2.图解课文《人民解放军百万大军横渡长江》

探究一 布局谋篇

1.三路大军的渡江经过作者是如何安排详略的?为什么这样安排?

答案:略写中路军、西路军的渡江经过,详写东路军的渡江经过。因为中、西两路所遇抵抗都很微弱,东路军所遇抵抗较为顽强,再加上东路军的渡江区域战略意义重大,所以这样安排。2.作者在写作中是怎样把三路大军的渡江情况紧密衔接在一起的?阅读课文,填写下表。答案:探究二 语言品析

3.本文用词准确,语言凝练,概括性强;同时又鲜明生动、富有感彩。请仿照参考示例,结合语境品析加点词语的表达效果。

【参考示例】不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

赏析:“不料”一词充满嘲讽蔑视的语气,战犯的“不料”恰恰表明了我军的英勇善战,出其不意,表达出作者对敌人的强烈嘲讽。【一课一法】【即学即用】

(1)西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

答案:“不含”一词,准确地表明当时九江尚未解放的状况,去掉就成了包括九江在内了,避免了歧义。(2)我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸

县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

答案:“歼灭”“击溃”“占领”“控制”等动词的连用,使

语言雄健有力。表现出我军英勇善战、锐不可当、节节胜利、

所向无敌的气概。(3)至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

答案:“至发电时止”表明时间概念确切,暗含渡江胜利的豪迈之情。.【拓展探究微博】

大家一起聊:这则新闻报道了中、西路军的进军情况之后,插入了简要的议论,记叙中的议论有什么作用呢?

学生甲:这种议论既交代了我军取胜、敌军失败的政治上和军事上的原因,又突出了我军的英勇善战!

我的观点:示例:我认为这里的议论使读者进一步了解了整个国民党反动派政权必然覆灭的命运,从而深化了报道的主题。【知识链接】

记叙文中议论的作用

记叙文在对所叙事件发表意见、主张和看法时,就要用到议论的表达方式。

记叙中议论的位置和作用:

①用在文章的开头,起统领全文、点明中心、引出下文的作用,并能使文章的主题思想得到鲜明的表达,同时能使文章条理分明,层次清楚。揭示了记叙的事物所蕴含的道理和意义。 ②用在文章的中间,起承上启下的作用,使事与事之间紧密地连接起来,使文章结构显得严谨。

③用在文章的结尾,一般是为了提高对所叙事物的认识,深化文章的主题思想,点明和加深所叙事物的意义,起画龙点睛的作用,如《走一步,再走一步》。有的议论用在文章的结尾部分是为了与文章开头相照应,使文章结构更加严谨。

总之,议论一般用于记叙文开头是解决为什么记叙的问题;用于中间是为了起衔接作用,加强上下文的联系;用于文章结尾是为了收束全文、深化中心、画龙点睛。《中原我军解放南阳》

探究一 布局谋篇

1.指出这则新闻的“背景”,说说其在文中的作用。

答案:背景:南阳为古宛县……多是出生于南阳一带。作用:证明南阳自古以来就是战略要地,从而表明我军解放南阳,意义重大,战果辉煌。2.一年多来,我军取得了哪些伟大胜利?作者为什么回顾这些战绩?

答案:①恢复和建立了稳固的根据地,创立了七个军区,极大地扩大了老根据地;②歼灭了大量的国民党正规部队,发展了我党的武装力量;③纠正了“左”的策略,采取了正确的策略,孤立了敌人,巩固了根据地。

总结回顾一年多来的战绩,可以说明蒋军弃城南逃的原因。探究二 语言品析

3.结合加点的词语品析下列语句的表达效果。

(1)在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四

日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

答案:“弃”和“逃”写出了敌军抱头鼠窜、狼狈不堪的窘

相。“当即”写出了我军出击迅速,势如破竹,锐不可当。..(2)我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。

不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

答案:“树木”“森林”“生了根”“枝叶茂盛”是运用了比

喻的修辞手法,生动形象地写出了我军根据地的日益壮大,生

气勃勃,表现出我们党和军队得到更多的人民群众的拥护、支

持的事实。【拓展探究微博】

大家一起聊:这两则新闻在具体写法上有何不同?

学生甲:《人民解放军百万大军横渡长江》巧用对比,中国人民解放军的英勇善战与敌军的节节败退形成对比。

我的观点:《中原我军解放南阳》妙用暗示,关于历史上南阳所发生的重要战事的介绍,点明南阳位置之重要,暗示出南阳解放的重大意义及蒋介石的暗淡前途。第2课

芦 花 荡1.读一读,写一写

(1)正音辨形

寒噤( ) 提防( ) 剥莲蓬( )

仄歪( ) 悠闲( ) 白洋淀( )

qiú( )水 阴cǎn( ) 往上cuān( )

答案:jìn dī bāo zè yōu diàn 泅 惨 蹿......【巧辨字形】

噤jìn 寒噤 寒噤冷战口难张

襟jīn 衣襟 衣襟相连不可分..(2)据义填词

① :因寒冷而哆嗦。文中指疟疾发作时的症状。

② :慌慌张张,不知怎么办才好。

③ :形容说话、做事不直截了当。

答案:①寒噤 ②张皇失措 ③转弯抹角2.读一读,做一做

(1)速读课文,我们知道文章讲述了这样一个故事:_______

(时间),主人公 (人物)护送 、 (人

物)进 (地点)休息、打针,穿越封锁线时,一个女孩

负了伤。第二天,他单身智斗敌人,为女孩报了仇。

答案:一天夜里 老头子 大菱 二菱 苇塘(2)请仿照示例补全课文的故事情节。

开端:素描传奇英雄 发展: ?

高潮: 结局:目睹英雄风采

答案:护送女孩受挫 智斗日本鬼子【知识博览】

1.作者名片

孙犁,原名孙树勋,小说家、散文家。主要作品有中篇小说《铁木前传》,长篇小说《风云初记》,小说散文合集《白洋淀纪事》。《荷花淀》和《芦花荡》等作品已成为广为传诵的名篇。因自成风格且影响带动了一大批年轻作家而被称为“荷花淀派”开创者。 2.文体知识

(1)小说的三要素:人物、情节、环境。

(2)人物塑造的方法:外貌、动作、语言、心理、神态描写。

(3)情节:开端、发展、高潮、结局。

(4)环境:自然环境和社会环境。 3.图解课文背景介绍

本文创作于1945年。由于作者在冀中平原一带生活了很长时间,对这里的生活,尤其是这里的人民抗击日寇侵略者的斗争生活非常熟悉,因而收集了一些抗日故事,这位老英雄的故事即是其中之一。孙犁以白洋淀为背景,创作了一系列的优美故事,如《荷花淀》等。探究一 人物形象

1.文中用了哪些描写方法来刻画老头子这个人物形象?请仿照下面的参考示例,对相关的描写进行赏析。

描写方法:__________________________________________

答案:外貌、语言、动作、心理、神态。【参考示例】老头子浑身没有多少肉,干瘦得像老了的鱼鹰。可是那晒得干黑的脸,短短的花白胡子却特别精神,那一对深陷的眼睛却特别明亮。

赏析:运用外貌描写,刻画了一个精明干练、敏锐、机智、特别有精神的抗日英雄的形象。【一课一法】【即学即用】

(1)他对苇塘里的负责同志说:你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险。

答案:运用语言描写,生动地刻画了老头子的无畏精神和英雄气概,同时也表现了他过于自信的特点。(2)大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?……怎么张嘴说话?

答案:运用心理描写,表现了老头子非常自责、懊悔的心理,表现出老头子责任心极强的性格特点。

(3)老头子把船一撑来到他们的身边,举起篙来砸着鬼子们的脑袋,像敲打顽固的老玉米一样。

答案:运用动作描写,突出了老头子机智勇敢、爱憎分明的性格特点。【备选例句】

例句1:“不怕,小火轮上的探照灯,它照不见我们。”“不怕。他打不着我们!”

赏析:运用语言描写,刻画了老头子勇敢、自信的性格特点。例句2:老头子向他们看了一眼,就又低下头去。还是有一篙没一篙地撑着船,剥着莲蓬。船却慢慢地冲着这里来了。

赏析:运用动作描写,既表现出他的悠闲,又说明他有斗敌经验,把握十足。

例句3:老头子的身体往上蹿了一蹿,随着,那小船很厉害地仄歪了一下。

赏析:运用动作描写,表现出了老头子得知大菱受伤时的震惊和痛苦。【知识链接】

“人物”是小说的三要素之一,分析人物形象可以从以下几点入手:

(1)注意人物做了哪些事,从这些事中提炼人物的基本性格特点;

(2)抓住人物的外貌、神态、语言、动作、心理等正面描写,认真分析归纳;

(3)注意侧面描写,其中常蕴含着作者的感情倾向,为主人公性格定位起重要作用; (4)注重引用作者在文中对相关人物评价的词语。

分析主要人物形象的作用,主要分析人物形象的社会意义:首先要结合情节分析人物形象的典型性,然后结合社会现实分析人物形象折射的社会现象及给人们带来的某种启示等。

次要人物作用一般有:对主要人物起衬托作用;揭示或体现文章主旨。线索人物的作用是贯串全文的线索。探究二 景物描写

2.下面是文章中关于环境描写的句子,请揣摩这些句子的作用。

(1)夜晚,敌人从炮楼的小窗子里,呆望着这阴森黑暗的大苇塘,天空的星星也像浸在水里,而且要滴落下来的样子。

答案:这里的环境描写交代了故事发生的时间、地点及时代背景,渲染了一种紧张的气氛。(2)第二天,中午的时候,非常闷热。一轮红日当天,水面上浮着一层烟气。

答案:此处的环境描写为下文写打鬼子埋下了伏笔,推动了故事情节的发展。

(3)鲜嫩的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘撒。

答案:这句环境描写衬托出了老头子痛打鬼子时的痛快淋漓的心情。3.通过以上分析可以看出,景物描写在本文中有什么作用?

答案:①交代故事发生的时间、地点,揭示背景;②渲染气氛;③烘托人物;④推动情节发展。【拓展探究微博】

大家一起聊:小说既然主要讲述了有关老头子的故事,那么为什么不以“老头子”为题,而以“芦花荡”为题呢?

学生甲:“芦花荡”是老头子和抗日战士与日寇交战的地方。老头子的英雄壮举与芦花荡这个地方息息相关。

我的观点:示例:“芦花荡”如诗如画的美丽风景处处映衬着老头子与抗日战士沉静从容的作战英姿。作者把老头子的传奇故事一直放在芦花荡的背景下进行描述,两者情景交融、寓意深远。【知识链接】

小说标题的作用

小说标题的作用主要有:

①作为情节线索贯串全文。标题若是文中出现的某一事物,该事物很可能是文章的线索,有意无意地贯串情节始终,甚至是推动故事情节发展的关键。 ②点明时间、地点,交代故事背景,渲染氛围。如果以时间、地点、环境为题,则标题可能是要向读者提示某方面的信息,而这个信息对读者理解文章有至关重要的作用。如孙犁的小说《荷花淀》,标题交代了故事发生的地点,让人物在芦苇洁白、荷花飘香的环境中活动,描绘出一幅诗情画意的风俗图,更能突出中华儿女为了保卫美好的祖国河山浴血奋斗的主题。 ③小说标题往往有比喻义、象征义、深层义、双关义等。小说的标题,有的十分含蓄,如果结合社会现实,深入思考之后,会发现它实际上还具有深层的含义,语义双关。

④反映小说的主要内容,寄托作者的思想情感,揭示文章中心主旨。标题是小说的眼睛,有的标题直接点出了事件的主要情节,反映了小说的主要内容;有的标题暗示了作者的写作目的,点出小说的主旨;有的标题具有反讽意义,体会文章主旨要结合社会现实来理解。第3课

*蜡 烛1.读一读,写一写

(1)正音辨形

鞠躬( ) 拂晓( ) 瓦砾( )

烧灼( ) 间歇( ) 屏障( )

匍fú( ) sǒnɡ( )立 地jiào( )

答案:jū fú lì zhuó jiàn pínɡ 匐 耸 窖......(2)据义填词

① :(姓名、事迹、精神等)永远流传,不磨灭。

② :名称或名声与实际相符合。

③ :精神非常疲劳,体力消耗已尽,形容极度疲乏。

答案:①永垂不朽 ②名副其实 ③精疲力竭2.读一读,做一做

(1)阅读课文,理清记叙的六要素并填在下面。

时间: __________________________________________

地点: __________________________________________

人物: __________________________________________ ?

起因: __________________________________________ ?

经过: __________________________________________ ?

结果: __________________________________________ ?答案:时间:第二次世界大战期间,1944年9月19日、20日。

地点:贝尔格莱德的萨伐河上的一座桥前的方场。

人物:老妇人玛利·育乞西、苏联红军战士契柯拉耶夫。

起因:五个红军战士决定要偷袭萨伐河上的一座桥,一位苏联红军战士牺牲在必经的一块方场上。

经过:南斯拉夫母亲不顾枪林弹雨,以惊人的毅力安葬了烈士。

结果:拿出自己唯一珍爱的结婚喜烛点在烈士的坟头,悼念烈士表达敬意。(2)课文中的老妇人是本文的主人公,你能概括一下她的形象吗?

答案:她是一位对侵略者满怀深仇大恨,渴望解放,渴望和平,对苏联红军满怀敬意的老妇人。

(3)文中10多处对“炮火”的描写,对表现人物有什么作用?

答案:为人物活动设置了一个典型环境,写出了德军的残忍疯狂,突显了老妇人的不顾生死、临危不惧。【知识链接】

环境包括自然环境和社会环境。其作用如下:

自然环境描写的作用:①推动情节的发展;②烘托人物感情,表现人物性格;③衬托主题;④渲染气氛;⑤交代故事发生的时间、地点。

社会环境描写的作用:①渲染气氛;②为情节做铺垫;③推动情节发展,突出小说主题。

分析环境描写的答题步骤:分清环境描写的类型(自然环境、社会环境),根据所掌握的环境描写的作用,结合文本内容,写出答案。(4)说说以“蜡烛”为题,有什么作用。

答案:“蜡烛”是本文的线索。蜡烛象征着红军烈士的生命之光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思,是南苏两国人民战斗情谊的象征。【知识博览】

1.文体知识

通讯,是反映新闻事件或典型人物的一种新闻报道形式,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。

通讯的种类有人物通讯和事件通讯,和消息一样,通讯要求及时、准确地报道生活中有意义的人和事,但报道的内容比消息更具体更系统。 2.图解课文作者名片

西蒙诺夫,苏联小说家、诗人、剧作

家。多以战争题材创作为主,代表作有剧

本《俄罗斯人》,小说《日日夜夜》。背景介绍

第二次世界大战期间,(前)苏联、南斯拉夫等国组成了反法西斯同盟。1944年9月,苏军进入南斯拉夫,帮助南斯拉夫人民打击法西斯侵略者。而作者当时以随军记者的身份经过东欧各国,直至柏林,写下了这篇赞美反法西斯同盟各国战斗友谊的战地通讯。第4课

*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信1.读一读,写一写

(1)正音辨形

晨曦( ) 惊骇( ) 瞥见( )

制裁( ) 箱箧( ) 珐琅( )

jié( )掠 liáo( )乱 zānɡ( )物

zhuì( )满 huǎnɡ( )若 绸duàn( )

答案:xī hài piē cái qiè fà 劫 缭 赃 缀 恍 缎......(2)据义填词

① :不能够用语言形容。

② :眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

③ :伟大的功绩。

答案:①不可名状 ②眼花缭乱 ③丰功伟绩2.读一读,做一做

(1)雨果用哪些词句称呼、评价圆明园?又是运用哪些词句来谴责英法联军的强盗行为的?表达了作者怎样的情感?思考以上问题,完成下表。答案:①世界奇迹、巨大的典范、言语无法形容的建筑、恍若月宫的建筑、令人眼花缭乱的洞府、令人惊骇而不知名的杰作、亚洲文明的剪影 ②运用反语进行讽刺 ③对东方艺术、亚洲文明的尊重,对中华民族的尊重和赞美,表现了雨果的博大胸怀和对全人类文化成果的热爱(2)就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

答案:站在全人类的立场上,立场鲜明,态度坚决。强烈谴责和辛辣讽刺了英法联军的罪恶行径。【知识博览】

1.作者名片

雨果,法国作家,法国浪漫主义文学的重要代表。贯串他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。代表作有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。 2.图解课文背景介绍

1860年10月,英法联军火烧了圆明园。时隔一年之后,巴特勒上尉想利用雨果显赫的声望为他远征中国的所谓“胜利”捧场,但雨果这位正直的作家借此机会以书信的形式愤怒谴责了英法联军的强盗行为,给巴特勒等人沉重一击,给予中国人民以深切的同情。第5课

*亲爱的爸爸妈妈1.读一读,写一写

(1)正音辨形

荒谬( ) 呵护( ) 悼念( )

憧憬( ) 赤裸( ) 纳粹( )

肃mù( ) jiàn( )忘 huǎnɡ( )惚

yì( )立 杀lù( ) liáo( )绕

答案:miù hē dào chōnɡ luǒ cuì 穆 健 恍 屹 戮 缭......(2)据义填词

① :极端错误;非常不合情理。

② :完全丧失了人的理性。形容凶恶残暴,没有人性,像野兽一样。

③ :指零碎的文字材料。

答案:①荒谬 ②灭绝人性 ③片纸只字【词义辨析】

荒谬、荒唐

【同】都是形容词,都是贬义词,都有“不合情理”的意思。

【异】“荒谬”一般用于言词所表示的思想认识等。“荒唐”

指错误到使人觉得奇怪的程度,可用于言行或思想。

【举例】他滔滔不绝地讲了一番荒谬的理论,人们都觉得他是

一个荒唐的人。2.读一读,做一做

(1)课文记述了纪念活动的四个片段,请你给每个片段加个小标题。

答案:纪念地见闻;看纪念演出;参加座谈会;参观纪念馆。

(2)“那就是我带走的沉重记忆。但这是个美丽的记忆”一句中的“沉重”和“美丽”如何理解?

答案:“沉重”指纳粹屠杀无辜者的凶残,“美丽”指塞尔维亚人民的英勇。(3)文章为什么着重再现孩子们被屠杀的历史?

答案:孩子们天真无邪,思想单纯,力量弱小,不可能做出对纳粹“不利”的事来,纳粹分子却把屠刀举向孩子,这让我们强烈地感受到屠杀的野蛮残酷,使我们对法西斯强盗的本质有更深刻的认识。

(4)结尾为什么引用“被残杀的人留下的片纸只字”?

答案:拾取人性中最为闪光的几个瞬间,控诉泯灭人性的战争。【知识博览】

1.背景介绍

1988年10月21日,作者在南斯拉夫克拉库耶伐次参加悼念活动。47年前,纳粹在这里,一天之间杀死了7 000多人,其中包括300个孩子。从1945年起,每年10月21日,成千上万的人从四面八方来此举行悼念活动。作者在当年纳粹大屠杀的地点,感受到历史的残酷与沉痛,感受到人民的悲哀和愿望,写下了这篇文章。 2.图解课文作者名片

聂华苓,笔名思远,美籍华裔作家。当

代著名女作家,文学翻译家。因创办国际作

家写作室,被称为“世界文学组织的建筑师”

“世界文学组织之母”。著有《一朵小白花》

《失去的金铃子》《千山外、水长流》等小

说,《梦谷集》《三十年后》等散文集。单元写作指导

第 一 单 元学习写消息

写消息,应写好消息的标题、导语和主体,坚持用事实说话,做到真实准确,不夸大事实,不虚构细节。为使标题准确、醒目、新颖,可以先写好导语和主体。导语部分要用简洁的文字扼要表述最主要或最新鲜的事实。主体部分要具体展开导语中交代的主要事实,做到层次清晰。如《人民解放军百万大军横渡长江》的导语是开头两句,从渡江作战兵力、战线、战况三个方面总领全文。主体部分分三个层次,分述中路军、西路军、东路军渡江作战情况。 请阅读下面的文字,根据要求作文,注意消息的结构。

现在,我们进入了信息高速发展的时期,我们随时会听到许多最新消息,请你写一则消息,来报道本校或社会上最新发生的事情。

要求:真实准确,迅速及时,简洁明快,用事实说话。【优秀作文】

“红领巾”的挑战①

本报讯 今年放暑假这天,巨鹿县育红小学实验班二年级35名学生中,已有25名学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸了。班主任满风趣地说:“这是红领巾的挑战。”②【专家点评】

①标题新颖,有吸引力,“挑战”激发读者的阅读兴趣。

②用简洁的语言,突出“学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸”的事实。 这个班小学生不用公家的纸,是从今年4月下旬开始

的。一天,辅导员杨绍秋老师在这个班上辅导课时,先把

“争做洁净的红领巾”8个字端端正正地写在黑板上,然后

对孩子们说:“谁书包里有公家的纸举手!” “唰”的一

声,全班35只小手一齐举了起来。“学生用公家的纸对不

对?”“不对!”“不对怎么办呢?”杨老师话音刚落,学

生都把书包里大小不一、长短不齐的公文纸、处方笺、发货

票、记工簿等掏在桌子上。杨老师说:“学生不占公家的便宜,才能保持红领巾的鲜艳夺目。”他让学生把纸装回书包,和同学们商量:“从今天起,咱们用本子让家长花钱买,都不再用公家的纸,好不好?”③③主体部分具体介绍报道的事实:巨鹿县育红小学实验班二年级学生赞成不使用公家的纸。 这个班的“红领巾”,大的10岁,小的8岁。孩子们用

他们想到的办法去做爸爸、妈妈的“工作”,拒绝使用公家

的纸张。10岁的张晓丽,把公家的纸还给家长,而且给爸

爸、妈妈讲了一个故事:一个小学生的爸爸在电影院工作,

从来不让孩子白看一次电影。这件事受到老师的夸奖。9岁

的王晓军向爸爸、妈妈“宣布”:“从今天开始,把吃冰糕

的钱省下来买作业本,不再使用公家的信纸。”班长胡晓娜

见同桌继续使用公家的纸写作业,便从自己的储蓄罐里拿出5角钱,给她买了一个数学作业本,使这位同学的家长很受感动。④④“红领巾”纷纷拒绝使用公家的纸张,事实确凿。 孩子们的举动,使爸爸、妈妈们受到教育。一位家长说,原来没想到让孩子用点公家的纸是个事儿,现在看来,这可不是一件小事,家长的一言一行都要考虑对孩子们的心灵会产生什么影响。⑤ ⑤简明地阐释了“红领巾”拒绝使用公家纸张的意义。 【总评】这则消息标题新颖、鲜明,概括了这则消息的主要内容。导语点明了学生拒绝使用爸爸、妈妈所在单位的公用纸的事实,引起读者的兴趣和注意。主体部分具体报道了“红领巾”纷纷拒绝使用公家的纸张的行动。结语简单明了,阐明意义。整则新闻内容具体,条理清晰。 技法一 合理安排结构

【问题习作】校园网3月26日电 经过两周时间的酝酿、讨论,初二(3)班于3月26日举行了班委会改选。选举前首先是民主提议候选人,共产生了8名候选人。依次做竞选演讲,然后全班50人进行无记名投票,最后根据选票多少确定5名班委会成员。全班同学对选举结果十分满意。

【诊断分析】缺少标题,结构不符合消息的写作模式,层次不够清晰。【修改提升】

班委会改选成功

——选举结果令人满意

校园网3月26日电 初二(3)班于3月26日举行了班委会改选,全班同学对选举结果十分满意。

初二(3)班经过两周时间的酝酿、讨论,终于决定于3月26日举行了班委会改选。选举前首先是民主提议候选人,共产生了8名候选人。选举过程是由8名候选人依次做竞选演讲,然后全班50人进行无记名投票,最后根据选票多少确定5名班委会成员。写法小结一 消息结构要齐全

消息的结构比较特殊。新闻正文内容前面要有标题,一般包括主标、引标、副标。正文一般包括导语、主体、背景和结语(后两部分有时暗含在主体中)四部分。技法二 突出事实,先主后次

【问题习作】 我校建起生物园

校园网2014年4月15日电 过去遇到刮风下雨,校园黄沙横飞,遍地淤泥,人们戏言道:下雨是“水泥地”,天晴是“扬(洋)灰场”。情况虽然谈不上严重,但着实叫人不便。

前日,我校在学生宿舍楼通向教学楼的道路两旁,筑起栏杆,建起了生物园。

现在,生物园的种子已经发出嫩芽,希望同学们能保护好。【诊断分析】中间的段落是消息的主要事实,应放在突出位置,可以作为导语。主体部分介绍不够详细。【修改提升】

服务教学 美化环境 防止水土流失

——我校建起生物园

校园网2014年4月15日电 前日,我校在学生宿舍楼通向

教学楼的道路两旁,筑起栏杆,建起了生物园。

过去遇到刮风下雨,校园黄沙横飞,遍地淤泥,人们戏言

道:下雨是“水泥地”,天晴是“扬(洋)灰场”。情况虽然谈

不上严重,但着实叫人不便。如今,学校因地制宜,在道路两

旁建起了生物园,不仅美化了环境,而且能使教师的生物课更形象更生动。生物课上多多少少会有些小实验,为了做个小实验,同学们要准备好多天,如今有了生物园,同学们就不用愁了。

现在,生物园的种子已经发出嫩芽,希望同学们能保护好它们。写法小结二 叙述事件运用“倒金字塔”结构

“倒金字塔”结构,也称“倒三角”结构,是消息写作中最常用的一种结构方式,是先重要后次要的顺序。它以事实的重要性程度或受众关心程度依次递减的次序,把最重要的写在前面,然后将各个事实按其重要性程度依次写下去。技法三 语言生动,印象深刻

【问题习作】“嫦娥”三号避开月岩和陨石,朝着陆点飞去。降落相机拍摄的月面图像越来越清晰,在阳光照射下,月岩在月面上形成了阴影。

【诊断分析】这段文字准确、简明,在此基础上,可追求具体、生动。【修改提升】

“嫦娥”三号像一个灵巧的舞者,精准地避开一块块月岩和陨石,继续朝着陆点飞去。降落相机拍摄的月面图像越来越清晰,在阳光照射下,奇形怪状的月岩在月面上形成了黝黑的阴影。写法小结三 生动形象凸显鲜明特征

新闻语言在准确具体、简洁明了、通俗易懂的基础上,可以追求生动形象。所谓生动形象,就是运用富有表现力的词语和适当的修辞手法,把人物、事件、情景,具体鲜明地凸现出来,吸引读者深刻领会新闻报道的内容,使读者如临其境,如触其物,如同把读者带到现场,看到画面,听到声音。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》