人教新课标(标准实验版)八年级上册语文第五单元复习课件

文档属性

| 名称 | 人教新课标(标准实验版)八年级上册语文第五单元复习课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-01-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件117张PPT。人教新课标八上语文单元期末复习导学课件

第五单元 5课时导学+1课时写作第五单元

第21课 桃花源记1.通假字

便要还家 (“ ”通“ ”, )

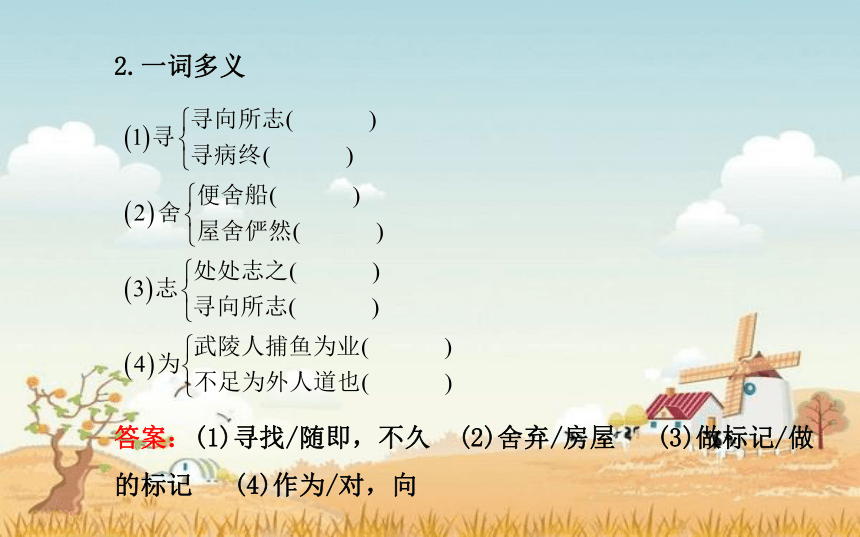

答案:要 邀 邀请2.一词多义

答案:(1)寻找/随即,不久 (2)舍弃/房屋 (3)做标记/做的标记 (4)作为/对,向3.古今异义

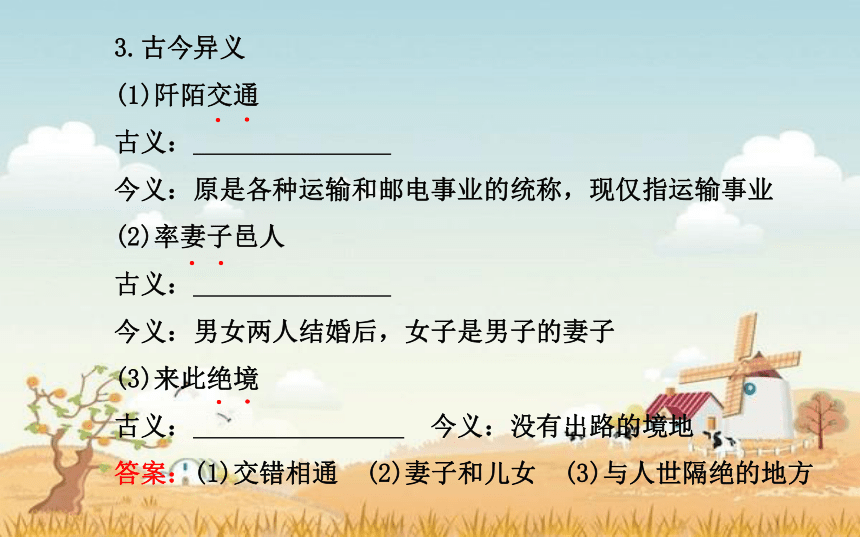

(1)阡陌交通

古义: ?

今义:原是各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输事业

(2)率妻子邑人

古义: ?

今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子

(3)来此绝境

古义: 今义:没有出路的境地

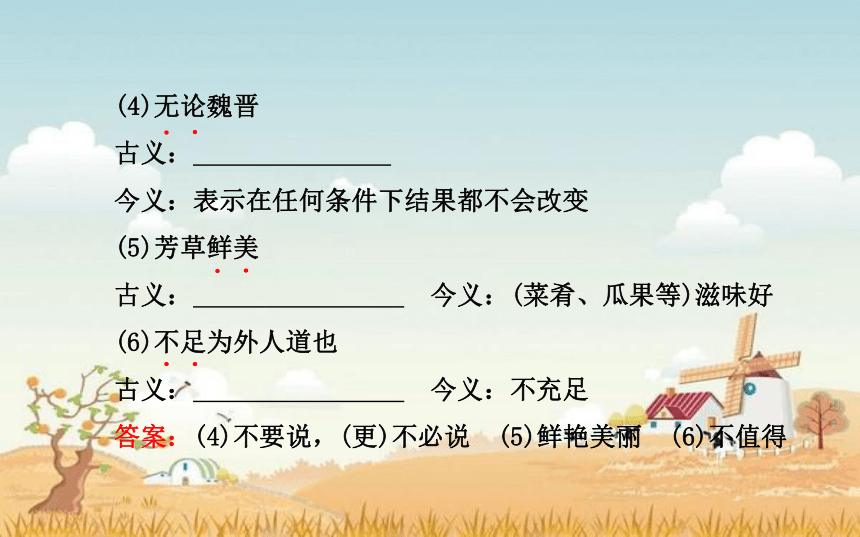

答案:(1)交错相通 (2)妻子和儿女 (3)与人世隔绝的地方(4)无论魏晋

古义: ?

今义:表示在任何条件下结果都不会改变

(5)芳草鲜美

古义: 今义:(菜肴、瓜果等)滋味好

(6)不足为外人道也

古义: 今义:不充足

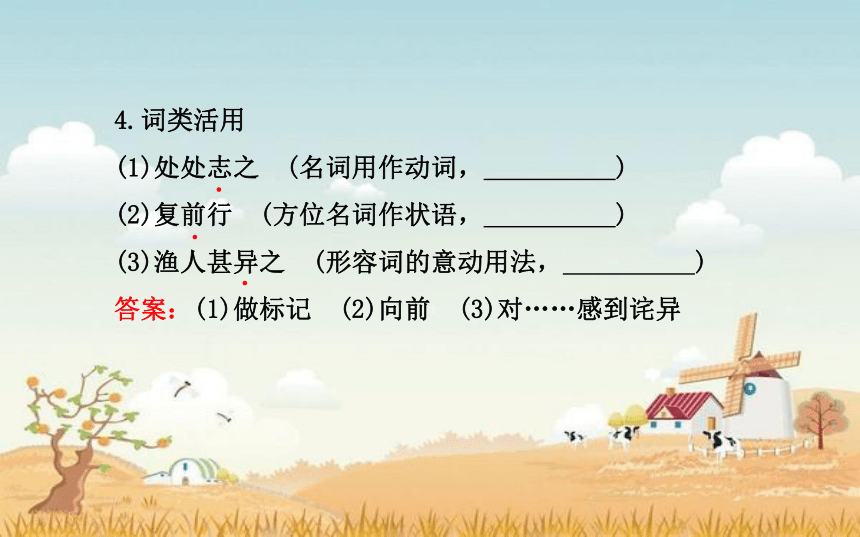

答案:(4)不要说,(更)不必说 (5)鲜艳美丽 (6)不值得4.词类活用

(1)处处志之 (名词用作动词, )

(2)复前行 (方位名词作状语, )

(3)渔人甚异之 (形容词的意动用法, )

答案:(1)做标记 (2)向前 (3)对……感到诧异...5.文言句式

(1)南阳刘子骥,高尚士也。(判断句,“……也”表判断)

译文:___________________________________________

(2)林尽水源。(省略句,“尽”后面省略了介词“于”)

译文: ___________________________________________

答案:(1)南阳人刘子骥,是个德行高尚的人。

(2)桃林在溪水发源的地方就到头了。6.名句默写

(1)其中往来种作, , 。黄发垂髫,并怡然自乐。

(2)自云先世避秦时乱, ,不复出焉, 。

答案:(1)男女衣着 悉如外人 (2)率妻子邑人来此绝境 遂与外人间隔7.走进文本

(1)请用简洁的文字补充下面对渔人行踪的概括。

发现桃花林→ →访问桃花源→ →

。

答案:进入桃花源 离开桃花源 复寻桃花源(2)文中说“此人一一为具言所闻,皆叹惋”。联系全文,说一说桃花源人为什么“叹惋”。

答案:庆幸自己有一个幸福的家园,也为世人饱受战争之苦而惋惜。

(3)离开桃花源时渔人“处处志之”,再来寻找时却“不复得路”,作者这样写的目的是什么?

答案:突出强调桃花源只是一个虚构的“理想的境界”。(4)“桃花源”是作者追求的理想社会,请你谈谈寄托了作者怎样的社会理想。

答案:寄托了作者对和平的向往,对幸福美好生活的追求,客观上反映了人民的意愿。(或:作者所描述的这一社会理想是对当时黑暗社会的批判,在客观上也反映了人民摆脱压迫、摆脱剥削的要求。)(只要答出要点“对和平的向往”“对幸福美好生活的追求”即可)【知识博览】

1.作者名片

陶渊明(约365—427),又名潜,字元

亮,自号五柳先生,谥号靖节先生,东晋

浔阳柴桑人。著名诗人、辞赋家、散文家,

开创了田园诗体,是我国文学史上第一位

田园诗人。代表作品有:《饮酒》《归园

田居》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》。 2.背景介绍

本文大约写于公元421年,当时政治黑暗,战乱频繁,生灵涂炭。当时陶渊明已归隐多年,对于战乱造成的苦难,有着真切的感受,但他深知无法改变现状,也不愿干预这种现状,只好借助诗文来抒写情怀,于是便创造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好社会,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下产生的。 3.图解课文作品解读

《陶渊明集》共收录诗文辞赋等作品,以诗歌为主,从诗歌内容上看主要分为以下两个方面:第一个方面主要是描写田园生活篇,这也是陶渊明最为后人称道的诗篇。第二个方面主要是陶渊明通过咏史抒发自己感情的诗篇。除诗歌外,《陶渊明集》的散文辞赋也有佳作,如《桃花源记》《归去来兮辞》等。第22课

短文两篇《陋室铭》

1.古今异义

(1)惟吾德馨

古义: 今义:散布得远的香气

(2)无丝竹之乱耳

古义: ? 今义:丝绸和竹子

(3)谈笑有鸿儒

古义: ? 今义:鸿雁

答案:(1)香气,这里指品德高尚 (2)琴瑟、箫管等乐器。这里指奏乐的声音 (3)大....2.词类活用

(1)无案牍之劳形 (动词的使动用法, )

(2)无丝竹之乱耳 (形容词的使动用法, )

答案:(1)使……劳累 (2)使……乱,扰乱..3.文言句式

何陋之有?(倒装句,应为“有何陋”)

译文:____________________________________________

答案:有什么简陋的呢?4.名句默写

(1)山不在高, 。水不在深, 。

(2) ,草色入帘青。 ,往来无白丁。

答案:(1)有仙则名 有龙则灵 (2)苔痕上阶绿 谈笑有鸿儒5.走进文本

(1)文章是从哪些方面描写陋室不陋的?试找出相关语句。

答案:陋室的环境、交往的人物、主人的日常生活。相关语句:苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(2)课文描写陋室环境和居室主人的生活情景,表现了作者怎样的节操和情趣?

答案:高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

(3)文章写“诸葛庐”“子云亭”有什么作用?

答案:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作比,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚。【知识博览】

1.作者名片

刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐朝文学家,思想家,著名诗人,有“诗豪”之称。毕生从政,曾官至监察御史。他一生创作了不少脍炙人口的诗词散文,受到同时代大诗人白居易的推崇。有《刘梦得文集》四十卷。 2.图解课文文体知识

“铭”是古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。这种文体,形式短小,文字简洁,句式工整而且押韵。《爱莲说》

1.古今异义

(1)亭亭净植

古义: 今义:栽种

(2)宜乎众矣

古义: 今义:合适

(3)陶后鲜有闻

古义: 今义:新鲜

答案:(1)立 (2)应当 (3)少...2.词类活用

(1)不蔓不枝 (名词用作动词, ; )

(2)香远益清 (形容词用作动词, )

答案:(1)生枝蔓 长枝节 (2)远播...3.文言句式

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。(判断句,以上三句均用“者也”表示判断)

译文:_____________________________________________

___________________________________________________

答案:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵人;莲花,是花中的君子。4.名句默写

(1)晋陶渊明独爱菊。自李唐来, 。

(2)予独爱莲之 , 。

答案:(1)世人盛爱牡丹 (2)出淤泥而不染 濯清涟而不妖5.走进文本

(1)作者是从哪几方面写莲的?赋予了莲什么品格?完成下表。答案:(2)作者写莲的同时,为什么还写菊与牡丹?

答案:作者用菊花的傲然凌霜正面衬托莲的洁身自好,用牡丹的绚丽浓艳从反面来衬托莲的质朴、自然。通过不同角度的衬托,从而突出莲花的高洁,烘托了文章的主题。(3)作者托物言志,借莲寄托了怎样的思想感情?

答案:课文对莲花的描写和歌颂紧扣与君子气质相似之处着墨,借莲的美好形象,喻君子表里如一、行为端正、不阿谀谄媚的品德,表达作者不慕名利、洁身自好的人生观,以及对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的慨叹和鄙弃。【知识博览】

1.作者名片

周敦颐(1017-1073),字茂叔,号濂溪,谥号元公,道州营道(现在湖南道县)人。北宋哲学家,世称濂溪先生。是学术界公认的理学派开山鼻祖。著作有《太极图说》《通书》《周元公集》等。 2.图解课文文体知识

“说”,是古代的一种文体,通常借某一事物,可以记叙事情,可以说明事物,也可以议论,相当于现代的杂文,但都是阐述作者对各种问题的见解,大多是就一事一物或一种现象抒发作者感想。背景介绍

这篇文章是周敦颐在南康郡任职时写的。周敦颐为人清廉正直,襟怀淡泊,平生酷爱莲花。来南康后,他曾在军衙东侧开挖了一口池塘,全部种植莲花。每当公余饭后,他或独身一人,或邀三五幕僚好友,于池畔赏花品茗,并写下了脍炙人口的散文《爱莲说》。第23课

*核 舟 记1.通假字

(1)诎右臂支船 (“ ”同“ ”, )

(2)左手倚一衡木 (“ ”同“ ”)

(3)舟首尾长约八分有奇

(“ ”同“ ”, )

(4)虞山王毅叔远甫刻

(“ ”通“ ”, )

答案:(1)诎 屈 弯曲 (2)衡 横 (3)有 又 用来连接整数和零数 (4)甫 父 男子美称,多附于字之后2.一词多义

答案:(1)奇妙的/零数 (2)做。文中指雕刻/是 (3)大约/可以3.古今异义

(1)其两膝相比者

古义: 今义:比较;较量

(2)高可二黍许

古义: ? 今义:表示同意

(3)盖简桃核修狭者为之

古义: ? 今义:简单(跟“繁”相对)

(4)矫首昂视

古义: ? 今义:矫正

答案:(1)靠近 (2)大约 (3)挑选 (4)举....4.词类活用

(1)中轩敞者为舱,箬篷覆之 (名词作状语, )

(2)石青糁之 (名词作状语, )

(3)中峨冠而多髯者为东坡 (名词用作动词, )

答案:(1)用箬竹叶做的船篷 (2)用石青 (3)戴着高高的帽子5.文言句式

(1)卧右膝,诎右臂支船。(省略句,句首省略主语“佛印”)

译文:_____________________________________________

(2)又用篆章一。(定语后置句,正常语序:又用一篆章)

译文:_____________________________________________

答案:(1)(佛印)平放着右膝,弯着右臂支撑在船上。

(2)又刻了一个篆字图章。【知识博览】

1.作者名片

魏学洢(约1596-约1625),字子敬。明末嘉

善(现在浙江嘉兴)人,著名散文家。作者一生

没做过官,好学善文,著有《茅檐集》,但

《核舟记》不在此集子里,而是选自清代张潮

编辑的《虞初新志》。 2.背景介绍

宋神宗元丰二年(1079),苏轼在湖州任上被人诬陷,被捕入狱半年,次年贬为黄州(现在湖北黄冈)团练副使。苏轼到任后,心情郁闷,曾多次到黄州城外的赤鼻矶游览,写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇 赤壁怀古》等千古名作,以此来寄托他谪居时的思想感情。从课文可以看出,雕刻家就取材于这件事。 3.图解课文文体知识

“记”是古代散文的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。第24课

*大道之行也1.通假字

(1)选贤与能 (“ ”通“ ”, )

(2)矜、寡、孤、独、废疾者

(“ ”通“ ”, )

答案:(1)与 举 选拔 (2)矜 鳏 老而无妻的人2.一词多义答案:(1)因此/所以 (2)是/为了3.古今异义

(1)女有归

古义: 今义:返回

(2)大道之行也

古义: 今义:宽阔的道路

答案:(1)女子出嫁 (2)古代指政治上的最高理想 ...(3)盗窃乱贼而不作

古义: 今义:偷东西的人

(4)是谓大同

古义: ?

今义:对;正确(跟“非”相对)

答案:(3)害人 (4)这..4.词类活用

(1)不独子其子 (名词的意动用法, )

(2)故人不独亲其亲 (名词的意动用法, )

(3)选贤与能 (形容词作名词, )

(4)盗窃乱贼而不作 (动词用作名词, )

答案:(1)以……为子 (2)以……为亲 (3)品德高尚的人 (4)盗窃的事情.....5.文言句式

(1)大道之行也,天下为公。(判断句,“也”表判断)

译文:? ?

(2)力恶其不出于身也,不必为己。(宾语前置句,“力恶”宾语前置)

译文:? ?

答案:(1)在大道施行的时候,天下是人们所共有的。

(2)人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。6.走进文本

(1)“大同”社会的根本特征是什么?

答案:天下为公,选贤与能,讲信修睦。

(2)“大同”社会的基本特征是什么?

答案:①人人都能得到全社会的关爱。②人人都能安居乐业。③货尽其用,人尽其力。(3)课文中所提到的“大道”和“大同”有什么区别?

答案:“大道”,古代指政治上的最高理想,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。“大同”,可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。【知识博览】

1.作者名片

戴圣,西汉官员、学者。生卒年不详,字

次君,世称小戴。与叔父戴德同学《礼》于后

苍,宣帝时以博士参与石渠阁论议,任九江太

守,今本《礼记》,即《小戴礼记》传为圣编。

本文选自《礼记·礼运》。 2.文化长廊

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成,共49篇。 3.图解课文作品解读

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成。全书包括《曲礼》《檀弓》《中庸》《大学》等四十九篇,除有关我国古代社会情况和各种礼节制度的记述外,还包括了孔子及其门人言行的一些小故事。第25课

杜甫诗三首《望 岳》

1.诗中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

答案:依次为远望泰山、近望泰山、细望泰山、极望泰山。2.这首诗描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

答案:这首诗主要描写了泰山地域之广阔(齐鲁青未了),景色之秀美(造化钟神秀),山势之高峻(阴阳割昏晓;会当凌绝顶,一览众山小)。3.有人评价此诗“‘割’字奇”,品析“割”字,指出奇在何处。

答案:“阴阳”分指山的南、北两面,山南向阳,天色明亮;山北背阴,天色晦暗。那阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,同一时刻却是两个世界,“割”字突出了泰山遮天蔽日的高大形象。4.这首诗最后一联写出泰山什么样的特点?表达了诗人的什么感情?

答案:写出泰山雄伟高峻的特点。表现诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。想一想,议一议

“会当凌绝顶,一览众山小。”这是化用了孔子的名言“登泰山而小天下”,但用在这里却有深刻的含义。说说你的理解。

答案:它不只是诗人要攀登泰山极顶的意思,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。【知识博览】

1.作者名片

杜甫,字子美,自号少陵野老,世称

“杜工部”“杜少陵”等。我国唐代伟大

的现实主义诗人。由于他的诗真实地反映

了所处的时代,后世称其为“诗史”;又

由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。有

《杜工部集》存世,其代表作品有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)、《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》《登高》等。 2.名句赏析

会当凌绝顶,一览众山小。

写诗人由仰望泰山而产生的登临“绝顶”的愿望。诗人通过想象的情景来衬托渲染眼前的情景。“凌”字表现登临泰山顶峰的决心和豪迈气概。“一览众山小”则写出了他想象中登上绝顶俯瞰群山的感受,极富诗意,劲拔有力。从这两句可以看出诗人不怕困难、勇攀顶峰、俯视一切的雄心壮志。【诗歌赏析】

首句设问,极言诗人初见泰山时兴奋不已,竟不知如何描绘,令人顿生悬念。次句作答,总写泰山地域广阔,以上两句远望。

第三句虚写,表面写造物主独钟泰山,赋以神秀之气,而实际上抒发了诗人内心感受,对泰山赏慕有加。第四句实写,极尽夸张之能事,写泰山山势之高峻。以上两句近望。 五、六句亦景亦情,情由景生。诗人的胸怀随泰山之云雾缭绕而激荡,眼界因极目仰望而为之开阔。以上两句细望。

七、八句化用孔子“登泰山而小天下”之句,用在这里有深刻的含意:它不只是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。 3.译文参考

泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南和山北的天色被分割为一明一暗两部分。山中的浮云一层层地生发出来,心胸因此得到洗涤,薄暮时分,归巢的山鸟正远远地从高空掠过,只有睁大眼睛才能看得清楚。一定要登上泰山最高峰,俯首一览,众山匍匐在山脚下,是那么渺小。写作背景

《望岳》写于唐玄宗开元二十三年(735),杜甫赴洛阳应试落第,于是漫游齐、赵(今山东、河北)一带,这诗是游泰山时所作。泰山为东岳,是五岳(西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山)之首。近岳而望,并未登山,所以题为“望岳”。《春 望》

1.结合全诗,说说《春望》中的“望”字包含哪些含义。

答案:①诗人眼中所见:山河破碎,春天的凄凉景象。②诗人心中的期盼:亲人团聚,国家安定。2.首联中“破”“深”字炼得极好,试分析其表达作用。

答案:“破”字写出触目惊心之景色。“深”字写出令人满目凄然之景。

3.请对本诗尾联刻画的诗人形象进行简要赏析。

答案:描画出了诗人苍老的形象,展示出了诗人悲凉的心情。4.请概括这首诗的主旨。

答案:本诗通过描写“安史之乱”中长安的荒凉景象,抒发了诗人忧国思家的感情,反映了诗人渴望安宁、向往幸福的愿望。想一想,议一议

请展开想象,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪。”所展示的画面,并揭示诗句的含意。

答案:面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。含意:这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。【知识博览】

1.写作背景

唐肃宗至德元年六月,安史叛军攻下唐都长安。之后,杜甫听到唐肃宗在灵武即位的消息,便把家小安顿在鄜州的羌村,去投奔肃宗。途中为叛军俘获,带到长安。因他官卑职微,未被囚禁。《春望》写于次年三月。 2.名句赏析

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

一种说法是那娇艳的花也因感时伤别而泪水纵横,那无忧的鸟也一改往日动听的歌喉而发出让人惊心的啼叫。另一种说法是诗人伫立在娇艳的花旁,听着掠空而过的鸟儿婉转的啼叫,心里嗔怪它们的无情而流下了伤时恨别的泪水。这两种说法虽然有别,其精神却能相通,一则移情于物,一则触景生情,正见好诗含蕴之丰富。【诗歌赏析】

首联写了国都、山河、城、草木四种形象。国破,山河依旧,城春,草木深。这是沦陷中长安城的破败景象:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍,使人满目凄然。 颔联写了花和鸟两个形象。一种看法是那娇艳的花也因感时伤别而泪水纵横,那无忧的鸟也一改往日动听的歌喉而发出让人惊心的啼叫。另一种看法是诗人伫立在娇艳的花旁,听着空中飞过的鸟儿婉转的啼叫,心里嗔怪它们的无情而流下了伤时恨别的泪水。

颈联、尾联写烽火连天,兵荒马乱。“家书”承载着亲人的牵挂和眷念。诗人盼望得到一封家书,然而总是失望,我们仿佛看到诗人满头白发如冰雪,因焦虑忧愁而频频搔首。 3.译文参考

国都已被攻破,只有山河依旧存在,春天的长安城满目凄凉,到处草木丛生。繁花也伤感国事,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反增离恨。三个月战火连续不断,长久不息,家书珍贵,一信难得,足抵得上万两黄金。愁白了的头发越搔越稀少,少得简直连簪子都插不上了。《石壕吏》

1.诗歌写了一个什么故事?用诗中的词语简述老妇人一家的遭遇。

答案:差吏深夜捉丁不得,拉老妇人充数的故事。 三男戍,二男死;孙方乳,媳无裙;翁逾墙,妇夜往。2.为什么差吏抓人要利用夜间呢?

答案:表现了长久以来人民一直深受抓丁之苦,昼夜不安,即使到了深夜,也是寝不安席。“夜捉人”足见差吏的手段狠毒。

3.这首诗表达了诗人怎样的感情?

答案:表达了诗人对人民的同情。想一想,议一议

《石壕吏》中的老妇“请从吏夜归”的“请”是否意味着老妇是自愿的?

答案:从差吏开始的“吏呼一何怒”的明写、从老妇的“苦诉”中对差吏凶横残暴的暗写、从老妇家的实况、从唐军溃败急需补充兵源的历史背景来看,这绝非老妇自愿。如果我们一定要这样说,那也只能说成是“制愿”——被制而愿,或“治愿”——被治而愿。【知识博览】

1.写作背景

公元758年,为平息“安史之乱”,郭子仪等率兵围攻邺郡失败,郭子仪等退守河阳,并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实,写了组诗“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别” (《新婚别》《垂老别》《无家别》)。 2.名句赏析

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

这两句,极其概括、极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差吏如狼似虎,叫嚣隳突的蛮横气势,并为老妇以下的诉说制造出悲愤的气氛。【诗歌赏析】

《石壕吏》是一首叙事诗,它最显著的艺术特色是寓褒贬

于叙事之中,用一百余字,叙述了一个完整的故事,句句叙

事,无抒情语,也无议论的话,但却通过叙事来抒情,表达心

中义愤。

其次,诗写得很精练概括,前后照应,意见言表。诗的开

头部分和结尾部分都写得很简练,重点放在中间部分,其中心

是老妇的申诉,写得具体详细,如开头只用一句写投宿,立刻

转入“有吏夜捉人”的主题。写投宿,只说“暮投石壕村”,没有写当时的情景,而后随着情节的发展,很自然地知道是宿在老妇老翁家。又如只写“老翁逾墙走”,没写他何时归来;只写“请从吏夜归”,未写她是否被带走。但读到那句照应开头,结束全篇的“独与老翁别”一句,就完全领悟到:当“夜久语声绝”之后,老妇就被带走了,老翁也恐怕是在差吏走了之后才回到家的。诗中老妇的形象,主要是通过她的诉苦来完成的,刻画得栩栩如生。其他人如投宿者、差吏、老翁、儿媳等人物形象,虽着墨不多,但都很鲜明,给人留下了深刻的印象。 3.译文参考

傍晚时分投宿于石壕村,碰到有差吏夜里来抓人。老头子翻过墙头逃走了,老妇人赶忙出门来应付。

差吏吼叫得多么凶!老妇人啼哭得多么苦! 我听见老妇人上前去对差吏说:我的三个儿子都在防守邺城。一个儿子捎信回来说,(另外)两个儿子最近(都)战死于(前方)。活着的苟且地活着,死去的永远不能回来了!(我)家里再也没有别的(男)人了,只有个正在吃奶的孙子。(因为)有孙子在,他的母亲还没有离去,进进出出都没有一件完整的衣服。老妇我虽然年老力衰,请让我今晚跟你一起回营去,赶快到河阳去服役,还能够(为军队)准备早饭。

夜深了,说话的声音消失了,好像听到隐隐约约的哭声。第二天天亮,(我)登程赶路的时候,只能和那老头儿一人道别了。单元写作指导

第 五 单 元学会说点儿道理

写文章说道理,也就是表达作者的看法。如何学会说点儿道理呢?可以在描写和叙述之后,自然而然地说出道理;可以随文夹叙夹议,分层说点儿道理;也可以通过写景状物阐发深刻的事理。如《陋室铭》,作者明写陋室,实际上是写自己和与自己同样的读书人,表达一种闲雅自适、清高自得的情怀。 请阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中有一些事情,是不是常常让你从中获得感悟、启发?比如,一次成功的或失败的考试,一次故地重游,偶遇一个经久难忘的人……试记叙一件印象深刻的事,穿插一些议论。题目自拟,600字左右。【优秀作文】

那只哀伤的骆驼

从来没有想过,在四季如春、气候温润的昆明,我会碰见一只骆驼,一只眼神哀伤的骆驼。①【专家点评】

①开篇点题,设置悬念,在昆明怎么会遇见骆驼呢? 今年暑假,我与家人一起去昆明旅游。我们去了“金殿”,一个位于昆明原始森林最多的山上的景点,据说当年吴三桂为爱妾陈圆圆修建的“铜房子”屹立至今。 我们沿着石级登山,就在快要

到半山腰的景点时,我听见了一阵

恐怖的嘶鸣,比象鸣马嘶更加奇

异。我当时就吓坏了,那声音简直

就像电脑游戏里怪兽的吼叫。②我

半是胆怯半是好奇地张望,几十级

台阶后的平地上,就在路旁,一个

庞然大物瘫软在地!“是只骆驼

吧?”母亲轻声地说。我飞快地跑②骆驼恐怖的嘶鸣为下文写其悲惨的命运做铺垫。了上去,简直不敢相信自己的眼

睛,真的,真的是一只骆驼!我目

不转睛地注视着它,它并没有倒

下,我看见它的急剧下降是因为它

由战栗变为跪下的姿态。或许这只

是它的一种休息方式吧!只见它的

后腿被一根粗铁链子系在树上,而

它出现在这里的意义,不过是为主

人赚几张与顾客合影拍照的钱。③③主人只是为了赚钱,而不顾骆驼的感受,表明了作者对骆驼的同情。 那是怎样的一匹骆驼啊!粟色的皮

毛,魁梧的身躯,却又因为失去生命活力

的光彩而显得衰老不堪。定睛细看,你永

远不会忘记那触目惊心的画面:它那跪着

的左腿,就在膝盖骨那儿,露出了惊心动

魄的森然白骨!尚有皮毛包裹的右腿的膝

盖部更加映衬左腿处的伤残。灰白色的很

粗的骨头,周围是一圈绽开的破碎的皮

毛。我一阵阵心寒,不忍注视这般恐怖的

创伤又忍不住将视线停留不愿挪开。④终④运用细节描写,作者写骆驼的伤口很有视觉上的冲击力,森然白骨,令人心寒。于将视线顺着骆驼的膝盖往上移,我

看见了它的眼睛。瞳孔很大,有浓厚

的黑色,眼神黯淡飘忽不定。我怔怔

地望着这哀伤的眼神,你是想对我说

点什么吗?你想获得自由?你想安度

晚年?你想重返沙漠?……⑤它静静

地注视着我,只是眼神依然黯淡。扫

视四周,它的主人正在打牌。主人对

它丝毫不闻不问;从它面前走过的游⑤作者对骆驼非常同情,“获得自由”“安度晚年”“重返沙漠”,这都应是骆驼的愿望。客络绎不绝,却无人愿意多看它一眼。几个叫嚷着“骆驼,有骆驼”的小孩也被大人拽走,两边众多的小摊贩只是一个劲儿地招徕游客……人们或是在忙于打牌,忙于拍照,或是忙于赶路观景,难道除了我之外竟再也没有人愿为这只可怜的骆驼驻足吗? 我以为,骆驼只是属于沙漠的,从漫天黄沙中缓缓走来,带着优雅的驼铃和气定神闲的神气。而不是现在这样,也不应该是现在这样的!⑥

从“金殿”归来,我没记住豪华的“铜房子”,只记得那只骆驼,那只不应该属于那儿的骆驼。 ⑥发表议论,骆驼属于沙漠,呼吁人们善待动物。 【总评】作者在平静的叙述和细致的描写中饱含着个人的情感态度和鲜明立场。特别是细节描写,使文章充实而又细致深入,增强了文章的表现力。如文中骆驼的眼神、众人的反应,都表现出作者对骆驼的同情,对人们的不满。 技法一 描写中穿插议论

【问题习作】仙人掌,有水、无水,天热、天冷它都不在乎。它翠绿的身体长着一块块长满硬刺的掌状茎,它不断向上生长,像叠罗汉似的。它生长在什么地方都以这个姿势矫健地挺立着。这看起来很平凡的植物,谁料得到,它会开出美丽的小花,就像武士头盔上的彩缨。在炎热久旱的夏天里,其他植物都已经垂下了头,而仙人掌像勇士一样抬着头,眺望那蓝蓝的天空;在寒风刺骨的冬天里,别的盆栽早已被主人捧回室内,可是仙人掌还顶着风霜,不惧周围的环境。【诊断分析】这段描写虽然很细致,但缺少对仙人掌精神的赞美。可以适当穿插议论,卒章显志。【修改提升】

仙人掌,它百折不挠的性格十分让人吃惊,有水、无水,天热、天冷它都不在乎。它翠绿的身体长着一块块长满硬刺的掌状茎,它不断向上生长,像叠罗汉似的。它生长在什么地方都以这个姿势矫健地挺立着。它的顽强生命力谁可比得上呢?这看起来很平凡的植物,谁料得到,它会开出美丽的小花,就像武士头盔上的彩缨。在炎热久旱的夏天里,其他植物都已经垂下了头,而仙人掌像勇士一样抬着头,眺望那蓝蓝的天空;在寒风刺骨的冬天里,别的盆栽早已被主人捧回室内,可是仙人掌还顶着风霜,不惧周围的环境。人也要有这种不屈不挠的精神,不论顺境还是逆境,都要以坚强的意志生活、工作。写法小结一 恰当议论,锦上添花

议论,就是直接说理,对人物或客观事物进行分析和评论,对问题发表见解、主张,用以说服他人。它是作者对人物、事物深刻认识的真知灼见,是真情实感的自然流露。记叙中恰当地穿插议论往往会使文章锦上添花,起到画龙点睛的作用,或者深化主题,使文章的感情升华,尤其是文章末尾的议论。技法二 夹叙夹议,阐明道理

【问题习作】曾经听说过这样一个故事。狮子有一次帮助老鼠摆脱了困境。老鼠对狮子说:“我会报答你的。”可狮子认为老鼠太弱小,也就没有把它的话放在心上。然而不久狮子落入了猎人的罗网,这时老鼠帮它咬破了罗网,使狮子绝境逢生。【诊断分析】这个语段只是叙述了狮子帮助老鼠摆脱了困境而得到老鼠的报答的故事,但没有生发议论,没有说出点道理。可以夹叙夹议,由这个故事联想到生活中类似的人和事,如管鲍之交等,从而说明选择善良对人生的重大作用的道理。【修改提升】

曾经听说过这样一个故事。狮子有一次帮助老鼠摆脱了困

境。老鼠对狮子说:“我会报答你的。”可狮子认为老鼠太弱

小,也就没有把它的话放在心上。然而不久狮子落入了猎人的

罗网,这时老鼠帮它咬破了罗网,使狮子绝境逢生。可见正是

狮子当初选择了善良,才使它获得了第二次生命。其实,在现

实生活中也有许多类似的事情发生:如果管仲没有选择和鲍叔

牙和善相处,就不会在战败后免于斩死。如果张良没有选择在

桥上恭敬地帮助那位老人穿好鞋子,就不会获得兵法书而帮助刘邦成就大事。如果那位登山者没有选择帮助那个冻僵的人,就不会使自己身心暖和从而走出困境。这一切的一切无不说明了选择善良对人生的巨大作用。写法小结二 夹叙夹议讲道理

一面叙述某一件事,一面又对这件事进行分析、评论。这种方法的好处是:笔法灵活多变,生动活泼,还可以起到总起、提示、过渡和总结等作用。这种方法能够具体地记叙事件,充分地抒发感情,而且能直接揭示所写对象的意义。采用夹叙夹议的方法写作要注意叙事的连贯性,议论插入要自然。

第五单元 5课时导学+1课时写作第五单元

第21课 桃花源记1.通假字

便要还家 (“ ”通“ ”, )

答案:要 邀 邀请2.一词多义

答案:(1)寻找/随即,不久 (2)舍弃/房屋 (3)做标记/做的标记 (4)作为/对,向3.古今异义

(1)阡陌交通

古义: ?

今义:原是各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输事业

(2)率妻子邑人

古义: ?

今义:男女两人结婚后,女子是男子的妻子

(3)来此绝境

古义: 今义:没有出路的境地

答案:(1)交错相通 (2)妻子和儿女 (3)与人世隔绝的地方(4)无论魏晋

古义: ?

今义:表示在任何条件下结果都不会改变

(5)芳草鲜美

古义: 今义:(菜肴、瓜果等)滋味好

(6)不足为外人道也

古义: 今义:不充足

答案:(4)不要说,(更)不必说 (5)鲜艳美丽 (6)不值得4.词类活用

(1)处处志之 (名词用作动词, )

(2)复前行 (方位名词作状语, )

(3)渔人甚异之 (形容词的意动用法, )

答案:(1)做标记 (2)向前 (3)对……感到诧异...5.文言句式

(1)南阳刘子骥,高尚士也。(判断句,“……也”表判断)

译文:___________________________________________

(2)林尽水源。(省略句,“尽”后面省略了介词“于”)

译文: ___________________________________________

答案:(1)南阳人刘子骥,是个德行高尚的人。

(2)桃林在溪水发源的地方就到头了。6.名句默写

(1)其中往来种作, , 。黄发垂髫,并怡然自乐。

(2)自云先世避秦时乱, ,不复出焉, 。

答案:(1)男女衣着 悉如外人 (2)率妻子邑人来此绝境 遂与外人间隔7.走进文本

(1)请用简洁的文字补充下面对渔人行踪的概括。

发现桃花林→ →访问桃花源→ →

。

答案:进入桃花源 离开桃花源 复寻桃花源(2)文中说“此人一一为具言所闻,皆叹惋”。联系全文,说一说桃花源人为什么“叹惋”。

答案:庆幸自己有一个幸福的家园,也为世人饱受战争之苦而惋惜。

(3)离开桃花源时渔人“处处志之”,再来寻找时却“不复得路”,作者这样写的目的是什么?

答案:突出强调桃花源只是一个虚构的“理想的境界”。(4)“桃花源”是作者追求的理想社会,请你谈谈寄托了作者怎样的社会理想。

答案:寄托了作者对和平的向往,对幸福美好生活的追求,客观上反映了人民的意愿。(或:作者所描述的这一社会理想是对当时黑暗社会的批判,在客观上也反映了人民摆脱压迫、摆脱剥削的要求。)(只要答出要点“对和平的向往”“对幸福美好生活的追求”即可)【知识博览】

1.作者名片

陶渊明(约365—427),又名潜,字元

亮,自号五柳先生,谥号靖节先生,东晋

浔阳柴桑人。著名诗人、辞赋家、散文家,

开创了田园诗体,是我国文学史上第一位

田园诗人。代表作品有:《饮酒》《归园

田居》《五柳先生传》《归去来兮辞》《桃花源诗》。 2.背景介绍

本文大约写于公元421年,当时政治黑暗,战乱频繁,生灵涂炭。当时陶渊明已归隐多年,对于战乱造成的苦难,有着真切的感受,但他深知无法改变现状,也不愿干预这种现状,只好借助诗文来抒写情怀,于是便创造了一个与污浊黑暗社会相对立的美好社会,以寄托自己的政治理想与美好情趣。《桃花源记》就是在这样的背景下产生的。 3.图解课文作品解读

《陶渊明集》共收录诗文辞赋等作品,以诗歌为主,从诗歌内容上看主要分为以下两个方面:第一个方面主要是描写田园生活篇,这也是陶渊明最为后人称道的诗篇。第二个方面主要是陶渊明通过咏史抒发自己感情的诗篇。除诗歌外,《陶渊明集》的散文辞赋也有佳作,如《桃花源记》《归去来兮辞》等。第22课

短文两篇《陋室铭》

1.古今异义

(1)惟吾德馨

古义: 今义:散布得远的香气

(2)无丝竹之乱耳

古义: ? 今义:丝绸和竹子

(3)谈笑有鸿儒

古义: ? 今义:鸿雁

答案:(1)香气,这里指品德高尚 (2)琴瑟、箫管等乐器。这里指奏乐的声音 (3)大....2.词类活用

(1)无案牍之劳形 (动词的使动用法, )

(2)无丝竹之乱耳 (形容词的使动用法, )

答案:(1)使……劳累 (2)使……乱,扰乱..3.文言句式

何陋之有?(倒装句,应为“有何陋”)

译文:____________________________________________

答案:有什么简陋的呢?4.名句默写

(1)山不在高, 。水不在深, 。

(2) ,草色入帘青。 ,往来无白丁。

答案:(1)有仙则名 有龙则灵 (2)苔痕上阶绿 谈笑有鸿儒5.走进文本

(1)文章是从哪些方面描写陋室不陋的?试找出相关语句。

答案:陋室的环境、交往的人物、主人的日常生活。相关语句:苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(2)课文描写陋室环境和居室主人的生活情景,表现了作者怎样的节操和情趣?

答案:高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

(3)文章写“诸葛庐”“子云亭”有什么作用?

答案:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作比,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚。【知识博览】

1.作者名片

刘禹锡(772-842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐朝文学家,思想家,著名诗人,有“诗豪”之称。毕生从政,曾官至监察御史。他一生创作了不少脍炙人口的诗词散文,受到同时代大诗人白居易的推崇。有《刘梦得文集》四十卷。 2.图解课文文体知识

“铭”是古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。这种文体,形式短小,文字简洁,句式工整而且押韵。《爱莲说》

1.古今异义

(1)亭亭净植

古义: 今义:栽种

(2)宜乎众矣

古义: 今义:合适

(3)陶后鲜有闻

古义: 今义:新鲜

答案:(1)立 (2)应当 (3)少...2.词类活用

(1)不蔓不枝 (名词用作动词, ; )

(2)香远益清 (形容词用作动词, )

答案:(1)生枝蔓 长枝节 (2)远播...3.文言句式

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。(判断句,以上三句均用“者也”表示判断)

译文:_____________________________________________

___________________________________________________

答案:我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵人;莲花,是花中的君子。4.名句默写

(1)晋陶渊明独爱菊。自李唐来, 。

(2)予独爱莲之 , 。

答案:(1)世人盛爱牡丹 (2)出淤泥而不染 濯清涟而不妖5.走进文本

(1)作者是从哪几方面写莲的?赋予了莲什么品格?完成下表。答案:(2)作者写莲的同时,为什么还写菊与牡丹?

答案:作者用菊花的傲然凌霜正面衬托莲的洁身自好,用牡丹的绚丽浓艳从反面来衬托莲的质朴、自然。通过不同角度的衬托,从而突出莲花的高洁,烘托了文章的主题。(3)作者托物言志,借莲寄托了怎样的思想感情?

答案:课文对莲花的描写和歌颂紧扣与君子气质相似之处着墨,借莲的美好形象,喻君子表里如一、行为端正、不阿谀谄媚的品德,表达作者不慕名利、洁身自好的人生观,以及对当时追名逐利、贪慕富贵的社会风气的慨叹和鄙弃。【知识博览】

1.作者名片

周敦颐(1017-1073),字茂叔,号濂溪,谥号元公,道州营道(现在湖南道县)人。北宋哲学家,世称濂溪先生。是学术界公认的理学派开山鼻祖。著作有《太极图说》《通书》《周元公集》等。 2.图解课文文体知识

“说”,是古代的一种文体,通常借某一事物,可以记叙事情,可以说明事物,也可以议论,相当于现代的杂文,但都是阐述作者对各种问题的见解,大多是就一事一物或一种现象抒发作者感想。背景介绍

这篇文章是周敦颐在南康郡任职时写的。周敦颐为人清廉正直,襟怀淡泊,平生酷爱莲花。来南康后,他曾在军衙东侧开挖了一口池塘,全部种植莲花。每当公余饭后,他或独身一人,或邀三五幕僚好友,于池畔赏花品茗,并写下了脍炙人口的散文《爱莲说》。第23课

*核 舟 记1.通假字

(1)诎右臂支船 (“ ”同“ ”, )

(2)左手倚一衡木 (“ ”同“ ”)

(3)舟首尾长约八分有奇

(“ ”同“ ”, )

(4)虞山王毅叔远甫刻

(“ ”通“ ”, )

答案:(1)诎 屈 弯曲 (2)衡 横 (3)有 又 用来连接整数和零数 (4)甫 父 男子美称,多附于字之后2.一词多义

答案:(1)奇妙的/零数 (2)做。文中指雕刻/是 (3)大约/可以3.古今异义

(1)其两膝相比者

古义: 今义:比较;较量

(2)高可二黍许

古义: ? 今义:表示同意

(3)盖简桃核修狭者为之

古义: ? 今义:简单(跟“繁”相对)

(4)矫首昂视

古义: ? 今义:矫正

答案:(1)靠近 (2)大约 (3)挑选 (4)举....4.词类活用

(1)中轩敞者为舱,箬篷覆之 (名词作状语, )

(2)石青糁之 (名词作状语, )

(3)中峨冠而多髯者为东坡 (名词用作动词, )

答案:(1)用箬竹叶做的船篷 (2)用石青 (3)戴着高高的帽子5.文言句式

(1)卧右膝,诎右臂支船。(省略句,句首省略主语“佛印”)

译文:_____________________________________________

(2)又用篆章一。(定语后置句,正常语序:又用一篆章)

译文:_____________________________________________

答案:(1)(佛印)平放着右膝,弯着右臂支撑在船上。

(2)又刻了一个篆字图章。【知识博览】

1.作者名片

魏学洢(约1596-约1625),字子敬。明末嘉

善(现在浙江嘉兴)人,著名散文家。作者一生

没做过官,好学善文,著有《茅檐集》,但

《核舟记》不在此集子里,而是选自清代张潮

编辑的《虞初新志》。 2.背景介绍

宋神宗元丰二年(1079),苏轼在湖州任上被人诬陷,被捕入狱半年,次年贬为黄州(现在湖北黄冈)团练副使。苏轼到任后,心情郁闷,曾多次到黄州城外的赤鼻矶游览,写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇 赤壁怀古》等千古名作,以此来寄托他谪居时的思想感情。从课文可以看出,雕刻家就取材于这件事。 3.图解课文文体知识

“记”是古代散文的一种文体。这种体裁出现得很早,至唐宋而大盛。它可以记人和事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。第24课

*大道之行也1.通假字

(1)选贤与能 (“ ”通“ ”, )

(2)矜、寡、孤、独、废疾者

(“ ”通“ ”, )

答案:(1)与 举 选拔 (2)矜 鳏 老而无妻的人2.一词多义答案:(1)因此/所以 (2)是/为了3.古今异义

(1)女有归

古义: 今义:返回

(2)大道之行也

古义: 今义:宽阔的道路

答案:(1)女子出嫁 (2)古代指政治上的最高理想 ...(3)盗窃乱贼而不作

古义: 今义:偷东西的人

(4)是谓大同

古义: ?

今义:对;正确(跟“非”相对)

答案:(3)害人 (4)这..4.词类活用

(1)不独子其子 (名词的意动用法, )

(2)故人不独亲其亲 (名词的意动用法, )

(3)选贤与能 (形容词作名词, )

(4)盗窃乱贼而不作 (动词用作名词, )

答案:(1)以……为子 (2)以……为亲 (3)品德高尚的人 (4)盗窃的事情.....5.文言句式

(1)大道之行也,天下为公。(判断句,“也”表判断)

译文:? ?

(2)力恶其不出于身也,不必为己。(宾语前置句,“力恶”宾语前置)

译文:? ?

答案:(1)在大道施行的时候,天下是人们所共有的。

(2)人们都愿意为公众之事竭尽全力,而不一定为自己谋私利。6.走进文本

(1)“大同”社会的根本特征是什么?

答案:天下为公,选贤与能,讲信修睦。

(2)“大同”社会的基本特征是什么?

答案:①人人都能得到全社会的关爱。②人人都能安居乐业。③货尽其用,人尽其力。(3)课文中所提到的“大道”和“大同”有什么区别?

答案:“大道”,古代指政治上的最高理想,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。“大同”,可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。【知识博览】

1.作者名片

戴圣,西汉官员、学者。生卒年不详,字

次君,世称小戴。与叔父戴德同学《礼》于后

苍,宣帝时以博士参与石渠阁论议,任九江太

守,今本《礼记》,即《小戴礼记》传为圣编。

本文选自《礼记·礼运》。 2.文化长廊

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成,共49篇。 3.图解课文作品解读

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度书籍,儒家经典之一,西汉戴圣对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成。全书包括《曲礼》《檀弓》《中庸》《大学》等四十九篇,除有关我国古代社会情况和各种礼节制度的记述外,还包括了孔子及其门人言行的一些小故事。第25课

杜甫诗三首《望 岳》

1.诗中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

答案:依次为远望泰山、近望泰山、细望泰山、极望泰山。2.这首诗描写了泰山怎样的特点?从哪些句子中可以看出来?

答案:这首诗主要描写了泰山地域之广阔(齐鲁青未了),景色之秀美(造化钟神秀),山势之高峻(阴阳割昏晓;会当凌绝顶,一览众山小)。3.有人评价此诗“‘割’字奇”,品析“割”字,指出奇在何处。

答案:“阴阳”分指山的南、北两面,山南向阳,天色明亮;山北背阴,天色晦暗。那阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,同一时刻却是两个世界,“割”字突出了泰山遮天蔽日的高大形象。4.这首诗最后一联写出泰山什么样的特点?表达了诗人的什么感情?

答案:写出泰山雄伟高峻的特点。表现诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。想一想,议一议

“会当凌绝顶,一览众山小。”这是化用了孔子的名言“登泰山而小天下”,但用在这里却有深刻的含义。说说你的理解。

答案:它不只是诗人要攀登泰山极顶的意思,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。【知识博览】

1.作者名片

杜甫,字子美,自号少陵野老,世称

“杜工部”“杜少陵”等。我国唐代伟大

的现实主义诗人。由于他的诗真实地反映

了所处的时代,后世称其为“诗史”;又

由于他能忧国忧民,被誉为“诗圣”。有

《杜工部集》存世,其代表作品有“三吏”(《新安吏》《石壕吏》《潼关吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)、《茅屋为秋风所破歌》《春望》《闻官军收河南河北》《登高》等。 2.名句赏析

会当凌绝顶,一览众山小。

写诗人由仰望泰山而产生的登临“绝顶”的愿望。诗人通过想象的情景来衬托渲染眼前的情景。“凌”字表现登临泰山顶峰的决心和豪迈气概。“一览众山小”则写出了他想象中登上绝顶俯瞰群山的感受,极富诗意,劲拔有力。从这两句可以看出诗人不怕困难、勇攀顶峰、俯视一切的雄心壮志。【诗歌赏析】

首句设问,极言诗人初见泰山时兴奋不已,竟不知如何描绘,令人顿生悬念。次句作答,总写泰山地域广阔,以上两句远望。

第三句虚写,表面写造物主独钟泰山,赋以神秀之气,而实际上抒发了诗人内心感受,对泰山赏慕有加。第四句实写,极尽夸张之能事,写泰山山势之高峻。以上两句近望。 五、六句亦景亦情,情由景生。诗人的胸怀随泰山之云雾缭绕而激荡,眼界因极目仰望而为之开阔。以上两句细望。

七、八句化用孔子“登泰山而小天下”之句,用在这里有深刻的含意:它不只是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的誓言。 3.译文参考

泰山到底怎么样?在齐鲁大地上,那青翠的山色没有尽头。大自然把神奇秀丽的景色都汇聚在泰山,山南和山北的天色被分割为一明一暗两部分。山中的浮云一层层地生发出来,心胸因此得到洗涤,薄暮时分,归巢的山鸟正远远地从高空掠过,只有睁大眼睛才能看得清楚。一定要登上泰山最高峰,俯首一览,众山匍匐在山脚下,是那么渺小。写作背景

《望岳》写于唐玄宗开元二十三年(735),杜甫赴洛阳应试落第,于是漫游齐、赵(今山东、河北)一带,这诗是游泰山时所作。泰山为东岳,是五岳(西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山)之首。近岳而望,并未登山,所以题为“望岳”。《春 望》

1.结合全诗,说说《春望》中的“望”字包含哪些含义。

答案:①诗人眼中所见:山河破碎,春天的凄凉景象。②诗人心中的期盼:亲人团聚,国家安定。2.首联中“破”“深”字炼得极好,试分析其表达作用。

答案:“破”字写出触目惊心之景色。“深”字写出令人满目凄然之景。

3.请对本诗尾联刻画的诗人形象进行简要赏析。

答案:描画出了诗人苍老的形象,展示出了诗人悲凉的心情。4.请概括这首诗的主旨。

答案:本诗通过描写“安史之乱”中长安的荒凉景象,抒发了诗人忧国思家的感情,反映了诗人渴望安宁、向往幸福的愿望。想一想,议一议

请展开想象,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪。”所展示的画面,并揭示诗句的含意。

答案:面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。含意:这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。【知识博览】

1.写作背景

唐肃宗至德元年六月,安史叛军攻下唐都长安。之后,杜甫听到唐肃宗在灵武即位的消息,便把家小安顿在鄜州的羌村,去投奔肃宗。途中为叛军俘获,带到长安。因他官卑职微,未被囚禁。《春望》写于次年三月。 2.名句赏析

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

一种说法是那娇艳的花也因感时伤别而泪水纵横,那无忧的鸟也一改往日动听的歌喉而发出让人惊心的啼叫。另一种说法是诗人伫立在娇艳的花旁,听着掠空而过的鸟儿婉转的啼叫,心里嗔怪它们的无情而流下了伤时恨别的泪水。这两种说法虽然有别,其精神却能相通,一则移情于物,一则触景生情,正见好诗含蕴之丰富。【诗歌赏析】

首联写了国都、山河、城、草木四种形象。国破,山河依旧,城春,草木深。这是沦陷中长安城的破败景象:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍,使人满目凄然。 颔联写了花和鸟两个形象。一种看法是那娇艳的花也因感时伤别而泪水纵横,那无忧的鸟也一改往日动听的歌喉而发出让人惊心的啼叫。另一种看法是诗人伫立在娇艳的花旁,听着空中飞过的鸟儿婉转的啼叫,心里嗔怪它们的无情而流下了伤时恨别的泪水。

颈联、尾联写烽火连天,兵荒马乱。“家书”承载着亲人的牵挂和眷念。诗人盼望得到一封家书,然而总是失望,我们仿佛看到诗人满头白发如冰雪,因焦虑忧愁而频频搔首。 3.译文参考

国都已被攻破,只有山河依旧存在,春天的长安城满目凄凉,到处草木丛生。繁花也伤感国事,难禁涕泪四溅,亲人离散鸟鸣惊心,反增离恨。三个月战火连续不断,长久不息,家书珍贵,一信难得,足抵得上万两黄金。愁白了的头发越搔越稀少,少得简直连簪子都插不上了。《石壕吏》

1.诗歌写了一个什么故事?用诗中的词语简述老妇人一家的遭遇。

答案:差吏深夜捉丁不得,拉老妇人充数的故事。 三男戍,二男死;孙方乳,媳无裙;翁逾墙,妇夜往。2.为什么差吏抓人要利用夜间呢?

答案:表现了长久以来人民一直深受抓丁之苦,昼夜不安,即使到了深夜,也是寝不安席。“夜捉人”足见差吏的手段狠毒。

3.这首诗表达了诗人怎样的感情?

答案:表达了诗人对人民的同情。想一想,议一议

《石壕吏》中的老妇“请从吏夜归”的“请”是否意味着老妇是自愿的?

答案:从差吏开始的“吏呼一何怒”的明写、从老妇的“苦诉”中对差吏凶横残暴的暗写、从老妇家的实况、从唐军溃败急需补充兵源的历史背景来看,这绝非老妇自愿。如果我们一定要这样说,那也只能说成是“制愿”——被制而愿,或“治愿”——被治而愿。【知识博览】

1.写作背景

公元758年,为平息“安史之乱”,郭子仪等率兵围攻邺郡失败,郭子仪等退守河阳,并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实,写了组诗“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别” (《新婚别》《垂老别》《无家别》)。 2.名句赏析

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

这两句,极其概括、极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差吏如狼似虎,叫嚣隳突的蛮横气势,并为老妇以下的诉说制造出悲愤的气氛。【诗歌赏析】

《石壕吏》是一首叙事诗,它最显著的艺术特色是寓褒贬

于叙事之中,用一百余字,叙述了一个完整的故事,句句叙

事,无抒情语,也无议论的话,但却通过叙事来抒情,表达心

中义愤。

其次,诗写得很精练概括,前后照应,意见言表。诗的开

头部分和结尾部分都写得很简练,重点放在中间部分,其中心

是老妇的申诉,写得具体详细,如开头只用一句写投宿,立刻

转入“有吏夜捉人”的主题。写投宿,只说“暮投石壕村”,没有写当时的情景,而后随着情节的发展,很自然地知道是宿在老妇老翁家。又如只写“老翁逾墙走”,没写他何时归来;只写“请从吏夜归”,未写她是否被带走。但读到那句照应开头,结束全篇的“独与老翁别”一句,就完全领悟到:当“夜久语声绝”之后,老妇就被带走了,老翁也恐怕是在差吏走了之后才回到家的。诗中老妇的形象,主要是通过她的诉苦来完成的,刻画得栩栩如生。其他人如投宿者、差吏、老翁、儿媳等人物形象,虽着墨不多,但都很鲜明,给人留下了深刻的印象。 3.译文参考

傍晚时分投宿于石壕村,碰到有差吏夜里来抓人。老头子翻过墙头逃走了,老妇人赶忙出门来应付。

差吏吼叫得多么凶!老妇人啼哭得多么苦! 我听见老妇人上前去对差吏说:我的三个儿子都在防守邺城。一个儿子捎信回来说,(另外)两个儿子最近(都)战死于(前方)。活着的苟且地活着,死去的永远不能回来了!(我)家里再也没有别的(男)人了,只有个正在吃奶的孙子。(因为)有孙子在,他的母亲还没有离去,进进出出都没有一件完整的衣服。老妇我虽然年老力衰,请让我今晚跟你一起回营去,赶快到河阳去服役,还能够(为军队)准备早饭。

夜深了,说话的声音消失了,好像听到隐隐约约的哭声。第二天天亮,(我)登程赶路的时候,只能和那老头儿一人道别了。单元写作指导

第 五 单 元学会说点儿道理

写文章说道理,也就是表达作者的看法。如何学会说点儿道理呢?可以在描写和叙述之后,自然而然地说出道理;可以随文夹叙夹议,分层说点儿道理;也可以通过写景状物阐发深刻的事理。如《陋室铭》,作者明写陋室,实际上是写自己和与自己同样的读书人,表达一种闲雅自适、清高自得的情怀。 请阅读下面的文字,根据要求作文。

生活中有一些事情,是不是常常让你从中获得感悟、启发?比如,一次成功的或失败的考试,一次故地重游,偶遇一个经久难忘的人……试记叙一件印象深刻的事,穿插一些议论。题目自拟,600字左右。【优秀作文】

那只哀伤的骆驼

从来没有想过,在四季如春、气候温润的昆明,我会碰见一只骆驼,一只眼神哀伤的骆驼。①【专家点评】

①开篇点题,设置悬念,在昆明怎么会遇见骆驼呢? 今年暑假,我与家人一起去昆明旅游。我们去了“金殿”,一个位于昆明原始森林最多的山上的景点,据说当年吴三桂为爱妾陈圆圆修建的“铜房子”屹立至今。 我们沿着石级登山,就在快要

到半山腰的景点时,我听见了一阵

恐怖的嘶鸣,比象鸣马嘶更加奇

异。我当时就吓坏了,那声音简直

就像电脑游戏里怪兽的吼叫。②我

半是胆怯半是好奇地张望,几十级

台阶后的平地上,就在路旁,一个

庞然大物瘫软在地!“是只骆驼

吧?”母亲轻声地说。我飞快地跑②骆驼恐怖的嘶鸣为下文写其悲惨的命运做铺垫。了上去,简直不敢相信自己的眼

睛,真的,真的是一只骆驼!我目

不转睛地注视着它,它并没有倒

下,我看见它的急剧下降是因为它

由战栗变为跪下的姿态。或许这只

是它的一种休息方式吧!只见它的

后腿被一根粗铁链子系在树上,而

它出现在这里的意义,不过是为主

人赚几张与顾客合影拍照的钱。③③主人只是为了赚钱,而不顾骆驼的感受,表明了作者对骆驼的同情。 那是怎样的一匹骆驼啊!粟色的皮

毛,魁梧的身躯,却又因为失去生命活力

的光彩而显得衰老不堪。定睛细看,你永

远不会忘记那触目惊心的画面:它那跪着

的左腿,就在膝盖骨那儿,露出了惊心动

魄的森然白骨!尚有皮毛包裹的右腿的膝

盖部更加映衬左腿处的伤残。灰白色的很

粗的骨头,周围是一圈绽开的破碎的皮

毛。我一阵阵心寒,不忍注视这般恐怖的

创伤又忍不住将视线停留不愿挪开。④终④运用细节描写,作者写骆驼的伤口很有视觉上的冲击力,森然白骨,令人心寒。于将视线顺着骆驼的膝盖往上移,我

看见了它的眼睛。瞳孔很大,有浓厚

的黑色,眼神黯淡飘忽不定。我怔怔

地望着这哀伤的眼神,你是想对我说

点什么吗?你想获得自由?你想安度

晚年?你想重返沙漠?……⑤它静静

地注视着我,只是眼神依然黯淡。扫

视四周,它的主人正在打牌。主人对

它丝毫不闻不问;从它面前走过的游⑤作者对骆驼非常同情,“获得自由”“安度晚年”“重返沙漠”,这都应是骆驼的愿望。客络绎不绝,却无人愿意多看它一眼。几个叫嚷着“骆驼,有骆驼”的小孩也被大人拽走,两边众多的小摊贩只是一个劲儿地招徕游客……人们或是在忙于打牌,忙于拍照,或是忙于赶路观景,难道除了我之外竟再也没有人愿为这只可怜的骆驼驻足吗? 我以为,骆驼只是属于沙漠的,从漫天黄沙中缓缓走来,带着优雅的驼铃和气定神闲的神气。而不是现在这样,也不应该是现在这样的!⑥

从“金殿”归来,我没记住豪华的“铜房子”,只记得那只骆驼,那只不应该属于那儿的骆驼。 ⑥发表议论,骆驼属于沙漠,呼吁人们善待动物。 【总评】作者在平静的叙述和细致的描写中饱含着个人的情感态度和鲜明立场。特别是细节描写,使文章充实而又细致深入,增强了文章的表现力。如文中骆驼的眼神、众人的反应,都表现出作者对骆驼的同情,对人们的不满。 技法一 描写中穿插议论

【问题习作】仙人掌,有水、无水,天热、天冷它都不在乎。它翠绿的身体长着一块块长满硬刺的掌状茎,它不断向上生长,像叠罗汉似的。它生长在什么地方都以这个姿势矫健地挺立着。这看起来很平凡的植物,谁料得到,它会开出美丽的小花,就像武士头盔上的彩缨。在炎热久旱的夏天里,其他植物都已经垂下了头,而仙人掌像勇士一样抬着头,眺望那蓝蓝的天空;在寒风刺骨的冬天里,别的盆栽早已被主人捧回室内,可是仙人掌还顶着风霜,不惧周围的环境。【诊断分析】这段描写虽然很细致,但缺少对仙人掌精神的赞美。可以适当穿插议论,卒章显志。【修改提升】

仙人掌,它百折不挠的性格十分让人吃惊,有水、无水,天热、天冷它都不在乎。它翠绿的身体长着一块块长满硬刺的掌状茎,它不断向上生长,像叠罗汉似的。它生长在什么地方都以这个姿势矫健地挺立着。它的顽强生命力谁可比得上呢?这看起来很平凡的植物,谁料得到,它会开出美丽的小花,就像武士头盔上的彩缨。在炎热久旱的夏天里,其他植物都已经垂下了头,而仙人掌像勇士一样抬着头,眺望那蓝蓝的天空;在寒风刺骨的冬天里,别的盆栽早已被主人捧回室内,可是仙人掌还顶着风霜,不惧周围的环境。人也要有这种不屈不挠的精神,不论顺境还是逆境,都要以坚强的意志生活、工作。写法小结一 恰当议论,锦上添花

议论,就是直接说理,对人物或客观事物进行分析和评论,对问题发表见解、主张,用以说服他人。它是作者对人物、事物深刻认识的真知灼见,是真情实感的自然流露。记叙中恰当地穿插议论往往会使文章锦上添花,起到画龙点睛的作用,或者深化主题,使文章的感情升华,尤其是文章末尾的议论。技法二 夹叙夹议,阐明道理

【问题习作】曾经听说过这样一个故事。狮子有一次帮助老鼠摆脱了困境。老鼠对狮子说:“我会报答你的。”可狮子认为老鼠太弱小,也就没有把它的话放在心上。然而不久狮子落入了猎人的罗网,这时老鼠帮它咬破了罗网,使狮子绝境逢生。【诊断分析】这个语段只是叙述了狮子帮助老鼠摆脱了困境而得到老鼠的报答的故事,但没有生发议论,没有说出点道理。可以夹叙夹议,由这个故事联想到生活中类似的人和事,如管鲍之交等,从而说明选择善良对人生的重大作用的道理。【修改提升】

曾经听说过这样一个故事。狮子有一次帮助老鼠摆脱了困

境。老鼠对狮子说:“我会报答你的。”可狮子认为老鼠太弱

小,也就没有把它的话放在心上。然而不久狮子落入了猎人的

罗网,这时老鼠帮它咬破了罗网,使狮子绝境逢生。可见正是

狮子当初选择了善良,才使它获得了第二次生命。其实,在现

实生活中也有许多类似的事情发生:如果管仲没有选择和鲍叔

牙和善相处,就不会在战败后免于斩死。如果张良没有选择在

桥上恭敬地帮助那位老人穿好鞋子,就不会获得兵法书而帮助刘邦成就大事。如果那位登山者没有选择帮助那个冻僵的人,就不会使自己身心暖和从而走出困境。这一切的一切无不说明了选择善良对人生的巨大作用。写法小结二 夹叙夹议讲道理

一面叙述某一件事,一面又对这件事进行分析、评论。这种方法的好处是:笔法灵活多变,生动活泼,还可以起到总起、提示、过渡和总结等作用。这种方法能够具体地记叙事件,充分地抒发感情,而且能直接揭示所写对象的意义。采用夹叙夹议的方法写作要注意叙事的连贯性,议论插入要自然。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》