小学语文统编版6年级上第3课《古诗词三首》第二课时 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 小学语文统编版6年级上第3课《古诗词三首》第二课时 课件(共40张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-13 19:06:38 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

第1课时

古诗词三首

第二课时

同学们,我们每个人都感受过夏天的阵雨?那么,当时的情景是怎样的?

新 课 导 入

苏轼:北宋文学家、书画家。为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

走 进 作 者

北宋熙宁五年(1072年),作者在杭州任通判。这年六月二十七日,他游览西湖,在船上看到奇妙的湖光山色,再到望湖楼上喝酒,写下五首绝句。

写 作 背 景

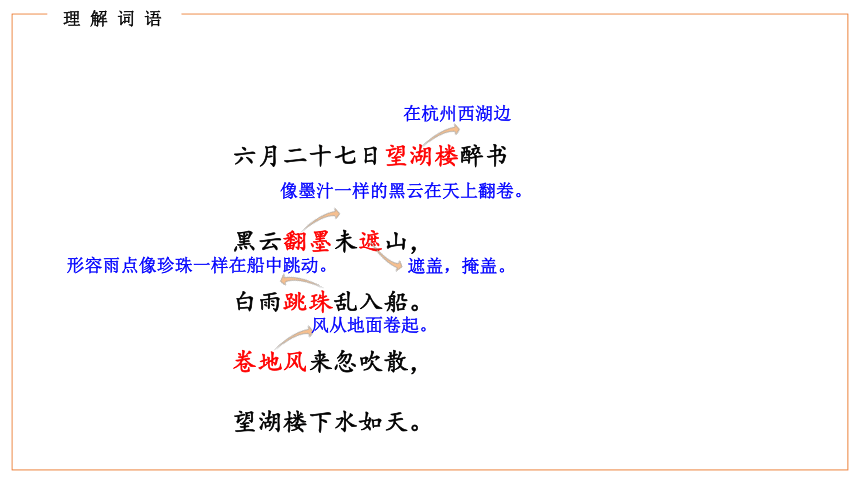

六月二十七日望湖楼醉书

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

理 解 词 语

在杭州西湖边

像墨汁一样的黑云在天上翻卷。

遮盖,掩盖。

形容雨点像珍珠一样在船中跳动。

风从地面卷起。

天空中的乌云,像泼翻了的黑墨水一样地散开来,还没有把整座山遮住。白色的大雨点像珠子一样,胡乱地往船上直溅直跳。忽然刮来一阵大风,把满天乌云吹得无影无踪。望湖楼下水的颜色和蓝天的颜色一样。

理 解 诗 意

朗读时,要注意诗句中的停顿!

六月二十七日望湖楼醉书

(宋)苏轼

黑云/翻墨/未遮山,

白雨/跳珠/乱入船。

卷地/风来/忽吹散,

望湖/楼下/水如天。

指 导 朗 读

1.用自己喜欢的方式读古诗,了解古诗写了什么内容。

2.梳理归纳:这首诗描写了什么样的景物?

3.注意读书姿势要端正,小组内交流不懂的问题。

自 读 提 示

(1)四句诗各描写了什么?(2)古诗《六月二十七日望湖楼醉书》写的是什么?我们从什么地方可以看出来?(3)这首诗哪些地方用了比喻?诗中的比喻有什么作用?(4)这首诗描写了什么样的景物?抓住什么特点来写的 (5)概括是的主旨。

小组交流、讨论:

品 读 感 悟

第一句写云:

黑云像打翻了的黑墨水,还未来得及把山遮住。 中把乌云比作“翻墨”,形象逼真。

四句诗各描写了什么?

品 读 感 悟

第二句写雨:白亮亮的雨点落在湖面溅起无数水花,乱纷纷地跳进船舱。用“跳珠”形容雨点,有声有色。一个“未”字,突出了天气变化之快;一个“跳”字,一个“乱”字,写出了暴雨之大,雨点之急。

品 读 感 悟

第三句写风:猛然间,狂风席卷大地,吹得湖面上刹时雨散云飞。“忽”字用得十分轻巧,却突出天色变化之快,显示了风的巨大威力。

品 读 感 悟

第四句写天和水:雨过天晴,风平浪息,诗人舍船登楼,凭栏而望,只见湖面上无入水,水映天,水色和天光一样的明净,一色的蔚蓝。风呢?云呢?统统不知哪儿去了,方才的一切好像全都不曾发生似的。

品 读 感 悟

古诗《六月二十七日望湖楼醉书》写的是什么?

望湖楼的夏日天气变化很快。

我们从什么地方可以看出来?

云未遮山,雨已入船。风吹云散,水天一色。

品 读 感 悟

这首诗哪些地方用了比喻?

黑云翻墨、白雨如珠、水如天

诗中的比喻有什么作用?

诗用“翻墨”写出云的来势,用“跳珠”描绘雨的特点,说明是骤雨而不是久雨。“翻墨”与“跳珠”的比喻新颖而生动,绘色绘声绘形,极为传神。

品 读 感 悟

六月二十七日望湖楼醉书

(宋)苏轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

这首诗描写了什么样的景物?

夏季的景象

品 读 感 悟

抓住什么特点来写的

景物多:云、雨、风、山、船、地、楼、水。

变化快:未遮山、乱入船、忽吹散、水如天。

动态多:翻、遮、跳、入、吹。

品 读 感 悟

概括诗的主旨:

《六月二十七日望湖楼醉书》这首诗描写的是夏季的景象。描写的景物有黑云、雨、风、湖水。表达了诗人对大自然的无比热爱的情感。

品 读 感 悟

学习《西江月·夜行黄沙道中》

学 习 新 课

辛弃疾是我国南宋爱国诗人,出生时家乡已被金人占据,一生坚决主张收复中原,统一中国。在他68年的人生历程中,曾遭贬职,先后有20余年在江西上饶闲居多年。

上饶那儿风景优美,农田水利好。辛弃

疾对那一带非常熟悉。有一天晚上,诗人到

黄沙岭的小路上欣赏风景,即兴写下了一首

《西江月 夜行黄沙道》,今天我们就来欣赏

这首诗。

新 课 导 入

辛弃疾:原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处,现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

走 进 作 者

这首词是写于辛弃疾晚年退隐江西农村之时。

辛弃疾一直关心人民疾苦,常常因农民的丰收在望而喜悦,也为百姓疾苦而伤怀。

写 作 背 景

标题

晚上作者在黄沙岭的一条小道上散步。

词牌名

西江月 夜行黄沙道

词是古代诗歌的一个分支,又因句子参差不齐而称长短句。最早是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词也叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”,如这首词的词牌名《西江月》。

解 题

字 词 梳 理

我会写

鹊

结构:

部首:

组词:

造句:

书写指导:

左右

鸟

喜鹊

门前的树上的花喜鹊天天早晨呱呱地叫。

左窄右宽,注意“昔”与“鸟”的壁画的舒展。

字 词 梳 理

我会写

蝉

结构:

部首:

组词:

造句:

书写指导:

左右

虫

蝉叫

蝉叫的声音很清脆。

左窄右宽,注意“单”的横要长一些。

鹊指喜鹊鸟。汉族民间传说听见它叫将有喜事来临。简称“鹊”,如“鹊报”(指喜鹊报喜),“鹊起”(喻兴起,崛起),“鹊桥”。

识字方法

字 词 梳 理

西江月.夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

理 解 词 语

黄沙岭,在江西上饶的西面。

惊动喜鹊飞离树枝。

蝉叫声。

往日。

茅草盖的乡村客店。

土地庙附近的树林。社,土地神庙。古时,村有社树,为祀神处,故曰社林。

同“现”,显现,出现。

皎洁的月光从树枝间掠过,惊飞了枝头喜鹊,清凉的晚风吹来仿佛听见了远处的蝉叫声。在稻花的香气里,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在讨论,说今年是一个丰收的好年景。

理 解 诗 意

朗读时,要注意诗句中的停顿!

西江月·夜行黄沙道中

明 月 / 别 枝 / 惊 鹊,

清 风 / 半 夜 / 鸣 蝉。

稻 花 香 里 / 说 丰 年,

听 取 / 蛙 声 / 一 片。

七 八 个 星 /天 外,

两 三 点 雨 / 山 前。

旧 时 / 茅 店 / 社 林 边,

路 转 / 溪 头 / 忽 见。

指 导 朗 读

(1)词的上阙描写了怎样的景象?表达了词人怎样的心情?(2)词人是怎样描写天上的“星”和“雨”的?下阙表达了词人怎样的情感?

前后桌交流、讨论:

品 读 感 悟

词的上阙描写了怎样的景象?表达了词人怎样的心情?

词的上阙通过对惊鹊、鸣蝉和噪蛙的描绘,写出了乡村夏夜自然界的活力和生机,并通过清风、明月、稻花,描写了乡村夏夜的幽美和静谧。整个上阙动静结合,表达了词人因景美、年丰而愈加欢快的心情。

品 读 感 悟

词人是怎样描写天上的“星”和“雨”的?下阙表达了词人怎样的情感?

“七八个星”,言星之稀少。“两三点雨”,写雨点洒落的稀疏,暗含着静谧和清爽之意。

盛夏时节,天气多变,刚才还月明星稀,清风徐徐,想不到刹那间飞来几片乌云,接着洒下“两三点雨”。词人猝不及防,不假思索而匆忙躲雨,及至“路转溪桥”,“旧时茅店”蓦然出现在眼前,这让词人匆忙中感到无比的欣喜。

品 读 感 悟

想一想,这首词抒发了作者什么感情?

这首词充分地表现出他对淳朴安乐的农村生活的喜爱,对恬静美丽大自然的无比热爱。

思考:他憧憬的,心里所思的, 难道仅仅是一个黄沙道的恬静安乐吗?

他所思的是整个国家、所有的家庭,都能像黄沙道这样“安居乐业”。

品 读 感 悟

诗的主旨

《西江月 夜行黄沙道中》是南宋人辛弃疾创作的一首吟咏田园风光的词。这首词是辛弃疾被贬官闲居江西时的作品。描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

品 读 感 悟

春夜喜雨

【唐】 杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

阅读

品 读 感 悟

月夜

【唐】刘方平

更深月色半人家,

北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,

虫声新透绿窗纱。

阅读

品 读 感 悟

1.“西江月”是这首词的( ),“忽见”的“见”读_____,这里的“忽见”的是______,那份惊喜不禁让人想起陆游《游山西村》中的一句诗“_______________________,________________________。”

词牌

xiàn

溪桥

山穷水尽疑无路

柳暗花明又一村

做一做

课 堂 练 习

2.《六月二十七日望湖楼醉书》这首诗融情于景,抒发了诗人怎样的情感?

抒发了诗人热爱自然、热爱生活,时时处处以审美眼光看世界的博大胸襟。

做一做

课 堂 练 习

这两首诗词,都展示了乡村夏季的情形,表到了诗人对美丽大自然的无比热爱。

课 堂 总 结

诵读默写这两首诗词。

作业布置

第1课时

古诗词三首

第二课时

同学们,我们每个人都感受过夏天的阵雨?那么,当时的情景是怎样的?

新 课 导 入

苏轼:北宋文学家、书画家。为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

走 进 作 者

北宋熙宁五年(1072年),作者在杭州任通判。这年六月二十七日,他游览西湖,在船上看到奇妙的湖光山色,再到望湖楼上喝酒,写下五首绝句。

写 作 背 景

六月二十七日望湖楼醉书

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

理 解 词 语

在杭州西湖边

像墨汁一样的黑云在天上翻卷。

遮盖,掩盖。

形容雨点像珍珠一样在船中跳动。

风从地面卷起。

天空中的乌云,像泼翻了的黑墨水一样地散开来,还没有把整座山遮住。白色的大雨点像珠子一样,胡乱地往船上直溅直跳。忽然刮来一阵大风,把满天乌云吹得无影无踪。望湖楼下水的颜色和蓝天的颜色一样。

理 解 诗 意

朗读时,要注意诗句中的停顿!

六月二十七日望湖楼醉书

(宋)苏轼

黑云/翻墨/未遮山,

白雨/跳珠/乱入船。

卷地/风来/忽吹散,

望湖/楼下/水如天。

指 导 朗 读

1.用自己喜欢的方式读古诗,了解古诗写了什么内容。

2.梳理归纳:这首诗描写了什么样的景物?

3.注意读书姿势要端正,小组内交流不懂的问题。

自 读 提 示

(1)四句诗各描写了什么?(2)古诗《六月二十七日望湖楼醉书》写的是什么?我们从什么地方可以看出来?(3)这首诗哪些地方用了比喻?诗中的比喻有什么作用?(4)这首诗描写了什么样的景物?抓住什么特点来写的 (5)概括是的主旨。

小组交流、讨论:

品 读 感 悟

第一句写云:

黑云像打翻了的黑墨水,还未来得及把山遮住。 中把乌云比作“翻墨”,形象逼真。

四句诗各描写了什么?

品 读 感 悟

第二句写雨:白亮亮的雨点落在湖面溅起无数水花,乱纷纷地跳进船舱。用“跳珠”形容雨点,有声有色。一个“未”字,突出了天气变化之快;一个“跳”字,一个“乱”字,写出了暴雨之大,雨点之急。

品 读 感 悟

第三句写风:猛然间,狂风席卷大地,吹得湖面上刹时雨散云飞。“忽”字用得十分轻巧,却突出天色变化之快,显示了风的巨大威力。

品 读 感 悟

第四句写天和水:雨过天晴,风平浪息,诗人舍船登楼,凭栏而望,只见湖面上无入水,水映天,水色和天光一样的明净,一色的蔚蓝。风呢?云呢?统统不知哪儿去了,方才的一切好像全都不曾发生似的。

品 读 感 悟

古诗《六月二十七日望湖楼醉书》写的是什么?

望湖楼的夏日天气变化很快。

我们从什么地方可以看出来?

云未遮山,雨已入船。风吹云散,水天一色。

品 读 感 悟

这首诗哪些地方用了比喻?

黑云翻墨、白雨如珠、水如天

诗中的比喻有什么作用?

诗用“翻墨”写出云的来势,用“跳珠”描绘雨的特点,说明是骤雨而不是久雨。“翻墨”与“跳珠”的比喻新颖而生动,绘色绘声绘形,极为传神。

品 读 感 悟

六月二十七日望湖楼醉书

(宋)苏轼

黑云翻墨未遮山,

白雨跳珠乱入船。

卷地风来忽吹散,

望湖楼下水如天。

这首诗描写了什么样的景物?

夏季的景象

品 读 感 悟

抓住什么特点来写的

景物多:云、雨、风、山、船、地、楼、水。

变化快:未遮山、乱入船、忽吹散、水如天。

动态多:翻、遮、跳、入、吹。

品 读 感 悟

概括诗的主旨:

《六月二十七日望湖楼醉书》这首诗描写的是夏季的景象。描写的景物有黑云、雨、风、湖水。表达了诗人对大自然的无比热爱的情感。

品 读 感 悟

学习《西江月·夜行黄沙道中》

学 习 新 课

辛弃疾是我国南宋爱国诗人,出生时家乡已被金人占据,一生坚决主张收复中原,统一中国。在他68年的人生历程中,曾遭贬职,先后有20余年在江西上饶闲居多年。

上饶那儿风景优美,农田水利好。辛弃

疾对那一带非常熟悉。有一天晚上,诗人到

黄沙岭的小路上欣赏风景,即兴写下了一首

《西江月 夜行黄沙道》,今天我们就来欣赏

这首诗。

新 课 导 入

辛弃疾:原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处,现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

走 进 作 者

这首词是写于辛弃疾晚年退隐江西农村之时。

辛弃疾一直关心人民疾苦,常常因农民的丰收在望而喜悦,也为百姓疾苦而伤怀。

写 作 背 景

标题

晚上作者在黄沙岭的一条小道上散步。

词牌名

西江月 夜行黄沙道

词是古代诗歌的一个分支,又因句子参差不齐而称长短句。最早是入乐的,要按照曲调的要求来写,所以作词也叫“填词”。每一个曲调都有一个名称,叫“词牌”,如这首词的词牌名《西江月》。

解 题

字 词 梳 理

我会写

鹊

结构:

部首:

组词:

造句:

书写指导:

左右

鸟

喜鹊

门前的树上的花喜鹊天天早晨呱呱地叫。

左窄右宽,注意“昔”与“鸟”的壁画的舒展。

字 词 梳 理

我会写

蝉

结构:

部首:

组词:

造句:

书写指导:

左右

虫

蝉叫

蝉叫的声音很清脆。

左窄右宽,注意“单”的横要长一些。

鹊指喜鹊鸟。汉族民间传说听见它叫将有喜事来临。简称“鹊”,如“鹊报”(指喜鹊报喜),“鹊起”(喻兴起,崛起),“鹊桥”。

识字方法

字 词 梳 理

西江月.夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊, 清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

理 解 词 语

黄沙岭,在江西上饶的西面。

惊动喜鹊飞离树枝。

蝉叫声。

往日。

茅草盖的乡村客店。

土地庙附近的树林。社,土地神庙。古时,村有社树,为祀神处,故曰社林。

同“现”,显现,出现。

皎洁的月光从树枝间掠过,惊飞了枝头喜鹊,清凉的晚风吹来仿佛听见了远处的蝉叫声。在稻花的香气里,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在讨论,说今年是一个丰收的好年景。

理 解 诗 意

朗读时,要注意诗句中的停顿!

西江月·夜行黄沙道中

明 月 / 别 枝 / 惊 鹊,

清 风 / 半 夜 / 鸣 蝉。

稻 花 香 里 / 说 丰 年,

听 取 / 蛙 声 / 一 片。

七 八 个 星 /天 外,

两 三 点 雨 / 山 前。

旧 时 / 茅 店 / 社 林 边,

路 转 / 溪 头 / 忽 见。

指 导 朗 读

(1)词的上阙描写了怎样的景象?表达了词人怎样的心情?(2)词人是怎样描写天上的“星”和“雨”的?下阙表达了词人怎样的情感?

前后桌交流、讨论:

品 读 感 悟

词的上阙描写了怎样的景象?表达了词人怎样的心情?

词的上阙通过对惊鹊、鸣蝉和噪蛙的描绘,写出了乡村夏夜自然界的活力和生机,并通过清风、明月、稻花,描写了乡村夏夜的幽美和静谧。整个上阙动静结合,表达了词人因景美、年丰而愈加欢快的心情。

品 读 感 悟

词人是怎样描写天上的“星”和“雨”的?下阙表达了词人怎样的情感?

“七八个星”,言星之稀少。“两三点雨”,写雨点洒落的稀疏,暗含着静谧和清爽之意。

盛夏时节,天气多变,刚才还月明星稀,清风徐徐,想不到刹那间飞来几片乌云,接着洒下“两三点雨”。词人猝不及防,不假思索而匆忙躲雨,及至“路转溪桥”,“旧时茅店”蓦然出现在眼前,这让词人匆忙中感到无比的欣喜。

品 读 感 悟

想一想,这首词抒发了作者什么感情?

这首词充分地表现出他对淳朴安乐的农村生活的喜爱,对恬静美丽大自然的无比热爱。

思考:他憧憬的,心里所思的, 难道仅仅是一个黄沙道的恬静安乐吗?

他所思的是整个国家、所有的家庭,都能像黄沙道这样“安居乐业”。

品 读 感 悟

诗的主旨

《西江月 夜行黄沙道中》是南宋人辛弃疾创作的一首吟咏田园风光的词。这首词是辛弃疾被贬官闲居江西时的作品。描写黄沙岭夜里明月清风、疏星稀雨、鹊惊蝉鸣、稻花飘香、蛙声一片的情景。从视觉、听觉和嗅觉三方面描写,写出夏夜的山村风光,表达了诗人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。

品 读 感 悟

春夜喜雨

【唐】 杜甫

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

阅读

品 读 感 悟

月夜

【唐】刘方平

更深月色半人家,

北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,

虫声新透绿窗纱。

阅读

品 读 感 悟

1.“西江月”是这首词的( ),“忽见”的“见”读_____,这里的“忽见”的是______,那份惊喜不禁让人想起陆游《游山西村》中的一句诗“_______________________,________________________。”

词牌

xiàn

溪桥

山穷水尽疑无路

柳暗花明又一村

做一做

课 堂 练 习

2.《六月二十七日望湖楼醉书》这首诗融情于景,抒发了诗人怎样的情感?

抒发了诗人热爱自然、热爱生活,时时处处以审美眼光看世界的博大胸襟。

做一做

课 堂 练 习

这两首诗词,都展示了乡村夏季的情形,表到了诗人对美丽大自然的无比热爱。

课 堂 总 结

诵读默写这两首诗词。

作业布置

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地