第12课从明朝建立到清军入关2023-2024学年高一历史课件(中外历史纲要上)(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课从明朝建立到清军入关2023-2024学年高一历史课件(中外历史纲要上)(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 81.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-15 07:02:53 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

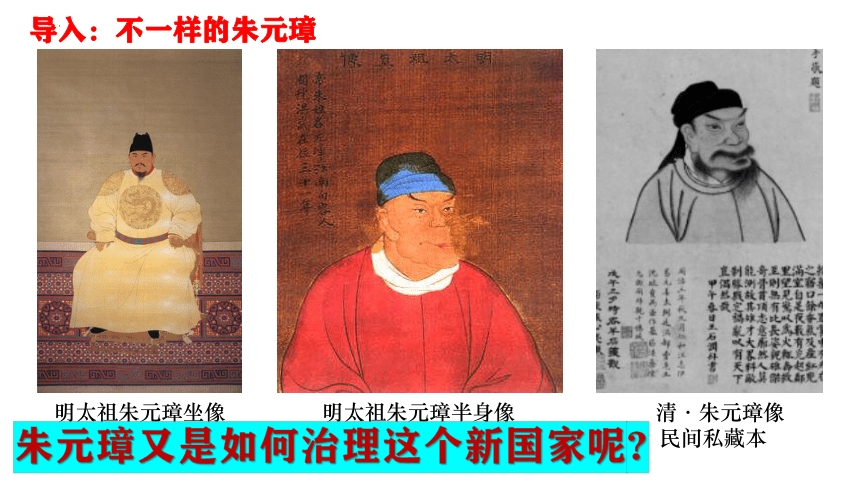

明太祖朱元璋半身像

乾隆御制本

明太祖朱元璋坐像

“台北故宫博物院”藏

清·朱元璋像

民间私藏本

导入:不一样的朱元璋

朱元璋又是如何治理这个新国家呢

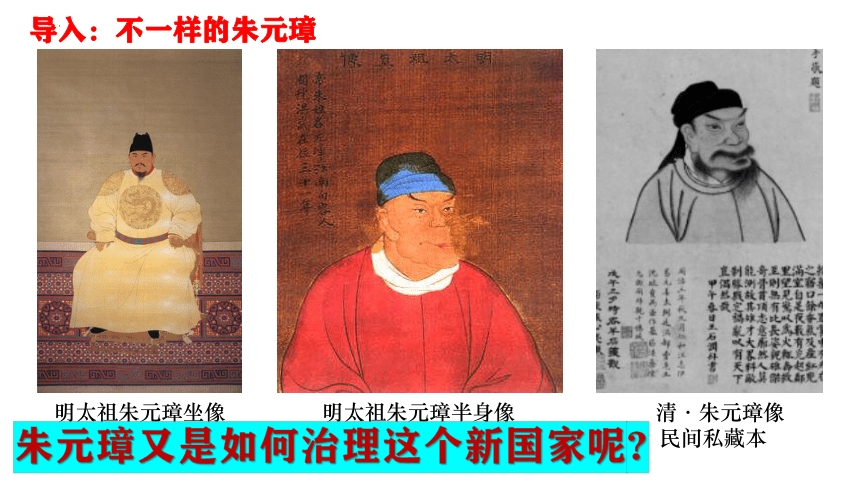

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

12

从明朝建立到清军入关

【课程标准】

1.了解明代统一全国和经略边疆的相关举措,认识统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.了解明代封建专制的发展。

一、强化与异化——明朝中枢权力机构的变化

二、前进与退却——明朝航海时代辉煌与落后

三、加强与巩固——民族国家治理与明清易代

明朝中枢权力机构的变化

学习聚焦:明朝废除宰相后,皇帝设立内阁担任秘书工作,宦官也趁机获得更多权力。

壹

明朝政治制度的变化

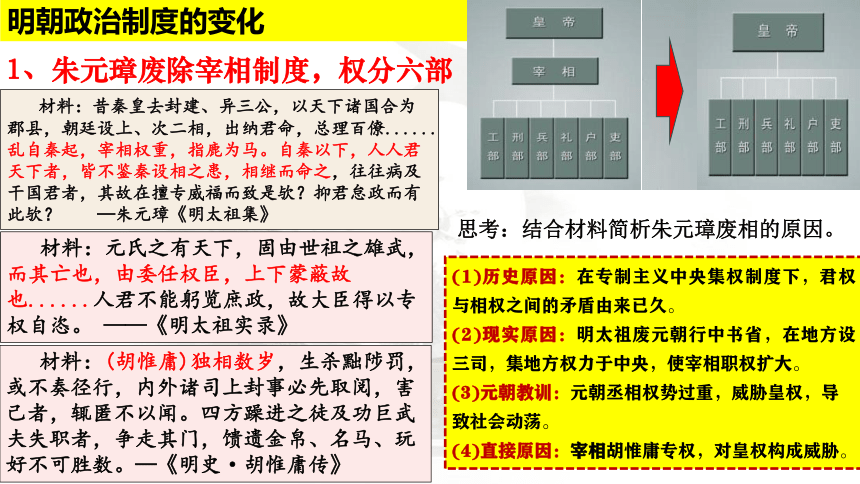

1、朱元璋废除宰相制度,权分六部

材料:昔秦皇去封建、异三公,以天下诸国合为郡县,朝廷设上、次二相,出纳君命,总理百僚......乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及干国君者,其故在擅专威福而致是欤?抑君怠政而有此欤? ─朱元璋《明太祖集》

材料:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。—《明史·胡惟庸传》

思考:结合材料简析朱元璋废相的原因。

材料:元氏之有天下,固由世祖之雄武,而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也......人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。 ——《明太祖实录》

(1)历史原因:在专制主义中央集权制度下,君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

(3)元朝教训:元朝丞相权势过重,威胁皇权,导致社会动荡。

(4)直接原因:宰相胡惟庸专权,对皇权构成威胁。

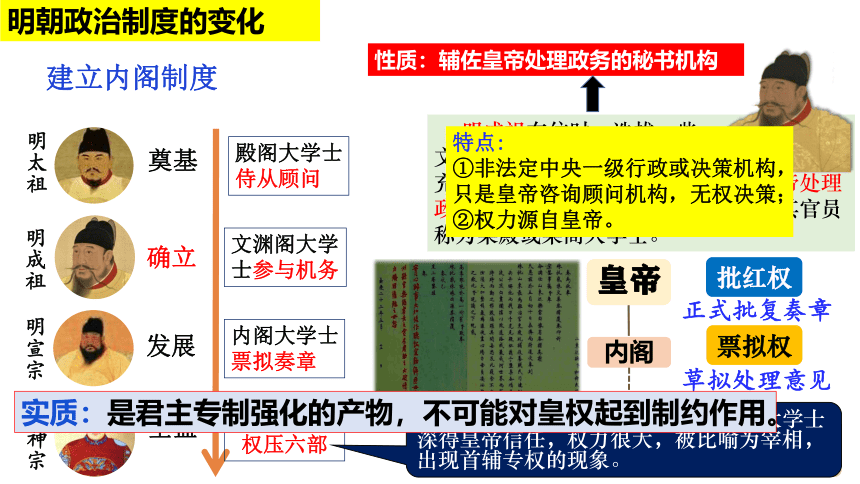

建立内阁制度

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

奠基

殿阁大学士

侍从顾问

确立

文渊阁大学士参与机务

明成祖在位时,选拔一些

文官到皇宫内的文渊阁值班,

充当秘书。从此,一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构形成,称“内阁”,其官员称为某殿或某阁大学士。

发展

内阁大学士

票拟奏章

皇帝

内阁

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

批红权

票拟权

草拟处理意见

正式批复奏章

性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

特点:

①非法定中央一级行政或决策机构,只是皇帝咨询顾问机构,无权决策;

②权力源自皇帝。

全盛

权力大增

权压六部

地位在不断提升,明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相,出现首辅专权的现象。

实质:是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

明朝政治制度的变化

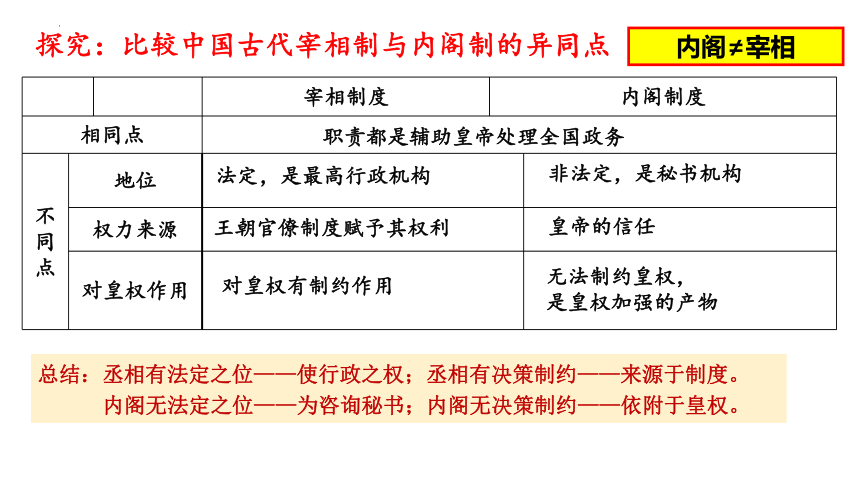

宰相制度 内阁制度

相同点

不 同 点 地位

权力来源

对皇权作用

探究:比较中国古代宰相制与内阁制的异同点

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,是最高行政机构

非法定,是秘书机构

对皇权有制约作用

无法制约皇权,

是皇权加强的产物

王朝官僚制度赋予其权利

皇帝的信任

内阁≠宰相

总结:丞相有法定之位——使行政之权;丞相有决策制约——来源于制度。

内阁无法定之位——为咨询秘书;内阁无决策制约——依附于皇权。

明清内阁制的特点

①始终不是法定中央一级正式的行政机构或决策机构;

②内阁没有行政权,不能正式统率六部;

③阁臣的升降由皇帝决定;

④票拟权最终取决于皇帝的批红。

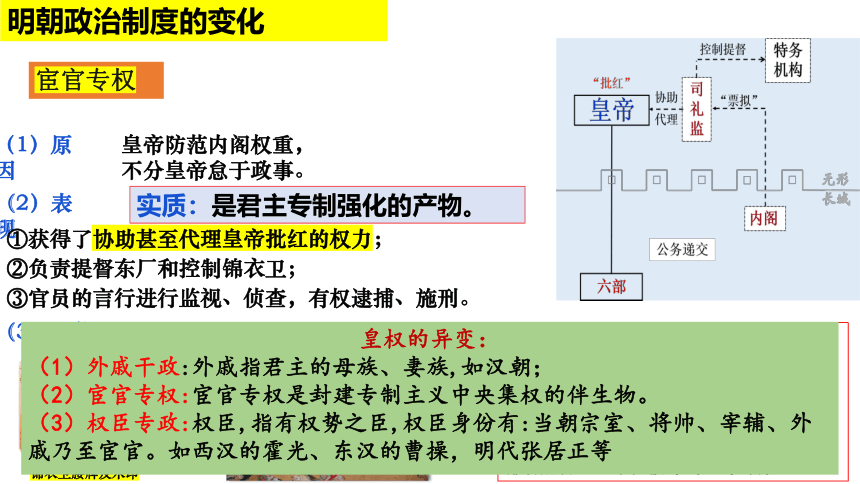

宦官专权

(1)原因

皇帝防范内阁权重,

不分皇帝怠于政事。

(2)表现

①获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫;

③官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)评价

导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧

实质:是君主专制强化的产物。

“安然朝中坐,却知天下事”

有一天,大学士宋濂在家请客吃酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天在家请了什么客?吃了什么菜?喝了什么酒?宋濂一一回答。朱元璋高兴的说:“你没有骗我!”然后,拿出锦衣卫绘制的宋濂家宴图。宋濂看后目瞪口呆,被吓出一身冷汗。

锦衣卫腰牌及木印

无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,

实质上都是专制皇权不断加强的产物。

皇权的异变:

(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。

(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等

明朝政治制度的变化

明朝政治制度的变化

②设置内阁

③宦官专权

①废除宰相,

权分六部

明朝政治制度的变化是加强皇权的产物,是封建制度走向衰落的结果。

④特务政治

弊:造成皇权过于集中,皇帝独断,难免决策失误;宦官掌握批红权后容易出现宦官专权,政治黑暗。

利:加强皇权,防止权臣专权;使中央集权得以加强,社会得以稳定

影 响

明朝航海时代辉煌与落后

贰

学习聚焦:明朝前期的郑和下西洋是世界航海史上的壮举。倭寇和西方殖民者成为海防的新问题。

二、边防压力

背景:国力强盛;造船技术发达;指南针的广泛应用。

目的:“耀兵异域,示中国富强”

过程:1405—1433年间,先后7次出海,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,访问亚非30多个国家地区。

宣扬国威-----郑和下西洋

三宝庙(泰国)

积极:

①是世界航海史上的壮举。

②增进了中国与亚非国家和地区的友好往来;宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响;

局限:后期给明朝带来较大的财政负担,未能持续。

【朝贡贸易】(源于宋代,盛于明清,止于马关——1895《马关条约》)

含义 源于宋代市舶司的“抽买”、“抽解”和“进奉”。对海舶输入商货中的禁榷品(禁止买卖的货物),由政府全部收买;对非禁榷品,抽分收购一部分,其余许民间买卖。通过朝贡与赏赐完成交易,官方使节往返,以礼物赠答的贸易方式。

朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物。

特点

目的

评价

“厚往薄来”“倍偿其价”。

不在获取最大的经济效益,而是政治上要宣扬国威,经济上求购各种异域奇珍异宝特产,以满足统治者对奢假品的需求。

(1)增强了中外经济文化交流。

(2)不计经济效益赏赐贸易违背经济规律,给政府财政造成巨大负担,后因国力衰退而中止

【知识深化】朝贡贸易

海陆形势与对外经略

海疆形势

1、东南沿海的“倭患”

材料:寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛……于是海滨人人皆贼,有诛之不可胜诛者。

——【明】谢杰《虔台倭纂》

思考:“倭寇”由什么人组成?为何明初以来倭患愈演愈烈?

海禁政策

(经济封锁)

东南民间走私猖獗

明清王朝禁阻民间人士非经过官方许可,私自出洋从事海外贸易的政策。

抗倭斗争

东南沿海形势稳定

戚继光、俞大猷

朝廷放松对私人海外贸易的限制

隆庆开海

2、西方殖民者入侵

西班牙占

荷兰占

16世纪台湾形势图

嘉靖三十六年,葡萄牙人借口需要停泊、晾晒货物等,并许诺缴纳租金,“求于近处泊船”,经澳门守澳官王绰代为申请,海道副使汪柏同意,葡萄牙正式入居澳门。此后,葡萄牙人修造炮台,设官置署,筑室建房,进行移民,澳门逐步沦为西方殖民者第一块在华殖民地。

——摘编自彭勇《明史》

明廷允许葡萄牙租借澳门,是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,实行以防北方民族为主这一民族政策的结果。

1557年,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳的租住权。

1624年,荷兰侵入南台湾。

1626年,西班牙侵占北台湾。

1642年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

1662年,南明郑成功收复台湾。

背景:新航路开辟后,西班牙、葡萄牙对外殖民扩张,掠夺中国沿海地区

(明朝“海防”观念比较淡薄)

海疆形势

海禁政策

(1)海禁含义:禁止国人出海贸易

(但欢迎外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行。)

(2)目的:保护沿海安全、防止倭寇骚扰

(3)发展历程:(严禁与弛禁)

朝代 政策

洪武时(明太祖始) 严禁与外洋番人贸易

永乐时(明成祖) 严禁与渐松弛,郑和下西洋为高潮(官方朝贡)

嘉靖时(明世宗) 厉行海禁防倭寇之患

隆庆时(明穆宗) 始开海禁,允许海外贸易(隆庆开关p67)

海陆形势与对外经略

明朝统治前期,中国仍是当时世界上最发达的国家之一,郑和下西洋最能说明当时中国的经济、科技等方面仍领先于其他国家,所以在外交上能主动地与外国和平友好地交往。明朝统治后期,倭寇入侵,更严重的是,葡萄牙西班牙荷兰欧洲殖民国家的东来,说明此时的欧洲已经不是中世纪时期的欧洲了,而是一个大航海时代的欧洲。中国对此只能被迫采用战争自卫方式,在对外关系上开始处于被动地位了。

葡西荷殖民国家东来

被动应对

明朝的

对外关系

明朝前期---国力强盛---郑和下西洋---主动交往

明朝后期---国势衰落---戚继光抗倭---冲突

民族国家治理与明清易代

叁

学习聚焦:长期以来,蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁。明末,满族崛起,并最终取代明朝建立清朝。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

明朝形势图(1433年)

1.中央机构:

2.边疆管理:

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(负责培养各种民族文字翻译人才)

①北方:蒙古

防御、战争、议和

贸易(开放马市)

②西藏:

册封、行政管辖

经济交流(贡赐、茶马贸易)

③东北:设都司、卫、所,封授官号

④西北:设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

⑤西南:

设土司

内陆边疆

疆域:

北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。

政策:威德兼施,以夷治夷、因俗而治。

影响:对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用,也为清朝中国疆域的最终形成奠定基础。

明代推行的土司制度,对稳定西南少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才完成的。 ——白寿彝《中国通史》

明修长城 置九边军镇,有利于民族交融和促进民族间经济文化交流。

内陆边疆

明末农民战争

杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。

吃他娘,着她娘,吃着不够有闯王。

不当差,不纳粮,大家快活过一场。

——佚名《闯王》

1636年

1616年

1600前后

1644年

女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号大金(后金),进攻明朝

皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

1644年,李自成攻占北京,明朝灭亡。

清朝多尔衮统军入关,打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。

清太祖努尔哈赤 “清太宗皇太极”

◎山海关

清世祖顺治帝福临

◎李自成进京

明清易代

明朝(1368年-1644年)阶段特征

政治:统一多民族国家日趋巩固,国家版图初步奠定; 明初废丞相,设内阁,实行厂卫特务统治、八股取士等,加强君主专制;

经济:农业、手工业发展均超过了前代水平;美洲高产作物传入;白银大量流入,成为普遍流通货币;明朝中后期私营手工业取代官营手工业占据主导地位,雇佣关系出现,资本主义生产关系萌芽。

文化:明末清初批判儒学产生,否定君主专制,主张个性自由,提倡“经世致用”、“工商皆本”;科举考试出现八股取士;小说和戏曲具有高度的反封建的思想性和艺术性;

对外关系:郑和下西洋,朝贡贸易宣扬国威;西学东渐,传教士来华;明中后期开始海禁政策

课堂练习

1.从汉朝至明朝,封建王朝的最高统治者对相权进行了一系列的调整。从总体上看,这些调整都 ( )

A.立足于提高中央机构的行政效率

B.以扩大政权的社会基础为基本出发点

C.服从和服务于专制皇权的需要

D.使中央机构的功能越来越健全

2.明初,朱元璋严禁宦官读书识字,但明朝中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明朝中后期( )

A.中枢决策的过程发生异变 B.皇帝的权力日趋衰落

C.内阁议政的功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

C

A

3.明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

4.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

课堂练习

明太祖朱元璋半身像

乾隆御制本

明太祖朱元璋坐像

“台北故宫博物院”藏

清·朱元璋像

民间私藏本

导入:不一样的朱元璋

朱元璋又是如何治理这个新国家呢

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

12

从明朝建立到清军入关

【课程标准】

1.了解明代统一全国和经略边疆的相关举措,认识统一多民族国家版图奠定的重要意义;

2.了解明代封建专制的发展。

一、强化与异化——明朝中枢权力机构的变化

二、前进与退却——明朝航海时代辉煌与落后

三、加强与巩固——民族国家治理与明清易代

明朝中枢权力机构的变化

学习聚焦:明朝废除宰相后,皇帝设立内阁担任秘书工作,宦官也趁机获得更多权力。

壹

明朝政治制度的变化

1、朱元璋废除宰相制度,权分六部

材料:昔秦皇去封建、异三公,以天下诸国合为郡县,朝廷设上、次二相,出纳君命,总理百僚......乱自秦起,宰相权重,指鹿为马。自秦以下,人人君天下者,皆不鉴秦设相之患,相继而命之,往往病及干国君者,其故在擅专威福而致是欤?抑君怠政而有此欤? ─朱元璋《明太祖集》

材料:(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。—《明史·胡惟庸传》

思考:结合材料简析朱元璋废相的原因。

材料:元氏之有天下,固由世祖之雄武,而其亡也,由委任权臣,上下蒙蔽故也......人君不能躬览庶政,故大臣得以专权自恣。 ——《明太祖实录》

(1)历史原因:在专制主义中央集权制度下,君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)现实原因:明太祖废元朝行中书省,在地方设三司,集地方权力于中央,使宰相职权扩大。

(3)元朝教训:元朝丞相权势过重,威胁皇权,导致社会动荡。

(4)直接原因:宰相胡惟庸专权,对皇权构成威胁。

建立内阁制度

明太祖

明成祖

明宣宗

明神宗

奠基

殿阁大学士

侍从顾问

确立

文渊阁大学士参与机务

明成祖在位时,选拔一些

文官到皇宫内的文渊阁值班,

充当秘书。从此,一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构形成,称“内阁”,其官员称为某殿或某阁大学士。

发展

内阁大学士

票拟奏章

皇帝

内阁

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

批红权

票拟权

草拟处理意见

正式批复奏章

性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

特点:

①非法定中央一级行政或决策机构,只是皇帝咨询顾问机构,无权决策;

②权力源自皇帝。

全盛

权力大增

权压六部

地位在不断提升,明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相,出现首辅专权的现象。

实质:是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

明朝政治制度的变化

宰相制度 内阁制度

相同点

不 同 点 地位

权力来源

对皇权作用

探究:比较中国古代宰相制与内阁制的异同点

职责都是辅助皇帝处理全国政务

法定,是最高行政机构

非法定,是秘书机构

对皇权有制约作用

无法制约皇权,

是皇权加强的产物

王朝官僚制度赋予其权利

皇帝的信任

内阁≠宰相

总结:丞相有法定之位——使行政之权;丞相有决策制约——来源于制度。

内阁无法定之位——为咨询秘书;内阁无决策制约——依附于皇权。

明清内阁制的特点

①始终不是法定中央一级正式的行政机构或决策机构;

②内阁没有行政权,不能正式统率六部;

③阁臣的升降由皇帝决定;

④票拟权最终取决于皇帝的批红。

宦官专权

(1)原因

皇帝防范内阁权重,

不分皇帝怠于政事。

(2)表现

①获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫;

③官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)评价

导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧

实质:是君主专制强化的产物。

“安然朝中坐,却知天下事”

有一天,大学士宋濂在家请客吃酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天在家请了什么客?吃了什么菜?喝了什么酒?宋濂一一回答。朱元璋高兴的说:“你没有骗我!”然后,拿出锦衣卫绘制的宋濂家宴图。宋濂看后目瞪口呆,被吓出一身冷汗。

锦衣卫腰牌及木印

无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,

实质上都是专制皇权不断加强的产物。

皇权的异变:

(1)外戚干政:外戚指君主的母族、妻族,如汉朝;

(2)宦官专权:宦官专权是封建专制主义中央集权的伴生物。

(3)权臣专政:权臣,指有权势之臣,权臣身份有:当朝宗室、将帅、宰辅、外戚乃至宦官。如西汉的霍光、东汉的曹操,明代张居正等

明朝政治制度的变化

明朝政治制度的变化

②设置内阁

③宦官专权

①废除宰相,

权分六部

明朝政治制度的变化是加强皇权的产物,是封建制度走向衰落的结果。

④特务政治

弊:造成皇权过于集中,皇帝独断,难免决策失误;宦官掌握批红权后容易出现宦官专权,政治黑暗。

利:加强皇权,防止权臣专权;使中央集权得以加强,社会得以稳定

影 响

明朝航海时代辉煌与落后

贰

学习聚焦:明朝前期的郑和下西洋是世界航海史上的壮举。倭寇和西方殖民者成为海防的新问题。

二、边防压力

背景:国力强盛;造船技术发达;指南针的广泛应用。

目的:“耀兵异域,示中国富强”

过程:1405—1433年间,先后7次出海,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,访问亚非30多个国家地区。

宣扬国威-----郑和下西洋

三宝庙(泰国)

积极:

①是世界航海史上的壮举。

②增进了中国与亚非国家和地区的友好往来;宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响;

局限:后期给明朝带来较大的财政负担,未能持续。

【朝贡贸易】(源于宋代,盛于明清,止于马关——1895《马关条约》)

含义 源于宋代市舶司的“抽买”、“抽解”和“进奉”。对海舶输入商货中的禁榷品(禁止买卖的货物),由政府全部收买;对非禁榷品,抽分收购一部分,其余许民间买卖。通过朝贡与赏赐完成交易,官方使节往返,以礼物赠答的贸易方式。

朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物。

特点

目的

评价

“厚往薄来”“倍偿其价”。

不在获取最大的经济效益,而是政治上要宣扬国威,经济上求购各种异域奇珍异宝特产,以满足统治者对奢假品的需求。

(1)增强了中外经济文化交流。

(2)不计经济效益赏赐贸易违背经济规律,给政府财政造成巨大负担,后因国力衰退而中止

【知识深化】朝贡贸易

海陆形势与对外经略

海疆形势

1、东南沿海的“倭患”

材料:寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛……于是海滨人人皆贼,有诛之不可胜诛者。

——【明】谢杰《虔台倭纂》

思考:“倭寇”由什么人组成?为何明初以来倭患愈演愈烈?

海禁政策

(经济封锁)

东南民间走私猖獗

明清王朝禁阻民间人士非经过官方许可,私自出洋从事海外贸易的政策。

抗倭斗争

东南沿海形势稳定

戚继光、俞大猷

朝廷放松对私人海外贸易的限制

隆庆开海

2、西方殖民者入侵

西班牙占

荷兰占

16世纪台湾形势图

嘉靖三十六年,葡萄牙人借口需要停泊、晾晒货物等,并许诺缴纳租金,“求于近处泊船”,经澳门守澳官王绰代为申请,海道副使汪柏同意,葡萄牙正式入居澳门。此后,葡萄牙人修造炮台,设官置署,筑室建房,进行移民,澳门逐步沦为西方殖民者第一块在华殖民地。

——摘编自彭勇《明史》

明廷允许葡萄牙租借澳门,是对葡萄牙殖民者侵略本性认识不足,而视北方民族为主要威胁,实行以防北方民族为主这一民族政策的结果。

1557年,葡萄牙人以晾晒货物为由,贿赂香山县地方官获得了在濠镜澳的租住权。

1624年,荷兰侵入南台湾。

1626年,西班牙侵占北台湾。

1642年,荷兰击败西班牙,独占台湾。

1662年,南明郑成功收复台湾。

背景:新航路开辟后,西班牙、葡萄牙对外殖民扩张,掠夺中国沿海地区

(明朝“海防”观念比较淡薄)

海疆形势

海禁政策

(1)海禁含义:禁止国人出海贸易

(但欢迎外国人来华贸易,只是要求必须在官方的主持下进行。)

(2)目的:保护沿海安全、防止倭寇骚扰

(3)发展历程:(严禁与弛禁)

朝代 政策

洪武时(明太祖始) 严禁与外洋番人贸易

永乐时(明成祖) 严禁与渐松弛,郑和下西洋为高潮(官方朝贡)

嘉靖时(明世宗) 厉行海禁防倭寇之患

隆庆时(明穆宗) 始开海禁,允许海外贸易(隆庆开关p67)

海陆形势与对外经略

明朝统治前期,中国仍是当时世界上最发达的国家之一,郑和下西洋最能说明当时中国的经济、科技等方面仍领先于其他国家,所以在外交上能主动地与外国和平友好地交往。明朝统治后期,倭寇入侵,更严重的是,葡萄牙西班牙荷兰欧洲殖民国家的东来,说明此时的欧洲已经不是中世纪时期的欧洲了,而是一个大航海时代的欧洲。中国对此只能被迫采用战争自卫方式,在对外关系上开始处于被动地位了。

葡西荷殖民国家东来

被动应对

明朝的

对外关系

明朝前期---国力强盛---郑和下西洋---主动交往

明朝后期---国势衰落---戚继光抗倭---冲突

民族国家治理与明清易代

叁

学习聚焦:长期以来,蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁。明末,满族崛起,并最终取代明朝建立清朝。

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

明朝形势图(1433年)

1.中央机构:

2.边疆管理:

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(负责培养各种民族文字翻译人才)

①北方:蒙古

防御、战争、议和

贸易(开放马市)

②西藏:

册封、行政管辖

经济交流(贡赐、茶马贸易)

③东北:设都司、卫、所,封授官号

④西北:设赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

⑤西南:

设土司

内陆边疆

疆域:

北控蒙古、西有西域、东北征服了女真族、西南方管辖西藏,并在青藏地区设有羁縻卫所,明代极盛时国土面积约达一千万平方公里。

政策:威德兼施,以夷治夷、因俗而治。

影响:对于统一多民族国家版图的奠定发挥了积极作用,也为清朝中国疆域的最终形成奠定基础。

明代推行的土司制度,对稳定西南少数民族地区的统治,起了一定积极作用,但其弊端也日益显露。土司的世袭性造成割据势力的事实存在,土司间为争夺领地、承袭权而仇杀、内讧,于是明朝廷在一些矛盾比较突出的地区实行改土归流。……改土归流比较彻底和大规模的推行,则是到清代才完成的。 ——白寿彝《中国通史》

明修长城 置九边军镇,有利于民族交融和促进民族间经济文化交流。

内陆边疆

明末农民战争

杀牛羊,备酒浆,开了城门迎闯王,闯王来了不纳粮。

吃他娘,着她娘,吃着不够有闯王。

不当差,不纳粮,大家快活过一场。

——佚名《闯王》

1636年

1616年

1600前后

1644年

女真建州部首领努尔哈赤逐渐统一女真各部。

努尔哈赤在赫图阿拉称汗,国号大金(后金),进攻明朝

皇太极在盛京称帝,改国号为“大清”,并将女真族名改为满洲。

1644年,李自成攻占北京,明朝灭亡。

清朝多尔衮统军入关,打败李自成,迁都北京,逐步统一全国。

清太祖努尔哈赤 “清太宗皇太极”

◎山海关

清世祖顺治帝福临

◎李自成进京

明清易代

明朝(1368年-1644年)阶段特征

政治:统一多民族国家日趋巩固,国家版图初步奠定; 明初废丞相,设内阁,实行厂卫特务统治、八股取士等,加强君主专制;

经济:农业、手工业发展均超过了前代水平;美洲高产作物传入;白银大量流入,成为普遍流通货币;明朝中后期私营手工业取代官营手工业占据主导地位,雇佣关系出现,资本主义生产关系萌芽。

文化:明末清初批判儒学产生,否定君主专制,主张个性自由,提倡“经世致用”、“工商皆本”;科举考试出现八股取士;小说和戏曲具有高度的反封建的思想性和艺术性;

对外关系:郑和下西洋,朝贡贸易宣扬国威;西学东渐,传教士来华;明中后期开始海禁政策

课堂练习

1.从汉朝至明朝,封建王朝的最高统治者对相权进行了一系列的调整。从总体上看,这些调整都 ( )

A.立足于提高中央机构的行政效率

B.以扩大政权的社会基础为基本出发点

C.服从和服务于专制皇权的需要

D.使中央机构的功能越来越健全

2.明初,朱元璋严禁宦官读书识字,但明朝中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明朝中后期( )

A.中枢决策的过程发生异变 B.皇帝的权力日趋衰落

C.内阁议政的功能已经丧失 D.宦官掌握决策权力

C

A

3.明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

4.明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

课堂练习

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进