统编版语文必修下册 第一单元2 烛之武退秦师 (第三课时)课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文必修下册 第一单元2 烛之武退秦师 (第三课时)课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-13 17:18:16 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

《烛之武退秦师》第三课时

—统编版—语文—第一单元

学习目标

1.梳理烛之武退秦师前后发生之事,能更全面、准确地把握文章内容和历史事件;

2.能分析郑文公、晋文公、秦穆公等人物的形象;

3.能理解中国传统文化中“为国以礼”的理念,自觉维护和发扬“中华文明之光”。

学习活动一 重回历史现场

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

(二)当时的局势如何?

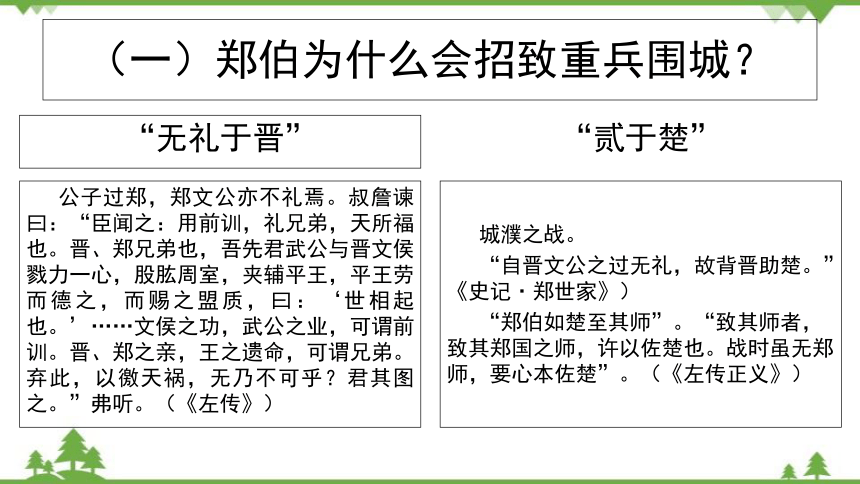

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

“无礼于晋”

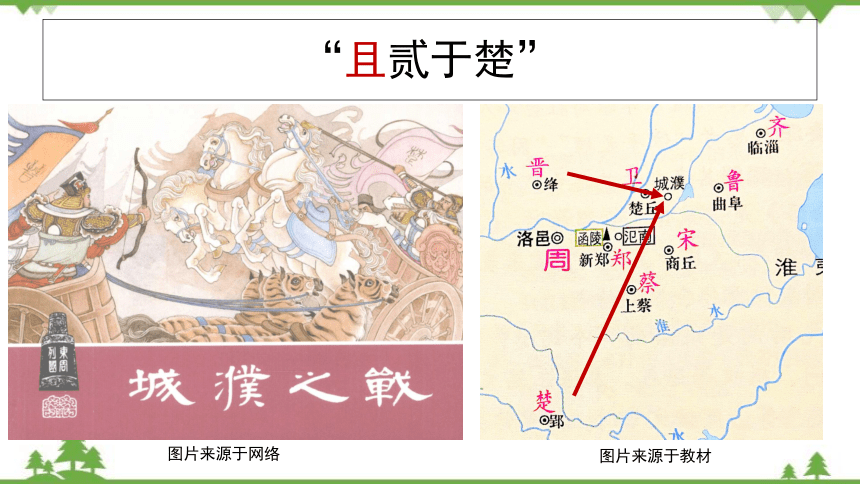

“贰于楚”

公子过郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻之:用前训,礼兄弟,天所福也。晋、郑兄弟也,吾先君武公与晋文侯戮力一心,股肱周室,夹辅平王,平王劳而德之,而赐之盟质,曰:‘世相起也。’……文侯之功,武公之业,可谓前训。晋、郑之亲,王之遗命,可谓兄弟。弃此,以徼天祸,无乃不可乎?君其图之。”弗听。(《左传》)

城濮之战。

“自晋文公之过无礼,故背晋助楚。”《史记·郑世家》)

“郑伯如楚至其师”。“致其师者,致其郑国之师,许以佐楚也。战时虽无郑师,要心本佐楚”。(《左传正义》)

“且贰于楚”

图片来源于网络

图片来源于教材

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

“无礼于晋”

公子过郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻之:用前训,礼兄弟,天所福也。晋、郑兄弟也,吾先君武公与晋文侯戮力一心,股肱周室,夹辅平王,平王劳而德之,而赐之盟质,曰:‘世相起也。’……文侯之功,武公之业,可谓前训。晋、郑之亲,王之遗命,可谓兄弟。弃此,以徼天祸,无乃不可乎?君其图之。”弗听。(《左传》)

图片来源于网络

首鼠两端

罔顾亲情

背晋助楚

背弃世盟

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

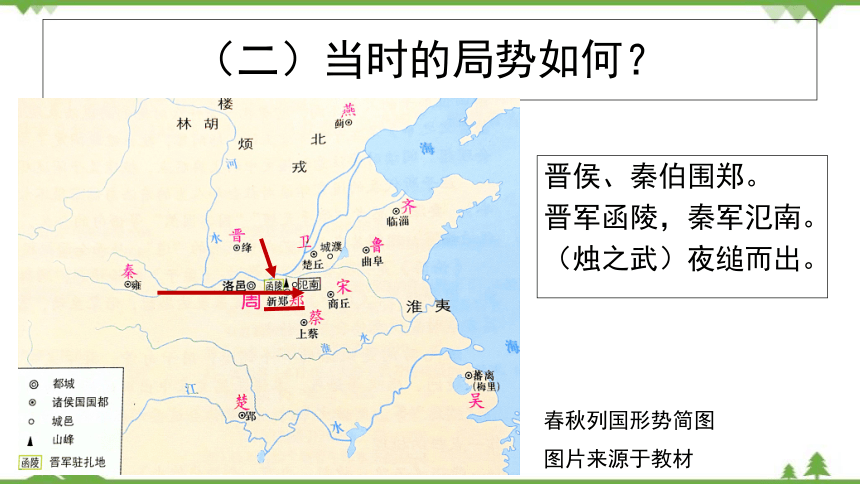

(二)当时的局势如何?

晋侯、秦伯围郑。

晋军函陵,秦军氾南。

(烛之武)夜缒而出。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

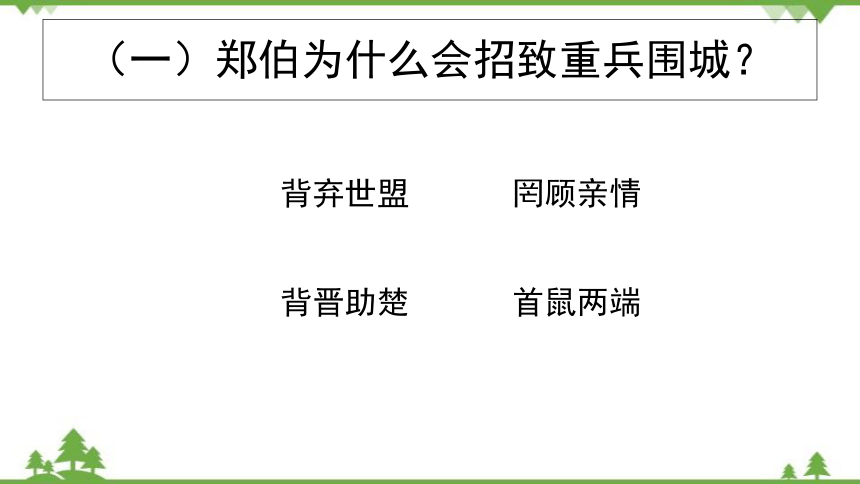

重耳主晋

穆公曰:“知之欲急反国矣。”

重耳曰:“孤臣之仰君,如百谷之惠时雨。”

(《史记·晋世家》)

(二)当时的局势如何?

晋侯、秦伯围郑。

晋军函陵,秦军氾南。

(烛之武)夜缒而出。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

(二)当时的局势如何?

学习活动二 品议春秋君王

(一)面对强大的秦晋联军,郑文公怎么办?

(二)秦穆公为什么决定与“郑人盟”,并且在撤兵前“使杞子、逢孙、杨孙戍之”?

(三)如何理解晋文公所说的“仁”“知”“武”?

鼠目寸光

(一)郑文公

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

首鼠两端

善用人才

以礼待臣

成效显著

秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

亦去之。

秦晋破盟

秦郑结盟

喜获强援

晋军退兵

烛之武是如何成功劝说的?

思辨之言——层层递进,逻辑清晰 智慧之言——处处为对方着想

①亡郑有险无益。 对比 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 举例 以史为鉴

④晋国无度无厌。 假设

以害相劝

烛之武的说辞无懈可击吗?

烛之武为国起见,说秦之词,句句悚动,有回天之力。其中无限层折,犹短兵接战,转斗无前。不虑秦伯不落其彀中也。计较利害处,实开战国游说门户。

——林云铭《古文析义》

烛之武的说辞,紧紧抓住亡郑有利晋国而不利于秦国,离间秦晋的关系,使秦穆公改变了主意。他雄辩的逻辑和气势,已经和战国策士游说之辞相类似。

——沈玉成《左传选》

烛之武的说辞无懈可击吗?

①亡郑有险无益。 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 以史为鉴

④晋国无度无厌。 以害相劝

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋惠公 = 晋文公 ?

烛之武的说辞无懈可击吗?

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

春秋列国形势简图

图片来源于教材

烛之武的说辞无懈可击吗?

秦穆公在想什么?

秦

晋

郑

结盟

联盟

毁盟

(二)秦穆公

以利为先

深具韬略

处事果断

背信弃义

(三)晋文公

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

(三)晋文公

仁义当头

利益为本

雄才大略

讲究礼仪

学习活动二 品议春秋君王

学习活动三 解码文化基因

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文中,孔子提出“为国以礼”的理念,请结合课文内容,谈谈你的理解。

春秋君王

求眼前小利

谋称霸大利

图永霸远利

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”(《论语》)

礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者也。(《左传·隐公十一年》)

总结

重回历史现场,评议春秋君王,解码文化基因

1.更全面、准确地把握文章内容和历史事件;

2.分析郑文公、晋文公、秦穆公等人物的形象;

3.理解中国传统文化中“为国以礼”的理念,自觉维护和发扬“中华文明之光”。

《烛之武退秦师》能给我们的写作以怎样的启示?

组织严密,前后照应。

起伏跌宕,生动活泼。

说理透辟,善于辞令。

如何理解“谦和好礼”的传统美德?

“凡人之所以为人者,礼义也。”(《礼记·冠义》)

“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”(《左传·隐公十五年》)

“不学礼,无以立。”

“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”(《中庸》)

“礼之用,和为贵。”(《论语·学而》

“君子和而不同,小人同而不和。”《论语·子路》)

礼义之邦

治国安邦的根本

立身之本和区分人格高低的标准

礼节

礼貌

礼让

谦

谦虚

谦让

和

和气

和眭

和谐

中和

谢谢观看

《烛之武退秦师》第三课时

—统编版—语文—第一单元

学习目标

1.梳理烛之武退秦师前后发生之事,能更全面、准确地把握文章内容和历史事件;

2.能分析郑文公、晋文公、秦穆公等人物的形象;

3.能理解中国传统文化中“为国以礼”的理念,自觉维护和发扬“中华文明之光”。

学习活动一 重回历史现场

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

(二)当时的局势如何?

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

“无礼于晋”

“贰于楚”

公子过郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻之:用前训,礼兄弟,天所福也。晋、郑兄弟也,吾先君武公与晋文侯戮力一心,股肱周室,夹辅平王,平王劳而德之,而赐之盟质,曰:‘世相起也。’……文侯之功,武公之业,可谓前训。晋、郑之亲,王之遗命,可谓兄弟。弃此,以徼天祸,无乃不可乎?君其图之。”弗听。(《左传》)

城濮之战。

“自晋文公之过无礼,故背晋助楚。”《史记·郑世家》)

“郑伯如楚至其师”。“致其师者,致其郑国之师,许以佐楚也。战时虽无郑师,要心本佐楚”。(《左传正义》)

“且贰于楚”

图片来源于网络

图片来源于教材

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

“无礼于晋”

公子过郑,郑文公亦不礼焉。叔詹谏曰:“臣闻之:用前训,礼兄弟,天所福也。晋、郑兄弟也,吾先君武公与晋文侯戮力一心,股肱周室,夹辅平王,平王劳而德之,而赐之盟质,曰:‘世相起也。’……文侯之功,武公之业,可谓前训。晋、郑之亲,王之遗命,可谓兄弟。弃此,以徼天祸,无乃不可乎?君其图之。”弗听。(《左传》)

图片来源于网络

首鼠两端

罔顾亲情

背晋助楚

背弃世盟

(一)郑伯为什么会招致重兵围城?

(二)当时的局势如何?

晋侯、秦伯围郑。

晋军函陵,秦军氾南。

(烛之武)夜缒而出。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

重耳主晋

穆公曰:“知之欲急反国矣。”

重耳曰:“孤臣之仰君,如百谷之惠时雨。”

(《史记·晋世家》)

(二)当时的局势如何?

晋侯、秦伯围郑。

晋军函陵,秦军氾南。

(烛之武)夜缒而出。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

(二)当时的局势如何?

学习活动二 品议春秋君王

(一)面对强大的秦晋联军,郑文公怎么办?

(二)秦穆公为什么决定与“郑人盟”,并且在撤兵前“使杞子、逢孙、杨孙戍之”?

(三)如何理解晋文公所说的“仁”“知”“武”?

鼠目寸光

(一)郑文公

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之。

首鼠两端

善用人才

以礼待臣

成效显著

秦伯说,与郑人盟。

使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

亦去之。

秦晋破盟

秦郑结盟

喜获强援

晋军退兵

烛之武是如何成功劝说的?

思辨之言——层层递进,逻辑清晰 智慧之言——处处为对方着想

①亡郑有险无益。 对比 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 举例 以史为鉴

④晋国无度无厌。 假设

以害相劝

烛之武的说辞无懈可击吗?

烛之武为国起见,说秦之词,句句悚动,有回天之力。其中无限层折,犹短兵接战,转斗无前。不虑秦伯不落其彀中也。计较利害处,实开战国游说门户。

——林云铭《古文析义》

烛之武的说辞,紧紧抓住亡郑有利晋国而不利于秦国,离间秦晋的关系,使秦穆公改变了主意。他雄辩的逻辑和气势,已经和战国策士游说之辞相类似。

——沈玉成《左传选》

烛之武的说辞无懈可击吗?

①亡郑有险无益。 以退为进

②舍郑有益无害。 以利相诱

③晋君忘恩不仁。 以史为鉴

④晋国无度无厌。 以害相劝

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋惠公 = 晋文公 ?

烛之武的说辞无懈可击吗?

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?

春秋列国形势简图

图片来源于教材

烛之武的说辞无懈可击吗?

秦穆公在想什么?

秦

晋

郑

结盟

联盟

毁盟

(二)秦穆公

以利为先

深具韬略

处事果断

背信弃义

(三)晋文公

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

春秋列国形势简图

图片来源于教材

(三)晋文公

仁义当头

利益为本

雄才大略

讲究礼仪

学习活动二 品议春秋君王

学习活动三 解码文化基因

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文中,孔子提出“为国以礼”的理念,请结合课文内容,谈谈你的理解。

春秋君王

求眼前小利

谋称霸大利

图永霸远利

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”(《论语》)

礼,经国家,定社稷,序人民,利后嗣者也。(《左传·隐公十一年》)

总结

重回历史现场,评议春秋君王,解码文化基因

1.更全面、准确地把握文章内容和历史事件;

2.分析郑文公、晋文公、秦穆公等人物的形象;

3.理解中国传统文化中“为国以礼”的理念,自觉维护和发扬“中华文明之光”。

《烛之武退秦师》能给我们的写作以怎样的启示?

组织严密,前后照应。

起伏跌宕,生动活泼。

说理透辟,善于辞令。

如何理解“谦和好礼”的传统美德?

“凡人之所以为人者,礼义也。”(《礼记·冠义》)

“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”(《左传·隐公十五年》)

“不学礼,无以立。”

“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”(《中庸》)

“礼之用,和为贵。”(《论语·学而》

“君子和而不同,小人同而不和。”《论语·子路》)

礼义之邦

治国安邦的根本

立身之本和区分人格高低的标准

礼节

礼貌

礼让

谦

谦虚

谦让

和

和气

和眭

和谐

中和

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])