高中统编历史新教材选择性必修2《经济与社会生活》课件(共33张PPT)第5课 工业革命与工厂制度

文档属性

| 名称 | 高中统编历史新教材选择性必修2《经济与社会生活》课件(共33张PPT)第5课 工业革命与工厂制度 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-15 12:53:59 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

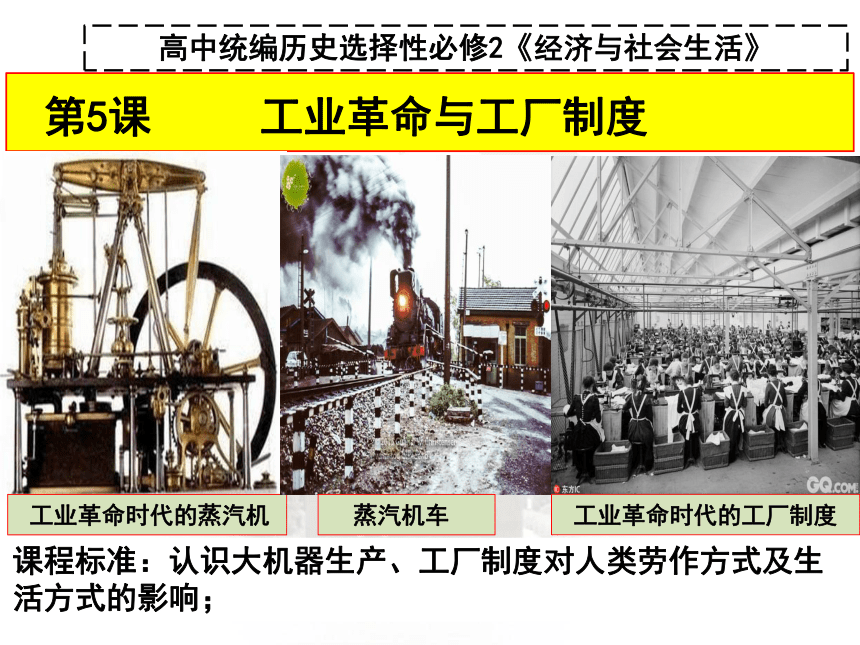

第5课 工业革命与工厂制度

课程标准:认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

高中统编历史选择性必修2《经济与社会生活》

工业革命时代的蒸汽机

蒸汽机车

工业革命时代的工厂制度

回顾工业时代来临之前农业和手工业的劳作方式?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

材料 一屋宽且长,织机二百张,织工二百人,排列成长行;附近又一室,少女二百人,纱绩辛且勤……户外又一室,贫儿一百五,列坐检细毛——又有一广厅,五十修剪...又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施……

手工工场的特点:规模大;不仅雇佣男工,还雇佣女工和童工;分工合作。

手工工场有何特点?

依据材料结合所学知识思考手工工场有哪些特点?

工业革命前:手工工场

工业革命后:大机器生产

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

1.工厂制度产生的背景

①生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化

②工厂的出现:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革

2.工厂制度的出现

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

一、机器大生产与工厂制度的出现

概念阐释:在世界近代史中泛指资本主义机器大生产,即使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业。18~19世纪,经过工业革命,机器在生产中广泛应用,资本主义经济凭借机器化大生产,最终战胜封建经济和小商品,确立了自己的统治地位。工厂和手工工场相比,采用了机械化大生产,大大提高了社会生产力,这是人类社会进步的一个重要里程碑。

性质:第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式

工厂概念的理解认识

(1)时间:

(2)规章:

(3)生产:

(4)原料:

实行倒班制

工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识

生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量

由工厂统一供应、合理调配

3.工厂制度的特点

洋务派:19 世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

4.工厂制度引入中国

民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

4.工厂制度引入中国

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

世界:

中国:

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张

实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来

5.工厂制度的影响

材料一 新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替作坊,从而把中等阶级的劳动分子变为了工人无产者,并把居民间的一切差别转化为工人和资本家之间的对立。

(1)材料一说明工业革命时期经济领域发生了怎样的变化?

史料史证能力训练:机器大生产与工厂制度

机器大生产代替了手工生产;工厂生产代替工场生产。

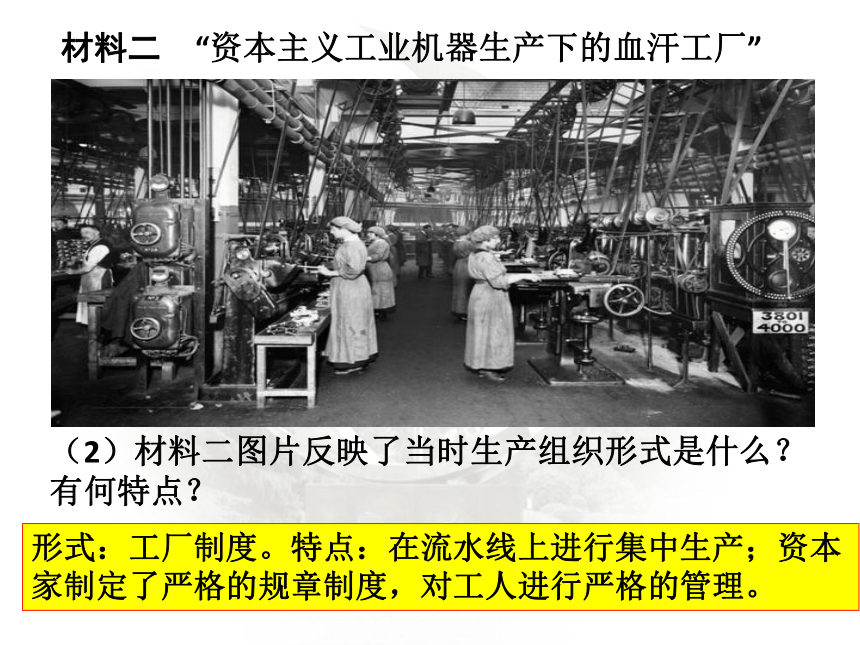

材料二 “资本主义工业机器生产下的血汗工厂”

(2)材料二图片反映了当时生产组织形式是什么?有何特点?

形式:工厂制度。特点:在流水线上进行集中生产;资本家制定了严格的规章制度,对工人进行严格的管理。

材料一 一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉! ——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

(1)生产资料集中使用; (2)雇佣工人集中劳动;

(3)生产规模不断扩大; (4)分工细致协作高效;

(5)使用机器流水生产; (6)严格遵守规章制度;

(7)注重产品市场销售; (8)生产社会化程度高。

历史解释能力训练

二、工业革命后生活方式的变化

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——【德】马克思、【德】恩格斯《共产党宣言》

①城市人口猛增,不少小城镇发展为工业城市。曼彻斯特成为英国城市化的典型。

②鸦片战争后,上海、青岛等地的城市化水平迅速提升。

③20世纪至今,西方国家逐渐重视城市规划,促使城市布局日益宜居化。

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间

二、工业革命后生活方式的变化

①英国兴建大量铁路:修建人工运河,曼彻斯特、伯明翰是著名的水运枢纽。

②英国港口同陆上交通连接,形成了不列颠的水陆运输网,被称为“运输革命”。

2、交通运输业迅速发展,极大方便了人们的出行

二、工业革命后生活方式的变化

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平提高。

3、促进了乡村的改变

二、工业革命后生活方式的变化

4、人们的时间观念空前加强,生活节奏加快

坚持守时,准时准点成了现代生活的准则。社会上层人士出行戴表,大城市多处设有标准钟。

二、工业革命后生活方式的变化

①1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,并加大政府对教育的经费支持。

②20 世纪初,中国开始推广义务教育,还出现了工人学校。

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

二、工业革命后生活方式的变化

英国宪章运动

法国里昂两次起义

德国西里西亚纺织工人起义

影响:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

结果:经过一系列斗争,产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

6.给民众的生活带来消极影响,民众的生存环境恶劣。

二、工业革命后生活方式的变化

工

业

革

命

与工厂制度

中国洋务企业和民族资本主义企业引进工厂制度,表现不俗

给民众带来消极影响,民众生存环境恶劣,社会主义运动风起云涌

本课小结:

机器

与

工厂

生活方式变化

英国工业革命后,工厂和工厂制度出现,极大提高生产力

促进城市化进程,人口猛涨,逐渐重视城市规划

交通运输迅速发展,形成大不列颠水陆交通网

城乡差距逐渐缩小,人们走出乡村生活

时间观念不断加强,准时准点成为准则

初等教育不断推广,政府立法推动教育发展

1.保尔·芒图在《十八世纪产业革命》中指出:“所谓大革命,首先必须将其理解为一种组织、一种生产制度。”文中的“组织”“生产制度”是指( )

A.手工工场 B.垄断组织

C.工厂 D.贸易公司

【答案】C。【解析】 [手工工场是工业革命前的主要生产组织形式,故A项错误;垄断组织出现在第二次工业革命时期,故B项错误;工业革命实现了生产组织形式由手工工场到工厂的转变,故C项正确;贸易公司不是工业革命下工业资本的产物,故D项错误。]

C

巩固训练:

2.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明( )

A.工场手工业的实质是机器大生产

B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物

D.机器大生产是社会大分工的产物

【答案】B。【解析】 [材料“是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器”说明手工工场对工业革命的促进作用,故选B项;A、C、D三项在材料中未体现,均排除。]

B

3.欧美国家率先实现了从有机物经济向无机物经济的转变,即生产活动中的动力来源从动植物向矿物的转变。直接推动这一转变的是( )

A.牛顿经典力学 B.达尔文进化论

C.蒸汽机 D.计算机

【答案】C。【解析】 抓住题干的关键信息“动力来源从动植物向矿物的转变”,结合所学知识可知直接推动这一转变的是工业革命,工业革命使人类生产活动的动力由人力、畜力转变为蒸汽动力,而蒸汽机以煤为燃料,故C项正确。

C

4.19世纪以前,教育主要是少数精英和富有阶级的特权。但到了20世纪初,绝大多数欧洲国家都建立起义务教育体系,规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育。这一现象的出现主要是由于( )

A.工业时代的社会需求 B.民主政治的不断进步

C.当时社会矛盾的缓和 D.工人阶级斗争的结果

【答案】A。【解析】据材料19世纪以前的精英教育到20世纪初的大众教育,说明社会发展对人民教育提出了要求,这符合工业时代的社会需求,故选A项;民主政治的不断进步不是主要原因,排除B项;材料强调的是接受教育的范围扩大,不是社会矛盾的缓和,排除C项;据材料国家建立“义务教育体系”“规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育”可知这一结果是政府行为,排除D项。

A

5.现代工厂制生产在早期呈现的显著特色是( )

A.作坊式集中劳动 B.大机器集中生产

C.大企业聚合生产 D.为垄断资本生产

【答案】B。【解析】[现代工厂制是在工业革命时期产生的,其早期呈现的显著特色是大机器生产,故选B项;作坊式集中劳动是工场手工业的特色,A项错误;大企业聚合生产和垄断资本生产是公司和现代企业的特点,C、D两项均错误。]

B

6.平奇贝克在《女工与工业革命》中提及:工厂“使年轻妇女走出狭小的‘家’,这种‘家’在场地、光线、空气、思想和同伴方面都非常有限”“表现自己在交友和社会活动方面的才干”“训练她具备自尊、自立和勇气”。这主要说明工业革命( )

A.促使女性走上企业领导岗位

B.提高女性的生产积极性

C.增强女性融入社会的能力

D.培养女性优良工作习惯

【答案】C。【解析】材料说明了工业革命中工厂的出现使女性在思想、交友、社会活动等方面更加的融入社会,故选C项。

C

7.发昌机器厂是以打铁为业的方举赞、孙英德在1866年合伙设立的一家打铁作坊,资本不过二三百元,工人四五个。它设在上海虹口外商船厂老船坞的对面,专为老船坞打制船用修配零件。记载显示,“发昌”在1869年已开始使用车床。这说明( )

A.近代民族工业发展举步维艰

B.近代民族工业引进西方机器开展生产

C.民族工业诞生之初深受封建势力的压迫

D.地主商人投资创办是民族工业诞生的路径之一

【答案】B。【解析】[发昌机器厂是中国近代最早的民族工业之一,材料中发昌机器厂在1869年已开始使用车床,说明其已经是近代化的企业,由于当时国内不可能生产车床,所以其生产所用车床是引进的,故选B项;材料并未涉及民族工业的发展状况,A项错误;材料中并未涉及封建势力,排除C项;D项不符合材料主旨,排除。]

B

8.下表是美国城市人口在不同时段的统计

年代 2 500人以上的城市数目 总人口(单位:百万人) 城市人口比例(%)

1690 4 0.21 8.3

1790 24 3.9 5.1

1820 61 9.6 7.2

1860 392 31.4 19.8

1880 939 50.2 28.2

由此推知,美国( )

A.经济结构发生了根本性变化 B.已经完成了工业化的进程

C.工业革命推动了城市化进程 D.工业发展已位居世界首位

C [从材料信息可知,1690—1880年间,美国城市数量和城市人口迅速增加,说明工业革命推动了城市化进程,故选C项;材料信息体现的是美国城市化的发展,无法说明经济结构发生了根本性变化,故A项错误;1880年,美国正在进行第二次工业革命,材料信息未涉及美国工业发展成就,也无法说明其完成了工业化进程,故B、D两项错误。]

C

9.下图是1770-1821年英国农业和工业在国民总收入中的比重示意图,由此可知英国( )

A.产业结构发生了变化

B.世界霸主地位确立

C.已率先完成了工业革命

D.已完成了工业化

【答案】A。【解析】 [由材料数据可知,1770年农业在国民收入中的比重远远大于工业,说明此时英国产业结构以农业为主;而到了1821年,工业在国民收入中的比重明显高于农业,说明此时英国的产业机构以工业为主,故选A项;英国在18世纪后半期就已经确立了世界殖民霸主地位,B项错误;1840年前后,英国率先完成了工业革命,C项错误;英国工业革命的完成标志着工业化的完成,D项错误。]

A

10.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

【答案】D。【解析】 [由材料“于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦”可知,它的安装恰恰处于英国刚刚完成工业革命之时,材料“大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时”说明在工业革命以后人们时间观念的增强,故选D项。]

D

11.19世纪中期,欧洲的技工学校和工人学院为女生开设读、写、算术、平板缝纫等课程;男生则学气象学、地质学、陶瓷制作、电学等课程。以下选项最符合材料主旨的是 ( )

A.男尊女卑思想依然严重

B.男女平等观念不占主流

C.工业化加剧了性别歧视

D.工业化强化了性别分工

【答案】D。【解析】[材料主要说明了在19世纪中期欧洲技工学校与工人学院依照学生性别与课程特点开设课程、招收学生的现象,由“读、写、算术、平板缝纫等课程”“气象学、地质学、陶瓷制作、电学等课程”等信息可得出19世纪中期随着工业化进程的加快强化了性别分工,故D项符合题意。]

D

12.19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士。”这表明( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

【答案】A。【解析】 [题干信息“工人包括童工每天工作不能少于十二小时”“机器运转时缺工者”“罚款”,反映了当时工人权利缺乏保障,劳资关系紧张,故选A项;B、C、D三项在材料中均未体现,排除。]

A

第5课 工业革命与工厂制度

课程标准:认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响;

高中统编历史选择性必修2《经济与社会生活》

工业革命时代的蒸汽机

蒸汽机车

工业革命时代的工厂制度

回顾工业时代来临之前农业和手工业的劳作方式?

一家一户的家庭式个体劳作劳作为主,魏晋南北朝和中世纪欧洲庄园式劳作

农业:

手工业:

家庭式劳作与作坊式劳作,手工业者世代传承。或父子相继,或师徒传授。

材料 一屋宽且长,织机二百张,织工二百人,排列成长行;附近又一室,少女二百人,纱绩辛且勤……户外又一室,贫儿一百五,列坐检细毛——又有一广厅,五十修剪...又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施……

手工工场的特点:规模大;不仅雇佣男工,还雇佣女工和童工;分工合作。

手工工场有何特点?

依据材料结合所学知识思考手工工场有哪些特点?

工业革命前:手工工场

工业革命后:大机器生产

从分散走向集中的手工工场

彻底的雇佣关系

机器大生产

集中劳动

1.工厂制度产生的背景

①生产专业化的实现:工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化

②工厂的出现:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发了从手工劳动到机器大生产的巨大变革,机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革

2.工厂制度的出现

随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

一、机器大生产与工厂制度的出现

概念阐释:在世界近代史中泛指资本主义机器大生产,即使用机械化劳动代替手工劳动的资本主义工业。18~19世纪,经过工业革命,机器在生产中广泛应用,资本主义经济凭借机器化大生产,最终战胜封建经济和小商品,确立了自己的统治地位。工厂和手工工场相比,采用了机械化大生产,大大提高了社会生产力,这是人类社会进步的一个重要里程碑。

性质:第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式

工厂概念的理解认识

(1)时间:

(2)规章:

(3)生产:

(4)原料:

实行倒班制

工厂主制定了严格的规章制度,以罚款、体罚和解雇等方式强化纪律意识

生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量

由工厂统一供应、合理调配

3.工厂制度的特点

洋务派:19 世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

4.工厂制度引入中国

民族资本家:张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来。

4.工厂制度引入中国

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益,彻底改变了手工作坊零碎分散的生产状态。

世界:

中国:

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。后来,张謇、范旭东等一批民族资本家主张

实业救国,也开办工厂并借鉴西方工厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来

5.工厂制度的影响

材料一 新生的工业能够这样成长起来,只是因为它用机器代替了手工工具,用工厂代替作坊,从而把中等阶级的劳动分子变为了工人无产者,并把居民间的一切差别转化为工人和资本家之间的对立。

(1)材料一说明工业革命时期经济领域发生了怎样的变化?

史料史证能力训练:机器大生产与工厂制度

机器大生产代替了手工生产;工厂生产代替工场生产。

材料二 “资本主义工业机器生产下的血汗工厂”

(2)材料二图片反映了当时生产组织形式是什么?有何特点?

形式:工厂制度。特点:在流水线上进行集中生产;资本家制定了严格的规章制度,对工人进行严格的管理。

材料一 一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉! ——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

(1)生产资料集中使用; (2)雇佣工人集中劳动;

(3)生产规模不断扩大; (4)分工细致协作高效;

(5)使用机器流水生产; (6)严格遵守规章制度;

(7)注重产品市场销售; (8)生产社会化程度高。

历史解释能力训练

二、工业革命后生活方式的变化

自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?

——【德】马克思、【德】恩格斯《共产党宣言》

①城市人口猛增,不少小城镇发展为工业城市。曼彻斯特成为英国城市化的典型。

②鸦片战争后,上海、青岛等地的城市化水平迅速提升。

③20世纪至今,西方国家逐渐重视城市规划,促使城市布局日益宜居化。

1、工业革命促进了城市化的发展,也改变了人们的生活空间

二、工业革命后生活方式的变化

①英国兴建大量铁路:修建人工运河,曼彻斯特、伯明翰是著名的水运枢纽。

②英国港口同陆上交通连接,形成了不列颠的水陆运输网,被称为“运输革命”。

2、交通运输业迅速发展,极大方便了人们的出行

二、工业革命后生活方式的变化

以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了大农场,农业现代化水平提高。

3、促进了乡村的改变

二、工业革命后生活方式的变化

4、人们的时间观念空前加强,生活节奏加快

坚持守时,准时准点成了现代生活的准则。社会上层人士出行戴表,大城市多处设有标准钟。

二、工业革命后生活方式的变化

①1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过立法推行初等教育,并加大政府对教育的经费支持。

②20 世纪初,中国开始推广义务教育,还出现了工人学校。

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

二、工业革命后生活方式的变化

英国宪章运动

法国里昂两次起义

德国西里西亚纺织工人起义

影响:标志着工人阶级登上历史舞台,促进了马克思主义的诞生。

结果:经过一系列斗争,产业工人的待遇有所改善,最长工时收到限制,最低工资得到一定保障。

6.给民众的生活带来消极影响,民众的生存环境恶劣。

二、工业革命后生活方式的变化

工

业

革

命

与工厂制度

中国洋务企业和民族资本主义企业引进工厂制度,表现不俗

给民众带来消极影响,民众生存环境恶劣,社会主义运动风起云涌

本课小结:

机器

与

工厂

生活方式变化

英国工业革命后,工厂和工厂制度出现,极大提高生产力

促进城市化进程,人口猛涨,逐渐重视城市规划

交通运输迅速发展,形成大不列颠水陆交通网

城乡差距逐渐缩小,人们走出乡村生活

时间观念不断加强,准时准点成为准则

初等教育不断推广,政府立法推动教育发展

1.保尔·芒图在《十八世纪产业革命》中指出:“所谓大革命,首先必须将其理解为一种组织、一种生产制度。”文中的“组织”“生产制度”是指( )

A.手工工场 B.垄断组织

C.工厂 D.贸易公司

【答案】C。【解析】 [手工工场是工业革命前的主要生产组织形式,故A项错误;垄断组织出现在第二次工业革命时期,故B项错误;工业革命实现了生产组织形式由手工工场到工厂的转变,故C项正确;贸易公司不是工业革命下工业资本的产物,故D项错误。]

C

巩固训练:

2.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明( )

A.工场手工业的实质是机器大生产

B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物

D.机器大生产是社会大分工的产物

【答案】B。【解析】 [材料“是生产劳动工具本身,特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场……工场手工业分工的这一产物,又生产出机器”说明手工工场对工业革命的促进作用,故选B项;A、C、D三项在材料中未体现,均排除。]

B

3.欧美国家率先实现了从有机物经济向无机物经济的转变,即生产活动中的动力来源从动植物向矿物的转变。直接推动这一转变的是( )

A.牛顿经典力学 B.达尔文进化论

C.蒸汽机 D.计算机

【答案】C。【解析】 抓住题干的关键信息“动力来源从动植物向矿物的转变”,结合所学知识可知直接推动这一转变的是工业革命,工业革命使人类生产活动的动力由人力、畜力转变为蒸汽动力,而蒸汽机以煤为燃料,故C项正确。

C

4.19世纪以前,教育主要是少数精英和富有阶级的特权。但到了20世纪初,绝大多数欧洲国家都建立起义务教育体系,规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育。这一现象的出现主要是由于( )

A.工业时代的社会需求 B.民主政治的不断进步

C.当时社会矛盾的缓和 D.工人阶级斗争的结果

【答案】A。【解析】据材料19世纪以前的精英教育到20世纪初的大众教育,说明社会发展对人民教育提出了要求,这符合工业时代的社会需求,故选A项;民主政治的不断进步不是主要原因,排除B项;材料强调的是接受教育的范围扩大,不是社会矛盾的缓和,排除C项;据材料国家建立“义务教育体系”“规定所有6岁至12岁的儿童都要接受教育”可知这一结果是政府行为,排除D项。

A

5.现代工厂制生产在早期呈现的显著特色是( )

A.作坊式集中劳动 B.大机器集中生产

C.大企业聚合生产 D.为垄断资本生产

【答案】B。【解析】[现代工厂制是在工业革命时期产生的,其早期呈现的显著特色是大机器生产,故选B项;作坊式集中劳动是工场手工业的特色,A项错误;大企业聚合生产和垄断资本生产是公司和现代企业的特点,C、D两项均错误。]

B

6.平奇贝克在《女工与工业革命》中提及:工厂“使年轻妇女走出狭小的‘家’,这种‘家’在场地、光线、空气、思想和同伴方面都非常有限”“表现自己在交友和社会活动方面的才干”“训练她具备自尊、自立和勇气”。这主要说明工业革命( )

A.促使女性走上企业领导岗位

B.提高女性的生产积极性

C.增强女性融入社会的能力

D.培养女性优良工作习惯

【答案】C。【解析】材料说明了工业革命中工厂的出现使女性在思想、交友、社会活动等方面更加的融入社会,故选C项。

C

7.发昌机器厂是以打铁为业的方举赞、孙英德在1866年合伙设立的一家打铁作坊,资本不过二三百元,工人四五个。它设在上海虹口外商船厂老船坞的对面,专为老船坞打制船用修配零件。记载显示,“发昌”在1869年已开始使用车床。这说明( )

A.近代民族工业发展举步维艰

B.近代民族工业引进西方机器开展生产

C.民族工业诞生之初深受封建势力的压迫

D.地主商人投资创办是民族工业诞生的路径之一

【答案】B。【解析】[发昌机器厂是中国近代最早的民族工业之一,材料中发昌机器厂在1869年已开始使用车床,说明其已经是近代化的企业,由于当时国内不可能生产车床,所以其生产所用车床是引进的,故选B项;材料并未涉及民族工业的发展状况,A项错误;材料中并未涉及封建势力,排除C项;D项不符合材料主旨,排除。]

B

8.下表是美国城市人口在不同时段的统计

年代 2 500人以上的城市数目 总人口(单位:百万人) 城市人口比例(%)

1690 4 0.21 8.3

1790 24 3.9 5.1

1820 61 9.6 7.2

1860 392 31.4 19.8

1880 939 50.2 28.2

由此推知,美国( )

A.经济结构发生了根本性变化 B.已经完成了工业化的进程

C.工业革命推动了城市化进程 D.工业发展已位居世界首位

C [从材料信息可知,1690—1880年间,美国城市数量和城市人口迅速增加,说明工业革命推动了城市化进程,故选C项;材料信息体现的是美国城市化的发展,无法说明经济结构发生了根本性变化,故A项错误;1880年,美国正在进行第二次工业革命,材料信息未涉及美国工业发展成就,也无法说明其完成了工业化进程,故B、D两项错误。]

C

9.下图是1770-1821年英国农业和工业在国民总收入中的比重示意图,由此可知英国( )

A.产业结构发生了变化

B.世界霸主地位确立

C.已率先完成了工业革命

D.已完成了工业化

【答案】A。【解析】 [由材料数据可知,1770年农业在国民收入中的比重远远大于工业,说明此时英国产业结构以农业为主;而到了1821年,工业在国民收入中的比重明显高于农业,说明此时英国的产业机构以工业为主,故选A项;英国在18世纪后半期就已经确立了世界殖民霸主地位,B项错误;1840年前后,英国率先完成了工业革命,C项错误;英国工业革命的完成标志着工业化的完成,D项错误。]

A

10.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

【答案】D。【解析】 [由材料“于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦”可知,它的安装恰恰处于英国刚刚完成工业革命之时,材料“大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时”说明在工业革命以后人们时间观念的增强,故选D项。]

D

11.19世纪中期,欧洲的技工学校和工人学院为女生开设读、写、算术、平板缝纫等课程;男生则学气象学、地质学、陶瓷制作、电学等课程。以下选项最符合材料主旨的是 ( )

A.男尊女卑思想依然严重

B.男女平等观念不占主流

C.工业化加剧了性别歧视

D.工业化强化了性别分工

【答案】D。【解析】[材料主要说明了在19世纪中期欧洲技工学校与工人学院依照学生性别与课程特点开设课程、招收学生的现象,由“读、写、算术、平板缝纫等课程”“气象学、地质学、陶瓷制作、电学等课程”等信息可得出19世纪中期随着工业化进程的加快强化了性别分工,故D项符合题意。]

D

12.19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士。”这表明( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

【答案】A。【解析】 [题干信息“工人包括童工每天工作不能少于十二小时”“机器运转时缺工者”“罚款”,反映了当时工人权利缺乏保障,劳资关系紧张,故选A项;B、C、D三项在材料中均未体现,排除。]

A

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化