人教版必修二第14课物质生活与习俗的变迁(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修二第14课物质生活与习俗的变迁(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-02 16:56:43 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。物质生活与习俗的变迁人教版必修二第五单元第14课说课人:李亮本 次 说 课 的 基 本 程 序说教材说教法、学法说教学过程4321说学情课标要求 2教材的地位和作用 34教学目标教学的重难点问题 1首先:说教材首先:说教材1、课程标准了解近代以来人们物质生活和社会习俗变化的史实,

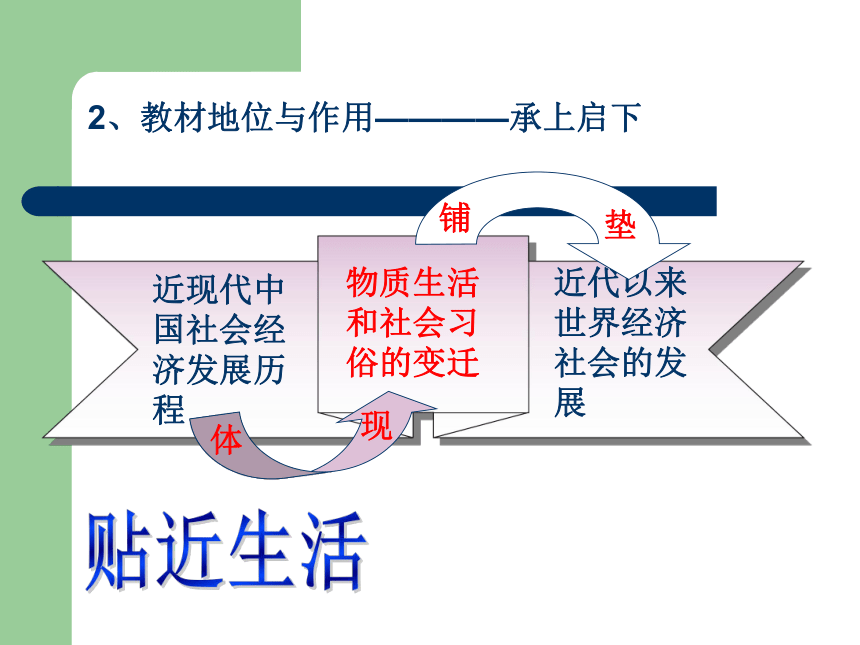

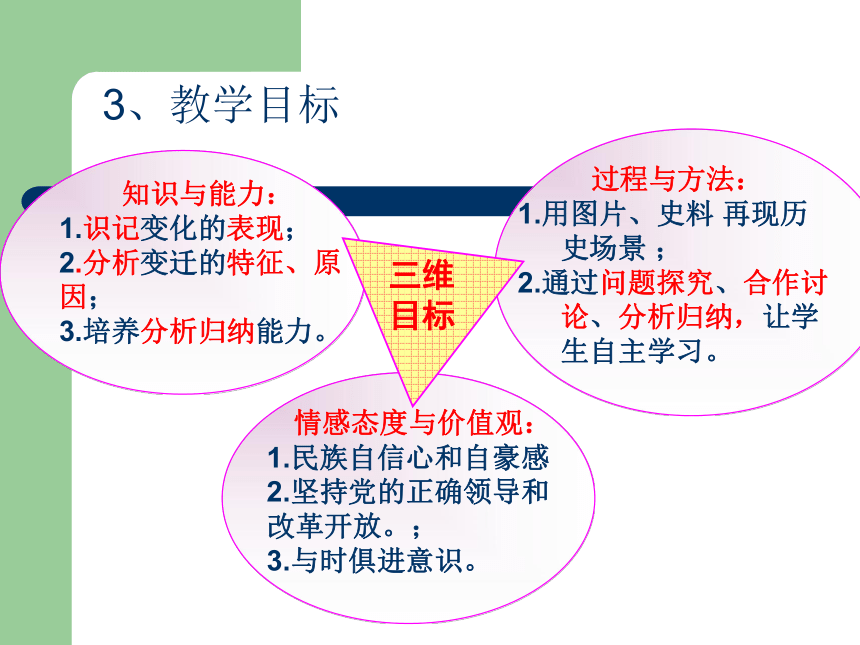

探讨其变化带来的影响的。 2、教材地位与作用————承上启下近现代中国社会经济发展历程物质生活和社会习俗的变迁近代以来世界经济社会的发展体现垫铺贴近生活3、教学目标知识与能力:

1.识记变化的表现;

2.分析变迁的特征、原因;

3.培养分析归纳能力。过程与方法:

1.用图片、史料 再现历史场景 ;

2.通过问题探究、合作讨论、分析归纳,让学生自主学习。三维目标情感态度与价值观:

1.民族自信心和自豪感

2.坚持党的正确领导和

改革开放。;

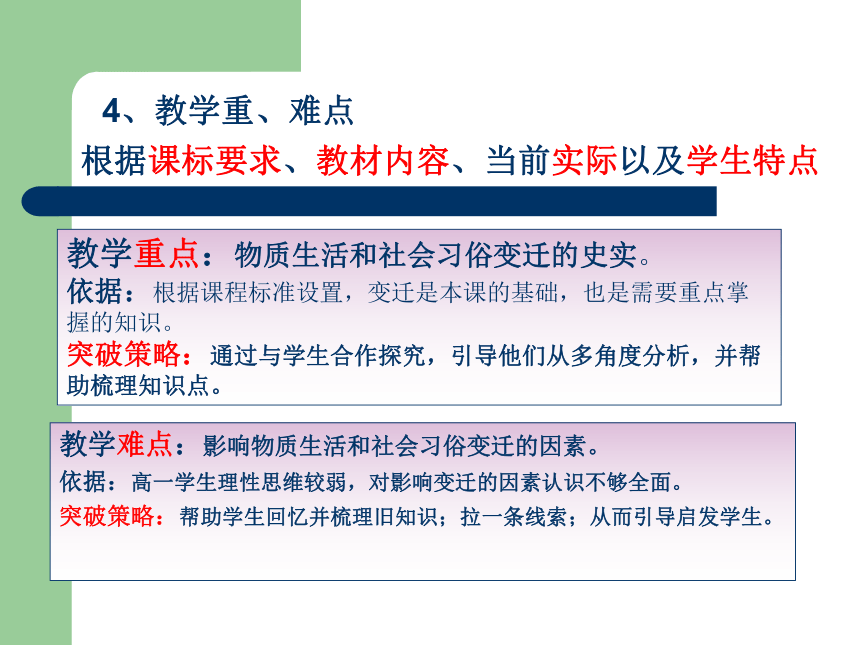

3.与时俱进意识。4、教学重、难点教学重点:物质生活和社会习俗变迁的史实。

依据:根据课程标准设置,变迁是本课的基础,也是需要重点掌握的知识。

突破策略:通过与学生合作探究,引导他们从多角度分析,并帮助梳理知识点。教学难点:影响物质生活和社会习俗变迁的因素。

依据:高一学生理性思维较弱,对影响变迁的因素认识不够全面。

突破策略:帮助学生回忆并梳理旧知识;拉一条线索;从而引导启发学生。根据课标要求、教材内容、当前实际以及学生特点能力起点:本课与人们的现实生活密切联系,学生容易直观感受,具有较浓厚的兴趣。

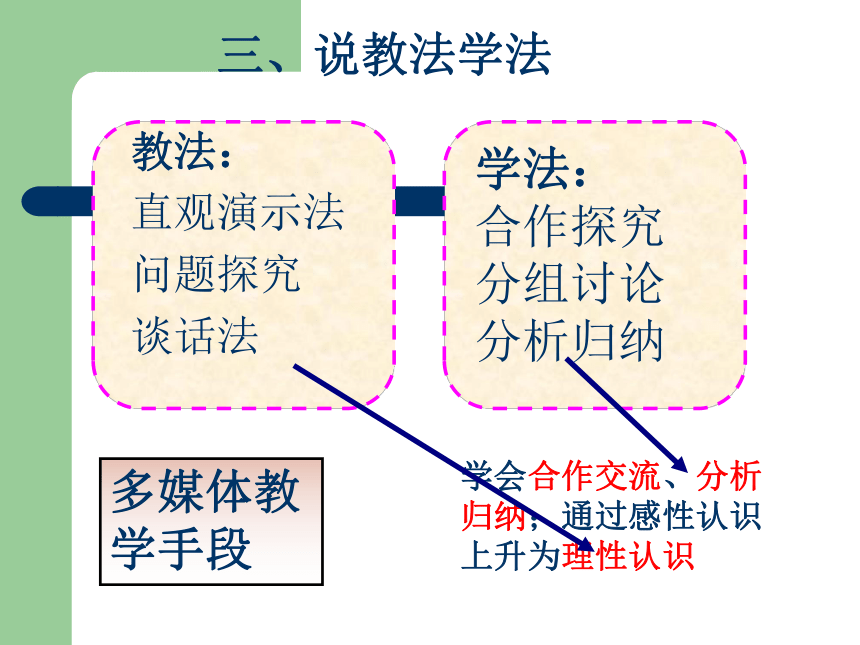

本教学设计采用自学——指导的教学模式,使用相关的图片和材料,让学生直观感受,并引导学生分析影响物质生活与习俗变迁的因素,从而使学生形成相对较为系统的理性认识。二、说学情知识起点:高一学生通过对近现代中国经济史的学习,对我国的近现代的经济物质生活有了初步的概念认识,但是还没有形成系统的规律性的认识。三、说教法学法教法:

直观演示法

问题探究

谈话法

学法:

合作探究

分组讨论

分析归纳

多媒体教学手段学会合作交流、分析归纳;通过感性认识上升为理性认识 “文明就像一条筑有河岸的河流。河流中流淌的鲜血是人们相互残杀、偷窃、争斗的结果,这些通常就是历史学家们所记录的内容。而他们没有注意到的是,在河岸上,人们建立家园,相亲相爱,养育子女,歌唱,谱写诗歌,甚至创作雕塑。”

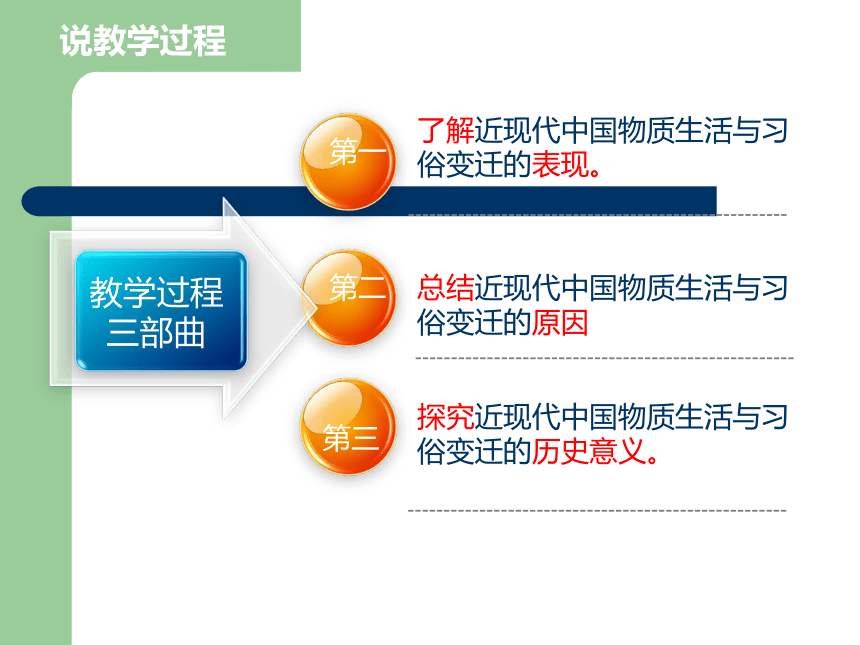

——威尔·杜兰特:《世界文明史》 四、说教学过程:新课导入 第一第二第三了解近现代中国物质生活与习俗变迁的表现。总结近现代中国物质生活与习俗变迁的原因说教学过程教学过程

三部曲探究近现代中国物质生活与习俗变迁的历史意义。第一:了解近现代中国物质生活与习俗变迁的表现教学过程三部曲近现代中国★ 创设新情景——筹办一次展览第一:了解变迁的表现和本质特征以

服

饰

的

变

迁

为

主

线 感受服饰变化 透视服饰变化 感悟服饰变化以社会习俗的变迁为支线清末满族妇女旗装

(传世实物)20年代中期的旗袍

(传世实物) 左图为三十年代初期的样式

中图为三十年代中期的样式

右图为三十年代末、四十年代初的样式传世实物 探究1:为什么这一时期旗袍的式样会发生多次变革与创新?20年代中期的旗袍

(传世实物) 宋庆龄宋美龄阮

玲

玉

30年代上海务本女中(今上海二女中前身)的学生 探究2:为什么20世纪三四十年代旗袍能一统天下?

做套列宁装,留着结婚穿 探究3:为什么在50年代中国女性不再流行穿旗袍,而是流行穿列宁装?

探究4:为什么到了60年代中期,曾经风行一时的列宁装几乎一夜之间销声匿迹,干部服成为时代的主流? 探究5:假如穿越历史回到20世纪六七十年代,最时尚的装束为什么会是一身绿军装?范冰冰李冰冰 探究6:为什么改革开放后的今天,当中国风再次吹动旗袍,旗袍却没能再次上演20世纪三、四十年代一统天下的辉煌?2008年北京奥运会礼仪小姐第二:总结近现代中国物质生活与习俗变迁的原因教学过程三部曲近现代中国国内思维导图影响近现代中国

服饰变化的

因 素内 因国外对美好生活的追寻

对自由民主的向往

……政 治:

经 济:

思想文化:

……欧风美雨

苏联模式

……外 因第三:探究近现代中国物质生活与习俗变迁的历史意义教学过程三部曲近现代中国第三:探究变迁的历史意义——政治进程角度材料一:清代皇室、百官和黎民百姓的袍服……皇室用四衩,官员开两衩,百姓不开衩。服饰的穿用时间和场合也有严格的规定,如每年农历三月百官换戴凉帽,八月换戴暖帽,届时要由礼部奏请,皇帝降旨一律换戴。 ——严昌洪《中国近代社会风俗史》材料二:“凡事任意潜越,各处皆然,沪上尤甚”,“衣服宴饮,越次犯分不为怪”。 ——乐正《近代上海人社会心态》问题:对比两段材料,说明中国人的服饰观念发生了怎样的变化?有什么意义? 答案:趋于平等。意义:推动了政治民主化和社会进步。第三:探究变迁的历史意义——经济发展角度材料三:农业社会那种“日出而作,日入而息”自由散漫的无规律生活方式,被工业社会的快节奏规律化制式化的作息方式所逐步取代,都市人开始习惯于上下班制,星期日和固定节假休息制。 ——严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》问题:依据材料,说明这种变化说明了什么? 答案:说明国人接受了工业社会的生产、生活方式,有利于生产力的发展,实现经济工业化。第三:探究变迁的历史意义——传统文化改造角度材料四:生活在具有几千年传统文明的近代中国,每一个人都会面对时代的挑战,都会感受到西方文化对我们的冲击,同样也会有受惠于两种文明又困惑于两种文明的复杂心情。我们的传统文化有精华,也有糟粕,在全球化的视野下,我们应当客观的看到西方文化,并从中汲取养分,改造我们的传统文化,使其更加辉煌。

——转引《中华文明网》意义:吸收西方文明的先进成果,改造我们传统文化中的消极因素,是中华民族的传统文化历久弥新,充满生机。他们是“中国女孩子” 他们长着小猪眼,拖着大猪尾。第三:探究变迁的历史意义——国人形象角度 自晚清以来,辫子不再被外国人当做“异国情调”而加以简单描述,而是作为“劣等民族”的符号加以嘲弄。

意义:理性接受西方生活观念,改变了中国人的形象。图片和文字摘自雷蒙·道森的《中国变色龙》材料五改变了中国人形象,接受西方文化推动了生产力的进步、经济的发展推动了政治平等和社会进步中国逐步由古代农业文明迈向近代工业文明 西化 平等化 世俗化经济工业化 政治民主化 思想理性化第三:探究变迁的历史意义改造传统文化,使其充满生机本课小结 自主学习 合作探究自主择业

探讨其变化带来的影响的。 2、教材地位与作用————承上启下近现代中国社会经济发展历程物质生活和社会习俗的变迁近代以来世界经济社会的发展体现垫铺贴近生活3、教学目标知识与能力:

1.识记变化的表现;

2.分析变迁的特征、原因;

3.培养分析归纳能力。过程与方法:

1.用图片、史料 再现历史场景 ;

2.通过问题探究、合作讨论、分析归纳,让学生自主学习。三维目标情感态度与价值观:

1.民族自信心和自豪感

2.坚持党的正确领导和

改革开放。;

3.与时俱进意识。4、教学重、难点教学重点:物质生活和社会习俗变迁的史实。

依据:根据课程标准设置,变迁是本课的基础,也是需要重点掌握的知识。

突破策略:通过与学生合作探究,引导他们从多角度分析,并帮助梳理知识点。教学难点:影响物质生活和社会习俗变迁的因素。

依据:高一学生理性思维较弱,对影响变迁的因素认识不够全面。

突破策略:帮助学生回忆并梳理旧知识;拉一条线索;从而引导启发学生。根据课标要求、教材内容、当前实际以及学生特点能力起点:本课与人们的现实生活密切联系,学生容易直观感受,具有较浓厚的兴趣。

本教学设计采用自学——指导的教学模式,使用相关的图片和材料,让学生直观感受,并引导学生分析影响物质生活与习俗变迁的因素,从而使学生形成相对较为系统的理性认识。二、说学情知识起点:高一学生通过对近现代中国经济史的学习,对我国的近现代的经济物质生活有了初步的概念认识,但是还没有形成系统的规律性的认识。三、说教法学法教法:

直观演示法

问题探究

谈话法

学法:

合作探究

分组讨论

分析归纳

多媒体教学手段学会合作交流、分析归纳;通过感性认识上升为理性认识 “文明就像一条筑有河岸的河流。河流中流淌的鲜血是人们相互残杀、偷窃、争斗的结果,这些通常就是历史学家们所记录的内容。而他们没有注意到的是,在河岸上,人们建立家园,相亲相爱,养育子女,歌唱,谱写诗歌,甚至创作雕塑。”

——威尔·杜兰特:《世界文明史》 四、说教学过程:新课导入 第一第二第三了解近现代中国物质生活与习俗变迁的表现。总结近现代中国物质生活与习俗变迁的原因说教学过程教学过程

三部曲探究近现代中国物质生活与习俗变迁的历史意义。第一:了解近现代中国物质生活与习俗变迁的表现教学过程三部曲近现代中国★ 创设新情景——筹办一次展览第一:了解变迁的表现和本质特征以

服

饰

的

变

迁

为

主

线 感受服饰变化 透视服饰变化 感悟服饰变化以社会习俗的变迁为支线清末满族妇女旗装

(传世实物)20年代中期的旗袍

(传世实物) 左图为三十年代初期的样式

中图为三十年代中期的样式

右图为三十年代末、四十年代初的样式传世实物 探究1:为什么这一时期旗袍的式样会发生多次变革与创新?20年代中期的旗袍

(传世实物) 宋庆龄宋美龄阮

玲

玉

30年代上海务本女中(今上海二女中前身)的学生 探究2:为什么20世纪三四十年代旗袍能一统天下?

做套列宁装,留着结婚穿 探究3:为什么在50年代中国女性不再流行穿旗袍,而是流行穿列宁装?

探究4:为什么到了60年代中期,曾经风行一时的列宁装几乎一夜之间销声匿迹,干部服成为时代的主流? 探究5:假如穿越历史回到20世纪六七十年代,最时尚的装束为什么会是一身绿军装?范冰冰李冰冰 探究6:为什么改革开放后的今天,当中国风再次吹动旗袍,旗袍却没能再次上演20世纪三、四十年代一统天下的辉煌?2008年北京奥运会礼仪小姐第二:总结近现代中国物质生活与习俗变迁的原因教学过程三部曲近现代中国国内思维导图影响近现代中国

服饰变化的

因 素内 因国外对美好生活的追寻

对自由民主的向往

……政 治:

经 济:

思想文化:

……欧风美雨

苏联模式

……外 因第三:探究近现代中国物质生活与习俗变迁的历史意义教学过程三部曲近现代中国第三:探究变迁的历史意义——政治进程角度材料一:清代皇室、百官和黎民百姓的袍服……皇室用四衩,官员开两衩,百姓不开衩。服饰的穿用时间和场合也有严格的规定,如每年农历三月百官换戴凉帽,八月换戴暖帽,届时要由礼部奏请,皇帝降旨一律换戴。 ——严昌洪《中国近代社会风俗史》材料二:“凡事任意潜越,各处皆然,沪上尤甚”,“衣服宴饮,越次犯分不为怪”。 ——乐正《近代上海人社会心态》问题:对比两段材料,说明中国人的服饰观念发生了怎样的变化?有什么意义? 答案:趋于平等。意义:推动了政治民主化和社会进步。第三:探究变迁的历史意义——经济发展角度材料三:农业社会那种“日出而作,日入而息”自由散漫的无规律生活方式,被工业社会的快节奏规律化制式化的作息方式所逐步取代,都市人开始习惯于上下班制,星期日和固定节假休息制。 ——严昌洪《20世纪中国社会生活变迁史》问题:依据材料,说明这种变化说明了什么? 答案:说明国人接受了工业社会的生产、生活方式,有利于生产力的发展,实现经济工业化。第三:探究变迁的历史意义——传统文化改造角度材料四:生活在具有几千年传统文明的近代中国,每一个人都会面对时代的挑战,都会感受到西方文化对我们的冲击,同样也会有受惠于两种文明又困惑于两种文明的复杂心情。我们的传统文化有精华,也有糟粕,在全球化的视野下,我们应当客观的看到西方文化,并从中汲取养分,改造我们的传统文化,使其更加辉煌。

——转引《中华文明网》意义:吸收西方文明的先进成果,改造我们传统文化中的消极因素,是中华民族的传统文化历久弥新,充满生机。他们是“中国女孩子” 他们长着小猪眼,拖着大猪尾。第三:探究变迁的历史意义——国人形象角度 自晚清以来,辫子不再被外国人当做“异国情调”而加以简单描述,而是作为“劣等民族”的符号加以嘲弄。

意义:理性接受西方生活观念,改变了中国人的形象。图片和文字摘自雷蒙·道森的《中国变色龙》材料五改变了中国人形象,接受西方文化推动了生产力的进步、经济的发展推动了政治平等和社会进步中国逐步由古代农业文明迈向近代工业文明 西化 平等化 世俗化经济工业化 政治民主化 思想理性化第三:探究变迁的历史意义改造传统文化,使其充满生机本课小结 自主学习 合作探究自主择业

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势