5.2《 大学之道》课件(共25张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《 大学之道》课件(共25张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 09:00:30 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

大学之道

《礼记》

学习目标

1、落实文言基础知识,疏通文意。

2、理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

3、把握本文在治学目标和人生目标上的启示意义。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,据传是孔子弟子及其再传、三传弟子等所作,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

作品简介

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

《大学》简介

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》学习目标指导

《大学》提出的“三纲领”(明明德、亲民、止于至善)和“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性 。

《大学》全文文辞简约,内涵深刻,影响深远,主要概括总结了先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,对儒家政治哲学也有系统的论述,对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

宗旨

明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,有使动的意味,即“使彰明”,也就是发扬、弘扬的意思。后一个“明”作形容词,明德,美好的德性。

新民

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑精祥

处事合宜

达到道德修养的最高的境界

大学的宗旨在于彰明美德,在于使人弃旧图新,在于使人达到道德修养的最高的境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

译 文

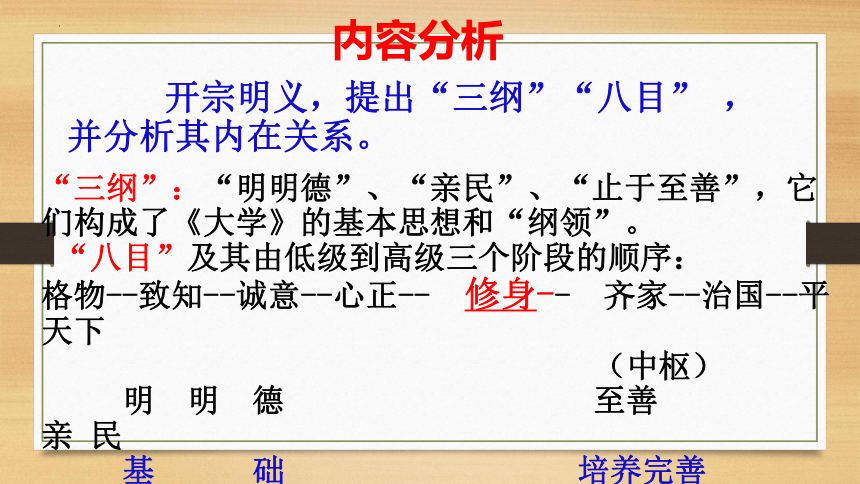

“三纲”:“明明德”、“亲民”、“止于至善”,它们构成了《大学》的基本思想和“纲领”。

“八目”及其由低级到高级三个阶段的顺序:

格物--致知--诚意--心正-- 修身-- 齐家--治国--平天下

(中枢)

明 明 德 至善 亲 民

基 础 培养完善 目 的

排比与顶针手法,逻辑严密,层层递进。

开宗明义,提出“三纲”“八目” ,并分析其内在关系。

内容分析

感悟赏析

1、第一段主要写了什么内容?

提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

2、如何理解《大学》“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这几句话?它们有什么作用?

提出“三纲领”:明明德、亲民、止于至善。这是“大学”提出的教育纲领和培养目标。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。

使家族中的各种关系整齐有序

修养自己的德行

获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

推究事物的原理

译文:获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

对外物之理认识充分

普通百姓

一概,一律

本源、根本

这里所展示的,是儒学三纲八目的追求。 所谓三纲,是指明德、新民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。所谓八目,是指 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。它既是为达到“三纲”而设计的条目工夫,也是儒学为我们所展示的人生进修阶梯。

内容分析

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

大

学

八

条

目

感悟赏析

3、第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

4、“八目”之间是什么关系?

“格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

5、“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

6、《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

它们是一个不可分割的整体,“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,“三纲领”是“八条目”的指导思想。“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,“八条目”的目的是实现“三纲领。”

7、结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

8、请简要分析本文的论证特点?

1、论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2、运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

课堂小结

《大学之道》通过“三纲”明确了为人修身的根本宗旨,并以“修身”为核心,指出具体步骤。进一步指出修身的步骤,即“八目”。通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

问题研讨

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是齐家、治国、平天下的根本。

“齐家”是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是治国、平天下的基础。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

修身需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。

“格物致知”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

“诚意”指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。所谓“正心”,就是教人防止个人感情的偏向。这四个步骤依次做来,就可以达到身修的目的了。

课堂巩固:理解性默写

1、《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:

________________,_______________,_______________,_______________。

2、《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:

________________,_______________。

3、《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:

____________,_______________。

大学之道 在明明德 在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

致知在格物 格物而后知至

4、《大学之道》中,用“_____________________,_____________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

5、 《大学之道》中,用“____________,____________”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

6、《大学之道》中,齐家的前提条件是“____________”,修身的前提条件是“____________”

家齐而后国治

国治而后天下平

物有本末 事有终始

先修其身

先正其心

1. 在了解课文含义的基础上,背诵课文。

2. 拓展完成《礼记》的内容,结合生活实际理解其指导意义。

课后作业

大学之道

《礼记》

学习目标

1、落实文言基础知识,疏通文意。

2、理解“三纲”“八目”的具体所指及其内部关联。

3、把握本文在治学目标和人生目标上的启示意义。

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,据传是孔子弟子及其再传、三传弟子等所作,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编。《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇 ,书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编 。

作品简介

《礼记》章法谨严,映带生姿,文辞婉转,前后呼应,语言整饬而多变,是“三礼”之一、“五经”之一,“十三经”之一。自东汉郑玄作“注”后,《礼记》地位日升,至唐代时尊为“经”,宋代以后,位居“三礼”之首。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德性教养,及社会主义和谐社会建设有重要影响。

《大学》简介

《大学》是一篇论述儒家修身齐家治国平天下思想的散文,原是《小戴礼记》第四十二篇,相传为春秋战国时期曾子所作,实为秦汉时儒家作品,是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。

经北宋程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,最终和《中庸》《论语》《孟子》并称“四书”。宋、元以后,《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对中国古代教育产生了极大的影响。

《大学》学习目标指导

《大学》提出的“三纲领”(明明德、亲民、止于至善)和“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下),强调修己是治人的前提,修己的目的是为了治国平天下,说明治国平天下和个人道德修养的一致性 。

《大学》全文文辞简约,内涵深刻,影响深远,主要概括总结了先秦儒家道德修养理论,以及关于道德修养的基本原则和方法,对儒家政治哲学也有系统的论述,对做人、处事、治国等有深刻的启迪性。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

宗旨

明明德:彰明美德。前一个“明”作动词,有使动的意味,即“使彰明”,也就是发扬、弘扬的意思。后一个“明”作形容词,明德,美好的德性。

新民

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移

心不妄动

性情安和

思虑精祥

处事合宜

达到道德修养的最高的境界

大学的宗旨在于彰明美德,在于使人弃旧图新,在于使人达到道德修养的最高的境界。知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

译 文

“三纲”:“明明德”、“亲民”、“止于至善”,它们构成了《大学》的基本思想和“纲领”。

“八目”及其由低级到高级三个阶段的顺序:

格物--致知--诚意--心正-- 修身-- 齐家--治国--平天下

(中枢)

明 明 德 至善 亲 民

基 础 培养完善 目 的

排比与顶针手法,逻辑严密,层层递进。

开宗明义,提出“三纲”“八目” ,并分析其内在关系。

内容分析

感悟赏析

1、第一段主要写了什么内容?

提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

这一概括非常准确地揭示了儒学的基本精神,也道出了《大学》的主旨。

“明明德”是发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。“亲民”即“新民”,就是不仅自觉地进行自我修养,而且努力提高全体人民的道德品质,在儒家看来这是为治国平天下的伟业奠定精神基础。“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

2、如何理解《大学》“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这几句话?它们有什么作用?

提出“三纲领”:明明德、亲民、止于至善。这是“大学”提出的教育纲领和培养目标。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。

译文:古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。

使家族中的各种关系整齐有序

修养自己的德行

获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

推究事物的原理

译文:获得知识在于推究事物的原理。推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

对外物之理认识充分

普通百姓

一概,一律

本源、根本

这里所展示的,是儒学三纲八目的追求。 所谓三纲,是指明德、新民、止于至善。它既是《大学》的纲领旨趣,也是儒学“垂世立教”的目标所在。所谓八目,是指 格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。它既是为达到“三纲”而设计的条目工夫,也是儒学为我们所展示的人生进修阶梯。

内容分析

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

探究事物原理

获得知识

使心意诚实

端正内心

修养自身

整治家庭

治理国家

使天下归于太平

大

学

八

条

目

感悟赏析

3、第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

4、“八目”之间是什么关系?

“格物、致知”为第一步,对应的是知的功夫;“诚意、正心、修身”为第二步,对应的是修的功夫;“齐家、治国、平天下”是第三步,对应的是用的功夫。“格物、致知、诚意、正心、修身”是修己,“齐家、治国、平天下”是安人。

5、“修、齐、治、平”四者的关系是怎样的?

“修、齐、治、平”是《礼记·大学》的核心思想。所谓平天下在治其国,治其国在齐其家,齐其家在修其身。这四者是一一递进的关系,而修身要先正心,正心要先诚意,诚意要先致知,致知在格物,乃是“修、齐、治、平”的根本。

对于我们中学生来说,“齐、治、平”的范围未免大了些。现在的我们,首先要考虑的是如何诚意、如何正心、如何修身。

6、《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

它们是一个不可分割的整体,“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,“三纲领”是“八条目”的指导思想。“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,“八条目”的目的是实现“三纲领。”

7、结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

8、请简要分析本文的论证特点?

1、论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2、运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

课堂小结

《大学之道》通过“三纲”明确了为人修身的根本宗旨,并以“修身”为核心,指出具体步骤。进一步指出修身的步骤,即“八目”。通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

问题研讨

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是齐家、治国、平天下的根本。

“齐家”是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是治国、平天下的基础。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

修身需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。

“格物致知”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

“诚意”指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。所谓“正心”,就是教人防止个人感情的偏向。这四个步骤依次做来,就可以达到身修的目的了。

课堂巩固:理解性默写

1、《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:

________________,_______________,_______________,_______________。

2、《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:

________________,_______________。

3、《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:

____________,_______________。

大学之道 在明明德 在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人 壹是皆以修身为本

致知在格物 格物而后知至

4、《大学之道》中,用“_____________________,_____________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

5、 《大学之道》中,用“____________,____________”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

6、《大学之道》中,齐家的前提条件是“____________”,修身的前提条件是“____________”

家齐而后国治

国治而后天下平

物有本末 事有终始

先修其身

先正其心

1. 在了解课文含义的基础上,背诵课文。

2. 拓展完成《礼记》的内容,结合生活实际理解其指导意义。

课后作业