人教版必修1第八单元第26课世界多极化趋势的出现(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修1第八单元第26课世界多极化趋势的出现(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-02 20:48:33 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。 第26课

世界多极化趋势出现(1)走向联合的欧洲(2)日本谋求政治大国地位(3)不结盟运动的兴起 在两极格局下,20世纪世纪六七十年代,世界多极化趋势出现二战后形成了以美苏对峙为核心的两极格局一、走向联合的欧洲①欧洲统一思想的源远流长

(西欧国家有相似的文化传统)

②两极格局竞争中自身生存与发展的需要(要在美、苏两个超级大国之间保证自身的安全,并进一步提高国际地位,西欧各国之间就必须密切联系,加强合作)

③自身经济发展的需求。欧洲一体化的根本动因是为了加强自身的经济实力;

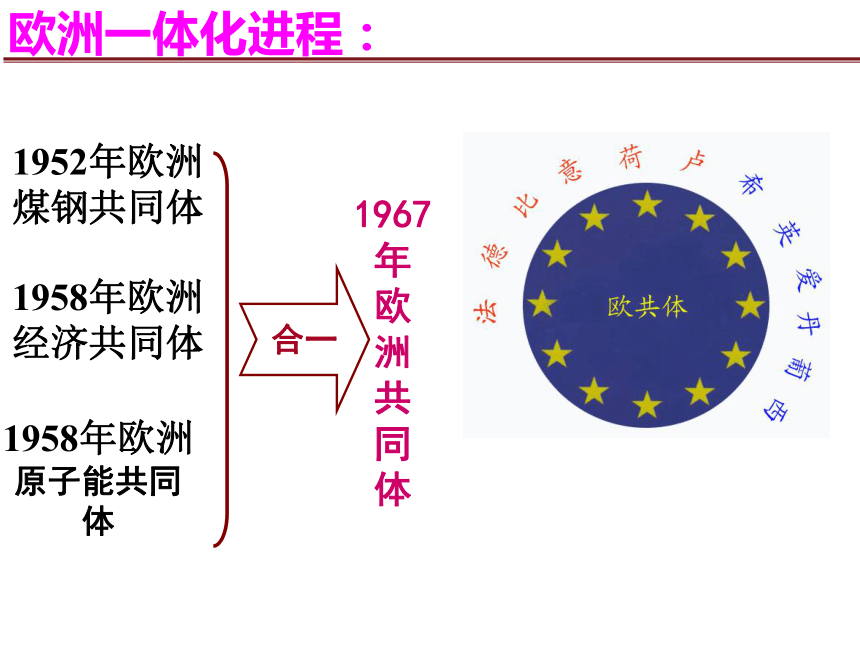

④直接原因:法德和解是欧洲联合的关键。(一)西欧国家走向联合的原因一、走向联合的欧洲(一)西欧国家走向联合的原因(二)西欧国家走向联合的过程欧洲一体化进程:1958年欧洲

经济共同体1958年欧洲

原子能共同

体1952年欧洲

煤钢共同体合一1967

年

欧

洲

共

同

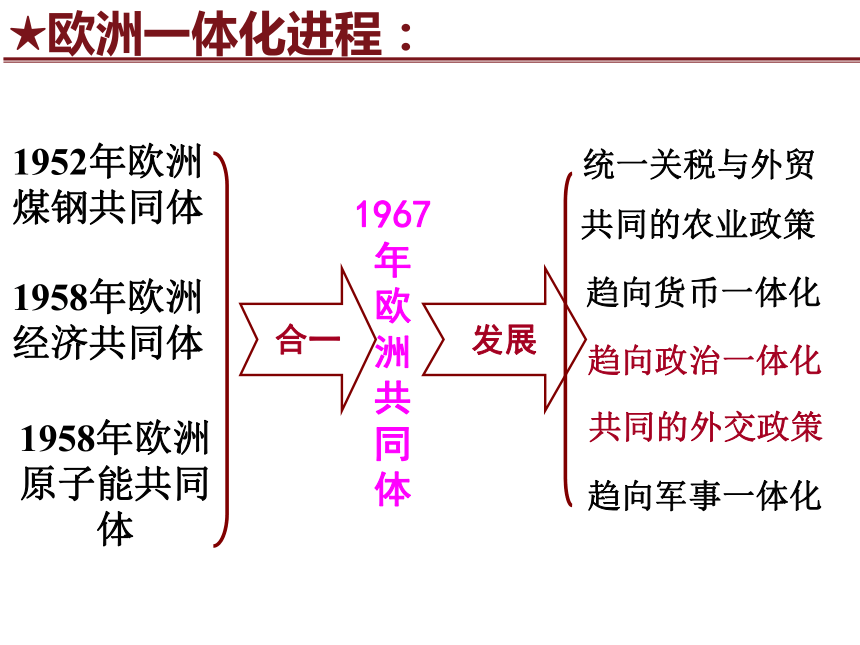

体★欧洲一体化进程:1958年欧洲

经济共同体1958年欧洲

原子能共同

体1952年欧洲

煤钢共同体合一1967

年

欧

洲

共

同

体共同的农业政策统一关税与外贸发展趋向货币一体化趋向军事一体化趋向政治一体化共同的外交政策一、走向联合的欧洲(一)西欧国家走向联合的原因(二)西欧国家走向联合的过程(三)西欧国家走向联合的影响欧共体的成立对欧洲和世界的发展的影响:● 促进西欧各国的经济发展;● 导致资本主义世界美、日、西欧经济上三

足鼎立的局面形成;● 增强与美苏抗衡的实力,冲击两极格局。 日本是第二次世界大战的战败国,战争使日本的国家财富损失了41.5%,工业濒于瘫痪,农业相当于战前的一半,经济濒临崩溃。

然而,战后日本通过一系列改革,国民经济迅速恢复,并取得长足发展,20世纪70年代末其经济规模达到世界第二,仅次于美国,创造了经济发展的“日本奇迹”。二战后日本经济迅速崛起二战后日本迅速崛起

的原因有哪些? 战后初期,美国给日本20多亿美元的援助和贷款,并向日本提供大量的石油、煤、铁矿石等能源和原料。从而促进了战后日本经济的振兴,并且美国“核保护伞”战略大大节省了安全防务的费用。 二战后日本迅速崛起的客观原因

——美国的大力扶持援助 为了帮助日本恢复经济,从1948年起,美国对日本先后提出了“日本经济安定九原则”,“道奇路线”、“肖普税制改革建议”,同时,根据“娄甘方案”进行了日本的贸易改革,扩大了商品进口,实行“饥饿输出”和“单一汇率制”。这些彻底的改革是强制进行的,对根除日本战后通货膨胀非常有效,并且使得广大国民从经济统治下解放出来。而在当时的历史条件下,如果没有占领军——盟军总部拥有的对日本国民的绝对权威为背景,日本政府是很难办到的。

为了重建日本产业,美国又给日本以经济上的援助,不仅援助额每年增加,而且内容也发生了变化,以只限于永湛领取救济拨款进口的粮食、药品等生活必需品,到包括了用占领区经济复兴基金进口的工业原料和燃料,从而使日本许多产业解决了原来原料,燃料不足的局面,使生产和出口有了迅速增长的可能性。 特别是1950年朝鲜战争,由于美国当局进一步通过“经援”和“特许订货”大力扶持日本,从而使日本渡过了战后第一次经济危机,在经济上出现了一片意想不到的繁荣景象。基础薄弱的日本经济从此走向了完全稳定,一举实现了经济复兴。可以说,朝鲜战争中的美国大量“特需订货”是促进日本经济复兴的一针强心剂。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜战争、越南战争大量军需订货的刺激 战后在美国监督下,日本经历了非军事化、民主化改革。

1946年颁布新宪法——《日本国宪法》首先对天皇权力做了明确规定。宣布:天皇拥有了和普通人一样的人格,天皇已经不是一个神的概念,而是作为人的形象出现在现代日本的社会生活中。同时名义上保留了天皇制,这使广大国民不至于失去长久以来的习惯和精神寄托,使人们在经济生产中有自由民主的精神又有精神上的皈依,这无疑有利于社会的稳定。

同时在宪法序言中庄严宣告:“日本国民……决心消除因政府行为再次发生战争的惨祸”。宪法第九条规定:“日本国民中心谋求基于正义与秩序的国际和平,永远放弃以国家主权发动的战争、以武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。” 新宪法改变了日本政体,是军国主义的精神支柱——天皇由站前至高无上的国家主宰跌落为“日本国的象征”,以天皇专权为核心的政治体制转变为立法、行政、司法三权分立的议会内阁制。新宪法是一部反封建、反军国主义、反战争的和平宪法,把资产阶级民主主义原则,用法律形式肯定下来,成为日本经济发展的制度保障。

可见,战后日本重返国际社会,实现经济腾飞,首先得益于成功的政治体制改革,选择了一条和平发展的道路。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜、越南战争大量军需订货的刺激主观原因:

①战后日本的民主改革为经济发展奠定基础(根本原因)知识拓展 战后初期,美国给日本20多亿美元的援助和贷款,并向日本提供大量的石油、煤、铁矿石等能源和原料。从而促进了战后日本经济的振兴,并且美国“核保护伞”战略大大节省了安全防务的费用。 二战后日本迅速崛起的客观原因

——美国的大力扶持援助 战后历届日本政府意识到发展教育与科技腾飞的关系,因此战争刚刚结束,日本就着手进行教育改革。废除军国主义教育,鼎新教育体制,实行学校教育自由主义化、教育行政民主化等措施,不断扩大教育投人。日本教育经费从1950年的15988亿日元,增加到1972年的722439亿日元,增长了近50倍。

在政府行政费用中,教育经费长期保持在20%左右,高出美国((15 )、前苏联((16);英国(13)、前西德((12)。由于高度重视教育,日本培养了大批掌握了现代科学技术知识的熟练工人和技术人员。 重视科技和教育--日本小学生在上“生活”课

教育经费占整个政府预算的20%左右,居世界首位 日本政府对教育的高度重视和大力普及,使得日本的文化程度大大提高,据资料统计,在20世纪70年代初期,日本的文盲率仅为0.7%,二美国为2.2%,意大利高达9.3%,日本的科学技术专业的大学毕业生占人口的比重超过美国,使日本的科技人才不断的充实,科研人员不断增多 二战结束后,日本重视国民教育提出类似现在中国政府提出的口号,这就是:再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育。但日本政府是说到做到,在五十年代,日本的经济极为困难,牛奶是稀缺产品,政府官员和成年人勒紧裤腰带,节衣缩食,保证儿童免费牛奶供应。通过长期1天1杯免费牛奶的努力,日本人的个子增高,健康得到保障,日本人均寿命是83周岁,是世界上最长寿的。

在70年代,日本患近视的儿童增加,同时为了保证儿童大脑发育所需要的营养,日本的科学家从深海金枪鱼眼睛中发现了DHA营养维生素,日本政府下文规定,捕获金枪鱼的企业全部免税,但必须给国家提供DHA维生素,国家将这批特供保健品每天中午提供给从幼儿园到高中学习的学生。日本从小学到高中阶段实行的是义务教育。所有的学生地位一律平等,没有贵贱之分。

首先,日本所有的学生统一穿政府发放的校服。更奇特是在每件校服的左胸刺绣上学生的名字,如“三田、左左木、小栗慧子”等。衣服上绣上名字的好处是对学生有较强的约束力,如学生在校,或者在社会上违反校规,一看就知道是哪个学校的学生。 其次,日本从小学到高中穿戴打扮一致,男生全部是板栗头(也就是小平头),看上去格外的精神,女生一律短发,给人朝气蓬勃的感觉。任何人不能穿奇装异服。

从小学到初中,中午由国家提供午餐料理,食物有:半个鸡蛋、一块肉饼、两块海鱼、一碟生菜(日本的许多蔬菜都是生吃,就连包菜也是生吃)、一碟酱,半碗酱汤,一碗米饭(日本的大米比泰国的还要好吃,颗粒饱满、松软可口,一嚼满口生津,绝对是绿色产品)一块MHA补脑深海鱼油。

最后,从小学到高中,日本的学生上学、放学都是徒步,或者乘公交车,从来没有看过家长用车接送孩子,在各个学校的门口,看不见家长的身影。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜、越南战争大量军需订货的刺激主观:

①战后日本的民主改革为经济发展奠定基础(根本原因)

②政府高度重视教育和科技

③制定合乎国情外向型经济发展战略,

提出“贸易立国”

④国民经济非军事化日本经济的崛起给我们什么启示?1.对内改革,对外开放是经济发展的最大动力。

2.大力发展科技教育,确立科教兴国战略。

3.制定合乎国情的经济发展战略。

4.以经济建设为中心,树立科学的发展观。 三、不结盟运动兴起(一)20世纪50年代中期,不结盟运动兴起(二)20世纪60年代初,不结盟运动正式形成奉行独立自主、和平、中立不与美苏两个超级大国中的任何一个结盟的外交政策的国家所进行的活动。

20世纪50年代,由南斯拉夫总统铁托、印度总理尼赫鲁、印度尼西亚总统苏加诺、埃及总统纳赛尔提出并倡导。

参加不结盟运动的条件是:实行在和平共处五项原则和不结盟基础上的独立政策;不加入大国军事集团;不结成军事同盟;不向外国提供军事基地等。

至1991年参加不结盟运动的国家有一百零三个。 不结盟运动 不结盟运动并非真的不结盟,而只是不和与美苏两大军事集团结盟的国家结成联盟;不结盟不是消极的中立,而是要积极地反对殖民主义和霸权主义,主张用和平共处代替“冷战”,实现全面彻底裁军。西欧的联合日本的崛起不结盟运动中国的振兴强大的美国强大的苏联实力迅速上升实力相对下降两极格局下的

世界多极化趋势出现 多极化还只是一种趋势和方向;

多极化趋势是两极格局下的多极化趋势多极化趋势与两极格局的关系1、欧共体形成、日本成为经济大国、不结盟运动兴起和中国的振兴,这些共同构成了世界的多极化趋势。2、多极化趋势还只是一种趋势和方向,不是一种成熟的国际关系格局。3、两极格局虽然受到多极化的冲击,在当时仍是国际关系格局的总体的、基本的特征,因而多极化趋势是两极格局下的多极化趋势。4、苏联解体后,两极格局虽然瓦解,但多极化的世界格局也没有最终形成,直到今天,仍处于向多极化演变的过程中。 在两极格局下,20世纪世纪六七十年代,世界多极化趋势出现20世纪世纪六七十年代,

世界多极化趋势出现的表现(1)西欧由经济联合走向政治联合,

其实力越来越大 (2)战后日本经济高速发展,迅速崛起,

谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大 (3)不结盟运动的兴起,第三世界国家联合起来,

共同反对美苏的霸权主义,冲击两极格局 (4)中国改革开放后,国家实力的迅速提升 多极化趋势与两极格局的关系1、欧共体形成、日本成为经济大国、不结盟运动兴起和中国的振兴,这些共同构成了世界的多极化趋势。2、多极化趋势还只是一种趋势和方向,不是一种成熟的国际关系格局。3、两极格局虽然受到多极化的冲击,在当时仍是国际关系格局的总体的、基本的特征,因而多极化趋势是两极格局下的多极化趋势。4、苏联解体后,两极格局虽然瓦解,但多极化的世界格局也没有最终形成,直到今天,仍处于向多极化演变的过程中。【学习延伸】

?结合所学知识,谈谈你对尼克松这段话的认识答案提示:

? 尼克松的这段话比较准确地反映了美国和世界局势的变化。

?二战结束后初期,美国无论是在经济上还是军事上,都是世界第一强国,尤其是在核武器的垄断时期,这种地位牢不可破。但是因为在越南战争的泥潭越陷越深以及与苏联的军备竞赛,再加上60年代美国经济增势趋缓,美国的综合实力相对衰落了。

?随着欧洲一体化进程加快,日本经济的迅速崛起,这两个以前美国的盟友因自身利益的需要开始奉行相对独立的外交政策,不再惟美国马首是瞻。

?另外中国作为最大的发展中国家和安理会常任理事国,和不结盟运动关系紧密,在国际上发挥越来越大的影响力。两极之一的苏联当然还是传统强国。

?尼克松是用发展的眼光,从经济角度分析世界局势的发展趋势,得出世界将向多极化发展的结论,这样为其任内美国对外政策的调整提供依据。课堂练习(2014·山东烟台高三第一学期期中·8)法国前总统吉斯卡尔·德斯坦宣称:“一个反对美国的欧洲是不可想象的,一个美国庇护下的欧洲是不能接受的。我希望一个站起来的欧洲。”其意图在于( )

A.建立一个强大的单边主义的欧洲

B.建立平等的欧美伙伴关系

C.重新确立欧洲国际政治经济的中心地位

D.努力构建一个统一的欧洲【解析】“一个反对美国的欧洲是不可想象的“说明意图不是建立一个强大的单边主义的欧洲,故A项不正确。材料意思是既要反对美国庇护,又不反对美国,说明主张建立平等的欧美伙伴关系,故B项正确,C项不正确。材料没有表达出建立统一欧洲意图,故D项不正确。【答案】B(2014·河北保定高三期末·34)1971年美国总统尼克松说:“当我们环顾我们所处的世界时,我们发现美国已经不再处于十分突出的地位或者完全支配的地位了。……美国仍然是世界上最强、最富的国家,但是,现在我们面临着这样一种局面,另外四种潜在的经济力量、有能力可以在各个方面向我们挑战。”材料表明当时( )

A.美国已基本失去超级大国地位

B.美国霸权正面临欧、日等国的挑战

C.美国正考虑改善与中国的关系

D.世界开始呈现出“一超多强”的格局【解析】尼克松讲话表明,随着西欧和日本的崛起,资本主义世界经济领域呈现出了美、日、西欧三足鼎立的局面,这是对美国霸权的挑战,也是对美苏两极格局的冲击,故B项正确;时至今日美国仍然是世界超级大国,故A项错误;从材料中无法推测美国对华政策,故C项错误;1991年底两极格局瓦解后,世界开始呈现出“一超多强”的局面,故D项错误。【答案】B

世界多极化趋势出现(1)走向联合的欧洲(2)日本谋求政治大国地位(3)不结盟运动的兴起 在两极格局下,20世纪世纪六七十年代,世界多极化趋势出现二战后形成了以美苏对峙为核心的两极格局一、走向联合的欧洲①欧洲统一思想的源远流长

(西欧国家有相似的文化传统)

②两极格局竞争中自身生存与发展的需要(要在美、苏两个超级大国之间保证自身的安全,并进一步提高国际地位,西欧各国之间就必须密切联系,加强合作)

③自身经济发展的需求。欧洲一体化的根本动因是为了加强自身的经济实力;

④直接原因:法德和解是欧洲联合的关键。(一)西欧国家走向联合的原因一、走向联合的欧洲(一)西欧国家走向联合的原因(二)西欧国家走向联合的过程欧洲一体化进程:1958年欧洲

经济共同体1958年欧洲

原子能共同

体1952年欧洲

煤钢共同体合一1967

年

欧

洲

共

同

体★欧洲一体化进程:1958年欧洲

经济共同体1958年欧洲

原子能共同

体1952年欧洲

煤钢共同体合一1967

年

欧

洲

共

同

体共同的农业政策统一关税与外贸发展趋向货币一体化趋向军事一体化趋向政治一体化共同的外交政策一、走向联合的欧洲(一)西欧国家走向联合的原因(二)西欧国家走向联合的过程(三)西欧国家走向联合的影响欧共体的成立对欧洲和世界的发展的影响:● 促进西欧各国的经济发展;● 导致资本主义世界美、日、西欧经济上三

足鼎立的局面形成;● 增强与美苏抗衡的实力,冲击两极格局。 日本是第二次世界大战的战败国,战争使日本的国家财富损失了41.5%,工业濒于瘫痪,农业相当于战前的一半,经济濒临崩溃。

然而,战后日本通过一系列改革,国民经济迅速恢复,并取得长足发展,20世纪70年代末其经济规模达到世界第二,仅次于美国,创造了经济发展的“日本奇迹”。二战后日本经济迅速崛起二战后日本迅速崛起

的原因有哪些? 战后初期,美国给日本20多亿美元的援助和贷款,并向日本提供大量的石油、煤、铁矿石等能源和原料。从而促进了战后日本经济的振兴,并且美国“核保护伞”战略大大节省了安全防务的费用。 二战后日本迅速崛起的客观原因

——美国的大力扶持援助 为了帮助日本恢复经济,从1948年起,美国对日本先后提出了“日本经济安定九原则”,“道奇路线”、“肖普税制改革建议”,同时,根据“娄甘方案”进行了日本的贸易改革,扩大了商品进口,实行“饥饿输出”和“单一汇率制”。这些彻底的改革是强制进行的,对根除日本战后通货膨胀非常有效,并且使得广大国民从经济统治下解放出来。而在当时的历史条件下,如果没有占领军——盟军总部拥有的对日本国民的绝对权威为背景,日本政府是很难办到的。

为了重建日本产业,美国又给日本以经济上的援助,不仅援助额每年增加,而且内容也发生了变化,以只限于永湛领取救济拨款进口的粮食、药品等生活必需品,到包括了用占领区经济复兴基金进口的工业原料和燃料,从而使日本许多产业解决了原来原料,燃料不足的局面,使生产和出口有了迅速增长的可能性。 特别是1950年朝鲜战争,由于美国当局进一步通过“经援”和“特许订货”大力扶持日本,从而使日本渡过了战后第一次经济危机,在经济上出现了一片意想不到的繁荣景象。基础薄弱的日本经济从此走向了完全稳定,一举实现了经济复兴。可以说,朝鲜战争中的美国大量“特需订货”是促进日本经济复兴的一针强心剂。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜战争、越南战争大量军需订货的刺激 战后在美国监督下,日本经历了非军事化、民主化改革。

1946年颁布新宪法——《日本国宪法》首先对天皇权力做了明确规定。宣布:天皇拥有了和普通人一样的人格,天皇已经不是一个神的概念,而是作为人的形象出现在现代日本的社会生活中。同时名义上保留了天皇制,这使广大国民不至于失去长久以来的习惯和精神寄托,使人们在经济生产中有自由民主的精神又有精神上的皈依,这无疑有利于社会的稳定。

同时在宪法序言中庄严宣告:“日本国民……决心消除因政府行为再次发生战争的惨祸”。宪法第九条规定:“日本国民中心谋求基于正义与秩序的国际和平,永远放弃以国家主权发动的战争、以武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。” 新宪法改变了日本政体,是军国主义的精神支柱——天皇由站前至高无上的国家主宰跌落为“日本国的象征”,以天皇专权为核心的政治体制转变为立法、行政、司法三权分立的议会内阁制。新宪法是一部反封建、反军国主义、反战争的和平宪法,把资产阶级民主主义原则,用法律形式肯定下来,成为日本经济发展的制度保障。

可见,战后日本重返国际社会,实现经济腾飞,首先得益于成功的政治体制改革,选择了一条和平发展的道路。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜、越南战争大量军需订货的刺激主观原因:

①战后日本的民主改革为经济发展奠定基础(根本原因)知识拓展 战后初期,美国给日本20多亿美元的援助和贷款,并向日本提供大量的石油、煤、铁矿石等能源和原料。从而促进了战后日本经济的振兴,并且美国“核保护伞”战略大大节省了安全防务的费用。 二战后日本迅速崛起的客观原因

——美国的大力扶持援助 战后历届日本政府意识到发展教育与科技腾飞的关系,因此战争刚刚结束,日本就着手进行教育改革。废除军国主义教育,鼎新教育体制,实行学校教育自由主义化、教育行政民主化等措施,不断扩大教育投人。日本教育经费从1950年的15988亿日元,增加到1972年的722439亿日元,增长了近50倍。

在政府行政费用中,教育经费长期保持在20%左右,高出美国((15 )、前苏联((16);英国(13)、前西德((12)。由于高度重视教育,日本培养了大批掌握了现代科学技术知识的熟练工人和技术人员。 重视科技和教育--日本小学生在上“生活”课

教育经费占整个政府预算的20%左右,居世界首位 日本政府对教育的高度重视和大力普及,使得日本的文化程度大大提高,据资料统计,在20世纪70年代初期,日本的文盲率仅为0.7%,二美国为2.2%,意大利高达9.3%,日本的科学技术专业的大学毕业生占人口的比重超过美国,使日本的科技人才不断的充实,科研人员不断增多 二战结束后,日本重视国民教育提出类似现在中国政府提出的口号,这就是:再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育。但日本政府是说到做到,在五十年代,日本的经济极为困难,牛奶是稀缺产品,政府官员和成年人勒紧裤腰带,节衣缩食,保证儿童免费牛奶供应。通过长期1天1杯免费牛奶的努力,日本人的个子增高,健康得到保障,日本人均寿命是83周岁,是世界上最长寿的。

在70年代,日本患近视的儿童增加,同时为了保证儿童大脑发育所需要的营养,日本的科学家从深海金枪鱼眼睛中发现了DHA营养维生素,日本政府下文规定,捕获金枪鱼的企业全部免税,但必须给国家提供DHA维生素,国家将这批特供保健品每天中午提供给从幼儿园到高中学习的学生。日本从小学到高中阶段实行的是义务教育。所有的学生地位一律平等,没有贵贱之分。

首先,日本所有的学生统一穿政府发放的校服。更奇特是在每件校服的左胸刺绣上学生的名字,如“三田、左左木、小栗慧子”等。衣服上绣上名字的好处是对学生有较强的约束力,如学生在校,或者在社会上违反校规,一看就知道是哪个学校的学生。 其次,日本从小学到高中穿戴打扮一致,男生全部是板栗头(也就是小平头),看上去格外的精神,女生一律短发,给人朝气蓬勃的感觉。任何人不能穿奇装异服。

从小学到初中,中午由国家提供午餐料理,食物有:半个鸡蛋、一块肉饼、两块海鱼、一碟生菜(日本的许多蔬菜都是生吃,就连包菜也是生吃)、一碟酱,半碗酱汤,一碗米饭(日本的大米比泰国的还要好吃,颗粒饱满、松软可口,一嚼满口生津,绝对是绿色产品)一块MHA补脑深海鱼油。

最后,从小学到高中,日本的学生上学、放学都是徒步,或者乘公交车,从来没有看过家长用车接送孩子,在各个学校的门口,看不见家长的身影。二战后日本经济迅速崛起客观原因:

美国的大力扶持援助

朝鲜、越南战争大量军需订货的刺激主观:

①战后日本的民主改革为经济发展奠定基础(根本原因)

②政府高度重视教育和科技

③制定合乎国情外向型经济发展战略,

提出“贸易立国”

④国民经济非军事化日本经济的崛起给我们什么启示?1.对内改革,对外开放是经济发展的最大动力。

2.大力发展科技教育,确立科教兴国战略。

3.制定合乎国情的经济发展战略。

4.以经济建设为中心,树立科学的发展观。 三、不结盟运动兴起(一)20世纪50年代中期,不结盟运动兴起(二)20世纪60年代初,不结盟运动正式形成奉行独立自主、和平、中立不与美苏两个超级大国中的任何一个结盟的外交政策的国家所进行的活动。

20世纪50年代,由南斯拉夫总统铁托、印度总理尼赫鲁、印度尼西亚总统苏加诺、埃及总统纳赛尔提出并倡导。

参加不结盟运动的条件是:实行在和平共处五项原则和不结盟基础上的独立政策;不加入大国军事集团;不结成军事同盟;不向外国提供军事基地等。

至1991年参加不结盟运动的国家有一百零三个。 不结盟运动 不结盟运动并非真的不结盟,而只是不和与美苏两大军事集团结盟的国家结成联盟;不结盟不是消极的中立,而是要积极地反对殖民主义和霸权主义,主张用和平共处代替“冷战”,实现全面彻底裁军。西欧的联合日本的崛起不结盟运动中国的振兴强大的美国强大的苏联实力迅速上升实力相对下降两极格局下的

世界多极化趋势出现 多极化还只是一种趋势和方向;

多极化趋势是两极格局下的多极化趋势多极化趋势与两极格局的关系1、欧共体形成、日本成为经济大国、不结盟运动兴起和中国的振兴,这些共同构成了世界的多极化趋势。2、多极化趋势还只是一种趋势和方向,不是一种成熟的国际关系格局。3、两极格局虽然受到多极化的冲击,在当时仍是国际关系格局的总体的、基本的特征,因而多极化趋势是两极格局下的多极化趋势。4、苏联解体后,两极格局虽然瓦解,但多极化的世界格局也没有最终形成,直到今天,仍处于向多极化演变的过程中。 在两极格局下,20世纪世纪六七十年代,世界多极化趋势出现20世纪世纪六七十年代,

世界多极化趋势出现的表现(1)西欧由经济联合走向政治联合,

其实力越来越大 (2)战后日本经济高速发展,迅速崛起,

谋求政治大国地位,其国际影响力越来越大 (3)不结盟运动的兴起,第三世界国家联合起来,

共同反对美苏的霸权主义,冲击两极格局 (4)中国改革开放后,国家实力的迅速提升 多极化趋势与两极格局的关系1、欧共体形成、日本成为经济大国、不结盟运动兴起和中国的振兴,这些共同构成了世界的多极化趋势。2、多极化趋势还只是一种趋势和方向,不是一种成熟的国际关系格局。3、两极格局虽然受到多极化的冲击,在当时仍是国际关系格局的总体的、基本的特征,因而多极化趋势是两极格局下的多极化趋势。4、苏联解体后,两极格局虽然瓦解,但多极化的世界格局也没有最终形成,直到今天,仍处于向多极化演变的过程中。【学习延伸】

?结合所学知识,谈谈你对尼克松这段话的认识答案提示:

? 尼克松的这段话比较准确地反映了美国和世界局势的变化。

?二战结束后初期,美国无论是在经济上还是军事上,都是世界第一强国,尤其是在核武器的垄断时期,这种地位牢不可破。但是因为在越南战争的泥潭越陷越深以及与苏联的军备竞赛,再加上60年代美国经济增势趋缓,美国的综合实力相对衰落了。

?随着欧洲一体化进程加快,日本经济的迅速崛起,这两个以前美国的盟友因自身利益的需要开始奉行相对独立的外交政策,不再惟美国马首是瞻。

?另外中国作为最大的发展中国家和安理会常任理事国,和不结盟运动关系紧密,在国际上发挥越来越大的影响力。两极之一的苏联当然还是传统强国。

?尼克松是用发展的眼光,从经济角度分析世界局势的发展趋势,得出世界将向多极化发展的结论,这样为其任内美国对外政策的调整提供依据。课堂练习(2014·山东烟台高三第一学期期中·8)法国前总统吉斯卡尔·德斯坦宣称:“一个反对美国的欧洲是不可想象的,一个美国庇护下的欧洲是不能接受的。我希望一个站起来的欧洲。”其意图在于( )

A.建立一个强大的单边主义的欧洲

B.建立平等的欧美伙伴关系

C.重新确立欧洲国际政治经济的中心地位

D.努力构建一个统一的欧洲【解析】“一个反对美国的欧洲是不可想象的“说明意图不是建立一个强大的单边主义的欧洲,故A项不正确。材料意思是既要反对美国庇护,又不反对美国,说明主张建立平等的欧美伙伴关系,故B项正确,C项不正确。材料没有表达出建立统一欧洲意图,故D项不正确。【答案】B(2014·河北保定高三期末·34)1971年美国总统尼克松说:“当我们环顾我们所处的世界时,我们发现美国已经不再处于十分突出的地位或者完全支配的地位了。……美国仍然是世界上最强、最富的国家,但是,现在我们面临着这样一种局面,另外四种潜在的经济力量、有能力可以在各个方面向我们挑战。”材料表明当时( )

A.美国已基本失去超级大国地位

B.美国霸权正面临欧、日等国的挑战

C.美国正考虑改善与中国的关系

D.世界开始呈现出“一超多强”的格局【解析】尼克松讲话表明,随着西欧和日本的崛起,资本主义世界经济领域呈现出了美、日、西欧三足鼎立的局面,这是对美国霸权的挑战,也是对美苏两极格局的冲击,故B项正确;时至今日美国仍然是世界超级大国,故A项错误;从材料中无法推测美国对华政策,故C项错误;1991年底两极格局瓦解后,世界开始呈现出“一超多强”的局面,故D项错误。【答案】B

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局