人教版必修1第21课民主政治建设的曲折发展(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修1第21课民主政治建设的曲折发展(共68张PPT) |

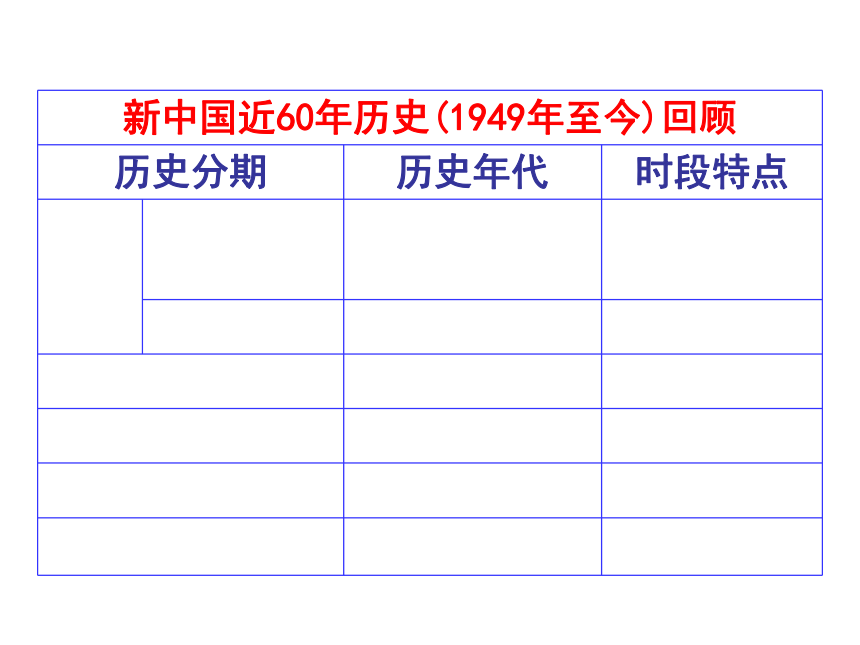

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

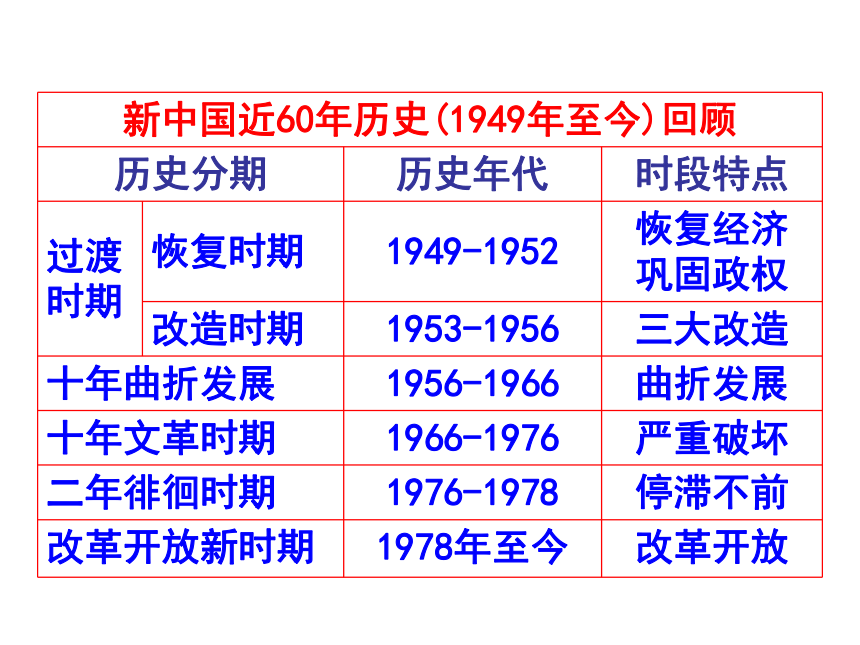

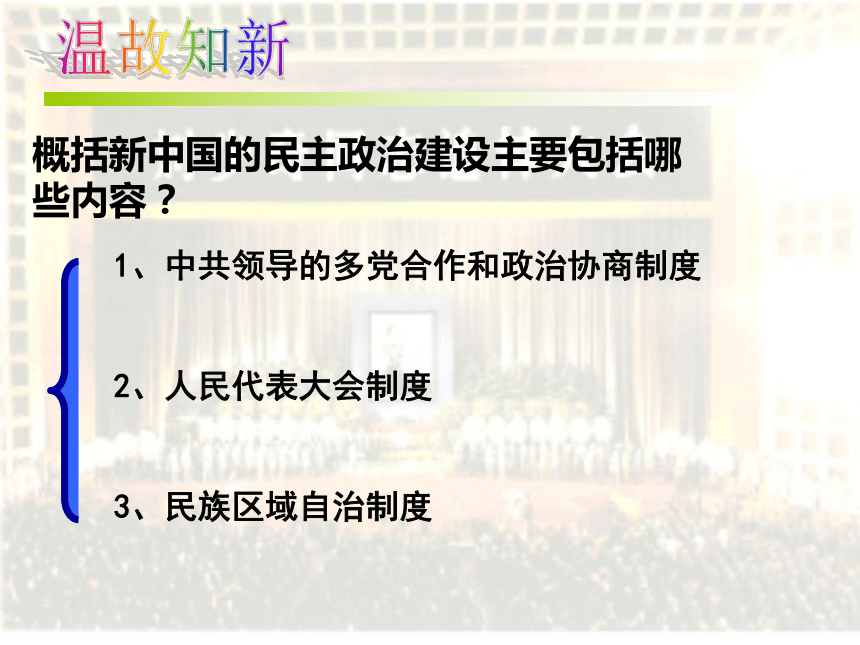

课件68张PPT。温故知新概括新中国的民主政治建设主要包括哪些内容?1、中共领导的多党合作和政治协商制度

2、人民代表大会制度

3、民族区域自治制度第21课

民主政治建设的曲折发展1.“文革”期间民主法制遭到破坏的表现 。一、民主政治建设的曲折——“文革”感受历史1954年在第一届全国人民代表大会当选为全国人民代表大会常务委员会委员长。

1956年9月,在中共第八次全国代表大会上代表中共中央作政治报告,并在八届一中全会上当选为中共中央副主席。 1956年9月 刘少奇在中共八大上作报告10年后,堂堂国家主席却成为阶下囚被迫害含冤而死文化大革命刘少奇的沉浮人生 在批斗中,刘少奇曾拿出《中华人民共和国宪法》悲愤地抗议道:我是中华人民共和国主席,你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我要捍卫国家主席的尊严,……我个人也是公民,为什么不让我讲话?宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯。“文革”对民主法制破坏表现之一:

(1)、宪法遭到破坏,公民基本权利失去了保障;

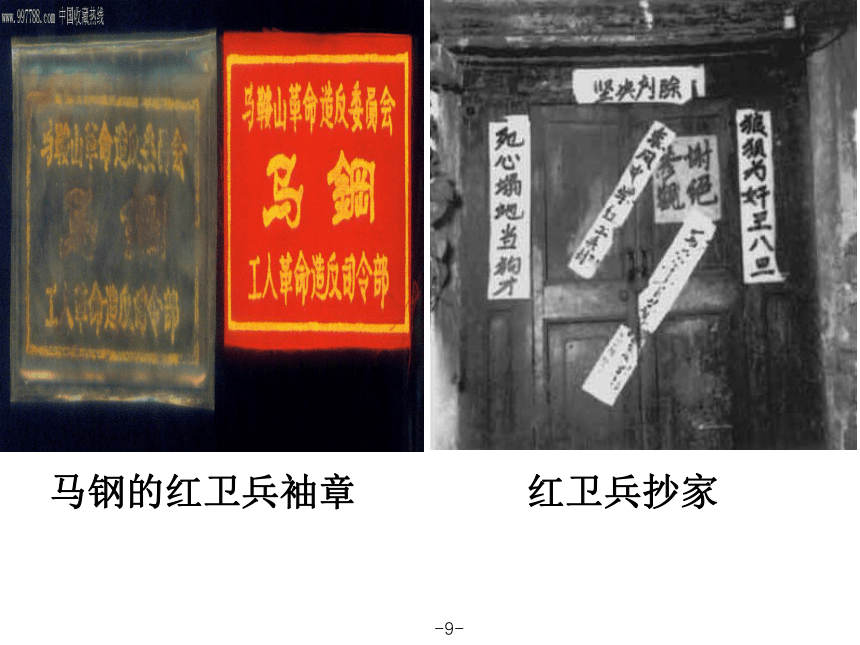

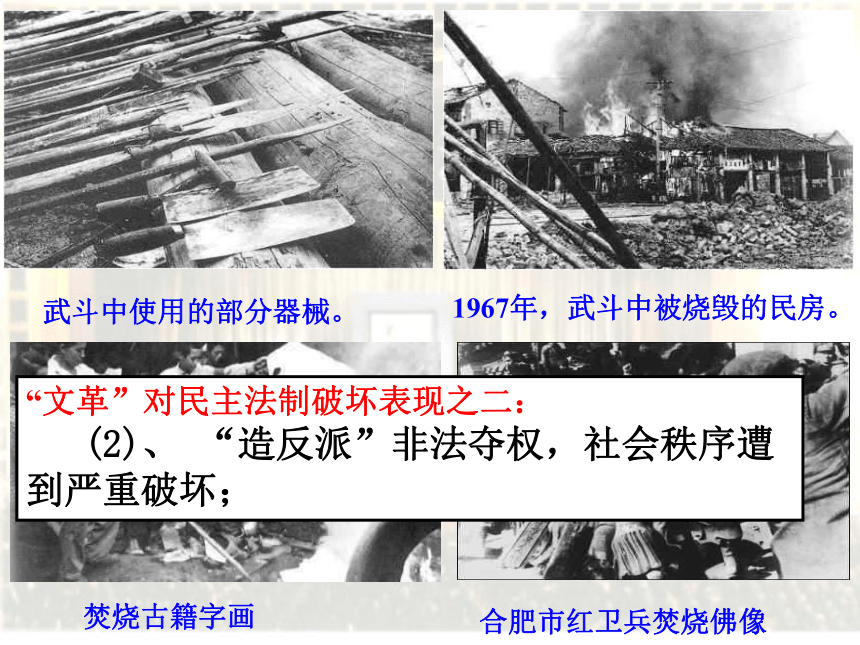

-9-红卫兵抄家马钢的红卫兵袖章“文革”对民主法制破坏表现之二:

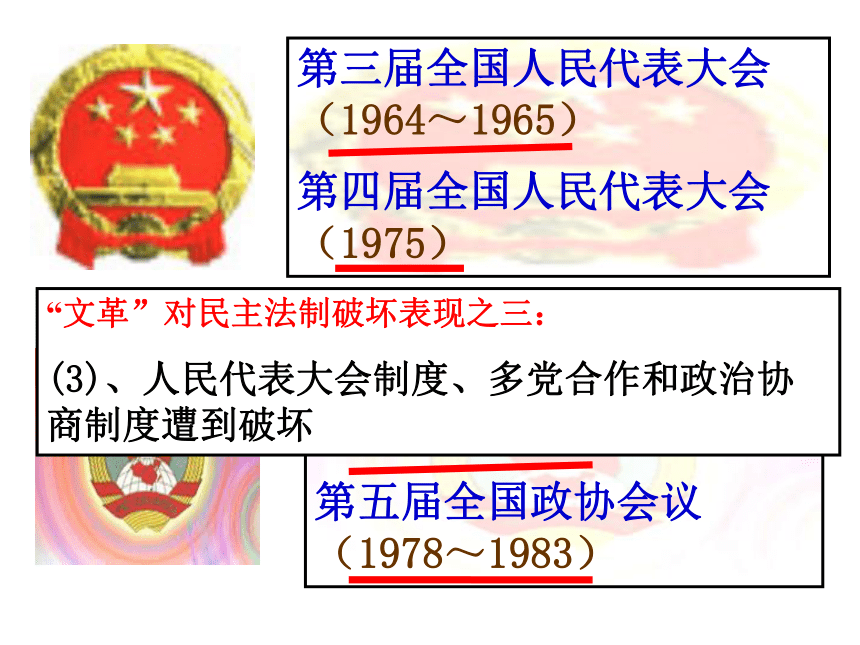

(2)、 “造反派”非法夺权,社会秩序遭到严重破坏;合肥市红卫兵焚烧佛像第三届全国人民代表大会

(1964~1965)

第四届全国人民代表大会

(1975) 第四届全国政协会议

(1964~1965)

第五届全国政协会议

(1978~1983) “文革”对民主法制破坏表现之三:

(3)、人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度遭到破坏 历史已经判明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

—<关于建国以来党的若干历史问题的决议> 一场内乱课堂探究:结合我国的历史、党的历史和当时的国内外形势,探究分析“文化大革命” 发动且持续十年之久的原因? 2.“文化大革命”发动的原因秦始皇明太祖雍正皇帝1、两千多年的封建专制历史,封建传统根深蒂固, 民主法制意识淡薄;

2、严峻的国际环境:以美国为首的帝国主义的敌视、中苏关系的恶化;3. 毛泽东对形势的错误判断(“左”倾错误);4、林彪、江青集团利用和助长了毛泽东错误; 1980年8月下旬,著名的意大利记者奥琳埃娜?法拉奇询问邓小平:中国如何避免类似“文化大革命”那样的悲剧重演?

邓小平回答:

只有认真建立社会主义民主和社会主义法制,从制度上解决问题。(三)文革的教训:二、民主政治建设的保障——法制

1、条件:

2、措施:

3、成果:现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当做“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并且做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

----邓小平在十一届三中全会上的主题报告

1、条件:

(1)文革的深刻教训

(2)法制建设的方针的提出

1978年 十一届三中全会提出: “有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”2. 措施:

(1)平反冤假错案;

(2)加紧全面立法工作;

解读历史中共第十五次代表大会

1997 ①把邓小平理论确立为全党的指导思想。②提出“依法治国、建设社会主义法治国家”的历史任务。解读历史全国人大九届二次会议

1999.3 正式把“依法治国”

这一治国方略以国家

根本大法的形式确定下来。

使中国的民主法制建设达到新的高度。

以宪法为核心的社会主义法律体系 3. 成果:

形成了以宪法为核心的中国特色的法律体系,为依法治国奠定了重要基础。

【学思之窗】

?结合“文革”破坏民主法制的史实和新时期法制建设的成就,谈谈你对民主与法制关系的看法。

?

?思路:社会主义民主与法制是相互依存、密不可分的一个整体。

?

答案提示

(1) 社会主义民主的建设必须同社会主义法制建设紧密结合起来。 “文化大革命” 严重侵犯了人民民主权利,与法制观念淡薄、法制不够完善和法制遭到践踏有直接关系。

(2)改革开放以来的实践证明,没有社会主义民主,也就没社会主义法制。没有健全的社会主义法制,人民的民主权利就得不到保障,社会主义民主是社会主义法制的前提和基础,社会主义法制是社会主义民主的体现和保障。

(3)只有把社会主义民主制度化、法律化、使其成为稳定的政治制度,人民民主才能得到更可靠的保障。三、民主政治建设的发展

——重建与完善1.重新召开“两会”2 .坚持和加强中共领导的多党合作和政治协商制度 1982 “长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”方针

3. 1984年,民族区域自治制度的发展; 4.加强和扩大基层民主现代中国民主政治建设的历程时间 制度初建时期曲折时期新发展和完善时期伟大 转折政治建设的趋势 19561976196619781949民主政治建设:

道路是曲折的,前途是光明的。 江泽民在党的十五大报告中指出:“建设社会主义民主政治,是逐步发展的历史过程,需要从我国的国情出发,在党的领导下有步骤、有秩序地推进。”

联系民主政治建设的曲折发展历程谈谈我们对江泽民讲话的认识。(1)封建意识残余的长期存在,封建专制影响多,民主法制少;

(2) 我国还没有根本摆脱经济文化落后的状态,更不具备高度民主所需要的经济文化;

(3) 我国具体历史条件下建设社会主义民主政治的客观规律,要有一个过程,人们对客观规律的认识不可能一次完成。 由“卡扎菲之死”所引发的人们对人类民主政治的思考……“强人政治”不仅在中东结束了,它在全世界也正在结束。各国今后将在追求民主治理的实效,规避它的缺陷和副作用方面开展制度竞争。人类社会民主政治或许会拉开全新的一幕。以史为鉴,学以致用 在社会主义法制建设不断加强

的今天,我们青年学生应该如何做?

-38- 课堂巩固练习-39-1.十年“文革”给党和人民在政治建设方深刻的教训是

A.必须反对个人崇拜

B.坚持以经济建设为中心

C.要正确认识社会主要矛盾

D.必须重视和完善社会主义民主法制D-40-2. 1986—2000年间,依据宪法规定,全国人大通过了一系列的法律,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,其最重要的作用是

A.为依法治国奠定了基础

B.加强立法工作

C.推行普法教育活动

D.提高了公民的法律意识A3.(2007年高考山东文综14题)图9是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了( )①民族团结原则 ②民族平等原则

③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

【答案】D4.(2009年高考山东基本能力9题)60年前中国人民在中国共产党的领导下,经过艰苦卓绝的斗争,终于取得了革命的胜利,油画《开国大典》再现了开国盛典这一历史时刻。下列说法正确的是①该作品属于革命历史

②画家吸取了传统山水画的特点

③开国大典举行时中国大陆已经全部解放

④毛泽东在盛典上宣布了中华人民共和国中央人民政府的成立

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】B8.(2008年高考全国文综Ⅰ卷18题)1949年10月1日,中华人民共和国成立。当时一些报刊评论说,“中国人民站起来了”。这句话的含义之一是

A.新民主主义革命已经完成 B.国民党在大陆的势力被彻底清除

C.人民掌握了国家权力 D.人民代表大会制度确立

【答案】C9.(2008年广东高考12题)与《中国人民政治协商会议共同纲领》不同,1954年《中华人民共和国宪法》( )

A.确立了政治协商制度 B.标志着社会主义改造的胜利完成

C.提出了民族区域自治 D.为社会主义建设提供了法律保证

【答案】D10.(2011年高考浙江文综19题)社会学家费孝通回忆参加北平市第一次各界人民代表会议时说,“踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”。从中可以获悉

A.费孝通是北京市第一届人民代表大会代表

B.会议召开匆忙,代表们还来不及换上正装

C.出席会议的普通工人代表居绝大多数

D.人民代表会议具有广泛的代表性

【答案】D16.(2011年江苏高考9题)著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【答案】C13.(2009年广东高考12题)《陕甘宁边区宪法原则》规定:“边区各少数民族,在居住集中地区得划定民族区,组织民族自治政权,在不与省宪抵触的原则下,得订立自治法规。”由此可知( )

A.陕甘宁边区是新中国成立后最早建立的民族自治区

B.共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想

C.新中国颁布的第一部具有宪法性质的法律是《陕甘宁边区宪法原则》

D.新中国的民族区域自治是根据《陕甘宁边区宪法原则》实行的

【答案】B14.(2010年上海高考历史28题)1978年真理标准问题的大讨论,直接推动了中国社会全面的

A.体制改革 B.拨乱反正 C.经济建设 D.对外开放

【答案】B18.(2009年广东高考13题)我国某部宪法将国家性质表述为:“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”这一表述说明当时( )

A.三大改造尚未完成 B.资产阶级已被消灭

C.人民公社体制已经建立 D.经济基础还十分薄弱

【答案】A20.(2008年海南高考27题)(10分)根据材料与所学知识回答问题。

材料一

我们认为,挽救目前抗战危机,准备反攻的急救办法,必须对政府的机构人事政策迅速来一个改弦更张……因此我坦白的提出,希望国民党立即结束一党统治的局面,由国民政府召集各党各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表,开国是会议,组织各抗日党派联合政府,一新天下耳目,振奋全国人心,鼓励前方士气……

——中共代表林伯渠:《在国民参政会上关于国共谈判的报告》(1944年9月)(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国共产党提出组织联合政府的目的,说明抗战胜利前后中国共产党为此而进行的努力。(4分)(1)目的:结束国民党一党专政,实行民主政治,争取抗战胜利。努力:中国共产党七大提出建立民主联合政府的目标;毛泽东赴重庆谈判;推动召开政治协商会议(4分)材料二

政协代表人数如此之多,质量又相当整齐,而革命发展,人民需要它担负的任务更大,所以“新政协”这一名词已不能包括其全部意义,筹备会的常委会已决定改称为“中国人民政治协商会议”。这意思就是说他代表中国人民作政治协商的工作,实际是一个全国各界人民代表会议,同事也是一个全国革命统一战线的组织形式。

——董必武:《关于人民政治协商会议及团结民主人士问题》(1949年8月)(2)根据材料二并结合所学知识,说明“新政协”改名为“中国人民政治协商会议”的目的和背景。

(6分)(2)目的:为区别于1946年的“政治协商会议”,更名后具有更广泛的代表性;代行全国人民代表大会职权;筹建新中国。背景:人民解放战争取得基本胜利,新中国成立在即(6分)21.(2010年高考四川文综37题)(32分)人的尊严意味着对人本身的尊重。随着时代发展,其内涵也不断丰富:生活更加富裕、社会更加公平、人民当家作主的权利得到更有效的保障。阅读材料,回答问题。

材料一

仲尼曰:“始作俑者,其无后乎!”为其象人而用之也。(《孟子》)

朱熹注:俑,从葬木偶人也。……有面目机发(使木偶活动的机关)而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后(后代)也。(《孟子集注》)

(1)根据材料一分析孔子对用“俑”随葬的态度及其理由。这反映了他的什么思想?(4分)(1)(4分)态度与理由:反对用“俑”随葬,因为“俑”与人相像(2分)。思想主张:仁者爱人(2分)。材料二

材料二

材料三

19世纪三四十年代,英国一些知识精英和第一代工厂主的后代对社会的不公正感到羞愧,对富裕国家的贫穷现象感到愤怒,希望纠正这种状态。……议会制定法律,规定工厂一切机器必须安装防护措施,确立卫生检查制度,对劳动条件定期进行检查。(据钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》等)(2)材料二中图13,14反映了当时英国工人怎样的生存状况,揭示了什么社会问题?(3分)根据材料三,概括当时英国有识之士对上述问题的认识,(4分)并结合所学知识分析议会立法改善工人劳动条件的主要原因。(8分)(2)(15分)生存状况:实际工资收入下降;工作生活条件差(2分)。社会问题:贫富分化严重(1分)。认识:他们认为贫富分化是不公正、不合理的;希望纠正这种状态(4分)。主要原因:有识之士的推动;工人自身的斗争;自由平等观念的影响;统治者缓和阶级矛盾的需要。材料四

1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人,根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,“选举法”修订,取消了举手选举,一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改为1:1。(据张永桃《当代中国政治制度》等)

(3)根据材料四,概括人大代表选举办法的变化。(3分)这些变化对人民当家作主有何作用?(4分)纵观人大代表产生方式的演变,中国民主进程呈现出怎样的轨迹?(3分)(3)(10分)变化:由举手和无记名投票的方式变为一律采用无记名投票;由等额选举变为差额选举;代表名额由偏向大城市转变为城乡平等(3分)。作用:更有助于体现人民意愿;更有助于人民平等地参与政治生活(4分)。轨迹:民主进程一度被打断,但整体上仍在向前推进(3分)。(4)温家宝总理说,政府应让人民生活得“更有尊严”。你对此有何看法,并用史实加以论证。(3分)

(4)(3分)看法(1分)。用史实论证(2分)。

2、人民代表大会制度

3、民族区域自治制度第21课

民主政治建设的曲折发展1.“文革”期间民主法制遭到破坏的表现 。一、民主政治建设的曲折——“文革”感受历史1954年在第一届全国人民代表大会当选为全国人民代表大会常务委员会委员长。

1956年9月,在中共第八次全国代表大会上代表中共中央作政治报告,并在八届一中全会上当选为中共中央副主席。 1956年9月 刘少奇在中共八大上作报告10年后,堂堂国家主席却成为阶下囚被迫害含冤而死文化大革命刘少奇的沉浮人生 在批斗中,刘少奇曾拿出《中华人民共和国宪法》悲愤地抗议道:我是中华人民共和国主席,你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我要捍卫国家主席的尊严,……我个人也是公民,为什么不让我讲话?宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯。“文革”对民主法制破坏表现之一:

(1)、宪法遭到破坏,公民基本权利失去了保障;

-9-红卫兵抄家马钢的红卫兵袖章“文革”对民主法制破坏表现之二:

(2)、 “造反派”非法夺权,社会秩序遭到严重破坏;合肥市红卫兵焚烧佛像第三届全国人民代表大会

(1964~1965)

第四届全国人民代表大会

(1975) 第四届全国政协会议

(1964~1965)

第五届全国政协会议

(1978~1983) “文革”对民主法制破坏表现之三:

(3)、人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度遭到破坏 历史已经判明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

—<关于建国以来党的若干历史问题的决议> 一场内乱课堂探究:结合我国的历史、党的历史和当时的国内外形势,探究分析“文化大革命” 发动且持续十年之久的原因? 2.“文化大革命”发动的原因秦始皇明太祖雍正皇帝1、两千多年的封建专制历史,封建传统根深蒂固, 民主法制意识淡薄;

2、严峻的国际环境:以美国为首的帝国主义的敌视、中苏关系的恶化;3. 毛泽东对形势的错误判断(“左”倾错误);4、林彪、江青集团利用和助长了毛泽东错误; 1980年8月下旬,著名的意大利记者奥琳埃娜?法拉奇询问邓小平:中国如何避免类似“文化大革命”那样的悲剧重演?

邓小平回答:

只有认真建立社会主义民主和社会主义法制,从制度上解决问题。(三)文革的教训:二、民主政治建设的保障——法制

1、条件:

2、措施:

3、成果:现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。往往把领导人说的话当做“法”,不赞成领导人说的话就叫做“违法”,领导人的话改变了,“法”也就跟着改变。所以,应该集中力量制定刑法、民法、诉讼法和其他各种必要的法律……经过一定的民主程序讨论通过,并且做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。

----邓小平在十一届三中全会上的主题报告

1、条件:

(1)文革的深刻教训

(2)法制建设的方针的提出

1978年 十一届三中全会提出: “有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”2. 措施:

(1)平反冤假错案;

(2)加紧全面立法工作;

解读历史中共第十五次代表大会

1997 ①把邓小平理论确立为全党的指导思想。②提出“依法治国、建设社会主义法治国家”的历史任务。解读历史全国人大九届二次会议

1999.3 正式把“依法治国”

这一治国方略以国家

根本大法的形式确定下来。

使中国的民主法制建设达到新的高度。

以宪法为核心的社会主义法律体系 3. 成果:

形成了以宪法为核心的中国特色的法律体系,为依法治国奠定了重要基础。

【学思之窗】

?结合“文革”破坏民主法制的史实和新时期法制建设的成就,谈谈你对民主与法制关系的看法。

?

?思路:社会主义民主与法制是相互依存、密不可分的一个整体。

?

答案提示

(1) 社会主义民主的建设必须同社会主义法制建设紧密结合起来。 “文化大革命” 严重侵犯了人民民主权利,与法制观念淡薄、法制不够完善和法制遭到践踏有直接关系。

(2)改革开放以来的实践证明,没有社会主义民主,也就没社会主义法制。没有健全的社会主义法制,人民的民主权利就得不到保障,社会主义民主是社会主义法制的前提和基础,社会主义法制是社会主义民主的体现和保障。

(3)只有把社会主义民主制度化、法律化、使其成为稳定的政治制度,人民民主才能得到更可靠的保障。三、民主政治建设的发展

——重建与完善1.重新召开“两会”2 .坚持和加强中共领导的多党合作和政治协商制度 1982 “长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”方针

3. 1984年,民族区域自治制度的发展; 4.加强和扩大基层民主现代中国民主政治建设的历程时间 制度初建时期曲折时期新发展和完善时期伟大 转折政治建设的趋势 19561976196619781949民主政治建设:

道路是曲折的,前途是光明的。 江泽民在党的十五大报告中指出:“建设社会主义民主政治,是逐步发展的历史过程,需要从我国的国情出发,在党的领导下有步骤、有秩序地推进。”

联系民主政治建设的曲折发展历程谈谈我们对江泽民讲话的认识。(1)封建意识残余的长期存在,封建专制影响多,民主法制少;

(2) 我国还没有根本摆脱经济文化落后的状态,更不具备高度民主所需要的经济文化;

(3) 我国具体历史条件下建设社会主义民主政治的客观规律,要有一个过程,人们对客观规律的认识不可能一次完成。 由“卡扎菲之死”所引发的人们对人类民主政治的思考……“强人政治”不仅在中东结束了,它在全世界也正在结束。各国今后将在追求民主治理的实效,规避它的缺陷和副作用方面开展制度竞争。人类社会民主政治或许会拉开全新的一幕。以史为鉴,学以致用 在社会主义法制建设不断加强

的今天,我们青年学生应该如何做?

-38- 课堂巩固练习-39-1.十年“文革”给党和人民在政治建设方深刻的教训是

A.必须反对个人崇拜

B.坚持以经济建设为中心

C.要正确认识社会主要矛盾

D.必须重视和完善社会主义民主法制D-40-2. 1986—2000年间,依据宪法规定,全国人大通过了一系列的法律,逐步形成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,其最重要的作用是

A.为依法治国奠定了基础

B.加强立法工作

C.推行普法教育活动

D.提高了公民的法律意识A3.(2007年高考山东文综14题)图9是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了( )①民族团结原则 ②民族平等原则

③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

【答案】D4.(2009年高考山东基本能力9题)60年前中国人民在中国共产党的领导下,经过艰苦卓绝的斗争,终于取得了革命的胜利,油画《开国大典》再现了开国盛典这一历史时刻。下列说法正确的是①该作品属于革命历史

②画家吸取了传统山水画的特点

③开国大典举行时中国大陆已经全部解放

④毛泽东在盛典上宣布了中华人民共和国中央人民政府的成立

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】B8.(2008年高考全国文综Ⅰ卷18题)1949年10月1日,中华人民共和国成立。当时一些报刊评论说,“中国人民站起来了”。这句话的含义之一是

A.新民主主义革命已经完成 B.国民党在大陆的势力被彻底清除

C.人民掌握了国家权力 D.人民代表大会制度确立

【答案】C9.(2008年广东高考12题)与《中国人民政治协商会议共同纲领》不同,1954年《中华人民共和国宪法》( )

A.确立了政治协商制度 B.标志着社会主义改造的胜利完成

C.提出了民族区域自治 D.为社会主义建设提供了法律保证

【答案】D10.(2011年高考浙江文综19题)社会学家费孝通回忆参加北平市第一次各界人民代表会议时说,“踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”。从中可以获悉

A.费孝通是北京市第一届人民代表大会代表

B.会议召开匆忙,代表们还来不及换上正装

C.出席会议的普通工人代表居绝大多数

D.人民代表会议具有广泛的代表性

【答案】D16.(2011年江苏高考9题)著名社会学家费孝通先生在参加北平市首次各界人民代表大会后,感慨万端:“我踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次。”材料中的“第一次”从侧面反映出新社会的政治生活和社会变革具有

①平等性 ②广泛性 ③继承性 ④深刻性

A.①③④ B.①②③ C.①②④ D.②③④

【答案】C13.(2009年广东高考12题)《陕甘宁边区宪法原则》规定:“边区各少数民族,在居住集中地区得划定民族区,组织民族自治政权,在不与省宪抵触的原则下,得订立自治法规。”由此可知( )

A.陕甘宁边区是新中国成立后最早建立的民族自治区

B.共产党在新中国成立前已经有了民族自治的设想

C.新中国颁布的第一部具有宪法性质的法律是《陕甘宁边区宪法原则》

D.新中国的民族区域自治是根据《陕甘宁边区宪法原则》实行的

【答案】B14.(2010年上海高考历史28题)1978年真理标准问题的大讨论,直接推动了中国社会全面的

A.体制改革 B.拨乱反正 C.经济建设 D.对外开放

【答案】B18.(2009年广东高考13题)我国某部宪法将国家性质表述为:“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”这一表述说明当时( )

A.三大改造尚未完成 B.资产阶级已被消灭

C.人民公社体制已经建立 D.经济基础还十分薄弱

【答案】A20.(2008年海南高考27题)(10分)根据材料与所学知识回答问题。

材料一

我们认为,挽救目前抗战危机,准备反攻的急救办法,必须对政府的机构人事政策迅速来一个改弦更张……因此我坦白的提出,希望国民党立即结束一党统治的局面,由国民政府召集各党各派、各抗日部队、各地方政府、各人民团体的代表,开国是会议,组织各抗日党派联合政府,一新天下耳目,振奋全国人心,鼓励前方士气……

——中共代表林伯渠:《在国民参政会上关于国共谈判的报告》(1944年9月)(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国共产党提出组织联合政府的目的,说明抗战胜利前后中国共产党为此而进行的努力。(4分)(1)目的:结束国民党一党专政,实行民主政治,争取抗战胜利。努力:中国共产党七大提出建立民主联合政府的目标;毛泽东赴重庆谈判;推动召开政治协商会议(4分)材料二

政协代表人数如此之多,质量又相当整齐,而革命发展,人民需要它担负的任务更大,所以“新政协”这一名词已不能包括其全部意义,筹备会的常委会已决定改称为“中国人民政治协商会议”。这意思就是说他代表中国人民作政治协商的工作,实际是一个全国各界人民代表会议,同事也是一个全国革命统一战线的组织形式。

——董必武:《关于人民政治协商会议及团结民主人士问题》(1949年8月)(2)根据材料二并结合所学知识,说明“新政协”改名为“中国人民政治协商会议”的目的和背景。

(6分)(2)目的:为区别于1946年的“政治协商会议”,更名后具有更广泛的代表性;代行全国人民代表大会职权;筹建新中国。背景:人民解放战争取得基本胜利,新中国成立在即(6分)21.(2010年高考四川文综37题)(32分)人的尊严意味着对人本身的尊重。随着时代发展,其内涵也不断丰富:生活更加富裕、社会更加公平、人民当家作主的权利得到更有效的保障。阅读材料,回答问题。

材料一

仲尼曰:“始作俑者,其无后乎!”为其象人而用之也。(《孟子》)

朱熹注:俑,从葬木偶人也。……有面目机发(使木偶活动的机关)而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后(后代)也。(《孟子集注》)

(1)根据材料一分析孔子对用“俑”随葬的态度及其理由。这反映了他的什么思想?(4分)(1)(4分)态度与理由:反对用“俑”随葬,因为“俑”与人相像(2分)。思想主张:仁者爱人(2分)。材料二

材料二

材料三

19世纪三四十年代,英国一些知识精英和第一代工厂主的后代对社会的不公正感到羞愧,对富裕国家的贫穷现象感到愤怒,希望纠正这种状态。……议会制定法律,规定工厂一切机器必须安装防护措施,确立卫生检查制度,对劳动条件定期进行检查。(据钱乘旦《英国工业革命中的人文灾难及其解决》等)(2)材料二中图13,14反映了当时英国工人怎样的生存状况,揭示了什么社会问题?(3分)根据材料三,概括当时英国有识之士对上述问题的认识,(4分)并结合所学知识分析议会立法改善工人劳动条件的主要原因。(8分)(2)(15分)生存状况:实际工资收入下降;工作生活条件差(2分)。社会问题:贫富分化严重(1分)。认识:他们认为贫富分化是不公正、不合理的;希望纠正这种状态(4分)。主要原因:有识之士的推动;工人自身的斗争;自由平等观念的影响;统治者缓和阶级矛盾的需要。材料四

1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人,根据中央选举委员会的精神,人大代表实际实行等额选举。文革期间,全国人大停止会议8年之久。1975年初,四届人大一次会议召开,代表通过协商方式产生。1979年,“选举法”修订,取消了举手选举,一律采用无记名投票;正式规定了差额选举的原则;规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例为8:1。这一比例在2010年春修改为1:1。(据张永桃《当代中国政治制度》等)

(3)根据材料四,概括人大代表选举办法的变化。(3分)这些变化对人民当家作主有何作用?(4分)纵观人大代表产生方式的演变,中国民主进程呈现出怎样的轨迹?(3分)(3)(10分)变化:由举手和无记名投票的方式变为一律采用无记名投票;由等额选举变为差额选举;代表名额由偏向大城市转变为城乡平等(3分)。作用:更有助于体现人民意愿;更有助于人民平等地参与政治生活(4分)。轨迹:民主进程一度被打断,但整体上仍在向前推进(3分)。(4)温家宝总理说,政府应让人民生活得“更有尊严”。你对此有何看法,并用史实加以论证。(3分)

(4)(3分)看法(1分)。用史实论证(2分)。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局