蜡烛

图片预览

文档简介

课件17张PPT。 蜡烛(苏联 西蒙诺夫) ……在炮火烧灼了的战场上,在炸弯了的铁器和烧死了的树木中间,一位南斯拉夫母亲将珍藏了45年的两支结婚花烛,点在一位苏联红军士兵的坟头。

……蜡烛的火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。体裁:战地通讯。(通讯,新闻的一种) 通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事,但报道 的人和事比新闻更具体更系统。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。 第二次世界大战是人类历史上规模空前的全球性大战,六十一个国家和地区,二十多亿人口被卷入其中。参战兵力超过一亿人,大约九千万士兵和平民伤亡,三千万人流离失所。其空前的广度、深度和烈度,成为人类战争史上的一次大革命,给予军事战略和战争观以巨大影响。 ??? 回首二战,那一幅幅残酷而血腥、雄伟而悲壮的历史画面,永远震撼着人们的心灵,令人难以忘怀。 课文背景: 1944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进入南斯拉夫领土达成协议。随后又在克拉约瓦最后商定了共同行动计划,10月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。 贝尔格莱德战役的企图是:通过苏、南、保三国军队的共同努力,粉碎“塞尔维亚”集团军积集群,解放被占领的塞尔维亚地区和南斯拉夫首都贝尔格莱德,前往驻希腊的“Ε”集团军群的交通线,不让该集团军群从巴尔干岛南部退却。这样,就构成了苏、南军队统一的作战正面,并为南斯拉夫人民解放军尔后争取本国的完全解放创造了有利条件。

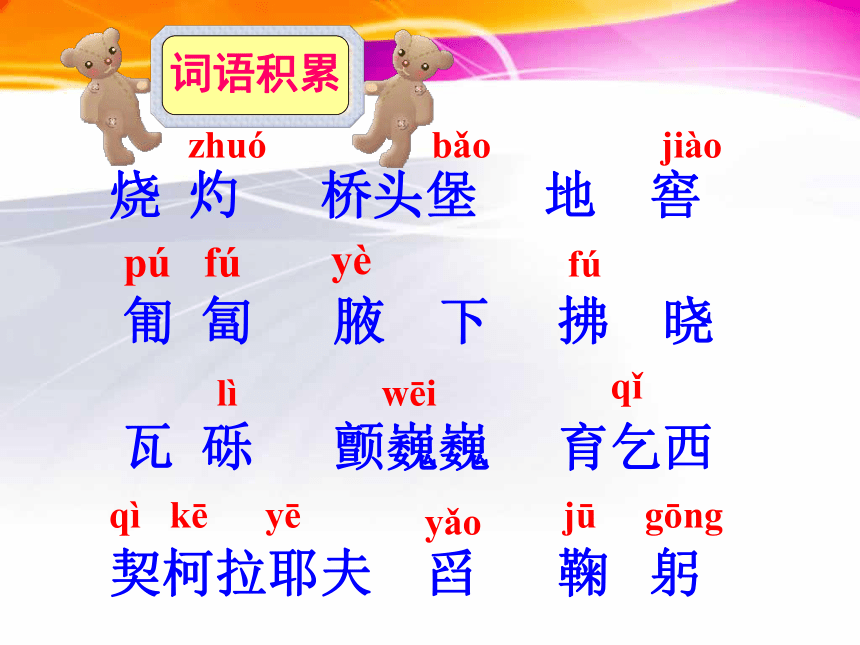

课文背景:课文朗读烧 灼 桥头堡 地 窖

匍 匐 腋 下 拂 晓

瓦 砾 颤巍巍 育乞西

契柯拉耶夫 舀 鞠 躬zhuóbǎojiàopú fúyèfúlìwēiqǐqì kē yēyǎo jū gōng解释下列词语的意思:烧灼:精疲力竭:名副其实:颤巍巍:肃穆:永垂不朽:瓦砾:烧,烫,使受伤。形容非常疲劳,一点力气也没有。竭:尽。名称或名声与实际相符合。副:符合。抖动摇晃。多用来形容老年人或病人的某些动作。恭敬庄严地站立着。永远流传,不磨灭。垂,流传。朽,腐烂。破碎的砖头瓦片。品读课文? 1、你发现文章对哪些内容进行了不厌其烦的反复描写? ①?炮火:? ②?蜡烛:

③?黑围巾:? ④?老妇人的“跪”、“爬”:11次6次?4次各3次整体感知分别说出三个部分的记叙要素。一、偷袭。时间:

地点:

人物:

事件的起因:1944年9月19日早晨。南斯拉夫首都贝尔格莱德的萨伐河岸附近的一块方场。五个苏联红军战士。五个红军战士偷袭萨伐河上的一座桥,结果其中一个名叫契柯拉耶夫的红军战士牺牲在方场上。连长准备第二天攻占下那座桥后再埋葬这位战士。(1段~7段)二、老妇人冒险埋葬红军战士。(8段~31段)整体感知时间:

地点:

人物:

事件的经过:

1944年9月19日傍晚至凌晨。(“德国人的炮火一直轰到太阳落山。)老妇人的住处——“一堆瓦砾”“砖瓦半掩着一个黑洞就是那地窖的入口”南斯拉夫老妇人玛利·育乞西置生死于度外,冒着炮火艰难地安葬了红军战士的遗体,并拿出珍藏45年的结婚蜡烛,点在坟上,悼念烈士。整体感知三、红军找寻战友的遗体时发现了那个坟墓,老妇人再次送来喜烛点上。(32段~44段)时间:

地点:

人物:第二天拂晓战友的坟墓前老妇人和红军战士整体感知这篇通讯的感人之处有哪些?一是环境危险,炮火连天;

二是老妇人年老体弱,掩埋烈士非常吃力;

三是老妇人像掩埋亲人一样掩埋烈士;

四是点在坟上的蜡烛有特殊意义。自学探究1、“这是一支大蜡烛,是45年前她结婚的喜烛,她一直舍不得用,珍藏到今天。”作者为什么要对这支蜡烛的来历做补充说明?2、作者特意提到围巾的颜色,有什么特殊的意义?3、在文中作者为什么重复这样的描述:“德国人还在轰击”“德国人还在开炮”“德国人的炮还在轰击”等等。4、揣摩最后两段的文字,说说你的理解。你认为“蜡烛”象征了什么?思考:这篇课文主要表达什么主旨呢 ?这篇通讯是一首赞美诗,一曲颂歌,赞美反法西斯同盟国各国战斗的友谊,讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。 蜡烛非同寻常的意义烛光,是红军烈士生命之光;

烛光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思;

烛光,是两国人民战斗 情谊的象征。 小 结1、环境描写——烘托气氛、衬托人物。2、人物形象的刻画——动作描写。3、细节的描写——蜡烛。4、感情的基调——“敬爱”与“哀痛”5、主题——赞美反法西斯同盟各国战斗的友谊,讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

……蜡烛的火焰是不会熄灭的。它将永远燃着,正像一个母亲的眼泪,正像一个儿子的英勇,那样永垂不朽。体裁:战地通讯。(通讯,新闻的一种) 通讯是记叙文体的又一实用文体,包括人物通讯、事件通讯等。它和新闻一样,要求及时准确地报道现实生活中有意义的人和事,但报道 的人和事比新闻更具体更系统。

通讯在真人真事的基础上,根据表现主题的需要,对材料进行精心的选择和合理的安排,努力写出人物的思想,突出事件的本质意义。 第二次世界大战是人类历史上规模空前的全球性大战,六十一个国家和地区,二十多亿人口被卷入其中。参战兵力超过一亿人,大约九千万士兵和平民伤亡,三千万人流离失所。其空前的广度、深度和烈度,成为人类战争史上的一次大革命,给予军事战略和战争观以巨大影响。 ??? 回首二战,那一幅幅残酷而血腥、雄伟而悲壮的历史画面,永远震撼着人们的心灵,令人难以忘怀。 课文背景: 1944年9月,苏联和南斯拉夫在莫斯科就苏军进入南斯拉夫领土达成协议。随后又在克拉约瓦最后商定了共同行动计划,10月5日,签署了关于保加利亚军队参加对南斯拉夫领土上的德军作战的南保协定。 贝尔格莱德战役的企图是:通过苏、南、保三国军队的共同努力,粉碎“塞尔维亚”集团军积集群,解放被占领的塞尔维亚地区和南斯拉夫首都贝尔格莱德,前往驻希腊的“Ε”集团军群的交通线,不让该集团军群从巴尔干岛南部退却。这样,就构成了苏、南军队统一的作战正面,并为南斯拉夫人民解放军尔后争取本国的完全解放创造了有利条件。

课文背景:课文朗读烧 灼 桥头堡 地 窖

匍 匐 腋 下 拂 晓

瓦 砾 颤巍巍 育乞西

契柯拉耶夫 舀 鞠 躬zhuóbǎojiàopú fúyèfúlìwēiqǐqì kē yēyǎo jū gōng解释下列词语的意思:烧灼:精疲力竭:名副其实:颤巍巍:肃穆:永垂不朽:瓦砾:烧,烫,使受伤。形容非常疲劳,一点力气也没有。竭:尽。名称或名声与实际相符合。副:符合。抖动摇晃。多用来形容老年人或病人的某些动作。恭敬庄严地站立着。永远流传,不磨灭。垂,流传。朽,腐烂。破碎的砖头瓦片。品读课文? 1、你发现文章对哪些内容进行了不厌其烦的反复描写? ①?炮火:? ②?蜡烛:

③?黑围巾:? ④?老妇人的“跪”、“爬”:11次6次?4次各3次整体感知分别说出三个部分的记叙要素。一、偷袭。时间:

地点:

人物:

事件的起因:1944年9月19日早晨。南斯拉夫首都贝尔格莱德的萨伐河岸附近的一块方场。五个苏联红军战士。五个红军战士偷袭萨伐河上的一座桥,结果其中一个名叫契柯拉耶夫的红军战士牺牲在方场上。连长准备第二天攻占下那座桥后再埋葬这位战士。(1段~7段)二、老妇人冒险埋葬红军战士。(8段~31段)整体感知时间:

地点:

人物:

事件的经过:

1944年9月19日傍晚至凌晨。(“德国人的炮火一直轰到太阳落山。)老妇人的住处——“一堆瓦砾”“砖瓦半掩着一个黑洞就是那地窖的入口”南斯拉夫老妇人玛利·育乞西置生死于度外,冒着炮火艰难地安葬了红军战士的遗体,并拿出珍藏45年的结婚蜡烛,点在坟上,悼念烈士。整体感知三、红军找寻战友的遗体时发现了那个坟墓,老妇人再次送来喜烛点上。(32段~44段)时间:

地点:

人物:第二天拂晓战友的坟墓前老妇人和红军战士整体感知这篇通讯的感人之处有哪些?一是环境危险,炮火连天;

二是老妇人年老体弱,掩埋烈士非常吃力;

三是老妇人像掩埋亲人一样掩埋烈士;

四是点在坟上的蜡烛有特殊意义。自学探究1、“这是一支大蜡烛,是45年前她结婚的喜烛,她一直舍不得用,珍藏到今天。”作者为什么要对这支蜡烛的来历做补充说明?2、作者特意提到围巾的颜色,有什么特殊的意义?3、在文中作者为什么重复这样的描述:“德国人还在轰击”“德国人还在开炮”“德国人的炮还在轰击”等等。4、揣摩最后两段的文字,说说你的理解。你认为“蜡烛”象征了什么?思考:这篇课文主要表达什么主旨呢 ?这篇通讯是一首赞美诗,一曲颂歌,赞美反法西斯同盟国各国战斗的友谊,讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。 蜡烛非同寻常的意义烛光,是红军烈士生命之光;

烛光,寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思;

烛光,是两国人民战斗 情谊的象征。 小 结1、环境描写——烘托气氛、衬托人物。2、人物形象的刻画——动作描写。3、细节的描写——蜡烛。4、感情的基调——“敬爱”与“哀痛”5、主题——赞美反法西斯同盟各国战斗的友谊,讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》