山东省新泰市弘文高级中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元自主测试地理试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省新泰市弘文高级中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元自主测试地理试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 854.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

弘文高级中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元自主测试

地理试题

考试范围:第一单元+第二单元第一节

考试时间:45分钟;分值:50分;

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(每题1分,共30分)

木星被誉为“地球的守护神”,2022年中秋节前后,夜空上演了“木星冲日”的天象。冲日是指地球恰好运行到太阳和该行星之间的一种天文现象。下表为地球与木星的基本数据。据此完成下面小题。

名称 与太阳的距 离/106千米 质量 体积 自转周期/天 公转周期/年 已知卫星数/个

地球 149.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1

木星 778.57 317.83 1321.33 0.42 11.86 79

注:1.质量和体积都以地球为1;2.卫星数据资料截至2018年。1.包含“木星冲日”天象的天体系统中,级别最低的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.可观测宇宙

2.木星上没有生命现象的原因可能是( )

A.质量和体积大,大气稀薄 B.气温过低,缺少液态水

C.自转与公转周期长,温度年变化大 D.距离太阳远,太阳光照不稳定

3.木星被誉为“地球的守护神”,原因是( )

A.与地球同是类地行星,结构特征有许多相似之处

B.各行其道、互不干扰,形成了地球安全的宇宙环境

C.俘获部分可能撞向地球的小天体,使地球免受撞击

D.削弱了太阳射向地球的紫外线,保护地球上的生命

空间站是一种在近地轨道长时间运行,可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器。2022年6月5日,神舟十四号载人飞船发射成功,任务期间将完成中国载人空间站(天宫空间站)的建造。据此完成下面小题。

4.下列天体系统中,与中国空间站绕地球运行级别相同的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.河外星系

5.可能会对神舟十四号航天员与地面之间的通信传输产生干扰的是( )

A.磁暴现象 B.耀斑爆发 C.流星现象 D.天气变化

6.金星在夜空中亮度仅次于月球,金星在夜空中亮度大的原因是( )

A.体积和质量小 B.自身能够发光 C.距离地球较近 D.有明亮的光环

对于人类来说,太阳是宇宙中最重要的天体。据此完成下面小题。

7.关于太阳的叙述,正确的是( )

A.我们看到明亮似圆盘的,是太阳大气层的色球层

B.太阳是地球生命存在和演化的光、热源泉

C.地球上的一切能源都来自太阳能

D.太阳辐射属于长波辐射

8.关于太阳活动对地球影响,正确的是( )

A.太阳黑子活动多的年份降水量也一定多

B.由于太阳耀斑爆发时发射的电磁波会引起电离层的扰动,所以会产生磁暴现象

C.太阳活动会使无线电短波通信受到影响

D.在拉萨的夜空能清晰地看到太阳活动剧烈时所产生的极光

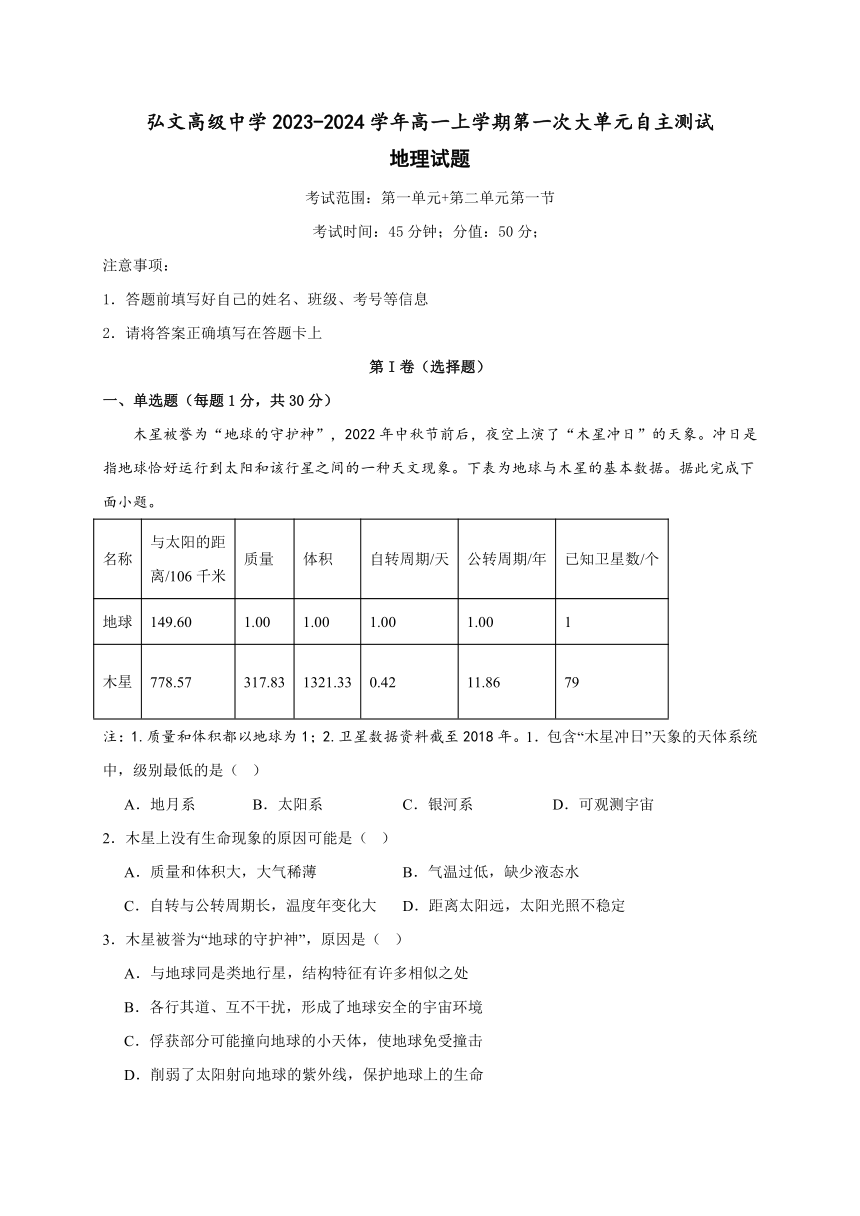

Qαβ/Q(复杂地形下太阳总辐射月总量与水平面太阳总辐射量之比)表示地形对太阳辐射的影响程度;方位角为从正北方向算起,按顺时针方向度量的角度。下左图示意长江流域太阳辐射随坡度变化受坡向的影响,下右图示意长江流域太阳辐射随纬度变化受坡向的影响。据此完成下面小题。

9.长江流域山地坡向对太阳辐射的影响是( )

A.随着坡度增大,南北坡太阳辐射差异减小

B.随着坡度增大,东西坡太阳辐射差异增大

C.随着纬度增大,南北坡太阳辐射差异增大

D.随着纬度增大,南北坡太阳辐射差异减小

10.地面太阳辐射在不同坡向差异大,其原因是不同纬度和坡度( )

A.大气湿度差异大 B.昼夜长短差异大

C.太阳入射角差异大 D.植被覆盖差异大

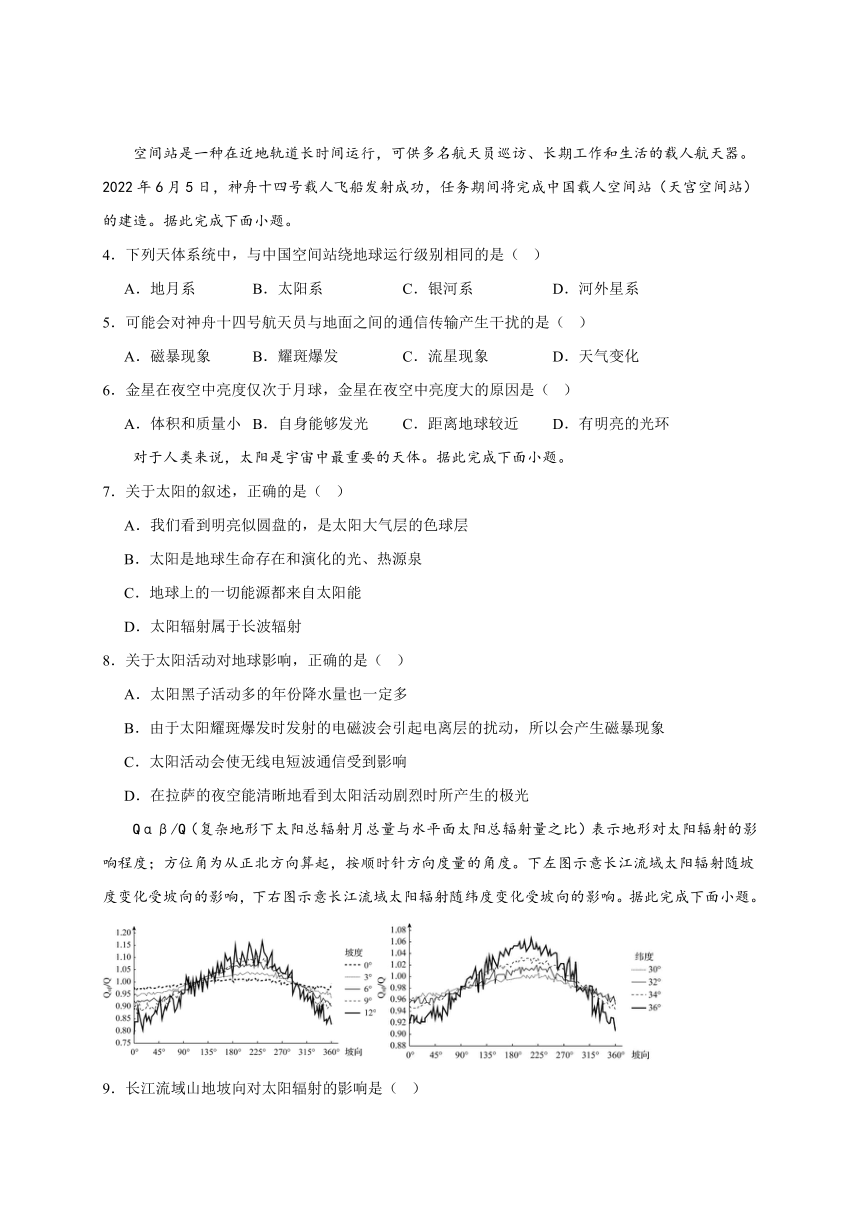

要想了解地球历史,就要了解地层和化石,就要学会读地质年代表。图左为彩虹恐龙化石,图右为地质年代表部分年代的气候变化及动物发展阶段。据此完成下面小题。

11.古生代晚期两栖动物向爬行动物进化阶段的主要气候变化是( )

A.变冷干 B.变暖湿 C.变冷湿 D.变暖干

12.据图判断二叠纪时期相较于志留纪时期( )

A.物种更丰富 B.冰川范围缩小 C.陆地面积扩大 D.海平面上升

13.彩虹恐龙生活的时期( )

A.古老的两栖动物灭绝 B.陆地蕨类植物生长茂盛

C.形成丰富的煤炭资源 D.喜马拉雅山脉迅速崛起

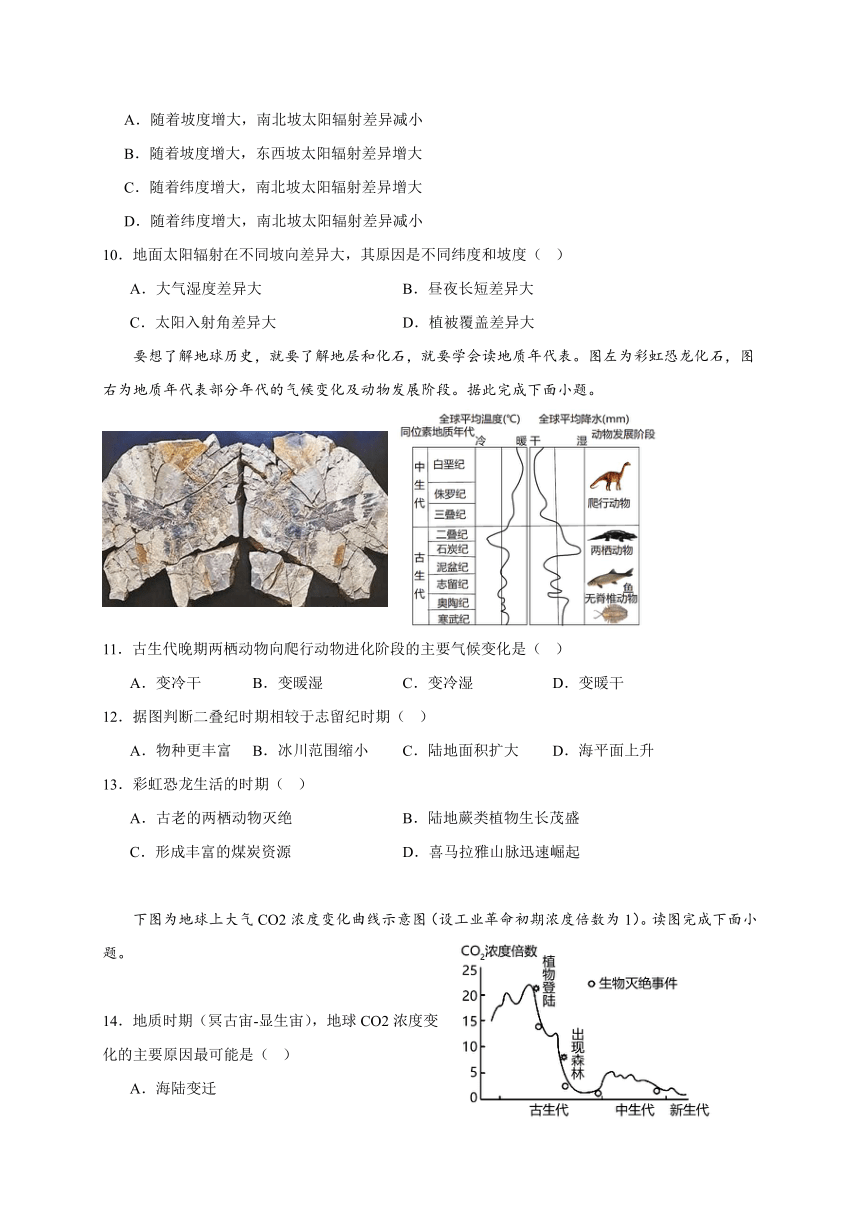

下图为地球上大气CO2浓度变化曲线示意图(设工业革命初期浓度倍数为1)。读图完成下面小题。

14.地质时期(冥古宙-显生宙),地球CO2浓度变化的主要原因最可能是( )

A.海陆变迁

B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用

D.植物的出现和发展

15.古生代时期出现的森林大部分是( )

A.海生藻 B.裸子植物 C.被子植物 D.蕨类植物

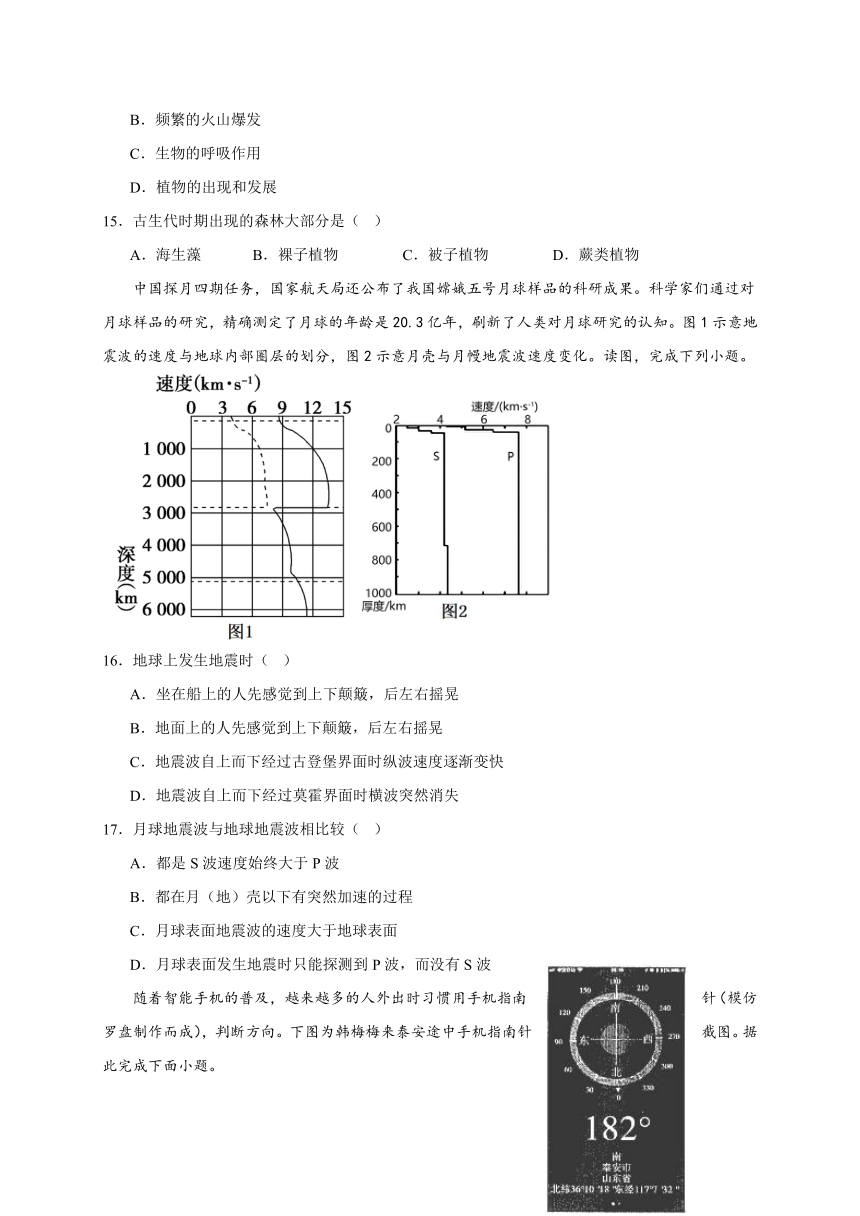

中国探月四期任务,国家航天局还公布了我国嫦娥五号月球样品的科研成果。科学家们通过对月球样品的研究,精确测定了月球的年龄是20.3亿年,刷新了人类对月球研究的认知。图1示意地震波的速度与地球内部圈层的划分,图2示意月壳与月幔地震波速度变化。读图,完成下列小题。

16.地球上发生地震时( )

A.坐在船上的人先感觉到上下颠簸,后左右摇晃

B.地面上的人先感觉到上下颠簸,后左右摇晃

C.地震波自上而下经过古登堡界面时纵波速度逐渐变快

D.地震波自上而下经过莫霍界面时横波突然消失

17.月球地震波与地球地震波相比较( )

A.都是S波速度始终大于P波

B.都在月(地)壳以下有突然加速的过程

C.月球表面地震波的速度大于地球表面

D.月球表面发生地震时只能探测到P波,而没有S波

随着智能手机的普及,越来越多的人外出时习惯用手机指南针(模仿罗盘制作而成),判断方向。下图为韩梅梅来泰安途中手机指南针截图。据此完成下面小题。

18.晴朗的晚上在野外迷路,可以帮助判断方向的是( )

A.根据楼房朝向 B.任何地点都可用手机指南针 C.根据地物影子 D.在北半球可借助北极星

19.有关手机里指南针使用的叙述,不正确的是( )

A.要将手机水平放置 B.刻度0°始终指示南方

C.白线对准待测方向 D.此图中方位角为182°

北京时间2022年12月4日,神舟十四号载人飞船返回舱从距离地球约400千米的高空与空间站组合体分离并穿越“黑障区”(通信暂时中断区域)后,成功降落在东风着陆场。据悉,黑障区一般出现在地球上空35到80千米的大气层间。据此并结合大气垂直分层示意图,完成下面小题。

20.材料中的空间站所处的大气层( )

A.臭氧含量高,能大量吸收紫外线

B.有电离层,能反射无线电波

C.获得的地面辐射多,气温高

D.大气逆辐射作用弱,昼夜温差小

21.“黑障区”出现在地球大气层的( )

A.对流层 B.平流层 C.对流层和平流层 D.平流层和高层大气

22.返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中,大气( )

A.气温先升后降 B.密度逐渐减小 C.先平流后对流 D.气压不断降低

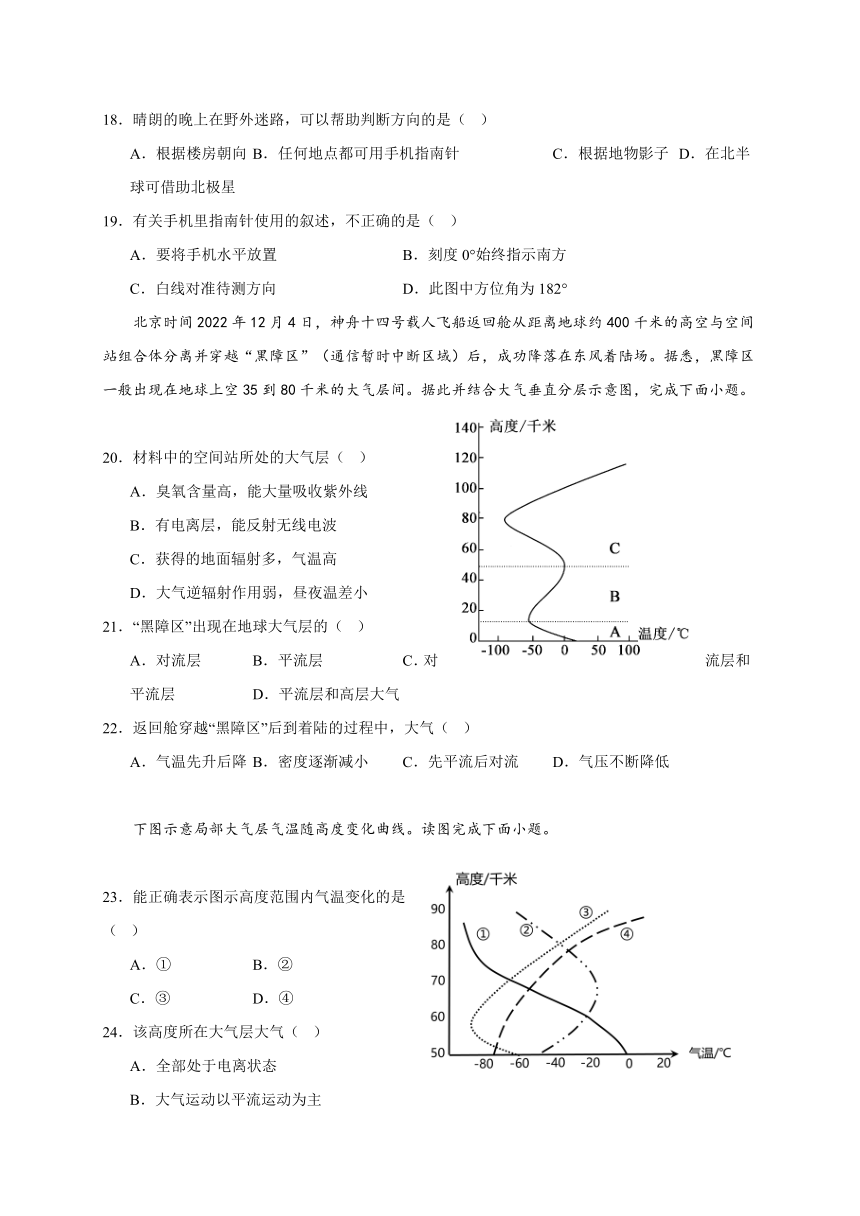

下图示意局部大气层气温随高度变化曲线。读图完成下面小题。

23.能正确表示图示高度范围内气温变化的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

24.该高度所在大气层大气( )

A.全部处于电离状态

B.大气运动以平流运动为主

C.会产生极光现象

D.天气现象复杂多变

对流层受地面的影响很大,其高度随纬度、季节而变化。据此完成下面小题。

25.为保证航行平稳,飞机常常选择在平流层航行,通常飞机航行高度最高的是( )

A.冬季的高纬度地区 B.夏季的高纬度地区

C.冬季的低纬度地区 D.夏季的低纬度地区

26.飞机在万米高空飞行,高度保持不变,由南极飞往赤道,途中穿越的大气层是( )

A.始终在对流层 B.从平流层进入对流层

C.始终在平流层 D.从对流层进入平流层

27.云雨现象主要分布在对流层,原因不包括( )

A.上冷下热 B.水汽、杂质含量多 C.对流旺盛 D.二氧化碳含量多

28.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明( )

A.对流层空气上热下冷,空气不稳定 B.对流层气温随风向越来越低

C.对流层大气的热量直接来自地面辐射 D.对流层大气的热量主要来自太阳辐射

下图为小明同学绘制的地球圈层示意图(图中有一处标注错误)。据此完成下面小题。

29.小明绘制的地球圈层中,标注错误之处为( )

A.地壳 B.软流层 C.外核 D.生物圈

30.下列关于生物圈的叙述,正确的是( )

A.包括全部的大气圈、水圈和岩石圈 B.是指生活在地球上所有的生物

C.是地球上最大的生态系统 D.生物圈中的生态系统各自独立、互不相干

第II卷(非选择题)

二、综合题(每题10分,共20分)

31.读图,完成下列要求。

(1)该图反映的是 纬度大气的垂直分层,理由是什么?

(2)A层大气天气现象复杂多变的原因是什么?

(3)补绘B层气温变化曲线 。该层22~27km高度 含量达到最大值,形成 层,成为人类生存环境的天然屏障。

(4)某飞机起飞时,机场风雨交加,飞机起飞后,迅速作爬升运动。结合所学知识,解释这是为什么?

(5)C层气温随高度变化特点是 。在80千米--500千米的高空存在若干 ,对无线电短波通信有重要作用。

(6)A、B、C层大气密度变化的趋势是什么?

32.读地球内部部分圈层结构示意图,完成下列问题。

科幻电影《地心历险记》讲述了主人公在旅行时意外发现了一个洞穴,并沿着洞穴深处走去,不小心掉入了神秘的地心世界的故事。

(1)图中表示地球外部圈层的是 ,表示岩石圈的是 ,该圈层厚度的特点: 。

(2)一般认为,软流层是 的发源地,呈 状态。

(3)主人公掉入地心过程中,穿过的中间的地球内部圈层名称是 ,由图中 (填字母)组成。

(4)图示F、G之间的不连续界面是 ,地震波波速在此处的变化是 ;主人公在越过F、G之间的不连续界面后直至地心穿过的物质状态依次是 态、 态。

试卷第6页,共8页

弘文高级中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元自主测试

地理答案

1.B 2.B 3.C

【解析】1.由已学知识可知,包含“木星冲日”天象的天体系统中,级别最低的是太阳系,木星不在地月系,A错误;银河系大于太阳系,级别高,C错误;可观测宇宙大于银河系,D错误;故选B。

2.生命的存在与大气成分有关,与大气厚度关系不大,A错误;目前没有发现生命存在的原因最可能是木星离太阳远,气温过低,缺少液态水,B正确;木星公转周期长但自转周期很短,C错误;木星与地球一样都有相对稳定安全的宇宙环境、稳定的光照,D错误;故选B。

3.木星体积、质量巨大,吸引部分可能撞向地球的小天体,从而形成一个保护屏障保护地球,C正确;木星不是类地行星,A错误;八大行星各行其道,互不干扰,才能形成一个安全的宇宙的环境,并不只是木星和地球各行其道,形成地球的安全环境,B错误;由已学知识可知太阳系中八大行星按距日远近为:水金地、火木土、天海王,木星比地球距日远,D错误;综上所述,本题正确答案为C。

【点睛】木星体积、质量巨大,太阳系中八大行星按距日远近为:水金地、火木土、天海王,木星比地球距日远,木星不是类地行星,是巨行星。

4.A 5.B 6.C

【解析】4.空间站是一种在近地轨道上绕地球长时间运行的人造天体,其与地球组成的天体系统与地月系相同都是卫星绕着行星转,A正确;太阳系是行星绕着恒星运动形成的天体系统,B错误;银河系和河外星系是恒星绕着星系中心运动形成的天体系统,C、D错误。故选A。

5.磁暴现象主要影响指南针指示方向的准确性,A错误;耀斑爆发产生的高能带电粒子流会影响电离层的扰动,从而干扰无线电短波通信,B正确;流星现象是流星体进入地球大气层后与大气发生摩擦燃烧的现象,对无线电短波通信不产生影响,C错误;短波信号的传播主要依靠电离层,天气变化主要发生在对流层,D错误。故选B。

6.体积和质量与亮度无关,A错误;金星本身不发光,为反射的太阳光,B错误;金星是距离地球最近的太阳系行星,因而在地球上观察,金星亮度大,C正确;金星没有光环,D错误。故选C。

【点睛】金星作为地球夜空中亮度仅次于月亮的自然天体,金星能照出影子,而且在一些罕见的情况下,它甚至在白天都能为肉眼所见。金星处在地球的公转轨道以内,因此从地球上看它不会离太阳过远,它要么在黄昏后从西边落下,要么在黎明前自东方升起。金星每224.7个地球日绕太阳公转一周,自转周期为243个地球日,一昼夜为117个地球日。其自转时长为太阳系行星之最,且方向仅与天王星相同,与其他行星相反,这意味着太阳在金星上西升东落。

7.B 8.C

【解析】7.我们看到明亮似圆盘的太阳,是太阳大气层的光球层,A错误;由于太阳不断发出光和热,是地球生命存在和演化的光、热源泉,B正确;地球上的大部分能源来自太阳能,也有一部分来自地球内部能量,C错误;太阳辐射属于短波辐射,D错误。故选B。

8.太阳活动对地球影响中,太阳黑子活动与地球上的降水有一定相关性,但是太阳黑子多的年份降水量不一定多,A错误;由于太阳耀斑爆发时发射的电磁波会引起电离层的扰动,所以会使无线电短波通信受到影响,而使地球产生磁暴现象的是太阳发射的高能带电粒子,C正确,B错误;太阳活动剧烈时所产生的极光只出现在高纬度区域,D错误。故选C。

【点睛】太阳活动对地球的影响:太阳活动发射的电磁波会干扰地球的电离层,影响无线短波通讯;抛出的高能带电粒子干扰地球磁场,使地球出现“磁暴”现象;同时,高能带电粒子冲进两极地区,与那里的高空稀薄大气相互碰撞,还会出现极光;另外,地球上的一些自然灾害(如地震、水旱灾害等),与太阳活动具有一定的相关性。

9.C 10.C

【解析】9.由图可知,随着坡度增大,南坡180°北坡0°的太阳辐射差异变大,A错误;方位角为从正北方向算起,按顺时针方向度量,西坡270°和东坡90°附近太阳辐射差异小,B错误;随坡度或纬度增大,南坡180°北坡0°的太阳辐射差异增大,也就是说南北方向差异增大,C正确D错误;故选C。

10.大气湿度不影响到达地面的太阳辐射强度,A错误;同一地区的不同坡向,昼夜长短差异小,B错误;植物覆盖率不影响达到地面的太阳辐射,D错误;随着纬度增大,太阳高度角减小,太阳光线在南坡与坡面的夹角有增大趋势,而北坡挡光现象更加严重;由图可知,该地坡度很小,在0°到12°之间,随着坡度增大,太阳入射光线在南坡与坡面的入射角逐渐增大,而北坡挡光现象越来越严重,南北坡太阳辐射差异大,C正确。故选C。

【点睛】影响太阳辐射的因素主要有纬度高低、天气状况、海拔高低和日照时间长短。纬度越低,太阳辐射越强。多阴雨天气,太阳辐射少;降水少,多晴天,太阳辐射多。海拔高,空气稀薄,大气透明度好,太阳辐射强;日照时间越长,太阳辐射强。

11.D 12.C 13.C

【解析】11.据图右可知,古生代晚期两栖动物向爬行动物进化的时期,全球平均温度由冷变暖,全球平均降水由湿变干,因此全球气候变暖干,D正确;ABC错误。故选D。

12.古生代末期,即二叠纪末期,发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,几乎95%的物种从地球上消失,所以与二叠纪时期相比,志留纪时期物种更丰富,A错误;据图右可知,二叠纪末期和志留纪时期都属于气候由冷变暖的时期,故二叠纪和志留纪都是冰川范围缩小的时期,B与题意不符;志留纪属于海生无脊椎动物繁盛的时期,并且出现鱼类,说明当时地球上海洋面积仍占绝对优势。二叠纪时期,地球上出现了两栖动物,表明海洋面积缩小,海平面下降,陆地面积扩大,一些海洋生物逐渐进化成能适应陆地环境的两栖类,D错,C正确;故选C。

13.彩虹恐龙生活的时期为中生代,祼子植物在陆地极度繁盛,所以是地质时期主要的成煤期,形成了丰富的煤炭资源,C正确;古老的两栖类动物灭绝是在古生代末期,A错误;陆地蕨类植物生长茂盛是古生代中后期,B错误;喜马拉雅山脉迅速崛起是新生代,D错误;故选C。

【点睛】中生代是爬行类动物的时代,典型的动物是恐龙,在中生代晚期出现鸟类和小型哺乳动物,裸子植物繁盛,是地质历史上重要的成煤阶段。

14.D 15.D

【解析】14.读图可知,地质时期地球上二氧化碳浓度整体上呈下降趋势,该变化的主要原因最可能是植物的出现和发展,因为植物的光合作用会消耗二氧化碳并释放氧气,从而导致地球上二氧化碳浓度下降,D符合题意;海陆变迁对地球二氧化碳浓度影响不大,排除A;频繁的火山爆发,以及生物的呼吸作用都会使得地球上二氧化碳浓度上升,排除B、C。故选D。

15.地壳演化史中,植物界发展阶段:元古代至古生代奥陶纪为海生藻类时代;古生代志留纪至石炭纪为陆上孢子植物(包括蕨类植物)时代;古生代二叠纪至中生代侏罗纪为祼子植物时代;中生代白垩纪以来为被子植物时代。由此判断,古生代时期蕨类植物繁盛,形成了茂密的森林,D符合题意,排除ABC。故选D。

【点睛】地壳演化史中,动物界发展阶段:元古代为动物孕育、萌芽和发展的初期阶段;古生代寒武纪、奥陶纪、志留纪为海生无脊椎动物时代;古生代泥盆纪为鱼类时代;古生代石炭纪和二叠纪为两栖动物时代;中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪为爬行动物时代;新生代第三纪为哺乳动物时代;新生代第四纪为人类时代。植物界发展阶段:元古代至古生代奥陶纪为海生藻类时代;古生代志留纪至石炭纪为陆上孢子植物时代;古生代二叠纪至中生代侏罗纪为祼子植物时代;中生代白垩纪以来为被子植物时代。

16.B 17.B

【解析】16.结合所学知识可知,纵波可以穿过固液气三态物质,而横波只能穿过固态物质。坐在船上的人由于在水上,故只能感受到纵波,纵波会使地表或水面上下颠簸,由于横波会使地表的人感到左右摇晃,但横波不会穿过水面,故船上的人不会感觉到左右摇晃,A错误;由于纵波的传播速度快于横波,所以地面上的人会先感觉到纵波后感觉到横波,纵波的感觉是上下颠簸,横波的感觉是左右摇晃,B正确;地震波自上而下经过古登堡界面时纵波速度变慢、横波完全消失,C错误;地震波自上而下经过莫霍界面时横波不会消失,D错误。故选B。

17.据图分析可知,月球和地球上P波(纵波)速度始终大于S波(横波),A错误;P波和S波都在月(地)壳以下速度突然增加,B正确;月球上P纵波波速最大处在6~8km/s之间,地球上纵波波速最大处在12~15km/s之间,C错误;据图判断可知,月球表面发生地震时既能探测到P波又能探测到S波,D错误。故选B。

【点睛】地震波在不同介质中的传播速度不同,根据地震波波速突然变化,可以推测该处上下层的物质组成存在很大差异;在古登堡面,纵波波速急降,横波完全消失;在莫霍界面横波和纵波速度都增加,纵波可以在固态、液态和气态中传播,横波只能在固态中传播。

18.D 19.B

【解析】18.晴朗的晚上在野外迷路,根据楼房朝向较难判断方向,A错误;遇到强烈的磁场紊乱的现象,指南针将会失效,并不是任何地点都可用手机指南针 ,B错误;晚上自然光线较弱,人为光线干扰,无法根据地物的影子判断方向,C错误;从地球北半球上看,北极星的位置几乎不变,可以依靠它来辨别方向,D正确。故选D。

19.手机罗盘里0°指示的是北方,B错误符合题意;手机必须水平摆放,A正确不合题意;转动手机时,白线对准待测方向,盘面的数据随时转动,以保证0°能自动指向北方,使用时间不分昼夜,C正确不合题意;读图可知,此图中方位角为182°,D正确不合题意。根据题意,本题选B。

【点睛】北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母, 字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。

20.B 21.D 22.C

【解析】20.臭氧层的距离地面平均高度为20-25千米,其他高度范围内臭氧含量相对较少,而空间站在地球约400千米的高空,属于高层大气,所以臭氧含量并不高,A错误;高层大气有电离层,电离层能反射无线电波,B正确;对流层底部获得的地面辐射多,与空间站所在的大气层无关,C错误;大气逆辐射作用弱,昼夜温差大,D错误。故选B。

21.据图示信息可知平流层顶部的平均高度约为49km,在35-49km之间为平流层,在49-80km之间为高层大气,“黑障区”在地球上空35到80千米的大气层间,所以“黑障区”出现在地球大气层的平流层和高层大气,D正确,ABC错误。故选D。

22.返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中越来越接近地面,越接近近地面气压越高,气体密度越大,BD错误;在对流层内一般而言越近地面,气温越高,A错误;返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中,先经过平流层,再经过对流层,所以大气先平流后对流,C正确。故选C。

【点睛】大气的垂直分层包含对流层、平流层、高层大气。首先大气的垂直分层一共从低到高主要分为三层,每层各有每层的特点。首先是对流层,这是大气层中最低的一层,平常的雨雪天气主要就是在这个气层形成的。

23.A 24.C

【解析】23.读图可知,该段大气层分布在50km到90km,属于高层大气的底部。该层大气成分稀薄,没有物质吸收太阳辐射,又离地面较远,受地面影响可以忽略不计,因此气温随海拔升高迅速降低,A正确, BCD错误。故选A。

24.该高度所在大气层大气处于高度电离状态,但不是全部处于电离状态,A错误;该层大气上冷下热,对流运动为主,B错误;该层大气稀薄,没有水汽和杂质,天气晴朗,D错误;太阳的带电粒子到达地球附近,进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光。因此该大气层会产生极光现象,C正确。故选C。

【点睛】在80~500千米的高空,有若干电离层,电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无线电波。对无线电通信有重要作用。

25.D 26.B 27.D 28.C

【解析】25.平流层位于对流层之上,近地面大气受热越多,对流越旺盛,对流层所达高度越高。夏季低纬度地区近地面大气温度最高,对流最旺盛,对流层高度最高,飞机航行的高度最高。故选D。

26.由于对流层大气的热量主要来自地面,而不同地理纬度的地面受热不均,因此对流层的高度也不同,低纬度空气对流旺盛,对流层高度可达17-18千米,而高纬度对流层的高度仅为8-9千米,因此飞机在万米高空飞行,高度保持不变,由南极飞往赤道,途中穿越的大气层从平流层进入对流层。故选B。

27.云雨现象主要发生在对流层,主要是对流层上冷下热,易发生对流现象,A正确,不符合题意。水汽、杂质含量多,凝结核多,B正确,不符合题意。对流旺盛,水汽上升过程中易凝结成雨,C正确,不符合题意。与二氧化碳含量多无关,D错误,符合题意。故选D。

28.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”表明对流层气温向上递减,这是因为对流层大气的热量主要来自对地面辐射的吸收,海拔越高,吸收的地面辐射越少,气温越低,C符合题意排除D;对流层空气的温度结构是“上冷下热”,不是上热下冷,排除A;对流层气温不具有随风向越来越低的特征,且不是题中诗句说明的现象,排除B。故选C。

【点睛】对流层是指最接近地球表面的一层大气,也是大气的最下层,密度最大,所包含的空气质量几乎占整个大气质量的75%,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶。

29.B 30.C

【解析】29.软流层位于上地幔上部,岩石圈包括上地幔顶部和地壳全部,示意图中软流层的标注错误,B符合题意,ACD与题意不符。故选B。

30.生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是所有生物和生存环境的总称;各生态系统相互联系、相互渗透;生物圈是地球最大的生态系统,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,内部圈层的划分依据是地震波,分别是地壳、地幔、地核以及莫霍面和古登堡面。外部圈层为大气圈、水圈、生物圈。

31.(1) 中 对流层厚度为12km

(2)该层集中了大气中几乎全部的水汽和杂质,上部冷、下部热,大气对流运动显著。

(3) 臭氧 臭氧

(4)平流层水汽和杂质少,天气晴朗,大气平稳,有利于航空飞行,飞机升至平流层比较安全。

(5) 气温随海拔升高先降后增 电离层

(6)逐渐减小

【分析】本题以大气垂直分布图为背景设置试题,涉及大气垂直分层相关知识,考查学生获取信息运用信息的能力、灵活运用所学知识的能力,综合思维等地理学科素养。

【详解】(1)A层为对流层,其高度因纬度而异,在中纬度地区约为10~12千米。

(2)对流层集中了整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质,大气上部冷、下部热,对流运动旺盛易成云致雨,天气现象复杂多变。

(3)

B层为平流层,该层22~27km高度因臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,臭氧大量吸收紫外线,一方面使气温随高度升高而升高,另一方面使射向地面的紫外线大大减少,成为人类生存环境的天然屏障。

(4)平流层气温随海拔升高而升高,不存在对流现象。故平流层水汽和杂质少,天气晴朗,大气平稳,有利于航空飞行,飞机升至平流层比较安全。

(5)C层为高层大气,从平流层顶到85千米高度为中间层,气温随高度的增加而迅速降低。从85千米到500千米这一层称为热层,这一层的特点是气温随高度的升高而升高,故气温随海拔升高先降后增。在80千米--500千米的高空存在若干电离层,对无线电短波通信有重要作用。

(6)大气层越高距地心越远,地球的吸引力越小,故大气密度越来越小。

32.(1) A、B、C D+E 厚薄不均

(2) 岩浆 熔融

(3) 地幔 E、F

(4) 古登堡面 横波消失,纵波减速 液 固

【分析】本题以地震波传播与地球圈层结构图为载体,涉及知识点为地球圈层的划分及特点,重点考查学生获取和解读信息及调动和运用知识的能力,体现了综合思维的学科核心素养。

【详解】(1)地球圈层分为地球外圈和地球内圈两大部分。地球外圈可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈。图中A为大气圈、B为生物圈、C为水圈。岩石圈指软流层之上到地表的区域,包括地壳和上地幔顶部;图中D为地壳,E为上地幔顶部。读图可知,该圈层厚度不均,有的地方厚,有的地方薄。

(2)在地幔上部存在一个由塑性物质组成的软流层,软流层中放射性元素大量集中,温度超过物质熔点,物质因处于熔融状态而成为岩浆源地。

(3)从地表到地心,地球内部被分为地壳、地幔和地核三大同心圈层,地幔位于莫霍面与古登堡面之间,即E和F所处区域。

(4)从地表到地心,地球内部被分为地壳、地幔和地核三大同心圈层。莫霍面是地壳和地幔的分界面,古登堡面是地幔和地核的分界面。图中F位于地幔中,G位于地核中,二者之间的分界面为古登堡面。由图1可知,在古登堡界面处,横波突然消失,纵波突然减速。地震波的横波只能通过固体,在古登堡界面处横波突然消失,说明古登堡界面以下的外核(地核包括外核和内核)为液态;据推测,地球内核为固态。

答案第8页,共8页

地理试题

考试范围:第一单元+第二单元第一节

考试时间:45分钟;分值:50分;

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、单选题(每题1分,共30分)

木星被誉为“地球的守护神”,2022年中秋节前后,夜空上演了“木星冲日”的天象。冲日是指地球恰好运行到太阳和该行星之间的一种天文现象。下表为地球与木星的基本数据。据此完成下面小题。

名称 与太阳的距 离/106千米 质量 体积 自转周期/天 公转周期/年 已知卫星数/个

地球 149.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1

木星 778.57 317.83 1321.33 0.42 11.86 79

注:1.质量和体积都以地球为1;2.卫星数据资料截至2018年。1.包含“木星冲日”天象的天体系统中,级别最低的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.可观测宇宙

2.木星上没有生命现象的原因可能是( )

A.质量和体积大,大气稀薄 B.气温过低,缺少液态水

C.自转与公转周期长,温度年变化大 D.距离太阳远,太阳光照不稳定

3.木星被誉为“地球的守护神”,原因是( )

A.与地球同是类地行星,结构特征有许多相似之处

B.各行其道、互不干扰,形成了地球安全的宇宙环境

C.俘获部分可能撞向地球的小天体,使地球免受撞击

D.削弱了太阳射向地球的紫外线,保护地球上的生命

空间站是一种在近地轨道长时间运行,可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器。2022年6月5日,神舟十四号载人飞船发射成功,任务期间将完成中国载人空间站(天宫空间站)的建造。据此完成下面小题。

4.下列天体系统中,与中国空间站绕地球运行级别相同的是( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.河外星系

5.可能会对神舟十四号航天员与地面之间的通信传输产生干扰的是( )

A.磁暴现象 B.耀斑爆发 C.流星现象 D.天气变化

6.金星在夜空中亮度仅次于月球,金星在夜空中亮度大的原因是( )

A.体积和质量小 B.自身能够发光 C.距离地球较近 D.有明亮的光环

对于人类来说,太阳是宇宙中最重要的天体。据此完成下面小题。

7.关于太阳的叙述,正确的是( )

A.我们看到明亮似圆盘的,是太阳大气层的色球层

B.太阳是地球生命存在和演化的光、热源泉

C.地球上的一切能源都来自太阳能

D.太阳辐射属于长波辐射

8.关于太阳活动对地球影响,正确的是( )

A.太阳黑子活动多的年份降水量也一定多

B.由于太阳耀斑爆发时发射的电磁波会引起电离层的扰动,所以会产生磁暴现象

C.太阳活动会使无线电短波通信受到影响

D.在拉萨的夜空能清晰地看到太阳活动剧烈时所产生的极光

Qαβ/Q(复杂地形下太阳总辐射月总量与水平面太阳总辐射量之比)表示地形对太阳辐射的影响程度;方位角为从正北方向算起,按顺时针方向度量的角度。下左图示意长江流域太阳辐射随坡度变化受坡向的影响,下右图示意长江流域太阳辐射随纬度变化受坡向的影响。据此完成下面小题。

9.长江流域山地坡向对太阳辐射的影响是( )

A.随着坡度增大,南北坡太阳辐射差异减小

B.随着坡度增大,东西坡太阳辐射差异增大

C.随着纬度增大,南北坡太阳辐射差异增大

D.随着纬度增大,南北坡太阳辐射差异减小

10.地面太阳辐射在不同坡向差异大,其原因是不同纬度和坡度( )

A.大气湿度差异大 B.昼夜长短差异大

C.太阳入射角差异大 D.植被覆盖差异大

要想了解地球历史,就要了解地层和化石,就要学会读地质年代表。图左为彩虹恐龙化石,图右为地质年代表部分年代的气候变化及动物发展阶段。据此完成下面小题。

11.古生代晚期两栖动物向爬行动物进化阶段的主要气候变化是( )

A.变冷干 B.变暖湿 C.变冷湿 D.变暖干

12.据图判断二叠纪时期相较于志留纪时期( )

A.物种更丰富 B.冰川范围缩小 C.陆地面积扩大 D.海平面上升

13.彩虹恐龙生活的时期( )

A.古老的两栖动物灭绝 B.陆地蕨类植物生长茂盛

C.形成丰富的煤炭资源 D.喜马拉雅山脉迅速崛起

下图为地球上大气CO2浓度变化曲线示意图(设工业革命初期浓度倍数为1)。读图完成下面小题。

14.地质时期(冥古宙-显生宙),地球CO2浓度变化的主要原因最可能是( )

A.海陆变迁

B.频繁的火山爆发

C.生物的呼吸作用

D.植物的出现和发展

15.古生代时期出现的森林大部分是( )

A.海生藻 B.裸子植物 C.被子植物 D.蕨类植物

中国探月四期任务,国家航天局还公布了我国嫦娥五号月球样品的科研成果。科学家们通过对月球样品的研究,精确测定了月球的年龄是20.3亿年,刷新了人类对月球研究的认知。图1示意地震波的速度与地球内部圈层的划分,图2示意月壳与月幔地震波速度变化。读图,完成下列小题。

16.地球上发生地震时( )

A.坐在船上的人先感觉到上下颠簸,后左右摇晃

B.地面上的人先感觉到上下颠簸,后左右摇晃

C.地震波自上而下经过古登堡界面时纵波速度逐渐变快

D.地震波自上而下经过莫霍界面时横波突然消失

17.月球地震波与地球地震波相比较( )

A.都是S波速度始终大于P波

B.都在月(地)壳以下有突然加速的过程

C.月球表面地震波的速度大于地球表面

D.月球表面发生地震时只能探测到P波,而没有S波

随着智能手机的普及,越来越多的人外出时习惯用手机指南针(模仿罗盘制作而成),判断方向。下图为韩梅梅来泰安途中手机指南针截图。据此完成下面小题。

18.晴朗的晚上在野外迷路,可以帮助判断方向的是( )

A.根据楼房朝向 B.任何地点都可用手机指南针 C.根据地物影子 D.在北半球可借助北极星

19.有关手机里指南针使用的叙述,不正确的是( )

A.要将手机水平放置 B.刻度0°始终指示南方

C.白线对准待测方向 D.此图中方位角为182°

北京时间2022年12月4日,神舟十四号载人飞船返回舱从距离地球约400千米的高空与空间站组合体分离并穿越“黑障区”(通信暂时中断区域)后,成功降落在东风着陆场。据悉,黑障区一般出现在地球上空35到80千米的大气层间。据此并结合大气垂直分层示意图,完成下面小题。

20.材料中的空间站所处的大气层( )

A.臭氧含量高,能大量吸收紫外线

B.有电离层,能反射无线电波

C.获得的地面辐射多,气温高

D.大气逆辐射作用弱,昼夜温差小

21.“黑障区”出现在地球大气层的( )

A.对流层 B.平流层 C.对流层和平流层 D.平流层和高层大气

22.返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中,大气( )

A.气温先升后降 B.密度逐渐减小 C.先平流后对流 D.气压不断降低

下图示意局部大气层气温随高度变化曲线。读图完成下面小题。

23.能正确表示图示高度范围内气温变化的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

24.该高度所在大气层大气( )

A.全部处于电离状态

B.大气运动以平流运动为主

C.会产生极光现象

D.天气现象复杂多变

对流层受地面的影响很大,其高度随纬度、季节而变化。据此完成下面小题。

25.为保证航行平稳,飞机常常选择在平流层航行,通常飞机航行高度最高的是( )

A.冬季的高纬度地区 B.夏季的高纬度地区

C.冬季的低纬度地区 D.夏季的低纬度地区

26.飞机在万米高空飞行,高度保持不变,由南极飞往赤道,途中穿越的大气层是( )

A.始终在对流层 B.从平流层进入对流层

C.始终在平流层 D.从对流层进入平流层

27.云雨现象主要分布在对流层,原因不包括( )

A.上冷下热 B.水汽、杂质含量多 C.对流旺盛 D.二氧化碳含量多

28.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明( )

A.对流层空气上热下冷,空气不稳定 B.对流层气温随风向越来越低

C.对流层大气的热量直接来自地面辐射 D.对流层大气的热量主要来自太阳辐射

下图为小明同学绘制的地球圈层示意图(图中有一处标注错误)。据此完成下面小题。

29.小明绘制的地球圈层中,标注错误之处为( )

A.地壳 B.软流层 C.外核 D.生物圈

30.下列关于生物圈的叙述,正确的是( )

A.包括全部的大气圈、水圈和岩石圈 B.是指生活在地球上所有的生物

C.是地球上最大的生态系统 D.生物圈中的生态系统各自独立、互不相干

第II卷(非选择题)

二、综合题(每题10分,共20分)

31.读图,完成下列要求。

(1)该图反映的是 纬度大气的垂直分层,理由是什么?

(2)A层大气天气现象复杂多变的原因是什么?

(3)补绘B层气温变化曲线 。该层22~27km高度 含量达到最大值,形成 层,成为人类生存环境的天然屏障。

(4)某飞机起飞时,机场风雨交加,飞机起飞后,迅速作爬升运动。结合所学知识,解释这是为什么?

(5)C层气温随高度变化特点是 。在80千米--500千米的高空存在若干 ,对无线电短波通信有重要作用。

(6)A、B、C层大气密度变化的趋势是什么?

32.读地球内部部分圈层结构示意图,完成下列问题。

科幻电影《地心历险记》讲述了主人公在旅行时意外发现了一个洞穴,并沿着洞穴深处走去,不小心掉入了神秘的地心世界的故事。

(1)图中表示地球外部圈层的是 ,表示岩石圈的是 ,该圈层厚度的特点: 。

(2)一般认为,软流层是 的发源地,呈 状态。

(3)主人公掉入地心过程中,穿过的中间的地球内部圈层名称是 ,由图中 (填字母)组成。

(4)图示F、G之间的不连续界面是 ,地震波波速在此处的变化是 ;主人公在越过F、G之间的不连续界面后直至地心穿过的物质状态依次是 态、 态。

试卷第6页,共8页

弘文高级中学2023-2024学年高一上学期第一次大单元自主测试

地理答案

1.B 2.B 3.C

【解析】1.由已学知识可知,包含“木星冲日”天象的天体系统中,级别最低的是太阳系,木星不在地月系,A错误;银河系大于太阳系,级别高,C错误;可观测宇宙大于银河系,D错误;故选B。

2.生命的存在与大气成分有关,与大气厚度关系不大,A错误;目前没有发现生命存在的原因最可能是木星离太阳远,气温过低,缺少液态水,B正确;木星公转周期长但自转周期很短,C错误;木星与地球一样都有相对稳定安全的宇宙环境、稳定的光照,D错误;故选B。

3.木星体积、质量巨大,吸引部分可能撞向地球的小天体,从而形成一个保护屏障保护地球,C正确;木星不是类地行星,A错误;八大行星各行其道,互不干扰,才能形成一个安全的宇宙的环境,并不只是木星和地球各行其道,形成地球的安全环境,B错误;由已学知识可知太阳系中八大行星按距日远近为:水金地、火木土、天海王,木星比地球距日远,D错误;综上所述,本题正确答案为C。

【点睛】木星体积、质量巨大,太阳系中八大行星按距日远近为:水金地、火木土、天海王,木星比地球距日远,木星不是类地行星,是巨行星。

4.A 5.B 6.C

【解析】4.空间站是一种在近地轨道上绕地球长时间运行的人造天体,其与地球组成的天体系统与地月系相同都是卫星绕着行星转,A正确;太阳系是行星绕着恒星运动形成的天体系统,B错误;银河系和河外星系是恒星绕着星系中心运动形成的天体系统,C、D错误。故选A。

5.磁暴现象主要影响指南针指示方向的准确性,A错误;耀斑爆发产生的高能带电粒子流会影响电离层的扰动,从而干扰无线电短波通信,B正确;流星现象是流星体进入地球大气层后与大气发生摩擦燃烧的现象,对无线电短波通信不产生影响,C错误;短波信号的传播主要依靠电离层,天气变化主要发生在对流层,D错误。故选B。

6.体积和质量与亮度无关,A错误;金星本身不发光,为反射的太阳光,B错误;金星是距离地球最近的太阳系行星,因而在地球上观察,金星亮度大,C正确;金星没有光环,D错误。故选C。

【点睛】金星作为地球夜空中亮度仅次于月亮的自然天体,金星能照出影子,而且在一些罕见的情况下,它甚至在白天都能为肉眼所见。金星处在地球的公转轨道以内,因此从地球上看它不会离太阳过远,它要么在黄昏后从西边落下,要么在黎明前自东方升起。金星每224.7个地球日绕太阳公转一周,自转周期为243个地球日,一昼夜为117个地球日。其自转时长为太阳系行星之最,且方向仅与天王星相同,与其他行星相反,这意味着太阳在金星上西升东落。

7.B 8.C

【解析】7.我们看到明亮似圆盘的太阳,是太阳大气层的光球层,A错误;由于太阳不断发出光和热,是地球生命存在和演化的光、热源泉,B正确;地球上的大部分能源来自太阳能,也有一部分来自地球内部能量,C错误;太阳辐射属于短波辐射,D错误。故选B。

8.太阳活动对地球影响中,太阳黑子活动与地球上的降水有一定相关性,但是太阳黑子多的年份降水量不一定多,A错误;由于太阳耀斑爆发时发射的电磁波会引起电离层的扰动,所以会使无线电短波通信受到影响,而使地球产生磁暴现象的是太阳发射的高能带电粒子,C正确,B错误;太阳活动剧烈时所产生的极光只出现在高纬度区域,D错误。故选C。

【点睛】太阳活动对地球的影响:太阳活动发射的电磁波会干扰地球的电离层,影响无线短波通讯;抛出的高能带电粒子干扰地球磁场,使地球出现“磁暴”现象;同时,高能带电粒子冲进两极地区,与那里的高空稀薄大气相互碰撞,还会出现极光;另外,地球上的一些自然灾害(如地震、水旱灾害等),与太阳活动具有一定的相关性。

9.C 10.C

【解析】9.由图可知,随着坡度增大,南坡180°北坡0°的太阳辐射差异变大,A错误;方位角为从正北方向算起,按顺时针方向度量,西坡270°和东坡90°附近太阳辐射差异小,B错误;随坡度或纬度增大,南坡180°北坡0°的太阳辐射差异增大,也就是说南北方向差异增大,C正确D错误;故选C。

10.大气湿度不影响到达地面的太阳辐射强度,A错误;同一地区的不同坡向,昼夜长短差异小,B错误;植物覆盖率不影响达到地面的太阳辐射,D错误;随着纬度增大,太阳高度角减小,太阳光线在南坡与坡面的夹角有增大趋势,而北坡挡光现象更加严重;由图可知,该地坡度很小,在0°到12°之间,随着坡度增大,太阳入射光线在南坡与坡面的入射角逐渐增大,而北坡挡光现象越来越严重,南北坡太阳辐射差异大,C正确。故选C。

【点睛】影响太阳辐射的因素主要有纬度高低、天气状况、海拔高低和日照时间长短。纬度越低,太阳辐射越强。多阴雨天气,太阳辐射少;降水少,多晴天,太阳辐射多。海拔高,空气稀薄,大气透明度好,太阳辐射强;日照时间越长,太阳辐射强。

11.D 12.C 13.C

【解析】11.据图右可知,古生代晚期两栖动物向爬行动物进化的时期,全球平均温度由冷变暖,全球平均降水由湿变干,因此全球气候变暖干,D正确;ABC错误。故选D。

12.古生代末期,即二叠纪末期,发生了地球生命史上最大的物种灭绝事件,几乎95%的物种从地球上消失,所以与二叠纪时期相比,志留纪时期物种更丰富,A错误;据图右可知,二叠纪末期和志留纪时期都属于气候由冷变暖的时期,故二叠纪和志留纪都是冰川范围缩小的时期,B与题意不符;志留纪属于海生无脊椎动物繁盛的时期,并且出现鱼类,说明当时地球上海洋面积仍占绝对优势。二叠纪时期,地球上出现了两栖动物,表明海洋面积缩小,海平面下降,陆地面积扩大,一些海洋生物逐渐进化成能适应陆地环境的两栖类,D错,C正确;故选C。

13.彩虹恐龙生活的时期为中生代,祼子植物在陆地极度繁盛,所以是地质时期主要的成煤期,形成了丰富的煤炭资源,C正确;古老的两栖类动物灭绝是在古生代末期,A错误;陆地蕨类植物生长茂盛是古生代中后期,B错误;喜马拉雅山脉迅速崛起是新生代,D错误;故选C。

【点睛】中生代是爬行类动物的时代,典型的动物是恐龙,在中生代晚期出现鸟类和小型哺乳动物,裸子植物繁盛,是地质历史上重要的成煤阶段。

14.D 15.D

【解析】14.读图可知,地质时期地球上二氧化碳浓度整体上呈下降趋势,该变化的主要原因最可能是植物的出现和发展,因为植物的光合作用会消耗二氧化碳并释放氧气,从而导致地球上二氧化碳浓度下降,D符合题意;海陆变迁对地球二氧化碳浓度影响不大,排除A;频繁的火山爆发,以及生物的呼吸作用都会使得地球上二氧化碳浓度上升,排除B、C。故选D。

15.地壳演化史中,植物界发展阶段:元古代至古生代奥陶纪为海生藻类时代;古生代志留纪至石炭纪为陆上孢子植物(包括蕨类植物)时代;古生代二叠纪至中生代侏罗纪为祼子植物时代;中生代白垩纪以来为被子植物时代。由此判断,古生代时期蕨类植物繁盛,形成了茂密的森林,D符合题意,排除ABC。故选D。

【点睛】地壳演化史中,动物界发展阶段:元古代为动物孕育、萌芽和发展的初期阶段;古生代寒武纪、奥陶纪、志留纪为海生无脊椎动物时代;古生代泥盆纪为鱼类时代;古生代石炭纪和二叠纪为两栖动物时代;中生代三叠纪、侏罗纪、白垩纪为爬行动物时代;新生代第三纪为哺乳动物时代;新生代第四纪为人类时代。植物界发展阶段:元古代至古生代奥陶纪为海生藻类时代;古生代志留纪至石炭纪为陆上孢子植物时代;古生代二叠纪至中生代侏罗纪为祼子植物时代;中生代白垩纪以来为被子植物时代。

16.B 17.B

【解析】16.结合所学知识可知,纵波可以穿过固液气三态物质,而横波只能穿过固态物质。坐在船上的人由于在水上,故只能感受到纵波,纵波会使地表或水面上下颠簸,由于横波会使地表的人感到左右摇晃,但横波不会穿过水面,故船上的人不会感觉到左右摇晃,A错误;由于纵波的传播速度快于横波,所以地面上的人会先感觉到纵波后感觉到横波,纵波的感觉是上下颠簸,横波的感觉是左右摇晃,B正确;地震波自上而下经过古登堡界面时纵波速度变慢、横波完全消失,C错误;地震波自上而下经过莫霍界面时横波不会消失,D错误。故选B。

17.据图分析可知,月球和地球上P波(纵波)速度始终大于S波(横波),A错误;P波和S波都在月(地)壳以下速度突然增加,B正确;月球上P纵波波速最大处在6~8km/s之间,地球上纵波波速最大处在12~15km/s之间,C错误;据图判断可知,月球表面发生地震时既能探测到P波又能探测到S波,D错误。故选B。

【点睛】地震波在不同介质中的传播速度不同,根据地震波波速突然变化,可以推测该处上下层的物质组成存在很大差异;在古登堡面,纵波波速急降,横波完全消失;在莫霍界面横波和纵波速度都增加,纵波可以在固态、液态和气态中传播,横波只能在固态中传播。

18.D 19.B

【解析】18.晴朗的晚上在野外迷路,根据楼房朝向较难判断方向,A错误;遇到强烈的磁场紊乱的现象,指南针将会失效,并不是任何地点都可用手机指南针 ,B错误;晚上自然光线较弱,人为光线干扰,无法根据地物的影子判断方向,C错误;从地球北半球上看,北极星的位置几乎不变,可以依靠它来辨别方向,D正确。故选D。

19.手机罗盘里0°指示的是北方,B错误符合题意;手机必须水平摆放,A正确不合题意;转动手机时,白线对准待测方向,盘面的数据随时转动,以保证0°能自动指向北方,使用时间不分昼夜,C正确不合题意;读图可知,此图中方位角为182°,D正确不合题意。根据题意,本题选B。

【点睛】北极星位于正北天空,其出露高度角相当于当地纬度,据此可以很快找到北极星。通常根据北斗七星(大熊星座)或W星(仙后星座)确定。北斗星为七颗较亮的星,形状象一把勺子,将勺头两颗β向α连线并延伸约5倍处便是北极星。当看不到北斗星时,可根据W星,即仙后星座寻找北极星。仙后星座由五颗较亮的星组成,形状象“W”字母, 字母的开口方向约开口宽度的两倍距离处是北极星。

20.B 21.D 22.C

【解析】20.臭氧层的距离地面平均高度为20-25千米,其他高度范围内臭氧含量相对较少,而空间站在地球约400千米的高空,属于高层大气,所以臭氧含量并不高,A错误;高层大气有电离层,电离层能反射无线电波,B正确;对流层底部获得的地面辐射多,与空间站所在的大气层无关,C错误;大气逆辐射作用弱,昼夜温差大,D错误。故选B。

21.据图示信息可知平流层顶部的平均高度约为49km,在35-49km之间为平流层,在49-80km之间为高层大气,“黑障区”在地球上空35到80千米的大气层间,所以“黑障区”出现在地球大气层的平流层和高层大气,D正确,ABC错误。故选D。

22.返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中越来越接近地面,越接近近地面气压越高,气体密度越大,BD错误;在对流层内一般而言越近地面,气温越高,A错误;返回舱穿越“黑障区”后到着陆的过程中,先经过平流层,再经过对流层,所以大气先平流后对流,C正确。故选C。

【点睛】大气的垂直分层包含对流层、平流层、高层大气。首先大气的垂直分层一共从低到高主要分为三层,每层各有每层的特点。首先是对流层,这是大气层中最低的一层,平常的雨雪天气主要就是在这个气层形成的。

23.A 24.C

【解析】23.读图可知,该段大气层分布在50km到90km,属于高层大气的底部。该层大气成分稀薄,没有物质吸收太阳辐射,又离地面较远,受地面影响可以忽略不计,因此气温随海拔升高迅速降低,A正确, BCD错误。故选A。

24.该高度所在大气层大气处于高度电离状态,但不是全部处于电离状态,A错误;该层大气上冷下热,对流运动为主,B错误;该层大气稀薄,没有水汽和杂质,天气晴朗,D错误;太阳的带电粒子到达地球附近,进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光。因此该大气层会产生极光现象,C正确。故选C。

【点睛】在80~500千米的高空,有若干电离层,电离层大气在太阳紫外线和宇宙射线的作用下,处于高度电离状态,能反射无线电波。对无线电通信有重要作用。

25.D 26.B 27.D 28.C

【解析】25.平流层位于对流层之上,近地面大气受热越多,对流越旺盛,对流层所达高度越高。夏季低纬度地区近地面大气温度最高,对流最旺盛,对流层高度最高,飞机航行的高度最高。故选D。

26.由于对流层大气的热量主要来自地面,而不同地理纬度的地面受热不均,因此对流层的高度也不同,低纬度空气对流旺盛,对流层高度可达17-18千米,而高纬度对流层的高度仅为8-9千米,因此飞机在万米高空飞行,高度保持不变,由南极飞往赤道,途中穿越的大气层从平流层进入对流层。故选B。

27.云雨现象主要发生在对流层,主要是对流层上冷下热,易发生对流现象,A正确,不符合题意。水汽、杂质含量多,凝结核多,B正确,不符合题意。对流旺盛,水汽上升过程中易凝结成雨,C正确,不符合题意。与二氧化碳含量多无关,D错误,符合题意。故选D。

28.“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”表明对流层气温向上递减,这是因为对流层大气的热量主要来自对地面辐射的吸收,海拔越高,吸收的地面辐射越少,气温越低,C符合题意排除D;对流层空气的温度结构是“上冷下热”,不是上热下冷,排除A;对流层气温不具有随风向越来越低的特征,且不是题中诗句说明的现象,排除B。故选C。

【点睛】对流层是指最接近地球表面的一层大气,也是大气的最下层,密度最大,所包含的空气质量几乎占整个大气质量的75%,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶。

29.B 30.C

【解析】29.软流层位于上地幔上部,岩石圈包括上地幔顶部和地壳全部,示意图中软流层的标注错误,B符合题意,ACD与题意不符。故选B。

30.生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是所有生物和生存环境的总称;各生态系统相互联系、相互渗透;生物圈是地球最大的生态系统,C正确,ABD错误。故选C。

【点睛】地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,内部圈层的划分依据是地震波,分别是地壳、地幔、地核以及莫霍面和古登堡面。外部圈层为大气圈、水圈、生物圈。

31.(1) 中 对流层厚度为12km

(2)该层集中了大气中几乎全部的水汽和杂质,上部冷、下部热,大气对流运动显著。

(3) 臭氧 臭氧

(4)平流层水汽和杂质少,天气晴朗,大气平稳,有利于航空飞行,飞机升至平流层比较安全。

(5) 气温随海拔升高先降后增 电离层

(6)逐渐减小

【分析】本题以大气垂直分布图为背景设置试题,涉及大气垂直分层相关知识,考查学生获取信息运用信息的能力、灵活运用所学知识的能力,综合思维等地理学科素养。

【详解】(1)A层为对流层,其高度因纬度而异,在中纬度地区约为10~12千米。

(2)对流层集中了整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质,大气上部冷、下部热,对流运动旺盛易成云致雨,天气现象复杂多变。

(3)

B层为平流层,该层22~27km高度因臭氧含量达到最大值,形成臭氧层,臭氧大量吸收紫外线,一方面使气温随高度升高而升高,另一方面使射向地面的紫外线大大减少,成为人类生存环境的天然屏障。

(4)平流层气温随海拔升高而升高,不存在对流现象。故平流层水汽和杂质少,天气晴朗,大气平稳,有利于航空飞行,飞机升至平流层比较安全。

(5)C层为高层大气,从平流层顶到85千米高度为中间层,气温随高度的增加而迅速降低。从85千米到500千米这一层称为热层,这一层的特点是气温随高度的升高而升高,故气温随海拔升高先降后增。在80千米--500千米的高空存在若干电离层,对无线电短波通信有重要作用。

(6)大气层越高距地心越远,地球的吸引力越小,故大气密度越来越小。

32.(1) A、B、C D+E 厚薄不均

(2) 岩浆 熔融

(3) 地幔 E、F

(4) 古登堡面 横波消失,纵波减速 液 固

【分析】本题以地震波传播与地球圈层结构图为载体,涉及知识点为地球圈层的划分及特点,重点考查学生获取和解读信息及调动和运用知识的能力,体现了综合思维的学科核心素养。

【详解】(1)地球圈层分为地球外圈和地球内圈两大部分。地球外圈可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈。图中A为大气圈、B为生物圈、C为水圈。岩石圈指软流层之上到地表的区域,包括地壳和上地幔顶部;图中D为地壳,E为上地幔顶部。读图可知,该圈层厚度不均,有的地方厚,有的地方薄。

(2)在地幔上部存在一个由塑性物质组成的软流层,软流层中放射性元素大量集中,温度超过物质熔点,物质因处于熔融状态而成为岩浆源地。

(3)从地表到地心,地球内部被分为地壳、地幔和地核三大同心圈层,地幔位于莫霍面与古登堡面之间,即E和F所处区域。

(4)从地表到地心,地球内部被分为地壳、地幔和地核三大同心圈层。莫霍面是地壳和地幔的分界面,古登堡面是地幔和地核的分界面。图中F位于地幔中,G位于地核中,二者之间的分界面为古登堡面。由图1可知,在古登堡界面处,横波突然消失,纵波突然减速。地震波的横波只能通过固体,在古登堡界面处横波突然消失,说明古登堡界面以下的外核(地核包括外核和内核)为液态;据推测,地球内核为固态。

答案第8页,共8页

同课章节目录