2024年中考一轮复习九年级上册 古诗词曲阅读 习题课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考一轮复习九年级上册 古诗词曲阅读 习题课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 125.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

九年级上册

行路难(其一)

唐 李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

第58首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“行路难”是乐府古题,诗人在诗中抒发了怀才不遇的愤慨,愤慨中不乏豪迈气概。

B.诗的开头两句用夸张的笔法营造了欢乐的宴饮气氛,体现了诗人被赏识的愉悦心情。

C.诗的第七、八两句运用典故,表达了诗人期望有朝一日能得到明君的重用,使自己宏伟的抱负得以施展的心情。

D.这首诗是以浪漫的笔法来抒写诗人的人生感慨和精神追求的。

B

点拨:B项表述有误。根据三、四句中“停杯、投箸、拔剑、四顾”可知,三、四句表达了作者因仕途坎坷、壮志未酬,内心苦闷抑郁。由此可推断,开头两句是以乐景写哀情,因此B项表述有误。

2.诗句“行路难,行路难,多歧路,今安在”属于什么描写?表达了诗人怎样的情感?

属于心理描写,表达了诗人进退失据的急切不安,以及想继续探索追求的复杂情感。

3.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是广为流传的佳句,人们会在什么情况下引用它?为什么?

示例:人们常在身处逆境或需要自我激励、自我鞭策时使用。因为这两句诗表达了乐观自信的人生态度以及对理想的执着追求。

酬乐天扬州初逢席上见赠

唐 刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

第59首

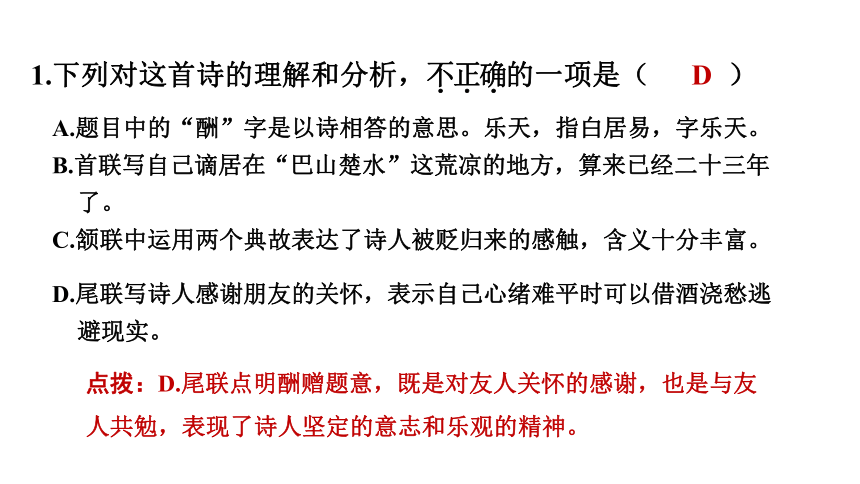

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.题目中的“酬”字是以诗相答的意思。乐天,指白居易,字乐天。

B.首联写自己谪居在“巴山楚水”这荒凉的地方,算来已经二十三年了。

C.颔联中运用两个典故表达了诗人被贬归来的感触,含义十分丰富。

D.尾联写诗人感谢朋友的关怀,表示自己心绪难平时可以借酒浇愁逃避现实。

D

点拨:D.尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是与友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神。

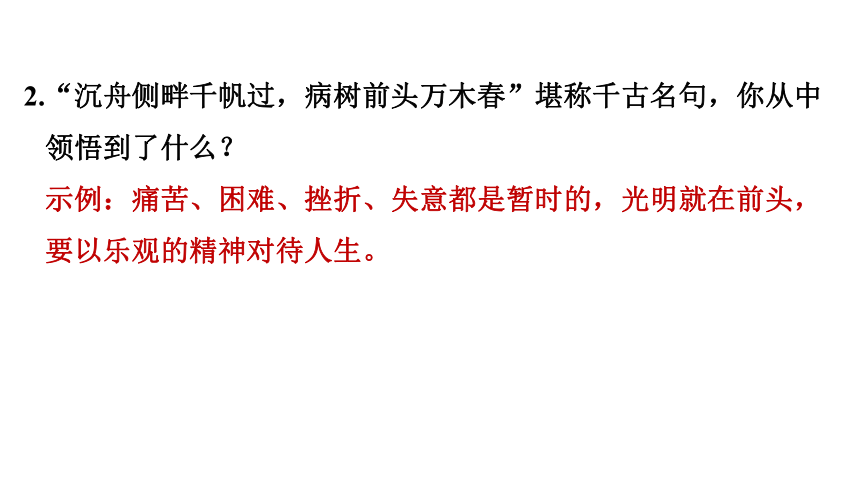

2.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”堪称千古名句,你从中领悟到了什么?

示例:痛苦、困难、挫折、失意都是暂时的,光明就在前头,要以乐观的精神对待人生。

【链接材料】律诗结构章法讲究“起”“承”“转”“合”。“起”(首联)即起始,是一首诗的开头;“承”(颔联)即承接,是“起”句的延续、延伸;“转”(颈联)即转折,是转折变换诗意;“合”(尾联)即收合,点明题旨,收束全诗,是全篇境界的升华。

本诗尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是与友人共勉,“长精神”表现了诗人意志不衰、坚韧不拔的品质,是全篇境界的升华。

3.【创新题】阅读【链接材料】,试分析本诗尾联如何体现“合”句的特点。

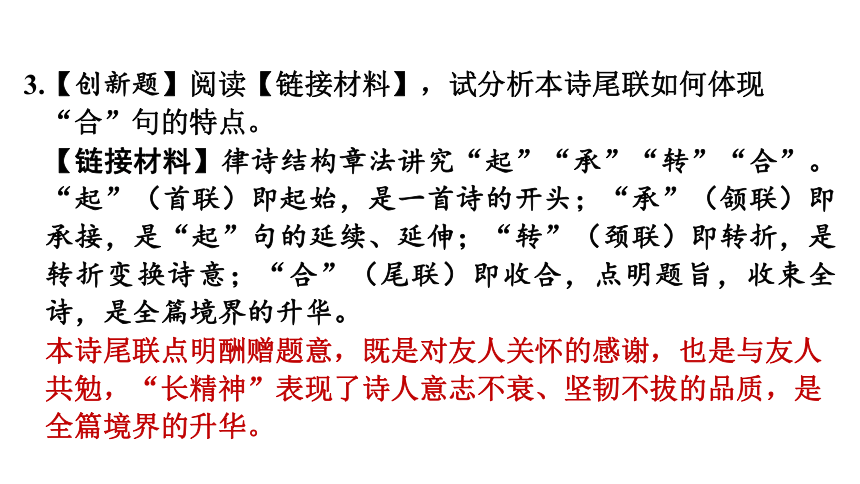

第60首

水调歌头

北宋 苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

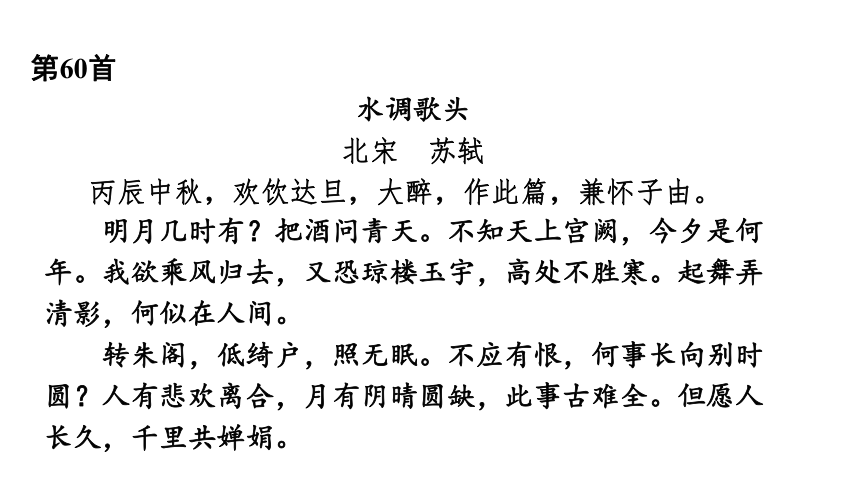

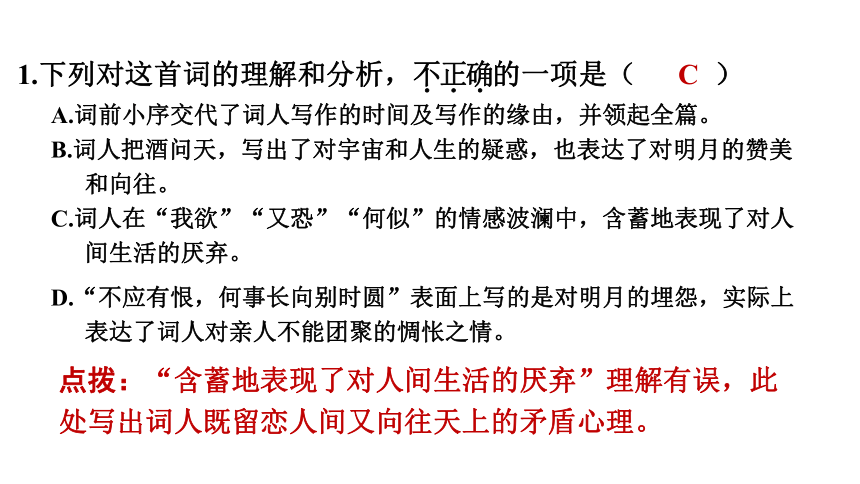

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.词前小序交代了词人写作的时间及写作的缘由,并领起全篇。

B.词人把酒问天,写出了对宇宙和人生的疑惑,也表达了对明月的赞美和向往。

C.词人在“我欲”“又恐”“何似”的情感波澜中,含蓄地表现了对人间生活的厌弃。

D.“不应有恨,何事长向别时圆”表面上写的是对明月的埋怨,实际上表达了词人对亲人不能团聚的惆怅之情。

C

点拨:“含蓄地表现了对人间生活的厌弃”理解有误,此处写出词人既留恋人间又向往天上的矛盾心理。

2.这首词构思奇拔,独辟蹊径,极具特色。请简要分析。

词的上片凌空而起,入处似虚;下片波澜层叠,返虚转实。最后虚实交错,纡徐作结。全词以咏月为中心表达了游仙“归去”与直舞“人间”之间的矛盾和困惑,以及旷达自适,人生长久的乐观态度和美好愿望,极富哲理意味。这首词情韵兼胜,具有很高的审美价值。

3.【真实任务情境】【2023衡阳】李玉同学准备将词中“但愿人长久,千里共婵娟”两句作为毕业赠言送给同桌的刘梅,你觉得是否合适?请说说理由。

合适。词句意思是“希望你我二人平安健康,即使远隔千里,也能年年一起欣赏明月”,表达了对同学的美好祝愿。

月夜忆舍弟

唐 杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

第61首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首联从听觉、视觉两个方面描绘了一幅边塞秋天的图景,渲染了悲凉的气氛。

B.颔联既写景,也点明了时令,后一句中作者所写的也完全是客观实景。

C.颈联在“有”与“无”的强烈对比中,寄予了作者无限的人生感慨。

D.这首诗反映出当时战争频仍、时局动荡、民不聊生的社会环境。

B

点拨:颔联后一句既有客观实景,也融入了作者的主观情感。

2.【审美创造】“露从今夜白,月是故乡明”是千古名句,请从景与情的关系的角度简要赏析。

这两句采用了移情的手法,在对自然景物的描述中融入诗人的主观感受,写景生情,景随情变,是诗人思念家乡和亲人的真情实感的自然流露。此外,诗人将今夜露白、故乡月明的词序稍加变化,化平凡为神奇,成为千古名句。

长沙过贾谊宅

唐 刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

第62首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联叙述诗人在长沙谪居三年,而今一切已风逝云散,只留下万古不变的悲哀。

B.颔联即景生情,由斜阳衰草、寒林空寂而生惆怅伤感之情,真切而又空灵。

C.颈联以“汉文有道”反衬贾谊被贬的凄凉,以“湘水无情”烘托贾谊的痴心。

D.全诗综合运用叙述、描写、抒情等表达方式,溯古思今,深化了怀古咏叹的主题。

A

点拨:A.“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲”的意思是贾谊被贬长沙,居此三年,而今风逝云散,只留下万古不变的悲哀。因此“首联叙述诗人在长沙谪居三年”说法错误。

2.“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯”表达了诗人的哪些情感?请简要分析。

表达了对贾谊不幸遭遇的悲叹,对自己被贬的悲愤,以及对当时社会现实的不满。

左迁至蓝关示侄孙湘

唐 韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

第63首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联写诗人因“一封(谏书)”而获罪被贬,表现了诗人为自己的做法感到愧疚。

B.颔联表达了诗人对自己忠而获罪和非罪被贬的愤慨,诗人的刚直胆魄可见一斑。

C.尾联沉痛而凄凉,向侄孙交代后事,表达了诗人凄楚难言的激愤。

D.表达方式上,本诗采用记叙入诗的手法,体现了韩愈诗“以文为诗”的特点。

A

点拨:A项表述有误,诗人面对“左迁”的现实,没有忏悔,没有屈服,此联写被贬原因,不卑不亢,磊落坦荡。

2.颈联是千古传诵的名句,请赏析“横”“拥”两字的表达效果。

颈联上下两句对仗工整,“横”“拥”分别是横陈、阻塞的意思,“云横”“雪拥”,境界雄阔,形象生动地描绘了诗人在贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“横”与“拥”既写路途艰难,亦写仕途险恶,借景抒情,含蓄地表达了诗人心系家人的愁苦悲戚和深感前途渺茫的抑郁与忧思。

3.结合全诗内容,说说作者对侄孙韩湘有哪些示意?

直陈自己获罪被贬的原因;抒发自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨;流露英雄失落之悲和对亲人、对国都的眷恋;对侄孙韩湘交代“好收吾骨”的后事。

商山早行

唐 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

第64首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗题中的“早”字统摄诗中的景物特点,“起”“行”和所见反复渲染“早”。

B.首联中的“悲”字奠定了全诗的感情基调,表现了游子的孤独、凄凉和失落。

C.颈联写诗人路上所见之景,“槲叶落山路”营造出了清冷悲凉的氛围。

D.尾联是诗人梦中的家乡之景,以春回水暖,凫雁自得其乐的情景表现了诗人旷达的心胸。

D

点拨:“表现了诗人旷达的心胸”表述有误。尾联中诗人梦中所见家乡之景与前三联中诗人眼前所见之景形成对照,衬托了诗人的孤独愁苦。

2.诗歌表达了诗人怎样的情感?

诗歌表达了诗人的羁旅愁苦和浓浓的思乡之情。

此联所表现的都是具有特征性的景物,都表现出早行之早,绘声绘色,如在目前。“鸡声茅店月”,写旅人在茅店中闻鸡鸣而起身看天色,看见天上有月就收拾行装出门赶路;“人迹板桥霜”,原以为自己早行,谁知板桥上所积之霜已有人的足迹——更有早行人。

3.有人评论“鸡声茅店月,人迹板桥霜”一联为“意象具足,始为难得”。请结合全诗对此加以分析。

咸阳城东楼

唐 许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

第65首【2023龙岩一检】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句紧扣诗题,“一上”对应“万里”,有力地表现出诗人愁绪的突兀而浓厚。

B.颔联写溪云、夕阳、山雨、风声,层层推进,极力营造出一种萧条苍凉的氛围。

C.颈联描写秋日夕阳下秦苑、汉宫的荒废,抒发了诗人对历史沧桑的无限感慨。

D.尾联对行人嘱托,劝告友人不要沉溺往事,要学东流的渭水,顺其自然。

D

2.“山雨欲来风满楼”一句使用了什么修辞手法?后人常用来形容什么?

比喻。后人常用来形容重大事件发生前的紧张气氛。

无题

唐 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

第66首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首思恋之歌,在悲伤、痛苦之中包含着灼热的渴望和坚忍的执着,感情深邃绵长。

B.首联连用两个“难”字,突出强调了“相见时难”,用东风无力百花凋零象征爱情的艰难。

C.颈联从“晓镜”的青春易老,到“夜吟”的顾影自怜,拟写对方的相思之情。

D.尾联把青鸟当作使者,希望青鸟传信,替自己去看望心上人。

B

点拨:B项,两个“难”字,第一个指相见难,第二个指离别难。

2.【真实任务情境】教师节时,同学们将写有“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句的贺卡送给了老师,以此表达全班同学对老师的敬爱之情,请你说说选用此诗句的理由。

这两句运用比喻和双关的修辞手法,本是表达诗人对所爱之人至死不渝的深情,后又用来形容对某种事业无限忠诚的奉献精神,这与老师的无私奉献精神相符,所以选用此句赞美老师。

第67首【2023南平一检】

行香子

北宋 秦观

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。 远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首词从整个村庄起笔,一笔勾勒其轮廓,绿树环绕,水满 池塘。

B.“倚东风,豪兴徜徉”,描写词人沐浴东风,豪兴闲游,怡 然自得。

C.下片侧重描绘静态景象,静景动景互相映衬,明快可爱,富含意蕴。

D.通篇采用白描手法写景状物,语言自然浅白,格调轻快,意趣盎然。

C

点拨:下片侧重描绘“动态景物”,而非“静态景象”。

2.这首词描绘了一幅怎样的图景?表达了作者怎样的感情?请简答。

这首词描绘了一幅百花争艳、莺歌燕舞的田园春光图,表达了作者对农村自然景色的喜爱和内心的喜悦之情。

第68首【2023福州一检】

丑奴儿·书博山道中壁

南宋 辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A. “丑奴儿”是词牌名,“书博山道中壁”是题目,上下片都运用叠句是本词的一大特色。

B. “强”是竭力、极力的意思。词人少年时竭力“说愁”,表现了年轻人为写新词,没有愁苦,勉强“说愁”的情态。

C. 词的末句看似轻松洒脱,实则沉郁愁苦,表现词人在尝遍辛酸之后无可言说的复杂况味。

D. 作者以“愁”作为贯穿全词的线索,上下片中的“愁”在内涵、程度、意境上是相同的。

D

2.这首词运用了对比的写作手法,请对此作简要分析。

词的上片“少年不识 ”与下片“而今识尽”构成对比。“不识”写少年时没有愁苦,为写新词勉强“说愁”。“识尽”写成年后历尽世事艰难,满腔愁苦,却无从诉说。通过对比,生动地表现了作者历经沧桑之后欲说还休的痛楚,写尽了人生的无奈。

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

九年级上册

行路难(其一)

唐 李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

第58首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“行路难”是乐府古题,诗人在诗中抒发了怀才不遇的愤慨,愤慨中不乏豪迈气概。

B.诗的开头两句用夸张的笔法营造了欢乐的宴饮气氛,体现了诗人被赏识的愉悦心情。

C.诗的第七、八两句运用典故,表达了诗人期望有朝一日能得到明君的重用,使自己宏伟的抱负得以施展的心情。

D.这首诗是以浪漫的笔法来抒写诗人的人生感慨和精神追求的。

B

点拨:B项表述有误。根据三、四句中“停杯、投箸、拔剑、四顾”可知,三、四句表达了作者因仕途坎坷、壮志未酬,内心苦闷抑郁。由此可推断,开头两句是以乐景写哀情,因此B项表述有误。

2.诗句“行路难,行路难,多歧路,今安在”属于什么描写?表达了诗人怎样的情感?

属于心理描写,表达了诗人进退失据的急切不安,以及想继续探索追求的复杂情感。

3.“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是广为流传的佳句,人们会在什么情况下引用它?为什么?

示例:人们常在身处逆境或需要自我激励、自我鞭策时使用。因为这两句诗表达了乐观自信的人生态度以及对理想的执着追求。

酬乐天扬州初逢席上见赠

唐 刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

第59首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.题目中的“酬”字是以诗相答的意思。乐天,指白居易,字乐天。

B.首联写自己谪居在“巴山楚水”这荒凉的地方,算来已经二十三年了。

C.颔联中运用两个典故表达了诗人被贬归来的感触,含义十分丰富。

D.尾联写诗人感谢朋友的关怀,表示自己心绪难平时可以借酒浇愁逃避现实。

D

点拨:D.尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是与友人共勉,表现了诗人坚定的意志和乐观的精神。

2.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”堪称千古名句,你从中领悟到了什么?

示例:痛苦、困难、挫折、失意都是暂时的,光明就在前头,要以乐观的精神对待人生。

【链接材料】律诗结构章法讲究“起”“承”“转”“合”。“起”(首联)即起始,是一首诗的开头;“承”(颔联)即承接,是“起”句的延续、延伸;“转”(颈联)即转折,是转折变换诗意;“合”(尾联)即收合,点明题旨,收束全诗,是全篇境界的升华。

本诗尾联点明酬赠题意,既是对友人关怀的感谢,也是与友人共勉,“长精神”表现了诗人意志不衰、坚韧不拔的品质,是全篇境界的升华。

3.【创新题】阅读【链接材料】,试分析本诗尾联如何体现“合”句的特点。

第60首

水调歌头

北宋 苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.词前小序交代了词人写作的时间及写作的缘由,并领起全篇。

B.词人把酒问天,写出了对宇宙和人生的疑惑,也表达了对明月的赞美和向往。

C.词人在“我欲”“又恐”“何似”的情感波澜中,含蓄地表现了对人间生活的厌弃。

D.“不应有恨,何事长向别时圆”表面上写的是对明月的埋怨,实际上表达了词人对亲人不能团聚的惆怅之情。

C

点拨:“含蓄地表现了对人间生活的厌弃”理解有误,此处写出词人既留恋人间又向往天上的矛盾心理。

2.这首词构思奇拔,独辟蹊径,极具特色。请简要分析。

词的上片凌空而起,入处似虚;下片波澜层叠,返虚转实。最后虚实交错,纡徐作结。全词以咏月为中心表达了游仙“归去”与直舞“人间”之间的矛盾和困惑,以及旷达自适,人生长久的乐观态度和美好愿望,极富哲理意味。这首词情韵兼胜,具有很高的审美价值。

3.【真实任务情境】【2023衡阳】李玉同学准备将词中“但愿人长久,千里共婵娟”两句作为毕业赠言送给同桌的刘梅,你觉得是否合适?请说说理由。

合适。词句意思是“希望你我二人平安健康,即使远隔千里,也能年年一起欣赏明月”,表达了对同学的美好祝愿。

月夜忆舍弟

唐 杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

第61首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首联从听觉、视觉两个方面描绘了一幅边塞秋天的图景,渲染了悲凉的气氛。

B.颔联既写景,也点明了时令,后一句中作者所写的也完全是客观实景。

C.颈联在“有”与“无”的强烈对比中,寄予了作者无限的人生感慨。

D.这首诗反映出当时战争频仍、时局动荡、民不聊生的社会环境。

B

点拨:颔联后一句既有客观实景,也融入了作者的主观情感。

2.【审美创造】“露从今夜白,月是故乡明”是千古名句,请从景与情的关系的角度简要赏析。

这两句采用了移情的手法,在对自然景物的描述中融入诗人的主观感受,写景生情,景随情变,是诗人思念家乡和亲人的真情实感的自然流露。此外,诗人将今夜露白、故乡月明的词序稍加变化,化平凡为神奇,成为千古名句。

长沙过贾谊宅

唐 刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯!

第62首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联叙述诗人在长沙谪居三年,而今一切已风逝云散,只留下万古不变的悲哀。

B.颔联即景生情,由斜阳衰草、寒林空寂而生惆怅伤感之情,真切而又空灵。

C.颈联以“汉文有道”反衬贾谊被贬的凄凉,以“湘水无情”烘托贾谊的痴心。

D.全诗综合运用叙述、描写、抒情等表达方式,溯古思今,深化了怀古咏叹的主题。

A

点拨:A.“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲”的意思是贾谊被贬长沙,居此三年,而今风逝云散,只留下万古不变的悲哀。因此“首联叙述诗人在长沙谪居三年”说法错误。

2.“寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯”表达了诗人的哪些情感?请简要分析。

表达了对贾谊不幸遭遇的悲叹,对自己被贬的悲愤,以及对当时社会现实的不满。

左迁至蓝关示侄孙湘

唐 韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

第63首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联写诗人因“一封(谏书)”而获罪被贬,表现了诗人为自己的做法感到愧疚。

B.颔联表达了诗人对自己忠而获罪和非罪被贬的愤慨,诗人的刚直胆魄可见一斑。

C.尾联沉痛而凄凉,向侄孙交代后事,表达了诗人凄楚难言的激愤。

D.表达方式上,本诗采用记叙入诗的手法,体现了韩愈诗“以文为诗”的特点。

A

点拨:A项表述有误,诗人面对“左迁”的现实,没有忏悔,没有屈服,此联写被贬原因,不卑不亢,磊落坦荡。

2.颈联是千古传诵的名句,请赏析“横”“拥”两字的表达效果。

颈联上下两句对仗工整,“横”“拥”分别是横陈、阻塞的意思,“云横”“雪拥”,境界雄阔,形象生动地描绘了诗人在贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“横”与“拥”既写路途艰难,亦写仕途险恶,借景抒情,含蓄地表达了诗人心系家人的愁苦悲戚和深感前途渺茫的抑郁与忧思。

3.结合全诗内容,说说作者对侄孙韩湘有哪些示意?

直陈自己获罪被贬的原因;抒发自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨;流露英雄失落之悲和对亲人、对国都的眷恋;对侄孙韩湘交代“好收吾骨”的后事。

商山早行

唐 温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

第64首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗题中的“早”字统摄诗中的景物特点,“起”“行”和所见反复渲染“早”。

B.首联中的“悲”字奠定了全诗的感情基调,表现了游子的孤独、凄凉和失落。

C.颈联写诗人路上所见之景,“槲叶落山路”营造出了清冷悲凉的氛围。

D.尾联是诗人梦中的家乡之景,以春回水暖,凫雁自得其乐的情景表现了诗人旷达的心胸。

D

点拨:“表现了诗人旷达的心胸”表述有误。尾联中诗人梦中所见家乡之景与前三联中诗人眼前所见之景形成对照,衬托了诗人的孤独愁苦。

2.诗歌表达了诗人怎样的情感?

诗歌表达了诗人的羁旅愁苦和浓浓的思乡之情。

此联所表现的都是具有特征性的景物,都表现出早行之早,绘声绘色,如在目前。“鸡声茅店月”,写旅人在茅店中闻鸡鸣而起身看天色,看见天上有月就收拾行装出门赶路;“人迹板桥霜”,原以为自己早行,谁知板桥上所积之霜已有人的足迹——更有早行人。

3.有人评论“鸡声茅店月,人迹板桥霜”一联为“意象具足,始为难得”。请结合全诗对此加以分析。

咸阳城东楼

唐 许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

第65首【2023龙岩一检】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句紧扣诗题,“一上”对应“万里”,有力地表现出诗人愁绪的突兀而浓厚。

B.颔联写溪云、夕阳、山雨、风声,层层推进,极力营造出一种萧条苍凉的氛围。

C.颈联描写秋日夕阳下秦苑、汉宫的荒废,抒发了诗人对历史沧桑的无限感慨。

D.尾联对行人嘱托,劝告友人不要沉溺往事,要学东流的渭水,顺其自然。

D

2.“山雨欲来风满楼”一句使用了什么修辞手法?后人常用来形容什么?

比喻。后人常用来形容重大事件发生前的紧张气氛。

无题

唐 李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

第66首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首思恋之歌,在悲伤、痛苦之中包含着灼热的渴望和坚忍的执着,感情深邃绵长。

B.首联连用两个“难”字,突出强调了“相见时难”,用东风无力百花凋零象征爱情的艰难。

C.颈联从“晓镜”的青春易老,到“夜吟”的顾影自怜,拟写对方的相思之情。

D.尾联把青鸟当作使者,希望青鸟传信,替自己去看望心上人。

B

点拨:B项,两个“难”字,第一个指相见难,第二个指离别难。

2.【真实任务情境】教师节时,同学们将写有“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句的贺卡送给了老师,以此表达全班同学对老师的敬爱之情,请你说说选用此诗句的理由。

这两句运用比喻和双关的修辞手法,本是表达诗人对所爱之人至死不渝的深情,后又用来形容对某种事业无限忠诚的奉献精神,这与老师的无私奉献精神相符,所以选用此句赞美老师。

第67首【2023南平一检】

行香子

北宋 秦观

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。 远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首词从整个村庄起笔,一笔勾勒其轮廓,绿树环绕,水满 池塘。

B.“倚东风,豪兴徜徉”,描写词人沐浴东风,豪兴闲游,怡 然自得。

C.下片侧重描绘静态景象,静景动景互相映衬,明快可爱,富含意蕴。

D.通篇采用白描手法写景状物,语言自然浅白,格调轻快,意趣盎然。

C

点拨:下片侧重描绘“动态景物”,而非“静态景象”。

2.这首词描绘了一幅怎样的图景?表达了作者怎样的感情?请简答。

这首词描绘了一幅百花争艳、莺歌燕舞的田园春光图,表达了作者对农村自然景色的喜爱和内心的喜悦之情。

第68首【2023福州一检】

丑奴儿·书博山道中壁

南宋 辛弃疾

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。 而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A. “丑奴儿”是词牌名,“书博山道中壁”是题目,上下片都运用叠句是本词的一大特色。

B. “强”是竭力、极力的意思。词人少年时竭力“说愁”,表现了年轻人为写新词,没有愁苦,勉强“说愁”的情态。

C. 词的末句看似轻松洒脱,实则沉郁愁苦,表现词人在尝遍辛酸之后无可言说的复杂况味。

D. 作者以“愁”作为贯穿全词的线索,上下片中的“愁”在内涵、程度、意境上是相同的。

D

2.这首词运用了对比的写作手法,请对此作简要分析。

词的上片“少年不识 ”与下片“而今识尽”构成对比。“不识”写少年时没有愁苦,为写新词勉强“说愁”。“识尽”写成年后历尽世事艰难,满腔愁苦,却无从诉说。通过对比,生动地表现了作者历经沧桑之后欲说还休的痛楚,写尽了人生的无奈。

同课章节目录