2024年中考一轮复习八年级下册 古诗词曲阅读 习题课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考一轮复习八年级下册 古诗词曲阅读 习题课件(共54张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 148.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

八年级下册

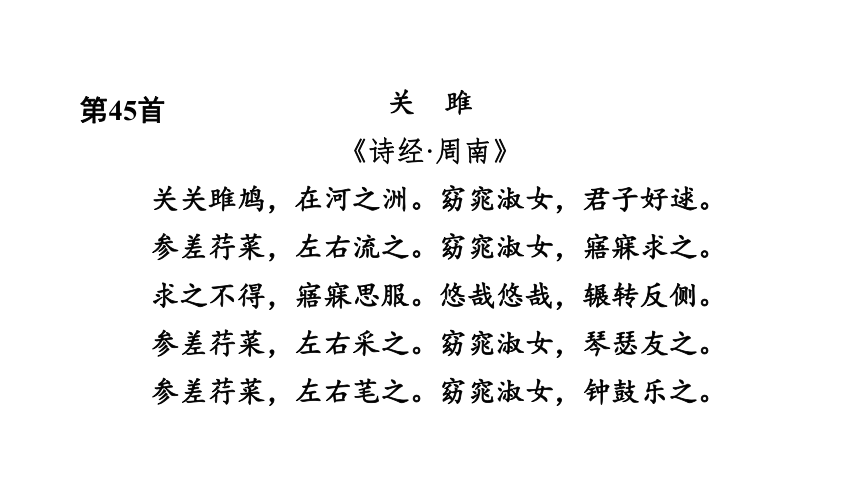

关 雎

《诗经·周南》

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

第45首

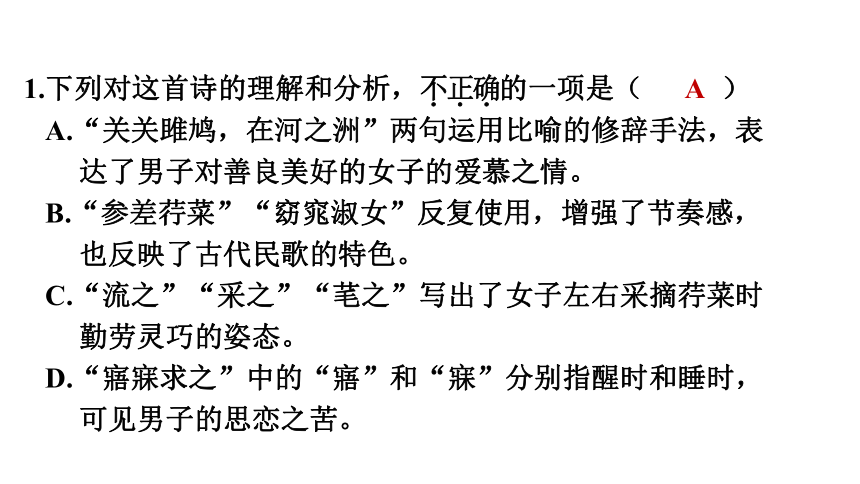

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.“关关雎鸠,在河之洲”两句运用比喻的修辞手法,表达了男子对善良美好的女子的爱慕之情。

B.“参差荇菜”“窈窕淑女”反复使用,增强了节奏感,也反映了古代民歌的特色。

C.“流之”“采之”“芼之”写出了女子左右采摘荇菜时勤劳灵巧的姿态。

D.“寤寐求之”中的“寤”和“寐”分别指醒时和睡时,可见男子的思恋之苦。

A

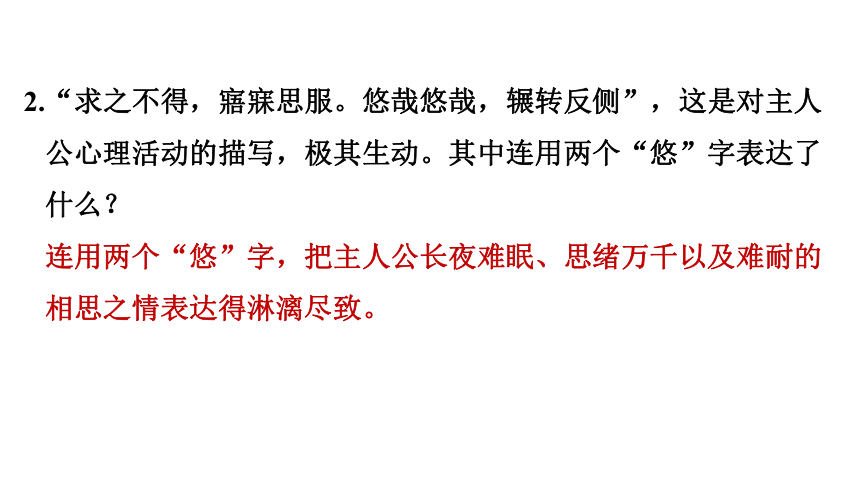

2.“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”,这是对主人公心理活动的描写,极其生动。其中连用两个“悠”字表达了什么?

连用两个“悠”字,把主人公长夜难眠、思绪万千以及难耐的相思之情表达得淋漓尽致。

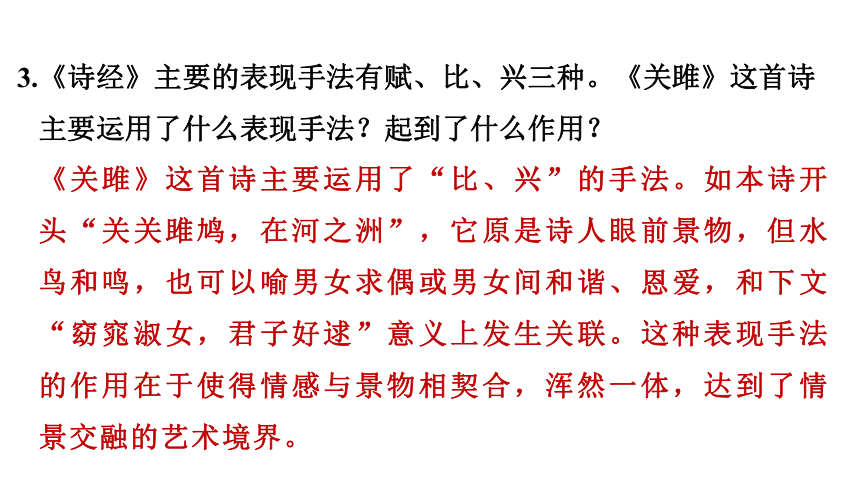

《关雎》这首诗主要运用了“比、兴”的手法。如本诗开头“关关雎鸠,在河之洲”,它原是诗人眼前景物,但水鸟和鸣,也可以喻男女求偶或男女间和谐、恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。这种表现手法的作用在于使得情感与景物相契合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

3.《诗经》主要的表现手法有赋、比、兴三种。《关雎》这首诗主要运用了什么表现手法?起到了什么作用?

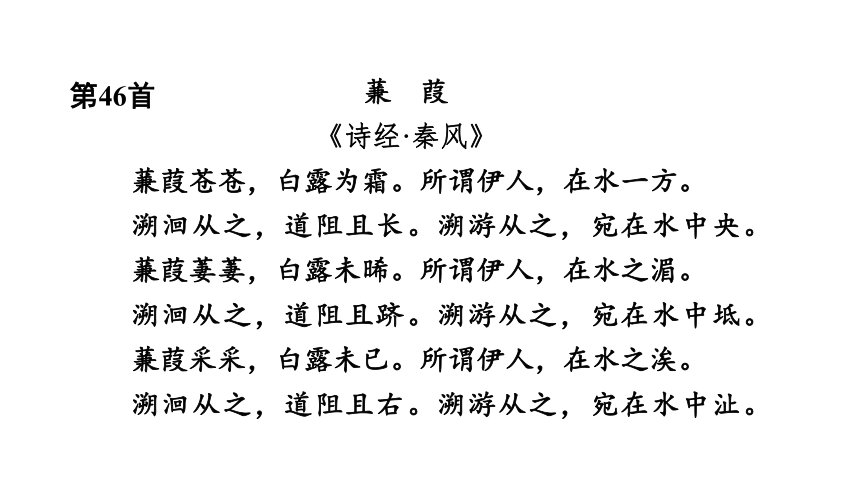

蒹 葭

《诗经·秦风》

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

第46首

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

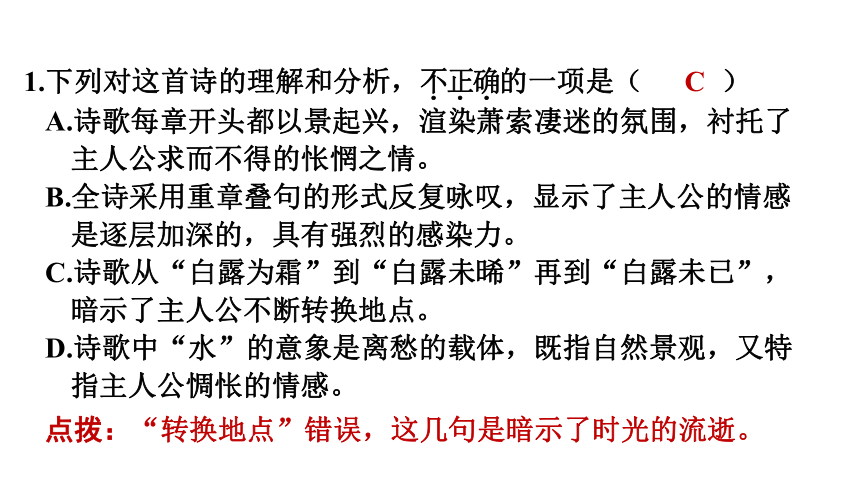

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗歌每章开头都以景起兴,渲染萧索凄迷的氛围,衬托了主人公求而不得的怅惘之情。

B.全诗采用重章叠句的形式反复咏叹,显示了主人公的情感是逐层加深的,具有强烈的感染力。

C.诗歌从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,暗示了主人公不断转换地点。

D.诗歌中“水”的意象是离愁的载体,既指自然景观,又特指主人公惆怅的情感。

C

点拨:“转换地点”错误,这几句是暗示了时光的流逝。

2.简要分析“蒹葭苍苍,白露为霜”所表达的思想感情。

“蒹葭苍苍,白露为霜”展现了一幅萧瑟、冷清的秋景图,诗人运用借景抒情的手法,表达了一种追求“伊人”而不得的惆怅。

示例:音乐美体现在《蒹葭》四字一句,两字一顿,采用重章叠句的形式,增强诗歌的节奏感,形成一种回环往复的美。意境美体现在诗歌选取“蒹葭”“白露”“霜”等意象,写出芦花泛白,深秋白露凝结成霜,渲染了一种凄清迷离的氛围,给人以朦胧的意境之美。此诗在艺术上达到了情景交融的境界。

3.【审美创造】《诗经》流传千年,因其独特的音乐美、意境美传唱至今,请以《蒹葭》为例谈谈这两种美是如何体现的。

式 微

《诗经·邶风》

式微式微,胡不归?微君之故,胡为乎中露?

式微式微,胡不归?微君之躬,胡为乎泥中?

第47首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“式微式微”运用词语的反复,强调日落天黑,似乎在催促劳役者赶紧回家。

B.本诗以咏叹的方式、质问的语气,间接抒情,使诗篇显得婉转动人,既引人注意,又启人深思。

C.上下章运用不同的词表达相同的意思, 把作者委婉含蓄的感情表达得淋漓尽致。

D.全诗押韵和谐,在反复中强化,在叠加中升华,体现出一唱三叹、余味无穷的特点。

B

2.这首诗表达了怎样的思想感情?

这首诗表达了长期受劳役之苦的下层劳动者的怨愤之情。

子 衿

《诗经·郑风》

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮!

第48首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.诗人以“我”的口气自述,“青青子衿”“青青子佩”,以恋人的衣饰借指恋人。

B.两句“纵我不往”,以假设的语气、让步的姿态,做出了强烈的反问,自此爱意全无。

C.这首诗通过对女子心理和动作的描写,抒发了女子因久候恋人不至而产生的惆怅之情。

D.这是一首古老的恋歌,跌宕起伏,缠绵悱恻,婉转动人。

B

2.这首诗前两章从结构上看,具有怎样的特点?

这首诗的前两章从结构上看具有重章叠句的特点。

送杜少府之任蜀州

唐 王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

第49首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首联点出送别的地点,诗人着一“望”字把秦、蜀两地连在一起。

B.颔联诗人借两人处境相同、感受一致来宽慰友人,借以减轻友人的孤独之感。

C.尾联承接首联,点明送别的具体地点,劝勉友人不要像小儿女那样泪沾手巾。

D.全诗紧扣“离别”起承转合,意境开阔,格调高昂,是古代送别诗中的上品。

C

点拨:C项表述有误。“在歧路”并不是点明送别地点,而是点出题面上的那个“送”字。歧路者,岔路也,古人送行,常至大路分岔处分手,所以往往把临别称为“临歧”,并没有固定地点。

2.首联“风烟望五津”中的“望”改成“看”,好不好?请谈谈你的看法。

不好。“望”字从空间着眼,写作者自长安遥望千里之外朋友即将赴任的巴蜀之地,流露出对朋友的深情;“看”则表达不出作者的这种情感。

3.请简要赏析“海内存知己,天涯若比邻”这两句诗。

这两句诗的意思是四海之内只要有知心朋友,即使远在天边,也感觉像邻居一样近。这两句诗表现了诗人对朋友的劝勉,表达了诗人乐观、旷达的人生态度。

望洞庭湖赠张丞相

唐 孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

第50首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.“平”写湖面之阔,“混”写水势之大,表现出秋天洞庭湖水面上涨,水天相接的宏大气象。

B.颔联表现了洞庭湖磅礴的气势,写得雄浑壮阔,极富艺术感染力。

C.颈联写诗人面对浩瀚的湖水,巧用比喻,表达了自己因无法实现政治理想而决定退隐江湖的心态。

D.全诗把写景和抒情有机地结合在一起,触景生情,情在景中,构思新颖,语言含蓄。

C

2.尾联运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的情感?请简要分析。

尾联巧妙地化用了“临渊羡鱼,不如退而结网”之语,委婉含蓄地表达了诗人从政的心愿,希望得到张九龄的举荐。

第51首

石壕吏

唐 杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗写了差役夜里到石壕村捉人征兵,连年老力衰的老妇也被抓去服役的事。

B.“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这两句形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。

C.这首诗构思巧妙,明写差役,暗写老妇;明写老翁胆怯逃走,暗写老妇勇敢有担当。

D.整首诗情节生动,诗风明白晓畅又悲壮沉郁,是现实主义文学的典范之作。

C

点拨:应为明写老妇,暗写差役;明写老妇自请应役的精神,暗写统治阶级爪牙的残暴。

2.为什么诗的开头不说“征兵”“招兵”而要说“捉人”?

“捉人”表明当时差役们四处抽丁补充兵力,根本不考虑百姓的生产生活实际,采取捉人的方式,强迫他们去当兵;“捉人”表现了差役们的凶残霸道。

3.从整首诗看,你觉得“夜久语声绝,如闻泣幽咽”中的人物“泣”的原因是什么?从“如闻”二字中你感受到了杜甫怎样的形象呢?

“泣”的原因是:婆婆被捉走,公公不在家,丈夫又死了,孩子尚年幼,生活很贫困,苦不堪言。杜甫的形象是:关切人民痛苦的形象。

第52首

茅屋为秋风所破歌

唐 杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这首诗是杜甫因所住的茅屋被秋风吹破,引发感慨而写下的脍炙人口的诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,这表现了诗人穷困苦痛的生活状况。

D.“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”表现出诗人对孩子在窘迫处境下还这么娇气顽皮的厌烦。

D

点拨:D项中诗句的意思是用粗棉布做的被子已经盖了很多年,凉得像铁块一样,小孩子睡相不好,把被里蹬破了。表现了诗人生活的困苦窘迫。

2.简要赏析诗句“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”。

这三句诗主要运用了一系列动词,通过“飞”“渡”“洒”

“挂罥”“飘转”等组成了一幅鲜明的动态图画,生动形象地写出了怒吼的秋风对茅屋的破坏,表现出诗人生活处境的艰难以及焦灼、苦闷、怨愤的心情。

这两句诗体现了诗人广济苍生的博大胸襟。一场风雨袭击了诗人的茅屋,面对这样的现实,诗人从个人“长夜沾湿何由彻”的痛苦联想到了风雨中千千万万衣食无着的穷苦百姓的类似处境,于是从沉思中振作起来,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呼喊,这表现了诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸襟和崇高理想。

3.怎样理解“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”这两句诗?

第53首

卖炭翁

唐 白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗通过叙述卖炭老人一车千余斤的炭被抢的经过,揭露了“宫市”的掠夺本质。

B.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”活画出卖炭翁的肖像,写出了卖炭翁的艰辛。

C.“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿”运用反问,强烈地讽刺了宫使横冲直撞、趾高气扬的丑恶形象。

D.“半匹”“一丈”与“一车”“千余斤”形成强烈的反差,突出了宫使掠夺人民财物的凶残面目。

C

点拨:“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿”是设问。

2.从描写方法的角度赏析“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”这两句诗。

这两句诗运用了心理描写,细致地刻画了卖炭翁在寒冷的天气中穿着单薄的衣服却一心盼望天气更冷,好让炭卖个好价钱的矛盾心理。

诗人写卖炭翁烧炭、运炭之苦是为下文写“宫市”(或炭被抢夺)之苦做铺垫。烧炭、运炭固然辛苦,但卖炭翁心中还是充满着希望的,只要炭能卖个好价钱,日子还能过下去,但是炭被“宫使”抢走,希望就彻底破灭了。这首诗通过层层铺垫,揭示了“宫市”的黑暗和劳动人民的艰难处境。

3.全诗的主旨是“苦宫市也”,但诗人为什么要用更多的笔墨来写卖炭翁烧炭和运炭之苦?

题破山寺后禅院

唐 常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

第54首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联写诗人漫步山林,进入古寺。“照”字写出了旭日东升时的勃勃生机,反衬出诗人孤寂落寞的情绪。

B.颔联写曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静谧祥和的氛围,似乎可以洗濯身心,放飞灵魂。

C.颈联中的“空人心”对应上句中的“悦鸟性”,点出如此空灵纯净的世界可以净化心灵,让人参悟这空寂中的禅意。

D.这首诗语言朴素、构思巧妙,善于引导读者在平易中进入胜境,体会诗的旨趣,而不以描摹和辞藻取胜。

A

点拨:A.“反衬出诗人孤寂落寞的情绪”有错。“照”字写出了旭日东升时的勃勃生机,透露出诗人愉悦的情绪。

2.尾联运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的情感?请简要分析。

示例:尾联运用了“以声衬静”的表现手法,此时,仿佛万籁俱寂,只有古寺的钟磬声,回应着大自然的静默无语,表达了诗人超脱、淡泊的情怀。

3.诗人是如何通过具体景物将情与理融合在一起的?

诗人通过描写日照山林、曲径通幽、花木青葱、山水空明、钟磬余音等,营造了清幽雅致的意境;禅院环境的清幽雅致、山光水色的清明空灵,正与诗人除去杂念,追求禅意的心境相契合,达到“物我合一”的境界;“曲径通幽”蕴含了人生道路曲折、漫长,需要人们不断探索的哲理。

送友人

唐 李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

第55首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这首诗毫无缠绵悱恻的哀伤情调,表现了诗人的乐观豁达。

B.“此地一为别,孤蓬万里征”用拟人的修辞手法写友人的漂泊生涯,表现了诗人对友人的不舍之情。

C.“青山横北郭,白水绕东城”既交代了告别的地点,又饱含着依依惜别之情。

D.这首诗将自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动,令人回味不尽。

B

点拨:这两句诗是比喻的修辞手法,不是拟人的修辞手法。

2.“青山横北郭,白水绕东城”描绘了一幅怎样的画面?

示例:青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过,好一幅动静相生、寥廓秀丽的图景!

3.“浮云游子意,落日故人情”表达了诗人怎样的情感?

诗人巧用“浮云”“落日”作比,表明心意,表达了对朋友的担忧及依依惜别之情。

第56首

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋 苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首词写的是苏轼寓居黄州定慧院,深夜独自漫步时的所见所感。

B.上片写作者深夜院中所见,“缺月挂疏桐,漏断人初静”营造了夜深人静的孤寂氛围。

C.下片写作者看到的“孤鸿”的真实情景,写“孤鸿”不肯宿于荒冷的沙洲,突出了“孤鸿”的孤寂与不幸。

D.整首词“以性灵咏物语”,选景叙事简约凝练,生动传神;托物寓人,语意高妙。

C

2.中国文化中,“鸿雁”常常被赋予浓厚的感彩。结合诗句内容,说说诗中“孤鸿”寄托了诗人怎样的情感。

作者借心怀幽恨,又“拣尽寒枝不肯栖”的“孤鸿”,暗示自己谪居黄州的失意落寞,同时也表达了他对人生的反省,对理想的坚守。

第57首

卜算子·咏梅

宋 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首句中的“驿外”“断桥”写出了梅花生长环境的恶劣,体现了它寂寥孤独的生存状态。

B.“已是黄昏独自愁”运用夸张的修辞手法写梅花在黄昏风雨中的愁苦,表现其处境的悲凉。

C.“碾”字原指滚动碾磙子等使物体破碎、变平,在这里指梅花落地与泥土混合后的情景。

D.词的下片写梅花无意争春,却惹众花嫉妒,饱受摧残仍香气不改,精神犹在。

B

2.上片是怎样写梅花之愁的?

上片中词人赋予梅花以人的情感,用生长环境、时间和自然现象来烘托梅花之愁。

3.【真实任务情境】小语准备在诗歌朗诵大赛上朗诵《卜算子·咏梅》,请你帮他分析“无意苦争春,一任群芳妒”应用怎样的语气朗读。

这两句话借梅花不去争奇斗艳,对百花的妒忌与排斥毫不在意,来体现词人独立不倚、坚持正义的高尚品格,朗读时语调应铿锵有力,读出词人的坚定不屈。(意思近即可)

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

八年级下册

关 雎

《诗经·周南》

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

第45首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.“关关雎鸠,在河之洲”两句运用比喻的修辞手法,表达了男子对善良美好的女子的爱慕之情。

B.“参差荇菜”“窈窕淑女”反复使用,增强了节奏感,也反映了古代民歌的特色。

C.“流之”“采之”“芼之”写出了女子左右采摘荇菜时勤劳灵巧的姿态。

D.“寤寐求之”中的“寤”和“寐”分别指醒时和睡时,可见男子的思恋之苦。

A

2.“求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧”,这是对主人公心理活动的描写,极其生动。其中连用两个“悠”字表达了什么?

连用两个“悠”字,把主人公长夜难眠、思绪万千以及难耐的相思之情表达得淋漓尽致。

《关雎》这首诗主要运用了“比、兴”的手法。如本诗开头“关关雎鸠,在河之洲”,它原是诗人眼前景物,但水鸟和鸣,也可以喻男女求偶或男女间和谐、恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上发生关联。这种表现手法的作用在于使得情感与景物相契合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

3.《诗经》主要的表现手法有赋、比、兴三种。《关雎》这首诗主要运用了什么表现手法?起到了什么作用?

蒹 葭

《诗经·秦风》

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

第46首

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。溯游从之,宛在水中沚。

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗歌每章开头都以景起兴,渲染萧索凄迷的氛围,衬托了主人公求而不得的怅惘之情。

B.全诗采用重章叠句的形式反复咏叹,显示了主人公的情感是逐层加深的,具有强烈的感染力。

C.诗歌从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,暗示了主人公不断转换地点。

D.诗歌中“水”的意象是离愁的载体,既指自然景观,又特指主人公惆怅的情感。

C

点拨:“转换地点”错误,这几句是暗示了时光的流逝。

2.简要分析“蒹葭苍苍,白露为霜”所表达的思想感情。

“蒹葭苍苍,白露为霜”展现了一幅萧瑟、冷清的秋景图,诗人运用借景抒情的手法,表达了一种追求“伊人”而不得的惆怅。

示例:音乐美体现在《蒹葭》四字一句,两字一顿,采用重章叠句的形式,增强诗歌的节奏感,形成一种回环往复的美。意境美体现在诗歌选取“蒹葭”“白露”“霜”等意象,写出芦花泛白,深秋白露凝结成霜,渲染了一种凄清迷离的氛围,给人以朦胧的意境之美。此诗在艺术上达到了情景交融的境界。

3.【审美创造】《诗经》流传千年,因其独特的音乐美、意境美传唱至今,请以《蒹葭》为例谈谈这两种美是如何体现的。

式 微

《诗经·邶风》

式微式微,胡不归?微君之故,胡为乎中露?

式微式微,胡不归?微君之躬,胡为乎泥中?

第47首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“式微式微”运用词语的反复,强调日落天黑,似乎在催促劳役者赶紧回家。

B.本诗以咏叹的方式、质问的语气,间接抒情,使诗篇显得婉转动人,既引人注意,又启人深思。

C.上下章运用不同的词表达相同的意思, 把作者委婉含蓄的感情表达得淋漓尽致。

D.全诗押韵和谐,在反复中强化,在叠加中升华,体现出一唱三叹、余味无穷的特点。

B

2.这首诗表达了怎样的思想感情?

这首诗表达了长期受劳役之苦的下层劳动者的怨愤之情。

子 衿

《诗经·郑风》

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮!

第48首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.诗人以“我”的口气自述,“青青子衿”“青青子佩”,以恋人的衣饰借指恋人。

B.两句“纵我不往”,以假设的语气、让步的姿态,做出了强烈的反问,自此爱意全无。

C.这首诗通过对女子心理和动作的描写,抒发了女子因久候恋人不至而产生的惆怅之情。

D.这是一首古老的恋歌,跌宕起伏,缠绵悱恻,婉转动人。

B

2.这首诗前两章从结构上看,具有怎样的特点?

这首诗的前两章从结构上看具有重章叠句的特点。

送杜少府之任蜀州

唐 王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

第49首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首联点出送别的地点,诗人着一“望”字把秦、蜀两地连在一起。

B.颔联诗人借两人处境相同、感受一致来宽慰友人,借以减轻友人的孤独之感。

C.尾联承接首联,点明送别的具体地点,劝勉友人不要像小儿女那样泪沾手巾。

D.全诗紧扣“离别”起承转合,意境开阔,格调高昂,是古代送别诗中的上品。

C

点拨:C项表述有误。“在歧路”并不是点明送别地点,而是点出题面上的那个“送”字。歧路者,岔路也,古人送行,常至大路分岔处分手,所以往往把临别称为“临歧”,并没有固定地点。

2.首联“风烟望五津”中的“望”改成“看”,好不好?请谈谈你的看法。

不好。“望”字从空间着眼,写作者自长安遥望千里之外朋友即将赴任的巴蜀之地,流露出对朋友的深情;“看”则表达不出作者的这种情感。

3.请简要赏析“海内存知己,天涯若比邻”这两句诗。

这两句诗的意思是四海之内只要有知心朋友,即使远在天边,也感觉像邻居一样近。这两句诗表现了诗人对朋友的劝勉,表达了诗人乐观、旷达的人生态度。

望洞庭湖赠张丞相

唐 孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

第50首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.“平”写湖面之阔,“混”写水势之大,表现出秋天洞庭湖水面上涨,水天相接的宏大气象。

B.颔联表现了洞庭湖磅礴的气势,写得雄浑壮阔,极富艺术感染力。

C.颈联写诗人面对浩瀚的湖水,巧用比喻,表达了自己因无法实现政治理想而决定退隐江湖的心态。

D.全诗把写景和抒情有机地结合在一起,触景生情,情在景中,构思新颖,语言含蓄。

C

2.尾联运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的情感?请简要分析。

尾联巧妙地化用了“临渊羡鱼,不如退而结网”之语,委婉含蓄地表达了诗人从政的心愿,希望得到张九龄的举荐。

第51首

石壕吏

唐 杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗写了差役夜里到石壕村捉人征兵,连年老力衰的老妇也被抓去服役的事。

B.“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”这两句形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。

C.这首诗构思巧妙,明写差役,暗写老妇;明写老翁胆怯逃走,暗写老妇勇敢有担当。

D.整首诗情节生动,诗风明白晓畅又悲壮沉郁,是现实主义文学的典范之作。

C

点拨:应为明写老妇,暗写差役;明写老妇自请应役的精神,暗写统治阶级爪牙的残暴。

2.为什么诗的开头不说“征兵”“招兵”而要说“捉人”?

“捉人”表明当时差役们四处抽丁补充兵力,根本不考虑百姓的生产生活实际,采取捉人的方式,强迫他们去当兵;“捉人”表现了差役们的凶残霸道。

3.从整首诗看,你觉得“夜久语声绝,如闻泣幽咽”中的人物“泣”的原因是什么?从“如闻”二字中你感受到了杜甫怎样的形象呢?

“泣”的原因是:婆婆被捉走,公公不在家,丈夫又死了,孩子尚年幼,生活很贫困,苦不堪言。杜甫的形象是:关切人民痛苦的形象。

第52首

茅屋为秋风所破歌

唐 杜甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这首诗是杜甫因所住的茅屋被秋风吹破,引发感慨而写下的脍炙人口的诗篇。

B.诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C.布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,这表现了诗人穷困苦痛的生活状况。

D.“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”表现出诗人对孩子在窘迫处境下还这么娇气顽皮的厌烦。

D

点拨:D项中诗句的意思是用粗棉布做的被子已经盖了很多年,凉得像铁块一样,小孩子睡相不好,把被里蹬破了。表现了诗人生活的困苦窘迫。

2.简要赏析诗句“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”。

这三句诗主要运用了一系列动词,通过“飞”“渡”“洒”

“挂罥”“飘转”等组成了一幅鲜明的动态图画,生动形象地写出了怒吼的秋风对茅屋的破坏,表现出诗人生活处境的艰难以及焦灼、苦闷、怨愤的心情。

这两句诗体现了诗人广济苍生的博大胸襟。一场风雨袭击了诗人的茅屋,面对这样的现实,诗人从个人“长夜沾湿何由彻”的痛苦联想到了风雨中千千万万衣食无着的穷苦百姓的类似处境,于是从沉思中振作起来,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呼喊,这表现了诗人推己及人,关心人民疾苦的博大胸襟和崇高理想。

3.怎样理解“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”这两句诗?

第53首

卖炭翁

唐 白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。

翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭直。

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗通过叙述卖炭老人一车千余斤的炭被抢的经过,揭露了“宫市”的掠夺本质。

B.“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”活画出卖炭翁的肖像,写出了卖炭翁的艰辛。

C.“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿”运用反问,强烈地讽刺了宫使横冲直撞、趾高气扬的丑恶形象。

D.“半匹”“一丈”与“一车”“千余斤”形成强烈的反差,突出了宫使掠夺人民财物的凶残面目。

C

点拨:“翩翩两骑来是谁?黄衣使者白衫儿”是设问。

2.从描写方法的角度赏析“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”这两句诗。

这两句诗运用了心理描写,细致地刻画了卖炭翁在寒冷的天气中穿着单薄的衣服却一心盼望天气更冷,好让炭卖个好价钱的矛盾心理。

诗人写卖炭翁烧炭、运炭之苦是为下文写“宫市”(或炭被抢夺)之苦做铺垫。烧炭、运炭固然辛苦,但卖炭翁心中还是充满着希望的,只要炭能卖个好价钱,日子还能过下去,但是炭被“宫使”抢走,希望就彻底破灭了。这首诗通过层层铺垫,揭示了“宫市”的黑暗和劳动人民的艰难处境。

3.全诗的主旨是“苦宫市也”,但诗人为什么要用更多的笔墨来写卖炭翁烧炭和运炭之苦?

题破山寺后禅院

唐 常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

第54首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.首联写诗人漫步山林,进入古寺。“照”字写出了旭日东升时的勃勃生机,反衬出诗人孤寂落寞的情绪。

B.颔联写曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静谧祥和的氛围,似乎可以洗濯身心,放飞灵魂。

C.颈联中的“空人心”对应上句中的“悦鸟性”,点出如此空灵纯净的世界可以净化心灵,让人参悟这空寂中的禅意。

D.这首诗语言朴素、构思巧妙,善于引导读者在平易中进入胜境,体会诗的旨趣,而不以描摹和辞藻取胜。

A

点拨:A.“反衬出诗人孤寂落寞的情绪”有错。“照”字写出了旭日东升时的勃勃生机,透露出诗人愉悦的情绪。

2.尾联运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的情感?请简要分析。

示例:尾联运用了“以声衬静”的表现手法,此时,仿佛万籁俱寂,只有古寺的钟磬声,回应着大自然的静默无语,表达了诗人超脱、淡泊的情怀。

3.诗人是如何通过具体景物将情与理融合在一起的?

诗人通过描写日照山林、曲径通幽、花木青葱、山水空明、钟磬余音等,营造了清幽雅致的意境;禅院环境的清幽雅致、山光水色的清明空灵,正与诗人除去杂念,追求禅意的心境相契合,达到“物我合一”的境界;“曲径通幽”蕴含了人生道路曲折、漫长,需要人们不断探索的哲理。

送友人

唐 李白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

第55首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这首诗毫无缠绵悱恻的哀伤情调,表现了诗人的乐观豁达。

B.“此地一为别,孤蓬万里征”用拟人的修辞手法写友人的漂泊生涯,表现了诗人对友人的不舍之情。

C.“青山横北郭,白水绕东城”既交代了告别的地点,又饱含着依依惜别之情。

D.这首诗将自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动,令人回味不尽。

B

点拨:这两句诗是比喻的修辞手法,不是拟人的修辞手法。

2.“青山横北郭,白水绕东城”描绘了一幅怎样的画面?

示例:青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过,好一幅动静相生、寥廓秀丽的图景!

3.“浮云游子意,落日故人情”表达了诗人怎样的情感?

诗人巧用“浮云”“落日”作比,表明心意,表达了对朋友的担忧及依依惜别之情。

第56首

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋 苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首词写的是苏轼寓居黄州定慧院,深夜独自漫步时的所见所感。

B.上片写作者深夜院中所见,“缺月挂疏桐,漏断人初静”营造了夜深人静的孤寂氛围。

C.下片写作者看到的“孤鸿”的真实情景,写“孤鸿”不肯宿于荒冷的沙洲,突出了“孤鸿”的孤寂与不幸。

D.整首词“以性灵咏物语”,选景叙事简约凝练,生动传神;托物寓人,语意高妙。

C

2.中国文化中,“鸿雁”常常被赋予浓厚的感彩。结合诗句内容,说说诗中“孤鸿”寄托了诗人怎样的情感。

作者借心怀幽恨,又“拣尽寒枝不肯栖”的“孤鸿”,暗示自己谪居黄州的失意落寞,同时也表达了他对人生的反省,对理想的坚守。

第57首

卜算子·咏梅

宋 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。 无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首句中的“驿外”“断桥”写出了梅花生长环境的恶劣,体现了它寂寥孤独的生存状态。

B.“已是黄昏独自愁”运用夸张的修辞手法写梅花在黄昏风雨中的愁苦,表现其处境的悲凉。

C.“碾”字原指滚动碾磙子等使物体破碎、变平,在这里指梅花落地与泥土混合后的情景。

D.词的下片写梅花无意争春,却惹众花嫉妒,饱受摧残仍香气不改,精神犹在。

B

2.上片是怎样写梅花之愁的?

上片中词人赋予梅花以人的情感,用生长环境、时间和自然现象来烘托梅花之愁。

3.【真实任务情境】小语准备在诗歌朗诵大赛上朗诵《卜算子·咏梅》,请你帮他分析“无意苦争春,一任群芳妒”应用怎样的语气朗读。

这两句话借梅花不去争奇斗艳,对百花的妒忌与排斥毫不在意,来体现词人独立不倚、坚持正义的高尚品格,朗读时语调应铿锵有力,读出词人的坚定不屈。(意思近即可)

同课章节目录