古诗词曲阅读-2024年中考一轮复习八年级上册习题课件(共78张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词曲阅读-2024年中考一轮复习八年级上册习题课件(共78张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 283.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

八年级上册

野望

唐王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

第27首【2023鄂州改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首五言律诗,“依”“晖”“归”“薇”是其韵脚。

B.首联交代时间、地点及人物心情,“欲何依”表达了诗人渴望贤才的迫切心情。

C.颔联、颈联勾勒了一幅秋景图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配适宜。

D.尾联用典,表明自己在现实中知音难觅,只好追怀伯夷、叔齐那样的隐士。

B

2.诗句“牧人驱犊返,猎马带禽归”描绘了一幅什么样的画面?

这两句诗描绘了一幅牧人驱赶着牛群回家,猎人们骑着马带着猎物回家的安逸、闲适的画面。

3.尾联抒发了诗人怎样的感情?请简要分析。

诗人举目四望,身边竟无知音可诉说此刻的寂寥心情,诗人感到怅然若失,只好长啸高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐士,抒发了诗人孤独落寞的凄凉之感和隐逸山林之志。

黄鹤楼

唐 崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

第28首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗从传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。

B.这首诗的前四句三见“黄鹤”,两见“去”“空”,回环咏叹,抒发了诗人迷惘与惆怅之情。

C.诗人登高远眺,长江对岸汉阳原野中的树木清晰可见,鹦鹉洲上的草木茂盛,此时他对家乡的热爱之情油然而生。

D.这是一首七言律诗,诗中的偶句押“ou”韵,韵脚是“楼”“悠”“洲”“愁”,读起来朗朗上口,音调和谐,韵律优美。

C

点拨:结合尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”可知,诗人登高远眺,所见之景使他联想到了自己的家乡,涌起了思乡的愁绪,颈联是为诗人抒发乡愁做铺垫。

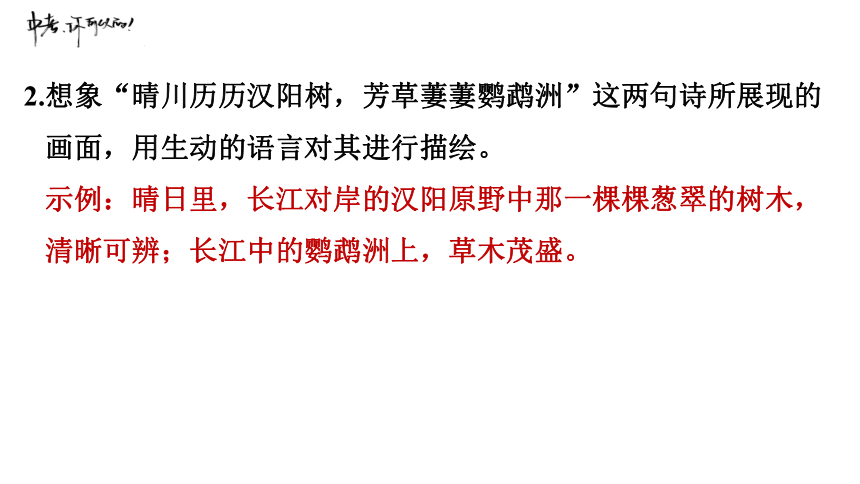

2.想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”这两句诗所展现的画面,用生动的语言对其进行描绘。

示例:晴日里,长江对岸的汉阳原野中那一棵棵葱翠的树木,清晰可辨;长江中的鹦鹉洲上,草木茂盛。

3.诗中最能概括诗人感情的是哪个字?请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

“愁”字。尾联将思乡之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情、融情于景,表达了诗人无尽的思乡之情。

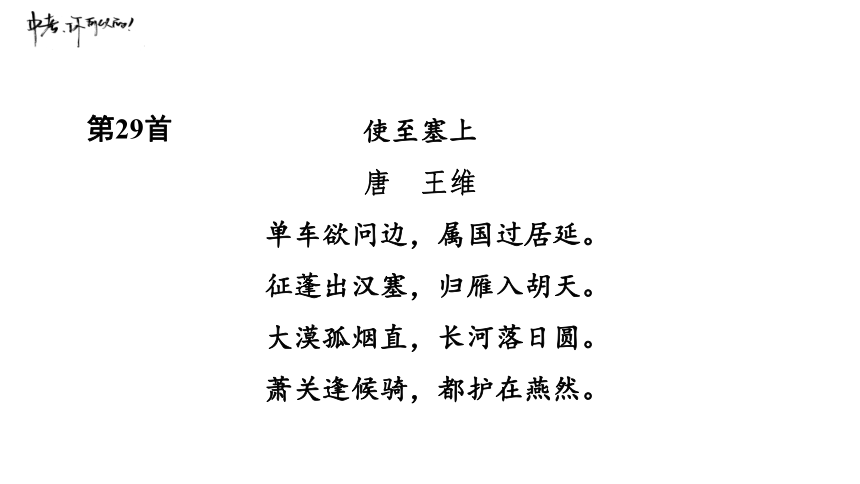

使至塞上

唐 王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

第29首

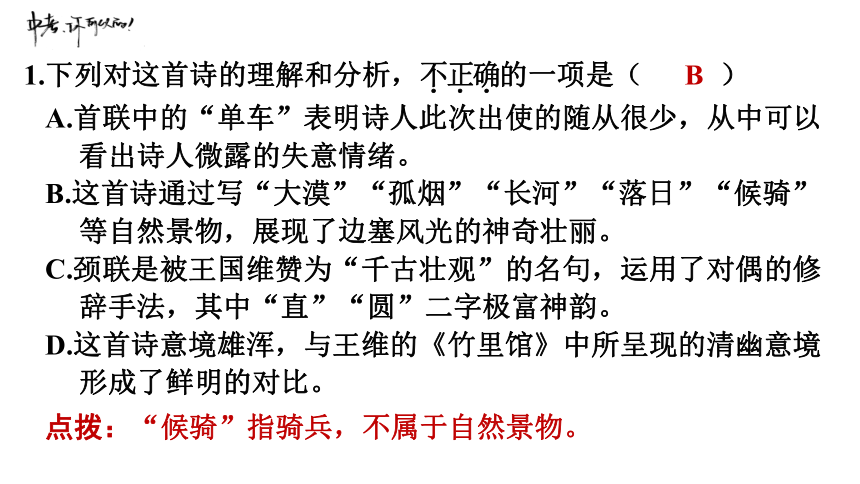

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首联中的“单车”表明诗人此次出使的随从很少,从中可以看出诗人微露的失意情绪。

B.这首诗通过写“大漠”“孤烟”“长河”“落日”“候骑”等自然景物,展现了边塞风光的神奇壮丽。

C.颈联是被王国维赞为“千古壮观”的名句,运用了对偶的修辞手法,其中“直”“圆”二字极富神韵。

D.这首诗意境雄浑,与王维的《竹里馆》中所呈现的清幽意境形成了鲜明的对比。

B

点拨:“候骑”指骑兵,不属于自然景物。

2.【语言运用】请你发挥想象,用生动的语言描述一下“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句诗所展现的画面。

示例:黄沙无边无际,昂首看天,天空没有一丝云影。极目远眺,不见草木,但见远处有一缕烽烟在升腾。落日又大又圆,孤悬于地平线之上,黄河如带,河水闪着粼粼的波光。

3.【2023北京】列出颔联构成对偶的词语,简要分析这一联运用对偶的表达效果。

“征蓬”对“归燕”,“出”对“入”,“汉塞”对“胡天”,句式工整,音韵和谐,营造出孤独飘零的意境,暗示诗人因为被排挤出朝廷而产生的激愤和抑郁之情。

渡荆门送别

唐 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

第30首【2023荆州改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.这首五言律诗以叙事开端,交代了地点和事由,诗人将乘舟离

开楚地去往蜀国,表达了诗人外出游历的喜悦之情。

B.颔联以雄健的笔力,化静为动,写出了景物的变化,看似无理,却正是行舟观景时的真实体验,也符合江水进入楚地后变得一马

平川的特征。

C.颈联描摹江上美景,富有画面感:朗月映照下的江水澄净明澈,黄昏的天边云霞堆垒,犹如海市蜃楼,变幻多姿,让人陶醉。

D.尾联由欣赏美景转入深沉的思乡之叹,诗人用多情的笔调,将

全诗用一根无形的线连在一起,余音袅袅。

A

点拨:应为“离开蜀国去往楚地”。

2.简要分析颈联是如何体现“诗中有画”的特点的。

颈联描绘了两幅图画:第一幅是水中映月图,第二幅是天边云霞图。这一联以月亮倒映水中如明镜来衬托江水的平静,以江上云霞多变形成的美丽景象来衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

钱塘湖春行

唐 白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

第31首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首联点题,交代游踪,从大处落笔,简单勾画出西湖早春的轮廓。

B.尾联中的“行不足”说明诗人余兴未尽,陶醉在这美好的湖光山色中。

C.全诗句句写景,并与“国破山河在,城春草木深”营造的意境相同。

D.这首诗描写了西湖早春时节的明媚风光,抒发了诗人无比喜悦的心情。

C

点拨:本诗句句写景,营造了春回大地,万物欣欣向荣,一派生机勃勃的意境。“国破山河在,城春草木深”营造了山河依旧但城郭残破,草木疯长的荒芜意境。

2.【创新题】微视频是时下流行的表现形式,小张同学想将这首诗中的颔联、颈联的意境用微视频的形式表现出来,请你帮他完成下面的脚本设计。

诗句 画面内容 表现状态 预期表现效果

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 早莺新燕 动态 (1) 早莺争树、飞衔泥的春景

早莺争树、飞燕衔

泥的春景

诗句 画面内容 表现状态 预期表现效果

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 乱花浅草 (2) 静 花草欣欣向荣的趋势

静态

3.这是一首描写西湖的名篇,诗歌在写法上有什么精妙之处?任选一处进行赏析。

示例:运用了拟人的修辞手法,一个“争”字突出了早莺的生机和活力,表达了诗人的喜爱之情。

庭中有奇树

《古诗十九首》

庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵?但感别经时。

第32首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗作开头写叶绿花盛,本是春日佳景,但一人独赏,反动思念之情。

B.第三、四句是说女主人公面对繁花盛景,要攀枝折花,欲寄远人。

C.第五、六句是写相隔路途遥远,折花寄相思的愿望无法实现,令人惋惜。

D.最后两句写女主人公心生感慨,此花虽美,却不能相赠,所以对花产生了厌恶之情。

D

2.请赏析“馨香盈怀袖”中“盈”字的表达效果。

①“盈”字用得很妙,不但表现了花香浓,而且也暗示女主人公手执花枝,站立了很久,为下一句蓄势。②表面写花香充盈,实写女主人公情感丰富。③“盈”字把女主人公深深的思念表现得淋漓尽致。貌浅而意深,是全诗“诗眼”所在。

3. “此物何足贵”一句问得突兀,诗人的用意何在?

本诗前六句极力渲染花之盛、花之香、花之美,“此物何足贵”句意逆转,其实先抑一笔,正是为了后扬“但感别经时”这一相思怀念的主题。在这一抑一扬中,增强了情感表达效果,突出了诗作主旨。

龟虽寿

东汉末 曹操

神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

第33首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首抒发人生感慨的咏志诗。生命的意义不在于简单地“活着”,而在于奋发有为。

B.“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰”揭示了宇宙万物有生必有死的哲理,思想消极。

C.“盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年”强调发挥人的主观作用,积极进取。

D.“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加的套语,与正文内容没有直接的关系。

B

2.请从修辞手法的角度赏析“老骥伏枥,志在千里”这两句诗。

诗句运用了比喻的修辞手法,诗人以“老骥”自喻,抒发了自己虽然年老,但仍想成就一番事业的雄心壮志,体现了诗人老当益壮、自强不息的人生态度。

赠从弟(其二)

东汉末 刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

第34首

1.下列对本诗的理解和分析错误的一项是( B )

A.第一、二句用“亭亭”表现松的傲然姿态,用“瑟瑟”模拟风声,绘形绘声。

B.第三、四句用两个“一何”加以咏叹,以“松枝”之“劲”来衬托“风声”之“盛”。

C.此诗结尾的问答,让读者在吟咏之际,恍然可见那挺立着的苍劲的松柏。

D.本诗以对松的客观描写为主,全诗语言质朴,刚劲峭拔而又情深意长,耐人寻味。

B

点拨:应是以“风声”之“盛”来衬托“松枝”之“劲”。

2.这首诗在写法上有何特色?请简要赏析。

这首诗运用对比和衬托手法,写风的强劲,写冰霜的严酷,目的是在对比中衬托出松柏坚韧不屈、刚正不阿的本性。

3.本诗与苏轼的《卜算子·黄州定慧院寓居作》都运用了托物寓意的手法,请简要分析。

本诗借松柏挺立风中不倒、历经严寒不凋,表明了诗人志向之坚贞,对堂弟寄寓了无限期望;《卜算子·黄州定慧院寓居作》借孤鸿独宿荒冷沙洲,抒写了作者孤独的心境和高洁的志趣。

梁甫行

三国魏 曹植

八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

第35首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗的开篇写自然现象,其实意在提醒最高统治者普降恩泽,施惠于民。

B.第三、四句写边地人民生活在荒野之中,多么荒凉,多么凄惨。

C.第五、六句是对妻子、儿女整体形象的描写,体现出边地人民生活的困苦。

D.诗歌以白描的手法描写江南农村残破荒凉的景象,表现了诗人对下层人民的同情。

D

点拨:本诗描写的是边地人民的家园残破荒凉的景象。

2.“柴门何萧条,狐兔翔我宇”这两句诗是什么意思?有什么作用?

①意思:简陋的柴门如此冷清,狐狸、兔子在房屋周围自在地行走。②作用:这些环境描写衬托出边地人民生活环境的艰苦,是作者的感慨,更深化了主题。

饮酒(其五)

东晋 陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

第36首【2023枣庄改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.“结庐在人境,而无车马喧”两句写诗人虽身居喧嚣扰攘的尘世,却不受世俗烦扰的心境。

B.“问君何能尔?心远地自偏”两句运用设问的修辞手法,反映了诗人超凡脱俗的精神世界。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”两句可谓精妙,浑然天成,达到了物我合一的化境。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”两句写诗人欲说还休的无奈,表达了他归隐后的忧伤。

D

点拨:这两句诗含蓄地表现了诗人陶醉自然、物我两忘的境界,而这其中的妙趣,只可意会,难以言传,故曰“欲辨已

忘言”。

2.请用生动形象的语言描述诗句“山气日夕佳,飞鸟相与还”所展现的画面。

示例:傍晚,山峦笼罩在渐渐升腾的云气之中,显得非常美丽,外出觅食的鸟儿呼朋引伴,成群结队地飞回巢穴。

3.请联系首句中的“人境”,说说“心远地自偏”所蕴含的哲理。

这句诗道出了心境与环境之间的关系。隐居是为了追求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否远离人群。只要心存高远,心境淡然,超尘脱俗,身处“人境”也如同居住在深山幽谷一般。

春望

唐 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

第37首【2023常德改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首联的“草木深”中的“深”字以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天里的美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

C.“家书抵万金”写出战乱年代家书的珍贵,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念。

D.这首诗作于唐朝安史之乱时期,表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

D

点拨:这首诗通过描写战乱后长安城破败荒凉的景象,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。

2.诗题中的“望”字包含了哪两层意思?

一方面指诗人看到了“国破山河在”的凄凉景象,另一方面指诗人对国家安定、亲人团聚的期望。

3.请展开想象,描述诗句“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示其含义。

示例:画面:面对沦陷的山河,一位老人因焦虑忧愁而不停地挠头叹息。他的青丝早已变成白发,且掉落许多,如今已经稀疏得简直要无法束发插簪了。含义:诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表达了诗人忧国思家的情感。

雁门太守行

唐 李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

第38首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行”是古诗的一种体裁,本诗借用它作诗题来写当时的战事。

B.颈联中的“鼓寒”指的是战鼓的声音低沉重浊,“不起”指的是战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振,无力应战。

C.尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”运用典故,写出了守城将士们誓死报效君王的决心。

D.这首诗构思大胆,诗人以浓艳斑驳的色彩、奇异的画面描写战争,颇有震撼力。

B

点拨:这两句是说,驰援部队的将士们红旗半卷,长途奔袭,轻兵夜行,在易水岸边迎敌,战斗残酷激烈;尽管秋霜浓重,夜气寒冷,战鼓声音低沉,但将士们士气高昂,表现出了一往无前的英雄气概。

2.诗句“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”历来为人传诵。请从修辞手法的角度简要赏析。

这两句运用比喻、夸张等修辞手法,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,赞美了守军将士的高昂士气。

3.诗的颔联是从哪些角度来描写战地气氛的?

分别从听觉、视觉角度写出了悲壮惨烈的战地气氛。

赤壁

唐 杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

第39首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这是一首咏史诗。诗中的“前朝”指赤壁之战的时代;“铜雀”即铜雀台,是曹操的休闲行乐之处。

B.诗歌由“折戟”这一物件引发思古之幽情,用“二乔”的命运来折射东吴的命运,这是“大中取小,小中见大”的写法。

C.第三、四句假设东风不助周瑜,“二乔”定会被曹操锁进铜雀台,表达了诗人的历史兴亡之感。

D.整首诗尺幅之中有历史的大气象,形象中又寓哲理,同时还蕴含着诗人忧国忧民、渴望归隐的情怀。

D

点拨:本诗作者借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己怀才不遇的无奈。

2.【创新题】【2023河南】下面诗句与“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”暗含的感慨最接近的一项是( C )

A.日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

B.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

C.怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

D.不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)

C

点拨:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”两句暗含着岁月流逝,物是人非之感。A项“乡关”与“愁”直接点明了作者的思乡之愁;B项诗人通过想象,赋予明月生命,使之人格化,借明月传达对友人的思念与牵挂;C项用王质烂柯的典故,写出诗人贬谪时间的长久,表现了世态的变迁,包含了岁月流逝、物是人非之感;D项诗人在描写景物中,表现了诗人高瞻远瞩的雄心,含有深刻的理趣。故选C。

3.【2023河南】“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”是诗人的假设,这样假设有何用意?

作者用这样的假设感慨周郎的取胜得益于机遇,曲折表达自己空有抱负而生不逢时、无从施展才华的无奈。

第40首【2023十堰改编】

渔家傲

宋 李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.“天接云涛连晓雾”写出了天上翻腾的云像涌起的波涛,与清晨弥漫的雾相连相接的美景。

B.“星河欲转千帆舞”写银河流转,许许多多船帆在狂风中摇摆起舞。

C.“学诗谩有惊人句”写词人自幼学诗,但一直写不出佳句,没有达到“语不惊人死不休”的境界。

D.“九万里风鹏正举”化用《庄子·逍遥游》中的名句,表明词人希望能像大鹏一样乘风高飞,尽情地施展才能。

C

点拨:“一直写不出佳句”表述错,“谩有”是“空有”的意思;“没有达到‘语不惊人死不休’的境界”理解有误。

2.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”中“嗟”“谩”二字值得品味,请根据这两个字的意蕴,说说这两句词表达了词人怎样的思想感情。

“嗟”字是“叹息,慨叹”的意思,生动地写出了词人彷徨忧虑的状态,表达了词人对日暮途远的叹息。“谩”字是“空、徒然”的意思,流露出词人心中的哀怨惆怅:一是空有抱负,因是女子而无法有所作为的愤懑;二是自己身逢乱世,却又对现实无能为力的苦闷。

3. 这首词在写作上有什么特点?取得了怎样的效果?请简要分析。

这首词在写作上突出的特点是想象丰富,意境壮阔,充满浪漫主义色彩,同时带有气魄雄壮的豪放词风。

第41首

浣溪沙

北宋 晏殊

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回? 无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.“夕阳西下几时回”一句,表面上是在发问,实际上是在抒发感慨。

B.上片写词人看着眼前的美景,勾起了对昔日情景的回顾,并感叹时光的易逝。

C.末句中的“徘徊”一词反映了词人的心绪不宁,“独”字更道出了词人的孤寂与伤感。

D.词人巧妙运用典故,善于用白描的手法写景抒情,语言平实直白、自然流畅。

D

点拨:此词没有运用典故,且语言含蓄,耐人寻味。特别是下片使用了融情于景的笔法。

2.“夕阳西下几时回”一句寓情于景,抒发了词人怎样的感情?

抒发了词人对时光流逝、物是人非的感慨与惆怅。

3.“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”二句历来为人称道,请任选一个角度赏析。

示例:前句伤春,后句又传达出看到旧识重来的欣喜,这两句融合全篇,将自然现象与人的感受巧妙结合,更加委婉含蓄地抒写了词人的伤别怀旧之情。

第42首

采桑子

北宋 欧阳修

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤。芳草长堤,隐隐笙歌处处随。 无风水面琉璃滑,不觉船移。微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句写“短棹”划船,委婉地写出轻舟的缓慢,暗示词人游览西湖时的从容自得。

B.词人连用叠词“隐隐”“处处”描写“笙歌”,从听觉的角度表现出游人欢快的心情。

C.“无风水面琉璃滑”将无风的湖面比作光滑的琉璃,写出了西湖水面的平静澄碧。

D.全词采用定点观察的方法,描绘了湖水绵延、芳草满堤等清丽明快的秋日美景。

D

点拨:D项表述有误。一是“定点观察”表述错误。“绿水逶迤”“芳草长堤”两句写由湖心经水面到堤岸,再整体向远处推进的动态画面。而“隐隐笙歌处处随”也凸显出轻舟的流动感。二是“秋日美景”表述错误,应是春日美景。

2.首句“轻舟短棹西湖好”传达出词人怎样的心情?请简要分析。

“轻舟短棹”委婉地写出词人泛舟西湖时的悠闲与惬意,“西湖好”传达出词人对颍州西湖美景的赞美之情。

第43首【2023泉州质检改编】

相见欢

宋 朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.上片写景,写夕阳、大地、长江,视野宽广。

B.下片抒情,提质疑、发感叹,格调高亢激越。

C.一个“乱”字,概括了中原沦丧的残酷现实。

D.末句写词人在西风的陪伴下经过繁华的扬州。

D

2.同是“上西楼”,朱敦儒与李煜抒发的情感有何异同?请结合链接材料简要分析。

链接材料:无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

(李煜《相见欢·无言独上西楼》)

同:国破家亡的痛惜。异:李煜抒发了愁苦、寂寞之情;朱敦儒表达了渴望早日收复失地的愿望,以及对朝廷苟且偷安、不图恢复的愤慨。

3.“试倩悲风吹泪过扬州”中的“泪”蕴含了词人怎样的情感?请简要分析。

中原沦陷,达官贵族们纷纷逃散,收复国土无望,“泪”字蕴含了词人的亡国之痛,对收复中原的渴望之情,对朝廷无心抗战的愤慨等强烈的爱国之情。

第44首

如梦令

宋 李清照

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这首词表现了词人热爱生活、热爱自然的欢畅心情和清雅逸趣。

B.这首词篇幅短小,但辞藻华丽,意境宏大。

C.“惊起一滩鸥鹭”让我们联想到鸥鹭受惊纷飞,主人公惊愕,却又倍感欢畅的情景。

D.这首词仅有三十几个字,却生动地讲述了一段美好的回忆,洋溢着生活的气息和欢快的旋律。

B

2.【创新题】词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

示例一:我倾向于把“争渡”理解为“奋力把船划出去”。词人“误入藕花深处”,急于找到出路而奋力划船,杂乱的划船声,自然“惊起一滩鸥鹭”。这种解释侧重于人物动作,使上下文衔接紧密,也符合全词轻松欢快的基调。

示例二:我倾向于把“争渡”理解为“怎渡”。词人“误入藕花深处”,急于找出路,“怎渡,怎渡”,慌张杂乱的划船动作,“惊起一滩鸥鹭”。这种解释侧重于人物心理,使上下文衔接紧密,也增强了“故事”的曲折性。

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

八年级上册

野望

唐王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

第27首【2023鄂州改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首五言律诗,“依”“晖”“归”“薇”是其韵脚。

B.首联交代时间、地点及人物心情,“欲何依”表达了诗人渴望贤才的迫切心情。

C.颔联、颈联勾勒了一幅秋景图,光与色,远景与近景,静态与动态,搭配适宜。

D.尾联用典,表明自己在现实中知音难觅,只好追怀伯夷、叔齐那样的隐士。

B

2.诗句“牧人驱犊返,猎马带禽归”描绘了一幅什么样的画面?

这两句诗描绘了一幅牧人驱赶着牛群回家,猎人们骑着马带着猎物回家的安逸、闲适的画面。

3.尾联抒发了诗人怎样的感情?请简要分析。

诗人举目四望,身边竟无知音可诉说此刻的寂寥心情,诗人感到怅然若失,只好长啸高歌,追怀伯夷、叔齐那样的隐士,抒发了诗人孤独落寞的凄凉之感和隐逸山林之志。

黄鹤楼

唐 崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

第28首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗从传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。

B.这首诗的前四句三见“黄鹤”,两见“去”“空”,回环咏叹,抒发了诗人迷惘与惆怅之情。

C.诗人登高远眺,长江对岸汉阳原野中的树木清晰可见,鹦鹉洲上的草木茂盛,此时他对家乡的热爱之情油然而生。

D.这是一首七言律诗,诗中的偶句押“ou”韵,韵脚是“楼”“悠”“洲”“愁”,读起来朗朗上口,音调和谐,韵律优美。

C

点拨:结合尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”可知,诗人登高远眺,所见之景使他联想到了自己的家乡,涌起了思乡的愁绪,颈联是为诗人抒发乡愁做铺垫。

2.想象“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”这两句诗所展现的画面,用生动的语言对其进行描绘。

示例:晴日里,长江对岸的汉阳原野中那一棵棵葱翠的树木,清晰可辨;长江中的鹦鹉洲上,草木茂盛。

3.诗中最能概括诗人感情的是哪个字?请简要分析诗人在尾联中是如何表达这种感情的。

“愁”字。尾联将思乡之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情、融情于景,表达了诗人无尽的思乡之情。

使至塞上

唐 王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

第29首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首联中的“单车”表明诗人此次出使的随从很少,从中可以看出诗人微露的失意情绪。

B.这首诗通过写“大漠”“孤烟”“长河”“落日”“候骑”等自然景物,展现了边塞风光的神奇壮丽。

C.颈联是被王国维赞为“千古壮观”的名句,运用了对偶的修辞手法,其中“直”“圆”二字极富神韵。

D.这首诗意境雄浑,与王维的《竹里馆》中所呈现的清幽意境形成了鲜明的对比。

B

点拨:“候骑”指骑兵,不属于自然景物。

2.【语言运用】请你发挥想象,用生动的语言描述一下“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句诗所展现的画面。

示例:黄沙无边无际,昂首看天,天空没有一丝云影。极目远眺,不见草木,但见远处有一缕烽烟在升腾。落日又大又圆,孤悬于地平线之上,黄河如带,河水闪着粼粼的波光。

3.【2023北京】列出颔联构成对偶的词语,简要分析这一联运用对偶的表达效果。

“征蓬”对“归燕”,“出”对“入”,“汉塞”对“胡天”,句式工整,音韵和谐,营造出孤独飘零的意境,暗示诗人因为被排挤出朝廷而产生的激愤和抑郁之情。

渡荆门送别

唐 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

第30首【2023荆州改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.这首五言律诗以叙事开端,交代了地点和事由,诗人将乘舟离

开楚地去往蜀国,表达了诗人外出游历的喜悦之情。

B.颔联以雄健的笔力,化静为动,写出了景物的变化,看似无理,却正是行舟观景时的真实体验,也符合江水进入楚地后变得一马

平川的特征。

C.颈联描摹江上美景,富有画面感:朗月映照下的江水澄净明澈,黄昏的天边云霞堆垒,犹如海市蜃楼,变幻多姿,让人陶醉。

D.尾联由欣赏美景转入深沉的思乡之叹,诗人用多情的笔调,将

全诗用一根无形的线连在一起,余音袅袅。

A

点拨:应为“离开蜀国去往楚地”。

2.简要分析颈联是如何体现“诗中有画”的特点的。

颈联描绘了两幅图画:第一幅是水中映月图,第二幅是天边云霞图。这一联以月亮倒映水中如明镜来衬托江水的平静,以江上云霞多变形成的美丽景象来衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

钱塘湖春行

唐 白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

第31首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首联点题,交代游踪,从大处落笔,简单勾画出西湖早春的轮廓。

B.尾联中的“行不足”说明诗人余兴未尽,陶醉在这美好的湖光山色中。

C.全诗句句写景,并与“国破山河在,城春草木深”营造的意境相同。

D.这首诗描写了西湖早春时节的明媚风光,抒发了诗人无比喜悦的心情。

C

点拨:本诗句句写景,营造了春回大地,万物欣欣向荣,一派生机勃勃的意境。“国破山河在,城春草木深”营造了山河依旧但城郭残破,草木疯长的荒芜意境。

2.【创新题】微视频是时下流行的表现形式,小张同学想将这首诗中的颔联、颈联的意境用微视频的形式表现出来,请你帮他完成下面的脚本设计。

诗句 画面内容 表现状态 预期表现效果

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 早莺新燕 动态 (1) 早莺争树、飞衔泥的春景

早莺争树、飞燕衔

泥的春景

诗句 画面内容 表现状态 预期表现效果

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 乱花浅草 (2) 静 花草欣欣向荣的趋势

静态

3.这是一首描写西湖的名篇,诗歌在写法上有什么精妙之处?任选一处进行赏析。

示例:运用了拟人的修辞手法,一个“争”字突出了早莺的生机和活力,表达了诗人的喜爱之情。

庭中有奇树

《古诗十九首》

庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵?但感别经时。

第32首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗作开头写叶绿花盛,本是春日佳景,但一人独赏,反动思念之情。

B.第三、四句是说女主人公面对繁花盛景,要攀枝折花,欲寄远人。

C.第五、六句是写相隔路途遥远,折花寄相思的愿望无法实现,令人惋惜。

D.最后两句写女主人公心生感慨,此花虽美,却不能相赠,所以对花产生了厌恶之情。

D

2.请赏析“馨香盈怀袖”中“盈”字的表达效果。

①“盈”字用得很妙,不但表现了花香浓,而且也暗示女主人公手执花枝,站立了很久,为下一句蓄势。②表面写花香充盈,实写女主人公情感丰富。③“盈”字把女主人公深深的思念表现得淋漓尽致。貌浅而意深,是全诗“诗眼”所在。

3. “此物何足贵”一句问得突兀,诗人的用意何在?

本诗前六句极力渲染花之盛、花之香、花之美,“此物何足贵”句意逆转,其实先抑一笔,正是为了后扬“但感别经时”这一相思怀念的主题。在这一抑一扬中,增强了情感表达效果,突出了诗作主旨。

龟虽寿

东汉末 曹操

神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

第33首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这是一首抒发人生感慨的咏志诗。生命的意义不在于简单地“活着”,而在于奋发有为。

B.“神龟虽寿,犹有竟时;腾蛇乘雾,终为土灰”揭示了宇宙万物有生必有死的哲理,思想消极。

C.“盈缩之期,不但在天;养怡之福,可得永年”强调发挥人的主观作用,积极进取。

D.“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加的套语,与正文内容没有直接的关系。

B

2.请从修辞手法的角度赏析“老骥伏枥,志在千里”这两句诗。

诗句运用了比喻的修辞手法,诗人以“老骥”自喻,抒发了自己虽然年老,但仍想成就一番事业的雄心壮志,体现了诗人老当益壮、自强不息的人生态度。

赠从弟(其二)

东汉末 刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹凝寒?松柏有本性。

第34首

1.下列对本诗的理解和分析错误的一项是( B )

A.第一、二句用“亭亭”表现松的傲然姿态,用“瑟瑟”模拟风声,绘形绘声。

B.第三、四句用两个“一何”加以咏叹,以“松枝”之“劲”来衬托“风声”之“盛”。

C.此诗结尾的问答,让读者在吟咏之际,恍然可见那挺立着的苍劲的松柏。

D.本诗以对松的客观描写为主,全诗语言质朴,刚劲峭拔而又情深意长,耐人寻味。

B

点拨:应是以“风声”之“盛”来衬托“松枝”之“劲”。

2.这首诗在写法上有何特色?请简要赏析。

这首诗运用对比和衬托手法,写风的强劲,写冰霜的严酷,目的是在对比中衬托出松柏坚韧不屈、刚正不阿的本性。

3.本诗与苏轼的《卜算子·黄州定慧院寓居作》都运用了托物寓意的手法,请简要分析。

本诗借松柏挺立风中不倒、历经严寒不凋,表明了诗人志向之坚贞,对堂弟寄寓了无限期望;《卜算子·黄州定慧院寓居作》借孤鸿独宿荒冷沙洲,抒写了作者孤独的心境和高洁的志趣。

梁甫行

三国魏 曹植

八方各异气,千里殊风雨。

剧哉边海民,寄身于草野。

妻子象禽兽,行止依林阻。

柴门何萧条,狐兔翔我宇。

第35首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.诗的开篇写自然现象,其实意在提醒最高统治者普降恩泽,施惠于民。

B.第三、四句写边地人民生活在荒野之中,多么荒凉,多么凄惨。

C.第五、六句是对妻子、儿女整体形象的描写,体现出边地人民生活的困苦。

D.诗歌以白描的手法描写江南农村残破荒凉的景象,表现了诗人对下层人民的同情。

D

点拨:本诗描写的是边地人民的家园残破荒凉的景象。

2.“柴门何萧条,狐兔翔我宇”这两句诗是什么意思?有什么作用?

①意思:简陋的柴门如此冷清,狐狸、兔子在房屋周围自在地行走。②作用:这些环境描写衬托出边地人民生活环境的艰苦,是作者的感慨,更深化了主题。

饮酒(其五)

东晋 陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

第36首【2023枣庄改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.“结庐在人境,而无车马喧”两句写诗人虽身居喧嚣扰攘的尘世,却不受世俗烦扰的心境。

B.“问君何能尔?心远地自偏”两句运用设问的修辞手法,反映了诗人超凡脱俗的精神世界。

C.“采菊东篱下,悠然见南山”两句可谓精妙,浑然天成,达到了物我合一的化境。

D.“此中有真意,欲辨已忘言”两句写诗人欲说还休的无奈,表达了他归隐后的忧伤。

D

点拨:这两句诗含蓄地表现了诗人陶醉自然、物我两忘的境界,而这其中的妙趣,只可意会,难以言传,故曰“欲辨已

忘言”。

2.请用生动形象的语言描述诗句“山气日夕佳,飞鸟相与还”所展现的画面。

示例:傍晚,山峦笼罩在渐渐升腾的云气之中,显得非常美丽,外出觅食的鸟儿呼朋引伴,成群结队地飞回巢穴。

3.请联系首句中的“人境”,说说“心远地自偏”所蕴含的哲理。

这句诗道出了心境与环境之间的关系。隐居是为了追求一种精神上的自由境界,而不在于居所是否远离人群。只要心存高远,心境淡然,超尘脱俗,身处“人境”也如同居住在深山幽谷一般。

春望

唐 杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

第37首【2023常德改编】

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首联的“草木深”中的“深”字以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天里的美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

C.“家书抵万金”写出战乱年代家书的珍贵,表达了诗人对妻子儿女的强烈思念。

D.这首诗作于唐朝安史之乱时期,表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

D

点拨:这首诗通过描写战乱后长安城破败荒凉的景象,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。

2.诗题中的“望”字包含了哪两层意思?

一方面指诗人看到了“国破山河在”的凄凉景象,另一方面指诗人对国家安定、亲人团聚的期望。

3.请展开想象,描述诗句“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示其含义。

示例:画面:面对沦陷的山河,一位老人因焦虑忧愁而不停地挠头叹息。他的青丝早已变成白发,且掉落许多,如今已经稀疏得简直要无法束发插簪了。含义:诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表达了诗人忧国思家的情感。

雁门太守行

唐 李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

第38首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“雁门太守行”是乐府曲名,“行”是古诗的一种体裁,本诗借用它作诗题来写当时的战事。

B.颈联中的“鼓寒”指的是战鼓的声音低沉重浊,“不起”指的是战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振,无力应战。

C.尾联“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”运用典故,写出了守城将士们誓死报效君王的决心。

D.这首诗构思大胆,诗人以浓艳斑驳的色彩、奇异的画面描写战争,颇有震撼力。

B

点拨:这两句是说,驰援部队的将士们红旗半卷,长途奔袭,轻兵夜行,在易水岸边迎敌,战斗残酷激烈;尽管秋霜浓重,夜气寒冷,战鼓声音低沉,但将士们士气高昂,表现出了一往无前的英雄气概。

2.诗句“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”历来为人传诵。请从修辞手法的角度简要赏析。

这两句运用比喻、夸张等修辞手法,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势,赞美了守军将士的高昂士气。

3.诗的颔联是从哪些角度来描写战地气氛的?

分别从听觉、视觉角度写出了悲壮惨烈的战地气氛。

赤壁

唐 杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

第39首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这是一首咏史诗。诗中的“前朝”指赤壁之战的时代;“铜雀”即铜雀台,是曹操的休闲行乐之处。

B.诗歌由“折戟”这一物件引发思古之幽情,用“二乔”的命运来折射东吴的命运,这是“大中取小,小中见大”的写法。

C.第三、四句假设东风不助周瑜,“二乔”定会被曹操锁进铜雀台,表达了诗人的历史兴亡之感。

D.整首诗尺幅之中有历史的大气象,形象中又寓哲理,同时还蕴含着诗人忧国忧民、渴望归隐的情怀。

D

点拨:本诗作者借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折地表达了自己怀才不遇的无奈。

2.【创新题】【2023河南】下面诗句与“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”暗含的感慨最接近的一项是( C )

A.日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(崔颢《黄鹤楼》)

B.我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

C.怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

D.不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)

C

点拨:“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”两句暗含着岁月流逝,物是人非之感。A项“乡关”与“愁”直接点明了作者的思乡之愁;B项诗人通过想象,赋予明月生命,使之人格化,借明月传达对友人的思念与牵挂;C项用王质烂柯的典故,写出诗人贬谪时间的长久,表现了世态的变迁,包含了岁月流逝、物是人非之感;D项诗人在描写景物中,表现了诗人高瞻远瞩的雄心,含有深刻的理趣。故选C。

3.【2023河南】“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”是诗人的假设,这样假设有何用意?

作者用这样的假设感慨周郎的取胜得益于机遇,曲折表达自己空有抱负而生不逢时、无从施展才华的无奈。

第40首【2023十堰改编】

渔家傲

宋 李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.“天接云涛连晓雾”写出了天上翻腾的云像涌起的波涛,与清晨弥漫的雾相连相接的美景。

B.“星河欲转千帆舞”写银河流转,许许多多船帆在狂风中摇摆起舞。

C.“学诗谩有惊人句”写词人自幼学诗,但一直写不出佳句,没有达到“语不惊人死不休”的境界。

D.“九万里风鹏正举”化用《庄子·逍遥游》中的名句,表明词人希望能像大鹏一样乘风高飞,尽情地施展才能。

C

点拨:“一直写不出佳句”表述错,“谩有”是“空有”的意思;“没有达到‘语不惊人死不休’的境界”理解有误。

2.“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”中“嗟”“谩”二字值得品味,请根据这两个字的意蕴,说说这两句词表达了词人怎样的思想感情。

“嗟”字是“叹息,慨叹”的意思,生动地写出了词人彷徨忧虑的状态,表达了词人对日暮途远的叹息。“谩”字是“空、徒然”的意思,流露出词人心中的哀怨惆怅:一是空有抱负,因是女子而无法有所作为的愤懑;二是自己身逢乱世,却又对现实无能为力的苦闷。

3. 这首词在写作上有什么特点?取得了怎样的效果?请简要分析。

这首词在写作上突出的特点是想象丰富,意境壮阔,充满浪漫主义色彩,同时带有气魄雄壮的豪放词风。

第41首

浣溪沙

北宋 晏殊

一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回? 无可奈何花落去,似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.“夕阳西下几时回”一句,表面上是在发问,实际上是在抒发感慨。

B.上片写词人看着眼前的美景,勾起了对昔日情景的回顾,并感叹时光的易逝。

C.末句中的“徘徊”一词反映了词人的心绪不宁,“独”字更道出了词人的孤寂与伤感。

D.词人巧妙运用典故,善于用白描的手法写景抒情,语言平实直白、自然流畅。

D

点拨:此词没有运用典故,且语言含蓄,耐人寻味。特别是下片使用了融情于景的笔法。

2.“夕阳西下几时回”一句寓情于景,抒发了词人怎样的感情?

抒发了词人对时光流逝、物是人非的感慨与惆怅。

3.“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”二句历来为人称道,请任选一个角度赏析。

示例:前句伤春,后句又传达出看到旧识重来的欣喜,这两句融合全篇,将自然现象与人的感受巧妙结合,更加委婉含蓄地抒写了词人的伤别怀旧之情。

第42首

采桑子

北宋 欧阳修

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤。芳草长堤,隐隐笙歌处处随。 无风水面琉璃滑,不觉船移。微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句写“短棹”划船,委婉地写出轻舟的缓慢,暗示词人游览西湖时的从容自得。

B.词人连用叠词“隐隐”“处处”描写“笙歌”,从听觉的角度表现出游人欢快的心情。

C.“无风水面琉璃滑”将无风的湖面比作光滑的琉璃,写出了西湖水面的平静澄碧。

D.全词采用定点观察的方法,描绘了湖水绵延、芳草满堤等清丽明快的秋日美景。

D

点拨:D项表述有误。一是“定点观察”表述错误。“绿水逶迤”“芳草长堤”两句写由湖心经水面到堤岸,再整体向远处推进的动态画面。而“隐隐笙歌处处随”也凸显出轻舟的流动感。二是“秋日美景”表述错误,应是春日美景。

2.首句“轻舟短棹西湖好”传达出词人怎样的心情?请简要分析。

“轻舟短棹”委婉地写出词人泛舟西湖时的悠闲与惬意,“西湖好”传达出词人对颍州西湖美景的赞美之情。

第43首【2023泉州质检改编】

相见欢

宋 朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.上片写景,写夕阳、大地、长江,视野宽广。

B.下片抒情,提质疑、发感叹,格调高亢激越。

C.一个“乱”字,概括了中原沦丧的残酷现实。

D.末句写词人在西风的陪伴下经过繁华的扬州。

D

2.同是“上西楼”,朱敦儒与李煜抒发的情感有何异同?请结合链接材料简要分析。

链接材料:无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

(李煜《相见欢·无言独上西楼》)

同:国破家亡的痛惜。异:李煜抒发了愁苦、寂寞之情;朱敦儒表达了渴望早日收复失地的愿望,以及对朝廷苟且偷安、不图恢复的愤慨。

3.“试倩悲风吹泪过扬州”中的“泪”蕴含了词人怎样的情感?请简要分析。

中原沦陷,达官贵族们纷纷逃散,收复国土无望,“泪”字蕴含了词人的亡国之痛,对收复中原的渴望之情,对朝廷无心抗战的愤慨等强烈的爱国之情。

第44首

如梦令

宋 李清照

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

1.下列对这首词的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.这首词表现了词人热爱生活、热爱自然的欢畅心情和清雅逸趣。

B.这首词篇幅短小,但辞藻华丽,意境宏大。

C.“惊起一滩鸥鹭”让我们联想到鸥鹭受惊纷飞,主人公惊愕,却又倍感欢畅的情景。

D.这首词仅有三十几个字,却生动地讲述了一段美好的回忆,洋溢着生活的气息和欢快的旋律。

B

2.【创新题】词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

示例一:我倾向于把“争渡”理解为“奋力把船划出去”。词人“误入藕花深处”,急于找到出路而奋力划船,杂乱的划船声,自然“惊起一滩鸥鹭”。这种解释侧重于人物动作,使上下文衔接紧密,也符合全词轻松欢快的基调。

示例二:我倾向于把“争渡”理解为“怎渡”。词人“误入藕花深处”,急于找出路,“怎渡,怎渡”,慌张杂乱的划船动作,“惊起一滩鸥鹭”。这种解释侧重于人物心理,使上下文衔接紧密,也增强了“故事”的曲折性。

同课章节目录