2024年中考一轮复习七年级下册古诗词曲阅读 习题课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024年中考一轮复习七年级下册古诗词曲阅读 习题课件(共57张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 158.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

七年级下册

第13首

木兰诗

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.《木兰诗》是我国南北朝时期北方的一首乐府民歌,充满了传奇色彩。

B.此诗详略安排极具匠心,虽然写的是战争题材,但着墨较多的却是生活场景和儿女情态,富有生活气息。

C.“将军百战死,壮士十年归”实写将军拼死作战,壮士十年后归来的情景。

D.最后用比喻作结,对木兰女扮男装、替父从军未被发现的奥秘进行巧妙解答,妙趣横生而又令人回味。

C

点拨:这两句为虚写,写木兰代父从军多年的征战生活。

2.有评论说“不闻爷娘唤女声”一句点出了木兰当时的处境和身份。请简要分析。

“不闻”点出木兰替父从军、奔赴战场的处境,“唤女声”点出木兰的女子身份。

3.【立德树人·家国情怀】请你为木兰写一则颁奖词,突出木兰爱国护家的精神品质。

示例:人们都说你是巾帼英雄,但你也是父母的小女儿;天下都传你有男儿气概,但你也喜靓丽的红装。为家,你义无反顾;为国,你勇敢无畏。你是家的顶梁柱,你是国的护卫者。你的名字将成为“家国情怀”最响亮的注释。

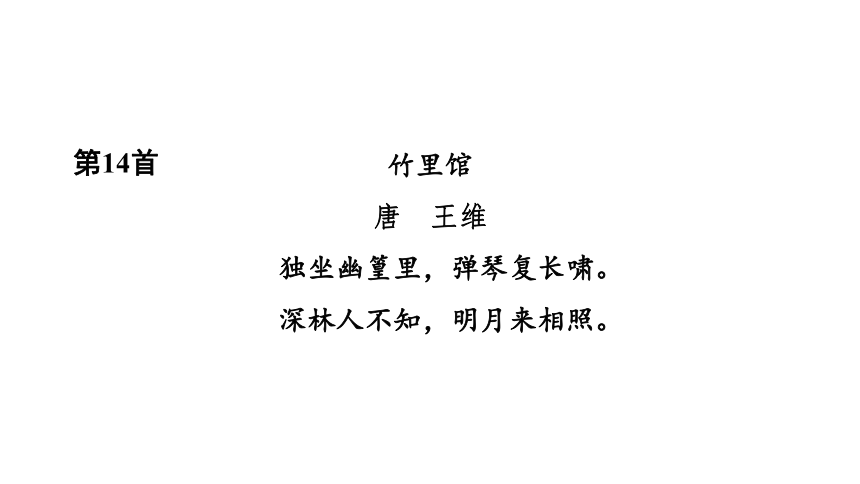

竹里馆

唐 王维

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

第14首

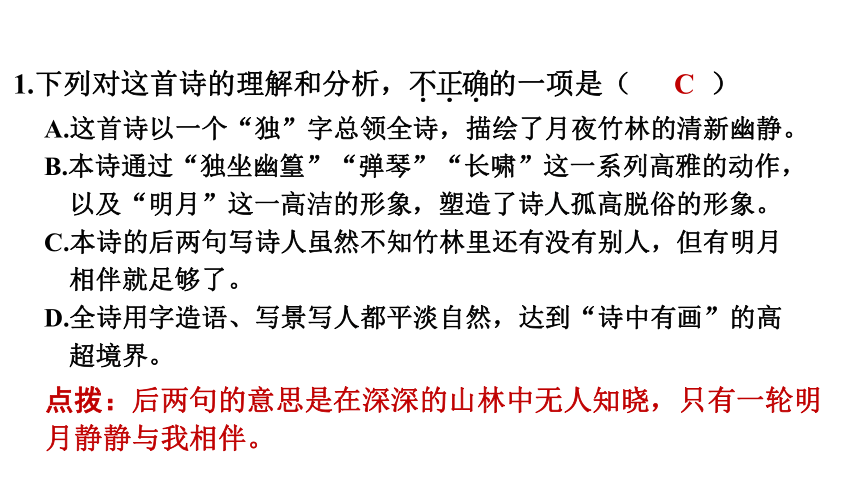

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗以一个“独”字总领全诗,描绘了月夜竹林的清新幽静。

B.本诗通过“独坐幽篁”“弹琴”“长啸”这一系列高雅的动作,以及“明月”这一高洁的形象,塑造了诗人孤高脱俗的形象。

C.本诗的后两句写诗人虽然不知竹林里还有没有别人,但有明月

相伴就足够了。

D.全诗用字造语、写景写人都平淡自然,达到“诗中有画”的高

超境界。

C

点拨:后两句的意思是在深深的山林中无人知晓,只有一轮明月静静与我相伴。

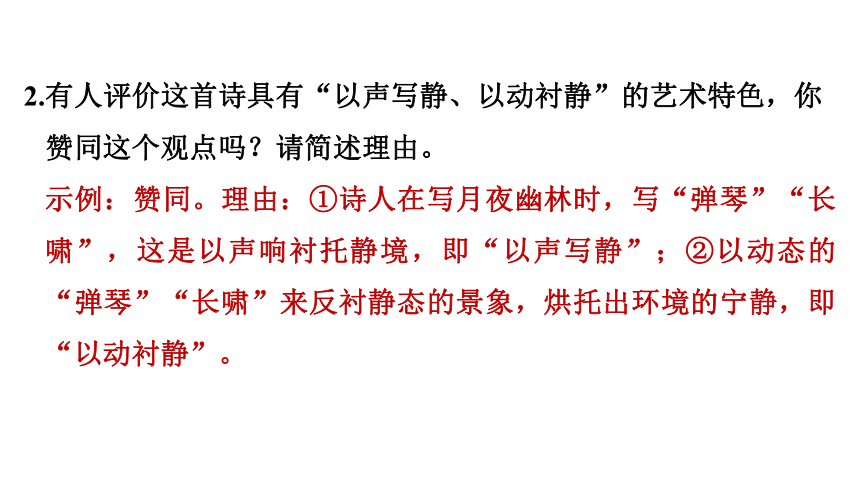

2.有人评价这首诗具有“以声写静、以动衬静”的艺术特色,你赞同这个观点吗?请简述理由。

示例:赞同。理由:①诗人在写月夜幽林时,写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”;②以动态的“弹琴”“长啸”来反衬静态的景象,烘托出环境的宁静,即“以动衬静”。

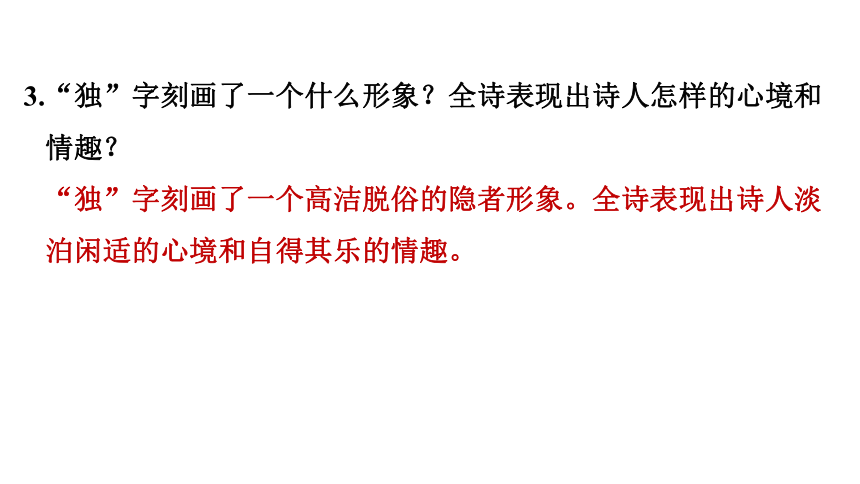

3.“独”字刻画了一个什么形象?全诗表现出诗人怎样的心境和情趣?

“独”字刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。全诗表现出诗人淡泊闲适的心境和自得其乐的情趣。

春夜洛城闻笛

唐 李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

第15首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.全诗紧扣一个“闻”字,抒写了诗人客居洛阳时闻笛的感受,感情真挚,韵味无穷。

B.“散”字写出了笛声乘着春风散落全城,勾起了旅人的情思。

C.“满”字极写夜之宁静,笛声之悠扬,从正面描写了诗人闻笛后的孤寂心情。

D.“故园”是全诗的关键,为全诗的点睛之笔,也是“闻笛”的题意所在。

C

点拨:应是从侧面衬托诗人闻笛后的孤寂心情。

2.首句中的“暗”字有何妙处?请简要分析。

“暗”字恰当地点出了闻笛的背景;“暗”有隐秘、不显露的意思,照应了“谁家”,让人产生无限遐想,写出了吹笛人的不经意之举却打动了听众,触动了羁旅者的离愁别绪。

3.“此夜曲中闻折柳”中的“折柳”有什么含义?

“折柳”指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情,“折柳”唤醒了诗人蕴藏在心底的思乡情。

逢入京使

唐 岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

第16首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.诗的第一句写的是眼前的实景,“路漫漫”点出路途遥远,回家不易。

B.诗的第二句运用了拟人的修辞手法,为下文写请人捎口信回家报平安做铺垫。

C.诗的后两句写诗人遇到返京的使者,欲捎书信回家报平安又苦于没有纸笔的情形。

D.这首诗语言平实自然而又含蓄凝练,充满了浓郁的边塞生活气息。

B

点拨:运用了夸张的修辞手法。

2.“龙钟”“泪不干”的浓重色彩与“凭君传语报平安”的轻描淡写是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。相逢时彼此行色匆匆,没有纸笔,诗人便赶紧托使者捎回平安的口信,真切地表达了思家的深情。“龙钟”“泪不干”写出了诗人对故乡亲人的无限眷恋。“传语”寄托了诗人浓郁的思家之情,“平安”是家人最挂怀的讯息。朴素的描写流露出诗人的思乡怀亲之情。

3.【语言运用】若是有纸笔,诗人会写什么呢?

示例:父亲母亲,可安好?孩儿远赴边疆,一路平安,勿念。吾妻,你好吗?在家教育好孩子,孝顺父母,放心吧,我会平安归来的!孩子,在家要听母亲的话,认真读书,孝顺长辈,将来做一个有用的人,为父回来时把军功章送给你!我的家人,爱你们!

晚春

唐 韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

第17首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗的第一、二句写花草树木探得春将归去,便争芳斗艳,尽情舒展生命的本色。

B.本诗写草木留春而呈现出万紫千红的动人情景,给人耳目一新的感觉。

C.诗人用草树、杨花、榆荚等意象来表现早春时节的景象,富有诗情画意。

D.这首诗以拟人化的手法,轻灵的语言,从花草树木的角度写对春天的留恋。

C

2.诗的第三、四句是历代传诵的名句,请简要赏析。

运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地写出了朴实无华的“杨花榆荚”也不甘示弱,施展出浑身解数,纷纷飘落,似雪花随风飞舞。诗人于景中融入了珍惜光阴、不失时机的人生态度。

3.【思维能力】有人认为本诗的主旨是劝人珍惜光阴。你同意这种看法吗?为什么?

示例一:同意。因为作者是以“百般红紫斗芳菲”衬托“杨花榆荚”的白首无成,警示我们要珍惜光阴,不失时机。

示例二:不同意。本诗是在歌颂杨花榆荚尽管无才思也还是尽力为晚春增色。

登幽州台歌

唐 陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

第18首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“幽州台”即蓟北楼,是战国时燕昭王为招贤纳士所建,诗人在接连受挫之时,登上此楼写了本诗。

B.“前不见古人,后不见来者。”这里的“古人”指古代那些能够礼贤下士的文人。

C.第三、四句写诗人登楼眺望,只见天地邈远,不禁感到孤单寂寞,悲从中来。

D.全诗句子长短参错,音节抑扬变化,具有韵律美。

B

点拨:这里的“古人”指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。

2.本诗是一首吊古伤今之作。请赏析诗中的“独”字。

独,独自,此处体现诗人的孤独。天地悠悠,诗人却怀才不遇,报国无门,“独”体现了诗人理想破灭、孤寂郁闷的心情。

(1)欲穷千里目,更上一层楼。(王之涣《登鹳雀楼》)

示例一:我选(1)。陈子昂由个人遭遇想到宇宙无穷而生命短暂,抒发了壮志难酬、生不逢时的慨叹。王之涣的诗句写的是只有站得高才能看得远,表达了诗人积极进取的精神和非凡的胸襟。

3【创新题】文学评论家刘勰曾说:“登高之旨,盖睹物兴情。”请从下面诗句中任选其一,说说本诗和所选诗句分别表达了诗人登高望远时怎样的思想情感。

(2)不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

示例二:我选(2)。陈子昂登台眺望,悲从中来,叹人生短暂,感报国之志不得施展,表现了失意时寂寞苦闷的情怀。王安石的诗句写出了诗人站在高处,不惧浮云遮挡的大无畏精神,表现了诗人的政治理想和远大抱负。

望岳

唐 杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

第19首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗题为《望岳》,诗中无一个“望”字,但每句都围绕“望”展开。

B.第一、二句写远望泰山,大笔勾勒泰山横亘绵延之势,亦显惊叹仰慕之情。

C.第三、四句写登上泰山所看到的神奇秀丽的景色,突出了泰山巍峨高大的形象。

D.第五、六句写细赏泰山,工笔描摹山中云气升腾,林中群鸟还巢的美景。

C

2.【2023黄冈改编】“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“割”字用得巧妙,请简要分析。

泰山的南北两面,一面明亮一面昏暗,这“昏”和“晓”两个天地是泰山“割”开的,“割”字突出了泰山高大巍峨、遮天蔽日的形象。

3.诗的结尾两句被后人反复引用还衍生出了新的意义,请写出这两句诗后来衍生出的意义。

示例:不怕困难,敢于攀登绝顶,要有俯视一切的雄心和气概。

登飞来峰

北宋 王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

第20首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.第一句写出了塔的高度,“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句巧妙地实写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。

C.第三句中“不畏”一词表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人将写景和抒情紧密地结合起来。

点拨:在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象是虚写。

B

2.简要分析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”在全诗中的作用。

听说在飞来峰的高塔上,晨鸡报晓时分就可以看到旭日东升,从侧面衬托出塔之高,也为下文的议论、抒情做铺垫。

3.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

示例一:掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被眼前的假象迷惑。

示例二:只有站得高,才能看得远,才能不被眼前的困难吓倒。

游山西村

南宋 陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

第21首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这首诗生动地描绘了优美的农村风光,充满浓郁的生活气息。

B.全诗写景、叙事、抒情有机结合,结构严谨,主线突出,全

诗八句无一“游”字,却处处切中“游”字。

C.颈联中作者用“衣冠简朴古风存”来赞美这个古老的乡土风俗,赞美这里的人们,显示出诗人对吾土吾民之爱。

D.“拄杖无时夜叩门”说明诗人已经年迈,不愿乘月叩门叨扰

别人。

D

2.请结合诗句“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,谈谈你对“莫笑”和“足”的理解。

“莫笑”二字以劝说别人不要嫌弃的口吻,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。“足”在这里是备足的意思,体现出农家款待客人时倾其所有的盛情。

3.古诗文中某些名句往往被后人反复引用,并衍生出新的意义。请说说“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”在诗中的意思,以及后来衍生出的意义。

诗中的意思:山峦重叠,水路往复回环,正疑心前面没有路了,(忽然眼前一片)绿柳成荫,繁花似锦,又出现了一个村落。

衍生出的意义:在困境中坚持下去,也许会出现转变,道出了世间事物消长变化的哲理。

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

第22首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“浩荡离愁”是指离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮

不平。

B.诗的前两句叙事议论,作者在辞官离京时的感慨中表现了豪

放洒脱的气概。

C.“吟鞭”是指诗人的马鞭,“即天涯”谓一出国门,即同

天涯。

D.这首诗寓情于物,构思巧妙,将政治抱负与景物融为一体。

B

点拨:诗的前两句叙事抒情。

2.试分析首句中“白日斜”的作用。

运用环境描写(或点明时间),写出了夕阳西下、黄昏将至的景象,渲染了日暮途穷的氛围,烘托诗人心中的无限离愁。

本诗中,落花并非没有感情,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的前途和命运,不忘报国之志。孟诗中写落花,表达了诗人对春天落花的惋惜之情和对春光流逝的淡淡哀愁。

3.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”与本诗中的“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借落花表达了怎样的情感。

泊秦淮

唐 杜牧

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

第23首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首句两个“笼”字把四种景物融为一体,描绘了一幅迷蒙冷寂的画面。

B.首句中的“寒”字,让人想到深秋或冬季,在心头掠过一丝寒意。

C.第三句承上启下,构思精巧,其中“商女”是指富商之女。

D.“犹唱”二字,巧妙而自然地把历史、现实和想象中的未来串联起来。

C

2.谈谈你对“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”这两句诗的理解。

这两句诗表面上是在责怪“商女”,当国家风雨飘摇的时候还在歌舞,完全没有爱国情怀,其实是借此来讽刺当时的社会,国家危难之际,朝廷重臣却只顾寻欢作乐,表达了诗人的愤慨之情。

贾生

唐 李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

第24首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.诗人用欲扬先抑的手法讽刺了统治者的昏庸和对国事的漠视。

B.诗的前两句用“求”“访”,以及对贾生的赞美,表明汉文帝对贾生的推崇器重。

C.“夜半虚前席”,把文帝当时那种虚心垂询、凝神倾听以至于“不自知膝之前于席”的情状描绘得惟妙惟肖,使历史陈迹变成了充满生活气息、鲜明可触的画面。

D.这是一首托古讽今的诗,全诗讽刺辛辣,议论精辟。

A

2.这首诗的写法是什么?表达了诗人怎样的情感?

借古讽今。作者借汉文帝向贾谊询问神鬼之事的历史典故,揭示了晚唐皇帝求仙访道、不顾国计民生的社会现实,也寄寓了诗人怀才不遇的感慨。

过松源晨炊漆公店(其五)

南宋 杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,一山放出一山拦。

第25首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句以否定的形式提出论题,指出下山并不容易。“莫言”二字,像是自诫,又像是提醒别人,耐人寻味。

B.本诗中,诗人因为心情闲适,感受更为空灵、独特。

C.本诗语言明白如话,灵动活泼,读来让人感到幽默诙谐,意趣横生。

D.全诗虚实结合,主要告诉我们:走出一座山峰后还会有更多的山峰在前面阻挡,所以一切努力都是徒劳的。

D

2.“放”和“拦”写出了山的什么特点?这样写有什么表达效果?

“放”“拦”这两个动词,生动地写出了山山相连的特点,富有情趣。

约客

南宋 赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

第26首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首句中的“家家雨”写出了江南雨季的天气特征。

B.次句化静为动,描写蛙声此起彼伏,令人生厌,表现了江南秋夜的聒噪。

C.第三、四句写诗人约客久候不到,在棋盘上轻敲,将灯花都震落了。

D.这首诗融情于景,表达了诗人等客赴约时内心复杂的感情,清新隽永、耐人寻味。

B

2.请从听觉角度赏析本诗中描写景物的句子。

“雨”是“黄梅时节”的雨,声音细密低回,是低音部;“蛙”是“青草池塘”的蛙,声音密集响亮,是高音部。“家家”“处处”写出了声音分布的空间之广,表现了夏夜雨中蛙鸣热闹,以声衬静,也表现了诗人等客赴约时的烦闷与内心的孤寂。

3.【审美创造】“闲敲棋子落灯花”中“闲”字能否改为“忙”字?为什么?

不能。因为“闲”字恰如其分地表现了诗人焦急等待客人到来,而客人却迟迟不到时诗人无聊和无奈的心情;“忙”字与诗的意境和诗人的心情不协调。

01 古诗文梳理

古诗词曲阅读

七年级下册

第13首

木兰诗

唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。女亦无所思,女亦无所忆。昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜帖花黄。出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.《木兰诗》是我国南北朝时期北方的一首乐府民歌,充满了传奇色彩。

B.此诗详略安排极具匠心,虽然写的是战争题材,但着墨较多的却是生活场景和儿女情态,富有生活气息。

C.“将军百战死,壮士十年归”实写将军拼死作战,壮士十年后归来的情景。

D.最后用比喻作结,对木兰女扮男装、替父从军未被发现的奥秘进行巧妙解答,妙趣横生而又令人回味。

C

点拨:这两句为虚写,写木兰代父从军多年的征战生活。

2.有评论说“不闻爷娘唤女声”一句点出了木兰当时的处境和身份。请简要分析。

“不闻”点出木兰替父从军、奔赴战场的处境,“唤女声”点出木兰的女子身份。

3.【立德树人·家国情怀】请你为木兰写一则颁奖词,突出木兰爱国护家的精神品质。

示例:人们都说你是巾帼英雄,但你也是父母的小女儿;天下都传你有男儿气概,但你也喜靓丽的红装。为家,你义无反顾;为国,你勇敢无畏。你是家的顶梁柱,你是国的护卫者。你的名字将成为“家国情怀”最响亮的注释。

竹里馆

唐 王维

独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

第14首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.这首诗以一个“独”字总领全诗,描绘了月夜竹林的清新幽静。

B.本诗通过“独坐幽篁”“弹琴”“长啸”这一系列高雅的动作,以及“明月”这一高洁的形象,塑造了诗人孤高脱俗的形象。

C.本诗的后两句写诗人虽然不知竹林里还有没有别人,但有明月

相伴就足够了。

D.全诗用字造语、写景写人都平淡自然,达到“诗中有画”的高

超境界。

C

点拨:后两句的意思是在深深的山林中无人知晓,只有一轮明月静静与我相伴。

2.有人评价这首诗具有“以声写静、以动衬静”的艺术特色,你赞同这个观点吗?请简述理由。

示例:赞同。理由:①诗人在写月夜幽林时,写“弹琴”“长啸”,这是以声响衬托静境,即“以声写静”;②以动态的“弹琴”“长啸”来反衬静态的景象,烘托出环境的宁静,即“以动衬静”。

3.“独”字刻画了一个什么形象?全诗表现出诗人怎样的心境和情趣?

“独”字刻画了一个高洁脱俗的隐者形象。全诗表现出诗人淡泊闲适的心境和自得其乐的情趣。

春夜洛城闻笛

唐 李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

第15首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.全诗紧扣一个“闻”字,抒写了诗人客居洛阳时闻笛的感受,感情真挚,韵味无穷。

B.“散”字写出了笛声乘着春风散落全城,勾起了旅人的情思。

C.“满”字极写夜之宁静,笛声之悠扬,从正面描写了诗人闻笛后的孤寂心情。

D.“故园”是全诗的关键,为全诗的点睛之笔,也是“闻笛”的题意所在。

C

点拨:应是从侧面衬托诗人闻笛后的孤寂心情。

2.首句中的“暗”字有何妙处?请简要分析。

“暗”字恰当地点出了闻笛的背景;“暗”有隐秘、不显露的意思,照应了“谁家”,让人产生无限遐想,写出了吹笛人的不经意之举却打动了听众,触动了羁旅者的离愁别绪。

3.“此夜曲中闻折柳”中的“折柳”有什么含义?

“折柳”指《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多叙离别之情,“折柳”唤醒了诗人蕴藏在心底的思乡情。

逢入京使

唐 岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

第16首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.诗的第一句写的是眼前的实景,“路漫漫”点出路途遥远,回家不易。

B.诗的第二句运用了拟人的修辞手法,为下文写请人捎口信回家报平安做铺垫。

C.诗的后两句写诗人遇到返京的使者,欲捎书信回家报平安又苦于没有纸笔的情形。

D.这首诗语言平实自然而又含蓄凝练,充满了浓郁的边塞生活气息。

B

点拨:运用了夸张的修辞手法。

2.“龙钟”“泪不干”的浓重色彩与“凭君传语报平安”的轻描淡写是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。相逢时彼此行色匆匆,没有纸笔,诗人便赶紧托使者捎回平安的口信,真切地表达了思家的深情。“龙钟”“泪不干”写出了诗人对故乡亲人的无限眷恋。“传语”寄托了诗人浓郁的思家之情,“平安”是家人最挂怀的讯息。朴素的描写流露出诗人的思乡怀亲之情。

3.【语言运用】若是有纸笔,诗人会写什么呢?

示例:父亲母亲,可安好?孩儿远赴边疆,一路平安,勿念。吾妻,你好吗?在家教育好孩子,孝顺父母,放心吧,我会平安归来的!孩子,在家要听母亲的话,认真读书,孝顺长辈,将来做一个有用的人,为父回来时把军功章送给你!我的家人,爱你们!

晚春

唐 韩愈

草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

第17首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗的第一、二句写花草树木探得春将归去,便争芳斗艳,尽情舒展生命的本色。

B.本诗写草木留春而呈现出万紫千红的动人情景,给人耳目一新的感觉。

C.诗人用草树、杨花、榆荚等意象来表现早春时节的景象,富有诗情画意。

D.这首诗以拟人化的手法,轻灵的语言,从花草树木的角度写对春天的留恋。

C

2.诗的第三、四句是历代传诵的名句,请简要赏析。

运用拟人、比喻的修辞手法,生动形象地写出了朴实无华的“杨花榆荚”也不甘示弱,施展出浑身解数,纷纷飘落,似雪花随风飞舞。诗人于景中融入了珍惜光阴、不失时机的人生态度。

3.【思维能力】有人认为本诗的主旨是劝人珍惜光阴。你同意这种看法吗?为什么?

示例一:同意。因为作者是以“百般红紫斗芳菲”衬托“杨花榆荚”的白首无成,警示我们要珍惜光阴,不失时机。

示例二:不同意。本诗是在歌颂杨花榆荚尽管无才思也还是尽力为晚春增色。

登幽州台歌

唐 陈子昂

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下!

第18首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“幽州台”即蓟北楼,是战国时燕昭王为招贤纳士所建,诗人在接连受挫之时,登上此楼写了本诗。

B.“前不见古人,后不见来者。”这里的“古人”指古代那些能够礼贤下士的文人。

C.第三、四句写诗人登楼眺望,只见天地邈远,不禁感到孤单寂寞,悲从中来。

D.全诗句子长短参错,音节抑扬变化,具有韵律美。

B

点拨:这里的“古人”指古代那些能够礼贤下士的贤明君主。

2.本诗是一首吊古伤今之作。请赏析诗中的“独”字。

独,独自,此处体现诗人的孤独。天地悠悠,诗人却怀才不遇,报国无门,“独”体现了诗人理想破灭、孤寂郁闷的心情。

(1)欲穷千里目,更上一层楼。(王之涣《登鹳雀楼》)

示例一:我选(1)。陈子昂由个人遭遇想到宇宙无穷而生命短暂,抒发了壮志难酬、生不逢时的慨叹。王之涣的诗句写的是只有站得高才能看得远,表达了诗人积极进取的精神和非凡的胸襟。

3【创新题】文学评论家刘勰曾说:“登高之旨,盖睹物兴情。”请从下面诗句中任选其一,说说本诗和所选诗句分别表达了诗人登高望远时怎样的思想情感。

(2)不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。(王安石《登飞来峰》)

示例二:我选(2)。陈子昂登台眺望,悲从中来,叹人生短暂,感报国之志不得施展,表现了失意时寂寞苦闷的情怀。王安石的诗句写出了诗人站在高处,不惧浮云遮挡的大无畏精神,表现了诗人的政治理想和远大抱负。

望岳

唐 杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

第19首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.诗题为《望岳》,诗中无一个“望”字,但每句都围绕“望”展开。

B.第一、二句写远望泰山,大笔勾勒泰山横亘绵延之势,亦显惊叹仰慕之情。

C.第三、四句写登上泰山所看到的神奇秀丽的景色,突出了泰山巍峨高大的形象。

D.第五、六句写细赏泰山,工笔描摹山中云气升腾,林中群鸟还巢的美景。

C

2.【2023黄冈改编】“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“割”字用得巧妙,请简要分析。

泰山的南北两面,一面明亮一面昏暗,这“昏”和“晓”两个天地是泰山“割”开的,“割”字突出了泰山高大巍峨、遮天蔽日的形象。

3.诗的结尾两句被后人反复引用还衍生出了新的意义,请写出这两句诗后来衍生出的意义。

示例:不怕困难,敢于攀登绝顶,要有俯视一切的雄心和气概。

登飞来峰

北宋 王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

第20首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.第一句写出了塔的高度,“千寻塔”极言塔的高峻。

B.第二句巧妙地实写在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象。

C.第三句中“不畏”一词表现了诗人不畏奸邪的勇气和决心。

D.这首诗是登高抒怀之作,诗人将写景和抒情紧密地结合起来。

点拨:在高塔上看到的旭日东升的辉煌景象是虚写。

B

2.简要分析“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升”在全诗中的作用。

听说在飞来峰的高塔上,晨鸡报晓时分就可以看到旭日东升,从侧面衬托出塔之高,也为下文的议论、抒情做铺垫。

3.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句蕴含着深刻的哲理,请简要说明。

示例一:掌握了正确的观点和方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,不会被眼前的假象迷惑。

示例二:只有站得高,才能看得远,才能不被眼前的困难吓倒。

游山西村

南宋 陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

第21首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.这首诗生动地描绘了优美的农村风光,充满浓郁的生活气息。

B.全诗写景、叙事、抒情有机结合,结构严谨,主线突出,全

诗八句无一“游”字,却处处切中“游”字。

C.颈联中作者用“衣冠简朴古风存”来赞美这个古老的乡土风俗,赞美这里的人们,显示出诗人对吾土吾民之爱。

D.“拄杖无时夜叩门”说明诗人已经年迈,不愿乘月叩门叨扰

别人。

D

2.请结合诗句“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”,谈谈你对“莫笑”和“足”的理解。

“莫笑”二字以劝说别人不要嫌弃的口吻,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。“足”在这里是备足的意思,体现出农家款待客人时倾其所有的盛情。

3.古诗文中某些名句往往被后人反复引用,并衍生出新的意义。请说说“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”在诗中的意思,以及后来衍生出的意义。

诗中的意思:山峦重叠,水路往复回环,正疑心前面没有路了,(忽然眼前一片)绿柳成荫,繁花似锦,又出现了一个村落。

衍生出的意义:在困境中坚持下去,也许会出现转变,道出了世间事物消长变化的哲理。

己亥杂诗(其五)

清 龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

第22首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.“浩荡离愁”是指离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮

不平。

B.诗的前两句叙事议论,作者在辞官离京时的感慨中表现了豪

放洒脱的气概。

C.“吟鞭”是指诗人的马鞭,“即天涯”谓一出国门,即同

天涯。

D.这首诗寓情于物,构思巧妙,将政治抱负与景物融为一体。

B

点拨:诗的前两句叙事抒情。

2.试分析首句中“白日斜”的作用。

运用环境描写(或点明时间),写出了夕阳西下、黄昏将至的景象,渲染了日暮途穷的氛围,烘托诗人心中的无限离愁。

本诗中,落花并非没有感情,即使化作春泥,也甘愿培育美丽的春花成长,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的前途和命运,不忘报国之志。孟诗中写落花,表达了诗人对春天落花的惋惜之情和对春光流逝的淡淡哀愁。

3.孟浩然《春晓》中“夜来风雨声,花落知多少”与本诗中的“落红不是无情物,化作春泥更护花”都写到了落花。请简要说明两位诗人分别借落花表达了怎样的情感。

泊秦淮

唐 杜牧

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

第23首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( C )

A.首句两个“笼”字把四种景物融为一体,描绘了一幅迷蒙冷寂的画面。

B.首句中的“寒”字,让人想到深秋或冬季,在心头掠过一丝寒意。

C.第三句承上启下,构思精巧,其中“商女”是指富商之女。

D.“犹唱”二字,巧妙而自然地把历史、现实和想象中的未来串联起来。

C

2.谈谈你对“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”这两句诗的理解。

这两句诗表面上是在责怪“商女”,当国家风雨飘摇的时候还在歌舞,完全没有爱国情怀,其实是借此来讽刺当时的社会,国家危难之际,朝廷重臣却只顾寻欢作乐,表达了诗人的愤慨之情。

贾生

唐 李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

第24首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( A )

A.诗人用欲扬先抑的手法讽刺了统治者的昏庸和对国事的漠视。

B.诗的前两句用“求”“访”,以及对贾生的赞美,表明汉文帝对贾生的推崇器重。

C.“夜半虚前席”,把文帝当时那种虚心垂询、凝神倾听以至于“不自知膝之前于席”的情状描绘得惟妙惟肖,使历史陈迹变成了充满生活气息、鲜明可触的画面。

D.这是一首托古讽今的诗,全诗讽刺辛辣,议论精辟。

A

2.这首诗的写法是什么?表达了诗人怎样的情感?

借古讽今。作者借汉文帝向贾谊询问神鬼之事的历史典故,揭示了晚唐皇帝求仙访道、不顾国计民生的社会现实,也寄寓了诗人怀才不遇的感慨。

过松源晨炊漆公店(其五)

南宋 杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人错喜欢。

政入万山围子里,一山放出一山拦。

第25首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( D )

A.首句以否定的形式提出论题,指出下山并不容易。“莫言”二字,像是自诫,又像是提醒别人,耐人寻味。

B.本诗中,诗人因为心情闲适,感受更为空灵、独特。

C.本诗语言明白如话,灵动活泼,读来让人感到幽默诙谐,意趣横生。

D.全诗虚实结合,主要告诉我们:走出一座山峰后还会有更多的山峰在前面阻挡,所以一切努力都是徒劳的。

D

2.“放”和“拦”写出了山的什么特点?这样写有什么表达效果?

“放”“拦”这两个动词,生动地写出了山山相连的特点,富有情趣。

约客

南宋 赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

第26首

1.下列对这首诗的理解和分析,不.正.确.的一项是( B )

A.首句中的“家家雨”写出了江南雨季的天气特征。

B.次句化静为动,描写蛙声此起彼伏,令人生厌,表现了江南秋夜的聒噪。

C.第三、四句写诗人约客久候不到,在棋盘上轻敲,将灯花都震落了。

D.这首诗融情于景,表达了诗人等客赴约时内心复杂的感情,清新隽永、耐人寻味。

B

2.请从听觉角度赏析本诗中描写景物的句子。

“雨”是“黄梅时节”的雨,声音细密低回,是低音部;“蛙”是“青草池塘”的蛙,声音密集响亮,是高音部。“家家”“处处”写出了声音分布的空间之广,表现了夏夜雨中蛙鸣热闹,以声衬静,也表现了诗人等客赴约时的烦闷与内心的孤寂。

3.【审美创造】“闲敲棋子落灯花”中“闲”字能否改为“忙”字?为什么?

不能。因为“闲”字恰如其分地表现了诗人焦急等待客人到来,而客人却迟迟不到时诗人无聊和无奈的心情;“忙”字与诗的意境和诗人的心情不协调。

同课章节目录