九上语文期末四单元复习课件

图片预览

文档简介

课件96张PPT。人教新课标九上语文单元期末复习导学课件

第四单元 4课时导学+1课时写作第四单元

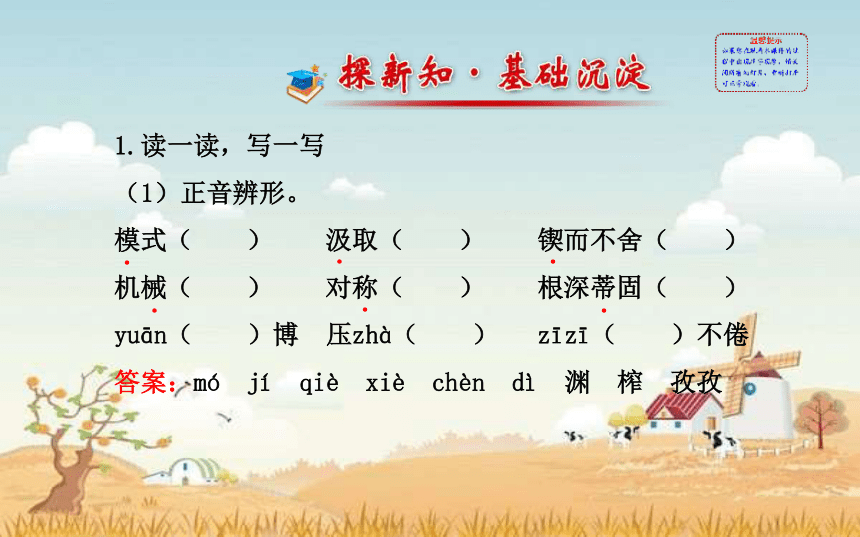

第13课 事物的正确答案不止一个1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

模式( ) 汲取( ) 锲而不舍( )

机械( ) 对称( ) 根深蒂固( )

yuān( )博 压zhà( ) zīzī( )不倦

答案:mó jí qiè xiè chèn dì 渊 榨 孜孜﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

缔 dì 缔结

谛 dì 谛听

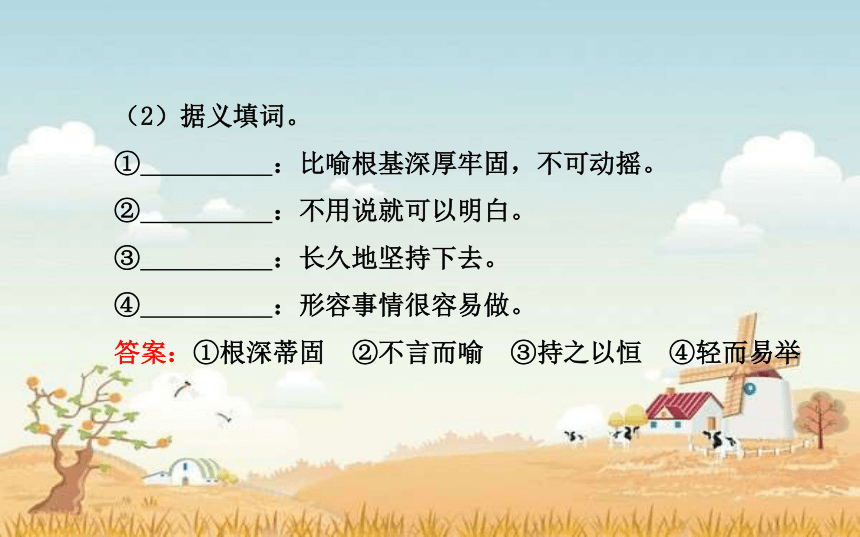

蒂 dì 瓜蒂(2)据义填词。

① :比喻根基深厚牢固,不可动摇。

② :不用说就可以明白。

③ :长久地坚持下去。

④ :形容事情很容易做。

答案:①根深蒂固 ②不言而喻 ③持之以恒 ④轻而易举【词义辨析】

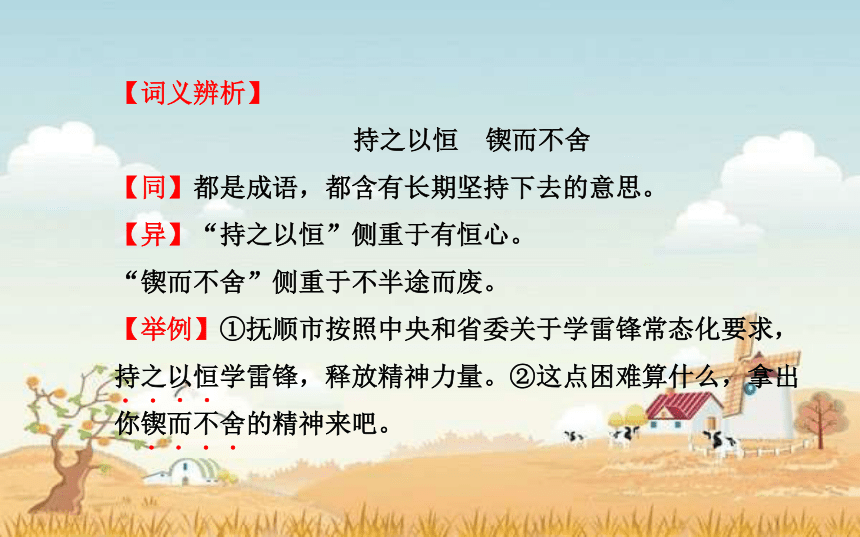

持之以恒 锲而不舍

【同】都是成语,都含有长期坚持下去的意思。

【异】“持之以恒”侧重于有恒心。

“锲而不舍”侧重于不半途而废。

【举例】①抚顺市按照中央和省委关于学雷锋常态化要求,

持之以恒学雷锋,释放精神力量。②这点困难算什么,拿出

你锲而不舍的精神来吧。2.读一读,做一做

(1)本文主要论述了什么问题?

答案:主要论述了怎样才能拥有创造力的问题。

(2)怎样才能成为一个富有创造性思维的人?

答案:要坚信自己拥有创造力;要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。【知识博览】

1.题目解读

“事物的正确答案不止一个”既是文章的标题,又是文章的论题。此题目以一个十分肯定的判断句,通俗易懂而又旗帜鲜明地表明:同一个问题从不同的角度考虑会有不同的答案。作者借此阐述了一种新的思维方式——创造性思维。 2.图解课文 3.背景介绍

当时的社会存在这样的情况:一部分人认为事情的答案只有一种,所以他们因循守旧,不思进取,缺乏创新的意识。还有一部分人认为创新是伟人、名人的事情与自己没有关系,限制甚至埋没了自己的创新思维。针对社会上的这两种认识,作者写了此文发表了自己的看法。探究一 论证过程

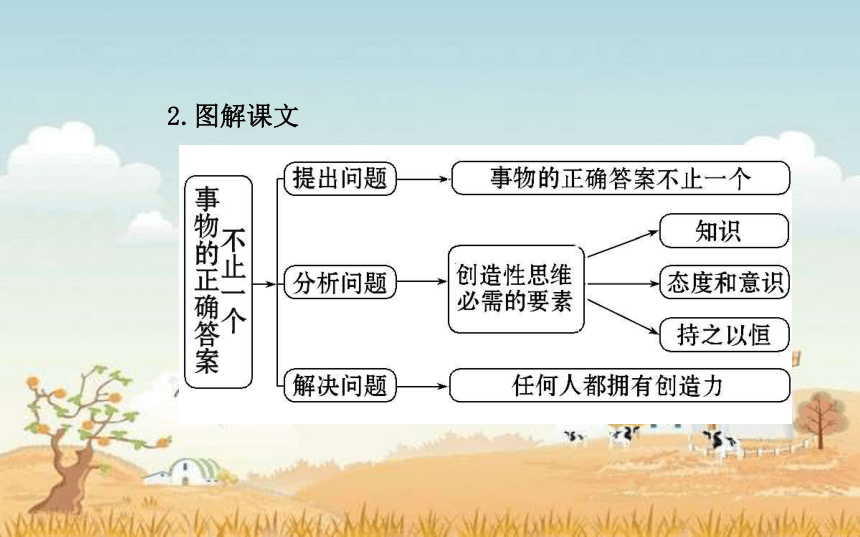

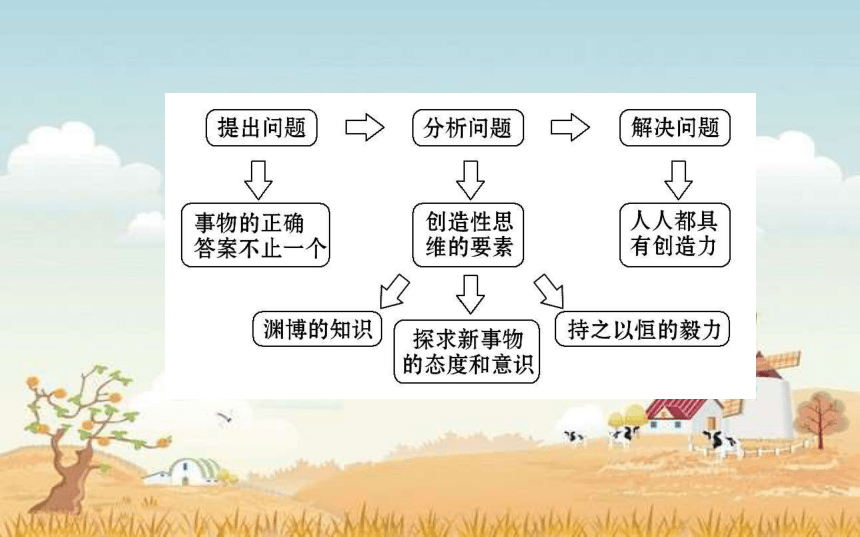

本文按照“提出问题—分析问题—解决问题”构思全文,思路明晰,论证缜密。阅读课文,回答下面问题。

1.提出问题:作者由一道有趣的图形选择题入手,引出“事物的正确答案不止一个”的观点,由此又强调什么非常重要?

答案:不满足于一个答案,不放弃探求。2.分析问题:“创造性的思维”有哪些必需的要素?区分一个人有无创造力的主要根据之一是什么?

答案:有渊博的知识;运用知识去不断探求新思路;留意细小的想法,并锲而不舍地使之变为现实。主要依据就是看他是否“留意自己细小的想法”,并“使之变为现实”。

3.解决问题:课文最后得出了什么结论?

答案:“任何人都拥有创造力”,只要具备几个关键性的要素,就能成为一个富有创造性的人。【解题指导】

如何分析论证思路

首先应该了解一般议论文的结构:提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)。

分析议论文的论证思路,其实就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”“然后”“接着”“最后”一类表起承转合关系的词语。 做这类题目,就是把文章的引论、本论、结论具体化地陈述出来。

一般格式为:“首先(通过……)提出了……的论点;然后举……名言和……事例进行论证;最后……”或者“首先提出了……问题;然后通过……对这个问题进行了分析;接着得出了……结论或提出了……论点;最后总结全文”。探究二 论证方法

4.作者运用怎样的论证方法阐明“事物的正确答案不止一个”这一道理的?有何作用?

答案:对比论证。作者把“某种数学问题的正确答案只有一个”和“生活中解决问题的方法多种多样”做对比,突出强调了事物的正确答案不止一个的道理。正反对比,使说理全面而透彻。5.作者还运用了举例论证、道理论证等论证方法。请仿照参考示例,对使用论证方法的相关段落或语句进行批注或赏析。

【参考示例】文章第7段运用了什么论证方法?有何作用?

赏析:举例论证。列举了约翰·古登贝尔克发明印刷机和排版术的事例,具体有力地论证了创造性的思维在于不断运用新知识、探求新事物的意识和态度的观点,增强了说服力。【一课一法】【即学即用】

(1)课文第8段运用了什么论证方法?有什么作用?

答案:举例论证。举了罗兰·布歇内尔发明交互式的乒乓球电子游戏的事例,有力地论证了“创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试”的观点,增强了说服力。

(2)文章第10段中,引用的某心理学专家小组调查研究的结论属于什么论证方法?有何作用?

答案:道理论证。引用心理学专家小组调查研究的结论,说明了有创造力和没有创造力的区别,论证了自信在创造力中的重要性,更有权威性。【拓展探究微博】

大家一起聊:文章中说“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”,你同意这种看法吗?

学生甲:同意。我觉得生活中大部分事物并不像某种数学问题那样,正确答案只有一个。生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

我的观点:示例:我也同意。如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。所以“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”。第14课

*应有格物致知精神1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

肇事( ) 彷徨( ) 华裔( )

接触( ) 探测( ) 论语( )

xiū( )身 zūn( )照 Rú( )家

答案:zhào pánɡ yì chù tàn Lún 修 遵 儒﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

懦nuò 懦弱

儒rú 儒雅(2)据义填词。

① :推究事物的原理法则而总结为理性知识。

② :比喻置身事外或不协助别人。

③ :不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

④ :形容非常顺利,毫无波折或挫折。

答案:①格物致知 ②袖手旁观 ③不知所措 ④一帆风顺【词义辨析】

袖手旁观 视而不见

【同】都是成语,都有对别人的情况不关心、不过问的意思。

【异】“袖手旁观”侧重于有意置身事外。

“视而不见”侧重于有意不把心思用在那方面,看到了却像没

看见一样;也指假装没看见。

【举例】①看见别人有困难,我们不能袖手旁观,而应主动帮

助。②他对自然美是完全视而不见的。2.读一读,做一做

(1)本文的中心论点是什么?

答案:我们应有格物致知精神。

(2)传统的中国教育并不重视真正的格物和致知的原因是什么?

答案:因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。(3)为了论证自己的观点,作者在文中依次列举了哪些事例?

答案:①王阳明“格”竹子,把探察外界误认为探讨自己,头痛失败。②通过实验了解竹子的性质。③中国学生功课成绩好,在研究工作中需要拿主意时,常常不知所措。【知识链接】

如何概括事实论据

事实论据是指典型的具有代表性的事例或史实以及统计数据等。事例有的是个例,即某个人的事例;有的是泛例,即生活中的普遍现象或一类现象。

概括论据首先要考虑到该论据证明的论点是什么,也就是说,概括出来的论据要能很好地证明该论点;其次,用语力求简洁;另外,要特别注意字数的限定。

格式:概括论据必须包含两个要素:人物+事情;其他要素如:时间(季节、年代)、地点、环境,如果有特定意义,也应概括在内。(4)作者认为《大学》中格物致知真正的意义是什么?

答案:第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地袖手旁观。【知识博览】

1.题目解读

“格物”就是推究事物的原理,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。“格物致知”就是通过探察物体而得到知识,实地的探察就是我们现在所谓的实验。“应有格物致知精神”既是标题,又是本文的中心论点。 2.图解课文背景介绍

受传统教育的影响,我国学生往往重视基础知识的学习,而忽视动手能力。这就难以适应当前社会发展的需要。有鉴于此,科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人的经验,向我们提出了忠告。第15课

*短文两篇《谈读书》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

狡黠( ) 统筹( ) 诘难( )

嚼蜡( ) 阐证( ) 睾肾( )

yí( )情 zǎo( )饰 zhì( )碍

答案:xiá chóu nàn jiáo chǎn ɡāo 怡 藻 滞﹒﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :漫无边际地大发议论(多含贬义)。

② :形容写文章或说话枯燥无味。

③ :搜寻、摘取文章的片断词句。指读书局限于文字的推求。

④ :文中指细致到烦琐、挑剔的地步。

答案:①高谈阔论 ②味同嚼蜡 ③寻章摘句 ④吹毛求疵【词义辨析】

吹毛求疵 求全责备

【同】都是成语,都表示对人对事十分苛求。

【异】“吹毛求疵”侧重于故意挑剔,动机一般是不好的,所

涉及的对象是小毛病。

“求全责备”侧重于要求完美,动机可以是好的,也可以是不

好的,所涉及的对象可大可小。

【举例】①与人相处,不能吹毛求疵,指出别人的缺点也要讲

究方式和场合。②我对他一再求全责备,只是希望他能百尺竿

头更进一步。2.读一读,做一做

(1)阅读全文,说说作者是从哪几个方面谈读书的。

答案:作者是从读书的目的、读书的方法、读书的作用三个方面谈读书的。

(2)读书会有哪些功效?

答案:读书能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。(3)作者善于运用比喻、排比说理,请找出例句仔细品味。

答案(示例):①比喻:盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。生动形象地论证了“读书对人的天赋的作用”,语言精辟,通俗易懂。②排比:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。运用排比说理富于气势,增强了文章的说服力和感染力。【知识博览】

1.作者名片

培根,出生贵族家庭。英国哲学家、

作家。被马克思称为“英国唯物主义和整

个现代实验科学的真正始祖”。主要作品

有《随笔》《新工具》等。 2.图解课文知识链接

《谈读书》选自弗朗西斯·培根的《随笔》。《随笔》在英国文学史上有着重要的地位,作者是一个通晓人情世故的哲学家和政治活动家。他在书中写了对世家子弟的“社会的与道德的劝言”,内容涉及哲学思想、伦理探讨、做官秘诀、处世之道、治家准则等,还包括若干具体问题的建议(如读书、旅行等),也不乏对艺术和大自然的欣赏。《不求甚解》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

劝诫( ) 豁然( ) 曲解( )

要jué( ) 狂wànɡ( ) 死kōu( )

答案:jiè huò qū 诀 妄 抠﹒﹒﹒【巧辨字形】

决 jué 决定 决定、决口两点水

诀 jué 要诀 口诀、要诀归言行﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :意思是说读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂得个大概,不求深刻了解。

② :过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容)。

③ :一下子明白了某个道理。

④ :只要读书就会有所收益。

答案:①不求甚解 ②咬文嚼字 ③豁然贯通 ④开卷有益【词义辨析】

不求甚解 一知半解

【同】都是成语,都有理解得不透彻的意思。

【异】“不求甚解”强调不彻底了解,适用范围较小,一般用

于知识。

“一知半解”强调知道不多、不全面,了解不深入,使用范围

较大。既可用于知识,也可用于事物的各种情况。

【举例】①我们要认真读书和学习,有不懂的地方要善于问,

不要不求甚解。②学习中遇到的问题不能一知半解,要知其然

并知其所以然,彻底弄明白。2.读一读,做一做

(1)《不求甚解》一文批驳的观点是什么?

答案:对任何问题不求甚解都是不好的。

(2)作者是如何解释“不求甚解”的含义的?

答案:作者认为“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。(3)本文主要运用了哪两种论证方法?请举例分析其作用。

答案:①道理论证。引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出自己的观点。引用陆象山的语录强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。②举例论证。举普列汉诺夫的例子,从反面证明读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,证明“不求甚解”比“务于精熟”高明,知识面更广,了解问题更全面。【知识博览】

1.作者名片

马南邨,邓拓的笔名,福建闽侯人。当代

作家、杂文家、历史学家、著名新闻工作者。

主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》等,

并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》。 2.图解课文文学常识

驳论是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。

批驳对方的论点有三种方式:

一是直接驳论点,即先举出对方的荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,揭示谎言同事实、荒谬与真理之间的矛盾。

二是通过批驳论据来驳倒对方的论点。论据是支撑论点的,论据驳倒了,论点也就不成立了。 三是通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点。通过驳论证来驳论点,就是揭穿对方的论点与论据之间没有内在的逻辑联系,即所持论据不能证明论点,其论点不能由论据推出。第16课

中国人失掉自信力了吗1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

玄虚( ) 省悟( ) 脊梁( )

抹杀( ) 渺茫( ) 宰相( )

kuānɡ( )骗 wū( )蔑 chá( )粉

kǎi( )叹 lǒnɡ( )罩 摧cán( )

答案:xuán xǐnɡ jǐ mǒ miǎo zǎi 诓 诬 搽 慨 笼 残﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

慨 kǎi 慨叹 心有感触常慨叹

溉 ɡài 灌溉 细水灌溉壮农田

概 ɡài 气概 树木正直显气概﹒﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :怀念过去,哀伤现今。指一种悲观、倒退的思想。

② :前面的人倒下了,后面的人继续跟上去,形容英勇奋斗,不怕牺牲。

③ :形容专心致志,尽力地工作。

④ :指替老百姓向上申诉,请求减轻负担或解除痛苦等,以保全生命。

答案:①怀古伤今 ②前仆后继 ③埋头苦干 ④为民请命【词义辨析】

前仆后继 前赴后继

【同】都是成语,都有英勇奋斗、不断前进的意思。

【异】“前仆后继”侧重于不怕牺牲,多形容英勇无畏、视死

如归的大无畏精神。

“前赴后继”侧重于英勇奋进,多形容不怕艰险、一往无前的

英雄气概。

【举例】①多少英烈为了革命事业前仆后继,才换来了今天的

幸福生活。②为了建立新中国,无数英勇的中国人民前赴后继

地冲向了战斗的第一线。2.读一读,做一做

(1)对方的错误观点是什么?这个错误观点是由哪些论据得出的?

答案:中国人失掉自信力了。论据:两年以前,自夸着“地大物博”;不久,只希望着国联;现在,一味求神拜佛,怀古伤今。

(2)作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?

答案:我们有并不失掉自信力的中国人在。依据:从古至今中国的脊梁。【知识博览】

1.题目解读

本文题目,一是聚焦当时的社会热点问题,把要谈的对象(中国人)和事件(失掉自信力了吗)直接放在标题上,引起读者的阅读兴趣;二是运用设问句,引起读者思考,也蕴含着自己的正确观点“中国人没有失掉自信力”。 2.图解课文背景介绍

九一八事变以后,日寇加紧侵略中国,国土日益沦丧。国民党反动政府于1934年乞求和平,遭到拒绝,日军深入华北。悲观失望的气氛笼罩着上层社会。当时资产阶级报纸《大公报》发表社论,指责中华民族失去了自信力,为国民党反动政府推卸责任。针对这一观点,鲁迅先生特地在日本帝国主义侵占我国东北三省三周年之际,发表了本文。探究一 批驳方法

为了驳倒对方的错误论点,树立自己正确的观点,作者采用了直接批驳与间接批驳相结合的方法,批驳全面、深刻、有力。阅读课文,完成1~3题。

1.直接批驳:作者是如何用驳论证的方法直接批驳的?

答案:第3段开头“如果单据这一点现象而论”这一句上承第1、2段对方的论据和论点,然后进行批驳。作者针对对方的三个论据,指出其虚伪性和欺骗性,既失掉了“自信力”又失掉“他信力”,发展着“自欺力”。2.间接批驳:作者是如何间接批驳敌论点的?

答案:第6段作者提出与对方论点对立的论点“我们有并不失掉自信力的中国人在”,接着证明了己论点的正确性,等于宣告对方论点不能成立。这就间接批驳了“中国人失掉自信力了”的错误论点。

3.得出结论:作者进行直接批驳和间接批驳之后,得出了什么结论?

答案:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。【解题指导】

如何学习驳论文

学习驳论文,首先要学会识别谬论,能够看出它错在哪里,为什么会错。学习作者准确抓住批驳的“突破口”的方法。另外还应明确,作者不论是驳论据还是驳论证,其目的都是要驳倒对方的论点。论据或论证站不住脚,论点自然也就不成立了。探究二 赏析语言

4.本文的语言尖锐犀利,富有战斗性,带有辛辣的讽刺意味。

请在文中画出这样的词语或语句并仿照参考示例赏析。

【参考示例】“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见

其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不

失掉自信力的中国人在。赏析:“笼罩”一词在这里用得十分准确、形象,生动地描绘了这种思潮像毒雾一样禁锢着人们的头脑,并蔓延到了各个领域。“然而”一词表示转折,满腔热情地歌颂了“在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在”,由直接反驳转向正面立论,提出论点。【一课一法】【即学即练】

(1)现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了……

答案:“一味”意为盲目,不顾客观条件,揭示了沉迷于其中不能自拔、顽固不化的样子,栩栩如生地画出了悲观论者的脸谱,具有极强的讽刺性。(2)假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过

“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

答案:仿照“自信力”,造出“他信力”,生动地刻画了悲观

论者仰人鼻息、自欺欺人的丑恶形象。“他信力”与“自信

力”,虽然只有一字之差,但却睿智闪烁,妙趣横生,也增添

了辛辣的讽刺意味。(3)说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加

于全体,那简直是诬蔑。

答案:“简直”表明作者对“中国人没有失掉自信力”的观点

确信无疑。语言犀利,表达了作者的激愤之情。【拓展探究微博】

大家一起聊:随着改革开放的进一步深入,与世界的接触日益频繁,我们清醒地看到,在很多方面,我们和发达国家还有差距,你认为这对我们的自信力有何影响?

学生甲:我认为,有差距就有压力,有压力就有动力,有动力就会提高自信力,我们一定会在不远的将来引领世界。

我的观点:示例:我认为,对大多数要求上进的中国人来说,对我们的自信力是不会有影响的,反之会增强我们进步的信心。对个别人来说,认为自己不如别人,自信力会受一点影响。第四单元

单元写作指导叙议结合有讲究

所谓“叙”就是记叙,除了常见的记人、叙事、写景状物的文字外,还应包括在其他文体中复述作品的情节和概述基本内容的文字。“议”,就是对人、事的好坏、是非等所表达的见解。如《事物的正确答案不止一个》一文由一道图形选择题的答案不止一个的叙述,引入生活中解决问题的方法并非只有一个的议论,并在议论过程中又有恰当的叙述。在写作时,采用叙议结合的方式,可以更好地结构文章,充分地表情达意,进一步阐明主旨。 请阅读下面文字,根据要求作文。

我们的一生都离不开书。书可医治愚昧,书可使人聪慧,书是人类进步的阶梯;书寄托着师长的期冀,书演示着成长的途径;书折射着老师、同学的情谊和我们的喜怒哀乐……因为读书,你狭窄的心灵逐渐变宽变大,变得丰富多彩,以至变成一个大的心灵宇宙。热爱读书吧,让书陪伴你一生。

请以“好读书,读好书”为话题,自拟题目,写一篇600字以上的作文。【优秀作文】

读书真好

当我陶醉在书的海洋中时,一种奇妙的感觉就会充溢着我的心房。我似乎听到自己从心底发出的由衷感叹:“读书真好!”① 【专家点评】

①开篇点题,以情动人,点明主旨。 很小的时候,我结识了书。那是一个满是彩图和拼音的世界。在书中,我发现了一个又一个的秘密:猿人是人类的祖先,恐龙十分高大可怕,遥远的年代人们靠钻木取火……②原来,世界这么奇妙!我觉得读书让我这样一个小小的孩童变得好高大,仿佛举目望去,我就能轻易地看到北极冰川,看到埃及的尼罗河畔有成千上万的工人在修建金字塔……直到爱不释手地合上书,我的脑海中还不断浮现出各种画面。我有一种甜蜜的感觉:读书真好。②列举读书所学到的知识,突出了“读书真好”这一主题。 渐渐地,我告别了娃娃书,步入了文学的殿堂。③书变得厚了,变得深奥了。我常常不由自主地陷入到一个个故事之中:当白雪公主识破了恶人的诡计之后,我禁不住大声叫好;当睡美人获得新生之后,我快乐无比;当福尔摩斯巧妙地揭穿骗局时,我悬着的心才渐渐平静……是的,读书的感觉真好!读书一方面开拓了我们的视野;另一方面净化了我们的心灵,使我们的灵魂得到了升华。④③句中的“步入”照应上文的“结识”,“殿堂”呼应上文的“世界”,写出“我”的读书品位提高了。

④议论句,从读书的作用这一角度阐释“读书真好”,进一步点明中心,深化主题。 躺下,耳边又传来古希腊人远征特洛伊的号角,我穿过地狱,在静洁的天堂接受着圣彼得的洗礼。我和郭敬明笑谈人生,鲁滨孙向我介绍着他的奇遇,我走出汤姆叔叔的小屋,蹚过静静的顿河,我在弹坑中体会着战争与和平……⑤⑤“走出”“蹚过”“体会”三个动词非常贴切,巧妙地把“我”读过的几部书名串联起来。 读书使我学会带着微笑面对生活、面对人生。我忽然想起别人对我说过这样一句话:书和音乐是我生活中最重要的东西,如果我聋了,我将失去音乐,如果我聋了,我依然能够读书。我想,读书真好! 星夜,我在灯火下看书,我穿越了时间和空间,书的力量把我带到了一个熟悉而陌生的世界。我在这七彩的世界里发现了小美人鱼,她对我说:如果书是海,那么读书就是在海中遨游;如果书是山,那么读书就是一步一步攀登;如果书是天,那么读书就是在天空自由自在地飞翔……⑥读书真好!⑥运用了三个假设关系的句子构成了排比句,同时每个句子又是比喻,既生动形象,又气势非凡。 虽然初中的生活十分紧张,但我仍然不会压缩读书的时间,读书挺起了我的精神脊梁,没有书,我的生活黯淡无光,我成长的脚步又慢又沉。我感激书,这无声的老师教会了我许多许多……读书真好!⑦ ⑦以简洁有力的感叹句收束全文,再次点题,结构严谨。 【总评】本文构思严谨,以“读书真好”开头,又以“读书真好”结尾,中间一再点题,行文不蔓不枝,由浅入深,娓娓道来,说尽读书之益处,真实地展现了自己的读书生活。文章叙议结合,用词贴切,显示了小作者扎实的写作功底。 技法一 叙议结合,讲究条理

【问题习作】看看我们自己。许多人为了一些鸡毛蒜皮的小事或蝇头小利,而和他人争吵,争个面红耳赤,结果呢,也许赢得了对方,却失去了整个世界。文天祥在敌人面前临危不惧,舍弃荣华富贵,赢得了后人的敬仰;而陶渊明不为五斗米折腰,放弃了官位俸禄,赢得了“采菊东篱下,悠然见南山”的那份潇洒与从容……

【诊断分析】这段文字内容丰富,叙议结合,但条理不清,到底是看我们自己还是看前人,段意模糊。【修改提升】

中国历史上不乏懂得放弃的人。陶渊明不为五斗米折腰,放弃了官位俸禄,赢得了“采菊东篱下,悠然见南山”的那份潇洒与从容;文天祥在敌人面前临危不惧,舍弃荣华富贵,赢得了后人的敬仰……再看看我们自己,许多人为了一些鸡毛蒜皮的小事而和他人争吵,争个面红耳赤,结果呢,也许赢得了这件小事或这点小利,却在斤斤计较中失去了整个世界。写法小结一 叙议结合,讲究条理

一个论证段落,是由叙带出议,还是由议带出叙,怎样巧妙地引出,有序地阐述,动笔之前应该考虑清楚。注意条理,逻辑分明。技法二 叙议结合,讲究照应

【问题习作】风度的表现形式多种多样,造成的影响有好也有坏。翻开历史的画卷,有许多人向我们诠释了风度的不同内涵。诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的风度,成就了他不朽的一生;唐太宗的“以人为镜,可以明得失”的风度,赢得了“贞观之治”;鲁迅先生的“我以我血荐轩辕”的风度,为世人所景仰……虽然他们展示的风度各不相同,但都是值得赞扬与推崇的。【诊断分析】作者在段首指出,风度的表现形式多种多样,造成的影响有好也有坏。下面却没从反面举例,段末的小结也只涉及了一面,与段首的阐述没能形成呼应之势。【修改提升】

翻开历史的画卷,有许多人向我们诠释了风度的不同内涵。诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的风度,成就了他不朽的一生;唐太宗的“以人为镜,可以明得失”的风度,赢得了“贞观之治”;鲁迅先生的“我以我血荐轩辕”的风度,为世人所景仰……虽然他们展示的风度各不相同,但都是值得赞扬与推崇的。写法小结二 叙议结合,讲究照应

为了使文章内容衔接紧凑,结构严谨,一篇文章中,前面写到的,中间或结尾要有交代;后面提到的,前面要有所铺垫。技法三 叙议结合,讲究交融

【问题习作】朱自清《背影》中父亲蹒跚地爬上月台,只为给儿子买橘子的朴实的情景;老百姓目送人民的好书记——焦裕禄去看病时默默地祝福的画面;乡下老人送读大学的孙女赴远方时两人为互让10元钱争来扯去的镜头;偶遇的朋友之间的含泪挥手的那一动作……

面对离别,许多人已走出柳永“杨柳岸、晓风残月”的冷艳,已走出了荆轲“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的悲怆,已走出了郑谷“君向潇湘我向秦”的惆怅,于是我们便有了观望世界的心,便有了走向世界的脚步。【诊断分析】第2段议论性的文字不能说不美,但没有围绕第1段的叙事展开,叙议没有交融在一起,明显脱节。【修改提升】

朱自清《背影》中父亲蹒跚地爬上月台,只为给儿子买橘子的朴实的情景;老百姓目送人民的好书记——焦裕禄去看病时默默地祝福的画面;乡下老人送读大学的孙女赴远方时两人为互让10元钱争来扯去的镜头;偶遇的朋友之间的含泪挥手的那一动作……

这一幅幅告别的画面,一个个离别的场景,无不展示人们心灵深处的那份真诚,那份美好。我相信,这份真诚与美好,将化作浓绿的春草,绵延在每个人的心头……写法小结三 叙议结合,讲究交融

议论要紧扣叙述的内容而展开,叙述要紧扣议论观点进行,否则叙归叙,议归议,叙议完全脱节。叙议结合得紧,水乳交融,才能形成一个有机的整体。

第四单元 4课时导学+1课时写作第四单元

第13课 事物的正确答案不止一个1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

模式( ) 汲取( ) 锲而不舍( )

机械( ) 对称( ) 根深蒂固( )

yuān( )博 压zhà( ) zīzī( )不倦

答案:mó jí qiè xiè chèn dì 渊 榨 孜孜﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

缔 dì 缔结

谛 dì 谛听

蒂 dì 瓜蒂(2)据义填词。

① :比喻根基深厚牢固,不可动摇。

② :不用说就可以明白。

③ :长久地坚持下去。

④ :形容事情很容易做。

答案:①根深蒂固 ②不言而喻 ③持之以恒 ④轻而易举【词义辨析】

持之以恒 锲而不舍

【同】都是成语,都含有长期坚持下去的意思。

【异】“持之以恒”侧重于有恒心。

“锲而不舍”侧重于不半途而废。

【举例】①抚顺市按照中央和省委关于学雷锋常态化要求,

持之以恒学雷锋,释放精神力量。②这点困难算什么,拿出

你锲而不舍的精神来吧。2.读一读,做一做

(1)本文主要论述了什么问题?

答案:主要论述了怎样才能拥有创造力的问题。

(2)怎样才能成为一个富有创造性思维的人?

答案:要坚信自己拥有创造力;要经常保持好奇心,不断积累知识;不满足于一个答案,而去探求新思路,去运用所得的知识;一旦产生小的灵感,相信它的价值,并锲而不舍地把它发展下去。【知识博览】

1.题目解读

“事物的正确答案不止一个”既是文章的标题,又是文章的论题。此题目以一个十分肯定的判断句,通俗易懂而又旗帜鲜明地表明:同一个问题从不同的角度考虑会有不同的答案。作者借此阐述了一种新的思维方式——创造性思维。 2.图解课文 3.背景介绍

当时的社会存在这样的情况:一部分人认为事情的答案只有一种,所以他们因循守旧,不思进取,缺乏创新的意识。还有一部分人认为创新是伟人、名人的事情与自己没有关系,限制甚至埋没了自己的创新思维。针对社会上的这两种认识,作者写了此文发表了自己的看法。探究一 论证过程

本文按照“提出问题—分析问题—解决问题”构思全文,思路明晰,论证缜密。阅读课文,回答下面问题。

1.提出问题:作者由一道有趣的图形选择题入手,引出“事物的正确答案不止一个”的观点,由此又强调什么非常重要?

答案:不满足于一个答案,不放弃探求。2.分析问题:“创造性的思维”有哪些必需的要素?区分一个人有无创造力的主要根据之一是什么?

答案:有渊博的知识;运用知识去不断探求新思路;留意细小的想法,并锲而不舍地使之变为现实。主要依据就是看他是否“留意自己细小的想法”,并“使之变为现实”。

3.解决问题:课文最后得出了什么结论?

答案:“任何人都拥有创造力”,只要具备几个关键性的要素,就能成为一个富有创造性的人。【解题指导】

如何分析论证思路

首先应该了解一般议论文的结构:提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)。

分析议论文的论证思路,其实就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”“然后”“接着”“最后”一类表起承转合关系的词语。 做这类题目,就是把文章的引论、本论、结论具体化地陈述出来。

一般格式为:“首先(通过……)提出了……的论点;然后举……名言和……事例进行论证;最后……”或者“首先提出了……问题;然后通过……对这个问题进行了分析;接着得出了……结论或提出了……论点;最后总结全文”。探究二 论证方法

4.作者运用怎样的论证方法阐明“事物的正确答案不止一个”这一道理的?有何作用?

答案:对比论证。作者把“某种数学问题的正确答案只有一个”和“生活中解决问题的方法多种多样”做对比,突出强调了事物的正确答案不止一个的道理。正反对比,使说理全面而透彻。5.作者还运用了举例论证、道理论证等论证方法。请仿照参考示例,对使用论证方法的相关段落或语句进行批注或赏析。

【参考示例】文章第7段运用了什么论证方法?有何作用?

赏析:举例论证。列举了约翰·古登贝尔克发明印刷机和排版术的事例,具体有力地论证了创造性的思维在于不断运用新知识、探求新事物的意识和态度的观点,增强了说服力。【一课一法】【即学即用】

(1)课文第8段运用了什么论证方法?有什么作用?

答案:举例论证。举了罗兰·布歇内尔发明交互式的乒乓球电子游戏的事例,有力地论证了“创造性的思维,必须有探求新事物,并为此而活用知识的态度和意识,在此基础上,持之以恒地进行各种尝试”的观点,增强了说服力。

(2)文章第10段中,引用的某心理学专家小组调查研究的结论属于什么论证方法?有何作用?

答案:道理论证。引用心理学专家小组调查研究的结论,说明了有创造力和没有创造力的区别,论证了自信在创造力中的重要性,更有权威性。【拓展探究微博】

大家一起聊:文章中说“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”,你同意这种看法吗?

学生甲:同意。我觉得生活中大部分事物并不像某种数学问题那样,正确答案只有一个。生活中解决问题的方法并非只有一个,而是多种多样。

我的观点:示例:我也同意。如果你认为正确答案只有一个的话,当你找到某个答案以后,就会止步不前。所以“不满足于一个答案,不放弃探求,这一点非常重要”。第14课

*应有格物致知精神1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

肇事( ) 彷徨( ) 华裔( )

接触( ) 探测( ) 论语( )

xiū( )身 zūn( )照 Rú( )家

答案:zhào pánɡ yì chù tàn Lún 修 遵 儒﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

懦nuò 懦弱

儒rú 儒雅(2)据义填词。

① :推究事物的原理法则而总结为理性知识。

② :比喻置身事外或不协助别人。

③ :不知道怎么办才好,形容受窘或发急。

④ :形容非常顺利,毫无波折或挫折。

答案:①格物致知 ②袖手旁观 ③不知所措 ④一帆风顺【词义辨析】

袖手旁观 视而不见

【同】都是成语,都有对别人的情况不关心、不过问的意思。

【异】“袖手旁观”侧重于有意置身事外。

“视而不见”侧重于有意不把心思用在那方面,看到了却像没

看见一样;也指假装没看见。

【举例】①看见别人有困难,我们不能袖手旁观,而应主动帮

助。②他对自然美是完全视而不见的。2.读一读,做一做

(1)本文的中心论点是什么?

答案:我们应有格物致知精神。

(2)传统的中国教育并不重视真正的格物和致知的原因是什么?

答案:因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。(3)为了论证自己的观点,作者在文中依次列举了哪些事例?

答案:①王阳明“格”竹子,把探察外界误认为探讨自己,头痛失败。②通过实验了解竹子的性质。③中国学生功课成绩好,在研究工作中需要拿主意时,常常不知所措。【知识链接】

如何概括事实论据

事实论据是指典型的具有代表性的事例或史实以及统计数据等。事例有的是个例,即某个人的事例;有的是泛例,即生活中的普遍现象或一类现象。

概括论据首先要考虑到该论据证明的论点是什么,也就是说,概括出来的论据要能很好地证明该论点;其次,用语力求简洁;另外,要特别注意字数的限定。

格式:概括论据必须包含两个要素:人物+事情;其他要素如:时间(季节、年代)、地点、环境,如果有特定意义,也应概括在内。(4)作者认为《大学》中格物致知真正的意义是什么?

答案:第一,寻求真理的惟一途径是对事物客观的探索;第二,探索应该有想像力、有计划,不能消极地袖手旁观。【知识博览】

1.题目解读

“格物”就是推究事物的原理,“致知”就是获得知识。前者是后者的手段,后者是前者的目的。“格物致知”就是通过探察物体而得到知识,实地的探察就是我们现在所谓的实验。“应有格物致知精神”既是标题,又是本文的中心论点。 2.图解课文背景介绍

受传统教育的影响,我国学生往往重视基础知识的学习,而忽视动手能力。这就难以适应当前社会发展的需要。有鉴于此,科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人的经验,向我们提出了忠告。第15课

*短文两篇《谈读书》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

狡黠( ) 统筹( ) 诘难( )

嚼蜡( ) 阐证( ) 睾肾( )

yí( )情 zǎo( )饰 zhì( )碍

答案:xiá chóu nàn jiáo chǎn ɡāo 怡 藻 滞﹒﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :漫无边际地大发议论(多含贬义)。

② :形容写文章或说话枯燥无味。

③ :搜寻、摘取文章的片断词句。指读书局限于文字的推求。

④ :文中指细致到烦琐、挑剔的地步。

答案:①高谈阔论 ②味同嚼蜡 ③寻章摘句 ④吹毛求疵【词义辨析】

吹毛求疵 求全责备

【同】都是成语,都表示对人对事十分苛求。

【异】“吹毛求疵”侧重于故意挑剔,动机一般是不好的,所

涉及的对象是小毛病。

“求全责备”侧重于要求完美,动机可以是好的,也可以是不

好的,所涉及的对象可大可小。

【举例】①与人相处,不能吹毛求疵,指出别人的缺点也要讲

究方式和场合。②我对他一再求全责备,只是希望他能百尺竿

头更进一步。2.读一读,做一做

(1)阅读全文,说说作者是从哪几个方面谈读书的。

答案:作者是从读书的目的、读书的方法、读书的作用三个方面谈读书的。

(2)读书会有哪些功效?

答案:读书能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。(3)作者善于运用比喻、排比说理,请找出例句仔细品味。

答案(示例):①比喻:盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。生动形象地论证了“读书对人的天赋的作用”,语言精辟,通俗易懂。②排比:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。运用排比说理富于气势,增强了文章的说服力和感染力。【知识博览】

1.作者名片

培根,出生贵族家庭。英国哲学家、

作家。被马克思称为“英国唯物主义和整

个现代实验科学的真正始祖”。主要作品

有《随笔》《新工具》等。 2.图解课文知识链接

《谈读书》选自弗朗西斯·培根的《随笔》。《随笔》在英国文学史上有着重要的地位,作者是一个通晓人情世故的哲学家和政治活动家。他在书中写了对世家子弟的“社会的与道德的劝言”,内容涉及哲学思想、伦理探讨、做官秘诀、处世之道、治家准则等,还包括若干具体问题的建议(如读书、旅行等),也不乏对艺术和大自然的欣赏。《不求甚解》

1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

劝诫( ) 豁然( ) 曲解( )

要jué( ) 狂wànɡ( ) 死kōu( )

答案:jiè huò qū 诀 妄 抠﹒﹒﹒【巧辨字形】

决 jué 决定 决定、决口两点水

诀 jué 要诀 口诀、要诀归言行﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :意思是说读书只领会精神实质,不咬文嚼字。现多指只求懂得个大概,不求深刻了解。

② :过分地斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不注重实质内容)。

③ :一下子明白了某个道理。

④ :只要读书就会有所收益。

答案:①不求甚解 ②咬文嚼字 ③豁然贯通 ④开卷有益【词义辨析】

不求甚解 一知半解

【同】都是成语,都有理解得不透彻的意思。

【异】“不求甚解”强调不彻底了解,适用范围较小,一般用

于知识。

“一知半解”强调知道不多、不全面,了解不深入,使用范围

较大。既可用于知识,也可用于事物的各种情况。

【举例】①我们要认真读书和学习,有不懂的地方要善于问,

不要不求甚解。②学习中遇到的问题不能一知半解,要知其然

并知其所以然,彻底弄明白。2.读一读,做一做

(1)《不求甚解》一文批驳的观点是什么?

答案:对任何问题不求甚解都是不好的。

(2)作者是如何解释“不求甚解”的含义的?

答案:作者认为“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,目的在于劝诫学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。(3)本文主要运用了哪两种论证方法?请举例分析其作用。

答案:①道理论证。引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出自己的观点。引用陆象山的语录强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。②举例论证。举普列汉诺夫的例子,从反面证明读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。举诸葛亮读书“观其大略”的例子,证明“不求甚解”比“务于精熟”高明,知识面更广,了解问题更全面。【知识博览】

1.作者名片

马南邨,邓拓的笔名,福建闽侯人。当代

作家、杂文家、历史学家、著名新闻工作者。

主要著作有《中国救荒史》《燕山夜话》等,

并与吴晗、廖沫沙合写《三家村札记》。 2.图解课文文学常识

驳论是就一定的事件或问题发表议论,批驳片面的、错误的甚至反动的见解或主张。

批驳对方的论点有三种方式:

一是直接驳论点,即先举出对方的荒谬的论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,揭示谎言同事实、荒谬与真理之间的矛盾。

二是通过批驳论据来驳倒对方的论点。论据是支撑论点的,论据驳倒了,论点也就不成立了。 三是通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点。通过驳论证来驳论点,就是揭穿对方的论点与论据之间没有内在的逻辑联系,即所持论据不能证明论点,其论点不能由论据推出。第16课

中国人失掉自信力了吗1.读一读,写一写

(1)正音辨形。

玄虚( ) 省悟( ) 脊梁( )

抹杀( ) 渺茫( ) 宰相( )

kuānɡ( )骗 wū( )蔑 chá( )粉

kǎi( )叹 lǒnɡ( )罩 摧cán( )

答案:xuán xǐnɡ jǐ mǒ miǎo zǎi 诓 诬 搽 慨 笼 残﹒﹒﹒﹒﹒﹒【巧辨字形】

慨 kǎi 慨叹 心有感触常慨叹

溉 ɡài 灌溉 细水灌溉壮农田

概 ɡài 气概 树木正直显气概﹒﹒﹒﹒﹒﹒(2)据义填词。

① :怀念过去,哀伤现今。指一种悲观、倒退的思想。

② :前面的人倒下了,后面的人继续跟上去,形容英勇奋斗,不怕牺牲。

③ :形容专心致志,尽力地工作。

④ :指替老百姓向上申诉,请求减轻负担或解除痛苦等,以保全生命。

答案:①怀古伤今 ②前仆后继 ③埋头苦干 ④为民请命【词义辨析】

前仆后继 前赴后继

【同】都是成语,都有英勇奋斗、不断前进的意思。

【异】“前仆后继”侧重于不怕牺牲,多形容英勇无畏、视死

如归的大无畏精神。

“前赴后继”侧重于英勇奋进,多形容不怕艰险、一往无前的

英雄气概。

【举例】①多少英烈为了革命事业前仆后继,才换来了今天的

幸福生活。②为了建立新中国,无数英勇的中国人民前赴后继

地冲向了战斗的第一线。2.读一读,做一做

(1)对方的错误观点是什么?这个错误观点是由哪些论据得出的?

答案:中国人失掉自信力了。论据:两年以前,自夸着“地大物博”;不久,只希望着国联;现在,一味求神拜佛,怀古伤今。

(2)作者正面提出的观点是什么?作者提出观点的依据是什么?

答案:我们有并不失掉自信力的中国人在。依据:从古至今中国的脊梁。【知识博览】

1.题目解读

本文题目,一是聚焦当时的社会热点问题,把要谈的对象(中国人)和事件(失掉自信力了吗)直接放在标题上,引起读者的阅读兴趣;二是运用设问句,引起读者思考,也蕴含着自己的正确观点“中国人没有失掉自信力”。 2.图解课文背景介绍

九一八事变以后,日寇加紧侵略中国,国土日益沦丧。国民党反动政府于1934年乞求和平,遭到拒绝,日军深入华北。悲观失望的气氛笼罩着上层社会。当时资产阶级报纸《大公报》发表社论,指责中华民族失去了自信力,为国民党反动政府推卸责任。针对这一观点,鲁迅先生特地在日本帝国主义侵占我国东北三省三周年之际,发表了本文。探究一 批驳方法

为了驳倒对方的错误论点,树立自己正确的观点,作者采用了直接批驳与间接批驳相结合的方法,批驳全面、深刻、有力。阅读课文,完成1~3题。

1.直接批驳:作者是如何用驳论证的方法直接批驳的?

答案:第3段开头“如果单据这一点现象而论”这一句上承第1、2段对方的论据和论点,然后进行批驳。作者针对对方的三个论据,指出其虚伪性和欺骗性,既失掉了“自信力”又失掉“他信力”,发展着“自欺力”。2.间接批驳:作者是如何间接批驳敌论点的?

答案:第6段作者提出与对方论点对立的论点“我们有并不失掉自信力的中国人在”,接着证明了己论点的正确性,等于宣告对方论点不能成立。这就间接批驳了“中国人失掉自信力了”的错误论点。

3.得出结论:作者进行直接批驳和间接批驳之后,得出了什么结论?

答案:自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。【解题指导】

如何学习驳论文

学习驳论文,首先要学会识别谬论,能够看出它错在哪里,为什么会错。学习作者准确抓住批驳的“突破口”的方法。另外还应明确,作者不论是驳论据还是驳论证,其目的都是要驳倒对方的论点。论据或论证站不住脚,论点自然也就不成立了。探究二 赏析语言

4.本文的语言尖锐犀利,富有战斗性,带有辛辣的讽刺意味。

请在文中画出这样的词语或语句并仿照参考示例赏析。

【参考示例】“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见

其明显,笼罩了一切罢了。然而,在这笼罩之下,我们有并不

失掉自信力的中国人在。赏析:“笼罩”一词在这里用得十分准确、形象,生动地描绘了这种思潮像毒雾一样禁锢着人们的头脑,并蔓延到了各个领域。“然而”一词表示转折,满腔热情地歌颂了“在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在”,由直接反驳转向正面立论,提出论点。【一课一法】【即学即练】

(1)现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了……

答案:“一味”意为盲目,不顾客观条件,揭示了沉迷于其中不能自拔、顽固不化的样子,栩栩如生地画出了悲观论者的脸谱,具有极强的讽刺性。(2)假使这也算一种“信”,那也只能说中国人曾经有过

“他信力”,自从对国联失望之后,便把这他信力都失掉了。

答案:仿照“自信力”,造出“他信力”,生动地刻画了悲观

论者仰人鼻息、自欺欺人的丑恶形象。“他信力”与“自信

力”,虽然只有一字之差,但却睿智闪烁,妙趣横生,也增添

了辛辣的讽刺意味。(3)说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加

于全体,那简直是诬蔑。

答案:“简直”表明作者对“中国人没有失掉自信力”的观点

确信无疑。语言犀利,表达了作者的激愤之情。【拓展探究微博】

大家一起聊:随着改革开放的进一步深入,与世界的接触日益频繁,我们清醒地看到,在很多方面,我们和发达国家还有差距,你认为这对我们的自信力有何影响?

学生甲:我认为,有差距就有压力,有压力就有动力,有动力就会提高自信力,我们一定会在不远的将来引领世界。

我的观点:示例:我认为,对大多数要求上进的中国人来说,对我们的自信力是不会有影响的,反之会增强我们进步的信心。对个别人来说,认为自己不如别人,自信力会受一点影响。第四单元

单元写作指导叙议结合有讲究

所谓“叙”就是记叙,除了常见的记人、叙事、写景状物的文字外,还应包括在其他文体中复述作品的情节和概述基本内容的文字。“议”,就是对人、事的好坏、是非等所表达的见解。如《事物的正确答案不止一个》一文由一道图形选择题的答案不止一个的叙述,引入生活中解决问题的方法并非只有一个的议论,并在议论过程中又有恰当的叙述。在写作时,采用叙议结合的方式,可以更好地结构文章,充分地表情达意,进一步阐明主旨。 请阅读下面文字,根据要求作文。

我们的一生都离不开书。书可医治愚昧,书可使人聪慧,书是人类进步的阶梯;书寄托着师长的期冀,书演示着成长的途径;书折射着老师、同学的情谊和我们的喜怒哀乐……因为读书,你狭窄的心灵逐渐变宽变大,变得丰富多彩,以至变成一个大的心灵宇宙。热爱读书吧,让书陪伴你一生。

请以“好读书,读好书”为话题,自拟题目,写一篇600字以上的作文。【优秀作文】

读书真好

当我陶醉在书的海洋中时,一种奇妙的感觉就会充溢着我的心房。我似乎听到自己从心底发出的由衷感叹:“读书真好!”① 【专家点评】

①开篇点题,以情动人,点明主旨。 很小的时候,我结识了书。那是一个满是彩图和拼音的世界。在书中,我发现了一个又一个的秘密:猿人是人类的祖先,恐龙十分高大可怕,遥远的年代人们靠钻木取火……②原来,世界这么奇妙!我觉得读书让我这样一个小小的孩童变得好高大,仿佛举目望去,我就能轻易地看到北极冰川,看到埃及的尼罗河畔有成千上万的工人在修建金字塔……直到爱不释手地合上书,我的脑海中还不断浮现出各种画面。我有一种甜蜜的感觉:读书真好。②列举读书所学到的知识,突出了“读书真好”这一主题。 渐渐地,我告别了娃娃书,步入了文学的殿堂。③书变得厚了,变得深奥了。我常常不由自主地陷入到一个个故事之中:当白雪公主识破了恶人的诡计之后,我禁不住大声叫好;当睡美人获得新生之后,我快乐无比;当福尔摩斯巧妙地揭穿骗局时,我悬着的心才渐渐平静……是的,读书的感觉真好!读书一方面开拓了我们的视野;另一方面净化了我们的心灵,使我们的灵魂得到了升华。④③句中的“步入”照应上文的“结识”,“殿堂”呼应上文的“世界”,写出“我”的读书品位提高了。

④议论句,从读书的作用这一角度阐释“读书真好”,进一步点明中心,深化主题。 躺下,耳边又传来古希腊人远征特洛伊的号角,我穿过地狱,在静洁的天堂接受着圣彼得的洗礼。我和郭敬明笑谈人生,鲁滨孙向我介绍着他的奇遇,我走出汤姆叔叔的小屋,蹚过静静的顿河,我在弹坑中体会着战争与和平……⑤⑤“走出”“蹚过”“体会”三个动词非常贴切,巧妙地把“我”读过的几部书名串联起来。 读书使我学会带着微笑面对生活、面对人生。我忽然想起别人对我说过这样一句话:书和音乐是我生活中最重要的东西,如果我聋了,我将失去音乐,如果我聋了,我依然能够读书。我想,读书真好! 星夜,我在灯火下看书,我穿越了时间和空间,书的力量把我带到了一个熟悉而陌生的世界。我在这七彩的世界里发现了小美人鱼,她对我说:如果书是海,那么读书就是在海中遨游;如果书是山,那么读书就是一步一步攀登;如果书是天,那么读书就是在天空自由自在地飞翔……⑥读书真好!⑥运用了三个假设关系的句子构成了排比句,同时每个句子又是比喻,既生动形象,又气势非凡。 虽然初中的生活十分紧张,但我仍然不会压缩读书的时间,读书挺起了我的精神脊梁,没有书,我的生活黯淡无光,我成长的脚步又慢又沉。我感激书,这无声的老师教会了我许多许多……读书真好!⑦ ⑦以简洁有力的感叹句收束全文,再次点题,结构严谨。 【总评】本文构思严谨,以“读书真好”开头,又以“读书真好”结尾,中间一再点题,行文不蔓不枝,由浅入深,娓娓道来,说尽读书之益处,真实地展现了自己的读书生活。文章叙议结合,用词贴切,显示了小作者扎实的写作功底。 技法一 叙议结合,讲究条理

【问题习作】看看我们自己。许多人为了一些鸡毛蒜皮的小事或蝇头小利,而和他人争吵,争个面红耳赤,结果呢,也许赢得了对方,却失去了整个世界。文天祥在敌人面前临危不惧,舍弃荣华富贵,赢得了后人的敬仰;而陶渊明不为五斗米折腰,放弃了官位俸禄,赢得了“采菊东篱下,悠然见南山”的那份潇洒与从容……

【诊断分析】这段文字内容丰富,叙议结合,但条理不清,到底是看我们自己还是看前人,段意模糊。【修改提升】

中国历史上不乏懂得放弃的人。陶渊明不为五斗米折腰,放弃了官位俸禄,赢得了“采菊东篱下,悠然见南山”的那份潇洒与从容;文天祥在敌人面前临危不惧,舍弃荣华富贵,赢得了后人的敬仰……再看看我们自己,许多人为了一些鸡毛蒜皮的小事而和他人争吵,争个面红耳赤,结果呢,也许赢得了这件小事或这点小利,却在斤斤计较中失去了整个世界。写法小结一 叙议结合,讲究条理

一个论证段落,是由叙带出议,还是由议带出叙,怎样巧妙地引出,有序地阐述,动笔之前应该考虑清楚。注意条理,逻辑分明。技法二 叙议结合,讲究照应

【问题习作】风度的表现形式多种多样,造成的影响有好也有坏。翻开历史的画卷,有许多人向我们诠释了风度的不同内涵。诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的风度,成就了他不朽的一生;唐太宗的“以人为镜,可以明得失”的风度,赢得了“贞观之治”;鲁迅先生的“我以我血荐轩辕”的风度,为世人所景仰……虽然他们展示的风度各不相同,但都是值得赞扬与推崇的。【诊断分析】作者在段首指出,风度的表现形式多种多样,造成的影响有好也有坏。下面却没从反面举例,段末的小结也只涉及了一面,与段首的阐述没能形成呼应之势。【修改提升】

翻开历史的画卷,有许多人向我们诠释了风度的不同内涵。诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的风度,成就了他不朽的一生;唐太宗的“以人为镜,可以明得失”的风度,赢得了“贞观之治”;鲁迅先生的“我以我血荐轩辕”的风度,为世人所景仰……虽然他们展示的风度各不相同,但都是值得赞扬与推崇的。写法小结二 叙议结合,讲究照应

为了使文章内容衔接紧凑,结构严谨,一篇文章中,前面写到的,中间或结尾要有交代;后面提到的,前面要有所铺垫。技法三 叙议结合,讲究交融

【问题习作】朱自清《背影》中父亲蹒跚地爬上月台,只为给儿子买橘子的朴实的情景;老百姓目送人民的好书记——焦裕禄去看病时默默地祝福的画面;乡下老人送读大学的孙女赴远方时两人为互让10元钱争来扯去的镜头;偶遇的朋友之间的含泪挥手的那一动作……

面对离别,许多人已走出柳永“杨柳岸、晓风残月”的冷艳,已走出了荆轲“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的悲怆,已走出了郑谷“君向潇湘我向秦”的惆怅,于是我们便有了观望世界的心,便有了走向世界的脚步。【诊断分析】第2段议论性的文字不能说不美,但没有围绕第1段的叙事展开,叙议没有交融在一起,明显脱节。【修改提升】

朱自清《背影》中父亲蹒跚地爬上月台,只为给儿子买橘子的朴实的情景;老百姓目送人民的好书记——焦裕禄去看病时默默地祝福的画面;乡下老人送读大学的孙女赴远方时两人为互让10元钱争来扯去的镜头;偶遇的朋友之间的含泪挥手的那一动作……

这一幅幅告别的画面,一个个离别的场景,无不展示人们心灵深处的那份真诚,那份美好。我相信,这份真诚与美好,将化作浓绿的春草,绵延在每个人的心头……写法小结三 叙议结合,讲究交融

议论要紧扣叙述的内容而展开,叙述要紧扣议论观点进行,否则叙归叙,议归议,叙议完全脱节。叙议结合得紧,水乳交融,才能形成一个有机的整体。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》