初中统编语文七下第三单元《老王》第二课时课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 初中统编语文七下第三单元《老王》第二课时课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 134.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-16 13:34:04 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

七年级下册 老王 第二课时

老王 第二课时

学习目标:

1. 品味作者平淡简洁、富有表现力的语言。 学习通过分析关键词,分析关键句来解读文章的方法。

2.探讨老王形象的普遍意义。

法国作家福楼拜说过:

“无论你要讲什么,真正能够表现它的句子只有一句,真正

适用的词也只有一个。 ”

所以说: 赏析关键词、赏析关键句,是解读文章的重要方法。

今天我们就从关键词、关键句入手,去品味杨绛先生平淡简洁

而富有表现力的语言。破译作者平淡简洁的语言背后所蕴含的故事。

请阅读下面段落。留意红色的语句。

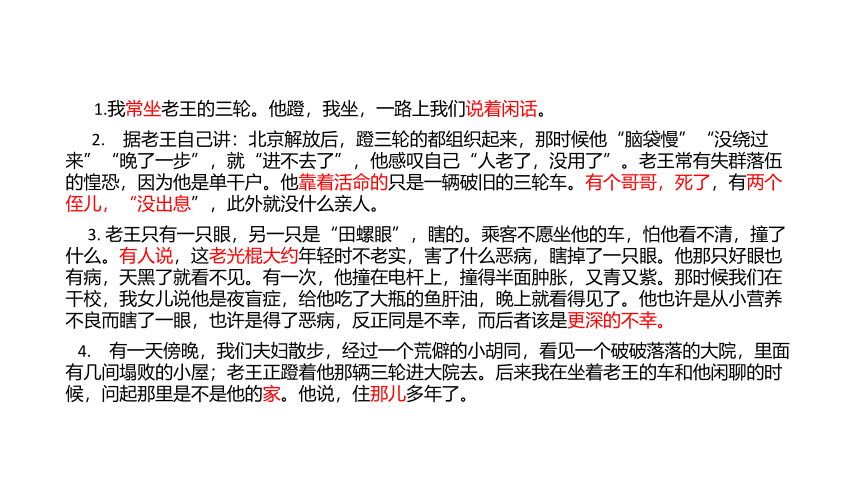

1.我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

2. 据老王自己讲:北京解放后,蹬三轮的都组织起来,那时候他“脑袋慢”“没绕过来”“晚了一步”,就“进不去了”,他感叹自己“人老了,没用了”。老王常有失群落伍的惶恐,因为他是单干户。他靠着活命的只是一辆破旧的三轮车。有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。

3. 老王只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。乘客不愿坐他的车,怕他看不清,撞了什么。有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。他那只好眼也有病,天黑了就看不见。有一次,他撞在电杆上,撞得半面肿胀,又青又紫。那时候我们在干校,我女儿说他是夜盲症,给他吃了大瓶的鱼肝油,晚上就看得见了。他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

4. 有一天傍晚,我们夫妇散步,经过一个荒僻的小胡同,看见一个破破落落的大院,里面有几间塌败的小屋;老王正蹬着他那辆三轮进大院去。后来我在坐着老王的车和他闲聊的时候,问起那里是不是他的家。他说,住那儿多年了。

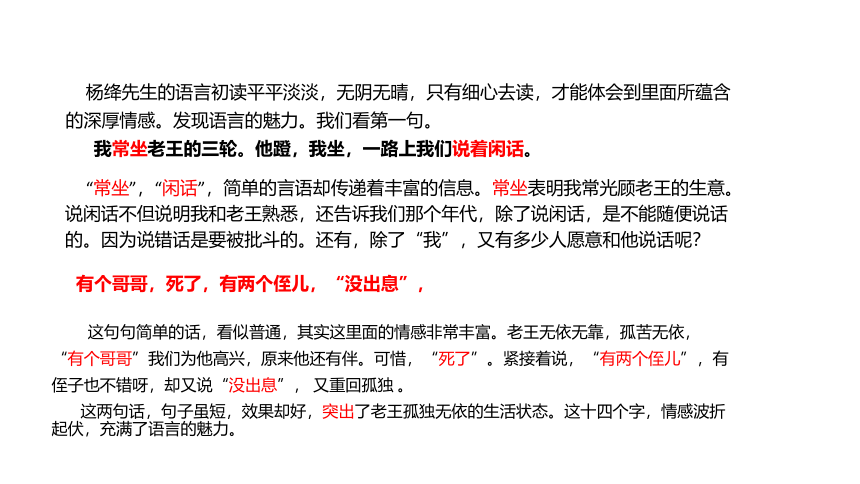

杨绛先生的语言初读平平淡淡,无阴无晴,只有细心去读,才能体会到里面所蕴含

的深厚情感。发现语言的魅力。我们看第一句。

我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,

“常坐”,“闲话”,简单的言语却传递着丰富的信息。常坐表明我常光顾老王的生意。说闲话不但说明我和老王熟悉,还告诉我们那个年代,除了说闲话,是不能随便说话的。因为说错话是要被批斗的。还有,除了“我”,又有多少人愿意和他说话呢?

这句句简单的话,看似普通,其实这里面的情感非常丰富。老王无依无靠,孤苦无依,

“有个哥哥”我们为他高兴,原来他还有伴。可惜,“死了”。紧接着说,“有两个侄儿”,有

侄子也不错呀,却又说“没出息”, 又重回孤独 。

这两句话,句子虽短,效果却好,突出了老王孤独无依的生活状态。这十四个字,情感波折起伏,充满了语言的魅力。

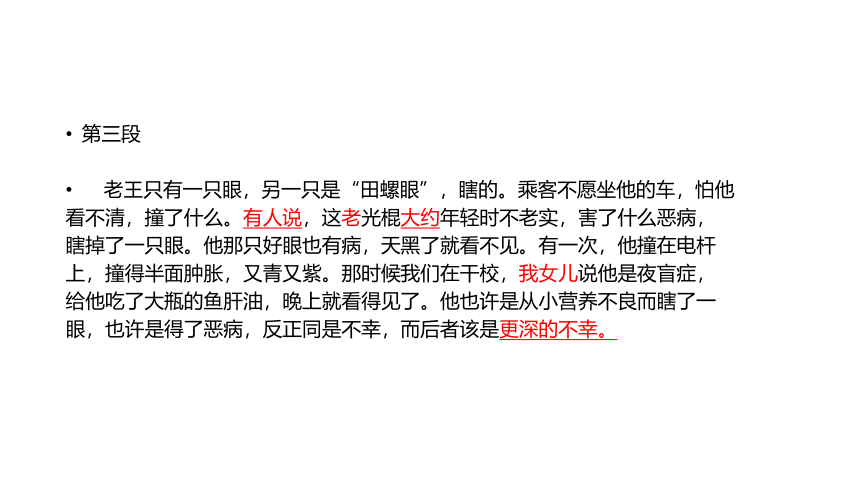

第三段

老王只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。乘客不愿坐他的车,怕他

看不清,撞了什么。有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,

瞎掉了一只眼。他那只好眼也有病,天黑了就看不见。有一次,他撞在电杆

上,撞得半面肿胀,又青又紫。那时候我们在干校,我女儿说他是夜盲症,

给他吃了大瓶的鱼肝油,晚上就看得见了。他也许是从小营养不良而瞎了一

眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

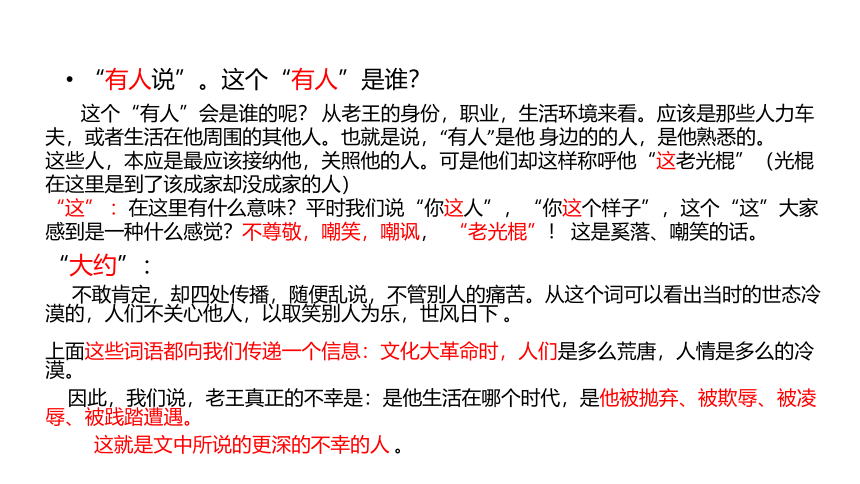

“有人说”。这个“有人”是谁?

这个“有人”会是谁的呢? 从老王的身份,职业,生活环境来看。应该是那些人力车夫,或者生活在他周围的其他人。也就是说,“有人”是他 身边的的人,是他熟悉的。

这些人,本应是最应该接纳他,关照他的人。可是他们却这样称呼他“这老光棍”(光棍在这里是到了该成家却没成家的人)

“这” :在这里有什么意味?平时我们说“你这人”,“你这个样子”,这个“这”大家感到是一种什么感觉?不尊敬,嘲笑,嘲讽, “老光棍”! 这是奚落、嘲笑的话。

“大约”:

不敢肯定,却四处传播,随便乱说,不管别人的痛苦。从这个词可以看出当时的世态冷漠的,人们不关心他人,以取笑别人为乐,世风日下 。

上面这些词语都向我们传递一个信息:文化大革命时,人们是多么荒唐,人情是多么的冷漠。

因此,我们说,老王真正的不幸是:是他生活在哪个时代,是他被抛弃、被欺辱、被凌辱、被践踏遭遇。

这就是文中所说的更深的不幸的人 。

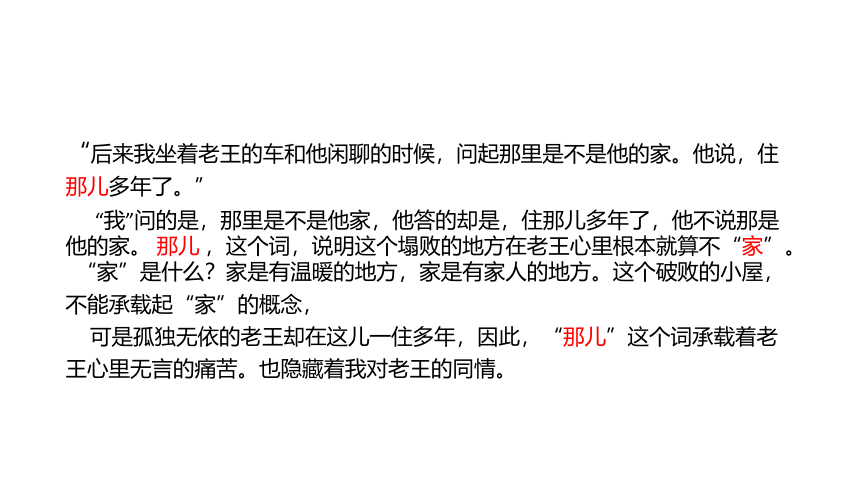

“后来我坐着老王的车和他闲聊的时候,问起那里是不是他的家。他说,住

那儿多年了。”

“我”问的是,那里是不是他家,他答的却是,住那儿多年了,他不说那是他的家。 那儿 ,这个词,说明这个塌败的地方在老王心里根本就算不“家”。

“家”是什么?家是有温暖的地方,家是有家人的地方。这个破败的小屋,

不能承载起“家”的概念,

可是孤独无依的老王却在这儿一住多年,因此,“那儿”这个词承载着老

王心里无言的痛苦。也隐藏着我对老王的同情。

同学们,老王就这样不幸地生活着,生活在在那个动乱的年代。这篇文章

如果只是讲述老王的不幸,那么这篇文章最多只能表达作者对老王的同情之意。

可是,作者的用意远非如此。他还要表现老王的“善”良,还要表达

“我”的善意,还要让我们看到善良的人是如何交往的,如何相互尊重的。 还要

让我们窥视到当时的社会情况。 往下看。注意红颜色的字。

第六段:

“文化大革命”开始,默存不知怎么的一条腿走不得路了。我代他请了假,烦老王送他上医院。我自己不敢乘三轮,挤公共汽车到医院门口等待。老王帮我把默存扶下车,却坚决不肯拿钱。

“不知怎么”

“不敢坐”

这些 语言平淡简洁,却富有表现力。让你透过纸面看到了那个动乱年代给人们带来的灾难。

为什么不敢坐?不敢坐谁的车?第一,不敢坐别人的车。第二,不敢坐老王的车。 这个词不但写出了当时的混乱动荡的社会环境,也写出了杨绛先生的善良:怕老王太累了,天热去挤公交车。

杨绛先生不知道丈夫的腿怎么了吗?她是知道的。杨绛先生故意玩这个噱头,幽默了一下,幽默的背后是难言的苦痛。也让我们了解了知识分子在那个年代里所遭受的无以言表的痛苦与折磨。

第七段: 我们从干校回来,载客三轮都取缔了。老王只好把他那辆三轮改成运货的平板三轮。他并没有力气运送什么货物。幸亏有一位老先生愿把自己降格为“货”,让老王运送。

所以,这个不幸不仅是老王一个人的不幸,更是整体社会的不幸。

那个时代,老王如此,知识分子如此,千千万万的人们 都是如此。

就在这个时候 “老王生病了,得了不知什么病。“

幸亏有一位老先生愿把自己降格为“货”。人当成了“货”。看似一句戏谑、调侃,其实含蓄地说明了那个年代人不像人的事实。知识分子被关进牛棚,人们心里都惶恐不安,你说人还是人吗?这句话暗暗隐含着杨绛先生对那个年代的看法 。在写老王的不幸,其实就是写社会的不幸、民族的不幸。

“老王病了”这一情节在全文中有着很重要的作用。

老王病了,之后的言行,才是最真情的流露。

老王的病,不是一般的病,他马上就要死了。即使这样,还来给我们送“好香油”“大鸡蛋”,他把最好的东西送给我们。没有别的,就是为了要表达对我们的谢意 。

老王是一个知道感恩的人。

一个普通人,一个在社会底层苦苦挣扎着的人,心灵却是高贵的。

所以作者详写了这个片段。 写得很精彩。下面请同学们一块赏析一下。

有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎、哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗 ”

他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

他只说:“我不吃。”

我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。

“直”字 用的太妙了,太准确形象了,把老王油尽灯枯、濒临死亡的状态传神地展现在读者面前。

用夸张的修辞,生动形象地写出了,老王身体极度的瘦弱、干枯的样子,暗示他不久于人世。表达了我内心的酸辛和对老王的无限同情。

直着脚往里走。(分析)

直着脚走路是什么样子啊?四肢僵硬,机械地迈动步子,老王来得是多么艰难啊 。动作描写,准确地写出了老王走路艰难的情形。表达了我内心的酸辛,和对老王的无限同情。

老王的谢意是多么真诚啊!

老王是怎么来的?是直僵僵、直着脚来的,老王送的是什么,是那个年代限量的,需要凭票购买的副食品。“香油,鸡蛋”而且是“好香油”、“大鸡蛋” 。

同学们,你能体会出这好香油和大鸡蛋中所包含的情感吗?

直僵僵的镶嵌在门框里。(分析)

他看我去拿钱,赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。

“我知道,我知道”重复了两次表达作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。

“不过-既然-就”强化了语气的委婉,表明作者是怕老王不好意思收钱,以此方式让老王体面地收钱。 可是我这好心的举动却成了我愧怍的根源。大家说,这是为什么呢?

过了十多天,同院老李告诉我,给我送香油鸡蛋的第二天老王

就死了。 ( 我对老王的关心和老王对我的关心一样吗 )

几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

大家说,“我”认为一个人幸运或不幸的理由是什么?

“我”认为“我”是幸运的,是因为我还幸运地活着,我幸运是因为“我”感觉到老王对“我”就像对亲人一样。

“我”认为老王是不幸的,他的不幸不只是因为他命苦,还是因为这位善良的人没有被我真正理解 。是因为这位善良的人的谢意没有被我真正收到。我只知道他穷,只给了他钱,但是老王的本意是来感恩的。所以我对他的误会让我永远不得解脱。所以,我感到愧怍。

“ 愧怍”一词,真是含义丰富,请大家结合“送香油、送鸡蛋” 的内容进行思考。我愧怍的原因主要有哪些?

是“我”对自己不曾真正了解老王的心意而愧怍

还是 老王来的时候,我没有请他进来,老王离开的时候我没有送下楼,而愧怍。

还是 我还活着,尽管生活是多么艰难,但老王却死去了,我甚至还不知道他是如何死去的,而愧怍。

还是回想起来,我对老王的关爱还很不够,为他做的事太少,而愧怍。 我认为都有。

作者的愧怍表现了一个知识分子对待苦难人们的悲悯情怀,彰显了纯美人性,这是本文最“富有内涵的意蕴所在。

老王的悲剧,是那个时代的悲剧。

海明威说:“不要问丧钟为谁而鸣,它为我们每一个人敲响”。

同学们: 人类是一个整体,每一个生命不幸的离开。都应该引起我们的思

考。社会上总有幸运者,有不幸者,幸运者要学会去关注不幸者 。

所以请记住,面对老王,面对千千万万像老王一样的人,我们要以善良体

察善良, 不要让善良的人留有遗憾。

好,请大家齐读最后一句,以此向老王致歉:

我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

作业:

请以“善良的人”为题,写一篇随笔。

要求:(1)选取你身边的普通人。

(2)字数不超过500字。

七年级下册 老王 第二课时

老王 第二课时

学习目标:

1. 品味作者平淡简洁、富有表现力的语言。 学习通过分析关键词,分析关键句来解读文章的方法。

2.探讨老王形象的普遍意义。

法国作家福楼拜说过:

“无论你要讲什么,真正能够表现它的句子只有一句,真正

适用的词也只有一个。 ”

所以说: 赏析关键词、赏析关键句,是解读文章的重要方法。

今天我们就从关键词、关键句入手,去品味杨绛先生平淡简洁

而富有表现力的语言。破译作者平淡简洁的语言背后所蕴含的故事。

请阅读下面段落。留意红色的语句。

1.我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

2. 据老王自己讲:北京解放后,蹬三轮的都组织起来,那时候他“脑袋慢”“没绕过来”“晚了一步”,就“进不去了”,他感叹自己“人老了,没用了”。老王常有失群落伍的惶恐,因为他是单干户。他靠着活命的只是一辆破旧的三轮车。有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。

3. 老王只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。乘客不愿坐他的车,怕他看不清,撞了什么。有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,瞎掉了一只眼。他那只好眼也有病,天黑了就看不见。有一次,他撞在电杆上,撞得半面肿胀,又青又紫。那时候我们在干校,我女儿说他是夜盲症,给他吃了大瓶的鱼肝油,晚上就看得见了。他也许是从小营养不良而瞎了一眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

4. 有一天傍晚,我们夫妇散步,经过一个荒僻的小胡同,看见一个破破落落的大院,里面有几间塌败的小屋;老王正蹬着他那辆三轮进大院去。后来我在坐着老王的车和他闲聊的时候,问起那里是不是他的家。他说,住那儿多年了。

杨绛先生的语言初读平平淡淡,无阴无晴,只有细心去读,才能体会到里面所蕴含

的深厚情感。发现语言的魅力。我们看第一句。

我常坐老王的三轮。他蹬,我坐,一路上我们说着闲话。

有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,

“常坐”,“闲话”,简单的言语却传递着丰富的信息。常坐表明我常光顾老王的生意。说闲话不但说明我和老王熟悉,还告诉我们那个年代,除了说闲话,是不能随便说话的。因为说错话是要被批斗的。还有,除了“我”,又有多少人愿意和他说话呢?

这句句简单的话,看似普通,其实这里面的情感非常丰富。老王无依无靠,孤苦无依,

“有个哥哥”我们为他高兴,原来他还有伴。可惜,“死了”。紧接着说,“有两个侄儿”,有

侄子也不错呀,却又说“没出息”, 又重回孤独 。

这两句话,句子虽短,效果却好,突出了老王孤独无依的生活状态。这十四个字,情感波折起伏,充满了语言的魅力。

第三段

老王只有一只眼,另一只是“田螺眼”,瞎的。乘客不愿坐他的车,怕他

看不清,撞了什么。有人说,这老光棍大约年轻时不老实,害了什么恶病,

瞎掉了一只眼。他那只好眼也有病,天黑了就看不见。有一次,他撞在电杆

上,撞得半面肿胀,又青又紫。那时候我们在干校,我女儿说他是夜盲症,

给他吃了大瓶的鱼肝油,晚上就看得见了。他也许是从小营养不良而瞎了一

眼,也许是得了恶病,反正同是不幸,而后者该是更深的不幸。

“有人说”。这个“有人”是谁?

这个“有人”会是谁的呢? 从老王的身份,职业,生活环境来看。应该是那些人力车夫,或者生活在他周围的其他人。也就是说,“有人”是他 身边的的人,是他熟悉的。

这些人,本应是最应该接纳他,关照他的人。可是他们却这样称呼他“这老光棍”(光棍在这里是到了该成家却没成家的人)

“这” :在这里有什么意味?平时我们说“你这人”,“你这个样子”,这个“这”大家感到是一种什么感觉?不尊敬,嘲笑,嘲讽, “老光棍”! 这是奚落、嘲笑的话。

“大约”:

不敢肯定,却四处传播,随便乱说,不管别人的痛苦。从这个词可以看出当时的世态冷漠的,人们不关心他人,以取笑别人为乐,世风日下 。

上面这些词语都向我们传递一个信息:文化大革命时,人们是多么荒唐,人情是多么的冷漠。

因此,我们说,老王真正的不幸是:是他生活在哪个时代,是他被抛弃、被欺辱、被凌辱、被践踏遭遇。

这就是文中所说的更深的不幸的人 。

“后来我坐着老王的车和他闲聊的时候,问起那里是不是他的家。他说,住

那儿多年了。”

“我”问的是,那里是不是他家,他答的却是,住那儿多年了,他不说那是他的家。 那儿 ,这个词,说明这个塌败的地方在老王心里根本就算不“家”。

“家”是什么?家是有温暖的地方,家是有家人的地方。这个破败的小屋,

不能承载起“家”的概念,

可是孤独无依的老王却在这儿一住多年,因此,“那儿”这个词承载着老

王心里无言的痛苦。也隐藏着我对老王的同情。

同学们,老王就这样不幸地生活着,生活在在那个动乱的年代。这篇文章

如果只是讲述老王的不幸,那么这篇文章最多只能表达作者对老王的同情之意。

可是,作者的用意远非如此。他还要表现老王的“善”良,还要表达

“我”的善意,还要让我们看到善良的人是如何交往的,如何相互尊重的。 还要

让我们窥视到当时的社会情况。 往下看。注意红颜色的字。

第六段:

“文化大革命”开始,默存不知怎么的一条腿走不得路了。我代他请了假,烦老王送他上医院。我自己不敢乘三轮,挤公共汽车到医院门口等待。老王帮我把默存扶下车,却坚决不肯拿钱。

“不知怎么”

“不敢坐”

这些 语言平淡简洁,却富有表现力。让你透过纸面看到了那个动乱年代给人们带来的灾难。

为什么不敢坐?不敢坐谁的车?第一,不敢坐别人的车。第二,不敢坐老王的车。 这个词不但写出了当时的混乱动荡的社会环境,也写出了杨绛先生的善良:怕老王太累了,天热去挤公交车。

杨绛先生不知道丈夫的腿怎么了吗?她是知道的。杨绛先生故意玩这个噱头,幽默了一下,幽默的背后是难言的苦痛。也让我们了解了知识分子在那个年代里所遭受的无以言表的痛苦与折磨。

第七段: 我们从干校回来,载客三轮都取缔了。老王只好把他那辆三轮改成运货的平板三轮。他并没有力气运送什么货物。幸亏有一位老先生愿把自己降格为“货”,让老王运送。

所以,这个不幸不仅是老王一个人的不幸,更是整体社会的不幸。

那个时代,老王如此,知识分子如此,千千万万的人们 都是如此。

就在这个时候 “老王生病了,得了不知什么病。“

幸亏有一位老先生愿把自己降格为“货”。人当成了“货”。看似一句戏谑、调侃,其实含蓄地说明了那个年代人不像人的事实。知识分子被关进牛棚,人们心里都惶恐不安,你说人还是人吗?这句话暗暗隐含着杨绛先生对那个年代的看法 。在写老王的不幸,其实就是写社会的不幸、民族的不幸。

“老王病了”这一情节在全文中有着很重要的作用。

老王病了,之后的言行,才是最真情的流露。

老王的病,不是一般的病,他马上就要死了。即使这样,还来给我们送“好香油”“大鸡蛋”,他把最好的东西送给我们。没有别的,就是为了要表达对我们的谢意 。

老王是一个知道感恩的人。

一个普通人,一个在社会底层苦苦挣扎着的人,心灵却是高贵的。

所以作者详写了这个片段。 写得很精彩。下面请同学们一块赏析一下。

有一天,我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面色死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎、哪一只不瞎。说得可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗 ”

他“嗯”了一声,直着脚往里走,对我伸出两手。他一手提着个瓶子,一手提着一包东西。

我忙去接。瓶子里是香油,包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个,因为在我记忆里多得数不完。我也记不起他是怎么说的,反正意思很明白,那是他送我们的。

我强笑说:“老王,这么新鲜的大鸡蛋,都给我们吃 ”

他只说:“我不吃。”

我谢了他的好香油,谢了他的大鸡蛋,然后转身进屋去。他赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。

“直”字 用的太妙了,太准确形象了,把老王油尽灯枯、濒临死亡的状态传神地展现在读者面前。

用夸张的修辞,生动形象地写出了,老王身体极度的瘦弱、干枯的样子,暗示他不久于人世。表达了我内心的酸辛和对老王的无限同情。

直着脚往里走。(分析)

直着脚走路是什么样子啊?四肢僵硬,机械地迈动步子,老王来得是多么艰难啊 。动作描写,准确地写出了老王走路艰难的情形。表达了我内心的酸辛,和对老王的无限同情。

老王的谢意是多么真诚啊!

老王是怎么来的?是直僵僵、直着脚来的,老王送的是什么,是那个年代限量的,需要凭票购买的副食品。“香油,鸡蛋”而且是“好香油”、“大鸡蛋” 。

同学们,你能体会出这好香油和大鸡蛋中所包含的情感吗?

直僵僵的镶嵌在门框里。(分析)

他看我去拿钱,赶忙止住我说:“我不是要钱。”

我也赶忙解释:“我知道,我知道——不过你既然来了,就免得托人捎了。

“我知道,我知道”重复了两次表达作者对老王的尊重,因为老王强调“我不是要钱”。

“不过-既然-就”强化了语气的委婉,表明作者是怕老王不好意思收钱,以此方式让老王体面地收钱。 可是我这好心的举动却成了我愧怍的根源。大家说,这是为什么呢?

过了十多天,同院老李告诉我,给我送香油鸡蛋的第二天老王

就死了。 ( 我对老王的关心和老王对我的关心一样吗 )

几年过去了,我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

大家说,“我”认为一个人幸运或不幸的理由是什么?

“我”认为“我”是幸运的,是因为我还幸运地活着,我幸运是因为“我”感觉到老王对“我”就像对亲人一样。

“我”认为老王是不幸的,他的不幸不只是因为他命苦,还是因为这位善良的人没有被我真正理解 。是因为这位善良的人的谢意没有被我真正收到。我只知道他穷,只给了他钱,但是老王的本意是来感恩的。所以我对他的误会让我永远不得解脱。所以,我感到愧怍。

“ 愧怍”一词,真是含义丰富,请大家结合“送香油、送鸡蛋” 的内容进行思考。我愧怍的原因主要有哪些?

是“我”对自己不曾真正了解老王的心意而愧怍

还是 老王来的时候,我没有请他进来,老王离开的时候我没有送下楼,而愧怍。

还是 我还活着,尽管生活是多么艰难,但老王却死去了,我甚至还不知道他是如何死去的,而愧怍。

还是回想起来,我对老王的关爱还很不够,为他做的事太少,而愧怍。 我认为都有。

作者的愧怍表现了一个知识分子对待苦难人们的悲悯情怀,彰显了纯美人性,这是本文最“富有内涵的意蕴所在。

老王的悲剧,是那个时代的悲剧。

海明威说:“不要问丧钟为谁而鸣,它为我们每一个人敲响”。

同学们: 人类是一个整体,每一个生命不幸的离开。都应该引起我们的思

考。社会上总有幸运者,有不幸者,幸运者要学会去关注不幸者 。

所以请记住,面对老王,面对千千万万像老王一样的人,我们要以善良体

察善良, 不要让善良的人留有遗憾。

好,请大家齐读最后一句,以此向老王致歉:

我渐渐明白:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。

作业:

请以“善良的人”为题,写一篇随笔。

要求:(1)选取你身边的普通人。

(2)字数不超过500字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读