《竞选州长》教案[下学期]

图片预览

文档简介

竞选州长

马克·吐温(美国)

教学目标:

1、理解这篇小说的主题,认识资本主义“民主政治”的虚伪性。

2、了解本文结构上和语言上的特色。

3、学习运用大量引文推动情节发展的写法。

教学设想:

这是一篇外国短篇小说。它内容深刻,表现形式又不同于一般的小说。因此在教读的重点也在于这两方面:理解小说的主题;了解其形式上的特点。

根据教学目的确定教法:考虑到其形式独特,学生对课文主题的理解较学过的其他小说困难一些。因此,除了一定在学生对课文内容有了大概感知的前提下再去讨论分析以外,拟采用修改课文题目的方法,引导他们尽快地从整体上感知课文内容,进而初步理解课文的主题。

对课文内容的理解,拟从全文结尾部分的“我放弃竞选”入手,引导学生研究其中的原因,从而找出伍德福之流强加给“我”的一系列罪名,分析“我”竞选失败的原因。通过“析因”这样一个环节,引导学生理解本文深刻的主题。

这篇小说的语言和结构上的特色也是教学的重点。但着重让学生体会,了解本文在这两方面的特色。

因为这篇小说形式上的独特性,所以熟读课文、朗读课文更显得重要。拟由教师范读课文,学生分角色朗读课文。

难点、重点分析

1.课文的情节是如何安排的?

分析:这篇课文可分三部分。从开头到“和他们公开竞选”为第一部分,写“我”被提名为州长候选人后的矛盾心情。这一部分是故事的开端。这一开端揭示了矛盾,为下文情节展开作了准备。从“我也正是这么想呀”到“叫我爸爸”为第二部分,写“我”在竞选中遭到一系列的诬陷、攻击,得了“一大串晦气的头衔”,失去了“还好”的声望。这一部分是情节的发展和高潮,是这篇小说的重点。从“我放弃了竞选”到结尾为第三部分,写“我”满怀懊恼地退出了竞选。这一部分是故事的结局。这部分内容意味深长,引人深思,有强烈的讽刺意味。

2.这篇课文在情节安排和结构上有什么特点?

分析:这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这些引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情的严重后果,或表明“我”的心情,这样,不仅能看出情节发展的脉络,而且可品味出主题的深刻含义。

3.文中的“我”是个什么样的人?

分析:“我”是作者塑造的一个人物形象。“我”对竞选一无所知,对竞选中对方的诬蔑、攻击毫无思想准备,束手无策。“我”的老实正直与对方的狡诈阴险形成对比,使幽默和讽刺的作用更加强烈。

4.课文的思想意义体现在哪几个方面?

分析:这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。小说还撕开了资本主义国家“两党制”的画皮。资产阶级政党在本质上都是一样的,都不能反映广大人民的意志。这篇小说的思想意义远远超出了它所产生的那个时代,今天,它依然是我们认识资产阶级民主的虚伪和欺骗性的好教材。

5.本文写作特点是什么?

(1)巧妙地安排明暗两条线索。

不让竞选对手正面出场,把他们大量卑鄙无耻的竞选活动放在幕后;大量引用报纸上的文字,然后用“我”这条明线把它串起来,并形成鲜明的对比。这样安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。

这里,有两点需要具体指明:

第一,作者采用大量安排摘录“引文”,与“我”的辩白穿插起来的办法,层层推动故事情节的发展。这是一场一方连连进攻,一方连连退却、无从招架的战斗。摘录一次“引文”,那条暗线就向前延伸一步,体现为报纸的围攻又升了一级,竞选对手政治流氓的嘴脸暴露得又充分了一层。暗线通过摘录的文字交织在明线“我”的反应上;“我”受一次诬陷、围剿,自信心就少了一些,“懊恼”就多了几分,接连后退,以致“动摇”,直至“退出竞选”。这一明一暗,一进一退,且矛盾冲突层层加深,愈演愈烈,构成了小说故事情节演进的脉络。

第二,小说选取第一人称的写法起了重要作用。主人公“我”置于明处,他站在阳光下,惶惶然承受四面八方阴暗处泼过来的脏水。通过“我”的自白,有力地揭穿了竞选对手制造的谎言。他们纯属无中生有,连捕风捉影都谈不上,却让一位正派的竞选者有口难辩,只能忍污含垢,惨遭凌辱。“我”怎样才能击败对手?只有比他们更坏,更毒,更无耻,造更大的谣,扯更大的谎,把民众骗得更结实!否则,只能让脏水淹死。这篇小说主题之深,就深在这里。这一点,写得越真实可信,读者的同情感也就越深厚,主题的力度也就越强。而选用第一人称,剖开主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。

(2)运用多种多样的幽默手法达到讽刺效果。

首先,作者安排了矛盾双方是在人品上完全对立的两种人。一方是正派人,带有“天真”和“憨气”,另一方是能干出任何卑劣勾当的政治流氓。结果,臭名昭著的政治流氓成了正人君子,成了控告者,正派人反而成了被告,遭到一连串骇人听闻的“揭露”,这就产生了喜剧性。并且,政治流氓们竟然是“满腔义愤”,“正义凛然”,他们所指控的罪行也越来越离奇可怕。坏蛋在控诉和诬陷别人时越是装模作样地表现“正经”,就越是显得滑稽可笑,他们编排别人的罪行越是耸人听闻,就越是不值一驳,反而暴露了他们自己,形成了一幅绝妙的讽刺画。

其次,作者的幽默还表现在用夸张的手法,描写不少离奇的事件。比如,“义愤填膺”的“公众”一进门就捣毁家具和窗户,“走的时候把能带走的财物都拿走了”。“义愤”和私盗财物是极不协调的,产生了幽默效果,说明这些“仗义者”原来是伙强盗。再如因为妨碍视线而放火焚烧疯人院、九个刚学走路的小孩一齐上台叫爸爸,都是用明显的夸张产生幽默的例子,既显得滑稽又具有讽刺力量。

再次,小说的语言幽默含蓄,富有讽刺意味。比如,作者引用造谣者的谣言为造谣者画像,像这一段报纸上攻击“我”的话:“这种卑鄙的说法是一种下流的、无端的谣言,连丝毫事实根据的踪影都没有。像这样毁谤九泉之下的死者、并以谰言玷污他的声名的无耻手段,竟被人用以博得政治上的成功,这实在叫正人君子看了寒心。”说得多么冠冕堂皇!而事实上,用谰言玷污别人声誉,“博得政治上的成功”的人,正是伍德福、霍夫曼他们自己。这是一个多么深刻的讽刺。这种幽默含蓄的嘲弄,比起金刚怒目的严词斥责来,具有更大的批判作用。

6.有同学说,像“我”这样的人提名当州长候选人在美国现实生活中是没有的。作者把老实人作为主人公,与他作品的讽刺特色有什么联系?

分析:美国的现实生活中,像“我”这样的竞选人确实是不存在的。作者安排这样一个老实人,让他好像对什么叫“民主”选举一无所知,以为“名声不错”就一定能选上,“醉心于自己的长处”,当报刊造谣诬蔑他时,又毫无思想准备,束手无策,这样的夸张,才显出讽刺的分量,使读者对老实人的署相觉得可笑,而对另一方的阴险恶毒、凶相毕露,更感到憎恨。作者把老实正直与狡诈阴险作对比,使幽默与讽刺的作用更强烈。

采用老实人做主人公是马克·吐温讽刺小说的一个特色。《百万英镑》、《高尔斯密土的朋友再度出洋》等小说都是老实人当主角。马克·吐温自己说过:“主人公的单纯、天真、诚恳和浑然不觉要装得非常之像”,“才能收到美妙动人的效果”。因此,“老实人”与幽默讽刺的关系:主人公越单纯,他的想法就越显出是在说反话,但由于他本意诚恳,不是故意抬杠,他那些表现就富有幽默感,而这种幽默又含有隽永的讽刺意味。

第一课时

教学目标:

1、整体感知课文大概内容,初步理解小说的主题。

2、分析“我”最终放弃竞选的原因。

教学过程:

一、导入新课。

在文学作品里,比之诗歌、戏剧、散文,同学们更喜爱小说。为什么呢?因为小说有具体的故事情节、具体的环境、具体的人物形象。有不少同学读过中国的古典小说、现代小说,但初中学生接触外国小说较少。今天,我们共同来学习欣赏一篇外国小说——《竞选州长》,作者是美国批判现实主义作家马克·吐温。板书课题、作者。

二、教师范读课文,对学生提出要求:

1、注意字词的读音。

2、思考:

⑴小说讲了一个什么故事?小说的主要人物是谁?

⑵若将题目改为“一次……的竞选”,其中省略的地方根据课文的内容,可填什么词语?

三、读完课文后正音,讨论上述问题。

①小说主要描写一个独立党人——“我”参加竞选州长活动而遭到种种指控、诬蔑和恐吓,以致最后退出竞选的过程。主要人物是“我”。

②根据课文内容,为“一次……的竞选”中省略的部分填写恰当的词语。

如生答“虚伪”、“所谓的‘民主’”等即可达到初读课文的要求。(只要是反映对课文的基本理解即可,这是引导学生认真读书思考的一种方法或手段)

③教师挂出小黑板,列出应掌握的字、词,学生根据自己找的进行整理,对照落实。

小黑板内容:(加点字是需注意读音的)

缄默、隐衷、谰言、玷污、大事渲染、鼎沸、声名狼藉、偃旗息鼓、甘拜下风

动辄、相提并论、不知所措、以释群疑、居心险恶、悲恸、讹诈

四、学生默读课文,然后二人一组讨论“我”为什么“放弃竞选”。

教师可设计一些小题目帮助学生思考:

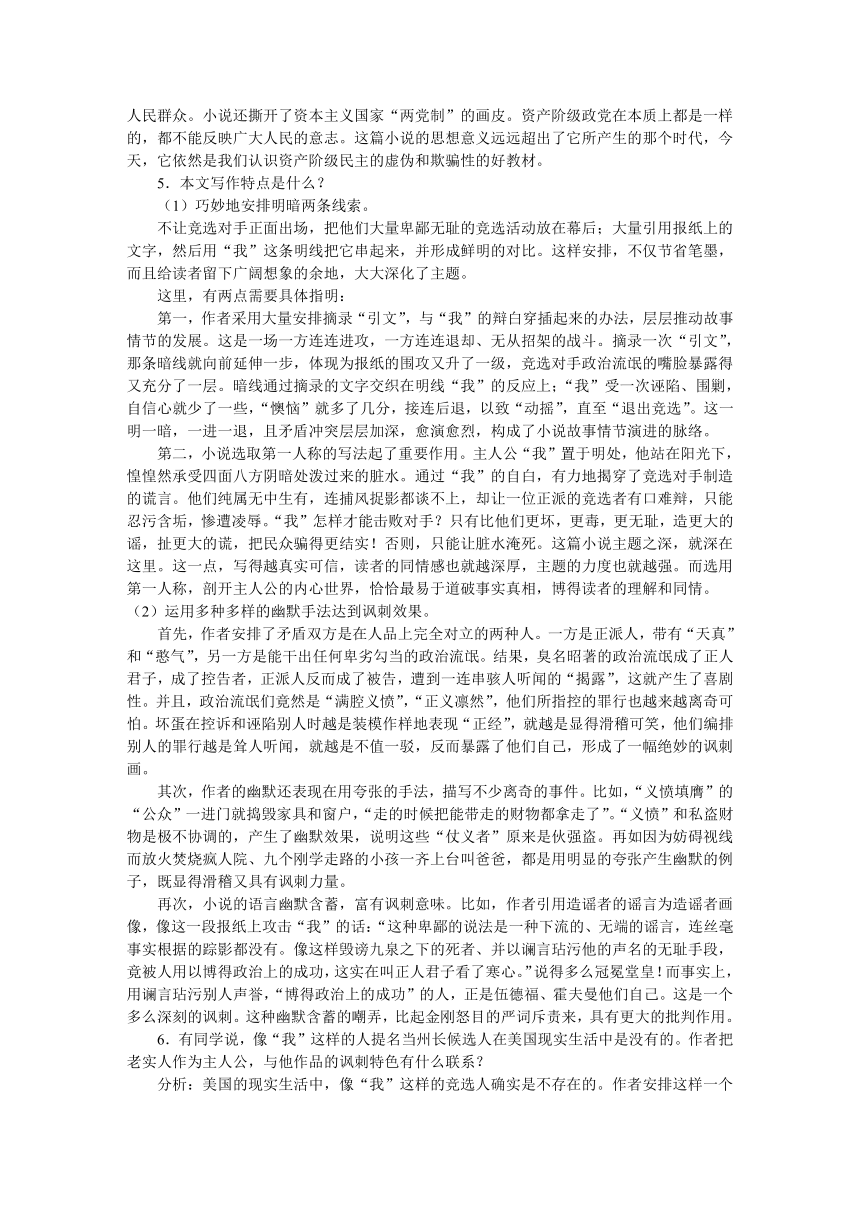

1、概括课文内容,依照先后次序填写下表。 莫须有的罪名 实际情况 “我”受诬陷时的心情

1 伪证罪 无中生有,纯属诬蔑 诧异得要爆炸神经错乱,不知所措

2 偷窃罪 “我”没到过蒙大拿 强烈愤慨(世间还能……吗?)

3 盗尸罪 没有诽谤过霍夫曼的祖父

4 酒疯症 “我”已整整三年没有喝酒 令人难以置信 绝对难以置信

5 贿赂罪 硬栽到“我”头上 深感羞辱

6 讹诈罪 准备“答复”指控和谣言

7 纵火罪 恶意中伤 陷入恐慌的境地

8 谋财害命 吓得要发疯

9 以权谋私 准备“答复”的念头动摇

10 九儿寻父 无耻的迫害 放弃竞选,甘败下风

对罪状分析,教师可就前两条罪状详加讲解、剖析,做示范,余下指导学生分析完成。

第一条罪状:伪证罪。时、地、证人俱全。引文内容概括:要从一个贫苦的土著寡妇及其无依无靠的儿女手里夺取一块贫瘠的香蕉园。实际情况是:“我”一辈子也没有到过交趾支那,瓦卡瓦克“我”也没听说过,至于香蕉园,“我”简直就不知道它和一只袋鼠有什么区别。这是“残酷无情的污蔑”!“我”受诬蔑时的心情是:“我诧异得要爆炸”,被“弄得精神错乱,不知所措”。引文所言“罪行”发生在好几年前的遥远的交趾支那,谁能去核实?指控者貌似仗义执言,为孤儿寡妇伸冤,不明真相的公众当然易被欺骗。小说中,这才仅仅是造谣诬蔑的开始,紧接着还有更卑劣、更离奇的事在后头,从而层层推进情节的发展。

第二条罪状:偷窃罪。引文内容概括:在蒙大拿偷窃且遭刑罚。人证、物证一应俱全。实际情况是,“我”一辈子也没到过蒙大拿。心情感受是:“对报纸有了戒心”,一拿起就“提心吊胆”,“世间还能有比这更居心险恶的事情吗?”

第三条罪状:诽谤罪。(比偷窃罪又升格了)引文的内容概括:“我”诬蔑德高望重的党的领袖霍夫曼的祖父。实际情况是:“可以把手按在《圣经》上发誓”,“从来没有诽谤过”,“从来没有听说他,也从来没有提到过他”。心情当然是挺激动。

第四条罪状:酒疯子。(较前又升一级)引文内容概括:“我”在竞选前花天酒地。实际情况是:“我”已经整整三年没有尝过酒了。心情是:“我”听到“酒疯子”的挥名已不感苦恼,对挨骂也习以为常,麻木不仁了。

第五条罪状:贿赂罪。第六条讹诈罪。“舆论鼎沸”,“我”似乎成了真罪人,而且可怕至极,也默认了,永远也不能翻供了。“我”深感羞辱,“想摆脱这种攻击,简直没有办法”。

教师小结:①上述六条罪状是可证明“我”是个罪人了。可造谣者不容“我”有片刻的喘息,接着又推出了四大罪状,把小说推入高潮。

分析后四条罪状:纵火罪、谋杀罪、以权谋私罪、九儿寻父。

要点:①前面六条罪状已将“我”全面定罪了,而这后四条罪状又欲置“我”于死地,因为这四条是触犯刑律的。②“我”对这一大串晦气头衔深感羞辱,虽认识到是一堆无稽的指控和下流恶毒的谣言攻击,但还是幻想用正常的手段来作答复,表现了“我”的老实乃至迂腐,这就注定了“我”在政治上肯定垮台的命运。③“九地寻父”是迫害“我”到了极点,摧毁了“我”心理的最后一道防线——自尊。小说高潮的标志:一个清白无辜的“我”变成罪犯,“对各式各样可耻罪行都习以为常”的约翰·霍夫曼和斯图阿特·伍德福二位却变成了“正人君子”。

2、“我”开始与斯图阿特·伍德福和约翰·霍夫曼竞选时是怎样想的?

明确:①“我”暗自“得意”,以为自己“声望还好”,胜过那两位先生。②“我”的心理越来越烦乱,觉得自己与那两位“对各式各样可耻的罪行都习以为常”的政客竞选,有损于自己的声誉和自尊,不希望让自己的名字与他们“相提并论地到处传播”。

3、开端部分引用祖母的信,作用是什么?答:证明“我”是个清白的人。

4、故事的结局怎样?“我”为什么放弃竞选?

五、集体讨论

在讨论基础上,教师明确放弃竞选的原因:竞选之初,“:我”的心情是高兴的,而且觉得有把握。因为“我”自己觉得比起另外两个对手来“声望还好”“生平没有干过一桩可羞的事情”;而两位对手“显然……习以为常”,按竞选条件,“我”当选应是理所当然的。可是对方报纸接二连三的对“我”造谣、诬陷,先后罗列六大罪名,并把烧死病人、谋害叔父、收刮弃婴等一大堆莫须有的罪名强加到“我”的头上,最后竟唆使九个各种肤色的小孩,齐登讲台,叫“我”爸爸,弄得我狼狈不堪。这样“我”简直不知所措,独立党的报刊主编和领袖们也都动摇害怕了,于是“我”自认晦气,偃旗息鼓退出竞选。

六、理解本文的主题

请学生根据以上分析,归纳这篇小说的主题。(这篇小说,通过描写“我”参加纽约州州长竞选而遭到一连串卑鄙无耻的诽谤和中伤的故事,有力竭力了美国“民主政治”的虚伪,深刻批判了资本主义社会的罪恶。)

结尾引用了“信”的签名,作用何在?

答:用签名作结,把对方列举的罪名—一列出,将现在与过去对比,点出参加竞选的“我”招致的后果令人哑然失笑,留下广泛的联想余地,起到深刻揭示与突出主题的作用。(这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。)

布置作业:

1、抄写生字词(音形义)

第二课时

教学目标:

1、理解本文夸张和讽刺的语言风格。

2、了解本文独特的结构。

教学过程:

一、读课文,分角色朗读。

指定朗读水平较高的男生读“我”的叙述部分,祖母的回信请一位女生读,要求根据内容突出语调和感情。

听读时思考:本文语言上有什么特点(结合“预习提示一”思考)?用笔在书上画出体现语言特点的语句。

二、了解本文的语言特色。

集体朗读,自由发言。

根据预习一,学生会很快答出这篇小说所具有的夸张和讽刺的语言特色。这一环节,着重引导学生从课文中找出体现这种语言特点的例子,能做一点简要的分析和说明。(结合“思考和练习2)

例:a、夸张:

㈠课文有时把两种不相干的事物联系起来。如:

⑴作者故意把香蕉园与袋鼠相提并论,是写“我”气糊涂了吗?(极力渲染“我”压根儿就不知道香蕉园,突出对方的造谣、污蔑。)

㈡用比喻的修辞进行夸张。如:

⑵于是,我渐渐对报纸有了戒心……(极力渲染我的恐惧心理,同时暴露对方恶意中伤的阴险狠毒。)

㈢罪行离奇,荒诞,故意夸大罪行(运用不可能落实的精确数字、故意夸大因果之间的反差)。如:

⑶指控“我”诈骗香蕉园一案,发生在相隔万里的异国他村,根本无法查实,但证人却精确到有34人之多。(对被资产阶级政客收买的报纸的胡编乱造行为进行夸张暴光。)

⑷指控“我”烧毁疯人院,为的是它妨碍了我的住宅视线,恶果尽量夸大,作案的动机和原因尽量缩小,这种因果反差是人一看便知是无稽之谈。

⑸指控“九儿寻父”。九个不同肤色的小孩同时来到集会的讲台上,除了阴谋之外,怎么可能呢?(揭露了对方完全是在捏造,突出显示了捏造者的无耻下流。)

b、讽刺:含蓄和嘲弄。如:

⑴写斯图阿特之流:“即令他们……”这是含蓄的讽刺,就是说他们是专干不名誉的事的。

⑵“当天夜里就有一群……由后门逃出去。”小说不把深夜闯入“我”家、对“我”进行人身威胁的人写成暴徒、强盗,而说是“受了污蔑和侮辱的公众”“满腔义愤”地来惩治“盗尸犯”,不过“走的时候把能带走的财物都拿去了”,这就是一种含蓄的嘲弄。⑶⑷⑸

练习:下列文字是根据课文改写的,它们与原文的表达效果有何不同?

①我没有去过交趾支那,没听说过瓦卡瓦克,没见过香蕉园。

②于是我渐渐对报纸有了戒心,一拿起来就觉得害怕了。

③当天夜里就有一群人冲进我的房子,我吓得逃走了。

④我还可以举出许多例子,直到读者不要看。

答案:①这是上个并列分句组成的表陈述的复句,只表示一般否定的意思,语气较轻;原文是三个感叹句(“我一辈子……和一只袋鼠有什么区别!”),用了夸张修辞手法,除表示强烈的否定意思之外,还表示非常惊讶,语气较重,表达了“我”对以造谣诬蔑为能事的资产阶级报刊的愤慨和抗议。

②这也是一个陈述句,表示“我”对作为资产阶级舆论的报刊怀有一定的恐惧心理。原文是一个表示比较的夸张句(“于是我渐渐对报纸有了戒心……会有一条响尾蛇似的。”),极力渲染了“我”“提心吊胆”的恐惧心理,突出的表现了作为资产阶级政客之喉舌的报纸,造谣中伤手段之阴险狠毒。

③这是一般概括的陈述句,只表示“我”当夜受到一群人惊吓的情形,而原文则是具体形象的描写句(“当天夜里就有一群……由后门逃出去。”),它运用了引用修辞手法,不直说被暴徒——一群劫掠与破坏的强盗袭击,而说是“受了诬蔑和侮辱的公众”“满腔义愤”的来惩治“盗尸犯”,不过“走的时候把能带走的财物都拿走了。”这种不直接指责而婉转的挖苦手法,显得风趣而有力量。

④这是一般的陈述句,意思比较平淡,原文则是一个假设句(“如果需要的话,”我可以继续举出许多例子,直到读者发腻为止。”),运用了移觉修辞,将本来适用于写人对食物的感觉的词语“发腻”,移用来表示人对那些匿名信件的视觉印象,表达“我”对那些造谣信件深恶痛绝的感情,表明匿名信之多,对“我”诬陷、攻击声势之大。

三、了解本文的结构特点。

提问:这篇小说与我们以前学过的小说,从形式上看有什么不同?

学生讨论后回答。

教师明确:这篇小说情节结构不同于前面学过的小说。他没有一般小说所具有的故事情节,典型环境和出场人物。全篇是靠摘引大量的报刊、信件的原文加上“我”的大量独白,构成情节,推动故事情节的发展。(引文列举了“我”的罪状,罪名一个比一个严重,把“我”从清白的“正人君子”推向“罪大恶极”,从而推动了故事情节的发展。)

四、思考,讨论作者与主人公的关系。

提问:这篇小说主人公的名字就是作者的名字,二者是不是一个人?

学生讨论回答后,教师明确:文中的马克·吐温不是作者。作者在小说中采用第一人称,主人公就用自己的名字,增强了现身说法的真实感和幽默感。(使人觉得“我”就是作者,他亲身遭受了种种不幸,使人同情他的遭遇,痛恨那些无耻的流氓。)

布置作业:

【小资料】

一、作者与写作背景。

马克·吐温(1835~1910),美国现实主义文学的杰出作家。出生于密苏里州的佛罗里达,原名为塞莫尔·朗荷恩·克莱门斯。父亲是地方法官,收入微薄。12岁时父亲去世,不得不出外谋生。先后当过印刷所的学徒、排字工人,内华达银矿工人,密西西比河的领航员和报社的新闻记者。他体验过各种各样的生活,积累了众多的文学素材,第一部出名的短篇小说集在1867年出版, 从此以后就以马克·吐温作笔名。(“马克·吐温”, Mark·Twain,原意是“两得”,领航员术语,即水深两得,航船可以顺利通过。)

马克·吐温一生创作了许多长篇小说,中、短篇小说,政论,杂文,游记等,全集共25卷。主要作品如《镀金时代》《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》《傻瓜威尔逊》《赤道环球游记》等。他站在资产阶级民主主义的立场,以幽默、讽刺的手法,揭露美国资本主义虚伪的民主和自由,抨击美国种族主义对.黑人的迫害和美帝国主义对外的侵略和扩张。鲁迅指出,马克·吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”。

《竞选州长》是马克·吐温早期作品中触及到资本主义社会本质的佳作。1861年,美国爆发南北战争,至1865年结束,以北部的胜利恢复了国家的统一。此时,美国资本主义经济得到迅速发展,形成垄断资本,由少数金融财团操纵全国经济命脉,控制国家政仅。对内,实行两党制(共和党与民主党),以民主、自由为幌子,实行残酷的阶级压迫和剥削;对外资本输出,进行掠夺和扩张。当时,美国总统的选举采用间接选举制度,即先由各州选民选出该州的总统选举人,可由这些选举人去投票选举总统。各州州长也是由两党竞选而产生的,民主党与共和党各自拉拢选票,不惜付重金收买。为了在竞选中获胜,两党互相攻击,不惜造谣中伤。《竞选州长》反映了这一黑暗的社会现实,为美国的“民主”描绘了一幅绝妙的讽刺画。

二、马克·吐温的幽默。

“没有什么东西能抵挡得住笑的攻击。”

你知道说这句话的是谁吗?他就是《竞选州长》的作者、美国著名的批判现实主义作家马克·吐温。他在小说中,以诙谐幽默的笔调,对美国社会中的拜金主义、种族歧视、虚伪的“民主”“自由”、伪善的道德等丑恶现象,进行了无情的讽刺和揭露,给我们提供了认识资本主义的生动形象的教材。在生活中,马克·吐温也常常是妙语联珠,出口成趣,很有幽默感。下面引摘几则:

1、据说美国有一个百万富翁,他的左眼坏了,于是花了许多钱装了一只假眼,假眼装得很好,人们看不出来,富翁也很得意。有一次,他碰到马克·吐温,问:“你猜得出吗,我哪只眼睛是假的?”马克·吐温端详了一会,指着他的左眼说:“这只是假的。”富翁万分惊异,不解地问:“你怎么知道的?”马克·吐温十分平静地回答:“因为你这只眼睛里还有一点点慈悲。”

马克·吐温(美国)

教学目标:

1、理解这篇小说的主题,认识资本主义“民主政治”的虚伪性。

2、了解本文结构上和语言上的特色。

3、学习运用大量引文推动情节发展的写法。

教学设想:

这是一篇外国短篇小说。它内容深刻,表现形式又不同于一般的小说。因此在教读的重点也在于这两方面:理解小说的主题;了解其形式上的特点。

根据教学目的确定教法:考虑到其形式独特,学生对课文主题的理解较学过的其他小说困难一些。因此,除了一定在学生对课文内容有了大概感知的前提下再去讨论分析以外,拟采用修改课文题目的方法,引导他们尽快地从整体上感知课文内容,进而初步理解课文的主题。

对课文内容的理解,拟从全文结尾部分的“我放弃竞选”入手,引导学生研究其中的原因,从而找出伍德福之流强加给“我”的一系列罪名,分析“我”竞选失败的原因。通过“析因”这样一个环节,引导学生理解本文深刻的主题。

这篇小说的语言和结构上的特色也是教学的重点。但着重让学生体会,了解本文在这两方面的特色。

因为这篇小说形式上的独特性,所以熟读课文、朗读课文更显得重要。拟由教师范读课文,学生分角色朗读课文。

难点、重点分析

1.课文的情节是如何安排的?

分析:这篇课文可分三部分。从开头到“和他们公开竞选”为第一部分,写“我”被提名为州长候选人后的矛盾心情。这一部分是故事的开端。这一开端揭示了矛盾,为下文情节展开作了准备。从“我也正是这么想呀”到“叫我爸爸”为第二部分,写“我”在竞选中遭到一系列的诬陷、攻击,得了“一大串晦气的头衔”,失去了“还好”的声望。这一部分是情节的发展和高潮,是这篇小说的重点。从“我放弃了竞选”到结尾为第三部分,写“我”满怀懊恼地退出了竞选。这一部分是故事的结局。这部分内容意味深长,引人深思,有强烈的讽刺意味。

2.这篇课文在情节安排和结构上有什么特点?

分析:这篇课文没有一般小说所具有的那种故事情节和出场人物,通篇是“我”——独立党候选人的自我独白。小说的情节就是“我”叙述自己参加竞选的经过。在安排上,作者反复摘引了大量报纸、信件上的材料,层层加深地推动情节发展。这些引文,既是构成事件发展的基本内容,也是故事情节的基本线索,它与作者的叙述、描写融为一体,构成了全篇完整的情节。引文之后,往往有所议论,或说明事情真相,或点明事情的严重后果,或表明“我”的心情,这样,不仅能看出情节发展的脉络,而且可品味出主题的深刻含义。

3.文中的“我”是个什么样的人?

分析:“我”是作者塑造的一个人物形象。“我”对竞选一无所知,对竞选中对方的诬蔑、攻击毫无思想准备,束手无策。“我”的老实正直与对方的狡诈阴险形成对比,使幽默和讽刺的作用更加强烈。

4.课文的思想意义体现在哪几个方面?

分析:这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。小说还撕开了资本主义国家“两党制”的画皮。资产阶级政党在本质上都是一样的,都不能反映广大人民的意志。这篇小说的思想意义远远超出了它所产生的那个时代,今天,它依然是我们认识资产阶级民主的虚伪和欺骗性的好教材。

5.本文写作特点是什么?

(1)巧妙地安排明暗两条线索。

不让竞选对手正面出场,把他们大量卑鄙无耻的竞选活动放在幕后;大量引用报纸上的文字,然后用“我”这条明线把它串起来,并形成鲜明的对比。这样安排,不仅节省笔墨,而且给读者留下广阔想象的余地,大大深化了主题。

这里,有两点需要具体指明:

第一,作者采用大量安排摘录“引文”,与“我”的辩白穿插起来的办法,层层推动故事情节的发展。这是一场一方连连进攻,一方连连退却、无从招架的战斗。摘录一次“引文”,那条暗线就向前延伸一步,体现为报纸的围攻又升了一级,竞选对手政治流氓的嘴脸暴露得又充分了一层。暗线通过摘录的文字交织在明线“我”的反应上;“我”受一次诬陷、围剿,自信心就少了一些,“懊恼”就多了几分,接连后退,以致“动摇”,直至“退出竞选”。这一明一暗,一进一退,且矛盾冲突层层加深,愈演愈烈,构成了小说故事情节演进的脉络。

第二,小说选取第一人称的写法起了重要作用。主人公“我”置于明处,他站在阳光下,惶惶然承受四面八方阴暗处泼过来的脏水。通过“我”的自白,有力地揭穿了竞选对手制造的谎言。他们纯属无中生有,连捕风捉影都谈不上,却让一位正派的竞选者有口难辩,只能忍污含垢,惨遭凌辱。“我”怎样才能击败对手?只有比他们更坏,更毒,更无耻,造更大的谣,扯更大的谎,把民众骗得更结实!否则,只能让脏水淹死。这篇小说主题之深,就深在这里。这一点,写得越真实可信,读者的同情感也就越深厚,主题的力度也就越强。而选用第一人称,剖开主人公的内心世界,恰恰最易于道破事实真相,博得读者的理解和同情。

(2)运用多种多样的幽默手法达到讽刺效果。

首先,作者安排了矛盾双方是在人品上完全对立的两种人。一方是正派人,带有“天真”和“憨气”,另一方是能干出任何卑劣勾当的政治流氓。结果,臭名昭著的政治流氓成了正人君子,成了控告者,正派人反而成了被告,遭到一连串骇人听闻的“揭露”,这就产生了喜剧性。并且,政治流氓们竟然是“满腔义愤”,“正义凛然”,他们所指控的罪行也越来越离奇可怕。坏蛋在控诉和诬陷别人时越是装模作样地表现“正经”,就越是显得滑稽可笑,他们编排别人的罪行越是耸人听闻,就越是不值一驳,反而暴露了他们自己,形成了一幅绝妙的讽刺画。

其次,作者的幽默还表现在用夸张的手法,描写不少离奇的事件。比如,“义愤填膺”的“公众”一进门就捣毁家具和窗户,“走的时候把能带走的财物都拿走了”。“义愤”和私盗财物是极不协调的,产生了幽默效果,说明这些“仗义者”原来是伙强盗。再如因为妨碍视线而放火焚烧疯人院、九个刚学走路的小孩一齐上台叫爸爸,都是用明显的夸张产生幽默的例子,既显得滑稽又具有讽刺力量。

再次,小说的语言幽默含蓄,富有讽刺意味。比如,作者引用造谣者的谣言为造谣者画像,像这一段报纸上攻击“我”的话:“这种卑鄙的说法是一种下流的、无端的谣言,连丝毫事实根据的踪影都没有。像这样毁谤九泉之下的死者、并以谰言玷污他的声名的无耻手段,竟被人用以博得政治上的成功,这实在叫正人君子看了寒心。”说得多么冠冕堂皇!而事实上,用谰言玷污别人声誉,“博得政治上的成功”的人,正是伍德福、霍夫曼他们自己。这是一个多么深刻的讽刺。这种幽默含蓄的嘲弄,比起金刚怒目的严词斥责来,具有更大的批判作用。

6.有同学说,像“我”这样的人提名当州长候选人在美国现实生活中是没有的。作者把老实人作为主人公,与他作品的讽刺特色有什么联系?

分析:美国的现实生活中,像“我”这样的竞选人确实是不存在的。作者安排这样一个老实人,让他好像对什么叫“民主”选举一无所知,以为“名声不错”就一定能选上,“醉心于自己的长处”,当报刊造谣诬蔑他时,又毫无思想准备,束手无策,这样的夸张,才显出讽刺的分量,使读者对老实人的署相觉得可笑,而对另一方的阴险恶毒、凶相毕露,更感到憎恨。作者把老实正直与狡诈阴险作对比,使幽默与讽刺的作用更强烈。

采用老实人做主人公是马克·吐温讽刺小说的一个特色。《百万英镑》、《高尔斯密土的朋友再度出洋》等小说都是老实人当主角。马克·吐温自己说过:“主人公的单纯、天真、诚恳和浑然不觉要装得非常之像”,“才能收到美妙动人的效果”。因此,“老实人”与幽默讽刺的关系:主人公越单纯,他的想法就越显出是在说反话,但由于他本意诚恳,不是故意抬杠,他那些表现就富有幽默感,而这种幽默又含有隽永的讽刺意味。

第一课时

教学目标:

1、整体感知课文大概内容,初步理解小说的主题。

2、分析“我”最终放弃竞选的原因。

教学过程:

一、导入新课。

在文学作品里,比之诗歌、戏剧、散文,同学们更喜爱小说。为什么呢?因为小说有具体的故事情节、具体的环境、具体的人物形象。有不少同学读过中国的古典小说、现代小说,但初中学生接触外国小说较少。今天,我们共同来学习欣赏一篇外国小说——《竞选州长》,作者是美国批判现实主义作家马克·吐温。板书课题、作者。

二、教师范读课文,对学生提出要求:

1、注意字词的读音。

2、思考:

⑴小说讲了一个什么故事?小说的主要人物是谁?

⑵若将题目改为“一次……的竞选”,其中省略的地方根据课文的内容,可填什么词语?

三、读完课文后正音,讨论上述问题。

①小说主要描写一个独立党人——“我”参加竞选州长活动而遭到种种指控、诬蔑和恐吓,以致最后退出竞选的过程。主要人物是“我”。

②根据课文内容,为“一次……的竞选”中省略的部分填写恰当的词语。

如生答“虚伪”、“所谓的‘民主’”等即可达到初读课文的要求。(只要是反映对课文的基本理解即可,这是引导学生认真读书思考的一种方法或手段)

③教师挂出小黑板,列出应掌握的字、词,学生根据自己找的进行整理,对照落实。

小黑板内容:(加点字是需注意读音的)

缄默、隐衷、谰言、玷污、大事渲染、鼎沸、声名狼藉、偃旗息鼓、甘拜下风

动辄、相提并论、不知所措、以释群疑、居心险恶、悲恸、讹诈

四、学生默读课文,然后二人一组讨论“我”为什么“放弃竞选”。

教师可设计一些小题目帮助学生思考:

1、概括课文内容,依照先后次序填写下表。 莫须有的罪名 实际情况 “我”受诬陷时的心情

1 伪证罪 无中生有,纯属诬蔑 诧异得要爆炸神经错乱,不知所措

2 偷窃罪 “我”没到过蒙大拿 强烈愤慨(世间还能……吗?)

3 盗尸罪 没有诽谤过霍夫曼的祖父

4 酒疯症 “我”已整整三年没有喝酒 令人难以置信 绝对难以置信

5 贿赂罪 硬栽到“我”头上 深感羞辱

6 讹诈罪 准备“答复”指控和谣言

7 纵火罪 恶意中伤 陷入恐慌的境地

8 谋财害命 吓得要发疯

9 以权谋私 准备“答复”的念头动摇

10 九儿寻父 无耻的迫害 放弃竞选,甘败下风

对罪状分析,教师可就前两条罪状详加讲解、剖析,做示范,余下指导学生分析完成。

第一条罪状:伪证罪。时、地、证人俱全。引文内容概括:要从一个贫苦的土著寡妇及其无依无靠的儿女手里夺取一块贫瘠的香蕉园。实际情况是:“我”一辈子也没有到过交趾支那,瓦卡瓦克“我”也没听说过,至于香蕉园,“我”简直就不知道它和一只袋鼠有什么区别。这是“残酷无情的污蔑”!“我”受诬蔑时的心情是:“我诧异得要爆炸”,被“弄得精神错乱,不知所措”。引文所言“罪行”发生在好几年前的遥远的交趾支那,谁能去核实?指控者貌似仗义执言,为孤儿寡妇伸冤,不明真相的公众当然易被欺骗。小说中,这才仅仅是造谣诬蔑的开始,紧接着还有更卑劣、更离奇的事在后头,从而层层推进情节的发展。

第二条罪状:偷窃罪。引文内容概括:在蒙大拿偷窃且遭刑罚。人证、物证一应俱全。实际情况是,“我”一辈子也没到过蒙大拿。心情感受是:“对报纸有了戒心”,一拿起就“提心吊胆”,“世间还能有比这更居心险恶的事情吗?”

第三条罪状:诽谤罪。(比偷窃罪又升格了)引文的内容概括:“我”诬蔑德高望重的党的领袖霍夫曼的祖父。实际情况是:“可以把手按在《圣经》上发誓”,“从来没有诽谤过”,“从来没有听说他,也从来没有提到过他”。心情当然是挺激动。

第四条罪状:酒疯子。(较前又升一级)引文内容概括:“我”在竞选前花天酒地。实际情况是:“我”已经整整三年没有尝过酒了。心情是:“我”听到“酒疯子”的挥名已不感苦恼,对挨骂也习以为常,麻木不仁了。

第五条罪状:贿赂罪。第六条讹诈罪。“舆论鼎沸”,“我”似乎成了真罪人,而且可怕至极,也默认了,永远也不能翻供了。“我”深感羞辱,“想摆脱这种攻击,简直没有办法”。

教师小结:①上述六条罪状是可证明“我”是个罪人了。可造谣者不容“我”有片刻的喘息,接着又推出了四大罪状,把小说推入高潮。

分析后四条罪状:纵火罪、谋杀罪、以权谋私罪、九儿寻父。

要点:①前面六条罪状已将“我”全面定罪了,而这后四条罪状又欲置“我”于死地,因为这四条是触犯刑律的。②“我”对这一大串晦气头衔深感羞辱,虽认识到是一堆无稽的指控和下流恶毒的谣言攻击,但还是幻想用正常的手段来作答复,表现了“我”的老实乃至迂腐,这就注定了“我”在政治上肯定垮台的命运。③“九地寻父”是迫害“我”到了极点,摧毁了“我”心理的最后一道防线——自尊。小说高潮的标志:一个清白无辜的“我”变成罪犯,“对各式各样可耻罪行都习以为常”的约翰·霍夫曼和斯图阿特·伍德福二位却变成了“正人君子”。

2、“我”开始与斯图阿特·伍德福和约翰·霍夫曼竞选时是怎样想的?

明确:①“我”暗自“得意”,以为自己“声望还好”,胜过那两位先生。②“我”的心理越来越烦乱,觉得自己与那两位“对各式各样可耻的罪行都习以为常”的政客竞选,有损于自己的声誉和自尊,不希望让自己的名字与他们“相提并论地到处传播”。

3、开端部分引用祖母的信,作用是什么?答:证明“我”是个清白的人。

4、故事的结局怎样?“我”为什么放弃竞选?

五、集体讨论

在讨论基础上,教师明确放弃竞选的原因:竞选之初,“:我”的心情是高兴的,而且觉得有把握。因为“我”自己觉得比起另外两个对手来“声望还好”“生平没有干过一桩可羞的事情”;而两位对手“显然……习以为常”,按竞选条件,“我”当选应是理所当然的。可是对方报纸接二连三的对“我”造谣、诬陷,先后罗列六大罪名,并把烧死病人、谋害叔父、收刮弃婴等一大堆莫须有的罪名强加到“我”的头上,最后竟唆使九个各种肤色的小孩,齐登讲台,叫“我”爸爸,弄得我狼狈不堪。这样“我”简直不知所措,独立党的报刊主编和领袖们也都动摇害怕了,于是“我”自认晦气,偃旗息鼓退出竞选。

六、理解本文的主题

请学生根据以上分析,归纳这篇小说的主题。(这篇小说,通过描写“我”参加纽约州州长竞选而遭到一连串卑鄙无耻的诽谤和中伤的故事,有力竭力了美国“民主政治”的虚伪,深刻批判了资本主义社会的罪恶。)

结尾引用了“信”的签名,作用何在?

答:用签名作结,把对方列举的罪名—一列出,将现在与过去对比,点出参加竞选的“我”招致的后果令人哑然失笑,留下广泛的联想余地,起到深刻揭示与突出主题的作用。(这篇小说揭露了美国“民主政治”的虚伪。一个正派、清白的老实人在竞选中成了最不正派、最不清白的“罪人”,这就告诉人们资本主义的所谓“自由竞选”、“民主政治”不过是资产阶级政客争权夺利、残酷倾轧的遮羞布。小说也暴露了资本主义“言论自由”的虚伪。资产阶级的所谓“言论自由”实质就是用谎言来诬蔑、攻击、陷害对方,来蒙蔽欺骗人民群众。)

布置作业:

1、抄写生字词(音形义)

第二课时

教学目标:

1、理解本文夸张和讽刺的语言风格。

2、了解本文独特的结构。

教学过程:

一、读课文,分角色朗读。

指定朗读水平较高的男生读“我”的叙述部分,祖母的回信请一位女生读,要求根据内容突出语调和感情。

听读时思考:本文语言上有什么特点(结合“预习提示一”思考)?用笔在书上画出体现语言特点的语句。

二、了解本文的语言特色。

集体朗读,自由发言。

根据预习一,学生会很快答出这篇小说所具有的夸张和讽刺的语言特色。这一环节,着重引导学生从课文中找出体现这种语言特点的例子,能做一点简要的分析和说明。(结合“思考和练习2)

例:a、夸张:

㈠课文有时把两种不相干的事物联系起来。如:

⑴作者故意把香蕉园与袋鼠相提并论,是写“我”气糊涂了吗?(极力渲染“我”压根儿就不知道香蕉园,突出对方的造谣、污蔑。)

㈡用比喻的修辞进行夸张。如:

⑵于是,我渐渐对报纸有了戒心……(极力渲染我的恐惧心理,同时暴露对方恶意中伤的阴险狠毒。)

㈢罪行离奇,荒诞,故意夸大罪行(运用不可能落实的精确数字、故意夸大因果之间的反差)。如:

⑶指控“我”诈骗香蕉园一案,发生在相隔万里的异国他村,根本无法查实,但证人却精确到有34人之多。(对被资产阶级政客收买的报纸的胡编乱造行为进行夸张暴光。)

⑷指控“我”烧毁疯人院,为的是它妨碍了我的住宅视线,恶果尽量夸大,作案的动机和原因尽量缩小,这种因果反差是人一看便知是无稽之谈。

⑸指控“九儿寻父”。九个不同肤色的小孩同时来到集会的讲台上,除了阴谋之外,怎么可能呢?(揭露了对方完全是在捏造,突出显示了捏造者的无耻下流。)

b、讽刺:含蓄和嘲弄。如:

⑴写斯图阿特之流:“即令他们……”这是含蓄的讽刺,就是说他们是专干不名誉的事的。

⑵“当天夜里就有一群……由后门逃出去。”小说不把深夜闯入“我”家、对“我”进行人身威胁的人写成暴徒、强盗,而说是“受了污蔑和侮辱的公众”“满腔义愤”地来惩治“盗尸犯”,不过“走的时候把能带走的财物都拿去了”,这就是一种含蓄的嘲弄。⑶⑷⑸

练习:下列文字是根据课文改写的,它们与原文的表达效果有何不同?

①我没有去过交趾支那,没听说过瓦卡瓦克,没见过香蕉园。

②于是我渐渐对报纸有了戒心,一拿起来就觉得害怕了。

③当天夜里就有一群人冲进我的房子,我吓得逃走了。

④我还可以举出许多例子,直到读者不要看。

答案:①这是上个并列分句组成的表陈述的复句,只表示一般否定的意思,语气较轻;原文是三个感叹句(“我一辈子……和一只袋鼠有什么区别!”),用了夸张修辞手法,除表示强烈的否定意思之外,还表示非常惊讶,语气较重,表达了“我”对以造谣诬蔑为能事的资产阶级报刊的愤慨和抗议。

②这也是一个陈述句,表示“我”对作为资产阶级舆论的报刊怀有一定的恐惧心理。原文是一个表示比较的夸张句(“于是我渐渐对报纸有了戒心……会有一条响尾蛇似的。”),极力渲染了“我”“提心吊胆”的恐惧心理,突出的表现了作为资产阶级政客之喉舌的报纸,造谣中伤手段之阴险狠毒。

③这是一般概括的陈述句,只表示“我”当夜受到一群人惊吓的情形,而原文则是具体形象的描写句(“当天夜里就有一群……由后门逃出去。”),它运用了引用修辞手法,不直说被暴徒——一群劫掠与破坏的强盗袭击,而说是“受了诬蔑和侮辱的公众”“满腔义愤”的来惩治“盗尸犯”,不过“走的时候把能带走的财物都拿走了。”这种不直接指责而婉转的挖苦手法,显得风趣而有力量。

④这是一般的陈述句,意思比较平淡,原文则是一个假设句(“如果需要的话,”我可以继续举出许多例子,直到读者发腻为止。”),运用了移觉修辞,将本来适用于写人对食物的感觉的词语“发腻”,移用来表示人对那些匿名信件的视觉印象,表达“我”对那些造谣信件深恶痛绝的感情,表明匿名信之多,对“我”诬陷、攻击声势之大。

三、了解本文的结构特点。

提问:这篇小说与我们以前学过的小说,从形式上看有什么不同?

学生讨论后回答。

教师明确:这篇小说情节结构不同于前面学过的小说。他没有一般小说所具有的故事情节,典型环境和出场人物。全篇是靠摘引大量的报刊、信件的原文加上“我”的大量独白,构成情节,推动故事情节的发展。(引文列举了“我”的罪状,罪名一个比一个严重,把“我”从清白的“正人君子”推向“罪大恶极”,从而推动了故事情节的发展。)

四、思考,讨论作者与主人公的关系。

提问:这篇小说主人公的名字就是作者的名字,二者是不是一个人?

学生讨论回答后,教师明确:文中的马克·吐温不是作者。作者在小说中采用第一人称,主人公就用自己的名字,增强了现身说法的真实感和幽默感。(使人觉得“我”就是作者,他亲身遭受了种种不幸,使人同情他的遭遇,痛恨那些无耻的流氓。)

布置作业:

【小资料】

一、作者与写作背景。

马克·吐温(1835~1910),美国现实主义文学的杰出作家。出生于密苏里州的佛罗里达,原名为塞莫尔·朗荷恩·克莱门斯。父亲是地方法官,收入微薄。12岁时父亲去世,不得不出外谋生。先后当过印刷所的学徒、排字工人,内华达银矿工人,密西西比河的领航员和报社的新闻记者。他体验过各种各样的生活,积累了众多的文学素材,第一部出名的短篇小说集在1867年出版, 从此以后就以马克·吐温作笔名。(“马克·吐温”, Mark·Twain,原意是“两得”,领航员术语,即水深两得,航船可以顺利通过。)

马克·吐温一生创作了许多长篇小说,中、短篇小说,政论,杂文,游记等,全集共25卷。主要作品如《镀金时代》《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》《傻瓜威尔逊》《赤道环球游记》等。他站在资产阶级民主主义的立场,以幽默、讽刺的手法,揭露美国资本主义虚伪的民主和自由,抨击美国种族主义对.黑人的迫害和美帝国主义对外的侵略和扩张。鲁迅指出,马克·吐温“成了幽默家,是为了生活,而在幽默中又含着哀怨,含着讽刺,则是不甘于这样的生活的缘故了”。

《竞选州长》是马克·吐温早期作品中触及到资本主义社会本质的佳作。1861年,美国爆发南北战争,至1865年结束,以北部的胜利恢复了国家的统一。此时,美国资本主义经济得到迅速发展,形成垄断资本,由少数金融财团操纵全国经济命脉,控制国家政仅。对内,实行两党制(共和党与民主党),以民主、自由为幌子,实行残酷的阶级压迫和剥削;对外资本输出,进行掠夺和扩张。当时,美国总统的选举采用间接选举制度,即先由各州选民选出该州的总统选举人,可由这些选举人去投票选举总统。各州州长也是由两党竞选而产生的,民主党与共和党各自拉拢选票,不惜付重金收买。为了在竞选中获胜,两党互相攻击,不惜造谣中伤。《竞选州长》反映了这一黑暗的社会现实,为美国的“民主”描绘了一幅绝妙的讽刺画。

二、马克·吐温的幽默。

“没有什么东西能抵挡得住笑的攻击。”

你知道说这句话的是谁吗?他就是《竞选州长》的作者、美国著名的批判现实主义作家马克·吐温。他在小说中,以诙谐幽默的笔调,对美国社会中的拜金主义、种族歧视、虚伪的“民主”“自由”、伪善的道德等丑恶现象,进行了无情的讽刺和揭露,给我们提供了认识资本主义的生动形象的教材。在生活中,马克·吐温也常常是妙语联珠,出口成趣,很有幽默感。下面引摘几则:

1、据说美国有一个百万富翁,他的左眼坏了,于是花了许多钱装了一只假眼,假眼装得很好,人们看不出来,富翁也很得意。有一次,他碰到马克·吐温,问:“你猜得出吗,我哪只眼睛是假的?”马克·吐温端详了一会,指着他的左眼说:“这只是假的。”富翁万分惊异,不解地问:“你怎么知道的?”马克·吐温十分平静地回答:“因为你这只眼睛里还有一点点慈悲。”

同课章节目录

- 第一单元 文化生活

- 1 苏州园林

- 2 周庄水韵

- 3 短文两篇

- 4 文化眼光

- 第二单元 爱情如歌

- 5 给女儿的信

- 6 *西花厅的海棠花又开了

- 7 致橡树

- 8 贤人的礼物

- 第三单元 走近鲁迅

- 9 风筝

- 10 故乡

- 11 孔乙己

- 12 *诗两首

- 13 *有的人

- 第四单元 步入书林

- 14 《安徒生童话》前记

- 15 《真话记》后记

- 16 《繁星》《春水》内容提要

- 17 *文中有“画”

- 18 *《窗》的艺术辩证法

- 第五单元 讲坛回响

- 19 纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 20 最后一次的讲演

- 21 *敬业与乐业

- 22 *在萧红墓前的五分钟演讲

- 第六单元 世间百态

- 23 差不多先生传

- 24 劳山道士

- 25 *竞选州长

- 第七单元 忧乐天下

- 26 岳阳楼记

- 27 醉翁亭记

- 28 诗二首

- 第八单元 明清小说选读

- 29 煮酒论英雄

- 30 武松打虎

- 31 *范进中举