2024届高考专题复习:话语中的逻辑 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:话语中的逻辑 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 347.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-16 14:30:06 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

Logic逻辑

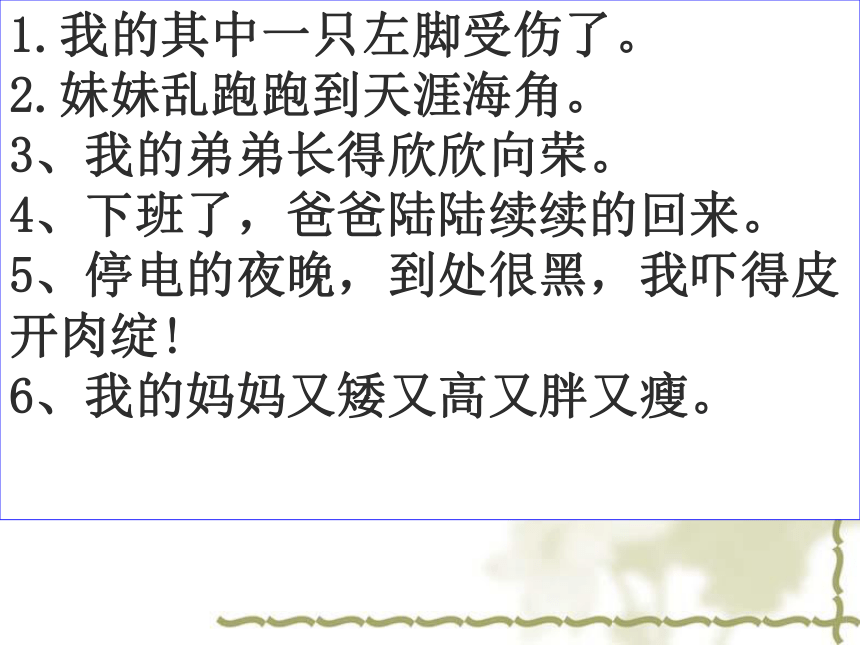

我的其中一只左脚受伤了。

妹妹乱跑跑到天涯海角。

3、我的弟弟长得欣欣向荣。

4、下班了,爸爸陆陆续续的回来。

5、停电的夜晚,到处很黑,我吓得皮开肉绽!

6、我的妈妈又矮又高又胖又瘦。

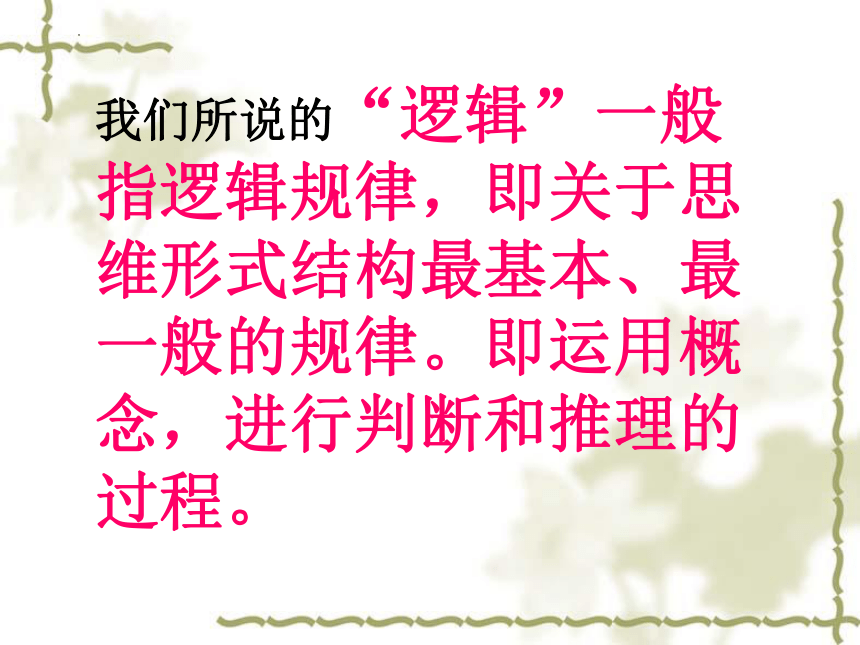

我们所说的“逻辑”一般指逻辑规律,即关于思维形式结构最基本、最一般的规律。即运用概念,进行判断和推理的过程。

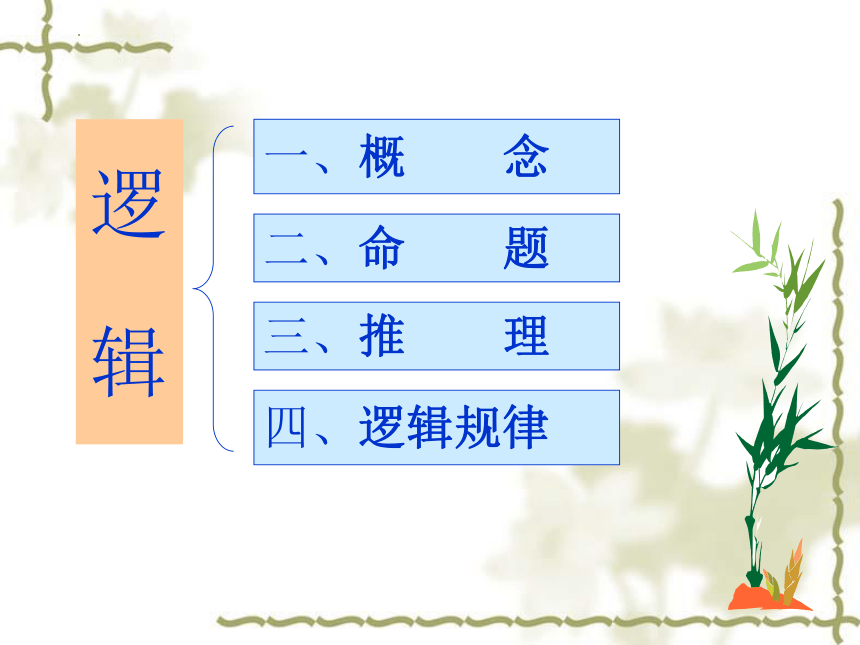

逻 辑

一、概 念

二、命 题

三、推 理

四、逻辑规律

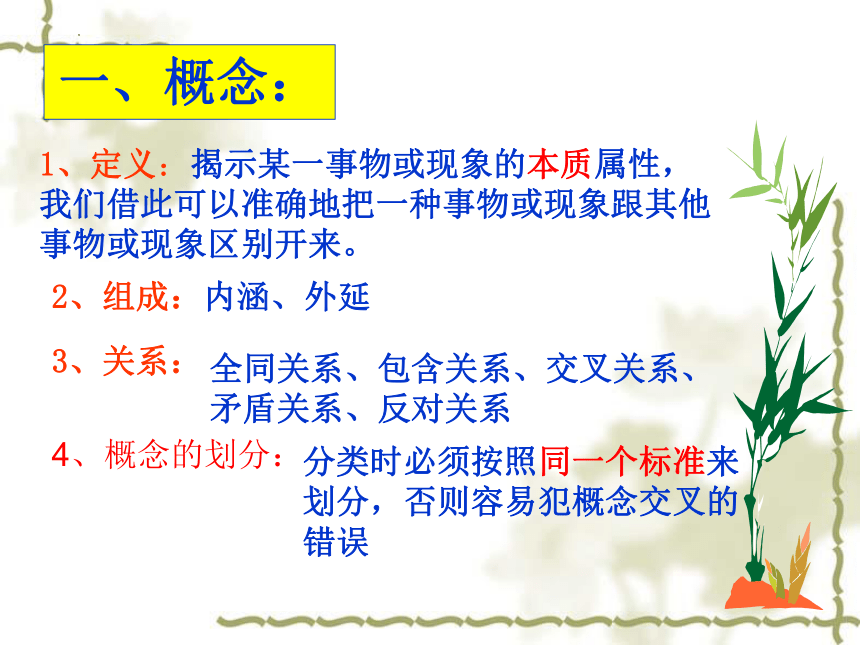

一、概念:

1、定义:揭示某一事物或现象的本质属性,我们借此可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

2、组成:内涵、外延

3、关系:

全同关系、包含关系、交叉关系、矛盾关系、反对关系

4、概念的划分:

分类时必须按照同一个标准来划分,否则容易犯概念交叉的错误

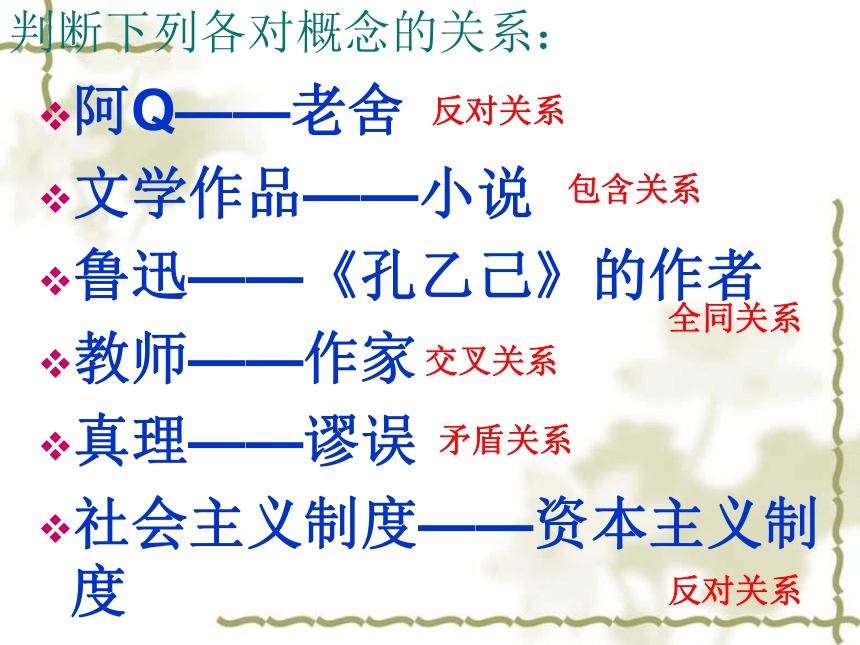

判断下列各对概念的关系:

阿Q——老舍

文学作品——小说

鲁迅——《孔乙己》的作者

教师——作家

真理——谬误

社会主义制度——资本主义制度

反对关系

包含关系

全同关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

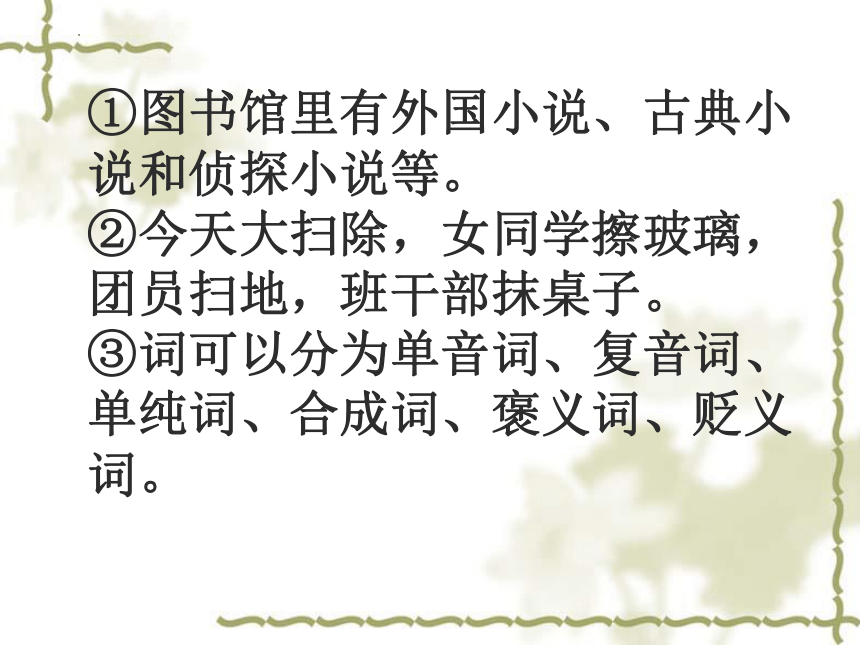

①图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

②今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

③词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词、贬义词。

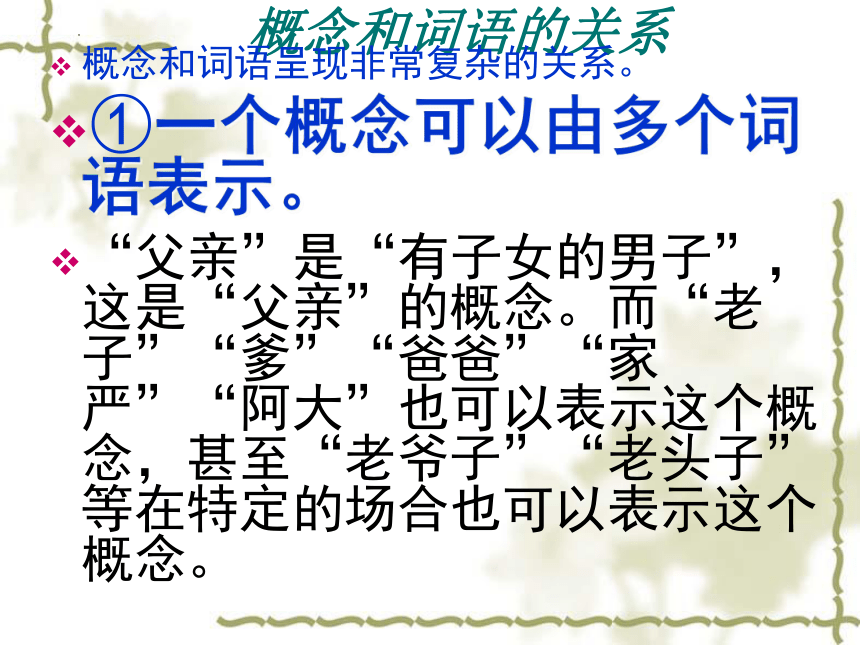

概念和词语的关系

概念和词语呈现非常复杂的关系。

①一个概念可以由多个词语表示。

“父亲”是“有子女的男子”,这是“父亲”的概念。而“老子”“爹”“爸爸”“家严”“阿大”也可以表示这个概念,甚至“老爷子”“老头子”等在特定的场合也可以表示这个概念。

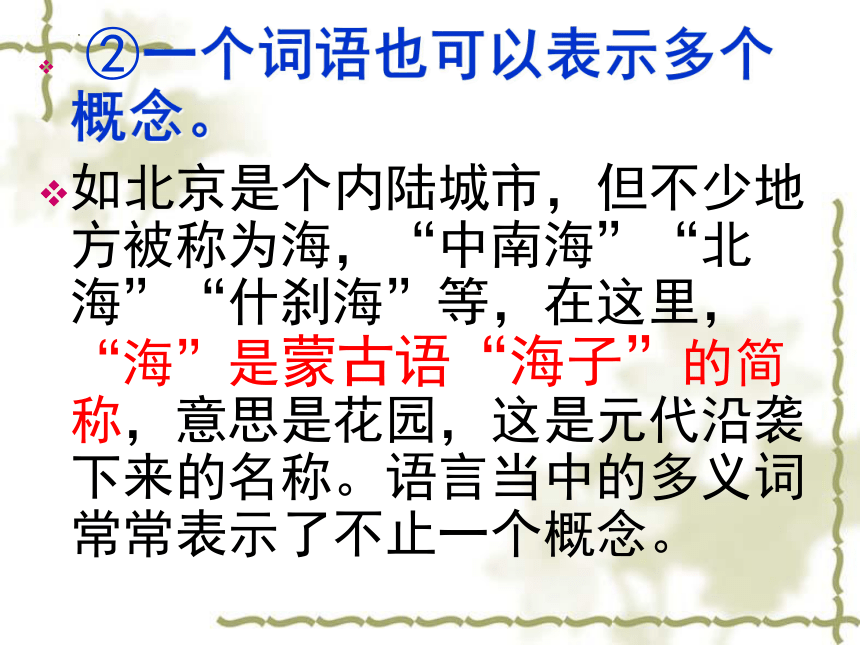

②一个词语也可以表示多个概念。

如北京是个内陆城市,但不少地方被称为海,“中南海”“北海”“什刹海”等,在这里,“海”是蒙古语“海子”的简称,意思是花园,这是元代沿袭下来的名称。语言当中的多义词常常表示了不止一个概念。

①我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路(鲁迅《故乡》)。

②可是匪徒们走上几十里的大山背,他们没想到包马蹄的麻袋片全烂掉在马路上,露出了马脚(曲波《林海雪原》)。

③丞相非在梦中,君乃在梦中耳(罗贯中《杨修之死》)。

二、命题

定义:是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

我们看下列语句:

①红豆生南国,②春来发几枝?

③愿君多采撷,④此物最相思!

思考这些句子哪些是命题?

、

命题和句子的关系:

同一命题可以用不同的句子来表示

如:这个困难是可以克服的

也可以表达成:这个困难不是不可以克服的。

、

命题和句子的关系:

一个句子可以表示不止一个命题,这就是多义句。

如“三个学校的领导”

惨象,已使我目不忍睹;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?(鲁迅《记念刘和珍君》)。

一句话在字面意义之外,还可能有类似于戏剧中“潜台词”的言外之意,逻辑学上叫“预设义”或“隐藏义”

如:“你真行啊!”

说说句子的隐含信息。

从那以后,祥林嫂就不再提那件令人伤心的事了。

三、推理

1、定义:是由已知的命题得出新的命题的思维过程。

推理是从一个或几个已知判断推出一个新判断的思维形式。

推理由前提、结论、推理联项三个部分组成。

前提是作为推理根据的已知判断;

结论是根据已知判断所推出的新判断;

推理的联项是前提与结论之间的逻辑联结项,是推理的逻辑常项。

推理中常见的有三段论推理和二难推理

(1)三段论推理是由两个包含着一个共同项的性质判断作前提,推出另一个性质判断为结论的间接推理。

2、形式:

三段论有大小前提和结论三部分。

①大前提:包含大项的前提。

②小前提:包含小项的前提。

③结论:推出的新判断。

一般地说,在关联词“所以”、“因此”,“由此可见”等等后面的是结论;在关联词“因为”前面的是结论。

这个定义注意:

两个前提必须有一个共同项(相同的概念);

三段论是间接推理,因为它的前提是两个判断组成。

凡犯罪行为都是违法行为

抢劫行为是犯罪行为,

所以,抢劫行为是违法行为。

只有年满18岁,才有选举权,

他有选举权,

所以他已经年满18岁。”

山无棱,天地合,乃敢与君绝

山永远有棱、天地永远不合

永远不敢与君绝

(2)二难推理在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。

东方朔偷饮了汉武帝求得的据说饮了能够不死的酒,汉武帝要杀他,他说:“如果这酒真能使人不死,那么你就杀不死我;如果这酒不能使人不死(你能杀得死我),那么它就没有什么用处;这酒或者能使人不死,或者不能使人不死;所以你或者杀不死我,或者不必杀我。”

普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律。

包括:同一律、矛盾律和排中律。 普通逻辑基本规律对人的思维有强制性,违背了它,思维就会发生混乱,人们就不能正确地认识事物和准确地表达思想。

四、逻辑规律

同一律:在同一思维过程中,每一思想都与其自身保持同一。所使用的概念和命题必须始终保持同一,“同一思维过程”,是指同一时间、同一关系、同一思维对象三个方面的“三同一”思维过程。不能偷换概念,改变话题。

如“群众是真正的英雄,

我是群众,

所以我是真正的英雄。”

违反同一律要求的基本错误是:在同一思维过程中,概念、判断的内容不确定。

具体表现为:偷换概念或混淆概念、偷换论题或混淆论题(或转移论题)。

矛盾律:在同一思维过程中,针对同一对象,两个互相矛盾的命题不能同时都是真的,必有一假。即一个思想及其否定不能同时都是真的。

如果违反这一要求,在同一思维过程中对一个对象既予以肯定,又予以否定,就犯了“自相矛盾”的错误。

通常人们说“出尔反尔”、“自己打自己嘴巴”等就是对这种错误的形象说明。

价值连城的无价之宝。

他是无数死难者中唯一的幸存者。

排中律:在同一思维过程中,两个具有矛盾或反对关系的思想不能同假,其中至少必有一真。简而言之,就是要保证思维的明确性

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

这段论对“世界上有鬼”和“世界上没鬼”这对互相矛盾的判断同时否定,犯了“两不可”的错误。

违反排中律要求的基本逻辑错误是“两不可”,即在同一思维过程中,对两个具有矛盾关系的概念,都同时予以否定。

⑴严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

⑵这座山从来没有人上去过,上去的人也从来没有下来过。

⑶或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

⑷编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

Logic逻辑

我的其中一只左脚受伤了。

妹妹乱跑跑到天涯海角。

3、我的弟弟长得欣欣向荣。

4、下班了,爸爸陆陆续续的回来。

5、停电的夜晚,到处很黑,我吓得皮开肉绽!

6、我的妈妈又矮又高又胖又瘦。

我们所说的“逻辑”一般指逻辑规律,即关于思维形式结构最基本、最一般的规律。即运用概念,进行判断和推理的过程。

逻 辑

一、概 念

二、命 题

三、推 理

四、逻辑规律

一、概念:

1、定义:揭示某一事物或现象的本质属性,我们借此可以准确地把一种事物或现象跟其他事物或现象区别开来。

2、组成:内涵、外延

3、关系:

全同关系、包含关系、交叉关系、矛盾关系、反对关系

4、概念的划分:

分类时必须按照同一个标准来划分,否则容易犯概念交叉的错误

判断下列各对概念的关系:

阿Q——老舍

文学作品——小说

鲁迅——《孔乙己》的作者

教师——作家

真理——谬误

社会主义制度——资本主义制度

反对关系

包含关系

全同关系

交叉关系

矛盾关系

反对关系

①图书馆里有外国小说、古典小说和侦探小说等。

②今天大扫除,女同学擦玻璃,团员扫地,班干部抹桌子。

③词可以分为单音词、复音词、单纯词、合成词、褒义词、贬义词。

概念和词语的关系

概念和词语呈现非常复杂的关系。

①一个概念可以由多个词语表示。

“父亲”是“有子女的男子”,这是“父亲”的概念。而“老子”“爹”“爸爸”“家严”“阿大”也可以表示这个概念,甚至“老爷子”“老头子”等在特定的场合也可以表示这个概念。

②一个词语也可以表示多个概念。

如北京是个内陆城市,但不少地方被称为海,“中南海”“北海”“什刹海”等,在这里,“海”是蒙古语“海子”的简称,意思是花园,这是元代沿袭下来的名称。语言当中的多义词常常表示了不止一个概念。

①我躺着,听船底潺潺的水声,知道我在走我的路(鲁迅《故乡》)。

②可是匪徒们走上几十里的大山背,他们没想到包马蹄的麻袋片全烂掉在马路上,露出了马脚(曲波《林海雪原》)。

③丞相非在梦中,君乃在梦中耳(罗贯中《杨修之死》)。

二、命题

定义:是运用概念进行判断的语言形式,是断定或陈述事物情况的思维单位。

我们看下列语句:

①红豆生南国,②春来发几枝?

③愿君多采撷,④此物最相思!

思考这些句子哪些是命题?

、

命题和句子的关系:

同一命题可以用不同的句子来表示

如:这个困难是可以克服的

也可以表达成:这个困难不是不可以克服的。

、

命题和句子的关系:

一个句子可以表示不止一个命题,这就是多义句。

如“三个学校的领导”

惨象,已使我目不忍睹;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?(鲁迅《记念刘和珍君》)。

一句话在字面意义之外,还可能有类似于戏剧中“潜台词”的言外之意,逻辑学上叫“预设义”或“隐藏义”

如:“你真行啊!”

说说句子的隐含信息。

从那以后,祥林嫂就不再提那件令人伤心的事了。

三、推理

1、定义:是由已知的命题得出新的命题的思维过程。

推理是从一个或几个已知判断推出一个新判断的思维形式。

推理由前提、结论、推理联项三个部分组成。

前提是作为推理根据的已知判断;

结论是根据已知判断所推出的新判断;

推理的联项是前提与结论之间的逻辑联结项,是推理的逻辑常项。

推理中常见的有三段论推理和二难推理

(1)三段论推理是由两个包含着一个共同项的性质判断作前提,推出另一个性质判断为结论的间接推理。

2、形式:

三段论有大小前提和结论三部分。

①大前提:包含大项的前提。

②小前提:包含小项的前提。

③结论:推出的新判断。

一般地说,在关联词“所以”、“因此”,“由此可见”等等后面的是结论;在关联词“因为”前面的是结论。

这个定义注意:

两个前提必须有一个共同项(相同的概念);

三段论是间接推理,因为它的前提是两个判断组成。

凡犯罪行为都是违法行为

抢劫行为是犯罪行为,

所以,抢劫行为是违法行为。

只有年满18岁,才有选举权,

他有选举权,

所以他已经年满18岁。”

山无棱,天地合,乃敢与君绝

山永远有棱、天地永远不合

永远不敢与君绝

(2)二难推理在前提中提出两种可能,然后由这种可能推理出两种结论,对方无论选择其中的哪一种结论,都会陷入进退维谷、左右为难的境地。

东方朔偷饮了汉武帝求得的据说饮了能够不死的酒,汉武帝要杀他,他说:“如果这酒真能使人不死,那么你就杀不死我;如果这酒不能使人不死(你能杀得死我),那么它就没有什么用处;这酒或者能使人不死,或者不能使人不死;所以你或者杀不死我,或者不必杀我。”

普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律。

包括:同一律、矛盾律和排中律。 普通逻辑基本规律对人的思维有强制性,违背了它,思维就会发生混乱,人们就不能正确地认识事物和准确地表达思想。

四、逻辑规律

同一律:在同一思维过程中,每一思想都与其自身保持同一。所使用的概念和命题必须始终保持同一,“同一思维过程”,是指同一时间、同一关系、同一思维对象三个方面的“三同一”思维过程。不能偷换概念,改变话题。

如“群众是真正的英雄,

我是群众,

所以我是真正的英雄。”

违反同一律要求的基本错误是:在同一思维过程中,概念、判断的内容不确定。

具体表现为:偷换概念或混淆概念、偷换论题或混淆论题(或转移论题)。

矛盾律:在同一思维过程中,针对同一对象,两个互相矛盾的命题不能同时都是真的,必有一假。即一个思想及其否定不能同时都是真的。

如果违反这一要求,在同一思维过程中对一个对象既予以肯定,又予以否定,就犯了“自相矛盾”的错误。

通常人们说“出尔反尔”、“自己打自己嘴巴”等就是对这种错误的形象说明。

价值连城的无价之宝。

他是无数死难者中唯一的幸存者。

排中律:在同一思维过程中,两个具有矛盾或反对关系的思想不能同假,其中至少必有一真。简而言之,就是要保证思维的明确性

例如:“说世界上有鬼,这不对,这是迷信;但要说世界上没鬼,也未免武断,因为有些现象还真不好解释。”

这段论对“世界上有鬼”和“世界上没鬼”这对互相矛盾的判断同时否定,犯了“两不可”的错误。

违反排中律要求的基本逻辑错误是“两不可”,即在同一思维过程中,对两个具有矛盾关系的概念,都同时予以否定。

⑴严禁触摸电线,500伏高压,一触即死,违者法办。

⑵这座山从来没有人上去过,上去的人也从来没有下来过。

⑶或者采纳他的意见,或者抛弃他的意见,我都不赞成。

⑷编辑同志,您说我的作品不够成熟,显得幼稚,那您就把它当成儿童文学发表吧。

同课章节目录