第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共31张PPT)-2023-2024学年高一历史上学期(中外历史纲要上)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共31张PPT)-2023-2024学年高一历史上学期(中外历史纲要上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 43.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-17 10:35:44 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

盛世风华之典章制度

——隋唐的制度变化与创新

课程标准

通过了解概括三国两晋南北朝至隋唐的选官制度、中枢机构、赋税制度的演变等重要史实,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

目录

衣食租税总关情

03

三省离合自有因

02

门阀来去一场梦

01

01

门阀来去一场梦

世卿世禄制

西周

九品中正制

魏晋

察举制

汉朝

科举制

隋唐

1905年

废除

军功爵制

战国

时空定位

材料导入

一、从察举制到九品中正制

1、光元二年(公元前134年),汉武帝令郡国每年举孝、廉各一人,建立起一种由下而上推荐人才为官的制度。

歆谓之曰:“今当举六孝廉,多得贵戚书令,不宜相违。欲自用一名士,以报国家,尔助我求之。” ——范晔《后汉书·种暠传》

孝谓曰善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。 ——班固《汉书·武帝纪》

2、东汉光武帝继续推行察举制,同时提倡清议,重气节,喜欢品评人物。

3.延康元年(公元220年),曹丕采纳尚书陈群的建议,设立九品中正制。

【九品中正制】中央委任中正官为各地人才评定等级,按照家世、道德、才能把人才共分为九等,朝廷依此授以相应的官职。

材料导入

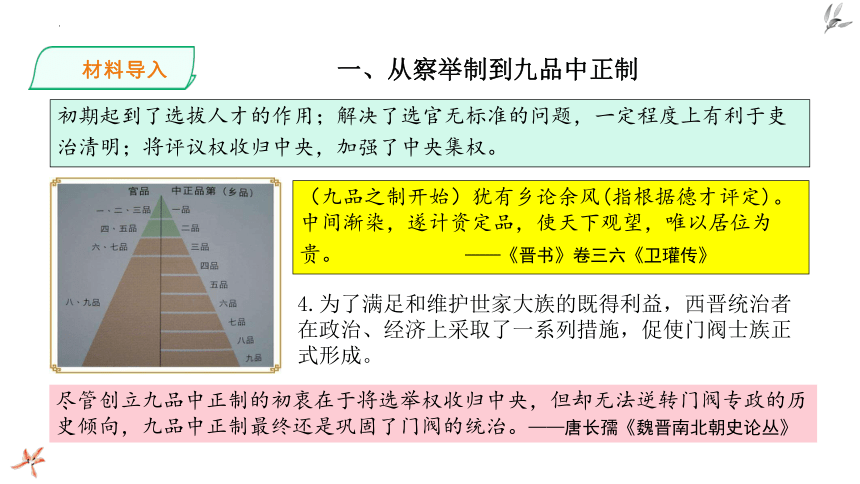

初期起到了选拔人才的作用;解决了选官无标准的问题,一定程度上有利于吏治清明;将评议权收归中央,加强了中央集权。

一、从察举制到九品中正制

(九品之制开始)犹有乡论余风(指根据德才评定)。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。 ——《晋书》卷三六《卫瓘传》

4.为了满足和维护世家大族的既得利益,西晋统治者在政治、经济上采取了一系列措施,促使门阀士族正式形成。

尽管创立九品中正制的初衷在于将选举权收归中央,但却无法逆转门阀专政的历史倾向,九品中正制最终还是巩固了门阀的统治。——唐长孺《魏晋南北朝史论丛》

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

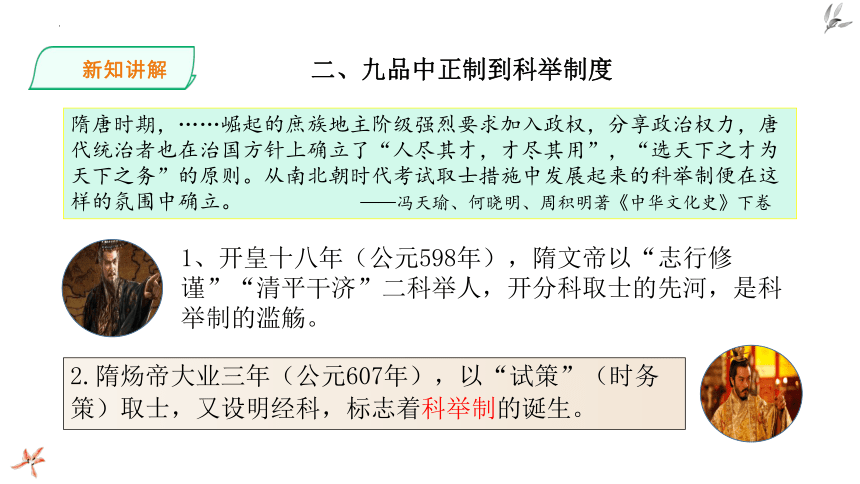

隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。 ——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》下卷

1、开皇十八年(公元598年),隋文帝以“志行修谨”“清平干济”二科举人,开分科取士的先河,是科举制的滥觞。

2.隋炀帝大业三年(公元607年),以“试策”(时务策)取士,又设明经科,标志着科举制的诞生。

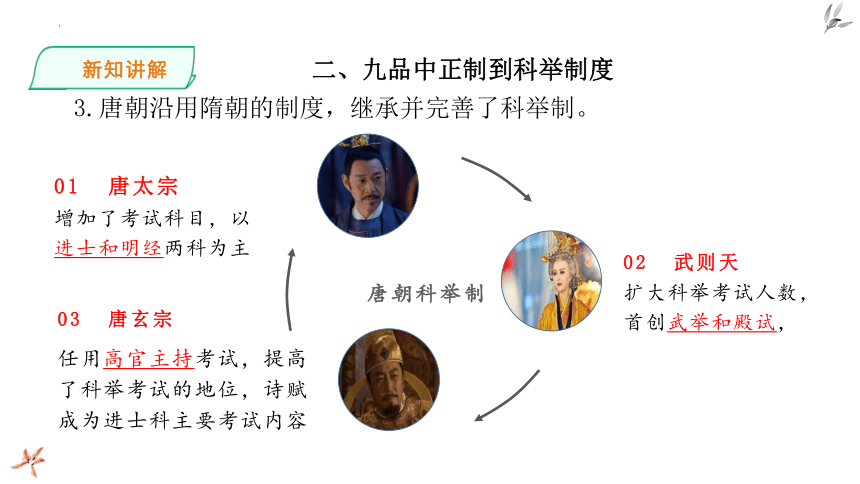

唐朝科举制

02 武则天

扩大科举考试人数,首创武举和殿试,

01 唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

03 唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位,诗赋成为进士科主要考试内容

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

3.唐朝沿用隋朝的制度,继承并完善了科举制。

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

科举制度在我国封建社会延续了约1300年,直到清朝末年才被废除。科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响

【参考答案】积极影响:科举制度是维护国家统一和巩固中央集权的制度保障,在程序上给所有所有考生提供了公平竞争的机会,形成了相当大的社会阶层流动;以才学为依据,保证了政府官员具有较高的文化素质。消极影响:科举选拔标准单一,压抑个性;用儒学作为考试内容,忽视科技;片面应试严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 ——宋·汪洙《神童诗》

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

从隋朝到清末,把读书、考试和做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大管理人才来源、提高官员文化素质的制度是( )

A.世袭制

B.察举制

C.九品中正制

D.科举制

D

随堂演练

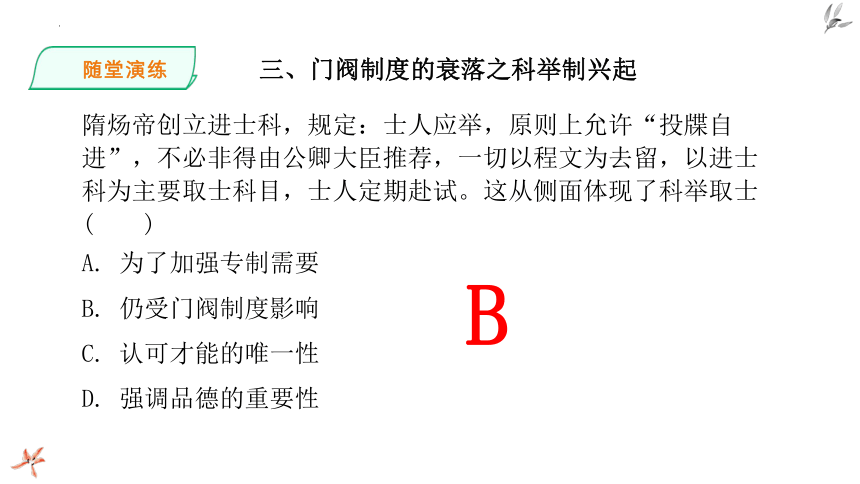

三、门阀制度的衰落之科举制兴起

隋炀帝创立进士科,规定:士人应举,原则上允许“投牒自进”,不必非得由公卿大臣推荐,一切以程文为去留,以进士科为主要取士科目,士人定期赴试。这从侧面体现了科举取士( )

A. 为了加强专制需要

B. 仍受门阀制度影响

C. 认可才能的唯一性

D. 强调品德的重要性

B

02

三省离合自有因

尚书台

东汉

三省六部

隋朝

门下省

西晋

政事堂

唐朝

中书门下

唐朝

尚书省、中书省

曹魏

时空定位

新知讲解

一、三省制度的滥觞之东汉到南朝

1.东汉光武帝扩大了尚书台的职权,既为决策机构又为执行机构,从而形成了“虽置三公,事归台阁”的局面。

2.曹魏时尚书台改为尚书省。南朝时,其职能渐渐转化为一般的办事机构。

3.曹魏时还新设了中书省,南朝时权力越来越大,掌起草诏令、政令、接受尚书奏事等机要大事。中书通事舍人多由寒人担任,当时甚至有“宁拒至尊敕,不可违舍人命”的说法。

4.西晋时,开始设立门下省,原为分中书省之权,有“宰相便坐”之称。

5.北魏孝文帝曾于493年和499年两次颁布职员令,在中央逐步建立三省制。

新知讲解

二、三省制度的演变之三省六部制

1.隋文帝时,确立了三省六部制,使得中央决策和行政体系日臻完备。

特点:①相权一分为三,三省互相牵制,互为补充,分工明确,削弱了相权,加强了皇权。②三省职权分工明确,有利于提高办事效率。③三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。④三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

新知讲解

三、三省制度的合流之中书门下省

3.政事堂:宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。 ——《新唐书》

据材料,概括指出“政事堂”的性质发生了什么变化?

【参考答案】变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

学考链接

二、三省制度的演变之三省六部制

三省六部制是我国古代政治制度的重大创造。这一制度确立并完善于( )

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

B

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝初年出现的中央政府机构包括许多有汉代名称的官署,但这一机构的许多方面是新的,已经预先呈现出唐代中央政府的轮廓”。材料中的“轮廓”( )

A.加强了中央集权

B.扩大了官吏人才来源

C.保证了皇权独尊

D.体现了决策的民主性

C

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

某学者评唐朝三省制时指出:“凡未加盖‘中书门下之印’,未经政事堂议决副署,而由皇帝直接发出的命令,在当时是被认为违制的,不能为下属机关所承认。”这里所谓“违制”的论断,主要指皇帝背离了( )

A.诏令须由政事堂议决的制度

B.门下省执掌诏令草拟的职能

C.中书省监察地方政务的惯例

D.尚书省负责执行诏令的定制

A

03

衣食租税总关情

井田制

西周

均田制、

租调制

魏晋

编户齐民

口赋、户赋、田赋

秦汉

均田制

租调、庸

隋朝

均田制、租庸制、两税法

唐朝

相地而衰征

初税亩

春秋战国

时空定位

新知讲解

一、衣食租税的平均之均田制形成

1.太和九年(公元485年),魏孝文帝颁布法令,实行均田制。

性质:封建土地国有制度,可以耕种但不得买卖。

租调制(魏晋) :按户征收粮和绢帛。租调制是建立在均田制的基础上的。受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

富强者并兼山泽,贫弱者绝望一廛。 ——《魏书 高祖孝文帝纪》

诸男 夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十……对实行两年轮耕的所授之田率倍之,三易之田再信之…人多地少的地方乐迁者听逐空荒……诸宰民之官(各地的地方长官),各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,治中别驾各八顷,县令、郡丞六顷。更代(离职与上任)相付。卖者坐如律。

——《魏书 食货志》

新知讲解

二、衣食租税的调整之租庸调制度

实施办法:除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

2.隋朝沿用北魏以来的租调制,后来又规定“民年五十,免役收庸”。唐武德二年,初定租、庸、调制。五年后,与均田制一起颁布实行。唐朝的租庸调制不再有年龄的限制。

意义:(1)以庸代役保证农民有较充分的生产时间,劳动积极性也有所提高。(2)农民负担相对减轻,有利于社会经济稳定发展。(3)政府的赋税收入得到了保障。

3.公元780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

新知讲解

三、衣食租税的统一之两税法实施

两税法的产生,与中唐以后土地兼并盛行,均田制崩溃和租庸调制难以继续实行,有着极为密切的联系……安史之乱后,南方地区经济的发展,已经具备了“按赀纳税”和“以钱为税”的条件。——袁英光、李晓露《唐代财政重心的南移与两税法的产生》

唐朝的赋税制度的变化说明了什么?

征税标准开始从人丁转移到土地、资产。

实施时间:一年分夏季和秋季两次纳税。实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝实行的“惟以资产为宗,不以丁身为本”的赋税制度是( )

A.租调制

B.租庸调制

C.两税法

D.摊丁入亩

C

随堂演练

三、衣食租税的统一之两税法实施

唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税。“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制

B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担

D.巩固了封建国家的土地所有制度

A

(一)从察举制到九品中正制

(二)九品中正制到科举制度

门阀来去一场梦

(一)三省制度的滥觞之

东汉到南朝

(二)三省制度的演变之

三省六部制

(三)三省制度的合流之

中书门下省

三省离合自有因

2

(一)衣食租税的平均之

均田制形成

(二)衣食租税的调整之

租庸调制度

(三)衣食租税的统一之

两税法实施

衣食租税总关情

3

1

本课小结

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

【参考答案】利:分夏秋两次征税,明确纳税时间;扩大纳税主体,扩大了纳税面,确保了封建王朝的税收,解决了唐朝政府财政危机;明确各阶层税率,推进税收公平,两税法是以财产征税,不再以丁户来征税,照顾了人民的负担能力,体现了合理负担原则,符合社会发展趋势;两税法实施后,中央财政实力得到加强,起到了巩固和加强中央集权的作用;户税纳钱,地税交实物,适应了商品经济的发展,同时也加速了封建社会商品经济的发展;否定了以“人丁”为基础的赋役制度,开创了我国封建历史上以土地和财产为基本计税依据的先例。

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

【参考答案】弊:税外加征,税外又出台许多苛杂,人民负担逐渐加强;配赋不均,两税法以大历十四年的垦田数为准,各州各道按照所掌握的旧有数额进行摊派,但由于战乱,田亩数量变化很大,而当时仍然以旧额摊派赋税,显然是不合理的;折钱纳税,使得人们的负担随币值的波动而波动,负担不稳定;两税法按照资产计税,但是实际操作过程中,资产难以估算。

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

初步了解《唐律疏议》的主要特点及其在法制史上的地位。

【参考答案】特点:①礼法并用、高度融合。②科条简要,宽简适中。③酌量古今、用刑持平。④语言精练明确,立法技术高超。

地位与影响:①承前启后。唐律作为古代立法的典型代表和集大成者,为后世宋元明清各代立法提供了优秀的参照蓝本。②泽被邻邦。唐律作为中华法系的典型代表,不仅直接影响了本国,而且还超越国界,对东亚各国也产生了重大影响,在亚洲法制史上也占有重要地位。

盛世风华之典章制度

——隋唐的制度变化与创新

课程标准

通过了解概括三国两晋南北朝至隋唐的选官制度、中枢机构、赋税制度的演变等重要史实,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

目录

衣食租税总关情

03

三省离合自有因

02

门阀来去一场梦

01

01

门阀来去一场梦

世卿世禄制

西周

九品中正制

魏晋

察举制

汉朝

科举制

隋唐

1905年

废除

军功爵制

战国

时空定位

材料导入

一、从察举制到九品中正制

1、光元二年(公元前134年),汉武帝令郡国每年举孝、廉各一人,建立起一种由下而上推荐人才为官的制度。

歆谓之曰:“今当举六孝廉,多得贵戚书令,不宜相违。欲自用一名士,以报国家,尔助我求之。” ——范晔《后汉书·种暠传》

孝谓曰善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。 ——班固《汉书·武帝纪》

2、东汉光武帝继续推行察举制,同时提倡清议,重气节,喜欢品评人物。

3.延康元年(公元220年),曹丕采纳尚书陈群的建议,设立九品中正制。

【九品中正制】中央委任中正官为各地人才评定等级,按照家世、道德、才能把人才共分为九等,朝廷依此授以相应的官职。

材料导入

初期起到了选拔人才的作用;解决了选官无标准的问题,一定程度上有利于吏治清明;将评议权收归中央,加强了中央集权。

一、从察举制到九品中正制

(九品之制开始)犹有乡论余风(指根据德才评定)。中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。 ——《晋书》卷三六《卫瓘传》

4.为了满足和维护世家大族的既得利益,西晋统治者在政治、经济上采取了一系列措施,促使门阀士族正式形成。

尽管创立九品中正制的初衷在于将选举权收归中央,但却无法逆转门阀专政的历史倾向,九品中正制最终还是巩固了门阀的统治。——唐长孺《魏晋南北朝史论丛》

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

隋唐时期,……崛起的庶族地主阶级强烈要求加入政权,分享政治权力,唐代统治者也在治国方针上确立了“人尽其才,才尽其用”,“选天下之才为天下之务”的原则。从南北朝时代考试取士措施中发展起来的科举制便在这样的氛围中确立。 ——冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》下卷

1、开皇十八年(公元598年),隋文帝以“志行修谨”“清平干济”二科举人,开分科取士的先河,是科举制的滥觞。

2.隋炀帝大业三年(公元607年),以“试策”(时务策)取士,又设明经科,标志着科举制的诞生。

唐朝科举制

02 武则天

扩大科举考试人数,首创武举和殿试,

01 唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

03 唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位,诗赋成为进士科主要考试内容

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

3.唐朝沿用隋朝的制度,继承并完善了科举制。

新知讲解

二、九品中正制到科举制度

科举制度在我国封建社会延续了约1300年,直到清朝末年才被废除。科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响

【参考答案】积极影响:科举制度是维护国家统一和巩固中央集权的制度保障,在程序上给所有所有考生提供了公平竞争的机会,形成了相当大的社会阶层流动;以才学为依据,保证了政府官员具有较高的文化素质。消极影响:科举选拔标准单一,压抑个性;用儒学作为考试内容,忽视科技;片面应试严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 ——宋·汪洙《神童诗》

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

从隋朝到清末,把读书、考试和做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大管理人才来源、提高官员文化素质的制度是( )

A.世袭制

B.察举制

C.九品中正制

D.科举制

D

随堂演练

三、门阀制度的衰落之科举制兴起

隋炀帝创立进士科,规定:士人应举,原则上允许“投牒自进”,不必非得由公卿大臣推荐,一切以程文为去留,以进士科为主要取士科目,士人定期赴试。这从侧面体现了科举取士( )

A. 为了加强专制需要

B. 仍受门阀制度影响

C. 认可才能的唯一性

D. 强调品德的重要性

B

02

三省离合自有因

尚书台

东汉

三省六部

隋朝

门下省

西晋

政事堂

唐朝

中书门下

唐朝

尚书省、中书省

曹魏

时空定位

新知讲解

一、三省制度的滥觞之东汉到南朝

1.东汉光武帝扩大了尚书台的职权,既为决策机构又为执行机构,从而形成了“虽置三公,事归台阁”的局面。

2.曹魏时尚书台改为尚书省。南朝时,其职能渐渐转化为一般的办事机构。

3.曹魏时还新设了中书省,南朝时权力越来越大,掌起草诏令、政令、接受尚书奏事等机要大事。中书通事舍人多由寒人担任,当时甚至有“宁拒至尊敕,不可违舍人命”的说法。

4.西晋时,开始设立门下省,原为分中书省之权,有“宰相便坐”之称。

5.北魏孝文帝曾于493年和499年两次颁布职员令,在中央逐步建立三省制。

新知讲解

二、三省制度的演变之三省六部制

1.隋文帝时,确立了三省六部制,使得中央决策和行政体系日臻完备。

特点:①相权一分为三,三省互相牵制,互为补充,分工明确,削弱了相权,加强了皇权。②三省职权分工明确,有利于提高办事效率。③三省集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误。④三省六部制是中国官制史的重大变革,此后历朝基本上沿袭这种制度。

新知讲解

三、三省制度的合流之中书门下省

3.政事堂:宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。 ——《新唐书》

据材料,概括指出“政事堂”的性质发生了什么变化?

【参考答案】变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

学考链接

二、三省制度的演变之三省六部制

三省六部制是我国古代政治制度的重大创造。这一制度确立并完善于( )

A.秦汉时期

B.隋唐时期

C.宋元时期

D.明清时期

B

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝初年出现的中央政府机构包括许多有汉代名称的官署,但这一机构的许多方面是新的,已经预先呈现出唐代中央政府的轮廓”。材料中的“轮廓”( )

A.加强了中央集权

B.扩大了官吏人才来源

C.保证了皇权独尊

D.体现了决策的民主性

C

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

某学者评唐朝三省制时指出:“凡未加盖‘中书门下之印’,未经政事堂议决副署,而由皇帝直接发出的命令,在当时是被认为违制的,不能为下属机关所承认。”这里所谓“违制”的论断,主要指皇帝背离了( )

A.诏令须由政事堂议决的制度

B.门下省执掌诏令草拟的职能

C.中书省监察地方政务的惯例

D.尚书省负责执行诏令的定制

A

03

衣食租税总关情

井田制

西周

均田制、

租调制

魏晋

编户齐民

口赋、户赋、田赋

秦汉

均田制

租调、庸

隋朝

均田制、租庸制、两税法

唐朝

相地而衰征

初税亩

春秋战国

时空定位

新知讲解

一、衣食租税的平均之均田制形成

1.太和九年(公元485年),魏孝文帝颁布法令,实行均田制。

性质:封建土地国有制度,可以耕种但不得买卖。

租调制(魏晋) :按户征收粮和绢帛。租调制是建立在均田制的基础上的。受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

富强者并兼山泽,贫弱者绝望一廛。 ——《魏书 高祖孝文帝纪》

诸男 夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十……对实行两年轮耕的所授之田率倍之,三易之田再信之…人多地少的地方乐迁者听逐空荒……诸宰民之官(各地的地方长官),各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,治中别驾各八顷,县令、郡丞六顷。更代(离职与上任)相付。卖者坐如律。

——《魏书 食货志》

新知讲解

二、衣食租税的调整之租庸调制度

实施办法:除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸。

2.隋朝沿用北魏以来的租调制,后来又规定“民年五十,免役收庸”。唐武德二年,初定租、庸、调制。五年后,与均田制一起颁布实行。唐朝的租庸调制不再有年龄的限制。

意义:(1)以庸代役保证农民有较充分的生产时间,劳动积极性也有所提高。(2)农民负担相对减轻,有利于社会经济稳定发展。(3)政府的赋税收入得到了保障。

3.公元780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。

新知讲解

三、衣食租税的统一之两税法实施

两税法的产生,与中唐以后土地兼并盛行,均田制崩溃和租庸调制难以继续实行,有着极为密切的联系……安史之乱后,南方地区经济的发展,已经具备了“按赀纳税”和“以钱为税”的条件。——袁英光、李晓露《唐代财政重心的南移与两税法的产生》

唐朝的赋税制度的变化说明了什么?

征税标准开始从人丁转移到土地、资产。

实施时间:一年分夏季和秋季两次纳税。实施办法:每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役。

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝实行的“惟以资产为宗,不以丁身为本”的赋税制度是( )

A.租调制

B.租庸调制

C.两税法

D.摊丁入亩

C

随堂演练

三、衣食租税的统一之两税法实施

唐朝后期推行两税法:所有民户在现居地登记根据资产情况定户等,按户等高低交纳赋税。“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。这一政策( )

A.放松了国家对劳动力的人身控制

B.导致了唐代藩镇割据局面的形成

C.税制更加繁复增加了农民的负担

D.巩固了封建国家的土地所有制度

A

(一)从察举制到九品中正制

(二)九品中正制到科举制度

门阀来去一场梦

(一)三省制度的滥觞之

东汉到南朝

(二)三省制度的演变之

三省六部制

(三)三省制度的合流之

中书门下省

三省离合自有因

2

(一)衣食租税的平均之

均田制形成

(二)衣食租税的调整之

租庸调制度

(三)衣食租税的统一之

两税法实施

衣食租税总关情

3

1

本课小结

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

【参考答案】利:分夏秋两次征税,明确纳税时间;扩大纳税主体,扩大了纳税面,确保了封建王朝的税收,解决了唐朝政府财政危机;明确各阶层税率,推进税收公平,两税法是以财产征税,不再以丁户来征税,照顾了人民的负担能力,体现了合理负担原则,符合社会发展趋势;两税法实施后,中央财政实力得到加强,起到了巩固和加强中央集权的作用;户税纳钱,地税交实物,适应了商品经济的发展,同时也加速了封建社会商品经济的发展;否定了以“人丁”为基础的赋役制度,开创了我国封建历史上以土地和财产为基本计税依据的先例。

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

【参考答案】弊:税外加征,税外又出台许多苛杂,人民负担逐渐加强;配赋不均,两税法以大历十四年的垦田数为准,各州各道按照所掌握的旧有数额进行摊派,但由于战乱,田亩数量变化很大,而当时仍然以旧额摊派赋税,显然是不合理的;折钱纳税,使得人们的负担随币值的波动而波动,负担不稳定;两税法按照资产计税,但是实际操作过程中,资产难以估算。

课后作业

三、衣食租税的统一之两税法实施

初步了解《唐律疏议》的主要特点及其在法制史上的地位。

【参考答案】特点:①礼法并用、高度融合。②科条简要,宽简适中。③酌量古今、用刑持平。④语言精练明确,立法技术高超。

地位与影响:①承前启后。唐律作为古代立法的典型代表和集大成者,为后世宋元明清各代立法提供了优秀的参照蓝本。②泽被邻邦。唐律作为中华法系的典型代表,不仅直接影响了本国,而且还超越国界,对东亚各国也产生了重大影响,在亚洲法制史上也占有重要地位。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进