2023-2024年学段高中生物人教版(2019)高二上学期期中测试模拟题(解析版)

文档属性

| 名称 | 2023-2024年学段高中生物人教版(2019)高二上学期期中测试模拟题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 544.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 00:35:22 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2023-2024学年人教版(2019) 高二上学期期中测试模拟题

一、单选题

1.下列关于神经系统的叙述中,正确的是( )

A.大脑皮层是高级中枢,对人体内脏器官的活动几乎没有影响

B.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相同

C.在一个神经元中,各种细胞器是随机分配在细胞的各个部位的

D.刺激一个神经元上任一部位,整个神经元都会发生膜电位的变化

2.下列有关内环境和稳态的说法,不正确的是( )

A.血浆中蛋白质含量明显高于淋巴和组织液

B.人体内环境pH、渗透压等保持相对稳定是细胞正常代谢所必需的

C.个体稳态的实现是神经系统、内分泌系统和免疫系统等共同调节的结果

D.葡萄糖、胰岛素、淋巴因子和胰蛋白酶都属于人体内环境的成分

3.下列关于人体内环境稳态与调节的叙述,错误的是( )

A.垂体分泌的促甲状腺激素,通过体液定向运送到甲状腺

B.人体遇冷时,甲状腺激素和肾上腺素均可参与机体产热调节

C.胰岛素和胰高血糖素的分泌主要受血糖浓度的调节,也受神经调节

D.饮水不足会引起垂体释放抗利尿激素,促进肾小管和集合管重吸收水

4.8岁的王小晓因一次意外,他的下丘脑受到损伤,这样可能会导致他的( )

①甲状腺激素分泌量发生变化

②体温调节发生变化

③血糖含量发生变化

④细胞外液渗透压发生变化

⑤免疫能力下降

A.①②④⑤ B.①②③⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤

5.下列关于兴奋传导的叙述,正确的是( )

A.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致

B.神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位

C.突触小体完成“化学信号﹣电信号”的转变

D.神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋

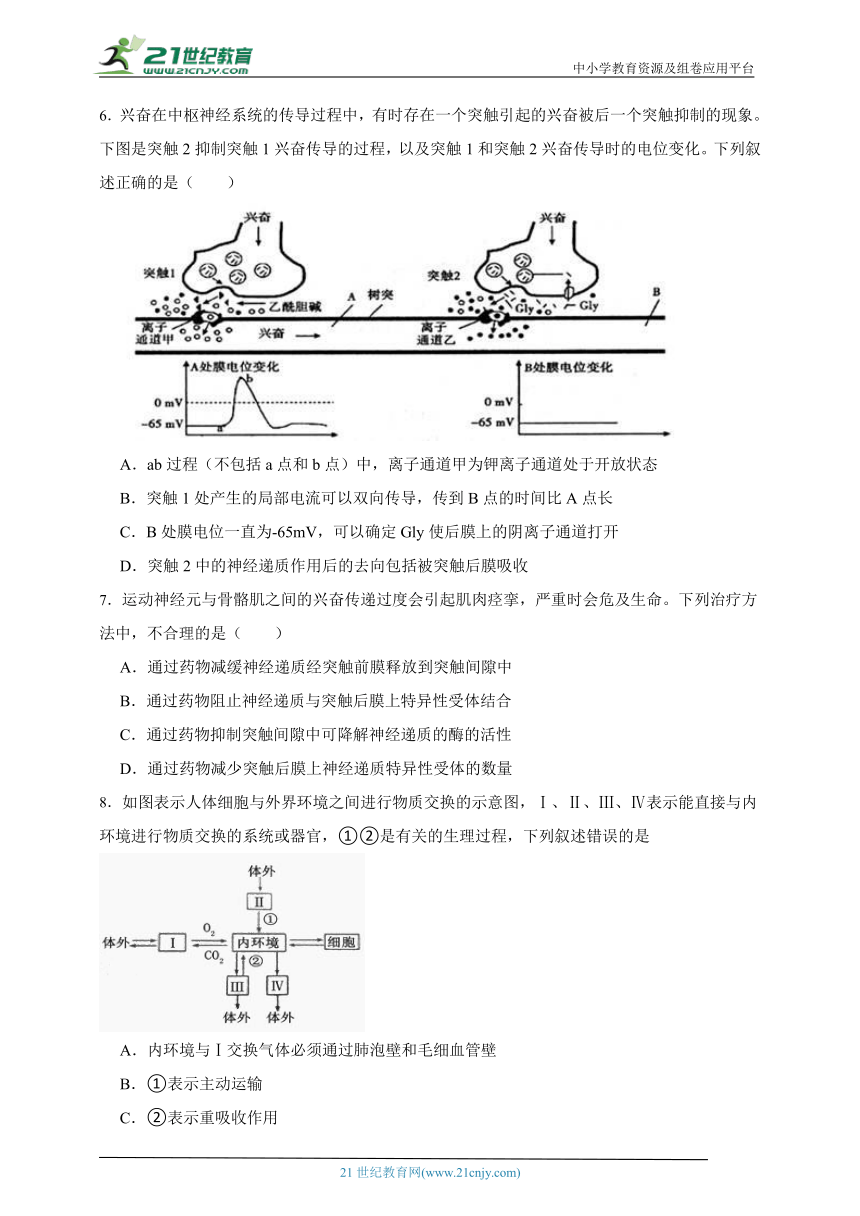

6.兴奋在中枢神经系统的传导过程中,有时存在一个突触引起的兴奋被后一个突触抑制的现象。下图是突触2抑制突触1兴奋传导的过程,以及突触1和突触2兴奋传导时的电位变化。下列叙述正确的是( )

A.ab过程(不包括a点和b点)中,离子通道甲为钾离子通道处于开放状态

B.突触1处产生的局部电流可以双向传导,传到B点的时间比A点长

C.B处膜电位一直为-65mV,可以确定Gly使后膜上的阴离子通道打开

D.突触2中的神经递质作用后的去向包括被突触后膜吸收

7.运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中,不合理的是( )

A.通过药物减缓神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物减少突触后膜上神经递质特异性受体的数量

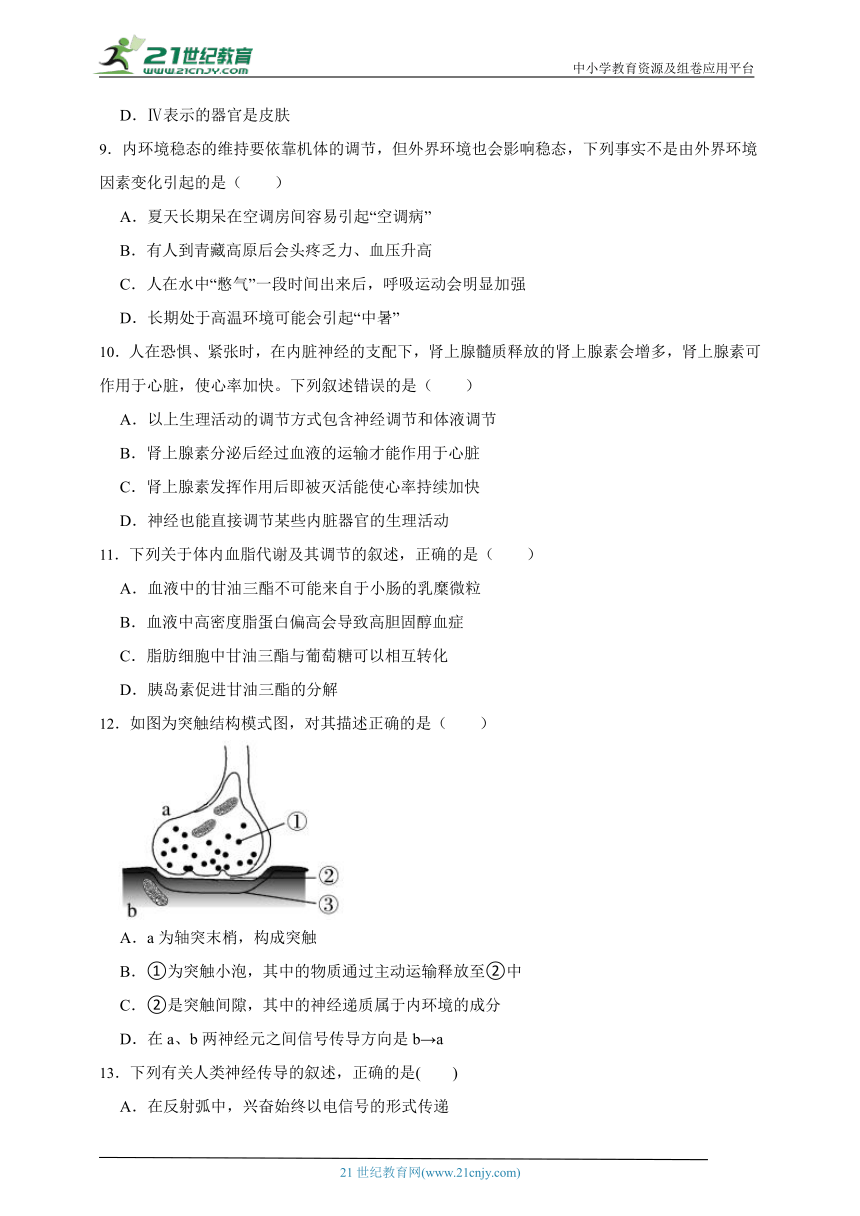

8.如图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的示意图,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示能直接与内环境进行物质交换的系统或器官,①②是有关的生理过程,下列叙述错误的是

A.内环境与Ⅰ交换气体必须通过肺泡壁和毛细血管壁

B.①表示主动运输

C.②表示重吸收作用

D.Ⅳ表示的器官是皮肤

9.内环境稳态的维持要依靠机体的调节,但外界环境也会影响稳态,下列事实不是由外界环境因素变化引起的是( )

A.夏天长期呆在空调房间容易引起“空调病”

B.有人到青藏高原后会头疼乏力、血压升高

C.人在水中“憋气”一段时间出来后,呼吸运动会明显加强

D.长期处于高温环境可能会引起“中暑”

10.人在恐惧、紧张时,在内脏神经的支配下,肾上腺髓质释放的肾上腺素会增多,肾上腺素可作用于心脏,使心率加快。下列叙述错误的是( )

A.以上生理活动的调节方式包含神经调节和体液调节

B.肾上腺素分泌后经过血液的运输才能作用于心脏

C.肾上腺素发挥作用后即被灭活能使心率持续加快

D.神经也能直接调节某些内脏器官的生理活动

11.下列关于体内血脂代谢及其调节的叙述,正确的是( )

A.血液中的甘油三酯不可能来自于小肠的乳糜微粒

B.血液中高密度脂蛋白偏高会导致高胆固醇血症

C.脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化

D.胰岛素促进甘油三酯的分解

12.如图为突触结构模式图,对其描述正确的是( )

A.a为轴突末梢,构成突触

B.①为突触小泡,其中的物质通过主动运输释放至②中

C.②是突触间隙,其中的神经递质属于内环境的成分

D.在a、b两神经元之间信号传导方向是b→a

13.下列有关人类神经传导的叙述,正确的是( )

A.在反射弧中,兴奋始终以电信号的形式传递

B.相邻神经元的细胞膜直接接触,以便于兴奋的传递

C.突触只允许兴奋由树突末端传到另一神经元的轴突或细胞体

D.轴突末端细胞质中小泡内的神经递质,可使下一个神经元产生兴奋或抑制

14.下列关于神经胶质细胞的描述,错误的是( )

A.神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,数量是神经元数量的10~50倍

B.神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能

C.神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能

D.神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘,用来接收信息并将信息传导至细胞体

15.人体皮肤破损会引起局部炎症反应。下列叙述正确的是( )

A.损伤细胞释放某种化学物质刺激神经系统,产生痛觉

B.组织液离子浓度降低,引起局部肿胀

C.受损部位微动脉、毛细血管收缩,皮肤变红

D.巨噬细胞分化成大量的单核细胞,吞噬病原体的能力增强

16.如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,而传出神经受损,那么该肢体( )

A.能运动,针刺有感觉 B.不能运动,针刺有感觉

C.能运动,针刺无感觉 D.不能运动,针刺无感觉

17.红细胞和肝细胞所处的内环境分别是( )

A.组织液、血浆 B.血浆、淋巴

C.血浆、组织液 D.淋巴、组织液

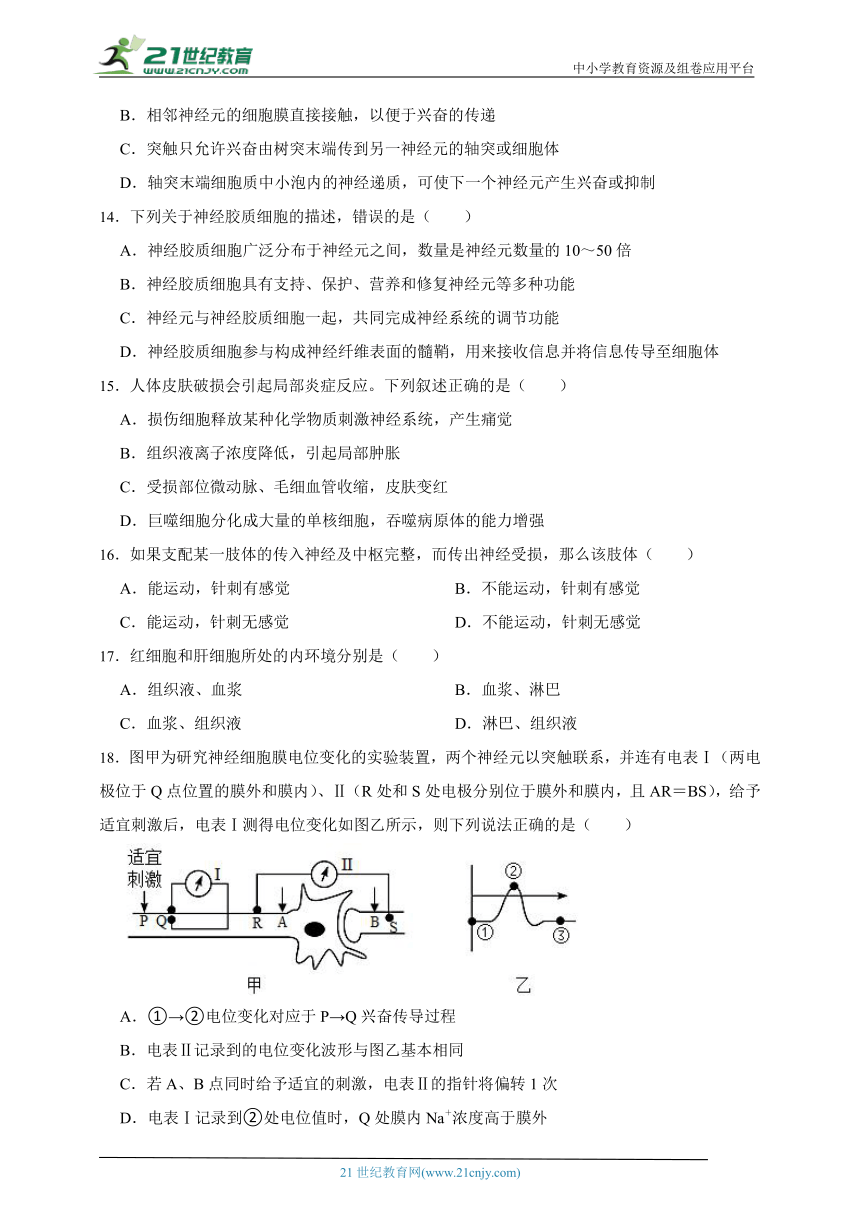

18.图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ(两电极位于Q点位置的膜外和膜内)、Ⅱ(R处和S处电极分别位于膜外和膜内,且AR=BS),给予适宜刺激后,电表Ⅰ测得电位变化如图乙所示,则下列说法正确的是( )

A.①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程

B.电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙基本相同

C.若A、B点同时给予适宜的刺激,电表Ⅱ的指针将偏转1次

D.电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q处膜内Na+浓度高于膜外

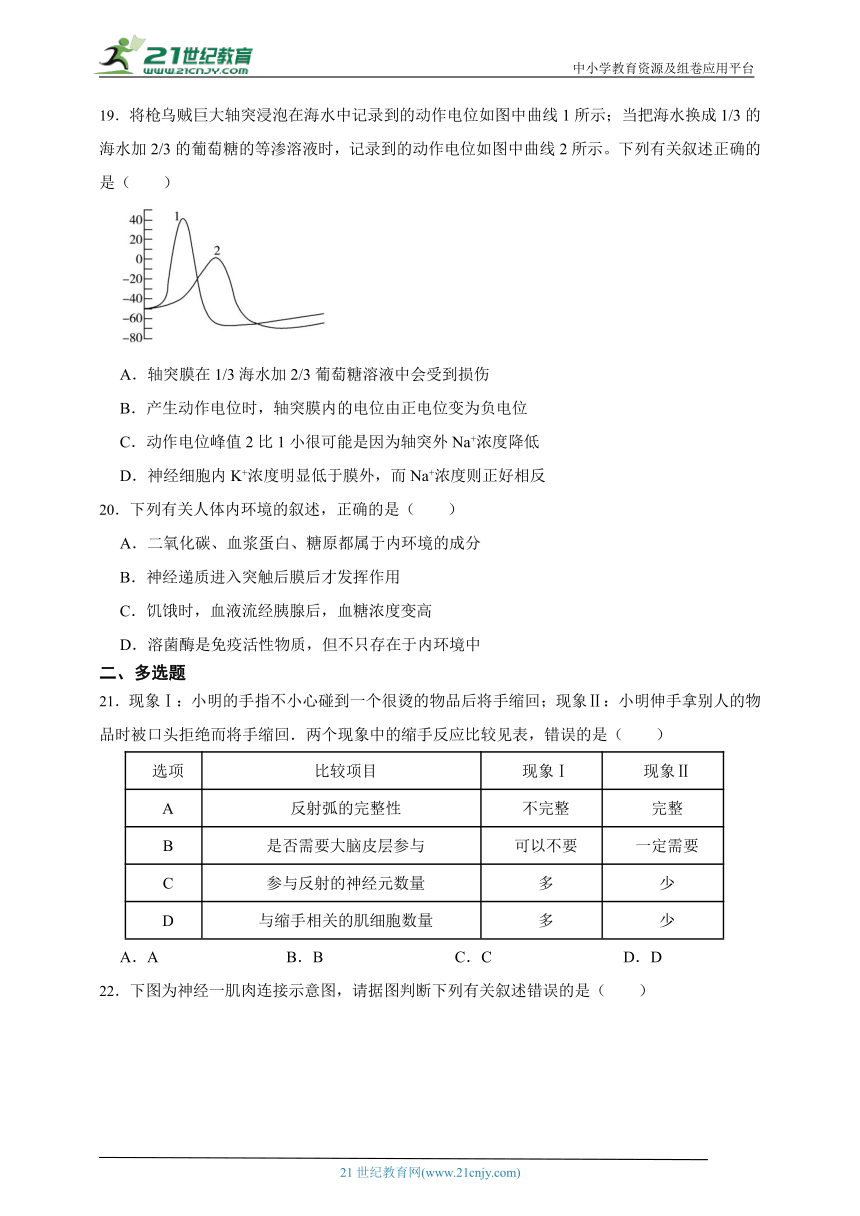

19.将枪乌贼巨大轴突浸泡在海水中记录到的动作电位如图中曲线1所示;当把海水换成1/3的海水加2/3的葡萄糖的等渗溶液时,记录到的动作电位如图中曲线2所示。下列有关叙述正确的是( )

A.轴突膜在1/3海水加2/3葡萄糖溶液中会受到损伤

B.产生动作电位时,轴突膜内的电位由正电位变为负电位

C.动作电位峰值2比1小很可能是因为轴突外Na+浓度降低

D.神经细胞内K+浓度明显低于膜外,而Na+浓度则正好相反

20.下列有关人体内环境的叙述,正确的是( )

A.二氧化碳、血浆蛋白、糖原都属于内环境的成分

B.神经递质进入突触后膜后才发挥作用

C.饥饿时,血液流经胰腺后,血糖浓度变高

D.溶菌酶是免疫活性物质,但不只存在于内环境中

二、多选题

21.现象Ⅰ:小明的手指不小心碰到一个很烫的物品后将手缩回;现象Ⅱ:小明伸手拿别人的物品时被口头拒绝而将手缩回.两个现象中的缩手反应比较见表,错误的是( )

选项 比较项目 现象Ⅰ 现象Ⅱ

A 反射弧的完整性 不完整 完整

B 是否需要大脑皮层参与 可以不要 一定需要

C 参与反射的神经元数量 多 少

D 与缩手相关的肌细胞数量 多 少

A.A B.B C.C D.D

22.下图为神经一肌肉连接示意图,请据图判断下列有关叙述错误的是( )

A.M内的信息传递方式为电信号→化学信号→电信号

B.肌肉受到刺激时兴奋在神经纤维上的传导是双向的

C.肌肉受到刺激时兴奋沿c→b→d传导可引起肌肉不由自主地收缩

D.肌肉受到刺激传导到大脑产生感觉,g→f→e是兴奋传导的唯一途径

23.某人腰椎部因受外伤造成右侧下肢运动障碍,但有感觉。该病人受损伤的部位 ( )

A.传入神经 B.传出神经 C.效应器 D.神经中枢

24.下图是突触局部模式图,以下说法正确的是( )

A.②传递到①,不一定引起③产生动作电位

B.②传递到①,反射过程完成

C.⑤内的液体是血浆

D.①的化学本质是糖蛋白

25.下列血浆的生化指标变化与结果对应,不相符的是( )

A.血钾浓度急剧降低——神经元的静息电位绝对值减小

B.血液中甲状腺激素含量升高——神经系统兴奋性增强

C.血浆蛋白含量降低——血浆渗透压降低,组织液减少

D.血液中钙离子的含量过低——出现抽搐等症状

26.下列相关叙述中,错误的是( )

A.正常情况下血浆蛋白、氨基酸、糖原均会出现在内环境中

B.毛细血管通透性增大、淋巴回流受阻均会出现组织水肿

C.严重腹泻后只需补充水分就能维持细胞外液正常的渗透压

D.内环境的稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

27.在蛙坐骨神经的ab区间先接入一个电流表,然后在某一位置刺激神经后完全恢复正常,其电流表变化如下图。下列叙述正确的是( )

A.据图结果可判断刺激位点在a点左侧

B.据图结果可判断刺激位点在b点右侧

C.图3到图4,b点电位的变化只涉及离子的协助扩散的过程

D.实验结果说明兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导

28.下列对膝反射的叙述,正确的是( )

A.动作电位在突触前膜转化为神经递质

B.参与膝反射的各个细胞均有可兴奋性

C.刺激传出神经元引起伸肌收缩完成膝反射

D.位于脊髓中的抑制性中间神经元不产生动作电位

29.科学家通过研究发现,人的血浆pH通常为7.35~7.45,血浆 pH变化不大的原因有( )

A.HCO3-、H2CO3等缓冲物质对血浆酸碱度起缓冲作用

B.血浆中过多的碳酸氢盐可以由肾脏随尿液排出体外

C.呼吸运动强度的调节与维持血浆 pH的相对稳定无关

D.血浆 pH 值的调节主要是通过血浆中碱性物质与酸性物质发生中和来实现

30.下图是靶细胞与特定激素结合的方式示例(甲为激素,乙为受体)。下列相关叙述正确的是( )

A.甲,乙的化学本质都是蛋白质

B.乙和载体蛋白一样,都具有特异性

C.若甲是甲状腺激素,则乙不可能存在于下丘脑和垂体细胞表面

D.图中分泌细胞合成及分泌激素甲都需要消耗细胞呼吸所释放的能量

三、填空题

31.神经调节的基本方式是 ,完成反射的结构基础是 .

32.在人体的生命活动中,下丘脑既参与神经调节也参与激素调节,请回答下列有关问题:

(1)某人全身突然被冰水浇湿,躯干、四肢的骨骼肌会产生战栗,并感觉刺骨的寒意.寒意形成的神经中枢位于 .冰水刺激产生的兴奋传至下丘脑的 调节中枢后可引起骨骼肌收缩、皮肤毛细血管收缩等反射活动,在此过程中,兴奋在神经纤维上的传导是 (选填“单向”或“双向”),在突触前膜的信号转变方式为 ;突触前膜释放到突触间隙中的神经递质 (选填“属于”或“不属于”)细胞外液的成分.同时下丘脑分泌 激素,通过垂体促进甲状腺的分泌活动加强,使机体产热增多.

(2)人体剧烈运动大量出汗后,下丘脑合成分泌的抗利尿激素增加,并由垂体释放进入血液,促进 对水分的重吸收.

(3)当血糖浓度升高时,下丘脑中的血糖调节中枢产生兴奋,使 细胞分泌活动增强,血糖浓度下降.此过程属于 调节.

(4)Ⅱ型糖尿病患者是因其血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,它们使胰岛B细胞受损而患病.从免疫学角度分析,Ⅱ型糖尿病是针对胰岛B细胞的一种 病;胰岛B细胞的损伤是机体通过 (选填“细胞免疫”或“体液免疫”或“体液免疫和细胞免疫”)导致的.

33.肾上腺素和迷走神经都参与兔血压的调节,回答相关问题:

(1)给实验兔静脉注射0.01%的肾上腺素0.2mL后,肾上腺素作用于心脏,心脏活动加强加快使血压升高.在这个过程中,肾上腺素作为激素起作用,肾上腺素的作用是 (填“催化”、“供能”或“传递信息”).心脏是肾上腺素作用的 ,肾上腺素对心脏起作用后被 ,血压恢复.

(2)剪断实验兔的迷走神经后刺激其靠近心脏的一端,迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心脏活动减弱减慢、血压降低.乙酰胆碱属于 (填“酶”、“神经递质”或“激素”),需要与细胞膜上的 结合才能发挥作用.在此过程中,心脏活动的调节属于 调节.

(3)肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调节血压的过程属于 调节.

34.正常成年人血液中化学物质(X)随时间变化的情况如图.

(1)在饥饿时,如果X是血糖,在a→b时段,血糖浓度这一变化主要是通过 的分解等过程实现的;b→c的变化过程与血液中 (激素)的上升有关.

(2)如果X是抗利尿激素,c→d时段,肾小管和集合管细胞对水的通透性 ,导致血浆渗透压 和尿液中尿素的浓度 .

(3)人体的呼吸中枢位于 .如果X是CO2,c→d时段,呼吸强度会 ,参与该过程调节的是 .

(4)如果X是甲状腺激素,请用箭头和文字描述c→d过程中甲状腺激素分泌的分级调节过程.

35.一些初到高原的人在睡眠时会因血氧含量降低而出现呼吸紊乱,典型症状表现为呼吸加深、加快和呼吸减弱、减慢的交替出现,这类呼吸模式称为高原周期性呼吸,其主要调节过程如图所示.请据图回答:

(1)缺氧会导致人体内环境的pH降低,这是因为 .

(2)过程①→②的调节方式是 .

(3)写出过程③中的反射弧: (用箭头和文字表示).在此过程中,兴奋在传入神经纤维上的传导是 (“单向”或“双向”)的.

(4)人清醒时一般不会发生高原周期性呼吸,这是因为 .

(5)下列4种药物中,可用于缓解高原周期性呼吸的有 (填序号).

①肾上腺素(加快心跳和血液流动);②乙酰唑胺(增加呼吸道通气量);③硝苯地平(减弱心肌收缩力);④红景天(改善脑部微循环,提高呼吸中枢兴奋性).

四、实验探究题

36.为研究甲状腺和甲状腺激素对机体生长发育的作用,某同学用甲状腺切除法进行实验。在实验过程中,用幼龄大鼠为材料,以体重变化作为生长发育的检测指标。

(1)请完善下面的实验步骤:

①将若干只大鼠随机均分为A、B两组后,测定并记录两组大鼠的初始体重。

②A组(实验组)的处理是 ;B组(对照组)的处理是 。

③将上述两组大鼠置于 的条件下饲养。每隔7天 。

④28天后对所得数据进行统计处理与分析。

(2)请设计一张表格用以记录实验数据:

(3)分析与讨论:

①合成与分泌促甲状腺激素释放激素的细胞位于 ,该激素经 的血液运至 发挥作用。

②通过服用放射性131I来检测甲状腺功能的依据是 , 。

③甲状腺能分泌两种甲状腺激素:甲状腺素(T4)和 (T3)。(写出名称)

37.已知一氧化氮和乙酰胆碱是重要的神经递质,参与学习记忆等生理活动.一氧化氮合酶(NOS)能促进细胞内一氧化氮的合成,AChE(乙酰胆碱酯酶) 其活性改变能反映有关神经元活性变化.海马组织是大脑内与学习记忆最密切相关的结构,海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因均与学习记忆 密切相关.现为探究DHA(一种不饱和脂肪酸,俗称“脑黄金”)增加学习记忆的分子机制,某科研团队设计如下实验:

材料与试剂:DHA油脂、棕榈油(不含DHA)、普通饲料、初断乳大鼠.

实验步骤:

第一步:将初断乳大鼠随机分成4组,编号为A、B、C、D.

第二步:每日经口灌喂食物,组成见表.

组别 A组 B组 C组 D组

食物 普通饲料 ? 普通饲料+小剂量DHA油脂 普通饲料+大剂量DHA油脂

第三步:饲养8天后,测定脑组织中AChE、NOS活性,结果如表.

组别 A组 B组 C组 D组

AChE活性/U mg﹣1 0.4 0.5 0.7 0.8

NOS活性/U mg﹣1 1.4 1.2 1.8 2.0

根据上述实验回答下列问题:

(1)乙酰胆碱通过 方式从突触前膜释放,体现了细胞膜具有 的结构特点.

(2)第二步的实验步骤中B组应添加 .

(3)实验中选用初断乳大鼠而不选用成熟大鼠的原因是 .

(4)实验还表明:C组NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的mRNA表达情况分别提高了283.7%、490.7%、293.3%.通过分析整个实验可以推知:小剂量DHA提高大鼠学习记忆能力的途径是① ;② .

五、综合题

38.关于阿尔茨海默病(AD,俗称“老年痴呆”)的发病机制,现在最流行的是β淀粉样蛋白(Aβ)假说.该假说认为由于Aβ“漏出”细胞膜,异致周围的神经细胞膜和线粒体膜的损伤,神经纤维缠结.

(1)由题意可知,Aβ可通过 方式“漏出”神经细胞,会引起周围的神经细胞突触小体中乙酰胆碱的(一种兴奋性神经递质)合成和释放量 ,使兴奋在神经细胞之间的传递速率 ,从而使AD病患者表现出记忆障.

(2)AD病患者伴有神经纤维缠结这一异常细胞状态,会影响到兴奋的传导.若缠结点在图中的 (填“a”、“b”或“c”)处时,刺激产生的兴奋不会引起d处电位的变化.

(3)AD病患者会出现大量记忆性神经元数目减少的现象,据研究是由于体液中的噬细胞吞噬引起的,这是 (填“非特异性免疫”、“细胞免疫”或“体液免疫”)执行功能的结果.在显微镜下观察病人的神经细胞,会发现细胞核出现体积 、核膜 、染色质收缩、染色加深等细胞衰老的特征.

39.如图为下丘脑参与人体平衡的部分调节过程,请据图分析回答下列问题:

(1)由图可知,下丘脑可产生 和激素这两种信息分子,通过细胞间的信息交流调节机体的稳态.图中靶细胞的含义是 .

(2)当人体受到寒冷刺激时,腺体A(肾上腺)分泌活动加强以促进产热,请完善完成这一反射活动的反射弧:冷觉感受器→传入神经→ →传出神经→肾上腺. 研究表明,老年人皮肤血管硬化,骨骼肌细胞对葡萄糖摄取量降低.由此推测在寒冷条件下,老年人体温降低的直接原因是 及葡萄糖氧化分解产热减少.

(3)甲状腺功能亢进症简称“甲亢”.现分别向正常人和甲亢病人静脉注射一定剂量的促甲状腺激素释放激素(TSH),并于注射前和注射后连续取血测定血清中促甲状腺激素(TSH)的浓度,与正常人相比,甲亢病人的血液中TSH浓度无明显变化的原因是 .

40.糖尿病是一种严重危害健康的常见病。研究表明糖尿病主要因患者糖代谢发生紊乱导致,即控制糖代谢相关的神经-体液-免疫网络出现失调。

(1)糖尿病主要表现为 和 ,可导致多种器官功能损害。

(2)CORT是由肾上腺皮质分泌的一种胰岛素抵抗激素。CORT的分泌通过 轴的分级调节进行。CORT对外周细胞摄取葡萄糖有 作用,且其可通过作用于胰岛素 ,达到降低胰岛B细胞对胰岛素敏感性的作用。

(3)基因测序提示在某些Ⅱ型糖尿病患者的胰岛B细胞中HDAC基因呈低甲基化,导致HDAC基因过量表达而积累大量HDAC蛋白,进而引起胰岛B细胞对葡萄糖刺激的敏感度 。这为Ⅱ型糖尿病提供了一种潜在的新疗法是: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】解:A、大脑皮层是高级中枢,可以通过控制低级中枢来调节人体内脏器官的活动,A错误;

B、在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反,B错误;

C、各种细胞器在细胞中的分布与其功能有关,C错误;

D、由于兴奋在神经纤维上双向传导,因此刺激一个神经元上任一部位,整个神经元都会发生膜电位的变化,D正确.

故答案为:D.

【分析】兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致.兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的.兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,在神经元之间的传递是化学信号.明确知识点,梳理相关知识,根据选项描述结合基础知识做出判断.

2.【答案】D

【解析】【解答】解:A、血浆中蛋白质是血浆蛋白含量明显高于淋巴和组织液,血浆蛋白是维持血浆渗透压的重要物质,A正确;

B、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,B正确;

C、稳态的调节机制是靠神经﹣体液﹣免疫调节网络,C正确;

D、胰蛋白酶不存在于内环境中,胰蛋白酶存在于消化液中,属于外环境,D错误.

故选:D.

【分析】(1)血浆渗透压的维持主要是:①血浆晶体渗透压:无机盐、葡萄糖、尿素等小分子晶体物质形成.②血浆胶体渗透压:血浆蛋白等大分子物质形成.(2)血浆、淋巴、组织液中物质:①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等.②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等.③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等.(3)稳态的调节机制是靠神经﹣体液﹣免疫调节网络.

3.【答案】A

【解析】【解答】解:A、垂体分泌的促甲状腺激素,通过体液运送到全身组织,但只作用于甲状腺细胞上的受体,故A选项错误;

B、人体在寒冷环境中,体温调节受神经系统和激素的调节,可以通过甲状腺激素和肾上腺激素的作用促进物质代谢,物质氧化分解加速从而产热增多,故B选项正确;

C、机体胰岛素和胰高血糖素的分泌受血糖的直接作用或下丘脑通过神经调节共同完成的,故C选项正确;

D、抗利尿激素由下丘脑合成垂体释放,促进肾小管和集合管重吸收水,使渗透压下降,故D选项正确.

故选:A.

【分析】1、内分泌腺产生的激素,弥散到内环境中通过体液运输到靶器官或靶细胞.

2、寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定.

3、血糖直接作用于胰岛B细胞和胰岛A细胞,也受神经系统的调节.

4、体内水少或吃的食物过咸时→细胞外液渗透压升高→下丘脑感受器受到刺激→垂体释放抗利尿激素多→肾小管、集合管重吸收增加→尿量减少.

4.【答案】C

【解析】【解答】下丘脑受损时,其分泌的促甲状腺激素释放激素减少,最终会导致甲状腺激素分泌量减少,①正确。下丘脑中有体温调节中枢,此时会影响到体温调节,②正确。下丘脑中也血糖调节中枢,此时受损会影响血浆调节进而血糖含量发生变化,③正确。下丘脑可以合成抗利尿激素,参与渗透压的调节,所以此时细胞外液渗透压发生改变,④正确。免疫能力主要是依靠免疫系统和免疫细胞完成的,与下丘脑无关,⑤错误。故C符合题意,A、B、D不符合题意。

故答案为:C

【分析】下丘脑在机体稳态中的作用主要包括以下四个方面:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡。②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉。③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素。在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外液渗透压升高时促使垂体释放抗利尿激素。④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。据此答题。

5.【答案】A

【解析】【解答】解:A、神经纤维膜内局部电流的流动方向是由兴奋部位流向未兴奋部位,这与兴奋传导的方向一致,A正确;

B、神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息电位(内负外正),而不是零电位,B错误;

C、突触小体完成“电信号﹣化学信号”的转变,C错误;

D、神经递质有兴奋型和抑制型两种类型,所以神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋或抑制,D错误.

故选:A.

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递.

6.【答案】C

【解析】【解答】A. a→b段形成的是动作电位,电位变化的原因是Na+内流,离子通道甲为钠离子通道处于开放状态,A不符合题意;

B. 根据题图,突触2完全抑制突触1兴奋的传导,突触1处产生的局部电流无法传到B点,B不符合题意;

C. B处膜电位一直为-65mV,能确定Gly属于抑制性递质,Gly与突触后膜上特异性受体结合,导致阴离子内流,C符合题意;

D. 根据题图,突触2中的神经递质Gly可通过主动运输回到突触小体中,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】分析题干可知,a点未受刺激,此时为静息电位,膜外是正电位,b点时为动作电位,膜外是负电位。突触1释放乙酰胆碱后,乙酰胆碱和突触后膜上受体结合,导致离子通道甲打开,产生兴奋,引起动作电位;突触2中释放Gly,Gly与突触后膜受体结合,离子通道乙打开,但突触2完全抑制突触1兴奋的传导,图中显示Gly可通过主动运输回到突触小体中。

7.【答案】C

【解析】【解答】A、通过药物减缓神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,突触间隙中神经递质浓度减小,与突触后膜上特异性受体结合减少,会缓解肌肉痉挛,达到治疗目的, A 符合题意;

B、如果通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,兴奋传递减弱,会缓解兴奋过度传递引起的肌肉痉挛,可达到治疗目的,B符合题意;

C、如果通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,突触间隙中的神经递质不能有效降解,导致神经递质与突触后膜上的特异性受体持续结合,导致兴奋传递过度引起肌肉痉挛,达不到治疗目的, C 不符合题意;

D 、如果通过药物减少突触后膜上神经递质特异性受体的数量,突触间隙的神经递质与特异性受体结合减少,会缓解兴奋过度传递引起的肌肉痉挛,可达到治疗目的, D符合题意。

故答案为:C。

【分析】兴奋在神经元之间的传递:兴奋在神经元之间的传递是通过突触完成的,突触包括突触前膜、突触后膜和突触间隙,突触前膜内的突触小泡含有神经递质,神经递质以胞吐的形式分泌到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜所在神经元兴奋或抑制;由于神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上的受体,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。

8.【答案】B

【解析】【分析】内环境与I交换气体必须通过肺泡壁和毛细血管壁,故A正确。①是从消化道吸收营养物质,此过程有主动运输但也有协助扩散,故B错误。②表示对尿液的重吸收,故C正确。Ⅳ表示通过皮肤直接排出体外,故D正确。

9.【答案】C

【解析】【解答】A、夏天长期呆在空调房间引起的“空调病”是温差大导致体温调节失调引起的,A不符合题意;

B、到青藏高原后出现的头疼乏力、血压升高是因为缺氧导致内环境失调引起的,B不符合题意;

C、在水中憋气一段时间后,呼吸运动明显加强是机体调节维持内环境稳态的结果,C符合题意;

D、中暑是高温导致体温调节失调引起的疾病,D不符合题意.

故答案为:C.

【分析】解答此题关键能理清内环境稳态的实质,包括内环境中的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

10.【答案】C

【解析】【解答】AB、在内脏神经的支配下,肾上腺髓质释放的肾上腺素会增多,该过程属于神经调节,肾上腺素通过血液运输作用于心脏,使心率加快,属于体液调节,AB正确;

C、肾上腺素发挥作用后即被灭活,不会使心率持续加快,C错误;

D、内脏神经可直接支配肾上腺髓质的分泌,说明神经也能直接调节某些内脏器官的生理活动,D正确。故答案为:C。

【分析】1、神经调节的基本方式是反射,它是指在中枢神经系统参与下,动物或人体对内外环境变化作出的规律性应答;完成反射的结构基础是反射弧。体液调节指激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO,等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。

2、神经调节与体液调节的比较:

比较项目 神经调节 体液调节

传递方式 电信号(神经冲动)、化学信号(递质) 激素及其他化学物质

调节方式 反射 激素—特定的组织细胞

作用途径 反射弧 体液运输

作用对象 效应器 靶细胞膜上的受体

反应速度 迅速 较缓慢

作用范围 准确、比较局限 较广泛

作用时间 短暂 比较长

二者的联系:神经调节对体液调节起调控和主导作用;体液调节也能影响神经调节,二者是相辅相成,共同调节的。

3、由题可知,肾上腺素是信号分子,相当于神经递质,起作用之后需要灭活,不然会持续作用于心脏,使心脏持续加快。

11.【答案】C

【解析】【解答】A、血液中的甘油三酯可以来自于小肠的乳糜微粒,A错误;

B、高密度脂蛋白可将周围组织的胆固醇转送到肝脏排出,其含量越高,身体清除胆固醇的能力越强,患心血管疾病的危险性就越小,B错误;

C、脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化,C正确;

D、胰高血糖素可促进甘油三酯的分解,而不是胰岛素,D错误.

故选C.

【分析】血脂是血液中脂质成分的总称.所谓脂质,指的是一大类中性的、不溶解于水而溶于有机溶剂(如乙醇)的有机化合物,其中最常见的有胆固醇、甘油三酯和磷脂等.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、a是突触小体,是轴突末梢的一部分,没有参与构成突触,A错误;

B、①是突触小泡,内含神经递质,通过胞吐扩散到②突触间隙中,B错误;

C、②是突触间隙,内含组织液,属于内环境,所以其内的神经递质属于内环境的成分,C正确;

D、在a、b两神经元之间信号传导方向是a→b,这是由突触结构决定的,只能由突触前膜传递到突触后膜,D错误。

故答案为:C。

【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。当轴突末梢有神经冲 动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时以胞吐的方式释放神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。

13.【答案】D

【解析】【分析】神经元之间,兴奋以化学信号传递,相邻神经元之间有空隙—突触间隙,突触只允许兴奋由轴突末端传到另一神经元的树突或细胞体。

14.【答案】D

【解析】【解答】A、神经胶质细胞广泛分布于神经元细胞之间,数量要多于神经元细胞,是神经元数量的 10~50倍 ,A正确;

B、 神经胶质细胞对神经元起辅助作用,神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能 ,B正确;

C、神经元和神经胶质细胞是相辅相成的,共同完成神经系统的调节功能,C正确;

D、神经胶质细胞不可以用来接收信息并将信息传导至细胞体,D错误;

故答案为:D

【分析】(1)组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶质细胞两大类,其中,神经元是神经系统结构和功能的基本单位;

(2)神经胶质细胞:神经胶质细胞广泛的存在于神经元细胞对神经元起辅助作用的细胞,具有支持、保护、营养恶化修复神经元等多种功能;

(3)神经胶质细胞虽有许多突粒、但没有轴突,神经胶质细胞直接没有突触连接。

15.【答案】A

【解析】【解答】A、损伤细胞可以释放一种多肽类物质刺激神经系统,导致疼痛,A正确;

B、组织液离子浓度升高,导致组织液增加,引起局部肿胀,B错误;

C、受损部位毛细血管舒张,皮肤变红,C错误;

D、单核细胞分化形成大量的巨噬细胞,吞噬病原体的能力增加,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、组织间隙中积聚的组织液过多会引起组织水肿,其引发的原因可从两方面分析,凡是导致血浆渗透压下降或组织液渗透压升高的因素,都会使水分从血浆进人组织液,从而引起组织水肿,

2、巨噬细胞:几乎分布于机体的各种组织中,具有吞噬消化、抗原处理和呈递功能。

16.【答案】B

【解析】【解答】如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,而传出神经受损,反射弧不完整,因此反射活动不能进行即不能运动;但是神经中枢还能把神经冲动经过脊髓的白质上行传导到大脑皮层的躯体感觉中枢,形成感觉。

故答案为:B。

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有较强的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动。

17.【答案】C

【解析】【解答】解:(1)红细胞是血细胞,其直接生存的内环境是血浆;(2)肝细胞属于组织细胞,其直接生存的内环境是组织液.故选:C.

【分析】内环境主要由血浆、淋巴和组织液组成,其中血浆是血细胞(红细胞、白细胞和血小板)直接生存的环境;淋巴是淋巴细胞和吞噬细胞直接生存的环境;组织液是组织细胞直接生存的环境.据此答题.

18.【答案】B

【解析】【解答】A、①→②电位变化表示产生动作电位,对应于Q点的兴奋,A错误;

B、电表Ⅱ记录到的电位变化是R点产生动作电位,后又恢复静息电位,而兴奋不能从胞体传递到轴突末梢,所以其波形与图乙基本相同,B正确;

C、由于AR=BS,A、B点同时给予适宜的刺激,兴奋同时达到电表Ⅱ的两电极,因此电表Ⅱ的指针不偏转,C错误;

D、电表Ⅰ记录到②处电位值时,达到动作电位的峰值,此时Q处膜内Na+浓度仍低于膜外,D错误。

故答案为:B。

【分析】兴奋的传导和传递:(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩撒),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流(协助扩撒),形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式在神经纤维上传递下去,且为双向传递。(2)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡(胞吐)释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

19.【答案】C

【解析】【解答】A、动作电位的产生主要是Na+内流,当把海水换成1/3的海水加2/3的葡萄糖的等渗溶液时,轴突膜不会受到损伤,A错误;

B、Na+内流,产生动作电位时,轴突膜内的电位由负电位变为正电位,B错误;

C、影响动作电位峰值的关键原因是Na+内流,故动作电位峰值2比1小很可能是因为轴突外Na+浓度降低,使Na+内流减少,C正确;

D、神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度则正好相反,D错误。

故答案为:C。

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

20.【答案】D

【解析】【解答】A、糖原是在肝细胞和肌肉细胞内合成并储存起来的,不属于内环境的成分,A错误;

B、神经递质与突触后膜上的相应受体结合后发挥作用,不进入突触后膜,B错误;

C、无论在饥饿时还是在饭后,胰腺细胞摄取利用葡萄糖氧化分解供能,血糖浓度经过该处后会变低,C错误;

D、溶菌酶可以由免疫细胞或其他细胞分泌,如唾液、泪腺中也存在溶菌酶,不只存在于内环境中,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、内环境(血浆、淋巴、组织液)中物质:

①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。

②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。

③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。

2、神经递质是一种化学信号,神经递质通过突触前膜释放到突触间隙,作用于突触后膜,使突触后膜兴奋或抑制。可作为神经递质的物质包括乙酰胆碱等。

21.【答案】A,C,D

【解析】【解答】解:A、现象I是非条件反射,II是条件反射,都需要反射弧的完整性,A错误;

B、非条件反射可以不需要最高级神经中枢大脑皮层的参与,但条件反射一定需要,B正确;

C、相比较而言条件反射需要参与反射的神经元数量多,C错误;

D、缩手相关肌细胞的数量一样多,D错误.

故选:ACD.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射必须依赖于反射弧的结构的完整性.反射的类型有条件反射和非条件反射,非条件反射的神经中枢在脊髓,条件反射的神经中枢在大脑皮层.

22.【答案】B,D

【解析】【解答】A、据图可知,M是突触结构,其突触内的信息传递方式为电信号→化学信号→电信号,A正确;

B、在机体中,肌肉受到刺激时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,B错误;

C、肌肉受到刺激时兴奋沿c→b→d传导属于非条件反射,可引起肌肉不由自主地收缩,C正确;

D、肌肉受到刺激传导到大脑产生感觉,c→e也可以传导兴奋,D错误。

故答案为:BD。

【分析】1、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡(胞吐)释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

2、突触结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,突触前膜内有突触小泡,突触小泡中含有神经递质,神经递质通过胞吐的方式释放到突触间隙,以扩散的形式通过突触间隙到达并作用于突触后膜,突触后膜可以是下一个神经元的胞体或者树突构成,突触后膜也可以是与传出神经相连的肌肉或腺体细胞。

23.【答案】B,D

【解析】【解答】感觉的形成过程是:感受器→传入神经→神经中枢→大脑皮层。产生感觉的部位是大脑皮层,产生运动的部位是效应器,病人有感觉,说明感受器→传入神经→神经中枢→大脑皮层正常,“右侧下肢运动障碍”说明反射弧的“大脑皮层→神经中枢→传出神经→效应器”的传导不正常,由于“腰椎部受外伤”,而效应器是下肢中的神经末梢及肌肉,故受损的不是效应器,因此受损的可能是传出神经或者是对刺激作出应答的神经中枢。

【分析】本题主要考查反射弧各部分组成及功能,要求考生除了掌握教材的知识还要具有分析能力,对知识进行综合运用。

24.【答案】A,D

【解析】【解答】②神经递质传递到①突触后膜,不一定引起③突触后膜产生动作电位,因为有抑制性神经递质,A项正确;②突触间隙的神经递质传到①突触后膜上的受体,引起突触后神经元兴奋或抑制,但不是反射活动完成,反射活动完成要经过感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,B项错误;⑤是突触间隙,突触间隙的液体是组织液,C项错误;①是突触后膜上的受体,本质是糖蛋白,D项正确

【分析】1、神经元包括细胞体、树突、轴突。轴突末梢经过多次分支,每个小枝末端膨大形成突触小体,突触小体与其他神经元的细胞体、树突等形成突触。

2、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成,兴奋只能由突触前膜传导到突触后膜。

3、题图是突触局部模式图,其中图中①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。

25.【答案】A,C

【解析】【解答】A、钾离子外流是静息电位产生的基础,血钾浓度急剧降低,钾离子外流增加,导致静息电位的绝对值增大,A错误;

B、甲状腺激素能提高神经系统兴奋性,故血液中甲状腺激素含量升高会导致神经系统兴奋性增强,B正确;

C、血浆蛋白含量降低,血浆的渗透压会降低,组织液将增多,C错误;

D、Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,D正确。

故答案为:AC。

【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

2、甲状腺激素的作用是促进新陈代谢,加速体内物质分解,促进动物个体发育,提高神经系统兴奋性。

3、引起组织水肿的原因可从两方面分析,凡是导致血浆渗透压下降或组织液渗透压升高的因素,都会使水分从血浆进入组织液,从而引起组织水肿。

4、无机盐的作用:维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。

26.【答案】A,C

【解析】【解答】A、正常情况下糖原位于肝脏或者肌肉细胞内,而不会在内环境中,A错误;

B、毛细血管通透性增大会使组织液渗透压升高,引起组织水肿,淋巴回流受阻往往是组织液不能顺利流向淋巴引起的组织水肿,一般是由于淋巴管阻塞引起的,B正确;

C、严重腹泻后机体会丢失盐分,若只补充水分,不能维持细胞外液正常的渗透压,C错误;

D、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,D正确。

故答案为:AC。

【分析】1、体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。内环境(血浆、淋巴、组织液)中物质:①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。不属于内环境的成分:(1)细胞内的物质:如载体蛋白、呼吸酶、血红蛋白等;(2)细胞膜上的物质:如运输载体等;(3)与外界相通的结构中的液体:如尿液、泪液、汗液、消化液等;(4)体腔液、关节液在体内但不在细胞间,不为组织细胞提供物质交换,不属于内环境。

2、组织水肿的原因:(1) 严重营养不良:严重营养不良引起血浆蛋白减少,血浆漆透压下降,组织液增多。(2)淋巴管道阻塞:淋巴液回流的最重要意义是回收蛋白质,若淋巴管道被堵塞,则组织液中蛋白质将积聚增多组织液渗透压升高,组织液增多。(3)组织代谢加强:当人体局部组织代谢活动加强时,代谢产物增加,进入组织液,使组织液渗透压增大,组织液增多。(4)过敏、肾小球肾炎:毛细血管的通透性增强,使血浆蛋白减少,血浆漆透压下降,吸水能力降低。

3、内环境稳态的实质是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中,理化性质包括渗透压、酸碱度和温度:(1)人体细胞内环境的温度一般维持在37℃左右;(2)正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45之间,血浆的pH值能够稳定与含有各种缓冲物质有关,如HCO3-、HPO42-等离子;(3)血浆渗透压大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,在组成细胞外液的各种无机盐离子中含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%与Na+和Cl-有关。内环境稳态的意义机体进行正常生命活动的必要条件。

27.【答案】A,D

【解析】【解答】AB、图2中电流计指针先向左偏后向右偏,说明兴奋先到达a点后到达b点,说明刺激位点可能在a点左侧,A正确,B错误;

C、图3到图4,b点电位的变化是从动作电位到静息电位的过程,该过程中有钾离子的外流,属于协助扩散,同时还涉及吸钾排钠过程,属于主动运输,C错误;

D、该实验中刺激某一位点,神经纤维上的电流计会发生偏转,故可证明兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导,D正确。

故答案为:AD。

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩散),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

28.【答案】A,B

【解析】【解答】A、动作电位从前一个神经元的轴突传到突触前膜,突触前膜将电信号转换为化学信号即神经递质,A正确;

B、 反射活动中的的各个细胞均有可兴奋性,B正确;

C、 刺激传出神经元引起伸肌收缩,但是不属于反射活动,因为没有经过一个完整的反射弧,C错误;

D、 位于脊髓中的抑制性中间神经元能产生动作电位,可能释放出抑制性神经递质,D错误。

故答案为: AB。

【分析】1、反射分为非条件反射和条件反射:

(1)非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊跪)参与即可完成,如:婴儿吮乳、吃梅分泌唾液、呼吸、眨眼、吃奶等。

(2)条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式,如:望梅止渴、一朝被蛇咬十年怕井绳等。

2、兴奋的传导和传递:(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩撒),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流(协助扩撒),形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式在神经纤维上传递下去,且为双向传递。(2)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

29.【答案】A,B

【解析】【解答】A、H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HO4等多对缓冲物质对血浆酸碱度起缓冲作用,A正确;

B、血浆中过多的碳酸氢盐可以由肾脏随尿排出体外,B正确;

C、神经系统对呼吸运动强度的调节有利于维持血浆pH的相对稳定,C错误;

D、血浆 pH 值的调节主要是通过血浆中缓冲对物质进行调节的,缓冲对物质通常是弱酸性和强碱弱酸盐类物质,D错误。

故答案为:AB。

【分析】血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质,每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的,血液中的二氧化碳会刺激控制呼吸活动的神经中枢,促进呼吸运动增强,增加通气量,从而将二氧化碳排出体外,使血浆pH变化不大;当碳酸钠进入血液后,就与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,而过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出,使血浆酸碱度不会发生很大的变化。

30.【答案】B,D

【解析】【解答】A、甲为激素,乙为靶细胞表面的受体,激素不一定是蛋白质,如甲状腺激素是氨基酸衍生物,A错误;

B、乙是受体,可与激素特异性结合,与载体蛋白一样,具有特异性,B正确;

C、甲状腺激素可以作用下丘脑和垂体,若甲是甲状腺激素,则乙(受体)可能位于下丘脑和垂体细胞表面,C错误;

D、激素的合成和分泌都需要消耗能量,能量通常是来自细胞呼吸,D正确。

故答案为:BD。

【分析】1、激素通过体液传送,对人和对动物的生理活动所进行的调节称激素调节。有的激素是蛋白质,如生长激素;有的激素是氨基酸衍生物,如甲状腺激素;有的激素是脂质,激素都可以作为信号分子。

2、甲状腺激素分泌的分级调节过程∶冷刺激通过神经调节刺激下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素 ,促甲状腺激素释放激素作用到垂体,促进垂体分泌甲状腺激素 ,甲状腺激素作用到甲状腺,促进甲状腺激素的分泌,但是甲状腺激素过多会负反馈抑制和的分泌量。

31.【答案】反射;反射弧

【解析】【解答】解:反射是动物通过中枢神经系统对体内外刺激所作出的有规律的反应,神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧,反射弧包括:感受器、传入神经、传出神经、效应器五部分组成.

故答案为:反射 ; 反射弧

【分析】神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧.

32.【答案】大脑皮层;体温;单向;电信号→化学信号;属于;促甲状腺激素释放;肾小管和集合管;胰岛B;神经﹣体液;自身免疫;体液免疫和细胞免疫

【解析】【解答】解:(1)体温感觉中枢在大脑皮层.下丘脑是体温调节中枢,反射活动的结构基础是反射弧,因兴奋在突触结构中传导具有单向性的因素,兴奋在反射弧上的传导是单向性的.在突触前膜的信号转变方式为电信号→化学信号;突触间隙中的神经递质是组织液中物质,属于细胞外液的成分.下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,通过体液运输,作用于垂体,并促进其分泌促甲状腺激素,促进甲状腺的分泌活动加强,使机体产热增多.

(2)抗利尿激素促进肾小管和集合管对水分的重吸收.

(3)胰岛B细胞分解的胰岛素,是降低血糖的唯一激素.当血糖浓度升高时,下丘脑中的血糖调节中枢参与,同时有胰岛素参与,血糖浓度下降.此过程属于神经﹣体调节.

(4) Ⅱ型糖尿病由胰岛B细胞损伤引起,患病率具有种族差异性,说明Ⅱ型糖尿病是由遗传决定的;患者血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,说明患者自身免疫功能过强,引起自身免疫病;其中抗体参与体液免疫,效应T细胞参与细胞免疫,则胰岛B细胞的损伤是机体通过体液免疫和细胞免疫导致的.

【分析】下丘脑地位和功能:

①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡.

②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉.

③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的激素或促激素.在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外液渗透压升高时促使垂体分泌抗利尿激素.

④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢.

33.【答案】传递信息;靶器官;灭活;神经递质;受体;神经;神经﹣体液

【解析】【解答】解:(1)肾上腺素的作用是只能传递调节代谢的信息,自身并不参与代谢.肾上腺素作用的靶器官是心脏,肾上腺素发挥作用后被灭活.

(2)乙酰胆碱属于神经递质,需要与细胞膜上的受体结合后发挥作用.发挥完作用后失活.迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心脏活动减弱减慢,血压降低,这一过程心脏活动的调节属于神经调节.

(3)肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调节血压的过程属于神经﹣体液调节.

【分析】血压的调节是一个神经体液调节过程.肾上腺素的生理作用是作用于靶细胞心脏细胞,促进心跳,作用后立刻被灭活.激素只能传递调节代谢的信息,本身并不参与代谢.迷走神经通过释放神经递质作用于心脏细胞表面的受体发挥作用.激素与神经递质作用的共同点主要有都需要与相应的受体结合后才能发挥作用,发挥作用后都立刻被灭活或运走,都属于信息物质,不参与代谢,只传递调节代谢的信息.

34.【答案】肝糖原;胰岛素;增加(大);降低;提高;脑干(延髓);增大;神经——体液调节;

【解析】【解答】(1)如果X是血糖,在a→b时段血糖浓度的升高主要是肝糖原的分解,肌糖原不能分解.bc段血糖含量下降主要是胰岛素发挥作用降血糖的结果.

(2)如果X是抗利尿激素,c→d时段表示抗利尿激素分泌增多,抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,因此肾小管和集合管细胞对水的通透性增大,血浆渗透压降低,有利于尿浓缩,让尿液中尿素的浓度提高.

(3)人体的呼吸中枢位于脑干,如果X是CO2,c→d段时,CO2浓度增大,呼吸作用增强,CO2作为化学物质参与调节的过程属于体液调节,最终使呼吸作用增强,呼吸频率增加则肯定有神经调节的参与,因此整个过程存在神经和体液调节.

(4)如果X是甲状腺激素,则分级调节是指由下丘脑→垂体→甲状腺这样的调节模式.

【分析】血糖调节是神经和体液调节共同作用的结果,其中发挥重要作用的激素是胰岛素和胰高血糖素,抗利尿激素是下丘脑合成、垂体释放的一种激素,主要作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收.二氧化碳引起呼吸作用的调节过程存在神经和体液调节.

35.【答案】人体无氧呼吸产生乳酸,内环境pH降低;神经调节和体液调节;化学感受器→传入神经→(脑干)呼吸中枢→传出神经→呼吸肌;单向;清醒时,大脑皮层(高级中枢)对脑干的呼吸中枢控制能力强;①②④

【解析】【解答】(1)缺氧条件下,人体无氧呼吸产生的乳酸会使内环境pH降低.

(2)图中过程①→②过程中血液中的二氧化碳浓度升高导致呼吸加快,刺激呼吸中枢,调节方式是神经调节和体液调节.

(3)二氧化碳浓度基地引起的神经调节的反射弧:化学感受器→传入神经→(脑干)呼吸中枢→传出神经→呼吸肌(用箭头和文字表示).在此过程中,由于突触的存在,兴奋在传入神经纤维上的传导是单向的.

(4)人清醒时,大脑皮层(高级中枢)对脑干的呼吸中枢控制能力强,一般不会发生高原周期性呼吸.

(5)①肾上腺素(加快心跳和血液流动)、②乙酰唑胺(增加呼吸道通气量)、④红景天(改善脑部微循环,提高呼吸中枢兴奋性),可用于缓解高原周期性呼吸.

【分析】人体的呼吸中枢位于脑干,当血液中是二氧化碳浓度升高时,二氧化碳的浓度会刺激呼吸作用的感受器产生兴奋,传至脑干的呼吸作用中枢,通过传出神经到达呼吸肌的效应器,使呼吸加深加快,通过呼吸系统排出更多的二氧化碳.这一过程属于神经﹣体液调节.

36.【答案】(1)切除甲状腺;手术但不切除甲状腺;相同且适宜;测定并记录两组大鼠的体重

(2)

时间 组别 初始值(0天) 7天 14天 21天 28天

A组

B组

(3)下丘脑;垂体门脉;腺垂体;I是甲状腺合成甲状腺激素的原料之一;131I的放射性强度可以被仪器测定;三碘甲状腺原氨酸

【解析】【解答】(1)②由分析可知,实验的自变量是有无甲状腺,故将若干只大鼠随机分为A、B两组后进行处理,A组(实验组)的处理是切除甲状腺,B组(对照组)的处理是手术但不切除甲状腺,作为对照组。

③各组的无关变量应相同且适宜,因此将上述两组大鼠置于相同且适宜的条件下饲养。每隔7天测定并记录两组大鼠的体重。

(2)表格中应显示每七天两组大鼠的体重记录数据,一直记录到28天,因此表格为:

时间 组别 初始值(0天) 7天 14天 21天 28天

A组

B组

(3)①合成与分泌促平状腺激素释放激素的细胞是位于下丘脑的神经分泌细胞,该激素经垂体门脉的血液运至腺垂体发挥作用,促进腺垂体分泌促甲状腺激素增加。

②I是甲状腺合成甲状腺激素的原料之一,而且131I的放射性强度可被仪器测定,故可以通过服用放射性131I来检测甲状腺功能。

③甲状腺能分泌两种甲状腺激素:甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)。

【分析】1、甲状腺激素的分级调节:

2、甲状腺激素的功能:促进新陈代谢和生长发育,尤其对中枢神经系统的发育和功能具有重要影响,提高神经系统的兴奋性

37.【答案】(1)胞吐;一定的流动性

(2)普通饲料+棕榈油

(3)成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响

(4)提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力;促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达

【解析】【解答】(1)神经递质出细胞的方式是胞吐,该过程体现了细胞膜的结构特点:具有一定的流动性.

(2)设计实验应遵循对照原则、单一变量原则等原则,根据题干可知,该实验的自变量是DHA的含量,因此B组的操作是普通饲料+棕榈油.

(3)由于成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响,所以实验中选用初断乳大鼠而不选用成熟大鼠.

(4)通过分析可以推知小剂量DHA提高大鼠学习记忆能力的途径是①提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力;②促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达.

故答案为:

(1)胞吐 一定的流动性

(2)普通饲料+棕榈油

(3)成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响

(4)提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力 促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达

【分析】神经递质出细胞的方式是胞吐,体现了细胞膜的结构特点﹣﹣具有一定的流动性;设计实验应遵循对照原则、单一变量原则等原则,根据分析回答.

38.【答案】(1)胞吐;减少;变慢

(2)b

(3)非特异性免疫;增大;内折

【解析】【解答】解:(1)β淀粉样蛋白(Aβ)分泌出细胞的方式为胞吐,由于病变个体中Aβ的沉积使突触小体中线粒体损伤,细胞提供的能量减少,引起乙酰胆碱(一种神经递质)的合成和释放量减少,导致兴奋在神经细胞之间的传递速率减慢病人表现出记忆障碍.(2)缠结点在图中的b处时,b神经细胞膜和线粒体膜的损伤,所以在a处刺激,兴奋不能由a→b→d,又因为兴奋在神经元之间是单向传递的,兴奋也不能从a→c→d.(3)体液中的杀菌物质和吞噬细胞属于人体免疫的第二道防线,为非特异性免疫.细胞衰老的特征:细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩、染色加深等.

【分析】1、根据题意分析可知:AD病人的神经细胞外β淀粉样蛋白(Aβ)沉积后,会损伤周围的神经细胞的细胞膜和线粒体膜,导致神经细胞受损,不能正常传导兴奋而发病.2、神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正;兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致,与膜外侧的电流传导方向相反.兴奋在神经元之间的传递是单向的,神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,因此兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突.信号由电信号转变为化学信号再转变为电信号.

39.【答案】(1)神经递质;能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞

(2)下丘脑体调节中枢;皮肤血管收缩能力下降,散热量较大

(3)甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制

【解析】【解答】解:(1)由图可知,下丘脑可产生神经递质和激素这两种信息分子.图中靶细胞是指能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞.(2)当人体受到寒冷刺激时,腺体A(肾上腺)分泌活动加强以促进产热,完成这一反射活动的反射弧为:冷觉感受器→传入神经→下丘脑体调节中枢→传出神经→肾上腺. 老年人皮肤血管硬化,骨骼肌细胞对葡萄糖摄取量降低.由此推测在寒冷条件下,老年人体温降低的直接原因是皮肤血管收缩能力下降,散热量较大;葡萄糖氧化分解产热减少.(3)甲状腺激素的调节过程:下丘脑→促甲状腺激素释放激素→垂体→促甲状腺激素→甲状腺→甲状腺激素,同时甲状腺激素还能对下丘脑和垂体进行负反馈调节.现分别向正常人和甲亢病人静脉注射一定剂量的促甲状腺激素释放激素(TSH),并于注射前和注射后连续取血测定血清中促甲状腺激素(TSH)的浓度,由于甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制,因此与正常人相比,甲亢病人的血液中TSH浓度无明显变化.

故答案为:(1)神经递质;能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞(2)下丘脑体调节中枢;皮肤血管收缩能力下降,散热量较大(3)甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制

【分析】1、下丘脑在机体稳态中的作用主要包括以下四个方面:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡.②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉.③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的激素或促激素;还能分泌抗利尿激素,并由垂体后叶释放.④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢.2、分析题图:图中a应该是下丘脑神经细胞产生的神经递质;腺体B应该是甲状腺或肾上腺.

40.【答案】(1)高血糖;尿糖

(2)下丘脑-垂体-肾上腺皮质;抑制;受体

(3)下降;开发抑制HDAC基因表达的药物或开发促进HDAC基因甲基化的药物(答出一种即可)

【解析】【解答】(1)糖尿病是一种严重危害健康的常见病,主要表现为高血糖和尿糖,可导致多种器官功能损害,多饮、多尿、多食是其外在表现。

(2)CORT的分泌受下丘脑、垂体的分级调节,CORT的分泌量增加到一定程度,会抑制下丘脑和垂体的活动,“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴“的分级调节,可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,从而维持机体的稳态。CORT是由肾上腺皮质分泌的一种胰岛素抵抗激素,可抑制外周细胞对葡萄糖的摄取,还可作用于靶细胞上的胰岛素受体,导致胰岛素不能与其受体结合,降低胰岛B细胞对胰岛素的敏感性。

(3)由于Ⅱ型糖尿病的主要病因是胰岛素不能与靶细胞上的受体结合,推测胰岛B细胞中HDAC基因呈低甲基化,导致HDAC基因过量表达而积累大量HDAC蛋白,会使胰岛素与靶细胞上的受体结合受阻,进而引起胰岛B细胞对葡萄糖刺激的敏感度下降。根据研究结果,可以开发抑制HDAC基因表达的药物或开发促进HDAC基因甲基化的药物来治疗Ⅱ型糖尿病。

【分析】血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和储存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2023-2024学年人教版(2019) 高二上学期期中测试模拟题

一、单选题

1.下列关于神经系统的叙述中,正确的是( )

A.大脑皮层是高级中枢,对人体内脏器官的活动几乎没有影响

B.在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相同

C.在一个神经元中,各种细胞器是随机分配在细胞的各个部位的

D.刺激一个神经元上任一部位,整个神经元都会发生膜电位的变化

2.下列有关内环境和稳态的说法,不正确的是( )

A.血浆中蛋白质含量明显高于淋巴和组织液

B.人体内环境pH、渗透压等保持相对稳定是细胞正常代谢所必需的

C.个体稳态的实现是神经系统、内分泌系统和免疫系统等共同调节的结果

D.葡萄糖、胰岛素、淋巴因子和胰蛋白酶都属于人体内环境的成分

3.下列关于人体内环境稳态与调节的叙述,错误的是( )

A.垂体分泌的促甲状腺激素,通过体液定向运送到甲状腺

B.人体遇冷时,甲状腺激素和肾上腺素均可参与机体产热调节

C.胰岛素和胰高血糖素的分泌主要受血糖浓度的调节,也受神经调节

D.饮水不足会引起垂体释放抗利尿激素,促进肾小管和集合管重吸收水

4.8岁的王小晓因一次意外,他的下丘脑受到损伤,这样可能会导致他的( )

①甲状腺激素分泌量发生变化

②体温调节发生变化

③血糖含量发生变化

④细胞外液渗透压发生变化

⑤免疫能力下降

A.①②④⑤ B.①②③⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤

5.下列关于兴奋传导的叙述,正确的是( )

A.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致

B.神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位

C.突触小体完成“化学信号﹣电信号”的转变

D.神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋

6.兴奋在中枢神经系统的传导过程中,有时存在一个突触引起的兴奋被后一个突触抑制的现象。下图是突触2抑制突触1兴奋传导的过程,以及突触1和突触2兴奋传导时的电位变化。下列叙述正确的是( )

A.ab过程(不包括a点和b点)中,离子通道甲为钾离子通道处于开放状态

B.突触1处产生的局部电流可以双向传导,传到B点的时间比A点长

C.B处膜电位一直为-65mV,可以确定Gly使后膜上的阴离子通道打开

D.突触2中的神经递质作用后的去向包括被突触后膜吸收

7.运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中,不合理的是( )

A.通过药物减缓神经递质经突触前膜释放到突触间隙中

B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合

C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性

D.通过药物减少突触后膜上神经递质特异性受体的数量

8.如图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的示意图,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示能直接与内环境进行物质交换的系统或器官,①②是有关的生理过程,下列叙述错误的是

A.内环境与Ⅰ交换气体必须通过肺泡壁和毛细血管壁

B.①表示主动运输

C.②表示重吸收作用

D.Ⅳ表示的器官是皮肤

9.内环境稳态的维持要依靠机体的调节,但外界环境也会影响稳态,下列事实不是由外界环境因素变化引起的是( )

A.夏天长期呆在空调房间容易引起“空调病”

B.有人到青藏高原后会头疼乏力、血压升高

C.人在水中“憋气”一段时间出来后,呼吸运动会明显加强

D.长期处于高温环境可能会引起“中暑”

10.人在恐惧、紧张时,在内脏神经的支配下,肾上腺髓质释放的肾上腺素会增多,肾上腺素可作用于心脏,使心率加快。下列叙述错误的是( )

A.以上生理活动的调节方式包含神经调节和体液调节

B.肾上腺素分泌后经过血液的运输才能作用于心脏

C.肾上腺素发挥作用后即被灭活能使心率持续加快

D.神经也能直接调节某些内脏器官的生理活动

11.下列关于体内血脂代谢及其调节的叙述,正确的是( )

A.血液中的甘油三酯不可能来自于小肠的乳糜微粒

B.血液中高密度脂蛋白偏高会导致高胆固醇血症

C.脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化

D.胰岛素促进甘油三酯的分解

12.如图为突触结构模式图,对其描述正确的是( )

A.a为轴突末梢,构成突触

B.①为突触小泡,其中的物质通过主动运输释放至②中

C.②是突触间隙,其中的神经递质属于内环境的成分

D.在a、b两神经元之间信号传导方向是b→a

13.下列有关人类神经传导的叙述,正确的是( )

A.在反射弧中,兴奋始终以电信号的形式传递

B.相邻神经元的细胞膜直接接触,以便于兴奋的传递

C.突触只允许兴奋由树突末端传到另一神经元的轴突或细胞体

D.轴突末端细胞质中小泡内的神经递质,可使下一个神经元产生兴奋或抑制

14.下列关于神经胶质细胞的描述,错误的是( )

A.神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,数量是神经元数量的10~50倍

B.神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能

C.神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能

D.神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘,用来接收信息并将信息传导至细胞体

15.人体皮肤破损会引起局部炎症反应。下列叙述正确的是( )

A.损伤细胞释放某种化学物质刺激神经系统,产生痛觉

B.组织液离子浓度降低,引起局部肿胀

C.受损部位微动脉、毛细血管收缩,皮肤变红

D.巨噬细胞分化成大量的单核细胞,吞噬病原体的能力增强

16.如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,而传出神经受损,那么该肢体( )

A.能运动,针刺有感觉 B.不能运动,针刺有感觉

C.能运动,针刺无感觉 D.不能运动,针刺无感觉

17.红细胞和肝细胞所处的内环境分别是( )

A.组织液、血浆 B.血浆、淋巴

C.血浆、组织液 D.淋巴、组织液

18.图甲为研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ(两电极位于Q点位置的膜外和膜内)、Ⅱ(R处和S处电极分别位于膜外和膜内,且AR=BS),给予适宜刺激后,电表Ⅰ测得电位变化如图乙所示,则下列说法正确的是( )

A.①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程

B.电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙基本相同

C.若A、B点同时给予适宜的刺激,电表Ⅱ的指针将偏转1次

D.电表Ⅰ记录到②处电位值时,Q处膜内Na+浓度高于膜外

19.将枪乌贼巨大轴突浸泡在海水中记录到的动作电位如图中曲线1所示;当把海水换成1/3的海水加2/3的葡萄糖的等渗溶液时,记录到的动作电位如图中曲线2所示。下列有关叙述正确的是( )

A.轴突膜在1/3海水加2/3葡萄糖溶液中会受到损伤

B.产生动作电位时,轴突膜内的电位由正电位变为负电位

C.动作电位峰值2比1小很可能是因为轴突外Na+浓度降低

D.神经细胞内K+浓度明显低于膜外,而Na+浓度则正好相反

20.下列有关人体内环境的叙述,正确的是( )

A.二氧化碳、血浆蛋白、糖原都属于内环境的成分

B.神经递质进入突触后膜后才发挥作用

C.饥饿时,血液流经胰腺后,血糖浓度变高

D.溶菌酶是免疫活性物质,但不只存在于内环境中

二、多选题

21.现象Ⅰ:小明的手指不小心碰到一个很烫的物品后将手缩回;现象Ⅱ:小明伸手拿别人的物品时被口头拒绝而将手缩回.两个现象中的缩手反应比较见表,错误的是( )

选项 比较项目 现象Ⅰ 现象Ⅱ

A 反射弧的完整性 不完整 完整

B 是否需要大脑皮层参与 可以不要 一定需要

C 参与反射的神经元数量 多 少

D 与缩手相关的肌细胞数量 多 少

A.A B.B C.C D.D

22.下图为神经一肌肉连接示意图,请据图判断下列有关叙述错误的是( )

A.M内的信息传递方式为电信号→化学信号→电信号

B.肌肉受到刺激时兴奋在神经纤维上的传导是双向的

C.肌肉受到刺激时兴奋沿c→b→d传导可引起肌肉不由自主地收缩

D.肌肉受到刺激传导到大脑产生感觉,g→f→e是兴奋传导的唯一途径

23.某人腰椎部因受外伤造成右侧下肢运动障碍,但有感觉。该病人受损伤的部位 ( )

A.传入神经 B.传出神经 C.效应器 D.神经中枢

24.下图是突触局部模式图,以下说法正确的是( )

A.②传递到①,不一定引起③产生动作电位

B.②传递到①,反射过程完成

C.⑤内的液体是血浆

D.①的化学本质是糖蛋白

25.下列血浆的生化指标变化与结果对应,不相符的是( )

A.血钾浓度急剧降低——神经元的静息电位绝对值减小

B.血液中甲状腺激素含量升高——神经系统兴奋性增强

C.血浆蛋白含量降低——血浆渗透压降低,组织液减少

D.血液中钙离子的含量过低——出现抽搐等症状

26.下列相关叙述中,错误的是( )

A.正常情况下血浆蛋白、氨基酸、糖原均会出现在内环境中

B.毛细血管通透性增大、淋巴回流受阻均会出现组织水肿

C.严重腹泻后只需补充水分就能维持细胞外液正常的渗透压

D.内环境的稳态是机体进行正常生命活动的必要条件

27.在蛙坐骨神经的ab区间先接入一个电流表,然后在某一位置刺激神经后完全恢复正常,其电流表变化如下图。下列叙述正确的是( )

A.据图结果可判断刺激位点在a点左侧

B.据图结果可判断刺激位点在b点右侧

C.图3到图4,b点电位的变化只涉及离子的协助扩散的过程

D.实验结果说明兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导

28.下列对膝反射的叙述,正确的是( )

A.动作电位在突触前膜转化为神经递质

B.参与膝反射的各个细胞均有可兴奋性

C.刺激传出神经元引起伸肌收缩完成膝反射

D.位于脊髓中的抑制性中间神经元不产生动作电位

29.科学家通过研究发现,人的血浆pH通常为7.35~7.45,血浆 pH变化不大的原因有( )

A.HCO3-、H2CO3等缓冲物质对血浆酸碱度起缓冲作用

B.血浆中过多的碳酸氢盐可以由肾脏随尿液排出体外

C.呼吸运动强度的调节与维持血浆 pH的相对稳定无关

D.血浆 pH 值的调节主要是通过血浆中碱性物质与酸性物质发生中和来实现

30.下图是靶细胞与特定激素结合的方式示例(甲为激素,乙为受体)。下列相关叙述正确的是( )

A.甲,乙的化学本质都是蛋白质

B.乙和载体蛋白一样,都具有特异性

C.若甲是甲状腺激素,则乙不可能存在于下丘脑和垂体细胞表面

D.图中分泌细胞合成及分泌激素甲都需要消耗细胞呼吸所释放的能量

三、填空题

31.神经调节的基本方式是 ,完成反射的结构基础是 .

32.在人体的生命活动中,下丘脑既参与神经调节也参与激素调节,请回答下列有关问题:

(1)某人全身突然被冰水浇湿,躯干、四肢的骨骼肌会产生战栗,并感觉刺骨的寒意.寒意形成的神经中枢位于 .冰水刺激产生的兴奋传至下丘脑的 调节中枢后可引起骨骼肌收缩、皮肤毛细血管收缩等反射活动,在此过程中,兴奋在神经纤维上的传导是 (选填“单向”或“双向”),在突触前膜的信号转变方式为 ;突触前膜释放到突触间隙中的神经递质 (选填“属于”或“不属于”)细胞外液的成分.同时下丘脑分泌 激素,通过垂体促进甲状腺的分泌活动加强,使机体产热增多.

(2)人体剧烈运动大量出汗后,下丘脑合成分泌的抗利尿激素增加,并由垂体释放进入血液,促进 对水分的重吸收.

(3)当血糖浓度升高时,下丘脑中的血糖调节中枢产生兴奋,使 细胞分泌活动增强,血糖浓度下降.此过程属于 调节.

(4)Ⅱ型糖尿病患者是因其血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,它们使胰岛B细胞受损而患病.从免疫学角度分析,Ⅱ型糖尿病是针对胰岛B细胞的一种 病;胰岛B细胞的损伤是机体通过 (选填“细胞免疫”或“体液免疫”或“体液免疫和细胞免疫”)导致的.

33.肾上腺素和迷走神经都参与兔血压的调节,回答相关问题:

(1)给实验兔静脉注射0.01%的肾上腺素0.2mL后,肾上腺素作用于心脏,心脏活动加强加快使血压升高.在这个过程中,肾上腺素作为激素起作用,肾上腺素的作用是 (填“催化”、“供能”或“传递信息”).心脏是肾上腺素作用的 ,肾上腺素对心脏起作用后被 ,血压恢复.

(2)剪断实验兔的迷走神经后刺激其靠近心脏的一端,迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心脏活动减弱减慢、血压降低.乙酰胆碱属于 (填“酶”、“神经递质”或“激素”),需要与细胞膜上的 结合才能发挥作用.在此过程中,心脏活动的调节属于 调节.

(3)肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调节血压的过程属于 调节.

34.正常成年人血液中化学物质(X)随时间变化的情况如图.

(1)在饥饿时,如果X是血糖,在a→b时段,血糖浓度这一变化主要是通过 的分解等过程实现的;b→c的变化过程与血液中 (激素)的上升有关.

(2)如果X是抗利尿激素,c→d时段,肾小管和集合管细胞对水的通透性 ,导致血浆渗透压 和尿液中尿素的浓度 .

(3)人体的呼吸中枢位于 .如果X是CO2,c→d时段,呼吸强度会 ,参与该过程调节的是 .

(4)如果X是甲状腺激素,请用箭头和文字描述c→d过程中甲状腺激素分泌的分级调节过程.

35.一些初到高原的人在睡眠时会因血氧含量降低而出现呼吸紊乱,典型症状表现为呼吸加深、加快和呼吸减弱、减慢的交替出现,这类呼吸模式称为高原周期性呼吸,其主要调节过程如图所示.请据图回答:

(1)缺氧会导致人体内环境的pH降低,这是因为 .

(2)过程①→②的调节方式是 .

(3)写出过程③中的反射弧: (用箭头和文字表示).在此过程中,兴奋在传入神经纤维上的传导是 (“单向”或“双向”)的.

(4)人清醒时一般不会发生高原周期性呼吸,这是因为 .

(5)下列4种药物中,可用于缓解高原周期性呼吸的有 (填序号).

①肾上腺素(加快心跳和血液流动);②乙酰唑胺(增加呼吸道通气量);③硝苯地平(减弱心肌收缩力);④红景天(改善脑部微循环,提高呼吸中枢兴奋性).

四、实验探究题

36.为研究甲状腺和甲状腺激素对机体生长发育的作用,某同学用甲状腺切除法进行实验。在实验过程中,用幼龄大鼠为材料,以体重变化作为生长发育的检测指标。

(1)请完善下面的实验步骤:

①将若干只大鼠随机均分为A、B两组后,测定并记录两组大鼠的初始体重。

②A组(实验组)的处理是 ;B组(对照组)的处理是 。

③将上述两组大鼠置于 的条件下饲养。每隔7天 。

④28天后对所得数据进行统计处理与分析。

(2)请设计一张表格用以记录实验数据:

(3)分析与讨论:

①合成与分泌促甲状腺激素释放激素的细胞位于 ,该激素经 的血液运至 发挥作用。

②通过服用放射性131I来检测甲状腺功能的依据是 , 。

③甲状腺能分泌两种甲状腺激素:甲状腺素(T4)和 (T3)。(写出名称)

37.已知一氧化氮和乙酰胆碱是重要的神经递质,参与学习记忆等生理活动.一氧化氮合酶(NOS)能促进细胞内一氧化氮的合成,AChE(乙酰胆碱酯酶) 其活性改变能反映有关神经元活性变化.海马组织是大脑内与学习记忆最密切相关的结构,海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因均与学习记忆 密切相关.现为探究DHA(一种不饱和脂肪酸,俗称“脑黄金”)增加学习记忆的分子机制,某科研团队设计如下实验:

材料与试剂:DHA油脂、棕榈油(不含DHA)、普通饲料、初断乳大鼠.

实验步骤:

第一步:将初断乳大鼠随机分成4组,编号为A、B、C、D.

第二步:每日经口灌喂食物,组成见表.

组别 A组 B组 C组 D组

食物 普通饲料 ? 普通饲料+小剂量DHA油脂 普通饲料+大剂量DHA油脂

第三步:饲养8天后,测定脑组织中AChE、NOS活性,结果如表.

组别 A组 B组 C组 D组

AChE活性/U mg﹣1 0.4 0.5 0.7 0.8

NOS活性/U mg﹣1 1.4 1.2 1.8 2.0

根据上述实验回答下列问题:

(1)乙酰胆碱通过 方式从突触前膜释放,体现了细胞膜具有 的结构特点.

(2)第二步的实验步骤中B组应添加 .

(3)实验中选用初断乳大鼠而不选用成熟大鼠的原因是 .

(4)实验还表明:C组NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的mRNA表达情况分别提高了283.7%、490.7%、293.3%.通过分析整个实验可以推知:小剂量DHA提高大鼠学习记忆能力的途径是① ;② .

五、综合题

38.关于阿尔茨海默病(AD,俗称“老年痴呆”)的发病机制,现在最流行的是β淀粉样蛋白(Aβ)假说.该假说认为由于Aβ“漏出”细胞膜,异致周围的神经细胞膜和线粒体膜的损伤,神经纤维缠结.

(1)由题意可知,Aβ可通过 方式“漏出”神经细胞,会引起周围的神经细胞突触小体中乙酰胆碱的(一种兴奋性神经递质)合成和释放量 ,使兴奋在神经细胞之间的传递速率 ,从而使AD病患者表现出记忆障.

(2)AD病患者伴有神经纤维缠结这一异常细胞状态,会影响到兴奋的传导.若缠结点在图中的 (填“a”、“b”或“c”)处时,刺激产生的兴奋不会引起d处电位的变化.

(3)AD病患者会出现大量记忆性神经元数目减少的现象,据研究是由于体液中的噬细胞吞噬引起的,这是 (填“非特异性免疫”、“细胞免疫”或“体液免疫”)执行功能的结果.在显微镜下观察病人的神经细胞,会发现细胞核出现体积 、核膜 、染色质收缩、染色加深等细胞衰老的特征.

39.如图为下丘脑参与人体平衡的部分调节过程,请据图分析回答下列问题:

(1)由图可知,下丘脑可产生 和激素这两种信息分子,通过细胞间的信息交流调节机体的稳态.图中靶细胞的含义是 .

(2)当人体受到寒冷刺激时,腺体A(肾上腺)分泌活动加强以促进产热,请完善完成这一反射活动的反射弧:冷觉感受器→传入神经→ →传出神经→肾上腺. 研究表明,老年人皮肤血管硬化,骨骼肌细胞对葡萄糖摄取量降低.由此推测在寒冷条件下,老年人体温降低的直接原因是 及葡萄糖氧化分解产热减少.

(3)甲状腺功能亢进症简称“甲亢”.现分别向正常人和甲亢病人静脉注射一定剂量的促甲状腺激素释放激素(TSH),并于注射前和注射后连续取血测定血清中促甲状腺激素(TSH)的浓度,与正常人相比,甲亢病人的血液中TSH浓度无明显变化的原因是 .

40.糖尿病是一种严重危害健康的常见病。研究表明糖尿病主要因患者糖代谢发生紊乱导致,即控制糖代谢相关的神经-体液-免疫网络出现失调。

(1)糖尿病主要表现为 和 ,可导致多种器官功能损害。

(2)CORT是由肾上腺皮质分泌的一种胰岛素抵抗激素。CORT的分泌通过 轴的分级调节进行。CORT对外周细胞摄取葡萄糖有 作用,且其可通过作用于胰岛素 ,达到降低胰岛B细胞对胰岛素敏感性的作用。

(3)基因测序提示在某些Ⅱ型糖尿病患者的胰岛B细胞中HDAC基因呈低甲基化,导致HDAC基因过量表达而积累大量HDAC蛋白,进而引起胰岛B细胞对葡萄糖刺激的敏感度 。这为Ⅱ型糖尿病提供了一种潜在的新疗法是: 。

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】【解答】解:A、大脑皮层是高级中枢,可以通过控制低级中枢来调节人体内脏器官的活动,A错误;

B、在神经纤维膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反,B错误;

C、各种细胞器在细胞中的分布与其功能有关,C错误;

D、由于兴奋在神经纤维上双向传导,因此刺激一个神经元上任一部位,整个神经元都会发生膜电位的变化,D正确.

故答案为:D.

【分析】兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流.兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致.兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的.兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,在神经元之间的传递是化学信号.明确知识点,梳理相关知识,根据选项描述结合基础知识做出判断.

2.【答案】D

【解析】【解答】解:A、血浆中蛋白质是血浆蛋白含量明显高于淋巴和组织液,血浆蛋白是维持血浆渗透压的重要物质,A正确;

B、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,B正确;

C、稳态的调节机制是靠神经﹣体液﹣免疫调节网络,C正确;

D、胰蛋白酶不存在于内环境中,胰蛋白酶存在于消化液中,属于外环境,D错误.

故选:D.

【分析】(1)血浆渗透压的维持主要是:①血浆晶体渗透压:无机盐、葡萄糖、尿素等小分子晶体物质形成.②血浆胶体渗透压:血浆蛋白等大分子物质形成.(2)血浆、淋巴、组织液中物质:①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等.②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等.③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等.(3)稳态的调节机制是靠神经﹣体液﹣免疫调节网络.

3.【答案】A

【解析】【解答】解:A、垂体分泌的促甲状腺激素,通过体液运送到全身组织,但只作用于甲状腺细胞上的受体,故A选项错误;

B、人体在寒冷环境中,体温调节受神经系统和激素的调节,可以通过甲状腺激素和肾上腺激素的作用促进物质代谢,物质氧化分解加速从而产热增多,故B选项正确;

C、机体胰岛素和胰高血糖素的分泌受血糖的直接作用或下丘脑通过神经调节共同完成的,故C选项正确;

D、抗利尿激素由下丘脑合成垂体释放,促进肾小管和集合管重吸收水,使渗透压下降,故D选项正确.

故选:A.

【分析】1、内分泌腺产生的激素,弥散到内环境中通过体液运输到靶器官或靶细胞.

2、寒冷环境→皮肤冷觉感受器→下丘脑体温调节中枢→增加产热(骨骼肌战栗、立毛肌收缩、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加),减少散热(毛细血管收缩、汗腺分泌减少)→体温维持相对恒定.

3、血糖直接作用于胰岛B细胞和胰岛A细胞,也受神经系统的调节.

4、体内水少或吃的食物过咸时→细胞外液渗透压升高→下丘脑感受器受到刺激→垂体释放抗利尿激素多→肾小管、集合管重吸收增加→尿量减少.

4.【答案】C

【解析】【解答】下丘脑受损时,其分泌的促甲状腺激素释放激素减少,最终会导致甲状腺激素分泌量减少,①正确。下丘脑中有体温调节中枢,此时会影响到体温调节,②正确。下丘脑中也血糖调节中枢,此时受损会影响血浆调节进而血糖含量发生变化,③正确。下丘脑可以合成抗利尿激素,参与渗透压的调节,所以此时细胞外液渗透压发生改变,④正确。免疫能力主要是依靠免疫系统和免疫细胞完成的,与下丘脑无关,⑤错误。故C符合题意,A、B、D不符合题意。

故答案为:C

【分析】下丘脑在机体稳态中的作用主要包括以下四个方面:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡。②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉。③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素。在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外液渗透压升高时促使垂体释放抗利尿激素。④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。据此答题。

5.【答案】A

【解析】【解答】解:A、神经纤维膜内局部电流的流动方向是由兴奋部位流向未兴奋部位,这与兴奋传导的方向一致,A正确;

B、神经纤维上已兴奋的部位将恢复为静息电位(内负外正),而不是零电位,B错误;

C、突触小体完成“电信号﹣化学信号”的转变,C错误;

D、神经递质有兴奋型和抑制型两种类型,所以神经递质作用于突触后膜,使突触后膜产生兴奋或抑制,D错误.

故选:A.

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,因此形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递.

6.【答案】C

【解析】【解答】A. a→b段形成的是动作电位,电位变化的原因是Na+内流,离子通道甲为钠离子通道处于开放状态,A不符合题意;

B. 根据题图,突触2完全抑制突触1兴奋的传导,突触1处产生的局部电流无法传到B点,B不符合题意;

C. B处膜电位一直为-65mV,能确定Gly属于抑制性递质,Gly与突触后膜上特异性受体结合,导致阴离子内流,C符合题意;

D. 根据题图,突触2中的神经递质Gly可通过主动运输回到突触小体中,D不符合题意。

故答案为:C

【分析】分析题干可知,a点未受刺激,此时为静息电位,膜外是正电位,b点时为动作电位,膜外是负电位。突触1释放乙酰胆碱后,乙酰胆碱和突触后膜上受体结合,导致离子通道甲打开,产生兴奋,引起动作电位;突触2中释放Gly,Gly与突触后膜受体结合,离子通道乙打开,但突触2完全抑制突触1兴奋的传导,图中显示Gly可通过主动运输回到突触小体中。

7.【答案】C

【解析】【解答】A、通过药物减缓神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,突触间隙中神经递质浓度减小,与突触后膜上特异性受体结合减少,会缓解肌肉痉挛,达到治疗目的, A 符合题意;

B、如果通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,兴奋传递减弱,会缓解兴奋过度传递引起的肌肉痉挛,可达到治疗目的,B符合题意;

C、如果通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,突触间隙中的神经递质不能有效降解,导致神经递质与突触后膜上的特异性受体持续结合,导致兴奋传递过度引起肌肉痉挛,达不到治疗目的, C 不符合题意;

D 、如果通过药物减少突触后膜上神经递质特异性受体的数量,突触间隙的神经递质与特异性受体结合减少,会缓解兴奋过度传递引起的肌肉痉挛,可达到治疗目的, D符合题意。

故答案为:C。

【分析】兴奋在神经元之间的传递:兴奋在神经元之间的传递是通过突触完成的,突触包括突触前膜、突触后膜和突触间隙,突触前膜内的突触小泡含有神经递质,神经递质以胞吐的形式分泌到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜所在神经元兴奋或抑制;由于神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜上的受体,因此兴奋在神经元之间的传递是单向的。

8.【答案】B

【解析】【分析】内环境与I交换气体必须通过肺泡壁和毛细血管壁,故A正确。①是从消化道吸收营养物质,此过程有主动运输但也有协助扩散,故B错误。②表示对尿液的重吸收,故C正确。Ⅳ表示通过皮肤直接排出体外,故D正确。

9.【答案】C

【解析】【解答】A、夏天长期呆在空调房间引起的“空调病”是温差大导致体温调节失调引起的,A不符合题意;

B、到青藏高原后出现的头疼乏力、血压升高是因为缺氧导致内环境失调引起的,B不符合题意;

C、在水中憋气一段时间后,呼吸运动明显加强是机体调节维持内环境稳态的结果,C符合题意;

D、中暑是高温导致体温调节失调引起的疾病,D不符合题意.

故答案为:C.

【分析】解答此题关键能理清内环境稳态的实质,包括内环境中的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。

10.【答案】C

【解析】【解答】AB、在内脏神经的支配下,肾上腺髓质释放的肾上腺素会增多,该过程属于神经调节,肾上腺素通过血液运输作用于心脏,使心率加快,属于体液调节,AB正确;

C、肾上腺素发挥作用后即被灭活,不会使心率持续加快,C错误;

D、内脏神经可直接支配肾上腺髓质的分泌,说明神经也能直接调节某些内脏器官的生理活动,D正确。故答案为:C。

【分析】1、神经调节的基本方式是反射,它是指在中枢神经系统参与下,动物或人体对内外环境变化作出的规律性应答;完成反射的结构基础是反射弧。体液调节指激素等化学物质(除激素以外,还有其他调节因子,如CO,等),通过体液传送的方式对生命活动进行调节。

2、神经调节与体液调节的比较:

比较项目 神经调节 体液调节

传递方式 电信号(神经冲动)、化学信号(递质) 激素及其他化学物质

调节方式 反射 激素—特定的组织细胞

作用途径 反射弧 体液运输

作用对象 效应器 靶细胞膜上的受体

反应速度 迅速 较缓慢

作用范围 准确、比较局限 较广泛

作用时间 短暂 比较长

二者的联系:神经调节对体液调节起调控和主导作用;体液调节也能影响神经调节,二者是相辅相成,共同调节的。

3、由题可知,肾上腺素是信号分子,相当于神经递质,起作用之后需要灭活,不然会持续作用于心脏,使心脏持续加快。

11.【答案】C

【解析】【解答】A、血液中的甘油三酯可以来自于小肠的乳糜微粒,A错误;

B、高密度脂蛋白可将周围组织的胆固醇转送到肝脏排出,其含量越高,身体清除胆固醇的能力越强,患心血管疾病的危险性就越小,B错误;

C、脂肪细胞中甘油三酯与葡萄糖可以相互转化,C正确;

D、胰高血糖素可促进甘油三酯的分解,而不是胰岛素,D错误.

故选C.

【分析】血脂是血液中脂质成分的总称.所谓脂质,指的是一大类中性的、不溶解于水而溶于有机溶剂(如乙醇)的有机化合物,其中最常见的有胆固醇、甘油三酯和磷脂等.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、a是突触小体,是轴突末梢的一部分,没有参与构成突触,A错误;

B、①是突触小泡,内含神经递质,通过胞吐扩散到②突触间隙中,B错误;

C、②是突触间隙,内含组织液,属于内环境,所以其内的神经递质属于内环境的成分,C正确;

D、在a、b两神经元之间信号传导方向是a→b,这是由突触结构决定的,只能由突触前膜传递到突触后膜,D错误。

故答案为:C。

【分析】突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。当轴突末梢有神经冲 动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时以胞吐的方式释放神经递质。神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化,这样,信号就从一个神经元通过突触传递到了另一个神经元。随后神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。

13.【答案】D

【解析】【分析】神经元之间,兴奋以化学信号传递,相邻神经元之间有空隙—突触间隙,突触只允许兴奋由轴突末端传到另一神经元的树突或细胞体。

14.【答案】D

【解析】【解答】A、神经胶质细胞广泛分布于神经元细胞之间,数量要多于神经元细胞,是神经元数量的 10~50倍 ,A正确;

B、 神经胶质细胞对神经元起辅助作用,神经胶质细胞具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能 ,B正确;

C、神经元和神经胶质细胞是相辅相成的,共同完成神经系统的调节功能,C正确;

D、神经胶质细胞不可以用来接收信息并将信息传导至细胞体,D错误;

故答案为:D

【分析】(1)组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶质细胞两大类,其中,神经元是神经系统结构和功能的基本单位;

(2)神经胶质细胞:神经胶质细胞广泛的存在于神经元细胞对神经元起辅助作用的细胞,具有支持、保护、营养恶化修复神经元等多种功能;

(3)神经胶质细胞虽有许多突粒、但没有轴突,神经胶质细胞直接没有突触连接。

15.【答案】A

【解析】【解答】A、损伤细胞可以释放一种多肽类物质刺激神经系统,导致疼痛,A正确;

B、组织液离子浓度升高,导致组织液增加,引起局部肿胀,B错误;

C、受损部位毛细血管舒张,皮肤变红,C错误;

D、单核细胞分化形成大量的巨噬细胞,吞噬病原体的能力增加,D错误。

故答案为:A。

【分析】1、组织间隙中积聚的组织液过多会引起组织水肿,其引发的原因可从两方面分析,凡是导致血浆渗透压下降或组织液渗透压升高的因素,都会使水分从血浆进人组织液,从而引起组织水肿,

2、巨噬细胞:几乎分布于机体的各种组织中,具有吞噬消化、抗原处理和呈递功能。

16.【答案】B

【解析】【解答】如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,而传出神经受损,反射弧不完整,因此反射活动不能进行即不能运动;但是神经中枢还能把神经冲动经过脊髓的白质上行传导到大脑皮层的躯体感觉中枢,形成感觉。

故答案为:B。

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。反射必须通过反射弧来完成,缺少任何一个环节反射活动都不能完成,如传出神经受损,即使有较强的刺激人体也不会作出反应,因为效应器接收不到神经传来的神经冲动。

17.【答案】C

【解析】【解答】解:(1)红细胞是血细胞,其直接生存的内环境是血浆;(2)肝细胞属于组织细胞,其直接生存的内环境是组织液.故选:C.

【分析】内环境主要由血浆、淋巴和组织液组成,其中血浆是血细胞(红细胞、白细胞和血小板)直接生存的环境;淋巴是淋巴细胞和吞噬细胞直接生存的环境;组织液是组织细胞直接生存的环境.据此答题.

18.【答案】B

【解析】【解答】A、①→②电位变化表示产生动作电位,对应于Q点的兴奋,A错误;

B、电表Ⅱ记录到的电位变化是R点产生动作电位,后又恢复静息电位,而兴奋不能从胞体传递到轴突末梢,所以其波形与图乙基本相同,B正确;

C、由于AR=BS,A、B点同时给予适宜的刺激,兴奋同时达到电表Ⅱ的两电极,因此电表Ⅱ的指针不偏转,C错误;

D、电表Ⅰ记录到②处电位值时,达到动作电位的峰值,此时Q处膜内Na+浓度仍低于膜外,D错误。

故答案为:B。

【分析】兴奋的传导和传递:(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩撒),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流(协助扩撒),形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式在神经纤维上传递下去,且为双向传递。(2)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡(胞吐)释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

19.【答案】C

【解析】【解答】A、动作电位的产生主要是Na+内流,当把海水换成1/3的海水加2/3的葡萄糖的等渗溶液时,轴突膜不会受到损伤,A错误;

B、Na+内流,产生动作电位时,轴突膜内的电位由负电位变为正电位,B错误;

C、影响动作电位峰值的关键原因是Na+内流,故动作电位峰值2比1小很可能是因为轴突外Na+浓度降低,使Na+内流减少,C正确;

D、神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度则正好相反,D错误。

故答案为:C。

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

20.【答案】D

【解析】【解答】A、糖原是在肝细胞和肌肉细胞内合成并储存起来的,不属于内环境的成分,A错误;

B、神经递质与突触后膜上的相应受体结合后发挥作用,不进入突触后膜,B错误;

C、无论在饥饿时还是在饭后,胰腺细胞摄取利用葡萄糖氧化分解供能,血糖浓度经过该处后会变低,C错误;

D、溶菌酶可以由免疫细胞或其他细胞分泌,如唾液、泪腺中也存在溶菌酶,不只存在于内环境中,D正确。

故答案为:D。

【分析】1、内环境(血浆、淋巴、组织液)中物质:

①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。

②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。

③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。

2、神经递质是一种化学信号,神经递质通过突触前膜释放到突触间隙,作用于突触后膜,使突触后膜兴奋或抑制。可作为神经递质的物质包括乙酰胆碱等。

21.【答案】A,C,D

【解析】【解答】解:A、现象I是非条件反射,II是条件反射,都需要反射弧的完整性,A错误;

B、非条件反射可以不需要最高级神经中枢大脑皮层的参与,但条件反射一定需要,B正确;

C、相比较而言条件反射需要参与反射的神经元数量多,C错误;

D、缩手相关肌细胞的数量一样多,D错误.

故选:ACD.

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射必须依赖于反射弧的结构的完整性.反射的类型有条件反射和非条件反射,非条件反射的神经中枢在脊髓,条件反射的神经中枢在大脑皮层.

22.【答案】B,D

【解析】【解答】A、据图可知,M是突触结构,其突触内的信息传递方式为电信号→化学信号→电信号,A正确;

B、在机体中,肌肉受到刺激时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,B错误;

C、肌肉受到刺激时兴奋沿c→b→d传导属于非条件反射,可引起肌肉不由自主地收缩,C正确;

D、肌肉受到刺激传导到大脑产生感觉,c→e也可以传导兴奋,D错误。

故答案为:BD。

【分析】1、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡(胞吐)释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

2、突触结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,突触前膜内有突触小泡,突触小泡中含有神经递质,神经递质通过胞吐的方式释放到突触间隙,以扩散的形式通过突触间隙到达并作用于突触后膜,突触后膜可以是下一个神经元的胞体或者树突构成,突触后膜也可以是与传出神经相连的肌肉或腺体细胞。

23.【答案】B,D

【解析】【解答】感觉的形成过程是:感受器→传入神经→神经中枢→大脑皮层。产生感觉的部位是大脑皮层,产生运动的部位是效应器,病人有感觉,说明感受器→传入神经→神经中枢→大脑皮层正常,“右侧下肢运动障碍”说明反射弧的“大脑皮层→神经中枢→传出神经→效应器”的传导不正常,由于“腰椎部受外伤”,而效应器是下肢中的神经末梢及肌肉,故受损的不是效应器,因此受损的可能是传出神经或者是对刺激作出应答的神经中枢。

【分析】本题主要考查反射弧各部分组成及功能,要求考生除了掌握教材的知识还要具有分析能力,对知识进行综合运用。

24.【答案】A,D

【解析】【解答】②神经递质传递到①突触后膜,不一定引起③突触后膜产生动作电位,因为有抑制性神经递质,A项正确;②突触间隙的神经递质传到①突触后膜上的受体,引起突触后神经元兴奋或抑制,但不是反射活动完成,反射活动完成要经过感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,B项错误;⑤是突触间隙,突触间隙的液体是组织液,C项错误;①是突触后膜上的受体,本质是糖蛋白,D项正确

【分析】1、神经元包括细胞体、树突、轴突。轴突末梢经过多次分支,每个小枝末端膨大形成突触小体,突触小体与其他神经元的细胞体、树突等形成突触。

2、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成,兴奋只能由突触前膜传导到突触后膜。

3、题图是突触局部模式图,其中图中①是受体,②是神经递质,③是突触后膜,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是突触小泡。

25.【答案】A,C

【解析】【解答】A、钾离子外流是静息电位产生的基础,血钾浓度急剧降低,钾离子外流增加,导致静息电位的绝对值增大,A错误;

B、甲状腺激素能提高神经系统兴奋性,故血液中甲状腺激素含量升高会导致神经系统兴奋性增强,B正确;

C、血浆蛋白含量降低,血浆的渗透压会降低,组织液将增多,C错误;

D、Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,D正确。

故答案为:AC。

【分析】1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

2、甲状腺激素的作用是促进新陈代谢,加速体内物质分解,促进动物个体发育,提高神经系统兴奋性。

3、引起组织水肿的原因可从两方面分析,凡是导致血浆渗透压下降或组织液渗透压升高的因素,都会使水分从血浆进入组织液,从而引起组织水肿。

4、无机盐的作用:维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。

26.【答案】A,C

【解析】【解答】A、正常情况下糖原位于肝脏或者肌肉细胞内,而不会在内环境中,A错误;

B、毛细血管通透性增大会使组织液渗透压升高,引起组织水肿,淋巴回流受阻往往是组织液不能顺利流向淋巴引起的组织水肿,一般是由于淋巴管阻塞引起的,B正确;

C、严重腹泻后机体会丢失盐分,若只补充水分,不能维持细胞外液正常的渗透压,C错误;

D、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,D正确。

故答案为:AC。

【分析】1、体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。内环境(血浆、淋巴、组织液)中物质:①小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸等。②细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。③细胞代谢产物:CO2、水分、尿素等。不属于内环境的成分:(1)细胞内的物质:如载体蛋白、呼吸酶、血红蛋白等;(2)细胞膜上的物质:如运输载体等;(3)与外界相通的结构中的液体:如尿液、泪液、汗液、消化液等;(4)体腔液、关节液在体内但不在细胞间,不为组织细胞提供物质交换,不属于内环境。

2、组织水肿的原因:(1) 严重营养不良:严重营养不良引起血浆蛋白减少,血浆漆透压下降,组织液增多。(2)淋巴管道阻塞:淋巴液回流的最重要意义是回收蛋白质,若淋巴管道被堵塞,则组织液中蛋白质将积聚增多组织液渗透压升高,组织液增多。(3)组织代谢加强:当人体局部组织代谢活动加强时,代谢产物增加,进入组织液,使组织液渗透压增大,组织液增多。(4)过敏、肾小球肾炎:毛细血管的通透性增强,使血浆蛋白减少,血浆漆透压下降,吸水能力降低。

3、内环境稳态的实质是内环境的成分和理化性质都处于动态平衡中,理化性质包括渗透压、酸碱度和温度:(1)人体细胞内环境的温度一般维持在37℃左右;(2)正常人的血浆接近中性,pH为7.35~7.45之间,血浆的pH值能够稳定与含有各种缓冲物质有关,如HCO3-、HPO42-等离子;(3)血浆渗透压大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关,在组成细胞外液的各种无机盐离子中含量上占有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%与Na+和Cl-有关。内环境稳态的意义机体进行正常生命活动的必要条件。

27.【答案】A,D

【解析】【解答】AB、图2中电流计指针先向左偏后向右偏,说明兴奋先到达a点后到达b点,说明刺激位点可能在a点左侧,A正确,B错误;

C、图3到图4,b点电位的变化是从动作电位到静息电位的过程,该过程中有钾离子的外流,属于协助扩散,同时还涉及吸钾排钠过程,属于主动运输,C错误;

D、该实验中刺激某一位点,神经纤维上的电流计会发生偏转,故可证明兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导,D正确。

故答案为:AD。

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩散),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

28.【答案】A,B

【解析】【解答】A、动作电位从前一个神经元的轴突传到突触前膜,突触前膜将电信号转换为化学信号即神经递质,A正确;

B、 反射活动中的的各个细胞均有可兴奋性,B正确;

C、 刺激传出神经元引起伸肌收缩,但是不属于反射活动,因为没有经过一个完整的反射弧,C错误;

D、 位于脊髓中的抑制性中间神经元能产生动作电位,可能释放出抑制性神经递质,D错误。

故答案为: AB。

【分析】1、反射分为非条件反射和条件反射:

(1)非条件反射是指人生来就有的先天性反射,是一种比较低级的神经活动,由大脑皮层以下的神经中枢(如脑干、脊跪)参与即可完成,如:婴儿吮乳、吃梅分泌唾液、呼吸、眨眼、吃奶等。

(2)条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式,如:望梅止渴、一朝被蛇咬十年怕井绳等。

2、兴奋的传导和传递:(1)静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流(协助扩撒),形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流(协助扩撒),形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式在神经纤维上传递下去,且为双向传递。(2)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

29.【答案】A,B

【解析】【解答】A、H2CO3/NaHCO3、NaH2PO4/Na2HO4等多对缓冲物质对血浆酸碱度起缓冲作用,A正确;

B、血浆中过多的碳酸氢盐可以由肾脏随尿排出体外,B正确;

C、神经系统对呼吸运动强度的调节有利于维持血浆pH的相对稳定,C错误;

D、血浆 pH 值的调节主要是通过血浆中缓冲对物质进行调节的,缓冲对物质通常是弱酸性和强碱弱酸盐类物质,D错误。

故答案为:AB。

【分析】血液中含有许多对酸碱度起缓冲作用的物质,每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的,血液中的二氧化碳会刺激控制呼吸活动的神经中枢,促进呼吸运动增强,增加通气量,从而将二氧化碳排出体外,使血浆pH变化不大;当碳酸钠进入血液后,就与血液中的碳酸发生作用,形成碳酸氢盐,而过多的碳酸氢盐可以由肾脏排出,使血浆酸碱度不会发生很大的变化。

30.【答案】B,D

【解析】【解答】A、甲为激素,乙为靶细胞表面的受体,激素不一定是蛋白质,如甲状腺激素是氨基酸衍生物,A错误;

B、乙是受体,可与激素特异性结合,与载体蛋白一样,具有特异性,B正确;

C、甲状腺激素可以作用下丘脑和垂体,若甲是甲状腺激素,则乙(受体)可能位于下丘脑和垂体细胞表面,C错误;

D、激素的合成和分泌都需要消耗能量,能量通常是来自细胞呼吸,D正确。

故答案为:BD。

【分析】1、激素通过体液传送,对人和对动物的生理活动所进行的调节称激素调节。有的激素是蛋白质,如生长激素;有的激素是氨基酸衍生物,如甲状腺激素;有的激素是脂质,激素都可以作为信号分子。

2、甲状腺激素分泌的分级调节过程∶冷刺激通过神经调节刺激下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素 ,促甲状腺激素释放激素作用到垂体,促进垂体分泌甲状腺激素 ,甲状腺激素作用到甲状腺,促进甲状腺激素的分泌,但是甲状腺激素过多会负反馈抑制和的分泌量。

31.【答案】反射;反射弧

【解析】【解答】解:反射是动物通过中枢神经系统对体内外刺激所作出的有规律的反应,神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧,反射弧包括:感受器、传入神经、传出神经、效应器五部分组成.

故答案为:反射 ; 反射弧

【分析】神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧.

32.【答案】大脑皮层;体温;单向;电信号→化学信号;属于;促甲状腺激素释放;肾小管和集合管;胰岛B;神经﹣体液;自身免疫;体液免疫和细胞免疫

【解析】【解答】解:(1)体温感觉中枢在大脑皮层.下丘脑是体温调节中枢,反射活动的结构基础是反射弧,因兴奋在突触结构中传导具有单向性的因素,兴奋在反射弧上的传导是单向性的.在突触前膜的信号转变方式为电信号→化学信号;突触间隙中的神经递质是组织液中物质,属于细胞外液的成分.下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,通过体液运输,作用于垂体,并促进其分泌促甲状腺激素,促进甲状腺的分泌活动加强,使机体产热增多.

(2)抗利尿激素促进肾小管和集合管对水分的重吸收.

(3)胰岛B细胞分解的胰岛素,是降低血糖的唯一激素.当血糖浓度升高时,下丘脑中的血糖调节中枢参与,同时有胰岛素参与,血糖浓度下降.此过程属于神经﹣体调节.

(4) Ⅱ型糖尿病由胰岛B细胞损伤引起,患病率具有种族差异性,说明Ⅱ型糖尿病是由遗传决定的;患者血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,说明患者自身免疫功能过强,引起自身免疫病;其中抗体参与体液免疫,效应T细胞参与细胞免疫,则胰岛B细胞的损伤是机体通过体液免疫和细胞免疫导致的.

【分析】下丘脑地位和功能:

①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡.

②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉.

③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的激素或促激素.在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外液渗透压升高时促使垂体分泌抗利尿激素.

④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢.

33.【答案】传递信息;靶器官;灭活;神经递质;受体;神经;神经﹣体液

【解析】【解答】解:(1)肾上腺素的作用是只能传递调节代谢的信息,自身并不参与代谢.肾上腺素作用的靶器官是心脏,肾上腺素发挥作用后被灭活.

(2)乙酰胆碱属于神经递质,需要与细胞膜上的受体结合后发挥作用.发挥完作用后失活.迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心脏活动减弱减慢,血压降低,这一过程心脏活动的调节属于神经调节.

(3)肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调节血压的过程属于神经﹣体液调节.

【分析】血压的调节是一个神经体液调节过程.肾上腺素的生理作用是作用于靶细胞心脏细胞,促进心跳,作用后立刻被灭活.激素只能传递调节代谢的信息,本身并不参与代谢.迷走神经通过释放神经递质作用于心脏细胞表面的受体发挥作用.激素与神经递质作用的共同点主要有都需要与相应的受体结合后才能发挥作用,发挥作用后都立刻被灭活或运走,都属于信息物质,不参与代谢,只传递调节代谢的信息.

34.【答案】肝糖原;胰岛素;增加(大);降低;提高;脑干(延髓);增大;神经——体液调节;

【解析】【解答】(1)如果X是血糖,在a→b时段血糖浓度的升高主要是肝糖原的分解,肌糖原不能分解.bc段血糖含量下降主要是胰岛素发挥作用降血糖的结果.

(2)如果X是抗利尿激素,c→d时段表示抗利尿激素分泌增多,抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,因此肾小管和集合管细胞对水的通透性增大,血浆渗透压降低,有利于尿浓缩,让尿液中尿素的浓度提高.

(3)人体的呼吸中枢位于脑干,如果X是CO2,c→d段时,CO2浓度增大,呼吸作用增强,CO2作为化学物质参与调节的过程属于体液调节,最终使呼吸作用增强,呼吸频率增加则肯定有神经调节的参与,因此整个过程存在神经和体液调节.

(4)如果X是甲状腺激素,则分级调节是指由下丘脑→垂体→甲状腺这样的调节模式.

【分析】血糖调节是神经和体液调节共同作用的结果,其中发挥重要作用的激素是胰岛素和胰高血糖素,抗利尿激素是下丘脑合成、垂体释放的一种激素,主要作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收.二氧化碳引起呼吸作用的调节过程存在神经和体液调节.

35.【答案】人体无氧呼吸产生乳酸,内环境pH降低;神经调节和体液调节;化学感受器→传入神经→(脑干)呼吸中枢→传出神经→呼吸肌;单向;清醒时,大脑皮层(高级中枢)对脑干的呼吸中枢控制能力强;①②④

【解析】【解答】(1)缺氧条件下,人体无氧呼吸产生的乳酸会使内环境pH降低.

(2)图中过程①→②过程中血液中的二氧化碳浓度升高导致呼吸加快,刺激呼吸中枢,调节方式是神经调节和体液调节.

(3)二氧化碳浓度基地引起的神经调节的反射弧:化学感受器→传入神经→(脑干)呼吸中枢→传出神经→呼吸肌(用箭头和文字表示).在此过程中,由于突触的存在,兴奋在传入神经纤维上的传导是单向的.

(4)人清醒时,大脑皮层(高级中枢)对脑干的呼吸中枢控制能力强,一般不会发生高原周期性呼吸.

(5)①肾上腺素(加快心跳和血液流动)、②乙酰唑胺(增加呼吸道通气量)、④红景天(改善脑部微循环,提高呼吸中枢兴奋性),可用于缓解高原周期性呼吸.

【分析】人体的呼吸中枢位于脑干,当血液中是二氧化碳浓度升高时,二氧化碳的浓度会刺激呼吸作用的感受器产生兴奋,传至脑干的呼吸作用中枢,通过传出神经到达呼吸肌的效应器,使呼吸加深加快,通过呼吸系统排出更多的二氧化碳.这一过程属于神经﹣体液调节.

36.【答案】(1)切除甲状腺;手术但不切除甲状腺;相同且适宜;测定并记录两组大鼠的体重

(2)

时间 组别 初始值(0天) 7天 14天 21天 28天

A组

B组

(3)下丘脑;垂体门脉;腺垂体;I是甲状腺合成甲状腺激素的原料之一;131I的放射性强度可以被仪器测定;三碘甲状腺原氨酸

【解析】【解答】(1)②由分析可知,实验的自变量是有无甲状腺,故将若干只大鼠随机分为A、B两组后进行处理,A组(实验组)的处理是切除甲状腺,B组(对照组)的处理是手术但不切除甲状腺,作为对照组。

③各组的无关变量应相同且适宜,因此将上述两组大鼠置于相同且适宜的条件下饲养。每隔7天测定并记录两组大鼠的体重。

(2)表格中应显示每七天两组大鼠的体重记录数据,一直记录到28天,因此表格为:

时间 组别 初始值(0天) 7天 14天 21天 28天

A组

B组

(3)①合成与分泌促平状腺激素释放激素的细胞是位于下丘脑的神经分泌细胞,该激素经垂体门脉的血液运至腺垂体发挥作用,促进腺垂体分泌促甲状腺激素增加。

②I是甲状腺合成甲状腺激素的原料之一,而且131I的放射性强度可被仪器测定,故可以通过服用放射性131I来检测甲状腺功能。

③甲状腺能分泌两种甲状腺激素:甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)。

【分析】1、甲状腺激素的分级调节:

2、甲状腺激素的功能:促进新陈代谢和生长发育,尤其对中枢神经系统的发育和功能具有重要影响,提高神经系统的兴奋性

37.【答案】(1)胞吐;一定的流动性

(2)普通饲料+棕榈油

(3)成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响

(4)提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力;促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达

【解析】【解答】(1)神经递质出细胞的方式是胞吐,该过程体现了细胞膜的结构特点:具有一定的流动性.

(2)设计实验应遵循对照原则、单一变量原则等原则,根据题干可知,该实验的自变量是DHA的含量,因此B组的操作是普通饲料+棕榈油.

(3)由于成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响,所以实验中选用初断乳大鼠而不选用成熟大鼠.

(4)通过分析可以推知小剂量DHA提高大鼠学习记忆能力的途径是①提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力;②促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达.

故答案为:

(1)胞吐 一定的流动性

(2)普通饲料+棕榈油

(3)成熟大鼠发育完全,学习记忆能力不易受外界因素影响

(4)提高大鼠脑组织中乙酰胆碱酯酶与一氧化氮合酶的活力 促进海马组织中的NRl基因、CREB基因、c﹣fos基因的表达

【分析】神经递质出细胞的方式是胞吐,体现了细胞膜的结构特点﹣﹣具有一定的流动性;设计实验应遵循对照原则、单一变量原则等原则,根据分析回答.

38.【答案】(1)胞吐;减少;变慢

(2)b

(3)非特异性免疫;增大;内折

【解析】【解答】解:(1)β淀粉样蛋白(Aβ)分泌出细胞的方式为胞吐,由于病变个体中Aβ的沉积使突触小体中线粒体损伤,细胞提供的能量减少,引起乙酰胆碱(一种神经递质)的合成和释放量减少,导致兴奋在神经细胞之间的传递速率减慢病人表现出记忆障碍.(2)缠结点在图中的b处时,b神经细胞膜和线粒体膜的损伤,所以在a处刺激,兴奋不能由a→b→d,又因为兴奋在神经元之间是单向传递的,兴奋也不能从a→c→d.(3)体液中的杀菌物质和吞噬细胞属于人体免疫的第二道防线,为非特异性免疫.细胞衰老的特征:细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩、染色加深等.

【分析】1、根据题意分析可知:AD病人的神经细胞外β淀粉样蛋白(Aβ)沉积后,会损伤周围的神经细胞的细胞膜和线粒体膜,导致神经细胞受损,不能正常传导兴奋而发病.2、神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正;兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致,与膜外侧的电流传导方向相反.兴奋在神经元之间的传递是单向的,神经递质存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜,因此兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突.信号由电信号转变为化学信号再转变为电信号.

39.【答案】(1)神经递质;能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞

(2)下丘脑体调节中枢;皮肤血管收缩能力下降,散热量较大

(3)甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制

【解析】【解答】解:(1)由图可知,下丘脑可产生神经递质和激素这两种信息分子.图中靶细胞是指能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞.(2)当人体受到寒冷刺激时,腺体A(肾上腺)分泌活动加强以促进产热,完成这一反射活动的反射弧为:冷觉感受器→传入神经→下丘脑体调节中枢→传出神经→肾上腺. 老年人皮肤血管硬化,骨骼肌细胞对葡萄糖摄取量降低.由此推测在寒冷条件下,老年人体温降低的直接原因是皮肤血管收缩能力下降,散热量较大;葡萄糖氧化分解产热减少.(3)甲状腺激素的调节过程:下丘脑→促甲状腺激素释放激素→垂体→促甲状腺激素→甲状腺→甲状腺激素,同时甲状腺激素还能对下丘脑和垂体进行负反馈调节.现分别向正常人和甲亢病人静脉注射一定剂量的促甲状腺激素释放激素(TSH),并于注射前和注射后连续取血测定血清中促甲状腺激素(TSH)的浓度,由于甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制,因此与正常人相比,甲亢病人的血液中TSH浓度无明显变化.

故答案为:(1)神经递质;能被特定激素作用的细胞或含有能与相关激素特异性结合受体的细胞(2)下丘脑体调节中枢;皮肤血管收缩能力下降,散热量较大(3)甲亢病人体内高浓度的甲状腺激素对垂体产生反馈抑制

【分析】1、下丘脑在机体稳态中的作用主要包括以下四个方面:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水代谢平衡.②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉.③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的激素或促激素;还能分泌抗利尿激素,并由垂体后叶释放.④调节:体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢.2、分析题图:图中a应该是下丘脑神经细胞产生的神经递质;腺体B应该是甲状腺或肾上腺.

40.【答案】(1)高血糖;尿糖

(2)下丘脑-垂体-肾上腺皮质;抑制;受体

(3)下降;开发抑制HDAC基因表达的药物或开发促进HDAC基因甲基化的药物(答出一种即可)

【解析】【解答】(1)糖尿病是一种严重危害健康的常见病,主要表现为高血糖和尿糖,可导致多种器官功能损害,多饮、多尿、多食是其外在表现。

(2)CORT的分泌受下丘脑、垂体的分级调节,CORT的分泌量增加到一定程度,会抑制下丘脑和垂体的活动,“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴“的分级调节,可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,从而维持机体的稳态。CORT是由肾上腺皮质分泌的一种胰岛素抵抗激素,可抑制外周细胞对葡萄糖的摄取,还可作用于靶细胞上的胰岛素受体,导致胰岛素不能与其受体结合,降低胰岛B细胞对胰岛素的敏感性。

(3)由于Ⅱ型糖尿病的主要病因是胰岛素不能与靶细胞上的受体结合,推测胰岛B细胞中HDAC基因呈低甲基化,导致HDAC基因过量表达而积累大量HDAC蛋白,会使胰岛素与靶细胞上的受体结合受阻,进而引起胰岛B细胞对葡萄糖刺激的敏感度下降。根据研究结果,可以开发抑制HDAC基因表达的药物或开发促进HDAC基因甲基化的药物来治疗Ⅱ型糖尿病。

【分析】血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和储存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录