9.《复活(节选)》课件(45张) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 9.《复活(节选)》课件(45张) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-16 22:36:09 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

《复活》

拯救与自救

【俄】列夫·托尔斯泰

相关评价

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动。

他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”;

马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人;

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师;

介绍作者

自传体小说三部曲

《童年》《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》12次修改,完成其第二部里程碑式巨著

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

长篇历史小说

70年代末

1873~1877

1889~1899

80年代

相关评价

整个19世纪还不曾有过《复活》这样的作品,它高于《悲惨世界》,因为这里没有一点幻想的、虚构的、编造的东西,全都是生活本身。

——俄国著名评论家 斯塔索夫

《复活》是歌颂人类同情的最美的诗——最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。

——法国著名评论家 罗曼·罗兰

《复活》写作的起因是朋友柯尼一次来波良纳庄园拜访,闲谈时说起一件法庭审理中的事件:一个贵族要求娶一名因偷盗而被判刑的妓女为妻,因为最初是这个贵族青年的诱惑,才使这个农家姑娘走上堕落的犯罪道路,成为妓女的。柯尼说的这件生活中的真人真事,引起托尔斯泰的强烈兴趣,他先建议柯尼将此事写成小说发表。当发现柯尼半年多后仍没有写作的想法,托尔斯泰又写信征得柯尼同意,将这个题材转让给自己。于是从六十岁到七十一岁,托尔斯泰足足花了十一年时间,才写完了《复活》。

创作动机

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,俄国的农奴制和俄土战争,使农村遭到巨大的破坏,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。广大劳动人民的生活日趋赤贫,俄国农民生活在水生火热之中。在这样的历史背景下,他积极地参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。托尔斯泰参加了1891至1892年的赈灾工作,体会到农民与地主之间有一条巨大的鸿沟,农民贫困的根源是地主土地私有制。对农民产生了深深的同情,抛弃了贵族地主阶层的传统观点,站在广大农民的立场,观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会制度的本质。列夫·托尔斯泰在此背景下创作出的《复活》是俄国批判现实主义文学的高峰。

写作背景

玛丝洛娃是怎样一个形象?

神态描写。玛丝洛娃没有认出聂赫留朵夫,但她仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯性表情,体现了玛丝洛娃的堕落。

1

2

3

肖像描写。显出她长期受侮辱迫害和堕落过的痕迹;斜睨的眼睛,则隐含着她对社会的不满和蔑视。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

27

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点

36

37

41

42

43

动作描写

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。(64)

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

思考2:玛丝洛娃是一个怎样的形象?

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中所展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好,献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

核心人物之玛丝洛娃

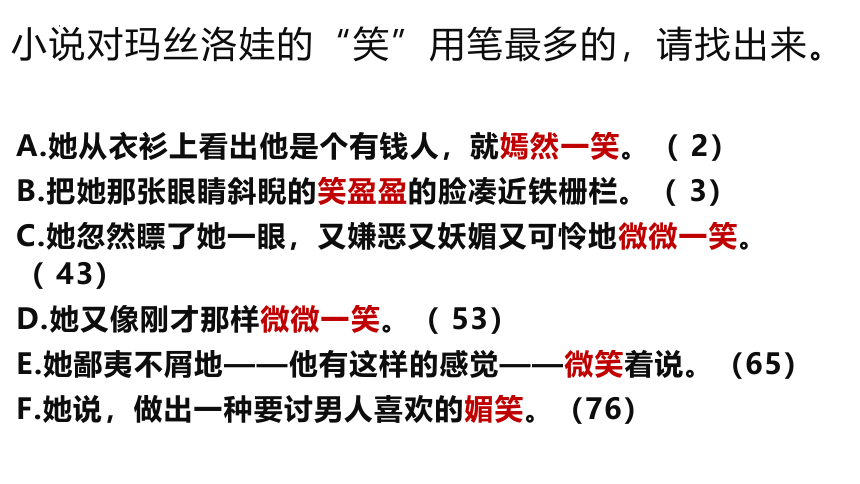

小说对玛丝洛娃的“笑”用笔最多的,请找出来。

她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

她又像刚才那样微微一笑。( 53)

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

2、如何理解玛丝洛娃的“笑”。

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

明确:此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容。讨好心态,世俗化。

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

明确:生动地表现了饱尝世态炎凉后的玛丝洛娃已经世俗化了,变得善于察言观色了。

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

明确:“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

明确:玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

明确:突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

明确:玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

如何理解玛丝洛娃的“笑”。

神态描写:眼神

10.眯细眼睛,眉头皱得更紧了。

16眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

20.斜睨的目光盯住他不放。

27.皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

32. 她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。

37.她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。“笑”与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,“眼神”则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

小结

Лев Николаевич Толстой

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

作者塑造玛丝洛娃这一人物用意何在?

玛丝洛娃是俄国底层民众中的典型代表,

作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系

的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表

达了底层人民的反抗精神和革命要求。

《复活》以玛丝洛娃的人生经历与思想沉浮为线索,深入探讨了其精神复活的必然性,不仅凸显了其丰富饱满的人物形象,更突出了这一形象对于俄国底层人民实现精神复活的重大意义。

用意

情节分析

文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

①情节内容上:为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。

②手法上:语言描写,从侧面衬托展现了当时俄国社会的混乱。

③人物情感上:展现玛的遭遇,映衬出聂纷乱的心绪。

④结构上:因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,为下文两人近距离的谈话做铺垫,推动了情节发展。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

【第12段】

借助心理、神态、动作、细节等描写手法,生动地表现出聂赫留朵夫面对玛丝洛娃如今的悲惨境遇,其内心的深深愧疚与负罪感。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

文本分析:人物刻画

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

必备知识

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

(4)心理描写要符合人物的性格。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

【第59—61段】

一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。

最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

(1)第一次对话时,聂赫留朵夫不知道用“您”还是“你”,随即决定用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。(没有阶级地位,而是带着“严肃、庄重、爱怜的心情”来乞求原谅。)

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

隔栏初见——从“您”到“你”。

“聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。

他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,而“卡秋莎”也并未认出他,两人之间没有了以往的亲切、熟悉感。

他是带着严肃、庄重和爱怜的心情来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的。

聂赫留朵夫用“并不比平时高”的声音,断断续续地说着“我想见见您……我……”

(当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他在犹豫,在退缩)

“我来是要请求你饶恕。”“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

(对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,以至于忘记了之前内心设定好的称谓,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”)

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办。他为自己犯下的罪孽深感不安,为曾经的卑劣行径深感羞耻,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

告别时分——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

害怕过于亲昵的称呼会引起玛丝洛娃的激烈反抗;诚恳地请求宽恕

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

【作者塑造聂赫留朵夫这一人物用意何在?】

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。

第二阶段:放纵堕落的花花公子。进入军队,踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱。

第三阶段:苏醒忏悔的复活者。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

标题探究

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

2. 典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。体现了

托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主

义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力

抗恶”“道德自我完善”。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

2.玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

观点三:寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。大团圆式的结局只说明聂赫留朵夫的精神“复活”,后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙松在一起,写出了玛丝洛娃为别人着想的精神“复活”,从而完整地诠释托尔斯泰的“复活”情感与思想。

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都

实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄

托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德

自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的

宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

二、小说描写人物心理活动常见的方法有以下几种:

示例一:以内心独白为主例如:

(《安娜·卡列尼娜 》 ) ……就在这一刹那,一想到自己在做什么,她吓得毛骨悚然。“我这是在哪里?我这是在做什么?为了什么呀?”她想站起来,闪开身子,但是什么巨大的无情的东西撞在她的头上,从她的背上碾过去了。“上帝,饶恕我的一切!”

示例二:作者直接描述。

例如 (高尔基《母亲》)这些想法好像烧痛了她,剧烈地刺激她的头脑,好像一根根燃烧着的绳子抽打着她的心。……母亲觉得,有一种敌对的力量执拗地紧抓住她,紧压着她的肩膀和胸部,玷辱她,使她陷在死一般的恐怖里。……

示例三:议论性心理描写。看起来似乎仅仅是在议论,实则包含了人物的心理状态。例如(汪曾祺《捡烂纸的老头》):这么个糟老头子想打架,是真的吗 他会打架吗 年轻的时候打过架吗 看样子,他没打过架,他哪里是耍胳膊的人哪!他这是干什么 虚张声势 也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

直接描写式

这是最为常见的运用最广泛的一种人物心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。“想”字或出现在心理活动之前,或出现在心理活动之后。“想”字后有的用“逗号”,有的用“冒号”等做标示。

例1、“推开房间,看看照出人影的地板,又站住犹豫:‘脱不脱鞋 ’一转念,忿忿想到:‘出了五块钱呢!’再也不怕脏,大摇大摆走了进去,往弹簧太师椅上一坐:‘管它,坐瘪了不关我事,出了五元钱呢。’”——高晓声《陈奂生上城》

以上的心理描写就属于直接描写式,它非常恰当的将陈奂生患得患失、狭隘自私的小农经济的心理描写了出来。

例2、“阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不象样……’于是心满意足的得胜的走了。”

——鲁迅《阿Q正传》

以上的心理描写虽然很简洁,但很好的揭示了人物的性格特征,将阿Q的精神胜利法活化了出来。

抒情独白式

这种刻画人物心理的方法,是用抒情的笔法展示人物的内心矛盾和思想斗争。

例,“我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,——而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢?……这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。……可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……”

——王愿坚《粮食的故事》

以上的文段,心理描写非常成功。作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子?“我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后, “我”毅然牺牲了儿子, 使“我”的崇高品质得到了最好的表现。

梦境描绘式

这是一些学生容易忽略的心理描写法。梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题等。梦境描绘的文字一般较多,下面选一较短的进行说明。

“这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;只见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍惚惚听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。”

——曹雪芹《宝玉挨打》

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

心理分析式

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

如,莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理分析式。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

神态显示式

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的感情。

如,我们常用“他撇了撇嘴”,来表现对人的轻视。

又如,鲁迅先生在《故乡》中对闰土神情的描写;在《祝福》中对祥林嫂神态的描写等,都很恰当的表出了人物的内心感受,将人物的情感很好的揭示出来,很值得读者去品味。

行动表现式

即在小说、戏剧、记叙文中恰当的描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

如,鲁迅先生在《孔乙己》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中对林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,于是用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

环境衬托式

在小说、戏剧、散文和记叙文中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。

如,鲁迅在《社戏》中写小伙伴们划船去听戏路途中的景物描写;孙犁在《荷花淀》中对妇女们划船找丈夫时的景物描写,和遇到敌人时的景物描写等,都恰当衬托出了人物的心情。

衬托人物心情的景物描写要求作者抓住景物特征,紧扣人物的心理,最好从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当的衬托出来。

值得强调的是,直接描写人物的心理活动,一定要切合人物的年龄、身份和性格特征。心理描写的文段不宜过长,否则会使文章沉闷,有损人物形象的生动性。

幻觉展现式

这种人物心理的描写,是通过对人物幻觉的展示,来刻画人物的心理,能揭示文章的主题

例,“ 她的一双小手几乎冻僵了。啊,哪怕一根小小的火柴,也会对她有好处的!她敢从成把的火柴里抽出一根,在墙上擦燃了,暖和暖和手吗?她抽出了一根火柴。哧!燃起来了,冒出火焰来了!她把小手拢在火焰上。多么温暖多么明亮的火焰啊,简直像一支小小的蜡烛。这是一道奇异的火光!女孩觉得自己好像坐在一个装着闪亮的铜脚铜捏手的大火炉前面。火炉里的火烧得旺旺的,暖烘烘的,她觉得多么舒服啊!但是——怎么回事呢?——她刚把脚伸出去,想把脚也暖和一下,火柴灭了,火炉不见了。她只拿着一根烧过了的火柴,坐在那儿。

她又擦了一根。火柴燃起来了,发出亮光来了。亮光落在墙上,那儿就变得像薄纱那么透明,她可以从那儿一直看到屋里:桌上铺着雪白的台布,摆着精致的盘碗,填满了苹果和葡萄干的烤鹅正冒着热气。更妙的是,这只鹅从盘子里跳下来,背上插着刀和叉,摇摇摆摆地在地板上走着,一直向这个可怜的小女孩走来——这时候,火柴又灭了,面前没有别的,只有一堵又厚又冷的墙。”

——安徒生《卖火柴的女孩》

以上的幻觉描写,很好的刻画出小女孩天真、单纯和对温饱渴求的心理。同时,又深刻的揭露了资本主义社会的不平和黑暗。

《复活》

拯救与自救

【俄】列夫·托尔斯泰

相关评价

列夫·托尔斯泰以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。他的作品反映了1861年到1905年俄国的社会矛盾和社会变动。

他被列宁誉为“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”;

马克·吐温称他观察着世态的变化,但讲述的却是人间的真理。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人;

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师;

介绍作者

自传体小说三部曲

《童年》《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》12次修改,完成其第二部里程碑式巨著

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

长篇历史小说

70年代末

1873~1877

1889~1899

80年代

相关评价

整个19世纪还不曾有过《复活》这样的作品,它高于《悲惨世界》,因为这里没有一点幻想的、虚构的、编造的东西,全都是生活本身。

——俄国著名评论家 斯塔索夫

《复活》是歌颂人类同情的最美的诗——最真实的诗,书中体现了卑劣与德性,一切都以不宽不猛的态度、镇静的智慧与博爱的怜悯去观察。

——法国著名评论家 罗曼·罗兰

《复活》写作的起因是朋友柯尼一次来波良纳庄园拜访,闲谈时说起一件法庭审理中的事件:一个贵族要求娶一名因偷盗而被判刑的妓女为妻,因为最初是这个贵族青年的诱惑,才使这个农家姑娘走上堕落的犯罪道路,成为妓女的。柯尼说的这件生活中的真人真事,引起托尔斯泰的强烈兴趣,他先建议柯尼将此事写成小说发表。当发现柯尼半年多后仍没有写作的想法,托尔斯泰又写信征得柯尼同意,将这个题材转让给自己。于是从六十岁到七十一岁,托尔斯泰足足花了十一年时间,才写完了《复活》。

创作动机

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,俄国的农奴制和俄土战争,使农村遭到巨大的破坏,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。广大劳动人民的生活日趋赤贫,俄国农民生活在水生火热之中。在这样的历史背景下,他积极地参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。托尔斯泰参加了1891至1892年的赈灾工作,体会到农民与地主之间有一条巨大的鸿沟,农民贫困的根源是地主土地私有制。对农民产生了深深的同情,抛弃了贵族地主阶层的传统观点,站在广大农民的立场,观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会制度的本质。列夫·托尔斯泰在此背景下创作出的《复活》是俄国批判现实主义文学的高峰。

写作背景

玛丝洛娃是怎样一个形象?

神态描写。玛丝洛娃没有认出聂赫留朵夫,但她仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯性表情,体现了玛丝洛娃的堕落。

1

2

3

肖像描写。显出她长期受侮辱迫害和堕落过的痕迹;斜睨的眼睛,则隐含着她对社会的不满和蔑视。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的遭遇的同情。

27

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃鄙夷不屑、不信任,表现了玛丝洛娃悲惨但倔强清醒的形象特点

36

37

41

42

43

动作描写

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。(64)

两个“瞧瞧”活画出玛丝洛娃像敏锐的赌徒般在捕捉一击制胜的战机,而为的就是那区区十个卢布;而“伸”“抓”“塞”一连串的动作细节是那样的熟练、迅捷,像极了一个久经沙场的老手,类似的情状在她身上肯定发生了很多次。一个唯利是图、工于心计、世俗贪婪的妇女形象跃然纸上。

思考2:玛丝洛娃是一个怎样的形象?

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被伤害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良纯朴、天真无邪。

文中所展现的是她堕落的时期,这时的她唯利是图,善于讨好,献媚,工于心计,自私自利,且倔强无情。

玛丝洛娃作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

核心人物之玛丝洛娃

小说对玛丝洛娃的“笑”用笔最多的,请找出来。

她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

她又像刚才那样微微一笑。( 53)

她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

2、如何理解玛丝洛娃的“笑”。

A、她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。( 2)

明确:此时,玛丝洛娃还是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容。讨好心态,世俗化。

B、把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。( 3)

明确:生动地表现了饱尝世态炎凉后的玛丝洛娃已经世俗化了,变得善于察言观色了。

C、她忽然瞟了她一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。( 43)

明确:“嫌恶”应该是玛丝洛娃的真情流露,正是眼前这个男人,对她始乱终弃,给自己带来了深重的痛苦和灾难。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意而为之,装出的一副妖媚可怜相,其目的是“利用他弄到些好处”。

D、她又像刚才那样微微一笑。( 53)

明确:玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

E、她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

明确:突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

F、她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

明确:玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

从玛丝洛娃的“笑”和眼神表情中可以看出,遭受了被抛弃、被侮辱、被损害的经历之后,心灵的痛苦,生活的磨难,已经使她丧失了原本的善良和天真。玛丝洛娃已沦落为一个地地道道的风尘女子。

从精神上来说,原来那个纯洁的卡秋莎已经 “死亡”了。这“笑”有一种自甘堕落的沉沦。

如何理解玛丝洛娃的“笑”。

神态描写:眼神

10.眯细眼睛,眉头皱得更紧了。

16眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

20.斜睨的目光盯住他不放。

27.皱着眉头看了他一眼,她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

32. 她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又像不在瞧他。

37.她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。

“笑”代表社会身份中的玛丝洛娃,而“眼神”则代表了心理世界中的玛丝洛娃。“笑”与玛丝洛娃这十年来的人生遭际有关,“眼神”则代表了玛丝洛娃内心深处对于命运强烈的不满与反抗,情感的创伤始终没有愈合。

小结

Лев Николаевич Толстой

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

在节选文本中,对“眼神”的描写早于“笑”的描述,这说明:面对聂赫留朵夫的时候,“笑”是玛丝洛娃对自己的控制,而“眼神”中的冰冷、审视、仇恨才是她的内心世界的真实表达。

作者塑造玛丝洛娃这一人物用意何在?

玛丝洛娃是俄国底层民众中的典型代表,

作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系

的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表

达了底层人民的反抗精神和革命要求。

《复活》以玛丝洛娃的人生经历与思想沉浮为线索,深入探讨了其精神复活的必然性,不仅凸显了其丰富饱满的人物形象,更突出了这一形象对于俄国底层人民实现精神复活的重大意义。

用意

情节分析

文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

①情节内容上:为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。

②手法上:语言描写,从侧面衬托展现了当时俄国社会的混乱。

③人物情感上:展现玛的遭遇,映衬出聂纷乱的心绪。

④结构上:因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,为下文两人近距离的谈话做铺垫,推动了情节发展。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

【第12段】

借助心理、神态、动作、细节等描写手法,生动地表现出聂赫留朵夫面对玛丝洛娃如今的悲惨境遇,其内心的深深愧疚与负罪感。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

托尔斯泰伯爵才华的特点就是不限于描写心理过程的结果;他所关心的是过程本身——那种难以捉摸的内心生活现象,彼此异常迅速而又无穷多样地变换着的,托尔斯泰伯爵却能巧妙地描写出来。

——车尔尼雪夫斯基

文本分析:人物刻画

在刻画聂赫留朵夫时,作者成功运用了“心灵辩证法”。他将人物放在特定的矛盾处境中,用内心独白、对话,以及全知视角的直接分析等手法细细展现,体现人物心灵的辩证发展过程,使人物的感情变化能够顺应自身性格的逻辑,自然而真实。

心灵辩证法

必备知识

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。

描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

进行人物心理描写时,注意从以下方面入手:

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章美感。

(4)心理描写要符合人物的性格。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

【第59—61段】

一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。

最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

(1)第一次对话时,聂赫留朵夫不知道用“您”还是“你”,随即决定用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。(没有阶级地位,而是带着“严肃、庄重、爱怜的心情”来乞求原谅。)

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,但他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

聂赫留朵夫

行为语言

心理描写

称呼的变化

隔栏初见——从“您”到“你”。

“聂赫留朵夫不知道该用‘您’是‘你’,但随即决定‘您’”。

他看到面前的玛丝洛娃已不是当年的“卡秋莎”,而“卡秋莎”也并未认出他,两人之间没有了以往的亲切、熟悉感。

他是带着严肃、庄重和爱怜的心情来见玛丝洛娃的,是来请求她饶恕的。

聂赫留朵夫用“并不比平时高”的声音,断断续续地说着“我想见见您……我……”

(当面承认自己的罪恶需要很大的勇气,他在犹豫,在退缩)

“我来是要请求你饶恕。”“请你饶恕我,我在你面前是有罪的……”

(对玛丝洛娃的称呼又换回了“你”,足见聂赫留朵夫当时内心的诚恳、急切和激动,以至于忘记了之前内心设定好的称谓,下意识地使用了对往日爱人习惯性使用的“你”)

长凳交谈——从“你”到“您”。

“我知道要您饶恕我很困难。”

“前天您受审的时候,我在做陪审员。”他说,“您没有认出我来吧?”

望着她那张变丑的脸,聂赫留朵夫感到一阵惶惑,不知该怎么办。他为自己犯下的罪孽深感不安,为曾经的卑劣行径深感羞耻,他不知道该如何行动,如何赎罪。怜悯、悔恨、内疚、羞耻,多种情感交织在一起。

讨要卢布——从“您”到“你”,到直呼“卡秋莎”。

“卡秋莎!我来是要请求你的饶恕,可是你没有回答我,你是不是饶恕我,或者,什么时候能饶恕我。他说,忽然对玛丝洛娃改称“你”了。

“卡秋莎,你为什么说这样的话?你要明白,我是了解你的,我记得当时你在巴诺伏的样子……”

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的感情发生了变化,不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,他要在精神上唤醒她,“希望她能觉醒,能恢复她的本性”。

告别时分——“您”

“再见,我还有许多话要对您说,可是,您看,现在没时间了。”聂赫留朵夫说着伸出一只手,“我还要来的。”

“话好像都已说了……”

她伸出一只手,但是没有同他握。

“不,我要设法找个可以说话的地方再同您见面,我还有些非常重要的话要对您说。”聂赫留朵夫说。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

害怕过于亲昵的称呼会引起玛丝洛娃的激烈反抗;诚恳地请求宽恕

他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他能幡然悔悟,能认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,并且产生了不带有任何私心的想法——唤醒玛丝洛娃的精神!达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”。

【作者塑造聂赫留朵夫这一人物用意何在?】

讨论:小说以《复活》为题,是指谁的复活?有人认为这里的“复活”是指聂赫留朵夫,有人认为是指玛丝洛娃,有人认为是指作者列夫托尔斯泰。对此,你有什么看法?请谈谈你的理解。

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

聂赫留朵夫的复活历程——人生三阶段

第一阶段:单纯善良的大学生。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。

第二阶段:放纵堕落的花花公子。进入军队,踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱。

第三阶段:苏醒忏悔的复活者。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

标题探究

观点一:复活主要是写聂赫留朵夫的“精神复活”

课文节选部分充分展现了人物内心的矛盾挣扎,“赫留朵夫的“复活”代表着“精神的人”战胜了“兽性的人”、道德的人战胜了非道德的人。失落的人性逐渐复归,道德不断自我完善。

2. 典型意义:聂赫留朵夫是一个忏悔贵族的典型。他的身上体现了19世纪后半期俄国部分进步贵族知识分子的思想特征。聂赫留朵夫的复活体现了托尔斯泰世界观转变后的精神追求。体现了

托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主

义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力

抗恶”“道德自我完善”。

观点二:“复活”主要指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃的复活历程——人生三阶段

第一阶段:天真美好的单纯少女

第二阶段:遭受凌辱,自暴自弃的风尘女子

第三阶段:宽恕复活,重获新生

2.玛丝洛娃“复活”的典型意义。玛丝洛娃身上反映了下层人民的纯洁、善良和自尊,也体现出不合理社会对他们的残酷迫害。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。作者借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

观点三:寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰写《复活》用了十年时间,六易其稿。小说结局曾写成玛丝洛娃同聂赫留朵夫结婚,移居国外过上了幸福生活。大团圆式的结局只说明聂赫留朵夫的精神“复活”,后来托尔斯泰又把结局改成玛丝洛娃和政治犯西蒙松在一起,写出了玛丝洛娃为别人着想的精神“复活”,从而完整地诠释托尔斯泰的“复活”情感与思想。

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都

实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄

托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德

自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的

宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

二、小说描写人物心理活动常见的方法有以下几种:

示例一:以内心独白为主例如:

(《安娜·卡列尼娜 》 ) ……就在这一刹那,一想到自己在做什么,她吓得毛骨悚然。“我这是在哪里?我这是在做什么?为了什么呀?”她想站起来,闪开身子,但是什么巨大的无情的东西撞在她的头上,从她的背上碾过去了。“上帝,饶恕我的一切!”

示例二:作者直接描述。

例如 (高尔基《母亲》)这些想法好像烧痛了她,剧烈地刺激她的头脑,好像一根根燃烧着的绳子抽打着她的心。……母亲觉得,有一种敌对的力量执拗地紧抓住她,紧压着她的肩膀和胸部,玷辱她,使她陷在死一般的恐怖里。……

示例三:议论性心理描写。看起来似乎仅仅是在议论,实则包含了人物的心理状态。例如(汪曾祺《捡烂纸的老头》):这么个糟老头子想打架,是真的吗 他会打架吗 年轻的时候打过架吗 看样子,他没打过架,他哪里是耍胳膊的人哪!他这是干什么 虚张声势 也说不上,无声势可言。没有人把他当一回事。

直接描写式

这是最为常见的运用最广泛的一种人物心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。“想”字或出现在心理活动之前,或出现在心理活动之后。“想”字后有的用“逗号”,有的用“冒号”等做标示。

例1、“推开房间,看看照出人影的地板,又站住犹豫:‘脱不脱鞋 ’一转念,忿忿想到:‘出了五块钱呢!’再也不怕脏,大摇大摆走了进去,往弹簧太师椅上一坐:‘管它,坐瘪了不关我事,出了五元钱呢。’”——高晓声《陈奂生上城》

以上的心理描写就属于直接描写式,它非常恰当的将陈奂生患得患失、狭隘自私的小农经济的心理描写了出来。

例2、“阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不象样……’于是心满意足的得胜的走了。”

——鲁迅《阿Q正传》

以上的心理描写虽然很简洁,但很好的揭示了人物的性格特征,将阿Q的精神胜利法活化了出来。

抒情独白式

这种刻画人物心理的方法,是用抒情的笔法展示人物的内心矛盾和思想斗争。

例,“我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,——而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢?……这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。……可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……”

——王愿坚《粮食的故事》

以上的文段,心理描写非常成功。作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子?“我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后, “我”毅然牺牲了儿子, 使“我”的崇高品质得到了最好的表现。

梦境描绘式

这是一些学生容易忽略的心理描写法。梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题等。梦境描绘的文字一般较多,下面选一较短的进行说明。

“这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;只见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍惚惚听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。”

——曹雪芹《宝玉挨打》

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

心理分析式

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

如,莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理分析式。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

神态显示式

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的感情。

如,我们常用“他撇了撇嘴”,来表现对人的轻视。

又如,鲁迅先生在《故乡》中对闰土神情的描写;在《祝福》中对祥林嫂神态的描写等,都很恰当的表出了人物的内心感受,将人物的情感很好的揭示出来,很值得读者去品味。

行动表现式

即在小说、戏剧、记叙文中恰当的描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

如,鲁迅先生在《孔乙己》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中对林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,于是用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

环境衬托式

在小说、戏剧、散文和记叙文中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。

如,鲁迅在《社戏》中写小伙伴们划船去听戏路途中的景物描写;孙犁在《荷花淀》中对妇女们划船找丈夫时的景物描写,和遇到敌人时的景物描写等,都恰当衬托出了人物的心情。

衬托人物心情的景物描写要求作者抓住景物特征,紧扣人物的心理,最好从视觉、嗅觉、触觉、听觉等方面着墨,将人物的悲喜之情恰当的衬托出来。

值得强调的是,直接描写人物的心理活动,一定要切合人物的年龄、身份和性格特征。心理描写的文段不宜过长,否则会使文章沉闷,有损人物形象的生动性。

幻觉展现式

这种人物心理的描写,是通过对人物幻觉的展示,来刻画人物的心理,能揭示文章的主题

例,“ 她的一双小手几乎冻僵了。啊,哪怕一根小小的火柴,也会对她有好处的!她敢从成把的火柴里抽出一根,在墙上擦燃了,暖和暖和手吗?她抽出了一根火柴。哧!燃起来了,冒出火焰来了!她把小手拢在火焰上。多么温暖多么明亮的火焰啊,简直像一支小小的蜡烛。这是一道奇异的火光!女孩觉得自己好像坐在一个装着闪亮的铜脚铜捏手的大火炉前面。火炉里的火烧得旺旺的,暖烘烘的,她觉得多么舒服啊!但是——怎么回事呢?——她刚把脚伸出去,想把脚也暖和一下,火柴灭了,火炉不见了。她只拿着一根烧过了的火柴,坐在那儿。

她又擦了一根。火柴燃起来了,发出亮光来了。亮光落在墙上,那儿就变得像薄纱那么透明,她可以从那儿一直看到屋里:桌上铺着雪白的台布,摆着精致的盘碗,填满了苹果和葡萄干的烤鹅正冒着热气。更妙的是,这只鹅从盘子里跳下来,背上插着刀和叉,摇摇摆摆地在地板上走着,一直向这个可怜的小女孩走来——这时候,火柴又灭了,面前没有别的,只有一堵又厚又冷的墙。”

——安徒生《卖火柴的女孩》

以上的幻觉描写,很好的刻画出小女孩天真、单纯和对温饱渴求的心理。同时,又深刻的揭露了资本主义社会的不平和黑暗。