四川省南充市重点中学2023-2024学年高二上学期10月第一次月考历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省南充市重点中学2023-2024学年高二上学期10月第一次月考历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-17 22:24:21 | ||

图片预览

文档简介

南充市重点中学2023-2024学年高二上学期10月第一次月考

(历史)

1. 单选题

如表所示为西周时期的部分政治制度。从中可以看出,西周时期( )

A.国家管理蕴含原始民主色彩 B.分封制强化了国家治理能力

C.君主专制受到官僚体系制约 D.宗法制有利于强化宗族权威

2. 单选题

宋代侍从是作为选任两府宰执的后备队伍,台谏的正副长官也位列其中。侍从官虽然不像台谏那样拥有弹劾权,但实际承担着谏官的职责,君主与朝臣的过失“无有巨细,各具章奏,极言无隐。”宋朝侍从的设置( )

A.限制了台谏官的职权 B.造成了监察机构臃肿

C.适应了君主专制需要 D.防止了重大决策失误

3. 单选题

1655年,顺天府巡按贪赃枉法,顺治帝将其正法,并反复告诫称“遣尔等往巡直省,朕即倚为耳目手足……”;次年,山西巡按又被劾贪赃;顺治帝去世后,巡按制度被废止。这一制度变化,反映了清初( )

A.朝廷加强了吏治整顿的力度 B.监察与行政间相互制衡

C.中央集权强弱决定制度存废 D.地方治理不断做出调适

4. 单选题

《史记·商君列传》中记载:“圣人不易民而教,知(智)者不变法而治。因民而教,不劳而成功;缘法而治者,吏习而民安之。”这段话反映的核心主张是( )

A.坚持以法治国 B.因时进行变革 C.加强思想控制 D.遵循先代旧制

5. 单选题

唐朝时期,政府会定期对官员进行考核,评定出等级,并当众宣读,然后给所考之官发考牒,作为其官职升降的依据之一。此制度具有覆盖广泛,标准明确、制度严密等特点。这种制度:( )

A.进一步削弱了相权 B.旨在防范地方叛乱

C.强化了政府的效能 D.弥补科举制的弊端

6. 单选题

元朝曾一度不举行科举,1315年第一次开科取士,以后三年一次。初,汉人、南人考试内容较蒙古人、色目人难度大。后来此种现象逐渐改变,其中在1333年,在所取进士百人中,近六成的母亲为汉人,已婚的人中有近七成娶汉人为妻。这说明( )

A.科举成为主要选官途径 B.政府放弃民族歧视政策

C.元朝民族交融趋势加强 D.民族矛盾得到极大缓和

7. 单选题

戊戌变法失败后,变法风气仍然长存,“风气渐开,已有不可抑压之势”,人们坚信:“此百日中新政,中国将来必仍举行,此时遏之愈甚,再举行之期益速耳。”由此可知,戊戌变法( )

A.起了思想启蒙的作用 B.动摇了清朝统治根基

C.唤醒了民众革命激情 D.获得群众的广泛支持

8. 单选题

1912年,袁世凯力邀孙中山、黄兴、黎元洪于“辛亥革命纪念日”聚首北京,共商国是。几番讨论后,四巨头联合发表施政大纲八条,包括“统一制度”“收束武备”“兴办铁路矿山,建置钢铁工厂”等。此举( )

A.推动了和平统一局面的实现 B.有利于形成对新生政权的认同

C.促进了国民经济的协调发展 D.化解了革命派与北洋集团矛盾

9. 单选题

有识之士通过运用《中华民国临时约法》赋予人民基本的权利,采用了合法的方式来参政议政,例如通过建立党派和创立报纸期刊,使得资本主义民主思想和文化进入国内。材料体现《中华民国临时约法》的颁布( )

A.促进文化的发展和进步 B.强化了民众的民族意识

C.带动资本主义经济发展 D.加快了民主体制的变革

10. 单选题

1948年8月,华北人民政府经选举产生,管辖原晋察冀边区、晋冀鲁豫边区和山东解放区,最高机构为人民政府委员会,下设民政部、财政部、教育部、农业部、工商部、公安部、司法部及财经委员会、监察院、法院等。这( )

A.开启了华北地区战略反攻 B.实现了长江以北地区解放

C.实践了人民民主专政理论 D.奠定了新中国的制度基础

11. 单选题

1950年11月,政务院通过并发布《城市郊区土地改革条例》。条例强调,城市郊区土地改革完成后,对分得国有土地的农民,由市人民政府发给国有土地使用证,保证农民对该项土地的使用权;对私有农业土地者发给土地所有证,保证其土地所有权。该条例内容( )

A.属于社会主义革命 B.旨在改变土地所有制

C.助推农业经济恢复 D.有利于城乡协调发展

12. 单选题

当公民大会讨论公共事务进行举手投票表决时,如果若干与会人士和议案有直接关系或对其有特别影响,就举行秘密投票。投票表决,对初审委员会的议案审查报告可能是通过、修改或否决,议会的决定是绝对的。这说明雅典( )

A.政治生活缺乏法制基础 B.城邦民主政治出现危机

C.民主政治提升公民素质 D.公共事务决策程序严格

13. 单选题

学者认为由于法国1875年宪法的残缺、矛盾和可变性,使人们有了对宪法作出重新解释的余地,宪法可以随着资产阶级各集团力量的消长进行灵活的变通,可以适应形势的变化而生存下来,无需彻底变更。这( )

A.反映法国维护共和体制的艰难 B.揭示了法国政局长期动荡根源

C.体现法国民主政治体制阶级性 D.凸显了法国宪政体制的务实性

14. 单选题

13世纪英国《大宪章》第39条规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法审判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害。”第40条则规定“余等不得向任何人出售、拒绝或延搁其应享之权利与公正裁判。”这说明《大宪章》( )

A.督促政府践行依法行政 B.蕴含了近代人权观念

C.剥夺了国王的司法权力 D.有效保障了平民权益

15. 单选题

在美国,虽然制宪后任职的几届总统行使否决权非常少,但从19世纪开始,总统否决权行使次数爆发性增长,尤其在1929年经济大危机后上任的罗斯福总统行使次数最多,达到635次。由此可见,美国( )

A.行政效率受到关注 B.三权分立遭遇挑战

C.行政权力得到扩张 D.总统逐渐有立法权

16. 材料分析题

阅读材料,完成下列要求。

材料一 (雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。

——苏格拉底

材料二 屋大维创立的罗马帝国,虽然是帝国,但继承了共和国形式和部分实际,罗马共和国时期的执政官和军事保民官仍旧存在,皇帝在决策时需执政官协助和接受元老院的监督,部分皇帝甚至本身就来自于执政官和元老。帝国中后期最高决策者如奥古斯都和凯撒(罗马帝国皇帝和副皇帝)大多由元老院或者是近卫军选举或者推举产生,这和东方专制主义王朝的宗法世袭制是完全不同的。

——摘自杨共乐《罗马史纲要》

(1)根据材料一,概括苏格拉底的主张。结合所学知识,简要指出雅典民主制度的局限性。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代中国与罗马“皇帝制度”的不同,并分析其原因。

17. 材料分析题

改革是推动社会进步的重要动力。阅读材料,完成下列要求。

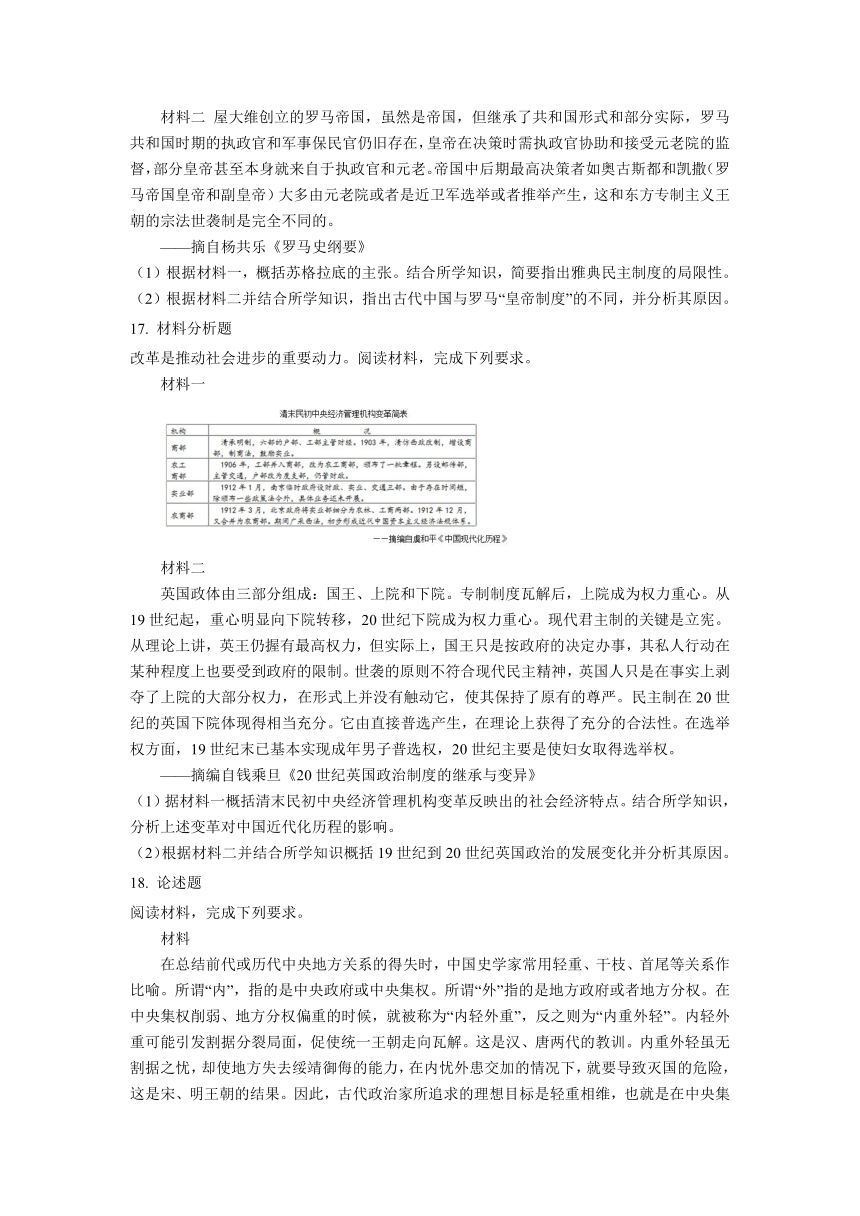

材料一

材料二

英国政体由三部分组成:国王、上院和下院。专制制度瓦解后,上院成为权力重心。从19世纪起,重心明显向下院转移,20世纪下院成为权力重心。现代君主制的关键是立宪。从理论上讲,英王仍握有最高权力,但实际上,国王只是按政府的决定办事,其私人行动在某种程度上也要受到政府的限制。世袭的原则不符合现代民主精神,英国人只是在事实上剥夺了上院的大部分权力,在形式上并没有触动它,使其保持了原有的尊严。民主制在20世纪的英国下院体现得相当充分。它由直接普选产生,在理论上获得了充分的合法性。在选举权方面,19世纪末已基本实现成年男子普选权,20世纪主要是使妇女取得选举权。

——摘编自钱乘旦《20世纪英国政治制度的继承与变异》

(1)据材料一概括清末民初中央经济管理机构变革反映出的社会经济特点。结合所学知识,分析上述变革对中国近代化历程的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识概括19世纪到20世纪英国政治的发展变化并分析其原因。

18. 论述题

阅读材料,完成下列要求。

材料

在总结前代或历代中央地方关系的得失时,中国史学家常用轻重、干枝、首尾等关系作比喻。所谓“内”,指的是中央政府或中央集权。所谓“外”指的是地方政府或者地方分权。在中央集权削弱、地方分权偏重的时候,就被称为“内轻外重”,反之则为“内重外轻”。内轻外重可能引发割据分裂局面,促使统一王朝走向瓦解。这是汉、唐两代的教训。内重外轻虽无割据之忧,却使地方失去绥靖御侮的能力,在内忧外患交加的情况下,就要导致灭国的危险,这是宋、明王朝的结果。因此,古代政治家所追求的理想目标是轻重相维,也就是在中央集权的前提下,使地方有适度的分权。

——摘自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

根据材料并结合中国古代中央与地方关系的相关史实,自拟一个论题并进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

19. 简答题

阅读下列材料,完成下列要求。

材料 中国共产党在抗日根据地建立了一套立体监察机制,主要包括行政监督和群众监督。行政监督指公民大会选举产生的区、村镇监察委员会的监督、行政机关的内部监督。区、村镇监察委员会职责是监察区、村镇的财政,向区、村镇居民纠举行政官员的违法渎职行为,区、村镇民大会可依法罢免渎职官员。行政机关的内部监督由各级参议会对各级政府各项政策的制定和执行进行有效的监督。参议会作为最高权力机关,依法享有选举、罢免政府主席、副主席、政府委员及高级法院院长,监察弹劾各级政府司法机关公务人员,制定法规等职权。群众监督,主要是指人民群众对党员干部的监督,主要通过批评、建议、控告等方式进行。为了发挥广大民众的监督作用,还成立了乡村民代会,负责选举、罢免区长、弹劾行政人员、审查区公所开支和督促检查区所对区民代表会议之执行事项。

——摘自《中国抗日战争史》

(1)根据材料,概括抗日根据地监察机制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析抗日根据地监察机制建设的意义。

参考答案及解析

1. 【答案】A

【解析】

据材料信息可知,西周时期“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”都是在一定程度上约束君主的权力,说明国家管理蕴含原始民主色彩,故选A项;材料反映的是西周时期的“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”,并非是分封制,排除B项;君主专制形成于秦朝,排除C项;材料反映的是西周时期的“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”,并不是宗法制,排除D项。

2. 【答案】C

【解析】

根据材料及所学可知,宋代侍从是宰相和台谏长官的人才储备,具有与台谏官相同的监察权,反映了皇帝利用侍从增强君权,适应了君主专制的需要,C项正确;与台谏官都具有监察权,排除A项;侍从不属于监察机构,排除B项;“防止了”说法绝对,排除D项。

3. 【答案】D

【解析】

据本题材料“1655年,顺天府巡按贪赃枉法,顺治帝将其正法”,“顺治帝去世后,巡按制度被废止。”并结合所学知识可知,顺治帝时期因巡抚贪污,顺治帝将其处置并告诫它省巡抚,力求规范对巡抚的管理,后因巡抚依旧出现贪污问题,顺治帝后巡按制度被废止,说明清初在地方治理方面不断做出调适,D项正确;仅凭材料信息无法判断清廷是否加强了整顿吏治的力度,排除A项;清代监察与行政间并不存在制衡关系,排除B项;中央集权的强弱并不是决定制度存废的唯一因素,排除C项。

4. 【答案】D

【解析】

根据材料可知,这段话大意为:“圣人不改变人民(的习惯)就能实施教化,智者不修改法律就能治理。顺着人民(的习性)实施教化,不劳累就能成功;依着(已有的)法律来治理,官吏和人民都能对此感到习惯而安全,”,这段话明显是不主张变法者的言辞,反映的核心主张是遵循先代旧制,D项正确;这段话反映的核心主张是遵循先代旧制,强调的是“圣人之治”已经使天下很安宁了,所以说按着以前“圣人”的那一套来,一定也能将这种安宁延续下去,战国时期公认的圣人都是尧舜一类的原始社会时期的先王,这段话明显是因循守旧的倒退思想,未体现“因时进行变革”“加强思想控制”“坚持以法治国”,排除ABC项。

5. 【答案】C

【解析】

根据材料“定期对官员实行考核,评定出等级,并当众宣读,然后给所考之官发考牒作为其官职升降的依据之一”可知,政府对官员的评价考核措施有利于规范用人机制,强化政府对官员升降管理的能力,C项正确。材料与削弱相权无关,排除A项;材料未涉及到对地方的管理,排除B项;材料并未反映科举制的弊端,排除D项。

6. 【答案】C

【解析】

由题意,无论从考试的难度平等,还是进士构成,都看出,蒙古政权适应中原文化和民族交融的趋势,C项正确;元朝科举实行不力,排除A项;材料看不出放弃“四等人制”,排除B项;民族矛盾是否缓解取决于政府的民族政策,跟科举制不相关,排除D项。

7. 【答案】A

【解析】

根据材料“戊戌变法失败后,变法风气仍然长存”、“此百日中新政,中国将来必仍举行,此时遏之愈甚,再举行之期益速耳”可知,戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用,A项正确;“动摇了清朝统治根基”不符合史实,排除B项;材料侧重戊戌变法的思想启蒙作用,且戊戌变法主张改良,排除C项;戊戌变法已经失败,且其缺少相应的群众基础,排除D项。

8. 【答案】B

【解析】

根据材料“四巨头联合发表施政大纲八条,”这些措施有利于形成对新生政权的认同,B项正确;和平统一局面的实现是在1928年“东北易帜”之后实现的,排除A项;国民经济的协调发展与材料无关,排除C项;革命派与北洋集团的矛盾并没有化解,排除D项。

9. 【答案】A

【解析】

根据材料“通过建立党派和创立报纸期刊,使得资本主义民主思想和文化进入国内。”,并结合所学知识可知,《中华民国临时约法》颁布后,建立起资产阶级党派,创立报纸期刊,有助于宣传资本主义民主思想和文化,促进文化的发展和进步,A项正确;材料未涉及强化“民众民族意识”相关问题,排除B项;根据材料无法判断《中华民国临时约法》的颁布是否带动了资本主义经济的发展,排除C项;“民主体制变革”与材料主旨不符,排除D项。

10. 【答案】D

【解析】

据本题材料信息得出主要结论:中国共产党在华北解放区践行了新民主主义原则,建立民主政权,管理政治、经济、文化和社会治安等,积累了执政经验,奠定了新中国的制度基础,D项正确;材料体现的是政治建设,而非军事反攻,并且华北地区的战略反攻在1947年已开始,排除A项;据所学,长江以北地区实现解放的标志是1949年初淮海战役的胜利,排除B项;据所学,毛泽东《论人民民主专政》发表于1949年,排除C项。

11. 【答案】C

【解析】

根据材料以及所学知识可知,新中国成立初期进行土地改革,并着力保证农民对的土地的使用权和所有权,这大大提升了农民的生产积极性,推动了农业经济的恢复和发展,C项正确;土地改革是废除封建剥削的地主土地所有制,实行农民土地所有制,其实质还是实行私有制,而社会主义革命是变生产资料私有制为社会主义公有制,排除A项;根据材料“对分得国有土地的农民,由市人民政府发给国有土地使用证,保证农民对该项土地的使用权”可知分得国有土地的农民只有使用权而没有所有权,排除B项;材料的土地改革政策针对的是农民,与城市无关,排除D项。

12. 【答案】D

【解析】

根据所学知识可知,决策程序是指科学地决策所应遵循的基本逻辑步骤和阶段,结合材料中“当公民大会讨论公共事务进行举手投票表决时,如果若干与会人士和议案有直接关系或对其有特别影响,就举行秘密投票。投票表决,对初审委员会的议案审查报告可能是通过、修改或否决,议会的决定是绝对的”可知,雅典民主政治运行机制健全,公共事务决策程序规范、严格,D项正确;材料表明雅典城邦公共事务决策程序规范、严格,说明政治生活具备一定的法制基础,排除A项;材料反映了雅典公共事务决策程序严格,未体现城邦民主政治出现危机,排除B项;材料说明雅典公共事务决策程序严格,C项与材料主旨不符,排除C项;

13. 【答案】D

【解析】

从题干“使人们有了对宪法作出重新解释的余地,宪法可以随着资产阶级各集团力量的消长进行灵活的变通,可以适应形势的变化而生存下来”可得出法国1875年宪法具有务实特性,D项正确;题干无法体现法国维护共和体制的艰难,排除A项;法国政局长期动荡的根源在于总统和参议会权力过大造成的,排除B项;题干无法体现法国民主政体的阶级性,排除C项。

14. 【答案】B

【解析】

据材料“任何自由人……皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害”“余等不得向任何人出售、拒绝或延搁其应享之权利与公正裁判”并结合基础知识可知,《大宪章》重视对于个人合法权益的保障,凸显个人权利、强调以人为本,故选B项;材料仅涉及到对于贵族权益的保障,没有明确政府依法行政的具体原则,且英国真正意义上的法治原则于1689年后逐步建立,与材料时间不符,排除A项;国王司法权力被剥夺的标志是17世纪《权利法案》的颁布,与材料时间不符,排除C项;材料仅涉及到对于个人权益的保障,但《大宪章》更多是贵族为约束王权而签订的文件,一定程度上保障了贵族的权益而非平民,排除D项。

15. 【答案】C

【解析】

据材料“在美国,虽然制宪后任职的几届总统行使否决权非常少,但从19世纪开始,总统否决权行使次数爆发性增长……”并结合所学知识可知,宪法对美国总统的权力进行了限制,但是从19世纪开始,美国总统否决权行使次数爆发性增长,这体现了行政权力的扩张,选C项;材料未涉及“行政效率”,而是对总统行使否决权的统计,排除A项;材料未涉及“三权分立”体制,排除B项;D项说法违背史实,排除D项。

16. 【答案】

(1)主张:国家应当由有专业知识又有道德的人去治理。

局限性:①范围:仅仅是少数人的民主、男权民主。②性质:原始的直接民主,只适用于小国寡民的城邦。③方式:抽签选举和轮流坐庄,容易导致国家权力的滥用和误用。

(2)不同:权利不同,罗马帝国的皇帝不能单独决定国家大事,中国皇帝可以单独决定国家大事;皇位传承方式不同,罗马皇帝传位于子嗣外,很多由元老院和近卫军推选,中国皇帝则是宗法世袭。

原因:政治上,中国没有形成一个可以制约皇帝的机构,罗马有元老院和执政官可以制约皇帝;经济上,中国封建王朝建立在个体小农经济基础之上,商业处于从属地位,罗马主要建立在发达的工商业基础上;思想上,中国受传统集权和宗法观念影响,罗马受古希腊民主观念影响。

17. 【答案】

(1)特点:工商业日益发展(或地位不断提高);借鉴西方经济管理制度,加强工商业管理;法律体系不断完善。

影响:促进了近代民族工业的发展;推动了国家治理的近代化;有利于中国从传统农耕社会向近代工业社会转型。

(2)变化:权力重心由上院逐渐转移到下院;君主和贵族的权力日益形式化;选举权扩大,民主制发展。

原因:有限君权的历史传统;资本主义的发展;启蒙思想的影响;人民争取合法权利的斗争。

18. 【答案】

示例:

论题:如何处理好中央与地方的关系一直是中国古代统治者治理国家的重要实践内容。

阐述:中央与地方关系处理得是否得当关系到中国封建社会的长治久安。两者关系处理得当则既有利于维护国家统一,又可以充分发挥地方的积极性,促进社会发展。因而古代中国的统治者一直在积极探索着。秦始皇吸取周朝分封制不利于加强统治的教训,在地方全面推行郡县制。这极大加强了对地方的控制,巩固了统—的多民族封建国家。汉初统治者吸取秦亡教训并借鉴秦朝有益经验在地方实行郡国并行以期达到内外相维,但实践证明无法成功。为挽救统治,汉武帝不得不通过“推恩令”来化解矛盾。唐中期,面对日益紧张的边疆形势,唐玄宗企图通过在边境设立军镇来维护统治,但随着其长官节度使的权力的膨胀使得中央与地方的矛盾不可调和,最终导致“安史之乱”并形成藩镇割据局面。宋太祖鉴于藩镇割据造成地方尾大不吊的弊端,积极采取通过削弱地方行政、财政、军政权力的方式来维护国家稳定,但形成“内重外轻”的局面,抹杀了地方的主动性与积极性。最终宋政权也在少数民族的进攻中消亡。元朝建立后,为治理空前辽阔的疆域,元统治者采用行省制,这既有利于中央加强对地方的控制,又调动了地方的积极性,达到了内外相维的目的,巩固了统治。行省的创立是中国古代地方制度的重大变革,对明清等后世都产生了重大影响。

综上所述,古代统治者为维护统治,一直在不断实践如何处理好中央与地方的关系,以期达到内外相维的理想状态。

19. 【答案】

(1)特点:行政监督与群众监督结合;体现人民民主;分权制衡;体现过程民主。

(2)意义:调动了人民群众参与抗战的积极性:密切了党与人民群众之间的鱼水关系;使党和政府赢得了人民的拥护和支持;有利于巩固抗日根据地和赢得抗日战争的胜利;为中共的民主政治和监察机制建设积累了经验。

(历史)

1. 单选题

如表所示为西周时期的部分政治制度。从中可以看出,西周时期( )

A.国家管理蕴含原始民主色彩 B.分封制强化了国家治理能力

C.君主专制受到官僚体系制约 D.宗法制有利于强化宗族权威

2. 单选题

宋代侍从是作为选任两府宰执的后备队伍,台谏的正副长官也位列其中。侍从官虽然不像台谏那样拥有弹劾权,但实际承担着谏官的职责,君主与朝臣的过失“无有巨细,各具章奏,极言无隐。”宋朝侍从的设置( )

A.限制了台谏官的职权 B.造成了监察机构臃肿

C.适应了君主专制需要 D.防止了重大决策失误

3. 单选题

1655年,顺天府巡按贪赃枉法,顺治帝将其正法,并反复告诫称“遣尔等往巡直省,朕即倚为耳目手足……”;次年,山西巡按又被劾贪赃;顺治帝去世后,巡按制度被废止。这一制度变化,反映了清初( )

A.朝廷加强了吏治整顿的力度 B.监察与行政间相互制衡

C.中央集权强弱决定制度存废 D.地方治理不断做出调适

4. 单选题

《史记·商君列传》中记载:“圣人不易民而教,知(智)者不变法而治。因民而教,不劳而成功;缘法而治者,吏习而民安之。”这段话反映的核心主张是( )

A.坚持以法治国 B.因时进行变革 C.加强思想控制 D.遵循先代旧制

5. 单选题

唐朝时期,政府会定期对官员进行考核,评定出等级,并当众宣读,然后给所考之官发考牒,作为其官职升降的依据之一。此制度具有覆盖广泛,标准明确、制度严密等特点。这种制度:( )

A.进一步削弱了相权 B.旨在防范地方叛乱

C.强化了政府的效能 D.弥补科举制的弊端

6. 单选题

元朝曾一度不举行科举,1315年第一次开科取士,以后三年一次。初,汉人、南人考试内容较蒙古人、色目人难度大。后来此种现象逐渐改变,其中在1333年,在所取进士百人中,近六成的母亲为汉人,已婚的人中有近七成娶汉人为妻。这说明( )

A.科举成为主要选官途径 B.政府放弃民族歧视政策

C.元朝民族交融趋势加强 D.民族矛盾得到极大缓和

7. 单选题

戊戌变法失败后,变法风气仍然长存,“风气渐开,已有不可抑压之势”,人们坚信:“此百日中新政,中国将来必仍举行,此时遏之愈甚,再举行之期益速耳。”由此可知,戊戌变法( )

A.起了思想启蒙的作用 B.动摇了清朝统治根基

C.唤醒了民众革命激情 D.获得群众的广泛支持

8. 单选题

1912年,袁世凯力邀孙中山、黄兴、黎元洪于“辛亥革命纪念日”聚首北京,共商国是。几番讨论后,四巨头联合发表施政大纲八条,包括“统一制度”“收束武备”“兴办铁路矿山,建置钢铁工厂”等。此举( )

A.推动了和平统一局面的实现 B.有利于形成对新生政权的认同

C.促进了国民经济的协调发展 D.化解了革命派与北洋集团矛盾

9. 单选题

有识之士通过运用《中华民国临时约法》赋予人民基本的权利,采用了合法的方式来参政议政,例如通过建立党派和创立报纸期刊,使得资本主义民主思想和文化进入国内。材料体现《中华民国临时约法》的颁布( )

A.促进文化的发展和进步 B.强化了民众的民族意识

C.带动资本主义经济发展 D.加快了民主体制的变革

10. 单选题

1948年8月,华北人民政府经选举产生,管辖原晋察冀边区、晋冀鲁豫边区和山东解放区,最高机构为人民政府委员会,下设民政部、财政部、教育部、农业部、工商部、公安部、司法部及财经委员会、监察院、法院等。这( )

A.开启了华北地区战略反攻 B.实现了长江以北地区解放

C.实践了人民民主专政理论 D.奠定了新中国的制度基础

11. 单选题

1950年11月,政务院通过并发布《城市郊区土地改革条例》。条例强调,城市郊区土地改革完成后,对分得国有土地的农民,由市人民政府发给国有土地使用证,保证农民对该项土地的使用权;对私有农业土地者发给土地所有证,保证其土地所有权。该条例内容( )

A.属于社会主义革命 B.旨在改变土地所有制

C.助推农业经济恢复 D.有利于城乡协调发展

12. 单选题

当公民大会讨论公共事务进行举手投票表决时,如果若干与会人士和议案有直接关系或对其有特别影响,就举行秘密投票。投票表决,对初审委员会的议案审查报告可能是通过、修改或否决,议会的决定是绝对的。这说明雅典( )

A.政治生活缺乏法制基础 B.城邦民主政治出现危机

C.民主政治提升公民素质 D.公共事务决策程序严格

13. 单选题

学者认为由于法国1875年宪法的残缺、矛盾和可变性,使人们有了对宪法作出重新解释的余地,宪法可以随着资产阶级各集团力量的消长进行灵活的变通,可以适应形势的变化而生存下来,无需彻底变更。这( )

A.反映法国维护共和体制的艰难 B.揭示了法国政局长期动荡根源

C.体现法国民主政治体制阶级性 D.凸显了法国宪政体制的务实性

14. 单选题

13世纪英国《大宪章》第39条规定:“任何自由人,如未经其同级贵族之依法审判,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害。”第40条则规定“余等不得向任何人出售、拒绝或延搁其应享之权利与公正裁判。”这说明《大宪章》( )

A.督促政府践行依法行政 B.蕴含了近代人权观念

C.剥夺了国王的司法权力 D.有效保障了平民权益

15. 单选题

在美国,虽然制宪后任职的几届总统行使否决权非常少,但从19世纪开始,总统否决权行使次数爆发性增长,尤其在1929年经济大危机后上任的罗斯福总统行使次数最多,达到635次。由此可见,美国( )

A.行政效率受到关注 B.三权分立遭遇挑战

C.行政权力得到扩张 D.总统逐渐有立法权

16. 材料分析题

阅读材料,完成下列要求。

材料一 (雅典民主政体的根本缺陷)在于它把权力交给所有的公民,不需要国家管理者具有专长,不要求他们具有真知灼见。一个国家应当由既有专业知识又有道德的人去治理,统治者不是偶然选中的人,不是攫取财富的人,不是使用强大骗术的人,而是有统治知识的人。

——苏格拉底

材料二 屋大维创立的罗马帝国,虽然是帝国,但继承了共和国形式和部分实际,罗马共和国时期的执政官和军事保民官仍旧存在,皇帝在决策时需执政官协助和接受元老院的监督,部分皇帝甚至本身就来自于执政官和元老。帝国中后期最高决策者如奥古斯都和凯撒(罗马帝国皇帝和副皇帝)大多由元老院或者是近卫军选举或者推举产生,这和东方专制主义王朝的宗法世袭制是完全不同的。

——摘自杨共乐《罗马史纲要》

(1)根据材料一,概括苏格拉底的主张。结合所学知识,简要指出雅典民主制度的局限性。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代中国与罗马“皇帝制度”的不同,并分析其原因。

17. 材料分析题

改革是推动社会进步的重要动力。阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二

英国政体由三部分组成:国王、上院和下院。专制制度瓦解后,上院成为权力重心。从19世纪起,重心明显向下院转移,20世纪下院成为权力重心。现代君主制的关键是立宪。从理论上讲,英王仍握有最高权力,但实际上,国王只是按政府的决定办事,其私人行动在某种程度上也要受到政府的限制。世袭的原则不符合现代民主精神,英国人只是在事实上剥夺了上院的大部分权力,在形式上并没有触动它,使其保持了原有的尊严。民主制在20世纪的英国下院体现得相当充分。它由直接普选产生,在理论上获得了充分的合法性。在选举权方面,19世纪末已基本实现成年男子普选权,20世纪主要是使妇女取得选举权。

——摘编自钱乘旦《20世纪英国政治制度的继承与变异》

(1)据材料一概括清末民初中央经济管理机构变革反映出的社会经济特点。结合所学知识,分析上述变革对中国近代化历程的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识概括19世纪到20世纪英国政治的发展变化并分析其原因。

18. 论述题

阅读材料,完成下列要求。

材料

在总结前代或历代中央地方关系的得失时,中国史学家常用轻重、干枝、首尾等关系作比喻。所谓“内”,指的是中央政府或中央集权。所谓“外”指的是地方政府或者地方分权。在中央集权削弱、地方分权偏重的时候,就被称为“内轻外重”,反之则为“内重外轻”。内轻外重可能引发割据分裂局面,促使统一王朝走向瓦解。这是汉、唐两代的教训。内重外轻虽无割据之忧,却使地方失去绥靖御侮的能力,在内忧外患交加的情况下,就要导致灭国的危险,这是宋、明王朝的结果。因此,古代政治家所追求的理想目标是轻重相维,也就是在中央集权的前提下,使地方有适度的分权。

——摘自周振鹤《中国历史政治地理十六讲》

根据材料并结合中国古代中央与地方关系的相关史实,自拟一个论题并进行阐述。(要求:论题明确,阐述充分,论据准确,逻辑清晰)

19. 简答题

阅读下列材料,完成下列要求。

材料 中国共产党在抗日根据地建立了一套立体监察机制,主要包括行政监督和群众监督。行政监督指公民大会选举产生的区、村镇监察委员会的监督、行政机关的内部监督。区、村镇监察委员会职责是监察区、村镇的财政,向区、村镇居民纠举行政官员的违法渎职行为,区、村镇民大会可依法罢免渎职官员。行政机关的内部监督由各级参议会对各级政府各项政策的制定和执行进行有效的监督。参议会作为最高权力机关,依法享有选举、罢免政府主席、副主席、政府委员及高级法院院长,监察弹劾各级政府司法机关公务人员,制定法规等职权。群众监督,主要是指人民群众对党员干部的监督,主要通过批评、建议、控告等方式进行。为了发挥广大民众的监督作用,还成立了乡村民代会,负责选举、罢免区长、弹劾行政人员、审查区公所开支和督促检查区所对区民代表会议之执行事项。

——摘自《中国抗日战争史》

(1)根据材料,概括抗日根据地监察机制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析抗日根据地监察机制建设的意义。

参考答案及解析

1. 【答案】A

【解析】

据材料信息可知,西周时期“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”都是在一定程度上约束君主的权力,说明国家管理蕴含原始民主色彩,故选A项;材料反映的是西周时期的“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”,并非是分封制,排除B项;君主专制形成于秦朝,排除C项;材料反映的是西周时期的“辅贰制”“朝议制”和“国人参政制”,并不是宗法制,排除D项。

2. 【答案】C

【解析】

根据材料及所学可知,宋代侍从是宰相和台谏长官的人才储备,具有与台谏官相同的监察权,反映了皇帝利用侍从增强君权,适应了君主专制的需要,C项正确;与台谏官都具有监察权,排除A项;侍从不属于监察机构,排除B项;“防止了”说法绝对,排除D项。

3. 【答案】D

【解析】

据本题材料“1655年,顺天府巡按贪赃枉法,顺治帝将其正法”,“顺治帝去世后,巡按制度被废止。”并结合所学知识可知,顺治帝时期因巡抚贪污,顺治帝将其处置并告诫它省巡抚,力求规范对巡抚的管理,后因巡抚依旧出现贪污问题,顺治帝后巡按制度被废止,说明清初在地方治理方面不断做出调适,D项正确;仅凭材料信息无法判断清廷是否加强了整顿吏治的力度,排除A项;清代监察与行政间并不存在制衡关系,排除B项;中央集权的强弱并不是决定制度存废的唯一因素,排除C项。

4. 【答案】D

【解析】

根据材料可知,这段话大意为:“圣人不改变人民(的习惯)就能实施教化,智者不修改法律就能治理。顺着人民(的习性)实施教化,不劳累就能成功;依着(已有的)法律来治理,官吏和人民都能对此感到习惯而安全,”,这段话明显是不主张变法者的言辞,反映的核心主张是遵循先代旧制,D项正确;这段话反映的核心主张是遵循先代旧制,强调的是“圣人之治”已经使天下很安宁了,所以说按着以前“圣人”的那一套来,一定也能将这种安宁延续下去,战国时期公认的圣人都是尧舜一类的原始社会时期的先王,这段话明显是因循守旧的倒退思想,未体现“因时进行变革”“加强思想控制”“坚持以法治国”,排除ABC项。

5. 【答案】C

【解析】

根据材料“定期对官员实行考核,评定出等级,并当众宣读,然后给所考之官发考牒作为其官职升降的依据之一”可知,政府对官员的评价考核措施有利于规范用人机制,强化政府对官员升降管理的能力,C项正确。材料与削弱相权无关,排除A项;材料未涉及到对地方的管理,排除B项;材料并未反映科举制的弊端,排除D项。

6. 【答案】C

【解析】

由题意,无论从考试的难度平等,还是进士构成,都看出,蒙古政权适应中原文化和民族交融的趋势,C项正确;元朝科举实行不力,排除A项;材料看不出放弃“四等人制”,排除B项;民族矛盾是否缓解取决于政府的民族政策,跟科举制不相关,排除D项。

7. 【答案】A

【解析】

根据材料“戊戌变法失败后,变法风气仍然长存”、“此百日中新政,中国将来必仍举行,此时遏之愈甚,再举行之期益速耳”可知,戊戌变法在社会上起了思想启蒙的作用,A项正确;“动摇了清朝统治根基”不符合史实,排除B项;材料侧重戊戌变法的思想启蒙作用,且戊戌变法主张改良,排除C项;戊戌变法已经失败,且其缺少相应的群众基础,排除D项。

8. 【答案】B

【解析】

根据材料“四巨头联合发表施政大纲八条,”这些措施有利于形成对新生政权的认同,B项正确;和平统一局面的实现是在1928年“东北易帜”之后实现的,排除A项;国民经济的协调发展与材料无关,排除C项;革命派与北洋集团的矛盾并没有化解,排除D项。

9. 【答案】A

【解析】

根据材料“通过建立党派和创立报纸期刊,使得资本主义民主思想和文化进入国内。”,并结合所学知识可知,《中华民国临时约法》颁布后,建立起资产阶级党派,创立报纸期刊,有助于宣传资本主义民主思想和文化,促进文化的发展和进步,A项正确;材料未涉及强化“民众民族意识”相关问题,排除B项;根据材料无法判断《中华民国临时约法》的颁布是否带动了资本主义经济的发展,排除C项;“民主体制变革”与材料主旨不符,排除D项。

10. 【答案】D

【解析】

据本题材料信息得出主要结论:中国共产党在华北解放区践行了新民主主义原则,建立民主政权,管理政治、经济、文化和社会治安等,积累了执政经验,奠定了新中国的制度基础,D项正确;材料体现的是政治建设,而非军事反攻,并且华北地区的战略反攻在1947年已开始,排除A项;据所学,长江以北地区实现解放的标志是1949年初淮海战役的胜利,排除B项;据所学,毛泽东《论人民民主专政》发表于1949年,排除C项。

11. 【答案】C

【解析】

根据材料以及所学知识可知,新中国成立初期进行土地改革,并着力保证农民对的土地的使用权和所有权,这大大提升了农民的生产积极性,推动了农业经济的恢复和发展,C项正确;土地改革是废除封建剥削的地主土地所有制,实行农民土地所有制,其实质还是实行私有制,而社会主义革命是变生产资料私有制为社会主义公有制,排除A项;根据材料“对分得国有土地的农民,由市人民政府发给国有土地使用证,保证农民对该项土地的使用权”可知分得国有土地的农民只有使用权而没有所有权,排除B项;材料的土地改革政策针对的是农民,与城市无关,排除D项。

12. 【答案】D

【解析】

根据所学知识可知,决策程序是指科学地决策所应遵循的基本逻辑步骤和阶段,结合材料中“当公民大会讨论公共事务进行举手投票表决时,如果若干与会人士和议案有直接关系或对其有特别影响,就举行秘密投票。投票表决,对初审委员会的议案审查报告可能是通过、修改或否决,议会的决定是绝对的”可知,雅典民主政治运行机制健全,公共事务决策程序规范、严格,D项正确;材料表明雅典城邦公共事务决策程序规范、严格,说明政治生活具备一定的法制基础,排除A项;材料反映了雅典公共事务决策程序严格,未体现城邦民主政治出现危机,排除B项;材料说明雅典公共事务决策程序严格,C项与材料主旨不符,排除C项;

13. 【答案】D

【解析】

从题干“使人们有了对宪法作出重新解释的余地,宪法可以随着资产阶级各集团力量的消长进行灵活的变通,可以适应形势的变化而生存下来”可得出法国1875年宪法具有务实特性,D项正确;题干无法体现法国维护共和体制的艰难,排除A项;法国政局长期动荡的根源在于总统和参议会权力过大造成的,排除B项;题干无法体现法国民主政体的阶级性,排除C项。

14. 【答案】B

【解析】

据材料“任何自由人……皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放或加以任何其他损害”“余等不得向任何人出售、拒绝或延搁其应享之权利与公正裁判”并结合基础知识可知,《大宪章》重视对于个人合法权益的保障,凸显个人权利、强调以人为本,故选B项;材料仅涉及到对于贵族权益的保障,没有明确政府依法行政的具体原则,且英国真正意义上的法治原则于1689年后逐步建立,与材料时间不符,排除A项;国王司法权力被剥夺的标志是17世纪《权利法案》的颁布,与材料时间不符,排除C项;材料仅涉及到对于个人权益的保障,但《大宪章》更多是贵族为约束王权而签订的文件,一定程度上保障了贵族的权益而非平民,排除D项。

15. 【答案】C

【解析】

据材料“在美国,虽然制宪后任职的几届总统行使否决权非常少,但从19世纪开始,总统否决权行使次数爆发性增长……”并结合所学知识可知,宪法对美国总统的权力进行了限制,但是从19世纪开始,美国总统否决权行使次数爆发性增长,这体现了行政权力的扩张,选C项;材料未涉及“行政效率”,而是对总统行使否决权的统计,排除A项;材料未涉及“三权分立”体制,排除B项;D项说法违背史实,排除D项。

16. 【答案】

(1)主张:国家应当由有专业知识又有道德的人去治理。

局限性:①范围:仅仅是少数人的民主、男权民主。②性质:原始的直接民主,只适用于小国寡民的城邦。③方式:抽签选举和轮流坐庄,容易导致国家权力的滥用和误用。

(2)不同:权利不同,罗马帝国的皇帝不能单独决定国家大事,中国皇帝可以单独决定国家大事;皇位传承方式不同,罗马皇帝传位于子嗣外,很多由元老院和近卫军推选,中国皇帝则是宗法世袭。

原因:政治上,中国没有形成一个可以制约皇帝的机构,罗马有元老院和执政官可以制约皇帝;经济上,中国封建王朝建立在个体小农经济基础之上,商业处于从属地位,罗马主要建立在发达的工商业基础上;思想上,中国受传统集权和宗法观念影响,罗马受古希腊民主观念影响。

17. 【答案】

(1)特点:工商业日益发展(或地位不断提高);借鉴西方经济管理制度,加强工商业管理;法律体系不断完善。

影响:促进了近代民族工业的发展;推动了国家治理的近代化;有利于中国从传统农耕社会向近代工业社会转型。

(2)变化:权力重心由上院逐渐转移到下院;君主和贵族的权力日益形式化;选举权扩大,民主制发展。

原因:有限君权的历史传统;资本主义的发展;启蒙思想的影响;人民争取合法权利的斗争。

18. 【答案】

示例:

论题:如何处理好中央与地方的关系一直是中国古代统治者治理国家的重要实践内容。

阐述:中央与地方关系处理得是否得当关系到中国封建社会的长治久安。两者关系处理得当则既有利于维护国家统一,又可以充分发挥地方的积极性,促进社会发展。因而古代中国的统治者一直在积极探索着。秦始皇吸取周朝分封制不利于加强统治的教训,在地方全面推行郡县制。这极大加强了对地方的控制,巩固了统—的多民族封建国家。汉初统治者吸取秦亡教训并借鉴秦朝有益经验在地方实行郡国并行以期达到内外相维,但实践证明无法成功。为挽救统治,汉武帝不得不通过“推恩令”来化解矛盾。唐中期,面对日益紧张的边疆形势,唐玄宗企图通过在边境设立军镇来维护统治,但随着其长官节度使的权力的膨胀使得中央与地方的矛盾不可调和,最终导致“安史之乱”并形成藩镇割据局面。宋太祖鉴于藩镇割据造成地方尾大不吊的弊端,积极采取通过削弱地方行政、财政、军政权力的方式来维护国家稳定,但形成“内重外轻”的局面,抹杀了地方的主动性与积极性。最终宋政权也在少数民族的进攻中消亡。元朝建立后,为治理空前辽阔的疆域,元统治者采用行省制,这既有利于中央加强对地方的控制,又调动了地方的积极性,达到了内外相维的目的,巩固了统治。行省的创立是中国古代地方制度的重大变革,对明清等后世都产生了重大影响。

综上所述,古代统治者为维护统治,一直在不断实践如何处理好中央与地方的关系,以期达到内外相维的理想状态。

19. 【答案】

(1)特点:行政监督与群众监督结合;体现人民民主;分权制衡;体现过程民主。

(2)意义:调动了人民群众参与抗战的积极性:密切了党与人民群众之间的鱼水关系;使党和政府赢得了人民的拥护和支持;有利于巩固抗日根据地和赢得抗日战争的胜利;为中共的民主政治和监察机制建设积累了经验。

同课章节目录