2.1塑造地表形态的力量(教学课件)(共61张PPT)——高中地理人教版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 2.1塑造地表形态的力量(教学课件)(共61张PPT)——高中地理人教版(2019)选择性必修1 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 102.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

第二章

地表形态的塑造

第一节

塑造地表形态的力量

课 标 解 读

1.2运用示意图,说明岩石圈的物质循环过程。

1.3结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

1.结合实例,认识内力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

2.结合实例,认识外力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

3.运用图像及示意图,了解三大类岩石的形成过程,并在此基础上说明岩石圈物质循环过程。

课标要求

学习目标

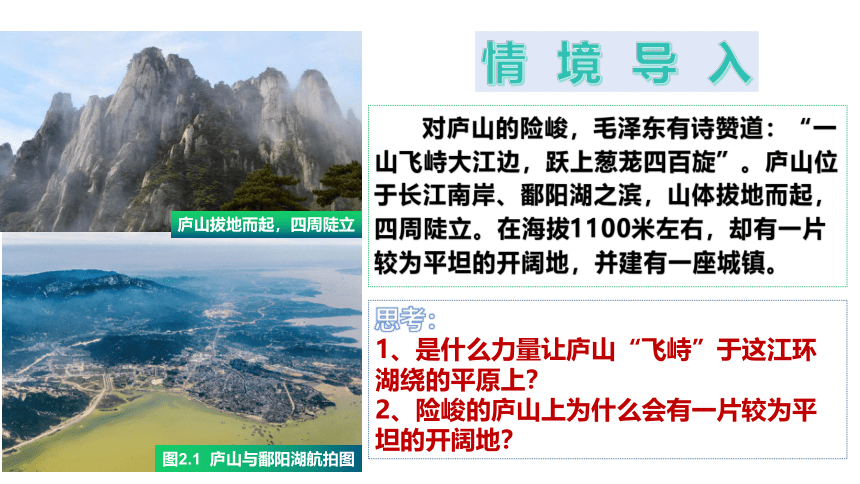

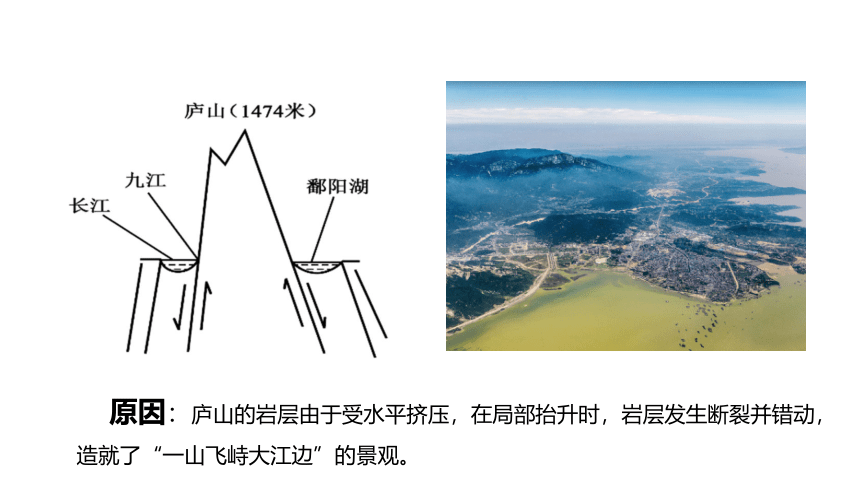

对庐山的险峻,毛泽东有诗赞道:“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋”。庐山位于长江南岸、鄱阳湖之滨,山体拔地而起,四周陡立。在海拔1100米左右,却有一片较为平坦的开阔地,并建有一座城镇。

图2.1 庐山与鄱阳湖航拍图

思考:

1、是什么力量让庐山“飞峙”于这江环湖绕的平原上?

2、险峻的庐山上为什么会有一片较为平坦的开阔地?

情境导入

庐山拔地而起,四周陡立

地质作用

地球上由于自然界的原因,引起地表形态、组成物质和内部结构发生变化的作用。按能量来源,可分为内力作用和外力作用。

沧海桑田

水滴石穿

究竟是什么力量形成庐山如此险峻呢?

①

内力作用

目录

外力作用

②

岩石圈的物质循环

③

一.内力作用

基本概念

塑造地表形态的力量来自地球的内部,我们称之为“内力作用”。

1.能量来源:

来源于地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

形成地球时的原始热量

放射性热量

(铀-238、铀-235、钍-232和钾-40,)

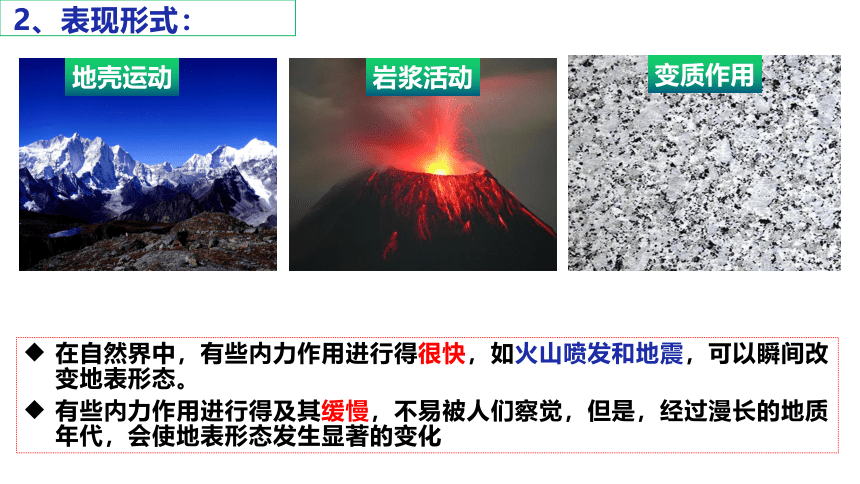

2、表现形式:

岩浆活动

地壳运动

变质作用

在自然界中,有些内力作用进行得很快,如火山喷发和地震,可以瞬间改变地表形态。

有些内力作用进行得及其缓慢,不易被人们察觉,但是,经过漫长的地质年代,会使地表形态发生显著的变化

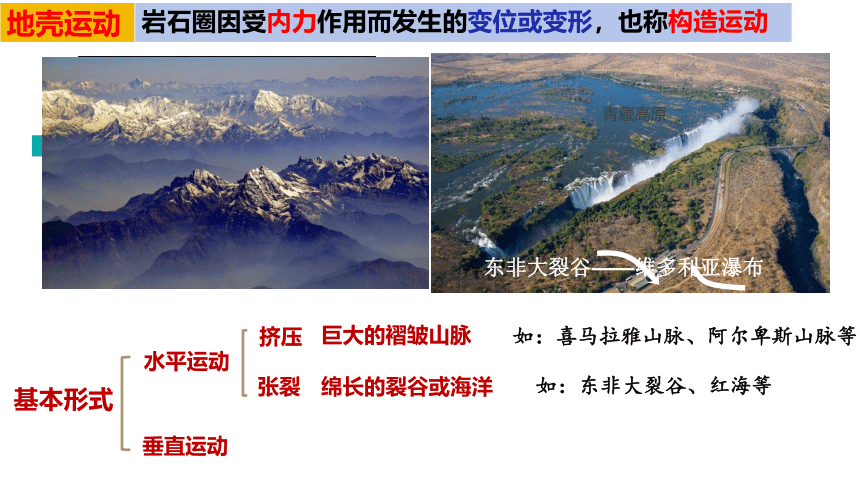

基本形式

水平运动

挤压

张裂

如:喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等

如:东非大裂谷、红海等

垂直运动

内力作用——地壳运动

地壳运动 岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动

岩层受到挤压

岩层被拉伸

东非大裂谷——维多利亚瀑布

巨大的褶皱山脉

绵长的裂谷或海洋

青藏高原

喜马拉雅山脉

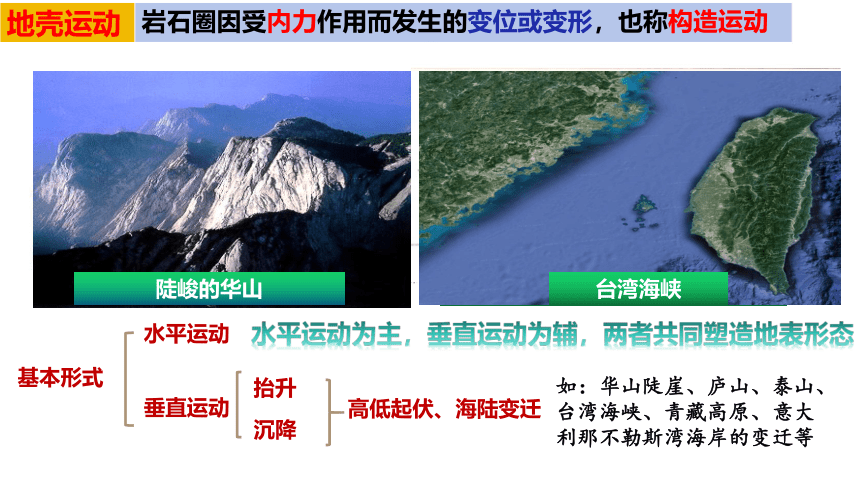

基本形式

水平运动

垂直运动

抬升

沉降

高低起伏、海陆变迁

如:华山陡崖、庐山、泰山、台湾海峡、青藏高原、意大利那不勒斯湾海岸的变迁等

水平运动为主,垂直运动为辅,两者共同塑造地表形态

意大利那不勒斯湾海岸的变迁

陡峻的华山

台湾海峡

地壳运动 岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动

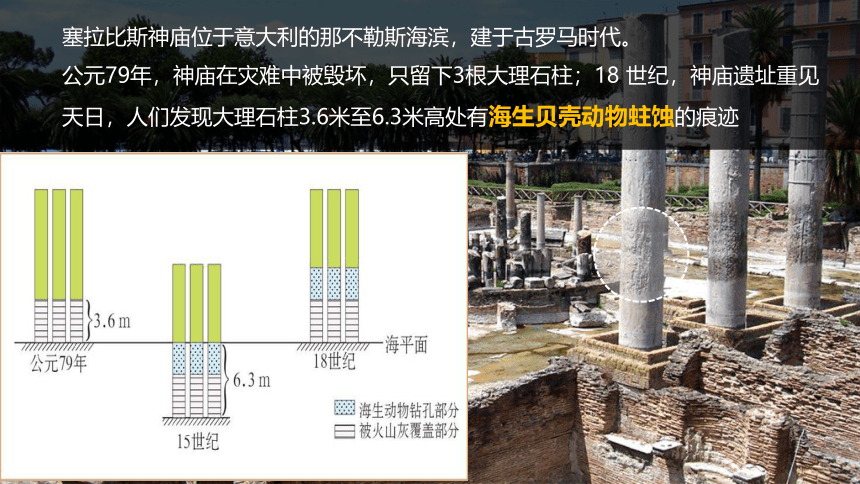

塞拉比斯神庙位于意大利的那不勒斯海滨,建于古罗马时代。

公元79年,神庙在灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱;18 世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱3.6米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹

富士山的地貌特征与庐山相似吗?

形成庐山的力量与富士山相同吗?

原因:庐山的岩层由于受水平挤压,在局部抬升时,岩层发生断裂并错动,造就了“一山飞峙大江边”的景观。

探究庐山的形成原因

(二)地壳运动

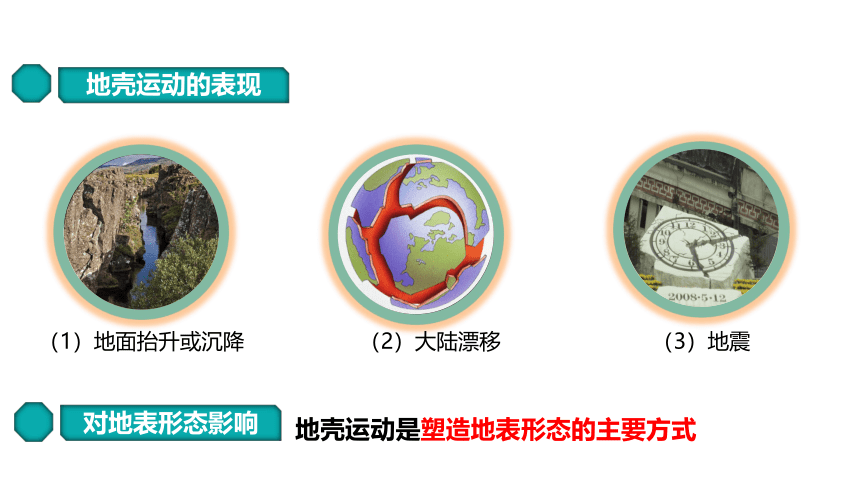

地壳运动的表现

对地表形态影响

地壳运动是塑造地表形态的主要方式

(3)地震

(2)大陆漂移

(1)地面抬升或沉降

当岩石圈破裂时,深处岩浆沿破裂带上升,侵入岩石圈或喷出地表,这一过程称为岩浆活动。

岩浆活动

裂隙喷发:形成熔岩高原、台地(德干高原、内蒙古高原)

单一通道:火山喷发

岩浆只有喷出地表才能直接影响地表形态

1

概念

岩石受温度、压力等因素的影响,其成分、结构发生改变,这一过程称为变质作用。

石灰岩

岩浆

石灰岩

岩浆

大理岩

变质

(高温)

(变质带)

变质作用一般发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态。

2

对地表形态影响

变质作用

内力作用 能量来源 地球内部

表现形式 地壳运动、岩浆活动、变质作用

作用结果

地表变得高低不平

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

a.我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚......。

b.塞拉比斯神庙位于意大利的那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中 被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

c.1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地降隆作响,地面降起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里嘉立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

1.以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

2.推测a、b现象发生的过程。

3.比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快"和"极其缓慢"的认识。

识别塑造地表形态的内力作用

1. a.地壳运动 b.地壳作用 c岩浆活动

2. a过程:在地壳运动的作用下,地壳抬升,出露水

面,形成高山,螺蚌等水生动物以化石的形式保留在高山岩层之中。

b过程:火山喷发,石柱的下部被火山灰覆盖,地壳下降,海生贝壳动物蛀蚀,而后地壳上升。

3. a、b现象形成时间极其缓慢,c现象形成时间很快。

2. 据上图判断,古海蚀地貌在此出现,反映了几千年以来该地区( )

A. 陆地相对上升

B. 海水沉积作用加强

C. 海面相对上升

D. 海浪侵蚀作用加强

答案 :A

某校地理小组学生在滨海公路沿线的山坡上,看到了几千年前形成的海浪侵蚀地貌。结合图文材料,回答2题。

古海蚀地貌位置示意图

1、能量来源:来自地球外部,主要是太阳辐射能

外力作用

2、表现形式:

外力作用

外力通过风化、侵蚀作用不断地对地表进行破坏,并把风化、侵蚀的产物搬运并堆积起来。

风化 侵蚀 搬运 堆积作用

风、流水、冰川、生物

外力作用——风化作用

物理风化

化学风化

生物风化

在温度、水、大气、生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石发生破碎崩解(物理风化)、化学分解(化学风化)和生物分解(生物风化)等。

岩石由大变小、由整变碎的过程

1、物理风化

岩石是热的不良导体。

由于温度变化,岩石表层与内部受热不均,产生差异膨胀和收缩,容易崩解破碎。

1

温度风化

在高寒地区和温带严冬季节冰劈作用特别突出。白天水渗入填满岩石裂缝,夜晚再冻结。冰体的长期反复挤压将使裂缝扩展而导致岩石崩解、 垮落。

冰劈作用又称为冻融风化。

2

冰壁作用

2.化学风化

在大气、水和水溶液的作用下,岩石化学成分发生改变。

如水溶液可通过溶解、水化、水解、碳酸化等方式促使岩石化学风化。

石灰岩容易与水、酸发生溶解反应而形成裂缝

在高温湿润地区(易发生化学反应),化学风化较强

3.生物风化

根劈作用:植物根部在裂隙中生长引起岩石崩解。

生物分解:

地衣能在岩石表面生长,它分泌的地衣酸能加速岩石的风化。

2. 侵蚀作用

流水侵蚀

海浪侵蚀

风力侵蚀

冰川侵蚀

流水、冰川、风等对地表岩石及其风化产物进行破坏;常使被侵蚀的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

风蚀洼地

——雅丹地貌

风蚀地貌

风蚀城堡

风蚀柱

风蚀蘑菇

学习任务1:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

风力侵蚀,本质是风的吹蚀+携带沙石的磨蚀

分布在干旱半干旱地区

风蚀地貌——雅丹地貌

垄脊

沟槽

概念:

“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”。指干燥地区河湖相土状沉积物所形成的地面,经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用,形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地(沟槽)

特征:

由不规则的沟槽和垄脊相间构成,垄脊高度和长度不一,沿一定方向排列

峡谷

黄土高原千沟万壑

瀑布

水蚀地貌

学习任务2:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

流水侵蚀(溶蚀),本质是流水的冲蚀,以及其携带的泥沙等物质对河床和地表的撞击和磨蚀

分布在降水丰沛或降水集中的地区(湿润半湿润地区)

厂AJ

河流

侵蚀

River erosion

下蚀

使河变深

侧蚀

使河变宽

溯源侵蚀

使河向源头方向变长

水蚀地貌——丹霞地貌

甘肃张掖丹霞地貌

广东仁化丹霞地貌

概念:远古的红色砂岩沉积随地壳上升后经流水侵蚀而成

特征:顶平、身陡、麓缓、明显的水平层理构造

张家界喀斯特峰林地貌

云南路南石林

水蚀地貌——喀斯特地貌

概念:地下水与地表水对可溶性岩石(石灰岩)溶蚀与沉淀,侵蚀与沉

积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌,也叫岩溶地貌

特征:峰林、石林、溶洞、 石钟乳、石笋、地下河

海浪侵蚀地貌

海水侵蚀,分布在沿海地区

海蚀柱

海蚀崖

海蚀平台

学习任务3:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

海蚀拱桥

海蚀洞

冰川作用与地表形态

Glaciation and surface morphology

在终年冰封的高山或两极地区,多年的积雪经重力或压力,沿斜坡向下滑形成冰川;冰川运动对地壳表面的改变作用,包括冰川的侵蚀、搬运和堆积

由冰川运动对地表土石体造成机械破坏作用的一系列现象称为冰川侵蚀。

冰川侵蚀作用分为拔蚀和磨蚀两种

拔蚀:指冰川下松动岩块的突出部分,可能与冰冻结在一起,

冰川移动时把岩块拔出带走

磨蚀:指冰川移动时,冻结在冰川底部的岩块与冰床之间发生的摩擦作用

外力作用之冰川

角峰是因冰斗后壁不断后退,使所围山峰成为高耸尖锐的山峰

刃脊是两条相邻冰川的冰斗不断扩大、后退使相邻山脊变成刀刃状,这样的山脊称刃脊

角峰

刃脊

冰斗

外力作用之冰川

◆案例分析 冰川作用---冰川侵蚀

巨大的冰流贯穿山麓,会塑造出开阔的冰川谷,因其横剖面呈U字形,又得名U形谷

其谷底宽缓、谷坡陡峻

U型谷

峡湾

冰川搬运地貌-U型谷Glacial t-landform - U-shaped Valley

冰川刨蚀作用形成洼地,积水而形成的湖泊,如北美五大湖、千湖之国芬兰

北美五大湖——冰蚀湖

冰蚀地貌——冰蚀湖

成因:峡湾是在冰期,海面低,冰川侵蚀形成U形河谷;后来气候变

暖,冰川消退;海面上升,海水回灌,海水不断侵蚀

特征:峡湾呈狭长状,海岸曲折陡峭,谷底宽,海水深度大,

两岸壁往往还会形成很多瀑布。

冰蚀地貌——欧洲峡湾地貌

角峰

刃脊

冰斗

U形冰蚀谷

冰舌

冰川侵蚀:冰川滑动时对所经过地表的物质摩擦侵蚀并搬走其松散物的过程。

分布:曾经或现在冰川广布的地区(高纬度或高海拔地区)

冰川侵蚀地貌:冰斗;角峰;U形谷;峡湾;冰蚀洼地(冰蚀湖)

与流水、风等形成的侵蚀地貌相比,山地冰川形成的侵蚀地貌具有陡峭、险峻的特点, 常形成刀刃状山脊、多面锥体山峰、U形谷等

2. 侵蚀作用

流水侵蚀

海浪侵蚀

风力侵蚀

冰川侵蚀

干旱、半干旱地区,形成风蚀地貌

如雅丹地貌、风蚀城堡、风蚀蘑菇、风蚀洼地

湿润、半湿润地区和石灰岩分布地区,形成水蚀地貌

如丹霞地貌、喀斯特地貌、V形河谷、黄土高原千沟万壑

冰川分布的高山和 高纬度地区,形成冰蚀地貌

如冰斗、角峰、

U形宽谷

滨海地带,形成海蚀地貌

如海蚀崖、海蚀柱、

海蚀拱桥、海蚀穴

海蚀平台

流水、冰川、风等对地表岩石及其风化产物进行破坏;常使被侵蚀的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

流水搬运

外力作用——搬运作用

搬 运作 用 风化或侵蚀的产物,在流水、波浪、风、冰川等外力的作用下,被搬运离开原来的位置。搬运作用是一个过程,并不会产生地貌类型

风力搬运

冰川搬运

堆 积作 用 风化或侵蚀作用的产物,在流水、波浪、风、冰川等外力作用下,被搬运离开原来的位置。随着流速降低、风力减小或者冰川融化等,被搬运的物质逐渐沉积下来而形成的地貌

外力作用——堆积作用

海浪堆积

风力堆积

流水堆积

冰川堆积

高山和高纬地区,多冰碛地貌

出山口和河流中下游

冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)、沙洲

滨海地带

沙滩等海岸地貌

干旱半干旱地区

沙丘、黄土高原

堆积作用发生的条件:

外作用—堆积作用

岩石

风化作用

侵蚀作用

产物

沉淀、沉积

搬运作用

搬运能力减弱

堆积地貌

堆积地貌的条件:

风速度减慢;

流水速度减慢;

海水速度减慢;

冰川消融等

1.物质来源

2.动力减弱

如何判断图中沙丘的迎风坡和背风坡?

堆积作用-风力堆积

迎风坡缓,背风坡陡。

沙丘链

很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风向大致是垂直的。

冲积扇

河口三角洲

具有分选性

形成流水沉积地貌

如三角洲、冲积平原、沙洲、冲积扇

河流上游出山口——冲积扇

河流中游——冲积平原

流水堆积地貌

海水堆积地貌

沙滩

【探究】1.观察下图,概况沉积物的空间分布规律

流水堆积

风力堆积

①风力、流水堆积规律:一般粒径大的先堆积,粒径小的后堆积;一般搬运距离越长,分选性越明显;(流速快地区,沉积物的粒径大,流速小地区,沉积物粒径小)

河流堆积(沉积)地貌——冲(洪)积扇

冲(洪)积扇的实景图

粗

细

砾石

粉砂

黏土

沉积物颗粒由扇顶向扇缘变细,分选性好。

流水堆积

大小相对均匀,颗粒圆。

(磨圆性好)

冰川堆积

【探究】2.比较冰碛物与流水堆积物差异。

没有分选性,沉积物颗粒大小不分,磨圆度差,杂乱堆积。

原因:冰川是固态物质,大小石块一起搬运下来,一经融化,一起堆积下来

冰川

堆积

——冰碛地貌

沉积物颗粒大小不分,杂乱堆积。

【探究】

比较1,2,3冰碛堤形成时间的早晚顺序。

最外一条冰碛堤常是推挤冰碛堤,形成时间最早,其余多为冰退冰碛(越接近冰川形成时间越晚)图中冰碛堤形成时间从早到晚1---2--3

外力作用—堆积作用—冰川堆积

波状起伏的波德平原

日内瓦湖——冰碛湖

冰碛丘陵:冰川消融后,冰碛物受到冰川谷底地形的影响,堆积成坡状起伏的丘陵。

东欧平原上分布着许多第四纪冰川消退时形成的冰碛丘陵

冰川在末端消融后退时,挟带的砾石在地面堆积成四周高、中间低的洼地,或堵塞部分河床、积水形成的湖泊。多分布在大陆冰川作用地区,也出现在遭受冰川作用过的山地。如阿尔卑斯山下瑞士的日内瓦湖等。

海水堆积

沿岸沙堤

【归纳总结】外力堆积颗粒物的沉积特点

流水、风力、重力堆积时对颗粒物具有分选性(即颗粒物大小在堆积时有序沉积):

①风力、流水堆积规律:一般粒径大的先堆积,粒径小的后堆积;一般搬运距离越长,分选性越明显;(流速快地区,沉积物的粒径大,流速小地区,沉积物粒径小)

②重力堆积规律:一般粒径大的岩块堆积的远,粒径小的堆积的近;

冰川堆积没有分选性:沉积物颗粒大小不分,杂乱堆积且磨圆度差

沉积物的描述角度:

①粒径大小;②磨圆度;③分选性

知识小结

内力作用 外力作用

能量来源

表现形式

影响

二者关系 地球内部热能

太阳辐射能和重力能

地壳运动、岩浆活动、变质作用

风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩

使地表高低起伏

使地表趋于平缓

共同塑造地表形态

1.桂林山水

5.浙江象山

3.塔克拉玛干沙漠

4.西藏南迦巴瓦峰

2.长江三峡

景色之美令人惊叹,为什么各地景观千差万别?

各地塑造地表形态的

主要外力不同

东部季风区(湿润半湿润地区)

主要外力:

东南沿海地区

主要外力:

西北干旱半干旱区

主要外力:

青藏高寒区的高大山脉

主要外力:

流水

海浪

风力

冰川

探究一 外力作用的地域差异

喀斯特地貌是水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行化学溶蚀作用形成的地表和地下形态的总称。读“我国某地喀斯特地貌示意图”,完成1、2题。

1.喀斯特地貌的主要特点是 ( )

A.奇峰林立,地表崎岖 B.冰川广布,河流众多

C.千沟万壑,支离破碎 D.地势平坦,土壤肥沃

2.塑造喀斯特地貌的主要外力作用是 ( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.海浪侵蚀 D.流水侵蚀

蛇曲是像蛇一样蜿蜒的河流地貌。下图为山西永和黄河蛇曲景观图。读图回答8~9题。

8.永和黄河蛇曲地貌形成的主要作用力是( )

A.地壳运动 B.断裂下陷

C.流水作用 D.风力作用

9.甲、乙两处对应的作用力为( )

A.甲—侵蚀作用、乙—堆积作用 B.甲—侵蚀作用、乙—侵蚀作用

C.甲—堆积作用、乙—堆积作用 D.甲—堆积作用、乙—侵蚀作用

龙陵黄龙玉是由岩浆在地下几百米至地表的范围内形成的(如图),黄龙玉有“山料”和“籽料”之分。据此回答1~2题。

1.“山料”产于山上的岩体中。“山料”黄龙玉属于( )

A.沉积岩 B.变质岩

C.侵入岩 D.喷出岩

2.形成“黄龙玉”的岩石,其特征是( )

A.具有层理构造 B.具有气孔构造

C.具有片理构造 D.结晶颗粒较大

C

D

第二章

地表形态的塑造

第一节

塑造地表形态的力量

课 标 解 读

1.2运用示意图,说明岩石圈的物质循环过程。

1.3结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

1.结合实例,认识内力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

2.结合实例,认识外力作用及其在地表形态形成过程中的作用。

3.运用图像及示意图,了解三大类岩石的形成过程,并在此基础上说明岩石圈物质循环过程。

课标要求

学习目标

对庐山的险峻,毛泽东有诗赞道:“一山飞峙大江边,跃上葱茏四百旋”。庐山位于长江南岸、鄱阳湖之滨,山体拔地而起,四周陡立。在海拔1100米左右,却有一片较为平坦的开阔地,并建有一座城镇。

图2.1 庐山与鄱阳湖航拍图

思考:

1、是什么力量让庐山“飞峙”于这江环湖绕的平原上?

2、险峻的庐山上为什么会有一片较为平坦的开阔地?

情境导入

庐山拔地而起,四周陡立

地质作用

地球上由于自然界的原因,引起地表形态、组成物质和内部结构发生变化的作用。按能量来源,可分为内力作用和外力作用。

沧海桑田

水滴石穿

究竟是什么力量形成庐山如此险峻呢?

①

内力作用

目录

外力作用

②

岩石圈的物质循环

③

一.内力作用

基本概念

塑造地表形态的力量来自地球的内部,我们称之为“内力作用”。

1.能量来源:

来源于地球内部,主要是放射性元素衰变产生的热能。

形成地球时的原始热量

放射性热量

(铀-238、铀-235、钍-232和钾-40,)

2、表现形式:

岩浆活动

地壳运动

变质作用

在自然界中,有些内力作用进行得很快,如火山喷发和地震,可以瞬间改变地表形态。

有些内力作用进行得及其缓慢,不易被人们察觉,但是,经过漫长的地质年代,会使地表形态发生显著的变化

基本形式

水平运动

挤压

张裂

如:喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等

如:东非大裂谷、红海等

垂直运动

内力作用——地壳运动

地壳运动 岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动

岩层受到挤压

岩层被拉伸

东非大裂谷——维多利亚瀑布

巨大的褶皱山脉

绵长的裂谷或海洋

青藏高原

喜马拉雅山脉

基本形式

水平运动

垂直运动

抬升

沉降

高低起伏、海陆变迁

如:华山陡崖、庐山、泰山、台湾海峡、青藏高原、意大利那不勒斯湾海岸的变迁等

水平运动为主,垂直运动为辅,两者共同塑造地表形态

意大利那不勒斯湾海岸的变迁

陡峻的华山

台湾海峡

地壳运动 岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动

塞拉比斯神庙位于意大利的那不勒斯海滨,建于古罗马时代。

公元79年,神庙在灾难中被毁坏,只留下3根大理石柱;18 世纪,神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱3.6米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹

富士山的地貌特征与庐山相似吗?

形成庐山的力量与富士山相同吗?

原因:庐山的岩层由于受水平挤压,在局部抬升时,岩层发生断裂并错动,造就了“一山飞峙大江边”的景观。

探究庐山的形成原因

(二)地壳运动

地壳运动的表现

对地表形态影响

地壳运动是塑造地表形态的主要方式

(3)地震

(2)大陆漂移

(1)地面抬升或沉降

当岩石圈破裂时,深处岩浆沿破裂带上升,侵入岩石圈或喷出地表,这一过程称为岩浆活动。

岩浆活动

裂隙喷发:形成熔岩高原、台地(德干高原、内蒙古高原)

单一通道:火山喷发

岩浆只有喷出地表才能直接影响地表形态

1

概念

岩石受温度、压力等因素的影响,其成分、结构发生改变,这一过程称为变质作用。

石灰岩

岩浆

石灰岩

岩浆

大理岩

变质

(高温)

(变质带)

变质作用一般发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态。

2

对地表形态影响

变质作用

内力作用 能量来源 地球内部

表现形式 地壳运动、岩浆活动、变质作用

作用结果

地表变得高低不平

内力作用或和缓或剧烈,总会在地表或地下岩层中留下一定的痕迹。科学家通过这些痕迹,推测地表形态变化的过程。下面三段描述从不同的视难记录了这些痕迹。

a.我国宋代的学者朱熹在《朱子语类》中写道: “尝见高山有螺蚌壳,或生石中,此石乃旧日之土,螺蚌即水中之物,下者变而为高,柔者却变而为刚......。

b.塞拉比斯神庙位于意大利的那不勒斯海滨,建于古罗马时代。公元79年,神庙在一场突如其来的灾难中 被毁坏,只留下3根大理石柱。18世纪神庙遗址重见天日,人们发现大理石柱36米至6.3米高处有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹。

c.1943年2月20日,墨西哥一位农民正在田里耕作,忽然脚下的大地降隆作响,地面降起并迅速开裂,喷出蒸汽和火焰,浓重的硫黄味从地下升起。他跑到附近的镇子躲避。第二天一早,当他回来时,田地已经不存在,那里嘉立着9米高的锥体。该锥体到中午已经升至45米,一周后,长高到135米。

1.以上描述的现象分别是哪种内力作用造成的

2.推测a、b现象发生的过程。

3.比较这些现象形成的时间长短。由此谈谈你对地表形态变化“很快"和"极其缓慢"的认识。

识别塑造地表形态的内力作用

1. a.地壳运动 b.地壳作用 c岩浆活动

2. a过程:在地壳运动的作用下,地壳抬升,出露水

面,形成高山,螺蚌等水生动物以化石的形式保留在高山岩层之中。

b过程:火山喷发,石柱的下部被火山灰覆盖,地壳下降,海生贝壳动物蛀蚀,而后地壳上升。

3. a、b现象形成时间极其缓慢,c现象形成时间很快。

2. 据上图判断,古海蚀地貌在此出现,反映了几千年以来该地区( )

A. 陆地相对上升

B. 海水沉积作用加强

C. 海面相对上升

D. 海浪侵蚀作用加强

答案 :A

某校地理小组学生在滨海公路沿线的山坡上,看到了几千年前形成的海浪侵蚀地貌。结合图文材料,回答2题。

古海蚀地貌位置示意图

1、能量来源:来自地球外部,主要是太阳辐射能

外力作用

2、表现形式:

外力作用

外力通过风化、侵蚀作用不断地对地表进行破坏,并把风化、侵蚀的产物搬运并堆积起来。

风化 侵蚀 搬运 堆积作用

风、流水、冰川、生物

外力作用——风化作用

物理风化

化学风化

生物风化

在温度、水、大气、生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石发生破碎崩解(物理风化)、化学分解(化学风化)和生物分解(生物风化)等。

岩石由大变小、由整变碎的过程

1、物理风化

岩石是热的不良导体。

由于温度变化,岩石表层与内部受热不均,产生差异膨胀和收缩,容易崩解破碎。

1

温度风化

在高寒地区和温带严冬季节冰劈作用特别突出。白天水渗入填满岩石裂缝,夜晚再冻结。冰体的长期反复挤压将使裂缝扩展而导致岩石崩解、 垮落。

冰劈作用又称为冻融风化。

2

冰壁作用

2.化学风化

在大气、水和水溶液的作用下,岩石化学成分发生改变。

如水溶液可通过溶解、水化、水解、碳酸化等方式促使岩石化学风化。

石灰岩容易与水、酸发生溶解反应而形成裂缝

在高温湿润地区(易发生化学反应),化学风化较强

3.生物风化

根劈作用:植物根部在裂隙中生长引起岩石崩解。

生物分解:

地衣能在岩石表面生长,它分泌的地衣酸能加速岩石的风化。

2. 侵蚀作用

流水侵蚀

海浪侵蚀

风力侵蚀

冰川侵蚀

流水、冰川、风等对地表岩石及其风化产物进行破坏;常使被侵蚀的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

风蚀洼地

——雅丹地貌

风蚀地貌

风蚀城堡

风蚀柱

风蚀蘑菇

学习任务1:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

风力侵蚀,本质是风的吹蚀+携带沙石的磨蚀

分布在干旱半干旱地区

风蚀地貌——雅丹地貌

垄脊

沟槽

概念:

“雅丹”在维吾尔语中的意思是“具有陡壁的小山包”。指干燥地区河湖相土状沉积物所形成的地面,经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用,形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地(沟槽)

特征:

由不规则的沟槽和垄脊相间构成,垄脊高度和长度不一,沿一定方向排列

峡谷

黄土高原千沟万壑

瀑布

水蚀地貌

学习任务2:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

流水侵蚀(溶蚀),本质是流水的冲蚀,以及其携带的泥沙等物质对河床和地表的撞击和磨蚀

分布在降水丰沛或降水集中的地区(湿润半湿润地区)

厂AJ

河流

侵蚀

River erosion

下蚀

使河变深

侧蚀

使河变宽

溯源侵蚀

使河向源头方向变长

水蚀地貌——丹霞地貌

甘肃张掖丹霞地貌

广东仁化丹霞地貌

概念:远古的红色砂岩沉积随地壳上升后经流水侵蚀而成

特征:顶平、身陡、麓缓、明显的水平层理构造

张家界喀斯特峰林地貌

云南路南石林

水蚀地貌——喀斯特地貌

概念:地下水与地表水对可溶性岩石(石灰岩)溶蚀与沉淀,侵蚀与沉

积,以及重力崩塌、坍塌、堆积等作用形成的地貌,也叫岩溶地貌

特征:峰林、石林、溶洞、 石钟乳、石笋、地下河

海浪侵蚀地貌

海水侵蚀,分布在沿海地区

海蚀柱

海蚀崖

海蚀平台

学习任务3:识别下列地貌景观名称,形成的外力作用是什么 多分布在哪里

海蚀拱桥

海蚀洞

冰川作用与地表形态

Glaciation and surface morphology

在终年冰封的高山或两极地区,多年的积雪经重力或压力,沿斜坡向下滑形成冰川;冰川运动对地壳表面的改变作用,包括冰川的侵蚀、搬运和堆积

由冰川运动对地表土石体造成机械破坏作用的一系列现象称为冰川侵蚀。

冰川侵蚀作用分为拔蚀和磨蚀两种

拔蚀:指冰川下松动岩块的突出部分,可能与冰冻结在一起,

冰川移动时把岩块拔出带走

磨蚀:指冰川移动时,冻结在冰川底部的岩块与冰床之间发生的摩擦作用

外力作用之冰川

角峰是因冰斗后壁不断后退,使所围山峰成为高耸尖锐的山峰

刃脊是两条相邻冰川的冰斗不断扩大、后退使相邻山脊变成刀刃状,这样的山脊称刃脊

角峰

刃脊

冰斗

外力作用之冰川

◆案例分析 冰川作用---冰川侵蚀

巨大的冰流贯穿山麓,会塑造出开阔的冰川谷,因其横剖面呈U字形,又得名U形谷

其谷底宽缓、谷坡陡峻

U型谷

峡湾

冰川搬运地貌-U型谷Glacial t-landform - U-shaped Valley

冰川刨蚀作用形成洼地,积水而形成的湖泊,如北美五大湖、千湖之国芬兰

北美五大湖——冰蚀湖

冰蚀地貌——冰蚀湖

成因:峡湾是在冰期,海面低,冰川侵蚀形成U形河谷;后来气候变

暖,冰川消退;海面上升,海水回灌,海水不断侵蚀

特征:峡湾呈狭长状,海岸曲折陡峭,谷底宽,海水深度大,

两岸壁往往还会形成很多瀑布。

冰蚀地貌——欧洲峡湾地貌

角峰

刃脊

冰斗

U形冰蚀谷

冰舌

冰川侵蚀:冰川滑动时对所经过地表的物质摩擦侵蚀并搬走其松散物的过程。

分布:曾经或现在冰川广布的地区(高纬度或高海拔地区)

冰川侵蚀地貌:冰斗;角峰;U形谷;峡湾;冰蚀洼地(冰蚀湖)

与流水、风等形成的侵蚀地貌相比,山地冰川形成的侵蚀地貌具有陡峭、险峻的特点, 常形成刀刃状山脊、多面锥体山峰、U形谷等

2. 侵蚀作用

流水侵蚀

海浪侵蚀

风力侵蚀

冰川侵蚀

干旱、半干旱地区,形成风蚀地貌

如雅丹地貌、风蚀城堡、风蚀蘑菇、风蚀洼地

湿润、半湿润地区和石灰岩分布地区,形成水蚀地貌

如丹霞地貌、喀斯特地貌、V形河谷、黄土高原千沟万壑

冰川分布的高山和 高纬度地区,形成冰蚀地貌

如冰斗、角峰、

U形宽谷

滨海地带,形成海蚀地貌

如海蚀崖、海蚀柱、

海蚀拱桥、海蚀穴

海蚀平台

流水、冰川、风等对地表岩石及其风化产物进行破坏;常使被侵蚀的物质离开原地,并在原地形成侵蚀地貌。

流水搬运

外力作用——搬运作用

搬 运作 用 风化或侵蚀的产物,在流水、波浪、风、冰川等外力的作用下,被搬运离开原来的位置。搬运作用是一个过程,并不会产生地貌类型

风力搬运

冰川搬运

堆 积作 用 风化或侵蚀作用的产物,在流水、波浪、风、冰川等外力作用下,被搬运离开原来的位置。随着流速降低、风力减小或者冰川融化等,被搬运的物质逐渐沉积下来而形成的地貌

外力作用——堆积作用

海浪堆积

风力堆积

流水堆积

冰川堆积

高山和高纬地区,多冰碛地貌

出山口和河流中下游

冲积扇(出山口)、三角洲(河口)、冲积平原(中下游)、沙洲

滨海地带

沙滩等海岸地貌

干旱半干旱地区

沙丘、黄土高原

堆积作用发生的条件:

外作用—堆积作用

岩石

风化作用

侵蚀作用

产物

沉淀、沉积

搬运作用

搬运能力减弱

堆积地貌

堆积地貌的条件:

风速度减慢;

流水速度减慢;

海水速度减慢;

冰川消融等

1.物质来源

2.动力减弱

如何判断图中沙丘的迎风坡和背风坡?

堆积作用-风力堆积

迎风坡缓,背风坡陡。

沙丘链

很多个新月形沙丘连在一起形成沙丘链,沙丘链的延伸方向与盛行风向大致是垂直的。

冲积扇

河口三角洲

具有分选性

形成流水沉积地貌

如三角洲、冲积平原、沙洲、冲积扇

河流上游出山口——冲积扇

河流中游——冲积平原

流水堆积地貌

海水堆积地貌

沙滩

【探究】1.观察下图,概况沉积物的空间分布规律

流水堆积

风力堆积

①风力、流水堆积规律:一般粒径大的先堆积,粒径小的后堆积;一般搬运距离越长,分选性越明显;(流速快地区,沉积物的粒径大,流速小地区,沉积物粒径小)

河流堆积(沉积)地貌——冲(洪)积扇

冲(洪)积扇的实景图

粗

细

砾石

粉砂

黏土

沉积物颗粒由扇顶向扇缘变细,分选性好。

流水堆积

大小相对均匀,颗粒圆。

(磨圆性好)

冰川堆积

【探究】2.比较冰碛物与流水堆积物差异。

没有分选性,沉积物颗粒大小不分,磨圆度差,杂乱堆积。

原因:冰川是固态物质,大小石块一起搬运下来,一经融化,一起堆积下来

冰川

堆积

——冰碛地貌

沉积物颗粒大小不分,杂乱堆积。

【探究】

比较1,2,3冰碛堤形成时间的早晚顺序。

最外一条冰碛堤常是推挤冰碛堤,形成时间最早,其余多为冰退冰碛(越接近冰川形成时间越晚)图中冰碛堤形成时间从早到晚1---2--3

外力作用—堆积作用—冰川堆积

波状起伏的波德平原

日内瓦湖——冰碛湖

冰碛丘陵:冰川消融后,冰碛物受到冰川谷底地形的影响,堆积成坡状起伏的丘陵。

东欧平原上分布着许多第四纪冰川消退时形成的冰碛丘陵

冰川在末端消融后退时,挟带的砾石在地面堆积成四周高、中间低的洼地,或堵塞部分河床、积水形成的湖泊。多分布在大陆冰川作用地区,也出现在遭受冰川作用过的山地。如阿尔卑斯山下瑞士的日内瓦湖等。

海水堆积

沿岸沙堤

【归纳总结】外力堆积颗粒物的沉积特点

流水、风力、重力堆积时对颗粒物具有分选性(即颗粒物大小在堆积时有序沉积):

①风力、流水堆积规律:一般粒径大的先堆积,粒径小的后堆积;一般搬运距离越长,分选性越明显;(流速快地区,沉积物的粒径大,流速小地区,沉积物粒径小)

②重力堆积规律:一般粒径大的岩块堆积的远,粒径小的堆积的近;

冰川堆积没有分选性:沉积物颗粒大小不分,杂乱堆积且磨圆度差

沉积物的描述角度:

①粒径大小;②磨圆度;③分选性

知识小结

内力作用 外力作用

能量来源

表现形式

影响

二者关系 地球内部热能

太阳辐射能和重力能

地壳运动、岩浆活动、变质作用

风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩

使地表高低起伏

使地表趋于平缓

共同塑造地表形态

1.桂林山水

5.浙江象山

3.塔克拉玛干沙漠

4.西藏南迦巴瓦峰

2.长江三峡

景色之美令人惊叹,为什么各地景观千差万别?

各地塑造地表形态的

主要外力不同

东部季风区(湿润半湿润地区)

主要外力:

东南沿海地区

主要外力:

西北干旱半干旱区

主要外力:

青藏高寒区的高大山脉

主要外力:

流水

海浪

风力

冰川

探究一 外力作用的地域差异

喀斯特地貌是水对可溶性岩石(大多为石灰岩)进行化学溶蚀作用形成的地表和地下形态的总称。读“我国某地喀斯特地貌示意图”,完成1、2题。

1.喀斯特地貌的主要特点是 ( )

A.奇峰林立,地表崎岖 B.冰川广布,河流众多

C.千沟万壑,支离破碎 D.地势平坦,土壤肥沃

2.塑造喀斯特地貌的主要外力作用是 ( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.海浪侵蚀 D.流水侵蚀

蛇曲是像蛇一样蜿蜒的河流地貌。下图为山西永和黄河蛇曲景观图。读图回答8~9题。

8.永和黄河蛇曲地貌形成的主要作用力是( )

A.地壳运动 B.断裂下陷

C.流水作用 D.风力作用

9.甲、乙两处对应的作用力为( )

A.甲—侵蚀作用、乙—堆积作用 B.甲—侵蚀作用、乙—侵蚀作用

C.甲—堆积作用、乙—堆积作用 D.甲—堆积作用、乙—侵蚀作用

龙陵黄龙玉是由岩浆在地下几百米至地表的范围内形成的(如图),黄龙玉有“山料”和“籽料”之分。据此回答1~2题。

1.“山料”产于山上的岩体中。“山料”黄龙玉属于( )

A.沉积岩 B.变质岩

C.侵入岩 D.喷出岩

2.形成“黄龙玉”的岩石,其特征是( )

A.具有层理构造 B.具有气孔构造

C.具有片理构造 D.结晶颗粒较大

C

D

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪