2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 达标训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 达标训练(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 278.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-17 08:38:17 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 达标训练附答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

2、在汽车发动机里,在汽油(含C8H18等)燃烧前常将其喷成雾状,可以( )

A.减少O2消耗量 B.增大汽油与空气的接触面积

C.减少CO2生成量 D.使C8H18等分子变得更小

3、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气。

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧。

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

4、甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量如表。下列说法正确的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

反应前的质量/g 4 31 21 10

反应后的质量/g m 40 6 16

A.m=0

B.反应的表达式为:丙→乙+丁

C.反应前后丙物质中元素化合价一定发生改变

D.乙、丁在反应中的质量比为3:2

5、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

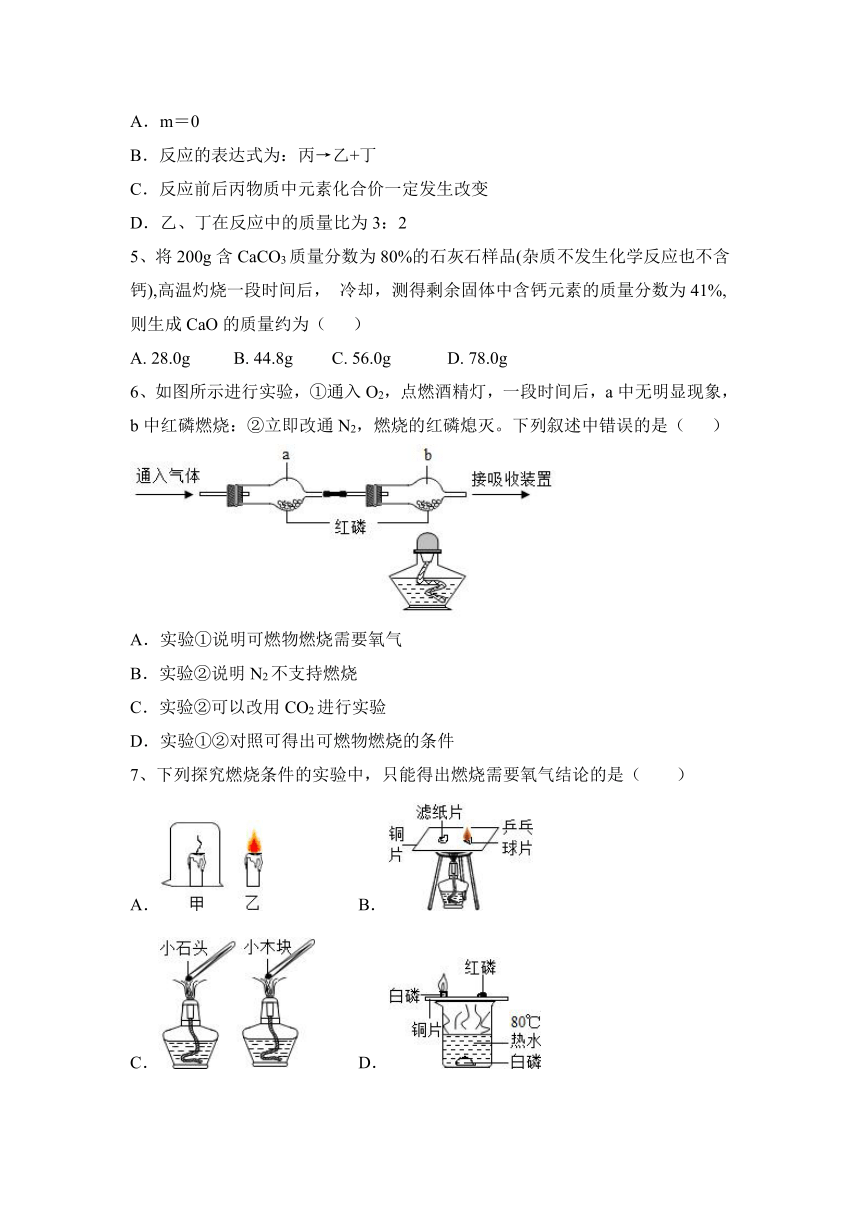

6、如图所示进行实验,①通入O2,点燃酒精灯,一段时间后,a中无明显现象,b中红磷燃烧:②立即改通N2,燃烧的红磷熄灭。下列叙述中错误的是( )

A.实验①说明可燃物燃烧需要氧气

B.实验②说明N2不支持燃烧

C.实验②可以改用CO2进行实验

D.实验①②对照可得出可燃物燃烧的条件

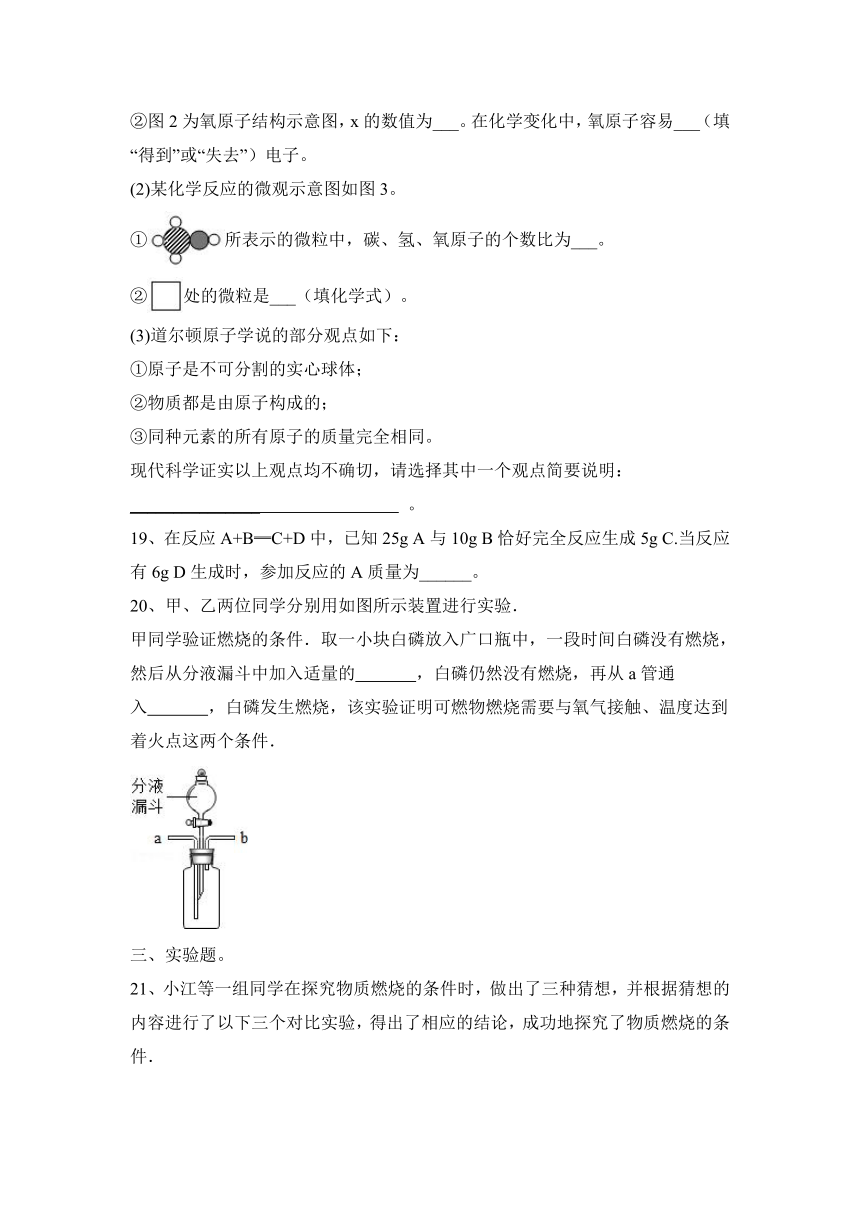

7、下列探究燃烧条件的实验中,只能得出燃烧需要氧气结论的是( )

A. B.

C. D.

8、原理是2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+X。则X的化学式是( )

A.CO B.H2O C.SO2 D.O2

9、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

10、人类的日常生活和工农业生产离不开水,下列说法正确的是( )

A.硬水中含有较多的钙镁离子,可用明矾降低水的硬度

B.用水浇灭着火的纸箱,其原理是降低了可燃物的着火点

C.H2O和H2SO4中数字2均表示每个分子中含有氢原子的个数

D.可通过蒸发的方法从海水中获得饮用水

11、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

12、二氧化氮是一种气体污染物,可以用氢氧化钠溶液吸收。上述反应不可能生成的是( )

A.NaNO3 B.H2O C.NaNO2 D.NaCl

13、在隔绝空气下,用木炭还原氧化铜.下列叙述正确的是( )

A.反应前后固体中氧原子的物质的量保持不变

B.反应前后固体减轻的质量等于氧化铜中氧元素的质量

C.反应中消耗的氧化铜与碳的物质的量一定相等

D.反应中铜元素在固体中的质量分数逐渐变大

14、通常状况下一些常见物质的着火点如表所示,下列说法正确的是( )

物质 白磷 红磷 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 320﹣370 700﹣750

A.不同物质着火点不同

B.如图先发生燃烧现象的是木炭

C.如图实验可以用来验证燃烧的条件

D.水可以降低物质的着火点

15、下列关于爆炸的说法正确的是( )

A.一定是物理变化 B.可能是物理变化,也可能是化学变化

C.一定是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

16、实验室用浓盐酸和二氧化锰来制取氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)X+Cl2↑+2H2O,则反应中X的化学式为( )

A.MnCl2 B.ClO2 C.MnCl4 D.HClO

二、填空题。

17、2021年3月30日,四川凉山森林火灾;2021年4月15日,法国巴黎圣母院烧毁。火灾的频繁发生,对社会造成了无法估量的损失。针对以下灭火方式,写出相应的灭火原理。

(1)将森林大火蔓延路线前的一片树木砍掉,其灭火原理是 ;

(2)油罐着火时用水喷淋灭火,其灭火原理是 ;

(3)野炊时用沙土将火堆掩埋,其灭火原理是 。

18、模型认知是建立宏观与微观联系的思维方法。

(1)①图1为硅在元素周期表中的部分信息,硅的相对原子质量为___。

②图2为氧原子结构示意图,x的数值为___。在化学变化中,氧原子容易___(填“得到”或“失去”)电子。

(2)某化学反应的微观示意图如图3。

①所表示的微粒中,碳、氢、氧原子的个数比为___。

②处的微粒是___(填化学式)。

(3)道尔顿原子学说的部分观点如下:

①原子是不可分割的实心球体;

②物质都是由原子构成的;

③同种元素的所有原子的质量完全相同。

现代科学证实以上观点均不确切,请选择其中一个观点简要说明:_______________ 。

19、在反应A+B═C+D中,已知25g A与10g B恰好完全反应生成5g C.当反应有6g D生成时,参加反应的A质量为______。

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

三、实验题。

21、小江等一组同学在探究物质燃烧的条件时,做出了三种猜想,并根据猜想的内容进行了以下三个对比实验,得出了相应的结论,成功地探究了物质燃烧的条件.

请你在下表空格中填写有关内容:

实验操作 提出猜想 实验现象 结论

实验1 燃烧与物质的性质有关 小木条燃烧,玻璃棒不燃烧 燃烧需要________

实验2 燃烧与________有关 ________ 燃烧需要氧气

实验3 燃烧与物质的________有关 小木条先被点燃,小煤块需加热较长时间才发红 温度要达到________

22、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

四、计算类题。

23、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 达标训练附答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

【答案】C

2、在汽车发动机里,在汽油(含C8H18等)燃烧前常将其喷成雾状,可以( )

A.减少O2消耗量 B.增大汽油与空气的接触面积

C.减少CO2生成量 D.使C8H18等分子变得更小

【答案】B

3、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气。

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧。

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

【答案】C

4、甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量如表。下列说法正确的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

反应前的质量/g 4 31 21 10

反应后的质量/g m 40 6 16

A.m=0

B.反应的表达式为:丙→乙+丁

C.反应前后丙物质中元素化合价一定发生改变

D.乙、丁在反应中的质量比为3:2

【答案】D

5、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

【答案】C

6、如图所示进行实验,①通入O2,点燃酒精灯,一段时间后,a中无明显现象,b中红磷燃烧:②立即改通N2,燃烧的红磷熄灭。下列叙述中错误的是( )

A.实验①说明可燃物燃烧需要氧气

B.实验②说明N2不支持燃烧

C.实验②可以改用CO2进行实验

D.实验①②对照可得出可燃物燃烧的条件

【答案】A

7、下列探究燃烧条件的实验中,只能得出燃烧需要氧气结论的是( )

A. B.

C. D.

【答案】A

8、原理是2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+X。则X的化学式是( )

A.CO B.H2O C.SO2 D.O2

【答案】D

9、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

【答案】C

10、人类的日常生活和工农业生产离不开水,下列说法正确的是( )

A.硬水中含有较多的钙镁离子,可用明矾降低水的硬度

B.用水浇灭着火的纸箱,其原理是降低了可燃物的着火点

C.H2O和H2SO4中数字2均表示每个分子中含有氢原子的个数

D.可通过蒸发的方法从海水中获得饮用水

【答案】C

11、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

【答案】B

12、二氧化氮是一种气体污染物,可以用氢氧化钠溶液吸收。上述反应不可能生成的是( )

A.NaNO3 B.H2O C.NaNO2 D.NaCl

【答案】D

13、在隔绝空气下,用木炭还原氧化铜.下列叙述正确的是( )

A.反应前后固体中氧原子的物质的量保持不变

B.反应前后固体减轻的质量等于氧化铜中氧元素的质量

C.反应中消耗的氧化铜与碳的物质的量一定相等

D.反应中铜元素在固体中的质量分数逐渐变大

【答案】D

14、通常状况下一些常见物质的着火点如表所示,下列说法正确的是( )

物质 白磷 红磷 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 320﹣370 700﹣750

A.不同物质着火点不同

B.如图先发生燃烧现象的是木炭

C.如图实验可以用来验证燃烧的条件

D.水可以降低物质的着火点

【答案】A

15、下列关于爆炸的说法正确的是( )

A.一定是物理变化 B.可能是物理变化,也可能是化学变化

C.一定是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

【答案】B

16、实验室用浓盐酸和二氧化锰来制取氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)X+Cl2↑+2H2O,则反应中X的化学式为( )

A.MnCl2 B.ClO2 C.MnCl4 D.HClO

【答案】A

二、填空题。

17、2021年3月30日,四川凉山森林火灾;2021年4月15日,法国巴黎圣母院烧毁。火灾的频繁发生,对社会造成了无法估量的损失。针对以下灭火方式,写出相应的灭火原理。

(1)将森林大火蔓延路线前的一片树木砍掉,其灭火原理是 ;

(2)油罐着火时用水喷淋灭火,其灭火原理是 ;

(3)野炊时用沙土将火堆掩埋,其灭火原理是 。

【答案】(1)清除可燃物; (2)降低温度至可燃物的着火点以下;

(3)隔绝氧气。

18、模型认知是建立宏观与微观联系的思维方法。

(1)①图1为硅在元素周期表中的部分信息,硅的相对原子质量为___。

②图2为氧原子结构示意图,x的数值为___。在化学变化中,氧原子容易___(填“得到”或“失去”)电子。

(2)某化学反应的微观示意图如图3。

①所表示的微粒中,碳、氢、氧原子的个数比为___。

②处的微粒是___(填化学式)。

(3)道尔顿原子学说的部分观点如下:

①原子是不可分割的实心球体;

②物质都是由原子构成的;

③同种元素的所有原子的质量完全相同。

现代科学证实以上观点均不确切,请选择其中一个观点简要说明:_______________ 。

【答案】(1) 28.09 8 得到

(2) 1:4:1 H2O

(3)原子是由原子核和核外电子构成

19、在反应A+B═C+D中,已知25g A与10g B恰好完全反应生成5g C.当反应有6g D生成时,参加反应的A质量为______。

【答案】5g

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

【答案】热水;氧气。

三、实验题。

21、小江等一组同学在探究物质燃烧的条件时,做出了三种猜想,并根据猜想的内容进行了以下三个对比实验,得出了相应的结论,成功地探究了物质燃烧的条件.

请你在下表空格中填写有关内容:

实验操作 提出猜想 实验现象 结论

实验1 燃烧与物质的性质有关 小木条燃烧,玻璃棒不燃烧 燃烧需要________

实验2 燃烧与________有关 ________ 燃烧需要氧气

实验3 燃烧与物质的________有关 小木条先被点燃,小煤块需加热较长时间才发红 温度要达到________

【答案】可燃物;氧气;罩烧杯的蜡烛一会儿后火焰熄灭,另一支燃烧如初;温度;着火点

22、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

【答案】(1)二; (2)一;1; (3)4;4; (4)没有。

四、计算类题。

23、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

【答案】(1)3 (2)14:3 (3)2A+B2D。

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

2、在汽车发动机里,在汽油(含C8H18等)燃烧前常将其喷成雾状,可以( )

A.减少O2消耗量 B.增大汽油与空气的接触面积

C.减少CO2生成量 D.使C8H18等分子变得更小

3、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气。

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧。

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

4、甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量如表。下列说法正确的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

反应前的质量/g 4 31 21 10

反应后的质量/g m 40 6 16

A.m=0

B.反应的表达式为:丙→乙+丁

C.反应前后丙物质中元素化合价一定发生改变

D.乙、丁在反应中的质量比为3:2

5、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

6、如图所示进行实验,①通入O2,点燃酒精灯,一段时间后,a中无明显现象,b中红磷燃烧:②立即改通N2,燃烧的红磷熄灭。下列叙述中错误的是( )

A.实验①说明可燃物燃烧需要氧气

B.实验②说明N2不支持燃烧

C.实验②可以改用CO2进行实验

D.实验①②对照可得出可燃物燃烧的条件

7、下列探究燃烧条件的实验中,只能得出燃烧需要氧气结论的是( )

A. B.

C. D.

8、原理是2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+X。则X的化学式是( )

A.CO B.H2O C.SO2 D.O2

9、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

10、人类的日常生活和工农业生产离不开水,下列说法正确的是( )

A.硬水中含有较多的钙镁离子,可用明矾降低水的硬度

B.用水浇灭着火的纸箱,其原理是降低了可燃物的着火点

C.H2O和H2SO4中数字2均表示每个分子中含有氢原子的个数

D.可通过蒸发的方法从海水中获得饮用水

11、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

12、二氧化氮是一种气体污染物,可以用氢氧化钠溶液吸收。上述反应不可能生成的是( )

A.NaNO3 B.H2O C.NaNO2 D.NaCl

13、在隔绝空气下,用木炭还原氧化铜.下列叙述正确的是( )

A.反应前后固体中氧原子的物质的量保持不变

B.反应前后固体减轻的质量等于氧化铜中氧元素的质量

C.反应中消耗的氧化铜与碳的物质的量一定相等

D.反应中铜元素在固体中的质量分数逐渐变大

14、通常状况下一些常见物质的着火点如表所示,下列说法正确的是( )

物质 白磷 红磷 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 320﹣370 700﹣750

A.不同物质着火点不同

B.如图先发生燃烧现象的是木炭

C.如图实验可以用来验证燃烧的条件

D.水可以降低物质的着火点

15、下列关于爆炸的说法正确的是( )

A.一定是物理变化 B.可能是物理变化,也可能是化学变化

C.一定是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

16、实验室用浓盐酸和二氧化锰来制取氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)X+Cl2↑+2H2O,则反应中X的化学式为( )

A.MnCl2 B.ClO2 C.MnCl4 D.HClO

二、填空题。

17、2021年3月30日,四川凉山森林火灾;2021年4月15日,法国巴黎圣母院烧毁。火灾的频繁发生,对社会造成了无法估量的损失。针对以下灭火方式,写出相应的灭火原理。

(1)将森林大火蔓延路线前的一片树木砍掉,其灭火原理是 ;

(2)油罐着火时用水喷淋灭火,其灭火原理是 ;

(3)野炊时用沙土将火堆掩埋,其灭火原理是 。

18、模型认知是建立宏观与微观联系的思维方法。

(1)①图1为硅在元素周期表中的部分信息,硅的相对原子质量为___。

②图2为氧原子结构示意图,x的数值为___。在化学变化中,氧原子容易___(填“得到”或“失去”)电子。

(2)某化学反应的微观示意图如图3。

①所表示的微粒中,碳、氢、氧原子的个数比为___。

②处的微粒是___(填化学式)。

(3)道尔顿原子学说的部分观点如下:

①原子是不可分割的实心球体;

②物质都是由原子构成的;

③同种元素的所有原子的质量完全相同。

现代科学证实以上观点均不确切,请选择其中一个观点简要说明:_______________ 。

19、在反应A+B═C+D中,已知25g A与10g B恰好完全反应生成5g C.当反应有6g D生成时,参加反应的A质量为______。

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

三、实验题。

21、小江等一组同学在探究物质燃烧的条件时,做出了三种猜想,并根据猜想的内容进行了以下三个对比实验,得出了相应的结论,成功地探究了物质燃烧的条件.

请你在下表空格中填写有关内容:

实验操作 提出猜想 实验现象 结论

实验1 燃烧与物质的性质有关 小木条燃烧,玻璃棒不燃烧 燃烧需要________

实验2 燃烧与________有关 ________ 燃烧需要氧气

实验3 燃烧与物质的________有关 小木条先被点燃,小煤块需加热较长时间才发红 温度要达到________

22、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

四、计算类题。

23、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

2023—2024学年沪教版(全国)化学九年级上册第4章 认识化学变化 达标训练附答案

沪教版(全国)第4章 认识化学变化

一、选择题。(16题)

1、据统计我国每年有上千家庭发生火灾,酿成悲剧,如果掌握一些灭火措施和安全知识,可以减少悲剧的发生。下列说法你认为正确的是( )

A.电视机等电器着火用水扑灭

B.夜晚打开厨房中的电灯检查液化气罐是否漏气

C.油锅着火可用锅盖盖灭

D.高层住宅发生火灾,可使用楼内电梯逃生

【答案】C

2、在汽车发动机里,在汽油(含C8H18等)燃烧前常将其喷成雾状,可以( )

A.减少O2消耗量 B.增大汽油与空气的接触面积

C.减少CO2生成量 D.使C8H18等分子变得更小

【答案】B

3、关于如图所示探究燃烧条件的实验中,说法不正确的是( )

A.气球的作用是收集磷燃烧产生的白烟,防止污染空气。

B.观察到的现象:试管和烧杯中的白磷能燃烧,红磷不能燃烧。

C.热水的作用是:升高温度,隔绝空气

D.由此实验得出燃烧的条件是:可燃物与氧气(或空气)接触,温度达到着火点

【答案】C

4、甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中充分反应,测得反应前后各物质的质量如表。下列说法正确的是( )

物质 甲 乙 丙 丁

反应前的质量/g 4 31 21 10

反应后的质量/g m 40 6 16

A.m=0

B.反应的表达式为:丙→乙+丁

C.反应前后丙物质中元素化合价一定发生改变

D.乙、丁在反应中的质量比为3:2

【答案】D

5、将200g含CaCO3质量分数为80%的石灰石样品(杂质不发生化学反应也不含钙),高温灼烧一段时间后, 冷却,测得剩余固体中含钙元素的质量分数为41%,则生成CaO的质量约为( )

A. 28.0g B. 44.8g C. 56.0g D. 78.0g

【答案】C

6、如图所示进行实验,①通入O2,点燃酒精灯,一段时间后,a中无明显现象,b中红磷燃烧:②立即改通N2,燃烧的红磷熄灭。下列叙述中错误的是( )

A.实验①说明可燃物燃烧需要氧气

B.实验②说明N2不支持燃烧

C.实验②可以改用CO2进行实验

D.实验①②对照可得出可燃物燃烧的条件

【答案】A

7、下列探究燃烧条件的实验中,只能得出燃烧需要氧气结论的是( )

A. B.

C. D.

【答案】A

8、原理是2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+X。则X的化学式是( )

A.CO B.H2O C.SO2 D.O2

【答案】D

9、一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )

A. 丁一定是该反应的催化剂

B. 该反应的基本类型是分解反应

C. 该反应中乙、丙的质量变化之比为3:17

D. 该反应中甲、丙的质量变化之比为7:17

【答案】C

10、人类的日常生活和工农业生产离不开水,下列说法正确的是( )

A.硬水中含有较多的钙镁离子,可用明矾降低水的硬度

B.用水浇灭着火的纸箱,其原理是降低了可燃物的着火点

C.H2O和H2SO4中数字2均表示每个分子中含有氢原子的个数

D.可通过蒸发的方法从海水中获得饮用水

【答案】C

11、下列气体混合物,遇明火可能会发生爆炸的是( )

A.H2、CO2 B.CO、O2 C.H2、CO D.CO、N2

【答案】B

12、二氧化氮是一种气体污染物,可以用氢氧化钠溶液吸收。上述反应不可能生成的是( )

A.NaNO3 B.H2O C.NaNO2 D.NaCl

【答案】D

13、在隔绝空气下,用木炭还原氧化铜.下列叙述正确的是( )

A.反应前后固体中氧原子的物质的量保持不变

B.反应前后固体减轻的质量等于氧化铜中氧元素的质量

C.反应中消耗的氧化铜与碳的物质的量一定相等

D.反应中铜元素在固体中的质量分数逐渐变大

【答案】D

14、通常状况下一些常见物质的着火点如表所示,下列说法正确的是( )

物质 白磷 红磷 木炭 无烟煤

着火点/℃ 40 240 320﹣370 700﹣750

A.不同物质着火点不同

B.如图先发生燃烧现象的是木炭

C.如图实验可以用来验证燃烧的条件

D.水可以降低物质的着火点

【答案】A

15、下列关于爆炸的说法正确的是( )

A.一定是物理变化 B.可能是物理变化,也可能是化学变化

C.一定是化学变化 D.既不是物理变化,也不是化学变化

【答案】B

16、实验室用浓盐酸和二氧化锰来制取氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)X+Cl2↑+2H2O,则反应中X的化学式为( )

A.MnCl2 B.ClO2 C.MnCl4 D.HClO

【答案】A

二、填空题。

17、2021年3月30日,四川凉山森林火灾;2021年4月15日,法国巴黎圣母院烧毁。火灾的频繁发生,对社会造成了无法估量的损失。针对以下灭火方式,写出相应的灭火原理。

(1)将森林大火蔓延路线前的一片树木砍掉,其灭火原理是 ;

(2)油罐着火时用水喷淋灭火,其灭火原理是 ;

(3)野炊时用沙土将火堆掩埋,其灭火原理是 。

【答案】(1)清除可燃物; (2)降低温度至可燃物的着火点以下;

(3)隔绝氧气。

18、模型认知是建立宏观与微观联系的思维方法。

(1)①图1为硅在元素周期表中的部分信息,硅的相对原子质量为___。

②图2为氧原子结构示意图,x的数值为___。在化学变化中,氧原子容易___(填“得到”或“失去”)电子。

(2)某化学反应的微观示意图如图3。

①所表示的微粒中,碳、氢、氧原子的个数比为___。

②处的微粒是___(填化学式)。

(3)道尔顿原子学说的部分观点如下:

①原子是不可分割的实心球体;

②物质都是由原子构成的;

③同种元素的所有原子的质量完全相同。

现代科学证实以上观点均不确切,请选择其中一个观点简要说明:_______________ 。

【答案】(1) 28.09 8 得到

(2) 1:4:1 H2O

(3)原子是由原子核和核外电子构成

19、在反应A+B═C+D中,已知25g A与10g B恰好完全反应生成5g C.当反应有6g D生成时,参加反应的A质量为______。

【答案】5g

20、甲、乙两位同学分别用如图所示装置进行实验.

甲同学验证燃烧的条件.取一小块白磷放入广口瓶中,一段时间白磷没有燃烧,然后从分液漏斗中加入适量的 ,白磷仍然没有燃烧,再从a管通入 ,白磷发生燃烧,该实验证明可燃物燃烧需要与氧气接触、温度达到着火点这两个条件.

【答案】热水;氧气。

三、实验题。

21、小江等一组同学在探究物质燃烧的条件时,做出了三种猜想,并根据猜想的内容进行了以下三个对比实验,得出了相应的结论,成功地探究了物质燃烧的条件.

请你在下表空格中填写有关内容:

实验操作 提出猜想 实验现象 结论

实验1 燃烧与物质的性质有关 小木条燃烧,玻璃棒不燃烧 燃烧需要________

实验2 燃烧与________有关 ________ 燃烧需要氧气

实验3 燃烧与物质的________有关 小木条先被点燃,小煤块需加热较长时间才发红 温度要达到________

【答案】可燃物;氧气;罩烧杯的蜡烛一会儿后火焰熄灭,另一支燃烧如初;温度;着火点

22、某同学把4g硫放在给定的氧气中充分燃烧,实验数据如下表所示。

第一次 第二次 第三次

O2的质量(g) 3 4 6

生成SO2 的质量(g) 6 8 8

回答下列问题:

(1)从以上数据说明,这三次实验中第 次恰好完全反应;

(2)第 次实验中硫有剩余,剩余 g;

(3)第三次实验中消耗掉硫和氧气的质量分别为 g、 g;

(4)这三次实验的化学反应过程中,是否有不符合质量守恒定律的?

。

【答案】(1)二; (2)一;1; (3)4;4; (4)没有。

四、计算类题。

23、四种物质在一定的条件下充分混合反应,测得反应前后各物质的质量如表所示,根据图表回答问题:

物质 A B C D

反应前的质量 51 9 3 17

反应后的质量 23 3 x 51

(1)x= 。

(2)参加反应的A和B的质量比是 。

(3)如A、B、D三种物质的相对分子质量分别为28、12、34,则该反应的化学方程式可表示为 (用A、B、D表示)。

【答案】(1)3 (2)14:3 (3)2A+B2D。

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质