第10课辽夏金元的统治--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课辽夏金元的统治--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

何以中国?

——辽夏金元的统治

单击此处添加标题

崖山之后无中国?

崖山海战是宋元之间的决战。战争的最后元军以少胜多,宋军全军覆灭。南宋灭国,陆秀夫背着少帝赵昺投海自尽,许多忠臣追随其后,十万军民跳海殉国。此次战役之后,南宋残余势力彻底灭亡。

本课学习任务:请从三个角度,用本节课学习的知识,找出有力的证据对“崖山之后有中国”进行证明。

崖山之后无中国 VS 崖山之后有中国

角度一:疆域变化

学习任务一 :

请从疆域变化的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

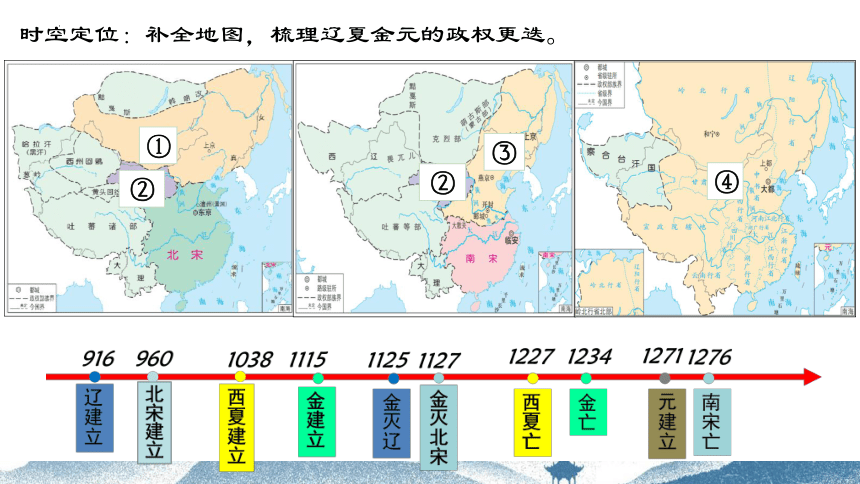

时空定位:补全地图,梳理辽夏金元的政权更迭。

①

②

②

③

④

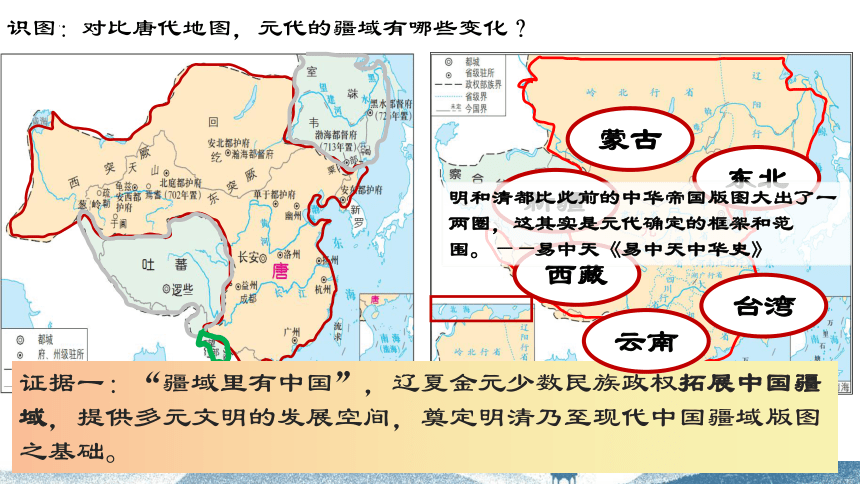

识图:对比唐代地图,元代的疆域有哪些变化?

证据一:“疆域里有中国”,辽夏金元少数民族政权拓展中国疆域,提供多元文明的发展空间,奠定明清乃至现代中国疆域版图之基础。

西藏

东北

蒙古

云南

新疆

台湾

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。——易中天《易中天中华史》

角度二:制度创新

学习任务二:

请从制度创新的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

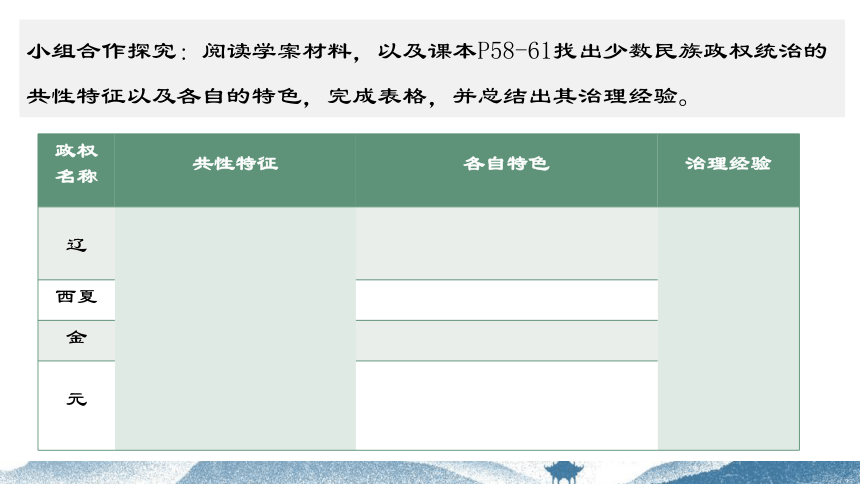

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元

材料二:这一时期的少数民族政权在维护与巩固自己的统治中都自觉地延续“汉法”,“女真建立的金,外表上是赵宋王朝的死仇,内心却深切地仰慕南(宋)朝”。

——张岂之:《中国历史十五讲》

材料三:大蒙古国的核心部分转变成为元王朝。转变的主要标志是“汉法”的推行,即有计划地吸收、采用前代中原王朝的一系列典章制度和统治经验。(包括)建立年号、国号(取《易经》“大哉乾元”之义,定国号为“大元”);建立汉式官僚机构;定都汉地。

——张帆:《中国古代简史》

材料一:宋神宗:盖北有狂虏(辽),西有黠(xia)羌(西夏)……二虏之势所以难制也,有城国(定居、农耕),有行国(迁徙、游牧)。古之夷狄,能行而已。今兼中国之所有矣,比之汉唐,最为强盛。

——《道山清话》

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元 ?

南北面官制

四时捺钵

猛安谋克

官制二称

行汉法——

基本沿袭中原王朝典章制度和统治经验

学习先进文明

观察地图,元完成统一后,面对于前所未有的疆域,在制度建设上有何创新?

1、边疆治理

西藏:宣政院

台湾:澎湖巡检司

西域:北庭都元帅府、宣慰司

2、交通建设:

驿道、贯通大运河、开辟海运

中书省

派官员驻地方

行中书省

(中央宰相机构)

地方最高行政机构

3、创设行省制

腹里(河北、山东、山西)

行省·10个

下设路、府、州、县

特点:

①双重性:既是中央派出机构又是地方最高行政机构;

②虽然军政大权集中,但受制于中央,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式。

边疆与内地管理呈现出一体化的趋势

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元

南北面官制

四时捺钵

猛安谋克

官制二称

行汉法——

基本沿袭中原王朝典章制度和统治经验

学习先进文明

发扬本民族特色

进行制度创新

交通建设,边疆治理、创设行省

因俗而治

材料四:古代中国的国家建构,有两种不同的国家治理模式:一种是秦汉中原王朝的郡县制,以往的中国历史,过于强调秦汉体制的正统性和重要性,但秦汉的郡县制,从来没有真正统一过中国,更无法解决农耕民族和游牧民族的对抗问题,倒是由少数民族统治者吸收历代中原王朝典章制度,形成了因俗而治的集权化统治模式能对发源于汉地社会边缘的农耕—游牧交界地带的不同民族进行有效治理,并提供多样性发展空间的政权。

——许纪霖:《家国天下———现代中国的个人、国家与世界认同》

证据二:“制度里有中国”,辽夏金元少数民族政权丰富中国古代国家治理模式,推动统一多民族封建国家持续发展。

角度三:民族交融

学习任务三 :

请从民族交融的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

女真

契丹

党项

党项

汉人

汉人

回回

随着元代疆域的扩大,民族交融达到了全新的高度。

1.民族交融

蒙古族和回族的形成

蒙古族:铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入,形成了蒙古民族。

回族:元朝时,来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 指蒙古以外的西北、西域各族人西夏、畏吾儿、回回人

第三等 汉人 指北方的汉族,

包括入居中原的契丹、女真

第四等 南人 原南宋统治区的居民

目的:

特点:

评价:

保障蒙古贵族的统治利益

①使民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往交融也得到进一步发展;(虽然存在民族矛盾,但民族交融仍是主流。)

②加速元朝的灭亡。

浓厚民族差别对待

民族压迫与民族交融并存

这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。如在法律上规定,蒙古、色目和汉人犯罪后,分属不同的机构审理,蒙古人殴打汉人,汉人不得还手,只可向司法部门申诉。蒙古人打死汉人,只需打五十七下,赔付烧埋钱。——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛:《中国古代史》下册

2、民族政策——四等人制

材料六:(辽、夏、金、元时代),不论是汉族史家、契丹族史家还是蒙古族史家,都具有各民族同源共祖的观念……这些史家“天下一家”的民族观和民族史观,改变了过去从大汉族主义的立场解释民族关系和民族历史的思维定式……共同冲决了狭隘的华夷之防观念,有力地增强了中国境内各民族相互团结的纽带,为统一多民族国家的发展和形成奠定了基础。

——罗炳良:《炎黄文化传统与辽夏金元历史认同观念》

同源共祖观念

构建血缘认同

阅读材料思考,在持续不断的民族交融中,少数民族政权还在哪些方面借鉴学习汉族?

材料七:耶律阿保机在918 年接受了皇太子耶律倍的建议,下诏在各地修建孔庙。在此之后,辽朝境内的“华夷”都共同尊孔子为“大圣人”。

为了方便西夏贵族学习儒家经典,李元昊还把《孝经》《尔雅》《四言杂字》翻译为西夏文。

金朝十分崇拜孔子,具体表现为不断地册封每一代孔子的子孙为衍圣公,确立孔子后代的政治地位,而且还让孔子的后代担任各种官员。

建立元朝后 ,忽必烈还推行了一系列发展农业生产、尊崇儒学的政策。

——张岂之:《中国历史十五讲》

尊孔崇儒

构建文化认同

同源共祖观念

构建血缘认同

尊孔崇儒

构建文化认同

证据三:“民族中有中国”,辽夏金元少数民族政权推动民族交融,持续强化中华民族共同体意识,推动中华民族多元一体格局的不断发展。

行汉制

构建制度认同

实现

民族认同

崖山之后无中国

证据一:“疆域里有中国”,辽夏金元少数民族政权拓展中国疆域,提供多元文明的发展空间,奠定明清乃至现代中国疆域版图之基础。

证据二:“制度里有中国”,辽夏金元少数民族政权丰富中国古代国家治理模式,推动统一多民族封建国家持续发展。

证据三:“民族中有中国”,辽夏金元少数民族政权推动民族交融,持续强化中华民族共同体意识,推动中华民族多元一体格局的不断发展。

“中国”从区分汉族与少数民族的民族标识变成了多民族共同体的政治符号,成为统一多民族国家代名词。

疆域:从局限于黄河长江流域扩展到囊括周边四夷之地的辽阔疆域

经济:从农耕经济区扩展到包含农耕、游牧两大经济区的经济共同体

制度:从中原王朝的郡县制拓展到边疆帝国创造的多元治理体制

文化:从儒家礼乐文明扩展到包含少数民族文化的多元文化体系

民族:从单一汉族共同体扩展到包含少数民族的多民族共同体

观念:从华夷之辩到民族认同不断增强

崖山之后无中国 → 多元一体大中国

何以中国?

——辽夏金元的统治

单击此处添加标题

崖山之后无中国?

崖山海战是宋元之间的决战。战争的最后元军以少胜多,宋军全军覆灭。南宋灭国,陆秀夫背着少帝赵昺投海自尽,许多忠臣追随其后,十万军民跳海殉国。此次战役之后,南宋残余势力彻底灭亡。

本课学习任务:请从三个角度,用本节课学习的知识,找出有力的证据对“崖山之后有中国”进行证明。

崖山之后无中国 VS 崖山之后有中国

角度一:疆域变化

学习任务一 :

请从疆域变化的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

时空定位:补全地图,梳理辽夏金元的政权更迭。

①

②

②

③

④

识图:对比唐代地图,元代的疆域有哪些变化?

证据一:“疆域里有中国”,辽夏金元少数民族政权拓展中国疆域,提供多元文明的发展空间,奠定明清乃至现代中国疆域版图之基础。

西藏

东北

蒙古

云南

新疆

台湾

明和清都比此前的中华帝国版图大出了一两圈,这其实是元代确定的框架和范围。——易中天《易中天中华史》

角度二:制度创新

学习任务二:

请从制度创新的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元

材料二:这一时期的少数民族政权在维护与巩固自己的统治中都自觉地延续“汉法”,“女真建立的金,外表上是赵宋王朝的死仇,内心却深切地仰慕南(宋)朝”。

——张岂之:《中国历史十五讲》

材料三:大蒙古国的核心部分转变成为元王朝。转变的主要标志是“汉法”的推行,即有计划地吸收、采用前代中原王朝的一系列典章制度和统治经验。(包括)建立年号、国号(取《易经》“大哉乾元”之义,定国号为“大元”);建立汉式官僚机构;定都汉地。

——张帆:《中国古代简史》

材料一:宋神宗:盖北有狂虏(辽),西有黠(xia)羌(西夏)……二虏之势所以难制也,有城国(定居、农耕),有行国(迁徙、游牧)。古之夷狄,能行而已。今兼中国之所有矣,比之汉唐,最为强盛。

——《道山清话》

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元 ?

南北面官制

四时捺钵

猛安谋克

官制二称

行汉法——

基本沿袭中原王朝典章制度和统治经验

学习先进文明

观察地图,元完成统一后,面对于前所未有的疆域,在制度建设上有何创新?

1、边疆治理

西藏:宣政院

台湾:澎湖巡检司

西域:北庭都元帅府、宣慰司

2、交通建设:

驿道、贯通大运河、开辟海运

中书省

派官员驻地方

行中书省

(中央宰相机构)

地方最高行政机构

3、创设行省制

腹里(河北、山东、山西)

行省·10个

下设路、府、州、县

特点:

①双重性:既是中央派出机构又是地方最高行政机构;

②虽然军政大权集中,但受制于中央,权力大而不专,中央集权与地方分权相结合;

③打破“山川形便”,采取 “犬牙交错”政区划分方式。

边疆与内地管理呈现出一体化的趋势

小组合作探究:阅读学案材料,以及课本P58-61找出少数民族政权统治的共性特征以及各自的特色,完成表格,并总结出其治理经验。

政权名称 共性特征 各自特色 治理经验

辽

西夏

金

元

南北面官制

四时捺钵

猛安谋克

官制二称

行汉法——

基本沿袭中原王朝典章制度和统治经验

学习先进文明

发扬本民族特色

进行制度创新

交通建设,边疆治理、创设行省

因俗而治

材料四:古代中国的国家建构,有两种不同的国家治理模式:一种是秦汉中原王朝的郡县制,以往的中国历史,过于强调秦汉体制的正统性和重要性,但秦汉的郡县制,从来没有真正统一过中国,更无法解决农耕民族和游牧民族的对抗问题,倒是由少数民族统治者吸收历代中原王朝典章制度,形成了因俗而治的集权化统治模式能对发源于汉地社会边缘的农耕—游牧交界地带的不同民族进行有效治理,并提供多样性发展空间的政权。

——许纪霖:《家国天下———现代中国的个人、国家与世界认同》

证据二:“制度里有中国”,辽夏金元少数民族政权丰富中国古代国家治理模式,推动统一多民族封建国家持续发展。

角度三:民族交融

学习任务三 :

请从民族交融的角度,用本节课学习的知识,找出“崖山之后有中国”的证据。

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

女真

契丹

党项

党项

汉人

汉人

回回

随着元代疆域的扩大,民族交融达到了全新的高度。

1.民族交融

蒙古族和回族的形成

蒙古族:铁木真统一草原后逐渐将其他部落融入,形成了蒙古民族。

回族:元朝时,来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 指蒙古以外的西北、西域各族人西夏、畏吾儿、回回人

第三等 汉人 指北方的汉族,

包括入居中原的契丹、女真

第四等 南人 原南宋统治区的居民

目的:

特点:

评价:

保障蒙古贵族的统治利益

①使民族矛盾更加尖锐,但民族间的交往交融也得到进一步发展;(虽然存在民族矛盾,但民族交融仍是主流。)

②加速元朝的灭亡。

浓厚民族差别对待

民族压迫与民族交融并存

这四等人在政治待遇、法律地位、经济负担以及其他权利义务上都有种种不平等的规定。如在法律上规定,蒙古、色目和汉人犯罪后,分属不同的机构审理,蒙古人殴打汉人,汉人不得还手,只可向司法部门申诉。蒙古人打死汉人,只需打五十七下,赔付烧埋钱。——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛:《中国古代史》下册

2、民族政策——四等人制

材料六:(辽、夏、金、元时代),不论是汉族史家、契丹族史家还是蒙古族史家,都具有各民族同源共祖的观念……这些史家“天下一家”的民族观和民族史观,改变了过去从大汉族主义的立场解释民族关系和民族历史的思维定式……共同冲决了狭隘的华夷之防观念,有力地增强了中国境内各民族相互团结的纽带,为统一多民族国家的发展和形成奠定了基础。

——罗炳良:《炎黄文化传统与辽夏金元历史认同观念》

同源共祖观念

构建血缘认同

阅读材料思考,在持续不断的民族交融中,少数民族政权还在哪些方面借鉴学习汉族?

材料七:耶律阿保机在918 年接受了皇太子耶律倍的建议,下诏在各地修建孔庙。在此之后,辽朝境内的“华夷”都共同尊孔子为“大圣人”。

为了方便西夏贵族学习儒家经典,李元昊还把《孝经》《尔雅》《四言杂字》翻译为西夏文。

金朝十分崇拜孔子,具体表现为不断地册封每一代孔子的子孙为衍圣公,确立孔子后代的政治地位,而且还让孔子的后代担任各种官员。

建立元朝后 ,忽必烈还推行了一系列发展农业生产、尊崇儒学的政策。

——张岂之:《中国历史十五讲》

尊孔崇儒

构建文化认同

同源共祖观念

构建血缘认同

尊孔崇儒

构建文化认同

证据三:“民族中有中国”,辽夏金元少数民族政权推动民族交融,持续强化中华民族共同体意识,推动中华民族多元一体格局的不断发展。

行汉制

构建制度认同

实现

民族认同

崖山之后无中国

证据一:“疆域里有中国”,辽夏金元少数民族政权拓展中国疆域,提供多元文明的发展空间,奠定明清乃至现代中国疆域版图之基础。

证据二:“制度里有中国”,辽夏金元少数民族政权丰富中国古代国家治理模式,推动统一多民族封建国家持续发展。

证据三:“民族中有中国”,辽夏金元少数民族政权推动民族交融,持续强化中华民族共同体意识,推动中华民族多元一体格局的不断发展。

“中国”从区分汉族与少数民族的民族标识变成了多民族共同体的政治符号,成为统一多民族国家代名词。

疆域:从局限于黄河长江流域扩展到囊括周边四夷之地的辽阔疆域

经济:从农耕经济区扩展到包含农耕、游牧两大经济区的经济共同体

制度:从中原王朝的郡县制拓展到边疆帝国创造的多元治理体制

文化:从儒家礼乐文明扩展到包含少数民族文化的多元文化体系

民族:从单一汉族共同体扩展到包含少数民族的多民族共同体

观念:从华夷之辩到民族认同不断增强

崖山之后无中国 → 多元一体大中国

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进