历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治 课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第10课 辽夏金元的统治 课件(共34张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

——从小中国到大中国:草原帝国的荣耀与辉煌

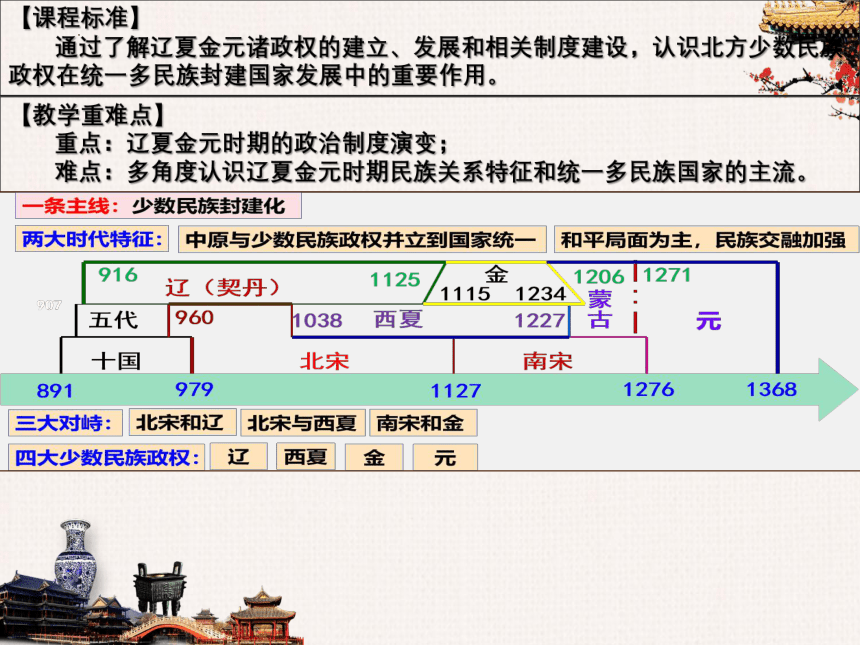

【课程标准】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【教学重难点】

重点:辽夏金元时期的政治制度演变;

难点:多角度认识辽夏金元时期民族关系特征和统一多民族国家的主流。

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝的统一

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

1.辽朝(916—1125年)

(1)政权建立:契丹是鲜卑族的一支,唐末五代割据时期,契丹就发展起来;916年,耶律阿保机自立为帝,国号大契丹,后改称辽。

公元1111年,辽朝的国土面积达到489万平方公里,疆域东北到达今库页岛,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河。俄语中的“中国”(Kitay)一词,实际上就是“契丹”的谐音。

(2)制度建设:

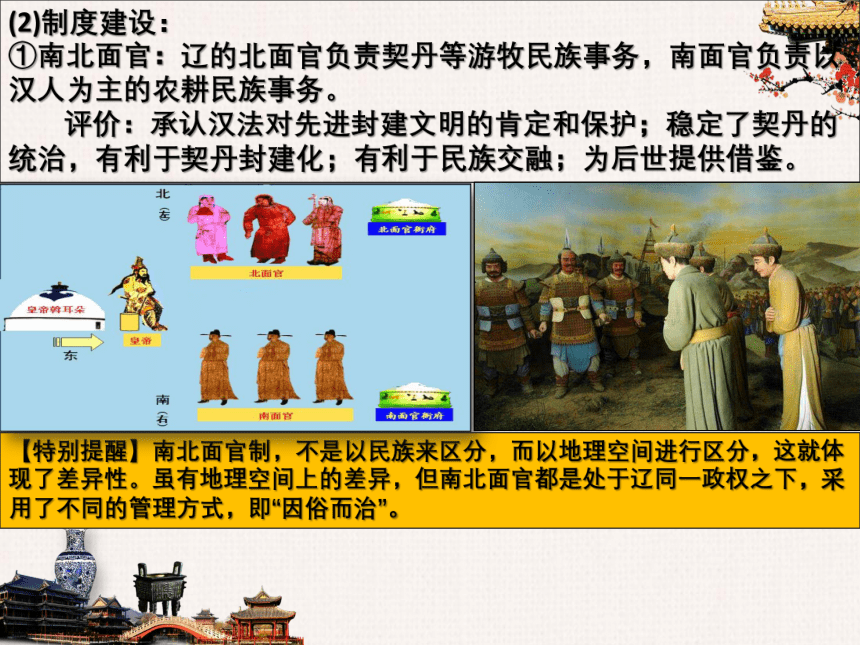

①南北面官:辽的北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

评价:承认汉法对先进封建文明的肯定和保护;稳定了契丹的统治,有利于契丹封建化;有利于民族交融;为后世提供借鉴。

【特别提醒】南北面官制,不是以民族来区分,而以地理空间进行区分,这就体现了差异性。虽有地理空间上的差异,但南北面官都是处于辽同一政权之下,采用了不同的管理方式,即“因俗而治”。

【学思之窗】

答案提示:第一段材料反映的辽朝职官设置特点是因俗而治;第二段材料表明北面官负责游牧民族事务,南面官负责农耕民族事务,所以能够体现了因俗而治的特点。

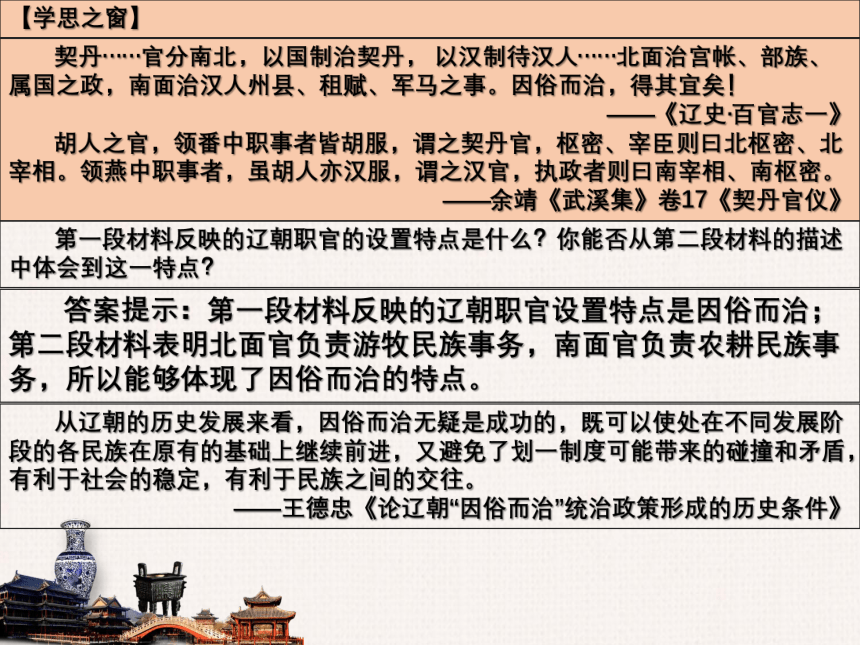

契丹……官分南北,以国制治契丹, 以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

第一段材料反映的辽朝职官的设置特点是什么?你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

从辽朝的历史发展来看,因俗而治无疑是成功的,既可以使处在不同发展阶段的各民族在原有的基础上继续前进,又避免了划一制度可能带来的碰撞和矛盾,有利于社会的稳定,有利于民族之间的交往。

——王德忠《论辽朝“因俗而治”统治政策形成的历史条件》

(2)制度建设:

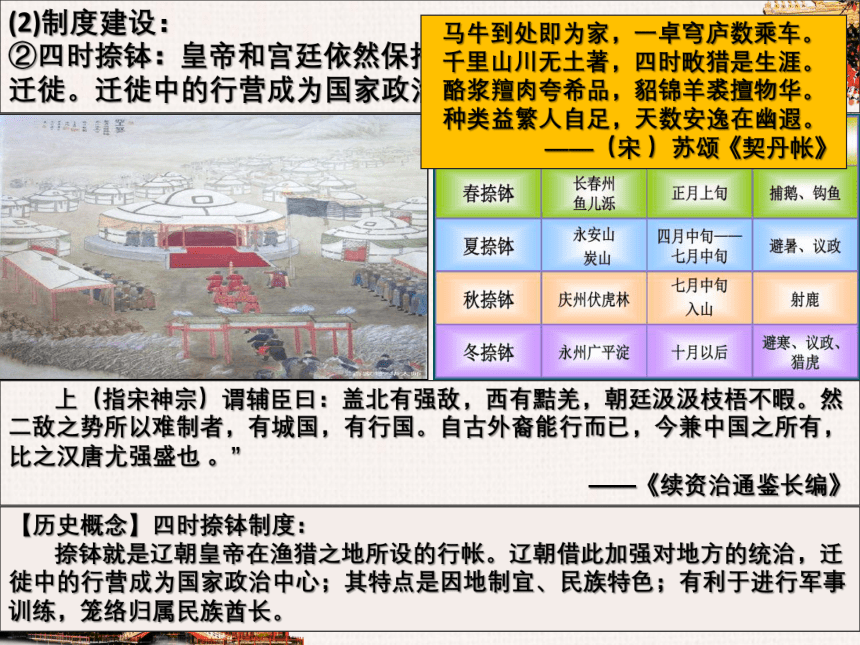

②四时捺钵:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

上(指宋神宗)谓辅臣曰:盖北有强敌,西有黠羌,朝廷汲汲枝梧不暇。然二敌之势所以难制者,有城国,有行国。自古外裔能行而已,今兼中国之所有,比之汉唐尤强盛也 。”

——《续资治通鉴长编》

【历史概念】四时捺钵制度:

捺钵就是辽朝皇帝在渔猎之地所设的行帐。辽朝借此加强对地方的统治,迁徙中的行营成为国家政治中心;其特点是因地制宜、民族特色;有利于进行军事训练,笼络归属民族酋长。

马牛到处即为家,一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,四时畋猎是生涯。

酪浆羶肉夸希品,貂锦羊裘擅物华。

种类益繁人自足,天数安逸在幽遐。

——(宋 )苏颂《契丹帐》

问题探究1:契丹辽政权的特点与成因分别是怎样的?

①民族成分复杂:取得幽云十六州和渤海郡后推行的蕃制遭到当地早先已经成熟的汉制的强烈抵制;

②经济形态多样:辽的疆域辽阔,涉及的经济形态既有畜牧经济、也有农耕经济,强行推行游牧经济不利于经济的发展;

③历史基础深厚:辽的统治区域历史上既有北魏的汉化,也有唐朝的统一,各民族之间已经形成共生的基础。

辽一百多年中,北部没有发生太大的民族纠纷。在南部以汉族为主的农业地区,大量吸收汉族地主阶级知识分子参政,并仍然按照原有的封建生产方式进行生产,使广大汉族农民过着农耕生活,社会生产力继续发展,因而缓和了阶级矛盾和民族矛盾,稳定了契丹的统治。

——摘编自冉守祖《略论辽朝“因俗而治”的民族政策》

2.西夏(1038—1227年)

(1)政权概况:

①部落:党项出自古羌人,原居于四川西北、青海东部、部落甚众。唐时因吐蕃逼迫内迁,拓跋氏居于陕北,力量渐强。

②藩镇:唐时助平黄巢有功,授夏州节度使,赐姓李,成为藩镇。

③国家:1038年,元昊称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏。

党项是羌族一支,居住在黄河河曲一带。8、9世纪之间,党项受吐蕃威逼,逐步迁移。首领李继迁势力壮大后,向辽圣宗称臣请婚,辽圣宗册封他为夏国王。从此夏与辽结成犄角之势,困扰宋朝。1038年,李元昊称帝,国号大夏。疆域,东临黄河,西至玉门关,南至殽关,北至大漠,与宋朝的西北边境接壤。

——摘编自樊树志:《国史十六讲》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

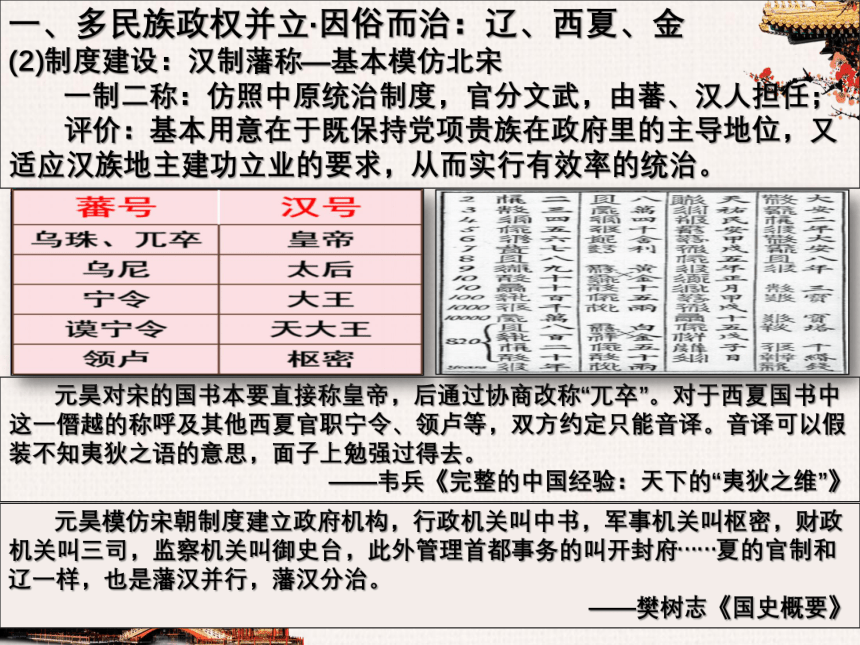

(2)制度建设:汉制藩称—基本模仿北宋

一制二称:仿照中原统治制度,官分文武,由蕃、汉人担任;

评价:基本用意在于既保持党项贵族在政府里的主导地位,又适应汉族地主建功立业的要求,从而实行有效率的统治。

元昊对宋的国书本要直接称皇帝,后通过协商改称“兀卒”。对于西夏国书中这一僭越的称呼及其他西夏官职宁令、领卢等,双方约定只能音译。音译可以假装不知夷狄之语的意思,面子上勉强过得去。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

元昊模仿宋朝制度建立政府机构,行政机关叫中书,军事机关叫枢密,财政机关叫三司,监察机关叫御史台,此外管理首都事务的叫开封府……夏的官制和辽一样,也是藩汉并行,藩汉分治。

——樊树志《国史概要》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

3.金朝(1115—1234年)

(1)概况:活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为主。

(2)建立:1114年,女真族首领完颜阿骨打举兵反辽,1115年,称皇帝,定都会宁府(今黑龙江阿城),也称上京。

女真族,今称满族。史学家多数认为女真源自3000多年前的肃慎。汉至晋时期称挹娄,南北朝时期称勿吉,隋至唐时期称黑水靺鞨,辽朝时期称“女真”、“女直”(避辽兴宗耶律宗真讳)。

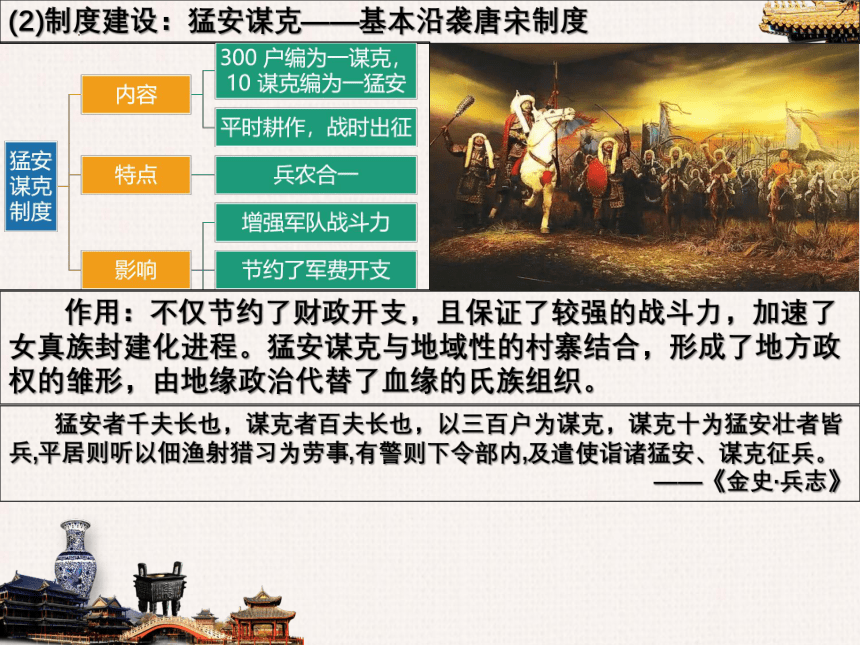

(2)制度建设:猛安谋克——基本沿袭唐宋制度

作用:不仅节约了财政开支,且保证了较强的战斗力,加速了女真族封建化进程。猛安谋克与地域性的村寨结合,形成了地方政权的雏形,由地缘政治代替了血缘的氏族组织。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

(3)金朝盛衰:

①鼎盛:大定之治——12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

【特别提醒】尧舜是华夏民族明主的代表,把其比作尧舜说明百姓尤其是中原的百姓把他当做是中国的皇帝,而不是异族的统治者;作为少数民族,治理中原取得这样的成就,是值得注意的。

②衰落:金世宗死后,北方游牧民族的袭扰,猛安谋克腐化,金朝统治逐渐衰落。

【课堂探究】金朝统治者(海陵王完颜亮)为什么迁都中都?

①统治者具有远大抱负,意图统一华夏;

②崇尚中原文化,力主汉化改革;

③金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治;

④上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

北连朔漠

南控中原

燕都地处雄要,北倚山险,南压区夏,若坐堂隍,俯视庭宇……亡辽虽小,止以得燕,故能控制南北,坐致宋币。……京都之选首也。

——《金史·梁襄传》

【问题探究】分析辽夏金政权分布有何特点?(地理空间坐标)

特点:横跨农耕区和游牧区;少数民族政权逐步深入汉族居住区,长期与两宋对峙;从分裂走向统一,和平局面为主导。

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制不同于纯中原式的国家建构模式。不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持平衡,而且提供比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而更能持久一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

【合作探究】联系辽夏金的制度建设,如何认识其管理制度?

这些北方民族的政权某种程度上是仿照汉族王朝模式建立的,同时又都带有他们自身的王朝政治统治特色,比如“二元政治”。他们统治的范围也不再限于本民族原来活动的地带,而是越来越深地拓展进入到汉族地区。“二元政治”也正是在这样一个大背景之下形成的。

——邓小南《忧患与繁荣:北族政权的兴衰》

①特点:因俗而治,学习汉族政治制度同时保留本民族特色;

②原因:社会发展水平不同(根本);民族习俗,社会生活差异;

③认识:实际上是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;有利于民族交融。

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝的统一

1.崛起与建国:

(1)汗国建立: 1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国;

(2)版图扩大:此后半个世纪,蒙古先后灭掉西辽,西夏和金朝,收服吐蕃诸部兼并云南大理政权,还远征到中、西亚、东欧地区;

此阶段:蒙古完成从部落到汗国再到统一帝国的蜕变。

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。

——殷继红《元上都文化》

1.崛起与建国:

(1)汗国建立: 1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国;

(2)版图扩大:此后半个世纪,蒙古先后灭掉西辽,西夏和金朝,收服吐蕃诸部兼并云南大理政权,还远征到中、西亚、东欧地区;

此阶段:蒙古完成从部落到汗国再到统一帝国的蜕变。

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。

——殷继红《元上都文化》

2.巩固统一的措施:

(1)中央官制:一省两院—中书省、枢密院、宣政院

一省指的是中书省,其长官享宰相职权;二院指枢密院和宣政院,枢密院为军事机构,宣政院管辖吐蕃地区。

由于元朝君臣关系中长期保持着来自草原游牧社会的私人隶属色彩和身分差异,大臣不过是君主的家臣或奴婢,其权力在大多数时候部被看作皇权的外化和延伸,不被视为威胁。皇帝委任责成,大胆放权,大臣勇于任事不加避忌。

——张帆《论蒙元王朝的“家天下”政治特征》

元朝:相权反弹

(2)交通:驿站制度

驿道:修筑了四通八达的驿道;

驿站:为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;

急递铺:官方邮递系统,负责传递文书;保障物资运输和政令传达。

元制站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号令,古人所谓置邮而传命,未有重于此者焉。凡站,陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟。……于是四方往来之使,止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食,而梯航毕达,海宇会同。

——《元史·卷一〇一·兵志四》

◎元代急递铺令牌

(3)地方行政制度:行省制

①含义:当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

②性质:既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

③特点:辖区广阔,军政大权集中;行省受制于中央,权力大而不专;中央集权与地方分权相结合;行省之间犬牙交错,可以有效地防止地方割据。

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

山川形便:根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。能够使行政区划 分与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

犬牙交错:是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入 划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。有利于加强中央集权,但区域内经济文化交流有限。

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

秦汉时四川有割据的地理优势,元朝时秦岭以南的汉中地区被划归陕西行省使四川盆地的北向门户洞开,无险可守。

元代行省只服从中央集权统治这个唯一的目的,这就必然要伴生许多弊端,一则地方无险可守,于长治久安颇为有碍;二是将不同气候土壤的地理区域合而为一,对农业经济发展带来不利;三则行省地域过大,于和平时期的行政管理很不方便,省与路之间不得不再设道一级监察区域,增加了管理层次。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

2.巩固统一的措施:

(4)边疆管理

①吐蕃:由中央政府的宣政院进行管理;

②西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务;

③台湾:设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

雍正帝说:“中国之一统始于秦;塞外之一统始于元,而极盛于本朝。”元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆治理也呈现出与内地一体化的趋向。

由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁到高原森林,统统列入中国的版图。

——许纪霖:《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

【能力提升】关于边疆治理的历史认识:

边疆与中央关系发生巨变:以前是政权并立与相互承认,现在直接隶属关系;

因地制宜,分区施策,管理更有针对性、更富有效性。

【历史纵横】元朝对边疆的成功统治

元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。《元史·地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”汉唐王朝的辽阔疆域,维持时间都不是很长,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制,很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

雍正帝说:“中国之一统始于秦;塞外之一统始于元,而极盛于本朝。”元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆治理也呈现出与内地一体化的趋向。

(5)民族政策:四等人制

①目的:保障蒙古贵族的统治利益;

②特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存;

③评价:民族矛盾更加尖锐,但民族交融也得到进一步发展。

元朝政府的歧视和分化政策主要针对各民族下层民众,对于各民族的上层,仍然采取笼络政策。四等人依据归附时间、功劳大小、地域经济差异划分。

“四等人制”是以往中学历史教科书都会讲到的内容,本课吸取学术界新的研究成果,在表述上有两点不同于以往:

第一,定性为“差别对待措施”而不是“等级制度”;

第二,强调“四等人制”这个词出自后人概括。

南人

蒙古人

色目人

汉人

元朝中期吏部统计,朝官共有2089员,其中蒙古、色目有938员,汉人南人有1151员。汉人、南人占59.6%; 外任官共有19895员,其中蒙古、色目有5689员,汉人、南人14236员,汉人、南人占71.5%。

——朱绍侯、张海鹏等

四等人制:汉文化接受程度越高的民族,地位越低。

忽必烈时代蒙古人主要还是以畜牧经济为主,文献记载:“鞑国地丰水草, 宜羊马 。” 江南“地窄人稠,多为山水所占,大与中原不同。”色目人多从事商业活动,少数从事于畜牧和农耕。正是元代各族群在地域、经济上呈现出的多元差别,才客观上造成了四等人的划分 。

——李 翀《多角度解读元代四等人制形成的原因》

3.元朝的灭亡

①原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

②结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

本课小结:

但是纵观这400多年的历史,经过了辽夏金元的统治,中国不仅疆域变得空前辽阔,而且制度呈现多元发展,民族呈现交融与融合,这些共同奠定了大中国的疆域框架、制度框架和民族框架。在这过程中,变的是中国的广度和深度,但不变的是多元一体的中国。

而透过这一时期少数民族政权统治过程中的成就与失误,我们也不难总结出为什么广土众民的中国能够延绵不断,很重要的一个原因就是兼备夷夏如阴阳共存、互依互动的二元视角,这就是“完整的中国”经验。

“中国”的疆域:突破九州而演变为十一行省;

“中国”的人民:突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族;

“中国”的文化:突破农耕文化演变为农耕文化和草原文化兼有;

“中国”主权的行使者:可以汉族政权,也可以是少数民族政权。

——何志虎:《“中国观”在元代的转换》

【问题探究】

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金历年最多,其它不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。国家仍处远漠,无事论此,必如今日形势,非用汉法不宜也。陆行资车,水行资舟,反之则必不能行;幽燕以北,服食宜凉,蜀汉以南,服食宜热,反之则必有变异。以是论之,国家当行汉法无疑也。然万世国俗,累朝勋贵,一旦驱之下从臣仆之谋,改就亡国之俗,其势有甚难者。苟非聪悟特达,晓知中原实历代帝王为治之地,则必咨嗟怨愤,喧哗其不可也。窃尝思之,寒之与暑固为不同,然寒之变暑也,始于微温,温而热,热而暑,积百有八十二日而寒气始尽。暑之变寒,其势亦然。山木之根,力可破石,是亦积之之验也。苟能渐之摩之,待以岁月,心坚而确,事易而常,未有不可变者……在陛下笃信而坚守之,不杂小人,不营小利,不恤浮言,则天下之心庶几可得,而致治之功庶几可成也!

——许衡《时务五事·立国规模》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的认识。

【答案提示】这段材料选自1266年汉族大臣许衡给元世祖的上疏。其中提出了“北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”的论断,鼓励元世祖坚定不移地推行汉法,也就是中原传统典章制度和统治理念。许衡还分析了元朝进一步推行汉法可能遇到的困难,认为应当循序渐进,不能急于求成

【学习拓展】

元朝时意大利旅行家马可·波罗来华,是中外关系史上的著名事件。

查找资料,了解有关马可·波罗来华的记载,以及当时除马可·波罗来华以外的中欧交往史实。

【答案提示】 马可·波罗来华一事出自《马可·波罗行纪》一书记载,但缺乏其他材料特别是中文史料的直接印证。《马可·波罗行纪》的内容,又颇多夸张、遗漏、疏误之处。因此关于马可·波罗来华是否属实,在国际学术界存在一定争议,但大多数学者相信此事的真实性。

从时代背景来说,元朝与欧洲直接人员往来例证甚多,马可·波罗来华并非孤立事件。具体可以关注:

①蒙古汗国统治时期教皇和法国国王先后遣使出使蒙古;

②忽必烈在位时大都畏兀儿人列班·扫马访问欧洲;

③元朝中期,罗马教廷派遣大主教到元朝传教;

④元朝后期,意大利旅行家鄂多立克来华;

⑤元朝后期派遣使团访问罗马教廷,教皇向元顺帝馈赠礼物。

第10课 辽夏金元的统治

——从小中国到大中国:草原帝国的荣耀与辉煌

【课程标准】

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【教学重难点】

重点:辽夏金元时期的政治制度演变;

难点:多角度认识辽夏金元时期民族关系特征和统一多民族国家的主流。

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝的统一

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

1.辽朝(916—1125年)

(1)政权建立:契丹是鲜卑族的一支,唐末五代割据时期,契丹就发展起来;916年,耶律阿保机自立为帝,国号大契丹,后改称辽。

公元1111年,辽朝的国土面积达到489万平方公里,疆域东北到达今库页岛,西至阿尔泰山,北到额尔古纳河、外兴安岭一带,南到河北中部的白沟河。俄语中的“中国”(Kitay)一词,实际上就是“契丹”的谐音。

(2)制度建设:

①南北面官:辽的北面官负责契丹等游牧民族事务,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

评价:承认汉法对先进封建文明的肯定和保护;稳定了契丹的统治,有利于契丹封建化;有利于民族交融;为后世提供借鉴。

【特别提醒】南北面官制,不是以民族来区分,而以地理空间进行区分,这就体现了差异性。虽有地理空间上的差异,但南北面官都是处于辽同一政权之下,采用了不同的管理方式,即“因俗而治”。

【学思之窗】

答案提示:第一段材料反映的辽朝职官设置特点是因俗而治;第二段材料表明北面官负责游牧民族事务,南面官负责农耕民族事务,所以能够体现了因俗而治的特点。

契丹……官分南北,以国制治契丹, 以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

第一段材料反映的辽朝职官的设置特点是什么?你能否从第二段材料的描述中体会到这一特点?

从辽朝的历史发展来看,因俗而治无疑是成功的,既可以使处在不同发展阶段的各民族在原有的基础上继续前进,又避免了划一制度可能带来的碰撞和矛盾,有利于社会的稳定,有利于民族之间的交往。

——王德忠《论辽朝“因俗而治”统治政策形成的历史条件》

(2)制度建设:

②四时捺钵:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

上(指宋神宗)谓辅臣曰:盖北有强敌,西有黠羌,朝廷汲汲枝梧不暇。然二敌之势所以难制者,有城国,有行国。自古外裔能行而已,今兼中国之所有,比之汉唐尤强盛也 。”

——《续资治通鉴长编》

【历史概念】四时捺钵制度:

捺钵就是辽朝皇帝在渔猎之地所设的行帐。辽朝借此加强对地方的统治,迁徙中的行营成为国家政治中心;其特点是因地制宜、民族特色;有利于进行军事训练,笼络归属民族酋长。

马牛到处即为家,一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,四时畋猎是生涯。

酪浆羶肉夸希品,貂锦羊裘擅物华。

种类益繁人自足,天数安逸在幽遐。

——(宋 )苏颂《契丹帐》

问题探究1:契丹辽政权的特点与成因分别是怎样的?

①民族成分复杂:取得幽云十六州和渤海郡后推行的蕃制遭到当地早先已经成熟的汉制的强烈抵制;

②经济形态多样:辽的疆域辽阔,涉及的经济形态既有畜牧经济、也有农耕经济,强行推行游牧经济不利于经济的发展;

③历史基础深厚:辽的统治区域历史上既有北魏的汉化,也有唐朝的统一,各民族之间已经形成共生的基础。

辽一百多年中,北部没有发生太大的民族纠纷。在南部以汉族为主的农业地区,大量吸收汉族地主阶级知识分子参政,并仍然按照原有的封建生产方式进行生产,使广大汉族农民过着农耕生活,社会生产力继续发展,因而缓和了阶级矛盾和民族矛盾,稳定了契丹的统治。

——摘编自冉守祖《略论辽朝“因俗而治”的民族政策》

2.西夏(1038—1227年)

(1)政权概况:

①部落:党项出自古羌人,原居于四川西北、青海东部、部落甚众。唐时因吐蕃逼迫内迁,拓跋氏居于陕北,力量渐强。

②藩镇:唐时助平黄巢有功,授夏州节度使,赐姓李,成为藩镇。

③国家:1038年,元昊称帝,定都兴庆府,国号大夏,史称西夏。

党项是羌族一支,居住在黄河河曲一带。8、9世纪之间,党项受吐蕃威逼,逐步迁移。首领李继迁势力壮大后,向辽圣宗称臣请婚,辽圣宗册封他为夏国王。从此夏与辽结成犄角之势,困扰宋朝。1038年,李元昊称帝,国号大夏。疆域,东临黄河,西至玉门关,南至殽关,北至大漠,与宋朝的西北边境接壤。

——摘编自樊树志:《国史十六讲》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

(2)制度建设:汉制藩称—基本模仿北宋

一制二称:仿照中原统治制度,官分文武,由蕃、汉人担任;

评价:基本用意在于既保持党项贵族在政府里的主导地位,又适应汉族地主建功立业的要求,从而实行有效率的统治。

元昊对宋的国书本要直接称皇帝,后通过协商改称“兀卒”。对于西夏国书中这一僭越的称呼及其他西夏官职宁令、领卢等,双方约定只能音译。音译可以假装不知夷狄之语的意思,面子上勉强过得去。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

元昊模仿宋朝制度建立政府机构,行政机关叫中书,军事机关叫枢密,财政机关叫三司,监察机关叫御史台,此外管理首都事务的叫开封府……夏的官制和辽一样,也是藩汉并行,藩汉分治。

——樊树志《国史概要》

一、多民族政权并立·因俗而治:辽、西夏、金

3.金朝(1115—1234年)

(1)概况:活动于黑龙江、松花江流域,以农业、狩猎、畜牧为主。

(2)建立:1114年,女真族首领完颜阿骨打举兵反辽,1115年,称皇帝,定都会宁府(今黑龙江阿城),也称上京。

女真族,今称满族。史学家多数认为女真源自3000多年前的肃慎。汉至晋时期称挹娄,南北朝时期称勿吉,隋至唐时期称黑水靺鞨,辽朝时期称“女真”、“女直”(避辽兴宗耶律宗真讳)。

(2)制度建设:猛安谋克——基本沿袭唐宋制度

作用:不仅节约了财政开支,且保证了较强的战斗力,加速了女真族封建化进程。猛安谋克与地域性的村寨结合,形成了地方政权的雏形,由地缘政治代替了血缘的氏族组织。

猛安者千夫长也,谋克者百夫长也,以三百户为谋克,谋克十为猛安壮者皆兵,平居则听以佃渔射猎习为劳事,有警则下令部内,及遣使诣诸猛安、谋克征兵。

——《金史·兵志》

(3)金朝盛衰:

①鼎盛:大定之治——12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,世宗被百姓誉为“小尧舜”。

【特别提醒】尧舜是华夏民族明主的代表,把其比作尧舜说明百姓尤其是中原的百姓把他当做是中国的皇帝,而不是异族的统治者;作为少数民族,治理中原取得这样的成就,是值得注意的。

②衰落:金世宗死后,北方游牧民族的袭扰,猛安谋克腐化,金朝统治逐渐衰落。

【课堂探究】金朝统治者(海陵王完颜亮)为什么迁都中都?

①统治者具有远大抱负,意图统一华夏;

②崇尚中原文化,力主汉化改革;

③金朝当时统治范围扩大,上京居东北,不便于统治;

④上京地区相较于中都自然环境更恶劣。

北连朔漠

南控中原

燕都地处雄要,北倚山险,南压区夏,若坐堂隍,俯视庭宇……亡辽虽小,止以得燕,故能控制南北,坐致宋币。……京都之选首也。

——《金史·梁襄传》

【问题探究】分析辽夏金政权分布有何特点?(地理空间坐标)

特点:横跨农耕区和游牧区;少数民族政权逐步深入汉族居住区,长期与两宋对峙;从分裂走向统一,和平局面为主导。

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制不同于纯中原式的国家建构模式。不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持平衡,而且提供比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而更能持久一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

【合作探究】联系辽夏金的制度建设,如何认识其管理制度?

这些北方民族的政权某种程度上是仿照汉族王朝模式建立的,同时又都带有他们自身的王朝政治统治特色,比如“二元政治”。他们统治的范围也不再限于本民族原来活动的地带,而是越来越深地拓展进入到汉族地区。“二元政治”也正是在这样一个大背景之下形成的。

——邓小南《忧患与繁荣:北族政权的兴衰》

①特点:因俗而治,学习汉族政治制度同时保留本民族特色;

②原因:社会发展水平不同(根本);民族习俗,社会生活差异;

③认识:实际上是对先进封建文明的肯定;促进少数民族的封建化;有利于民族交融。

二、元朝大一统重建·因地制宜:元朝的统一

1.崛起与建国:

(1)汗国建立: 1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国;

(2)版图扩大:此后半个世纪,蒙古先后灭掉西辽,西夏和金朝,收服吐蕃诸部兼并云南大理政权,还远征到中、西亚、东欧地区;

此阶段:蒙古完成从部落到汗国再到统一帝国的蜕变。

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。

——殷继红《元上都文化》

1.崛起与建国:

(1)汗国建立: 1206年,铁木真统一草原各部落,建立蒙古汗国;

(2)版图扩大:此后半个世纪,蒙古先后灭掉西辽,西夏和金朝,收服吐蕃诸部兼并云南大理政权,还远征到中、西亚、东欧地区;

此阶段:蒙古完成从部落到汗国再到统一帝国的蜕变。

作为成吉思汗黄金家族的一员,忽必烈有着宽广的情怀和世界的视野。金国的强盛与衰落,金世宗号称小尧舜的业绩,宋朝的经济繁荣与发达,都令他熟捻于胸,志向满满。必须学习中原的管理经验才能治理好国家,才能使自己在政治上高人一筹。“祖述变通”和“以汉法治汉地”成为施政的纲领。

——殷继红《元上都文化》

2.巩固统一的措施:

(1)中央官制:一省两院—中书省、枢密院、宣政院

一省指的是中书省,其长官享宰相职权;二院指枢密院和宣政院,枢密院为军事机构,宣政院管辖吐蕃地区。

由于元朝君臣关系中长期保持着来自草原游牧社会的私人隶属色彩和身分差异,大臣不过是君主的家臣或奴婢,其权力在大多数时候部被看作皇权的外化和延伸,不被视为威胁。皇帝委任责成,大胆放权,大臣勇于任事不加避忌。

——张帆《论蒙元王朝的“家天下”政治特征》

元朝:相权反弹

(2)交通:驿站制度

驿道:修筑了四通八达的驿道;

驿站:为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;

急递铺:官方邮递系统,负责传递文书;保障物资运输和政令传达。

元制站赤者,驿传之译名也。盖以通达边情,布宣号令,古人所谓置邮而传命,未有重于此者焉。凡站,陆则以马以牛,或以驴,或以车,而水则以舟。……于是四方往来之使,止则有馆舍,顿则有供帐,饥渴则有饮食,而梯航毕达,海宇会同。

——《元史·卷一〇一·兵志四》

◎元代急递铺令牌

(3)地方行政制度:行省制

①含义:当时中央的宰相机构是中书省,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。

②性质:既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

③特点:辖区广阔,军政大权集中;行省受制于中央,权力大而不专;中央集权与地方分权相结合;行省之间犬牙交错,可以有效地防止地方割据。

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

山川形便:根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。能够使行政区划 分与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

犬牙交错:是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入 划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。有利于加强中央集权,但区域内经济文化交流有限。

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

秦汉时四川有割据的地理优势,元朝时秦岭以南的汉中地区被划归陕西行省使四川盆地的北向门户洞开,无险可守。

元代行省只服从中央集权统治这个唯一的目的,这就必然要伴生许多弊端,一则地方无险可守,于长治久安颇为有碍;二是将不同气候土壤的地理区域合而为一,对农业经济发展带来不利;三则行省地域过大,于和平时期的行政管理很不方便,省与路之间不得不再设道一级监察区域,增加了管理层次。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

古代地方行政区划原则:山川形便VS犬牙交错

2.巩固统一的措施:

(4)边疆管理

①吐蕃:由中央政府的宣政院进行管理;

②西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务;

③台湾:设澎湖巡检司,履行行政管理职能。

雍正帝说:“中国之一统始于秦;塞外之一统始于元,而极盛于本朝。”元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆治理也呈现出与内地一体化的趋向。

由边疆民族创造的、到清代成熟的多元宗教和双重治理体制,有效地解决了农耕民族和游牧民族的并存共生问题,并最终将农耕民族视野之外的广袤边疆,从草原、戈壁到高原森林,统统列入中国的版图。

——许纪霖:《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

【能力提升】关于边疆治理的历史认识:

边疆与中央关系发生巨变:以前是政权并立与相互承认,现在直接隶属关系;

因地制宜,分区施策,管理更有针对性、更富有效性。

【历史纵横】元朝对边疆的成功统治

元朝不仅版图辽阔,而且对边疆地区实施了长时间和比较稳定的统治,这是前代大一统王朝没有做到的。《元史·地理志》总结道:“盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。”汉唐王朝的辽阔疆域,维持时间都不是很长,对内陆边疆地区往往是通过册封和朝贡实施控制,很不稳定。元朝的辽阔疆域则与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

雍正帝说:“中国之一统始于秦;塞外之一统始于元,而极盛于本朝。”元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆治理也呈现出与内地一体化的趋向。

(5)民族政策:四等人制

①目的:保障蒙古贵族的统治利益;

②特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存;

③评价:民族矛盾更加尖锐,但民族交融也得到进一步发展。

元朝政府的歧视和分化政策主要针对各民族下层民众,对于各民族的上层,仍然采取笼络政策。四等人依据归附时间、功劳大小、地域经济差异划分。

“四等人制”是以往中学历史教科书都会讲到的内容,本课吸取学术界新的研究成果,在表述上有两点不同于以往:

第一,定性为“差别对待措施”而不是“等级制度”;

第二,强调“四等人制”这个词出自后人概括。

南人

蒙古人

色目人

汉人

元朝中期吏部统计,朝官共有2089员,其中蒙古、色目有938员,汉人南人有1151员。汉人、南人占59.6%; 外任官共有19895员,其中蒙古、色目有5689员,汉人、南人14236员,汉人、南人占71.5%。

——朱绍侯、张海鹏等

四等人制:汉文化接受程度越高的民族,地位越低。

忽必烈时代蒙古人主要还是以畜牧经济为主,文献记载:“鞑国地丰水草, 宜羊马 。” 江南“地窄人稠,多为山水所占,大与中原不同。”色目人多从事商业活动,少数从事于畜牧和农耕。正是元代各族群在地域、经济上呈现出的多元差别,才客观上造成了四等人的划分 。

——李 翀《多角度解读元代四等人制形成的原因》

3.元朝的灭亡

①原因:社会贫富差距带来的阶级矛盾日益严重。14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡。

②结果:以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人,以及回回以外的色目人,逐渐与汉族相融合。

本课小结:

但是纵观这400多年的历史,经过了辽夏金元的统治,中国不仅疆域变得空前辽阔,而且制度呈现多元发展,民族呈现交融与融合,这些共同奠定了大中国的疆域框架、制度框架和民族框架。在这过程中,变的是中国的广度和深度,但不变的是多元一体的中国。

而透过这一时期少数民族政权统治过程中的成就与失误,我们也不难总结出为什么广土众民的中国能够延绵不断,很重要的一个原因就是兼备夷夏如阴阳共存、互依互动的二元视角,这就是“完整的中国”经验。

“中国”的疆域:突破九州而演变为十一行省;

“中国”的人民:突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族;

“中国”的文化:突破农耕文化演变为农耕文化和草原文化兼有;

“中国”主权的行使者:可以汉族政权,也可以是少数民族政权。

——何志虎:《“中国观”在元代的转换》

【问题探究】

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。故后魏、辽、金历年最多,其它不能实用汉法,皆乱亡相继。史册具载,昭昭可见也。国家仍处远漠,无事论此,必如今日形势,非用汉法不宜也。陆行资车,水行资舟,反之则必不能行;幽燕以北,服食宜凉,蜀汉以南,服食宜热,反之则必有变异。以是论之,国家当行汉法无疑也。然万世国俗,累朝勋贵,一旦驱之下从臣仆之谋,改就亡国之俗,其势有甚难者。苟非聪悟特达,晓知中原实历代帝王为治之地,则必咨嗟怨愤,喧哗其不可也。窃尝思之,寒之与暑固为不同,然寒之变暑也,始于微温,温而热,热而暑,积百有八十二日而寒气始尽。暑之变寒,其势亦然。山木之根,力可破石,是亦积之之验也。苟能渐之摩之,待以岁月,心坚而确,事易而常,未有不可变者……在陛下笃信而坚守之,不杂小人,不营小利,不恤浮言,则天下之心庶几可得,而致治之功庶几可成也!

——许衡《时务五事·立国规模》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对中国古代少数民族王朝统治者学习、接受中原传统典章制度和统治理念的认识。

【答案提示】这段材料选自1266年汉族大臣许衡给元世祖的上疏。其中提出了“北方奄有中夏,必行汉法,可以长久”的论断,鼓励元世祖坚定不移地推行汉法,也就是中原传统典章制度和统治理念。许衡还分析了元朝进一步推行汉法可能遇到的困难,认为应当循序渐进,不能急于求成

【学习拓展】

元朝时意大利旅行家马可·波罗来华,是中外关系史上的著名事件。

查找资料,了解有关马可·波罗来华的记载,以及当时除马可·波罗来华以外的中欧交往史实。

【答案提示】 马可·波罗来华一事出自《马可·波罗行纪》一书记载,但缺乏其他材料特别是中文史料的直接印证。《马可·波罗行纪》的内容,又颇多夸张、遗漏、疏误之处。因此关于马可·波罗来华是否属实,在国际学术界存在一定争议,但大多数学者相信此事的真实性。

从时代背景来说,元朝与欧洲直接人员往来例证甚多,马可·波罗来华并非孤立事件。具体可以关注:

①蒙古汗国统治时期教皇和法国国王先后遣使出使蒙古;

②忽必烈在位时大都畏兀儿人列班·扫马访问欧洲;

③元朝中期,罗马教廷派遣大主教到元朝传教;

④元朝后期,意大利旅行家鄂多立克来华;

⑤元朝后期派遣使团访问罗马教廷,教皇向元顺帝馈赠礼物。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进