黑龙江省肇东市第四高级中学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省肇东市第四高级中学校2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 217.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 11:04:14 | ||

图片预览

文档简介

肇东四中2023--2024年度高二历史第一次月考试卷

第I卷(选择题)

一、单选题

1.黄帝以后“帝王”世系表(部分),据表可知( )

“帝王” 少昊 颛顼 帝喾 帝挚 尧 虐舜 姒禹 姒启

世系 黄帝长子 少吴侄儿 颛顼堂侄 帝喾长子 帝挚弟 颛项六世孙 颛顼六世孙 姒禹子

A.世袭制优于禅让制 B.“帝王”世系杂乱无章

C.宗法观念源远流长心 D.早期部落民主不断完善

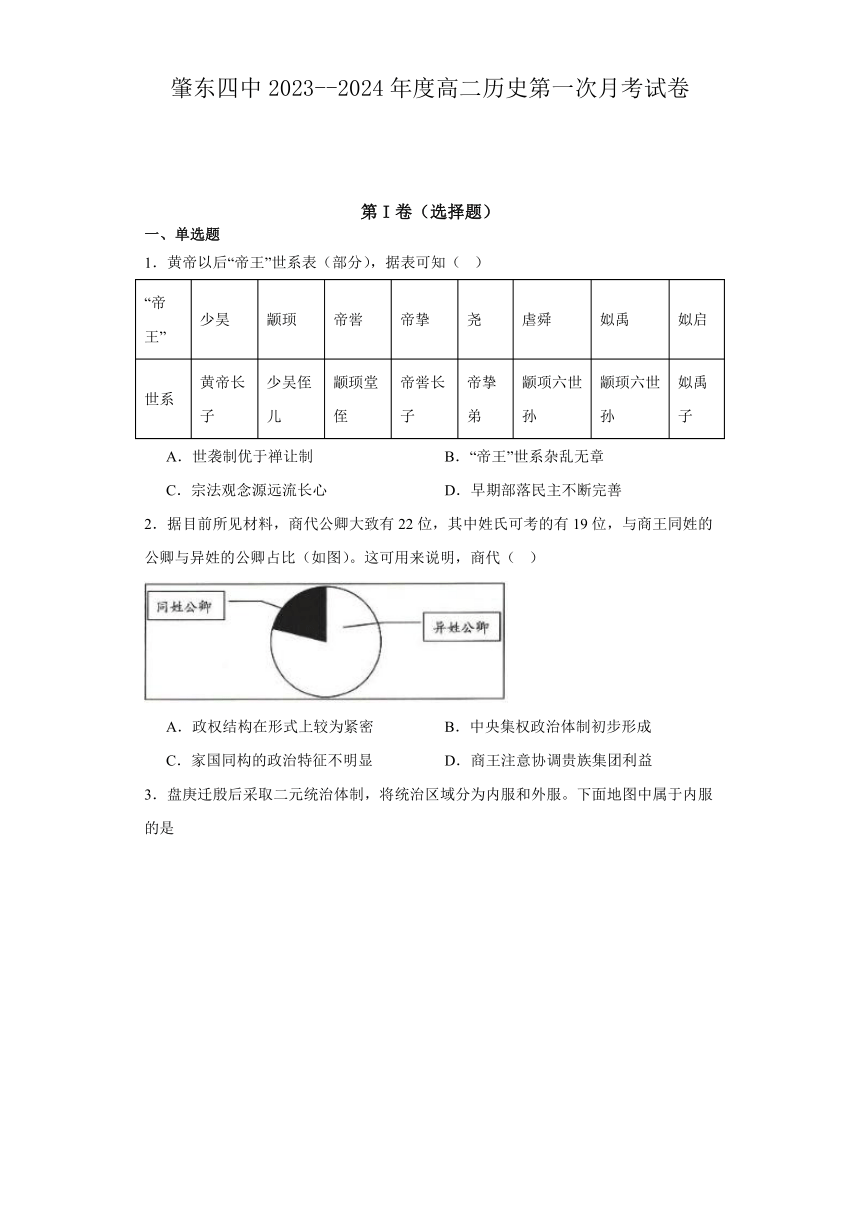

2.据目前所见材料,商代公卿大致有22位,其中姓氏可考的有19位,与商王同姓的公卿与异姓的公卿占比(如图)。这可用来说明,商代( )

A.政权结构在形式上较为紧密 B.中央集权政治体制初步形成

C.家国同构的政治特征不明显 D.商王注意协调贵族集团利益

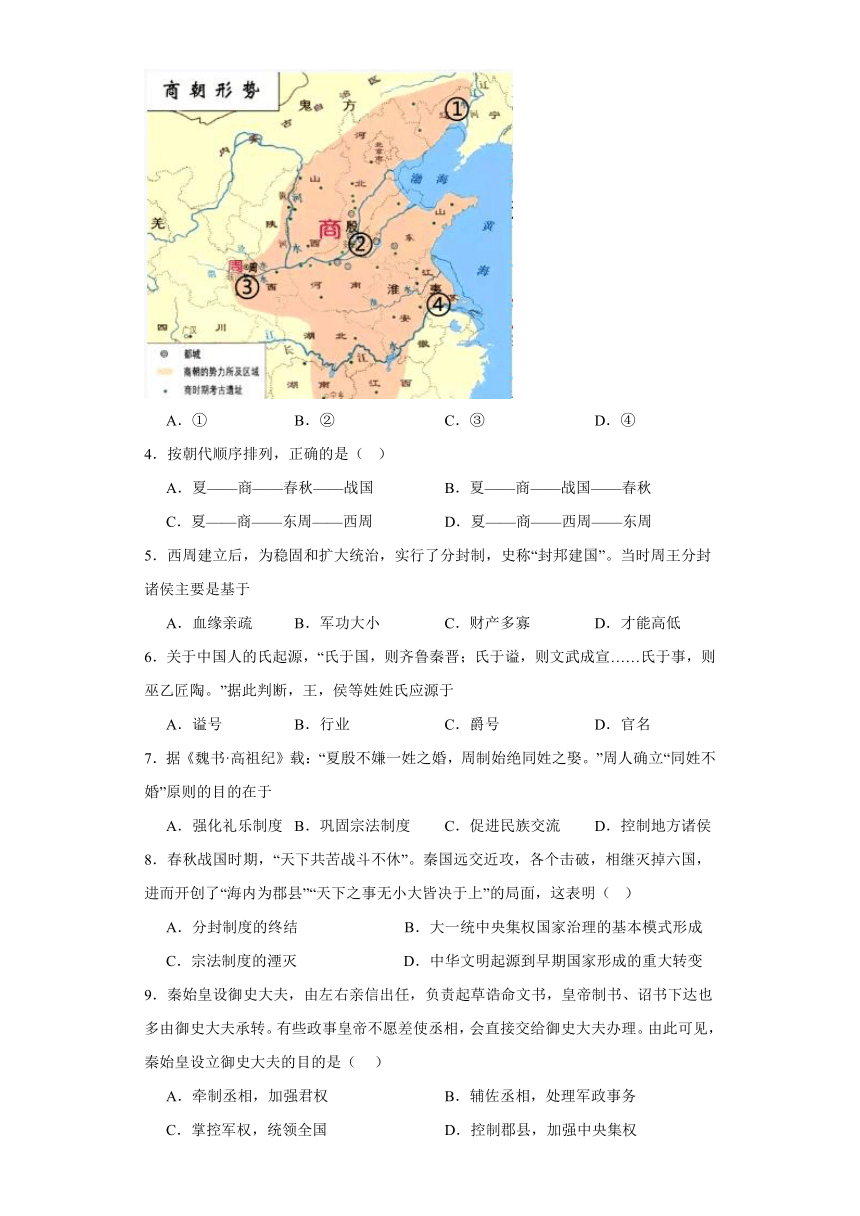

3.盘庚迁殷后采取二元统治体制,将统治区域分为内服和外服。下面地图中属于内服的是

A.① B.② C.③ D.④

4.按朝代顺序排列,正确的是( )

A.夏——商——春秋——战国 B.夏——商——战国——春秋

C.夏——商——东周——西周 D.夏——商——西周——东周

5.西周建立后,为稳固和扩大统治,实行了分封制,史称“封邦建国”。当时周王分封诸侯主要是基于

A.血缘亲疏 B.军功大小 C.财产多寡 D.才能高低

6.关于中国人的氏起源,“氏于国,则齐鲁秦晋;氏于谥,则文武成宣……氏于事,则巫乙匠陶。”据此判断,王,侯等姓姓氏应源于

A.谥号 B.行业 C.爵号 D.官名

7.据《魏书·高祖纪》载:“夏殷不嫌一姓之婚,周制始绝同姓之娶。”周人确立“同姓不婚”原则的目的在于

A.强化礼乐制度 B.巩固宗法制度 C.促进民族交流 D.控制地方诸侯

8.春秋战国时期,“天下共苦战斗不休”。秦国远交近攻,各个击破,相继灭掉六国,进而开创了“海内为郡县”“天下之事无小大皆决于上”的局面,这表明( )

A.分封制度的终结 B.大一统中央集权国家治理的基本模式形成

C.宗法制度的湮灭 D.中华文明起源到早期国家形成的重大转变

9.秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使丞相,会直接交给御史大夫办理。由此可见,秦始皇设立御史大夫的目的是( )

A.牵制丞相,加强君权 B.辅佐丞相,处理军政事务

C.掌控军权,统领全国 D.控制郡县,加强中央集权

10.史书记载,“秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也”。这一现象反映的本质是( )

A.收藏玉玺,天子喜好 B.以玉制玺,天子独有

C.皇位世袭,君权神授 D.天子至尊,皇权至上

11.在皇帝制度下,皇帝成为天下权力的源头,“天下之事无小大皆决于上”。这说明皇帝制度( )

A.维护了皇位的世袭 B.保证了皇帝的独尊

C.实现了君主专制 D.遏制了官吏积极作为

12.据史料记载,始皇二十六年(公元前221年)令群臣议帝号时,有御史大夫(冯)劫提的建议;秦二世时,有御史大夫德参议刻石颂德之事。这说明御史大夫( )

A.监察范围较广 B.具有行政职能 C.分割丞相权力 D.制约君主专制

13.柏杨在《中国人史纲》中这样评价秦代的一项制度:这是一个划时代的突破和最骇人听闻的政治结构,没有封国封爵,没有公侯伯子男。当时没有一个人敢于想象皇帝的儿子们竟会跟平民一样,没有拥有土地,更没有拥有奴隶群。这则材料可以用来说明( )

A.分封制的推行 B.郡县制的形成

C.秦朝面临危机 D.科举制的兴起

14.据史书记载,汉文帝时,允许民间铸钱、冶铁、煮盐。吴王刘濞因其领地有铜山,可以铸币,又可用海水煮盐,后招天下各地的逃亡者在一起,最终叛乱。出现此现象的根源是( )

A.汉初商品经济发展 B.汉初实行无为而治

C.汉文帝的昏聩无能 D.汉初实行郡国并行

15.清末御史张瑞荫在总结清代政治时说:“内阁之制,在前明有严嵩之好,张居正之专擅,自设军机处后,名臣贤相,类皆小心敬慎,奉公守法,断不至有权臣。”明清两朝臣下的差异,主要是由于( )

A.清朝革除了明朝政治的弊病 B.清朝君主专制进一步强化

C.军机处的设置削弱了内阁职权 D.监察制度得到进一步完善

16.明初废除行中书省后,分设三司,三司彼此不相统属。省内重大政事,都要由布、按、都三司会议,报中央批准后,才能推行。在应对自然灾害及突发事件时,三司容易互相推诿,不能及时妥善处理。巡抚制度正是为弥补这一缺陷而产生的。这反映出( )

A.三司长官懒政、怠政 B.三司分权不利于治理

C.应给地方更大自主性 D.制度设计应兼顾效率

17.修昔底德曾批评参加公民大会的公民说:你们是悦耳言辞的俘虏,就像是坐在演说家脚下的听众,而不像是在参加一个讨论国事的会议。这反映了古代雅典( )

A.公民积极参与政事 B.具有人文主义精神

C.演说家掌握判决权 D.直接民主存在弊端

18.下图为古代雅典哲学家安提丰对雅典司法诉讼技巧的概括。这说明古代雅典( )

(一)陈述自己的不幸并博取陪审员的同情

(二)陈述自己或先辈为城邦所作出的贡缺

(三)攻击对方

(四)通过列举类似的案例恳请陪审员这慎判案

(五)获得诉讼胜利,或者即便被判有罪,也可以获得较轻的处罚

A.公民的参政热情日趋高张 B.个人利益与公共利益相冲突

C.司法审判体现其民主运作 D.法律注重维护贵族阶层权益

19.罗马共和国元老院成员享有政治上的许多特权,他们终身任职,任何时候都可以召开元老院会议而不需要向谁负责,并通过执政官控制公民大会,掌握国家大权。这反映出罗马共和国( )

A.借鉴了雅典民主政治传统 B.共和制与君主制相互杂糅

C.本质上是贵族政治共同体 D.执政官受到公民大会监督

20.古希腊人在地中海和黑海地区广泛殖民,建立了诸多海外城邦,但未能形成统一的帝国;而罗马城邦迅速崛起,并建立起地跨欧亚非的大帝国。这一发展差异源于( )

A.军事力量 B.经济实力 C.政治制度 D.文化传统

21.1297年,英国国王爱德华一世在欧洲大陆北部筹划反法联盟。部分英国贵族拒绝应召服役及缴纳赋税,并集结大量军事力量对抗王室,王室被迫妥协,反对派贵族进而要求王室承诺此次征税不会成为先例,再次强调征税的“公议许可”原则等。这一事件( )

A.反映了英国王权与贵族的矛盾 B.标志“王在法下”原则的确立

C.推动了英国民族国家意识形成 D.加速了英国封建制度的衰落

22.《大宪章》规定:任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他损害。这表明《大宪章》( )

A.强调国王权力神圣不可侵犯 B.注重维护新兴资产阶级利益

C.使英国进入君主立宪制时期 D.为近代公民权观念奠定基础

23.1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”,三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅。这就是“卡诺莎之辱”。这一事件反映了当时( )

A.世俗王权受制于宗教神权 B.王权与教权矛盾有所缓和

C.基督教是罗马帝国的国教 D.德意志分裂导致王权削弱

24.公元4世纪,日尔曼人开始向罗马帝国境内迁徙,建立起成百上千个封建实体,如公国、伯国、子爵封地、男爵封地,后来还出现基督教的主教国、教会领地,一些自治的城市等等,它们彼此独立,没有统一的政府。这主要反映出( )

A.西欧社会结构的多元特征 B.欧洲诸国均未形成中央集权

C.基督教阻碍了欧洲的统一 D.城市市民自治具有深厚土壤

25.1875年,首相狄士累利未经议会同意,擅自购买了苏伊士运河44%的股票,而这种“违宪”行为却得到了议员们的齐声喝彩。该行为侧面反映了( )

A.议会下院不再是英国权力的中心 B.首相是名义上的国家最高领导人

C.首相和内阁对议会有重大影响力 D.内阁实际上完全掌握了政府权力

26.《权利法案》颁布后,英国下议院议员一直沿用中世纪的旧选举法选举产生,据统计,在1832年议会改革之前,全英国仅有15万人有选举权,占总人口的2%,且下院的513名议员中,有254名是衰败城镇的贵族地主。这说明英国( )

A.复辟风险始终存在 B.立宪道路艰难曲折

C.革命成果遭到窃取 D.议会成为国王附庸

27.美国1787年宪法规定:“未经国会同意,不得对进出口货物征收任何关税”;南北战争后的宪法修正案中规定:“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律。”这些规定( )

A.保证了三权分立的运转 B.加强了中央政府的权力

C.体现了人民主权的思想 D.完善了全国的法律体系

28.1875年法国第三共和国宪法的颁布,“为近一个世纪的法国政体动荡画上了一个并不圆满的句号”。其主要原因是该宪法( )

A.平息了各政治派别的内争 B.从法律上确立了共和政体

C.避免了混乱局势重新出现 D.促进了法国资本主义发展

29.1875年第三共和国宪法仅以一票之差通过并规定,“凡曾经统治过法国的家族成员不得当选为共和国总统”“政府的共和国形式”永远不得动摇。这表明当时的法国( )

A.共和观念深入民心 B.保皇派实力的雄厚

C.复辟帝制呼声高涨 D.国内阶级矛盾尖锐

30.有学者认为:“尽管大西洋把英、美、法三国永远地分隔开了,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定的联系,而且也是相互影响、相互促进的。”这说明三国资产阶级革命都体现了( )

A.民主与封建专制斗争 B.君主立宪制构建进程

C.对民主和人权的追求 D.对共和制政体的实践

二、材料分析题

31.根据所学知识,回答下列问题。

(1)指出英、美两国的政体分别是什么?确立该政体的法律文献分别是什么?

(2)指出美国政体对国家权力的划分体现了哪一原则?这一原则的理论来源于哪位启蒙思想家?

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“黄帝以后‘帝王’世系表”及所学可知,帝王之间存在着一定的血缘宗族关系,可见宗族观念源远流长,C项正确;禹传位于启,标志着王位世袭制的确立,材料中无法体现世袭制优于禅让制,排除A项;“帝王”世系杂乱无章,不符合题意,排除B项;材料中无法体现早期部落民主不断完善,且不符合史实,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,商代公卿中,与商王同姓的仅占四分之一,远少于异姓公卿占比,反映出商王注意重用和拉拢异姓贵族,以协调整个贵族集团的利益,D项正确;材料不能说明商代政权结构在形式上较为紧密,排除A项;商代并未形成中央集权政治体制,排除B项;材料不足以说明商代家国同构的政治特征不明显,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据所学知识可知内服指的是商王直接管辖的地区,所以②是内服地区,B项正确;①③④都是外服,排除ACD项。故选B项。

4.D

【详解】结合所学可知,公元前2070年,禹建立夏朝,是我国历史上第一个奴隶制国家;公元前1600年,汤灭夏朝,建立商朝;公元前1046年,周武王灭商,建立西周;公元前770年,周平王迁都洛邑,东周开始;东周分为春秋时期和战国时期,春秋时期是奴隶社会的瓦解时期,战国时期是封建社会的形成时期。因此朝代的先后顺序是夏——商——西周——东周——春秋——战国,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

5.A

【详解】结合所学可知,周王分封诸侯主要是基于血缘,A项正确;军功大小是秦朝选官标准,排除B项;CD均和史实不符,排除CD项。故选A项。

6.C

【详解】王、候等都是中国古代的爵位,所以王、候等姓氏应该源于爵号,故选C;王、候并不是谥号、行业和官名,排除ABD。

7.B

【详解】西周禁止同姓婚配,与异姓通婚,目的是巩固宗法制度,扩展统治范围,B正确;ACD项不是西周时期确立“同姓不婚”的目的,排除。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是春秋战国至秦朝(中国)。据材料信息得出主要结论:春秋战国时期,社会分裂动荡,秦统一六国,开创了专制主义中央集权制度,大一统中央集权国家治理的基本模式形成,B项正确;分封制度在之后的朝代中,仍有实行,排除A项;材料强调的是大一统中央集权国家治理模式的基本形成,并不是突出宗法制度的湮灭,排除C项;秦朝并不属于早期国家形态,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使承相,会直接交给御史大夫办理”并结合所学可知,秦始皇在中央设御史大夫,负责监察百官,牵制丞相,以加强君权,A项正确;御史大夫是丞相助手,负责监察系统,排除B项;秦朝设太尉主持军事,排除C项;秦朝推行郡县制,郡县长官均由皇帝任免,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】根据材料可知只有天子的印可以称玺,群臣不能用玉当印,这反映了天子至尊,皇权至上,D项正确;材料不涉及皇帝收藏玉玺,排除A项;以玉制玺,天子独有不符合史实,材料为不允许其他人用玉做玺,排除B项;材料与皇位世袭无关,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】根据材料“皇帝成为天下权力的源头”,并结合所学知识可知材料所述是关于权力的高度集中,即一切权力都掌握在皇帝手中,实现了君主专制,C项正确;材料未涉及“皇位世袭”问题,排除A项;材料主旨是皇帝制度实现了“君主专制”,而不是“皇帝独尊”,排除B项;材料未涉及“官吏的作为”问题,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】结合所学内容可知,秦代的御史大夫主要负责监察事务,而御史大夫冯劫等在确定帝号时也提供了建议,说明御史大夫也具有行政职能,B项正确;在秦朝御史大夫确实有监察权,但是材料没有体现御史大夫的监察职能,因此,监察范围较广的说法更无从谈起,排除A项;秦朝,御史大夫地位上相当于副丞相,一定层度上分割丞相的权力,但是材料没有体现御史大夫分割丞相的权力,排除C项;御史大夫的监察对象是百官,不是皇帝,因此,制约君主专制的说法错误,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦代(中国)。据材料“没有封国封爵,没有公侯伯子男”可知该时期废除了分封制。分封制被郡县制取代,而分封制下强调以血缘关系为纽带形成国家政治结构,郡县的长官由皇帝直接任免,因此有利于中央集权的形成,同时标志着官僚政治取代了贵族政治,B项正确;据材料“没有封国封爵,没有公侯伯子男”可知该时期废除了分封制,排除A项;材料与秦朝面临危机无关,排除C项;隋朝形成科举制,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】根据材料“吴王刘濞因其领地有铜山,可以铸币,又可用海水煮盐,后招天下各地的逃亡者在一起,最终叛乱。”并结合所学知识可知,汉初政权推行郡国并行制,扩大地方王国的自治权力,这是由于汉初实行郡国并行制,这项政策对促进地方经济的发展起了较大作用,但郡国并行制扩大了地方诸侯的权利,导致地方发生叛乱,威胁中央集权,所以出现材料现象的根源是汉初实行郡国并行制,D项正确;西汉初期商品经济的发展并不是造成诸侯反叛的根源,排除A项;无为而治是道家的治国策略,不是造成诸侯反叛的根源,排除B项;仅凭材料无法得出汉文帝是否昏聩无能,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国)。根据材料“内阁之制,在前明有严嵩之好,张居正之专擅,自设军机处后,名臣贤相,类皆小心敬慎,奉公守法,断不至有权臣。”可知,内阁之制,在前明有严嵩之好,及至本朝,名臣贤相,类皆小心敬慎,其弊不过有权臣,清朝军机处的设置,君主大权独揽,说明清朝君主专制进一步强化,B项正确;清朝革除了明朝政治的弊病,“革除了”与史实不符,排除A项;军机处的设置削弱了内阁职权,属于表面信息而非实质,排除C项;监察制度,在材料中没有体现,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料可知,明代地方遇到重大政事,都要由三司请示中央后才可推行,遇到突发事件时三司往往不能及时妥善处理,因此设置巡抚来弥补这一缺陷,可见制度设计应考虑效率,D项正确;材料强调制度设计应兼顾效率,“三司长官懒政、怠政”这一表述材料依据不足,排除A项;三司分别处理不同事务,只是遇到重大事件时要请示中央,“三司分权不利于治理”说法片面,排除B项;材料强调制度设计应兼顾效率,材料反映的问题不是地方缺乏自主性造成的,排除C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古希腊。由材料“俘虏”“不像是在参加一个讨论国事的会议”等可以看出,参加公民大会的公民容易被演说家裹挟,这反映的是雅典直接民主存在弊端,D项正确;A项与材料主旨不符,材料强调的是公民容易受演说家蛊惑,不是积极参与政事,排除A项;人文主义强调对人的个性关怀,材料没有体现,排除B项;公民大会是最高权力机关,陪审法庭负责案件审理,且材料没有体现“判决”,排除C项。故选D项。

18.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代雅典。根据材料可知,古代雅典的诉讼人倾向于用个人对城邦的贡献,来打动陪审员,进而胜诉,这表明雅典的司法审判过程中诉讼能否获胜很大程度上不在于哪一方是正确的,而在于双方之间是如何进行辩论的,谁更能够打动陪审团及法官,依据的是雅典的直接民主制,C项正确;材料强调的是雅典司法审判的弊端,而不是雅典公民的参政热情,排除A项;材料并不是在强调个人利益与城邦利益的冲突,而是说明有人以对城邦的贡献来为个人利益服务,排除B项;材料强调雅典的诉讼人以自己的贡献来打动陪审员,但不能推断出诉讼人的身份,因此不能得出法律注重维护贵族阶层的权益,排除D项。故选C项。

19.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:罗马共和国时期。据本题材料“元老院成员享有政治上的许多特权……控制公民大会,掌握国家大权”并结合所学可知,元老院实际掌握了罗马共和国的最高权力,决定国家大事,且终身任职,体现了浓厚的贵族寡头制色彩,说明罗马共和国本质上是贵族政治共同体,C项正确;元老院掌握了国家大权,一定程度上垄断了权力,这损害了民主政治,排除A项;罗马共和国为共和制政体,“与君主制相互杂糅”不符合史实,排除B项;材料仅体现元老院的地位,未说明执政官的权力监督机制,排除D项。故选C项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古希腊。据本题材料信息得出主要结论:古希腊与古罗马殖民扩张的结果存在差异,这是因为古希腊确立了城邦制度,小国寡民,而罗马帝国实行元首制,C项正确;军事力量属于直接原因,不属于根源,排除A项;材料强调古希腊和古罗马政治制度,与经济实力无关,排除B项;文化传统属于一般原因,不属于根源,排除D项。故选C项。

21.A

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是本质题、影响题。时空是:13世纪(英国)。英国贵族拒绝按照国王的要求应召服役及缴纳赋税,反映了王权与贵族的矛盾,A项正确;1215年英格兰颁布了《大宪章》,逐渐确立了“王权有限”和“王在法下”的基本原则,排除B项;王权与贵族的斗争与民族国家意识形成关系不大,排除C项;13世纪英国封建制度处于相对稳固的事情,加速衰落说法不恰当,排除D项。故选A项。

22.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1215年的英国。根据材料可知,《大宪章》规定了自由人一系列的权利,这在一定程度上为近代公民权观念的产生奠定了基础,D项正确;材料未涉及国王权力神圣不可侵犯的相关信息,排除A项;1215年的《大宪章》主要维护的是封建贵族的利益,排除B项;《大宪章》当时并未起重大作用,不久教皇应约翰请求将其废除,1688年“光荣革命”后,英国逐步确立君主立宪制,排除C项。故选D项。

23.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:11世纪(欧洲)。根据材料“1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇‘忏悔罪过’,三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅。”可知,“卡诺莎之辱”体现的是王权需要得到宗教神权的认可,说明在当时世俗王权受制于宗教神权,A项正确;材料中王权与教权矛盾有所缓和是现象,而非本质,排除B项;材料描述的是王权受制于教权,与基督教是不是国教无关,排除C项;材料中没有体现德意志分裂的信息,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古时期的欧洲。据材料“成百上千个封建实体”“封地”“基督教的主教国、教会领地,一些自治的城市”“彼此独立,没有统一的政府”并结合所学可知,这时的欧洲存在多元权力主体,社会结构呈现多元特征,A项正确;俄罗斯逐渐形成中央集权的大帝国,排除B项;不仅仅是基督教阻碍着欧洲的统一,C项片面,排除C项; 材料主旨是中古时期西欧社会结构的多元特征,D项不是材料主旨,排除D项。故选A项。

25.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1875年英国。据材料可知,1875年首相狄士累利未经议会同意,擅自购买了苏伊士运河44%的股票,狄士累利的“违宪”行为却得到了议员们的齐声喝彩,这说明首相和其代表的内阁对议会产生重大影响,C项正确;A项说法错误,议会下院依然是英国权力的中心,排除A项;英国名义上的国家领导人是国王,并非首相,排除B项;D项在材料中无法体现,排除D项。故选C项。

26.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1832年英国。由“下议院议员一直沿用中世纪的旧选举法选举产生……仅有15万人有选举权”“513名议员中,有254名是衰败城镇的贵族地主”可知,这一时期英国公民选举权并未得到切实保障,且封建贵族仍在议会中占据较多席位,说明英国资本主义制度有待完善,立宪道路曲折,B项正确;材料只是表明1832年英国议会改革之前,英国议会中贵族仍然在议会中占有较多议席,不能据此得出复辟风险始终存在的认识,排除A项;英国资产阶级革命确立了资本主义制度,革命成果未被窃取,排除C项;《权利法案》扩大了议会权力,限制了王权,“议会成为国王附庸”说法与史实不符,排除D项。故选B项。

27.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是本质题和影响题。时空是近代(美国)。据材料“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律。”可知,美国1787年宪法对各州关税进行限制,对各州制定法律的权力进行了限制,以便强化中央政府的权力,B项正确;材料强调的是对中央权力的强化,并不是三权分立,排除A项;材料体现的是中央与地方之间的关系,并不是人民主权,排除C项;仅从这些规定,无法得出美国的法律体系状况,排除D项。故选B项。

28.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是1875年法国。依据题干所给材料中“为近一个世纪的法国政体动荡画上了一个并不圆满的句号”并结合所学知识可知,法国1875年宪法确立了民主共和政体,结束了法国政体的动荡,B项正确;结合所学知识可知,“平息了各政治派别的内争”中的“平息了”表述绝对化,应该说1875年法国第三共和国宪法的颁布使得法国政治派别之间的内争得到缓和,排除A项;结合所学知识可知,“避免了混乱局势重新出现”中的“避免了”表述绝对化,排除C项;结合所学知识可知,“促进了法国资本主义发展”属于法国1875年宪法的历史影响之一,但与题干所给材料信息无关。故选B项。

29.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1875年法国。据所学可知,1875年第三共和国宪法在法国确立了共和政体,材料中法律规定“凡曾经统治过法国的家族成员不得当选为共和国总统”“政府的共和国形式”永远不得动摇。实际上采用法律措施保障共和政体,逆向思考可知当时对民主共和政体构成威胁的保皇派实力的雄厚,B项正确;A项说法不符史实,当时法国共和观念不够普及,排除A项;当时法国君主派提倡君主立宪政体,与复辟帝制有本质区别,排除C项;材料不能反映当时法国的阶级矛盾问题,排除D项。故选B项。

30.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代世界。据材料“但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定的联系,而且也是相互影响、相互促进的。”可知,英法美资产阶级革命不仅有联系而且还有共同点,据所学可知,这种共同点表现为:对民主和人权的追求,C项正确;A项美国不符合,美国资产阶级革命不涉及与封建专制斗争,排除A项;三国中君主立宪制政体唯一没有在美国出现过,排除B项;1649-1660年英吉利共和国实质上是资产阶级军事独裁,排除D项。故选C项。

31.(1)政体:英国:君主立宪制;美国:总统共和制。

法律文献:英国:1689年《权利法案》;美国:1787年宪法。

(2)原则:三权分立、分权制衡;思想家:孟德斯鸠。

(3)原因:①走上资本主义的道路不同;②资本主义发展水平不同;③历史传统不同;④建立原始国家的民族特质不同。(任答3点)

【解析】(1)

政体:结合所学可知,英国建立的政体是君主立宪制;美国建立的政体是总统共和制。法律文献:结合所学可知,英国于1689年颁布《权利法案》,确立了君主立宪制;美国通过1787年宪法确立了民主共和制。

(2)

原则:结合所学可知,美国政体对国家权力的划分体现了三权分立、分权制衡。思想家:结合所学可知,法国启蒙思想家孟德斯鸠主张三权分立学说,是美国代议制的理论来源。

(3)

原因:结合所学从走上资本主义的道路不同、资本主义发展水平不同、历史传统不同以及建立原始国家的民族特质不同等角度解答。

第I卷(选择题)

一、单选题

1.黄帝以后“帝王”世系表(部分),据表可知( )

“帝王” 少昊 颛顼 帝喾 帝挚 尧 虐舜 姒禹 姒启

世系 黄帝长子 少吴侄儿 颛顼堂侄 帝喾长子 帝挚弟 颛项六世孙 颛顼六世孙 姒禹子

A.世袭制优于禅让制 B.“帝王”世系杂乱无章

C.宗法观念源远流长心 D.早期部落民主不断完善

2.据目前所见材料,商代公卿大致有22位,其中姓氏可考的有19位,与商王同姓的公卿与异姓的公卿占比(如图)。这可用来说明,商代( )

A.政权结构在形式上较为紧密 B.中央集权政治体制初步形成

C.家国同构的政治特征不明显 D.商王注意协调贵族集团利益

3.盘庚迁殷后采取二元统治体制,将统治区域分为内服和外服。下面地图中属于内服的是

A.① B.② C.③ D.④

4.按朝代顺序排列,正确的是( )

A.夏——商——春秋——战国 B.夏——商——战国——春秋

C.夏——商——东周——西周 D.夏——商——西周——东周

5.西周建立后,为稳固和扩大统治,实行了分封制,史称“封邦建国”。当时周王分封诸侯主要是基于

A.血缘亲疏 B.军功大小 C.财产多寡 D.才能高低

6.关于中国人的氏起源,“氏于国,则齐鲁秦晋;氏于谥,则文武成宣……氏于事,则巫乙匠陶。”据此判断,王,侯等姓姓氏应源于

A.谥号 B.行业 C.爵号 D.官名

7.据《魏书·高祖纪》载:“夏殷不嫌一姓之婚,周制始绝同姓之娶。”周人确立“同姓不婚”原则的目的在于

A.强化礼乐制度 B.巩固宗法制度 C.促进民族交流 D.控制地方诸侯

8.春秋战国时期,“天下共苦战斗不休”。秦国远交近攻,各个击破,相继灭掉六国,进而开创了“海内为郡县”“天下之事无小大皆决于上”的局面,这表明( )

A.分封制度的终结 B.大一统中央集权国家治理的基本模式形成

C.宗法制度的湮灭 D.中华文明起源到早期国家形成的重大转变

9.秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使丞相,会直接交给御史大夫办理。由此可见,秦始皇设立御史大夫的目的是( )

A.牵制丞相,加强君权 B.辅佐丞相,处理军政事务

C.掌控军权,统领全国 D.控制郡县,加强中央集权

10.史书记载,“秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,群臣莫敢用也”。这一现象反映的本质是( )

A.收藏玉玺,天子喜好 B.以玉制玺,天子独有

C.皇位世袭,君权神授 D.天子至尊,皇权至上

11.在皇帝制度下,皇帝成为天下权力的源头,“天下之事无小大皆决于上”。这说明皇帝制度( )

A.维护了皇位的世袭 B.保证了皇帝的独尊

C.实现了君主专制 D.遏制了官吏积极作为

12.据史料记载,始皇二十六年(公元前221年)令群臣议帝号时,有御史大夫(冯)劫提的建议;秦二世时,有御史大夫德参议刻石颂德之事。这说明御史大夫( )

A.监察范围较广 B.具有行政职能 C.分割丞相权力 D.制约君主专制

13.柏杨在《中国人史纲》中这样评价秦代的一项制度:这是一个划时代的突破和最骇人听闻的政治结构,没有封国封爵,没有公侯伯子男。当时没有一个人敢于想象皇帝的儿子们竟会跟平民一样,没有拥有土地,更没有拥有奴隶群。这则材料可以用来说明( )

A.分封制的推行 B.郡县制的形成

C.秦朝面临危机 D.科举制的兴起

14.据史书记载,汉文帝时,允许民间铸钱、冶铁、煮盐。吴王刘濞因其领地有铜山,可以铸币,又可用海水煮盐,后招天下各地的逃亡者在一起,最终叛乱。出现此现象的根源是( )

A.汉初商品经济发展 B.汉初实行无为而治

C.汉文帝的昏聩无能 D.汉初实行郡国并行

15.清末御史张瑞荫在总结清代政治时说:“内阁之制,在前明有严嵩之好,张居正之专擅,自设军机处后,名臣贤相,类皆小心敬慎,奉公守法,断不至有权臣。”明清两朝臣下的差异,主要是由于( )

A.清朝革除了明朝政治的弊病 B.清朝君主专制进一步强化

C.军机处的设置削弱了内阁职权 D.监察制度得到进一步完善

16.明初废除行中书省后,分设三司,三司彼此不相统属。省内重大政事,都要由布、按、都三司会议,报中央批准后,才能推行。在应对自然灾害及突发事件时,三司容易互相推诿,不能及时妥善处理。巡抚制度正是为弥补这一缺陷而产生的。这反映出( )

A.三司长官懒政、怠政 B.三司分权不利于治理

C.应给地方更大自主性 D.制度设计应兼顾效率

17.修昔底德曾批评参加公民大会的公民说:你们是悦耳言辞的俘虏,就像是坐在演说家脚下的听众,而不像是在参加一个讨论国事的会议。这反映了古代雅典( )

A.公民积极参与政事 B.具有人文主义精神

C.演说家掌握判决权 D.直接民主存在弊端

18.下图为古代雅典哲学家安提丰对雅典司法诉讼技巧的概括。这说明古代雅典( )

(一)陈述自己的不幸并博取陪审员的同情

(二)陈述自己或先辈为城邦所作出的贡缺

(三)攻击对方

(四)通过列举类似的案例恳请陪审员这慎判案

(五)获得诉讼胜利,或者即便被判有罪,也可以获得较轻的处罚

A.公民的参政热情日趋高张 B.个人利益与公共利益相冲突

C.司法审判体现其民主运作 D.法律注重维护贵族阶层权益

19.罗马共和国元老院成员享有政治上的许多特权,他们终身任职,任何时候都可以召开元老院会议而不需要向谁负责,并通过执政官控制公民大会,掌握国家大权。这反映出罗马共和国( )

A.借鉴了雅典民主政治传统 B.共和制与君主制相互杂糅

C.本质上是贵族政治共同体 D.执政官受到公民大会监督

20.古希腊人在地中海和黑海地区广泛殖民,建立了诸多海外城邦,但未能形成统一的帝国;而罗马城邦迅速崛起,并建立起地跨欧亚非的大帝国。这一发展差异源于( )

A.军事力量 B.经济实力 C.政治制度 D.文化传统

21.1297年,英国国王爱德华一世在欧洲大陆北部筹划反法联盟。部分英国贵族拒绝应召服役及缴纳赋税,并集结大量军事力量对抗王室,王室被迫妥协,反对派贵族进而要求王室承诺此次征税不会成为先例,再次强调征税的“公议许可”原则等。这一事件( )

A.反映了英国王权与贵族的矛盾 B.标志“王在法下”原则的确立

C.推动了英国民族国家意识形成 D.加速了英国封建制度的衰落

22.《大宪章》规定:任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁决,或经国法判决,皆不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权、流放,或加以任何其他损害。这表明《大宪章》( )

A.强调国王权力神圣不可侵犯 B.注重维护新兴资产阶级利益

C.使英国进入君主立宪制时期 D.为近代公民权观念奠定基础

23.1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇“忏悔罪过”,三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅。这就是“卡诺莎之辱”。这一事件反映了当时( )

A.世俗王权受制于宗教神权 B.王权与教权矛盾有所缓和

C.基督教是罗马帝国的国教 D.德意志分裂导致王权削弱

24.公元4世纪,日尔曼人开始向罗马帝国境内迁徙,建立起成百上千个封建实体,如公国、伯国、子爵封地、男爵封地,后来还出现基督教的主教国、教会领地,一些自治的城市等等,它们彼此独立,没有统一的政府。这主要反映出( )

A.西欧社会结构的多元特征 B.欧洲诸国均未形成中央集权

C.基督教阻碍了欧洲的统一 D.城市市民自治具有深厚土壤

25.1875年,首相狄士累利未经议会同意,擅自购买了苏伊士运河44%的股票,而这种“违宪”行为却得到了议员们的齐声喝彩。该行为侧面反映了( )

A.议会下院不再是英国权力的中心 B.首相是名义上的国家最高领导人

C.首相和内阁对议会有重大影响力 D.内阁实际上完全掌握了政府权力

26.《权利法案》颁布后,英国下议院议员一直沿用中世纪的旧选举法选举产生,据统计,在1832年议会改革之前,全英国仅有15万人有选举权,占总人口的2%,且下院的513名议员中,有254名是衰败城镇的贵族地主。这说明英国( )

A.复辟风险始终存在 B.立宪道路艰难曲折

C.革命成果遭到窃取 D.议会成为国王附庸

27.美国1787年宪法规定:“未经国会同意,不得对进出口货物征收任何关税”;南北战争后的宪法修正案中规定:“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律。”这些规定( )

A.保证了三权分立的运转 B.加强了中央政府的权力

C.体现了人民主权的思想 D.完善了全国的法律体系

28.1875年法国第三共和国宪法的颁布,“为近一个世纪的法国政体动荡画上了一个并不圆满的句号”。其主要原因是该宪法( )

A.平息了各政治派别的内争 B.从法律上确立了共和政体

C.避免了混乱局势重新出现 D.促进了法国资本主义发展

29.1875年第三共和国宪法仅以一票之差通过并规定,“凡曾经统治过法国的家族成员不得当选为共和国总统”“政府的共和国形式”永远不得动摇。这表明当时的法国( )

A.共和观念深入民心 B.保皇派实力的雄厚

C.复辟帝制呼声高涨 D.国内阶级矛盾尖锐

30.有学者认为:“尽管大西洋把英、美、法三国永远地分隔开了,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定的联系,而且也是相互影响、相互促进的。”这说明三国资产阶级革命都体现了( )

A.民主与封建专制斗争 B.君主立宪制构建进程

C.对民主和人权的追求 D.对共和制政体的实践

二、材料分析题

31.根据所学知识,回答下列问题。

(1)指出英、美两国的政体分别是什么?确立该政体的法律文献分别是什么?

(2)指出美国政体对国家权力的划分体现了哪一原则?这一原则的理论来源于哪位启蒙思想家?

参考答案:

1.C

【详解】根据材料“黄帝以后‘帝王’世系表”及所学可知,帝王之间存在着一定的血缘宗族关系,可见宗族观念源远流长,C项正确;禹传位于启,标志着王位世袭制的确立,材料中无法体现世袭制优于禅让制,排除A项;“帝王”世系杂乱无章,不符合题意,排除B项;材料中无法体现早期部落民主不断完善,且不符合史实,排除D项。故选C项。

2.D

【详解】通过观察图片,结合所学知识可知,商代公卿中,与商王同姓的仅占四分之一,远少于异姓公卿占比,反映出商王注意重用和拉拢异姓贵族,以协调整个贵族集团的利益,D项正确;材料不能说明商代政权结构在形式上较为紧密,排除A项;商代并未形成中央集权政治体制,排除B项;材料不足以说明商代家国同构的政治特征不明显,排除C项。故选D项。

3.B

【详解】根据所学知识可知内服指的是商王直接管辖的地区,所以②是内服地区,B项正确;①③④都是外服,排除ACD项。故选B项。

4.D

【详解】结合所学可知,公元前2070年,禹建立夏朝,是我国历史上第一个奴隶制国家;公元前1600年,汤灭夏朝,建立商朝;公元前1046年,周武王灭商,建立西周;公元前770年,周平王迁都洛邑,东周开始;东周分为春秋时期和战国时期,春秋时期是奴隶社会的瓦解时期,战国时期是封建社会的形成时期。因此朝代的先后顺序是夏——商——西周——东周——春秋——战国,D项正确,排除ABC三项。故选D项。

5.A

【详解】结合所学可知,周王分封诸侯主要是基于血缘,A项正确;军功大小是秦朝选官标准,排除B项;CD均和史实不符,排除CD项。故选A项。

6.C

【详解】王、候等都是中国古代的爵位,所以王、候等姓氏应该源于爵号,故选C;王、候并不是谥号、行业和官名,排除ABD。

7.B

【详解】西周禁止同姓婚配,与异姓通婚,目的是巩固宗法制度,扩展统治范围,B正确;ACD项不是西周时期确立“同姓不婚”的目的,排除。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是春秋战国至秦朝(中国)。据材料信息得出主要结论:春秋战国时期,社会分裂动荡,秦统一六国,开创了专制主义中央集权制度,大一统中央集权国家治理的基本模式形成,B项正确;分封制度在之后的朝代中,仍有实行,排除A项;材料强调的是大一统中央集权国家治理模式的基本形成,并不是突出宗法制度的湮灭,排除C项;秦朝并不属于早期国家形态,排除D项。故选B项。

9.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“秦始皇设御史大夫,由左右亲信出任,负责起草诰命文书,皇帝制书、诏书下达也多由御史大夫承转。有些政事皇帝不愿差使承相,会直接交给御史大夫办理”并结合所学可知,秦始皇在中央设御史大夫,负责监察百官,牵制丞相,以加强君权,A项正确;御史大夫是丞相助手,负责监察系统,排除B项;秦朝设太尉主持军事,排除C项;秦朝推行郡县制,郡县长官均由皇帝任免,排除D项。故选A项。

10.D

【详解】根据材料可知只有天子的印可以称玺,群臣不能用玉当印,这反映了天子至尊,皇权至上,D项正确;材料不涉及皇帝收藏玉玺,排除A项;以玉制玺,天子独有不符合史实,材料为不允许其他人用玉做玺,排除B项;材料与皇位世袭无关,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】根据材料“皇帝成为天下权力的源头”,并结合所学知识可知材料所述是关于权力的高度集中,即一切权力都掌握在皇帝手中,实现了君主专制,C项正确;材料未涉及“皇位世袭”问题,排除A项;材料主旨是皇帝制度实现了“君主专制”,而不是“皇帝独尊”,排除B项;材料未涉及“官吏的作为”问题,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】结合所学内容可知,秦代的御史大夫主要负责监察事务,而御史大夫冯劫等在确定帝号时也提供了建议,说明御史大夫也具有行政职能,B项正确;在秦朝御史大夫确实有监察权,但是材料没有体现御史大夫的监察职能,因此,监察范围较广的说法更无从谈起,排除A项;秦朝,御史大夫地位上相当于副丞相,一定层度上分割丞相的权力,但是材料没有体现御史大夫分割丞相的权力,排除C项;御史大夫的监察对象是百官,不是皇帝,因此,制约君主专制的说法错误,排除D项。故选B项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦代(中国)。据材料“没有封国封爵,没有公侯伯子男”可知该时期废除了分封制。分封制被郡县制取代,而分封制下强调以血缘关系为纽带形成国家政治结构,郡县的长官由皇帝直接任免,因此有利于中央集权的形成,同时标志着官僚政治取代了贵族政治,B项正确;据材料“没有封国封爵,没有公侯伯子男”可知该时期废除了分封制,排除A项;材料与秦朝面临危机无关,排除C项;隋朝形成科举制,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】根据材料“吴王刘濞因其领地有铜山,可以铸币,又可用海水煮盐,后招天下各地的逃亡者在一起,最终叛乱。”并结合所学知识可知,汉初政权推行郡国并行制,扩大地方王国的自治权力,这是由于汉初实行郡国并行制,这项政策对促进地方经济的发展起了较大作用,但郡国并行制扩大了地方诸侯的权利,导致地方发生叛乱,威胁中央集权,所以出现材料现象的根源是汉初实行郡国并行制,D项正确;西汉初期商品经济的发展并不是造成诸侯反叛的根源,排除A项;无为而治是道家的治国策略,不是造成诸侯反叛的根源,排除B项;仅凭材料无法得出汉文帝是否昏聩无能,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:明清时期(中国)。根据材料“内阁之制,在前明有严嵩之好,张居正之专擅,自设军机处后,名臣贤相,类皆小心敬慎,奉公守法,断不至有权臣。”可知,内阁之制,在前明有严嵩之好,及至本朝,名臣贤相,类皆小心敬慎,其弊不过有权臣,清朝军机处的设置,君主大权独揽,说明清朝君主专制进一步强化,B项正确;清朝革除了明朝政治的弊病,“革除了”与史实不符,排除A项;军机处的设置削弱了内阁职权,属于表面信息而非实质,排除C项;监察制度,在材料中没有体现,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料可知,明代地方遇到重大政事,都要由三司请示中央后才可推行,遇到突发事件时三司往往不能及时妥善处理,因此设置巡抚来弥补这一缺陷,可见制度设计应考虑效率,D项正确;材料强调制度设计应兼顾效率,“三司长官懒政、怠政”这一表述材料依据不足,排除A项;三司分别处理不同事务,只是遇到重大事件时要请示中央,“三司分权不利于治理”说法片面,排除B项;材料强调制度设计应兼顾效率,材料反映的问题不是地方缺乏自主性造成的,排除C项。故选D项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是古希腊。由材料“俘虏”“不像是在参加一个讨论国事的会议”等可以看出,参加公民大会的公民容易被演说家裹挟,这反映的是雅典直接民主存在弊端,D项正确;A项与材料主旨不符,材料强调的是公民容易受演说家蛊惑,不是积极参与政事,排除A项;人文主义强调对人的个性关怀,材料没有体现,排除B项;公民大会是最高权力机关,陪审法庭负责案件审理,且材料没有体现“判决”,排除C项。故选D项。

18.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代雅典。根据材料可知,古代雅典的诉讼人倾向于用个人对城邦的贡献,来打动陪审员,进而胜诉,这表明雅典的司法审判过程中诉讼能否获胜很大程度上不在于哪一方是正确的,而在于双方之间是如何进行辩论的,谁更能够打动陪审团及法官,依据的是雅典的直接民主制,C项正确;材料强调的是雅典司法审判的弊端,而不是雅典公民的参政热情,排除A项;材料并不是在强调个人利益与城邦利益的冲突,而是说明有人以对城邦的贡献来为个人利益服务,排除B项;材料强调雅典的诉讼人以自己的贡献来打动陪审员,但不能推断出诉讼人的身份,因此不能得出法律注重维护贵族阶层的权益,排除D项。故选C项。

19.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:罗马共和国时期。据本题材料“元老院成员享有政治上的许多特权……控制公民大会,掌握国家大权”并结合所学可知,元老院实际掌握了罗马共和国的最高权力,决定国家大事,且终身任职,体现了浓厚的贵族寡头制色彩,说明罗马共和国本质上是贵族政治共同体,C项正确;元老院掌握了国家大权,一定程度上垄断了权力,这损害了民主政治,排除A项;罗马共和国为共和制政体,“与君主制相互杂糅”不符合史实,排除B项;材料仅体现元老院的地位,未说明执政官的权力监督机制,排除D项。故选C项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古希腊。据本题材料信息得出主要结论:古希腊与古罗马殖民扩张的结果存在差异,这是因为古希腊确立了城邦制度,小国寡民,而罗马帝国实行元首制,C项正确;军事力量属于直接原因,不属于根源,排除A项;材料强调古希腊和古罗马政治制度,与经济实力无关,排除B项;文化传统属于一般原因,不属于根源,排除D项。故选C项。

21.A

【详解】本题是多类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是本质题、影响题。时空是:13世纪(英国)。英国贵族拒绝按照国王的要求应召服役及缴纳赋税,反映了王权与贵族的矛盾,A项正确;1215年英格兰颁布了《大宪章》,逐渐确立了“王权有限”和“王在法下”的基本原则,排除B项;王权与贵族的斗争与民族国家意识形成关系不大,排除C项;13世纪英国封建制度处于相对稳固的事情,加速衰落说法不恰当,排除D项。故选A项。

22.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1215年的英国。根据材料可知,《大宪章》规定了自由人一系列的权利,这在一定程度上为近代公民权观念的产生奠定了基础,D项正确;材料未涉及国王权力神圣不可侵犯的相关信息,排除A项;1215年的《大宪章》主要维护的是封建贵族的利益,排除B项;《大宪章》当时并未起重大作用,不久教皇应约翰请求将其废除,1688年“光荣革命”后,英国逐步确立君主立宪制,排除C项。故选D项。

23.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:11世纪(欧洲)。根据材料“1077年1月,德皇亨利四世冒着风雪严寒,前往意大利北部的卡诺莎城堡向教皇‘忏悔罪过’,三天三夜后,教皇才给予亨利四世一个额头吻表示原谅。”可知,“卡诺莎之辱”体现的是王权需要得到宗教神权的认可,说明在当时世俗王权受制于宗教神权,A项正确;材料中王权与教权矛盾有所缓和是现象,而非本质,排除B项;材料描述的是王权受制于教权,与基督教是不是国教无关,排除C项;材料中没有体现德意志分裂的信息,排除D项。故选A项。

24.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古时期的欧洲。据材料“成百上千个封建实体”“封地”“基督教的主教国、教会领地,一些自治的城市”“彼此独立,没有统一的政府”并结合所学可知,这时的欧洲存在多元权力主体,社会结构呈现多元特征,A项正确;俄罗斯逐渐形成中央集权的大帝国,排除B项;不仅仅是基督教阻碍着欧洲的统一,C项片面,排除C项; 材料主旨是中古时期西欧社会结构的多元特征,D项不是材料主旨,排除D项。故选A项。

25.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1875年英国。据材料可知,1875年首相狄士累利未经议会同意,擅自购买了苏伊士运河44%的股票,狄士累利的“违宪”行为却得到了议员们的齐声喝彩,这说明首相和其代表的内阁对议会产生重大影响,C项正确;A项说法错误,议会下院依然是英国权力的中心,排除A项;英国名义上的国家领导人是国王,并非首相,排除B项;D项在材料中无法体现,排除D项。故选C项。

26.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1832年英国。由“下议院议员一直沿用中世纪的旧选举法选举产生……仅有15万人有选举权”“513名议员中,有254名是衰败城镇的贵族地主”可知,这一时期英国公民选举权并未得到切实保障,且封建贵族仍在议会中占据较多席位,说明英国资本主义制度有待完善,立宪道路曲折,B项正确;材料只是表明1832年英国议会改革之前,英国议会中贵族仍然在议会中占有较多议席,不能据此得出复辟风险始终存在的认识,排除A项;英国资产阶级革命确立了资本主义制度,革命成果未被窃取,排除C项;《权利法案》扩大了议会权力,限制了王权,“议会成为国王附庸”说法与史实不符,排除D项。故选B项。

27.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是本质题和影响题。时空是近代(美国)。据材料“任何一州,都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的任何法律。”可知,美国1787年宪法对各州关税进行限制,对各州制定法律的权力进行了限制,以便强化中央政府的权力,B项正确;材料强调的是对中央权力的强化,并不是三权分立,排除A项;材料体现的是中央与地方之间的关系,并不是人民主权,排除C项;仅从这些规定,无法得出美国的法律体系状况,排除D项。故选B项。

28.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是1875年法国。依据题干所给材料中“为近一个世纪的法国政体动荡画上了一个并不圆满的句号”并结合所学知识可知,法国1875年宪法确立了民主共和政体,结束了法国政体的动荡,B项正确;结合所学知识可知,“平息了各政治派别的内争”中的“平息了”表述绝对化,应该说1875年法国第三共和国宪法的颁布使得法国政治派别之间的内争得到缓和,排除A项;结合所学知识可知,“避免了混乱局势重新出现”中的“避免了”表述绝对化,排除C项;结合所学知识可知,“促进了法国资本主义发展”属于法国1875年宪法的历史影响之一,但与题干所给材料信息无关。故选B项。

29.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是1875年法国。据所学可知,1875年第三共和国宪法在法国确立了共和政体,材料中法律规定“凡曾经统治过法国的家族成员不得当选为共和国总统”“政府的共和国形式”永远不得动摇。实际上采用法律措施保障共和政体,逆向思考可知当时对民主共和政体构成威胁的保皇派实力的雄厚,B项正确;A项说法不符史实,当时法国共和观念不够普及,排除A项;当时法国君主派提倡君主立宪政体,与复辟帝制有本质区别,排除C项;材料不能反映当时法国的阶级矛盾问题,排除D项。故选B项。

30.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代世界。据材料“但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定的联系,而且也是相互影响、相互促进的。”可知,英法美资产阶级革命不仅有联系而且还有共同点,据所学可知,这种共同点表现为:对民主和人权的追求,C项正确;A项美国不符合,美国资产阶级革命不涉及与封建专制斗争,排除A项;三国中君主立宪制政体唯一没有在美国出现过,排除B项;1649-1660年英吉利共和国实质上是资产阶级军事独裁,排除D项。故选C项。

31.(1)政体:英国:君主立宪制;美国:总统共和制。

法律文献:英国:1689年《权利法案》;美国:1787年宪法。

(2)原则:三权分立、分权制衡;思想家:孟德斯鸠。

(3)原因:①走上资本主义的道路不同;②资本主义发展水平不同;③历史传统不同;④建立原始国家的民族特质不同。(任答3点)

【解析】(1)

政体:结合所学可知,英国建立的政体是君主立宪制;美国建立的政体是总统共和制。法律文献:结合所学可知,英国于1689年颁布《权利法案》,确立了君主立宪制;美国通过1787年宪法确立了民主共和制。

(2)

原则:结合所学可知,美国政体对国家权力的划分体现了三权分立、分权制衡。思想家:结合所学可知,法国启蒙思想家孟德斯鸠主张三权分立学说,是美国代议制的理论来源。

(3)

原因:结合所学从走上资本主义的道路不同、资本主义发展水平不同、历史传统不同以及建立原始国家的民族特质不同等角度解答。

同课章节目录