人教(2019)生物必修2课时跟踪检测(20) 协同进化与生物多样性的形成(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教(2019)生物必修2课时跟踪检测(20) 协同进化与生物多样性的形成(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 433.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 23:55:10 | ||

图片预览

文档简介

PAGE

第 5 页 共 6 页

人教(2019)生物必修2课时跟踪检测

(二十)协同进化与生物多样性的形成

1.判断下列叙述的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)不同生物之间的相互影响形成了生物的多样性。(×)

(2)生物通过有性生殖,实现了基因重组,增强了生物变异的多样性。(√)

(3)生物登陆改变着陆地环境,陆地上复杂的环境又为生物进化提供了更广阔的舞台。(√)

(4)中性突变理论认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累。(√)

2.协同进化就是“生态的舞台,共同的表演”,下列关于协同进化的说法,错误的是( )

A.协同进化可发生在不同物种之间

B.协同进化可发生在生物与无机环境之间

C.猎豹与羚羊之间的“军备竞赛”实现了二者的协同进化

D.研究协同进化无法预测某物种的存在

解析:选D 协同进化可发生在不同物种之间,也可发生在生物与无机环境之间,A、B正确;猎豹与羚羊之间的“军备竞赛”淘汰了二者中的老、弱、病、残等个体,实现了二者的协同进化,C正确;研究协同进化可预测某物种的存在,如达尔文根据某种兰花具有细长花距而预测出为其传粉的某种昆虫应具有同样细长的吸管似的口器,D错误。

3.甲、乙两物种在某一地区共同生存了上百万年,甲以乙为食。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙的进化可能与该地区环境变化有关

B.物种乙的存在与进化会阻碍物种甲的进化

C.若甲是动物,乙可能是植物,也可能是动物

D.甲基因频率改变可能引起乙基因频率的改变

解析:选B 根据协同进化的观点,物种乙的存在与进化会促进物种甲的进化,有利于提高生物多样性,B错误。

4.地球上出现需氧型生物,自养型生物,真核生物的先后顺序依次为( )

A.需氧型生物,自养型生物,真核生物

B.自养型生物,需氧型生物,真核生物

C.自养型生物,真核生物,需氧型生物

D.需氧型生物,真核生物,自养型生物

解析:选B 原始大气中没有氧气,所以只有出现自养型生物后才有可能在大气中出现氧气,使需氧型生物的出现成为可能,真核生物的出现晚于原核生物。故选B。

5.生物多样性的本质是( )

A.基因多样性 B.蛋白质多样性

C.生态系统多样性 D.物种多样性

解析:选A 基因的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,每个物种都是一个独特的基因库,基因的多样性决定了生物种类的多样性;基因多样性是生物多样性的根本原因。故选A。

6.“蛟龙号”在马里亚纳海沟7 062米处,发现了一个新物种——盲鱼。下列叙述正确的是( )

A.盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,一定不能相互交配

B.盲鱼个体间在生存竞争过程中相互选择、协同进化

C.原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是漆黑、低氧、高压的生存环境

D.即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种

解析:选D 盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,但有可能是同一物种,并非一定不能相互交配,A错误;盲鱼个体间在生存竞争过程中不是协同进化,B错误;原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是种群基因频率的改变,C错误;盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种,D正确。

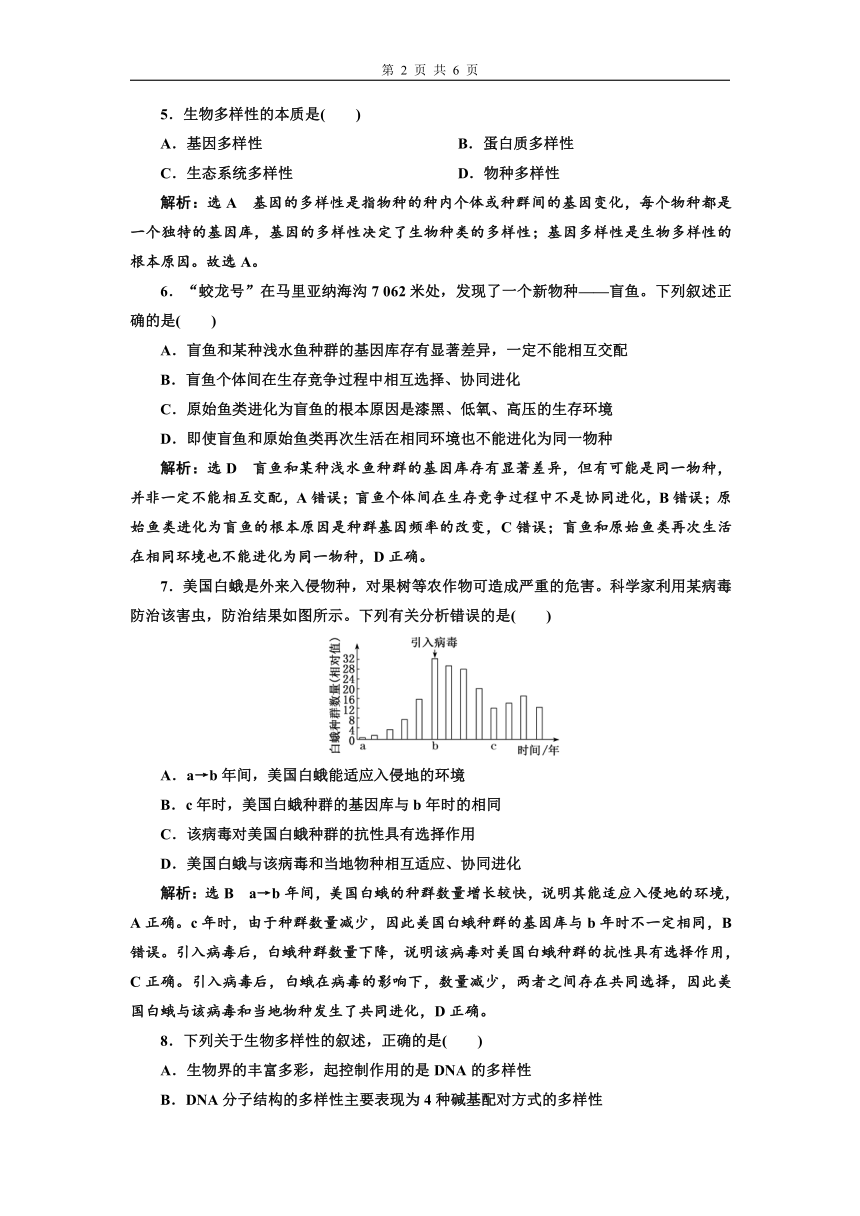

7.美国白蛾是外来入侵物种,对果树等农作物可造成严重的危害。科学家利用某病毒防治该害虫,防治结果如图所示。下列有关分析错误的是( )

A.a→b年间,美国白蛾能适应入侵地的环境

B.c年时,美国白蛾种群的基因库与b年时的相同

C.该病毒对美国白蛾种群的抗性具有选择作用

D.美国白蛾与该病毒和当地物种相互适应、协同进化

解析:选B a→b年间,美国白蛾的种群数量增长较快,说明其能适应入侵地的环境,A正确。c年时,由于种群数量减少,因此美国白蛾种群的基因库与b年时不一定相同,B错误。引入病毒后,白蛾种群数量下降,说明该病毒对美国白蛾种群的抗性具有选择作用,C正确。引入病毒后,白蛾在病毒的影响下,数量减少,两者之间存在共同选择,因此美国白蛾与该病毒和当地物种发生了共同进化,D正确。

8.下列关于生物多样性的叙述,正确的是( )

A.生物界的丰富多彩,起控制作用的是DNA的多样性

B.DNA分子结构的多样性主要表现为4种碱基配对方式的多样性

C.生物界的多样性是由物种的多样性体现的

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性

解析:选A 生物界的丰富多彩,起控制作用的是DNA的多样性,A正确;DNA分子结构的多样性主要表现在碱基对的排列顺序不同,B错误;生物界的多样性是由基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性体现的,C、D错误。

9.世界自然基金会发表报告指出,在1998~2008年10年间,新几内亚岛上发现了1 060种新物种,其中有12种为哺乳动物,如居住在山上的羊毛鼠、生活在水中惹人喜爱的扁鳍海豚等。下列关于协同进化与生物多样性形成的叙述,正确的是( )

A.物种之间的协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的

B.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

C.一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化

D.不同物种之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化

解析:选C 物种之间的协同进化既可以是相互斗争、相互淘汰,从而改变种群基因频率,导致进化发生,也可以是在互利的条件下,相互选择、共同进化,A错误;生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,B错误;一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,因为不同物种之间存在协同进化,C正确;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D错误。

10.协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”,协同进化丰富了生物的多样性。下列有关说法错误的是( )

A.研究协同进化无法预测某物种的存在

B.可遗传变异提高了种群的基因多样性

C.协同进化导致了生物多样性的形成

D.种群内部个体间的差异体现了遗传多样性

解析:选A 研究协同进化可预测某种生物的存在。

11.根据以下资料回答问题:

根据分类学的记载,地球上生活着的生物约有200多万种,但是每年都有新物种被发现。近年来在3 000 m深的深海热泉孔周围,发现了以前没有记载的生物。这就说明,生物界还有待人们的继续发现,有人估计现存生物的实际种类应当在450万种左右。

(1)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是______的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表型主要是________的结果。

(2)从进化角度看,物种的多样性主要是由______________________________________

____________________________________________________________综合作用的结果。

(3)我国的四川、甘肃等地,在海拔2 000~4 000 m的高山中生活着珍稀动物大熊猫,据统计,目前野生大熊猫仅存800只左右。

①造成大熊猫濒危的因素很多,如食物结构简单,繁殖力________,但主要原因是

________________________________________________________________________。

②从生物多样性的角度看,如果大熊猫灭绝,就意味着该物种所拥有的全部________从地球上永远消失,从长远发展来看,必定会对生态系统的稳定性造成影响。

③有的学者提出,通过克隆技术大量繁殖大熊猫,然后再将它们送回野生环境以增加其种群数目。从遗传多样性的角度分析,这样做的最大弊端是__________________________

__________________________________________________________________________。

解析:(1)变异的来源有基因突变、基因重组、染色体变异,而生物新性状的出现是由基因突变造成的,进行有性生殖的生物,后代的不同表型主要是基因重组的结果。(2)由于变异的不定向性及生物生存的多种多样的环境对生物进行不同方向的自然选择导致生物性状多样性。(3)①大熊猫濒临灭绝的原因有多个方面:食物单一,繁殖能力很弱等,但主要原因是人类活动干扰和破坏了大熊猫的生存环境。②一种生物的灭绝,会导致该物种的基因从地球上全部消失。③克隆技术的运用能够实现种群数目的增加,但会破坏种群基因库中基因的多样性。

答案:(1)基因突变 基因重组 (2)环境的多样性及突变和基因重组、自然选择及隔离 (3)①很弱 人类活动干扰和破坏了大熊猫的生存环境 ②基因 ③破坏种群基因库中基因的多样性

12.关于生物进化方面的证据,下列相关叙述正确的是( )

A.图1四种地雀喙的差异是由于不同环境食物的刺激所致的不同变异

B.图2昆虫的两类翅形的形成是对环境的主动适应

C.图3是两种体色的桦尺蛾,它们的性状分化证实了物种形成的机制

D.图4中两种动物之间的关系对两者都是有益的,捕食者的存在有利于增加物种多样性

解析:选D 生物变异的产生是体内遗传物质发生改变的结果,并不是环境食物的刺激以及生物对环境的主动适应所导致的,A、B错误;生物性状的分化是变异的结果,并不能证实物种形成的机制,C错误;生物之间的捕食关系,对捕食者和被捕食者都是有利的,二者之间相互选择,协同进化,D正确。

13.北美洲某种臭虫以当地无患子科植物的气球状蔓生果为食,臭虫需要用锋利的喙刺穿果实,据统计喙长如图1所示;1920年,有人从亚洲引进平底金苏雨树,其果实的果皮比较薄,据统计到1980年,以它为食的臭虫的喙长如图2所示。下列叙述不合理的是( )

A.平底金苏雨树与臭虫间发生了协同进化

B.平底金苏雨树与当地植物存在种间竞争关系

C.臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树

D.生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间形成了生殖隔离

解析:选D 平底金苏雨树引进后,臭虫喙长变短,因此它们在相互影响中发生了协同进化;平底金苏雨树与当地植物竞争阳光和土壤中的水分和养分等;臭虫体内控制喙长度的基因发生突变的时间可能早于引进平底金苏雨树的时间,平底金苏雨树只不过起了选择作用;生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫种群,由于自然选择的差异,基因频率定向改变,导致两个种群的基因库有差异,由题干信息无法判断两者之间是否已形成生殖隔离。

14.研究者对分布在喜马拉雅山东侧不同海拔高度的358种鸣禽进行了研究,绘制了该地区鸣禽物种的演化图表(部分)及其在不同海拔分布情况的示意图(图中数字编号和字母代表不同鸣禽物种的种群)。回答下列问题:

(1)种群①内部个体间形态和大小方面的差异,体现的是________多样性。

(2)在②③④⑤四个物种中,亲缘关系最近的两个物种是________。

(3)该研究发现,种群分布区域的扩大是喜马拉雅鸟类新物种形成的关键步骤之一,就⑥⑦形成过程而言,种群X分布区域扩大的意义是_______________________________

______________________________________________________________。

(4)由种群X进化成为⑥⑦两个物种的历程约为七百万年,⑥和⑦成为两个不同物种的标志是____________。下列关于这一进化历程的叙述,正确的是________(多选)。

A.X中的个体发生了可遗传的突变

B.⑥⑦中每个个体是进化的基本单位

C.⑥⑦一直利用相同的生物和非生物资源

D.自然选择的直接对象是种群X中不同的等位基因

E.不同海拔高度的选择有利于不同种群的基因频率朝不同方向演化

解析:(1)同一种群内不同个体表型的差异体现了生物多样性层次中的基因(遗传)多样性。(2)分析题图可知,在②③④⑤四个物种中②和③亲缘关系最近,因为②③是由最近的同一物种进化而来的。(3)由于喜马拉雅地区地形和气候条件复杂,若种群分布区域扩大,则有利于在⑥⑦原种群之间形成地理隔离,使⑥⑦原种群个体失去交配机会,从而导致新物种的形成(产生生殖隔离)。(4)⑥和⑦成为两个不同物种的标志是产生生殖隔离。可遗传变异为生物进化提供原材料,A正确;生物进化的基本单位不是个体,而是种群,B错误;⑥⑦生活的区域不同,所以利用的生物和非生物资源不同,C错误;自然选择的直接对象是表型,D错误;不同海拔高度的选择是自然选择,有利于不同种群的基因频率朝不同方向演化,E正确。

答案:(1)基因(遗传) (2)②③ (3)有利于在⑥⑦原种群之间形成地理隔离,使⑥⑦原种群个体失去交配机会 (4)产生生殖隔离 AE

第 5 页 共 6 页

人教(2019)生物必修2课时跟踪检测

(二十)协同进化与生物多样性的形成

1.判断下列叙述的正误,对的打“√”,错的打“×”。

(1)不同生物之间的相互影响形成了生物的多样性。(×)

(2)生物通过有性生殖,实现了基因重组,增强了生物变异的多样性。(√)

(3)生物登陆改变着陆地环境,陆地上复杂的环境又为生物进化提供了更广阔的舞台。(√)

(4)中性突变理论认为决定生物进化方向的是中性突变的逐渐积累。(√)

2.协同进化就是“生态的舞台,共同的表演”,下列关于协同进化的说法,错误的是( )

A.协同进化可发生在不同物种之间

B.协同进化可发生在生物与无机环境之间

C.猎豹与羚羊之间的“军备竞赛”实现了二者的协同进化

D.研究协同进化无法预测某物种的存在

解析:选D 协同进化可发生在不同物种之间,也可发生在生物与无机环境之间,A、B正确;猎豹与羚羊之间的“军备竞赛”淘汰了二者中的老、弱、病、残等个体,实现了二者的协同进化,C正确;研究协同进化可预测某物种的存在,如达尔文根据某种兰花具有细长花距而预测出为其传粉的某种昆虫应具有同样细长的吸管似的口器,D错误。

3.甲、乙两物种在某一地区共同生存了上百万年,甲以乙为食。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙的进化可能与该地区环境变化有关

B.物种乙的存在与进化会阻碍物种甲的进化

C.若甲是动物,乙可能是植物,也可能是动物

D.甲基因频率改变可能引起乙基因频率的改变

解析:选B 根据协同进化的观点,物种乙的存在与进化会促进物种甲的进化,有利于提高生物多样性,B错误。

4.地球上出现需氧型生物,自养型生物,真核生物的先后顺序依次为( )

A.需氧型生物,自养型生物,真核生物

B.自养型生物,需氧型生物,真核生物

C.自养型生物,真核生物,需氧型生物

D.需氧型生物,真核生物,自养型生物

解析:选B 原始大气中没有氧气,所以只有出现自养型生物后才有可能在大气中出现氧气,使需氧型生物的出现成为可能,真核生物的出现晚于原核生物。故选B。

5.生物多样性的本质是( )

A.基因多样性 B.蛋白质多样性

C.生态系统多样性 D.物种多样性

解析:选A 基因的多样性是指物种的种内个体或种群间的基因变化,每个物种都是一个独特的基因库,基因的多样性决定了生物种类的多样性;基因多样性是生物多样性的根本原因。故选A。

6.“蛟龙号”在马里亚纳海沟7 062米处,发现了一个新物种——盲鱼。下列叙述正确的是( )

A.盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,一定不能相互交配

B.盲鱼个体间在生存竞争过程中相互选择、协同进化

C.原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是漆黑、低氧、高压的生存环境

D.即使盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种

解析:选D 盲鱼和某种浅水鱼种群的基因库存有显著差异,但有可能是同一物种,并非一定不能相互交配,A错误;盲鱼个体间在生存竞争过程中不是协同进化,B错误;原始鱼类进化为盲鱼的根本原因是种群基因频率的改变,C错误;盲鱼和原始鱼类再次生活在相同环境也不能进化为同一物种,D正确。

7.美国白蛾是外来入侵物种,对果树等农作物可造成严重的危害。科学家利用某病毒防治该害虫,防治结果如图所示。下列有关分析错误的是( )

A.a→b年间,美国白蛾能适应入侵地的环境

B.c年时,美国白蛾种群的基因库与b年时的相同

C.该病毒对美国白蛾种群的抗性具有选择作用

D.美国白蛾与该病毒和当地物种相互适应、协同进化

解析:选B a→b年间,美国白蛾的种群数量增长较快,说明其能适应入侵地的环境,A正确。c年时,由于种群数量减少,因此美国白蛾种群的基因库与b年时不一定相同,B错误。引入病毒后,白蛾种群数量下降,说明该病毒对美国白蛾种群的抗性具有选择作用,C正确。引入病毒后,白蛾在病毒的影响下,数量减少,两者之间存在共同选择,因此美国白蛾与该病毒和当地物种发生了共同进化,D正确。

8.下列关于生物多样性的叙述,正确的是( )

A.生物界的丰富多彩,起控制作用的是DNA的多样性

B.DNA分子结构的多样性主要表现为4种碱基配对方式的多样性

C.生物界的多样性是由物种的多样性体现的

D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性

解析:选A 生物界的丰富多彩,起控制作用的是DNA的多样性,A正确;DNA分子结构的多样性主要表现在碱基对的排列顺序不同,B错误;生物界的多样性是由基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性体现的,C、D错误。

9.世界自然基金会发表报告指出,在1998~2008年10年间,新几内亚岛上发现了1 060种新物种,其中有12种为哺乳动物,如居住在山上的羊毛鼠、生活在水中惹人喜爱的扁鳍海豚等。下列关于协同进化与生物多样性形成的叙述,正确的是( )

A.物种之间的协同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的

B.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

C.一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化

D.不同物种之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化

解析:选C 物种之间的协同进化既可以是相互斗争、相互淘汰,从而改变种群基因频率,导致进化发生,也可以是在互利的条件下,相互选择、共同进化,A错误;生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性,B错误;一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,因为不同物种之间存在协同进化,C正确;协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,D错误。

10.协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”,协同进化丰富了生物的多样性。下列有关说法错误的是( )

A.研究协同进化无法预测某物种的存在

B.可遗传变异提高了种群的基因多样性

C.协同进化导致了生物多样性的形成

D.种群内部个体间的差异体现了遗传多样性

解析:选A 研究协同进化可预测某种生物的存在。

11.根据以下资料回答问题:

根据分类学的记载,地球上生活着的生物约有200多万种,但是每年都有新物种被发现。近年来在3 000 m深的深海热泉孔周围,发现了以前没有记载的生物。这就说明,生物界还有待人们的继续发现,有人估计现存生物的实际种类应当在450万种左右。

(1)从遗传水平看,生物新性状的出现主要是______的结果,而进行有性生殖的生物,后代的不同表型主要是________的结果。

(2)从进化角度看,物种的多样性主要是由______________________________________

____________________________________________________________综合作用的结果。

(3)我国的四川、甘肃等地,在海拔2 000~4 000 m的高山中生活着珍稀动物大熊猫,据统计,目前野生大熊猫仅存800只左右。

①造成大熊猫濒危的因素很多,如食物结构简单,繁殖力________,但主要原因是

________________________________________________________________________。

②从生物多样性的角度看,如果大熊猫灭绝,就意味着该物种所拥有的全部________从地球上永远消失,从长远发展来看,必定会对生态系统的稳定性造成影响。

③有的学者提出,通过克隆技术大量繁殖大熊猫,然后再将它们送回野生环境以增加其种群数目。从遗传多样性的角度分析,这样做的最大弊端是__________________________

__________________________________________________________________________。

解析:(1)变异的来源有基因突变、基因重组、染色体变异,而生物新性状的出现是由基因突变造成的,进行有性生殖的生物,后代的不同表型主要是基因重组的结果。(2)由于变异的不定向性及生物生存的多种多样的环境对生物进行不同方向的自然选择导致生物性状多样性。(3)①大熊猫濒临灭绝的原因有多个方面:食物单一,繁殖能力很弱等,但主要原因是人类活动干扰和破坏了大熊猫的生存环境。②一种生物的灭绝,会导致该物种的基因从地球上全部消失。③克隆技术的运用能够实现种群数目的增加,但会破坏种群基因库中基因的多样性。

答案:(1)基因突变 基因重组 (2)环境的多样性及突变和基因重组、自然选择及隔离 (3)①很弱 人类活动干扰和破坏了大熊猫的生存环境 ②基因 ③破坏种群基因库中基因的多样性

12.关于生物进化方面的证据,下列相关叙述正确的是( )

A.图1四种地雀喙的差异是由于不同环境食物的刺激所致的不同变异

B.图2昆虫的两类翅形的形成是对环境的主动适应

C.图3是两种体色的桦尺蛾,它们的性状分化证实了物种形成的机制

D.图4中两种动物之间的关系对两者都是有益的,捕食者的存在有利于增加物种多样性

解析:选D 生物变异的产生是体内遗传物质发生改变的结果,并不是环境食物的刺激以及生物对环境的主动适应所导致的,A、B错误;生物性状的分化是变异的结果,并不能证实物种形成的机制,C错误;生物之间的捕食关系,对捕食者和被捕食者都是有利的,二者之间相互选择,协同进化,D正确。

13.北美洲某种臭虫以当地无患子科植物的气球状蔓生果为食,臭虫需要用锋利的喙刺穿果实,据统计喙长如图1所示;1920年,有人从亚洲引进平底金苏雨树,其果实的果皮比较薄,据统计到1980年,以它为食的臭虫的喙长如图2所示。下列叙述不合理的是( )

A.平底金苏雨树与臭虫间发生了协同进化

B.平底金苏雨树与当地植物存在种间竞争关系

C.臭虫体内控制喙长度的基因发生突变可能早于引进平底金苏雨树

D.生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫间形成了生殖隔离

解析:选D 平底金苏雨树引进后,臭虫喙长变短,因此它们在相互影响中发生了协同进化;平底金苏雨树与当地植物竞争阳光和土壤中的水分和养分等;臭虫体内控制喙长度的基因发生突变的时间可能早于引进平底金苏雨树的时间,平底金苏雨树只不过起了选择作用;生活在无患子科植物和平底金苏雨树上的臭虫种群,由于自然选择的差异,基因频率定向改变,导致两个种群的基因库有差异,由题干信息无法判断两者之间是否已形成生殖隔离。

14.研究者对分布在喜马拉雅山东侧不同海拔高度的358种鸣禽进行了研究,绘制了该地区鸣禽物种的演化图表(部分)及其在不同海拔分布情况的示意图(图中数字编号和字母代表不同鸣禽物种的种群)。回答下列问题:

(1)种群①内部个体间形态和大小方面的差异,体现的是________多样性。

(2)在②③④⑤四个物种中,亲缘关系最近的两个物种是________。

(3)该研究发现,种群分布区域的扩大是喜马拉雅鸟类新物种形成的关键步骤之一,就⑥⑦形成过程而言,种群X分布区域扩大的意义是_______________________________

______________________________________________________________。

(4)由种群X进化成为⑥⑦两个物种的历程约为七百万年,⑥和⑦成为两个不同物种的标志是____________。下列关于这一进化历程的叙述,正确的是________(多选)。

A.X中的个体发生了可遗传的突变

B.⑥⑦中每个个体是进化的基本单位

C.⑥⑦一直利用相同的生物和非生物资源

D.自然选择的直接对象是种群X中不同的等位基因

E.不同海拔高度的选择有利于不同种群的基因频率朝不同方向演化

解析:(1)同一种群内不同个体表型的差异体现了生物多样性层次中的基因(遗传)多样性。(2)分析题图可知,在②③④⑤四个物种中②和③亲缘关系最近,因为②③是由最近的同一物种进化而来的。(3)由于喜马拉雅地区地形和气候条件复杂,若种群分布区域扩大,则有利于在⑥⑦原种群之间形成地理隔离,使⑥⑦原种群个体失去交配机会,从而导致新物种的形成(产生生殖隔离)。(4)⑥和⑦成为两个不同物种的标志是产生生殖隔离。可遗传变异为生物进化提供原材料,A正确;生物进化的基本单位不是个体,而是种群,B错误;⑥⑦生活的区域不同,所以利用的生物和非生物资源不同,C错误;自然选择的直接对象是表型,D错误;不同海拔高度的选择是自然选择,有利于不同种群的基因频率朝不同方向演化,E正确。

答案:(1)基因(遗传) (2)②③ (3)有利于在⑥⑦原种群之间形成地理隔离,使⑥⑦原种群个体失去交配机会 (4)产生生殖隔离 AE

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成