黑龙江省哈尔滨市南岗区重点高中2023-2024学年高一上学期第一次月考语文学科试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区重点高中2023-2024学年高一上学期第一次月考语文学科试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 18:21:01 | ||

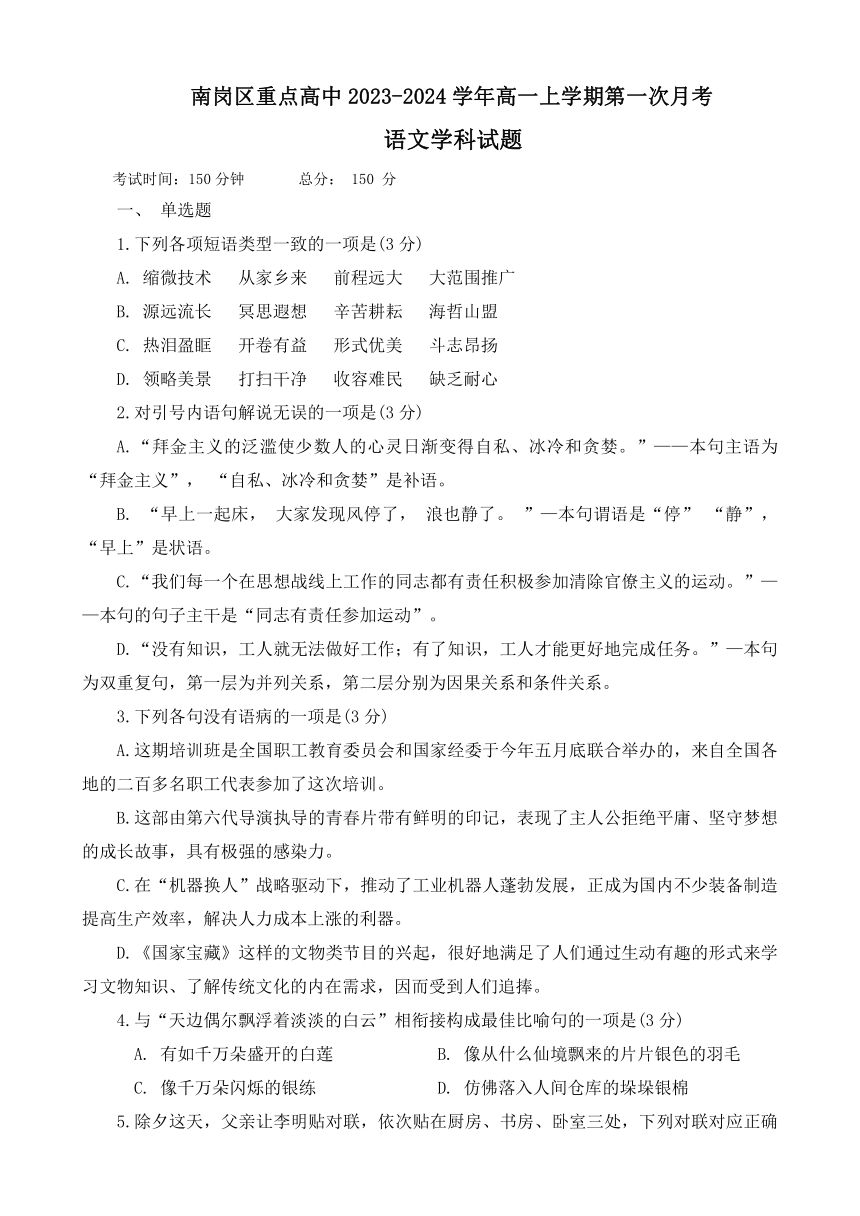

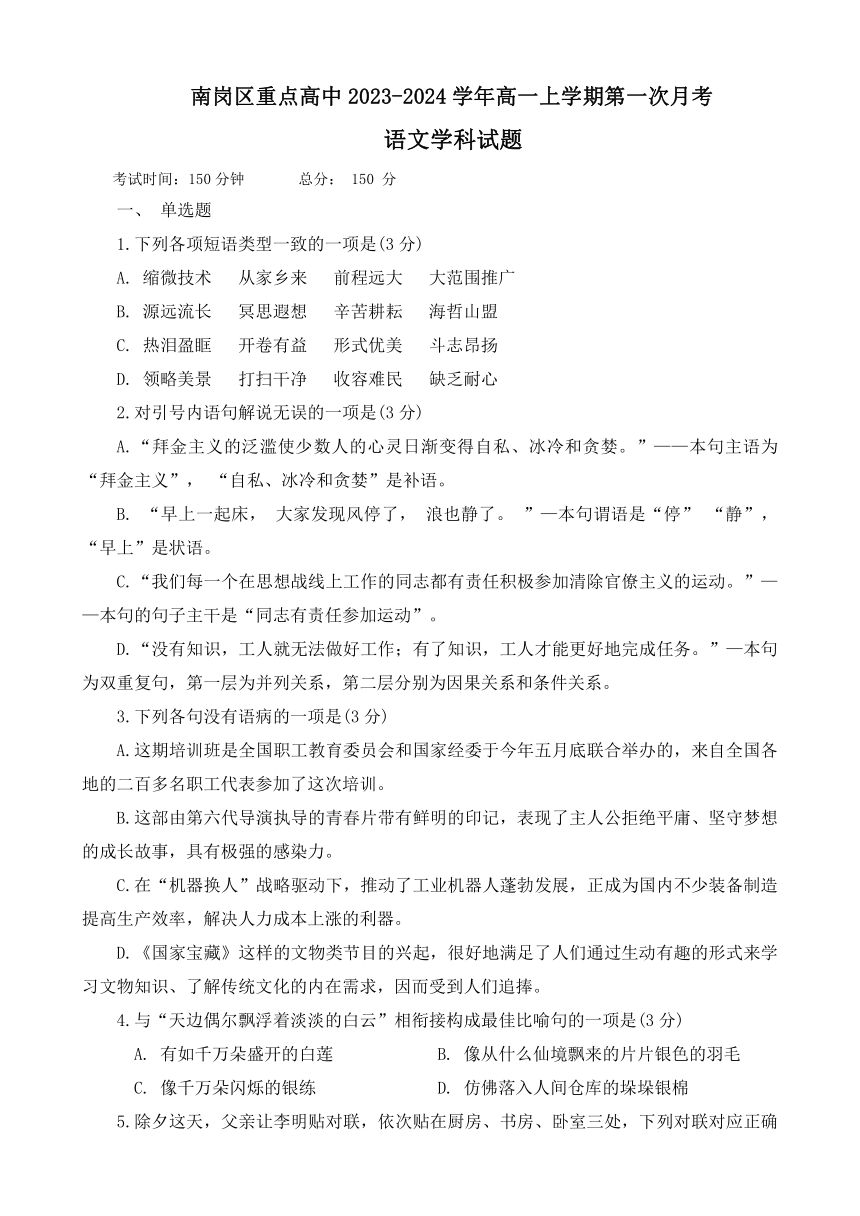

图片预览

文档简介

南岗区重点高中2023-2024学年高一上学期第一次月考

语文学科试题

考试时间:150分钟 总分: 150 分

一、 单选题

1.下列各项短语类型一致的一项是(3分)

A. 缩微技术 从家乡来 前程远大 大范围推广

B. 源远流长 冥思遐想 辛苦耕耘 海哲山盟

C. 热泪盈眶 开卷有益 形式优美 斗志昂扬

D. 领略美景 打扫干净 收容难民 缺乏耐心

2.对引号内语句解说无误的一项是(3分)

A.“拜金主义的泛滥使少数人的心灵日渐变得自私、冰冷和贪婪。”——本句主语为“拜金主义”, “自私、冰冷和贪婪”是补语。

B. “早上一起床, 大家发现风停了, 浪也静了。 ”—本句谓语是“停” “静”, “早上”是状语。

C.“我们每一个在思想战线上工作的同志都有责任积极参加清除官僚主义的运动。”——本句的句子主干是“同志有责任参加运动”。

D.“没有知识,工人就无法做好工作;有了知识,工人才能更好地完成任务。”—本句为双重复句,第一层为并列关系,第二层分别为因果关系和条件关系。

3.下列各句没有语病的一项是(3分)

A.这期培训班是全国职工教育委员会和国家经委于今年五月底联合举办的,来自全国各地的二百多名职工代表参加了这次培训。

B.这部由第六代导演执导的青春片带有鲜明的印记,表现了主人公拒绝平庸、坚守梦想的成长故事,具有极强的感染力。

C.在“机器换人”战略驱动下,推动了工业机器人蓬勃发展,正成为国内不少装备制造提高生产效率,解决人力成本上涨的利器。

D.《国家宝藏》这样的文物类节目的兴起,很好地满足了人们通过生动有趣的形式来学习文物知识、了解传统文化的内在需求,因而受到人们追捧。

4.与“天边偶尔飘浮着淡淡的白云”相衔接构成最佳比喻句的一项是(3分)

A. 有如千万朵盛开的白莲 B. 像从什么仙境飘来的片片银色的羽毛

C. 像千万朵闪烁的银练 D. 仿佛落入人间仓库的垛垛银棉

5.除夕这天,父亲让李明贴对联,依次贴在厨房、书房、卧室三处,下列对联对应正确且符合贴对联要求的一组是(3分)

①厨中妙手调美味,只凭巧手煮清羹

②粒米皆从辛苦得,寸薪不是等闲来

③江山万里如画,神州四时皆春

④汉石周金鸿文永宝,林风山月雅兴长留

⑤菱花光映纱窗晓,杨柳春风拥画图

⑥窗前草色侵吟席,帘外花香入睡轩

A.②④⑥ B.①③⑤ C.②④⑤ D.①③⑥

二、诗歌

阅读下面现代诗,完成6-7题。

金黄的稻束

郑敏

金黄的稻束站在

割过的秋天的田里,

我想起无数个疲倦的母亲,

黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,

收获日的满月在

高耸的树巅上,

暮色里,远山

围着我们的心边,

没有一个雕像能比这更静默。

肩荷着那伟大的疲倦, 你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河,

而你们, 站在那儿,

将成为人类的一个思想。

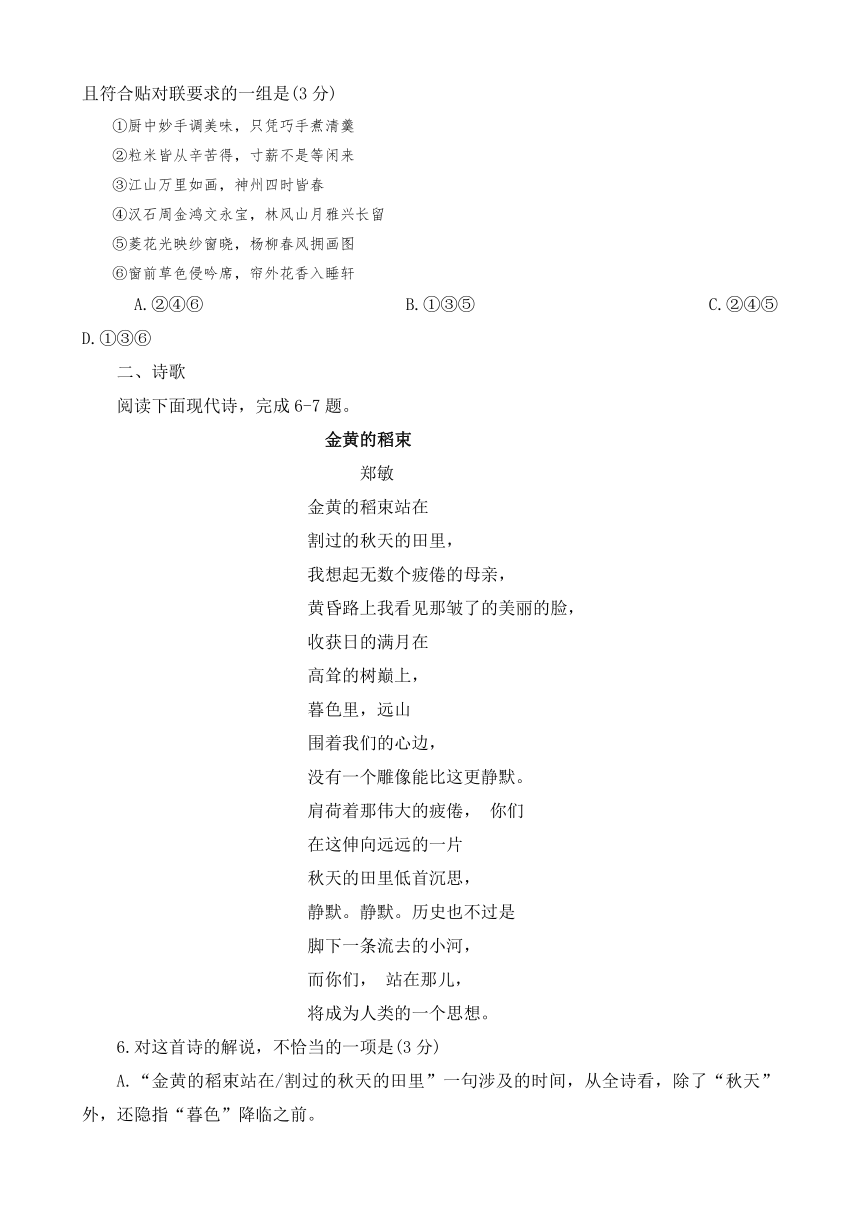

6.对这首诗的解说,不恰当的一项是(3分)

A.“金黄的稻束站在/割过的秋天的田里”一句涉及的时间,从全诗看,除了“秋天”外,还隐指“暮色”降临之前。

B “黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸”,把“皱”与“美丽”并列,寓有讴歌母亲的劳动和感叹时光流逝之意。

C.“你们/在这伸向远远的一片/秋天的田里低首沉思”的诗句中, “你们”指“稻束”,而沉思的内容是下文“历史也不过是…………”。

D.“静默”在诗中反复出现, “静默”既是稻束的形象,也隐喻母亲的形象,是默默承受一切的生命姿态。

7.对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)

A.诗歌以“金黄的稻束”为中心形象展开联想,通过稻田、路上、天空、远山等空间性的位移,传达一个时间性的主题——对劳动中生命力的消逝的沉思。

B.诗歌赋予“金黄的稻束”以积极、强烈的视觉印象和消极、 “静默”无言的听觉感受,意在利用两者的不协调,把关注点从外在画面转向内在的生命感受。

C.“金黄的稻束” “收获日的满月”等形象都具有圆满意味,但诗歌未写收获日的快慰和满足,却引人思考劳动者母亲的“疲倦”。

D.“历史”不过是“脚下一条流去的小河”,稻束“将成为人类的一个思想”,诗人把抽象的事物变形为眼前具体可感的形象,使意蕴更加深邃。

阅读下面这首诗歌,完成8-9题。

红 梅

苏轼

怕愁贪睡独开迟, 自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色, 尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态, 酒晕无端上玉肌。

诗老华不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】诗老:指苏轼的前辈诗人石曼卿。

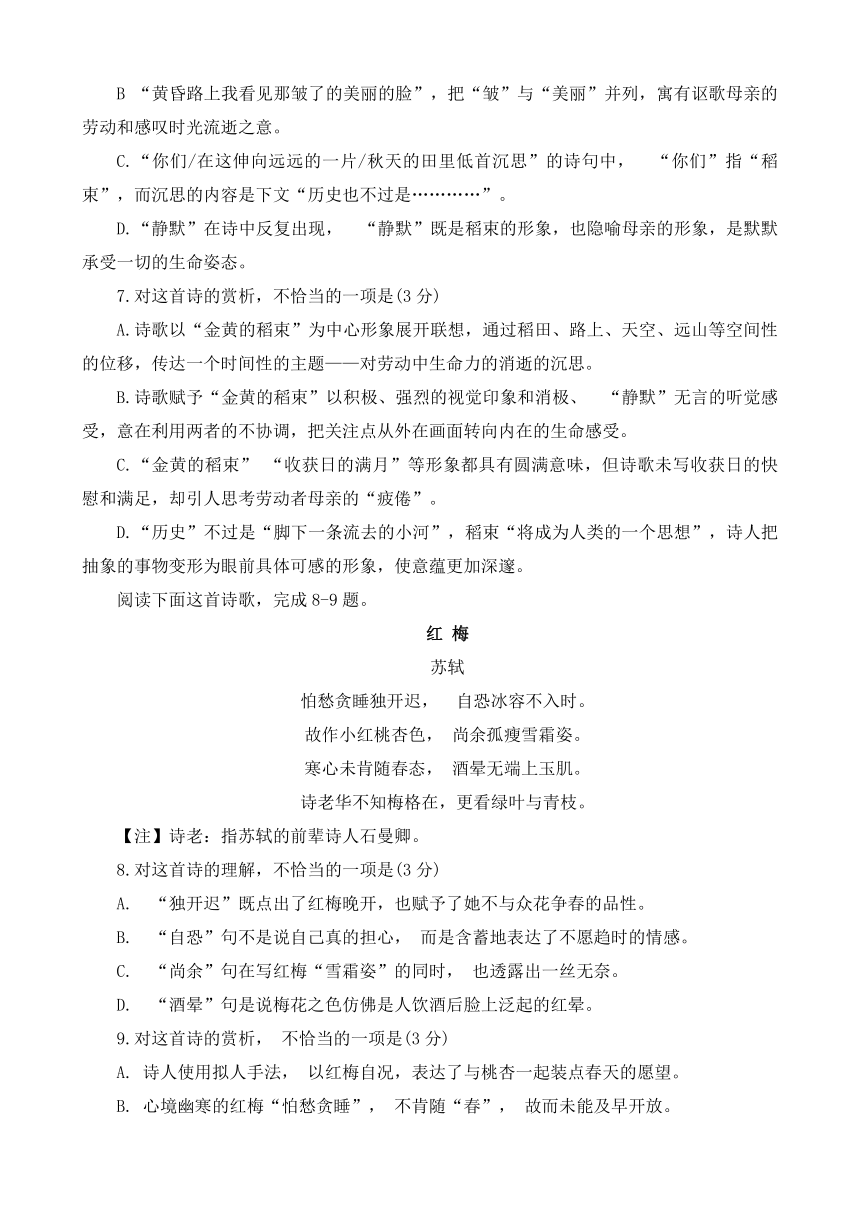

8.对这首诗的理解,不恰当的一项是(3分)

A. “独开迟”既点出了红梅晚开,也赋予了她不与众花争春的品性。

B. “自恐”句不是说自己真的担心, 而是含蓄地表达了不愿趋时的情感。

C. “尚余”句在写红梅“雪霜姿”的同时, 也透露出一丝无奈。

D. “酒晕”句是说梅花之色仿佛是人饮酒后脸上泛起的红晕。

9.对这首诗的赏析, 不恰当的一项是(3分)

A. 诗人使用拟人手法, 以红梅自况,表达了与桃杏一起装点春天的愿望。

B. 心境幽寒的红梅“怕愁贪睡”, 不肯随“春”, 故而未能及早开放。

C. 红梅生机难抑,烂漫开放,冰容雪姿,孤瘦高洁, 自成一片春光。

D. 面对百花盛开的“春态”, 红梅仍深自怵惕, 保持自己的节操。

阅读下面这首词,完成10-11题。

点绛唇 绍兴乙卯登绝顶小亭

叶梦得

缥缈危亭, 笑谈独在千峰上。与谁同赏。万里横烟浪。

老去情怀, 犹作天涯想。 空惆怅。少年豪放。莫学衰翁样。

【注】叶梦得(1077-1148),南宋主战派人物之一,本词作于宋高宗绍兴五年(1135年)作者被迫去任、归居吴兴卞山时。

10.下列对本词的理解,不正确的一项是(3分)

A.词的首句开门见山,与词题中“绝顶小亭”照应;“缥缈”二字写出了小亭立于绝顶、云雾缥缈的情景。

B.从“独在”二字看,词人似乎是独自登上小亭,但从“笑谈”和“少年豪放”来看,一同登亭的应该还有晚辈。

C.“笑谈独在千峰上”与杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”异曲同工,表达了相同的思想情感。

D.“万里横烟浪”写词人在绝顶小亭极目所见,描绘出一幅辽远无际、苍茫宏阔的景象,意境雄浑。

11.这首词表现了词人怎样的思想感情,请结合词句简要分析。 (6分)

三、小说阅读

阅读下面的文字,完成12-14 小题。

常守山

聂鑫森

云阳山云雾深处的常家村,最让人高看一眼的是常守山。

常守山65岁了。个子高大,脸盘也宽大,配着大眼、长耳、高鼻、阔嘴,还有嘴边永远浮着的笑意,村民们都说他是生就的佛相。

他是种田的好把式, 几亩水田, 山田侍弄得条理分明, 不需要妻子帮忙。他也是盘山(种树、栽竹)的行家里手, 屋后的一大片自留山, 是他储钱、 取钱的银行。

种田、 盘山之外, 他精力还有富余, 家里设有工匠房, 摆放着打铁的红炉、 砧台, 做木工活用的砍凳、工具柜。农具中的锄、耙、铲、 刀, 都是老式样, 但尺寸要大一些, 因为他身高力大, 用起来才过瘾。 家具也是按老规矩打造, 时新的款式他嗤之以鼻, 而且是就地取材, 什么胶合板、纤维板、木屑板绝对敬而远之。

农具、 家具, 常守山做了为的是自用, 并不以此作为谋生的项目。但有一种东西, 他不常用, 别人也不常用, 他却隔三差五地制作, 那就是打更报时、驱赶野兽的木梆。

木梆在城市、 乡村, 早成了文物。 自从有了钟、表, 还要它来报时吗?在山区用得着它的时候, 是守秋。各家都有苞谷地, 到了夜晚, 敲梆吓走那些前来偷、咬苞谷棒子的猴子、野猪。现在条件好了, 敲梆太费事,提一个便宜的录音机去, 里面录着敲锣打鼓放靴炮的响亮声响, 充了电的干电池可以用好几个小时, 守秋的人坐在一堆篝火后, 隔一阵按一下开关播出声音, 莫说是猴子、 野猪, 连豹子都逃得远远的。

妻子问: “老常, 没用的木梆, 你还做? ”

“你不懂什么叫 ‘无用之用’ ! ”常守山哈哈一笑。

原先守秋用木梆时, 村民来索取, 常守山是免费相送。现在呢, 没人要了。

他做的木梆, 用的是散发香气的樟木。砍倒一棵樟树, 裁掉枝杈只留下主干, 将树皮剥去, 然后将主干锯成一截一截的, 再锯成长方形的坯料。他把坯料架空, 放在遮阳、通风的阁楼上, 让它自然干燥, 两三年后就可以启用。

木梆不等着用, 常守山做起来可以从从容容。坯料长一尺、 宽五寸、厚四寸, 中段镂空, 空间的上部比下部要厚一些, 因为上部要经受敲打。更重要的是上部和下部的断面上,要锉出高高低低、大大小小的齿状。称之为回音齿。然后在木梆的一端,安上手柄。敲梆的棒棰, 用的是老南竹的粗壮竹根, 用火炙直,用砂纸磨光磨亮。竹根棒槌敲在木梆上, “梆——梆——梆——”, 声音高亢、宏重, 传得很远很远,像京剧舞台上的花脸演员叫板, 有经久不息的膛音。

做一个木梆, 又费时又费工。

村民们背地里议论:常守山是不是脑子出了问题?

常家堂屋的墙上, 隔些日子, 旧木梆换下来, 再把新木梆换上去。有时候, 常守山兴致来了, 取下木掷, 站到门外的土坪里, 或轻或重地敲打几声,像一个顽皮的细伢崽。

常守山对妻子说: “只有一种东西我打造不出来,那就是手机!但我会玩手机,这就是古人所说的:君子使物, 不为物使。 ”

一个农民说出这样的话,不但妻子听不懂,村民也会听不懂, 不简单啊。常守山虽只念过初中,但他喜欢读书自学,传统国学的普及本他买了不少,夜晚灯下,津津有味地手不释卷。

常守山夫妇一直没有孩子。妻子总是心怀内疚, 常守山说: “我们有养老保险, 这比儿女还靠得住。 ”

村里第一个玩手机抖音的,是常守山。

初冬,常守山去竹山挖冬笋。他把手机固定在一根三四尺长的细竹竿上, 由妻子举着,视频或近或远地对着他。最有趣的是他头扎白毛巾,背着一个很大的竹背篓, 背篓里放着一把短柄二齿锄;左手拿着木梆,右手拿着竹根棒棰。他像电影《平原游击战》中那个敲梆人一样, 先敲几声梆, 然后喊道: “平安无事啊——”妻子笑得差点岔了气。常守山又说道: “冬笋是美味,人人都想吃。最好的冬笋,是藏在土下不冒尖, 可怎么才知道它藏在哪里呢?我来告诉你。”

背景是远山苍翠,近景是一片青绿的竹林。常守山先介绍怎么找到竹笋:一是先看竹叶,哪棵竹子的竹叶青葱茂密,它肯定孕育着冬笋。二看竹枝,竹枝的走向便是竹鞭的走向,找到竹鞭就找到了冬笋。三看竹干的颜色, 青亮光滑的, 说明竹龄短, 冬笋就在竹根附近; 光泽发暗还有白色斑点的, 则是老竹, 竹鞭长, 冬笋离竹根就远一些。解说中, 出现一个一个的画面。接着, 是常守山用短柄二齿锄,挖出一只一只肥硕的冬笋,丢进背篓里。结束时,他又敲响几声梆,说: “常家村,家家有竹林,请来这里旅游观光,采购冬笋,体验挖冬笋的乐趣!”

妻子问: “你怎么不说请来我们常家?”

“到哪家不是一样?常家村是一家人。 ”

这个抖音视频在网上一发出, 马上爆红。村民们很感动,赶快转发到各自的微信朋友圈。沿着云缠雾绕的山区公路,私家小车、 电商的货车, 一拨一拨地来到常家村, 看风景,吃农家饭菜, 采买土特产。许多人家还有客房, 可以安闲地住宿。

常守山家有四间客房, 总是住得满满的。

他领着客人去游山, 手里提着木梆。 山谷里、岔道边、密林中, 不时地敲两下, 提醒客人不要走散了。到了快吃饭时,他的妻子在家门前敲响三声梆,他也回应三声梆,表示马上会转回来, 比打手机还便捷。半夜三更,客人已沉入梦乡, 常守山会披衣起床,说是去院墙外巡查,轻轻打几声梆。

妻子说: “还用得着你去敲梆报时吗?”

“不是报时, 是报平安。 家在梆声里, 这个念想就很温馨。 ”

“老常,你是个人物!”

如今,村民们常去常家索取木梆。

“常爷,我来求个木梆敲一敲! ”

常守山拍了拍手,说: “好! ”

12.下列对小说内容及特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章首段介绍了常家村所处的位置,地理环境,以及常守山在村里的地位,起到了统摄全篇,震撼人心的作用。

B. 作者善于用典型的事件来表现人物,作者通过常守山做梆子、拍抖音、搞民宿等事件,很好地凸显了常守山的形象。

C. 作者很好地利用了反转的手法,前面写木梆无人问津,后面写“村民常常来取”,可见村民受到了常守山的影响。

D. “背景是远山苍翠,近景是一片青绿的竹林”,既描绘了云阳山优美的景色,又使挖笋富有意境。

13.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.作者选取了几个与主人公相关的生活片段进行剪裁和组合,作品无激烈矛盾冲突,叙事节奏舒缓。.

B.小说运用外貌、语言、动作、心理等描写塑造了常守山的形象,还运用侧面描写使其形象更鲜明,

C.“你不懂什么叫无用之用!”此处的“无用之用”设置悬念,激发读者兴趣,暗示下文木梆的作用。

D.小说描写非常细腻,比如常守山做木梆的过程和常守山挖取竹笋的情形,充满了浓郁的生活气息。

14. 常守山的身上寄寓了深厚的传统美德,请结合小说简要分析。 (6分)

阅读下面的文字,完成15-17 小题。

菜园(节选)

沈从文

夏日薄暮, 这个中年妇人, 穿件白色细麻布旧式衣服, 拿把宫扇, 在菜园外小溪边站立纳凉。侍立在身边的是穿白绸短衣裤的年青男子。两人常常沉默着半天不说话,听柳上晚蝉拖长着声音飞去,或者听溪水声音。 溪水绕菜园折向东去, 水清见底, 常有小虾小鱼, 鱼小到除了看玩就无用处。 那时节, 鱼大致也在休息了。动风时, 晚风中混有素馨、 兰花、茉莉花香。做母亲的便笑着问儿子, 是不是能在这样情境中想出两句好诗。

男子笑着说,这天气是连说话也觉得可惜的天气,做诗等于糟蹋好风光。听到这样话的母亲莞尔而笑。

二十二岁的生日, 做母亲的为儿子备了一桌特别酒席, 到晚来两人对坐饮酒。 窗外就是菜园, 时正十二月, 大雪刚过, 园中一片白。 已经摘下还未落客的白菜, 全成堆的在园中, 白雪盖满, 正像一座座大坟。

“你今天满二十二岁, 不单是天下变得不同,就是我们家中, 也变得真可怕。我今年五十, 人也老了。总算把你教养成人,玉家不至于绝了香火。你爹若在世,就太好了。 ”

听说“母亲也老了”这类话的少琛, 不知如何,忽想起一件心事来了。他蓄了许久的意思今天才有机会说出。他说他想去北京。

北京方面他有一个舅父,听说在旗章胡同开铺子, 生意不恶。

听说儿子要到北京去,做母亲的似乎稍稍吃了一惊。这惊讶是儿子料得到的,正因为不愿意使母亲惊讶,所以直到最近才说出来。然而她也挂念着那胞兄的。

“你去看看你三舅,还是做别的事 ”

“我想读点书。 ”

“我们这人家还读什么书 世界天天变,我真怕。”

“我去三个月又回来, 也说不定。 ”

“要去,我不妨碍你。你希望走走就走走,只是书,不读也不什么要紧。像我们这种人,知识多,也是灾难!”

这妇人这样慨乎其言的说后, 问他预备过年再去还是到北京过年。儿子说赶考试,还是年前走好,且趁路上清静,也极难得。

时间过了三年。玉家菜园还是玉家菜园。地方一切新的变故甚多,随同革命,北伐……于是许多青壮年死到野外。……于是北京改成了北平。

当母亲接到了儿子的一封信,说本学期终了可以回家来住一月时,欢喜极了。

儿子如期回来了。更出于意外叫人惊喜的,是同时还有一个新媳妇回来。这事情直到进了家门母亲才知道,做母亲的似乎人年轻了十岁。

儿子回家的消息不久就传遍了本城,美丽的媳妇不久也就为本城人全知道了。因为地方小,从北京方面回来的人不多,虽然绅士们的过从仍然缺少,但渐渐有绅士们的儿子到玉家菜园中的事了。还有本地教育局,在一次集会中,也把这家从北平回来的男子与媳妇请去开会了。还有那种对未来有所倾心的年青人,从别的事情上知道了玉家儿子的姓名, 因为一种倾慕,特邀集了三五好友来奉访了。

时间仍然是热天,在门外溪边小立,听水听蝉,或在瓜棚豆畦间谈话,看天上晚霞,五年前母子两人过的日子如今多了一人。

因为媳妇特别爱菊花,今年回家,拟定看过菊花,方回北平,所以做母亲的特别令工人留出一块地种菊花,母亲见一对年轻人,在菊圃边料理菊花,便做着一种无害于事极其合理的祖母的幻梦。

儿子同母亲正说北平如何栽培菊花的,忽然县里有人来说,有点事情,请两个年青人去谈一谈。来人连洗手的暇裕也没有留给主人, 把一对年青人就“请”去了。从此一去,便不再回家了。

做母亲的当时纵稍稍吃惊,也仍然没有想到此后事情。

第二天, 做母亲的已病倒在床, 原来儿子同媳妇, 已与三个因其他缘故而得着同样灾难的青年人,陈尸到教场的一隅了。

三天后大街上贴了告示,才使她同本城人同时知道儿子原来是共产党。仿佛还亏得衙门中人因为想到要白菜吃, 才把老的留下来, 也没有把菜园产业全部充公。这样打量着而苦笑的老年人, 不应当就死去,还得经营菜园才行。她于是仍然卖菜, 活下来了。

秋天来时菊花开遍了一地。地方有势力的绅士在园中宴客、 赏菊、赋诗。

玉家菜园或者终有一天会改作玉家花园,因为园中菊花多而且好,有地方绅士和新贵强借作宴客的地方了。

骤然憔悴如七十岁的女主人, 每天坐在园里空坪中喂鸡, 一面回想一些无用处的旧事。

一九二九年夏 (有删改)

15.下列对小说相关内容及艺术特点的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“他蓄了许久的意思今天才有机会说出。”写儿子“蓄谋已久”,既体现了儿子对去北京读书的向往,也体现了儿子对母亲的不舍和母亲不允许他去北京的担心。

B.“已经摘下还未落窖的白菜,全成堆的在园中, 白雪盖满,正像一座座大坟。 ”这句话渲染了小说的悲剧氛围,暗示人物悲惨的命运。

C.画线文段中虽对儿子、媳妇及青年人被杀害的过程采用了略写方式,简单、冷静的叙述中却能体味出敌人的惨无人道,革命者为革命牺牲的崇高精神。

D.小说中乡绅们儿子来访、教育局请他们开会、年青人奉访这三件事都从正面写出了“儿子”对当地人的积极影响。

16.第一段“夏夜母子纳凉”场景的营造, 有何作用 (6分)

17.结合全文,简要分析玉家太太的形象。 (6分)

四、语言文字运用

阅读下面的文字,完成18-19 小题。

秋分前后的两个节气分别是白露和寒露, ① ,却反映了不同的气象与物候。

从气象上看, 白露是夏秋的过渡节气, 此时秋老虎刚刚退去, 天气逐渐变凉, 昼夜温差增大。如果用一个字来形容, 白露是“凉”、 而寒露则是“寒”, 气温更低。

从物候上看,白露和寒露的代表性物候, ② 。白露节气一到,先头雁阵就往南飞去,所以白露的“一候”是“鸿雁来”,寒露“一候”是“鸿雁来宾”,多了一个“宾”字, 以示先后之别。两者的“二候”,分别是“玄鸟归”和“雀入大水为蛤”, 玄鸟(燕子)和黄雀也都是候鸟, 一个在白露“二候”时已回南方过冬, 另一个在寒露“二候”时还在枯水的河湖之滨觅食。两者的“三候”分别是“群鸟养羞 (馐)”和“菊有黄华”,前者说的是各种留鸟开始存储过冬食粮,后者则揭示了在百花凋零的寒露“三候”, ③ 。

“白露身不露, 寒露脚不露”, 白露时节,要注意保暖, 尤其是展昏之际, 更要防着凉感冒; 而在寒露时节, 不能再穿凉鞋、裸露双脚, 以防寒从足生。

18.下列各句中的引号和文中画波浪线处的“寒”的引号,作用相同的一项是(3分)

A. 对人物进行描写要从不同的角度来观察,这样才可以做到苏东坡说的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。

B. 画家徐冬冬创作的“东风解冻”中国画,在深色中点染进红黄绿蓝四种鲜明的色彩,整个画面顿显生机。

C.假如我们做学问都是跟着别人后面走,始终不能解决重要的问题。我们遇到的所谓“卡脖子”的问题, 正是因为在很多重要问题上,还是跟着别人走。

D. 曹雪芹擅长绘画, 中国画讲究“三远”,即平远、高远、深远。平远、高远、深远有不同的目的,所表现的效果也不同。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每句话不超过 12个字。 (6分)

阅读下面的文字, 完成20-22 小题。

春天好像并不遥远了,我放下手中的笔,遥望那面白雪覆盖的山坡, 白茫茫的雪依然那么阴冷, 丝毫没有融化的意思。我想这里并无春天, 矿山的春天只是冬天的一个 ① , 或是夏天的一个开端。杏花开的时候, 雪还没有化完, 空气里的暖意依旧躲躲闪闪, 不肯 ② 地到来。风从谷底扫过,带着煤尘,带着冬天的余温,一缕一缕,忽地在你身旁随地翻滚几下,像得了羊角风,抽搐几下,便急速向高处一路卷过去, 遇到一棵树便散开了, 一转眼, 又聚在一起, 横穿马路, 最后在山坡上的居民区 ③ 。

我无数次站在山下的平原上,观望眼前这一道道疫瘦的山峰,就如一匹匹瘦骨嶙峋横卧的瘦马,它们营养不良,皮毛杂乱。它们的身后并没有更多的山峰, 是一个被抬高的荒原, 荒原之下是厚厚的黄土, 群峰只是一个假象, 显得很冷峻, 很有筋骨, 那些突显裸露的山崖四季都是一个颜色: 灰色。夏季 ④ 的绿根本遮挡不住山坡的苍凉,这种苍凉是北方的苍凉,是命中注定的苍凉。但苍凉之下却埋藏着乌黑的煤,积淀了亿年之久蕴藏着巨大能量的煤,深深地潜伏在苍凉的山体之下。多年之后,我终于悟出:真正美好的事物,都隐藏在朴实并不华丽的外表之下。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)

A. 结束 大大咧咧 作鸟兽散 零乱

B. 延续 大大方方 作鸟兽散 零星

C. 延续 大大方方 一哄而散 零乱

D. 结束 大大咧咧 一哄而散 零星

21.比喻具有相似性,请结合文段内容,简要分析画横线句子所用比喻的相似性。 (3分)

22.文中画波浪线的句子可以改写成: “一缕一缕带着煤尘和冬天余温的风从谷底扫过,忽地在你身旁随地翻滚几下,像得了羊角风,抽搐几下,便急速向高处一路吹过去。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好? (4分)

五、课内填空题

23. 课内填空,解释句中加点词含义。 (3分)

①峥嵘岁月 ②挥斥方遒

③只是朱颜改 ④说怿女美

⑤采之欲遗谁 ⑥俟我于城隅

六、默写

24.名句填写。 (5分)

①《沁园春·长沙》中, 词人面对“万类霜天竞自由”的自然之景, 发出了“ , ”的慨叹, 表现了自己的雄心壮志。

②《涉江采芙蓉》 “ , ” 运用比兴手法写抒情主人公形象的雅洁及营造清幽、高洁的意境。

③ 《 虞美 人 》 中 词 人 遥望 金 陵 想象 ,并 传 出 物 是 人 非 的 无 限 怅 恨 的 慨 叹 诗句: , 。

④《诗经·静女》中,有两句动作神态描写非常生动,表现出女孩的活泼淘气,男孩的耿直憨厚,这两句是“ , ” 。

⑤秦观在《鹊桥仙》中表达自己独特爱情观的句子是 , 。

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。 (60分)

涤心静灵,养韵提品,修养是个人魅力的基础。古人云,修身齐家治国平天下,把修身列在了首位,说明良好的个人修养是成就事业的前提。在高度发达的现代社会里,修养不高的人比比皆是,缺乏修养的人还有很多。修养不够,对社会无益。

作为新时代青年,你对此有何感悟与思考?请结合材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.C

2. C

3. A (B项搭配不当;C项成分残缺;D项搭配不当,“受到人们的追捧”的主语应该是“《国家宝藏》这样的文物类节目”,不是“兴起”。)

4. B

5. A

解析:本题考查对偶修辞手法的判定及熟练运用。解答此类题可用排除法。题干中给出了对联所贴的场所“厨房、书房、卧室”,在内容上,对联要符合所张贴的场所。根据关键词“江山”~“如画”~“神州”可知,③是用在客厅的,不适用于书房,据此排除B、D两项。根据关键词“纱窗”“吟席”“帘外”“睡轩”可知,⑤和⑥都是用在卧室的,但⑤的上下联构不成对仗。故答案为A项。

6. C

7.D

8. C (C 选项说“‘尚余’句透露出一丝无奈”不确。“尚余孤瘦雪霜姿”是说无论谁人也无法动摇红梅凌霜傲雪的风姿,表现的是一股冷峻、豪迈之气。)

9. A (A 选项说“诗人……以红梅自况,表达了与桃杏一起装点春天的愿望”不确。诗中只说红梅的外表颜色与桃花杏花接近,并未表现红梅欲与桃杏争春的意味,况且诗中“怕愁贪睡独开迟”“寒心未肯随春态”等诗句明明白白地道出红梅不愿争春的意味。此项的说法是对作者情感态度的理解、分析失当。)

10. C

11.①表现了词人年纪虽大却依然想要恢复中原的壮志。“老去情怀,犹作天涯想”一句中的“天涯”一词就非常鲜明地表现了词人的雄心壮志。②抒发了壮志难酬、报国无门的无奈之感。词人空有恢复中原之志,却无人支持,被迫离职隐居,终究“空惆怅”。③抒发了缺乏知音理解的孤寂之情。大好河山,“独”“与谁同赏”,流露出孤独失意之情。④鼓励身边的年轻人应胸襟豪迈、胸怀大志。词人激励年轻人 应该豪放一点,“莫学衰翁样”。 (答出一点给2分,其中“思想情感”1分,“结合诗句简要分析”(1分;答出任意三点即可)

12. A

13. B

14. ①勤劳质朴。常守山是一个农民,他把几亩水田、山田侍弄得条理分明,不需要妻子帮忙,种田、盘山之外,精力还有富余。②重视乡情,与人为善。原先守秋用木梆时,村民来索取,常守山免费相送;邀请大家来旅游时介绍全村,认为常家村是一家人。③学习传统国学,坚守传统。他坚持学习传统国学,对木梆念念不忘,认为家在梆声里,这个念想就很温馨。

15.D

16.①夏夜母子纳凉的环境描写,渲染了一种自在温馨、幽静诗意的氛围。②体现了玉家母子优雅闲适的生活情趣。③与下文人物的悲剧和“菜园之死”作对比。

17.①善于经营,勤劳坚韧:多年独自操持家务、养育儿子,善于治家理家。②尊重孩子:不阻拦儿子去北京。③有文化,有情趣:喜欢诗词,举止优雅。④洞察人生:对外界变化和生活很了解。

18. D

19. ①虽然都以“露”来命名;②都以观察鸟儿的变化为主;③唯有菊花开得黄艳夺目

20. B

21. ①句中把瘦瘦的山峰比作瘦骨嶙峋横卧的瘦马,体现了比喻的相似性。②山峰冷峻有筋骨,和马的瘦骨嶙峋相似。③山崖凸显裸露、山坡苍凉,和马的营养不良、皮毛杂乱相似。

22.①强调的重点不同:改句强调的是风从谷底扫过的过程。原句强调的是风从谷底扫过时~带着煤尘,带着冬天的余温,一缕一缕”的状态,更符合原文的逻辑。

②表意的准确性、丰富性不同:改句的“吹”字比较普通,原句的“卷”字写出了风的力度和强度,表意更为准确丰富。

③句式不同:改句前半部分是长句,原句前半句是短句,抒情性更强,和语段的语言风格更一致。

23.①不平凡、不寻常 ②强劲有力③红润的容颜 ④ 喜悦 ⑤ 赠送 ⑥等待

24.①问苍茫大地,谁主沉浮 (②涉江采芙蓉,兰泽多芳草 ③雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改④爱而不见,搔首踟蹰⑤两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮

25.例文:

以德驭才,成就人生

修身、齐家,而后付诸行动,治国平天下,这是先贤大儒总结的实现理想之道,于我们当代青年而言,又何尝不是如此

良好的品德修养是实现理想必不可少的先决条件。《菜根谭》中有句名言,“德者事业之基,未有基不固而栋宇坚久者。”一个注重修身立德的人,会不断矫正自己的一言一行,使之符合社会规范和价值标准。这样的人能得到公众认可,能在社会上站稳脚跟,进而才能谈得上追求理想、成就人生。古人说“修身、齐家、治国、平天下”,现代人说“欲做事先做人``,说的都是这个道理。

国无德不兴,人无德不立。一个人如果在品德修养上有欠缺,纵使才华过人,纵使拼命钻营,终究也不会有大成就,相反,很有可能误入歧途而身败名裂。民国文人胡兰成可谓是这方面的一个典型。作为汪伪政府的第一才子,胡兰成的文学功底非同一般。然而,无论其文学才华多出众,加在他身上的标签却是背叛民族的“大汉奸``,他已被无可辩驳地钉上了历史耻辱柱。大节有亏,则众长难掩。无论何时,品德都是一个人立世的根基。

可见,我们在追求理想的道路上,首先必须夯实品德修养的根基。而后,树立什么样的人生目标就成为决定性的命题。

“两弹一星”功臣梁思礼是梁启超最小的儿子。1949年,他在美国拿到博士学位后回国效力,他的同窗好友林桦留在美国发展。数十年后,梁思礼成为航天部总工程师,但他的工资只有林桦的百分之一。可梁思礼一点也不后悔,“他干的导弹是瞄准中国的,我干的导弹是保卫祖国的。”梁思礼没有计较一己的名利得失,他在潜心科研、保家卫国的同时,达成了理想,成就了自己。

顾炎武说“天下兴亡,匹夫有责任”,范仲淹讲“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”作为新时代新青年,我们要同梁思礼一样,走出孤芳自赏的“小我”,融入祖国和人民的“大我”, 以报效祖国为己任,以服务人民为追求,站在时代潮头,活出最美的青春。

总之,在追求理想的道路上,我们要注重修身立德,系好人生第一粒扣子,我们还要超越一己的格局,去追求为国为民的“宽仁大义”。

岁月不老,青春不朽;生逢其时,重任在肩。让我们在祖国的万里长空放飞青春理想,在复兴的壮阔征程激扬青春力量。理想的开头是青春,正青春,待出发!

语文学科试题

考试时间:150分钟 总分: 150 分

一、 单选题

1.下列各项短语类型一致的一项是(3分)

A. 缩微技术 从家乡来 前程远大 大范围推广

B. 源远流长 冥思遐想 辛苦耕耘 海哲山盟

C. 热泪盈眶 开卷有益 形式优美 斗志昂扬

D. 领略美景 打扫干净 收容难民 缺乏耐心

2.对引号内语句解说无误的一项是(3分)

A.“拜金主义的泛滥使少数人的心灵日渐变得自私、冰冷和贪婪。”——本句主语为“拜金主义”, “自私、冰冷和贪婪”是补语。

B. “早上一起床, 大家发现风停了, 浪也静了。 ”—本句谓语是“停” “静”, “早上”是状语。

C.“我们每一个在思想战线上工作的同志都有责任积极参加清除官僚主义的运动。”——本句的句子主干是“同志有责任参加运动”。

D.“没有知识,工人就无法做好工作;有了知识,工人才能更好地完成任务。”—本句为双重复句,第一层为并列关系,第二层分别为因果关系和条件关系。

3.下列各句没有语病的一项是(3分)

A.这期培训班是全国职工教育委员会和国家经委于今年五月底联合举办的,来自全国各地的二百多名职工代表参加了这次培训。

B.这部由第六代导演执导的青春片带有鲜明的印记,表现了主人公拒绝平庸、坚守梦想的成长故事,具有极强的感染力。

C.在“机器换人”战略驱动下,推动了工业机器人蓬勃发展,正成为国内不少装备制造提高生产效率,解决人力成本上涨的利器。

D.《国家宝藏》这样的文物类节目的兴起,很好地满足了人们通过生动有趣的形式来学习文物知识、了解传统文化的内在需求,因而受到人们追捧。

4.与“天边偶尔飘浮着淡淡的白云”相衔接构成最佳比喻句的一项是(3分)

A. 有如千万朵盛开的白莲 B. 像从什么仙境飘来的片片银色的羽毛

C. 像千万朵闪烁的银练 D. 仿佛落入人间仓库的垛垛银棉

5.除夕这天,父亲让李明贴对联,依次贴在厨房、书房、卧室三处,下列对联对应正确且符合贴对联要求的一组是(3分)

①厨中妙手调美味,只凭巧手煮清羹

②粒米皆从辛苦得,寸薪不是等闲来

③江山万里如画,神州四时皆春

④汉石周金鸿文永宝,林风山月雅兴长留

⑤菱花光映纱窗晓,杨柳春风拥画图

⑥窗前草色侵吟席,帘外花香入睡轩

A.②④⑥ B.①③⑤ C.②④⑤ D.①③⑥

二、诗歌

阅读下面现代诗,完成6-7题。

金黄的稻束

郑敏

金黄的稻束站在

割过的秋天的田里,

我想起无数个疲倦的母亲,

黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,

收获日的满月在

高耸的树巅上,

暮色里,远山

围着我们的心边,

没有一个雕像能比这更静默。

肩荷着那伟大的疲倦, 你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河,

而你们, 站在那儿,

将成为人类的一个思想。

6.对这首诗的解说,不恰当的一项是(3分)

A.“金黄的稻束站在/割过的秋天的田里”一句涉及的时间,从全诗看,除了“秋天”外,还隐指“暮色”降临之前。

B “黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸”,把“皱”与“美丽”并列,寓有讴歌母亲的劳动和感叹时光流逝之意。

C.“你们/在这伸向远远的一片/秋天的田里低首沉思”的诗句中, “你们”指“稻束”,而沉思的内容是下文“历史也不过是…………”。

D.“静默”在诗中反复出现, “静默”既是稻束的形象,也隐喻母亲的形象,是默默承受一切的生命姿态。

7.对这首诗的赏析,不恰当的一项是(3分)

A.诗歌以“金黄的稻束”为中心形象展开联想,通过稻田、路上、天空、远山等空间性的位移,传达一个时间性的主题——对劳动中生命力的消逝的沉思。

B.诗歌赋予“金黄的稻束”以积极、强烈的视觉印象和消极、 “静默”无言的听觉感受,意在利用两者的不协调,把关注点从外在画面转向内在的生命感受。

C.“金黄的稻束” “收获日的满月”等形象都具有圆满意味,但诗歌未写收获日的快慰和满足,却引人思考劳动者母亲的“疲倦”。

D.“历史”不过是“脚下一条流去的小河”,稻束“将成为人类的一个思想”,诗人把抽象的事物变形为眼前具体可感的形象,使意蕴更加深邃。

阅读下面这首诗歌,完成8-9题。

红 梅

苏轼

怕愁贪睡独开迟, 自恐冰容不入时。

故作小红桃杏色, 尚余孤瘦雪霜姿。

寒心未肯随春态, 酒晕无端上玉肌。

诗老华不知梅格在,更看绿叶与青枝。

【注】诗老:指苏轼的前辈诗人石曼卿。

8.对这首诗的理解,不恰当的一项是(3分)

A. “独开迟”既点出了红梅晚开,也赋予了她不与众花争春的品性。

B. “自恐”句不是说自己真的担心, 而是含蓄地表达了不愿趋时的情感。

C. “尚余”句在写红梅“雪霜姿”的同时, 也透露出一丝无奈。

D. “酒晕”句是说梅花之色仿佛是人饮酒后脸上泛起的红晕。

9.对这首诗的赏析, 不恰当的一项是(3分)

A. 诗人使用拟人手法, 以红梅自况,表达了与桃杏一起装点春天的愿望。

B. 心境幽寒的红梅“怕愁贪睡”, 不肯随“春”, 故而未能及早开放。

C. 红梅生机难抑,烂漫开放,冰容雪姿,孤瘦高洁, 自成一片春光。

D. 面对百花盛开的“春态”, 红梅仍深自怵惕, 保持自己的节操。

阅读下面这首词,完成10-11题。

点绛唇 绍兴乙卯登绝顶小亭

叶梦得

缥缈危亭, 笑谈独在千峰上。与谁同赏。万里横烟浪。

老去情怀, 犹作天涯想。 空惆怅。少年豪放。莫学衰翁样。

【注】叶梦得(1077-1148),南宋主战派人物之一,本词作于宋高宗绍兴五年(1135年)作者被迫去任、归居吴兴卞山时。

10.下列对本词的理解,不正确的一项是(3分)

A.词的首句开门见山,与词题中“绝顶小亭”照应;“缥缈”二字写出了小亭立于绝顶、云雾缥缈的情景。

B.从“独在”二字看,词人似乎是独自登上小亭,但从“笑谈”和“少年豪放”来看,一同登亭的应该还有晚辈。

C.“笑谈独在千峰上”与杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”异曲同工,表达了相同的思想情感。

D.“万里横烟浪”写词人在绝顶小亭极目所见,描绘出一幅辽远无际、苍茫宏阔的景象,意境雄浑。

11.这首词表现了词人怎样的思想感情,请结合词句简要分析。 (6分)

三、小说阅读

阅读下面的文字,完成12-14 小题。

常守山

聂鑫森

云阳山云雾深处的常家村,最让人高看一眼的是常守山。

常守山65岁了。个子高大,脸盘也宽大,配着大眼、长耳、高鼻、阔嘴,还有嘴边永远浮着的笑意,村民们都说他是生就的佛相。

他是种田的好把式, 几亩水田, 山田侍弄得条理分明, 不需要妻子帮忙。他也是盘山(种树、栽竹)的行家里手, 屋后的一大片自留山, 是他储钱、 取钱的银行。

种田、 盘山之外, 他精力还有富余, 家里设有工匠房, 摆放着打铁的红炉、 砧台, 做木工活用的砍凳、工具柜。农具中的锄、耙、铲、 刀, 都是老式样, 但尺寸要大一些, 因为他身高力大, 用起来才过瘾。 家具也是按老规矩打造, 时新的款式他嗤之以鼻, 而且是就地取材, 什么胶合板、纤维板、木屑板绝对敬而远之。

农具、 家具, 常守山做了为的是自用, 并不以此作为谋生的项目。但有一种东西, 他不常用, 别人也不常用, 他却隔三差五地制作, 那就是打更报时、驱赶野兽的木梆。

木梆在城市、 乡村, 早成了文物。 自从有了钟、表, 还要它来报时吗?在山区用得着它的时候, 是守秋。各家都有苞谷地, 到了夜晚, 敲梆吓走那些前来偷、咬苞谷棒子的猴子、野猪。现在条件好了, 敲梆太费事,提一个便宜的录音机去, 里面录着敲锣打鼓放靴炮的响亮声响, 充了电的干电池可以用好几个小时, 守秋的人坐在一堆篝火后, 隔一阵按一下开关播出声音, 莫说是猴子、 野猪, 连豹子都逃得远远的。

妻子问: “老常, 没用的木梆, 你还做? ”

“你不懂什么叫 ‘无用之用’ ! ”常守山哈哈一笑。

原先守秋用木梆时, 村民来索取, 常守山是免费相送。现在呢, 没人要了。

他做的木梆, 用的是散发香气的樟木。砍倒一棵樟树, 裁掉枝杈只留下主干, 将树皮剥去, 然后将主干锯成一截一截的, 再锯成长方形的坯料。他把坯料架空, 放在遮阳、通风的阁楼上, 让它自然干燥, 两三年后就可以启用。

木梆不等着用, 常守山做起来可以从从容容。坯料长一尺、 宽五寸、厚四寸, 中段镂空, 空间的上部比下部要厚一些, 因为上部要经受敲打。更重要的是上部和下部的断面上,要锉出高高低低、大大小小的齿状。称之为回音齿。然后在木梆的一端,安上手柄。敲梆的棒棰, 用的是老南竹的粗壮竹根, 用火炙直,用砂纸磨光磨亮。竹根棒槌敲在木梆上, “梆——梆——梆——”, 声音高亢、宏重, 传得很远很远,像京剧舞台上的花脸演员叫板, 有经久不息的膛音。

做一个木梆, 又费时又费工。

村民们背地里议论:常守山是不是脑子出了问题?

常家堂屋的墙上, 隔些日子, 旧木梆换下来, 再把新木梆换上去。有时候, 常守山兴致来了, 取下木掷, 站到门外的土坪里, 或轻或重地敲打几声,像一个顽皮的细伢崽。

常守山对妻子说: “只有一种东西我打造不出来,那就是手机!但我会玩手机,这就是古人所说的:君子使物, 不为物使。 ”

一个农民说出这样的话,不但妻子听不懂,村民也会听不懂, 不简单啊。常守山虽只念过初中,但他喜欢读书自学,传统国学的普及本他买了不少,夜晚灯下,津津有味地手不释卷。

常守山夫妇一直没有孩子。妻子总是心怀内疚, 常守山说: “我们有养老保险, 这比儿女还靠得住。 ”

村里第一个玩手机抖音的,是常守山。

初冬,常守山去竹山挖冬笋。他把手机固定在一根三四尺长的细竹竿上, 由妻子举着,视频或近或远地对着他。最有趣的是他头扎白毛巾,背着一个很大的竹背篓, 背篓里放着一把短柄二齿锄;左手拿着木梆,右手拿着竹根棒棰。他像电影《平原游击战》中那个敲梆人一样, 先敲几声梆, 然后喊道: “平安无事啊——”妻子笑得差点岔了气。常守山又说道: “冬笋是美味,人人都想吃。最好的冬笋,是藏在土下不冒尖, 可怎么才知道它藏在哪里呢?我来告诉你。”

背景是远山苍翠,近景是一片青绿的竹林。常守山先介绍怎么找到竹笋:一是先看竹叶,哪棵竹子的竹叶青葱茂密,它肯定孕育着冬笋。二看竹枝,竹枝的走向便是竹鞭的走向,找到竹鞭就找到了冬笋。三看竹干的颜色, 青亮光滑的, 说明竹龄短, 冬笋就在竹根附近; 光泽发暗还有白色斑点的, 则是老竹, 竹鞭长, 冬笋离竹根就远一些。解说中, 出现一个一个的画面。接着, 是常守山用短柄二齿锄,挖出一只一只肥硕的冬笋,丢进背篓里。结束时,他又敲响几声梆,说: “常家村,家家有竹林,请来这里旅游观光,采购冬笋,体验挖冬笋的乐趣!”

妻子问: “你怎么不说请来我们常家?”

“到哪家不是一样?常家村是一家人。 ”

这个抖音视频在网上一发出, 马上爆红。村民们很感动,赶快转发到各自的微信朋友圈。沿着云缠雾绕的山区公路,私家小车、 电商的货车, 一拨一拨地来到常家村, 看风景,吃农家饭菜, 采买土特产。许多人家还有客房, 可以安闲地住宿。

常守山家有四间客房, 总是住得满满的。

他领着客人去游山, 手里提着木梆。 山谷里、岔道边、密林中, 不时地敲两下, 提醒客人不要走散了。到了快吃饭时,他的妻子在家门前敲响三声梆,他也回应三声梆,表示马上会转回来, 比打手机还便捷。半夜三更,客人已沉入梦乡, 常守山会披衣起床,说是去院墙外巡查,轻轻打几声梆。

妻子说: “还用得着你去敲梆报时吗?”

“不是报时, 是报平安。 家在梆声里, 这个念想就很温馨。 ”

“老常,你是个人物!”

如今,村民们常去常家索取木梆。

“常爷,我来求个木梆敲一敲! ”

常守山拍了拍手,说: “好! ”

12.下列对小说内容及特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.文章首段介绍了常家村所处的位置,地理环境,以及常守山在村里的地位,起到了统摄全篇,震撼人心的作用。

B. 作者善于用典型的事件来表现人物,作者通过常守山做梆子、拍抖音、搞民宿等事件,很好地凸显了常守山的形象。

C. 作者很好地利用了反转的手法,前面写木梆无人问津,后面写“村民常常来取”,可见村民受到了常守山的影响。

D. “背景是远山苍翠,近景是一片青绿的竹林”,既描绘了云阳山优美的景色,又使挖笋富有意境。

13.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.作者选取了几个与主人公相关的生活片段进行剪裁和组合,作品无激烈矛盾冲突,叙事节奏舒缓。.

B.小说运用外貌、语言、动作、心理等描写塑造了常守山的形象,还运用侧面描写使其形象更鲜明,

C.“你不懂什么叫无用之用!”此处的“无用之用”设置悬念,激发读者兴趣,暗示下文木梆的作用。

D.小说描写非常细腻,比如常守山做木梆的过程和常守山挖取竹笋的情形,充满了浓郁的生活气息。

14. 常守山的身上寄寓了深厚的传统美德,请结合小说简要分析。 (6分)

阅读下面的文字,完成15-17 小题。

菜园(节选)

沈从文

夏日薄暮, 这个中年妇人, 穿件白色细麻布旧式衣服, 拿把宫扇, 在菜园外小溪边站立纳凉。侍立在身边的是穿白绸短衣裤的年青男子。两人常常沉默着半天不说话,听柳上晚蝉拖长着声音飞去,或者听溪水声音。 溪水绕菜园折向东去, 水清见底, 常有小虾小鱼, 鱼小到除了看玩就无用处。 那时节, 鱼大致也在休息了。动风时, 晚风中混有素馨、 兰花、茉莉花香。做母亲的便笑着问儿子, 是不是能在这样情境中想出两句好诗。

男子笑着说,这天气是连说话也觉得可惜的天气,做诗等于糟蹋好风光。听到这样话的母亲莞尔而笑。

二十二岁的生日, 做母亲的为儿子备了一桌特别酒席, 到晚来两人对坐饮酒。 窗外就是菜园, 时正十二月, 大雪刚过, 园中一片白。 已经摘下还未落客的白菜, 全成堆的在园中, 白雪盖满, 正像一座座大坟。

“你今天满二十二岁, 不单是天下变得不同,就是我们家中, 也变得真可怕。我今年五十, 人也老了。总算把你教养成人,玉家不至于绝了香火。你爹若在世,就太好了。 ”

听说“母亲也老了”这类话的少琛, 不知如何,忽想起一件心事来了。他蓄了许久的意思今天才有机会说出。他说他想去北京。

北京方面他有一个舅父,听说在旗章胡同开铺子, 生意不恶。

听说儿子要到北京去,做母亲的似乎稍稍吃了一惊。这惊讶是儿子料得到的,正因为不愿意使母亲惊讶,所以直到最近才说出来。然而她也挂念着那胞兄的。

“你去看看你三舅,还是做别的事 ”

“我想读点书。 ”

“我们这人家还读什么书 世界天天变,我真怕。”

“我去三个月又回来, 也说不定。 ”

“要去,我不妨碍你。你希望走走就走走,只是书,不读也不什么要紧。像我们这种人,知识多,也是灾难!”

这妇人这样慨乎其言的说后, 问他预备过年再去还是到北京过年。儿子说赶考试,还是年前走好,且趁路上清静,也极难得。

时间过了三年。玉家菜园还是玉家菜园。地方一切新的变故甚多,随同革命,北伐……于是许多青壮年死到野外。……于是北京改成了北平。

当母亲接到了儿子的一封信,说本学期终了可以回家来住一月时,欢喜极了。

儿子如期回来了。更出于意外叫人惊喜的,是同时还有一个新媳妇回来。这事情直到进了家门母亲才知道,做母亲的似乎人年轻了十岁。

儿子回家的消息不久就传遍了本城,美丽的媳妇不久也就为本城人全知道了。因为地方小,从北京方面回来的人不多,虽然绅士们的过从仍然缺少,但渐渐有绅士们的儿子到玉家菜园中的事了。还有本地教育局,在一次集会中,也把这家从北平回来的男子与媳妇请去开会了。还有那种对未来有所倾心的年青人,从别的事情上知道了玉家儿子的姓名, 因为一种倾慕,特邀集了三五好友来奉访了。

时间仍然是热天,在门外溪边小立,听水听蝉,或在瓜棚豆畦间谈话,看天上晚霞,五年前母子两人过的日子如今多了一人。

因为媳妇特别爱菊花,今年回家,拟定看过菊花,方回北平,所以做母亲的特别令工人留出一块地种菊花,母亲见一对年轻人,在菊圃边料理菊花,便做着一种无害于事极其合理的祖母的幻梦。

儿子同母亲正说北平如何栽培菊花的,忽然县里有人来说,有点事情,请两个年青人去谈一谈。来人连洗手的暇裕也没有留给主人, 把一对年青人就“请”去了。从此一去,便不再回家了。

做母亲的当时纵稍稍吃惊,也仍然没有想到此后事情。

第二天, 做母亲的已病倒在床, 原来儿子同媳妇, 已与三个因其他缘故而得着同样灾难的青年人,陈尸到教场的一隅了。

三天后大街上贴了告示,才使她同本城人同时知道儿子原来是共产党。仿佛还亏得衙门中人因为想到要白菜吃, 才把老的留下来, 也没有把菜园产业全部充公。这样打量着而苦笑的老年人, 不应当就死去,还得经营菜园才行。她于是仍然卖菜, 活下来了。

秋天来时菊花开遍了一地。地方有势力的绅士在园中宴客、 赏菊、赋诗。

玉家菜园或者终有一天会改作玉家花园,因为园中菊花多而且好,有地方绅士和新贵强借作宴客的地方了。

骤然憔悴如七十岁的女主人, 每天坐在园里空坪中喂鸡, 一面回想一些无用处的旧事。

一九二九年夏 (有删改)

15.下列对小说相关内容及艺术特点的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.“他蓄了许久的意思今天才有机会说出。”写儿子“蓄谋已久”,既体现了儿子对去北京读书的向往,也体现了儿子对母亲的不舍和母亲不允许他去北京的担心。

B.“已经摘下还未落窖的白菜,全成堆的在园中, 白雪盖满,正像一座座大坟。 ”这句话渲染了小说的悲剧氛围,暗示人物悲惨的命运。

C.画线文段中虽对儿子、媳妇及青年人被杀害的过程采用了略写方式,简单、冷静的叙述中却能体味出敌人的惨无人道,革命者为革命牺牲的崇高精神。

D.小说中乡绅们儿子来访、教育局请他们开会、年青人奉访这三件事都从正面写出了“儿子”对当地人的积极影响。

16.第一段“夏夜母子纳凉”场景的营造, 有何作用 (6分)

17.结合全文,简要分析玉家太太的形象。 (6分)

四、语言文字运用

阅读下面的文字,完成18-19 小题。

秋分前后的两个节气分别是白露和寒露, ① ,却反映了不同的气象与物候。

从气象上看, 白露是夏秋的过渡节气, 此时秋老虎刚刚退去, 天气逐渐变凉, 昼夜温差增大。如果用一个字来形容, 白露是“凉”、 而寒露则是“寒”, 气温更低。

从物候上看,白露和寒露的代表性物候, ② 。白露节气一到,先头雁阵就往南飞去,所以白露的“一候”是“鸿雁来”,寒露“一候”是“鸿雁来宾”,多了一个“宾”字, 以示先后之别。两者的“二候”,分别是“玄鸟归”和“雀入大水为蛤”, 玄鸟(燕子)和黄雀也都是候鸟, 一个在白露“二候”时已回南方过冬, 另一个在寒露“二候”时还在枯水的河湖之滨觅食。两者的“三候”分别是“群鸟养羞 (馐)”和“菊有黄华”,前者说的是各种留鸟开始存储过冬食粮,后者则揭示了在百花凋零的寒露“三候”, ③ 。

“白露身不露, 寒露脚不露”, 白露时节,要注意保暖, 尤其是展昏之际, 更要防着凉感冒; 而在寒露时节, 不能再穿凉鞋、裸露双脚, 以防寒从足生。

18.下列各句中的引号和文中画波浪线处的“寒”的引号,作用相同的一项是(3分)

A. 对人物进行描写要从不同的角度来观察,这样才可以做到苏东坡说的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。

B. 画家徐冬冬创作的“东风解冻”中国画,在深色中点染进红黄绿蓝四种鲜明的色彩,整个画面顿显生机。

C.假如我们做学问都是跟着别人后面走,始终不能解决重要的问题。我们遇到的所谓“卡脖子”的问题, 正是因为在很多重要问题上,还是跟着别人走。

D. 曹雪芹擅长绘画, 中国画讲究“三远”,即平远、高远、深远。平远、高远、深远有不同的目的,所表现的效果也不同。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每句话不超过 12个字。 (6分)

阅读下面的文字, 完成20-22 小题。

春天好像并不遥远了,我放下手中的笔,遥望那面白雪覆盖的山坡, 白茫茫的雪依然那么阴冷, 丝毫没有融化的意思。我想这里并无春天, 矿山的春天只是冬天的一个 ① , 或是夏天的一个开端。杏花开的时候, 雪还没有化完, 空气里的暖意依旧躲躲闪闪, 不肯 ② 地到来。风从谷底扫过,带着煤尘,带着冬天的余温,一缕一缕,忽地在你身旁随地翻滚几下,像得了羊角风,抽搐几下,便急速向高处一路卷过去, 遇到一棵树便散开了, 一转眼, 又聚在一起, 横穿马路, 最后在山坡上的居民区 ③ 。

我无数次站在山下的平原上,观望眼前这一道道疫瘦的山峰,就如一匹匹瘦骨嶙峋横卧的瘦马,它们营养不良,皮毛杂乱。它们的身后并没有更多的山峰, 是一个被抬高的荒原, 荒原之下是厚厚的黄土, 群峰只是一个假象, 显得很冷峻, 很有筋骨, 那些突显裸露的山崖四季都是一个颜色: 灰色。夏季 ④ 的绿根本遮挡不住山坡的苍凉,这种苍凉是北方的苍凉,是命中注定的苍凉。但苍凉之下却埋藏着乌黑的煤,积淀了亿年之久蕴藏着巨大能量的煤,深深地潜伏在苍凉的山体之下。多年之后,我终于悟出:真正美好的事物,都隐藏在朴实并不华丽的外表之下。

20. 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)

A. 结束 大大咧咧 作鸟兽散 零乱

B. 延续 大大方方 作鸟兽散 零星

C. 延续 大大方方 一哄而散 零乱

D. 结束 大大咧咧 一哄而散 零星

21.比喻具有相似性,请结合文段内容,简要分析画横线句子所用比喻的相似性。 (3分)

22.文中画波浪线的句子可以改写成: “一缕一缕带着煤尘和冬天余温的风从谷底扫过,忽地在你身旁随地翻滚几下,像得了羊角风,抽搐几下,便急速向高处一路吹过去。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好? (4分)

五、课内填空题

23. 课内填空,解释句中加点词含义。 (3分)

①峥嵘岁月 ②挥斥方遒

③只是朱颜改 ④说怿女美

⑤采之欲遗谁 ⑥俟我于城隅

六、默写

24.名句填写。 (5分)

①《沁园春·长沙》中, 词人面对“万类霜天竞自由”的自然之景, 发出了“ , ”的慨叹, 表现了自己的雄心壮志。

②《涉江采芙蓉》 “ , ” 运用比兴手法写抒情主人公形象的雅洁及营造清幽、高洁的意境。

③ 《 虞美 人 》 中 词 人 遥望 金 陵 想象 ,并 传 出 物 是 人 非 的 无 限 怅 恨 的 慨 叹 诗句: , 。

④《诗经·静女》中,有两句动作神态描写非常生动,表现出女孩的活泼淘气,男孩的耿直憨厚,这两句是“ , ” 。

⑤秦观在《鹊桥仙》中表达自己独特爱情观的句子是 , 。

七、作文

25.阅读下面的材料,根据要求写作。 (60分)

涤心静灵,养韵提品,修养是个人魅力的基础。古人云,修身齐家治国平天下,把修身列在了首位,说明良好的个人修养是成就事业的前提。在高度发达的现代社会里,修养不高的人比比皆是,缺乏修养的人还有很多。修养不够,对社会无益。

作为新时代青年,你对此有何感悟与思考?请结合材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案

1.C

2. C

3. A (B项搭配不当;C项成分残缺;D项搭配不当,“受到人们的追捧”的主语应该是“《国家宝藏》这样的文物类节目”,不是“兴起”。)

4. B

5. A

解析:本题考查对偶修辞手法的判定及熟练运用。解答此类题可用排除法。题干中给出了对联所贴的场所“厨房、书房、卧室”,在内容上,对联要符合所张贴的场所。根据关键词“江山”~“如画”~“神州”可知,③是用在客厅的,不适用于书房,据此排除B、D两项。根据关键词“纱窗”“吟席”“帘外”“睡轩”可知,⑤和⑥都是用在卧室的,但⑤的上下联构不成对仗。故答案为A项。

6. C

7.D

8. C (C 选项说“‘尚余’句透露出一丝无奈”不确。“尚余孤瘦雪霜姿”是说无论谁人也无法动摇红梅凌霜傲雪的风姿,表现的是一股冷峻、豪迈之气。)

9. A (A 选项说“诗人……以红梅自况,表达了与桃杏一起装点春天的愿望”不确。诗中只说红梅的外表颜色与桃花杏花接近,并未表现红梅欲与桃杏争春的意味,况且诗中“怕愁贪睡独开迟”“寒心未肯随春态”等诗句明明白白地道出红梅不愿争春的意味。此项的说法是对作者情感态度的理解、分析失当。)

10. C

11.①表现了词人年纪虽大却依然想要恢复中原的壮志。“老去情怀,犹作天涯想”一句中的“天涯”一词就非常鲜明地表现了词人的雄心壮志。②抒发了壮志难酬、报国无门的无奈之感。词人空有恢复中原之志,却无人支持,被迫离职隐居,终究“空惆怅”。③抒发了缺乏知音理解的孤寂之情。大好河山,“独”“与谁同赏”,流露出孤独失意之情。④鼓励身边的年轻人应胸襟豪迈、胸怀大志。词人激励年轻人 应该豪放一点,“莫学衰翁样”。 (答出一点给2分,其中“思想情感”1分,“结合诗句简要分析”(1分;答出任意三点即可)

12. A

13. B

14. ①勤劳质朴。常守山是一个农民,他把几亩水田、山田侍弄得条理分明,不需要妻子帮忙,种田、盘山之外,精力还有富余。②重视乡情,与人为善。原先守秋用木梆时,村民来索取,常守山免费相送;邀请大家来旅游时介绍全村,认为常家村是一家人。③学习传统国学,坚守传统。他坚持学习传统国学,对木梆念念不忘,认为家在梆声里,这个念想就很温馨。

15.D

16.①夏夜母子纳凉的环境描写,渲染了一种自在温馨、幽静诗意的氛围。②体现了玉家母子优雅闲适的生活情趣。③与下文人物的悲剧和“菜园之死”作对比。

17.①善于经营,勤劳坚韧:多年独自操持家务、养育儿子,善于治家理家。②尊重孩子:不阻拦儿子去北京。③有文化,有情趣:喜欢诗词,举止优雅。④洞察人生:对外界变化和生活很了解。

18. D

19. ①虽然都以“露”来命名;②都以观察鸟儿的变化为主;③唯有菊花开得黄艳夺目

20. B

21. ①句中把瘦瘦的山峰比作瘦骨嶙峋横卧的瘦马,体现了比喻的相似性。②山峰冷峻有筋骨,和马的瘦骨嶙峋相似。③山崖凸显裸露、山坡苍凉,和马的营养不良、皮毛杂乱相似。

22.①强调的重点不同:改句强调的是风从谷底扫过的过程。原句强调的是风从谷底扫过时~带着煤尘,带着冬天的余温,一缕一缕”的状态,更符合原文的逻辑。

②表意的准确性、丰富性不同:改句的“吹”字比较普通,原句的“卷”字写出了风的力度和强度,表意更为准确丰富。

③句式不同:改句前半部分是长句,原句前半句是短句,抒情性更强,和语段的语言风格更一致。

23.①不平凡、不寻常 ②强劲有力③红润的容颜 ④ 喜悦 ⑤ 赠送 ⑥等待

24.①问苍茫大地,谁主沉浮 (②涉江采芙蓉,兰泽多芳草 ③雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改④爱而不见,搔首踟蹰⑤两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮

25.例文:

以德驭才,成就人生

修身、齐家,而后付诸行动,治国平天下,这是先贤大儒总结的实现理想之道,于我们当代青年而言,又何尝不是如此

良好的品德修养是实现理想必不可少的先决条件。《菜根谭》中有句名言,“德者事业之基,未有基不固而栋宇坚久者。”一个注重修身立德的人,会不断矫正自己的一言一行,使之符合社会规范和价值标准。这样的人能得到公众认可,能在社会上站稳脚跟,进而才能谈得上追求理想、成就人生。古人说“修身、齐家、治国、平天下”,现代人说“欲做事先做人``,说的都是这个道理。

国无德不兴,人无德不立。一个人如果在品德修养上有欠缺,纵使才华过人,纵使拼命钻营,终究也不会有大成就,相反,很有可能误入歧途而身败名裂。民国文人胡兰成可谓是这方面的一个典型。作为汪伪政府的第一才子,胡兰成的文学功底非同一般。然而,无论其文学才华多出众,加在他身上的标签却是背叛民族的“大汉奸``,他已被无可辩驳地钉上了历史耻辱柱。大节有亏,则众长难掩。无论何时,品德都是一个人立世的根基。

可见,我们在追求理想的道路上,首先必须夯实品德修养的根基。而后,树立什么样的人生目标就成为决定性的命题。

“两弹一星”功臣梁思礼是梁启超最小的儿子。1949年,他在美国拿到博士学位后回国效力,他的同窗好友林桦留在美国发展。数十年后,梁思礼成为航天部总工程师,但他的工资只有林桦的百分之一。可梁思礼一点也不后悔,“他干的导弹是瞄准中国的,我干的导弹是保卫祖国的。”梁思礼没有计较一己的名利得失,他在潜心科研、保家卫国的同时,达成了理想,成就了自己。

顾炎武说“天下兴亡,匹夫有责任”,范仲淹讲“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。”作为新时代新青年,我们要同梁思礼一样,走出孤芳自赏的“小我”,融入祖国和人民的“大我”, 以报效祖国为己任,以服务人民为追求,站在时代潮头,活出最美的青春。

总之,在追求理想的道路上,我们要注重修身立德,系好人生第一粒扣子,我们还要超越一己的格局,去追求为国为民的“宽仁大义”。

岁月不老,青春不朽;生逢其时,重任在肩。让我们在祖国的万里长空放飞青春理想,在复兴的壮阔征程激扬青春力量。理想的开头是青春,正青春,待出发!

同课章节目录