专题04 战争与改革:从商鞅变法到孝文帝改革 课件 2023-2024学年七年级历史专题期末复习课件

文档属性

| 名称 | 专题04 战争与改革:从商鞅变法到孝文帝改革 课件 2023-2024学年七年级历史专题期末复习课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 20:57:05 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

七年级上册期末专题复习

从商鞅变法到孝文帝改革

各民族交融互动,共同构成了多元一体的中华民族。孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的经典史例,在中华民族共同体的历史演进中写下了精彩的不朽篇章。

目录

商鞅变法

战争概述

孝文帝改革

链接真题

貳

壹

叁

肆

战争概述

壹

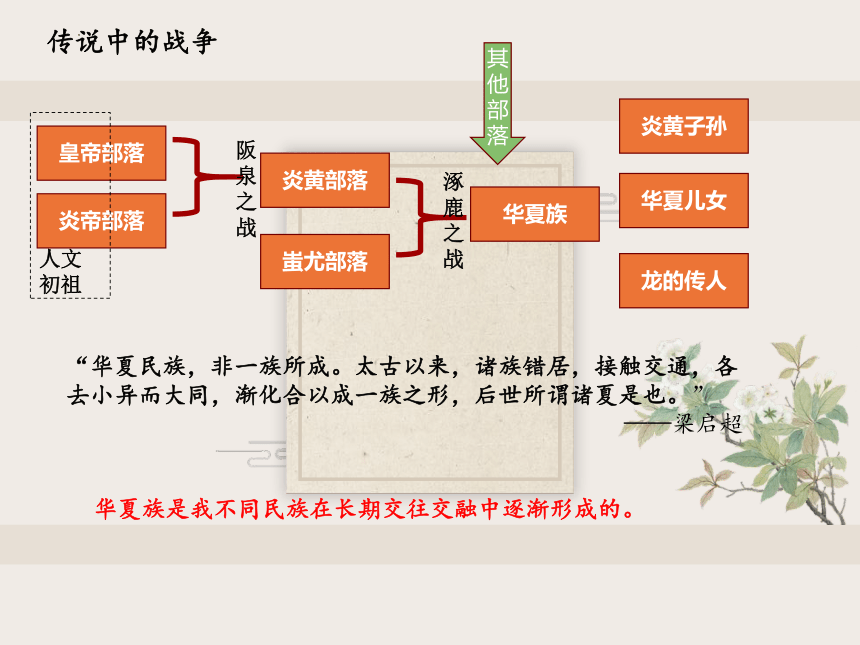

传说中的战争

皇帝部落

炎帝部落

炎黄部落

阪泉之战

蚩尤部落

涿鹿之战

华夏族

其他部落

炎黄子孙

华夏儿女

龙的传人

人文初祖

“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”

——梁启超

华夏族是我不同民族在长期交往交融中逐渐形成的。

前475年

前221年

战国

前770年

春秋

春秋争霸战争——战国兼并战争

春秋:齐桓公(管仲改革)、晋文公、楚庄王、秦穆公等先后争霸。

战国:桂陵之战、马陵之战、长平之战等

(1)争霸和兼并战争给人民带来极大的灾难。

(2)客观上利于局部统一,促进了统一;出现了大规模的民族交融。

规模更大

时间更长

范围更广

影响更大

目的从争霸——统一

秦末农民大起义

赋税沉重

徭役繁重

刑法严苛

焚书坑儒

秦二世更加残暴

秦的暴政

时间:公元前209年

地点:大泽乡

人物:陈胜,吴广

口号:王侯将相宁有种乎?

结果:建立张楚政权,最后被镇压

陈胜、吴广起义的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。

刘邦项羽起义——楚汉之争

在巨鹿之战中以少胜多,

歼灭秦军的主力。

项羽

刘

邦

率兵直抵秦都咸阳,秦朝灭亡

PK

项羽刚愎自用,一味依赖武力

刘邦注重收揽民心,善于用人。

得民心者得天下

战争目的 战争性质

农民起义 反抗秦的暴政 农民阶层领导的起义

楚汉之争 争夺帝位 统治阶级争夺全国统治权的斗争

公元前202年建立西汉,定都长安,汉高祖

秦始皇派大将蒙恬北击匈奴

汉武帝派卫青,霍去病北击匈奴

东汉末年,黄巾起义,——沉重打击东汉统治

官渡之战,为曹操统一北方打下基础

赤壁之战,为三国鼎立局面奠定基础

东晋前秦淝水之战,为南方地区发展提供环境

巨鹿之战

以少胜多

战争要素:(1)领导能力

(2)军队人数(3)将士决心和士气(4)战略战术(5)武器装备(6)民心向背

商鞅变法

贰

原因:铁农具和牛耕推广,生产力进一步发展。新兴地主阶级实力增强,各诸侯国为了富国强兵以在兼并战争中取胜。

时间:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法

目的:富国强兵,在兼并战争中取胜。

领域 内容 影响

政治 建立县制,由国君直接派官吏治理 加强中央集权,加强对全国的管理。

废除贵族世袭特权 改革户籍制度 严明法度,禁止私斗 经济 废除井田制,允许土地自由买卖 提高生产积极性,顺应历史潮流,新的土地制度确立,实现国富

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役 统一度量衡 军事 奖励军功,有军功者授予爵位和土地 提高军队战斗力,强兵

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为诸侯国中实力最强的国家,为秦的统一奠定了基础。

材料一:秦孝公任商鞅。鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

废除井田制

材料二:僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。

鼓励耕织

奖励军功

材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

材料四 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

废除贵族世袭特权

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为最强的诸侯国,为秦的统一奠定了基础。

孝文帝改革

叁

北魏孝文帝改革

将都城从平城迁到洛阳

(1)平城位置相对靠北,风沙雨雪的天气较多,自然环境恶劣。而洛阳历来是中原腹地,农业基础好,自然条件优越,粮食充足。

(2)孝文帝改革核心就是汉化,孝文帝急需吸纳先进汉文化进行国家有效治理。洛阳文治基础好。

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

改汉姓

穿汉服

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 《资治通鉴》

说汉语

自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等。北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”

追崇华夏族皇帝为祖先,学习汉族礼法,以孔子的“孝”治国

北魏孝文帝改革增强了北魏实力,促进了民族交融。

评价改革的标准:(1)是否有利于生产力发展,顺应历史发展潮流

(2)是否有实现改革的目标,推动社会进步

(3)是否顺应民心,符合民众愿望

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为最强的诸侯国,为秦的统一奠定了基础。

北魏孝文帝改革增强了北魏实力,促进了民族交融。

顺应历史潮流的改革推动社会进步。

中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。展开历史长卷,从赵武灵王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从边疆民族习用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话

链接真题

肆

1.(2022·福建南平·七年级期末)下列关于赤壁之战的叙述,属于历史观点的是( )

A.公元208年,曹操率军挥师南下 B.曹军与孙刘联军双方在赤壁对峙

C.曹操军队终因不习水战兵败北撤 D.为三国鼎立局面形成奠定了基础

2.(2022·福建南平·七年级期末)西晋时,山西南部的羯人,大部分从事农耕生产;各族杂居的汉人,也学习经营畜牧业。这体现出当时的时代特征是( )

A.社会变革 B.政权分立 C.民族交融 D.经济繁荣

3.(2022·福建龙岩·七年级期末)作为一个刚刚成立的王朝,西晋应该是很有生命力的,但它迅速走向败亡。标志着西晋走向衰落的历史事件是( )

A.八王之乱 B.五族内迁 C.匈奴攻晋 D.晋武王封王

D

C

A

5.(2022·福建三明·七年级期末)我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生于( )

A.东汉末年 B.西汉末年 C.东晋末年 D.西晋末年

6.(2022·福建三明·七年级期末)成语是我国文化遗产中一颗璀璨明珠,许多成语来源于历史典故。与“投鞭断流”、“草木皆兵”有关的战役是( )

A.涿鹿之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

7.(2022·福建漳州·七年级期末)“魏主欲变易旧风,诏禁士民胡服。”材料反映了孝文帝改革措施中的( )

A.说汉语 B.穿汉服 C.改汉姓 D.联汉姻

8.(2022·福建泉州·七年级期末)北魏孝文帝禁止在朝廷上说鲜卑语和穿胡服,通用汉语、汉服。汉族传统的坐姿是席地而坐,魏晋以来引入北方游牧民族的胡床,从而开始垂足而坐。材料说明( )

A.北方民族矛盾得到充分缓解 B.少数民族深受汉文化影响

C.少数民族经济社会全面发展 D.各民族之间相互交流交融

D

D

B

D

9.(2022·福建厦门·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 他推行的不加扬弃的全盘汉化,严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。他的汉化改革不适合北魏国家的国情和族情,是北魏政治危机的开端。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡》

(1)根据材料,结合所学,指出材料中的“他”是谁。

(2)你是否同意以上材料的论述?结合所学知识,简要说明理由。

观点:不同意;

理由:孝文帝改革促进了北方经济的发展,加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,加速了北魏封建化进程,增强了北魏的实力。而北魏政权的灭亡是孝文帝改革后统治腐败的结果,鲜卑民族的消失正是民族融合的产物。因此,我不同意材料中的观点。。

孝文帝

10.(2022·福建福州·七年级期末) 阅读材料,回答下列问题。

材料一∶ 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

——统编版《中国历史》七年级上册

——数据来源:刘继刚《北魏孝文帝迁都环境因素考论》 元氏墓志中籍贯分布饼状图

地区 面积 农业区域 可承载人口

平城 5100平方公里 500万亩 78万人

河洛 28820平方公里 12162万亩 600余万人

材料二 迁都之后,孝文帝便立即对随迁都而来的代人实行了强制的籍贯转变政策。梳理现在已知的墓志,其中自称为“河南洛阳人”的元氏墓志数量甚为可观。

——摘编自姚瑜路《从墓志所见姓氏籍贯葬地看北魏孝文帝改革成效》

材料三

西魏、北周虽有胡风、胡俗回潮现象,但幅度较低,范围较窄,主要是对孝文帝以来汉化之路的逐步回归和对民族关系的不断调适,为消灭北齐、统一北方并为隋唐盛世的出现奠定了坚实基础。

——摘编自马晓丽、崔明德《对拓跋鲜卑及北朝汉化问题的总体考察》

(1)根据材料一,概括河洛地区相对于平城地区的优越性,并根据所学知识,简述孝文帝针对这种情况所采取的措施

优越性:面积大、可供农业生产的土地多、可承载人口数量多。措施:迁都洛阳。

(2)根据材料二,概述“元氏墓志中籍贯分布”的特点,并结合所学知识,分析影响“元氏墓志中籍贯分布”的主要原因。

(3)综合上述材料,说明北魏孝文帝改革的历史意义。

特点:元氏籍贯分布以洛阳为主。主要原因:北魏孝文帝实行汉化改革,迁都洛阳,实行强制的籍贯转变政策,使得随迁洛阳的鲜卑人(代人)难以随意改变籍贯,并改鲜卑姓为汉姓,自己的“拓跋”改姓“元”。因此,墓志中呈现出“元姓”以洛阳为籍贯占大部分的现象。

意义:孝文帝改革推动了北魏经济、文化、社会等方面的大力发展;缓解了民族隔阂,推动了北方各民族人民的交流、交往与交融;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为结束长期分裂局面,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。

28.26.(2022·福建宁德·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 493年,北魏孝文帝为迁都洛阳,防止守旧贵族的反对,设下了一个妙计。当时,洛阳正值秋雨季节,他率兵南征。随行的群臣长途跋涉,疲惫不堪,都不愿冒雨继续前进。而这时,孝文帝下令立刻向南进发,那些群臣一齐下跪,请求停止南进。孝文帝说:“我们这次南征,兴师动众,影响甚大,既然你们不愿意南下,那就只能将国都从平城迁到这里来,等将来有机会再灭南朝,统一全国。”相比之下,群臣更害怕南征,便同意迁都。

——摘编自白翠琴《魏晋南北朝民族史》

(1)结合所学知识,写出建立北魏政权的民族。

(2)任选以下一个观点(用序号作答),并结合材料和历史知识加以论述。(要求:史论结合,条理清楚)

A.北魏孝文帝改革增强了北魏的实力。

B.杰出人物对历史的发展具有推动作用。

C.重大历史决策的做出需要讲求智慧。

(1)鲜卑族

(2)例:B。杰出人物对历史的发展具有推动作用。论述:494年北魏孝文帝迁都洛阳,他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革。在朝廷中使用汉语,禁用鲜卑语,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。北魏孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。北魏因为孝文帝改革都顺应了时代发展潮流,促进了社会发展。综上所述,杰出人物对历史有巨大影响,是社会发展的重要推动力。

七年级上册期末专题复习

从商鞅变法到孝文帝改革

各民族交融互动,共同构成了多元一体的中华民族。孝文帝改革是北方少数民族主动融入中华民族大家庭的经典史例,在中华民族共同体的历史演进中写下了精彩的不朽篇章。

目录

商鞅变法

战争概述

孝文帝改革

链接真题

貳

壹

叁

肆

战争概述

壹

传说中的战争

皇帝部落

炎帝部落

炎黄部落

阪泉之战

蚩尤部落

涿鹿之战

华夏族

其他部落

炎黄子孙

华夏儿女

龙的传人

人文初祖

“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸族错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”

——梁启超

华夏族是我不同民族在长期交往交融中逐渐形成的。

前475年

前221年

战国

前770年

春秋

春秋争霸战争——战国兼并战争

春秋:齐桓公(管仲改革)、晋文公、楚庄王、秦穆公等先后争霸。

战国:桂陵之战、马陵之战、长平之战等

(1)争霸和兼并战争给人民带来极大的灾难。

(2)客观上利于局部统一,促进了统一;出现了大规模的民族交融。

规模更大

时间更长

范围更广

影响更大

目的从争霸——统一

秦末农民大起义

赋税沉重

徭役繁重

刑法严苛

焚书坑儒

秦二世更加残暴

秦的暴政

时间:公元前209年

地点:大泽乡

人物:陈胜,吴广

口号:王侯将相宁有种乎?

结果:建立张楚政权,最后被镇压

陈胜、吴广起义的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。

刘邦项羽起义——楚汉之争

在巨鹿之战中以少胜多,

歼灭秦军的主力。

项羽

刘

邦

率兵直抵秦都咸阳,秦朝灭亡

PK

项羽刚愎自用,一味依赖武力

刘邦注重收揽民心,善于用人。

得民心者得天下

战争目的 战争性质

农民起义 反抗秦的暴政 农民阶层领导的起义

楚汉之争 争夺帝位 统治阶级争夺全国统治权的斗争

公元前202年建立西汉,定都长安,汉高祖

秦始皇派大将蒙恬北击匈奴

汉武帝派卫青,霍去病北击匈奴

东汉末年,黄巾起义,——沉重打击东汉统治

官渡之战,为曹操统一北方打下基础

赤壁之战,为三国鼎立局面奠定基础

东晋前秦淝水之战,为南方地区发展提供环境

巨鹿之战

以少胜多

战争要素:(1)领导能力

(2)军队人数(3)将士决心和士气(4)战略战术(5)武器装备(6)民心向背

商鞅变法

贰

原因:铁农具和牛耕推广,生产力进一步发展。新兴地主阶级实力增强,各诸侯国为了富国强兵以在兼并战争中取胜。

时间:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法

目的:富国强兵,在兼并战争中取胜。

领域 内容 影响

政治 建立县制,由国君直接派官吏治理 加强中央集权,加强对全国的管理。

废除贵族世袭特权 改革户籍制度 严明法度,禁止私斗 经济 废除井田制,允许土地自由买卖 提高生产积极性,顺应历史潮流,新的土地制度确立,实现国富

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役 统一度量衡 军事 奖励军功,有军功者授予爵位和土地 提高军队战斗力,强兵

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为诸侯国中实力最强的国家,为秦的统一奠定了基础。

材料一:秦孝公任商鞅。鞅以三晋地狭人贫,秦地广人寡,故草不尽垦,地利不尽出。于是诱三晋之人,利其田宅……(使其)务本于内,而使秦人应敌于外。故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。数年之间,国富兵强,天下无敌。

废除井田制

材料二:僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。

鼓励耕织

奖励军功

材料三:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

材料四 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

废除贵族世袭特权

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为最强的诸侯国,为秦的统一奠定了基础。

孝文帝改革

叁

北魏孝文帝改革

将都城从平城迁到洛阳

(1)平城位置相对靠北,风沙雨雪的天气较多,自然环境恶劣。而洛阳历来是中原腹地,农业基础好,自然条件优越,粮食充足。

(2)孝文帝改革核心就是汉化,孝文帝急需吸纳先进汉文化进行国家有效治理。洛阳文治基础好。

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

改汉姓

穿汉服

“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。 《资治通鉴》

说汉语

自孝文帝之后,北魏皇帝死后的谥号多用“孝”字,如“孝武帝”“孝明帝”等。北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也。宜改姓元氏。”

追崇华夏族皇帝为祖先,学习汉族礼法,以孔子的“孝”治国

北魏孝文帝改革增强了北魏实力,促进了民族交融。

评价改革的标准:(1)是否有利于生产力发展,顺应历史发展潮流

(2)是否有实现改革的目标,推动社会进步

(3)是否顺应民心,符合民众愿望

商鞅变法实现了秦国的富国强兵,使秦国一跃成为最强的诸侯国,为秦的统一奠定了基础。

北魏孝文帝改革增强了北魏实力,促进了民族交融。

顺应历史潮流的改革推动社会进步。

中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。展开历史长卷,从赵武灵王胡服骑射,到北魏孝文帝汉化改革;从边疆民族习用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下裤”、胡衣胡帽,展现了各民族文化的互鉴融通。各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是今天我们强大文化自信的根源。

——习近平总书记在2019年全国民族团结进步表彰大会上的讲话

链接真题

肆

1.(2022·福建南平·七年级期末)下列关于赤壁之战的叙述,属于历史观点的是( )

A.公元208年,曹操率军挥师南下 B.曹军与孙刘联军双方在赤壁对峙

C.曹操军队终因不习水战兵败北撤 D.为三国鼎立局面形成奠定了基础

2.(2022·福建南平·七年级期末)西晋时,山西南部的羯人,大部分从事农耕生产;各族杂居的汉人,也学习经营畜牧业。这体现出当时的时代特征是( )

A.社会变革 B.政权分立 C.民族交融 D.经济繁荣

3.(2022·福建龙岩·七年级期末)作为一个刚刚成立的王朝,西晋应该是很有生命力的,但它迅速走向败亡。标志着西晋走向衰落的历史事件是( )

A.八王之乱 B.五族内迁 C.匈奴攻晋 D.晋武王封王

D

C

A

5.(2022·福建三明·七年级期末)我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮发生于( )

A.东汉末年 B.西汉末年 C.东晋末年 D.西晋末年

6.(2022·福建三明·七年级期末)成语是我国文化遗产中一颗璀璨明珠,许多成语来源于历史典故。与“投鞭断流”、“草木皆兵”有关的战役是( )

A.涿鹿之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.淝水之战

7.(2022·福建漳州·七年级期末)“魏主欲变易旧风,诏禁士民胡服。”材料反映了孝文帝改革措施中的( )

A.说汉语 B.穿汉服 C.改汉姓 D.联汉姻

8.(2022·福建泉州·七年级期末)北魏孝文帝禁止在朝廷上说鲜卑语和穿胡服,通用汉语、汉服。汉族传统的坐姿是席地而坐,魏晋以来引入北方游牧民族的胡床,从而开始垂足而坐。材料说明( )

A.北方民族矛盾得到充分缓解 B.少数民族深受汉文化影响

C.少数民族经济社会全面发展 D.各民族之间相互交流交融

D

D

B

D

9.(2022·福建厦门·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 他推行的不加扬弃的全盘汉化,严重消蚀了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治迅速由盛转衰,归于灭亡。他的汉化改革不适合北魏国家的国情和族情,是北魏政治危机的开端。

——摘编自郝松枝《全盘汉化与北魏王朝的速亡》

(1)根据材料,结合所学,指出材料中的“他”是谁。

(2)你是否同意以上材料的论述?结合所学知识,简要说明理由。

观点:不同意;

理由:孝文帝改革促进了北方经济的发展,加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,加速了北魏封建化进程,增强了北魏的实力。而北魏政权的灭亡是孝文帝改革后统治腐败的结果,鲜卑民族的消失正是民族融合的产物。因此,我不同意材料中的观点。。

孝文帝

10.(2022·福建福州·七年级期末) 阅读材料,回答下列问题。

材料一∶ 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

——统编版《中国历史》七年级上册

——数据来源:刘继刚《北魏孝文帝迁都环境因素考论》 元氏墓志中籍贯分布饼状图

地区 面积 农业区域 可承载人口

平城 5100平方公里 500万亩 78万人

河洛 28820平方公里 12162万亩 600余万人

材料二 迁都之后,孝文帝便立即对随迁都而来的代人实行了强制的籍贯转变政策。梳理现在已知的墓志,其中自称为“河南洛阳人”的元氏墓志数量甚为可观。

——摘编自姚瑜路《从墓志所见姓氏籍贯葬地看北魏孝文帝改革成效》

材料三

西魏、北周虽有胡风、胡俗回潮现象,但幅度较低,范围较窄,主要是对孝文帝以来汉化之路的逐步回归和对民族关系的不断调适,为消灭北齐、统一北方并为隋唐盛世的出现奠定了坚实基础。

——摘编自马晓丽、崔明德《对拓跋鲜卑及北朝汉化问题的总体考察》

(1)根据材料一,概括河洛地区相对于平城地区的优越性,并根据所学知识,简述孝文帝针对这种情况所采取的措施

优越性:面积大、可供农业生产的土地多、可承载人口数量多。措施:迁都洛阳。

(2)根据材料二,概述“元氏墓志中籍贯分布”的特点,并结合所学知识,分析影响“元氏墓志中籍贯分布”的主要原因。

(3)综合上述材料,说明北魏孝文帝改革的历史意义。

特点:元氏籍贯分布以洛阳为主。主要原因:北魏孝文帝实行汉化改革,迁都洛阳,实行强制的籍贯转变政策,使得随迁洛阳的鲜卑人(代人)难以随意改变籍贯,并改鲜卑姓为汉姓,自己的“拓跋”改姓“元”。因此,墓志中呈现出“元姓”以洛阳为籍贯占大部分的现象。

意义:孝文帝改革推动了北魏经济、文化、社会等方面的大力发展;缓解了民族隔阂,推动了北方各民族人民的交流、交往与交融;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为结束长期分裂局面,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。

28.26.(2022·福建宁德·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 493年,北魏孝文帝为迁都洛阳,防止守旧贵族的反对,设下了一个妙计。当时,洛阳正值秋雨季节,他率兵南征。随行的群臣长途跋涉,疲惫不堪,都不愿冒雨继续前进。而这时,孝文帝下令立刻向南进发,那些群臣一齐下跪,请求停止南进。孝文帝说:“我们这次南征,兴师动众,影响甚大,既然你们不愿意南下,那就只能将国都从平城迁到这里来,等将来有机会再灭南朝,统一全国。”相比之下,群臣更害怕南征,便同意迁都。

——摘编自白翠琴《魏晋南北朝民族史》

(1)结合所学知识,写出建立北魏政权的民族。

(2)任选以下一个观点(用序号作答),并结合材料和历史知识加以论述。(要求:史论结合,条理清楚)

A.北魏孝文帝改革增强了北魏的实力。

B.杰出人物对历史的发展具有推动作用。

C.重大历史决策的做出需要讲求智慧。

(1)鲜卑族

(2)例:B。杰出人物对历史的发展具有推动作用。论述:494年北魏孝文帝迁都洛阳,他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革。在朝廷中使用汉语,禁用鲜卑语,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚。北魏孝文帝改革促进了民族融合,促进了社会发展,增强了北魏的实力。北魏因为孝文帝改革都顺应了时代发展潮流,促进了社会发展。综上所述,杰出人物对历史有巨大影响,是社会发展的重要推动力。

同课章节目录