5.2《大学之道》课件(共38张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.2《大学之道》课件(共38张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

东南大学——止于至善

厦门大学——止于至善

香港大学——明德格物

河南大学——止于至善

《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书,是儒学的入门读物。 "大学之道"是儒学经典《大学》开篇第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇。宋人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》、《孟子》、《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了"四书"之一。《大学》为四书之首。

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,《小戴礼记》和《周礼》、《仪礼》并称"三礼”。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说对儒家文化传承、教育和德性教养有重要影响。其主要内容:一是介绍先秦的礼制条文,二是阐述了周礼的意义。

《礼记》

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,七十子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

《礼》《礼记》

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《礼》《礼记》

“大学”是什么?

小学与大学

“大学”在古代的含义有两种: "博学"之态;与"小学”相对的"大人之学”

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的基本的礼节和文化课。

十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等"穷理正心,修己治人”的学问。

译文:大学的根本原则在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

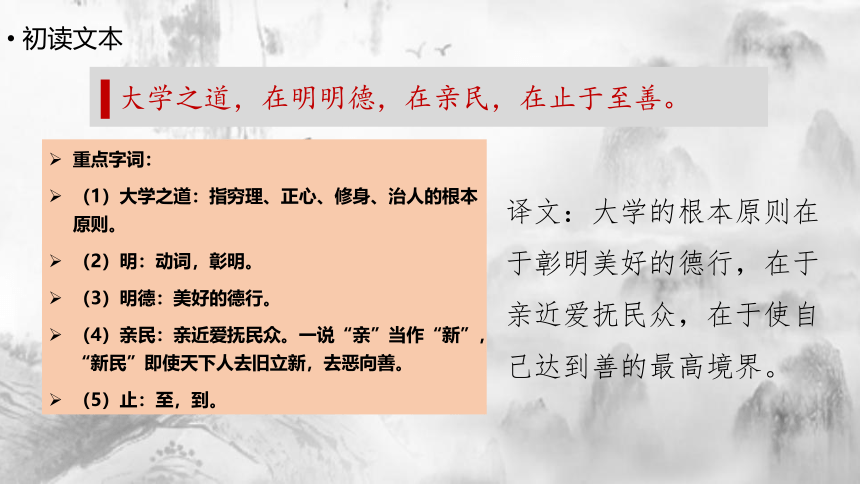

初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

本义:提网的总绳

衍义:引申指事物的关键部分

三纲:

明明德,亲民,止于至善

初读文本

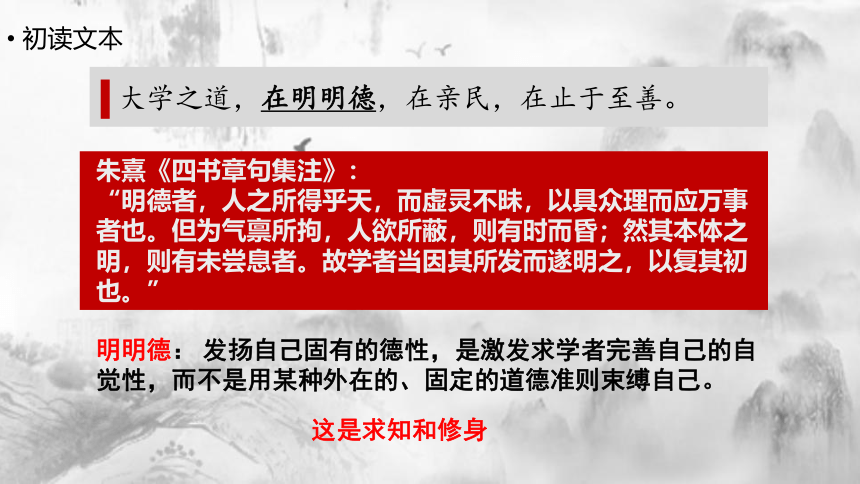

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

朱熹《四书章句集注》:

“明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”

明明德: 发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

这是求知和修身

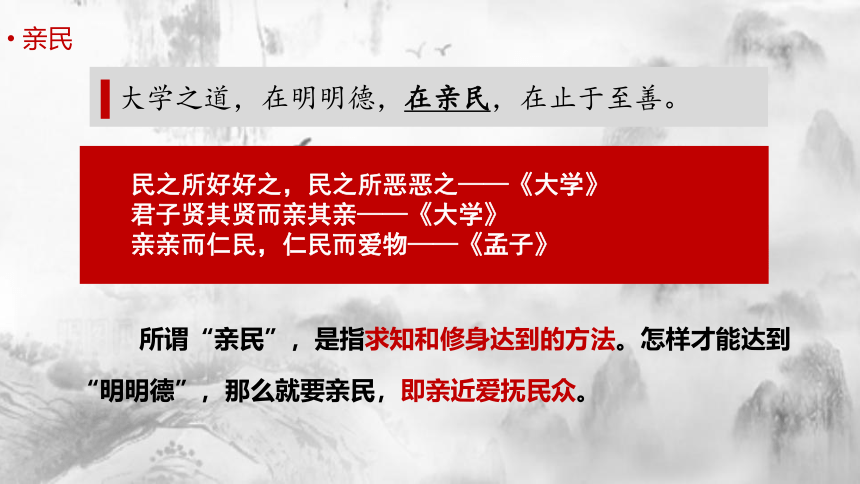

亲民

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

所谓“亲民”,是指求知和修身达到的方法。怎样才能达到“明明德”,那么就要亲民,即亲近爱抚民众。

民之所好好之,民之所恶恶之——《大学》

君子贤其贤而亲其亲——《大学》

亲亲而仁民,仁民而爱物——《孟子》

亲 民 、 新 民 ?

新民:即革除民众的旧思想。

前文“彰明美德”,“新民”承接其后,意即不仅要彰明自己的美德,还要推己及人,通过教化移风易俗,革除广大民众的旧思想,让他们的美德焕然一新。

符合儒家以君子之德感化民众,立功立德的主张。

新者,革其旧之谓也,言既自明其明德,又当推己及人,使之亦有以去其旧染之污也。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、亲民,皆当至于至善之地而不迁。”

——《四书章句集注》

【止于至善】 就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”——内圣,自觉地完善自我修养

“亲民”即“新民”——“推己及人”——外王,亲近爱抚民众

“止于至善”——“终身行之”——最终追求,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精详。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

初读文本

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

重点字词:

(1)本末:本意是指树木的根和梢。在中国的哲学史范畴,“本”是指宇宙本源或本体,“末”是指天地万物。

(2)近道:接近事物发展的规律;文中也可理解为:接近大学的宗旨。

【译】万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了

初读文本

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者: 状语后置句。

修其身 :修养自身的品性。

齐其家 :使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

正: 使动用法,使自己的心思端正。

诚: 使动用法,使自己的意念真诚。

致其知 :使动用法,使自己获得知识。

格物 :推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

初读文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)治:安定,太平。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分

对外物之理认识充分而后才能使意念真诚.

意念真诚而后才能使内心端正

内心端正而后才能修养品德

修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序

家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好

国家治理好而后才能天下太平

初读文本

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

重点字词:

(1)庶人:指平民百姓。

(2)壹是:一概、一律。本:根本。

(3)末:相对于“本”而言,指枝末、枝节。

从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

初读文本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

天子不能依仗权位置身于事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

(若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。不分轻重缓急,本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的)

初读文本

其本乱而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!

(1)末:相对于“本”而言,指枝末、枝节。

(2)厚者薄:该重视的不重视。薄者厚:不该重视的却加以重视。

(3)未之有也:即未有之也。没有这样的道理(事情、做法等)。

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

“ 格物 ”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“ 致知 ”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“ 诚意 ”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“ 正心 ”:就是教人防止个人情感的偏向。

“ 修身 ”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“ 齐家 ”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“ 治国 ”和“ 平天下 ”是齐家的扩大和延伸。

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

格物

格物是致知的基础,致知是格物的目的

致知

A

B

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也!

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

诚意

所谓修身在正其心者,身有所忿,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

正心

所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修,不可以齐其家。

修身

修身在八条目的地位

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。《康诰》 曰:“如保赤子。”心诚求之,虽不中,不远矣。未有学养子而后嫁者也。

齐家

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民从之。其所令反其所好,而民不从。是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

治国

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍,是以君子有絜矩之道也。

平天下

修身

齐家

治国

平天下

扩大、延伸

基础

基础

修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

修身不是核心地位。

“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,局限于个人。“齐家”是为“治国”服务的,而 “平天下”处于终极目标的地位,所以为核心地位。

“修身”在“八目”中是否是终极目标,为什么?

有子曰:其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

弟:通”悌“,顺从和敬爱兄长

务:致力,从事

翻译:有子说:一个人的为人,孝顺父母,敬爱兄长,却喜欢冒犯官长,这种人很少;不喜欢冒犯官长,却喜欢造反作乱,这种人从未有过,君子致力于根本,根本确立了,做人的正确准则就会形成。孝弟这种东西,大概就是仁道的根本吧!

“孝悌”是立身之本,立国之本,仁道根本。

为什么孝悌/齐家有这么大的作用?

春秋时期,周天子采用嫡长子继承制,其余庶子分诸候,诸候以下类推,而整个社会形成了天子、 诸候、大夫、士这样的社会政治结构,因此,周时的政治结构的基础是封建宗法血缘关系。 所以“孝”“弟”是周礼重要组成部分。

而“孝”“弟”不仅是维系血缘关系的道德准则,也是维系等级关系、避免犯上作乱、维持政治稳定的基本保证 ,也是孔子强调的“仁”的根本。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼济天下。(《孟子·尽心上》)

曾几何时,清华学子刘海洋向狗熊泼硫酸、复旦研究生林森浩给室友投毒、北大学霸吴谢宇弑母这些令人发指的案件,令人发指。为什么这些顶尖学府中的佼佼者会做出这样的事情来呢?

请结合《大学之道》所学,谈谈你对这种现象的理解。

东南大学——止于至善

厦门大学——止于至善

香港大学——明德格物

河南大学——止于至善

《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书,是儒学的入门读物。 "大学之道"是儒学经典《大学》开篇第一句。《大学》原本是《礼记》中的一篇。宋人把它从《礼记》中抽出来,与《论语》、《孟子》、《中庸》相配合,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了"四书"之一。《大学》为四书之首。

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,《小戴礼记》和《周礼》、《仪礼》并称"三礼”。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说对儒家文化传承、教育和德性教养有重要影响。其主要内容:一是介绍先秦的礼制条文,二是阐述了周礼的意义。

《礼记》

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,但是文古义奥,不易通读,因而需多做解读以辅助理解。

六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,七十子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

《礼》《礼记》

由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

《礼》《礼记》

“大学”是什么?

小学与大学

“大学”在古代的含义有两种: "博学"之态;与"小学”相对的"大人之学”

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的基本的礼节和文化课。

十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等"穷理正心,修己治人”的学问。

译文:大学的根本原则在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

本义:提网的总绳

衍义:引申指事物的关键部分

三纲:

明明德,亲民,止于至善

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

朱熹《四书章句集注》:

“明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也。但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有未尝息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”

明明德: 发扬自己固有的德性,是激发求学者完善自己的自觉性,而不是用某种外在的、固定的道德准则束缚自己。

这是求知和修身

亲民

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

所谓“亲民”,是指求知和修身达到的方法。怎样才能达到“明明德”,那么就要亲民,即亲近爱抚民众。

民之所好好之,民之所恶恶之——《大学》

君子贤其贤而亲其亲——《大学》

亲亲而仁民,仁民而爱物——《孟子》

亲 民 、 新 民 ?

新民:即革除民众的旧思想。

前文“彰明美德”,“新民”承接其后,意即不仅要彰明自己的美德,还要推己及人,通过教化移风易俗,革除广大民众的旧思想,让他们的美德焕然一新。

符合儒家以君子之德感化民众,立功立德的主张。

新者,革其旧之谓也,言既自明其明德,又当推己及人,使之亦有以去其旧染之污也。

初读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、亲民,皆当至于至善之地而不迁。”

——《四书章句集注》

【止于至善】 就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。

“三纲领”具体指什么?

研读文本

“明明德”——“为仁由己”——内圣,自觉地完善自我修养

“亲民”即“新民”——“推己及人”——外王,亲近爱抚民众

“止于至善”——“终身行之”——最终追求,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限的完善过程。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。但由于这个说法和儒家理念符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精详。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

初读文本

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

重点字词:

(1)本末:本意是指树木的根和梢。在中国的哲学史范畴,“本”是指宇宙本源或本体,“末”是指天地万物。

(2)近道:接近事物发展的规律;文中也可理解为:接近大学的宗旨。

【译】万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了

初读文本

物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

古之欲明明德于天下者: 状语后置句。

修其身 :修养自身的品性。

齐其家 :使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

正: 使动用法,使自己的心思端正。

诚: 使动用法,使自己的意念真诚。

致其知 :使动用法,使自己获得知识。

格物 :推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

初读文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)治:安定,太平。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分

对外物之理认识充分而后才能使意念真诚.

意念真诚而后才能使内心端正

内心端正而后才能修养品德

修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序

家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好

国家治理好而后才能天下太平

初读文本

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

重点字词:

(1)庶人:指平民百姓。

(2)壹是:一概、一律。本:根本。

(3)末:相对于“本”而言,指枝末、枝节。

从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

初读文本

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

天子不能依仗权位置身于事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

(若这个根本被扰乱了,家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。不分轻重缓急,本末倒置却想做好事情,这也同样是不可能的)

初读文本

其本乱而末治者,否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!

(1)末:相对于“本”而言,指枝末、枝节。

(2)厚者薄:该重视的不重视。薄者厚:不该重视的却加以重视。

(3)未之有也:即未有之也。没有这样的道理(事情、做法等)。

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

“ 格物 ”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“ 致知 ”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“ 诚意 ”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“ 正心 ”:就是教人防止个人情感的偏向。

“ 修身 ”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“ 齐家 ”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“ 治国 ”和“ 平天下 ”是齐家的扩大和延伸。

第二段重点写了“八目”,包括哪些内容?

格物

格物是致知的基础,致知是格物的目的

致知

A

B

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。故君子必慎其独也!

小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣?此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。

诚意

所谓修身在正其心者,身有所忿,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

正心

所谓齐其家在修其身者,人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉,之其所哀矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修,不可以齐其家。

修身

修身在八条目的地位

致知

格物

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

基础

目的

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈者,所以使众也。《康诰》 曰:“如保赤子。”心诚求之,虽不中,不远矣。未有学养子而后嫁者也。

齐家

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。其机如此。此谓一言偾事,一人定国。尧舜帅天下以仁,而民从之;桀纣帅天下以暴,而民从之。其所令反其所好,而民不从。是故君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕而能喻诸人者,未之有也。故治国在齐其家。

治国

所谓平天下在治其国者,上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍,是以君子有絜矩之道也。

平天下

修身

齐家

治国

平天下

扩大、延伸

基础

基础

修身”是根本,也是关键。

修身的方法——“格物”“致知”“诚意”“正心”

修身的目的——“齐家”“治国”“平天下”。

修身不是核心地位。

“格物、致知、诚意、正心、修身”都是侧重于个人修养的提升,局限于个人。“齐家”是为“治国”服务的,而 “平天下”处于终极目标的地位,所以为核心地位。

“修身”在“八目”中是否是终极目标,为什么?

有子曰:其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!

弟:通”悌“,顺从和敬爱兄长

务:致力,从事

翻译:有子说:一个人的为人,孝顺父母,敬爱兄长,却喜欢冒犯官长,这种人很少;不喜欢冒犯官长,却喜欢造反作乱,这种人从未有过,君子致力于根本,根本确立了,做人的正确准则就会形成。孝弟这种东西,大概就是仁道的根本吧!

“孝悌”是立身之本,立国之本,仁道根本。

为什么孝悌/齐家有这么大的作用?

春秋时期,周天子采用嫡长子继承制,其余庶子分诸候,诸候以下类推,而整个社会形成了天子、 诸候、大夫、士这样的社会政治结构,因此,周时的政治结构的基础是封建宗法血缘关系。 所以“孝”“弟”是周礼重要组成部分。

而“孝”“弟”不仅是维系血缘关系的道德准则,也是维系等级关系、避免犯上作乱、维持政治稳定的基本保证 ,也是孔子强调的“仁”的根本。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

八目

明明德

亲民

止于至善

三纲

止

定

静

安

虑

得

步骤

目标

人生进修阶梯

内圣之学

(善其身)

外王之学

(善天下)

穷则独善其身,达则兼济天下。(《孟子·尽心上》)

曾几何时,清华学子刘海洋向狗熊泼硫酸、复旦研究生林森浩给室友投毒、北大学霸吴谢宇弑母这些令人发指的案件,令人发指。为什么这些顶尖学府中的佼佼者会做出这样的事情来呢?

请结合《大学之道》所学,谈谈你对这种现象的理解。