高中地理湘教版(2019)选择性必修1 4.3海-气相互作用课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修1 4.3海-气相互作用课件(共29张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-18 22:16:46 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第三节 海—气相互作用

1.

海-气相互作用与水热交换

2.

海-气相互作用与水热平衡

3.

厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

学习目标

运用图表,理解海-气水热交换的基本方式与过程。

结合实际案例,了解海-气相互作用对全球水热平衡的影响。

能够根据图文材料解释厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候和人类活动的影响。

引课

关国灾雅电影后天中,有这样一个情节:气候学家杰克霍尔在联合国球气候变暖会议上指出,温室效应带来的全球暖化将会引发地球空前灾难:球变吸导致南北极冰块融化,大量淡水进入北大西洋,北大西洋暖流消失,赤道和低纬度地区因而停止向极地和高纬度地区输送热量,结果导致这此地方温度剧降,进入一个新的冰河时代,为什么两极冰块融化会导致地球进入新的冰河时代?

海—气相互作用指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。海洋是地球上巨大的热能储存库。海洋每年蒸发掉约1.26米厚的海水,失去巨额热量,对气候的形成和变化具有重要影响。

太阳辐射

海水蒸发

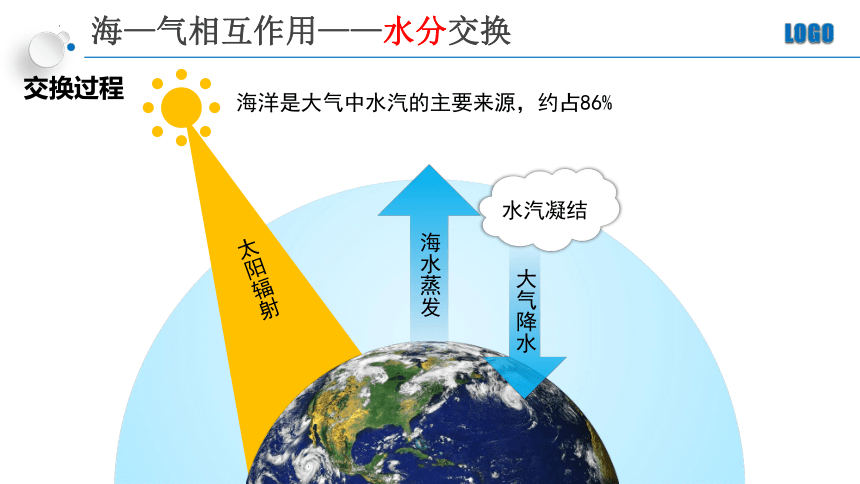

海—气相互作用——水分交换

大气降水

水汽凝结

海洋是大气中水汽的主要来源,约占86%

交换过程

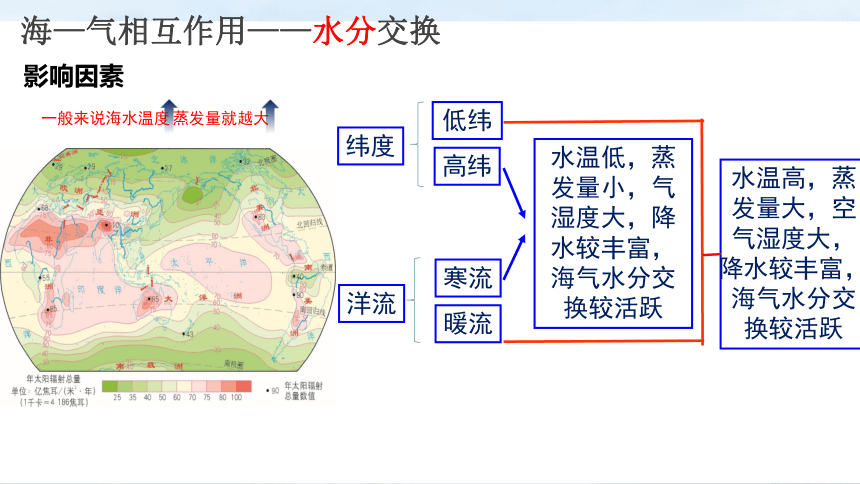

影响海--气水热交换的因素

水温高,蒸发量大,空气湿度大,降水较丰富,海气水分交换较活跃

水温低,蒸发量小,气湿度大,降水较丰富,海气水分交换较活跃

暖流

寒流

洋流

高纬

低纬

纬度

海—气相互作用——水分交换

一般来说海水温度

蒸发量就越大

影响因素

海水蒸发吸热

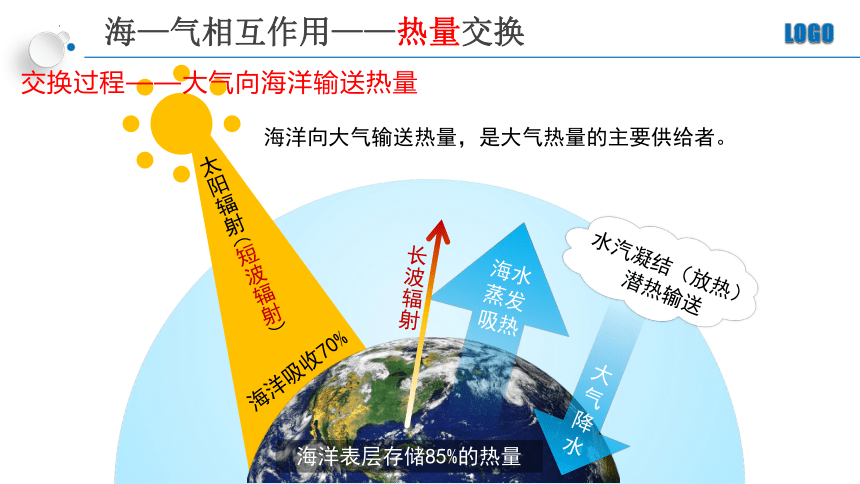

海—气相互作用——热量交换

海洋向大气输送热量,是大气热量的主要供给者。

长波辐射

海洋吸收70%

海洋表层存储85%的热量

大气降水

水汽凝结(放热)

潜热输送

太阳辐射(短波辐射)

交换过程——大气向海洋输送热量

海—气相互作用——热量交换

大气通过风作用于海洋,驱动海水运动,把部分能量返还给海洋,并使海洋热状况产生再分配,改变海洋对大气的加热作用。

交换过程——大气向海洋输送热量

海—气相互作用——热量交换

影响因素

海洋向大气输送的热量,与其表层水温密切相关。水温高的海区,向大气输送的热量也多。热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。

海—气相互作用

大气降尘

N、P

二氧化碳

吸收

溶解

沉积物

氧气

海洋生物

海洋

除水热交换外,海-气间带存在气体和固体物质的交换。以二氧化碳的交换最为重要。

海洋生物固定的二氧化碳,一部分通过 生物的呼吸作用和残体分解释放到大气中,还有一部分形成碳酸盐沉积和有机碳沉积(煤、石油、天然气)。

海—气相互作用——物质的交换

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。

海—气相互作用——物质的交换

海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将C02固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的C02 ,对海洋和大气的C02平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

一,海水富营养化,消耗更多氧气,产生更多co2和甲烷

二,海洋变成绿色,大气中二氧化碳减少,没有副作用

三,海洋没有变绿,二氧化碳如常,损失了肥料。

给海洋施肥能阻止全球变暖吗?

海一气相互作用所形成的大气环流和大洋环流,

是维持全球水热平衡的基础。

海一气相互作用与水热平衡

大气环流

海—气热力作用

大气环流与大洋环流驱使水热在不同地区传输,维持全球水热平衡。

不同纬度海洋对大气加热

海陆间对大气加热差异

方向基本一致

大气环流与大洋环流

高低纬间环流

季风环流

气—海动力作用

大洋环流

地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,全球的总水量没有什么变化。

海一气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。

海一气相互作用与水热平衡

全球水量平衡

全球热量平衡

低纬度海洋获得更多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送;在中纬度,通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

在图中:纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N ,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。但由于大洋环流和大气环流的热量输送,赤道不会越来越热,极地不会越来越冷。

海一气相互作用与水热平衡

海--气

相互作用

海洋对大气的调节作用

水热交换

水热平衡

形式

大气环流、大洋环流

方式

低纬度地区获得的净辐射多于高纬度地区,热量从 低纬度地区向高纬度地区输送

原因

海陆热力性质差异(海洋比热容>陆地)

表现

温差变化

气温变化的滞后效应

北半球最低温

北半球最高温

陆地:1月

海洋:2月

沿海地区气温日较差及年较差均小于内陆

陆地:7月

海洋:8月

形式

影响因素

纬度、洋流

水循环

温度高,水热交换越活跃

海--气相互作用

正常年份

正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升。

东岸:气温低---气流下沉---少雨

西岸:气温高---气流上升---多雨

秘鲁寒流上升带来丰富的营养物质,形成渔场。

温暖的水域和云雨向东转移,东太平洋降水增多,西太平洋降水减少,印度尼西亚、澳大利亚异常干旱;南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起洪涝灾害。智利北部沙漠地区曾因湿度增加出现鲜花盛开的奇观。

厄尔尼诺

厄尔尼诺是西班牙语“圣婴”的译音。当信风减弱时,南美太平洋沿岸表层水温增高,秘鲁寒流近赤道段变性为暧流。当增温幅度大于0.5°C并持续几个月至半年时,便形成了一次新的厄尔尼诺事件。

温暖的水域和云雨向东转移,东太平洋降水增多,西太平洋降水减少,印度尼西亚、澳大利亚异常干旱;南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起洪涝灾害。智利北部沙漠地区曾因湿度增加出现鲜花盛开的奇观。

(1)全球气候变暖。厄尔尼诺暖流西流的过程中与日本暖流发生碰撞,使其向北移动,北部海域水温上升,北半球气温升高。

(2)海洋生物灾难。秘鲁渔场附近水温升高,上升流变为下沉流,海洋生态遭受破坏,海水温度升高,溶解氧减少,海洋生物生存受到威胁,大量死亡或南迁,各种生物尸体漂浮在海面上,腐烂发臭。

(3)连带的经济损失。秘鲁的鱼获量锐减,出口下降,渔民失业。

(4)生命财产损失。秘鲁北部和厄瓜多尔洪水泛滥,印度尼西亚和澳大利亚和严重干旱。

厄尔尼诺对全球影响

厄尔尼诺对我国影响

(1)厄尔尼诺年,东亚季风减弱,中国夏季主要季风雨带偏南,江淮流域多雨的可能性较大,而北方地区特别是华北到河套一带少雨干旱。

(2)在厄尔尼诺年的秋冬季,北方大部分地区降水比常年减少,南方大部分地区降水比常年增多,冬季青藏高原多雪。

(3)在厄尔尼诺年我国常常出现暖冬凉夏,特别是我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低温冷害的可能性较大。拉尼娜年我国则容易出现冷冬热夏。

(4)在西太平洋和南海地区生成及登陆我国的台风个数,比常年少。

厄尔尼诺发生后,对我国的影响主要体现在削弱了西太平洋沿岸的季风环流,使我国冬夏季风势力减弱。简要概括来看,厄尔尼诺的影响主要体现在以下三个方面:台风减少;南涝北旱;暖冬。

拉尼娜是西班牙语“小女孩”的译音。拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海域水温异常下降的现象。拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“反厄尔尼诺现象”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺要小。

拉尼娜

更暧

更冷

①大洋西岸:降水增多,甚至出现洪涝灾害;②大洋东岸:降水减少,干旱加剧;

秘鲁附近的上升流增强,渔业增产。

拉尼娜发生后,对我国的影响与厄尔尼诺相反,冬夏季风增强,台风增多;南旱北涝;冷冬。

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

活动

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30°C以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 °C。赤道以北附近,印度洋的表层水温承现东暧西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

(1)波斯湾、红海和索马里沿岸夏季气温存在显著差异,对此现象进行解释。

索马里面向印度洋,受陆地影响较小,且夏季沿岸为寒流,水温较低;红海与波斯湾海域封闭,面积较小,受陆地影响大,水温较高。

活动

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30°C以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 °C。赤道以北附近,印度洋的表层水温承现东暧西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

(2)简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

第三节 海—气相互作用

1.

海-气相互作用与水热交换

2.

海-气相互作用与水热平衡

3.

厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

学习目标

运用图表,理解海-气水热交换的基本方式与过程。

结合实际案例,了解海-气相互作用对全球水热平衡的影响。

能够根据图文材料解释厄尔尼诺、拉尼娜现象及其对全球气候和人类活动的影响。

引课

关国灾雅电影后天中,有这样一个情节:气候学家杰克霍尔在联合国球气候变暖会议上指出,温室效应带来的全球暖化将会引发地球空前灾难:球变吸导致南北极冰块融化,大量淡水进入北大西洋,北大西洋暖流消失,赤道和低纬度地区因而停止向极地和高纬度地区输送热量,结果导致这此地方温度剧降,进入一个新的冰河时代,为什么两极冰块融化会导致地球进入新的冰河时代?

海—气相互作用指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。海洋是地球上巨大的热能储存库。海洋每年蒸发掉约1.26米厚的海水,失去巨额热量,对气候的形成和变化具有重要影响。

太阳辐射

海水蒸发

海—气相互作用——水分交换

大气降水

水汽凝结

海洋是大气中水汽的主要来源,约占86%

交换过程

影响海--气水热交换的因素

水温高,蒸发量大,空气湿度大,降水较丰富,海气水分交换较活跃

水温低,蒸发量小,气湿度大,降水较丰富,海气水分交换较活跃

暖流

寒流

洋流

高纬

低纬

纬度

海—气相互作用——水分交换

一般来说海水温度

蒸发量就越大

影响因素

海水蒸发吸热

海—气相互作用——热量交换

海洋向大气输送热量,是大气热量的主要供给者。

长波辐射

海洋吸收70%

海洋表层存储85%的热量

大气降水

水汽凝结(放热)

潜热输送

太阳辐射(短波辐射)

交换过程——大气向海洋输送热量

海—气相互作用——热量交换

大气通过风作用于海洋,驱动海水运动,把部分能量返还给海洋,并使海洋热状况产生再分配,改变海洋对大气的加热作用。

交换过程——大气向海洋输送热量

海—气相互作用——热量交换

影响因素

海洋向大气输送的热量,与其表层水温密切相关。水温高的海区,向大气输送的热量也多。热带地区海洋面积大,是驱动地球大气系统的主要能量来源地。

海—气相互作用

大气降尘

N、P

二氧化碳

吸收

溶解

沉积物

氧气

海洋生物

海洋

除水热交换外,海-气间带存在气体和固体物质的交换。以二氧化碳的交换最为重要。

海洋生物固定的二氧化碳,一部分通过 生物的呼吸作用和残体分解释放到大气中,还有一部分形成碳酸盐沉积和有机碳沉积(煤、石油、天然气)。

海—气相互作用——物质的交换

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。

海—气相互作用——物质的交换

海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将C02固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的C02 ,对海洋和大气的C02平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

一,海水富营养化,消耗更多氧气,产生更多co2和甲烷

二,海洋变成绿色,大气中二氧化碳减少,没有副作用

三,海洋没有变绿,二氧化碳如常,损失了肥料。

给海洋施肥能阻止全球变暖吗?

海一气相互作用所形成的大气环流和大洋环流,

是维持全球水热平衡的基础。

海一气相互作用与水热平衡

大气环流

海—气热力作用

大气环流与大洋环流驱使水热在不同地区传输,维持全球水热平衡。

不同纬度海洋对大气加热

海陆间对大气加热差异

方向基本一致

大气环流与大洋环流

高低纬间环流

季风环流

气—海动力作用

大洋环流

地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,全球的总水量没有什么变化。

海一气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。

海一气相互作用与水热平衡

全球水量平衡

全球热量平衡

低纬度海洋获得更多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送;在中纬度,通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

在图中:纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N ,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。但由于大洋环流和大气环流的热量输送,赤道不会越来越热,极地不会越来越冷。

海一气相互作用与水热平衡

海--气

相互作用

海洋对大气的调节作用

水热交换

水热平衡

形式

大气环流、大洋环流

方式

低纬度地区获得的净辐射多于高纬度地区,热量从 低纬度地区向高纬度地区输送

原因

海陆热力性质差异(海洋比热容>陆地)

表现

温差变化

气温变化的滞后效应

北半球最低温

北半球最高温

陆地:1月

海洋:2月

沿海地区气温日较差及年较差均小于内陆

陆地:7月

海洋:8月

形式

影响因素

纬度、洋流

水循环

温度高,水热交换越活跃

海--气相互作用

正常年份

正常年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度较低,大气较稳定,气流下沉;西部海水温度较高,气流上升。

东岸:气温低---气流下沉---少雨

西岸:气温高---气流上升---多雨

秘鲁寒流上升带来丰富的营养物质,形成渔场。

温暖的水域和云雨向东转移,东太平洋降水增多,西太平洋降水减少,印度尼西亚、澳大利亚异常干旱;南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起洪涝灾害。智利北部沙漠地区曾因湿度增加出现鲜花盛开的奇观。

厄尔尼诺

厄尔尼诺是西班牙语“圣婴”的译音。当信风减弱时,南美太平洋沿岸表层水温增高,秘鲁寒流近赤道段变性为暧流。当增温幅度大于0.5°C并持续几个月至半年时,便形成了一次新的厄尔尼诺事件。

温暖的水域和云雨向东转移,东太平洋降水增多,西太平洋降水减少,印度尼西亚、澳大利亚异常干旱;南美太平洋沿岸国家异常多雨,甚至引起洪涝灾害。智利北部沙漠地区曾因湿度增加出现鲜花盛开的奇观。

(1)全球气候变暖。厄尔尼诺暖流西流的过程中与日本暖流发生碰撞,使其向北移动,北部海域水温上升,北半球气温升高。

(2)海洋生物灾难。秘鲁渔场附近水温升高,上升流变为下沉流,海洋生态遭受破坏,海水温度升高,溶解氧减少,海洋生物生存受到威胁,大量死亡或南迁,各种生物尸体漂浮在海面上,腐烂发臭。

(3)连带的经济损失。秘鲁的鱼获量锐减,出口下降,渔民失业。

(4)生命财产损失。秘鲁北部和厄瓜多尔洪水泛滥,印度尼西亚和澳大利亚和严重干旱。

厄尔尼诺对全球影响

厄尔尼诺对我国影响

(1)厄尔尼诺年,东亚季风减弱,中国夏季主要季风雨带偏南,江淮流域多雨的可能性较大,而北方地区特别是华北到河套一带少雨干旱。

(2)在厄尔尼诺年的秋冬季,北方大部分地区降水比常年减少,南方大部分地区降水比常年增多,冬季青藏高原多雪。

(3)在厄尔尼诺年我国常常出现暖冬凉夏,特别是我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低温冷害的可能性较大。拉尼娜年我国则容易出现冷冬热夏。

(4)在西太平洋和南海地区生成及登陆我国的台风个数,比常年少。

厄尔尼诺发生后,对我国的影响主要体现在削弱了西太平洋沿岸的季风环流,使我国冬夏季风势力减弱。简要概括来看,厄尔尼诺的影响主要体现在以下三个方面:台风减少;南涝北旱;暖冬。

拉尼娜是西班牙语“小女孩”的译音。拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海域水温异常下降的现象。拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“反厄尔尼诺现象”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺要小。

拉尼娜

更暧

更冷

①大洋西岸:降水增多,甚至出现洪涝灾害;②大洋东岸:降水减少,干旱加剧;

秘鲁附近的上升流增强,渔业增产。

拉尼娜发生后,对我国的影响与厄尔尼诺相反,冬夏季风增强,台风增多;南旱北涝;冷冬。

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

活动

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30°C以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 °C。赤道以北附近,印度洋的表层水温承现东暧西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

(1)波斯湾、红海和索马里沿岸夏季气温存在显著差异,对此现象进行解释。

索马里面向印度洋,受陆地影响较小,且夏季沿岸为寒流,水温较低;红海与波斯湾海域封闭,面积较小,受陆地影响大,水温较高。

活动

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30°C以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25 °C。赤道以北附近,印度洋的表层水温承现东暧西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

(2)简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。