《中外历史纲要(下)》第八单元内容分析及教学建议课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 《中外历史纲要(下)》第八单元内容分析及教学建议课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 09:36:47 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

向真而思 扎根课堂

——《中外历史纲要(下)》

第八单元内容分析及教学建议

执教历史新课程的收获

方向:

课标表述——专家解读——教参解读——细化层级

——教学目标——学习目标

主题:

教材主题——单元主题——课时主题——子目主题

问题:

核心问题——问题逻辑、问题链、问题群、情境与问题的融合

认识:

学生形成对主题的结构性认识、启发式认识、思辨式认识

评价:

学业水平1——4

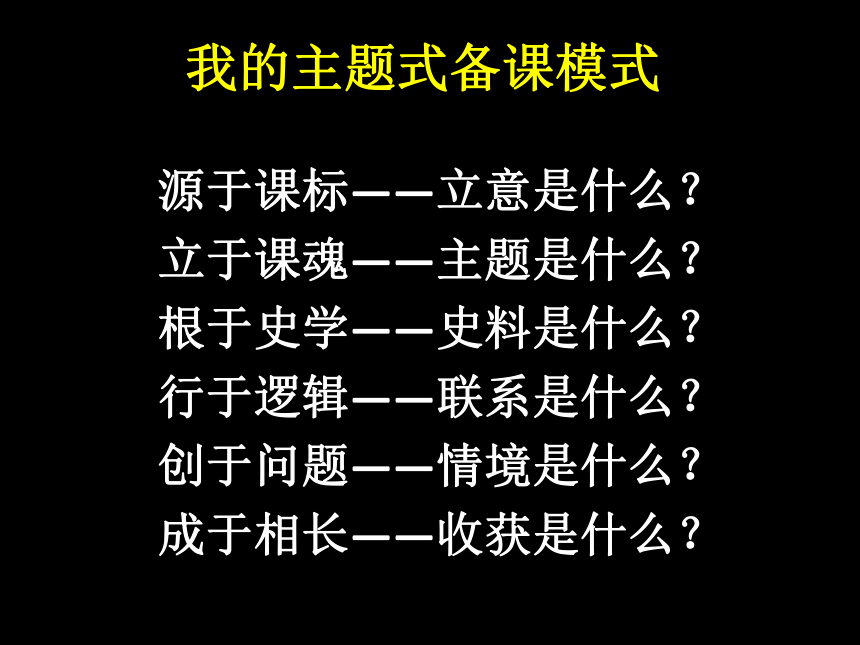

我的主题式备课模式

源于课标——立意是什么?

立于课魂——主题是什么?

根于史学——史料是什么?

行于逻辑——联系是什么?

创于问题——情境是什么?

成于相长——收获是什么?

中外历史纲要(下)

以马克思主义为指导,通过对中外重大历史事件、历史人物和历史现象的叙述,展现人类发展进程中丰富的历史文化遗产,以及人类社会从古至今、从分散到整体、社会形态从低级到高级的发展历程。

——《历史课程标准(2017年版2020年修订)》

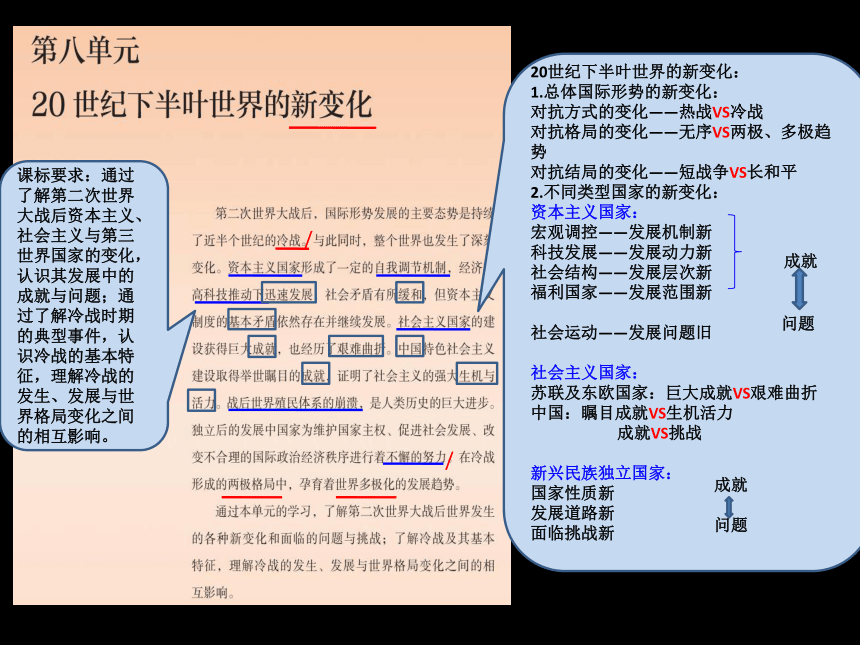

课标要求:通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

/

/

20世纪下半叶世界的新变化:

1.总体国际形势的新变化:

对抗方式的变化——热战VS冷战

对抗格局的变化——无序VS两极、多极趋势

对抗结局的变化——短战争VS长和平

2.不同类型国家的新变化:

资本主义国家:

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新

社会结构——发展层次新

福利国家——发展范围新

社会运动——发展问题旧

社会主义国家:

苏联及东欧国家:巨大成就VS艰难曲折

中国:瞩目成就VS生机活力

成就VS挑战

新兴民族独立国家:

国家性质新

发展道路新

面临挑战新

问题

成就

问题

成就

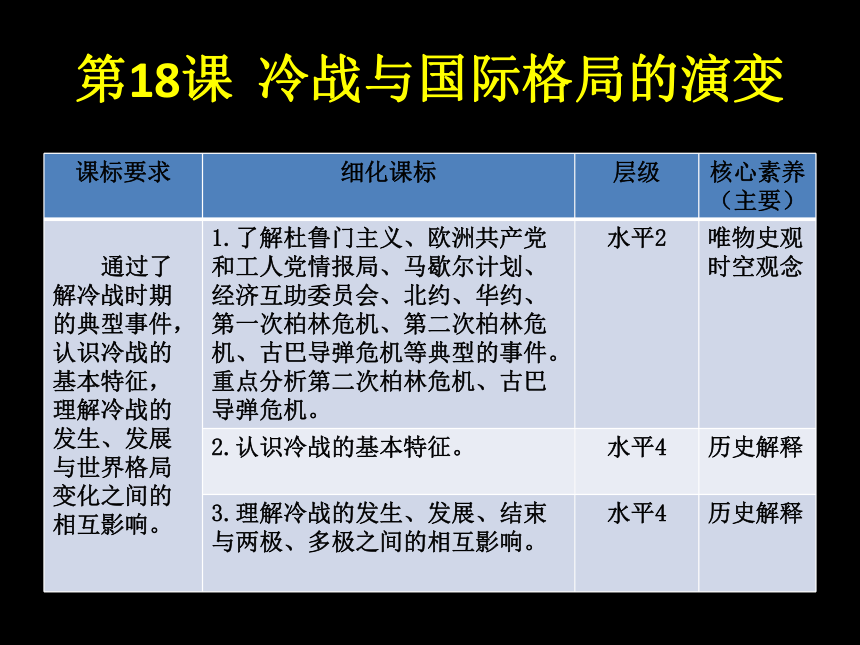

第18课 冷战与国际格局的演变

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。 1.了解杜鲁门主义、欧洲共产党和工人党情报局、马歇尔计划、经济互助委员会、北约、华约、第一次柏林危机、第二次柏林危机、古巴导弹危机等典型的事件。重点分析第二次柏林危机、古巴导弹危机。 水平2 唯物史观

时空观念

2.认识冷战的基本特征。 水平4 历史解释

3.理解冷战的发生、发展、结束与两极、多极之间的相互影响。 水平4 历史解释

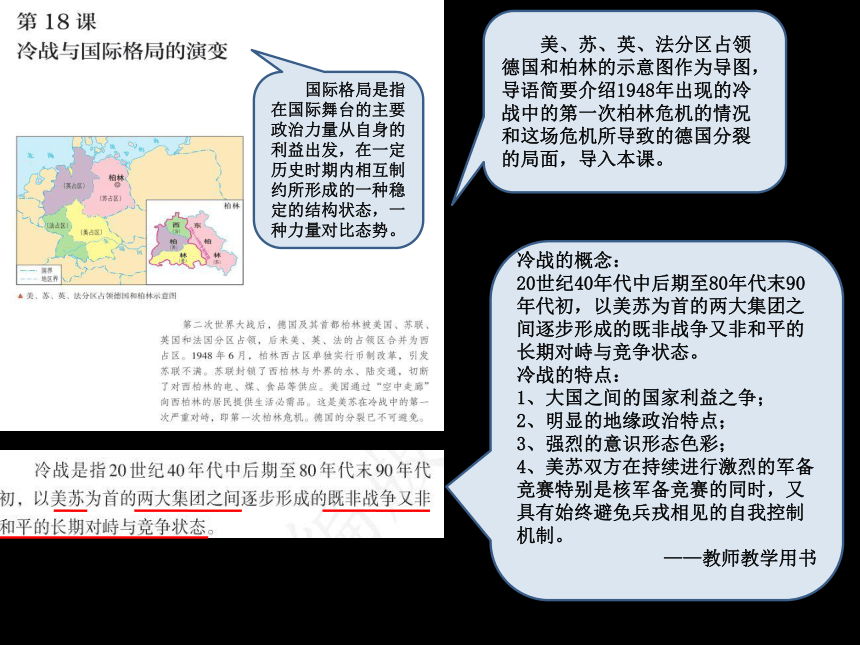

美、苏、英、法分区占领德国和柏林的示意图作为导图,导语简要介绍1948年出现的冷战中的第一次柏林危机的情况和这场危机所导致的德国分裂的局面,导入本课。

冷战的概念:

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

冷战的特点:

1、大国之间的国家利益之争;

2、明显的地缘政治特点;

3、强烈的意识形态色彩;

4、美苏双方在持续进行激烈的军备竞赛特别是核军备竞赛的同时,又具有始终避免兵戎相见的自我控制机制。

——教师教学用书

国际格局是指在国际舞台的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的结构状态,一种力量对比态势。

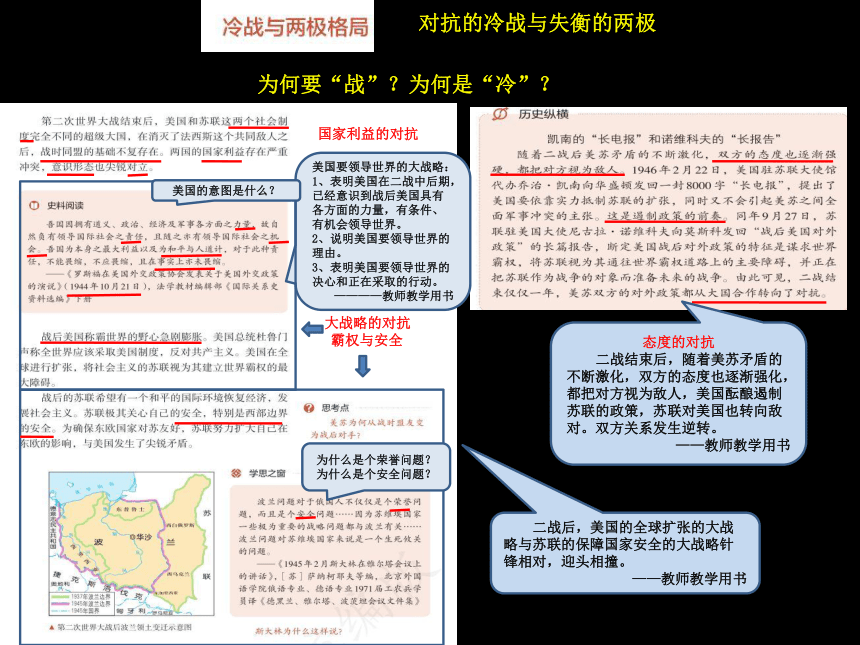

对抗的冷战与失衡的两极

为何要“战”?为何是“冷”?

国家利益的对抗

大战略的对抗

霸权与安全

美国要领导世界的大战略:

1、表明美国在二战中后期,已经意识到战后美国具有各方面的力量,有条件、有机会领导世界。

2、说明美国要领导世界的理由。

3、表明美国要领导世界的决心和正在采取的行动。

————教师教学用书

为什么是个荣誉问题?

为什么是个安全问题?

二战后,美国的全球扩张的大战略与苏联的保障国家安全的大战略针锋相对,迎头相撞。

——教师教学用书

态度的对抗

二战结束后,随着美苏矛盾的不断激化,双方的态度也逐渐强化,都把对方视为敌人,美国酝酿遏制苏联的政策,苏联对美国也转向敌对。双方关系发生逆转。

——教师教学用书

美国的意图是什么?

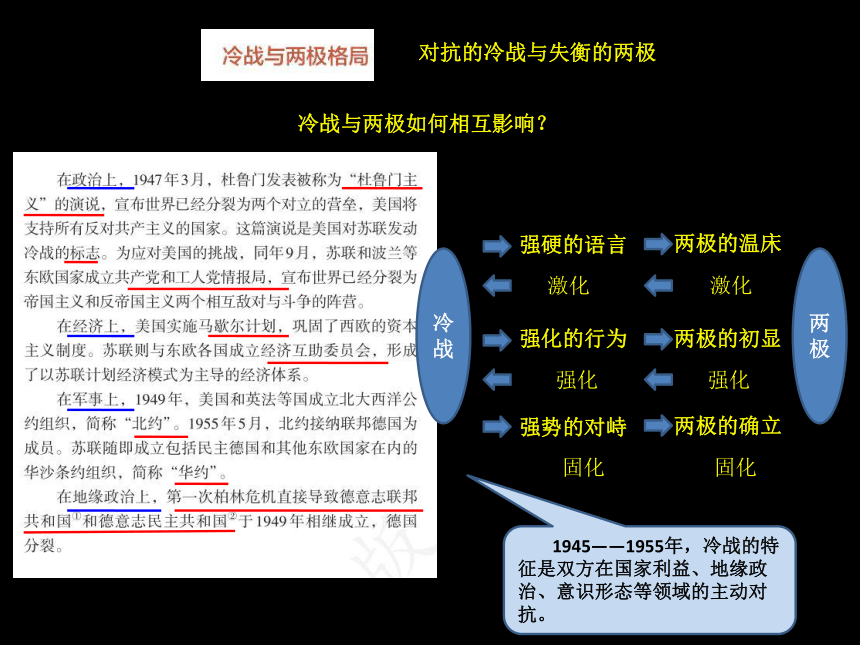

对抗的冷战与失衡的两极

强硬的语言

两极的温床

强化的行为

两极的初显

强势的对峙

两极的确立

冷战

两极

冷战与两极如何相互影响?

激化

激化

强化

强化

1945——1955年,冷战的特征是双方在国家利益、地缘政治、意识形态等领域的主动对抗。

固化

固化

对抗的冷战与失衡的两极

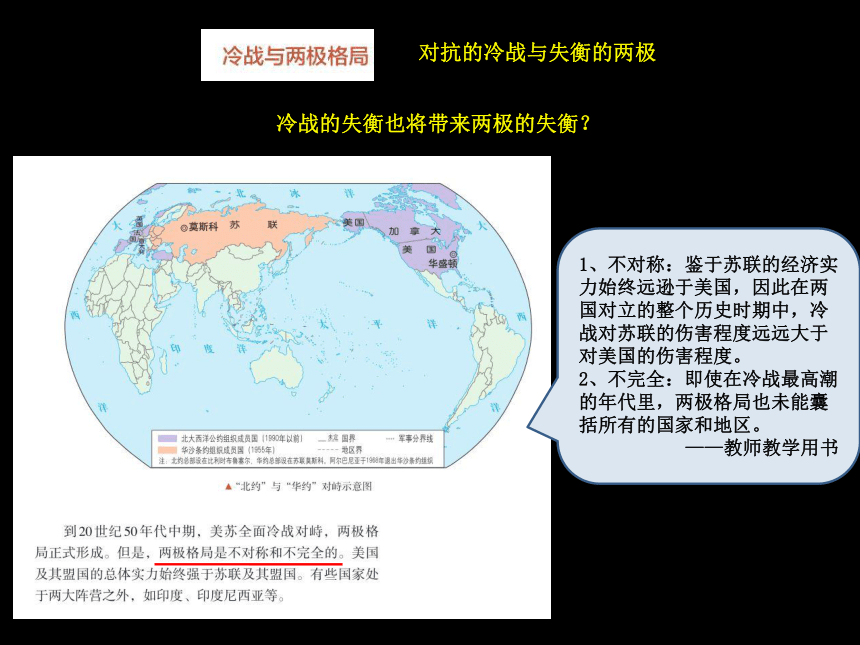

冷战的失衡也将带来两极的失衡?

1、不对称:鉴于苏联的经济实力始终远逊于美国,因此在两国对立的整个历史时期中,冷战对苏联的伤害程度远远大于对美国的伤害程度。

2、不完全:即使在冷战最高潮的年代里,两极格局也未能囊括所有的国家和地区。

——教师教学用书

对抗的冷战与失衡的两极

对抗的冷战

失衡的两极

杜鲁门主义:强硬的语言

马歇尔计划:强化的行为

北约:强势的对峙

由对抗走向对峙

对峙的冷战与收缩的两极

当核战争的风险达到顶峰时,美苏双方是如何处理危机的?

第二次柏林危机中,苏联独特的妥协办法是修筑了柏林墙,而美国则予以默认。

——教师教学用书

在古巴导弹危机中,在美苏均摆出不妥协姿态的表象背后,同样都十分谨慎地处理这场危机,尽量避免危机升级,在走到战争边缘时最终通过秘密通信和谈判解除了危机。

——教师教学用书

20世纪50年代末至60年代,冷战的特征是双方在处理危机时的自我控制机制——通过谈判政治解决危机,心照不宣地留有余地,表现为对峙中的自我控制和自我消耗。

如何理解美、苏的战争边缘政策都运用到了极致?

如何理解第二次柏林危机以修筑“柏林墙”达到顶点,也以这道墙的办法画上了句号?

共同立场和共同的语言指什么?

对峙的冷战与收缩的两极

20世纪50年代末至60年代,西欧、日本、中国、广大发展中国家作为国际力量中心的成长,随着冷战的发展,在两极格局中已经孕育了多极的力量,冲击了两极格局。

西欧、日本、中国、广大发展中国家如何冲击了两极?

1、尼克松在基辛格已经前往东方进行秘密中国之行的过程中讲的。这是对基辛格秘密访华的配合。

2、承认中国正在成长为世界上一个重要的力量,美国多年的封锁、孤立、遏制中国的政策已经失败。

3、美国面对的世界……是向多极化发展。

4、面对中国的发展,美国需要调整对华政策,与中国改善关系。

——教师教学用书

对峙的冷战与收缩的两极

对峙的冷战

收缩的两极

内部:美苏冷战的自我控制和自我消耗。

外部:西欧、日本、中国、发展中国家的发展。

由对峙走向对话

对话的冷战与坍塌的两极

1979——1991年,冷战从对抗——对话,苏联一极自行坍塌,冷战终结。

美苏的失衡:美苏关系之所以能够走向缓和与对话,在一定程度上是以苏联的退让与妥协为前提的。

苏内的失衡:戈尔巴乔夫在国内进行的改革过于激进,缺乏切实可行的措施,进退失据,迷失社会主义方向,最终造成了经济处于崩溃边缘和社会动荡不安,以及长期积累的十分复杂的民族矛盾表面化,使国家陷入政治、经济、民族和信仰的全面危机。

——教师教学用书

加速的对话为何没能挽救加速的终结?

对话的冷战与坍塌的两极

对话的冷战

坍塌的两极

苏联的退让和自行坍塌

西方的和平演变

如何认识冷战?

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

国际形势的新变化——冷战与国际格局的演变

子目主题:

对抗的冷战与失衡的两极;

对峙的冷战与收缩的两极;

对话的冷战与坍塌的两极。

问题:

核心问题:

冷战的特点;冷战与国际格局演变的关系。

问题群:

为何要“战”?为何是“冷”?

波兰问题为什么是个荣誉问题?为什么又是个安全问题?

冷战与两极如何相互影响?

冷战的失衡也将带来两极的失衡?

如何理解第二次柏林危机以修筑“柏林墙”达到顶点,以这道墙的办法画上了句号?

如何理解美、苏的战争边缘政策都运用到了极致?

美、苏共同立场和共同的语言指什么?

当核战争的风险达到顶峰时,美苏双方是如何处理危机的?

西欧、日本、中国、广大发展中国家如何冲击了两极?

加速的冷战对话为何难以挽救加速的终结?

如何认识冷战?

世界格局的新变化

对抗方式:热战

对抗格局:无序

对抗结局:短战争

对抗方式:冷战

对抗格局:两极、多极化趋势

对抗结局:长和平

1945年

第19课 资本主义国家的新变化

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后资本主义的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后资本主义国家宏观调控的新调整、科学技术的新发展、社会结构的新变化、福利国家的新发展,认识资本主义发展中的成就。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后美国的种族歧视、性别歧视和社会问题,认识资本主义的问题。 水平4 唯物史观历史解释

资本主义国家的新变化

不平衡

1945年

生产、消费

资、资

资、社

行业间

贫富

想平衡

市场主导与政府协调

国家利益与国际协调

科技理论与生产经验

物质生产与非物质生产

中间阶层与非中间阶层

贫富

未平衡

民权运动

女权运动

学生运动

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新 社会运动——社会矛盾旧

社会结构——发展层次新

食品供应配给制度的实质是什么?

1、它是第二次世界大战期间国家对经济和社会生活进行调控的一部分。

2、由此导出二战后资本主义国家的变化之一,即在和平时期国家对经济与社会的宏观调控继续进行,并使其制度化。

——教师教学用书

宏观调控——发展机制新

解决新问题:

不平衡:生产、消费;行业间;贫富。

历史上也有过国家对经济的干预,为何是资本主义国家的新变化?

强化新地位:

以市场经济为基础,以强化国家干预为核心。

运用新办法:

加大公共开支;制定经济计划;利用经济杠杆。

寻找新平衡:

适当减少政府对经济的干预。

实现新发展:

经济增长一度较快。

宏观调控——发展机制新

国家干预如何深入分配领域?

如何在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡?

社会福利制度是在资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的一种经济和社会制度。在西方把通过立法来推行福利制度的国家称为“福利国家”,也把这种制度称为福利制度。

——教师教学用书

宏观调控——发展机制新

国际“干预”是否有效?

资本主义国际协调指的是国家、国际组织等国际行为体通过相对平等的协商,协调利益、维护秩序、维持世界和平与发展的行为模式和机制。

——教师教学用书

资本主义国家间仍存在各种利益冲突,国际垄断资本之间也存在着各种矛盾。

二战后形成和不断发展的大国之间的国际协商与干预机制,仍是维护世界和平与安全、促进合作与发展的有效机制和手段。

——教师教学用书

科技发展——发展动力新

科技发展如何使经济发展发生根本性变化?

第三次技术革命引起生产力各要素的变革。工具、机器设备等劳动资料随着电脑等新技术的应用,其性质、结构、功能也发生了根本变化……劳动对象也发生根本性的变化。

当科技与生产力诸要素之间形成乘积效应时,整个生产力的提高要仰赖于科学技术的发展。

——吴于廑、齐世荣

《世界史》(现代史)下卷

以爱因斯坦相对论的提出和量子力学的诞生为标志,将人们对自然界的认识从宏观世界引向微观世界。

“三论”即以研究系统的模式、原则和规律的《系统论》,以研究信息的获取、传输、存贮、处理和变换的《信息论》,以研究控制和调节的一般规律的《控制论》,促进了各学科之间的相互交叉和渗透,也成为当代技术革命的主要理论依据。

——教师教学用书

社会结构——发展层次新

资

无

中间阶层

经营者革命

无产阶级的变化

1、资本主义国家的社会结构的确有变化,但不是本质变化;

2、这种变化是生产力的发展在资本主义国家生产关系上的反映。

——教师教学用书

社会结构的变化是否带来社会的长期稳定?

社会运动——社会矛盾旧

从民众看美国社会,我们看到了什么?

集中在教育和

公共交通领域

集会推动运动壮大

禁止在公共场所实行种族隔离制度。

一定程度上保证黑人选举权。

资本主义的发展没能触动造成这种不平等和贫困的资本主义生产资料所有制。

社会运动——社会矛盾旧

从民众看美国社会,我们看到了什么?

女权运动使社会对妇女的基本要求给予更多重视并迫使当局作出让步。

——吴于廑、齐世荣《世界史》(现代史)下卷

青年在科学技术飞速发展和国家垄断资本主义不断加强的情况下,对于社会不公而产生的“压抑感”。

——吴于廑、齐世荣

《世界史》(现代史)下卷

60年代美国群众运动的高涨,打破了保守沉闷的政治局面,暴露了美国社会难以克服的弊病。

——吴于廑、齐世荣《世界史》(现代史)下卷

1、两个“决不会”的含义:指出生产力和生产关系之间的关系;

2、大体说来,人类经济的社会形态演进的几个时代;

3、指出资本主义是最后一个阶级对抗的社会形态,在其社会中发展的生产力,会创造这种对抗的物质条件;

4、指导学生阅读马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出的两个“必然”,即资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的客观规律,使学生正确地理解和认识资本主义和人类社会的发展规律。

——教师教学用书

谈对资本主义的认识?

资本主义国家的新变化

不平衡

1945年

生产、消费

资、资

资、社

行业间

贫富

想平衡

市场主导与政府协调

国家利益与国际协调

科技理论与生产经验

物质生产与非物质生产

中间阶层与非中间阶层

贫富

未平衡

民权运动

女权运动

学生运动

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新 社会运动——社会矛盾旧

社会结构——发展层次新

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

资本主义国家的新变化

子目主题:

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新

社会结构——发展层次新

社会运动——社会矛盾旧

问题:

核心问题:

二战后资本主义的变化,及其发展中的成就与问题。

问题群:

历史上也有过国家对经济的干预,为何是资本主义国家的新变化?

如何在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡?

国际干预是否有效?

科技发展如何使经济发展发生根本性变化?

社会结构的变化是否带来社会的长期稳定?

从民众看美国社会,我们看到了什么?

第20课 社会主义国家的发展与变化

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后苏联的发展、东欧的社会主义建设和中国社会主义的发展,认识社会主义发展中的成就。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后苏联的改革与解体、东欧的改革与剧变,认识社会主义发展中的曲折性。 水平4 唯物史观历史解释

20世纪下半叶,社会主义从一国扩展到多国,为什么快速发展,又为什么艰难曲折?

苏联的发展、改革与解体

苏联的发展与问题是什么?

发展:

巨大的成就。

问题:

优先发展重工业,工业和农业发展比例失调,人民生活水平提高缓慢。

苏联的发展、改革与解体

如何认识赫鲁晓夫改革?

赫鲁晓夫的改革虽然注入了某些市场经济的因素,但没有超出原有的模式。在政治体制上,仍然是高度集权;在经济体制上,仍然是高度集中的指令性计划经济和优先发展重工业。

——教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

如何认识勃列日涅夫改革?

提高制定计划的科学水平,扩大企业的经济权力,加强物质刺激。

在政治体制上,高度集权;在经济体制上,计划经济体制、优先发展重工业和高投入、高消耗、低效益的“粗放型”道路。

——参看教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

戈尔巴乔夫改革为什么使改革发生了根本的方向性错误?

戈尔巴乔夫的改革从经济入手,但在未见成效时,过于急躁地把改革转向政治领域;当政治改革遇到阻力时,又急忙向市场经济过渡。由于戈尔巴乔夫的改革过急过快,章法大乱,举措失当,民众没有得到经济上的实惠,政治上的要求也越来越高。另外,反对派廉价的许诺和口号的影响不断扩大,使人们的非理性思维不断发展,导致政局极为动荡,还引发了苏联民族分离主义的高涨。在此情况下,苏联共产党放弃了社会主义的基本原则,对各种反对社会主义、反对共产党领导的势力应对无力,直接导致了苏联的解体。

——教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

俄罗斯总统普京曾说:“谁要是不为苏联解体而感到遗憾,他就是没有心肝;谁要是想恢复原来模样的苏联,他就是没有头脑。”如何理解这句话?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧的社会主义建设成就与问题?

成就:

建立人民民主国家,经济、教育发展。

问题:

优先发展重工业,工业和农业发展比例失调。

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧国家如何改革?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧国家改革的结果是什么?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

如何认识东欧国家的剧变?

1、明确社会主义代替资本主义是人类历史的发展规律和社会发展的总趋势。

2、社会主义在发展过程中出现曲折,是历史发展规律的一部分。

3、辩证看待社会主义发展过程中的挫折,从中吸取教训,促使社会主义更加健康地发展。

——教师教学用书

中国社会主义的发展

要把中国社会主义的发展放在世界历史发展的大视野下,以唯物史观的高度来认识,理解中国特色社会主义是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,深化了对人类社会发展规律的认识,在人类社会发展的历史上具有重大意义。

——教师教学用书

谈对社会主义的理解?

1、社会主义的本质是解放生产力,达到共同富裕,建设美好生活。

2、认识什么是社会主义,认识社会主义的优越性,以及人类对社会主义的追求。

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

社会主义国家的发展与变化

子目主题:

苏联的发展、改革与解体

东欧的社会主义建设、改革与剧变

中国社会主义的发展

问题:

核心问题:

社会主义国家的发展与变化,及其发展中的成就与问题。

问题群:

苏联的发展与问题是什么?

如何认识赫鲁晓夫改革?

如何认识勃列日涅夫改革?

戈尔巴乔夫改革为什么使改革发生了根本的方向性错误?

苏联的改革给我们怎样的启示?

东欧的社会主义建设成就与问题?

东欧国家如何改革?

东欧国家改革的结果是什么?

如何认识东欧国家的剧变?

第21课 世界殖民体系的瓦解

与新兴国家的发展

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后第三世界国家的民族独立运动,认识世界殖民体系崩溃的世界历史意义。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后第三世界国家的成就与问题,理解建立国际政治经济新秩序和各发展中国家内部不断改革的必要性 。 水平4 唯物史观历史解释

以20世纪五六十年代肯尼亚反抗英国殖民者的斗争为切入点,介绍二战后亚非拉民族解放运动风起云涌的发展历程。

——教师教学用书

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

亚洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

印巴独立结束了英国殖民主义者对印度次大陆长达190年之久的殖民统治,对结束世界殖民体系产生了重要影响。但是,英国的分而治之政策也给印度次大陆留下了严重的祸根。

——教师教学用书

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

非洲追求完成非殖民化历史使命。

——教师教学用书

殖民宗主国在从殖民地撤退时,对自己原有的殖民利益的保留,但是新的民族独立的时代毕竟开始。

——教师教学用书

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

二战后到20世纪50年代中期为非洲独立运动的第一阶段,其重心在北非,摩洛哥、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹独立。20世纪50年代中期到60年代末为第二阶段,独立运动在南部非洲广泛开展,有32个国家获得独立。20世纪70年代为第三阶段,是葡属非洲殖民地人民争取独立时期,莫桑比克、安哥拉等国独立。20世纪80年代到90年代为第四阶段,是帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃的时期,其重要的标志是津巴布韦和纳米比亚的独立。

非洲独立运动的胜利,改变了非洲的面貌,标志着20世纪初形成的殖民体系的最终瓦解。独立的非洲成为第三世界一支重要的反帝反殖力量。

——教师教学用书

拉丁美洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

世界殖民体系的崩溃是20世纪伟大变化之一,是人人类历史的巨大进步。

认识殖民体系崩溃与世界的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

出口加工模式

发展中国家发展几种成功的模式是什么?

石油输出国发展模式

“初级品出口发展模式”到“进口替代模式”

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

发展中国家面临的挑战?

发展中国家的发展之路艰辛曲折,任重道远。

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

对发展中国家应对挑战的认识?

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

子目主题:

世界的改变 ——世界殖民体系的崩溃

世界的改善——发展中国家的成就与挑战

问题:

核心问题:

第二次世界大战后第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

问题群:

亚洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

拉丁美洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

认识殖民体系崩溃与世界的改变?

发展中国家发展几种成功的模式是什么?

发展中国家面临的挑战?

对发展中国家应对挑战的认识?

向真而思 扎根课堂

——《中外历史纲要(下)》

第八单元内容分析及教学建议

执教历史新课程的收获

方向:

课标表述——专家解读——教参解读——细化层级

——教学目标——学习目标

主题:

教材主题——单元主题——课时主题——子目主题

问题:

核心问题——问题逻辑、问题链、问题群、情境与问题的融合

认识:

学生形成对主题的结构性认识、启发式认识、思辨式认识

评价:

学业水平1——4

我的主题式备课模式

源于课标——立意是什么?

立于课魂——主题是什么?

根于史学——史料是什么?

行于逻辑——联系是什么?

创于问题——情境是什么?

成于相长——收获是什么?

中外历史纲要(下)

以马克思主义为指导,通过对中外重大历史事件、历史人物和历史现象的叙述,展现人类发展进程中丰富的历史文化遗产,以及人类社会从古至今、从分散到整体、社会形态从低级到高级的发展历程。

——《历史课程标准(2017年版2020年修订)》

课标要求:通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

/

/

20世纪下半叶世界的新变化:

1.总体国际形势的新变化:

对抗方式的变化——热战VS冷战

对抗格局的变化——无序VS两极、多极趋势

对抗结局的变化——短战争VS长和平

2.不同类型国家的新变化:

资本主义国家:

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新

社会结构——发展层次新

福利国家——发展范围新

社会运动——发展问题旧

社会主义国家:

苏联及东欧国家:巨大成就VS艰难曲折

中国:瞩目成就VS生机活力

成就VS挑战

新兴民族独立国家:

国家性质新

发展道路新

面临挑战新

问题

成就

问题

成就

第18课 冷战与国际格局的演变

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。 1.了解杜鲁门主义、欧洲共产党和工人党情报局、马歇尔计划、经济互助委员会、北约、华约、第一次柏林危机、第二次柏林危机、古巴导弹危机等典型的事件。重点分析第二次柏林危机、古巴导弹危机。 水平2 唯物史观

时空观念

2.认识冷战的基本特征。 水平4 历史解释

3.理解冷战的发生、发展、结束与两极、多极之间的相互影响。 水平4 历史解释

美、苏、英、法分区占领德国和柏林的示意图作为导图,导语简要介绍1948年出现的冷战中的第一次柏林危机的情况和这场危机所导致的德国分裂的局面,导入本课。

冷战的概念:

20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

冷战的特点:

1、大国之间的国家利益之争;

2、明显的地缘政治特点;

3、强烈的意识形态色彩;

4、美苏双方在持续进行激烈的军备竞赛特别是核军备竞赛的同时,又具有始终避免兵戎相见的自我控制机制。

——教师教学用书

国际格局是指在国际舞台的主要政治力量从自身的利益出发,在一定历史时期内相互制约所形成的一种稳定的结构状态,一种力量对比态势。

对抗的冷战与失衡的两极

为何要“战”?为何是“冷”?

国家利益的对抗

大战略的对抗

霸权与安全

美国要领导世界的大战略:

1、表明美国在二战中后期,已经意识到战后美国具有各方面的力量,有条件、有机会领导世界。

2、说明美国要领导世界的理由。

3、表明美国要领导世界的决心和正在采取的行动。

————教师教学用书

为什么是个荣誉问题?

为什么是个安全问题?

二战后,美国的全球扩张的大战略与苏联的保障国家安全的大战略针锋相对,迎头相撞。

——教师教学用书

态度的对抗

二战结束后,随着美苏矛盾的不断激化,双方的态度也逐渐强化,都把对方视为敌人,美国酝酿遏制苏联的政策,苏联对美国也转向敌对。双方关系发生逆转。

——教师教学用书

美国的意图是什么?

对抗的冷战与失衡的两极

强硬的语言

两极的温床

强化的行为

两极的初显

强势的对峙

两极的确立

冷战

两极

冷战与两极如何相互影响?

激化

激化

强化

强化

1945——1955年,冷战的特征是双方在国家利益、地缘政治、意识形态等领域的主动对抗。

固化

固化

对抗的冷战与失衡的两极

冷战的失衡也将带来两极的失衡?

1、不对称:鉴于苏联的经济实力始终远逊于美国,因此在两国对立的整个历史时期中,冷战对苏联的伤害程度远远大于对美国的伤害程度。

2、不完全:即使在冷战最高潮的年代里,两极格局也未能囊括所有的国家和地区。

——教师教学用书

对抗的冷战与失衡的两极

对抗的冷战

失衡的两极

杜鲁门主义:强硬的语言

马歇尔计划:强化的行为

北约:强势的对峙

由对抗走向对峙

对峙的冷战与收缩的两极

当核战争的风险达到顶峰时,美苏双方是如何处理危机的?

第二次柏林危机中,苏联独特的妥协办法是修筑了柏林墙,而美国则予以默认。

——教师教学用书

在古巴导弹危机中,在美苏均摆出不妥协姿态的表象背后,同样都十分谨慎地处理这场危机,尽量避免危机升级,在走到战争边缘时最终通过秘密通信和谈判解除了危机。

——教师教学用书

20世纪50年代末至60年代,冷战的特征是双方在处理危机时的自我控制机制——通过谈判政治解决危机,心照不宣地留有余地,表现为对峙中的自我控制和自我消耗。

如何理解美、苏的战争边缘政策都运用到了极致?

如何理解第二次柏林危机以修筑“柏林墙”达到顶点,也以这道墙的办法画上了句号?

共同立场和共同的语言指什么?

对峙的冷战与收缩的两极

20世纪50年代末至60年代,西欧、日本、中国、广大发展中国家作为国际力量中心的成长,随着冷战的发展,在两极格局中已经孕育了多极的力量,冲击了两极格局。

西欧、日本、中国、广大发展中国家如何冲击了两极?

1、尼克松在基辛格已经前往东方进行秘密中国之行的过程中讲的。这是对基辛格秘密访华的配合。

2、承认中国正在成长为世界上一个重要的力量,美国多年的封锁、孤立、遏制中国的政策已经失败。

3、美国面对的世界……是向多极化发展。

4、面对中国的发展,美国需要调整对华政策,与中国改善关系。

——教师教学用书

对峙的冷战与收缩的两极

对峙的冷战

收缩的两极

内部:美苏冷战的自我控制和自我消耗。

外部:西欧、日本、中国、发展中国家的发展。

由对峙走向对话

对话的冷战与坍塌的两极

1979——1991年,冷战从对抗——对话,苏联一极自行坍塌,冷战终结。

美苏的失衡:美苏关系之所以能够走向缓和与对话,在一定程度上是以苏联的退让与妥协为前提的。

苏内的失衡:戈尔巴乔夫在国内进行的改革过于激进,缺乏切实可行的措施,进退失据,迷失社会主义方向,最终造成了经济处于崩溃边缘和社会动荡不安,以及长期积累的十分复杂的民族矛盾表面化,使国家陷入政治、经济、民族和信仰的全面危机。

——教师教学用书

加速的对话为何没能挽救加速的终结?

对话的冷战与坍塌的两极

对话的冷战

坍塌的两极

苏联的退让和自行坍塌

西方的和平演变

如何认识冷战?

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

国际形势的新变化——冷战与国际格局的演变

子目主题:

对抗的冷战与失衡的两极;

对峙的冷战与收缩的两极;

对话的冷战与坍塌的两极。

问题:

核心问题:

冷战的特点;冷战与国际格局演变的关系。

问题群:

为何要“战”?为何是“冷”?

波兰问题为什么是个荣誉问题?为什么又是个安全问题?

冷战与两极如何相互影响?

冷战的失衡也将带来两极的失衡?

如何理解第二次柏林危机以修筑“柏林墙”达到顶点,以这道墙的办法画上了句号?

如何理解美、苏的战争边缘政策都运用到了极致?

美、苏共同立场和共同的语言指什么?

当核战争的风险达到顶峰时,美苏双方是如何处理危机的?

西欧、日本、中国、广大发展中国家如何冲击了两极?

加速的冷战对话为何难以挽救加速的终结?

如何认识冷战?

世界格局的新变化

对抗方式:热战

对抗格局:无序

对抗结局:短战争

对抗方式:冷战

对抗格局:两极、多极化趋势

对抗结局:长和平

1945年

第19课 资本主义国家的新变化

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后资本主义的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后资本主义国家宏观调控的新调整、科学技术的新发展、社会结构的新变化、福利国家的新发展,认识资本主义发展中的成就。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后美国的种族歧视、性别歧视和社会问题,认识资本主义的问题。 水平4 唯物史观历史解释

资本主义国家的新变化

不平衡

1945年

生产、消费

资、资

资、社

行业间

贫富

想平衡

市场主导与政府协调

国家利益与国际协调

科技理论与生产经验

物质生产与非物质生产

中间阶层与非中间阶层

贫富

未平衡

民权运动

女权运动

学生运动

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新 社会运动——社会矛盾旧

社会结构——发展层次新

食品供应配给制度的实质是什么?

1、它是第二次世界大战期间国家对经济和社会生活进行调控的一部分。

2、由此导出二战后资本主义国家的变化之一,即在和平时期国家对经济与社会的宏观调控继续进行,并使其制度化。

——教师教学用书

宏观调控——发展机制新

解决新问题:

不平衡:生产、消费;行业间;贫富。

历史上也有过国家对经济的干预,为何是资本主义国家的新变化?

强化新地位:

以市场经济为基础,以强化国家干预为核心。

运用新办法:

加大公共开支;制定经济计划;利用经济杠杆。

寻找新平衡:

适当减少政府对经济的干预。

实现新发展:

经济增长一度较快。

宏观调控——发展机制新

国家干预如何深入分配领域?

如何在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡?

社会福利制度是在资本主义社会生产力发展到一定高度时产生的一种经济和社会制度。在西方把通过立法来推行福利制度的国家称为“福利国家”,也把这种制度称为福利制度。

——教师教学用书

宏观调控——发展机制新

国际“干预”是否有效?

资本主义国际协调指的是国家、国际组织等国际行为体通过相对平等的协商,协调利益、维护秩序、维持世界和平与发展的行为模式和机制。

——教师教学用书

资本主义国家间仍存在各种利益冲突,国际垄断资本之间也存在着各种矛盾。

二战后形成和不断发展的大国之间的国际协商与干预机制,仍是维护世界和平与安全、促进合作与发展的有效机制和手段。

——教师教学用书

科技发展——发展动力新

科技发展如何使经济发展发生根本性变化?

第三次技术革命引起生产力各要素的变革。工具、机器设备等劳动资料随着电脑等新技术的应用,其性质、结构、功能也发生了根本变化……劳动对象也发生根本性的变化。

当科技与生产力诸要素之间形成乘积效应时,整个生产力的提高要仰赖于科学技术的发展。

——吴于廑、齐世荣

《世界史》(现代史)下卷

以爱因斯坦相对论的提出和量子力学的诞生为标志,将人们对自然界的认识从宏观世界引向微观世界。

“三论”即以研究系统的模式、原则和规律的《系统论》,以研究信息的获取、传输、存贮、处理和变换的《信息论》,以研究控制和调节的一般规律的《控制论》,促进了各学科之间的相互交叉和渗透,也成为当代技术革命的主要理论依据。

——教师教学用书

社会结构——发展层次新

资

无

中间阶层

经营者革命

无产阶级的变化

1、资本主义国家的社会结构的确有变化,但不是本质变化;

2、这种变化是生产力的发展在资本主义国家生产关系上的反映。

——教师教学用书

社会结构的变化是否带来社会的长期稳定?

社会运动——社会矛盾旧

从民众看美国社会,我们看到了什么?

集中在教育和

公共交通领域

集会推动运动壮大

禁止在公共场所实行种族隔离制度。

一定程度上保证黑人选举权。

资本主义的发展没能触动造成这种不平等和贫困的资本主义生产资料所有制。

社会运动——社会矛盾旧

从民众看美国社会,我们看到了什么?

女权运动使社会对妇女的基本要求给予更多重视并迫使当局作出让步。

——吴于廑、齐世荣《世界史》(现代史)下卷

青年在科学技术飞速发展和国家垄断资本主义不断加强的情况下,对于社会不公而产生的“压抑感”。

——吴于廑、齐世荣

《世界史》(现代史)下卷

60年代美国群众运动的高涨,打破了保守沉闷的政治局面,暴露了美国社会难以克服的弊病。

——吴于廑、齐世荣《世界史》(现代史)下卷

1、两个“决不会”的含义:指出生产力和生产关系之间的关系;

2、大体说来,人类经济的社会形态演进的几个时代;

3、指出资本主义是最后一个阶级对抗的社会形态,在其社会中发展的生产力,会创造这种对抗的物质条件;

4、指导学生阅读马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出的两个“必然”,即资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的客观规律,使学生正确地理解和认识资本主义和人类社会的发展规律。

——教师教学用书

谈对资本主义的认识?

资本主义国家的新变化

不平衡

1945年

生产、消费

资、资

资、社

行业间

贫富

想平衡

市场主导与政府协调

国家利益与国际协调

科技理论与生产经验

物质生产与非物质生产

中间阶层与非中间阶层

贫富

未平衡

民权运动

女权运动

学生运动

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新 社会运动——社会矛盾旧

社会结构——发展层次新

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

资本主义国家的新变化

子目主题:

宏观调控——发展机制新

科技发展——发展动力新

社会结构——发展层次新

社会运动——社会矛盾旧

问题:

核心问题:

二战后资本主义的变化,及其发展中的成就与问题。

问题群:

历史上也有过国家对经济的干预,为何是资本主义国家的新变化?

如何在提高社会效率和维护社会公平之间寻求新的平衡?

国际干预是否有效?

科技发展如何使经济发展发生根本性变化?

社会结构的变化是否带来社会的长期稳定?

从民众看美国社会,我们看到了什么?

第20课 社会主义国家的发展与变化

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后社会主义的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后苏联的发展、东欧的社会主义建设和中国社会主义的发展,认识社会主义发展中的成就。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后苏联的改革与解体、东欧的改革与剧变,认识社会主义发展中的曲折性。 水平4 唯物史观历史解释

20世纪下半叶,社会主义从一国扩展到多国,为什么快速发展,又为什么艰难曲折?

苏联的发展、改革与解体

苏联的发展与问题是什么?

发展:

巨大的成就。

问题:

优先发展重工业,工业和农业发展比例失调,人民生活水平提高缓慢。

苏联的发展、改革与解体

如何认识赫鲁晓夫改革?

赫鲁晓夫的改革虽然注入了某些市场经济的因素,但没有超出原有的模式。在政治体制上,仍然是高度集权;在经济体制上,仍然是高度集中的指令性计划经济和优先发展重工业。

——教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

如何认识勃列日涅夫改革?

提高制定计划的科学水平,扩大企业的经济权力,加强物质刺激。

在政治体制上,高度集权;在经济体制上,计划经济体制、优先发展重工业和高投入、高消耗、低效益的“粗放型”道路。

——参看教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

戈尔巴乔夫改革为什么使改革发生了根本的方向性错误?

戈尔巴乔夫的改革从经济入手,但在未见成效时,过于急躁地把改革转向政治领域;当政治改革遇到阻力时,又急忙向市场经济过渡。由于戈尔巴乔夫的改革过急过快,章法大乱,举措失当,民众没有得到经济上的实惠,政治上的要求也越来越高。另外,反对派廉价的许诺和口号的影响不断扩大,使人们的非理性思维不断发展,导致政局极为动荡,还引发了苏联民族分离主义的高涨。在此情况下,苏联共产党放弃了社会主义的基本原则,对各种反对社会主义、反对共产党领导的势力应对无力,直接导致了苏联的解体。

——教师教学用书

苏联的发展、改革与解体

俄罗斯总统普京曾说:“谁要是不为苏联解体而感到遗憾,他就是没有心肝;谁要是想恢复原来模样的苏联,他就是没有头脑。”如何理解这句话?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧的社会主义建设成就与问题?

成就:

建立人民民主国家,经济、教育发展。

问题:

优先发展重工业,工业和农业发展比例失调。

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧国家如何改革?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

东欧国家改革的结果是什么?

东欧的社会主义建设、改革与剧变

如何认识东欧国家的剧变?

1、明确社会主义代替资本主义是人类历史的发展规律和社会发展的总趋势。

2、社会主义在发展过程中出现曲折,是历史发展规律的一部分。

3、辩证看待社会主义发展过程中的挫折,从中吸取教训,促使社会主义更加健康地发展。

——教师教学用书

中国社会主义的发展

要把中国社会主义的发展放在世界历史发展的大视野下,以唯物史观的高度来认识,理解中国特色社会主义是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,深化了对人类社会发展规律的认识,在人类社会发展的历史上具有重大意义。

——教师教学用书

谈对社会主义的理解?

1、社会主义的本质是解放生产力,达到共同富裕,建设美好生活。

2、认识什么是社会主义,认识社会主义的优越性,以及人类对社会主义的追求。

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

社会主义国家的发展与变化

子目主题:

苏联的发展、改革与解体

东欧的社会主义建设、改革与剧变

中国社会主义的发展

问题:

核心问题:

社会主义国家的发展与变化,及其发展中的成就与问题。

问题群:

苏联的发展与问题是什么?

如何认识赫鲁晓夫改革?

如何认识勃列日涅夫改革?

戈尔巴乔夫改革为什么使改革发生了根本的方向性错误?

苏联的改革给我们怎样的启示?

东欧的社会主义建设成就与问题?

东欧国家如何改革?

东欧国家改革的结果是什么?

如何认识东欧国家的剧变?

第21课 世界殖民体系的瓦解

与新兴国家的发展

课标要求 细化课标 层级 核心素养

(主要)

通过了解第二次世界大战后第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。 1.了解二战后第三世界国家的民族独立运动,认识世界殖民体系崩溃的世界历史意义。 水平4 唯物史观

历史解释

2.了解二战后第三世界国家的成就与问题,理解建立国际政治经济新秩序和各发展中国家内部不断改革的必要性 。 水平4 唯物史观历史解释

以20世纪五六十年代肯尼亚反抗英国殖民者的斗争为切入点,介绍二战后亚非拉民族解放运动风起云涌的发展历程。

——教师教学用书

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

亚洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

印巴独立结束了英国殖民主义者对印度次大陆长达190年之久的殖民统治,对结束世界殖民体系产生了重要影响。但是,英国的分而治之政策也给印度次大陆留下了严重的祸根。

——教师教学用书

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

非洲追求完成非殖民化历史使命。

——教师教学用书

殖民宗主国在从殖民地撤退时,对自己原有的殖民利益的保留,但是新的民族独立的时代毕竟开始。

——教师教学用书

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

二战后到20世纪50年代中期为非洲独立运动的第一阶段,其重心在北非,摩洛哥、突尼斯、利比亚、埃及、苏丹独立。20世纪50年代中期到60年代末为第二阶段,独立运动在南部非洲广泛开展,有32个国家获得独立。20世纪70年代为第三阶段,是葡属非洲殖民地人民争取独立时期,莫桑比克、安哥拉等国独立。20世纪80年代到90年代为第四阶段,是帝国主义在非洲的殖民体系最终崩溃的时期,其重要的标志是津巴布韦和纳米比亚的独立。

非洲独立运动的胜利,改变了非洲的面貌,标志着20世纪初形成的殖民体系的最终瓦解。独立的非洲成为第三世界一支重要的反帝反殖力量。

——教师教学用书

拉丁美洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

世界殖民体系的崩溃是20世纪伟大变化之一,是人人类历史的巨大进步。

认识殖民体系崩溃与世界的改变?

世界的改变

——世界殖民体系的崩溃

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

出口加工模式

发展中国家发展几种成功的模式是什么?

石油输出国发展模式

“初级品出口发展模式”到“进口替代模式”

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

发展中国家面临的挑战?

发展中国家的发展之路艰辛曲折,任重道远。

世界的改善

——发展中国家的成就与挑战

对发展中国家应对挑战的认识?

主题:

教材主题:

世界文明的演进

单元主题:

20世纪下半叶世界的新变化

课时主题:

世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

子目主题:

世界的改变 ——世界殖民体系的崩溃

世界的改善——发展中国家的成就与挑战

问题:

核心问题:

第二次世界大战后第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

问题群:

亚洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

非洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

拉丁美洲殖民体系崩溃给世界带来的改变?

认识殖民体系崩溃与世界的改变?

发展中国家发展几种成功的模式是什么?

发展中国家面临的挑战?

对发展中国家应对挑战的认识?

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体