山东省菏泽市鄄城县2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市鄄城县2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 131.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 09:48:24 | ||

图片预览

文档简介

鄄城县2023-2024学年高二上学期10月月考

历 史 试 题

考查范围:前9课

主要命题点:汉代中央行政体制演变 北魏孝文帝改革 清代专制主义

古罗马政治制度 南京临时政府政治制度 辛亥革命与社会

古代中国的法律与教化 近代西方的法律与教化

改革开放

西方文官制度

一、选择题(每题3分,共60分)

1、 据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如 图1)。这一史实最适合用来说明,当时( )

(

皇帝

⑤裁可

尚书

奏请④

司空

(2

司徒

③

调查

①

回

太常

⑥

下

诏

报

追加命令

鲁相乙瑛

鲁相平

起请

)

图 1

(注:①-⑦表示处理此事的先后步骤)

A. 国家行政中枢权力的逐渐扩大 B. 专制主义中央集权的日益巩固

C. 传统社会道德秩序的渐趋规范 D. 封建国家不同职能的有效履行

2. 凯撒执政时期,罗马发行的一些货币上, 一面是凯撒的侧面头像,另一面记载着他的功绩,且内容 时有变化,可见罗马货币( )

A. 兼具了经济政治功能 B. 彰显了皇权至高无上

C. 显示了铸造工艺高超 D.. 体现了帝国实力强盛

3.1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定实行责任内阁制。据载,宋教仁曾谓:“改总统制为内阁 制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”下列项中,与宋教仁限制总统权力意 图相吻合的是( )

①临时大总统代表政府总揽政务

②临时大总统统帅全国陆海军队

③ 参议院行使立法权并可弹劾临时大总统

④临时大总统发布命令须由国务员副署才能生效

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

高二历史试题(第1页,共6页)

(

乍更新岁气象万千处此繁盛之区

益增今昔之感国旗五色病耀通街

黄帜青龙销声匿迹

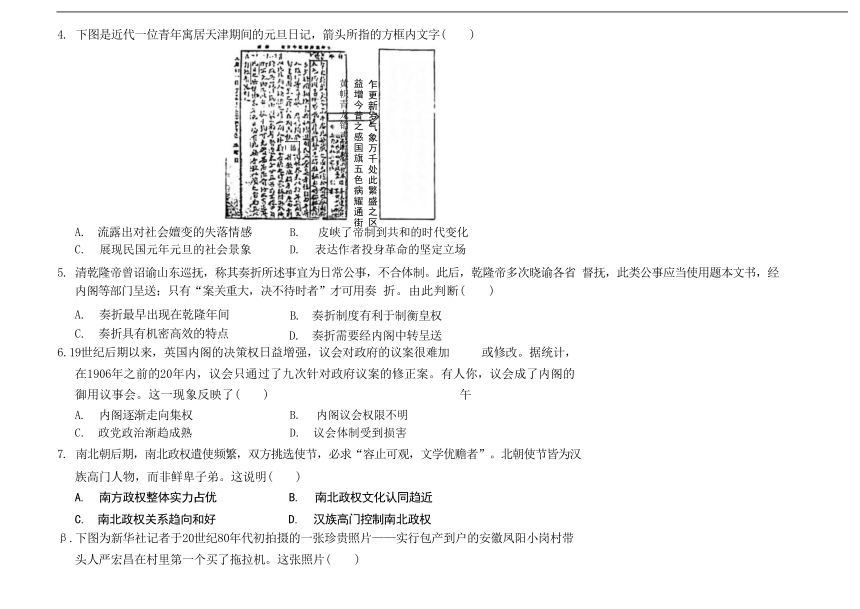

)4. 下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A. 流露出对社会嬗变的失落情感 B. 皮峡了帝制到共和的时代变化

C. 展现民国元年元旦的社会景象 D. 表达作者投身革命的坚定立场

5. 清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省 督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏 折。由此判断( )

A. 奏折最早出现在乾隆年间 B. 奏折制度有利于制衡皇权

C. 奏折具有机密高效的特点 D. 奏折需要经内阁中转呈送

6.19世纪后期以来,英国内阁的决策权日益增强,议会对政府的议案很难加 或修改。据统计,

在1906年之前的20年内,议会只通过了九次针对政府议案的修正案。有人你,议会成了内阁的

御用议事会。这一现象反映了( ) 午

A. 内阁逐渐走向集权 B. 内阁议会权限不明

C. 政党政治渐趋成熟 D. 议会体制受到损害

7. 南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉

族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A. 南方政权整体实力占优 B. 南北政权文化认同趋近

C. 南北政权关系趋向和好 D. 汉族高门控制南北政权

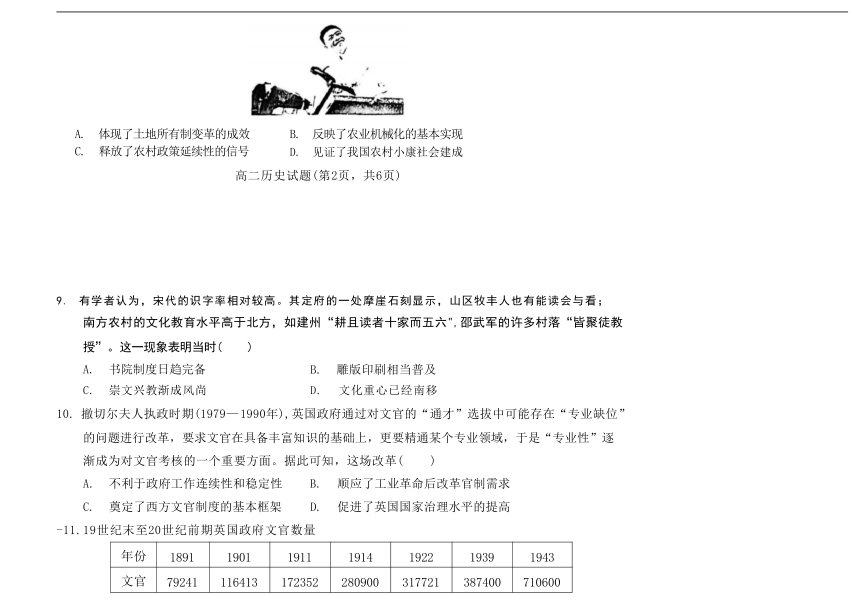

β.下图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带

头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A. 体现了土地所有制变革的成效 B. 反映了农业机械化的基本实现

C. 释放了农村政策延续性的信号 D. 见证了我国农村小康社会建成

高二历史试题(第2页,共6页)

9. 有学者认为,宋代的识字率相对较高。其定府的一处摩崖石刻显示,山区牧丰人也有能读会与看;

南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六",邵武军的许多村落“皆聚徒教

授”。这一现象表明当时( )

A. 书院制度日趋完备 B. 雕版印刷相当普及

C. 崇文兴教渐成风尚 D. 文化重心已经南移

10. 撤切尔夫人执政时期(1979— 1990年),英国政府通过对文官的“通才”选拔中可能存在“专业缺位”

的问题进行改革,要求文官在具备丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域,于是“专业性”逐

渐成为对文官考核的一个重要方面。据此可知,这场改革( )

A. 不利于政府工作连续性和稳定性 B. 顺应了工业革命后改革官制需求

C. 奠定了西方文官制度的基本框架 D. 促进了英国国家治理水平的提高

-11.19世纪末至20世纪前期英国政府文官数量

年份 1891 1901 1911 1914 1922 1939 1943

文官 79241 116413 172352 280900 317721 387400 710600

据表可知,英国政府文官数量的变化( )

A. 适应了政府职能的扩大 B. 缓和了社会的阶级矛盾

C. 扩大了执政党的阶级基础 D. 强化了政府对经济的主导

12.1910年,曾坚定支持科举制改革的梁启超发出言论:“所恶乎畴昔之科举者,徒以其所试之科不足致 用耳。 …… 自此法行,我国民不待劝而竟于学,此法之造于我国也大矣。 ……我乃惩末流之弊,因

噎以废食,其不智抑甚矣。”此种言论与当时士人多有契合。以上材料可用于探讨(

A. 清政府立宪运动的局限性 B. 维新变法运动的后续影响

C. 科举制对时代潮流的迎合 D. 清末教育体制改革的局限

13. 图1所示反映了我国部分省份推行的公务员聘任制度改革。这一改革(

A. 增强了公务员队伍活力 B. 体现了公务员录用制度的公开性

C. 适应了简政放权的需要 D. 有利于与西方公务员制度接轨

14. 《大明会典》记载,明朝洪武十六年(1383年)对乡饮酒礼(乡人以时聚会宴饮的礼仪)作出明确规

定,要求参加宴饮的人必须依序列坐,“不许搀越,违者以违制论”。这可用于印证明朝( )

A. 地方治理趋于完善 B. 基层教化实现了法制化

C. 社会风气逐渐僵化 D. 国家礼法向民间的渗透

高二历史试题(第3页,共6页)

15. 春秋时期,周内史叔兴和郑申端发表“吉凶由人”和“妖由人兴”的见解;鲁闵子马提出“祸福无

门,惟人所召”的论点;郑子产认为“天道远,人道迩,非所及也”。以上观点说明当时( )

A. 敬天保民思想已经形成 B. 战争造成了重大影响

C、 人的主体意识有所增强 D. 天人之间的联系加深

16. 湖北云梦睡虎地秦墓出土的《田律》《金布律》等秦律文件,内容涉及经济、刑事、行政、民事等诸多方面。

而基主喜仅是一名县吏,在他任安陆令史、耶令史等职期间收藏了这些秦律文件。由此可见( )

A、 秦朝首创以法治国 B. 秦朝强调严刑峻法

C. 秦律得到广泛实施 D. 秦律体系内容严密

17. 秦一统天下并确立及推行了“以法为教,以吏为师”的治国原则,法家思想在政治上获得了极大的 成功。但西汉自立国以来,随着儒家地位的不断回升以及儒法双方某些内在因素的相近性,儒法在 政治实践的过程中既相互冲突又彼此靠拢,最终演化出了一些新的事物。材料说明了汉代( ) A. 社会动荡引发思想巨变 Bv 儒家思想成为社会主流思想

C. 国家对社会控制逐步增强 D. 外儒内法对国家治理产生影响

18. 查士丁尼一世编订了《罗马民法大全》,该法提出“没有任何事物比皇帝陛下更高贵和神圣”,明确 了皇帝拥有的包括国家主权、立法权、行政权、司法权等在内的各项至高权力,承认教会法庭的地 位和承认奴隶制的存在。这表明,罗马法( )

A. 具有皇权至上的特征 B. 近代西方国家立法蓝本

C. 确立了三权分立原则 .D. 是维护阶级统治的工具

J9. 马丁 ·路德认为,学校的学科设置要与儿童未来的生活息息相关,不仅要能够进行书写、阅读,还 要授以职业的实习教导。他呼吁各邦诸侯及市政管理者,要承担教育组织者的职责并大力兴办职业

教育。这一主张反映出( )

A. 资本主义经济发展要求 B. 个性解放的时代特征

C. 儿童教育受到社会关注 D. 宗教伦理影响力削弱

20. 图2的主题突出反映了( )

图2清代《升平乐事图》局部(注:①魁星②鳌)

A. 艺术作品带有时代印记 B. 科举文化影响世俗生活

C. 商品经济推动社会发展 D. 清代文人追求意境情趣

高二历史试题(第4页,共6页)

二、非选择题(共40分)

21. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二

20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭, 因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领城并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期, 此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实, 评析材料一和材料二的观点。(12分)

22、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

战国中期,随着封建官僚制度的建立,国君对各级官吏的报酬, 一般已不采用分封土地的办法,而是以一 定数量的粮食作为俸禄,有时赏给部分钱币或黄金。以官位的高低定俸禄的多少。在君主专制主义中央集权制 下、除皇帝世袭、皇族按其与皇帝亲疏分别享有高卑不等的爵禄特权外,广大的官僚,则是皇帝按其统治的需 要,通过各种途径从责族、平民中选拔出来,任以职位,颁给俸禄。职官不能世袭,俸禄随任免而给除。这种 任职获禄,对官僚而言,实际上只是其为皇帝进行统治所付出的劳绩心力的一种物质报酬。

——摘编自黄惠贤、陈锋《中国俸禄制度史》

材料二

古代官史俸禄表。

唐代 大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项。以安史之乱为界,前期基本实行年禄、月俸双轨制,年禄 给粮食,月俸主要给铜钱;后期基本上只实行月俸制。月俸虽仍以钱计算,但在支付时,常以谷 帛等实物充给

宋代 大体可分为正俸、加俸和职田三大类。正俸包括俸钱、衣赐、禄粟。俸钱按月支给,自使相40 万文,下至郢、唐、复州内品300文;衣赐按年颁给绫、绢、布匹;禄粟月给,使相200石,至 入内班官1石。加俸主要有职钱和随从衣粮、餐钱等

明代 由实物、货币和土地三部分组成。以洪武二十年(1387年)所定岁禄为“定例”,正一品岁禄米 1044石,月给87石;从九品岁禄米60石,月给5石,岁禄本色虽以米计,但发放时却或以钞 折米,或以绢折米,且京官与外官有别、至明中期,官员俸给分为本色、折色两种。“本色”(岁 俸米)又分月米、折绢米和折银米,月米不分官品,每员1石;折绢米绢1匹当银6钱;折银米 银6钱5分折米1石。“折色”仍以石计量,又分折银与折钞,各有不同的折算标准

清代 俸禄的支给,虽说是“银米兼支”,但主要以支银为主。俸禄的支给标准,也主要以银两来衡定

——摘编自曾宪阳《浅议古代官吏的俸禄》等

高二历史试题(第5页,共6页)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代俸禄制度产生的原因,并对俸禄制度进行简要评价。(8分)

(2)根据材料二,概括唐宋以来俸禄发放标准物的变化,并结合所学知识分析明清时期俸禄发放变化的 原因。(6分)

23. 阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

永徽三年(652年),鉴于“律学未有定疏,每年所举明法,遂无凭准”,(唐高宗)命长孙无忌等人 “广召解律人条”“义疏”奏闻”“参撰《律疏》,成三十卷”,于永徽四年(653年)十月颁行天下。“自 是断狱者,皆引疏分析之。”此有助于克服适用律文的“触涂睽误”之失。唐律和义疏浑成一体,后世称 之为《唐律疏议》。它是我国现存最早、最完整的封建法典。从其源流上来说,它集战国、秦、汉、魏

晋、南北朝至隋封建法律之大成,成为以后历代制定和解释封建法典的蓝本。清末法学家沈家本在《重 刻<唐律疏议>序》中云:“盖自有《疏议》,而律文之简质古奥者,始可得而读焉。”

-—摘编自蒋晓伟《<唐律疏议>—— 中国古代社会科学的百科全书》

材料二

《唐律疏议》把北齐律的“重罪十条”改称“十恶”。“恶”者,不良品行之谓也。唐律将“谋反”“谋 大逆”“谋叛”作为大罪来惩罚,是惩罚“不忠”的主观恶性,《唐律疏议》云,“礼者,敬之本;敬者, 礼之舆。 ……责其所犯既大,皆无肃敬之心”,故有“大不敬”罪;还把纯属违反伦理道德规范的“不孝”, 提升为地道的法律规范。《唐律疏议》认为:妻谋杀夫,可以构成“恶逆”罪;妻殴、告夫,可以构成“不 睦”罪;“闻夫丧匿不举哀、若作乐,释服从吉及改嫁”,构成“不义”罪。“身体发肤,受之父母”,毁 伤肢体,即属不孝一这些均被定为“不道”罪。

-—摘编自俞荣根、王祖志《试论<唐律疏议>的伦理法思想》 (1)根据材料一并结合所学知识,简析《唐律疏议》的历史影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出《唐律疏议》中“十恶”罪的特点及其形成原因。(8分) 鄄城一中高二级年级双周考历史试题

高二历史试题(第6页,共6页)

高二历史参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A D B C C B C C D A D A D C C D D A B

F 评

21. 【答案】(12分)示例:

材料一观点:公元1500年前后是欧洲历史中世纪与现代时期的分水岭。

材料二观点:欧洲的现代化是在15—18世纪逐步实现的。

评析:材料一观点仅体现了历史发展的变迁性,未体现延续性。新航路开辟虽拉开了欧洲海外扩张 的序幕,推动了欧洲资本主义的发展,使得封建制度濒于解体,人口、物种和商品等开始全球性流动, 人类认识世界的视野和能力发生改变,但其仅为欧洲后续的社会变革提供了基础,其历史影响是逐渐产 生并加深的,并未迅速使得欧洲的政治、经济、文化发生本质变革。14—18世纪,西欧相继发生文艺复 兴、宗教改革和启蒙运动。这些运动旨在反抗封建统治和教会禁锢,解放人们的思想。近代科学的兴起 促进了思想解放和社会进步。思想解放是社会变革的先导。17—19世纪,欧洲资产阶级在一些国家相继 进行了不同规模、不同形式的革命或改革,确立资本主义制度。18世纪中期到20世纪初,欧洲等地相继 发生两次工业革命。工业革命极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,深刻影响了世 界历史的发展进程。故18世纪中后期的欧洲在经过资本主义制度的确立、工业革命、思想解放运动之后, 才真正步入现代,分水岭才真正出现。材料二的观点则体现了历史发展变迁性和延续性。

总结:历史发展往往是一个延续与变迁、量变与质变的过程。欧洲向现代化的过渡起于新航路的开 辟,于18世纪最终走向现代。

【解析】 材料一观点:据材料一 “西方传统观点认为……进入现代”结合所学得出公元1500年前后 是欧洲历史中世纪与现代时期的分水岭。

材料二观点:据材料二“公元1500年前后……持续到18世纪中后期……真正出现”结合所学得出欧 洲的现代化是在15—18世纪逐步实现的。

评析:据材料一 “公元1500年前后……进入现代”结合所学得出材料一观点仅体现了历史发展的变 迁性,未体现延续性。新航路开辟虽拉开了欧洲海外扩张的序幕,推动了欧洲资本主义的发展,使得封 建制度濒于解体,人口、物种和商品等开始全球性流动,人类认识世界的视野和能力发生改变;据材料 二“此时欧洲在政治……并无本质变化”结合所学得出但其仅为欧洲后续的社会变革提供了基础,其历 史影响是逐渐产生并加深的,并未迅速使得欧洲的政治、经济、文化发生本质变革;据材料二“这种状 态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代"结合所学得出14-18世纪,西欧相继发生文艺 复兴,宗教改革和启蒙运动。这些运动旨在反抗封建统治和教会禁锢,解放人们的思想。近代科学的兴 起促进了思想解放和社会进步。思想解放是社会变革的先导。17-19世纪,欧洲资产阶级在一些国家相 继进行了不同规模、不同形式的革命或改革,确立资本主义制度。18世纪中期到20世纪初,欧洲等地相

继发生两次工业革命、工业革命极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,深刻影响了 世界历史的发展进程。故18世纪中后期的欧洲在经过资本主义制度的确立、工业革命、思想解放运动之 后,才真正步入现代,分水岭才真正出现。材料二的观点则体现了历史发展变迁性和延续性。

总结;据材料“历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程”结合所学得出历史发展往往是一个延 续与变迁、量变与质变的过程。欧洲向现代化的过渡起于新航路的开辟,于18世纪最终走向现代。

22. 【答案】(14分)(1)原因:春秋战国时期诸侯争霸,分封制宗法制逐渐走向瓦解;铁犁和牛耕 的使用,推动生产力水平发展;士阶层崛起,并逐渐受到各国君主的重用;贵族政治逐渐被官僚政治取 代;社会由奴隶社会向封建社会转型。(5分)

评价:俸禄制度是古代官僚制度的重要内容;官吏俸禄制取代了世卿世禄制,推动了社会进步;俸 禄制度是君主专制主义中央集权下的产物。(3分)

(2)变化:由实物、钱币兼给(佐以土地等),到以支给银两为主;在实际支付时,则根据国家财 政收入(主要租赋)和支出的情况而时有改变。(2分)

原因:君主专制中央集权逐渐走向强化;商品经济发展,白银逐渐成为法定货币;赋税制度调整, 赋役征银政策的推行;科举制逐渐走向成熟,形成数量庞大的官僚集团。(4分)

【解析】(1)第一小问原因,据材料一 “战国中期”结合所学可从春秋战国时期诸侯争霸,分封制 宗法制逐渐走向瓦解;铁犁和牛耕的使用,推动生产力水平发展等角度入手;据材料一 “广大的官僚.. 选拔出来”结合所学得出士阶层崛起,并逐渐受到各国君主的重用;据材料一 “随着封建官僚制度的建 立”结合所学得出贵族政治逐渐被官僚政治取代、社会由奴隶社会向封建社会转型。第二小问评价,据 材料一 “职官不能世袭,俸禄随任免而给除”结合所学可从俸禄制度是古代官僚制度的重要内容;官吏 俸禄制取代了世卿世禄制,推动了社会进步等角度入手;据材料一 “只是其为皇帝……物质报酬”结合 所学得出俸禄制度是君主专制主义中央集权下的产物。

(2)第一小问变化,据材料二“大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项”“俸钱、衣赐、禄粟”“由实

物、货币和土地三部分组成”“主要以支银为主”结合所学得出由实物、钱币兼给(佐以土地等),到以 支给银两为主;据材料二“但在支付时,常以谷帛等实物充给”“但发放时却或以钞折米,或以绢折米” 结合所学得出在实际支付时,则根据国家财政收入(主要租赋)和支出的情况而时有改变。第二小问原

因,结合所学得出明清时期君主专制中央集权逐渐走向强化;据材料二“主要以银两来衡定”结合所学 得出商品经济发展,白银逐渐成为法定货币;赋税制度调整,赋役征银政策的推行;结合所学得出科举 制逐渐走向成熟,形成数量庞大的官僚集团。

23. 【答案】(14分)(1)历史影响:为选拔法律人才提供了重要依据;有助于对法律的理解和运用; 有利于准确地开展司法审判;为后世立法提供了借鉴。(6分,答出三点即可)

(2)特点:针对违反封建伦理道德、侵犯专制皇帝的统治基础和封建统治秩序的行为。(2分)

原因:维护封建统治的需要;儒学作为官方正统思想的影响;古代社会具有宗法血缘特征;自汉代 以来法律观念的影响。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

【解析】(1)据材料一 “广召解律人条”可知为了制定《唐律疏议》,统治者广招法律人才,参与法 律的制定和注疏;据材料一 “自是断狱者,皆引疏分析之”“克服适用律文的‘触涂睽误’”可知注疏和 法律条文紧密结合,更加具有可实践性,可以更见准确地运用于司法审判,也有利于社会对法律的理解 和运用;据材料一 “成为以后历代制定和解释封建法典的蓝本”可知《唐律疏议》的制定总结了前代法 律经验,成为后世法律制定和注释的蓝本,为后世立法提供了借鉴参照。

(2)第一小问特点,据材料二“将谋反’谋大逆’“谋叛”作为大罪来惩罚”“还把纯属违反伦理道德 规范的‘不孝’,提升为地道的法律规范”可知《唐律疏议》中“十恶”罪主要涉及的是违反伦理道德和侵犯专 制皇帝的统治基础和封建统治秩序的行为,体现的是维护封建专制统治秩序的至高无上。第二小问原因,结合 所学知识,古代法律的制定深受统治者、主流思想和历史传统的影响,据材料二“唐律将谋反’谋大逆:谋 叛’作为大罪来惩罚”可知唐律以维护统治秩序为根本出发点,说明巩固统治是统治者制定法律的基本前提

据材秆二“还把纯属违反伦理道德规范的‘不孝’,提升为地道的法律规范”可知传统的儒家思想长期居于正统 地位,也影响了当时法律的制定;据材料二“毁伤肢体,即属不孝一这些均被定为‘不道’罪”可知传统的宗 法观您深刻影响了夫要关系和子女关系,这种影响通过孝道的方式也上升成为法律意志;据材料二“把北齐律 的“里罪十条改称‘十恶’”可知汉代魏晋以来的法律观念也为唐代法律的制定奠定了基础

历 史 试 题

考查范围:前9课

主要命题点:汉代中央行政体制演变 北魏孝文帝改革 清代专制主义

古罗马政治制度 南京临时政府政治制度 辛亥革命与社会

古代中国的法律与教化 近代西方的法律与教化

改革开放

西方文官制度

一、选择题(每题3分,共60分)

1、 据东汉《乙瑛碑》载,鲁相乙瑛向朝廷陈请,为孔庙增设一名百石卒史来守庙并掌管礼器(流程如 图1)。这一史实最适合用来说明,当时( )

(

皇帝

⑤裁可

尚书

奏请④

司空

(2

司徒

③

调查

①

回

太常

⑥

下

诏

报

追加命令

鲁相乙瑛

鲁相平

起请

)

图 1

(注:①-⑦表示处理此事的先后步骤)

A. 国家行政中枢权力的逐渐扩大 B. 专制主义中央集权的日益巩固

C. 传统社会道德秩序的渐趋规范 D. 封建国家不同职能的有效履行

2. 凯撒执政时期,罗马发行的一些货币上, 一面是凯撒的侧面头像,另一面记载着他的功绩,且内容 时有变化,可见罗马货币( )

A. 兼具了经济政治功能 B. 彰显了皇权至高无上

C. 显示了铸造工艺高超 D.. 体现了帝国实力强盛

3.1912年,《中华民国临时约法》颁布,规定实行责任内阁制。据载,宋教仁曾谓:“改总统制为内阁 制,则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”下列项中,与宋教仁限制总统权力意 图相吻合的是( )

①临时大总统代表政府总揽政务

②临时大总统统帅全国陆海军队

③ 参议院行使立法权并可弹劾临时大总统

④临时大总统发布命令须由国务员副署才能生效

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

高二历史试题(第1页,共6页)

(

乍更新岁气象万千处此繁盛之区

益增今昔之感国旗五色病耀通街

黄帜青龙销声匿迹

)4. 下图是近代一位青年寓居天津期间的元旦日记,箭头所指的方框内文字( )

A. 流露出对社会嬗变的失落情感 B. 皮峡了帝制到共和的时代变化

C. 展现民国元年元旦的社会景象 D. 表达作者投身革命的坚定立场

5. 清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省 督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏 折。由此判断( )

A. 奏折最早出现在乾隆年间 B. 奏折制度有利于制衡皇权

C. 奏折具有机密高效的特点 D. 奏折需要经内阁中转呈送

6.19世纪后期以来,英国内阁的决策权日益增强,议会对政府的议案很难加 或修改。据统计,

在1906年之前的20年内,议会只通过了九次针对政府议案的修正案。有人你,议会成了内阁的

御用议事会。这一现象反映了( ) 午

A. 内阁逐渐走向集权 B. 内阁议会权限不明

C. 政党政治渐趋成熟 D. 议会体制受到损害

7. 南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉

族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A. 南方政权整体实力占优 B. 南北政权文化认同趋近

C. 南北政权关系趋向和好 D. 汉族高门控制南北政权

β.下图为新华社记者于20世纪80年代初拍摄的一张珍贵照片——实行包产到户的安徽凤阳小岗村带

头人严宏昌在村里第一个买了拖拉机。这张照片( )

A. 体现了土地所有制变革的成效 B. 反映了农业机械化的基本实现

C. 释放了农村政策延续性的信号 D. 见证了我国农村小康社会建成

高二历史试题(第2页,共6页)

9. 有学者认为,宋代的识字率相对较高。其定府的一处摩崖石刻显示,山区牧丰人也有能读会与看;

南方农村的文化教育水平高于北方,如建州“耕且读者十家而五六",邵武军的许多村落“皆聚徒教

授”。这一现象表明当时( )

A. 书院制度日趋完备 B. 雕版印刷相当普及

C. 崇文兴教渐成风尚 D. 文化重心已经南移

10. 撤切尔夫人执政时期(1979— 1990年),英国政府通过对文官的“通才”选拔中可能存在“专业缺位”

的问题进行改革,要求文官在具备丰富知识的基础上,更要精通某个专业领域,于是“专业性”逐

渐成为对文官考核的一个重要方面。据此可知,这场改革( )

A. 不利于政府工作连续性和稳定性 B. 顺应了工业革命后改革官制需求

C. 奠定了西方文官制度的基本框架 D. 促进了英国国家治理水平的提高

-11.19世纪末至20世纪前期英国政府文官数量

年份 1891 1901 1911 1914 1922 1939 1943

文官 79241 116413 172352 280900 317721 387400 710600

据表可知,英国政府文官数量的变化( )

A. 适应了政府职能的扩大 B. 缓和了社会的阶级矛盾

C. 扩大了执政党的阶级基础 D. 强化了政府对经济的主导

12.1910年,曾坚定支持科举制改革的梁启超发出言论:“所恶乎畴昔之科举者,徒以其所试之科不足致 用耳。 …… 自此法行,我国民不待劝而竟于学,此法之造于我国也大矣。 ……我乃惩末流之弊,因

噎以废食,其不智抑甚矣。”此种言论与当时士人多有契合。以上材料可用于探讨(

A. 清政府立宪运动的局限性 B. 维新变法运动的后续影响

C. 科举制对时代潮流的迎合 D. 清末教育体制改革的局限

13. 图1所示反映了我国部分省份推行的公务员聘任制度改革。这一改革(

A. 增强了公务员队伍活力 B. 体现了公务员录用制度的公开性

C. 适应了简政放权的需要 D. 有利于与西方公务员制度接轨

14. 《大明会典》记载,明朝洪武十六年(1383年)对乡饮酒礼(乡人以时聚会宴饮的礼仪)作出明确规

定,要求参加宴饮的人必须依序列坐,“不许搀越,违者以违制论”。这可用于印证明朝( )

A. 地方治理趋于完善 B. 基层教化实现了法制化

C. 社会风气逐渐僵化 D. 国家礼法向民间的渗透

高二历史试题(第3页,共6页)

15. 春秋时期,周内史叔兴和郑申端发表“吉凶由人”和“妖由人兴”的见解;鲁闵子马提出“祸福无

门,惟人所召”的论点;郑子产认为“天道远,人道迩,非所及也”。以上观点说明当时( )

A. 敬天保民思想已经形成 B. 战争造成了重大影响

C、 人的主体意识有所增强 D. 天人之间的联系加深

16. 湖北云梦睡虎地秦墓出土的《田律》《金布律》等秦律文件,内容涉及经济、刑事、行政、民事等诸多方面。

而基主喜仅是一名县吏,在他任安陆令史、耶令史等职期间收藏了这些秦律文件。由此可见( )

A、 秦朝首创以法治国 B. 秦朝强调严刑峻法

C. 秦律得到广泛实施 D. 秦律体系内容严密

17. 秦一统天下并确立及推行了“以法为教,以吏为师”的治国原则,法家思想在政治上获得了极大的 成功。但西汉自立国以来,随着儒家地位的不断回升以及儒法双方某些内在因素的相近性,儒法在 政治实践的过程中既相互冲突又彼此靠拢,最终演化出了一些新的事物。材料说明了汉代( ) A. 社会动荡引发思想巨变 Bv 儒家思想成为社会主流思想

C. 国家对社会控制逐步增强 D. 外儒内法对国家治理产生影响

18. 查士丁尼一世编订了《罗马民法大全》,该法提出“没有任何事物比皇帝陛下更高贵和神圣”,明确 了皇帝拥有的包括国家主权、立法权、行政权、司法权等在内的各项至高权力,承认教会法庭的地 位和承认奴隶制的存在。这表明,罗马法( )

A. 具有皇权至上的特征 B. 近代西方国家立法蓝本

C. 确立了三权分立原则 .D. 是维护阶级统治的工具

J9. 马丁 ·路德认为,学校的学科设置要与儿童未来的生活息息相关,不仅要能够进行书写、阅读,还 要授以职业的实习教导。他呼吁各邦诸侯及市政管理者,要承担教育组织者的职责并大力兴办职业

教育。这一主张反映出( )

A. 资本主义经济发展要求 B. 个性解放的时代特征

C. 儿童教育受到社会关注 D. 宗教伦理影响力削弱

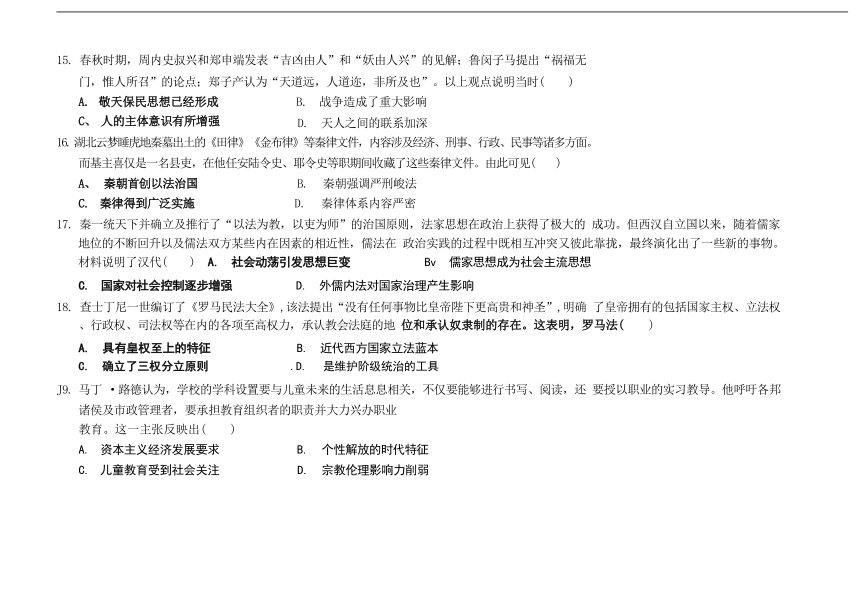

20. 图2的主题突出反映了( )

图2清代《升平乐事图》局部(注:①魁星②鳌)

A. 艺术作品带有时代印记 B. 科举文化影响世俗生活

C. 商品经济推动社会发展 D. 清代文人追求意境情趣

高二历史试题(第4页,共6页)

二、非选择题(共40分)

21. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西方传统观点认为,公元1500年前后是欧洲历史的分水岭,此时欧洲告别中世纪,进入现代。

材料二

20世纪后期,有学者提出,公元1500年前后这一时段固然重要,但还不能称之为欧洲历史的分水岭, 因为此时欧洲在政治、经济、文化和社会关系等领城并无本质变化。这种状态一直持续到18世纪中后期, 此后历史才真正步入现代,分水岭才真正出现。

历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程。从这一角度,结合15—18世纪欧洲历史的重大史实, 评析材料一和材料二的观点。(12分)

22、阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

战国中期,随着封建官僚制度的建立,国君对各级官吏的报酬, 一般已不采用分封土地的办法,而是以一 定数量的粮食作为俸禄,有时赏给部分钱币或黄金。以官位的高低定俸禄的多少。在君主专制主义中央集权制 下、除皇帝世袭、皇族按其与皇帝亲疏分别享有高卑不等的爵禄特权外,广大的官僚,则是皇帝按其统治的需 要,通过各种途径从责族、平民中选拔出来,任以职位,颁给俸禄。职官不能世袭,俸禄随任免而给除。这种 任职获禄,对官僚而言,实际上只是其为皇帝进行统治所付出的劳绩心力的一种物质报酬。

——摘编自黄惠贤、陈锋《中国俸禄制度史》

材料二

古代官史俸禄表。

唐代 大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项。以安史之乱为界,前期基本实行年禄、月俸双轨制,年禄 给粮食,月俸主要给铜钱;后期基本上只实行月俸制。月俸虽仍以钱计算,但在支付时,常以谷 帛等实物充给

宋代 大体可分为正俸、加俸和职田三大类。正俸包括俸钱、衣赐、禄粟。俸钱按月支给,自使相40 万文,下至郢、唐、复州内品300文;衣赐按年颁给绫、绢、布匹;禄粟月给,使相200石,至 入内班官1石。加俸主要有职钱和随从衣粮、餐钱等

明代 由实物、货币和土地三部分组成。以洪武二十年(1387年)所定岁禄为“定例”,正一品岁禄米 1044石,月给87石;从九品岁禄米60石,月给5石,岁禄本色虽以米计,但发放时却或以钞 折米,或以绢折米,且京官与外官有别、至明中期,官员俸给分为本色、折色两种。“本色”(岁 俸米)又分月米、折绢米和折银米,月米不分官品,每员1石;折绢米绢1匹当银6钱;折银米 银6钱5分折米1石。“折色”仍以石计量,又分折银与折钞,各有不同的折算标准

清代 俸禄的支给,虽说是“银米兼支”,但主要以支银为主。俸禄的支给标准,也主要以银两来衡定

——摘编自曾宪阳《浅议古代官吏的俸禄》等

高二历史试题(第5页,共6页)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代俸禄制度产生的原因,并对俸禄制度进行简要评价。(8分)

(2)根据材料二,概括唐宋以来俸禄发放标准物的变化,并结合所学知识分析明清时期俸禄发放变化的 原因。(6分)

23. 阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

永徽三年(652年),鉴于“律学未有定疏,每年所举明法,遂无凭准”,(唐高宗)命长孙无忌等人 “广召解律人条”“义疏”奏闻”“参撰《律疏》,成三十卷”,于永徽四年(653年)十月颁行天下。“自 是断狱者,皆引疏分析之。”此有助于克服适用律文的“触涂睽误”之失。唐律和义疏浑成一体,后世称 之为《唐律疏议》。它是我国现存最早、最完整的封建法典。从其源流上来说,它集战国、秦、汉、魏

晋、南北朝至隋封建法律之大成,成为以后历代制定和解释封建法典的蓝本。清末法学家沈家本在《重 刻<唐律疏议>序》中云:“盖自有《疏议》,而律文之简质古奥者,始可得而读焉。”

-—摘编自蒋晓伟《<唐律疏议>—— 中国古代社会科学的百科全书》

材料二

《唐律疏议》把北齐律的“重罪十条”改称“十恶”。“恶”者,不良品行之谓也。唐律将“谋反”“谋 大逆”“谋叛”作为大罪来惩罚,是惩罚“不忠”的主观恶性,《唐律疏议》云,“礼者,敬之本;敬者, 礼之舆。 ……责其所犯既大,皆无肃敬之心”,故有“大不敬”罪;还把纯属违反伦理道德规范的“不孝”, 提升为地道的法律规范。《唐律疏议》认为:妻谋杀夫,可以构成“恶逆”罪;妻殴、告夫,可以构成“不 睦”罪;“闻夫丧匿不举哀、若作乐,释服从吉及改嫁”,构成“不义”罪。“身体发肤,受之父母”,毁 伤肢体,即属不孝一这些均被定为“不道”罪。

-—摘编自俞荣根、王祖志《试论<唐律疏议>的伦理法思想》 (1)根据材料一并结合所学知识,简析《唐律疏议》的历史影响。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出《唐律疏议》中“十恶”罪的特点及其形成原因。(8分) 鄄城一中高二级年级双周考历史试题

高二历史试题(第6页,共6页)

高二历史参考答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A D B C C B C C D A D A D C C D D A B

F 评

21. 【答案】(12分)示例:

材料一观点:公元1500年前后是欧洲历史中世纪与现代时期的分水岭。

材料二观点:欧洲的现代化是在15—18世纪逐步实现的。

评析:材料一观点仅体现了历史发展的变迁性,未体现延续性。新航路开辟虽拉开了欧洲海外扩张 的序幕,推动了欧洲资本主义的发展,使得封建制度濒于解体,人口、物种和商品等开始全球性流动, 人类认识世界的视野和能力发生改变,但其仅为欧洲后续的社会变革提供了基础,其历史影响是逐渐产 生并加深的,并未迅速使得欧洲的政治、经济、文化发生本质变革。14—18世纪,西欧相继发生文艺复 兴、宗教改革和启蒙运动。这些运动旨在反抗封建统治和教会禁锢,解放人们的思想。近代科学的兴起 促进了思想解放和社会进步。思想解放是社会变革的先导。17—19世纪,欧洲资产阶级在一些国家相继 进行了不同规模、不同形式的革命或改革,确立资本主义制度。18世纪中期到20世纪初,欧洲等地相继 发生两次工业革命。工业革命极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,深刻影响了世 界历史的发展进程。故18世纪中后期的欧洲在经过资本主义制度的确立、工业革命、思想解放运动之后, 才真正步入现代,分水岭才真正出现。材料二的观点则体现了历史发展变迁性和延续性。

总结:历史发展往往是一个延续与变迁、量变与质变的过程。欧洲向现代化的过渡起于新航路的开 辟,于18世纪最终走向现代。

【解析】 材料一观点:据材料一 “西方传统观点认为……进入现代”结合所学得出公元1500年前后 是欧洲历史中世纪与现代时期的分水岭。

材料二观点:据材料二“公元1500年前后……持续到18世纪中后期……真正出现”结合所学得出欧 洲的现代化是在15—18世纪逐步实现的。

评析:据材料一 “公元1500年前后……进入现代”结合所学得出材料一观点仅体现了历史发展的变 迁性,未体现延续性。新航路开辟虽拉开了欧洲海外扩张的序幕,推动了欧洲资本主义的发展,使得封 建制度濒于解体,人口、物种和商品等开始全球性流动,人类认识世界的视野和能力发生改变;据材料 二“此时欧洲在政治……并无本质变化”结合所学得出但其仅为欧洲后续的社会变革提供了基础,其历 史影响是逐渐产生并加深的,并未迅速使得欧洲的政治、经济、文化发生本质变革;据材料二“这种状 态一直持续到18世纪中后期,此后历史才真正步入现代"结合所学得出14-18世纪,西欧相继发生文艺 复兴,宗教改革和启蒙运动。这些运动旨在反抗封建统治和教会禁锢,解放人们的思想。近代科学的兴 起促进了思想解放和社会进步。思想解放是社会变革的先导。17-19世纪,欧洲资产阶级在一些国家相 继进行了不同规模、不同形式的革命或改革,确立资本主义制度。18世纪中期到20世纪初,欧洲等地相

继发生两次工业革命、工业革命极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,深刻影响了 世界历史的发展进程。故18世纪中后期的欧洲在经过资本主义制度的确立、工业革命、思想解放运动之 后,才真正步入现代,分水岭才真正出现。材料二的观点则体现了历史发展变迁性和延续性。

总结;据材料“历史发展往往是一个延续与变迁交织的过程”结合所学得出历史发展往往是一个延 续与变迁、量变与质变的过程。欧洲向现代化的过渡起于新航路的开辟,于18世纪最终走向现代。

22. 【答案】(14分)(1)原因:春秋战国时期诸侯争霸,分封制宗法制逐渐走向瓦解;铁犁和牛耕 的使用,推动生产力水平发展;士阶层崛起,并逐渐受到各国君主的重用;贵族政治逐渐被官僚政治取 代;社会由奴隶社会向封建社会转型。(5分)

评价:俸禄制度是古代官僚制度的重要内容;官吏俸禄制取代了世卿世禄制,推动了社会进步;俸 禄制度是君主专制主义中央集权下的产物。(3分)

(2)变化:由实物、钱币兼给(佐以土地等),到以支给银两为主;在实际支付时,则根据国家财 政收入(主要租赋)和支出的情况而时有改变。(2分)

原因:君主专制中央集权逐渐走向强化;商品经济发展,白银逐渐成为法定货币;赋税制度调整, 赋役征银政策的推行;科举制逐渐走向成熟,形成数量庞大的官僚集团。(4分)

【解析】(1)第一小问原因,据材料一 “战国中期”结合所学可从春秋战国时期诸侯争霸,分封制 宗法制逐渐走向瓦解;铁犁和牛耕的使用,推动生产力水平发展等角度入手;据材料一 “广大的官僚.. 选拔出来”结合所学得出士阶层崛起,并逐渐受到各国君主的重用;据材料一 “随着封建官僚制度的建 立”结合所学得出贵族政治逐渐被官僚政治取代、社会由奴隶社会向封建社会转型。第二小问评价,据 材料一 “职官不能世袭,俸禄随任免而给除”结合所学可从俸禄制度是古代官僚制度的重要内容;官吏 俸禄制取代了世卿世禄制,推动了社会进步等角度入手;据材料一 “只是其为皇帝……物质报酬”结合 所学得出俸禄制度是君主专制主义中央集权下的产物。

(2)第一小问变化,据材料二“大致有禄米、俸钱、职田和禄力等项”“俸钱、衣赐、禄粟”“由实

物、货币和土地三部分组成”“主要以支银为主”结合所学得出由实物、钱币兼给(佐以土地等),到以 支给银两为主;据材料二“但在支付时,常以谷帛等实物充给”“但发放时却或以钞折米,或以绢折米” 结合所学得出在实际支付时,则根据国家财政收入(主要租赋)和支出的情况而时有改变。第二小问原

因,结合所学得出明清时期君主专制中央集权逐渐走向强化;据材料二“主要以银两来衡定”结合所学 得出商品经济发展,白银逐渐成为法定货币;赋税制度调整,赋役征银政策的推行;结合所学得出科举 制逐渐走向成熟,形成数量庞大的官僚集团。

23. 【答案】(14分)(1)历史影响:为选拔法律人才提供了重要依据;有助于对法律的理解和运用; 有利于准确地开展司法审判;为后世立法提供了借鉴。(6分,答出三点即可)

(2)特点:针对违反封建伦理道德、侵犯专制皇帝的统治基础和封建统治秩序的行为。(2分)

原因:维护封建统治的需要;儒学作为官方正统思想的影响;古代社会具有宗法血缘特征;自汉代 以来法律观念的影响。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

【解析】(1)据材料一 “广召解律人条”可知为了制定《唐律疏议》,统治者广招法律人才,参与法 律的制定和注疏;据材料一 “自是断狱者,皆引疏分析之”“克服适用律文的‘触涂睽误’”可知注疏和 法律条文紧密结合,更加具有可实践性,可以更见准确地运用于司法审判,也有利于社会对法律的理解 和运用;据材料一 “成为以后历代制定和解释封建法典的蓝本”可知《唐律疏议》的制定总结了前代法 律经验,成为后世法律制定和注释的蓝本,为后世立法提供了借鉴参照。

(2)第一小问特点,据材料二“将谋反’谋大逆’“谋叛”作为大罪来惩罚”“还把纯属违反伦理道德 规范的‘不孝’,提升为地道的法律规范”可知《唐律疏议》中“十恶”罪主要涉及的是违反伦理道德和侵犯专 制皇帝的统治基础和封建统治秩序的行为,体现的是维护封建专制统治秩序的至高无上。第二小问原因,结合 所学知识,古代法律的制定深受统治者、主流思想和历史传统的影响,据材料二“唐律将谋反’谋大逆:谋 叛’作为大罪来惩罚”可知唐律以维护统治秩序为根本出发点,说明巩固统治是统治者制定法律的基本前提

据材秆二“还把纯属违反伦理道德规范的‘不孝’,提升为地道的法律规范”可知传统的儒家思想长期居于正统 地位,也影响了当时法律的制定;据材料二“毁伤肢体,即属不孝一这些均被定为‘不道’罪”可知传统的宗 法观您深刻影响了夫要关系和子女关系,这种影响通过孝道的方式也上升成为法律意志;据材料二“把北齐律 的“里罪十条改称‘十恶’”可知汉代魏晋以来的法律观念也为唐代法律的制定奠定了基础

同课章节目录