四川省广安市新育才教育集团2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省广安市新育才教育集团2023-2024学年高二上学期10月月考历史试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-19 09:54:07 | ||

图片预览

文档简介

新育才教育集团 2023-2024 学年上学期第 1 次月考

高二 历史 答案

一、选择题(共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。)

1-5:CDACC 6-10:ADBCA 11-16ADACDB

1.答案:C

解析:商朝实行内外服制度,内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国,商朝中央政

权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱,C 项正确;材料没有涉及以宗法

血缘建国、王位世袭制、成熟文字的信息,排除 ABD 项。故选:C。

2【答案】D

【解析】湖南里耶秦邮简的出土,是实物史料,“邮传人员要从‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”反映的

是以邮传为中心的文书传送系统,即在秦朝统一的中央集权国家治理中,各级官僚机构以文书推行

行政管理,故选 D 项;据材料“‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”可知,秦朝在地方实行郡县制,而汉初

地方实行郡国并行制,排除 A 项;国家重大事务往往由公卿进行廷议,最后由皇帝裁决,与材料无

关,排除 B 项;“告知邮传人员要从‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”反映的是以邮传为中心的文书传送

系统,不涉及赋税征收,排除 C 项。

3【答案】A

【解析】根据材料“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”,可知唐代实行

三省六部制度,即使皇帝的诏令也必须遵守三省体制,体现了古代政治制度有注重行政程序的一面,

故选 A 项;“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令”说明皇权也必须遵守三省体制,体现了

三省六部制度在一定程度上对皇权的制约,排除 B 项;三省六部制度是在皇权专制的前提下实行的,

是封建君主专制制度的产物,排除 C 项;三省六部制度实现了相权三分,有利于削弱相权,加强皇

权,排除 D 项。

4.【答案】C

【解析】材料中的“凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权”是雅典对取得公民身份的限

定,“其中包括了一些奴隶”说明雅典的公民范围突破了以往的限制,这说明公民范围有所扩大,故

选 C 项。A 项中的“废除”说法过于绝对且与史实不符,排除;材料未提及公民的参政范围,排除 B

项;材料体现不出各阶层之间的矛盾如何,排除 D项。

5.【答案】C

【解析】漫画中平民是第三等级代表之一,参与新宪法的“打造”,说明第三等级中的平民并不反对

制定新宪法,故 A 项错误;1789 年法国大革命爆发后,法国实行君主立宪制,保留了君主制,故 B

项错误;漫画表现了三个等级正在联合“打造”新宪法,故 C 项正确;拿破仑法典是 1804 年拿破仑

称帝后制定的,不符合时间限制,故 D 项错误。

6.【答案】A

【解析】根据材料中对一条鞭法的介绍可知,对民众人身依附关系的控制有所减弱,这有利于他们

投身到商品经济活动中,A 项正确。保障封建政府收入才是赋税改革的宗旨所在,排除 B 项。根据

材料得不出民众负担的变化,排除 C 项。材料信息不涉及中央集权,排除 D 项。

7.【答案】D

【解析】第一届全国人民代表大会的召开及《中华人民共和国宪法》的通过确立了我国的根本政治

制度和基本政治制度,标志着社会主义政治体制基本形成,D 项正确。

8.答案:B

解析:辛亥革命的任务是推翻封建专制统治,确立共和制;二次革命的任务是反对袁世凯独裁统治,巩固

共和制度,从革命任务上,两者一脉相承。故选 B 项。

9.【答案】C

【解析】本题考查《中华民国临时约法》。根据所学知识可知,为了限制袁世凯的权力,《中华民国

临时约法》特别规定实行责任内阁制而非总统制,故 C 项的说法不符合史实。

10.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,《中华苏维埃共和国宪法大纲》是 1931 年 11 月在中华苏维埃第一次全

国代表大会上通过的,当时处于国共十年对峙时期,其主要矛盾是共产党与国民党之间的矛盾,体

现在政权组成上就是“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命

分子”是没有权利参加政权和政治上的自由权利,而《陕甘宁边区施政纲领》是 1941 年 11 月在陕

甘宁边区第二届参议会上通过的,当时中日民族矛盾成为社会的主要矛盾,所以要团结一切抗日力

量争取民族的伟大胜利,即一切抗日人民都具有各种权利,据此可知,导致题干所述变化的主要原

因是国内主要矛盾的变化,故选 A 项;共产国际的指导与否并不是题干所述变化的主要原因,其主

要原因在于国内主要矛盾的变化,排除 B 项;《中华苏维埃共和国宪法大纲》是土地革命的需要,《陕

甘宁边区施政纲领》并没有体现土地革命的需要,排除 C 项;题干所述变化体现出民主范围的扩大,

这是问题的表象,并不是“原因”,排除 D 项。

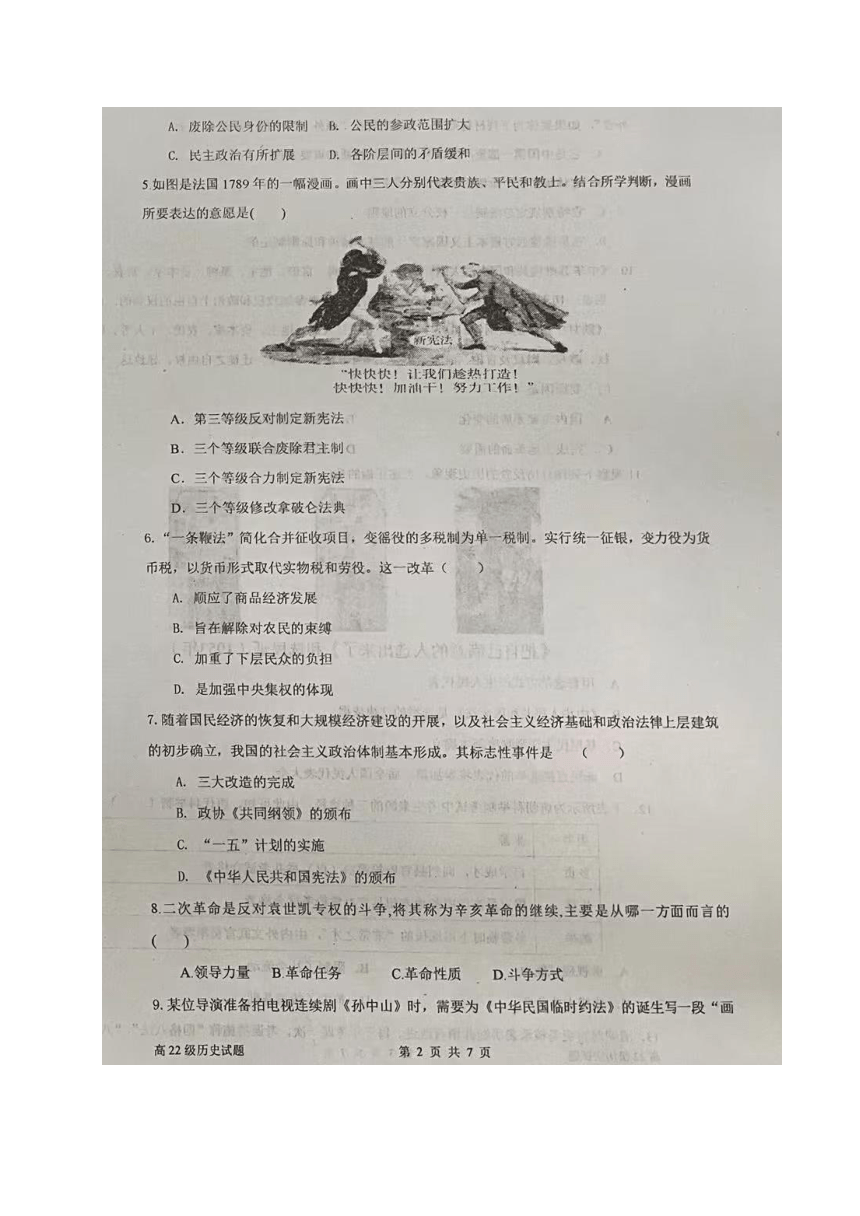

11.【答案】A

【解析】材料反映的是人民直接选举代表,为人民代表大会召开做准备,故 A 项正确;《中华人民共

和国宪法》颁布于 1954 年,故 B 项错误;基层民主选举制度基本确立是在 20 世纪 90 年代,故 C

项错误;全国人大代表是由选民间接选举产生的,故 D项错误。

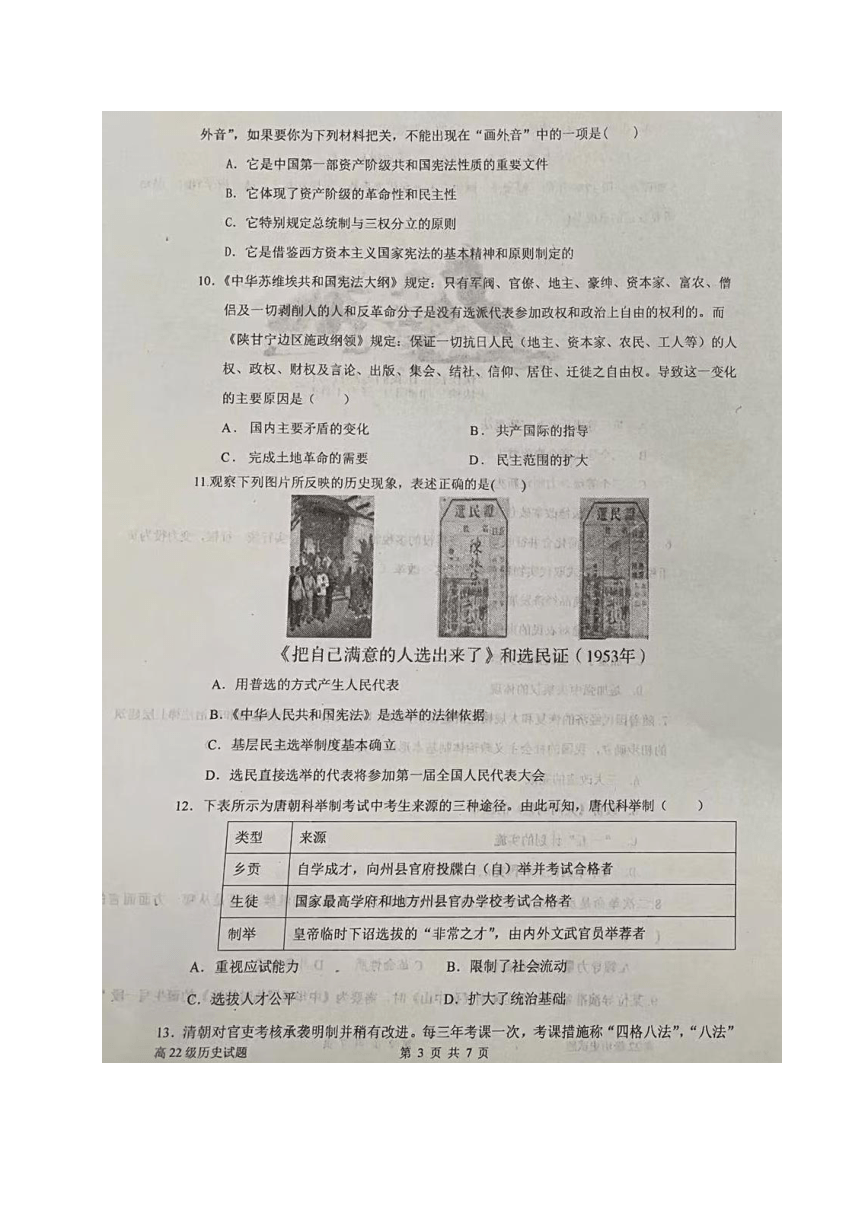

12.D

【解析】“乡贡”来源于乡里,“生徒”来源于官办教育机构,而“制举”则来自于官僚,三种来源

代表了社会不同阶层的人,这样使得不同社会阶层的人进入统治阶层,从而扩大了统治基础,故选

D 项;“唐朝科举制考试中考生来源的三种途径”没有涉及到如何考试,如何应试,无法判断其应试

能力,排除 A 项;“乡贡”“生徒”“制举”代表不同的阶层,可能让不同的阶层自由流动,排除 B

项;“乡贡”“生徒”“制举”代表不同的人进入体制的方式不一样,无法体现公平,排除 C 项。

13.A

【解析】据材料“各级考核建立在德绩结合之上……德是考核指导原则,绩是考核具体内容”可知,

清朝尤其注重对官员的思想倾向的考核,目的在于培养官员对现政权的忠诚感,故选 A 项;这一做

法目的在于维护清朝统治,树立良好清明的社会风气只是实现这一目的的途径之一,排除 B 项;经

济繁荣和政治稳定是由多种因素决定的,C 选项“保证了”的说法过于绝对,排除 C 项;清廉高效

的官僚队伍能否建立也是由多种因素决定的,D 项“建立了”的说法也过于绝对,排除 D 项。

14.C

【解析】历代监察官的职位较低,但是巡查时代表中央,是皇帝的耳目和工具,因此以小驭大体现

了皇权至上,故选 C 项;派出职位低的监察官去巡视地方,有利于中央了解地方官员政绩,从而有

利于加强对地方的管理,但是不能保证中央对地方的管理,排除 A 项;加强对官员的监督,只能有

利于防范高级官员渎职,无法有效防范高级官员渎职,排除 B 项;监察官仅是监察职能,此时,监

察官尚未形成某一级行政机构,无法兼顾行政职能,排除 D项。

15.【答案】D

【解析】品位分类法是公务制度中与职位分类相对应的分类法,有利于发挥学历高、资历高的人的

积极性,有利于人才流动和能力提高,分类简单便于管理,但容易形成官本们思想。20 世纪初英国

实行品位分类制度,是两次工业革命后,政府职能扩大、政府事务繁杂的结果,强调“官阶不随职

位变动而改变”有利于公务员顺应政府事务职能变化需求灵活调整,而不增加报酬等方面调整的成

本。品位分类法官阶不变即相应地位不变,所以 B 项错误;另外,英国文官制度确立的目的就是为

了解决贵族和党派更替影响政府工作效率和廉洁问题等,文官最突出的特点就是在各政党之间严格

保持政治中立,所以排除 A.C 两项。

16.答案:B

解析:结合所学知识可知,工业革命催生了英国近代文官制度的文官制度,B 项正确。ACD 项是影

响因素,但是并非是主要因素,排除。

二、非选择题(共 4 小题,共 52分。)

17.(14 分)

答案:

(1)背景:各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治(或郡县制逐渐推行,官吏的选拔任用逐渐

取代贵族世卿世禄制);当时官场开始滋生腐败;诸子百家提出了治国治官的理论。(6 分)

(2)特点:宋初:实行高薪养廉: 明初:实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:直接原因是预防和减少贪腐发生; 根本原因是维护统治。(8 分)

解析:(1)背景:由材料“各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行‘见功而与赏,

因能而受官’”可归纳为各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治;由材料“变革也在政治上滋长

了严重的不法行为和腐败现象”可归纳为当时官场开始滋生腐败;由材料“诸子百家的治国治官理

论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性”可归纳为诸子百家提出

了治国治官的理论。(2)特点:由材料“实行……提高官吏待遇的政策……给予官员的俸禄待适是

最为优厚的”可知,宋初实行高薪养廉;由材料“吾治乱世,刑不得不重……制定峻法,惩治贪官”

可知,明初实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:结合所学可从直接和根本两方面入手分析,其直接原因是预防和减少贪腐发生,其根本原因

是维护封建统治。

18.(12 分)

答案:

(1)“混合政体”:君主立宪制。特点:随着对西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅入

深、由表及里的过程;由初期模仿西方的先进生产技术到学习西方的政治、经济、教育制度等;中国人

对西方文化的认识由被动接受到主动选择(或向西方学习经历了由器物层次到制度层次再到思想文

化层次的递进过程)。(6 分)

(2)原因:维新派自身的局限性;顽固派的抵制;缺乏社会力量的支持。 因素:改革是否符合历史发展趋

势;改革的领导者是否拥有足够的智慧和力量;改革的策略是否得当;改革的内容是否得到贯彻实施;改

革是否获得足够多的社会支持。(6 分)

19.(14 分)

答案:

(1)背景:传统恩赐制的弊端;工业革命的开展;适应大工业时代政府工作专业化的需要;近代民

主政治的完善;(4 分)

(2)沿用西方的三权分立制度;设立考试院;颁布关文官考试的法规法令;建立文官培养、作用、

监察运行机制;突显法制化、规范化。(6 分)

(3)作用:减少了政府的腐败现象;提升了文官素质,提高了工作效能,促进了文官专业化及管理科

学化;健全了文官制度,使上层建筑适应了工业化社会,保证了资本主义社会的正常运行。(4 分)

解析:(1)背景:根据“在英国,官吏任免一向实行‘恩赐制’”传统恩赐制的弊端;根据“为了纠

正上述乱象,以适应大工业时代的需要”得出工业革命的开展,适应大工业时代政府工作专业化的

需要;根据所学可得出近代民主政治的完善;原则:根据“实行公开竞争考试”得出公开考试,择

优录取;根据“并规定文官不与执政党共进退”得出文官不与执政党共进退;

(2)根据“孙中山主张在西方三权分立制度的基础上”得出沿用西方的三权分立制度;根据“由国

家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩”得出设立考试院;根据“公布的有关文官考试的法

规法令”得出颁布关文官考试的法规法令;根据所学可得出建立文官培养、作用、监察运行机制;

根据“但是”得出突显法制化、规范化。(3)作用:综合材料和所学可得出减少了政府的腐败现象;

提升了文官素质,提高了工作效能,促进了文官专业化及管理科学化;健全了文官制度,使上层建筑

适应了工业化社会,保证了资本主义社会的正常运行等。

20.(12 分)

示例一:

论题:中国古代武官的地位渐趋下降。

论述:中国古代武官的地位曾高于文官,如春秋战国时期,文臣实际上为武将,一些官员的长

官名称源自于原来的武官。武官的地位显著高于文官,一是因为能武善战对于君主来说是相当重要

的,尤其是战乱时期,如春秋战国、五代十国时期,此外,还受到军事是国家大事思想的影响。宋

代武官地位下降,连管理军事的官员也由文官担任,这主要是因为宋朝吸取于五代十国武将夺位的

教训,加上科举制的发展,有大量的士人可以选择,故实行文官政治。

结论:古代武官地位的变迁与当时社会风貌紧密联系,体现了时代性。

示例二:

论题:儒学的发展与中国古代文官地位的抬升

论述:汉武帝时期,实行独尊儒术,儒家思想成为主流思想,儒学教育发达,文学之士较多,

又实行察举制,重视德与才,文官大量出任官员。唐宋时期,随着科举制的发展,大量科举出身的

人进入官僚队伍,不少武将也有较高的儒学造诣。宋代为了避免重蹈藩镇割据和武将专权的历史,

皇帝任用文官担任武职,有利于集中军权于自身。

结论:儒学发展,导致教育与选官制度的演变,深刻影响了官员的来源,进而影响到文武官员

的地位。

高二 历史 答案

一、选择题(共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。)

1-5:CDACC 6-10:ADBCA 11-16ADACDB

1.答案:C

解析:商朝实行内外服制度,内服是商人本族的活动区域,外服是商族以外的附属国,商朝中央政

权对商族地区的管理相当严密,对各附属国的控制力度相对薄弱,C 项正确;材料没有涉及以宗法

血缘建国、王位世袭制、成熟文字的信息,排除 ABD 项。故选:C。

2【答案】D

【解析】湖南里耶秦邮简的出土,是实物史料,“邮传人员要从‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”反映的

是以邮传为中心的文书传送系统,即在秦朝统一的中央集权国家治理中,各级官僚机构以文书推行

行政管理,故选 D 项;据材料“‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”可知,秦朝在地方实行郡县制,而汉初

地方实行郡国并行制,排除 A 项;国家重大事务往往由公卿进行廷议,最后由皇帝裁决,与材料无

关,排除 B 项;“告知邮传人员要从‘迁陵县’送到‘洞庭郡’”反映的是以邮传为中心的文书传送

系统,不涉及赋税征收,排除 C 项。

3【答案】A

【解析】根据材料“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令,则被认为违法”,可知唐代实行

三省六部制度,即使皇帝的诏令也必须遵守三省体制,体现了古代政治制度有注重行政程序的一面,

故选 A 项;“若未加盖政事堂印章而由皇帝直接发出的命令”说明皇权也必须遵守三省体制,体现了

三省六部制度在一定程度上对皇权的制约,排除 B 项;三省六部制度是在皇权专制的前提下实行的,

是封建君主专制制度的产物,排除 C 项;三省六部制度实现了相权三分,有利于削弱相权,加强皇

权,排除 D 项。

4.【答案】C

【解析】材料中的“凡父母双方皆为雅典公民者才能获得雅典公民权”是雅典对取得公民身份的限

定,“其中包括了一些奴隶”说明雅典的公民范围突破了以往的限制,这说明公民范围有所扩大,故

选 C 项。A 项中的“废除”说法过于绝对且与史实不符,排除;材料未提及公民的参政范围,排除 B

项;材料体现不出各阶层之间的矛盾如何,排除 D项。

5.【答案】C

【解析】漫画中平民是第三等级代表之一,参与新宪法的“打造”,说明第三等级中的平民并不反对

制定新宪法,故 A 项错误;1789 年法国大革命爆发后,法国实行君主立宪制,保留了君主制,故 B

项错误;漫画表现了三个等级正在联合“打造”新宪法,故 C 项正确;拿破仑法典是 1804 年拿破仑

称帝后制定的,不符合时间限制,故 D 项错误。

6.【答案】A

【解析】根据材料中对一条鞭法的介绍可知,对民众人身依附关系的控制有所减弱,这有利于他们

投身到商品经济活动中,A 项正确。保障封建政府收入才是赋税改革的宗旨所在,排除 B 项。根据

材料得不出民众负担的变化,排除 C 项。材料信息不涉及中央集权,排除 D 项。

7.【答案】D

【解析】第一届全国人民代表大会的召开及《中华人民共和国宪法》的通过确立了我国的根本政治

制度和基本政治制度,标志着社会主义政治体制基本形成,D 项正确。

8.答案:B

解析:辛亥革命的任务是推翻封建专制统治,确立共和制;二次革命的任务是反对袁世凯独裁统治,巩固

共和制度,从革命任务上,两者一脉相承。故选 B 项。

9.【答案】C

【解析】本题考查《中华民国临时约法》。根据所学知识可知,为了限制袁世凯的权力,《中华民国

临时约法》特别规定实行责任内阁制而非总统制,故 C 项的说法不符合史实。

10.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,《中华苏维埃共和国宪法大纲》是 1931 年 11 月在中华苏维埃第一次全

国代表大会上通过的,当时处于国共十年对峙时期,其主要矛盾是共产党与国民党之间的矛盾,体

现在政权组成上就是“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命

分子”是没有权利参加政权和政治上的自由权利,而《陕甘宁边区施政纲领》是 1941 年 11 月在陕

甘宁边区第二届参议会上通过的,当时中日民族矛盾成为社会的主要矛盾,所以要团结一切抗日力

量争取民族的伟大胜利,即一切抗日人民都具有各种权利,据此可知,导致题干所述变化的主要原

因是国内主要矛盾的变化,故选 A 项;共产国际的指导与否并不是题干所述变化的主要原因,其主

要原因在于国内主要矛盾的变化,排除 B 项;《中华苏维埃共和国宪法大纲》是土地革命的需要,《陕

甘宁边区施政纲领》并没有体现土地革命的需要,排除 C 项;题干所述变化体现出民主范围的扩大,

这是问题的表象,并不是“原因”,排除 D 项。

11.【答案】A

【解析】材料反映的是人民直接选举代表,为人民代表大会召开做准备,故 A 项正确;《中华人民共

和国宪法》颁布于 1954 年,故 B 项错误;基层民主选举制度基本确立是在 20 世纪 90 年代,故 C

项错误;全国人大代表是由选民间接选举产生的,故 D项错误。

12.D

【解析】“乡贡”来源于乡里,“生徒”来源于官办教育机构,而“制举”则来自于官僚,三种来源

代表了社会不同阶层的人,这样使得不同社会阶层的人进入统治阶层,从而扩大了统治基础,故选

D 项;“唐朝科举制考试中考生来源的三种途径”没有涉及到如何考试,如何应试,无法判断其应试

能力,排除 A 项;“乡贡”“生徒”“制举”代表不同的阶层,可能让不同的阶层自由流动,排除 B

项;“乡贡”“生徒”“制举”代表不同的人进入体制的方式不一样,无法体现公平,排除 C 项。

13.A

【解析】据材料“各级考核建立在德绩结合之上……德是考核指导原则,绩是考核具体内容”可知,

清朝尤其注重对官员的思想倾向的考核,目的在于培养官员对现政权的忠诚感,故选 A 项;这一做

法目的在于维护清朝统治,树立良好清明的社会风气只是实现这一目的的途径之一,排除 B 项;经

济繁荣和政治稳定是由多种因素决定的,C 选项“保证了”的说法过于绝对,排除 C 项;清廉高效

的官僚队伍能否建立也是由多种因素决定的,D 项“建立了”的说法也过于绝对,排除 D 项。

14.C

【解析】历代监察官的职位较低,但是巡查时代表中央,是皇帝的耳目和工具,因此以小驭大体现

了皇权至上,故选 C 项;派出职位低的监察官去巡视地方,有利于中央了解地方官员政绩,从而有

利于加强对地方的管理,但是不能保证中央对地方的管理,排除 A 项;加强对官员的监督,只能有

利于防范高级官员渎职,无法有效防范高级官员渎职,排除 B 项;监察官仅是监察职能,此时,监

察官尚未形成某一级行政机构,无法兼顾行政职能,排除 D项。

15.【答案】D

【解析】品位分类法是公务制度中与职位分类相对应的分类法,有利于发挥学历高、资历高的人的

积极性,有利于人才流动和能力提高,分类简单便于管理,但容易形成官本们思想。20 世纪初英国

实行品位分类制度,是两次工业革命后,政府职能扩大、政府事务繁杂的结果,强调“官阶不随职

位变动而改变”有利于公务员顺应政府事务职能变化需求灵活调整,而不增加报酬等方面调整的成

本。品位分类法官阶不变即相应地位不变,所以 B 项错误;另外,英国文官制度确立的目的就是为

了解决贵族和党派更替影响政府工作效率和廉洁问题等,文官最突出的特点就是在各政党之间严格

保持政治中立,所以排除 A.C 两项。

16.答案:B

解析:结合所学知识可知,工业革命催生了英国近代文官制度的文官制度,B 项正确。ACD 项是影

响因素,但是并非是主要因素,排除。

二、非选择题(共 4 小题,共 52分。)

17.(14 分)

答案:

(1)背景:各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治(或郡县制逐渐推行,官吏的选拔任用逐渐

取代贵族世卿世禄制);当时官场开始滋生腐败;诸子百家提出了治国治官的理论。(6 分)

(2)特点:宋初:实行高薪养廉: 明初:实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:直接原因是预防和减少贪腐发生; 根本原因是维护统治。(8 分)

解析:(1)背景:由材料“各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行‘见功而与赏,

因能而受官’”可归纳为各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治;由材料“变革也在政治上滋长

了严重的不法行为和腐败现象”可归纳为当时官场开始滋生腐败;由材料“诸子百家的治国治官理

论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性”可归纳为诸子百家提出

了治国治官的理论。(2)特点:由材料“实行……提高官吏待遇的政策……给予官员的俸禄待适是

最为优厚的”可知,宋初实行高薪养廉;由材料“吾治乱世,刑不得不重……制定峻法,惩治贪官”

可知,明初实行重刑惩处贪官,促进廉政建设。

原因:结合所学可从直接和根本两方面入手分析,其直接原因是预防和减少贪腐发生,其根本原因

是维护封建统治。

18.(12 分)

答案:

(1)“混合政体”:君主立宪制。特点:随着对西方文化认识的不断加深而逐步推进,经历了一个由浅入

深、由表及里的过程;由初期模仿西方的先进生产技术到学习西方的政治、经济、教育制度等;中国人

对西方文化的认识由被动接受到主动选择(或向西方学习经历了由器物层次到制度层次再到思想文

化层次的递进过程)。(6 分)

(2)原因:维新派自身的局限性;顽固派的抵制;缺乏社会力量的支持。 因素:改革是否符合历史发展趋

势;改革的领导者是否拥有足够的智慧和力量;改革的策略是否得当;改革的内容是否得到贯彻实施;改

革是否获得足够多的社会支持。(6 分)

19.(14 分)

答案:

(1)背景:传统恩赐制的弊端;工业革命的开展;适应大工业时代政府工作专业化的需要;近代民

主政治的完善;(4 分)

(2)沿用西方的三权分立制度;设立考试院;颁布关文官考试的法规法令;建立文官培养、作用、

监察运行机制;突显法制化、规范化。(6 分)

(3)作用:减少了政府的腐败现象;提升了文官素质,提高了工作效能,促进了文官专业化及管理科

学化;健全了文官制度,使上层建筑适应了工业化社会,保证了资本主义社会的正常运行。(4 分)

解析:(1)背景:根据“在英国,官吏任免一向实行‘恩赐制’”传统恩赐制的弊端;根据“为了纠

正上述乱象,以适应大工业时代的需要”得出工业革命的开展,适应大工业时代政府工作专业化的

需要;根据所学可得出近代民主政治的完善;原则:根据“实行公开竞争考试”得出公开考试,择

优录取;根据“并规定文官不与执政党共进退”得出文官不与执政党共进退;

(2)根据“孙中山主张在西方三权分立制度的基础上”得出沿用西方的三权分立制度;根据“由国

家设置考试院,主管文官的选拔、任用和考绩”得出设立考试院;根据“公布的有关文官考试的法

规法令”得出颁布关文官考试的法规法令;根据所学可得出建立文官培养、作用、监察运行机制;

根据“但是”得出突显法制化、规范化。(3)作用:综合材料和所学可得出减少了政府的腐败现象;

提升了文官素质,提高了工作效能,促进了文官专业化及管理科学化;健全了文官制度,使上层建筑

适应了工业化社会,保证了资本主义社会的正常运行等。

20.(12 分)

示例一:

论题:中国古代武官的地位渐趋下降。

论述:中国古代武官的地位曾高于文官,如春秋战国时期,文臣实际上为武将,一些官员的长

官名称源自于原来的武官。武官的地位显著高于文官,一是因为能武善战对于君主来说是相当重要

的,尤其是战乱时期,如春秋战国、五代十国时期,此外,还受到军事是国家大事思想的影响。宋

代武官地位下降,连管理军事的官员也由文官担任,这主要是因为宋朝吸取于五代十国武将夺位的

教训,加上科举制的发展,有大量的士人可以选择,故实行文官政治。

结论:古代武官地位的变迁与当时社会风貌紧密联系,体现了时代性。

示例二:

论题:儒学的发展与中国古代文官地位的抬升

论述:汉武帝时期,实行独尊儒术,儒家思想成为主流思想,儒学教育发达,文学之士较多,

又实行察举制,重视德与才,文官大量出任官员。唐宋时期,随着科举制的发展,大量科举出身的

人进入官僚队伍,不少武将也有较高的儒学造诣。宋代为了避免重蹈藩镇割据和武将专权的历史,

皇帝任用文官担任武职,有利于集中军权于自身。

结论:儒学发展,导致教育与选官制度的演变,深刻影响了官员的来源,进而影响到文武官员

的地位。

同课章节目录